2014年高二历史课件: 第三单元 第2课《北魏孝文帝的改革措施》(人教版选修1)(30页)

文档属性

| 名称 | 2014年高二历史课件: 第三单元 第2课《北魏孝文帝的改革措施》(人教版选修1)(30页) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 1.1MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2014-01-15 22:16:26 | ||

图片预览

文档简介

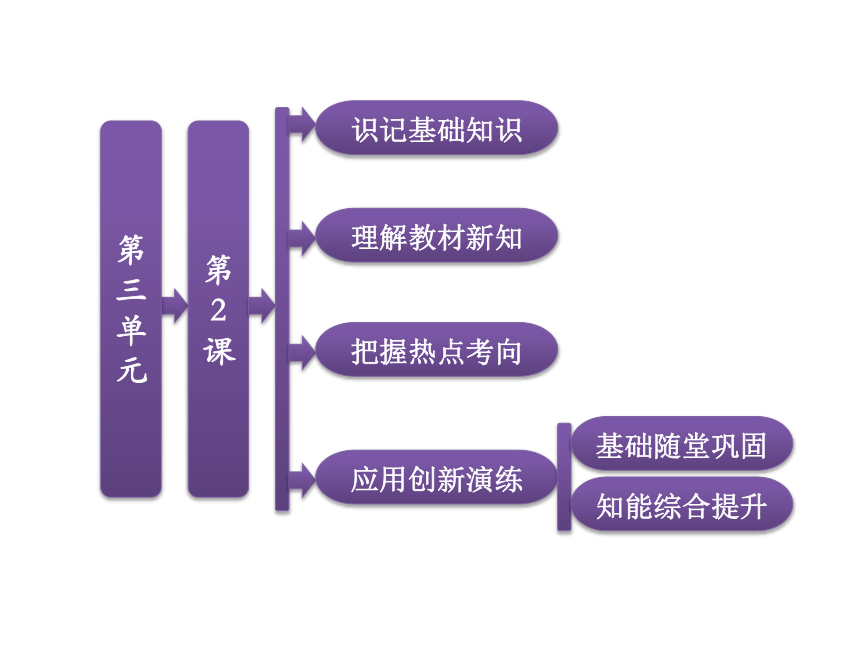

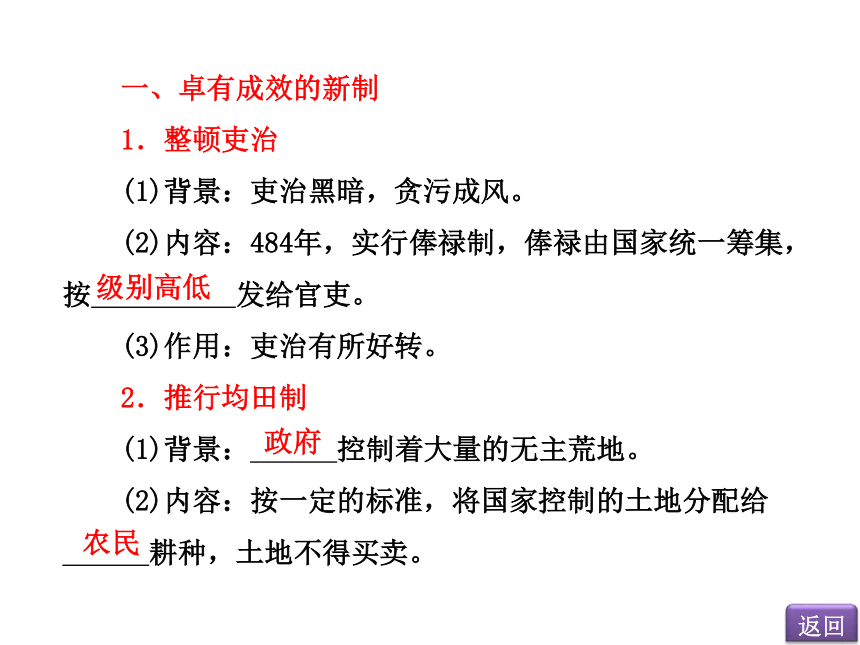

课件30张PPT。第2课识记基础知识第三单元理解教材新知把握热点考向应用创新演练基础随堂巩固知能综合提升 一、卓有成效的新制

1.整顿吏治

(1)背景:吏治黑暗,贪污成风。

(2)内容:484年,实行俸禄制,俸禄由国家统一筹集,按 发给官吏。

(3)作用:吏治有所好转。

2.推行均田制

(1)背景: 控制着大量的无主荒地。

(2)内容:按一定的标准,将国家控制的土地分配给

耕种,土地不得买卖。级别高低政府农民 (3)作用:使无地农民获得了荒地,提高了生产积极性,推动了北方地区 的恢复和发展。

3.设立三长制

(1)目的:为配合均田制的推行,强化对地方的控制。

(2)职责:检查 ,征收租赋,征发徭役和兵役,推行均田制。

(3)作用:使国家从 到基层的行政体制得以完善,取代了豪强地主把持的 制,保证了国家对人民有效的控制。社会经济户口中央宗主督护 4.推行新的租调制

(1)内容:一对夫妇每年向政府缴纳一定数量的 。

(2)作用:改变了原先 征收上的混乱现象,使农民的负担大为减轻,国家的租调收入大为增加。租调赋税 恩格斯曾指出:“在长时期的征服中,比较野蛮的

征服者,在绝大多数情况下,都不得不适应征服后存 在的比较高的‘经济情况’;他们为被征服者所同化,而且大部分甚至还不得不采用被征服者的语言。”

(1)孝文帝改革前的北魏社会经济水平,与汉族相比有何不同?

(2)北魏统一北方后,为“不得不适应征服后存在的比较高的‘经济情况’”采取了什么措施?实行这一措施的基本条件是什么?[我的思考]

(1)改革前鲜卑拓跋部基本以游牧经济为主,明显落后于汉族的农耕经济。

(2)措施:颁布了均田令。

基本条件:政府能够掌握、支配大批的无主荒地。二、设巧计迁都洛阳

1.原因

(1)政治:都城 不适应社会发展需要,且保守势力强大。

(2)经济:平城经济落后,粮食供给困难。

(3)军事:与 相邻,时受骚扰。

(4)地理位置:平城位置偏北,不利于对中原地区的统治。

2.过程

495年,北魏正式将都城迁到 。平城柔然洛阳 北魏正式迁都洛阳是何

时?孝文帝此举的主要目的

是什么?

[我的思考]

495年。

加强对黄河流域的统治。 三、移风易俗

1.推行

学习和采纳汉族的 和 ,促进鲜卑族积极接受汉族文化。

2.内容

(1)易服装: 一律改穿 。

(2)讲汉话:官员必须讲 。

(3)改汉姓,定门第等级:鲜卑人原有姓氏改为 。 典章制度生活方式鲜卑贵族汉装汉语汉姓 (4)通婚姻:提倡鲜卑人与 通婚以加强民族联系,巩固统治。

(5)改籍贯:已迁到洛阳的鲜卑人,一律以 为原籍。

3.影响

促进了鲜卑人对汉族文化的认同,争取到汉族地主对北魏朝廷的支持,推动了政权向汉族王朝统治模式转化。汉人洛阳 一、如何全面认识北魏均田制?

(1)原因:为缓和社会矛盾,发展农业生产,增加国家赋税收入。

(2)实施:485年,冯太后、孝文帝颁布均田令。

(3)内容:按一定的标准,将国家控制的土地分配给农民耕种,土地不得买卖。

(4)实质:封建国家土地所有制。

(5)影响:

①推动了北方经济的恢复和发展。

②促进了北魏政权的封建化,从根本上巩固了北魏的统治。 ③推动了北方内迁各族向封建制的转化和北方民族大融合高潮的出现。

④对后代田制也有很大影响,施行时间长达三百多年。为中国封建鼎盛时期的出现奠定了雄厚的物质基础。

(6)均田制和与之相适应的租调制度一起构成了北魏政权的经济基础,从经济上保证了俸禄制的继续推行,同时也为三长制的实行提供了客观条件,而三长制的实行又保证了均田制和租调制的推行。 [特别提醒] 均田制是封建国家的土地所有制,并未触动封建地主利益,它有利于国家征收赋税和徭役,促进了北魏政权的封建化,且先后为北齐、北周、隋、唐所沿用。

二、如何认识北魏孝文帝改革的汉化政策?

(1)根本目的是加强鲜卑族的统治,但从中华民族的形成过程来看,北魏孝文帝的汉化政策又促进了民族融合的进程,为中国多民族共同发展的历史做出了贡献。 (2)具体措施表现为实行均田制、移风易俗和实行汉制等内容。著名史学家何兹全说:“汉化政策,就鲜卑族来说,推动了鲜卑族文化向前发展了一大步;就中华民族来说,使中华民族的骨干——汉族融合吸收了更多的鲜卑民族文化、血液,从而更加丰富了汉族的内容,使汉族文化向前发展了。” 下列四幅图片是鲜卑族在不同时期的服饰。[探究]

(1)上述图片有何不同?

(2)为什么会出现这些差异?

(3)这一变化有何影响?[解析] 本题主要通过鲜卑族服饰的变化反映孝文帝改革的成果。第(1)问结合图片归纳总结即可;第(2)问作答时要和孝文帝改革内容相联系;第(3)问作答时注意要点全面,不仅要答出对鲜卑族的影响,还要答出对整个中华民族的影响。

[答案] (1)图一的服饰带有鲜卑族的特点,主要是适合游牧生活的需要;图二、三、四反映了鲜卑族服饰受汉族影响,逐渐汉化。

(2)北魏孝文帝移风易俗的改革。

(3)促进了鲜卑族的封建化进程,促进了北方民族的大融合和中华民族历史的发展。 某班在开展探究性学习时,同学们对孝文帝迁都洛阳的历史作用作出了不同评价:

观点一 迁都洛阳为孝文帝深化改革创造了条件,有利于中原地区社会经济的恢复和政治统治秩序的稳定,为民族融合注入了新的活力,是北魏政权进一步封建化的有力保障。

观点二 迁都洛阳丧失了拓跋贵族集团的强有力支持,造成统治集团内部的分裂,酿成以后北魏的政治危机。同时,孝文帝在迁都时以主观臆断为前提,忽视了迁都的巨大经济负担,导致北魏国力虚弱。而迁都后放弃国家的创业之基,放弃本民族的文化,致使发生变故而进退失据,徒取灭亡。[探究]

结合以上两种观点,你对孝文帝迁都如何评价?有何理论依据?

[解析] 本题以孝文帝迁都洛阳的评价,考查学生的辩证思维能力。评价时要结合史实,要客观、全面,孝文帝迁都洛阳的主要因素是旧都难以适应形势发展和加强对黄河流域的统治,要从其所起作用去分析。[答案] 对于任何历史现象的评价都要依据当时的时代背景,实事求是地进行客观辩证的分析。虽然孝文帝的仓促迁都带有很大的负面影响,但随着北魏统治区域的扩大和政治、经济的发展,旧都已不适应形势发展的需要。为了完成由“用武”到“文治”的历史性转变,迁都成为能否继续推进封建化改革的一大关键,因而应当充分肯定孝文帝迁都对北魏发展和北方各族封建化进程的巨大作用。同时,也要吸取仓促迁都所带来的一些负面的经验教训。如迁都败坏了社会风气,使得鲜卑贵族染上了魏晋门阀士族的恶习,政治日益腐败;迁都耗费了大量的财力、物力,同时也造成了统治集团的分裂,丧失了拓跋部强有力的支持,导致国家分崩离析。

1.整顿吏治

(1)背景:吏治黑暗,贪污成风。

(2)内容:484年,实行俸禄制,俸禄由国家统一筹集,按 发给官吏。

(3)作用:吏治有所好转。

2.推行均田制

(1)背景: 控制着大量的无主荒地。

(2)内容:按一定的标准,将国家控制的土地分配给

耕种,土地不得买卖。级别高低政府农民 (3)作用:使无地农民获得了荒地,提高了生产积极性,推动了北方地区 的恢复和发展。

3.设立三长制

(1)目的:为配合均田制的推行,强化对地方的控制。

(2)职责:检查 ,征收租赋,征发徭役和兵役,推行均田制。

(3)作用:使国家从 到基层的行政体制得以完善,取代了豪强地主把持的 制,保证了国家对人民有效的控制。社会经济户口中央宗主督护 4.推行新的租调制

(1)内容:一对夫妇每年向政府缴纳一定数量的 。

(2)作用:改变了原先 征收上的混乱现象,使农民的负担大为减轻,国家的租调收入大为增加。租调赋税 恩格斯曾指出:“在长时期的征服中,比较野蛮的

征服者,在绝大多数情况下,都不得不适应征服后存 在的比较高的‘经济情况’;他们为被征服者所同化,而且大部分甚至还不得不采用被征服者的语言。”

(1)孝文帝改革前的北魏社会经济水平,与汉族相比有何不同?

(2)北魏统一北方后,为“不得不适应征服后存在的比较高的‘经济情况’”采取了什么措施?实行这一措施的基本条件是什么?[我的思考]

(1)改革前鲜卑拓跋部基本以游牧经济为主,明显落后于汉族的农耕经济。

(2)措施:颁布了均田令。

基本条件:政府能够掌握、支配大批的无主荒地。二、设巧计迁都洛阳

1.原因

(1)政治:都城 不适应社会发展需要,且保守势力强大。

(2)经济:平城经济落后,粮食供给困难。

(3)军事:与 相邻,时受骚扰。

(4)地理位置:平城位置偏北,不利于对中原地区的统治。

2.过程

495年,北魏正式将都城迁到 。平城柔然洛阳 北魏正式迁都洛阳是何

时?孝文帝此举的主要目的

是什么?

[我的思考]

495年。

加强对黄河流域的统治。 三、移风易俗

1.推行

学习和采纳汉族的 和 ,促进鲜卑族积极接受汉族文化。

2.内容

(1)易服装: 一律改穿 。

(2)讲汉话:官员必须讲 。

(3)改汉姓,定门第等级:鲜卑人原有姓氏改为 。 典章制度生活方式鲜卑贵族汉装汉语汉姓 (4)通婚姻:提倡鲜卑人与 通婚以加强民族联系,巩固统治。

(5)改籍贯:已迁到洛阳的鲜卑人,一律以 为原籍。

3.影响

促进了鲜卑人对汉族文化的认同,争取到汉族地主对北魏朝廷的支持,推动了政权向汉族王朝统治模式转化。汉人洛阳 一、如何全面认识北魏均田制?

(1)原因:为缓和社会矛盾,发展农业生产,增加国家赋税收入。

(2)实施:485年,冯太后、孝文帝颁布均田令。

(3)内容:按一定的标准,将国家控制的土地分配给农民耕种,土地不得买卖。

(4)实质:封建国家土地所有制。

(5)影响:

①推动了北方经济的恢复和发展。

②促进了北魏政权的封建化,从根本上巩固了北魏的统治。 ③推动了北方内迁各族向封建制的转化和北方民族大融合高潮的出现。

④对后代田制也有很大影响,施行时间长达三百多年。为中国封建鼎盛时期的出现奠定了雄厚的物质基础。

(6)均田制和与之相适应的租调制度一起构成了北魏政权的经济基础,从经济上保证了俸禄制的继续推行,同时也为三长制的实行提供了客观条件,而三长制的实行又保证了均田制和租调制的推行。 [特别提醒] 均田制是封建国家的土地所有制,并未触动封建地主利益,它有利于国家征收赋税和徭役,促进了北魏政权的封建化,且先后为北齐、北周、隋、唐所沿用。

二、如何认识北魏孝文帝改革的汉化政策?

(1)根本目的是加强鲜卑族的统治,但从中华民族的形成过程来看,北魏孝文帝的汉化政策又促进了民族融合的进程,为中国多民族共同发展的历史做出了贡献。 (2)具体措施表现为实行均田制、移风易俗和实行汉制等内容。著名史学家何兹全说:“汉化政策,就鲜卑族来说,推动了鲜卑族文化向前发展了一大步;就中华民族来说,使中华民族的骨干——汉族融合吸收了更多的鲜卑民族文化、血液,从而更加丰富了汉族的内容,使汉族文化向前发展了。” 下列四幅图片是鲜卑族在不同时期的服饰。[探究]

(1)上述图片有何不同?

(2)为什么会出现这些差异?

(3)这一变化有何影响?[解析] 本题主要通过鲜卑族服饰的变化反映孝文帝改革的成果。第(1)问结合图片归纳总结即可;第(2)问作答时要和孝文帝改革内容相联系;第(3)问作答时注意要点全面,不仅要答出对鲜卑族的影响,还要答出对整个中华民族的影响。

[答案] (1)图一的服饰带有鲜卑族的特点,主要是适合游牧生活的需要;图二、三、四反映了鲜卑族服饰受汉族影响,逐渐汉化。

(2)北魏孝文帝移风易俗的改革。

(3)促进了鲜卑族的封建化进程,促进了北方民族的大融合和中华民族历史的发展。 某班在开展探究性学习时,同学们对孝文帝迁都洛阳的历史作用作出了不同评价:

观点一 迁都洛阳为孝文帝深化改革创造了条件,有利于中原地区社会经济的恢复和政治统治秩序的稳定,为民族融合注入了新的活力,是北魏政权进一步封建化的有力保障。

观点二 迁都洛阳丧失了拓跋贵族集团的强有力支持,造成统治集团内部的分裂,酿成以后北魏的政治危机。同时,孝文帝在迁都时以主观臆断为前提,忽视了迁都的巨大经济负担,导致北魏国力虚弱。而迁都后放弃国家的创业之基,放弃本民族的文化,致使发生变故而进退失据,徒取灭亡。[探究]

结合以上两种观点,你对孝文帝迁都如何评价?有何理论依据?

[解析] 本题以孝文帝迁都洛阳的评价,考查学生的辩证思维能力。评价时要结合史实,要客观、全面,孝文帝迁都洛阳的主要因素是旧都难以适应形势发展和加强对黄河流域的统治,要从其所起作用去分析。[答案] 对于任何历史现象的评价都要依据当时的时代背景,实事求是地进行客观辩证的分析。虽然孝文帝的仓促迁都带有很大的负面影响,但随着北魏统治区域的扩大和政治、经济的发展,旧都已不适应形势发展的需要。为了完成由“用武”到“文治”的历史性转变,迁都成为能否继续推进封建化改革的一大关键,因而应当充分肯定孝文帝迁都对北魏发展和北方各族封建化进程的巨大作用。同时,也要吸取仓促迁都所带来的一些负面的经验教训。如迁都败坏了社会风气,使得鲜卑贵族染上了魏晋门阀士族的恶习,政治日益腐败;迁都耗费了大量的财力、物力,同时也造成了统治集团的分裂,丧失了拓跋部强有力的支持,导致国家分崩离析。

同课章节目录

- 第一单元 梭伦改革

- 1 雅典城邦的兴起

- 2 除旧布新的梭伦改革

- 3 雅典民主政治的奠基石

- 第二单元 商鞅变法

- 1 改革变法风潮与秦国历史机遇

- 2 “为秦开帝业”──商鞅变法

- 3 富国强兵的秦国

- 第三单元 北魏孝文帝改革

- 1 改革迫在眉睫

- 2 北魏孝文帝的改革措施

- 3 促进民族大融合

- 第四单元 王安石变法

- 1 社会危机四伏和庆历新政

- 2 王安石变法的主要内容

- 3 王安石变法的历史作用

- 探究活动课一 改革与发展

- 第五单元 欧洲的宗教改革

- 1 宗教改革的历史背景

- 2 马丁·路德的宗教改革

- 3 宗教改革运动的扩展

- 第六单元 穆罕默德·阿里改革

- 1 18世纪末19世纪初的埃及

- 2 穆罕默德·阿里改革的主要内容

- 3 改革的后果

- 第七单元 1861年俄国农奴制改革

- 1 19世纪中叶的俄国

- 2 农奴制改革的主要内容

- 3 农奴制改革与俄国的近代化

- 探究活动课二 古老文化与现代文明

- 第八单元 日本明治维新

- 1 从锁国走向开国的日本

- 2 倒幕运动和明治政府的成立

- 3 明治维新

- 4 走向世界的日本

- 第九单元 戊戌变法

- 1 甲午战争后民族危机的加深

- 2 维新运动的兴起

- 3 百日维新

- 4 戊戌变法

- 探究活动课三 改革成败的机遇与条件