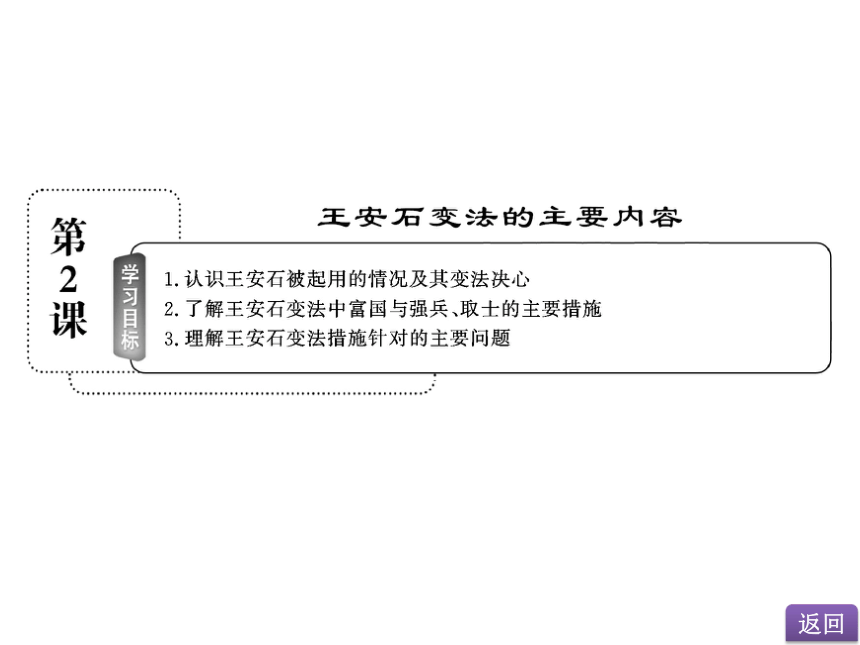

2014年高二历史课件: 第四单元 第2课《王安石变法的主要内容》(人教版选修1)(24页)

文档属性

| 名称 | 2014年高二历史课件: 第四单元 第2课《王安石变法的主要内容》(人教版选修1)(24页) |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 334.5KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2014-01-15 22:17:42 | ||

图片预览

文档简介

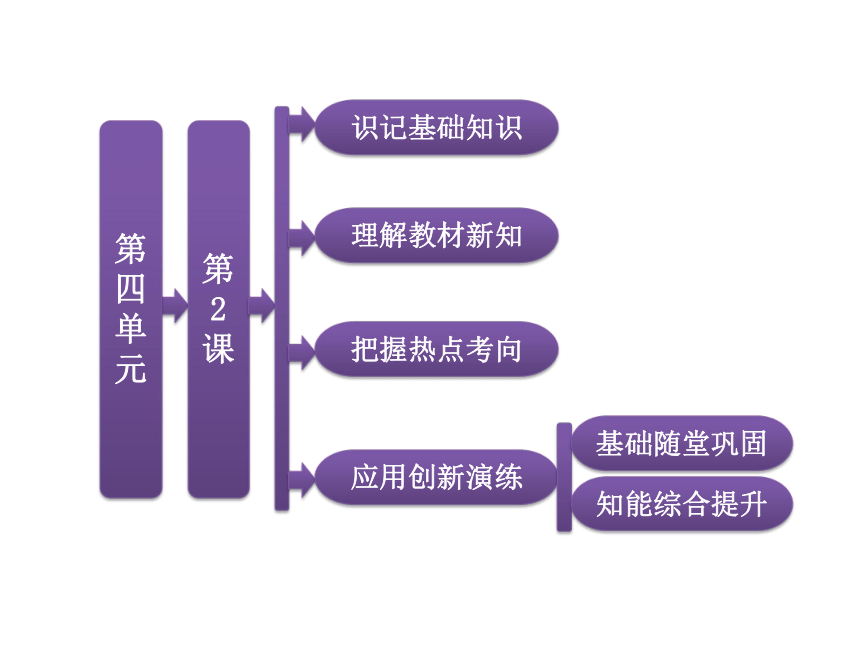

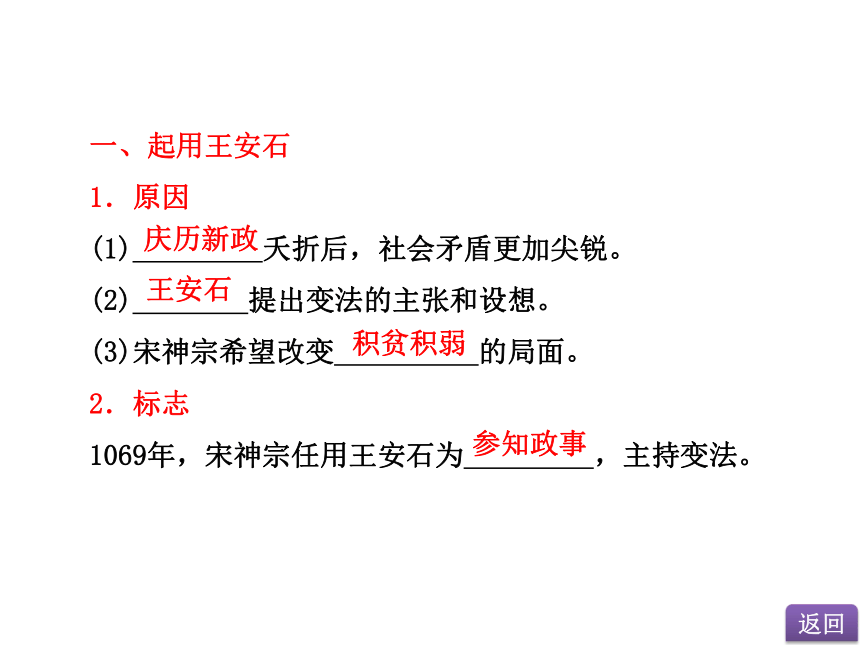

课件24张PPT。第2课识记基础知识第四单元理解教材新知把握热点考向应用创新演练基础随堂巩固知能综合提升一、起用王安石

1.原因

(1) 夭折后,社会矛盾更加尖锐。

(2) 提出变法的主张和设想。

(3)宋神宗希望改变 的局面。

2.标志

1069年,宋神宗任用王安石为 ,主持变法。庆历新政王安石参知政事积贫积弱 二、变法的主要内容

1.富国之法

(1)目的:改变 局面,调整封建国家、地主和 关系,发展生产。

(2)内容:

①青苗法:每年春夏两季青黄不接时,政府 或谷物给农民,收获后还本付息。

②农田水利法:政府鼓励 和兴修水利工程。

③免役法:又称 。政府向应服役而不愿服役的人户,按贫富等第收取 ,雇人服役。积贫农民贷款开垦荒地募役法免役钱 ④市易法:政府在东京设置 ,出钱收购滞销货物,市场短缺时再卖出。

⑤方田均税法:政府重新丈量土地,核实每户占有土地的数量,按照土地的多少和 收取赋税,官僚、地主也不例外。

⑥均输法:政府要求东南六路的发运使,依照“

” 的原则采购物资。市易务肥瘠徙贵就贱,用近易远 2.强兵之法

(1)目的:改变积弱局面,巩固 秩序。

(2)内容:

①保甲法:把农民编为 ,闲时练兵,战时作战。

②保马法:百姓自愿申请养官马,可减免部分赋税。

③将兵法:设“将”为军队编制的基本单位,每将置

一人专管训练。

④设军器监:监督制造 ,提高武器质量。封建统治保甲正将兵器 3.取士之法

(1)目的:为推行变法,选拔和培养 。

(2)内容:

①改革科举制度:废除明经诸科,进士科专考经义和时务策;设 ,专考律令和断案等。

②整顿 :重新编纂教科书,内容为儒家经典;设置武学、医学、律学,培养专门人才。

③惟才用人:提拔有志于改革的中下级官员。人才明法科太学 “今介甫为政……士吏兵农工商僧道无一人得袭故

而守常者,纷纷扰扰,莫安其居……”

你认为王安石在“士、兵、农、商”方面的改革措施有哪些?(每项至少举一条)

[我的思考]

士:改革科举制度。

兵:将兵法、保甲法、保马法。

农:青苗法、募役法、农田水利法、方田均税法。

商:市易法、均输法。 一、为什么将青苗法、免役法、市易法、方田均税法、均输法等称为“富国”之法?

(1)青苗法的实施,增加了政府的财政收入。

(2)免役法实施,政府向不服役的官僚、地主收取免役钱,增加了政府的收入。

(3)市易法限制了大商人对市场的控制,也增加了政府的收入。

(4)方田均税法实施后,官僚、地主也要按土地实有亩数纳税,增加了政府的财政收入。 (5)均输法的实施,使物资需求和供应得到了很好的配合,减轻了纳税户负担,政府的财政收入也有所增加。所以这一系列政策、措施称为“富国”之法。

[特别提醒] 青苗法打破了地主垄断农村借贷市场的局面,减轻了农民的负担,有利于缓和阶级矛盾,同时也增加了国家的财政收入。从中可以看到用金融调控的方式管理国家的影子,从当时的世界看,具有先进性。二、王安石变法和庆历新政的异同有哪些? 材料一 王安石变法的经济措施,主要是通过限制大地主阶级的利益和通过政府利用商人专营某些商业行业,来获取财政收入,这对商品经济的发展有一定的推动作用……变法较多地反映中小地主和中小商人的要求,尤其是南方地主和商人的要求……总的来说,变法是代表地主阶级革新派的一种主张,其主流应该肯定。

——《王安石变法与商品经济》材料二 王安石不应算做是中小地主的政治代表,使用大、中、小地主代表以及革新派、守旧派等概念,都不能确切地反映当时的客观史实,应该分为官户、乡村上户和坊郭上户(北宋文献中的概念)三个阶层。从出身看,变法派与反变法派分子同属官户……客观上,王安石变法增加了农民负担,没有从根本上解决“三冗”问题,但从流通领域进行了利益分配,将权力收归中央,阻碍了商品经济的发展,应予基本否定。

——《王安石变法简论》[探究]

(1)王安石变法的经济措施主要有哪些?

(2)材料一、二研究王安石变法,采用的相同方法是什么?结论有何不同?

(3)综合上述材料,说明应当如何评价历史上的变法运动。

[解析] 第(1)问注意对王安石变法内容的设问仅局限于经济领域,属于基础知识能力考查,回顾教材即可回答。第(2)问和第(3)问实际都涉及辩证唯物主义和历史唯物主义对历史事件评价的基本方法问题。评价历史事件,我们应该首先必须坚持的原则是生产力标准,应结合当时历史背景,客观、公正、一分为二地加以评判。[答案] (1)均输法、青苗法、市易法、募役(免役)法、方田均税法、农田水利法。

(2)方法:阶级(阶段)分析、一分为二。

结论:材料一,基本肯定;材料二,基本否定。

(3)避免简单贴标签,应历史地看问题。

1.原因

(1) 夭折后,社会矛盾更加尖锐。

(2) 提出变法的主张和设想。

(3)宋神宗希望改变 的局面。

2.标志

1069年,宋神宗任用王安石为 ,主持变法。庆历新政王安石参知政事积贫积弱 二、变法的主要内容

1.富国之法

(1)目的:改变 局面,调整封建国家、地主和 关系,发展生产。

(2)内容:

①青苗法:每年春夏两季青黄不接时,政府 或谷物给农民,收获后还本付息。

②农田水利法:政府鼓励 和兴修水利工程。

③免役法:又称 。政府向应服役而不愿服役的人户,按贫富等第收取 ,雇人服役。积贫农民贷款开垦荒地募役法免役钱 ④市易法:政府在东京设置 ,出钱收购滞销货物,市场短缺时再卖出。

⑤方田均税法:政府重新丈量土地,核实每户占有土地的数量,按照土地的多少和 收取赋税,官僚、地主也不例外。

⑥均输法:政府要求东南六路的发运使,依照“

” 的原则采购物资。市易务肥瘠徙贵就贱,用近易远 2.强兵之法

(1)目的:改变积弱局面,巩固 秩序。

(2)内容:

①保甲法:把农民编为 ,闲时练兵,战时作战。

②保马法:百姓自愿申请养官马,可减免部分赋税。

③将兵法:设“将”为军队编制的基本单位,每将置

一人专管训练。

④设军器监:监督制造 ,提高武器质量。封建统治保甲正将兵器 3.取士之法

(1)目的:为推行变法,选拔和培养 。

(2)内容:

①改革科举制度:废除明经诸科,进士科专考经义和时务策;设 ,专考律令和断案等。

②整顿 :重新编纂教科书,内容为儒家经典;设置武学、医学、律学,培养专门人才。

③惟才用人:提拔有志于改革的中下级官员。人才明法科太学 “今介甫为政……士吏兵农工商僧道无一人得袭故

而守常者,纷纷扰扰,莫安其居……”

你认为王安石在“士、兵、农、商”方面的改革措施有哪些?(每项至少举一条)

[我的思考]

士:改革科举制度。

兵:将兵法、保甲法、保马法。

农:青苗法、募役法、农田水利法、方田均税法。

商:市易法、均输法。 一、为什么将青苗法、免役法、市易法、方田均税法、均输法等称为“富国”之法?

(1)青苗法的实施,增加了政府的财政收入。

(2)免役法实施,政府向不服役的官僚、地主收取免役钱,增加了政府的收入。

(3)市易法限制了大商人对市场的控制,也增加了政府的收入。

(4)方田均税法实施后,官僚、地主也要按土地实有亩数纳税,增加了政府的财政收入。 (5)均输法的实施,使物资需求和供应得到了很好的配合,减轻了纳税户负担,政府的财政收入也有所增加。所以这一系列政策、措施称为“富国”之法。

[特别提醒] 青苗法打破了地主垄断农村借贷市场的局面,减轻了农民的负担,有利于缓和阶级矛盾,同时也增加了国家的财政收入。从中可以看到用金融调控的方式管理国家的影子,从当时的世界看,具有先进性。二、王安石变法和庆历新政的异同有哪些? 材料一 王安石变法的经济措施,主要是通过限制大地主阶级的利益和通过政府利用商人专营某些商业行业,来获取财政收入,这对商品经济的发展有一定的推动作用……变法较多地反映中小地主和中小商人的要求,尤其是南方地主和商人的要求……总的来说,变法是代表地主阶级革新派的一种主张,其主流应该肯定。

——《王安石变法与商品经济》材料二 王安石不应算做是中小地主的政治代表,使用大、中、小地主代表以及革新派、守旧派等概念,都不能确切地反映当时的客观史实,应该分为官户、乡村上户和坊郭上户(北宋文献中的概念)三个阶层。从出身看,变法派与反变法派分子同属官户……客观上,王安石变法增加了农民负担,没有从根本上解决“三冗”问题,但从流通领域进行了利益分配,将权力收归中央,阻碍了商品经济的发展,应予基本否定。

——《王安石变法简论》[探究]

(1)王安石变法的经济措施主要有哪些?

(2)材料一、二研究王安石变法,采用的相同方法是什么?结论有何不同?

(3)综合上述材料,说明应当如何评价历史上的变法运动。

[解析] 第(1)问注意对王安石变法内容的设问仅局限于经济领域,属于基础知识能力考查,回顾教材即可回答。第(2)问和第(3)问实际都涉及辩证唯物主义和历史唯物主义对历史事件评价的基本方法问题。评价历史事件,我们应该首先必须坚持的原则是生产力标准,应结合当时历史背景,客观、公正、一分为二地加以评判。[答案] (1)均输法、青苗法、市易法、募役(免役)法、方田均税法、农田水利法。

(2)方法:阶级(阶段)分析、一分为二。

结论:材料一,基本肯定;材料二,基本否定。

(3)避免简单贴标签,应历史地看问题。

同课章节目录

- 第一单元 梭伦改革

- 1 雅典城邦的兴起

- 2 除旧布新的梭伦改革

- 3 雅典民主政治的奠基石

- 第二单元 商鞅变法

- 1 改革变法风潮与秦国历史机遇

- 2 “为秦开帝业”──商鞅变法

- 3 富国强兵的秦国

- 第三单元 北魏孝文帝改革

- 1 改革迫在眉睫

- 2 北魏孝文帝的改革措施

- 3 促进民族大融合

- 第四单元 王安石变法

- 1 社会危机四伏和庆历新政

- 2 王安石变法的主要内容

- 3 王安石变法的历史作用

- 探究活动课一 改革与发展

- 第五单元 欧洲的宗教改革

- 1 宗教改革的历史背景

- 2 马丁·路德的宗教改革

- 3 宗教改革运动的扩展

- 第六单元 穆罕默德·阿里改革

- 1 18世纪末19世纪初的埃及

- 2 穆罕默德·阿里改革的主要内容

- 3 改革的后果

- 第七单元 1861年俄国农奴制改革

- 1 19世纪中叶的俄国

- 2 农奴制改革的主要内容

- 3 农奴制改革与俄国的近代化

- 探究活动课二 古老文化与现代文明

- 第八单元 日本明治维新

- 1 从锁国走向开国的日本

- 2 倒幕运动和明治政府的成立

- 3 明治维新

- 4 走向世界的日本

- 第九单元 戊戌变法

- 1 甲午战争后民族危机的加深

- 2 维新运动的兴起

- 3 百日维新

- 4 戊戌变法

- 探究活动课三 改革成败的机遇与条件