辽宁省沈阳市120中学2022-2023学年高一上学期12月第三次月考语文试题(Word版含答案)

文档属性

| 名称 | 辽宁省沈阳市120中学2022-2023学年高一上学期12月第三次月考语文试题(Word版含答案) |

|

|

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 92.4KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2022-12-18 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

沈阳市120中学2022-2023学年高一上学期12月第三次月考

语文

满分:150分 时间:150分钟

一:现代文阅读(37分)

(一)现代文阅读Ⅰ(本题共5小题,19分)

阅读下面的文字,完成1~5题。

材料一:

“中国古代商周铜器铭文里所表现章法的美,令人相信仓颉四目窥见了宇宙的神奇,获得自然界最深妙的形式的秘密”,“通过结构的疏密,点画的轻重,行笔的缓急……就像音乐艺术从自然界的群声里抽出音乐来,发展这乐音间相互结合的规律,用强弱、高低、节奏、旋律等有规律的变化来表现自然界社会界的形象和内心的情感”。在这些颇带夸张的说法里,倒可以看出作为线的艺术的中国书法的某些特征:它像音乐从声音世界里提炼抽取出乐音来,依据自身的规律,独立地展开为旋律、和声一样,净化了的线条——书法美,以其挣脱和超越形体模拟的笔划的自由开展,构造出一个个一篇篇错综交织、丰富多样的纸上的音乐和舞蹈,用以抒情和表意。可见,甲骨、金文之所以能开创中国书法艺术独立发展的道路,其秘密正在于它们把象形的图画模拟逐渐变而为纯粹化了的抽象的线条和结构。这种净化了的线条——书法美,就不是一般的图案花纹的形式美、装饰美,而是真正意义上的“有意味的形式”。一般形式美经常是静止的、程序化、规格化和失去现实生命感、力量感的东西,“有意味的形式”则恰恰相反,它是活生生的、流动的、富有生命暗示和表现力量的美。中国书法——线的艺术非前者而正是后者。所以,它不是线条的整齐一律均衡对称的形式美,而是远为多样流动的自由美。行云流水,骨力追风,有柔有刚,方圆适度。它的每一个字、每一篇、每一幅都可以有创造、有变革甚至有个性,而不作机械的重复和僵硬的规范。

它既状物又抒情,兼备造型和表现两种因素和成份,并在其长久的发展行程中,终以后者占了主导和优势。书法由接近于绘画雕刻变而为可等同于音乐和舞蹈。并且,不是书法从绘画而是绘画要从书法中吸取经验、技巧和力量。运笔的轻重、疾涩、虚实、强弱、转折倾挫、节奏韵律……,净化了的线条如同音乐旋律一般,它们竟成了中国各类造型艺术和表现艺术的魂灵。

(摘编自李泽厚《美的历程 青铜饕餮 线的艺术》)

材料二:

中国画的线是情感的载体,中华民族是重情的民族。线的长短、疾缓、方向、粗短,都能表达出不同的情感。从中国人物画中看线的不同,东晋顾恺之的线条如春蚕吐丝,线条与物象之间的关系得到了紧密联系。《洛神赋》中,用游丝般柔美细劲、飘逸潇洒的线条与洛神和曹植间浪漫的爱情传说达到了高度的一致。线条被赋予了情感的使命,线条已经有了独立的审美价值。唐代的吴道子演绎了“吴带当风”的风尚。《送子天王图》线条具有强烈的动势和节奏感,使线得到了更进一步发展。宋代李公麟白描是古代线条艺术之大成者,创造性地发展了白描手法,并将白描发展为一门独立的绘画样式,并且使线条的独立美感与写实造型矛盾得到统一。南宋梁楷的减笔水墨画,使中国人物画开辟了一条蹊径,寥寥数笔,一个生动鲜活的人物便跃然纸上,使线条的语言更加丰富。

山水画是最能代表中国画艺术精神的。山水画在长期的发展中,形成了一整套的程式,如古人写山水总结“十六皴点法”。以书入画,将书法引入绘画。当然这些程式是画家在长期的总结和观察中得出的,如董源“披麻皴,雨点皴”,来自于江南山水的云雾环绕,秀水灵山。南方湿润的气候,充沛的雨水,草木茂盛,山体圆润,因此线条也就是不露锋芒,圆润灵秀。而李唐的“斧噼皴”则是对北方大山大水的反映,山水轮廓分明,线条老辣恣肆,顿挫方钢。因此可看出不同的环境造就了画家不同的语言表达形式,但是最终决定画家艺术造诣的还得回到画家自身,也就是张璪所说“外师造化,中得心源”。

中国画线背后承载着的是中国内在儒家庄重典雅与道家解衣磐礡的内在精神。中国画也在20世纪中期经历了翻天覆地的变化,传统的语言体系受到冲击,西画中的写实、光影、色彩等都影响了中国画。在这种背景下,中国画家基本上沿着两条道路前行,其一是继续走传统中国画道路,其二是中西折中的道路。第一条,如齐白石、张大千、黄宾虹等,他们虽然吸收了西画的一些长处,但从笔墨上还是传统中国画艺术。第二条,如林风眠、徐悲鸿等使中国画色彩和写实上都有了进一步的发展,注入了新鲜的血液。不管是传统还是折中的中国画,它们还属于中国画的范畴,若用中国画完全去描绘油画描绘的东西,则使中国画走上歧途,成为无源之水。中国画的背景毕竟是中华民族文化,不可能植根于西方文化背景,而中国画屹立于世界绘画之林,“线”的艺术特征是它的一大主线和特色。

(摘编自张远坤《浅析中国画中线的艺术》)

1.下列对材料相关内容的理解和分析,不正确的一项是( )(3分)

A.书法艺术有一种章法之美,其中结构、点画、行笔等有规律的变化是重要元素,用以抒情和表意。

B.中国书法在发展中,抒情表现逐渐重于状物造型,由接近于绘画雕刻,转而为与音乐和舞蹈趋同。

C.中国画中的线是情感的载体,画家运用不同的线条描绘物象,传情达意,形成了各自独立的审美价值。

D.“十六皴点法”是古代中国山水画画家在对书法长期总结和观察中得出的语言表达形式,是一种绘画程式。

2.根据材料内容,下列说法不正确的一项是( )(3分)

A.材料一和材料二都谈到了线的艺术,但二者涉及的领域和侧重点不完全相同。

B.中国书法中线的艺术追求自由、多样、有生命力,没有机械重复和僵硬规范。

C.我们可以从不同朝代画家的风格上发现线条的语言在不断地得到丰富和发展。

D.中国画不能完全描绘油画描绘的东西,根本原因是中西绘画使用的线条不同。

3.下列选项中,不适合作为论据来支撑材料一观点的一项是( )(3分)

A.《毛公鼎》和《散氏盘》上的文字或方或圆,或结体严正,章法严劲而刚健,一派崇高肃毅之气。

B.周金中期的大段铭文,结构讲究,笔势圆润,风格分化,各派齐出,字体或长或圆,刻划或轻或重。

C.就结字而言,甲骨文外形多以长方形为主间或少数方形,有的字还具有或多或少的象形图画的痕迹。

D.小篆、汉隶,再变而为行、草、真……,在发展中,具有笔划和结构之美的各种书法艺术异彩纷呈。

4.根据材料,说说中国山水画画家在线条使用上如何体现出“有意味的形式”。(4分)

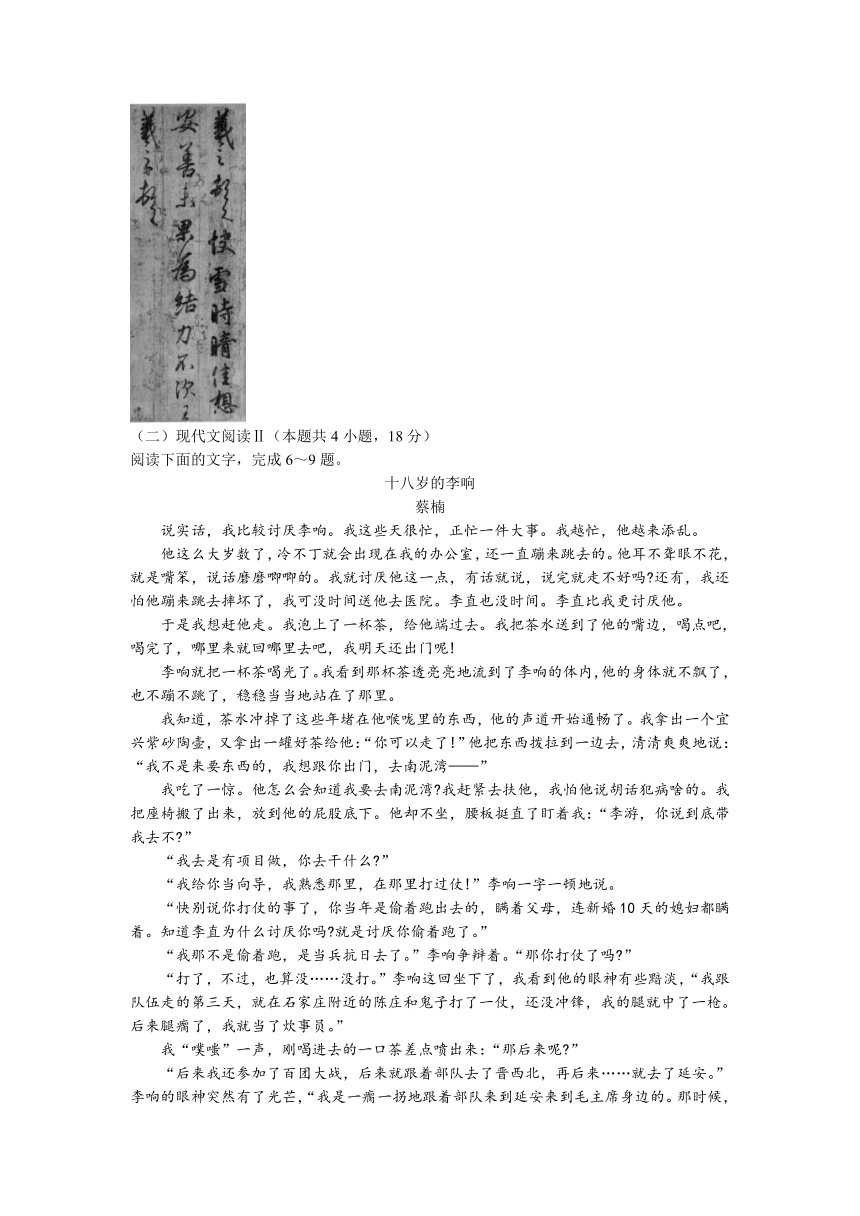

5.下图是王羲之问候友人的《快雪时晴帖》局部(“羲之顿首:快雪时晴,佳。想安善。未果,为结。力不次。王羲之顿首。”【大意】王羲之拜上:一场快雪过后天气放晴,很好。想必你一切安好。事情没有结果,心里郁结。力不从心。王羲之拜上。)请结合材料,赏析此帖中的线条之美。(6分)

(二)现代文阅读Ⅱ(本题共4小题,18分)

阅读下面的文字,完成6~9题。

十八岁的李响

蔡楠

说实话,我比较讨厌李响。我这些天很忙,正忙一件大事。我越忙,他越来添乱。

他这么大岁数了,冷不丁就会出现在我的办公室,还一直蹦来跳去的。他耳不聋眼不花,就是嘴笨,说话磨磨唧唧的。我就讨厌他这一点,有话就说,说完就走不好吗 还有,我还怕他蹦来跳去摔坏了,我可没时间送他去医院。李直也没时间。李直比我更讨厌他。

于是我想赶他走。我泡上了一杯茶,给他端过去。我把茶水送到了他的嘴边,喝点吧,喝完了,哪里来就回哪里去吧,我明天还出门呢!

李响就把一杯茶喝光了。我看到那杯茶透亮亮地流到了李响的体内,他的身体就不飘了,也不蹦不跳了,稳稳当当地站在了那里。

我知道,茶水冲掉了这些年堵在他喉咙里的东西,他的声道开始通畅了。我拿出一个宜兴紫砂陶壶,又拿出一罐好茶给他:“你可以走了!”他把东西拨拉到一边去,清清爽爽地说:“我不是来要东西的,我想跟你出门,去南泥湾——”

我吃了一惊。他怎么会知道我要去南泥湾 我赶紧去扶他,我怕他说胡话犯病啥的。我把座椅搬了出来,放到他的屁股底下。他却不坐,腰板挺直了盯着我:“李游,你说到底带我去不 ”

“我去是有项目做,你去干什么 ”

“我给你当向导,我熟悉那里,在那里打过仗!”李响一字一顿地说。

“快别说你打仗的事了,你当年是偷着跑出去的,瞒着父母,连新婚10天的媳妇都瞒着。知道李直为什么讨厌你吗 就是讨厌你偷着跑了。”

“我那不是偷着跑,是当兵抗日去了。”李响争辩着。“那你打仗了吗 ”

“打了,不过,也算没……没打。”李响这回坐下了,我看到他的眼神有些黯淡,“我跟队伍走的第三天,就在石家庄附近的陈庄和鬼子打了一仗,还没冲锋,我的腿就中了一枪。后来腿瘸了,我就当了炊事员。”

我“噗嗤”一声,刚喝进去的一口茶差点喷出来:“那后来呢 ”

“后来我还参加了百团大战,后来就跟着部队去了晋西北,再后来……就去了延安。”李响的眼神突然有了光芒,“我是一瘸一拐地跟着部队来到延安来到毛主席身边的。那时候,我和战友们都觉得这回有仗要打了,我们得保卫延安啊!可是……可是毛主席却让我们去南泥湾种地。”

“你是说,你去南泥湾开过荒 ”我觉得李响顺畅的话有点离谱,“怎么这些年也没听你说过呢 ”

“这有什么好炫耀的,我在老家又不是没种过地!”李响摆了摆手,“再说了,你和李直哪里关心过我啊 ”

李响说得对,李直和我确实不大关心他。他从18岁就扔下媳妇跑了,李直出生的时候都不知道他爹是谁。李直他们娘俩在动乱的时光里自己熬过来就不错了,哪里还关心他

“你们不关心我,可我惦记你们!”李响叹了口气,“原来我想打完鬼子就回来,后来我又想等南泥湾的地种好了再回来。可南泥湾很难缠啊……”

“你就别找理由了,你根本没想过回来!”我怼着李响。

“别……别瞎说,我李响不是那种人。那时候的南泥湾,天寒地冻,荒无人烟。部队开拔到这里,没吃没穿没住的。我当炊事员还不知道吗 红米饭南瓜汤,那是后来才有的,挖野菜也当粮,大冬天往哪里去挖野菜 反正,炊事班里也没饭可做,我就拿做饭的铁铲,穿着单衣,跟大家去开荒了……”

我不说话了。听李直讲过,他两岁的时候,县上的干部送李响的包裹回来时,确实带着一把铁铲,不过铲子剩了个破片片。

见我不说话,李响来劲了:“你承认我说的是真的吧 带我去吧!

我凑近李响,把他抱住了。他的身体很轻,我知道我抱住的不单是李响,还有李响的故事。

我决定带李响走。

李响跟着我来到了南泥湾,却蒙圈了。他找不到开过荒的地方了。他不吹了,只能由我给他当向导。我开着导航,带他去了三五九旅旅部旧址、南泥湾垦区政府旧址,带他去了党徽广场,还带他去了南泥湾风景区,参观了南泥湾特有的民宿……

“看,我就在这里开过荒,在这里住过——”

李响在一孔被改造成农家院的窑洞前站住了,大呼小叫起来。

我知道,我应该办我的大事了。我走进窑洞,一群人早已等在那里了。那是南泥湾开发区的领导。我从电脑包里拿出了一份签好字的合同。我说:“这是我们公司引进的石墨烯技术,现在我无偿地献给南泥湾,用上这种材料,窑洞加热快,也非常环保。再有,我的集团公司,捐献一批白洋淀环保充电车,方便旅游,第一批已经在路上了……”

办完这件大事,我回头再找李响,却没有他的踪影了。

我不能弄丢李响。

我知道李响去了哪里。我急匆匆来到了九龙泉烈士纪念碑前,果然看到李响一动不动地站在那里。确切地说,是他的名字嵌在了纪念碑里。我听到了导游的讲解:

李响,河北雄安人,曾经创造一天开荒4.23亩的记录,他用铁铲和镢头连续开荒一个月,最后累死在了地里,那年他只有十八岁……

我的眼泪急速地涌了出来,我大声喊道,爷爷,你的孙子来看你了……

(有删改)

[注]1941年3月,八路军三五九旅在旅长王震的率领下在南泥湾开展了著名的大生产运动。

6.下列对文本相关内容和艺术特色的分析鉴赏,不正确的一项是( )(3分)

A.小说开头提到“正忙一件大事”,这既是李游讨厌李响的说辞,又设置悬念,激发读者阅读兴趣。

B.“眼神有些黯淡”“眼神突然有了光芒”等神情的变化,形象写出李响对革命斗争的自豪和热情。

C.从一线战士到炊事员再到开荒者,身份的变化,既丰富了李响的经历,又使小说主题更加多元化。

D.导游对李响故事的讲解,让读者更客观真实地了解了爷爷的伟大,丰富人物形象,增强感染力。

7.关于文中南泥湾垦荒的相关内容,下列说法不正确的一项是( )(3分)

A.李响回忆南泥湾开荒的情形,表现出生产运动的艰苦,反映了当时革命形势的严峻。

B.“拿起做饭的铁铲”“穿着单衣”等细节,以点带面,展现了战士们坚韧顽强的品质。

C.李响南泥湾开荒的经历,集中体现了南泥湾精神,也促使后文中李游的态度发生变化。

D.南泥湾垦荒的情节,是李游与李响故事的纽带,也是下文“我不能弄丢李响”的原因。

8.小说前后分别使用“李响”和“爷爷”两个不同的称呼,其中蕴涵着“我”怎样的情感态度 请结合全文简要分析。(6分)

9.本文荣获“南泥湾杯”全国征文大赛一等奖,请结合文本从构思和主题两方面分析小说获奖原因。(6分)

二:古代诗文阅读(35分)

(一)文言文阅读(本题共5小题,20分)

阅读下面的文言文,完成10~14题。

张巡字巡,邓州南阳人。巡由太子通事舍人出为清河令,治绩最,而负节义,或以困厄归者,倾资振护无吝。巡长七尺,须髯每怒尽张,大小四百战,斩将三百、卒十余万。每战,不亲临行阵,有退者,巡已立其所,谓曰:“我不去此,为我决战。”士感其诚,皆一当百。令狐潮以贼众四万薄城,人大恐。巡设百楼,栅城上,束刍灌膏以焚焉,贼不敢向,巡伺击之。积六旬,大小数百战,士带甲食,裹疮斗,潮遂败走,追之,几获。至睢阳,与太守许远合。远自以材不及巡,请禀军事而居其下,巡受不辞,远专治军粮战具。巡欲击陈留,子琦闻,复围城。巡语其下曰:“吾蒙上恩,贼若复来,正有死耳!”巡、远亲鼓之,贼溃,追北数十里。有大酋被甲,引拓羯千骑麾帜①乘城招巡。巡阴缒勇士数十入隍中②,酋恃众不为备,城上噪,伏发禽之。巡欲射子琦莫能辨因削蒿为矢中者喜谓巡矢尽走白子琦及得其状使南霁云射,一发中左目,贼还。贼将李怀忠过城下,巡问:“君事胡几何?”曰:“二期。”巡曰:“君祖、父官乎?”曰:“然。”巡曰:“君世受官,食天子粟,奈何从贼?自古悖逆终夷灭,一日事平,君父母妻子并诛,何忍为此?”怀忠掩涕去,俄率其党数十人降。巡前后说降贼将甚多,皆得其死力。十月癸丑,贼攻城,士病不能战。巡西向拜曰:“孤城备竭,弗能全,臣生不报陛下,死为鬼以疠贼。”城遂陷,与远俱执。子琦谓巡曰:“闻公督战,大呼辄眦裂血面,嚼齿皆碎,何至是?”答曰:“吾欲气吞逆贼,顾力屈耳。”子琦怒,以刀抉其口,齿存者三四。巡骂曰:“我为君父死,尔附贼,乃犬彘也,安得久!”子琦服其节,将释之。或曰:“彼守义者,乌肯为我用?且得众心,不可留。”乃以刃胁降,巡不屈,亦不肯降,乃遇害。巡年四十九。

(选自《新唐书·张巡传》,有改动)

[注]①麾帜:将帅的旗帜。②缒:用绳子拴住人或东西从上往下送。隍:没有水的城壕。

10.下列对文中画波浪线部分的断句,正确的一项是( )(3分)

A.巡欲射子琦/莫能辨/因削蒿为矢/中者喜/谓巡矢尽/走/白子琦乃得其状/

B.巡欲射/子琦莫能辨/因削蒿为矢/中者喜/谓巡矢尽/走/白子琦乃得其状/

C.巡欲射/子琦莫能辨/因削蒿为矢/中者喜/谓巡矢尽/走白子琦/乃得其状/

D.巡欲射子琦/莫能辨/因削蒿为矢/中者喜/谓巡矢尽/走白子琦/乃得其状/

11.下列对文中加点的词语及相关内容的解说,正确的一项是( )(3分)

①“或以困厄归者”的“以”和《短歌行》中“慨当以慷”的“以”意思相同。

②“令狐潮以贼众四万薄城”的“薄”是迫近、逼近的意思。

③“贼若复来”的“来”和《琵琶行》中“去来江口守空船”的“来”意思相同。

④“追北数十里”的“北”和《永遇乐·京口北固亭怀古》中“赢得仓皇北顾”的“北”意思不同。

⑤“二期”的“期”和《邹忌讽齐王纳谏》中“期年之后”的“期”意思相同。

⑥“君祖、父官乎”中的“官”与“君世受官”中的“官”意思相同。

A.①②③ B.④⑤⑥ C.①③⑥ D.②④⑤

12.下列对原文有关内容的概述,不正确的一项是( )(3分)

A.张巡外放做地方官时政绩突出,很讲节义,带兵打仗时,虽不亲临一线作战,但依然亲自督战,鼓舞士气,很好地激发了士兵的战斗力。

B.张巡面对令狐潮带重兵侵犯时,想方设法坚守城池,历经大小百次战斗,最终击败贼兵,并且乘胜追击,几经挫折终于将令狐潮抓住。

C.张巡接受主持睢阳军事的重担,暗中埋伏勇士,抓获企图招降的贼兵头目,采用奇谋,射中尹子琦的左眼,围城的贼兵最终退去。

D.张巡动之以情,晓之以理,从为国效忠、为家尽孝等角度说服贼将李怀忠带兵前来投降;这样的事例很多,并且降将们都拼死效力。

13.把下面文言语句翻译成现代汉语。(8分)

(1)巡由太子通事舍人出为清河令,治绩最,而负节义,或以困厄归者,倾资振护无吝。(4分)

(2)自古悖逆终夷灭,一日事平,君父母妻子并诛,何忍为此?(4分)

14.简要说明敌人最终没有释放张巡的原因。(3分)

(二)古代诗歌阅读(本题共2小题,9分)

阅读下面这首唐诗,完成15~16题。

五月一日蒙替本官不得随例入阙感怀献送相公

李频①

五月倾朝谒紫宸②,一朝无分在清尘。

含香③已去星郎位,衣锦惟思婺女④邻。

折狱也曾为俗吏,劝农元本是耕人。

知将何事酬公道,只养生灵似养身。

【注】①李频:晚唐诗人,此诗作于其自请外放、出为建州(今福建南平)刺史时。此时建州盗贼四起,百姓困苦。②紫宸:宫殿名,天子所居。③含香:指侍奉君王。④婺女:二十八星宿之一,分野为作者故乡浙江一带。

15.下列对这首诗的理解和赏析,不正确的一项是( )(3分)

A.一、二句紧扣题目,表达了所有朝官都去朝拜君王、自己却不在朝拜之列的失落伤感。

B.三、四句承接上联,交代诗人已经卸任郎官,传达出到故乡之邻建州施展抱负的渴盼。

C.第七句陈述自己知道如何做才能报答相公的恩情,以此表达诗人平乱治民的坚定决心。

D.虽然诗人同为离京外任,但在情感基调上,本诗与白居易的《琵琶行》是截然不同的。

16.本诗谈到了诗人哪些为政之道?请结合全诗简要分析。(6分)

(三)名篇名句默写(本题共1小题,6分)

17.补写出下列句子中的空缺部分。(6分)

⑴《荀子 劝学》中举例论证借助外物的重要性时,说终日思考,却“____________”,踮起脚尖远望,也“____________”。

⑵相传农历七月七,牛郎织女相会于鹊桥,人们相信这圣洁美好的一刻,能抵得上人间千万次的相聚,秦观《鹊桥仙》中的“__________,__________”正好表达了这类期待。

⑶古诗词中的“猿猴”,意象并非信手而用,实则寄寓了多种情怀。白居易的《琵琶行》中“____________”借猿啼表达凄凉之情;李白的《梦游天姥吟留别》中“____________”则描写了谢灵运住过的地方猿啼凄清的环境。

三、语言文字运用(18分)

(一)语言文字应用Ⅰ(本题共3小题,9分)

阅读下面的文字,完成18~20题。

“和”是个人修养与社会发展的一种胜境,而达到这个胜境的路径是“序”。“和”的意义原于音乐,就拿音乐来说,“声成文,谓之音”,一首曲子本是由不同的音符配合节奏、力度等形成的,音乐的和谐,就看这配合有无条理秩序。音乐是一种最高的艺术,像其他艺术一样,他的成就在形式,而形式之所以为形式,可因其具有条理秩序,即中国语所谓“文”。就一个人的内心说,思想要成一个_________________的系统,他必定有条理秩序;人格要成一个完美的有机体,知情意各种活动必须_________________,各守其分。就一个社会来说,分子与分子要和而无争,他也必有制度法律,使每个人都遵照。世间绝没有一个无“序”而能“和”的现象。

“和”是乐的精神,“序”是礼的精神。“序”是“和”的条件,所以乐之中有礼。《乐记》说得好:“乐者通伦理者也”,“知乐则几于礼矣”。同时,礼之中也必有乐。“乐自内出,礼自外作”。乐主和,礼主敬,内能和而后外能敬。就偏向说,虽是“仁近于乐,义近于礼”,而就本原说,仁——儒家所公认的最高美德——是乐与礼共同出自的本原。仁则内和而外敬,内静而外文。因此,礼乐本是内外相应,但也可以说是_________________。

18.请在文中横线内填入适当的的成语。(3分)

19.文中画横线的句子有语病,请进行修改,使语言表达准确流畅。可少量增删词语,不得改变原意。(3分)

20.下列对文中四处标点符号作用的解释错误的一项是( )(3分)

A.“‘和’是个人修养与社会发展的一种胜境”,句中的引号表示突出强调。

B.“……,他必定有条理秩序;人格要成一个完美的有机体,……”句中的分号表示分隔多个复句。

C.“《乐记》说得好:‘乐者通伦理者也’”句中的冒号表示提起下文。

D.“仁——儒家所公认的最高美德——是乐与礼共同出自的本原”句中的破折号表示转变话题。

(二)语言文字运用Ⅱ(本题共1小题,5分)

阅读下面的文字,完成21题。

21.下面是一封信的主要内容,其中有五处用词不得体,请找出并作修改。(5分)

获悉文学院下周举办活动,隆重庆贺先生教书50周年,我因俗务缠身,不能光临,特惠赠鲜花一束,以表敬意。随信寄去近期出版的拙著一册,还望先生先睹为快。

盛夏快来了,请先生保重身体。

(三)语言文字运用Ⅲ(本题共1小题,4分)

22、阅读下面三句话,按要求回答问题。(4分)

阅读下面的文字,完成22题。

①鲁迅先生说:“无论什么事,如果连续搜集材料,积之十年,总可以成为一个学者。”

②歌德在谈到积累材料时说:“我在这一点上就像一个人在年轻时积累了许多有价值的银币和铜币,年岁愈大,这些钱币的价值也愈高。到了最后,他年轻时的财产在他面前块块都变成了纯金。”

③一位历史学教授曾给学生讲:“如果你能收集两万张卡片,就可以在历史界成为权威。”

上面三句话,既有共同点,又各有差异。请分别回答。(每小题不超过10个字)

(1)三句话谈论共同点是________________________。

(2)鲁迅侧重的是________________________。

(3)歌德侧重的是________________________。

(4)历史学教授侧重的是________________________。

四:写作(60分)

23、阅读下面的材料,根据要求写作。(60分)

晚清著名政治家、军事家和理学名家曾国藩被誉为“中兴名臣”“官场楷模”和“理学大师”。他一生致力于修身齐家治国。他的“修身十二款”至今为世人称道和效法,其中第一款是“主敬:整齐严肃,无时不慎。无事时,心在腔子里,应事时,专一不杂。”第二款是“早起:黎明即起,醒后勿沾恋”。第三款是“读书不二:一书未点完,不看他书。”

这三款中,你认为哪一款最值得称道和效法 请结合材料内容及含意作文,体现你的权衡、思考和选择。

要求:选好角度,确定立意,明确文体,自拟标题;不要套作,不得抄袭;不得泄露个人信息;不少于800字。

沈阳市120中学2022-2023学年高一上学期12月第三次月考

答案

一:现代文阅读(37分)

(一)现代文阅读Ⅰ(本题共5小题,19分)

1.D(“十六皴点法”不是对书法的总结和观察,是对自然的总结和观察。)

2.D(强加因果,原文无此交代。中国画的民族文化背景决定了其不能完全去描绘油画所绘之物。)

3.C(材料一论述中国书法的线条艺术,具有自由、多样、有活力等特点,而C项是说甲骨文的外形和象形特征,与材料一不合)

4.①画家提炼自然山水的特征,形成净化了的线条;②画家使用线条追求的不是一般的形式美,而是远为多样流动的自由美和力量美,富有生命的暗示;③画家根据环境的不同,选择不同的线条表达形式,或圆润灵秀,或老辣恣肆,风格多样,不重复不机械,有个性和创造性。(一点2分,答到两点得4分)

5.①线条使用多样:“快雪时晴”等与“羲之顿首”等字体不同,粗细、长短、轻重有变化,不机械重复。

②字与字间有联系:“顿”与“首”,“果”与“为”等字笔划线条相连,行云流水,有流动之美。

③在结构上刚柔并济:有的字结构严谨方正,线条整齐;而有的字笔划结构自由,线条灵动。

④线条使用抒情性强:首尾两个“羲之顿首”笔划线条连续,书写快速,可见内心情感充沛。

(一点2分,答到三点得6分。有其他答案,言之成理亦可给分。)

(二)现代文阅读Ⅱ(本题共4小题,18分)

6.C(“小说主题更加多元化”错误)

7.D(“是下文‘我不能弄丢李响’的原因”错误)

8.①采用李响称呼,使其成为观察与描写的对象,蕴含“我”客观冷静的态度;②使用爷爷称谓,拉近距离,增强亲近感,既是对爷爷的怀念,也是对老一代革命者的崇敬;③称呼的转换,蕴含着“我”由不关心到仰慕的情感变化。(每点2分,答对三点6分)

9.构思:①小说采用幻想与现实相交融的手法,讲述李响的故事,给读者带来新奇的阅读体验;②小说采用双线结构,将李响的故事和李游的故事交织在一起,使小说结构精巧,叙事集中。

主题:①塑造李响等老一代革命者形象,歌颂了他们献身革命、自力更生、艰苦奋斗的南泥湾精神;②赞美了新一代青年传承革命精神、无私奉献的社会担当。(6分。每条2分,任答三条即可)

二:古代诗文阅读(35分)

(一)文言文阅读(本题共5小题,20分)

10.D(巡欲射子琦,莫能辨,因削蒿为矢,中者喜,谓巡矢尽,走白子琦,乃得其状。)

11.D(①“或以困厄归者”的“以”是因为的意思;《短歌行》中“慨当以慷”的“以”无实际意义。③“贼若复来”的“来”是“来到”的意思;《琵琶行》中“去来江口守空船”的“来”意是语气助词。④“追北数十里”的“北”是“敌兵”的意思;《永遇乐 京口北固亭怀古》中“赢得仓皇北顾”的“北”是名词作状语,向北。⑥“君祖、父官乎”中的“官”是动词,做官;“君世受官”中的“官”是名词,官职)

12.B(“几经挫折终于将令狐潮抓住”错)

13.(1)张巡由太子舍人的京官,外放为清河县令,政绩突出,有气节讲义气,有因困难来归附的人,倾囊救济相助毫不吝惜。(最,负,定语后置,无吝各1分)

(2)自古叛逆终究是要被消灭的,一旦叛乱平定,你的父母妻子儿女都要被杀,你怎能忍心干这样的事呢?(“夷灭”“一日”“妻子”“何忍”各1分)

14.①气节坚定;②军事才能出众;③深得民心、军心。(3分。每点1分,意思对即可)

译文:

张巡字巡,邓州南阳人。张巡由太子舍人的京官,外放为清河县令,政绩突出,有气节讲义气,有因困难来归附的人,倾囊救济相助毫不吝惜。张巡身长七尺,每当发怒的时候,胡须就都张开,经历大大小小的战斗四百多次,斩杀三百多贼人将领、十多万士兵。每次战斗,并不亲临军阵中,有退却的,张巡早已站在那里说:“我决不离开这里,去为我决战。”士兵被他的勇气所感染,无不以一当百。令狐潮率四万贼军兵临城下,城中的人十分惶恐。张巡设置登城的战具,在城楼上安置栅栏,将草捆扎起来灌上油来焚烧,贼兵不敢接近,张巡乘机攻击敌军。历时六十天,大小数百次战斗,士卒吃饭不卸下铠甲,裹伤作战,令狐潮败退逃跑,张巡乘胜追击,几乎抓住令狐潮。到达睢阳,与太守许远会合。许远自认为才能不及张巡,请张巡主持军事而自己位于他的下面,张巡接受并没有推辞,许远则专门筹集军粮、整修作战器械。张巡想攻击陈留,尹子琦知道以后,又来围城。张巡对部属说:“我受皇上的恩典,贼兵如果再来,我应当以死报国!”张巡、许远亲自擂鼓指挥进攻,贼兵溃败,追击了数十里。有一个贼兵大头目身披铠甲,率领着拓羯族近千人的骑兵挥旗要登城向张巡招降。张巡暗中用绳索吊下几十名勇士埋伏在壕沟中。贼头目依仗自己人多不加防备,城上鼓噪起来,埋伏的士兵突然袭击,抓获了贼兵头目。张巡想用箭射尹子琦,但辨别不清谁是,于是削蒿草为箭,中箭者发现是草箭就很高兴,以为张巡箭用完了,跑去报告尹子琦,这样就知道了尹子琦的地方。命令南霁云射他,一箭射中尹子琦的左眼,贼退兵。贼将李怀忠经过城下,张巡问他:“你效力胡人多久了 ”李怀忠回答说:“两年。”张巡又问:“你的祖父、父亲是做官的吗 ”李怀忠说:“是的。”张巡说:“你家世代为官,吃天子的饭,为什么要跟随叛贼,剑拔弩张地与我斗呢 自古叛逆终究是要被消灭的,一旦叛乱平定,你父母妻子儿女都要被杀,你怎能忍心干这样的事呢 ”李怀忠掩面流泪而去,不一会儿,带着他的几十人来投降。张巡先后说服收降的贼军将领很多,都得到他们拼死效力。十月初九,贼攻城,将士伤病不能作战。张巡向西叩拜说:“孤城防卫的计谋已经完全穷尽,睢阳不能保全了,我活着不能报答陛下,死了就化为鬼去杀贼吧。”城池被攻陷,张巡与许远-起被俘。尹子琦对张巡说:“听说您督战时,大声呼喊,往往眼眶破裂血流满面,牙也咬碎,何于这样呢 ”张巡答说:“我要用正气消灭逆贼,只是力不从心而已。”尹子琦怒,用刀撬开他的口,发现只剩三四颗牙齿。张巡骂着说:“我为君父而死,你投靠叛贼,就是猪狗,怎么能够长久!”尹子琦佩服他的气节,想要释放他。有人说:“他是谨守节义的人,怎肯为我所用 而且他深得军心,不可以留下来。”于是用刀胁迫他投降,张巡不屈服,也不肯投降,于是被杀害。张巡时年四十九岁。

(二)古代诗歌阅读(本题共2小题,9分)

15.A

16.①勇挑重担,为国分忧。面对建州的混乱局面,诗人主动请求外放,平乱治民。②依法治政,实行法治。诗人依法断案,体现法治思想。③劝农生产,发展农业。诗人鼓励百姓积极开展农业生产。④爱民如己,心系百姓。诗人对待百姓如同对待自己一样,体现出爱民重民之心。

【解析】

15.本题考查学生鉴赏诗歌内容和艺术手法的能力。

A.“失落伤感”错误,结合注释“此诗作于其自请外放、出为建州(今福建南平)刺史时。此时建州盗贼四起,百姓困苦”可知诗人为民请命,勇挑重担,为国分忧,并没有因为自己不在朝拜之列而失落伤感。故选A。

16.本题考查学生筛选诗歌信息的能力。结合注释“晚唐诗人,此诗作于其自请外放、出为建州(今福建南平)刺史时。此时建州盗贼四起,百姓困苦”可知诗人勇挑重担,为国分忧。面对建州的混乱局面,诗人主动请求外放,平乱治民。结合“折狱也曾为俗吏”,可知诗人决定依法治政,实行法治。诗人依法断案,体现法治思想。结合“劝农元本是耕人”可知诗人劝农生产,发展农业。诗人鼓励百姓积极开展农业生产。

“知将何事酬公道,只养生灵似养身”以及注释“此诗作于其自请外放、出为建州(今福建南平)刺史时。此时建州盗贼四起,百姓困苦”可知诗人爱民如己,心系百姓。诗人对待百姓如同对待自己一样,体现出爱民重民之心。

(三)名篇名句默写(本题共1小题,6分)

17.补写出下列句子中的空缺部分。(6分)

(1)不如须臾之所学也 不如登高之博见也

(2)金风玉露一相逢 便胜却人间无数

(3)杜鹃啼血猿哀鸣 渌水荡漾清猿啼

三、语言文字运用(18分)

(一)语言文字应用Ⅰ(本题共3小题,9分)

18.融会贯通 各安其位 相得益彰

19.一首曲子本是由不同的音符、节奏、力度等配合而形成的,音乐和谐与否,就看这配合有无条理秩序。

20.D

【解析】

【18题详解】

本题考查学生正确使用成语的能力。

第一组:“思想要成一个”“系统”,可以用“融会贯通”。“融会贯通”,意指各方面的知识或道理融合贯穿起来,从而得到系统透彻的理解。

第二组:根据后文“各守其分”的短语结构和后文的文意,可以用“各安其位”。“各安其位”,指各自在自己岗位上安安分分。

第三组:根据上文,二者没有主次,没有对立排斥,可以用“相得益彰”。“相得益彰”,指相互帮助,互相补充,更能显示出各自的长处。

【19题详解】

本题考查学生辨析并修改病句的能力。

原句有两处错误:

第一,“……配合……等形成的”不符合逻辑,本句没有主客体的倾向,没有讲清楚谁配合谁的问题。可改为“……和……等配合而形成的”或“……和……等组成的”。所以“一首曲子本是由不同的音符配合节奏、力度等形成的”可以改为:一首曲子本是由不同的音符、节奏、力度等配合而形成的。

第二,“音乐的和谐,就看……有无条理秩序”两面对一面,可以改为“音乐和谐与否”。

【20题详解】

本题考查学生正确使用标点的能力。

D.“表示转变话题”错误,本句的破折号表示插入补充说明。

故选D。

(二)语言文字运用Ⅱ(本题共1小题,5分)

(1)“教书”改为“从教”或“执教”;(2)“光临”改为“前往”或“参加”;(3)“惠赠”改为“奉上”“奉送”或“敬赠”;(4)“先睹为快”改为“指正”或“斧正”;(5)“快来了”改为“将至”或“将临”。

【解析】

【详解】本题考查学生语言表达之得体的能力。

(1)本题是书信,应该采用书面语,“教书”,是口语化的语句,应将“教书”改为书面语“从教”或“执教”;

(2)“光临”,是指他人来访,不能用于自己,应改为“前往”或“参加”;

(3)“惠赠”,指对赠予(财物等),敬辞,只能用于他人,不能用于自己,应为“奉上”“奉送”或“敬赠”;

(4)“先睹为快”,指以先看到为快事,形容殷切盼望。不能叫恩师殷切盼望看到自己的书,用于此处不得体,应改为“指正”或“斧正”。

(5)“快来了”,是口语化的语句,改为书面语“将至”或“将临”。

(三)语言文字运用Ⅲ(本题共1小题,4分)

22、阅读下面三句话,按要求回答问题。(4分)

(1)要注意积累材料

(2)积累要长期坚持

(3)要积累有价值的材料

(4)要多积、广积材料

【解析】

【详解】试题分析:首先分析出共同点,就是关于“积累材料”的问题,再抓住每句话的不同之处,分析其侧重点,如第①句的“积之十年”,是讲坚持,第②句抓住“价值”一词,第③句“两万张卡片”是说积累的数量。

四:写作(60分)

23、阅读下面的材料,根据要求写作。(60分)

[写作指导]

这道作文题关键在于看清楚“这三款中,你认为哪一款最值得称道和效法”中的这个“最”字,也就是说,不论选择“哪一款”来写作,最要紧的是必须要同其他两款相比较,谈出作者认为“最值得称道和效法”的原因所在。如若要让作文脱颖而出,不妨在语言表达方面下功夫,使得立意深化,占得先机。

语文

满分:150分 时间:150分钟

一:现代文阅读(37分)

(一)现代文阅读Ⅰ(本题共5小题,19分)

阅读下面的文字,完成1~5题。

材料一:

“中国古代商周铜器铭文里所表现章法的美,令人相信仓颉四目窥见了宇宙的神奇,获得自然界最深妙的形式的秘密”,“通过结构的疏密,点画的轻重,行笔的缓急……就像音乐艺术从自然界的群声里抽出音乐来,发展这乐音间相互结合的规律,用强弱、高低、节奏、旋律等有规律的变化来表现自然界社会界的形象和内心的情感”。在这些颇带夸张的说法里,倒可以看出作为线的艺术的中国书法的某些特征:它像音乐从声音世界里提炼抽取出乐音来,依据自身的规律,独立地展开为旋律、和声一样,净化了的线条——书法美,以其挣脱和超越形体模拟的笔划的自由开展,构造出一个个一篇篇错综交织、丰富多样的纸上的音乐和舞蹈,用以抒情和表意。可见,甲骨、金文之所以能开创中国书法艺术独立发展的道路,其秘密正在于它们把象形的图画模拟逐渐变而为纯粹化了的抽象的线条和结构。这种净化了的线条——书法美,就不是一般的图案花纹的形式美、装饰美,而是真正意义上的“有意味的形式”。一般形式美经常是静止的、程序化、规格化和失去现实生命感、力量感的东西,“有意味的形式”则恰恰相反,它是活生生的、流动的、富有生命暗示和表现力量的美。中国书法——线的艺术非前者而正是后者。所以,它不是线条的整齐一律均衡对称的形式美,而是远为多样流动的自由美。行云流水,骨力追风,有柔有刚,方圆适度。它的每一个字、每一篇、每一幅都可以有创造、有变革甚至有个性,而不作机械的重复和僵硬的规范。

它既状物又抒情,兼备造型和表现两种因素和成份,并在其长久的发展行程中,终以后者占了主导和优势。书法由接近于绘画雕刻变而为可等同于音乐和舞蹈。并且,不是书法从绘画而是绘画要从书法中吸取经验、技巧和力量。运笔的轻重、疾涩、虚实、强弱、转折倾挫、节奏韵律……,净化了的线条如同音乐旋律一般,它们竟成了中国各类造型艺术和表现艺术的魂灵。

(摘编自李泽厚《美的历程 青铜饕餮 线的艺术》)

材料二:

中国画的线是情感的载体,中华民族是重情的民族。线的长短、疾缓、方向、粗短,都能表达出不同的情感。从中国人物画中看线的不同,东晋顾恺之的线条如春蚕吐丝,线条与物象之间的关系得到了紧密联系。《洛神赋》中,用游丝般柔美细劲、飘逸潇洒的线条与洛神和曹植间浪漫的爱情传说达到了高度的一致。线条被赋予了情感的使命,线条已经有了独立的审美价值。唐代的吴道子演绎了“吴带当风”的风尚。《送子天王图》线条具有强烈的动势和节奏感,使线得到了更进一步发展。宋代李公麟白描是古代线条艺术之大成者,创造性地发展了白描手法,并将白描发展为一门独立的绘画样式,并且使线条的独立美感与写实造型矛盾得到统一。南宋梁楷的减笔水墨画,使中国人物画开辟了一条蹊径,寥寥数笔,一个生动鲜活的人物便跃然纸上,使线条的语言更加丰富。

山水画是最能代表中国画艺术精神的。山水画在长期的发展中,形成了一整套的程式,如古人写山水总结“十六皴点法”。以书入画,将书法引入绘画。当然这些程式是画家在长期的总结和观察中得出的,如董源“披麻皴,雨点皴”,来自于江南山水的云雾环绕,秀水灵山。南方湿润的气候,充沛的雨水,草木茂盛,山体圆润,因此线条也就是不露锋芒,圆润灵秀。而李唐的“斧噼皴”则是对北方大山大水的反映,山水轮廓分明,线条老辣恣肆,顿挫方钢。因此可看出不同的环境造就了画家不同的语言表达形式,但是最终决定画家艺术造诣的还得回到画家自身,也就是张璪所说“外师造化,中得心源”。

中国画线背后承载着的是中国内在儒家庄重典雅与道家解衣磐礡的内在精神。中国画也在20世纪中期经历了翻天覆地的变化,传统的语言体系受到冲击,西画中的写实、光影、色彩等都影响了中国画。在这种背景下,中国画家基本上沿着两条道路前行,其一是继续走传统中国画道路,其二是中西折中的道路。第一条,如齐白石、张大千、黄宾虹等,他们虽然吸收了西画的一些长处,但从笔墨上还是传统中国画艺术。第二条,如林风眠、徐悲鸿等使中国画色彩和写实上都有了进一步的发展,注入了新鲜的血液。不管是传统还是折中的中国画,它们还属于中国画的范畴,若用中国画完全去描绘油画描绘的东西,则使中国画走上歧途,成为无源之水。中国画的背景毕竟是中华民族文化,不可能植根于西方文化背景,而中国画屹立于世界绘画之林,“线”的艺术特征是它的一大主线和特色。

(摘编自张远坤《浅析中国画中线的艺术》)

1.下列对材料相关内容的理解和分析,不正确的一项是( )(3分)

A.书法艺术有一种章法之美,其中结构、点画、行笔等有规律的变化是重要元素,用以抒情和表意。

B.中国书法在发展中,抒情表现逐渐重于状物造型,由接近于绘画雕刻,转而为与音乐和舞蹈趋同。

C.中国画中的线是情感的载体,画家运用不同的线条描绘物象,传情达意,形成了各自独立的审美价值。

D.“十六皴点法”是古代中国山水画画家在对书法长期总结和观察中得出的语言表达形式,是一种绘画程式。

2.根据材料内容,下列说法不正确的一项是( )(3分)

A.材料一和材料二都谈到了线的艺术,但二者涉及的领域和侧重点不完全相同。

B.中国书法中线的艺术追求自由、多样、有生命力,没有机械重复和僵硬规范。

C.我们可以从不同朝代画家的风格上发现线条的语言在不断地得到丰富和发展。

D.中国画不能完全描绘油画描绘的东西,根本原因是中西绘画使用的线条不同。

3.下列选项中,不适合作为论据来支撑材料一观点的一项是( )(3分)

A.《毛公鼎》和《散氏盘》上的文字或方或圆,或结体严正,章法严劲而刚健,一派崇高肃毅之气。

B.周金中期的大段铭文,结构讲究,笔势圆润,风格分化,各派齐出,字体或长或圆,刻划或轻或重。

C.就结字而言,甲骨文外形多以长方形为主间或少数方形,有的字还具有或多或少的象形图画的痕迹。

D.小篆、汉隶,再变而为行、草、真……,在发展中,具有笔划和结构之美的各种书法艺术异彩纷呈。

4.根据材料,说说中国山水画画家在线条使用上如何体现出“有意味的形式”。(4分)

5.下图是王羲之问候友人的《快雪时晴帖》局部(“羲之顿首:快雪时晴,佳。想安善。未果,为结。力不次。王羲之顿首。”【大意】王羲之拜上:一场快雪过后天气放晴,很好。想必你一切安好。事情没有结果,心里郁结。力不从心。王羲之拜上。)请结合材料,赏析此帖中的线条之美。(6分)

(二)现代文阅读Ⅱ(本题共4小题,18分)

阅读下面的文字,完成6~9题。

十八岁的李响

蔡楠

说实话,我比较讨厌李响。我这些天很忙,正忙一件大事。我越忙,他越来添乱。

他这么大岁数了,冷不丁就会出现在我的办公室,还一直蹦来跳去的。他耳不聋眼不花,就是嘴笨,说话磨磨唧唧的。我就讨厌他这一点,有话就说,说完就走不好吗 还有,我还怕他蹦来跳去摔坏了,我可没时间送他去医院。李直也没时间。李直比我更讨厌他。

于是我想赶他走。我泡上了一杯茶,给他端过去。我把茶水送到了他的嘴边,喝点吧,喝完了,哪里来就回哪里去吧,我明天还出门呢!

李响就把一杯茶喝光了。我看到那杯茶透亮亮地流到了李响的体内,他的身体就不飘了,也不蹦不跳了,稳稳当当地站在了那里。

我知道,茶水冲掉了这些年堵在他喉咙里的东西,他的声道开始通畅了。我拿出一个宜兴紫砂陶壶,又拿出一罐好茶给他:“你可以走了!”他把东西拨拉到一边去,清清爽爽地说:“我不是来要东西的,我想跟你出门,去南泥湾——”

我吃了一惊。他怎么会知道我要去南泥湾 我赶紧去扶他,我怕他说胡话犯病啥的。我把座椅搬了出来,放到他的屁股底下。他却不坐,腰板挺直了盯着我:“李游,你说到底带我去不 ”

“我去是有项目做,你去干什么 ”

“我给你当向导,我熟悉那里,在那里打过仗!”李响一字一顿地说。

“快别说你打仗的事了,你当年是偷着跑出去的,瞒着父母,连新婚10天的媳妇都瞒着。知道李直为什么讨厌你吗 就是讨厌你偷着跑了。”

“我那不是偷着跑,是当兵抗日去了。”李响争辩着。“那你打仗了吗 ”

“打了,不过,也算没……没打。”李响这回坐下了,我看到他的眼神有些黯淡,“我跟队伍走的第三天,就在石家庄附近的陈庄和鬼子打了一仗,还没冲锋,我的腿就中了一枪。后来腿瘸了,我就当了炊事员。”

我“噗嗤”一声,刚喝进去的一口茶差点喷出来:“那后来呢 ”

“后来我还参加了百团大战,后来就跟着部队去了晋西北,再后来……就去了延安。”李响的眼神突然有了光芒,“我是一瘸一拐地跟着部队来到延安来到毛主席身边的。那时候,我和战友们都觉得这回有仗要打了,我们得保卫延安啊!可是……可是毛主席却让我们去南泥湾种地。”

“你是说,你去南泥湾开过荒 ”我觉得李响顺畅的话有点离谱,“怎么这些年也没听你说过呢 ”

“这有什么好炫耀的,我在老家又不是没种过地!”李响摆了摆手,“再说了,你和李直哪里关心过我啊 ”

李响说得对,李直和我确实不大关心他。他从18岁就扔下媳妇跑了,李直出生的时候都不知道他爹是谁。李直他们娘俩在动乱的时光里自己熬过来就不错了,哪里还关心他

“你们不关心我,可我惦记你们!”李响叹了口气,“原来我想打完鬼子就回来,后来我又想等南泥湾的地种好了再回来。可南泥湾很难缠啊……”

“你就别找理由了,你根本没想过回来!”我怼着李响。

“别……别瞎说,我李响不是那种人。那时候的南泥湾,天寒地冻,荒无人烟。部队开拔到这里,没吃没穿没住的。我当炊事员还不知道吗 红米饭南瓜汤,那是后来才有的,挖野菜也当粮,大冬天往哪里去挖野菜 反正,炊事班里也没饭可做,我就拿做饭的铁铲,穿着单衣,跟大家去开荒了……”

我不说话了。听李直讲过,他两岁的时候,县上的干部送李响的包裹回来时,确实带着一把铁铲,不过铲子剩了个破片片。

见我不说话,李响来劲了:“你承认我说的是真的吧 带我去吧!

我凑近李响,把他抱住了。他的身体很轻,我知道我抱住的不单是李响,还有李响的故事。

我决定带李响走。

李响跟着我来到了南泥湾,却蒙圈了。他找不到开过荒的地方了。他不吹了,只能由我给他当向导。我开着导航,带他去了三五九旅旅部旧址、南泥湾垦区政府旧址,带他去了党徽广场,还带他去了南泥湾风景区,参观了南泥湾特有的民宿……

“看,我就在这里开过荒,在这里住过——”

李响在一孔被改造成农家院的窑洞前站住了,大呼小叫起来。

我知道,我应该办我的大事了。我走进窑洞,一群人早已等在那里了。那是南泥湾开发区的领导。我从电脑包里拿出了一份签好字的合同。我说:“这是我们公司引进的石墨烯技术,现在我无偿地献给南泥湾,用上这种材料,窑洞加热快,也非常环保。再有,我的集团公司,捐献一批白洋淀环保充电车,方便旅游,第一批已经在路上了……”

办完这件大事,我回头再找李响,却没有他的踪影了。

我不能弄丢李响。

我知道李响去了哪里。我急匆匆来到了九龙泉烈士纪念碑前,果然看到李响一动不动地站在那里。确切地说,是他的名字嵌在了纪念碑里。我听到了导游的讲解:

李响,河北雄安人,曾经创造一天开荒4.23亩的记录,他用铁铲和镢头连续开荒一个月,最后累死在了地里,那年他只有十八岁……

我的眼泪急速地涌了出来,我大声喊道,爷爷,你的孙子来看你了……

(有删改)

[注]1941年3月,八路军三五九旅在旅长王震的率领下在南泥湾开展了著名的大生产运动。

6.下列对文本相关内容和艺术特色的分析鉴赏,不正确的一项是( )(3分)

A.小说开头提到“正忙一件大事”,这既是李游讨厌李响的说辞,又设置悬念,激发读者阅读兴趣。

B.“眼神有些黯淡”“眼神突然有了光芒”等神情的变化,形象写出李响对革命斗争的自豪和热情。

C.从一线战士到炊事员再到开荒者,身份的变化,既丰富了李响的经历,又使小说主题更加多元化。

D.导游对李响故事的讲解,让读者更客观真实地了解了爷爷的伟大,丰富人物形象,增强感染力。

7.关于文中南泥湾垦荒的相关内容,下列说法不正确的一项是( )(3分)

A.李响回忆南泥湾开荒的情形,表现出生产运动的艰苦,反映了当时革命形势的严峻。

B.“拿起做饭的铁铲”“穿着单衣”等细节,以点带面,展现了战士们坚韧顽强的品质。

C.李响南泥湾开荒的经历,集中体现了南泥湾精神,也促使后文中李游的态度发生变化。

D.南泥湾垦荒的情节,是李游与李响故事的纽带,也是下文“我不能弄丢李响”的原因。

8.小说前后分别使用“李响”和“爷爷”两个不同的称呼,其中蕴涵着“我”怎样的情感态度 请结合全文简要分析。(6分)

9.本文荣获“南泥湾杯”全国征文大赛一等奖,请结合文本从构思和主题两方面分析小说获奖原因。(6分)

二:古代诗文阅读(35分)

(一)文言文阅读(本题共5小题,20分)

阅读下面的文言文,完成10~14题。

张巡字巡,邓州南阳人。巡由太子通事舍人出为清河令,治绩最,而负节义,或以困厄归者,倾资振护无吝。巡长七尺,须髯每怒尽张,大小四百战,斩将三百、卒十余万。每战,不亲临行阵,有退者,巡已立其所,谓曰:“我不去此,为我决战。”士感其诚,皆一当百。令狐潮以贼众四万薄城,人大恐。巡设百楼,栅城上,束刍灌膏以焚焉,贼不敢向,巡伺击之。积六旬,大小数百战,士带甲食,裹疮斗,潮遂败走,追之,几获。至睢阳,与太守许远合。远自以材不及巡,请禀军事而居其下,巡受不辞,远专治军粮战具。巡欲击陈留,子琦闻,复围城。巡语其下曰:“吾蒙上恩,贼若复来,正有死耳!”巡、远亲鼓之,贼溃,追北数十里。有大酋被甲,引拓羯千骑麾帜①乘城招巡。巡阴缒勇士数十入隍中②,酋恃众不为备,城上噪,伏发禽之。巡欲射子琦莫能辨因削蒿为矢中者喜谓巡矢尽走白子琦及得其状使南霁云射,一发中左目,贼还。贼将李怀忠过城下,巡问:“君事胡几何?”曰:“二期。”巡曰:“君祖、父官乎?”曰:“然。”巡曰:“君世受官,食天子粟,奈何从贼?自古悖逆终夷灭,一日事平,君父母妻子并诛,何忍为此?”怀忠掩涕去,俄率其党数十人降。巡前后说降贼将甚多,皆得其死力。十月癸丑,贼攻城,士病不能战。巡西向拜曰:“孤城备竭,弗能全,臣生不报陛下,死为鬼以疠贼。”城遂陷,与远俱执。子琦谓巡曰:“闻公督战,大呼辄眦裂血面,嚼齿皆碎,何至是?”答曰:“吾欲气吞逆贼,顾力屈耳。”子琦怒,以刀抉其口,齿存者三四。巡骂曰:“我为君父死,尔附贼,乃犬彘也,安得久!”子琦服其节,将释之。或曰:“彼守义者,乌肯为我用?且得众心,不可留。”乃以刃胁降,巡不屈,亦不肯降,乃遇害。巡年四十九。

(选自《新唐书·张巡传》,有改动)

[注]①麾帜:将帅的旗帜。②缒:用绳子拴住人或东西从上往下送。隍:没有水的城壕。

10.下列对文中画波浪线部分的断句,正确的一项是( )(3分)

A.巡欲射子琦/莫能辨/因削蒿为矢/中者喜/谓巡矢尽/走/白子琦乃得其状/

B.巡欲射/子琦莫能辨/因削蒿为矢/中者喜/谓巡矢尽/走/白子琦乃得其状/

C.巡欲射/子琦莫能辨/因削蒿为矢/中者喜/谓巡矢尽/走白子琦/乃得其状/

D.巡欲射子琦/莫能辨/因削蒿为矢/中者喜/谓巡矢尽/走白子琦/乃得其状/

11.下列对文中加点的词语及相关内容的解说,正确的一项是( )(3分)

①“或以困厄归者”的“以”和《短歌行》中“慨当以慷”的“以”意思相同。

②“令狐潮以贼众四万薄城”的“薄”是迫近、逼近的意思。

③“贼若复来”的“来”和《琵琶行》中“去来江口守空船”的“来”意思相同。

④“追北数十里”的“北”和《永遇乐·京口北固亭怀古》中“赢得仓皇北顾”的“北”意思不同。

⑤“二期”的“期”和《邹忌讽齐王纳谏》中“期年之后”的“期”意思相同。

⑥“君祖、父官乎”中的“官”与“君世受官”中的“官”意思相同。

A.①②③ B.④⑤⑥ C.①③⑥ D.②④⑤

12.下列对原文有关内容的概述,不正确的一项是( )(3分)

A.张巡外放做地方官时政绩突出,很讲节义,带兵打仗时,虽不亲临一线作战,但依然亲自督战,鼓舞士气,很好地激发了士兵的战斗力。

B.张巡面对令狐潮带重兵侵犯时,想方设法坚守城池,历经大小百次战斗,最终击败贼兵,并且乘胜追击,几经挫折终于将令狐潮抓住。

C.张巡接受主持睢阳军事的重担,暗中埋伏勇士,抓获企图招降的贼兵头目,采用奇谋,射中尹子琦的左眼,围城的贼兵最终退去。

D.张巡动之以情,晓之以理,从为国效忠、为家尽孝等角度说服贼将李怀忠带兵前来投降;这样的事例很多,并且降将们都拼死效力。

13.把下面文言语句翻译成现代汉语。(8分)

(1)巡由太子通事舍人出为清河令,治绩最,而负节义,或以困厄归者,倾资振护无吝。(4分)

(2)自古悖逆终夷灭,一日事平,君父母妻子并诛,何忍为此?(4分)

14.简要说明敌人最终没有释放张巡的原因。(3分)

(二)古代诗歌阅读(本题共2小题,9分)

阅读下面这首唐诗,完成15~16题。

五月一日蒙替本官不得随例入阙感怀献送相公

李频①

五月倾朝谒紫宸②,一朝无分在清尘。

含香③已去星郎位,衣锦惟思婺女④邻。

折狱也曾为俗吏,劝农元本是耕人。

知将何事酬公道,只养生灵似养身。

【注】①李频:晚唐诗人,此诗作于其自请外放、出为建州(今福建南平)刺史时。此时建州盗贼四起,百姓困苦。②紫宸:宫殿名,天子所居。③含香:指侍奉君王。④婺女:二十八星宿之一,分野为作者故乡浙江一带。

15.下列对这首诗的理解和赏析,不正确的一项是( )(3分)

A.一、二句紧扣题目,表达了所有朝官都去朝拜君王、自己却不在朝拜之列的失落伤感。

B.三、四句承接上联,交代诗人已经卸任郎官,传达出到故乡之邻建州施展抱负的渴盼。

C.第七句陈述自己知道如何做才能报答相公的恩情,以此表达诗人平乱治民的坚定决心。

D.虽然诗人同为离京外任,但在情感基调上,本诗与白居易的《琵琶行》是截然不同的。

16.本诗谈到了诗人哪些为政之道?请结合全诗简要分析。(6分)

(三)名篇名句默写(本题共1小题,6分)

17.补写出下列句子中的空缺部分。(6分)

⑴《荀子 劝学》中举例论证借助外物的重要性时,说终日思考,却“____________”,踮起脚尖远望,也“____________”。

⑵相传农历七月七,牛郎织女相会于鹊桥,人们相信这圣洁美好的一刻,能抵得上人间千万次的相聚,秦观《鹊桥仙》中的“__________,__________”正好表达了这类期待。

⑶古诗词中的“猿猴”,意象并非信手而用,实则寄寓了多种情怀。白居易的《琵琶行》中“____________”借猿啼表达凄凉之情;李白的《梦游天姥吟留别》中“____________”则描写了谢灵运住过的地方猿啼凄清的环境。

三、语言文字运用(18分)

(一)语言文字应用Ⅰ(本题共3小题,9分)

阅读下面的文字,完成18~20题。

“和”是个人修养与社会发展的一种胜境,而达到这个胜境的路径是“序”。“和”的意义原于音乐,就拿音乐来说,“声成文,谓之音”,一首曲子本是由不同的音符配合节奏、力度等形成的,音乐的和谐,就看这配合有无条理秩序。音乐是一种最高的艺术,像其他艺术一样,他的成就在形式,而形式之所以为形式,可因其具有条理秩序,即中国语所谓“文”。就一个人的内心说,思想要成一个_________________的系统,他必定有条理秩序;人格要成一个完美的有机体,知情意各种活动必须_________________,各守其分。就一个社会来说,分子与分子要和而无争,他也必有制度法律,使每个人都遵照。世间绝没有一个无“序”而能“和”的现象。

“和”是乐的精神,“序”是礼的精神。“序”是“和”的条件,所以乐之中有礼。《乐记》说得好:“乐者通伦理者也”,“知乐则几于礼矣”。同时,礼之中也必有乐。“乐自内出,礼自外作”。乐主和,礼主敬,内能和而后外能敬。就偏向说,虽是“仁近于乐,义近于礼”,而就本原说,仁——儒家所公认的最高美德——是乐与礼共同出自的本原。仁则内和而外敬,内静而外文。因此,礼乐本是内外相应,但也可以说是_________________。

18.请在文中横线内填入适当的的成语。(3分)

19.文中画横线的句子有语病,请进行修改,使语言表达准确流畅。可少量增删词语,不得改变原意。(3分)

20.下列对文中四处标点符号作用的解释错误的一项是( )(3分)

A.“‘和’是个人修养与社会发展的一种胜境”,句中的引号表示突出强调。

B.“……,他必定有条理秩序;人格要成一个完美的有机体,……”句中的分号表示分隔多个复句。

C.“《乐记》说得好:‘乐者通伦理者也’”句中的冒号表示提起下文。

D.“仁——儒家所公认的最高美德——是乐与礼共同出自的本原”句中的破折号表示转变话题。

(二)语言文字运用Ⅱ(本题共1小题,5分)

阅读下面的文字,完成21题。

21.下面是一封信的主要内容,其中有五处用词不得体,请找出并作修改。(5分)

获悉文学院下周举办活动,隆重庆贺先生教书50周年,我因俗务缠身,不能光临,特惠赠鲜花一束,以表敬意。随信寄去近期出版的拙著一册,还望先生先睹为快。

盛夏快来了,请先生保重身体。

(三)语言文字运用Ⅲ(本题共1小题,4分)

22、阅读下面三句话,按要求回答问题。(4分)

阅读下面的文字,完成22题。

①鲁迅先生说:“无论什么事,如果连续搜集材料,积之十年,总可以成为一个学者。”

②歌德在谈到积累材料时说:“我在这一点上就像一个人在年轻时积累了许多有价值的银币和铜币,年岁愈大,这些钱币的价值也愈高。到了最后,他年轻时的财产在他面前块块都变成了纯金。”

③一位历史学教授曾给学生讲:“如果你能收集两万张卡片,就可以在历史界成为权威。”

上面三句话,既有共同点,又各有差异。请分别回答。(每小题不超过10个字)

(1)三句话谈论共同点是________________________。

(2)鲁迅侧重的是________________________。

(3)歌德侧重的是________________________。

(4)历史学教授侧重的是________________________。

四:写作(60分)

23、阅读下面的材料,根据要求写作。(60分)

晚清著名政治家、军事家和理学名家曾国藩被誉为“中兴名臣”“官场楷模”和“理学大师”。他一生致力于修身齐家治国。他的“修身十二款”至今为世人称道和效法,其中第一款是“主敬:整齐严肃,无时不慎。无事时,心在腔子里,应事时,专一不杂。”第二款是“早起:黎明即起,醒后勿沾恋”。第三款是“读书不二:一书未点完,不看他书。”

这三款中,你认为哪一款最值得称道和效法 请结合材料内容及含意作文,体现你的权衡、思考和选择。

要求:选好角度,确定立意,明确文体,自拟标题;不要套作,不得抄袭;不得泄露个人信息;不少于800字。

沈阳市120中学2022-2023学年高一上学期12月第三次月考

答案

一:现代文阅读(37分)

(一)现代文阅读Ⅰ(本题共5小题,19分)

1.D(“十六皴点法”不是对书法的总结和观察,是对自然的总结和观察。)

2.D(强加因果,原文无此交代。中国画的民族文化背景决定了其不能完全去描绘油画所绘之物。)

3.C(材料一论述中国书法的线条艺术,具有自由、多样、有活力等特点,而C项是说甲骨文的外形和象形特征,与材料一不合)

4.①画家提炼自然山水的特征,形成净化了的线条;②画家使用线条追求的不是一般的形式美,而是远为多样流动的自由美和力量美,富有生命的暗示;③画家根据环境的不同,选择不同的线条表达形式,或圆润灵秀,或老辣恣肆,风格多样,不重复不机械,有个性和创造性。(一点2分,答到两点得4分)

5.①线条使用多样:“快雪时晴”等与“羲之顿首”等字体不同,粗细、长短、轻重有变化,不机械重复。

②字与字间有联系:“顿”与“首”,“果”与“为”等字笔划线条相连,行云流水,有流动之美。

③在结构上刚柔并济:有的字结构严谨方正,线条整齐;而有的字笔划结构自由,线条灵动。

④线条使用抒情性强:首尾两个“羲之顿首”笔划线条连续,书写快速,可见内心情感充沛。

(一点2分,答到三点得6分。有其他答案,言之成理亦可给分。)

(二)现代文阅读Ⅱ(本题共4小题,18分)

6.C(“小说主题更加多元化”错误)

7.D(“是下文‘我不能弄丢李响’的原因”错误)

8.①采用李响称呼,使其成为观察与描写的对象,蕴含“我”客观冷静的态度;②使用爷爷称谓,拉近距离,增强亲近感,既是对爷爷的怀念,也是对老一代革命者的崇敬;③称呼的转换,蕴含着“我”由不关心到仰慕的情感变化。(每点2分,答对三点6分)

9.构思:①小说采用幻想与现实相交融的手法,讲述李响的故事,给读者带来新奇的阅读体验;②小说采用双线结构,将李响的故事和李游的故事交织在一起,使小说结构精巧,叙事集中。

主题:①塑造李响等老一代革命者形象,歌颂了他们献身革命、自力更生、艰苦奋斗的南泥湾精神;②赞美了新一代青年传承革命精神、无私奉献的社会担当。(6分。每条2分,任答三条即可)

二:古代诗文阅读(35分)

(一)文言文阅读(本题共5小题,20分)

10.D(巡欲射子琦,莫能辨,因削蒿为矢,中者喜,谓巡矢尽,走白子琦,乃得其状。)

11.D(①“或以困厄归者”的“以”是因为的意思;《短歌行》中“慨当以慷”的“以”无实际意义。③“贼若复来”的“来”是“来到”的意思;《琵琶行》中“去来江口守空船”的“来”意是语气助词。④“追北数十里”的“北”是“敌兵”的意思;《永遇乐 京口北固亭怀古》中“赢得仓皇北顾”的“北”是名词作状语,向北。⑥“君祖、父官乎”中的“官”是动词,做官;“君世受官”中的“官”是名词,官职)

12.B(“几经挫折终于将令狐潮抓住”错)

13.(1)张巡由太子舍人的京官,外放为清河县令,政绩突出,有气节讲义气,有因困难来归附的人,倾囊救济相助毫不吝惜。(最,负,定语后置,无吝各1分)

(2)自古叛逆终究是要被消灭的,一旦叛乱平定,你的父母妻子儿女都要被杀,你怎能忍心干这样的事呢?(“夷灭”“一日”“妻子”“何忍”各1分)

14.①气节坚定;②军事才能出众;③深得民心、军心。(3分。每点1分,意思对即可)

译文:

张巡字巡,邓州南阳人。张巡由太子舍人的京官,外放为清河县令,政绩突出,有气节讲义气,有因困难来归附的人,倾囊救济相助毫不吝惜。张巡身长七尺,每当发怒的时候,胡须就都张开,经历大大小小的战斗四百多次,斩杀三百多贼人将领、十多万士兵。每次战斗,并不亲临军阵中,有退却的,张巡早已站在那里说:“我决不离开这里,去为我决战。”士兵被他的勇气所感染,无不以一当百。令狐潮率四万贼军兵临城下,城中的人十分惶恐。张巡设置登城的战具,在城楼上安置栅栏,将草捆扎起来灌上油来焚烧,贼兵不敢接近,张巡乘机攻击敌军。历时六十天,大小数百次战斗,士卒吃饭不卸下铠甲,裹伤作战,令狐潮败退逃跑,张巡乘胜追击,几乎抓住令狐潮。到达睢阳,与太守许远会合。许远自认为才能不及张巡,请张巡主持军事而自己位于他的下面,张巡接受并没有推辞,许远则专门筹集军粮、整修作战器械。张巡想攻击陈留,尹子琦知道以后,又来围城。张巡对部属说:“我受皇上的恩典,贼兵如果再来,我应当以死报国!”张巡、许远亲自擂鼓指挥进攻,贼兵溃败,追击了数十里。有一个贼兵大头目身披铠甲,率领着拓羯族近千人的骑兵挥旗要登城向张巡招降。张巡暗中用绳索吊下几十名勇士埋伏在壕沟中。贼头目依仗自己人多不加防备,城上鼓噪起来,埋伏的士兵突然袭击,抓获了贼兵头目。张巡想用箭射尹子琦,但辨别不清谁是,于是削蒿草为箭,中箭者发现是草箭就很高兴,以为张巡箭用完了,跑去报告尹子琦,这样就知道了尹子琦的地方。命令南霁云射他,一箭射中尹子琦的左眼,贼退兵。贼将李怀忠经过城下,张巡问他:“你效力胡人多久了 ”李怀忠回答说:“两年。”张巡又问:“你的祖父、父亲是做官的吗 ”李怀忠说:“是的。”张巡说:“你家世代为官,吃天子的饭,为什么要跟随叛贼,剑拔弩张地与我斗呢 自古叛逆终究是要被消灭的,一旦叛乱平定,你父母妻子儿女都要被杀,你怎能忍心干这样的事呢 ”李怀忠掩面流泪而去,不一会儿,带着他的几十人来投降。张巡先后说服收降的贼军将领很多,都得到他们拼死效力。十月初九,贼攻城,将士伤病不能作战。张巡向西叩拜说:“孤城防卫的计谋已经完全穷尽,睢阳不能保全了,我活着不能报答陛下,死了就化为鬼去杀贼吧。”城池被攻陷,张巡与许远-起被俘。尹子琦对张巡说:“听说您督战时,大声呼喊,往往眼眶破裂血流满面,牙也咬碎,何于这样呢 ”张巡答说:“我要用正气消灭逆贼,只是力不从心而已。”尹子琦怒,用刀撬开他的口,发现只剩三四颗牙齿。张巡骂着说:“我为君父而死,你投靠叛贼,就是猪狗,怎么能够长久!”尹子琦佩服他的气节,想要释放他。有人说:“他是谨守节义的人,怎肯为我所用 而且他深得军心,不可以留下来。”于是用刀胁迫他投降,张巡不屈服,也不肯投降,于是被杀害。张巡时年四十九岁。

(二)古代诗歌阅读(本题共2小题,9分)

15.A

16.①勇挑重担,为国分忧。面对建州的混乱局面,诗人主动请求外放,平乱治民。②依法治政,实行法治。诗人依法断案,体现法治思想。③劝农生产,发展农业。诗人鼓励百姓积极开展农业生产。④爱民如己,心系百姓。诗人对待百姓如同对待自己一样,体现出爱民重民之心。

【解析】

15.本题考查学生鉴赏诗歌内容和艺术手法的能力。

A.“失落伤感”错误,结合注释“此诗作于其自请外放、出为建州(今福建南平)刺史时。此时建州盗贼四起,百姓困苦”可知诗人为民请命,勇挑重担,为国分忧,并没有因为自己不在朝拜之列而失落伤感。故选A。

16.本题考查学生筛选诗歌信息的能力。结合注释“晚唐诗人,此诗作于其自请外放、出为建州(今福建南平)刺史时。此时建州盗贼四起,百姓困苦”可知诗人勇挑重担,为国分忧。面对建州的混乱局面,诗人主动请求外放,平乱治民。结合“折狱也曾为俗吏”,可知诗人决定依法治政,实行法治。诗人依法断案,体现法治思想。结合“劝农元本是耕人”可知诗人劝农生产,发展农业。诗人鼓励百姓积极开展农业生产。

“知将何事酬公道,只养生灵似养身”以及注释“此诗作于其自请外放、出为建州(今福建南平)刺史时。此时建州盗贼四起,百姓困苦”可知诗人爱民如己,心系百姓。诗人对待百姓如同对待自己一样,体现出爱民重民之心。

(三)名篇名句默写(本题共1小题,6分)

17.补写出下列句子中的空缺部分。(6分)

(1)不如须臾之所学也 不如登高之博见也

(2)金风玉露一相逢 便胜却人间无数

(3)杜鹃啼血猿哀鸣 渌水荡漾清猿啼

三、语言文字运用(18分)

(一)语言文字应用Ⅰ(本题共3小题,9分)

18.融会贯通 各安其位 相得益彰

19.一首曲子本是由不同的音符、节奏、力度等配合而形成的,音乐和谐与否,就看这配合有无条理秩序。

20.D

【解析】

【18题详解】

本题考查学生正确使用成语的能力。

第一组:“思想要成一个”“系统”,可以用“融会贯通”。“融会贯通”,意指各方面的知识或道理融合贯穿起来,从而得到系统透彻的理解。

第二组:根据后文“各守其分”的短语结构和后文的文意,可以用“各安其位”。“各安其位”,指各自在自己岗位上安安分分。

第三组:根据上文,二者没有主次,没有对立排斥,可以用“相得益彰”。“相得益彰”,指相互帮助,互相补充,更能显示出各自的长处。

【19题详解】

本题考查学生辨析并修改病句的能力。

原句有两处错误:

第一,“……配合……等形成的”不符合逻辑,本句没有主客体的倾向,没有讲清楚谁配合谁的问题。可改为“……和……等配合而形成的”或“……和……等组成的”。所以“一首曲子本是由不同的音符配合节奏、力度等形成的”可以改为:一首曲子本是由不同的音符、节奏、力度等配合而形成的。

第二,“音乐的和谐,就看……有无条理秩序”两面对一面,可以改为“音乐和谐与否”。

【20题详解】

本题考查学生正确使用标点的能力。

D.“表示转变话题”错误,本句的破折号表示插入补充说明。

故选D。

(二)语言文字运用Ⅱ(本题共1小题,5分)

(1)“教书”改为“从教”或“执教”;(2)“光临”改为“前往”或“参加”;(3)“惠赠”改为“奉上”“奉送”或“敬赠”;(4)“先睹为快”改为“指正”或“斧正”;(5)“快来了”改为“将至”或“将临”。

【解析】

【详解】本题考查学生语言表达之得体的能力。

(1)本题是书信,应该采用书面语,“教书”,是口语化的语句,应将“教书”改为书面语“从教”或“执教”;

(2)“光临”,是指他人来访,不能用于自己,应改为“前往”或“参加”;

(3)“惠赠”,指对赠予(财物等),敬辞,只能用于他人,不能用于自己,应为“奉上”“奉送”或“敬赠”;

(4)“先睹为快”,指以先看到为快事,形容殷切盼望。不能叫恩师殷切盼望看到自己的书,用于此处不得体,应改为“指正”或“斧正”。

(5)“快来了”,是口语化的语句,改为书面语“将至”或“将临”。

(三)语言文字运用Ⅲ(本题共1小题,4分)

22、阅读下面三句话,按要求回答问题。(4分)

(1)要注意积累材料

(2)积累要长期坚持

(3)要积累有价值的材料

(4)要多积、广积材料

【解析】

【详解】试题分析:首先分析出共同点,就是关于“积累材料”的问题,再抓住每句话的不同之处,分析其侧重点,如第①句的“积之十年”,是讲坚持,第②句抓住“价值”一词,第③句“两万张卡片”是说积累的数量。

四:写作(60分)

23、阅读下面的材料,根据要求写作。(60分)

[写作指导]

这道作文题关键在于看清楚“这三款中,你认为哪一款最值得称道和效法”中的这个“最”字,也就是说,不论选择“哪一款”来写作,最要紧的是必须要同其他两款相比较,谈出作者认为“最值得称道和效法”的原因所在。如若要让作文脱颖而出,不妨在语言表达方面下功夫,使得立意深化,占得先机。

同课章节目录