高中语文统编版选择性必修中册6.1《记念刘和珍君》课件(共33张ppt)

文档属性

| 名称 | 高中语文统编版选择性必修中册6.1《记念刘和珍君》课件(共33张ppt) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 12.7MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2022-12-19 11:06:25 | ||

图片预览

文档简介

(共33张PPT)

记念刘和珍君

作者/鲁迅

中

国

青

年

报

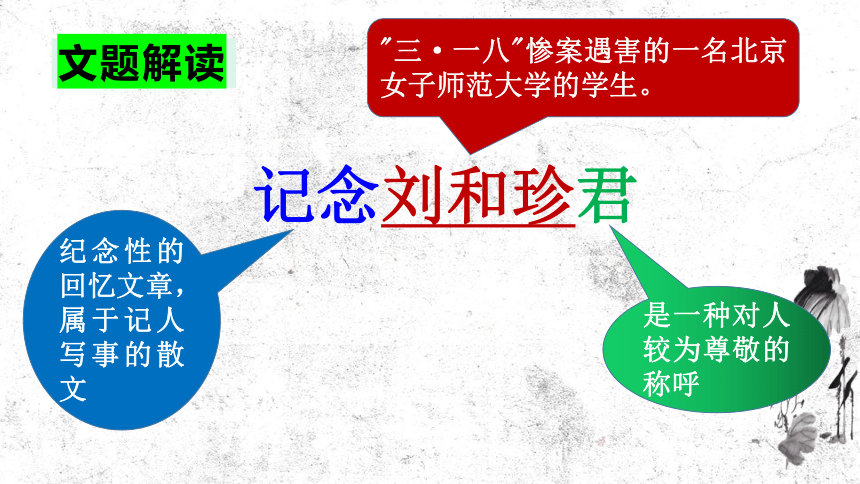

文题解读

记念刘和珍君

纪念性的回忆文章,属于记人写事的散文

"三·一八"惨案遇害的一名北京女子师范大学的学生。

是一种对人较为尊敬的称呼

学习目标

2、品味语言,结合语境理解文中重要的句子的含意,体会鲁迅特有的语言风格

3、根据人物外貌行为及细节,分析刘和珍君的人物形象,并领会其精神

1、在了解文章写作背景的基础上,理清写作思路,体会作者悲愤交织的感情

鲁迅(1881-1936),中国现代伟大的文学家、思想家、革命家,中国无产阶级文学的奠基人。原名 ,字 ,浙江绍兴人。

1918年5月,首次用“鲁迅”为笔名,发表中国现代文学史上第一篇白话小说 。

1921年12月发表的中篇小说 ,是中国现代文学史上杰出的作品之一。

周树人

豫才

《狂人日记》

《阿Q正传》

作品集有:

小说集:《 》《 》《 》(历史小说〕

散文集:《 》

散文诗集:《 》

杂文集:《热风》《坟》《华盖集》《华盖集续编》《且介亭杂文》等

呐喊

彷徨

故事新编

朝花夕拾

野草

作者简介:

写

作

背

景

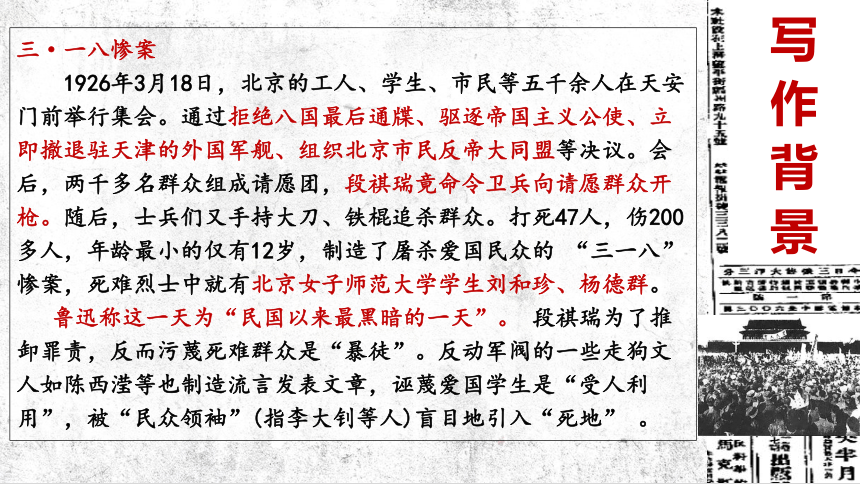

三·一八惨案

1926年3月18日,北京的工人、学生、市民等五千余人在天安门前举行集会。通过拒绝八国最后通牒、驱逐帝国主义公使、立即撤退驻天津的外国军舰、组织北京市民反帝大同盟等决议。会后,两千多名群众组成请愿团,段祺瑞竟命令卫兵向请愿群众开枪。随后,士兵们又手持大刀、铁棍追杀群众。打死47人,伤200多人,年龄最小的仅有12岁,制造了屠杀爱国民众的 “三一八”惨案,死难烈士中就有北京女子师范大学学生刘和珍、杨德群。

鲁迅称这一天为“民国以来最黑暗的一天”。 段祺瑞为了推卸罪责,反而污蔑死难群众是“暴徒”。反动军阀的一些走狗文人如陈西滢等也制造流言发表文章,诬蔑爱国学生是“受人利用”,被“民众领袖”(指李大钊等人)盲目地引入“死地” 。

写

作

背

景

三·一八惨案

当噩耗传来的时候,鲁迅无比愤慨万分哀痛。他不赞成搞徒手请愿,但是在烈士的血痕中,他看到了希望。此后,他陆续写了几篇悼念文章,并指出:这“不是一件事的结束,是一件事的开头。墨写的谎说,绝掩不住血写的事实。血债必须用同物偿还。拖欠得愈久,就要付更大的利息!”

《记念刘和珍君》是这些悼念文章中影响最大的一篇。

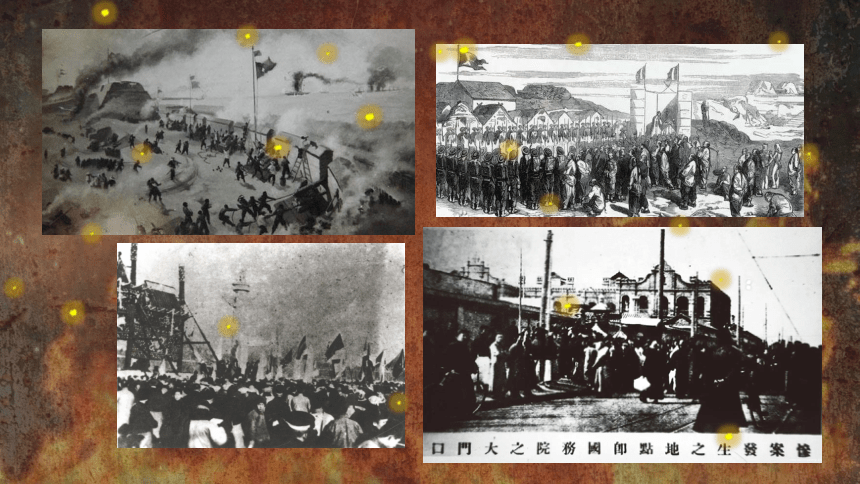

段祺瑞政府卫队与群众对峙的情形

学生结队前往段祺瑞执政府请愿

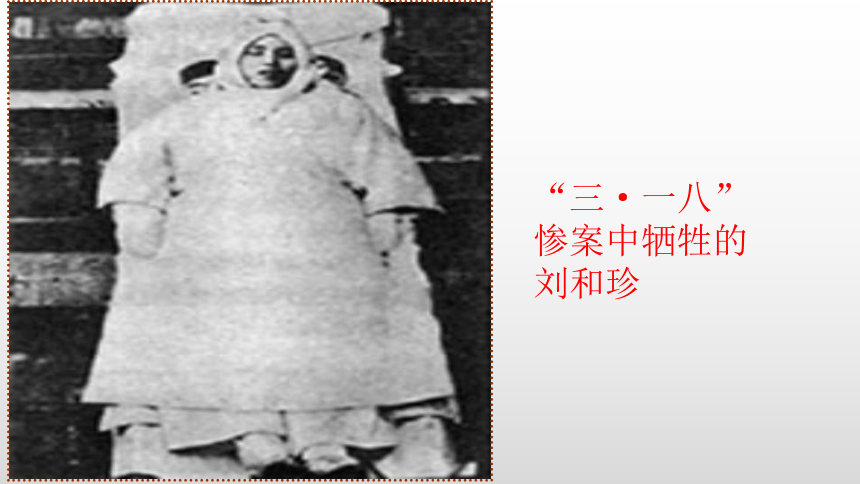

“三·一八”惨案中牺牲的刘和珍

正字音:

徘徊

长歌当哭

菲薄

洗涤

踌躇

桀骜

胡同

赁屋

黯然

噩耗

不惮

喋血

尸骸

立仆

转辗

攒射

屠戮

浸渍

殒身不恤

(páihuái)

(dàng)

(f i)

(dí)

(chóuchú)

(jié ào)

(tòng)

(lìn)

(àn)

(è)

(dàn)

(dié)

(hái)

(pū)

(zh n)

(cuán)

(lù)

(jìnzì)

(y nxù)

预习思考

2、详读课文,并为每一节拟小标题。

1、课文的七节中哪些小节集中写纪念刘和珍君?

3、结合文章内容,梳理文章的层次结构

预习通关

1、课文的七节中哪些小节集中写纪念刘和珍君?

明确:三、 四、五节

2、详读课文,并为每一节拟小标题。

①写作缘由,纪念死者 ②写作目的,唤醒庸人 ③刘君生前事迹

④刘君遇害事实 ⑤刘君遇害经过 ⑥“三·一八惨案”教训 ⑦惨案的意义·

整体把握

划分层次

记念刘和珍君

(1—2)

纪念缘由

(3—5)

纪念内容

(6—7)

惨案教训意义

思考:请同学们总结鲁迅先生写这篇文章的原因,

并从一、二小节中找出相关的句子。

①纪念哀悼:在“三一八惨案”中死去的青年

②痛恨嘲讽:写给段祺瑞政府及其文人走狗

③呐喊唤醒:写给快要忘却这件事情的万千国民

整体把握

划分层次

学习思考

鲁迅笔下的刘和珍是怎样一个青年?

阅读第1节和第3—5节,概括刘和珍的形象特点。

学习活动

精读批注

事件一:预定《莽原》杂志

凡我所编辑的期刊,大概是因为往往有始无终之故罢,销行一向就甚为寥落,然而在这样的生活艰难中,毅然预定了《莽原》全年的就有她。

渴望进步,追求真理

事件二:参加师大学潮

我平素想,能够不为势利所屈,反抗一广有羽翼的校长的学生,无论如何,总该是有些桀骜锋利的,但她却常常微笑着,态度很温和。待到偏安于宗帽胡同,赁屋授课之后,她才始来听我的讲义,于是见面的回数就较多了,也还是始终微笑着,态度很温和。待到学校恢复旧观,往日的教职员以为责任已尽,准备陆续引退的时候,我才见她虑及母校前途,黯然至于泣下。

温和善良、敢于斗争、有责任心

1、阅读第1节和第3—5节,思考:刘和珍是什么样的人?

我没有亲见;听说她,刘和珍君,那时是欣然前往的。自然,请愿而已,稍有人心者,谁也不会料到有这样的罗网。但竟在执政府前中弹了,从背部入,斜穿心肺,已是致命的创伤,只是没有便死。同去的张静淑君想扶起她,中了四弹,其一是手枪,立仆;同去的杨德群君又想去扶起她,也被击,弹从左肩入,穿胸偏右出,也立仆。但她还能坐起来,一个兵在她头部及胸部猛击两棍,于是死掉了。

爱国热忱,勇于担当

事件三:徒手请愿牺牲

归纳总结

学习活动

★刘和珍:是一个渴求真理,追求进步,敢于斗争,有责任心,温和善良而又具有爱国热忱的青年学生。

四、分析课文

①反动势力:段琪瑞执政府(“当局者”)和“几个所谓学者文人”(“有恶意的闲人”“流言家”)

愤怒

控诉

痛斥

课文题目为“记念刘和珍君”,实际上却写了更多的人们,请在文中找出一共写了哪几类人?作者对他们的态度和感情是怎样的?

四、分析课文

②爱国青年:刘和珍、杨德群、张静淑,四十余被害的青年,数百死伤者,请愿的群众。

沉痛哀悼

热烈颂扬

激励告诫

③庸人:处在中间状态的“无恶意的闲人”。

失望

批评

呼唤

②爱国青年:刘和珍、杨德群、张静淑,四十余被害的青年,数百死伤者,请愿的群众。

沉痛哀悼

热烈颂扬

激励告诫

四、分析课文

③庸人:处在中间状态的“无恶意的闲人”。

失望

批评

呼唤

结合文本内容,赏析文章精彩语句

思考1:文章中写了几次这样类似的话:

①“可是我实在无话可说”;

②“我还有什么话可说呢”;

③“呜呼,我说不出话,但以此记念刘和珍君”。该如何理解?有何内涵?

第3段:“可是我实在无话可说”。因为烈士的牺牲使得作者极度的悲痛;所谓文人学者的阴险的论调又使我非常愤怒,所以没有什么话可说。

第12段:“我还有什么话可说呢”。是因为“惨象,已使我目不忍视了;流言,尤使我耳不忍闻”。作者深感悲愤和震惊,只有沉默。

第22段:“呜呼,我说不出话”。至此,作者话到嘴边却哽咽住,万千愤恨无从说起,又找不到其他方式来纪念刘和珍,只能以此表达作者无尽的悲痛和深深的歉意。

思考2:文中鲁迅反复强调刘和珍“微笑着”“态度很温和”有什么用意?

与“广有羽翼的校长”以及黑暗政府镇压革命青年的凶残、血腥的手段形成,对比,不仅突出刘和珍的温和善良乐观,反衬出

对方的凶残和卑劣。

思考3:我懂得衰亡民族之所以默无声息的缘由了。 沉默呵,沉默呵! 不在沉默中爆发,就在沉默中灭亡?

有什么含义?

采用反复的手法。

“沉默”,就是“静默无声”。在黑色政权的残酷镇压下,在走狗文人的恶毒诬蔑下,所有人都静默无声了。表达了作者对于国人麻木的焦虑,对于民族前途的担忧,对于革命爆发的渴望!

“不在”“就在”坚定的语气:要么就在沉默中爆发,走向全新的开始;要么就在沉默中被奴役、统治,走向灭亡。

警示人们:我们别无退路,必须强大起来和凶残的敌人作斗争。

思考4:再读第六节,对于进步青年徒手请愿的行为鲁迅先生的态度是怎样的,谈谈你对于这种行为的看法。

鲁迅是不支持这种行为的。

这段话以煤的形成比喻人类发展的历史。人类社会是在流血斗争中发展的历史。徒手请愿虽然付出极大牺牲,但结果对社会进步影响并不大。作者希望积聚革命力量,以有限的代价去换取更大的胜利。

比喻:说明徒手请愿的不可取。

思考5:“苟活者在淡红的血色中,会依稀看到微茫的希望;真的猛士,将更奋然而前行”“苟活者”怎么理解?“真的猛士”又怎么理解?

鲁迅称自己为“生者”“后死者”,是“苟活到现在的我”。这里的“苟活者”应该指那些不愿赴死但又支持革命,还没有投身革命的人。他们会从这次的惨案中看到一点新的希望。

“真的猛士” 是指那些勇敢刚强的人。真的猛士为希望而奋进,必“将更奋然而前行”。鲁迅是希望越来越多的人觉醒起来,看到希望,奋然前行,所以这又是战斗的号召。

主旨小结

通过对刘和珍生平事迹和遇难经过的叙述,歌颂爱国青年追求真理、反抗强暴的大无畏精神,既有对烈士的哀悼之情,又有自己对死者的敬意和内疚。

抨击反对军阀屠杀人民的凶残卑劣和走狗文人造谣中伤的阴险无耻,唤醒麻木的国民,激励人们吸取教训,奋起斗争。

手法小结

叙述、议论、抒情的紧密结合,是本文的写作特点。

用叙述的方式,反映激烈的社会斗争;

用议论的方式,对敌人的彻底揭露,对广大青年爱国精神的支持;

用抒情的方式,表达作者对死去爱国青年的敬意,对黑暗社会的痛恨,从而感染读者,激励国民。

记念刘和珍君

作者/鲁迅

中

国

青

年

报

文题解读

记念刘和珍君

纪念性的回忆文章,属于记人写事的散文

"三·一八"惨案遇害的一名北京女子师范大学的学生。

是一种对人较为尊敬的称呼

学习目标

2、品味语言,结合语境理解文中重要的句子的含意,体会鲁迅特有的语言风格

3、根据人物外貌行为及细节,分析刘和珍君的人物形象,并领会其精神

1、在了解文章写作背景的基础上,理清写作思路,体会作者悲愤交织的感情

鲁迅(1881-1936),中国现代伟大的文学家、思想家、革命家,中国无产阶级文学的奠基人。原名 ,字 ,浙江绍兴人。

1918年5月,首次用“鲁迅”为笔名,发表中国现代文学史上第一篇白话小说 。

1921年12月发表的中篇小说 ,是中国现代文学史上杰出的作品之一。

周树人

豫才

《狂人日记》

《阿Q正传》

作品集有:

小说集:《 》《 》《 》(历史小说〕

散文集:《 》

散文诗集:《 》

杂文集:《热风》《坟》《华盖集》《华盖集续编》《且介亭杂文》等

呐喊

彷徨

故事新编

朝花夕拾

野草

作者简介:

写

作

背

景

三·一八惨案

1926年3月18日,北京的工人、学生、市民等五千余人在天安门前举行集会。通过拒绝八国最后通牒、驱逐帝国主义公使、立即撤退驻天津的外国军舰、组织北京市民反帝大同盟等决议。会后,两千多名群众组成请愿团,段祺瑞竟命令卫兵向请愿群众开枪。随后,士兵们又手持大刀、铁棍追杀群众。打死47人,伤200多人,年龄最小的仅有12岁,制造了屠杀爱国民众的 “三一八”惨案,死难烈士中就有北京女子师范大学学生刘和珍、杨德群。

鲁迅称这一天为“民国以来最黑暗的一天”。 段祺瑞为了推卸罪责,反而污蔑死难群众是“暴徒”。反动军阀的一些走狗文人如陈西滢等也制造流言发表文章,诬蔑爱国学生是“受人利用”,被“民众领袖”(指李大钊等人)盲目地引入“死地” 。

写

作

背

景

三·一八惨案

当噩耗传来的时候,鲁迅无比愤慨万分哀痛。他不赞成搞徒手请愿,但是在烈士的血痕中,他看到了希望。此后,他陆续写了几篇悼念文章,并指出:这“不是一件事的结束,是一件事的开头。墨写的谎说,绝掩不住血写的事实。血债必须用同物偿还。拖欠得愈久,就要付更大的利息!”

《记念刘和珍君》是这些悼念文章中影响最大的一篇。

段祺瑞政府卫队与群众对峙的情形

学生结队前往段祺瑞执政府请愿

“三·一八”惨案中牺牲的刘和珍

正字音:

徘徊

长歌当哭

菲薄

洗涤

踌躇

桀骜

胡同

赁屋

黯然

噩耗

不惮

喋血

尸骸

立仆

转辗

攒射

屠戮

浸渍

殒身不恤

(páihuái)

(dàng)

(f i)

(dí)

(chóuchú)

(jié ào)

(tòng)

(lìn)

(àn)

(è)

(dàn)

(dié)

(hái)

(pū)

(zh n)

(cuán)

(lù)

(jìnzì)

(y nxù)

预习思考

2、详读课文,并为每一节拟小标题。

1、课文的七节中哪些小节集中写纪念刘和珍君?

3、结合文章内容,梳理文章的层次结构

预习通关

1、课文的七节中哪些小节集中写纪念刘和珍君?

明确:三、 四、五节

2、详读课文,并为每一节拟小标题。

①写作缘由,纪念死者 ②写作目的,唤醒庸人 ③刘君生前事迹

④刘君遇害事实 ⑤刘君遇害经过 ⑥“三·一八惨案”教训 ⑦惨案的意义·

整体把握

划分层次

记念刘和珍君

(1—2)

纪念缘由

(3—5)

纪念内容

(6—7)

惨案教训意义

思考:请同学们总结鲁迅先生写这篇文章的原因,

并从一、二小节中找出相关的句子。

①纪念哀悼:在“三一八惨案”中死去的青年

②痛恨嘲讽:写给段祺瑞政府及其文人走狗

③呐喊唤醒:写给快要忘却这件事情的万千国民

整体把握

划分层次

学习思考

鲁迅笔下的刘和珍是怎样一个青年?

阅读第1节和第3—5节,概括刘和珍的形象特点。

学习活动

精读批注

事件一:预定《莽原》杂志

凡我所编辑的期刊,大概是因为往往有始无终之故罢,销行一向就甚为寥落,然而在这样的生活艰难中,毅然预定了《莽原》全年的就有她。

渴望进步,追求真理

事件二:参加师大学潮

我平素想,能够不为势利所屈,反抗一广有羽翼的校长的学生,无论如何,总该是有些桀骜锋利的,但她却常常微笑着,态度很温和。待到偏安于宗帽胡同,赁屋授课之后,她才始来听我的讲义,于是见面的回数就较多了,也还是始终微笑着,态度很温和。待到学校恢复旧观,往日的教职员以为责任已尽,准备陆续引退的时候,我才见她虑及母校前途,黯然至于泣下。

温和善良、敢于斗争、有责任心

1、阅读第1节和第3—5节,思考:刘和珍是什么样的人?

我没有亲见;听说她,刘和珍君,那时是欣然前往的。自然,请愿而已,稍有人心者,谁也不会料到有这样的罗网。但竟在执政府前中弹了,从背部入,斜穿心肺,已是致命的创伤,只是没有便死。同去的张静淑君想扶起她,中了四弹,其一是手枪,立仆;同去的杨德群君又想去扶起她,也被击,弹从左肩入,穿胸偏右出,也立仆。但她还能坐起来,一个兵在她头部及胸部猛击两棍,于是死掉了。

爱国热忱,勇于担当

事件三:徒手请愿牺牲

归纳总结

学习活动

★刘和珍:是一个渴求真理,追求进步,敢于斗争,有责任心,温和善良而又具有爱国热忱的青年学生。

四、分析课文

①反动势力:段琪瑞执政府(“当局者”)和“几个所谓学者文人”(“有恶意的闲人”“流言家”)

愤怒

控诉

痛斥

课文题目为“记念刘和珍君”,实际上却写了更多的人们,请在文中找出一共写了哪几类人?作者对他们的态度和感情是怎样的?

四、分析课文

②爱国青年:刘和珍、杨德群、张静淑,四十余被害的青年,数百死伤者,请愿的群众。

沉痛哀悼

热烈颂扬

激励告诫

③庸人:处在中间状态的“无恶意的闲人”。

失望

批评

呼唤

②爱国青年:刘和珍、杨德群、张静淑,四十余被害的青年,数百死伤者,请愿的群众。

沉痛哀悼

热烈颂扬

激励告诫

四、分析课文

③庸人:处在中间状态的“无恶意的闲人”。

失望

批评

呼唤

结合文本内容,赏析文章精彩语句

思考1:文章中写了几次这样类似的话:

①“可是我实在无话可说”;

②“我还有什么话可说呢”;

③“呜呼,我说不出话,但以此记念刘和珍君”。该如何理解?有何内涵?

第3段:“可是我实在无话可说”。因为烈士的牺牲使得作者极度的悲痛;所谓文人学者的阴险的论调又使我非常愤怒,所以没有什么话可说。

第12段:“我还有什么话可说呢”。是因为“惨象,已使我目不忍视了;流言,尤使我耳不忍闻”。作者深感悲愤和震惊,只有沉默。

第22段:“呜呼,我说不出话”。至此,作者话到嘴边却哽咽住,万千愤恨无从说起,又找不到其他方式来纪念刘和珍,只能以此表达作者无尽的悲痛和深深的歉意。

思考2:文中鲁迅反复强调刘和珍“微笑着”“态度很温和”有什么用意?

与“广有羽翼的校长”以及黑暗政府镇压革命青年的凶残、血腥的手段形成,对比,不仅突出刘和珍的温和善良乐观,反衬出

对方的凶残和卑劣。

思考3:我懂得衰亡民族之所以默无声息的缘由了。 沉默呵,沉默呵! 不在沉默中爆发,就在沉默中灭亡?

有什么含义?

采用反复的手法。

“沉默”,就是“静默无声”。在黑色政权的残酷镇压下,在走狗文人的恶毒诬蔑下,所有人都静默无声了。表达了作者对于国人麻木的焦虑,对于民族前途的担忧,对于革命爆发的渴望!

“不在”“就在”坚定的语气:要么就在沉默中爆发,走向全新的开始;要么就在沉默中被奴役、统治,走向灭亡。

警示人们:我们别无退路,必须强大起来和凶残的敌人作斗争。

思考4:再读第六节,对于进步青年徒手请愿的行为鲁迅先生的态度是怎样的,谈谈你对于这种行为的看法。

鲁迅是不支持这种行为的。

这段话以煤的形成比喻人类发展的历史。人类社会是在流血斗争中发展的历史。徒手请愿虽然付出极大牺牲,但结果对社会进步影响并不大。作者希望积聚革命力量,以有限的代价去换取更大的胜利。

比喻:说明徒手请愿的不可取。

思考5:“苟活者在淡红的血色中,会依稀看到微茫的希望;真的猛士,将更奋然而前行”“苟活者”怎么理解?“真的猛士”又怎么理解?

鲁迅称自己为“生者”“后死者”,是“苟活到现在的我”。这里的“苟活者”应该指那些不愿赴死但又支持革命,还没有投身革命的人。他们会从这次的惨案中看到一点新的希望。

“真的猛士” 是指那些勇敢刚强的人。真的猛士为希望而奋进,必“将更奋然而前行”。鲁迅是希望越来越多的人觉醒起来,看到希望,奋然前行,所以这又是战斗的号召。

主旨小结

通过对刘和珍生平事迹和遇难经过的叙述,歌颂爱国青年追求真理、反抗强暴的大无畏精神,既有对烈士的哀悼之情,又有自己对死者的敬意和内疚。

抨击反对军阀屠杀人民的凶残卑劣和走狗文人造谣中伤的阴险无耻,唤醒麻木的国民,激励人们吸取教训,奋起斗争。

手法小结

叙述、议论、抒情的紧密结合,是本文的写作特点。

用叙述的方式,反映激烈的社会斗争;

用议论的方式,对敌人的彻底揭露,对广大青年爱国精神的支持;

用抒情的方式,表达作者对死去爱国青年的敬意,对黑暗社会的痛恨,从而感染读者,激励国民。