2023年高中历史统编版必修下册第八单元20 世纪下半叶世界的新变化综合测试卷(含解析)

文档属性

| 名称 | 2023年高中历史统编版必修下册第八单元20 世纪下半叶世界的新变化综合测试卷(含解析) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 276.1KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2022-12-20 16:59:30 | ||

图片预览

文档简介

2023年高中历史统编版必修下册第八单元综合测试卷

2学校:___________姓名:___________班级:___________考号:___________

一、单选题

1.1948年3月,西欧16个国家48个工会的代表在伦敦召开会议,商讨各国工会协助它们的政府实施欧洲复兴的方法。这说明当时

A.欧洲正式开启经济一体化进程

B.美国对西欧的援助引起热烈反响

C.马歇尔计划符合欧洲工人利益

D.欧洲复兴实现了实质性的进展

2.有学者认为.万隆会议是20世纪50年代初期中国处理和发展与周边国家关系进程的延伸和拓展。中国对万隆会议的立场和态度,集中反映了20世纪50年代初期中国对民主中立国家的认识和对国际格局发展新变化的战略判断。这表明万隆会议

A.是特殊时期外交战略的有效探索 B.实现了中国同西方大国关系的突破

C.是我国独立自主外交实践的开始 D.打破了美国对新中国的孤立与封锁

3.如表是1913—1970年美国联邦个人所得税覆盖的人数比重,可知美国( )

1913年 1926年 1939年 1945年 1960年 1970年

少于1% 4.25% 5% 74.2% 73.1% 80%

A.社会保障制度基本实现全面覆盖 B.国家宏观调控措施取得一定成效

C.基层治理获得了坚实的物质保障 D.战后世界经济霸主地位日益巩固

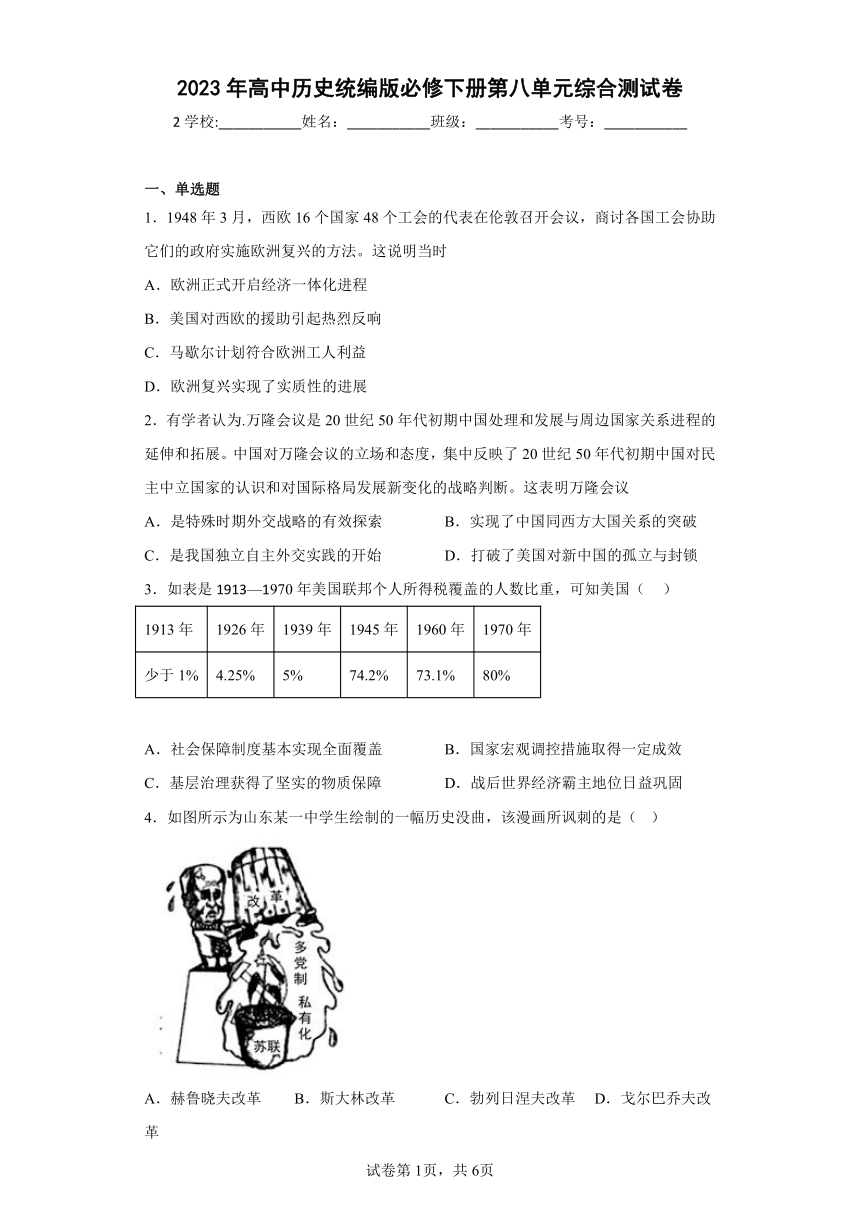

4.如图所示为山东某一中学生绘制的一幅历史没曲,该漫画所讽刺的是( )

A.赫鲁晓夫改革 B.斯大林改革 C.勃列日涅夫改革 D.戈尔巴乔夫改革

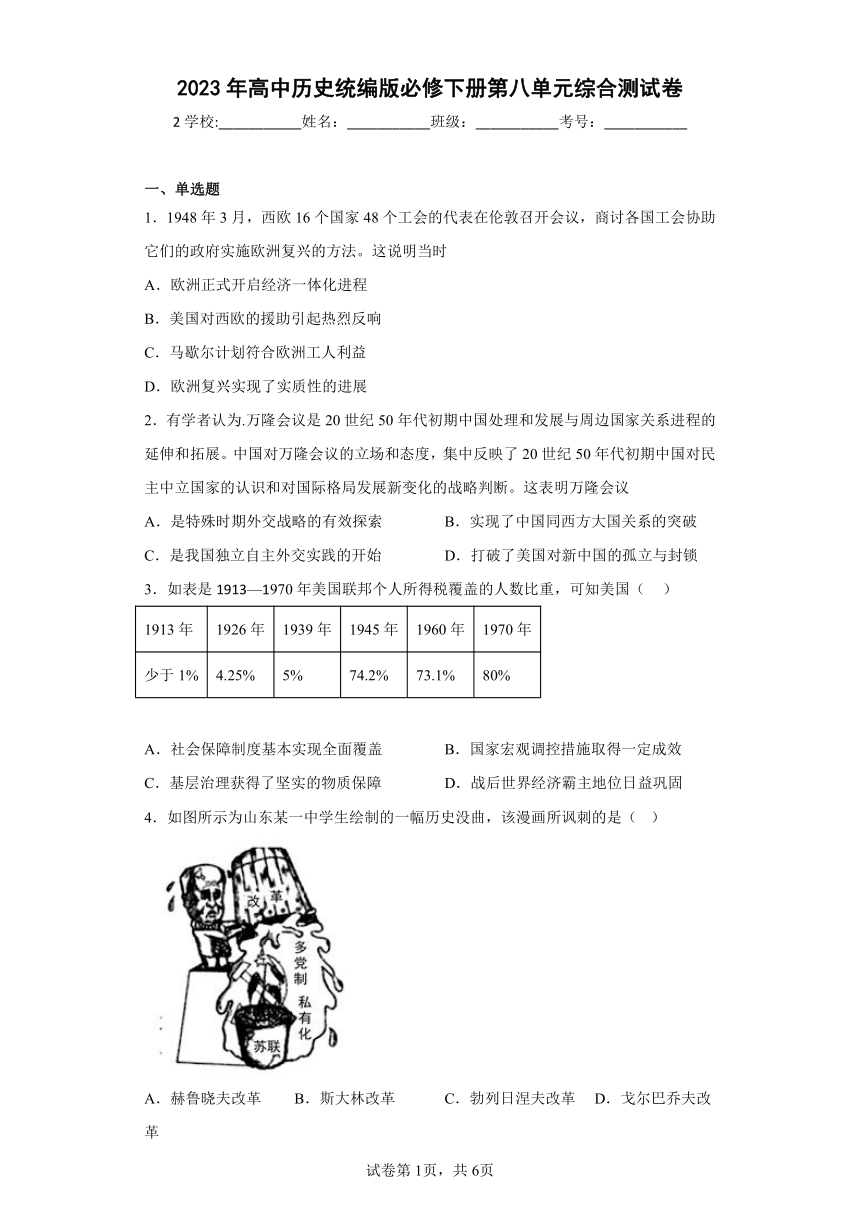

5.如图是1950~1989年美国国内生产总值变化曲线图。图中③时段美国

A.处于高速发展的黄金时期 B.经济上出现滞胀现象

C.实行新自由主义经济政策 D.新经济得以快速发展

6.《时间简史》中写道:“假定其中一个孩子去山顶上生活,而另一个留在海平面,……一个会比另一个更老一些。在这个例子中,年纪的差别会非常小。但是,如果有一个孩子在以近于光速运动的航天飞船中作长途旅行,这种差别就会大得多。当他回来时,他会比留在地球上另一个年轻得多。这叫做双生子佯谬。”文中所体现的理论

A.开创了以实验为基础的近代科学 B.完成人类对自然界认识理论大综合

C.否定了经典力学的绝对时空观念 D.开创了物理学进入微观世界的研究

7.1959年,推翻了亲美独裁政权,走上社会主义道路的国家是

A.古巴 B.巴拿马 C.巴西 D.印度

8.20世纪60—70年代,发达的资本主义国家都在掀起新技术革命的浪潮,苏联却仍拘于把增加传统重工业产品作为赶超西方国家的战略目标,客观上在于

A.新兴的科学技术水平落后于西方 B.传统重工业基础实力强大

C.应对军备竞赛与国防安全的需要 D.高度集中的计划经济体制

9.1947年10月,在美国的主导下,23国达成《关税与贸易总协定》。在该协定的框架下,各缔约国通过谈判,削减关税和其他贸易壁垒,取消国际贸易中的歧视待遇。这说明关贸总协定力图( )

A.建立新的国际金融体系 B.促进国际贸易健康发展

C.根除各国利己主义政策 D.提高发展中国家话语权

10.1929年,资本主义陷入空前严重的经济危机。为转嫁危机,翌年美国提高近900种商品关税。随之,25个国家采取报复措施,1932年增加到76国以上。资本主义世界经济秩序陷入混乱。为避免新的贸易壁垒,二战后各国开始协商并建立以法律形式调整国际贸易与贸易关系的规则与程序。此即( )。

A.《布雷顿森林协议》 B.《关税与贸易总协定临时适用协定书》

C.《马斯特里赫特条约》 D.《经济展望声明》

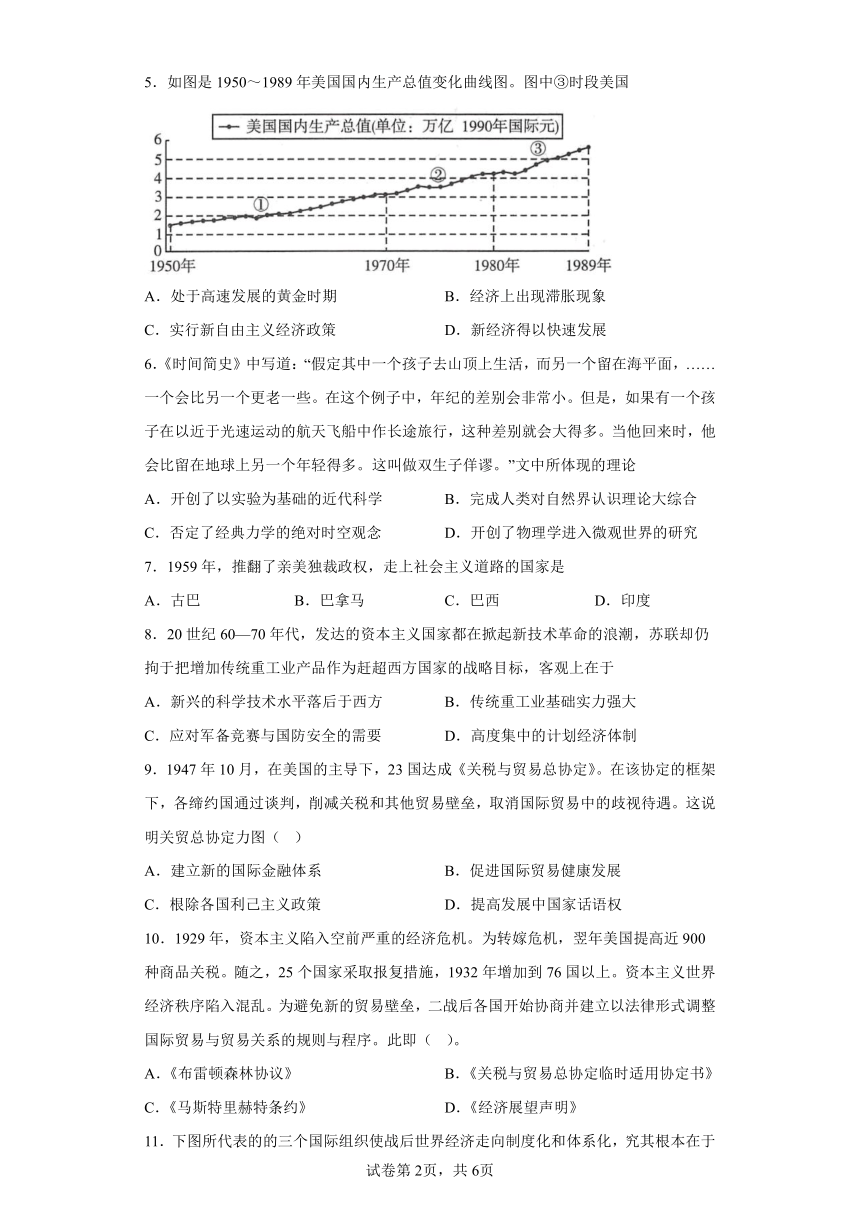

11.下图所代表的的三个国际组织使战后世界经济走向制度化和体系化,究其根本在于

A.战后世界秩序的构建需要物质条件

B.资本主义的发展依赖于世界市场体系

C.社会生产力的进步使经济全球化潮流不可逆转

D.战后新经济的崛起需要构建新的国际经济秩序

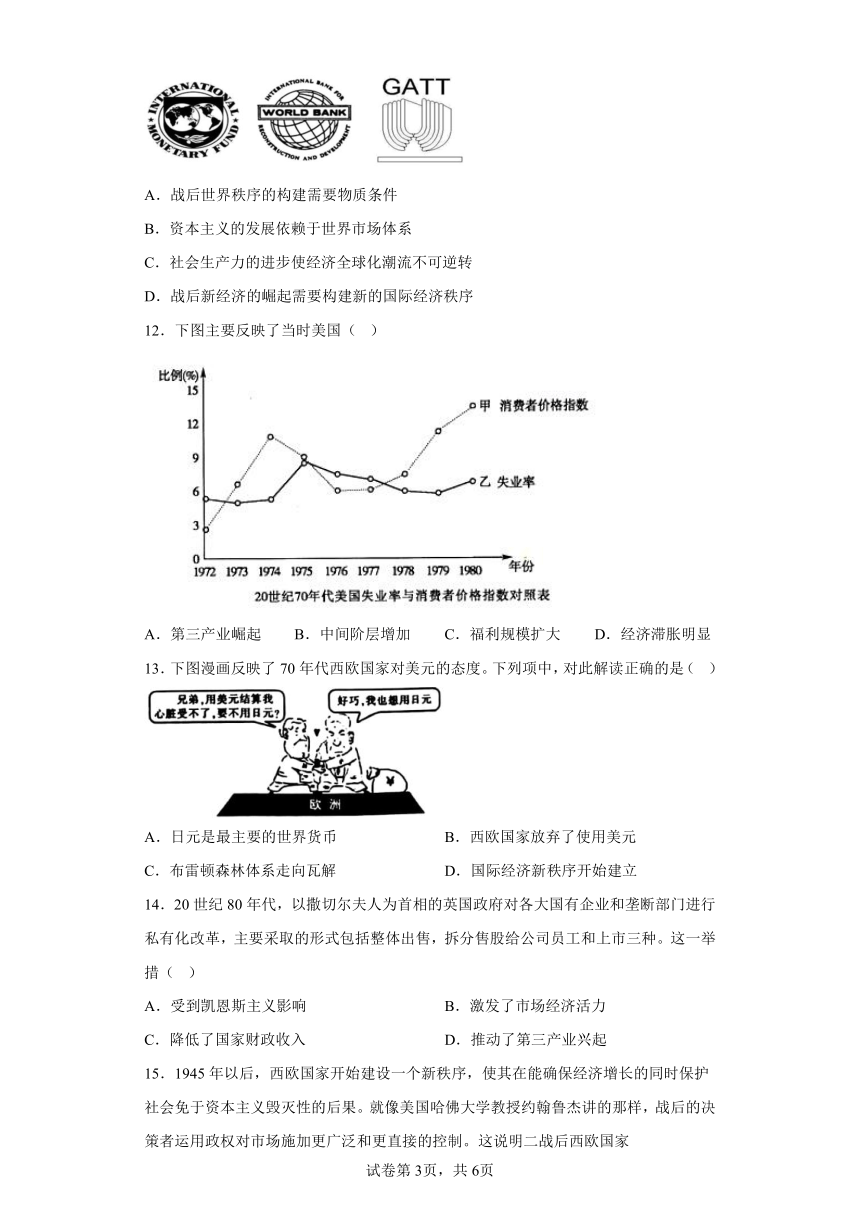

12.下图主要反映了当时美国( )

A.第三产业崛起 B.中间阶层增加 C.福利规模扩大 D.经济滞胀明显

13.下图漫画反映了70年代西欧国家对美元的态度。下列项中,对此解读正确的是( )

A.日元是最主要的世界货币 B.西欧国家放弃了使用美元

C.布雷顿森林体系走向瓦解 D.国际经济新秩序开始建立

14.20世纪80年代,以撒切尔夫人为首相的英国政府对各大国有企业和垄断部门进行私有化改革,主要采取的形式包括整体出售,拆分售股给公司员工和上市三种。这一举措( )

A.受到凯恩斯主义影响 B.激发了市场经济活力

C.降低了国家财政收入 D.推动了第三产业兴起

15.1945年以后,西欧国家开始建设一个新秩序,使其在能确保经济增长的同时保护社会免于资本主义毁灭性的后果。就像美国哈佛大学教授约翰鲁杰讲的那样,战后的决策者运用政权对市场施加更广泛和更直接的控制。这说明二战后西欧国家

A.盛行自由放任政策 B.加强对经济的干预

C.经济取得高速发展 D.实行计划经济体制

16.1949年11月起,美国政府通过非官方形式向中国留学生提供援助,次年,美国发表《中国地区援助法》,凡符合规定的中国留学生和学者,可向美国移民局申请工作许可。相较而言,同样遭遇经济困难的印度和巴勒斯坦留学生就没那么“幸运”,他们没有得到美国政府援助,也未获得从事有偿工作的资格。由此可知( )

A.新中国的国际地位提高 B.美国政策制定中的冷战思维

C.美国试图缓和中美关系 D.中美两国间激烈的人才竞争

17.一部回忆录中这样写道∶1976年前后的荷兰,没有多少荷兰人会非常努力地工作。在富裕社会,人们不会因为变得更加富有而感到更幸福,与朋友和亲戚们在一起的时间才能带来幸福……而今欧洲国家正在禁止懒惰。我们现在都成了职业至上者。生活被重新定义为一场赛跑,从一出生就开始了。这一变化主要由于( )

A.西方福利国家政策的破产 B.西方国家经济走向了衰落

C.宏观调控更关注社会效率 D.国家经济运行机制的调整

18.20世纪50年代中期,美国在第三世界的扩张主要集中在印度支那、中东和中美洲地区,认为这些地区只要有一处瓦解,就会产生一系列连锁反应,例如印度支那的失利会影响日本和菲律宾,进而危及澳大利亚和新西兰。由此可见,此时的美国( )

A.竭力应对不结盟运动 B.仍然奉行杜鲁门主义

C.惧怕亚太经济一体化 D.已着手主导欧亚秩序

19.高频词汇往往反映时代特征,1969年美国《时代周刊》中最可能出现的高频词汇包括( )

A.和平发展 一超多强 B.反越战运动 福利国家 中间阶层

C.遏制人权 “非洲年” D.通货膨胀 缩减福利 自由主义

20.王昕伟在《苏联改革的若干思考》中指出:在经济改革没有取得一定成效的前提下,知难而退,缺乏坚定的改革决心与毅力,转而仓促进行政治体制改革,造成全民政治热情高涨,而反对派则群起攻击,最后致使社会混乱,改革逐渐失去控制。这说明该改革

A.成为苏联解体的助推器 B.实现了对苏联模式的突破

C.演变为资产阶级民主革命 D.调动了人民的革命积极性

二、材料分析题

21.美苏冷战虽已离我们远去;但其影响依然存在。阅读下列材料,回答问题。

材料一 我认为,美国的政策必须是支持自由国家的人民抵抗少数武装分子,或外来压力的征服企图。我认为我们必须援助自由人民以自己的方式来规划自己的命运。

——杜鲁门致国会的咨文

材料二 美苏冷战是在对抗与缓和的交替中进行的,在欧洲是真正意义上的冷战,而在亚洲则充满了火药味。

——《冷战风云》

材料三 从1962年10月22日到12月14日间,除其他秘密渠道外,肯尼迪和赫鲁晓夫之间来往的信件就有25封,在这些信件中,两人虽然相互指责对方的行为,但是都选择谅解,都明确表达通过和平谈判的途径解决危机的强烈共识。美苏两个超级大国都不愿意让危机升级,努力避免发生直接的军事对抗,避免导致世界大战特别是核战争的发生。

——刘金质《冷战史(1945-1991)》

材料四 我认为“多极合作时代”将是21世纪上半叶世界格局的基本特征,处理好“多极时代”的大国关系将是“多极合作时代”能够成为现实的前提条件。

——杨文昌《人民日报海外版》

(1)根据材料一指出美苏冷战开始的标志。结合所学知识指出美苏冷战在经济和军事上的对峙表现是什么。

(2)据材料二指出美苏冷战的特点。举一例说明在“亚洲则充满了火药味”。

(3)指出材料三中的危机及美、苏两国领导人处理危机的方式特点。这对对我们处理国际关系有什么启示?

(4)材料四中“多极合作时代”的提出反映了世界政治发展的什么趋势?结合所学知识指出,如何才能处理好“多极时代”的大国之间的关系?

22.阅读材料,完成下列要求。

材料 1945年,美国是获胜者,在优势中暂时罢手,在广岛和长崎投下的原子弹用惨绝人寰的决定性方式确定了美国的这种优势。1953年7月12日,苏联第一颗氢弹爆炸成功,世界恢复了平衡。1957年,苏联发射了第一颗人造卫星(Spoutnik),苏联人赢得了一个决定性的起点,因为征服太空也是调整远程导弹,使其射程达1万千米。自那以后,种种成就交替而来,平衡无法确定。双方军备竞赛越来越可怕,"冷战"因军备竞赛激起的互相忌惮而维持,世界其他民族看着这番景象,双眼圆睁,两手空空,感到极大的恐惧和无比的愤怒。这是因为,如果说世界两大巨人的危险游戏既不比昔日欧洲的危险游戏更坏,也不比它更好,但是它却给世界带来了另一种不同的危险。人类处在自我灭绝的危险之中。

——摘编自(法)费尔南·布罗代尔《文明史》

(1)根据材料并结合所学知识,概括二战以来世界处在危险之中的原因。

(2)根据材料并结合所学知识,分析美苏军备竞赛带来的影响。

三、论述题

23.阅读材料,完成下列要求。

材料:

阶段和运行状态 标志性技术和产业

1795—1825年上行 1825—1850年下行 蒸汽机、纺织业

1850—1873年上行 1873—1890年下行 钢铁、煤炭、铁路

1890—1913年上行 1913—1945年下行 电气、汽车、化学

1945—1971年上行 1971—1990年下行 计算机、汽车、生物

1990—2008年上行 2008年至今下行 信息技术、生产性服务业

(注:“上行”、“下行”用来描述经济运行状态、反映经济发展趋势。经济上行是指衡量经济增长的各项指标都在不断的增长,经济下行则相反。)

根据材料并结合所学世界历史知识,对世界经济运行表中的历史现象提出自己的观点,并予以阐述。(要求:观点具体、明确,阐述须史论结合)

试卷第1页,共3页

试卷第1页,共3页

参考答案:

1.B

【详解】马歇尔计划是二战后美国对欧洲经济援助计划,题干中信息说明,这一计划在西欧引起热烈的反响,B项正确;1948年3月欧洲经济一体化尚未正式开启,A项不符合时间要求;欧洲包括东欧,C项错误;题干材料中"商讨"等信息可知,D项"实现了实质性的进展"错误。

2.A

【详解】根据材料“中国对万隆会议的立场和态度,集中反映了20世纪50年代初期中国对民主中立国家的认识和对国际格局发展新变化的战略判断”可知,万隆会议是当时冷战环境下,随着亚非新兴民族国家的兴起,中国外交逐步探索新的发展方向,这种探索体现了新中国对当时国际格局的基本判断,A正确;万隆会议中涉及的是亚非国家,排除B;C错在“开始”,排除;新中国成立初期与苏联等国家建交打破了美国对中国的孤立与封锁,排除D。

3.B

【详解】根据所学可知,1913-1979年美国联邦个人所得税覆盖人数比重呈上升趋势,可知个人所得税上升为国家宏观调控提供了资金,促进了战后国家宏观调控措施的实施和福利国家的建立,B项正确;材料强调的是个人所得税覆盖率,属于社会保障制度的资金来源,而社会保障制度实现属于输出方面,排除A项;材料不属于基层治理的内容,排除C项;战后美国世界经济霸主地位主要是依靠布雷顿森林体系建立和巩固的,排除D项。故选B项。

4.D

【详解】根据漫画“推行多党制”“推行私有制”“推行政治思想多元化”可分析出这一改革是戈尔巴乔夫改革,D项正确;赫鲁晓夫改革重点在农业方面,排除A项;斯大林并没有进行改革,排除B项;勃列日涅夫改革重点是工业方面,尤其是军事工业,排除C项。故选D项。

5.C

【详解】根据材料可知图中③时段美国生产总值上涨较快,主要原因是当时美国政府调整政策,实行新自由主义经济政策,恢复和发展经济,C项正确;黄金时期是二战后50-70年代,排除A项;经济上出现滞胀是70年代,排除B项;新经济政策是90年代后,排除D项。故选C项。

6.C

【详解】结合所学知识可知,双生子佯谬是一个有关狭义相对论的思想实验,这一理论否定了经典力学的绝对时空观念,C正确;伽利略开创了以实验为基础的近代科学,A排除;牛顿的经典力学完成人类对自然界认识理论大综合,B排除;D是量子论的意义,排除。故选C。

7.A

【详解】根据所学知识可知,1959年,卡斯特罗领导古巴武装斗争,推翻美国扶持的傀儡政权,建立革命政府,走上社会主义道路,所以A正确,BCD错误。

8.C

【详解】根据材料时间可知,当时正处于冷战时期,苏联为了应对当时资本主义阵营挑起的军备竞赛和国防安全,因此苏联依然重视重工业,C项正确;A项是结果而非原因,排除A项;传统工业基础强大不是其不注重高新科技的原因,排除B项;计划经济体制下,具备发展高新科技的条件,排除D项。故选C项。

9.B

【详解】据材料“在该协定的框架下,各缔约国通过谈判,削减关税和其他贸易壁垒,取消国际贸易中的歧视待遇”可知,《关税与贸易总协定》倡导自由贸易,以促进国际贸易健康发展,B项正确;关税与贸易总协定属于贸易体系,而非金融体系,排除A项;C项夸大了关税贸易体系的作用,排除C项;材料未涉及对发展中国家的措施,排除D项。故选B项。

10.B

【详解】1947年10月签署的《关税与贸易总协定临时适用协定书》,旨在降低关税,减少贸易壁垒,实现国际贸易自由化,故选择B项,《布雷顿森林协议》确立了以美元为中心的固定汇率制度,是构建国际货币体系中的重要一环,排除A项;1993年11月生效的《马斯特里赫特条约》标志着欧盟正式诞生,排除C项;《经济展望声明》是亚太经济合作组织在1993年发表的,排除D项。

11.D

【详解】根据材料及所学知识可知,材料中的三个国际组织分别是国际货币基金组织、世界银行和关贸总协定,它们的建立适应了战后新经济的崛起,使战后世界经济走向制度化和体系化,新的国际经济秩序逐渐建立,D项正确;三个国际组织使战后世界经济走向制度化和体系化,没有涉及物质条件,排除A项;材料体现了新的国际经济秩序建立,“资本主义的发展依赖于世界市场体系”不符合材料主旨,排除B项;材料没有涉及经济全球化,排除C项。故选D项。

12.D

【详解】依据图示可以看出美国在20世纪70年代失业率高居不下,消费者价格指数上涨明显,结合所学可知是“滞涨”现象,D项正确;第三产业是第三次科技革命的推动,与材料不符,排除A项;第三次科技革命的推动,促使阶级结构的变化,与材料不符,排除B项;福利国家的发展,是为了缓和矛盾,稳定秩序,与材料不符,排除C项。故选D项。

13.C

【详解】根据所学可知,布雷顿森林体系确立了以美元为中心的国际货币体系,各国货币与美元挂钩,美元实际上等同于黄金。结合材料“用美元结算我心脏受不了”等信息,可知美元的地位受到冲击,布雷顿体系走向瓦解,C项正确;材料无法体现日元的货币地位,排除A项;“放弃”使用美元不符合史实,排除B项;材料无法体现国际经济新秩序的“开始”确立,排除D项。故选C项。

14.B

【详解】依据所学知识可知,撒切尔夫人为了医治经济的“滞胀”,一反传统的凯恩斯主义,掀起了私有化浪潮,对各大国有企业和垄断部门进行私有化,其目的是激发了市场经济活力,B项正确;这些措施一反传统的凯恩斯主义,减少政府对经济的干预,排除A项;这些措施减少了国家财政支出,排除C项;这些措施不能推动第三产业兴起,排除D项。故选B项。

15.B

【详解】本题考查二战后西欧经济模式。根据材料信息可知,二战后西欧国家强化了政权对市场的控制,这反映出政府加强了对经济的干预,B项正确;19世纪中期至20世纪30年代,自由放任政策较为盛行,排除A项;材料没有说明二战西欧国家经济的发展速度,且二战后西欧国家的经济并不一直都是高速发展,排除C项;资本主义国家只是借鉴了计划经济的手段,并未实行计划经济,排除D项。故选B项。

16.B

【详解】根据材料可知,1949年,美国对中国留学生进行援助和允许留学生向美国移民局申请工作,其真实目的是控制留学美国的中国学生,说明美国政策制定中的冷战思维,B项正确;美国对中国留学生政策具有冷战思维,不是因为中国国际地位提高,排除A项;美国此项政策不利于缓和中美关系,排除C项;材料没有涉及中美之间人才竞争,排除D项。故选B项。

【点睛】

17.D

【详解】分析材料可知,这一变化主要是由于20世纪70年代西方经济出现“滞涨”,凯恩斯主义失灵,随后各国再次调整经济运行机制,适当减少政府对经济的干预,减少政府公共开支,缩小社会福利规模,D项正确;西方福利国家政策的破产说法绝对,只是缩小社会福利规模,排除A项;西方国家经济走向了衰落不符合史实,排除B项;80年代后,西方国家适当减少政府对经济的干预,改革社会保障制度,在提高社会效率和维护社会公平之间寻求新的平衡,C项说法片面,排除C项。故选D项。

18.B

【详解】根据材料信息并结合所学知识可知,20世纪50年代中期,美国在第三世界的扩张主要集中在印度支那、中东和中美洲地区,是美国推行冷战的表现,B项正确;不结盟运动兴起的时间是1961年,排除A项;惧怕亚太经济一体化与材料主旨不符,排除C项;材料未涉及着手主导欧亚秩序,排除D项。故选B项。

19.B

【详解】结合材料所给时间1969年可知,这一时期世界处于两级格局之下,美国正在进行越南战争,因此,国内出现反越战运动,二战后,西方国家建立福利国家制度,因此,B项正确;一超多强出现在两级格局解体之后,排除A项;“非洲年”指的是1960年非洲有17年国家宣告独立,是非洲人民同殖民主义者长期斗争取得伟大胜利的一年,排除C项;20世纪七十年代西方国家开始 缩减福利,排除D项。故选B项。

20.A

【详解】根据材料信息“经济改革没有取得一定成效……转而仓促进行政治体制改革……最后致使社会混乱,改革逐渐失去控制”可知,学者评价的是戈尔巴乔夫改革,其最终导致苏联解体,故选A项;材料内容强调戈尔巴乔夫改革最终导致苏联解体,B项表述不符合题意,排除;资产阶级民主革命旨在推翻封建专制统治,C项不符合史实,排除;材料内容强调戈尔巴乔夫改革最终导致苏联解体,没有涉及调动人民的革命积极性,排除D项。

21.(1)标志:杜鲁门主义的出台。

表现:经济上,美国马歇尔计划,苏联成立经互会;军事上,美国成立北约,苏联成立华约。

(2)特点:对抗、缓和;全面冷战与局部热战。

举例:朝鲜战争。

(3)特点:古巴导弹危机肯尼迪和赫鲁晓夫的态度都很强硬,剑拔弩张;行动上却表现出相当的克制和谨慎,相互妥协解决危机。

启示:大国之间要有危机管控机制,通过谈判解决危机。

(4)趋势:多极化趋势。

处理办法:合作共赢。

【详解】(1)标志:根据材料“杜鲁门致国会的咨文”,结合所学可知美苏冷战开始的标志是杜鲁门主义的出台。

表现:结合所学,美苏冷战在经济和军事上的对峙表现是,经济上,美国马歇尔计划,苏联成立经互会;军事上,美国成立北约,苏联成立华约。

(2)特点:根据材料“对抗与缓和交替”、“在欧洲冷战,在亚洲充满了火药味”,可得出对抗与缓和交替;全面冷战与局部热战。

举例:冷战期间在亚洲爆发的“热战”有朝鲜战争等。

(3)特点:根据材料“虽然相互指责,但是都选择谅解,都明确表达和平谈判的途径解决危机的强烈共识”,可得出古巴导弹危机肯尼迪和赫鲁晓夫的态度都很强硬,剑拔弩张;行动上却表现出相当的克制和谨慎,相互妥协解决危机。

启示:古巴导弹危机通过美苏克制、对话、妥协而得到解决,启示我们大国之间要有危机管控机制,通过谈判解决危机。

(4)趋势:“多极合作时代”的提出反映了世界政治发展多极化趋势。

处理办法:根据材料并结合所学,“多极时代”要运用合作共赢原则处理大国间的关系,反对单边主义,避免零和博弈。

22.(1)美苏疯狂的军备竞赛;美苏双方意识形态的对抗;人们对二战教训的吸取;现代化战争的巨大破坏力等。

(2)影响:是造成国际社会局部动荡的主要因素;造成国际社会恐慌;但也在间接上推动了世界科技的进步;美苏双方势均力敌,在一定程度上避免了大规模战争的爆发等。

【详解】(1)原因:材料“1957年,苏联发射了第一颗人造卫星(Spoutnik),苏联人赢得了一个决定性的起点”体现的是美苏双方疯狂的军备竞赛;根据材料“如果说世界两大巨人的危险游戏既不比昔日欧洲的危险游戏更坏”可归纳出人们对二战教训的吸取及现代化战争的破坏性;结合所学知识可知,美苏双方的国家利益和意识形态分歧严重。

(2)影响:根据材料“但是它却给世界带来了另一种不同的危险。人类处在自我灭绝的危险之中”“苏联发射了第一颗人造卫星(Spoutnik),苏联人赢得了一个决定性的起点”和所学知识可知,关于美苏军备竞赛的影响可从恶化国际局势、造成国际社会恐慌、间接推动世界科技进步及在一定程度上避免大规模战争爆发的角度进行分析即可。

23.

观点:世界经济运行呈周期性变化。世界经济运行的每一次上行与下行构成一个周期,从18世纪末开始,世界经济经历了1795-1950、1850-1890、1890-1945、1945-1990、1990至今这五个运行周期。

从工业革命开始,每一次生产技术的重大突破,都会促使新业产业的普遍建立,都会引起世界经济的上行。而当其中的优势消耗殆尽,新型技术和产业的出现。新的技术和产业推动世界经济再次呈上行趋势,并发展到新的水平。如此周期而复始,呈周期性变化。工业革命中出现的蒸汽机和机器纺织业,推动了1795年开始的运行周期;第二次工业革命中出现的电气、汽车、化学等技术和产业,推动了1890年开始的运行周期;而第三次科技革命出现的计算机、生物工程等成就推动了战后新一轮的发展周期。

总之,在新技术和产业的推动下,世界经济呈现“上行一下行”的周期性变化,这是工业时代的一个特点。

【详解】根据材料信息可知,从第一次工业革命至今,世界经济运行经历了多轮上行-下行的周期性变化,每个周期都有相应的标志性技术和产业,结合所学分析可知,经济运行呈现周期性变化是受技术革新和产业升级的影响。因此,可以“世界经济运行呈周期性变化”为论题展开论述,结合“两次工业革命期间的技术革新和产业发展”、“二战后的科技革命和知识经济兴起”所学知识加以论证。具体而言,工业革命中出现的蒸汽机和机器纺织业,推动了1795年开始的运行周期;第二次工业革命中出现的电气、汽车、化学等技术和产业,推动了1890年开始的运行周期;而第三次科技革命出现的计算机、生物工程等成就推动了战后新一轮的发展周期。最后作总结,在新技术和产业的推动下,世界经济呈现“上行一下行”的周期性变化。要求观点明确,论证合理,史论结合。

答案第1页,共2页

答案第1页,共2页

2学校:___________姓名:___________班级:___________考号:___________

一、单选题

1.1948年3月,西欧16个国家48个工会的代表在伦敦召开会议,商讨各国工会协助它们的政府实施欧洲复兴的方法。这说明当时

A.欧洲正式开启经济一体化进程

B.美国对西欧的援助引起热烈反响

C.马歇尔计划符合欧洲工人利益

D.欧洲复兴实现了实质性的进展

2.有学者认为.万隆会议是20世纪50年代初期中国处理和发展与周边国家关系进程的延伸和拓展。中国对万隆会议的立场和态度,集中反映了20世纪50年代初期中国对民主中立国家的认识和对国际格局发展新变化的战略判断。这表明万隆会议

A.是特殊时期外交战略的有效探索 B.实现了中国同西方大国关系的突破

C.是我国独立自主外交实践的开始 D.打破了美国对新中国的孤立与封锁

3.如表是1913—1970年美国联邦个人所得税覆盖的人数比重,可知美国( )

1913年 1926年 1939年 1945年 1960年 1970年

少于1% 4.25% 5% 74.2% 73.1% 80%

A.社会保障制度基本实现全面覆盖 B.国家宏观调控措施取得一定成效

C.基层治理获得了坚实的物质保障 D.战后世界经济霸主地位日益巩固

4.如图所示为山东某一中学生绘制的一幅历史没曲,该漫画所讽刺的是( )

A.赫鲁晓夫改革 B.斯大林改革 C.勃列日涅夫改革 D.戈尔巴乔夫改革

5.如图是1950~1989年美国国内生产总值变化曲线图。图中③时段美国

A.处于高速发展的黄金时期 B.经济上出现滞胀现象

C.实行新自由主义经济政策 D.新经济得以快速发展

6.《时间简史》中写道:“假定其中一个孩子去山顶上生活,而另一个留在海平面,……一个会比另一个更老一些。在这个例子中,年纪的差别会非常小。但是,如果有一个孩子在以近于光速运动的航天飞船中作长途旅行,这种差别就会大得多。当他回来时,他会比留在地球上另一个年轻得多。这叫做双生子佯谬。”文中所体现的理论

A.开创了以实验为基础的近代科学 B.完成人类对自然界认识理论大综合

C.否定了经典力学的绝对时空观念 D.开创了物理学进入微观世界的研究

7.1959年,推翻了亲美独裁政权,走上社会主义道路的国家是

A.古巴 B.巴拿马 C.巴西 D.印度

8.20世纪60—70年代,发达的资本主义国家都在掀起新技术革命的浪潮,苏联却仍拘于把增加传统重工业产品作为赶超西方国家的战略目标,客观上在于

A.新兴的科学技术水平落后于西方 B.传统重工业基础实力强大

C.应对军备竞赛与国防安全的需要 D.高度集中的计划经济体制

9.1947年10月,在美国的主导下,23国达成《关税与贸易总协定》。在该协定的框架下,各缔约国通过谈判,削减关税和其他贸易壁垒,取消国际贸易中的歧视待遇。这说明关贸总协定力图( )

A.建立新的国际金融体系 B.促进国际贸易健康发展

C.根除各国利己主义政策 D.提高发展中国家话语权

10.1929年,资本主义陷入空前严重的经济危机。为转嫁危机,翌年美国提高近900种商品关税。随之,25个国家采取报复措施,1932年增加到76国以上。资本主义世界经济秩序陷入混乱。为避免新的贸易壁垒,二战后各国开始协商并建立以法律形式调整国际贸易与贸易关系的规则与程序。此即( )。

A.《布雷顿森林协议》 B.《关税与贸易总协定临时适用协定书》

C.《马斯特里赫特条约》 D.《经济展望声明》

11.下图所代表的的三个国际组织使战后世界经济走向制度化和体系化,究其根本在于

A.战后世界秩序的构建需要物质条件

B.资本主义的发展依赖于世界市场体系

C.社会生产力的进步使经济全球化潮流不可逆转

D.战后新经济的崛起需要构建新的国际经济秩序

12.下图主要反映了当时美国( )

A.第三产业崛起 B.中间阶层增加 C.福利规模扩大 D.经济滞胀明显

13.下图漫画反映了70年代西欧国家对美元的态度。下列项中,对此解读正确的是( )

A.日元是最主要的世界货币 B.西欧国家放弃了使用美元

C.布雷顿森林体系走向瓦解 D.国际经济新秩序开始建立

14.20世纪80年代,以撒切尔夫人为首相的英国政府对各大国有企业和垄断部门进行私有化改革,主要采取的形式包括整体出售,拆分售股给公司员工和上市三种。这一举措( )

A.受到凯恩斯主义影响 B.激发了市场经济活力

C.降低了国家财政收入 D.推动了第三产业兴起

15.1945年以后,西欧国家开始建设一个新秩序,使其在能确保经济增长的同时保护社会免于资本主义毁灭性的后果。就像美国哈佛大学教授约翰鲁杰讲的那样,战后的决策者运用政权对市场施加更广泛和更直接的控制。这说明二战后西欧国家

A.盛行自由放任政策 B.加强对经济的干预

C.经济取得高速发展 D.实行计划经济体制

16.1949年11月起,美国政府通过非官方形式向中国留学生提供援助,次年,美国发表《中国地区援助法》,凡符合规定的中国留学生和学者,可向美国移民局申请工作许可。相较而言,同样遭遇经济困难的印度和巴勒斯坦留学生就没那么“幸运”,他们没有得到美国政府援助,也未获得从事有偿工作的资格。由此可知( )

A.新中国的国际地位提高 B.美国政策制定中的冷战思维

C.美国试图缓和中美关系 D.中美两国间激烈的人才竞争

17.一部回忆录中这样写道∶1976年前后的荷兰,没有多少荷兰人会非常努力地工作。在富裕社会,人们不会因为变得更加富有而感到更幸福,与朋友和亲戚们在一起的时间才能带来幸福……而今欧洲国家正在禁止懒惰。我们现在都成了职业至上者。生活被重新定义为一场赛跑,从一出生就开始了。这一变化主要由于( )

A.西方福利国家政策的破产 B.西方国家经济走向了衰落

C.宏观调控更关注社会效率 D.国家经济运行机制的调整

18.20世纪50年代中期,美国在第三世界的扩张主要集中在印度支那、中东和中美洲地区,认为这些地区只要有一处瓦解,就会产生一系列连锁反应,例如印度支那的失利会影响日本和菲律宾,进而危及澳大利亚和新西兰。由此可见,此时的美国( )

A.竭力应对不结盟运动 B.仍然奉行杜鲁门主义

C.惧怕亚太经济一体化 D.已着手主导欧亚秩序

19.高频词汇往往反映时代特征,1969年美国《时代周刊》中最可能出现的高频词汇包括( )

A.和平发展 一超多强 B.反越战运动 福利国家 中间阶层

C.遏制人权 “非洲年” D.通货膨胀 缩减福利 自由主义

20.王昕伟在《苏联改革的若干思考》中指出:在经济改革没有取得一定成效的前提下,知难而退,缺乏坚定的改革决心与毅力,转而仓促进行政治体制改革,造成全民政治热情高涨,而反对派则群起攻击,最后致使社会混乱,改革逐渐失去控制。这说明该改革

A.成为苏联解体的助推器 B.实现了对苏联模式的突破

C.演变为资产阶级民主革命 D.调动了人民的革命积极性

二、材料分析题

21.美苏冷战虽已离我们远去;但其影响依然存在。阅读下列材料,回答问题。

材料一 我认为,美国的政策必须是支持自由国家的人民抵抗少数武装分子,或外来压力的征服企图。我认为我们必须援助自由人民以自己的方式来规划自己的命运。

——杜鲁门致国会的咨文

材料二 美苏冷战是在对抗与缓和的交替中进行的,在欧洲是真正意义上的冷战,而在亚洲则充满了火药味。

——《冷战风云》

材料三 从1962年10月22日到12月14日间,除其他秘密渠道外,肯尼迪和赫鲁晓夫之间来往的信件就有25封,在这些信件中,两人虽然相互指责对方的行为,但是都选择谅解,都明确表达通过和平谈判的途径解决危机的强烈共识。美苏两个超级大国都不愿意让危机升级,努力避免发生直接的军事对抗,避免导致世界大战特别是核战争的发生。

——刘金质《冷战史(1945-1991)》

材料四 我认为“多极合作时代”将是21世纪上半叶世界格局的基本特征,处理好“多极时代”的大国关系将是“多极合作时代”能够成为现实的前提条件。

——杨文昌《人民日报海外版》

(1)根据材料一指出美苏冷战开始的标志。结合所学知识指出美苏冷战在经济和军事上的对峙表现是什么。

(2)据材料二指出美苏冷战的特点。举一例说明在“亚洲则充满了火药味”。

(3)指出材料三中的危机及美、苏两国领导人处理危机的方式特点。这对对我们处理国际关系有什么启示?

(4)材料四中“多极合作时代”的提出反映了世界政治发展的什么趋势?结合所学知识指出,如何才能处理好“多极时代”的大国之间的关系?

22.阅读材料,完成下列要求。

材料 1945年,美国是获胜者,在优势中暂时罢手,在广岛和长崎投下的原子弹用惨绝人寰的决定性方式确定了美国的这种优势。1953年7月12日,苏联第一颗氢弹爆炸成功,世界恢复了平衡。1957年,苏联发射了第一颗人造卫星(Spoutnik),苏联人赢得了一个决定性的起点,因为征服太空也是调整远程导弹,使其射程达1万千米。自那以后,种种成就交替而来,平衡无法确定。双方军备竞赛越来越可怕,"冷战"因军备竞赛激起的互相忌惮而维持,世界其他民族看着这番景象,双眼圆睁,两手空空,感到极大的恐惧和无比的愤怒。这是因为,如果说世界两大巨人的危险游戏既不比昔日欧洲的危险游戏更坏,也不比它更好,但是它却给世界带来了另一种不同的危险。人类处在自我灭绝的危险之中。

——摘编自(法)费尔南·布罗代尔《文明史》

(1)根据材料并结合所学知识,概括二战以来世界处在危险之中的原因。

(2)根据材料并结合所学知识,分析美苏军备竞赛带来的影响。

三、论述题

23.阅读材料,完成下列要求。

材料:

阶段和运行状态 标志性技术和产业

1795—1825年上行 1825—1850年下行 蒸汽机、纺织业

1850—1873年上行 1873—1890年下行 钢铁、煤炭、铁路

1890—1913年上行 1913—1945年下行 电气、汽车、化学

1945—1971年上行 1971—1990年下行 计算机、汽车、生物

1990—2008年上行 2008年至今下行 信息技术、生产性服务业

(注:“上行”、“下行”用来描述经济运行状态、反映经济发展趋势。经济上行是指衡量经济增长的各项指标都在不断的增长,经济下行则相反。)

根据材料并结合所学世界历史知识,对世界经济运行表中的历史现象提出自己的观点,并予以阐述。(要求:观点具体、明确,阐述须史论结合)

试卷第1页,共3页

试卷第1页,共3页

参考答案:

1.B

【详解】马歇尔计划是二战后美国对欧洲经济援助计划,题干中信息说明,这一计划在西欧引起热烈的反响,B项正确;1948年3月欧洲经济一体化尚未正式开启,A项不符合时间要求;欧洲包括东欧,C项错误;题干材料中"商讨"等信息可知,D项"实现了实质性的进展"错误。

2.A

【详解】根据材料“中国对万隆会议的立场和态度,集中反映了20世纪50年代初期中国对民主中立国家的认识和对国际格局发展新变化的战略判断”可知,万隆会议是当时冷战环境下,随着亚非新兴民族国家的兴起,中国外交逐步探索新的发展方向,这种探索体现了新中国对当时国际格局的基本判断,A正确;万隆会议中涉及的是亚非国家,排除B;C错在“开始”,排除;新中国成立初期与苏联等国家建交打破了美国对中国的孤立与封锁,排除D。

3.B

【详解】根据所学可知,1913-1979年美国联邦个人所得税覆盖人数比重呈上升趋势,可知个人所得税上升为国家宏观调控提供了资金,促进了战后国家宏观调控措施的实施和福利国家的建立,B项正确;材料强调的是个人所得税覆盖率,属于社会保障制度的资金来源,而社会保障制度实现属于输出方面,排除A项;材料不属于基层治理的内容,排除C项;战后美国世界经济霸主地位主要是依靠布雷顿森林体系建立和巩固的,排除D项。故选B项。

4.D

【详解】根据漫画“推行多党制”“推行私有制”“推行政治思想多元化”可分析出这一改革是戈尔巴乔夫改革,D项正确;赫鲁晓夫改革重点在农业方面,排除A项;斯大林并没有进行改革,排除B项;勃列日涅夫改革重点是工业方面,尤其是军事工业,排除C项。故选D项。

5.C

【详解】根据材料可知图中③时段美国生产总值上涨较快,主要原因是当时美国政府调整政策,实行新自由主义经济政策,恢复和发展经济,C项正确;黄金时期是二战后50-70年代,排除A项;经济上出现滞胀是70年代,排除B项;新经济政策是90年代后,排除D项。故选C项。

6.C

【详解】结合所学知识可知,双生子佯谬是一个有关狭义相对论的思想实验,这一理论否定了经典力学的绝对时空观念,C正确;伽利略开创了以实验为基础的近代科学,A排除;牛顿的经典力学完成人类对自然界认识理论大综合,B排除;D是量子论的意义,排除。故选C。

7.A

【详解】根据所学知识可知,1959年,卡斯特罗领导古巴武装斗争,推翻美国扶持的傀儡政权,建立革命政府,走上社会主义道路,所以A正确,BCD错误。

8.C

【详解】根据材料时间可知,当时正处于冷战时期,苏联为了应对当时资本主义阵营挑起的军备竞赛和国防安全,因此苏联依然重视重工业,C项正确;A项是结果而非原因,排除A项;传统工业基础强大不是其不注重高新科技的原因,排除B项;计划经济体制下,具备发展高新科技的条件,排除D项。故选C项。

9.B

【详解】据材料“在该协定的框架下,各缔约国通过谈判,削减关税和其他贸易壁垒,取消国际贸易中的歧视待遇”可知,《关税与贸易总协定》倡导自由贸易,以促进国际贸易健康发展,B项正确;关税与贸易总协定属于贸易体系,而非金融体系,排除A项;C项夸大了关税贸易体系的作用,排除C项;材料未涉及对发展中国家的措施,排除D项。故选B项。

10.B

【详解】1947年10月签署的《关税与贸易总协定临时适用协定书》,旨在降低关税,减少贸易壁垒,实现国际贸易自由化,故选择B项,《布雷顿森林协议》确立了以美元为中心的固定汇率制度,是构建国际货币体系中的重要一环,排除A项;1993年11月生效的《马斯特里赫特条约》标志着欧盟正式诞生,排除C项;《经济展望声明》是亚太经济合作组织在1993年发表的,排除D项。

11.D

【详解】根据材料及所学知识可知,材料中的三个国际组织分别是国际货币基金组织、世界银行和关贸总协定,它们的建立适应了战后新经济的崛起,使战后世界经济走向制度化和体系化,新的国际经济秩序逐渐建立,D项正确;三个国际组织使战后世界经济走向制度化和体系化,没有涉及物质条件,排除A项;材料体现了新的国际经济秩序建立,“资本主义的发展依赖于世界市场体系”不符合材料主旨,排除B项;材料没有涉及经济全球化,排除C项。故选D项。

12.D

【详解】依据图示可以看出美国在20世纪70年代失业率高居不下,消费者价格指数上涨明显,结合所学可知是“滞涨”现象,D项正确;第三产业是第三次科技革命的推动,与材料不符,排除A项;第三次科技革命的推动,促使阶级结构的变化,与材料不符,排除B项;福利国家的发展,是为了缓和矛盾,稳定秩序,与材料不符,排除C项。故选D项。

13.C

【详解】根据所学可知,布雷顿森林体系确立了以美元为中心的国际货币体系,各国货币与美元挂钩,美元实际上等同于黄金。结合材料“用美元结算我心脏受不了”等信息,可知美元的地位受到冲击,布雷顿体系走向瓦解,C项正确;材料无法体现日元的货币地位,排除A项;“放弃”使用美元不符合史实,排除B项;材料无法体现国际经济新秩序的“开始”确立,排除D项。故选C项。

14.B

【详解】依据所学知识可知,撒切尔夫人为了医治经济的“滞胀”,一反传统的凯恩斯主义,掀起了私有化浪潮,对各大国有企业和垄断部门进行私有化,其目的是激发了市场经济活力,B项正确;这些措施一反传统的凯恩斯主义,减少政府对经济的干预,排除A项;这些措施减少了国家财政支出,排除C项;这些措施不能推动第三产业兴起,排除D项。故选B项。

15.B

【详解】本题考查二战后西欧经济模式。根据材料信息可知,二战后西欧国家强化了政权对市场的控制,这反映出政府加强了对经济的干预,B项正确;19世纪中期至20世纪30年代,自由放任政策较为盛行,排除A项;材料没有说明二战西欧国家经济的发展速度,且二战后西欧国家的经济并不一直都是高速发展,排除C项;资本主义国家只是借鉴了计划经济的手段,并未实行计划经济,排除D项。故选B项。

16.B

【详解】根据材料可知,1949年,美国对中国留学生进行援助和允许留学生向美国移民局申请工作,其真实目的是控制留学美国的中国学生,说明美国政策制定中的冷战思维,B项正确;美国对中国留学生政策具有冷战思维,不是因为中国国际地位提高,排除A项;美国此项政策不利于缓和中美关系,排除C项;材料没有涉及中美之间人才竞争,排除D项。故选B项。

【点睛】

17.D

【详解】分析材料可知,这一变化主要是由于20世纪70年代西方经济出现“滞涨”,凯恩斯主义失灵,随后各国再次调整经济运行机制,适当减少政府对经济的干预,减少政府公共开支,缩小社会福利规模,D项正确;西方福利国家政策的破产说法绝对,只是缩小社会福利规模,排除A项;西方国家经济走向了衰落不符合史实,排除B项;80年代后,西方国家适当减少政府对经济的干预,改革社会保障制度,在提高社会效率和维护社会公平之间寻求新的平衡,C项说法片面,排除C项。故选D项。

18.B

【详解】根据材料信息并结合所学知识可知,20世纪50年代中期,美国在第三世界的扩张主要集中在印度支那、中东和中美洲地区,是美国推行冷战的表现,B项正确;不结盟运动兴起的时间是1961年,排除A项;惧怕亚太经济一体化与材料主旨不符,排除C项;材料未涉及着手主导欧亚秩序,排除D项。故选B项。

19.B

【详解】结合材料所给时间1969年可知,这一时期世界处于两级格局之下,美国正在进行越南战争,因此,国内出现反越战运动,二战后,西方国家建立福利国家制度,因此,B项正确;一超多强出现在两级格局解体之后,排除A项;“非洲年”指的是1960年非洲有17年国家宣告独立,是非洲人民同殖民主义者长期斗争取得伟大胜利的一年,排除C项;20世纪七十年代西方国家开始 缩减福利,排除D项。故选B项。

20.A

【详解】根据材料信息“经济改革没有取得一定成效……转而仓促进行政治体制改革……最后致使社会混乱,改革逐渐失去控制”可知,学者评价的是戈尔巴乔夫改革,其最终导致苏联解体,故选A项;材料内容强调戈尔巴乔夫改革最终导致苏联解体,B项表述不符合题意,排除;资产阶级民主革命旨在推翻封建专制统治,C项不符合史实,排除;材料内容强调戈尔巴乔夫改革最终导致苏联解体,没有涉及调动人民的革命积极性,排除D项。

21.(1)标志:杜鲁门主义的出台。

表现:经济上,美国马歇尔计划,苏联成立经互会;军事上,美国成立北约,苏联成立华约。

(2)特点:对抗、缓和;全面冷战与局部热战。

举例:朝鲜战争。

(3)特点:古巴导弹危机肯尼迪和赫鲁晓夫的态度都很强硬,剑拔弩张;行动上却表现出相当的克制和谨慎,相互妥协解决危机。

启示:大国之间要有危机管控机制,通过谈判解决危机。

(4)趋势:多极化趋势。

处理办法:合作共赢。

【详解】(1)标志:根据材料“杜鲁门致国会的咨文”,结合所学可知美苏冷战开始的标志是杜鲁门主义的出台。

表现:结合所学,美苏冷战在经济和军事上的对峙表现是,经济上,美国马歇尔计划,苏联成立经互会;军事上,美国成立北约,苏联成立华约。

(2)特点:根据材料“对抗与缓和交替”、“在欧洲冷战,在亚洲充满了火药味”,可得出对抗与缓和交替;全面冷战与局部热战。

举例:冷战期间在亚洲爆发的“热战”有朝鲜战争等。

(3)特点:根据材料“虽然相互指责,但是都选择谅解,都明确表达和平谈判的途径解决危机的强烈共识”,可得出古巴导弹危机肯尼迪和赫鲁晓夫的态度都很强硬,剑拔弩张;行动上却表现出相当的克制和谨慎,相互妥协解决危机。

启示:古巴导弹危机通过美苏克制、对话、妥协而得到解决,启示我们大国之间要有危机管控机制,通过谈判解决危机。

(4)趋势:“多极合作时代”的提出反映了世界政治发展多极化趋势。

处理办法:根据材料并结合所学,“多极时代”要运用合作共赢原则处理大国间的关系,反对单边主义,避免零和博弈。

22.(1)美苏疯狂的军备竞赛;美苏双方意识形态的对抗;人们对二战教训的吸取;现代化战争的巨大破坏力等。

(2)影响:是造成国际社会局部动荡的主要因素;造成国际社会恐慌;但也在间接上推动了世界科技的进步;美苏双方势均力敌,在一定程度上避免了大规模战争的爆发等。

【详解】(1)原因:材料“1957年,苏联发射了第一颗人造卫星(Spoutnik),苏联人赢得了一个决定性的起点”体现的是美苏双方疯狂的军备竞赛;根据材料“如果说世界两大巨人的危险游戏既不比昔日欧洲的危险游戏更坏”可归纳出人们对二战教训的吸取及现代化战争的破坏性;结合所学知识可知,美苏双方的国家利益和意识形态分歧严重。

(2)影响:根据材料“但是它却给世界带来了另一种不同的危险。人类处在自我灭绝的危险之中”“苏联发射了第一颗人造卫星(Spoutnik),苏联人赢得了一个决定性的起点”和所学知识可知,关于美苏军备竞赛的影响可从恶化国际局势、造成国际社会恐慌、间接推动世界科技进步及在一定程度上避免大规模战争爆发的角度进行分析即可。

23.

观点:世界经济运行呈周期性变化。世界经济运行的每一次上行与下行构成一个周期,从18世纪末开始,世界经济经历了1795-1950、1850-1890、1890-1945、1945-1990、1990至今这五个运行周期。

从工业革命开始,每一次生产技术的重大突破,都会促使新业产业的普遍建立,都会引起世界经济的上行。而当其中的优势消耗殆尽,新型技术和产业的出现。新的技术和产业推动世界经济再次呈上行趋势,并发展到新的水平。如此周期而复始,呈周期性变化。工业革命中出现的蒸汽机和机器纺织业,推动了1795年开始的运行周期;第二次工业革命中出现的电气、汽车、化学等技术和产业,推动了1890年开始的运行周期;而第三次科技革命出现的计算机、生物工程等成就推动了战后新一轮的发展周期。

总之,在新技术和产业的推动下,世界经济呈现“上行一下行”的周期性变化,这是工业时代的一个特点。

【详解】根据材料信息可知,从第一次工业革命至今,世界经济运行经历了多轮上行-下行的周期性变化,每个周期都有相应的标志性技术和产业,结合所学分析可知,经济运行呈现周期性变化是受技术革新和产业升级的影响。因此,可以“世界经济运行呈周期性变化”为论题展开论述,结合“两次工业革命期间的技术革新和产业发展”、“二战后的科技革命和知识经济兴起”所学知识加以论证。具体而言,工业革命中出现的蒸汽机和机器纺织业,推动了1795年开始的运行周期;第二次工业革命中出现的电气、汽车、化学等技术和产业,推动了1890年开始的运行周期;而第三次科技革命出现的计算机、生物工程等成就推动了战后新一轮的发展周期。最后作总结,在新技术和产业的推动下,世界经济呈现“上行一下行”的周期性变化。要求观点明确,论证合理,史论结合。

答案第1页,共2页

答案第1页,共2页

同课章节目录

- 第一单元 古代文明的产生与发展

- 第1课 文明的产生与早期发展

- 第2课 古代世界的帝国与文明的交流

- 第二单元 中古时期的世界

- 第3课 中古时期的欧洲

- 第4课 中古时期的亚洲

- 第5课 古代非洲与美洲

- 第三单元 走向整体的世界

- 第6课 全球航路的开辟

- 第7课 全球联系的初步建立与世界格局的演变

- 第四单元 资本主义制度的确立

- 第8课 欧洲的思想解放运动

- 第9课 资产阶级革命与资本主义制度的确立

- 第五单元 工业革命与马克思主义的诞生

- 第10课 影响世界的工业革命

- 第11课 马克思主义的诞生与传播

- 第六单元 世界殖民体系与亚非拉民族独立运动

- 第12课 资本主义世界殖民体系的形成

- 第13课 亚非拉民族独立运动

- 第七单元 世界大战、十月革命与国际秩序的演变

- 第14课 第一次世界大战与战后国际秩序

- 第15课 十月革命的胜利与苏联的社会主义实践

- 第16课 亚非拉民族民主运动的高涨

- 第17课 第二次世界大战与战后国际秩序的形成

- 第八单元 20 世纪下半叶世界的新变化

- 第18课 冷战与国际格局的演变

- 第19课 资本主义国家的新变化

- 第20课 社会主义国家的发展与变化

- 第21课 世界殖民体系的瓦解与新兴国家的发展

- 第九单元 当代世界发展的特点与主要趋势

- 第22课 世界多极化与经济全球化

- 第23课 和平发展合作共赢的时代潮流

- 活动课——放眼世界,推动构建人类命运共同体