多民族政权的并立课件

图片预览

文档简介

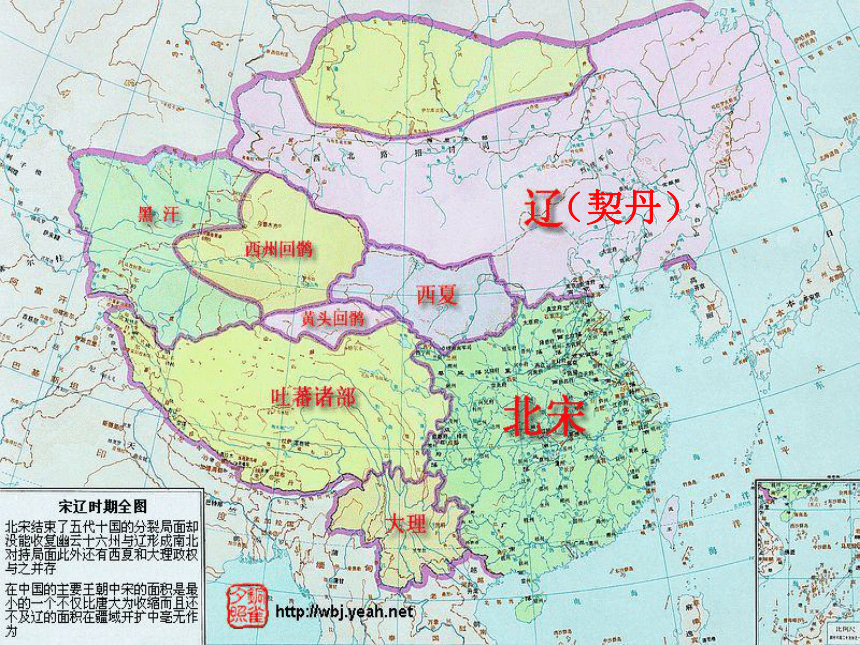

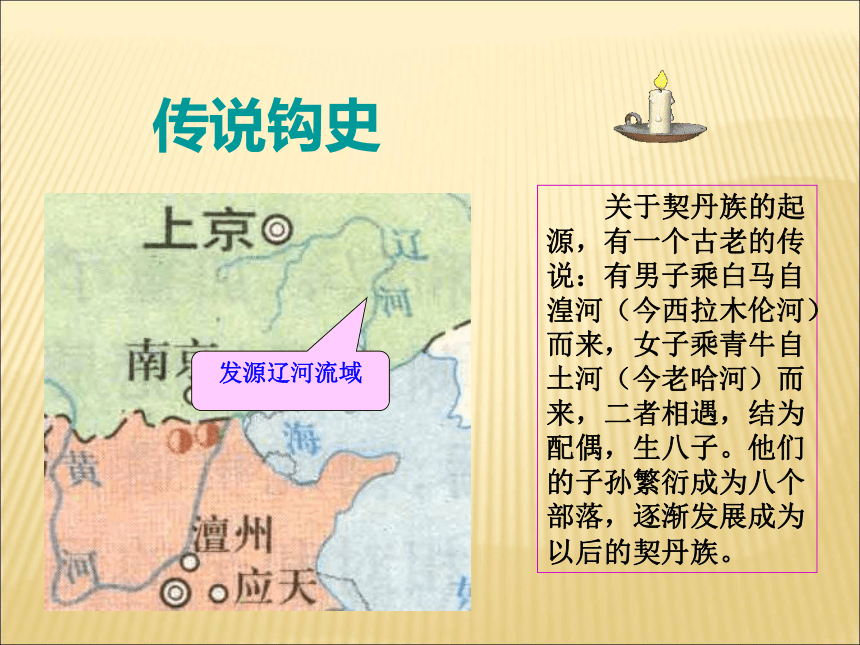

课件42张PPT。多民族政权的并立 两宋时期,契丹、党项、女真、蒙古等民族先后在中国境内崛起,并建立起辽、西夏、金、蒙古等强大的少数民族政权,在暴力冲撞与和平交往的沧桑变迁中,农耕文化与游牧文化逐渐融合。(契丹)契丹族是中国历史上一个有深远影响的少数民族。“契丹”本意为镔铁,表示坚固。由于契丹的名声远扬,国外有些民族至今仍然把中国称做“契丹”。发源辽河流域传说钩史 关于契丹族的起源,有一个古老的传说:有男子乘白马自湟河(今西拉木伦河)而来,女子乘青牛自土河(今老哈河)而来,二者相遇,结为配偶,生八子。他们的子孙繁衍成为八个部落,逐渐发展成为以后的契丹族。 风俗叙史 契丹族杰出的政治家;统一了契丹各部,提倡农业;制定各项典章制度,接受中原封建文化;他在位期间,契丹创制文字。公元916年建立了契丹国,947年改国号为大辽。大辽王朝最强盛时期,曾经雄霸中国半壁江山,疆域北到外兴安岭、贝加尔湖一线,东临库页岛,西跨阿尔泰山,南抵河北和山西北部,可谓气壮山河。 耶律阿保机以国制治契丹,以汉制待汉人。

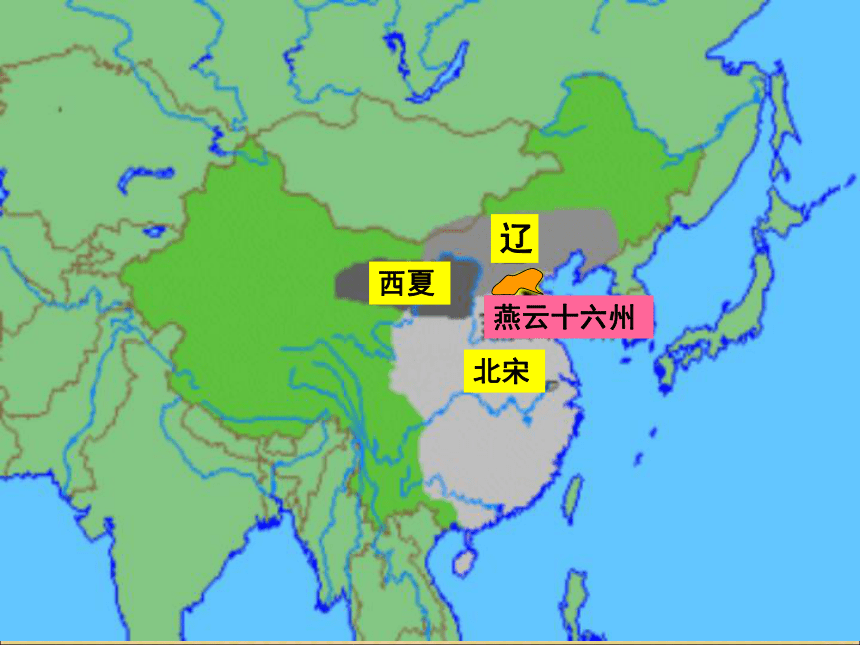

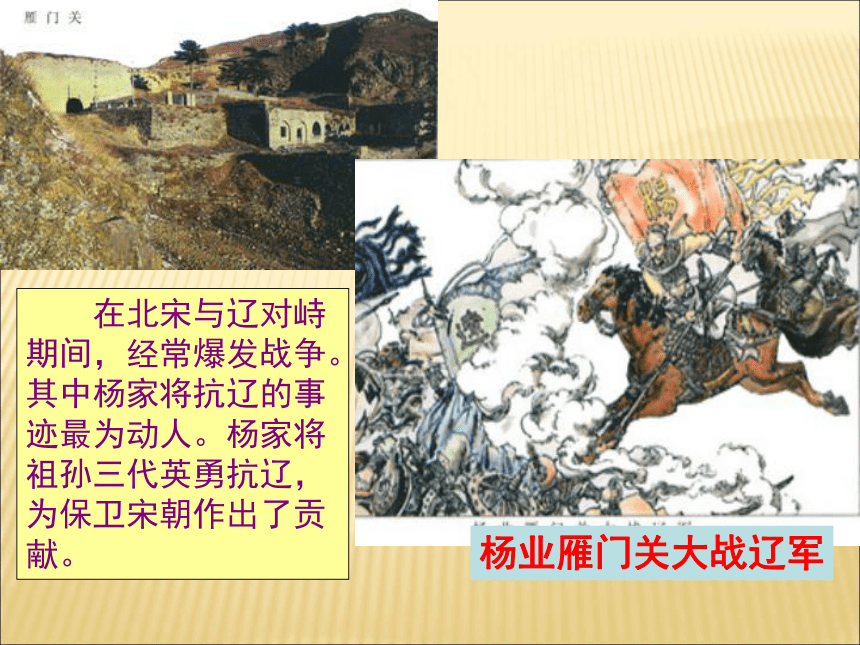

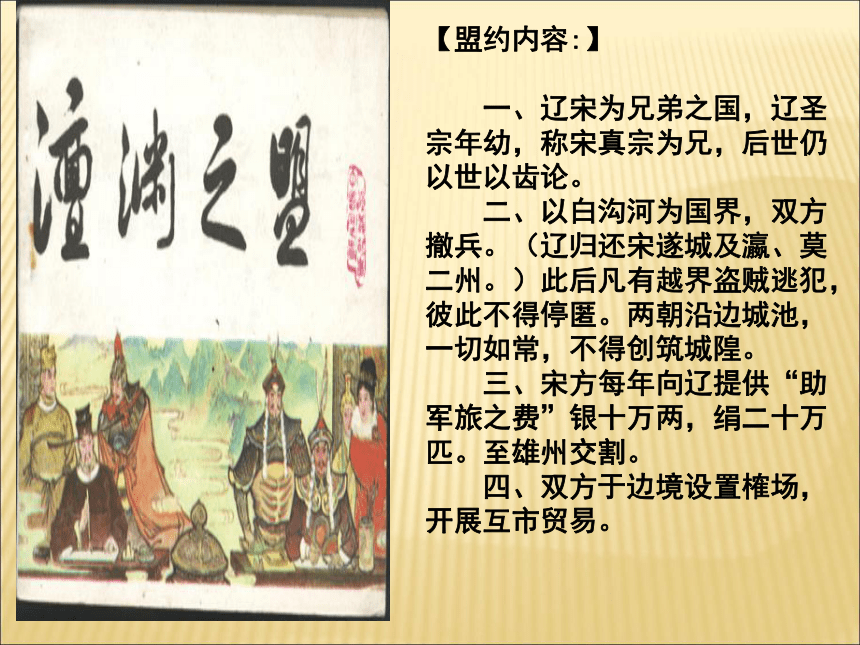

——《辽史》由于辽的统治区内存在着地区间、民族间的政治经济发展的不平衡,辽一时尚不能适应被征服地区,特别是汉族地区的先进的封建文明,于是因地制宜、因俗而治,实行“蕃汉分治”的双轨政治制度分别管理。其实质是一种以民族分治为特点的阶级统治手段,目的是对所辖地区进行有效管理。这种承认汉法、双轨管理的做法,实际上是对先进的封建文明的肯定与保护,并促进了契丹社会向封建制度过渡,有利于民族融合。字面直译为:用契丹国的制度管理契丹族人,用汉族人的制度(主要是唐以来的制度)对待汉族人。辽西夏北宋燕云十六州 在北宋与辽对峙期间,经常爆发战争。其中杨家将抗辽的事迹最为动人。杨家将祖孙三代英勇抗辽,为保卫宋朝作出了贡献。 杨业雁门关大战辽军【盟约内容:】 ? ? 一、辽宋为兄弟之国,辽圣宗年幼,称宋真宗为兄,后世仍以世以齿论。 二、以白沟河为国界,双方撤兵。(辽归还宋遂城及瀛、莫二州。)此后凡有越界盗贼逃犯,彼此不得停匿。两朝沿边城池,一切如常,不得创筑城隍。 三、宋方每年向辽提供“助军旅之费”银十万两,绢二十万匹。至雄州交割。 四、双方于边境设置榷场,开展互市贸易。 当时形势对宋朝有利,宋真宗为什么还要签订“澶渊之盟”?1、宋真宗并无抗战的决心,大军压境时有人提出迁都,其实是迎合了宋真宗的意愿的。亲临前线也是寇准等人的力谏,跨过黄河更是身不由己,他考虑自己安危甚于国家利益,因此宁可以金帛换取和平。2、此前,宋曾两次攻辽均告失败,宋真宗没有战胜辽军的信心,害怕继续交战可能失败。3、宋军战斗力不强。(实行“重文轻武”的国策)2、使宋、辽、夏之间结束了战争状态,形成了长期并立的局势,保持了百余年的和平友好关系,促进了北方经济、文化的交流与发展。如何评价澶渊之盟?1、每年的岁币是套在人民身上沉重的经济枷锁。——王安石《澶州诗》 欢盟从此至今日,垂相莱公功第一。 ——王安石《河北民》家家养子学耕织,输与官家事夷狄。【盟约内容:】 ? ? 一、辽宋为兄弟之国,辽圣宗年幼,称宋真宗为兄,后世仍以世以齿论。 二、以白沟河为国界,双方撤兵。(辽归还宋遂城及瀛、莫二州。)此后凡有越界盗贼逃犯,彼此不得停匿。两朝沿边城池,一切如常,不得创筑城隍。 三、宋方每年向辽提供“助军旅之费”银十万两,绢二十万匹。至雄州交割。 四、双方于边境设置榷场,开展互市贸易。文物证史 坐落在银川市西郊、贺兰山东麓的西夏陵,距银川城区42公里,是历代西夏帝王的陵墓。西夏陵区东西约4公里,南北约10公里。在40多平方公里的范围内,陵区随地势错落布列着九座帝王陵墓和140多座官僚勋戚的陪葬墓。西夏陵每座帝陵都各自成为一个独立的完整建筑群,各个陵园方向都朝南偏东。规模与北京明十三陵相当。 公元1038年,党项首领元昊在今天的银川登基称帝,从此西夏开始了它将近两百年的历史。元昊统治时期,西夏的势力有很大的发展,其辖境“东据黄河,西至玉门,南临萧关(宁夏同心县南),北抵大漠,境土方二万余里”,包括今宁夏、甘肃大部和陕西北部、内蒙一部分。 元昊西夏文字西夏武士复原图 与朝廷和好年深,蕃汉人户休养生息,人人安居,不乐战斗。

——苏辙《栾城集》 宋与辽、西夏议和后,边境榷场贸易迅速发展,北宋的稻米、茶叶、丝织品、瓷器、漆器。辽的马、牛、羊、骆驼,西夏的毡毯、药材等,都在这里交易。 题临安邸

林升

山外青山楼外楼,

西湖歌舞几时休。

暖风熏得游人醉,

直把杭州作汴州。BACK各抒己见:为什么说“绍兴和议最为屈辱?练习与测评

1.汉族文化比少数民族文化先进,学习汉制,加强民族间的互相往来,可以促进民族融合,推动少数民族地区政治、经济、文化的发展,从而巩固统治。

战争:北宋与辽的战争、金与辽的战争、金与北宋的战争:靖康之变、金与南宋的战争:郾城会战和二次北伐、蒙古与西夏金的战争、蒙古与南宋的战争。文明交融的两种形式。2.和平:宋辽澶渊之盟 、宋夏议和、西夏与辽议和、宋金绍兴和议、榷场。探索与争鸣(2)思想原因:传统思想观念的影响力,如董仲舒的大一统思想,对维护国家统一在意识形态上产生了积极作用。加之各个时期的民族融合,增强了民族凝聚力,加深了对传统历史文化的认同感,从而为统一奠定了思想上的基础。(1)政治原因:自秦朝开始建立和不断完善的中央集权制度,对多民族国家的统一产生了巨大影响。不少杰出的帝王,如秦始皇、汉武帝、唐太宗、康熙帝等为维护国家统一,作出了不可磨灭的贡献。南方农业发展的条件一、经济条件:中原人南迁,带去先进的技术,增加了劳动人手。二、自然因素:宋代气温适宜、水量充沛,自然环境保持较好。

三、政治因素:南方相对安定。泉州港出土的宋代海船 图中是一艘出土于福建泉州的南宋海船,有13个密封的船舱。想想看这种船有什么优点?

“海船出土时,舱内遗物非常丰富,有香料、药材、竹木器等。”探索与发现宋代海外贸易图“国家根本 仰给东南” ——《宋史》材料一:2007年12月22日,举世瞩目的世纪大考古——南宋古船“南海Ⅰ号”在广东阳江海域成功打捞出水。“南海Ⅰ号”在前期考古出水的文物,大多是中国与外国间的贸易货品,其中以瓷器为主,还有金饰、漆器、金属制品等。800年前,瓷器在欧洲被奉为贵族用品,一件中国瓷器运到欧洲往往可以卖到两三百倍的价钱。据估计,倘若“南海Ⅰ号”当时出海贸易成功,所获利润可养活八万人。专家认为,对“南海Ⅰ号”进行发掘和研究,可以复原和填补与古代中国“海上丝绸之路”密切相关的一段历史空白。 ——2007年12月22日《南方日报》

材料二:19世纪德国学者在《中国亲程旅行记》中,描写了中国经西域到希腊、罗马的交通路线,首次使用了“丝绸之路”,并在一张地图中提到了“海上丝绸之路”。其后法国汉学家沙畹在《西突厥史料》中具体提到:“丝路有陆、海二道,北道出康居,南道为通印度诸港之海道”。由此有“海上丝绸之路”之称谓。 自唐玄宗开元二年(714年)设市舶使后,市舶使(一般由岭南帅臣兼任)几乎包揽了全部的南海贸易,注重经济效益,为地方和中央开辟了可观的财政来源。另外地方豪族和地方官乃至平民也直接经营海外贸易,促使社会生活发生变化。??????????

——CCTV《丝绸之路探秘》——CCTV《丝绸之路探秘》

材料三:宋朝一系列对外贸易政策力图达到这样的目的:一是保证市舶司掌握的舶货源源不断地向京师输送;二是尽可能扩大市舶司直接掌握的海外进口商品的数量和价值。 宋朝与东南沿海国家绝大多数时间保持着友好关系,广州成为海外贸易第一大港。南宋末海盗活动特别猖獗时则另当别论。? ——吴于廑《从分散到整体的世界史》⑴你认为同陆上丝绸之路相比,海上丝绸之路有哪些相对突出的特点?(4分)?

⑵分析“南海一号”沉没前所处时代海上丝绸之路兴盛的原因。(4分)

⑶有学者认为,在世界航海史上,欧洲新航路开辟的影响大于中国的丝绸之路;也有学者持相反的观点,认为中国丝绸之路比欧洲新航路开辟的影响更大。你同意哪一种观点,请结合史实说明理由。(4分)? ⑴特点:①贸易运输量较大,海外贸易的利润更大;②便于运载瓷器、金属等硬质货物;③贸易范围广;④组织管理性较强,进出口贸易一般通过政府所设置市舶司等机构管理;⑤对技术要求高,涉及造船、指南针等当时的先进技术;⑥风险较高,一旦沉船,会导致整体损失,前功尽弃,如“南海一号”的事故;还可能遇到海盗入侵等风险。(任答其中4点得4分)

⑵原因:①北方时有战乱,南宋政治统治相对稳定;②经济重心南移,社会经济的持续发展;③手工业水平的大幅度提高;造船技术和指南针等科技用于航海;④政府的支持,提倡海外贸易,设置市舶司等机构;⑤西夏兴起,传统的陆上丝绸之路受堵;⑥与周边国家有相对稳固的睦邻友好关系,等等。(任答其中4点得4分)⑶(注:无论选择哪一种观点,言之成理即可得分;只能选择其中一种观点作答,否则不能得分;只选择观点而不说明理由,也不能得分。)

赞同新航路开辟:①新航路开辟使得新兴资产阶级力量相对强大起来,打击了欧洲的封建专制主义,促进了资本主义的发展,是西方从封建社会向资本主义社会转型的推动因素之一;②使得欧洲殖民者把较为先进的生产方式和其他知识传播到世界各地;③发现了新大陆,沟通了世界联系,世界市场开始形成,标志全球化的起步。(任答其中2点得4分)

赞同丝绸之路:①丝绸之路扩大了中华文明圈,把中国的儒家等思想带到亚洲诸多国家;②丝绸之路传播了其他国家的文明,如佛教和佛教艺术;③丝绸之路把中国四大发明传到西方,对西方资产阶级文化的传播资产阶级革命的胜利起了推动作用;④丝绸之路是古代人民和平友好往来的历史见证,它对古代文明的进步和近代文明的形成有着深远的影响(任答其中2点得4分)

——《辽史》由于辽的统治区内存在着地区间、民族间的政治经济发展的不平衡,辽一时尚不能适应被征服地区,特别是汉族地区的先进的封建文明,于是因地制宜、因俗而治,实行“蕃汉分治”的双轨政治制度分别管理。其实质是一种以民族分治为特点的阶级统治手段,目的是对所辖地区进行有效管理。这种承认汉法、双轨管理的做法,实际上是对先进的封建文明的肯定与保护,并促进了契丹社会向封建制度过渡,有利于民族融合。字面直译为:用契丹国的制度管理契丹族人,用汉族人的制度(主要是唐以来的制度)对待汉族人。辽西夏北宋燕云十六州 在北宋与辽对峙期间,经常爆发战争。其中杨家将抗辽的事迹最为动人。杨家将祖孙三代英勇抗辽,为保卫宋朝作出了贡献。 杨业雁门关大战辽军【盟约内容:】 ? ? 一、辽宋为兄弟之国,辽圣宗年幼,称宋真宗为兄,后世仍以世以齿论。 二、以白沟河为国界,双方撤兵。(辽归还宋遂城及瀛、莫二州。)此后凡有越界盗贼逃犯,彼此不得停匿。两朝沿边城池,一切如常,不得创筑城隍。 三、宋方每年向辽提供“助军旅之费”银十万两,绢二十万匹。至雄州交割。 四、双方于边境设置榷场,开展互市贸易。 当时形势对宋朝有利,宋真宗为什么还要签订“澶渊之盟”?1、宋真宗并无抗战的决心,大军压境时有人提出迁都,其实是迎合了宋真宗的意愿的。亲临前线也是寇准等人的力谏,跨过黄河更是身不由己,他考虑自己安危甚于国家利益,因此宁可以金帛换取和平。2、此前,宋曾两次攻辽均告失败,宋真宗没有战胜辽军的信心,害怕继续交战可能失败。3、宋军战斗力不强。(实行“重文轻武”的国策)2、使宋、辽、夏之间结束了战争状态,形成了长期并立的局势,保持了百余年的和平友好关系,促进了北方经济、文化的交流与发展。如何评价澶渊之盟?1、每年的岁币是套在人民身上沉重的经济枷锁。——王安石《澶州诗》 欢盟从此至今日,垂相莱公功第一。 ——王安石《河北民》家家养子学耕织,输与官家事夷狄。【盟约内容:】 ? ? 一、辽宋为兄弟之国,辽圣宗年幼,称宋真宗为兄,后世仍以世以齿论。 二、以白沟河为国界,双方撤兵。(辽归还宋遂城及瀛、莫二州。)此后凡有越界盗贼逃犯,彼此不得停匿。两朝沿边城池,一切如常,不得创筑城隍。 三、宋方每年向辽提供“助军旅之费”银十万两,绢二十万匹。至雄州交割。 四、双方于边境设置榷场,开展互市贸易。文物证史 坐落在银川市西郊、贺兰山东麓的西夏陵,距银川城区42公里,是历代西夏帝王的陵墓。西夏陵区东西约4公里,南北约10公里。在40多平方公里的范围内,陵区随地势错落布列着九座帝王陵墓和140多座官僚勋戚的陪葬墓。西夏陵每座帝陵都各自成为一个独立的完整建筑群,各个陵园方向都朝南偏东。规模与北京明十三陵相当。 公元1038年,党项首领元昊在今天的银川登基称帝,从此西夏开始了它将近两百年的历史。元昊统治时期,西夏的势力有很大的发展,其辖境“东据黄河,西至玉门,南临萧关(宁夏同心县南),北抵大漠,境土方二万余里”,包括今宁夏、甘肃大部和陕西北部、内蒙一部分。 元昊西夏文字西夏武士复原图 与朝廷和好年深,蕃汉人户休养生息,人人安居,不乐战斗。

——苏辙《栾城集》 宋与辽、西夏议和后,边境榷场贸易迅速发展,北宋的稻米、茶叶、丝织品、瓷器、漆器。辽的马、牛、羊、骆驼,西夏的毡毯、药材等,都在这里交易。 题临安邸

林升

山外青山楼外楼,

西湖歌舞几时休。

暖风熏得游人醉,

直把杭州作汴州。BACK各抒己见:为什么说“绍兴和议最为屈辱?练习与测评

1.汉族文化比少数民族文化先进,学习汉制,加强民族间的互相往来,可以促进民族融合,推动少数民族地区政治、经济、文化的发展,从而巩固统治。

战争:北宋与辽的战争、金与辽的战争、金与北宋的战争:靖康之变、金与南宋的战争:郾城会战和二次北伐、蒙古与西夏金的战争、蒙古与南宋的战争。文明交融的两种形式。2.和平:宋辽澶渊之盟 、宋夏议和、西夏与辽议和、宋金绍兴和议、榷场。探索与争鸣(2)思想原因:传统思想观念的影响力,如董仲舒的大一统思想,对维护国家统一在意识形态上产生了积极作用。加之各个时期的民族融合,增强了民族凝聚力,加深了对传统历史文化的认同感,从而为统一奠定了思想上的基础。(1)政治原因:自秦朝开始建立和不断完善的中央集权制度,对多民族国家的统一产生了巨大影响。不少杰出的帝王,如秦始皇、汉武帝、唐太宗、康熙帝等为维护国家统一,作出了不可磨灭的贡献。南方农业发展的条件一、经济条件:中原人南迁,带去先进的技术,增加了劳动人手。二、自然因素:宋代气温适宜、水量充沛,自然环境保持较好。

三、政治因素:南方相对安定。泉州港出土的宋代海船 图中是一艘出土于福建泉州的南宋海船,有13个密封的船舱。想想看这种船有什么优点?

“海船出土时,舱内遗物非常丰富,有香料、药材、竹木器等。”探索与发现宋代海外贸易图“国家根本 仰给东南” ——《宋史》材料一:2007年12月22日,举世瞩目的世纪大考古——南宋古船“南海Ⅰ号”在广东阳江海域成功打捞出水。“南海Ⅰ号”在前期考古出水的文物,大多是中国与外国间的贸易货品,其中以瓷器为主,还有金饰、漆器、金属制品等。800年前,瓷器在欧洲被奉为贵族用品,一件中国瓷器运到欧洲往往可以卖到两三百倍的价钱。据估计,倘若“南海Ⅰ号”当时出海贸易成功,所获利润可养活八万人。专家认为,对“南海Ⅰ号”进行发掘和研究,可以复原和填补与古代中国“海上丝绸之路”密切相关的一段历史空白。 ——2007年12月22日《南方日报》

材料二:19世纪德国学者在《中国亲程旅行记》中,描写了中国经西域到希腊、罗马的交通路线,首次使用了“丝绸之路”,并在一张地图中提到了“海上丝绸之路”。其后法国汉学家沙畹在《西突厥史料》中具体提到:“丝路有陆、海二道,北道出康居,南道为通印度诸港之海道”。由此有“海上丝绸之路”之称谓。 自唐玄宗开元二年(714年)设市舶使后,市舶使(一般由岭南帅臣兼任)几乎包揽了全部的南海贸易,注重经济效益,为地方和中央开辟了可观的财政来源。另外地方豪族和地方官乃至平民也直接经营海外贸易,促使社会生活发生变化。??????????

——CCTV《丝绸之路探秘》——CCTV《丝绸之路探秘》

材料三:宋朝一系列对外贸易政策力图达到这样的目的:一是保证市舶司掌握的舶货源源不断地向京师输送;二是尽可能扩大市舶司直接掌握的海外进口商品的数量和价值。 宋朝与东南沿海国家绝大多数时间保持着友好关系,广州成为海外贸易第一大港。南宋末海盗活动特别猖獗时则另当别论。? ——吴于廑《从分散到整体的世界史》⑴你认为同陆上丝绸之路相比,海上丝绸之路有哪些相对突出的特点?(4分)?

⑵分析“南海一号”沉没前所处时代海上丝绸之路兴盛的原因。(4分)

⑶有学者认为,在世界航海史上,欧洲新航路开辟的影响大于中国的丝绸之路;也有学者持相反的观点,认为中国丝绸之路比欧洲新航路开辟的影响更大。你同意哪一种观点,请结合史实说明理由。(4分)? ⑴特点:①贸易运输量较大,海外贸易的利润更大;②便于运载瓷器、金属等硬质货物;③贸易范围广;④组织管理性较强,进出口贸易一般通过政府所设置市舶司等机构管理;⑤对技术要求高,涉及造船、指南针等当时的先进技术;⑥风险较高,一旦沉船,会导致整体损失,前功尽弃,如“南海一号”的事故;还可能遇到海盗入侵等风险。(任答其中4点得4分)

⑵原因:①北方时有战乱,南宋政治统治相对稳定;②经济重心南移,社会经济的持续发展;③手工业水平的大幅度提高;造船技术和指南针等科技用于航海;④政府的支持,提倡海外贸易,设置市舶司等机构;⑤西夏兴起,传统的陆上丝绸之路受堵;⑥与周边国家有相对稳固的睦邻友好关系,等等。(任答其中4点得4分)⑶(注:无论选择哪一种观点,言之成理即可得分;只能选择其中一种观点作答,否则不能得分;只选择观点而不说明理由,也不能得分。)

赞同新航路开辟:①新航路开辟使得新兴资产阶级力量相对强大起来,打击了欧洲的封建专制主义,促进了资本主义的发展,是西方从封建社会向资本主义社会转型的推动因素之一;②使得欧洲殖民者把较为先进的生产方式和其他知识传播到世界各地;③发现了新大陆,沟通了世界联系,世界市场开始形成,标志全球化的起步。(任答其中2点得4分)

赞同丝绸之路:①丝绸之路扩大了中华文明圈,把中国的儒家等思想带到亚洲诸多国家;②丝绸之路传播了其他国家的文明,如佛教和佛教艺术;③丝绸之路把中国四大发明传到西方,对西方资产阶级文化的传播资产阶级革命的胜利起了推动作用;④丝绸之路是古代人民和平友好往来的历史见证,它对古代文明的进步和近代文明的形成有着深远的影响(任答其中2点得4分)