宋朝的建立和制度创设 课件 43.ppt

文档属性

| 名称 | 宋朝的建立和制度创设 课件 43.ppt |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 4.1MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 华东师大版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2014-01-19 14:03:34 | ||

图片预览

文档简介

课件43张PPT。第五单元 17课 宋朝的建立和

制度创设安史 之乱忆昔开元全盛日,小邑犹藏万家室。

稻米流脂粟米白,公私仓廪俱丰实。

——杜甫《忆昔》“冻无衣,饥无食,……”

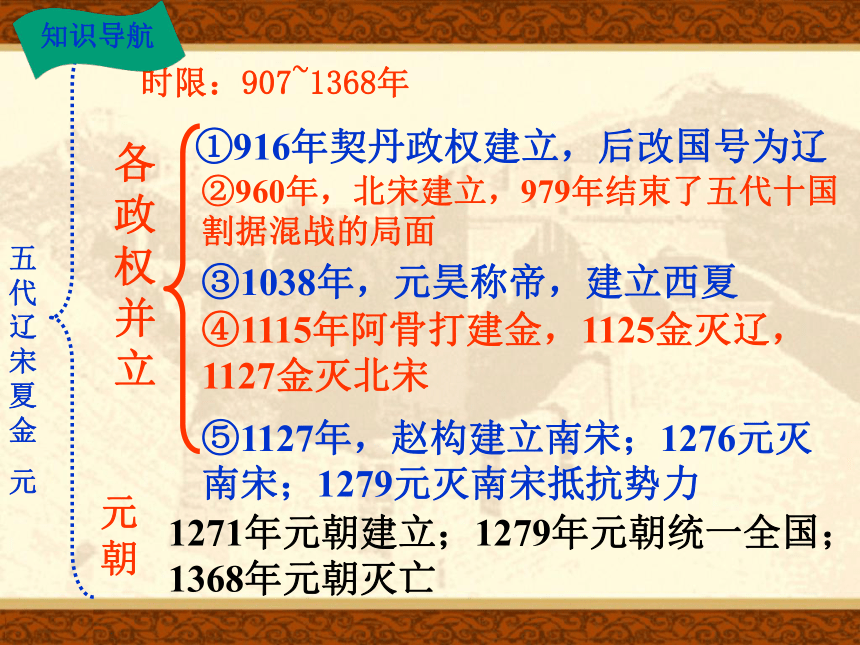

——刘允章《直谏书》五代辽宋夏金

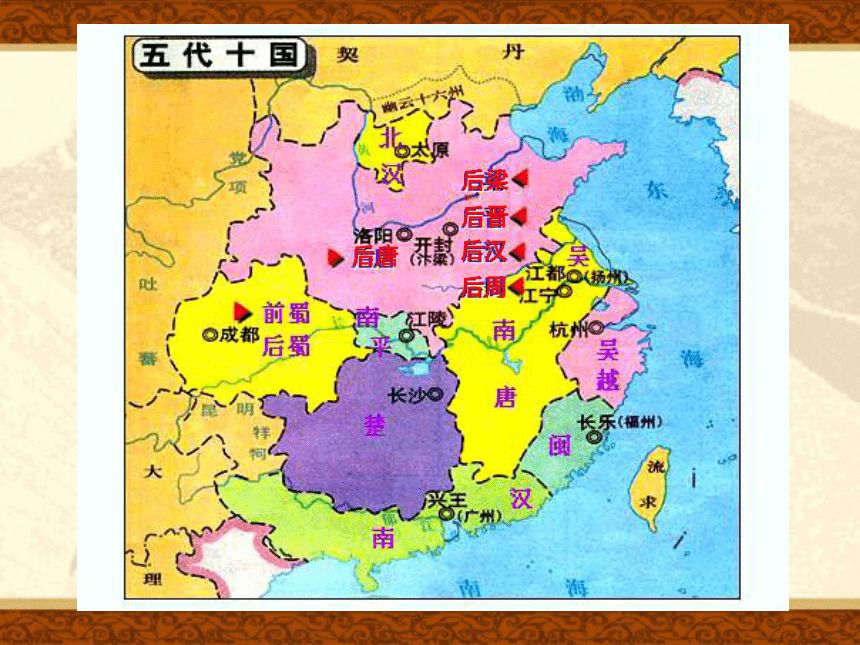

元时限:907~1368年①916年契丹政权建立,后改国号为辽②960年,北宋建立,979年结束了五代十国割据混战的局面③1038年,元昊称帝,建立西夏各政权并立

④1115年阿骨打建金,1125金灭辽,1127金灭北宋⑤1127年,赵构建立南宋;1276元灭南宋;1279元灭南宋抵抗势力元朝1271年元朝建立;1279年元朝统一全国;1368年元朝灭亡宋朝的建立和制度创设一、五代十国时期

1、五代十国概况

2、实质——藩镇割据的继续和扩大

二、宋朝的建立

960年,陈桥兵变,赵匡胤建北宋,都东京,结束了唐末五代十国以来的分裂割据局面,长期与辽、西夏和金等民族政权并立。

三、实行文官体制

四、完善科举制

三、文官体制——北宋的“防弊”之制1、目的

——避免藩镇拥兵自重、武将兵变篡位的历史重演

2、措施(国策-----重文轻武)

3、特点

4、影响四、完善科举制(一)完善

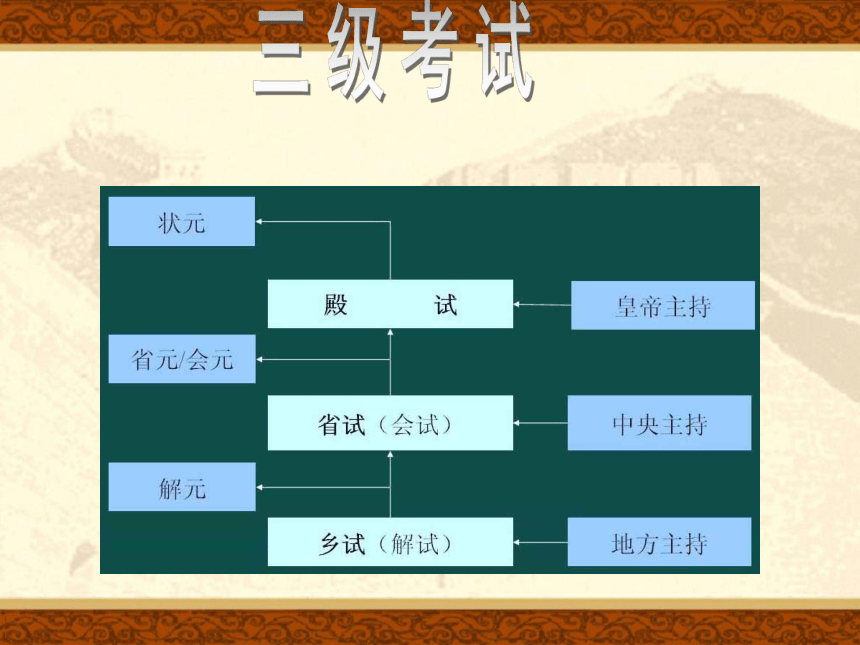

1、考试制度规范化

--------解试、省试、殿试三级

2、考试规则严密化

———弥封、誊录等制度规则

3、考试内容实用化

——— 废除“贴经”,增加策论考试

(二)、影响:

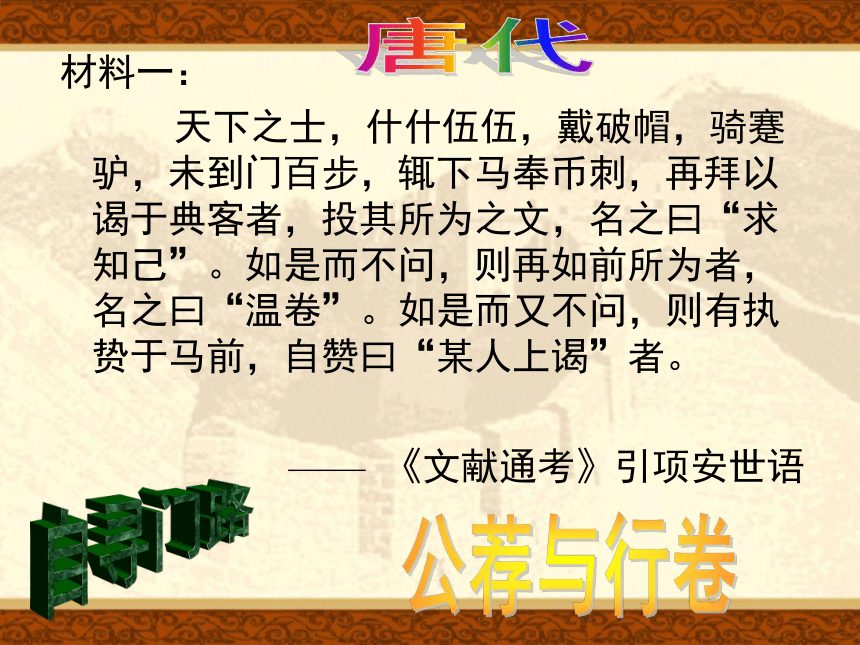

——为宋朝选拔了大量的文官人才,也对普及教育和传播知识产生了积极影响。材料一:

天下之士,什什伍伍,戴破帽,骑蹇驴,未到门百步,辄下马奉币刺,再拜以谒于典客者,投其所为之文,名之曰“求知己”。如是而不问,则再如前所为者,名之曰“温卷”。如是而又不问,则有执贽于马前,自赞曰“某人上谒”者。

—— 《文献通考》引项安世语唐代自寻门路公荐与行卷材料二:

李廌,阳翟人,少以文字见苏子瞻,子瞻喜之。元祐初知举,廌适就试,意在必得廌以魁多士。及考章援程文,大喜,以为廌无疑,遂以为魁。既拆号,怅然出院。以诗送廌归,……

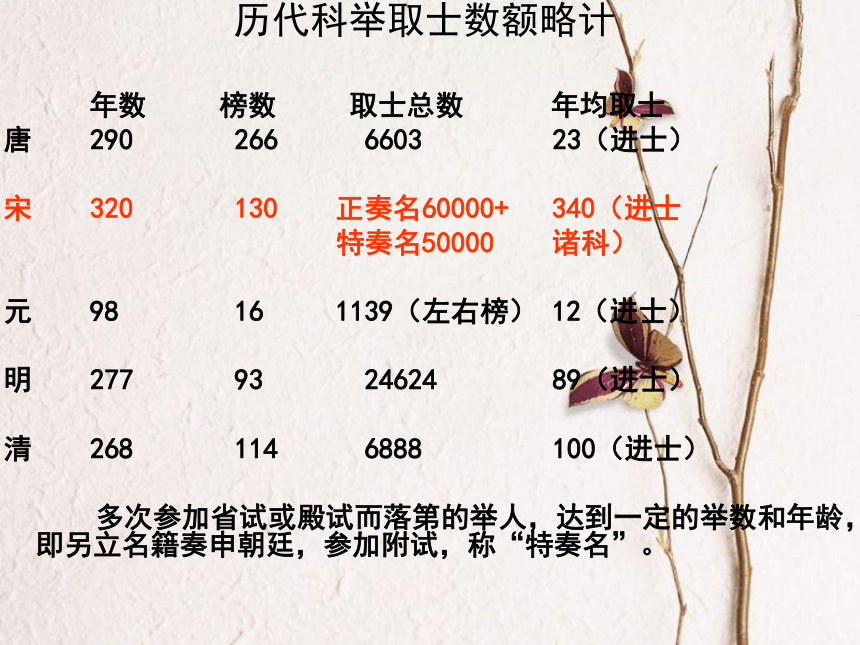

——叶梦得《石林诗话》宋代制度严密化弥封与誊录三级考试历代科举取士数额略计

年数 榜数 取士总数 年均取士

唐 290 266 6603 23(进士)

宋 320 130 正奏名60000+ 340(进士

特奏名50000 诸科)

元 98 16 1139(左右榜) 12(进士)

明 277 93 24624 89(进士)

清 268 114 6888 100(进士)

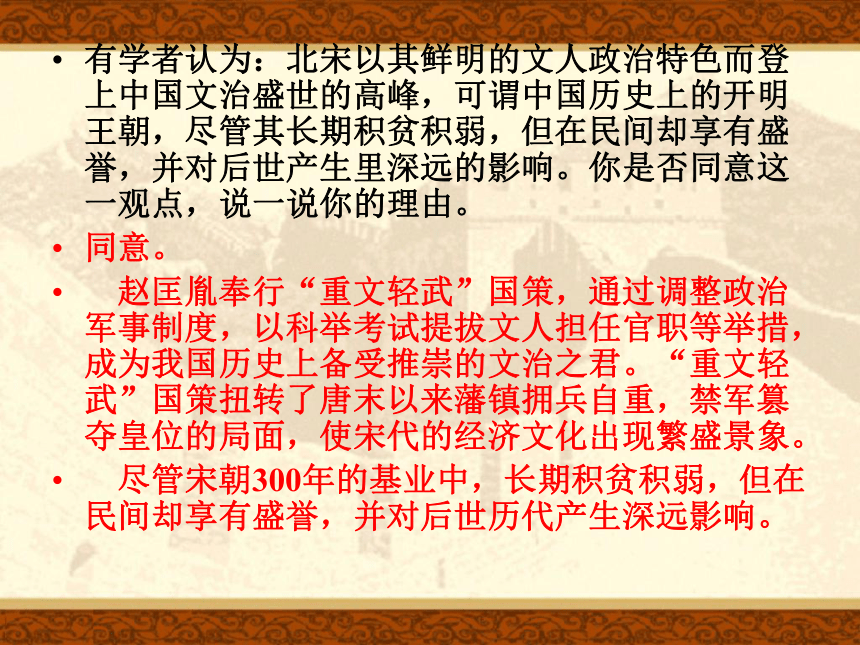

多次参加省试或殿试而落第的举人,达到一定的举数和年龄,即另立名籍奏申朝廷,参加附试,称“特奏名”。有学者认为:北宋以其鲜明的文人政治特色而登上中国文治盛世的高峰,可谓中国历史上的开明王朝,尽管其长期积贫积弱,但在民间却享有盛誉,并对后世产生里深远的影响。你是否同意这一观点,说一说你的理由。

同意。

赵匡胤奉行“重文轻武”国策,通过调整政治军事制度,以科举考试提拔文人担任官职等举措,成为我国历史上备受推崇的文治之君。“重文轻武”国策扭转了唐末以来藩镇拥兵自重,禁军篡夺皇位的局面,使宋代的经济文化出现繁盛景象。

尽管宋朝300年的基业中,长期积贫积弱,但在民间却享有盛誉,并对后世历代产生深远影响。 五代十国有哪五代,哪十国?后梁后唐后汉后周后晋后梁、后唐、后晋、

后汉、后周

相继统治黄河流域,

史称“五代”

南方九国加上北方的北汉

史称“十国”后晋一节度使说: “天子宁有种耶?兵强马壮者为之耳!”黄袍不是寻常物,谁信军中偶得之。

——明 · 敖英一、北宋的建立 960年 赵匡胤 陈桥兵变是几个政权并存的局面它的统一只是完成了五代十国范围的统一

虞美人春花秋月何时了,往事知多少。小楼昨夜又东风,故国不堪回首月明中。雕栏玉砌应犹在,只是朱颜改。问君能有几多愁,恰似一江春水向东流。 看材料:(太祖)召(赵)普曰:“天下自唐季以来,数十年间,帝王凡易十姓,兵革不息,苍生涂地,其何故也?吾欲息天下之兵,为国家建长久之计,其道何如?” 普曰:“唐末以来,战斗不息、国家不安者,其故非也,节镇太重,君弱臣强而已矣。今所以治之,无它奇巧也,惟削夺其权,制其钱谷,收其精兵,天下自安矣。”试问:赵普认为唐末以来政局动荡的根本原因

是什么?提出了哪些解决的措施?措施:

1、军事上

(1)杯酒释兵权,确立枢密院主军政、三衙统兵和皇帝总揽兵权的体制,枢密使一般由文官担任

(2)内重外轻,中央设禁军,地方留厢军

(3)实行更戍法

2、政治上:

以“重文轻武”为基本国策,通过科举制来大量提拔文人担任官职,中央政府和地方政府的重要官员大都由文人担任,形成一个科举出身的士大夫为主体的文官政府,并实行官职差遣相分离的制度

特点

1、内重外轻的方针

2、重文轻武的国策,实行文官体制

3、官、职、差遣相分离的制度 范祖禹:“天下之兵,本于枢密,有发兵之权而无握兵之重,京师之兵,总于三帅,有握兵之重而无发兵之权。上下相维,不得专制。”

——《范太史集》卷二六《论曹诵札子》以文制武——根据《宋史·卷一八七·志第一百四十》绘制 内重外轻“满朝朱紫贵,尽是读书人”——北宋 汪洙《神童诗》重文轻武官、职、差遣分离制“官以寓禄秩、叙位著,职以待文学之选,而别为差遣以治内外之事。”

官用于寄禄,相当于现在的行政级别,仅用于确定待遇。

职是指馆职(昭文馆、史馆、集贤院,秘阁等的职位),加上些虚衔如大学士,学士等,来表示高级文官的清贵地位。

差遣才是真正的职权所在,一般都带有“判、权、知、直、监、提举、提点”等字,理论上算是临时性的职务。

光有官名而没有差遣,就好比今天的处级科员一样,待遇上去了但毫无实权。?

节度使、承宣使、防御使、团练使是官名,是单纯用来表示级别的虚衔。小苏学士的学士是个馆职。知府、通判、都监、安抚使则是差遣。“龙图阁直学士、刑部郎中、知江宁府包拯为右司郎中、权知开封府”

范仲淹“龙图阁直学士、户部郎中、陕西经略安抚副使兼知延州”。其中户部郎中是寄禄官,元丰( 宋神宗年号)改制后改为朝议大夫、正六品,不过范仲淹另带馆职——从三品的龙图阁直学士,所以其地位等同于从三品,陕西经略安抚副使兼知延州才是真正的差遣,经略安抚使节制一路军政大权,副使是其副手,延州知州掌管延州一州的军政大权。?

“居其官不知其职者,十常八九”

——樊树志《国史概要》 宋真宗时,文武百官9700人,宋仁宗时增至17000人,宋英宗时增至24000人,这还不包括正官之外等候差遣空缺的候补官僚,如果把他们也统计在内,那么数量将猛增数倍。

官、职、差遣分离制影响或评价

1、有效地防止了唐末以来分裂割据局面的重演,加强了中央集权,开创了政治稳定经济繁荣文化昌盛的时代

2、名实分离、叠床架屋的官僚体制导致中央机构雍肿,造成冗官、冗费的局面;

3、重文轻武,内重外轻导致军队战斗力下降,出现强干弱枝、积贫积弱的后果 回忆秦朝到宋代中央集权加强的史实,分析中央集权的发展趋势。 秦朝:确立君主专制中央集权制度;

西汉:(王国问题)削藩、推恩令,“罢黜百家,独尊儒术”;

隋朝:确立三省六部制,科举制;

唐朝:三省六部制,完善科举制;说明了什么?趋势:

一是皇权加强,相权日削弱;

二是中央权力加强,地方权力削弱;

三是对人们的思想控制加强。封建专制主义中央集权发展到顶峰,封建制度走向衰落。宋太祖加强中央集权的措施首先从集中军权开始,其原因不包括

A、当时的社会背景的需要 B、他本人经历的体会

C、历史经验的借鉴 D、农民战争的历史作用D在北宋的军事部署中,最能体现其“强干弱枝”、“内外相制”目的的是

A、解除朝中大将兵权 B、解除地方节度使兵权

C、禁军定期更换驻地 D、禁军分别驻守京师与地方D宋太祖从地方军队中挑选精装士兵编入禁军,其最主要的是

A、加强中央集权 B、消灭割据政权

C、防御辽军进攻 D、节省军费开支A秦汉时期,丞相一职由一人担任,隋唐时期三省长官都是丞相,到北宋相当于丞相的官员就更多。这一现象反映的实质问题是

A、中央对地方的控制日益加强

B、君主专制进一步加强

C、丞相权力不断削弱 D、民主政治逐渐完善B北宋派转运使理财,其突出作用是

A、保证了中央的财政输入 B、减轻了农民的赋税负担

C、铲除了地方割据的经济基础

D、确保了解决民族问题的资金C为了削夺地方割据势力,北宋政府采取的主要措施包括①文臣任知州;②实行保甲法;③编练府兵;④设置转运使

A、 ①②③④ B、①② C、③④ D、 ①④ D宋太祖的措施加强了中央集权,但庞大的官俸和军费开支也导致了北宋中期的财政危机,由此应得出的教训是

A、机构改革必须增加财政开支

B、扩大国家机构是改革的重要环节

C、改革必须重视精兵简政

D、加强中央集权必须扩大政府机构和军队C北宋科举制发展的作用不包括

A、为地主阶级各阶层进入仕途开辟了道路

B、使北宋统治基础进一步扩大

C、起到加强中央集权的作用

D、为一般平民参与政权创造了条件D二、考试规则的严密化 “惟有糊名公道在,孤寒宜向此中求。

——朱胜非引“前辈诗”一、考试制度的规范化三、考试内容的实用化增加策论考试,更能选拔治国之才弥封、誊录等规则使考试更加公正和公平三级考试,以后成为定制三、科举制的完善——文官体制的基础历代科举取士数额略计——根据《登科记考》《宋史·选举制》等绘制 朱熹:“本朝鉴五代藩镇之弊,尽夺藩镇之权,兵也收了,财也收了,赏罚行政一切收了,州郡遂日就困弱。靖康之祸,虏骑所过,莫不溃散。”

——《朱子语类》卷一二八《本朝二·法制》小结:南宋与金对峙形势金南宋辽宋形势图南宋金对峙图

稻米流脂粟米白,公私仓廪俱丰实。

——杜甫《忆昔》“冻无衣,饥无食,……”

——刘允章《直谏书》五代辽宋夏金

元时限:907~1368年①916年契丹政权建立,后改国号为辽②960年,北宋建立,979年结束了五代十国割据混战的局面③1038年,元昊称帝,建立西夏各政权并立

④1115年阿骨打建金,1125金灭辽,1127金灭北宋⑤1127年,赵构建立南宋;1276元灭南宋;1279元灭南宋抵抗势力元朝1271年元朝建立;1279年元朝统一全国;1368年元朝灭亡宋朝的建立和制度创设一、五代十国时期

1、五代十国概况

2、实质——藩镇割据的继续和扩大

二、宋朝的建立

960年,陈桥兵变,赵匡胤建北宋,都东京,结束了唐末五代十国以来的分裂割据局面,长期与辽、西夏和金等民族政权并立。

三、实行文官体制

四、完善科举制

三、文官体制——北宋的“防弊”之制1、目的

——避免藩镇拥兵自重、武将兵变篡位的历史重演

2、措施(国策-----重文轻武)

3、特点

4、影响四、完善科举制(一)完善

1、考试制度规范化

--------解试、省试、殿试三级

2、考试规则严密化

———弥封、誊录等制度规则

3、考试内容实用化

——— 废除“贴经”,增加策论考试

(二)、影响:

——为宋朝选拔了大量的文官人才,也对普及教育和传播知识产生了积极影响。材料一:

天下之士,什什伍伍,戴破帽,骑蹇驴,未到门百步,辄下马奉币刺,再拜以谒于典客者,投其所为之文,名之曰“求知己”。如是而不问,则再如前所为者,名之曰“温卷”。如是而又不问,则有执贽于马前,自赞曰“某人上谒”者。

—— 《文献通考》引项安世语唐代自寻门路公荐与行卷材料二:

李廌,阳翟人,少以文字见苏子瞻,子瞻喜之。元祐初知举,廌适就试,意在必得廌以魁多士。及考章援程文,大喜,以为廌无疑,遂以为魁。既拆号,怅然出院。以诗送廌归,……

——叶梦得《石林诗话》宋代制度严密化弥封与誊录三级考试历代科举取士数额略计

年数 榜数 取士总数 年均取士

唐 290 266 6603 23(进士)

宋 320 130 正奏名60000+ 340(进士

特奏名50000 诸科)

元 98 16 1139(左右榜) 12(进士)

明 277 93 24624 89(进士)

清 268 114 6888 100(进士)

多次参加省试或殿试而落第的举人,达到一定的举数和年龄,即另立名籍奏申朝廷,参加附试,称“特奏名”。有学者认为:北宋以其鲜明的文人政治特色而登上中国文治盛世的高峰,可谓中国历史上的开明王朝,尽管其长期积贫积弱,但在民间却享有盛誉,并对后世产生里深远的影响。你是否同意这一观点,说一说你的理由。

同意。

赵匡胤奉行“重文轻武”国策,通过调整政治军事制度,以科举考试提拔文人担任官职等举措,成为我国历史上备受推崇的文治之君。“重文轻武”国策扭转了唐末以来藩镇拥兵自重,禁军篡夺皇位的局面,使宋代的经济文化出现繁盛景象。

尽管宋朝300年的基业中,长期积贫积弱,但在民间却享有盛誉,并对后世历代产生深远影响。 五代十国有哪五代,哪十国?后梁后唐后汉后周后晋后梁、后唐、后晋、

后汉、后周

相继统治黄河流域,

史称“五代”

南方九国加上北方的北汉

史称“十国”后晋一节度使说: “天子宁有种耶?兵强马壮者为之耳!”黄袍不是寻常物,谁信军中偶得之。

——明 · 敖英一、北宋的建立 960年 赵匡胤 陈桥兵变是几个政权并存的局面它的统一只是完成了五代十国范围的统一

虞美人春花秋月何时了,往事知多少。小楼昨夜又东风,故国不堪回首月明中。雕栏玉砌应犹在,只是朱颜改。问君能有几多愁,恰似一江春水向东流。 看材料:(太祖)召(赵)普曰:“天下自唐季以来,数十年间,帝王凡易十姓,兵革不息,苍生涂地,其何故也?吾欲息天下之兵,为国家建长久之计,其道何如?” 普曰:“唐末以来,战斗不息、国家不安者,其故非也,节镇太重,君弱臣强而已矣。今所以治之,无它奇巧也,惟削夺其权,制其钱谷,收其精兵,天下自安矣。”试问:赵普认为唐末以来政局动荡的根本原因

是什么?提出了哪些解决的措施?措施:

1、军事上

(1)杯酒释兵权,确立枢密院主军政、三衙统兵和皇帝总揽兵权的体制,枢密使一般由文官担任

(2)内重外轻,中央设禁军,地方留厢军

(3)实行更戍法

2、政治上:

以“重文轻武”为基本国策,通过科举制来大量提拔文人担任官职,中央政府和地方政府的重要官员大都由文人担任,形成一个科举出身的士大夫为主体的文官政府,并实行官职差遣相分离的制度

特点

1、内重外轻的方针

2、重文轻武的国策,实行文官体制

3、官、职、差遣相分离的制度 范祖禹:“天下之兵,本于枢密,有发兵之权而无握兵之重,京师之兵,总于三帅,有握兵之重而无发兵之权。上下相维,不得专制。”

——《范太史集》卷二六《论曹诵札子》以文制武——根据《宋史·卷一八七·志第一百四十》绘制 内重外轻“满朝朱紫贵,尽是读书人”——北宋 汪洙《神童诗》重文轻武官、职、差遣分离制“官以寓禄秩、叙位著,职以待文学之选,而别为差遣以治内外之事。”

官用于寄禄,相当于现在的行政级别,仅用于确定待遇。

职是指馆职(昭文馆、史馆、集贤院,秘阁等的职位),加上些虚衔如大学士,学士等,来表示高级文官的清贵地位。

差遣才是真正的职权所在,一般都带有“判、权、知、直、监、提举、提点”等字,理论上算是临时性的职务。

光有官名而没有差遣,就好比今天的处级科员一样,待遇上去了但毫无实权。?

节度使、承宣使、防御使、团练使是官名,是单纯用来表示级别的虚衔。小苏学士的学士是个馆职。知府、通判、都监、安抚使则是差遣。“龙图阁直学士、刑部郎中、知江宁府包拯为右司郎中、权知开封府”

范仲淹“龙图阁直学士、户部郎中、陕西经略安抚副使兼知延州”。其中户部郎中是寄禄官,元丰( 宋神宗年号)改制后改为朝议大夫、正六品,不过范仲淹另带馆职——从三品的龙图阁直学士,所以其地位等同于从三品,陕西经略安抚副使兼知延州才是真正的差遣,经略安抚使节制一路军政大权,副使是其副手,延州知州掌管延州一州的军政大权。?

“居其官不知其职者,十常八九”

——樊树志《国史概要》 宋真宗时,文武百官9700人,宋仁宗时增至17000人,宋英宗时增至24000人,这还不包括正官之外等候差遣空缺的候补官僚,如果把他们也统计在内,那么数量将猛增数倍。

官、职、差遣分离制影响或评价

1、有效地防止了唐末以来分裂割据局面的重演,加强了中央集权,开创了政治稳定经济繁荣文化昌盛的时代

2、名实分离、叠床架屋的官僚体制导致中央机构雍肿,造成冗官、冗费的局面;

3、重文轻武,内重外轻导致军队战斗力下降,出现强干弱枝、积贫积弱的后果 回忆秦朝到宋代中央集权加强的史实,分析中央集权的发展趋势。 秦朝:确立君主专制中央集权制度;

西汉:(王国问题)削藩、推恩令,“罢黜百家,独尊儒术”;

隋朝:确立三省六部制,科举制;

唐朝:三省六部制,完善科举制;说明了什么?趋势:

一是皇权加强,相权日削弱;

二是中央权力加强,地方权力削弱;

三是对人们的思想控制加强。封建专制主义中央集权发展到顶峰,封建制度走向衰落。宋太祖加强中央集权的措施首先从集中军权开始,其原因不包括

A、当时的社会背景的需要 B、他本人经历的体会

C、历史经验的借鉴 D、农民战争的历史作用D在北宋的军事部署中,最能体现其“强干弱枝”、“内外相制”目的的是

A、解除朝中大将兵权 B、解除地方节度使兵权

C、禁军定期更换驻地 D、禁军分别驻守京师与地方D宋太祖从地方军队中挑选精装士兵编入禁军,其最主要的是

A、加强中央集权 B、消灭割据政权

C、防御辽军进攻 D、节省军费开支A秦汉时期,丞相一职由一人担任,隋唐时期三省长官都是丞相,到北宋相当于丞相的官员就更多。这一现象反映的实质问题是

A、中央对地方的控制日益加强

B、君主专制进一步加强

C、丞相权力不断削弱 D、民主政治逐渐完善B北宋派转运使理财,其突出作用是

A、保证了中央的财政输入 B、减轻了农民的赋税负担

C、铲除了地方割据的经济基础

D、确保了解决民族问题的资金C为了削夺地方割据势力,北宋政府采取的主要措施包括①文臣任知州;②实行保甲法;③编练府兵;④设置转运使

A、 ①②③④ B、①② C、③④ D、 ①④ D宋太祖的措施加强了中央集权,但庞大的官俸和军费开支也导致了北宋中期的财政危机,由此应得出的教训是

A、机构改革必须增加财政开支

B、扩大国家机构是改革的重要环节

C、改革必须重视精兵简政

D、加强中央集权必须扩大政府机构和军队C北宋科举制发展的作用不包括

A、为地主阶级各阶层进入仕途开辟了道路

B、使北宋统治基础进一步扩大

C、起到加强中央集权的作用

D、为一般平民参与政权创造了条件D二、考试规则的严密化 “惟有糊名公道在,孤寒宜向此中求。

——朱胜非引“前辈诗”一、考试制度的规范化三、考试内容的实用化增加策论考试,更能选拔治国之才弥封、誊录等规则使考试更加公正和公平三级考试,以后成为定制三、科举制的完善——文官体制的基础历代科举取士数额略计——根据《登科记考》《宋史·选举制》等绘制 朱熹:“本朝鉴五代藩镇之弊,尽夺藩镇之权,兵也收了,财也收了,赏罚行政一切收了,州郡遂日就困弱。靖康之祸,虏骑所过,莫不溃散。”

——《朱子语类》卷一二八《本朝二·法制》小结:南宋与金对峙形势金南宋辽宋形势图南宋金对峙图