苏教版(2019)高中数学必修第一册 《7.3 三角函数的图象与性质(1)》精品课件(共24张PPT)

文档属性

| 名称 | 苏教版(2019)高中数学必修第一册 《7.3 三角函数的图象与性质(1)》精品课件(共24张PPT) |

|

|

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 3.5MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 苏教版(2019) | ||

| 科目 | 数学 | ||

| 更新时间 | 2022-12-22 15:04:20 | ||

图片预览

文档简介

(共24张PPT)

苏教版同步教材精品课件

7.3.2 三角函数的图象与性质(1)

情境引入

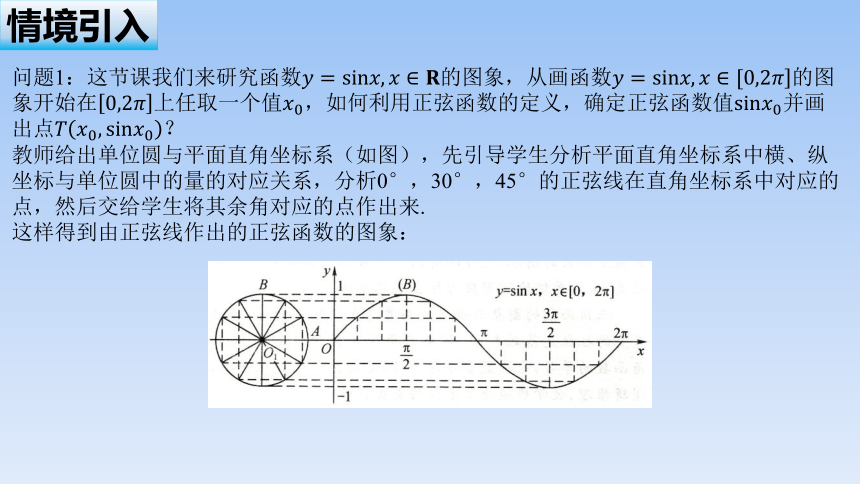

问题1:这节课我们来研究函数的图象,从画函数的图象开始在上任取一个值,如何利用正弦函数的定义,确定正弦函数值并画出点?

教师给出单位圆与平面直角坐标系(如图),先引导学生分析平面直角坐标系中横、纵坐标与单位圆中的量的对应关系,分析0°,30°,45°的正弦线在直角坐标系中对应的点,然后交给学生将其余角对应的点作出来.

这样得到由正弦线作出的正弦函数的图象:

情境引入

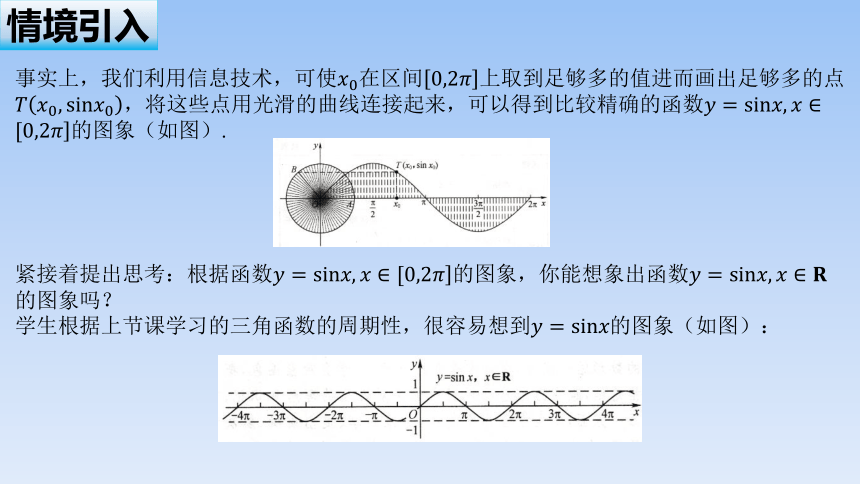

事实上,我们利用信息技术,可使在区间上取到足够多的值进而画出足够多的点,将这些点用光滑的曲线连接起来,可以得到比较精确的函数的图象(如图).

紧接着提出思考:根据函数的图象,你能想象出函数的图象吗?

学生根据上节课学习的三角函数的周期性,很容易想到的图象(如图):

情境引入

设计意图:初中学生学习过代数描点作图,教材里设计的正弦线的作图属于几何描点作图,一方面培养学生数形结合的能力,另一方面教给学生描点作图的两种基本方法:代数描点和几何描点.几何描点作图相对代数描点作图较为抽象,一定要引导学生先理解横、纵坐标与单位圆上的角、线的对应关系,借助于三个特殊角的描点方式,让学生理解几何描点的原理,通过剩余点的学生独立处理,反馈学生对几何描点的理解.利用现代科技手段,让学生感受特殊与一般的关系,形成一种辩证统一的思想,培养学生分析问题、解决问题的能力.

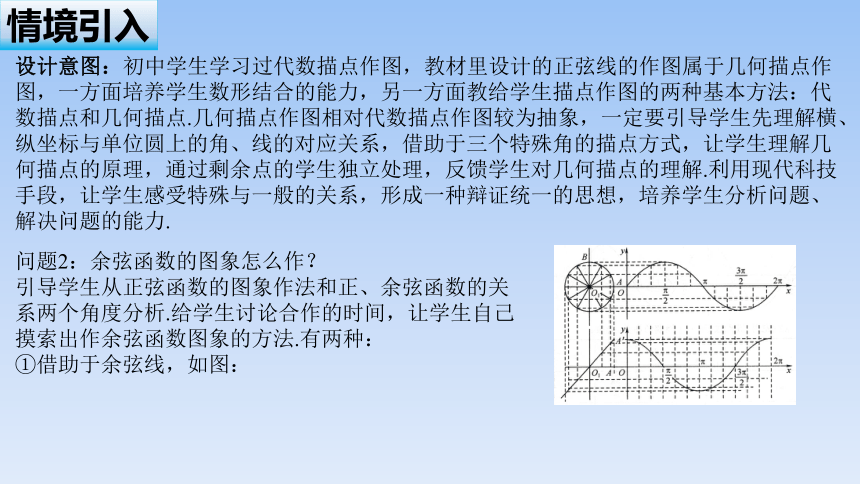

问题2:余弦函数的图象怎么作?

引导学生从正弦函数的图象作法和正、余弦函数的关系两个角度分析.给学生讨论合作的时间,让学生自己摸索出作余弦函数图象的方法.有两种:

①借助于余弦线,如图:

情境引入

这种方式要借助直线,将横坐标的量与纵坐标的量对等,平移到坐标轴上,较为抽象,注意学生的理解.

②借助诱导公式:.

将正弦函数的图象向左平移个单位长度,如图所示.

设计意图:考查学生的发散思维和创新精神.正弦函数的作图,已经给学生传递了一种作图的方法,学生下意识会想到利用余弦线作图,但是在操作中会遇到困难—如何将横坐标的有向线段等价平移到坐标系上的对应纵坐标处?这需要学生创造,引入直线.第二种作法需要学生的发散思维,利用余弦线作图遇到瓶颈,如何解决?另辟蹊径,诱导公式中有正弦值与余弦值的关系,可以借助作图此法考查了学生的发散思维,将学习过的知识与本节课的知识建立联系.

探究新知

从前面的问题的提出与解决,我们得到:

函数的图象(如图(1))和的图象(如图(2)),分别叫作正弦曲线和余弦曲线.

探究新知

思考1:我们取一个周期上的正弦、余弦函数图象,如图:

能不能在图象上作出影响图象的五个关键点?

此问题相对简单,学生很容易找到这五个点:

对于,五点为;

对于,五点为.

教师要引导学生分析这五个点的特点,其中三个图象是与x轴的交点,一个最高点(最大值),一个最低点(最小值),其中最值处的左侧与右侧的单调性不同.

探究新知

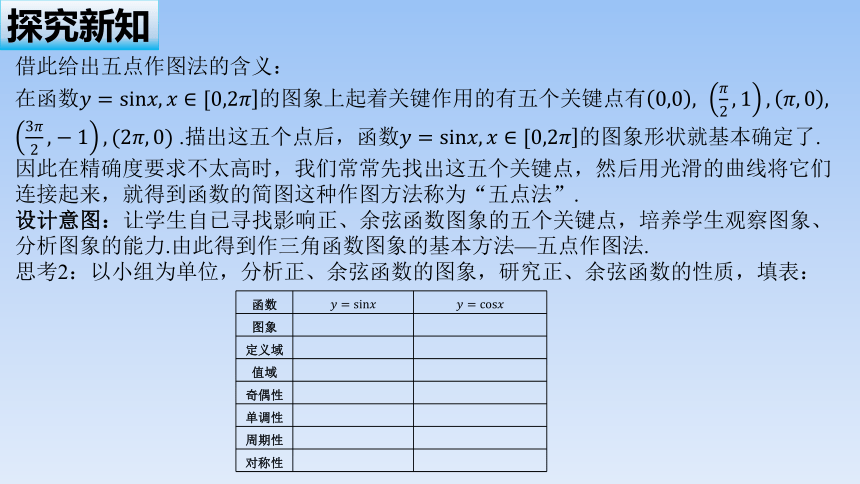

借此给出五点作图法的含义:

在函数的图象上起着关键作用的有五个关键点有

.描出这五个点后,函数的图象形状就基本确定了.因此在精确度要求不太高时,我们常常先找出这五个关键点,然后用光滑的曲线将它们连接起来,就得到函数的简图这种作图方法称为“五点法”.

设计意图:让学生自已寻找影响正、余弦函数图象的五个关键点,培养学生观察图象、分析图象的能力.由此得到作三角函数图象的基本方法—五点作图法.

思考2:以小组为单位,分析正、余弦函数的图象,研究正、余弦函数的性质,填表:

函数

图象

定义域

值域

奇偶性

单调性

周期性

对称性

探究新知

学生以小组为单位合作填表,学生填完,投影学生的分析结果,个别性质由小组成员说明理由.最终给出正、余弦函数的性质:

函数

图象

定义域 R R

值域

奇偶性 奇函数 偶函数

单调性 在上是增函数; 在上是减函数 在上是增函数;

在上是减函数

周期性 周期是,最小正周期是 周期是且,最小正周期是

对称性 对称轴是; 对称中心是 对称轴是;

对称中心是

探究新知

设计意图:数形结合思想是高中重要的数学思想之一.这里设置小组合作研究性质的方式,一方面培养学生的数形结合能力,在合作探究的过程中,学会观察图象,概括总结,也在思辨总结过程中加深对性质的理解和识记;另一方面,学生在合作交流中,思维共享、提出质疑、解决质疑,在这一过程中,既让学生体会到集体思维的力量,也能激发学生的兴趣,培养学生的合作精神和思辨精神.

典例剖析

例1、用“五点法”画出下列函数的简图:

(1);(2).

(1)先用“五点法”画一个周期的图象,列表:

解析

描点画图,然后由周期性得出整个图象(如下图).

典例剖析

例1、用“五点法”画出下列函数的简图:

(1);(2).

(2)先用“五点法”画一个周期的图象,列表:

解析

描点画图,然后由周期性得出整个图象(如下图).

典例剖析

变式训练:用“五点法”画出下列函数的简图:

(1);(2).

借助于“五点法”按下列次序完成:

分析

(1)①列表如下:

解析

②描点:

③连线:用光滑的曲线依次连接各点,即得所求的图象(如上图).

典例剖析

变式训练:用“五点法”画出下列函数的简图:

(1);(2).

借助于“五点法”按下列次序完成:

分析

(2)①列表如下:

解析

②描点:

③连线:用光滑的曲线依次连接各点,即得所求的图象(如上图).

典例剖析

通过两个题目师生总结,画形如(或的函数图象时,可用“五点法”作图,其步骤是:①列表,取,求出相应的y值;②描点;③用光滑曲线连成图这是一种基本作图方法,应该熟练掌握.

设计意图:让学生熟练掌握五点作图法作三角函数的图象.

典例剖析

例2、求下列函数的最大值及取得最大值时自变量x的集合:

(1);(2).

分析

(1)函数的最大值为1,因为使取得最大值的z的集合为.

令,则,解得.所以使函数取得最大值的x的集合为.

(2)函数的最大值为.因为使取得最小值的z的集合为,令,则,解得.所以使函数取得最大值的x的集合为.

解析

根据正、余弦函数的性质,求得最大值和相应的x的集合.

典例剖析

变式训练:求下列函数的最值及取到最值时的自变量x的集合:

(1);(2).

(1)函数的最值与的最值息息相关,相比,变化的是周期,可以将当作一个整体来分析,则当时,取得最大值1;当时,取得最小值 .求出相应的x值和y值即可.

(2)因为此题对x有范围限制,所以先由角,求出整体角的范围,,接下来结合的图象,可以看出,当,即时,最大,当,即时,最小,求出相应的x值和y值即可.

分析

典例剖析

变式训练:求下列函数的最值及取到最值时的自变量x的集合:

(1);(2).

解析

(1)当,即时,.

此时自变量x的集合为;

当,即时,,

此时自变量x的集合为.

(2)因为,所以,所以当,即时,取得最大值,此时取得最大值,为;

当,即时,取得最小值 ,此时取得最小值,为 .

典例剖析

设计意图:此题型考查的是简单的复合函数的最值问题,要注意将中的当作一个整体来处理,也可以换元,这样就可以把已知函数看成正弦函数、余弦函数处理了.整体思想是解决三角函数问题的重要思想,借助此题渗透整体思想和复合函数思想.

典例剖析

例3、不求值,分别比较下列各组中两个三角函数值的大小:

(1)与;(2)与.

解析

(1)因为在区间上是增函数,且,所以.

(2)因为在区间上是减函数,且,所以.

典例剖析

将所给值通过诱导公式转化到同一单调区间内的同名三角函数值,然后利用函数的单调性比较大小.

分析

(1)

.

,又在上是增函数,,即.

(2)在上是减函数,所以,即.

解析

变式训练:比较下列各组中两个三角函数值的大小:

(1)与;(2)与.

(3)(由大到小排列).

典例剖析

将所给值通过诱导公式转化到同一单调区间内的同名三角函数值,然后利用函数的单调性比较大小.

分析

(3)因为,且,函数在上是增函数,所以,又,则.

解析

变式训练:比较下列各组中两个三角函数值的大小:

(1)与;(2)与.

(3)(由大到小排列).

1.比较与的大小时,可利用诱导公式,把与转化为同一单调区间上的正弦值,再借助正弦函数的单调性来进行比较.

2.比较与的大小,常把转化为后,再依据单调性进行比较.

3.当不能将两角转到同一单调区间上时,还可以借助图象或值的符号比较.

设计意图:借助正、余弦函数的单调性比较两个三角函数值的大小,要注意利用诱导公式化角.巩固三角函数的性质,掌握单调性的应用,培养学生的综合应用能力.

课堂小结

以提问的方式,先由学生反思学习内容并回答,教师再作补充完善.

1.怎样利用正弦线作出在上的图象,再利用什么知识把区间上的图象扩展到整个定如何利用图象变换从正弦曲线得到余弦曲线?

2.如何利用图象变换从正弦曲线得到余弦曲线?

3.如何用“五点法”作出三角函数的图象?

4.正、余弦函数的性质分别是什么?

这节课学习了正弦函数、余弦函数图象的画法和其性质.画图象时除了它们共同的代数描点法、几何描点法之外,余弦函数图象还可由平移交换法得到.“五点法”作图是比较方便、实用的方法,应熟练掌握数形结合思想、运动变化观点都是学习本课内容的重要思想方法.

设计意图:通过自主小结,学生回忆整理本节课学习的基础知识和基本技能,内化知识,形成体系.

作 业

教材第189~190页练习第1~8题.

设计意图:巩固本节课学习的基本知识和基本技能通过练习反馈学生的掌握情况,进行适当的查漏补缺.

苏教版同步教材精品课件

7.3.2 三角函数的图象与性质(1)

情境引入

问题1:这节课我们来研究函数的图象,从画函数的图象开始在上任取一个值,如何利用正弦函数的定义,确定正弦函数值并画出点?

教师给出单位圆与平面直角坐标系(如图),先引导学生分析平面直角坐标系中横、纵坐标与单位圆中的量的对应关系,分析0°,30°,45°的正弦线在直角坐标系中对应的点,然后交给学生将其余角对应的点作出来.

这样得到由正弦线作出的正弦函数的图象:

情境引入

事实上,我们利用信息技术,可使在区间上取到足够多的值进而画出足够多的点,将这些点用光滑的曲线连接起来,可以得到比较精确的函数的图象(如图).

紧接着提出思考:根据函数的图象,你能想象出函数的图象吗?

学生根据上节课学习的三角函数的周期性,很容易想到的图象(如图):

情境引入

设计意图:初中学生学习过代数描点作图,教材里设计的正弦线的作图属于几何描点作图,一方面培养学生数形结合的能力,另一方面教给学生描点作图的两种基本方法:代数描点和几何描点.几何描点作图相对代数描点作图较为抽象,一定要引导学生先理解横、纵坐标与单位圆上的角、线的对应关系,借助于三个特殊角的描点方式,让学生理解几何描点的原理,通过剩余点的学生独立处理,反馈学生对几何描点的理解.利用现代科技手段,让学生感受特殊与一般的关系,形成一种辩证统一的思想,培养学生分析问题、解决问题的能力.

问题2:余弦函数的图象怎么作?

引导学生从正弦函数的图象作法和正、余弦函数的关系两个角度分析.给学生讨论合作的时间,让学生自己摸索出作余弦函数图象的方法.有两种:

①借助于余弦线,如图:

情境引入

这种方式要借助直线,将横坐标的量与纵坐标的量对等,平移到坐标轴上,较为抽象,注意学生的理解.

②借助诱导公式:.

将正弦函数的图象向左平移个单位长度,如图所示.

设计意图:考查学生的发散思维和创新精神.正弦函数的作图,已经给学生传递了一种作图的方法,学生下意识会想到利用余弦线作图,但是在操作中会遇到困难—如何将横坐标的有向线段等价平移到坐标系上的对应纵坐标处?这需要学生创造,引入直线.第二种作法需要学生的发散思维,利用余弦线作图遇到瓶颈,如何解决?另辟蹊径,诱导公式中有正弦值与余弦值的关系,可以借助作图此法考查了学生的发散思维,将学习过的知识与本节课的知识建立联系.

探究新知

从前面的问题的提出与解决,我们得到:

函数的图象(如图(1))和的图象(如图(2)),分别叫作正弦曲线和余弦曲线.

探究新知

思考1:我们取一个周期上的正弦、余弦函数图象,如图:

能不能在图象上作出影响图象的五个关键点?

此问题相对简单,学生很容易找到这五个点:

对于,五点为;

对于,五点为.

教师要引导学生分析这五个点的特点,其中三个图象是与x轴的交点,一个最高点(最大值),一个最低点(最小值),其中最值处的左侧与右侧的单调性不同.

探究新知

借此给出五点作图法的含义:

在函数的图象上起着关键作用的有五个关键点有

.描出这五个点后,函数的图象形状就基本确定了.因此在精确度要求不太高时,我们常常先找出这五个关键点,然后用光滑的曲线将它们连接起来,就得到函数的简图这种作图方法称为“五点法”.

设计意图:让学生自已寻找影响正、余弦函数图象的五个关键点,培养学生观察图象、分析图象的能力.由此得到作三角函数图象的基本方法—五点作图法.

思考2:以小组为单位,分析正、余弦函数的图象,研究正、余弦函数的性质,填表:

函数

图象

定义域

值域

奇偶性

单调性

周期性

对称性

探究新知

学生以小组为单位合作填表,学生填完,投影学生的分析结果,个别性质由小组成员说明理由.最终给出正、余弦函数的性质:

函数

图象

定义域 R R

值域

奇偶性 奇函数 偶函数

单调性 在上是增函数; 在上是减函数 在上是增函数;

在上是减函数

周期性 周期是,最小正周期是 周期是且,最小正周期是

对称性 对称轴是; 对称中心是 对称轴是;

对称中心是

探究新知

设计意图:数形结合思想是高中重要的数学思想之一.这里设置小组合作研究性质的方式,一方面培养学生的数形结合能力,在合作探究的过程中,学会观察图象,概括总结,也在思辨总结过程中加深对性质的理解和识记;另一方面,学生在合作交流中,思维共享、提出质疑、解决质疑,在这一过程中,既让学生体会到集体思维的力量,也能激发学生的兴趣,培养学生的合作精神和思辨精神.

典例剖析

例1、用“五点法”画出下列函数的简图:

(1);(2).

(1)先用“五点法”画一个周期的图象,列表:

解析

描点画图,然后由周期性得出整个图象(如下图).

典例剖析

例1、用“五点法”画出下列函数的简图:

(1);(2).

(2)先用“五点法”画一个周期的图象,列表:

解析

描点画图,然后由周期性得出整个图象(如下图).

典例剖析

变式训练:用“五点法”画出下列函数的简图:

(1);(2).

借助于“五点法”按下列次序完成:

分析

(1)①列表如下:

解析

②描点:

③连线:用光滑的曲线依次连接各点,即得所求的图象(如上图).

典例剖析

变式训练:用“五点法”画出下列函数的简图:

(1);(2).

借助于“五点法”按下列次序完成:

分析

(2)①列表如下:

解析

②描点:

③连线:用光滑的曲线依次连接各点,即得所求的图象(如上图).

典例剖析

通过两个题目师生总结,画形如(或的函数图象时,可用“五点法”作图,其步骤是:①列表,取,求出相应的y值;②描点;③用光滑曲线连成图这是一种基本作图方法,应该熟练掌握.

设计意图:让学生熟练掌握五点作图法作三角函数的图象.

典例剖析

例2、求下列函数的最大值及取得最大值时自变量x的集合:

(1);(2).

分析

(1)函数的最大值为1,因为使取得最大值的z的集合为.

令,则,解得.所以使函数取得最大值的x的集合为.

(2)函数的最大值为.因为使取得最小值的z的集合为,令,则,解得.所以使函数取得最大值的x的集合为.

解析

根据正、余弦函数的性质,求得最大值和相应的x的集合.

典例剖析

变式训练:求下列函数的最值及取到最值时的自变量x的集合:

(1);(2).

(1)函数的最值与的最值息息相关,相比,变化的是周期,可以将当作一个整体来分析,则当时,取得最大值1;当时,取得最小值 .求出相应的x值和y值即可.

(2)因为此题对x有范围限制,所以先由角,求出整体角的范围,,接下来结合的图象,可以看出,当,即时,最大,当,即时,最小,求出相应的x值和y值即可.

分析

典例剖析

变式训练:求下列函数的最值及取到最值时的自变量x的集合:

(1);(2).

解析

(1)当,即时,.

此时自变量x的集合为;

当,即时,,

此时自变量x的集合为.

(2)因为,所以,所以当,即时,取得最大值,此时取得最大值,为;

当,即时,取得最小值 ,此时取得最小值,为 .

典例剖析

设计意图:此题型考查的是简单的复合函数的最值问题,要注意将中的当作一个整体来处理,也可以换元,这样就可以把已知函数看成正弦函数、余弦函数处理了.整体思想是解决三角函数问题的重要思想,借助此题渗透整体思想和复合函数思想.

典例剖析

例3、不求值,分别比较下列各组中两个三角函数值的大小:

(1)与;(2)与.

解析

(1)因为在区间上是增函数,且,所以.

(2)因为在区间上是减函数,且,所以.

典例剖析

将所给值通过诱导公式转化到同一单调区间内的同名三角函数值,然后利用函数的单调性比较大小.

分析

(1)

.

,又在上是增函数,,即.

(2)在上是减函数,所以,即.

解析

变式训练:比较下列各组中两个三角函数值的大小:

(1)与;(2)与.

(3)(由大到小排列).

典例剖析

将所给值通过诱导公式转化到同一单调区间内的同名三角函数值,然后利用函数的单调性比较大小.

分析

(3)因为,且,函数在上是增函数,所以,又,则.

解析

变式训练:比较下列各组中两个三角函数值的大小:

(1)与;(2)与.

(3)(由大到小排列).

1.比较与的大小时,可利用诱导公式,把与转化为同一单调区间上的正弦值,再借助正弦函数的单调性来进行比较.

2.比较与的大小,常把转化为后,再依据单调性进行比较.

3.当不能将两角转到同一单调区间上时,还可以借助图象或值的符号比较.

设计意图:借助正、余弦函数的单调性比较两个三角函数值的大小,要注意利用诱导公式化角.巩固三角函数的性质,掌握单调性的应用,培养学生的综合应用能力.

课堂小结

以提问的方式,先由学生反思学习内容并回答,教师再作补充完善.

1.怎样利用正弦线作出在上的图象,再利用什么知识把区间上的图象扩展到整个定如何利用图象变换从正弦曲线得到余弦曲线?

2.如何利用图象变换从正弦曲线得到余弦曲线?

3.如何用“五点法”作出三角函数的图象?

4.正、余弦函数的性质分别是什么?

这节课学习了正弦函数、余弦函数图象的画法和其性质.画图象时除了它们共同的代数描点法、几何描点法之外,余弦函数图象还可由平移交换法得到.“五点法”作图是比较方便、实用的方法,应熟练掌握数形结合思想、运动变化观点都是学习本课内容的重要思想方法.

设计意图:通过自主小结,学生回忆整理本节课学习的基础知识和基本技能,内化知识,形成体系.

作 业

教材第189~190页练习第1~8题.

设计意图:巩固本节课学习的基本知识和基本技能通过练习反馈学生的掌握情况,进行适当的查漏补缺.

同课章节目录

- 第1章 集合

- 1.1 集合的概念与表示

- 1.2 子集、全集、补集

- 1.3 交集、并集

- 第2章 常用逻辑用语

- 2.1 命题、定理、定义

- 2.2 充分条件、必要条件、冲要条件

- 2.3 全称量词命题与存在量词命题

- 第3章 不等式

- 3.1 不等式的基本性质

- 3.2 基本不等式

- 3.3 从函数观点看一元二次方程和一元二次不等式

- 第4章 指数与对数

- 4.1 指数

- 4.2 对数

- 第5章 函数概念与性质

- 5.1 函数的概念和图象

- 5.2 函数的表示方法

- 5.3 函数的单调性

- 5.4 函数的奇偶性

- 第6章 幂函数、指数函数和对数函数

- 6.1 幂函数

- 6.2 指数函数

- 6.3 对数函数

- 第7章 三角函数

- 7.1 角与弧度

- 7.2 三角函数概念

- 7.3 三角函数的图象和性质

- 7.4 三角函数应用

- 第8章 函数应用

- 8.1 二分法与求方程近似解

- 8.2 函数与数学模型