第3课《古诗三首 十五夜望月》 课件

图片预览

文档简介

(共25张PPT)

十五夜望月

部编版 六年级下册语文 3.古诗三首

【唐】 王建

王建:唐代诗人,字仲初,颍川人。他写了大量的乐府,同情百姓疾苦,与张籍齐名。两人创作诗歌的风格相似,并称“张王乐府”。代表作有《王建诗集》《王建诗》《王司马集》等。

作者简介

学习目标

1.会写2个生字,理解生字组成的词语。有感情地朗读课文,背诵课文。

2.体会古诗中体现的传统习俗文化及表达的思想感情。

3.能根据诗中的典故,联系相关传统文化知识理解古诗表达得情感。

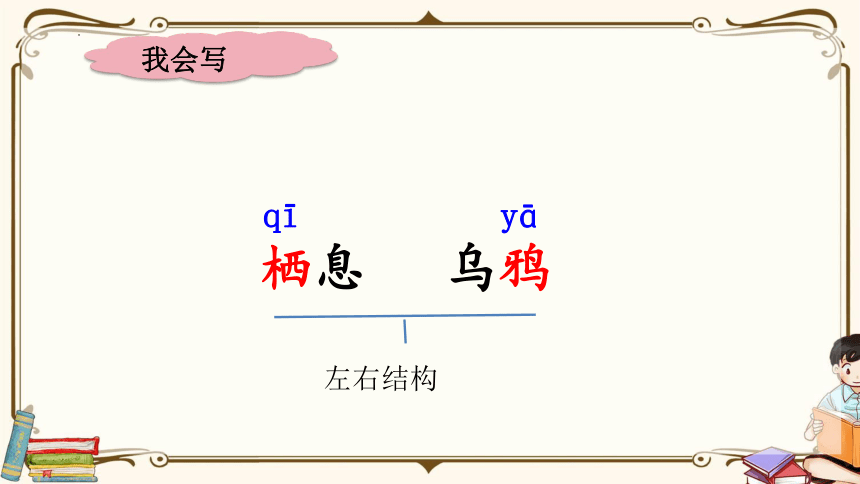

栖息 乌鸦

qī

yā

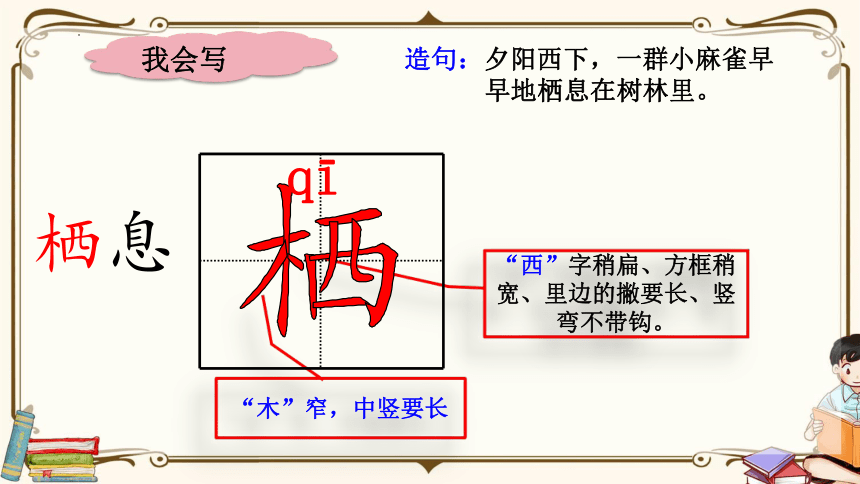

我会写

左右结构

“木”窄,中竖要长

“西”字稍扁、方框稍宽、里边的撇要长、竖弯不带钩。

qī

我会写

造句:夕阳西下,一群小麻雀早

早地栖息在树林里。

栖息

“牙”上横与下边撇折不相连,竖钩在上横靠右位置,与下横交叉

“鸟”笔画紧凑,不宜过宽。

yā

我会写

造句:夕阳快要落山了,夜幕就

要降临,乌鸦归巢了。

乌鸦

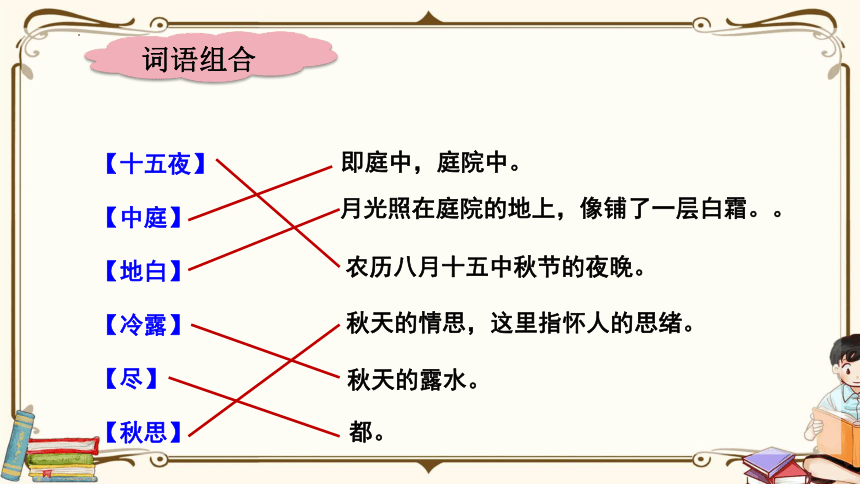

【十五夜】

【中庭】

【地白】

【冷露】

【尽】

【秋思】

秋天的情思,这里指怀人的思绪。

月光照在庭院的地上,像铺了一层白霜。。

农历八月十五中秋节的夜晚。

即庭中,庭院中。

秋天的露水。

都。

词语组合

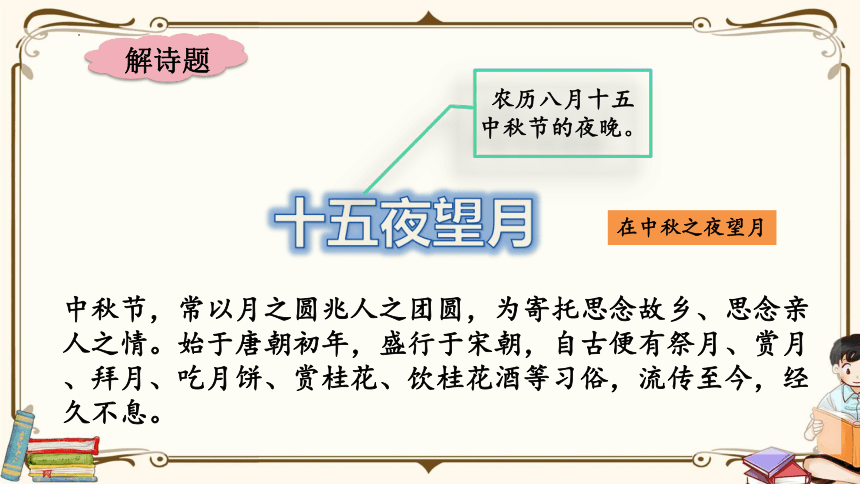

十五夜望月

农历八月十五中秋节的夜晚。

在中秋之夜望月

中秋节,常以月之圆兆人之团圆,为寄托思念故乡、思念亲人之情。始于唐朝初年,盛行于宋朝,自古便有祭月、赏月、拜月、吃月饼、赏桂花、饮桂花酒等习俗,流传至今,经久不息。

解诗题

十五夜望月

[唐]王建

中庭/地白/树/栖鸦,

冷露/无声/湿/桂花。

今夜/月明/人/尽望,

不知/秋思/落/谁家。

理诗句、明诗意

理诗句、明诗意

中庭/地白/树/栖鸦,

“树栖鸦”应该是作者听到的,它衬托了什么?

是“鸦栖树”的倒装

作者看的

作者听的

以动衬静,让夜显得更加宁静

理诗句、明诗意

冷露/无声/湿/桂花。

用作动词,体现了桂花的莹润

作者感受的

“冷”写出的是月夜的冷清,还表现了什么?

“冷”字不仅写出月夜的冷清,还表现了作者心里的孤寂、清冷。

中庭地白树栖鸦

译文:中秋的月光照射在庭院中,地上好像铺上了一层霜雪那么白,树枝上安歇着乌鸦。

冷露无声湿桂花

译文:夜已经很深了,清冷的秋露悄悄地打湿庭中的桂花。

今夜∕月明∕人∕尽望,

不知∕秋思∕落∕谁家。

都

秋天的情思,这里指怀人的思绪

理诗句、明诗意

今夜∕月明∕人∕尽望,

不知∕秋思∕落∕谁家。

理诗句、明诗意

作者将感情寄托于 ,表达了作者

之情。

月亮

思念故乡

抒发了作者怎样的思想感情?

译文:今夜明月当空,世间人人都在仰望,不知道这秋天的情思会落到谁的一边。

今夜∕月明∕人∕尽望,

不知∕秋思∕落∕谁家。

理诗句、明诗意

理诗句、明诗意

对比读一读,体会“落”字用法的精妙之处。

不知秋思落谁家

不知秋思在谁家

“落”字,它给人以动的形象感觉,化无形为有形,仿佛那秋思随着银月的清辉,一齐洒落人间似的,用得不同凡响,新颖别致。而“在”字就显得平淡寡味。

《十五夜望月》描绘了中秋之夜的 ,和 的心情,展现了一幅寂寥、冷清、沉静的中秋之夜的图画。

月色

望月怀人

整体概括

课堂小结

《十五夜望月》是唐代诗人王建创作的一首以中秋月夜为内容的七绝。全诗四句二十八字,以每两句为一层意思,分别写中秋月色和望月怀人的心情,描绘了一幅静谧冷清的中秋月夜图,渲染了一种清幽、寂寥的气氛,表达了作者中秋思念亲人、思念故乡的情感。

课后延伸

有关传统节日的古诗

九月九日忆山东兄弟

[唐] 王维

独在异乡为异客,

每逢佳节倍思亲。

遥知兄弟登高处,

遍插茱萸少一人。

课后延伸

有关传统节日的古诗

元 日

[宋] 王安石

爆竹声中一岁除,

春风送暖入屠苏。

千门万户曈曈日,

总把新桃换旧符。

课后延伸

有关传统节日的古诗

乞 巧

[唐] 林杰

七夕今宵看碧霄,

牵牛织女渡河桥。

家家乞巧望秋月,

穿尽红丝几万条。

1、背诵并默写古诗。 (注意:题目、作者、朝代,把字写正确、美观)

2、你知道还有哪些古诗也写了传统习俗吗 查找资料了解一下。和同学分享。

课后作业

谢谢观赏

十五夜望月

部编版 六年级下册语文 3.古诗三首

【唐】 王建

王建:唐代诗人,字仲初,颍川人。他写了大量的乐府,同情百姓疾苦,与张籍齐名。两人创作诗歌的风格相似,并称“张王乐府”。代表作有《王建诗集》《王建诗》《王司马集》等。

作者简介

学习目标

1.会写2个生字,理解生字组成的词语。有感情地朗读课文,背诵课文。

2.体会古诗中体现的传统习俗文化及表达的思想感情。

3.能根据诗中的典故,联系相关传统文化知识理解古诗表达得情感。

栖息 乌鸦

qī

yā

我会写

左右结构

“木”窄,中竖要长

“西”字稍扁、方框稍宽、里边的撇要长、竖弯不带钩。

qī

我会写

造句:夕阳西下,一群小麻雀早

早地栖息在树林里。

栖息

“牙”上横与下边撇折不相连,竖钩在上横靠右位置,与下横交叉

“鸟”笔画紧凑,不宜过宽。

yā

我会写

造句:夕阳快要落山了,夜幕就

要降临,乌鸦归巢了。

乌鸦

【十五夜】

【中庭】

【地白】

【冷露】

【尽】

【秋思】

秋天的情思,这里指怀人的思绪。

月光照在庭院的地上,像铺了一层白霜。。

农历八月十五中秋节的夜晚。

即庭中,庭院中。

秋天的露水。

都。

词语组合

十五夜望月

农历八月十五中秋节的夜晚。

在中秋之夜望月

中秋节,常以月之圆兆人之团圆,为寄托思念故乡、思念亲人之情。始于唐朝初年,盛行于宋朝,自古便有祭月、赏月、拜月、吃月饼、赏桂花、饮桂花酒等习俗,流传至今,经久不息。

解诗题

十五夜望月

[唐]王建

中庭/地白/树/栖鸦,

冷露/无声/湿/桂花。

今夜/月明/人/尽望,

不知/秋思/落/谁家。

理诗句、明诗意

理诗句、明诗意

中庭/地白/树/栖鸦,

“树栖鸦”应该是作者听到的,它衬托了什么?

是“鸦栖树”的倒装

作者看的

作者听的

以动衬静,让夜显得更加宁静

理诗句、明诗意

冷露/无声/湿/桂花。

用作动词,体现了桂花的莹润

作者感受的

“冷”写出的是月夜的冷清,还表现了什么?

“冷”字不仅写出月夜的冷清,还表现了作者心里的孤寂、清冷。

中庭地白树栖鸦

译文:中秋的月光照射在庭院中,地上好像铺上了一层霜雪那么白,树枝上安歇着乌鸦。

冷露无声湿桂花

译文:夜已经很深了,清冷的秋露悄悄地打湿庭中的桂花。

今夜∕月明∕人∕尽望,

不知∕秋思∕落∕谁家。

都

秋天的情思,这里指怀人的思绪

理诗句、明诗意

今夜∕月明∕人∕尽望,

不知∕秋思∕落∕谁家。

理诗句、明诗意

作者将感情寄托于 ,表达了作者

之情。

月亮

思念故乡

抒发了作者怎样的思想感情?

译文:今夜明月当空,世间人人都在仰望,不知道这秋天的情思会落到谁的一边。

今夜∕月明∕人∕尽望,

不知∕秋思∕落∕谁家。

理诗句、明诗意

理诗句、明诗意

对比读一读,体会“落”字用法的精妙之处。

不知秋思落谁家

不知秋思在谁家

“落”字,它给人以动的形象感觉,化无形为有形,仿佛那秋思随着银月的清辉,一齐洒落人间似的,用得不同凡响,新颖别致。而“在”字就显得平淡寡味。

《十五夜望月》描绘了中秋之夜的 ,和 的心情,展现了一幅寂寥、冷清、沉静的中秋之夜的图画。

月色

望月怀人

整体概括

课堂小结

《十五夜望月》是唐代诗人王建创作的一首以中秋月夜为内容的七绝。全诗四句二十八字,以每两句为一层意思,分别写中秋月色和望月怀人的心情,描绘了一幅静谧冷清的中秋月夜图,渲染了一种清幽、寂寥的气氛,表达了作者中秋思念亲人、思念故乡的情感。

课后延伸

有关传统节日的古诗

九月九日忆山东兄弟

[唐] 王维

独在异乡为异客,

每逢佳节倍思亲。

遥知兄弟登高处,

遍插茱萸少一人。

课后延伸

有关传统节日的古诗

元 日

[宋] 王安石

爆竹声中一岁除,

春风送暖入屠苏。

千门万户曈曈日,

总把新桃换旧符。

课后延伸

有关传统节日的古诗

乞 巧

[唐] 林杰

七夕今宵看碧霄,

牵牛织女渡河桥。

家家乞巧望秋月,

穿尽红丝几万条。

1、背诵并默写古诗。 (注意:题目、作者、朝代,把字写正确、美观)

2、你知道还有哪些古诗也写了传统习俗吗 查找资料了解一下。和同学分享。

课后作业

谢谢观赏

同课章节目录

- 第一单元

- 1 北京的春节

- 2 腊八粥

- 3 古诗三首

- 4* 藏戏

- 习作:家乡的风俗

- 语文园地

- 第二单元

- 5 鲁滨逊漂流记(节选)

- 6* 骑鹅旅行记(节选)

- 7* 汤姆·索亚历险记

- 口语交际:同读一本书

- 习作:写作品梗概

- 语文园地

- 快乐读书吧:漫步世界名著花园

- 第三单元

- 8 匆匆

- 9 那个星期天

- 习作例文

- 习作:让真情自然流露

- 语文园地

- 第四单元

- 10 古诗三首

- 11 十六年前的回忆

- 12 为人民服务

- 13 金色的鱼钩

- 口语交际:即兴发言

- 习作:心愿

- 语文园地

- 第五单元

- 14 文言文二则

- 15 真理诞生于一百个问号之后

- 16 表里的生物

- 17* 他们那时候多有趣啊

- 口语交际:辩论

- 习作:插上科学的翅膀飞

- 语文园地

- 第六单元

- 古诗词诵读

- 1 采薇(节选)

- 2 送元二使安西

- 3 春夜喜雨

- 4 早春呈水部张十八员外

- 5 江上渔者

- 6 泊船瓜洲

- 7 游园不值

- 8 卜算子·送鲍浩然之浙东

- 9 浣溪沙

- 10 清平乐