生物人教版七年级上册复习课件(一)(共22张PPT)(全册共3节复习课件)

文档属性

| 名称 | 生物人教版七年级上册复习课件(一)(共22张PPT)(全册共3节复习课件) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 31.6MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 生物学 | ||

| 更新时间 | 2022-12-22 20:39:07 | ||

图片预览

文档简介

(共22张PPT)

七上生物复习一

共三节复习

第一章 认识生物

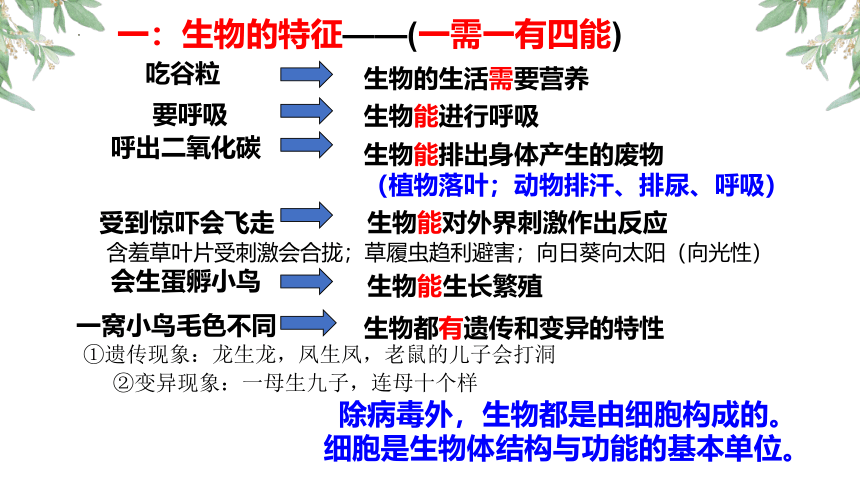

吃谷粒

要呼吸

呼出二氧化碳

受到惊吓会飞走

会生蛋孵小鸟

一窝小鸟毛色不同

生物都有遗传和变异的特性

生物的生活需要营养

生物能进行呼吸

生物能排出身体产生的废物

(植物落叶;动物排汗、排尿、呼吸)

生物能对外界刺激作出反应

生物能生长繁殖

一:生物的特征——(一需一有四能)

除病毒外,生物都是由细胞构成的。

细胞是生物体结构与功能的基本单位。

含羞草叶片受刺激会合拢;草履虫趋利避害;向日葵向太阳(向光性)

①遗传现象:龙生龙,凤生凤,老鼠的儿子会打洞

②变异现象:一母生九子,连母十个样

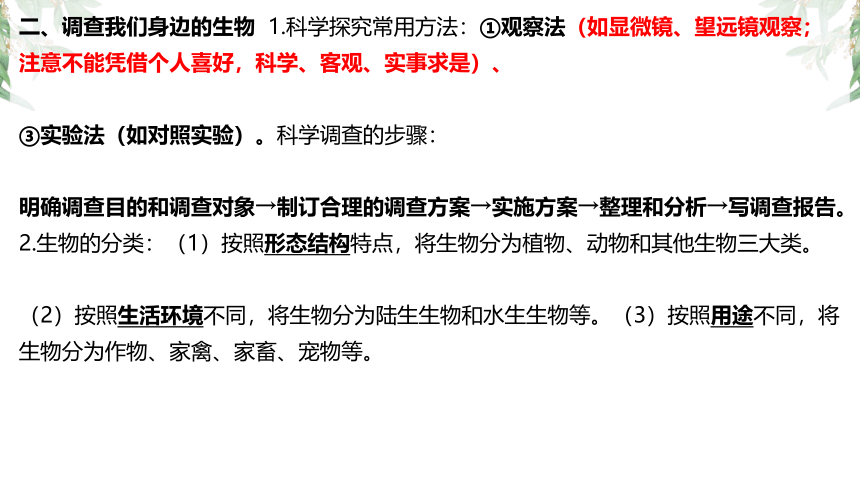

二、调查我们身边的生物 1.科学探究常用方法:①观察法(如显微镜、望远镜观察;注意不能凭借个人喜好,科学、客观、实事求是)、

③实验法(如对照实验)。科学调查的步骤:

明确调查目的和调查对象→制订合理的调查方案→实施方案→整理和分析→写调查报告。

2.生物的分类:(1)按照形态结构特点,将生物分为植物、动物和其他生物三大类。

(2)按照生活环境不同,将生物分为陆生生物和水生生物等。(3)按照用途不同,将生物分为作物、家禽、家畜、宠物等。

2.某调查小组将他们调查到的生物分为了两类,其中蚯蚓、银杏、木耳归为一类,金鱼、蝌蚪、水葫芦归为一类。他们的归类方法是( )

A.按照生物的用途

B.按照生物的生活环境

C.按照生物的大小

D.按照生物的形态结构特点

1.下列不属于生命现象的是( )

A.小麦在阳光下生长

B. 腐烂的树桩上长出蘑菇

C.无细胞结构的病毒

D. 会洗衣的机器人

D

B

4.某学校为了解学生的近视情况,选用的最佳科学探究方法是( )

A.实验法 B.观察法 C.调查法 D.文献法

5.下列不属于生物的是( )

A.珊瑚礁

B.大肠杆菌

C.生石花

D.新型冠状病毒

3.在调查校园生物中,以下同学的做法正确的是( )

A. 小明独自一人下到河水中去观察鱼

B. 小军发现一只老鼠, 觉得恶心便不记录

C. 小兰拨开草丛, 看到一只蟋蟀便把它记录下来

D. 小华发现不认识的植物, 将其拔起来带回家研究

C

C

A

第二章

第一节 生物与环境的关系

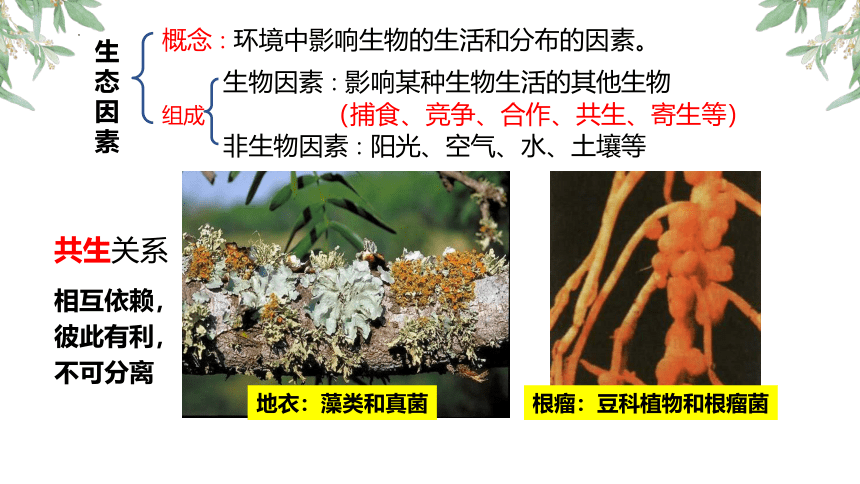

共生关系

地衣:藻类和真菌

根瘤:豆科植物和根瘤菌

相互依赖,彼此有利,不可分离

生

态

因

素

概念∶环境中影响生物的生活和分布的因素。

组成

生物因素∶影响某种生物生活的其他生物

非生物因素∶阳光、空气、水、土壤等

(捕食、竞争、合作、共生、寄生等)

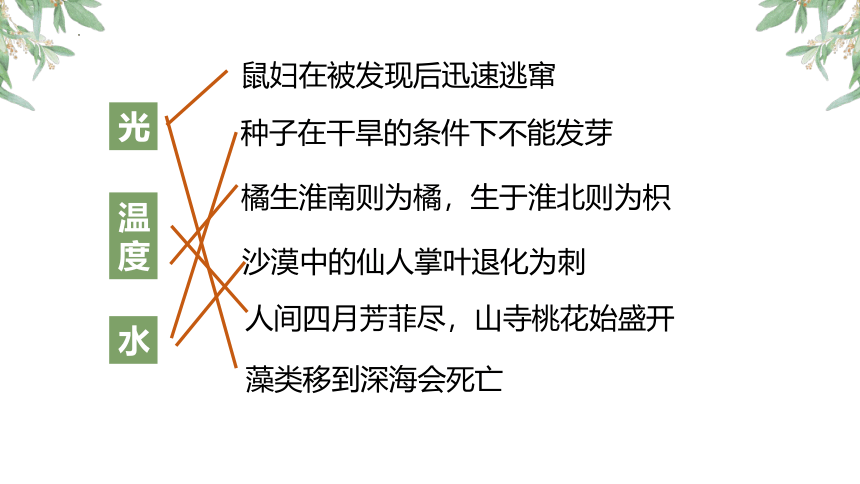

光

温度

水

藻类移到深海会死亡

橘生淮南则为橘,生于淮北则为枳

沙漠中的仙人掌叶退化为刺

种子在干旱的条件下不能发芽

鼠妇在被发现后迅速逃窜

人间四月芳菲尽,山寺桃花始盛开

4、在研究一种条件对研究对象的影响时,只有一种条件不同,其它条件都保持相同,这种不同的条件就是实验中的变量。像这样的实验就叫做对照实验。对照实验的原则:单一变量原则、重复实验原则、对照实验原则

5、★★案例:探究光对鼠妇分布的影响(1)提出的问题是:光会影响鼠妇的分布吗?(2)作出的假设是:光会影响鼠妇的分布。(3)为什么要用多只鼠妇做实验?避免偶然性,减小误差,提高实验可信度★(4)为什么计算全班平均值?使实验结果更准确。★★★★

考点2

生物与环境的关系

生物 环境

生物与环境的关系

适应(改变自身)

生物 环境

影响(改变环境)

例:骆驼刺的根系发达、仙人掌叶子退化成刺、保护色、拟态、旗形树等

例:蚯蚓疏松土壤、大树底下好乘凉、千里之堤,溃于蚁穴等

环境影响生物

例:台风将植物连根拔起,雨露滋润禾苗壮

生物适应环境

生物影响环境

生物与环境的关系

3.海豹皮下脂肪很厚

6.千里之堤,溃于蚁穴

8.大树底下好乘凉

7.骆驼刺的根系非常发达

5.生物的拟态、保护色、警戒色等

1.蚯蚓松土

4.骆驼尿液非常少,46℃时才会出汗

环境影响生物

2.雨露滋润禾苗壮

第二章

第二节 生物与环境组成生态系统

概念∶在一定地域内,生物与环境形成的统一的整体.

组成

生物部分∶①生产者---绿色植物(光合作用);

②消费者---大多数动物(吃现成有机物);

③分解者---腐生的细菌和真菌(分解作用)

非生物部分∶阳光、空气、水、土壤等

生态系统

1.菜地里的蚯蚓能将土壤中的有机物或枯枝败叶分解为无机物,供绿色植物再利用。由此可知蚯蚓属于生态系统成分中的( )

A.生产者 B.消费者 C.分解者 D.非生物部分

2.下列可以看作一个生态系统的是( )

A.教室里的同学 B.道路两旁的垂柳 C.操场上的阳光 D.校园里的荷花池

C

D

食物链

●箭头表示物质和能量流动的方向总是由被捕食者指向捕食者。

●起始环节是生产者,终止环节是消费者。

写法

在生态系统中,不同生物之间由于吃与被吃的关系而形成的链状结构。由生产者和消费者组成(无分解者)。

概念

数量、能量逐级递减,

有毒物质积累逐级递增

规律

1、食物链中能量来源是:________

2、生态系统中能量来源是________

3、消费者最终能量来源是:________

生产者

太阳能

太阳能

3、生态系统中生物的种类越多,成分越复杂,生态系统的自动调节能力越强,生态系统就越稳定。

生物圈是最大的生态系统

考点5

生物圈

是一切陆生生物的“立足点”

大气圈的底部

水圈的大部

岩石圈的表面

可飞翔的鸟类、昆虫、细菌等

距海平面150米内的水层

生物圈:地球上所有的生物及其环境的总和

地球之“肺”

地球之“肾”

绿色水库

产氧量最大

森林生态系统

湿地生态系统

森林生态系统

海洋生态系统

生物圈是一个统一的整体,是地球上最大的生态系统,是所有生物共同的家园。

3.如图表示某生态系统中构成食物链的四种生物在一段时间内的相对数量。下列说法正确的是( )

A.甲个体内的DDT含量最高

B.该食物链可表示为丁→乙→丙→甲

C.甲是生产者,乙、丙、丁是消费者

D. 该生态系统只有甲、乙、丙、丁四种生物

1.“稻田养鸭”目的是实现稻鸭双丰收,鸭子在这个过程中起着“杀虫禽”的作用,下列关于此食物链写法正确的是( )

A.农作物→蝗虫→鸭子 B.太阳→农作物→蝗虫→鸭子

C.农作物——蝗虫←鸭子 D. 农作物→蝗虫→鸭子→细菌

2.下列生态系统中,自动调节能力最强的是( )

A.湖泊生态系统 B.草原生态系统C.河流生态系统 D. 森林生态系统

A

D

C

第二单元 生物体的结构层次

第一节 练习使用显微镜

显微镜结构与操作步骤

考点7

光→弱 光→强

光圈

反 光 镜

大光圈

小光圈

平面镜

凹面镜

高倍物镜:

低倍物镜:

光线暗

光线亮

小而多(范围大)

大而少(范围小)

目镜

转换器

物镜

遮光器

反光镜

粗准焦螺旋

细准焦螺旋

甲乙:目镜

丙丁:物镜

显微镜放大倍数 =目镜X物镜

“反目正物”

显微镜结构与操作步骤

考点7

1.取镜安放

2.对光

3.观察

4.清洁收镜(整理)

低倍物镜对准通光孔

眼看目镜,转动反光镜

放玻片

粗准下降镜筒,看侧面

看目镜,先粗后细上升镜筒看清晰

物象“偏哪移哪”到中央

换高倍物镜不动粗

擦镜纸擦拭目镜和物镜

显微镜中看到的是“倒像”!

1.用显微镜观察洋葱表皮细胞时,下列哪种目镜和物镜的组合,在视野中看到的细胞数目最多的是( )

A. 目镜5×、物镜20× B. 目镜10×、物镜40×

C.目镜10×、物镜20× D.目镜12.5×、物镜40×

3.下列关于显微镜的使用,说法错误的是( )

A.如果目镜是16×,物镜是10×,则观察到的物像放大倍数是160倍

B.视野中有一个污点,转动目镜和玻片不移动,那么污点在物镜上

C. 要将位于视野左下方的细胞移到中央, 应将玻片向右上方移动

D.在调节粗准焦螺旋使镜筒下降时,眼睛要从侧面注视物镜

2.用显微镜观察正向放置写有“生物”二字的玻片,视野中应该是下列哪种情况( )

A

B

C

七上生物复习一

共三节复习

第一章 认识生物

吃谷粒

要呼吸

呼出二氧化碳

受到惊吓会飞走

会生蛋孵小鸟

一窝小鸟毛色不同

生物都有遗传和变异的特性

生物的生活需要营养

生物能进行呼吸

生物能排出身体产生的废物

(植物落叶;动物排汗、排尿、呼吸)

生物能对外界刺激作出反应

生物能生长繁殖

一:生物的特征——(一需一有四能)

除病毒外,生物都是由细胞构成的。

细胞是生物体结构与功能的基本单位。

含羞草叶片受刺激会合拢;草履虫趋利避害;向日葵向太阳(向光性)

①遗传现象:龙生龙,凤生凤,老鼠的儿子会打洞

②变异现象:一母生九子,连母十个样

二、调查我们身边的生物 1.科学探究常用方法:①观察法(如显微镜、望远镜观察;注意不能凭借个人喜好,科学、客观、实事求是)、

③实验法(如对照实验)。科学调查的步骤:

明确调查目的和调查对象→制订合理的调查方案→实施方案→整理和分析→写调查报告。

2.生物的分类:(1)按照形态结构特点,将生物分为植物、动物和其他生物三大类。

(2)按照生活环境不同,将生物分为陆生生物和水生生物等。(3)按照用途不同,将生物分为作物、家禽、家畜、宠物等。

2.某调查小组将他们调查到的生物分为了两类,其中蚯蚓、银杏、木耳归为一类,金鱼、蝌蚪、水葫芦归为一类。他们的归类方法是( )

A.按照生物的用途

B.按照生物的生活环境

C.按照生物的大小

D.按照生物的形态结构特点

1.下列不属于生命现象的是( )

A.小麦在阳光下生长

B. 腐烂的树桩上长出蘑菇

C.无细胞结构的病毒

D. 会洗衣的机器人

D

B

4.某学校为了解学生的近视情况,选用的最佳科学探究方法是( )

A.实验法 B.观察法 C.调查法 D.文献法

5.下列不属于生物的是( )

A.珊瑚礁

B.大肠杆菌

C.生石花

D.新型冠状病毒

3.在调查校园生物中,以下同学的做法正确的是( )

A. 小明独自一人下到河水中去观察鱼

B. 小军发现一只老鼠, 觉得恶心便不记录

C. 小兰拨开草丛, 看到一只蟋蟀便把它记录下来

D. 小华发现不认识的植物, 将其拔起来带回家研究

C

C

A

第二章

第一节 生物与环境的关系

共生关系

地衣:藻类和真菌

根瘤:豆科植物和根瘤菌

相互依赖,彼此有利,不可分离

生

态

因

素

概念∶环境中影响生物的生活和分布的因素。

组成

生物因素∶影响某种生物生活的其他生物

非生物因素∶阳光、空气、水、土壤等

(捕食、竞争、合作、共生、寄生等)

光

温度

水

藻类移到深海会死亡

橘生淮南则为橘,生于淮北则为枳

沙漠中的仙人掌叶退化为刺

种子在干旱的条件下不能发芽

鼠妇在被发现后迅速逃窜

人间四月芳菲尽,山寺桃花始盛开

4、在研究一种条件对研究对象的影响时,只有一种条件不同,其它条件都保持相同,这种不同的条件就是实验中的变量。像这样的实验就叫做对照实验。对照实验的原则:单一变量原则、重复实验原则、对照实验原则

5、★★案例:探究光对鼠妇分布的影响(1)提出的问题是:光会影响鼠妇的分布吗?(2)作出的假设是:光会影响鼠妇的分布。(3)为什么要用多只鼠妇做实验?避免偶然性,减小误差,提高实验可信度★(4)为什么计算全班平均值?使实验结果更准确。★★★★

考点2

生物与环境的关系

生物 环境

生物与环境的关系

适应(改变自身)

生物 环境

影响(改变环境)

例:骆驼刺的根系发达、仙人掌叶子退化成刺、保护色、拟态、旗形树等

例:蚯蚓疏松土壤、大树底下好乘凉、千里之堤,溃于蚁穴等

环境影响生物

例:台风将植物连根拔起,雨露滋润禾苗壮

生物适应环境

生物影响环境

生物与环境的关系

3.海豹皮下脂肪很厚

6.千里之堤,溃于蚁穴

8.大树底下好乘凉

7.骆驼刺的根系非常发达

5.生物的拟态、保护色、警戒色等

1.蚯蚓松土

4.骆驼尿液非常少,46℃时才会出汗

环境影响生物

2.雨露滋润禾苗壮

第二章

第二节 生物与环境组成生态系统

概念∶在一定地域内,生物与环境形成的统一的整体.

组成

生物部分∶①生产者---绿色植物(光合作用);

②消费者---大多数动物(吃现成有机物);

③分解者---腐生的细菌和真菌(分解作用)

非生物部分∶阳光、空气、水、土壤等

生态系统

1.菜地里的蚯蚓能将土壤中的有机物或枯枝败叶分解为无机物,供绿色植物再利用。由此可知蚯蚓属于生态系统成分中的( )

A.生产者 B.消费者 C.分解者 D.非生物部分

2.下列可以看作一个生态系统的是( )

A.教室里的同学 B.道路两旁的垂柳 C.操场上的阳光 D.校园里的荷花池

C

D

食物链

●箭头表示物质和能量流动的方向总是由被捕食者指向捕食者。

●起始环节是生产者,终止环节是消费者。

写法

在生态系统中,不同生物之间由于吃与被吃的关系而形成的链状结构。由生产者和消费者组成(无分解者)。

概念

数量、能量逐级递减,

有毒物质积累逐级递增

规律

1、食物链中能量来源是:________

2、生态系统中能量来源是________

3、消费者最终能量来源是:________

生产者

太阳能

太阳能

3、生态系统中生物的种类越多,成分越复杂,生态系统的自动调节能力越强,生态系统就越稳定。

生物圈是最大的生态系统

考点5

生物圈

是一切陆生生物的“立足点”

大气圈的底部

水圈的大部

岩石圈的表面

可飞翔的鸟类、昆虫、细菌等

距海平面150米内的水层

生物圈:地球上所有的生物及其环境的总和

地球之“肺”

地球之“肾”

绿色水库

产氧量最大

森林生态系统

湿地生态系统

森林生态系统

海洋生态系统

生物圈是一个统一的整体,是地球上最大的生态系统,是所有生物共同的家园。

3.如图表示某生态系统中构成食物链的四种生物在一段时间内的相对数量。下列说法正确的是( )

A.甲个体内的DDT含量最高

B.该食物链可表示为丁→乙→丙→甲

C.甲是生产者,乙、丙、丁是消费者

D. 该生态系统只有甲、乙、丙、丁四种生物

1.“稻田养鸭”目的是实现稻鸭双丰收,鸭子在这个过程中起着“杀虫禽”的作用,下列关于此食物链写法正确的是( )

A.农作物→蝗虫→鸭子 B.太阳→农作物→蝗虫→鸭子

C.农作物——蝗虫←鸭子 D. 农作物→蝗虫→鸭子→细菌

2.下列生态系统中,自动调节能力最强的是( )

A.湖泊生态系统 B.草原生态系统C.河流生态系统 D. 森林生态系统

A

D

C

第二单元 生物体的结构层次

第一节 练习使用显微镜

显微镜结构与操作步骤

考点7

光→弱 光→强

光圈

反 光 镜

大光圈

小光圈

平面镜

凹面镜

高倍物镜:

低倍物镜:

光线暗

光线亮

小而多(范围大)

大而少(范围小)

目镜

转换器

物镜

遮光器

反光镜

粗准焦螺旋

细准焦螺旋

甲乙:目镜

丙丁:物镜

显微镜放大倍数 =目镜X物镜

“反目正物”

显微镜结构与操作步骤

考点7

1.取镜安放

2.对光

3.观察

4.清洁收镜(整理)

低倍物镜对准通光孔

眼看目镜,转动反光镜

放玻片

粗准下降镜筒,看侧面

看目镜,先粗后细上升镜筒看清晰

物象“偏哪移哪”到中央

换高倍物镜不动粗

擦镜纸擦拭目镜和物镜

显微镜中看到的是“倒像”!

1.用显微镜观察洋葱表皮细胞时,下列哪种目镜和物镜的组合,在视野中看到的细胞数目最多的是( )

A. 目镜5×、物镜20× B. 目镜10×、物镜40×

C.目镜10×、物镜20× D.目镜12.5×、物镜40×

3.下列关于显微镜的使用,说法错误的是( )

A.如果目镜是16×,物镜是10×,则观察到的物像放大倍数是160倍

B.视野中有一个污点,转动目镜和玻片不移动,那么污点在物镜上

C. 要将位于视野左下方的细胞移到中央, 应将玻片向右上方移动

D.在调节粗准焦螺旋使镜筒下降时,眼睛要从侧面注视物镜

2.用显微镜观察正向放置写有“生物”二字的玻片,视野中应该是下列哪种情况( )

A

B

C