2014年高二历史单元小结与测评: 第五单元《中国近现代社会生活的变迁》(人教版必修2) Word版含解析

文档属性

| 名称 | 2014年高二历史单元小结与测评: 第五单元《中国近现代社会生活的变迁》(人教版必修2) Word版含解析 |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 377.5KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2014-01-20 22:46:36 | ||

图片预览

文档简介

(时间:45分钟 满分:100分)

一、选择题(每小题5分,共60分)

1.“自同光以迄宣统,妇女服饰,以上海为最入时,流风所被,几及全国。富贵之家,莫不尤而效之,其人辄顾影自怜,私心窃喜,贫贱者亦步趋恐后。”上述现象出现的主要原因是( )

A.女性审美观念发生变化 B.外来文化被广泛接受

C.近代社会发生急剧变革 D.上海开近代风气之先河

解析:本题考查学生的理解能力。材料信息表明,清朝末年妇女的服饰深受西方文化的影响,出现这种情况的主要原因是近代中国社会的急剧变革,维新变法运动、辛亥革命相继发生,对中国人的生活习俗产生了重大影响。

答案:C

2.近代社会生活的变化往往与当时的政治状况紧密相连。下列具有鲜明的政治色彩的是( )

A.“断发” B.吃西餐

C.穿洋服 D.近代婚姻

解析:辫子是清朝统治的象征,“断发”的兴起主要是受西方民主平等思想的影响。辛亥革命前后,“断发”不仅是移风易俗,还带有反清的色彩,故A项符合题意。

答案:A

3.清末,中国城乡居民的日常生活用品中很多带有一个“洋”字,而在内陆乡村,农民靠家庭纺织业与手工作坊来解决生活基本用品的需求。这说明当时( )

A.乡村自然经济已经解体 B.社会生活新旧并存

C.生活方式没有地区差异 D.城市仍处封闭状态

解析:本题考查学生对比分析能力。伴随着列强侵略,外来事物不断涌入,而广大农村受冲击相对较小,故当时社会上存在新旧并存的现象。

答案:B

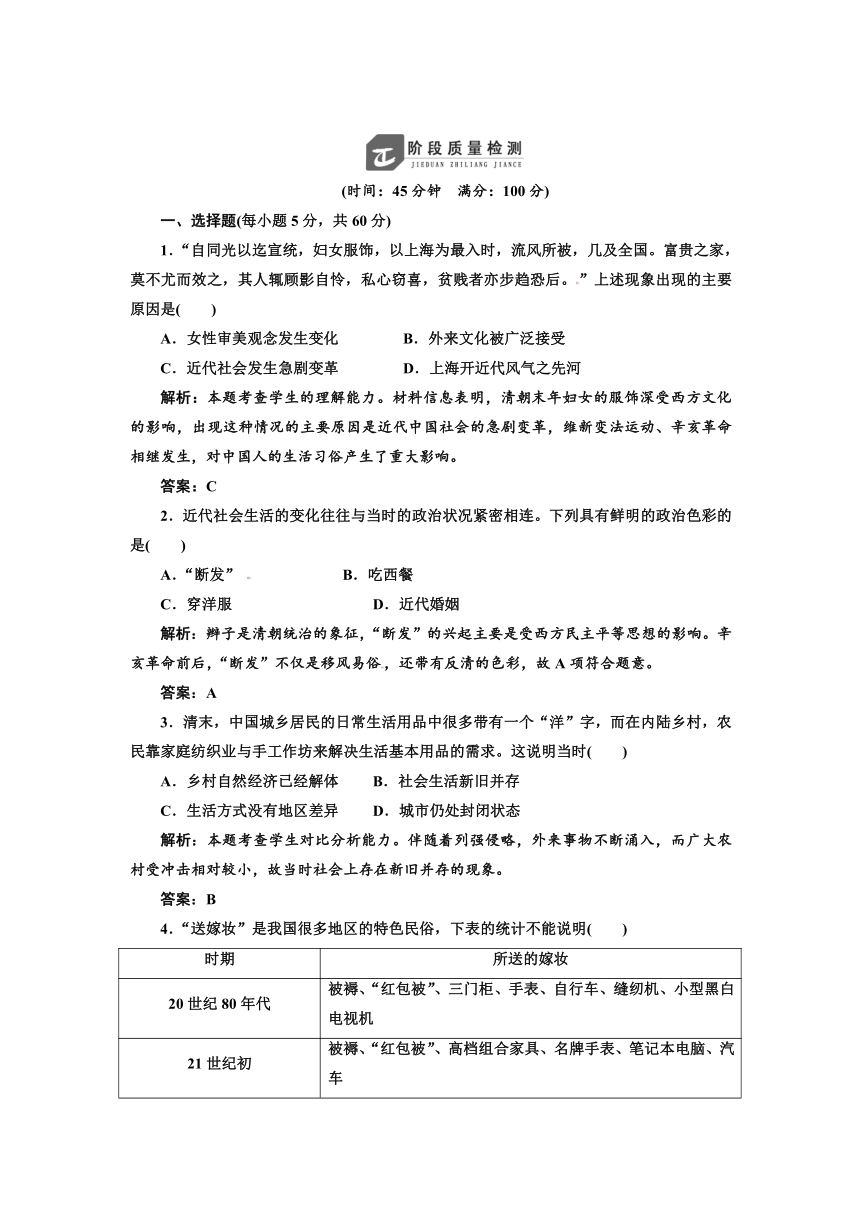

4.“送嫁妆”是我国很多地区的特色民俗,下表的统计不能说明( )

时期

所送的嫁妆

20世纪80年代

被褥、“红包被”、三门柜、手表、自行车、缝纫机、小型黑白电视机

21世纪初

被褥、“红包被”、高档组合家具、名牌手表、笔记本电脑、汽车

A.西式婚礼逐渐被人们所接受

B.嫁妆品种越来越丰富,越来越现代化

C.改革开放后人们生活水平大为提高

D.嫁妆保留了传统特色,体现了时代特色

解析:本题考查学生的分析、理解能力。“送嫁妆”说明仍保留了我国传统的婚礼风俗,D项正确;根据所送嫁妆可以看出改革开放后人民生活水平大为提高,嫁妆品种越来越现代化,B、C两项正确。A项在统计表中无法体现,符合题意。

答案:A

5.清末中国交通运输方式开始呈现出近代化特征,具体表现是( )

①近代轮船运输业诞生 ②近代铁路运输业诞生

③民用航空事业拉开序幕 ④建立和发展了汽车工业

A.①②③ B.②③④

C.①②④ D.①②

解析:中国民用航空事业发端于1920年,而汽车工业的建立和发展是新中国成立以后的事情,排除③④。答案为D。

答案:D

6.黄遵宪(1848~1905)生活的时代,人们的衣食住行发生了很大的变化。他寄托情思的诗作《今别离》:“别肠转如轮,一刻既万州……送者未及返,君在天尽头……”所反映的是( )

A.新式交通工具的传入改变了人们的生活方式

B.西方建筑风格的传入丰富了中国近代居室的样式

C.西装的传入推动了中国服饰的多样化

D.西方餐饮的传入影响了中国的传统饮食

解析:“送者未及返,君在天尽头”表明“君”行动之迅速,因此该诗反映的是近代交通工具对人们生活的影响,B、C、D三项在文中均未体现,可排除。

答案:A

7.假如你要准备写一篇关于“新中国铁路事业”的小论文,有下列写作提纲,其中正确的是( )

A.新中国成立之初,大力发展沿海铁路

B.“八五”“九五”期间,国家相应减少了铁路资金投入

C.20世纪末,中国铁路运营总里程居世界第一位

D.机车、铁路技术改造成为铁路事业发展的重要内容

解析:本题考查学生对基础知识的识记能力。新中国成立之初,大力发展西北、西南地区的铁路。“八五”“九五”期间,国家投入巨额资金加快铁路建设。20世纪末,中国铁路运营总里程居世界第四位。D项正确。

答案:D

8.甲午战争期间,如果你是前线将领,有十万火急的军情要向朝廷报告,你当时会采用哪种方式( )

A.通过驿站传递 B.通过轮船传递

C.通过有线电报传递 D.通过无线电报传递

解析:首先必须知道甲午战争的时间是1894~1895年,其次要了解四个选项的传递方式在中国产生的时间。驿站古代就有,轮船与火车是大清邮政运送邮件的方式,有线电报产生于1877年,无线电报是1906年才创设的。军情传递自然是越快越好,所以通过有线电报传递是当时最好、也是最快的方式。

答案:C

9.《盛世危言》指出:“……置之,灾民流离困苦情形宛然心目。作奸犯科者,明正典刑……中历历详述,见之者胆落气沮,不敢恣意横行,自有……(士君子)足不逾户庭而周知天下之事……”郑观应在此盛赞的是( )

A.修筑铁路 B.创办报刊

C.放映电影 D.开通电话

解析:本题考查近代中国社会生活习俗的变化。郑观应是中国早期维新思想家,出生于十九世纪中期,根据题干中“不逾户庭而周知天下之事”的描述,结合作者生活的时代背景分析,应选B项。C项在二十世纪初期出现,电话不满足“知天下之事”的描述。

答案: B

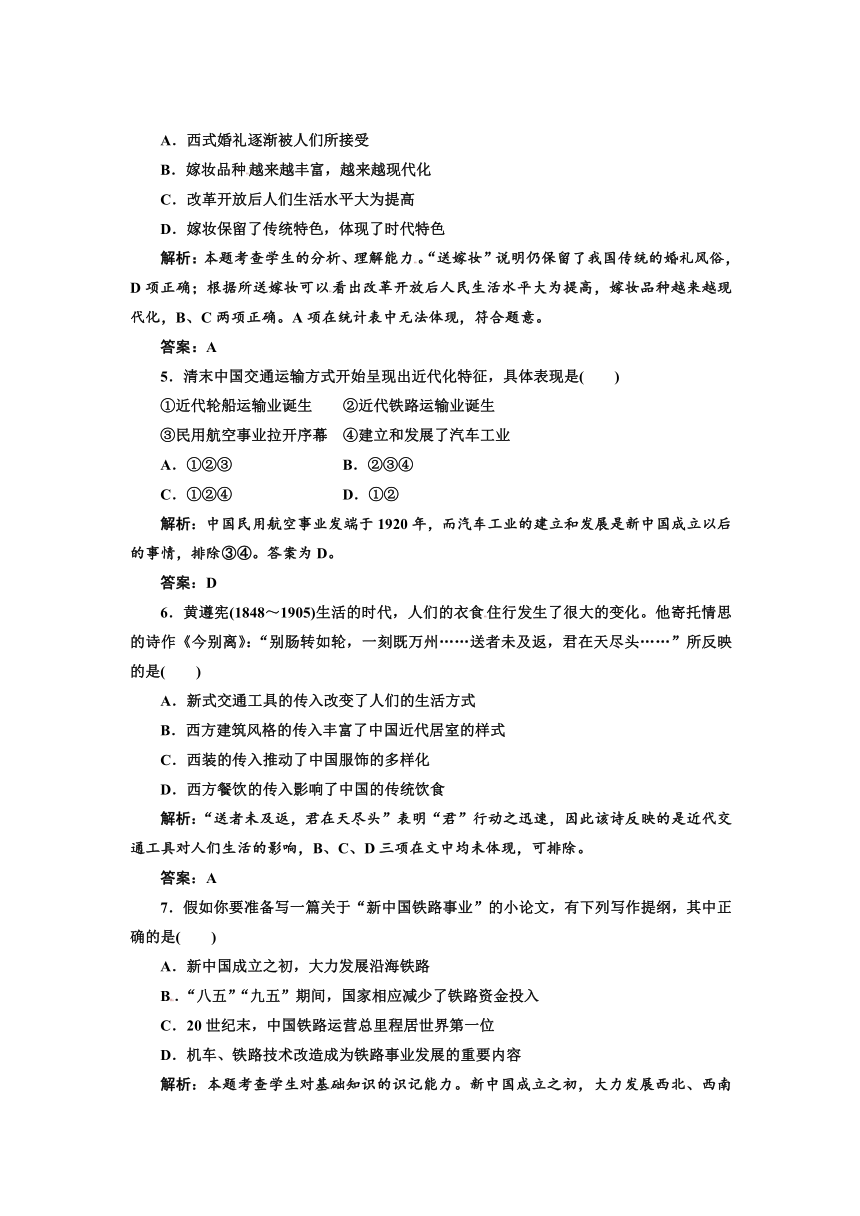

10.一定时期的报纸反映一定时期的历史面貌。观察下图所示报头,不能得出的推论是( )

A.中华书局创办于1912年

B.民族工业迎来发展的春天

C.当时社会上农历与西历共存

D.广告成为企业宣传的手段

解析:本题考查中国民族资本主义的发展。根据题干信息“中华民国十年纪念”分析,应为1922年,中华书局创办于1912年;B项中民族工业发展的春天是从1912年到1919年,不符合题干;图上有“阴历”“阳历”字样,因此C项正确;从图上“大赠品”字样分析,有吸引顾客的目的,因此具有广告性质。

答案:B

11.某制片公司拍摄一部电影,影片反映的是1915年在上海发生的故事,其中不可能出现的场景是( )

A.住在西式洋楼里的洋人吃西餐

B.轮船往来于黄浦江上,人力车穿梭在大街上

C.报童在大街上叫喊:卖报!卖报!

D.大街上张贴着《歌女红牡丹》的电影海报

解析:本题考查学生的识记判断能力。中国电影事业起步于1905年,但是第一部有声电影《歌女红牡丹》出现于1931年,故D项不可能出现,其余选项都有可能出现。

答案:D

12.下列来源于中国互联网信息中心(CNNIC)《中国互联网络发展状况统计报告》的数据,其体现出来的社会变化不包括( )

A.中国与世界的联系日益密切

B.信息技术革命在中国得到迅速发展

C.互联网替代了其他信息传媒

D.高新技术的发展改变了人们的生活

解析:本题考查学生的识图分析能力和理解能力。材料反映了中国互联网事业的快速发展状况,B项正确;A、D两项反映了互联网对我国和人们生活的影响;互联网不可能取代报纸等信息传媒,同时材料中并没有体现其他传媒方式的发展状况,故C项错误,符合题意。

答案:C

二、非选择题(第13题18分,第14题22分,共40分)

13.阅读下列材料:

材料一 现在上海几个女学堂的女学生,一个个神清气爽、磊落大方……身体没有一点弯曲,好似春天的修竹一样细直。这一种文明的好看,真是如雪之洁,如水之清,比那种涂脂抹粉、一步三扭的小脚伶仃的样子,真是天地了。

——《女学报》

材料二 有人劝不要缠足,还有女史张静娴说缠足是害天理、害人伦、害国事、害人命,把妇女缠足的弊都道破了,真说的好得很。妹子从那儿起,这足总没好生缠他。

——《女学报》1903年11月

材料三 五千余年兮进化人群,育蚕始祖溯源西陵。女子蚕业学校成,振兴实业之先声。利权外溢兮国民困,优胜劣败在竞争。衣被苍生,组织交明,我曹责任非轻。

——《女子世界》

第6期1907年7月

请回答:

(1)根据材料一概括说明,当时社会上出现了什么新气象?依据材料二和所学知识分析,这种新气象的成因有哪些?(6分)

(2)根据材料三中的歌词说明,女子蚕业学校的办学理念是什么?(4分)

(3)综合三段材料概括,20世纪初妇女的观念发生了哪些方面的变化?(8分)

解析:第(1)问的第一小问抓住材料现象“女学堂的女学生”“比那种涂脂抹粉、一步三扭的小脚伶仃的样子,真是天地了”来提炼分析;第二小问从材料二可以获得是报纸宣传,女学堂的女学生新气象反映了学堂教育影响和西方思想影响。第(2)问从“振兴实业之先声”“我曹责任非轻”来概括。第(3)问可以从经济观念、教育观念、社会观念、审美观念等角度思考。

答案:(1)新气象:妇女摆脱了缠足陋俗的束缚,接受新式教育。

成因:报纸的宣传,新式学堂的创办;西方思想的传播。

(2)办学理念:倡导实业,救国救民,注重社会责任感。

(3)经济观念:重视女子就业。

教育观念:重视女子教育。

社会观念:重视文明进步。

审美观念:提倡自然清纯之美,反对矫揉做作的旧观念。

14.阅读下列材料,回答问题。

材料一 修筑铁路,“凿我山川,害我田庐,碍我风水,占我商民生计”。

——李鸿章

材料二 凡穷则变,变则通。将来通商各口,洋商私设电线,在所不免。但由此口至彼口,官不允许,总做不到。……然与其任洋人在内地开设铁路电线,又不若中国自行仿办,权自我操,彼亦无可置喙耳。

——李鸿章

材料三 近代中国的铁路大部分是靠外国资金建设起来的,经营权也大部分落入外国公司或外国政府手中。1894年自主修筑铁路为21%,以后便在6.9%至15.7%之间波动。1937年,中国铁路总长21 761千米,其中由南京国民政府控制的占52.5%,其余为日、英、法等列强资本所控制。

材料四 1949年以后,中国的铁路建设取得了辉煌的成就。2006年青藏铁路全线开通,是我国社会主义现代化建设取得的一项重大成就。

(1)从材料一到材料二,李鸿章对于修筑铁路的态度发生了怎样的变化?据材料回答这种变化的理由是什么?反映的实质问题是什么?(6分)

(2)简要分析列强在中国修筑铁路的真实目的。(4分)

(3)据材料三概括晚清及抗日战争前中国铁路的主要特征。(6分)

(4)综合上述材料,就近代以来中国铁路的发展谈谈你的认识。(6分)

解析:第(1)问中的第一小问,通过阅读对比两则材料即可得出答案;第二小问,由材料二中信息得出;第三小问,实质可结合洋务运动回答。第(2)问,根据材料四结合所学可知列强修筑铁路实质是资本榆出。第(3)问,通过阅读材料、归纳信息即可得出答案。第(4)问,综合以上几问回答。

答案:(1)变化:从反对修筑铁路到主张在中国修筑铁路。理由:与其让洋人修筑铁路,还不如自己控制修筑铁路权。实质问题:洋务派主张学习外国先进的科学技术。

(2)目的:这是列强资本输出的重要形式,通过修筑铁路攫取中国的财富、运输军队延伸侵略势力,以便全方位控制中国。

(3)特征:清朝时期,列强控制了中国的铁路修筑权;民国时期,中国自主修筑铁路的比例有所增加,但铁路主权仍受到严重损害。

(4)认识:近代以来铁路的发展从无到有、取得重大成就,从不重视到重视;由列强控制铁路修筑权到逐渐的由中国自主控制。

同课章节目录

- 第一单元 古代中国经济的基本结构与特点

- 1 发达的古代农业

- 2 古代手工业的进步

- 3 古代商业的发展

- 4 古代的经济政策

- 第二单元 资本主义世界的市场的形成和发展

- 5 开辟新航路

- 6 殖民扩张与世界市场的拓展

- 7 第一次工业革命

- 8 第二次工业革命

- 第三单元 近代中国经济结构的变动与资本主义的曲折发展

- 9 近代中国经济结构的变动

- 10 中国民族资本主义的曲折发展

- 第四单元 中国特色社会主义建设的道路

- 11 经济建设的发展和曲折

- 12 从计划经济到市场经济

- 13 对外开放格局的初步形成

- 第五单元 中国近现代社会生活的变迁

- 14 物质生活与习俗的变迁

- 15 交通和通讯工具的进步

- 16 大众传媒的变迁

- 探究活动课 中国民生百年变迁

- 第六单元 世界资本主义经济政策的调整

- 17 空前严重的资本主义世界经济危机

- 18 罗斯福新政

- 19 战后资本主义的新变化

- 第七单元 苏联的社会主义建设

- 20 从“战时共产主义”到“斯大林模式”

- 21 二战后苏联的经济改革

- 第八单元 世界经济的全球化趋势

- 22 战后资本主义世界经济体系的形成

- 23 世界经济的区域集团化

- 24 世界经济的全球化趋势