第七单元《苏联的社会主义建设》单元测试(人教版必修2,含解析)

文档属性

| 名称 | 第七单元《苏联的社会主义建设》单元测试(人教版必修2,含解析) |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 662.1KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2014-01-21 08:19:31 | ||

图片预览

文档简介

第七单元《苏联的社会主义建设》单元检测

一、选择题(每小题5分,共60分)

1.“同志们,炮火包围着我们,凶猛的野兽齐向我们猛扑”。为打退国内外敌人的进攻,苏俄实行了“战时共产主义”政策,下列不属于这一政策内容的是( )

A.大中小工业企业全部实行国有化

B.实行货币流通和商品交换

C.取消自由贸易

D.实行普遍义务劳动制

解析:本题考查学生对基础知识的识记能力。“战时共产主义”政策规定:大中小工业企业全部实行国有化,取消自由贸易和实行普遍义务劳动制,不允许商品交换和货币流通。

答案:B

2.列宁发现“农民并非受人蛊惑,‘自觉地’进行反布尔什维克党的活动,而是感到切身利益受到损害,‘本能地’起来反对苏维埃”。使农民“切身利益受到损害”的原因是( )

A.斯大林模式的实行

B.战时共产主义政策的影响

C.新经济政策的实施

D.帝国主义对十月革命的破坏

解析:本题考查学生的分析理解能力。材料中农民“切身利益受到损害……起来反对苏维埃”是因为余粮收集制的实行,故选B。

答案:B

3.下面两幅历史图片反映的情况有明显变化。出现这种变化的主要原因是( )

A.战时共产主义政策的继续实行

B.新经济政策的实行

C.战争结束,形势发生变化

D.西方国家的“和平演变”

解析:图1表示面对内忧外患的局面,苏俄实行战时共产主义政策,保卫了新生的政权;图2指战争结束后,俄共(布)继续实行战时共产主义政策引发严重的政治危机。

答案:A

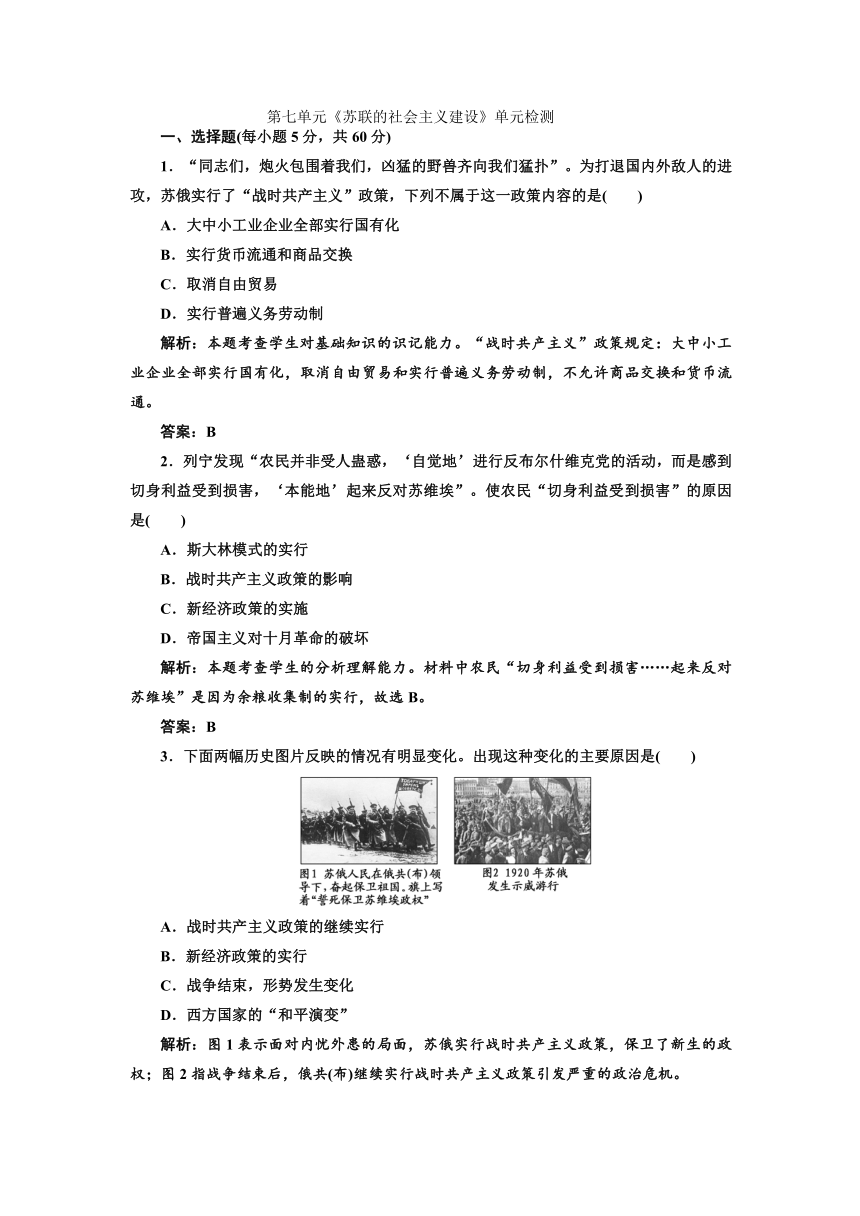

4.下表是苏俄新经济政策实施后农业生产的恢复和发展情况,从中可以得出的结论包括( )

年份项目 1921年 1923年 1925年

6 620 7 860 8 730

粮食作物产量(亿普特) 22.13 34.55 44.24

①提高了农民的生产积极性 ②提高了农产品产量

③新经济政策符合苏俄的国情 ④完成了农业集体化

A.①②③④ B.②③

C.①② D.①②③

解析:解题时注意题干中“新经济政策实施”这一信息,并观察表格中数字变化情况。新经济政策并没有涉及农业所有制形式的变更,依然是农民土地所有制。1928年以后新经济政策逐步被取消,逐渐实行农业集体化。

答案:D

5.列宁说:“在战争结束的时候,俄国就像是一个被打得半死的人……而现在,谢天谢地,他居然能够拄着拐杖走动了!”这根“拐杖”所起的作用是( )

A.赢得了一战胜利

B.建立了完善的工业体系

C.巩固了工农联盟

D.完成了向社会主义过渡

解析:本题考查新经济政策,主要考查学生准确理解材料信息并结合所学知识解决问题的能力。俄国于十月革命后退出一战,排除A项;建立完善的工业体系和实现向社会主义过渡是斯大林时期的成就,排除B、D两项;从材料看,列宁这个言论应该发表在俄国经济由严重破坏到开始恢复之时,也就是在新经济政策实行之时,新经济政策实施的一个重要作用是巩固了工农联盟,故选C。

答案:C

6.20世纪30年代,西方经济趋于崩溃,而苏联经济发展迅速,西方人士纷纷前往苏联取经,美国记者林肯·斯蒂芬斯从苏联回国后声明:“我看到了未来,它行得通。”“它”是指苏联的( )

A.农业集体化道路

B.优先发展重工业的方针

C.社会主义制度

D.利用五年计划发展经济的做法

解析:本题考查学生的理解能力。美国经济危机爆发是由于美国经济处于无政府状态,生产的盲目与人民实际购买力降低的矛盾加剧,美国可以借鉴苏联计划经济的做法,加强国家对经济的干预。

答案:D

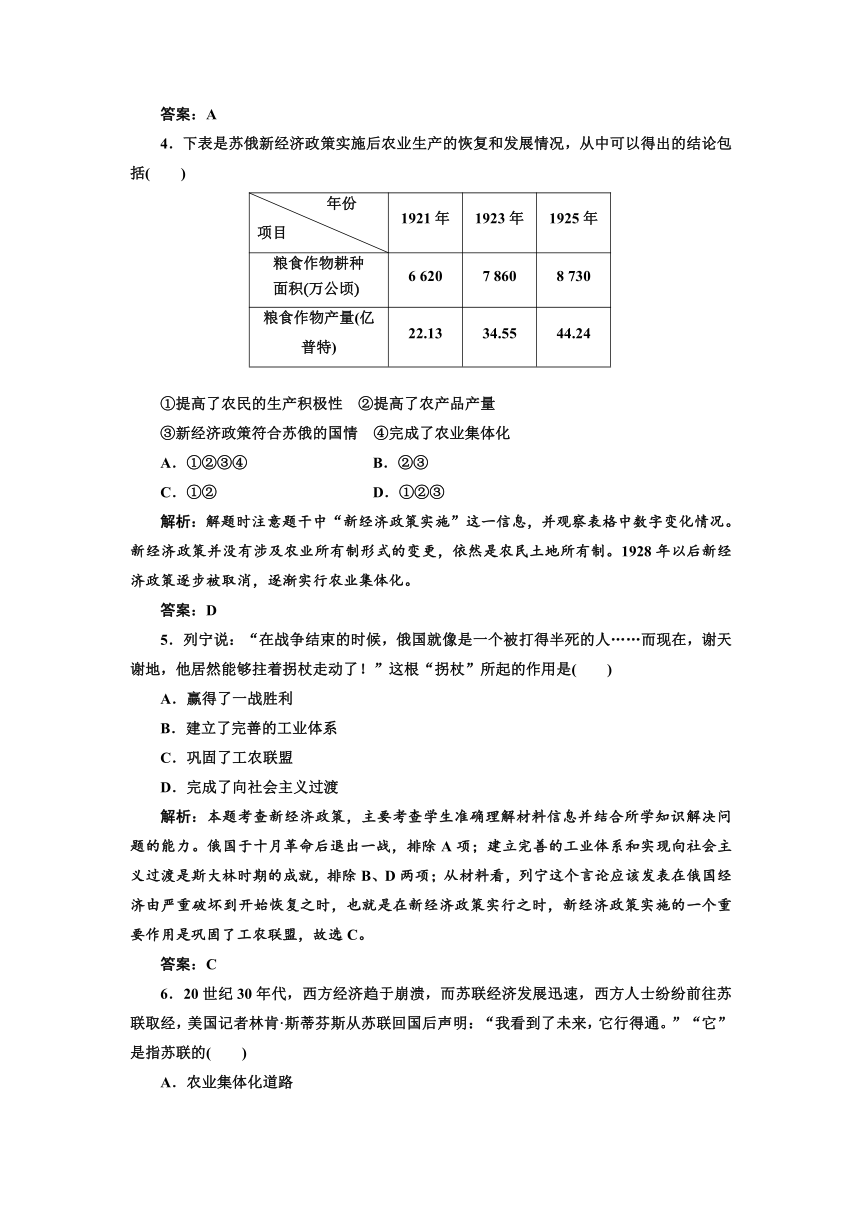

7.(2012·福建高考)表1是苏联20世纪二三十年代粮食产量的统计数据。出现这一变化的主要原因是( )

表1

年代 1925~1927年 1928~1932年 1933~1937年

年均粮食产量(万吨) 7 527 7 360 7 290

A.地广人稀

B.自然灾害频发

C.斯大林农业政策的推行

D.赫鲁晓夫农业改革的实施

解析:从表中可以分析,苏联的粮食产量一直呈现下降趋势,原因是斯大林推行的农业政策,以牺牲农业来发展工业,农业得不到发展。

答案:C

8.某一历史阶段,苏联曾投资50亿卢布在东部大规模垦荒,垦荒地的肥力迅速耗尽,几百万公顷土地遭风蚀,换来了沙化的土地和丛生的杂草,造成这一结果的苏联领导人是

( )

A.勃列日涅夫 B.斯大林

C.赫鲁晓夫 D.戈尔巴乔夫

解析:材料反映的是在冒进思想的指导下大规模开垦荒地,是赫鲁晓夫改革的措施,故选C项。

答案:C

9.新经济政策与赫鲁晓夫农业改革措施的共同点是( )

A.农民的生产积极性受到压抑

B.实行了农产品的市场定价

C.国家改变了农产品的征收方式

D.纠正了农业集体化的弊端

解析:本题考查学生的分析比较能力。新经济政策实行粮食税代替余粮收集制,调动了农民的生产积极性,赫鲁晓夫改革取消农产品的义务交售制,实行收购制,提高收购价格,增加农民收入,也有利于调动农民的生产积极性,故A项错,C项正确。B项不符合赫鲁晓夫的改革,其并未实行市场定价,D项明显不符合新经济政策,农业集体化出现在新经济政策废除之后。

答案:C

10.赫鲁晓夫、勃列日涅夫两人执政期间都实施了一系列的经济改革,他们的改革对苏联的共同作用不包括( )

A.都在一段时间内收到了一定成效

B.开辟了新型工业化模式

C.都没有解决苏联经济发展的根本问题

D.改革最终都以失败而告终

解析:本题考查学生的比较判断能力。赫鲁晓夫、勃列日涅夫改革都在一段时间内收到一定成效,但都没有解决苏联经济发展的根本问题即突破斯大林模式,故改革最终都失败了。所以他们的改革都没有开辟新型工业化模式,故选B。

答案:B

11.“国家情况不妙。我们什么都有:土地、石油和天然气、其他自然资源;智慧和才能也都不错。我们的生活却比发达国家差得多,越来越落后到他们的后面……”这是戈尔巴乔夫辞职时发表的电视演说词。造成这种状况的根本原因是( )

A.戈尔巴乔夫的“民主社会主义”的改革失败

B.美苏冷战

C.高度集中的政治经济体制

D.片面强调重工业发展的恶果

解析:由材料可知,“这种状况”指苏联人民生活水平较差,经济恶化,其根本原因是斯大林模式的弊端长期得不到纠正,故选C项。

答案:C

12.在苏联的发展过程中,不同的领导人的政策产生了不同的效果,下列说法错误的是( )

A.列宁直接领导了十月革命,并建立了苏维埃社会主义共和国联盟

B.斯大林领导苏联的经济建设,使苏联的工业总产值跃居世界第二

C.赫鲁晓夫的改革重点是重工业领域,缩短了和美国的经济差距

D.戈尔巴乔夫的改革,是苏联解体的重要原因

解析: 赫鲁晓夫的改革侧重于农业领域;勃列日涅夫的改革重点是重工业领域,使苏联的军事实力达到了与美国相匹敌的水平。

答案:C

二、非选择题(第13题20分,第14题20分,共40分)

13.(2012·山东高考)20世纪二三十年代,斯大林和罗斯福开创了两种新的经济运行模式。阅读材料,回答问题。

材料一 斯大林的国家工业化和农业全盘集体化运动,体现着直接过渡到社会主义的原则……从理论到实践都明显地改变了列宁的新经济政策。

——据叶书宗《关于苏联的国家工业化

和农业全盘集体化问题》

材料二 罗斯福新政期间,一些人激烈地抨击罗斯福,说他“叛变了他的阶级”,其举措是“淡红色的社会主义”。

——据黄安年《美国社会经济史论》等

材料三 计划多一点还是市场多一点,不是社会主义与资本主义的本质区别。……计划和市场都是经济手段。

——《邓小平文选》第三卷

(1)据材料一并结合所学知识,指出斯大林的经济政策与新经济政策相比有哪些“改变”。(8分)

(2)据材料二,举例说明反对者抨击罗斯福的依据。(8分)

(3)据材料三,谈谈你对斯大林和罗斯福开创的两种经济运行模式的认识。(4分)

解析:本题第(1)问要求学生调用所学知识对斯大林模式和新经济政策进行比较,找出两者不同之处;第(2)问要求学生运用所学知识对材料二中的观点进行举例说明,其中对罗斯福新政中不同与传统资本主义政策进行理解是关键;第(3)问主要是结合邓小平的观点对两种运行模式进行解读,在答题中学生需要运用对所有制、管理体制、经济体制、生产力与生产关系相关概念的认识和全球史观等史学原理,能力要求较高。

答案:(1)改变了新经济政策间接向社会主义过渡的路线,实行直接过渡;改变了多种所有制并存的所有制形式,实行单一的公有制;改变了计划和市场调节并存的模式,实行高度集中的计划经济体制。

(2)新政采取了国家干预经济的方式,如实行《国家工业复兴法》,限制资本家自主生产等(举一例说明即可); 新政中一些维护普通民众权益的措施损害了资本家的利益,如规定最高工时、最低工资和大规模的社会救济等(举一例说明即可)。

(3)市场经济不是资本主义所固有的,社会主义也应有市场调节。斯大林实行单一的计划经济,取消市场调节,虽在短期内取得了经济建设的巨大成就,但从长期来看,束缚了社会生产力的发展,对社会主义建设产生了不利影响。

计划经济不是社会主义所特有的,资本主义也可以有计划。罗斯福在没有触动资本主义制度的前提下,采取国家干预的政策,增加经济中的计划成分,缓和了经济危机。

14.20世纪50~80年代苏联领导人赫鲁晓夫、勃列日涅夫和戈尔巴乔夫先后进行了经济改革。阅读下列材料,回答问题。

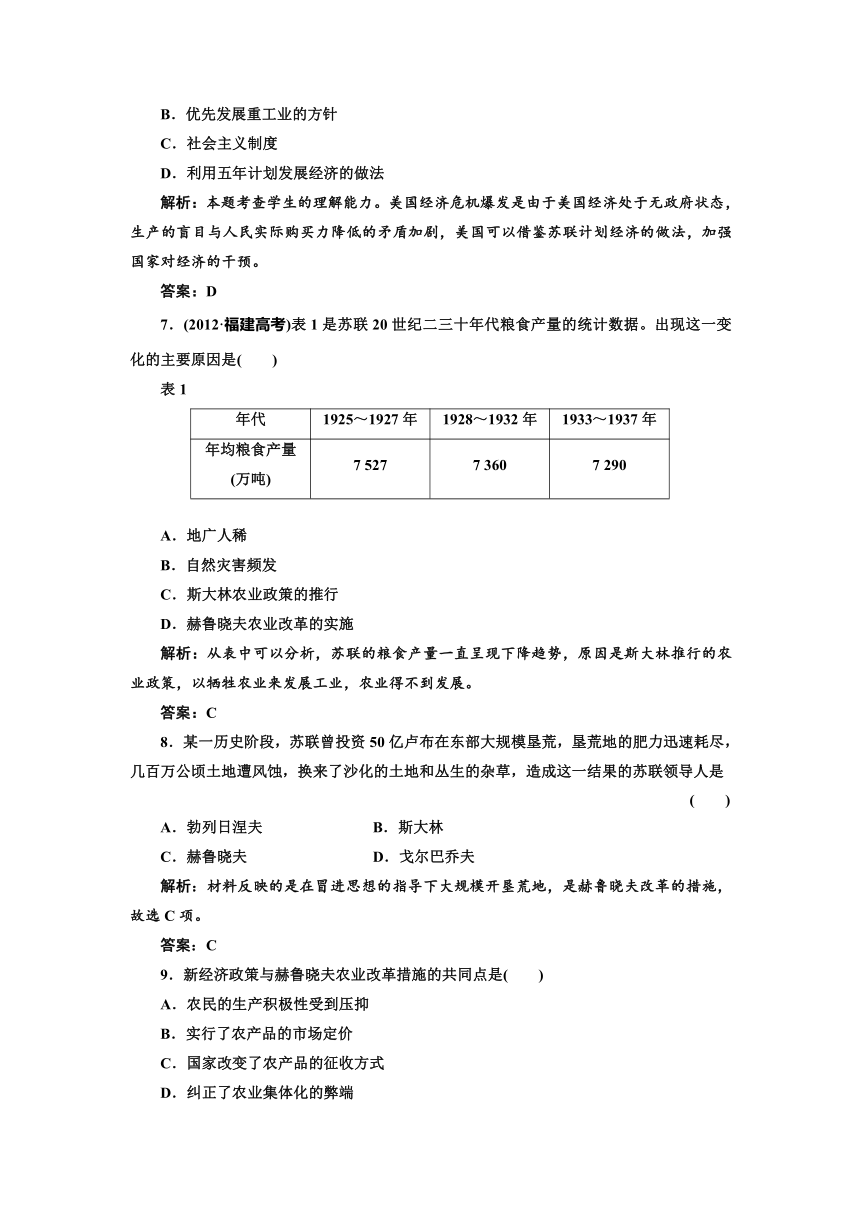

材料一 1953~1983年苏联与世界实际GDP平均增长率对比(%)

材料二 他是徘徊在新旧时代十字路口的一名代表人物,他的一只脚跨进了新时代,而另一只脚又由于历史的原因,仍然深陷在旧时代的泥潭之中而不能自拔。

——苏联《文学报》评论

材料三 1986年在苏联流传的一则笑话:“这则笑话把苏联比作一列因铁轨已到尽头,无法继续前进的火车。每个领导人都以自己的方式处理这场危机:斯大林下令把司机和列车员枪决;赫鲁晓夫则为他们平反;勃列日涅夫把窗帘拉上并命令左右摇动列车,造成列车正在运行的假象;戈尔巴乔夫则拉开窗帘,把身子探出窗外大声喊道:前面没有铁轨了,前面没有铁轨了!”

——历史风云网

(1)从材料一看,赫鲁晓夫和勃列日涅夫的经济改革对苏联经济的作用如何?20世纪80年代初,苏联经济状况如何?(6分)

(2)结合史实说明,如何理解材料二中的评价?(6分)

(3)材料三1986年苏联“无法继续前进”的根本原因何在?戈尔巴乔夫是如何解决“铁轨”问题的?结果如何?(8分)

解析:第(1)问赫鲁晓夫的改革没有从苏联的实际出发,勃列日涅夫的改革过分追求稳定,他们的改革都没有突破斯大林模式,都以失败而告终;第(2)问主要考查对赫鲁晓夫改革的评价,结合材料及所学知识即可得出;第(3)问考查苏联解体的根本原因及戈尔巴乔夫改革与苏联解体的关系。

答案:(1)作用:在一段时期内有一定效果,但长期而言都不可避免地陷入了失败的境地,都没有从根本上解决苏联经济存在的问题。状况:实际GDP平均为负增长,横向比较低于世界水平,纵向比较也是苏联经济史上的“低谷”,苏联经济已陷入危机边缘。

(2)赫鲁晓夫的改革一定程度上冲破了传统观念的束缚,因此说“他的一只脚跨进了新时代”,但赫鲁晓夫改革又没有突破斯大林模式,所以说“另一只脚又由于历史的原因,仍然深陷在旧时代的泥潭之中而不能自拔”。时代的局限和个人品质的缺陷使他只能“徘徊在新旧时代十字路口”。

(3)根本原因:高度集中的政治经济体制的严重阻碍。解决:戈尔巴乔夫对苏联经济体制和政治体制进行了根本性的变革和改造。结果:经济体制改革陷入困境,政治体制改革使国内局势失控,导致苏联解体。

一、选择题(每小题5分,共60分)

1.“同志们,炮火包围着我们,凶猛的野兽齐向我们猛扑”。为打退国内外敌人的进攻,苏俄实行了“战时共产主义”政策,下列不属于这一政策内容的是( )

A.大中小工业企业全部实行国有化

B.实行货币流通和商品交换

C.取消自由贸易

D.实行普遍义务劳动制

解析:本题考查学生对基础知识的识记能力。“战时共产主义”政策规定:大中小工业企业全部实行国有化,取消自由贸易和实行普遍义务劳动制,不允许商品交换和货币流通。

答案:B

2.列宁发现“农民并非受人蛊惑,‘自觉地’进行反布尔什维克党的活动,而是感到切身利益受到损害,‘本能地’起来反对苏维埃”。使农民“切身利益受到损害”的原因是( )

A.斯大林模式的实行

B.战时共产主义政策的影响

C.新经济政策的实施

D.帝国主义对十月革命的破坏

解析:本题考查学生的分析理解能力。材料中农民“切身利益受到损害……起来反对苏维埃”是因为余粮收集制的实行,故选B。

答案:B

3.下面两幅历史图片反映的情况有明显变化。出现这种变化的主要原因是( )

A.战时共产主义政策的继续实行

B.新经济政策的实行

C.战争结束,形势发生变化

D.西方国家的“和平演变”

解析:图1表示面对内忧外患的局面,苏俄实行战时共产主义政策,保卫了新生的政权;图2指战争结束后,俄共(布)继续实行战时共产主义政策引发严重的政治危机。

答案:A

4.下表是苏俄新经济政策实施后农业生产的恢复和发展情况,从中可以得出的结论包括( )

年份项目 1921年 1923年 1925年

6 620 7 860 8 730

粮食作物产量(亿普特) 22.13 34.55 44.24

①提高了农民的生产积极性 ②提高了农产品产量

③新经济政策符合苏俄的国情 ④完成了农业集体化

A.①②③④ B.②③

C.①② D.①②③

解析:解题时注意题干中“新经济政策实施”这一信息,并观察表格中数字变化情况。新经济政策并没有涉及农业所有制形式的变更,依然是农民土地所有制。1928年以后新经济政策逐步被取消,逐渐实行农业集体化。

答案:D

5.列宁说:“在战争结束的时候,俄国就像是一个被打得半死的人……而现在,谢天谢地,他居然能够拄着拐杖走动了!”这根“拐杖”所起的作用是( )

A.赢得了一战胜利

B.建立了完善的工业体系

C.巩固了工农联盟

D.完成了向社会主义过渡

解析:本题考查新经济政策,主要考查学生准确理解材料信息并结合所学知识解决问题的能力。俄国于十月革命后退出一战,排除A项;建立完善的工业体系和实现向社会主义过渡是斯大林时期的成就,排除B、D两项;从材料看,列宁这个言论应该发表在俄国经济由严重破坏到开始恢复之时,也就是在新经济政策实行之时,新经济政策实施的一个重要作用是巩固了工农联盟,故选C。

答案:C

6.20世纪30年代,西方经济趋于崩溃,而苏联经济发展迅速,西方人士纷纷前往苏联取经,美国记者林肯·斯蒂芬斯从苏联回国后声明:“我看到了未来,它行得通。”“它”是指苏联的( )

A.农业集体化道路

B.优先发展重工业的方针

C.社会主义制度

D.利用五年计划发展经济的做法

解析:本题考查学生的理解能力。美国经济危机爆发是由于美国经济处于无政府状态,生产的盲目与人民实际购买力降低的矛盾加剧,美国可以借鉴苏联计划经济的做法,加强国家对经济的干预。

答案:D

7.(2012·福建高考)表1是苏联20世纪二三十年代粮食产量的统计数据。出现这一变化的主要原因是( )

表1

年代 1925~1927年 1928~1932年 1933~1937年

年均粮食产量(万吨) 7 527 7 360 7 290

A.地广人稀

B.自然灾害频发

C.斯大林农业政策的推行

D.赫鲁晓夫农业改革的实施

解析:从表中可以分析,苏联的粮食产量一直呈现下降趋势,原因是斯大林推行的农业政策,以牺牲农业来发展工业,农业得不到发展。

答案:C

8.某一历史阶段,苏联曾投资50亿卢布在东部大规模垦荒,垦荒地的肥力迅速耗尽,几百万公顷土地遭风蚀,换来了沙化的土地和丛生的杂草,造成这一结果的苏联领导人是

( )

A.勃列日涅夫 B.斯大林

C.赫鲁晓夫 D.戈尔巴乔夫

解析:材料反映的是在冒进思想的指导下大规模开垦荒地,是赫鲁晓夫改革的措施,故选C项。

答案:C

9.新经济政策与赫鲁晓夫农业改革措施的共同点是( )

A.农民的生产积极性受到压抑

B.实行了农产品的市场定价

C.国家改变了农产品的征收方式

D.纠正了农业集体化的弊端

解析:本题考查学生的分析比较能力。新经济政策实行粮食税代替余粮收集制,调动了农民的生产积极性,赫鲁晓夫改革取消农产品的义务交售制,实行收购制,提高收购价格,增加农民收入,也有利于调动农民的生产积极性,故A项错,C项正确。B项不符合赫鲁晓夫的改革,其并未实行市场定价,D项明显不符合新经济政策,农业集体化出现在新经济政策废除之后。

答案:C

10.赫鲁晓夫、勃列日涅夫两人执政期间都实施了一系列的经济改革,他们的改革对苏联的共同作用不包括( )

A.都在一段时间内收到了一定成效

B.开辟了新型工业化模式

C.都没有解决苏联经济发展的根本问题

D.改革最终都以失败而告终

解析:本题考查学生的比较判断能力。赫鲁晓夫、勃列日涅夫改革都在一段时间内收到一定成效,但都没有解决苏联经济发展的根本问题即突破斯大林模式,故改革最终都失败了。所以他们的改革都没有开辟新型工业化模式,故选B。

答案:B

11.“国家情况不妙。我们什么都有:土地、石油和天然气、其他自然资源;智慧和才能也都不错。我们的生活却比发达国家差得多,越来越落后到他们的后面……”这是戈尔巴乔夫辞职时发表的电视演说词。造成这种状况的根本原因是( )

A.戈尔巴乔夫的“民主社会主义”的改革失败

B.美苏冷战

C.高度集中的政治经济体制

D.片面强调重工业发展的恶果

解析:由材料可知,“这种状况”指苏联人民生活水平较差,经济恶化,其根本原因是斯大林模式的弊端长期得不到纠正,故选C项。

答案:C

12.在苏联的发展过程中,不同的领导人的政策产生了不同的效果,下列说法错误的是( )

A.列宁直接领导了十月革命,并建立了苏维埃社会主义共和国联盟

B.斯大林领导苏联的经济建设,使苏联的工业总产值跃居世界第二

C.赫鲁晓夫的改革重点是重工业领域,缩短了和美国的经济差距

D.戈尔巴乔夫的改革,是苏联解体的重要原因

解析: 赫鲁晓夫的改革侧重于农业领域;勃列日涅夫的改革重点是重工业领域,使苏联的军事实力达到了与美国相匹敌的水平。

答案:C

二、非选择题(第13题20分,第14题20分,共40分)

13.(2012·山东高考)20世纪二三十年代,斯大林和罗斯福开创了两种新的经济运行模式。阅读材料,回答问题。

材料一 斯大林的国家工业化和农业全盘集体化运动,体现着直接过渡到社会主义的原则……从理论到实践都明显地改变了列宁的新经济政策。

——据叶书宗《关于苏联的国家工业化

和农业全盘集体化问题》

材料二 罗斯福新政期间,一些人激烈地抨击罗斯福,说他“叛变了他的阶级”,其举措是“淡红色的社会主义”。

——据黄安年《美国社会经济史论》等

材料三 计划多一点还是市场多一点,不是社会主义与资本主义的本质区别。……计划和市场都是经济手段。

——《邓小平文选》第三卷

(1)据材料一并结合所学知识,指出斯大林的经济政策与新经济政策相比有哪些“改变”。(8分)

(2)据材料二,举例说明反对者抨击罗斯福的依据。(8分)

(3)据材料三,谈谈你对斯大林和罗斯福开创的两种经济运行模式的认识。(4分)

解析:本题第(1)问要求学生调用所学知识对斯大林模式和新经济政策进行比较,找出两者不同之处;第(2)问要求学生运用所学知识对材料二中的观点进行举例说明,其中对罗斯福新政中不同与传统资本主义政策进行理解是关键;第(3)问主要是结合邓小平的观点对两种运行模式进行解读,在答题中学生需要运用对所有制、管理体制、经济体制、生产力与生产关系相关概念的认识和全球史观等史学原理,能力要求较高。

答案:(1)改变了新经济政策间接向社会主义过渡的路线,实行直接过渡;改变了多种所有制并存的所有制形式,实行单一的公有制;改变了计划和市场调节并存的模式,实行高度集中的计划经济体制。

(2)新政采取了国家干预经济的方式,如实行《国家工业复兴法》,限制资本家自主生产等(举一例说明即可); 新政中一些维护普通民众权益的措施损害了资本家的利益,如规定最高工时、最低工资和大规模的社会救济等(举一例说明即可)。

(3)市场经济不是资本主义所固有的,社会主义也应有市场调节。斯大林实行单一的计划经济,取消市场调节,虽在短期内取得了经济建设的巨大成就,但从长期来看,束缚了社会生产力的发展,对社会主义建设产生了不利影响。

计划经济不是社会主义所特有的,资本主义也可以有计划。罗斯福在没有触动资本主义制度的前提下,采取国家干预的政策,增加经济中的计划成分,缓和了经济危机。

14.20世纪50~80年代苏联领导人赫鲁晓夫、勃列日涅夫和戈尔巴乔夫先后进行了经济改革。阅读下列材料,回答问题。

材料一 1953~1983年苏联与世界实际GDP平均增长率对比(%)

材料二 他是徘徊在新旧时代十字路口的一名代表人物,他的一只脚跨进了新时代,而另一只脚又由于历史的原因,仍然深陷在旧时代的泥潭之中而不能自拔。

——苏联《文学报》评论

材料三 1986年在苏联流传的一则笑话:“这则笑话把苏联比作一列因铁轨已到尽头,无法继续前进的火车。每个领导人都以自己的方式处理这场危机:斯大林下令把司机和列车员枪决;赫鲁晓夫则为他们平反;勃列日涅夫把窗帘拉上并命令左右摇动列车,造成列车正在运行的假象;戈尔巴乔夫则拉开窗帘,把身子探出窗外大声喊道:前面没有铁轨了,前面没有铁轨了!”

——历史风云网

(1)从材料一看,赫鲁晓夫和勃列日涅夫的经济改革对苏联经济的作用如何?20世纪80年代初,苏联经济状况如何?(6分)

(2)结合史实说明,如何理解材料二中的评价?(6分)

(3)材料三1986年苏联“无法继续前进”的根本原因何在?戈尔巴乔夫是如何解决“铁轨”问题的?结果如何?(8分)

解析:第(1)问赫鲁晓夫的改革没有从苏联的实际出发,勃列日涅夫的改革过分追求稳定,他们的改革都没有突破斯大林模式,都以失败而告终;第(2)问主要考查对赫鲁晓夫改革的评价,结合材料及所学知识即可得出;第(3)问考查苏联解体的根本原因及戈尔巴乔夫改革与苏联解体的关系。

答案:(1)作用:在一段时期内有一定效果,但长期而言都不可避免地陷入了失败的境地,都没有从根本上解决苏联经济存在的问题。状况:实际GDP平均为负增长,横向比较低于世界水平,纵向比较也是苏联经济史上的“低谷”,苏联经济已陷入危机边缘。

(2)赫鲁晓夫的改革一定程度上冲破了传统观念的束缚,因此说“他的一只脚跨进了新时代”,但赫鲁晓夫改革又没有突破斯大林模式,所以说“另一只脚又由于历史的原因,仍然深陷在旧时代的泥潭之中而不能自拔”。时代的局限和个人品质的缺陷使他只能“徘徊在新旧时代十字路口”。

(3)根本原因:高度集中的政治经济体制的严重阻碍。解决:戈尔巴乔夫对苏联经济体制和政治体制进行了根本性的变革和改造。结果:经济体制改革陷入困境,政治体制改革使国内局势失控,导致苏联解体。

同课章节目录

- 第一单元 古代中国经济的基本结构与特点

- 1 发达的古代农业

- 2 古代手工业的进步

- 3 古代商业的发展

- 4 古代的经济政策

- 第二单元 资本主义世界的市场的形成和发展

- 5 开辟新航路

- 6 殖民扩张与世界市场的拓展

- 7 第一次工业革命

- 8 第二次工业革命

- 第三单元 近代中国经济结构的变动与资本主义的曲折发展

- 9 近代中国经济结构的变动

- 10 中国民族资本主义的曲折发展

- 第四单元 中国特色社会主义建设的道路

- 11 经济建设的发展和曲折

- 12 从计划经济到市场经济

- 13 对外开放格局的初步形成

- 第五单元 中国近现代社会生活的变迁

- 14 物质生活与习俗的变迁

- 15 交通和通讯工具的进步

- 16 大众传媒的变迁

- 探究活动课 中国民生百年变迁

- 第六单元 世界资本主义经济政策的调整

- 17 空前严重的资本主义世界经济危机

- 18 罗斯福新政

- 19 战后资本主义的新变化

- 第七单元 苏联的社会主义建设

- 20 从“战时共产主义”到“斯大林模式”

- 21 二战后苏联的经济改革

- 第八单元 世界经济的全球化趋势

- 22 战后资本主义世界经济体系的形成

- 23 世界经济的区域集团化

- 24 世界经济的全球化趋势