部编版语文(五四学制)六下 第1课《北京的春节》课件 (共38张PPT) (上海专用)

文档属性

| 名称 | 部编版语文(五四学制)六下 第1课《北京的春节》课件 (共38张PPT) (上海专用) |

|

|

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 1.5MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版(五四学制) | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2022-12-23 08:31:47 | ||

图片预览

文档简介

(共38张PPT)

北京的春节

第一课时

老舍

学习目标

1.积累生字词语及相关文学文化常识。

2.梳理文章的写作顺序,把握详略安排及其效果。

3.初步了解老北京春节的习俗,感受春节的热闹、喜庆气氛,品悟作者的情感。

预习检测

(一)作者

老舍(1899—1966)现代著名作家,原名舒庆春,字舍予,北京人,满族。 他被誉为文艺队伍中的劳动模范,是新中国第一位获得“人民艺术家”称号的作家。代表作有长篇小说《骆驼祥子》《四世同堂》,话剧《茶馆》、《龙须沟》等。

(二)给画线字注音

熬粥 蒜瓣 高醋 饺子 摆摊 腊月

翡翠 杂拌 榛子 栗子 眨眼 通宵

鞭炮 燃放 小贩 轿车 骆驼 娴熟

zhōu

suàn

cù

jiǎo

tān

là

fěi

bàn

zhēn

lì

zhǎ

xiāo

biān

rān

fàn

jiào

luòtuó

xián

(三)解释词语

(1)万象更新:

(2)张灯结彩:

(3)万不得已:

(4)截然不同:

(5)光景:

一切事物或景象都变得焕然一新。

实在没有办法;不得不这样。

形容两种事物没有一点共同之处。

①境况;状况;情景。②表示大约的时间或数量。

挂上灯笼,系上彩绸。形容喜庆或节日的繁华景象。

整体感知

快速通读课文,完成下面问题:

1.北京的春节是从哪一天开始,到哪一天结束?持续多长时间?

2.北京的春节给你留下的总体印象是什么?

3.作者围绕春节重点写了哪几天?在这些节日里又有哪些重要的民俗?

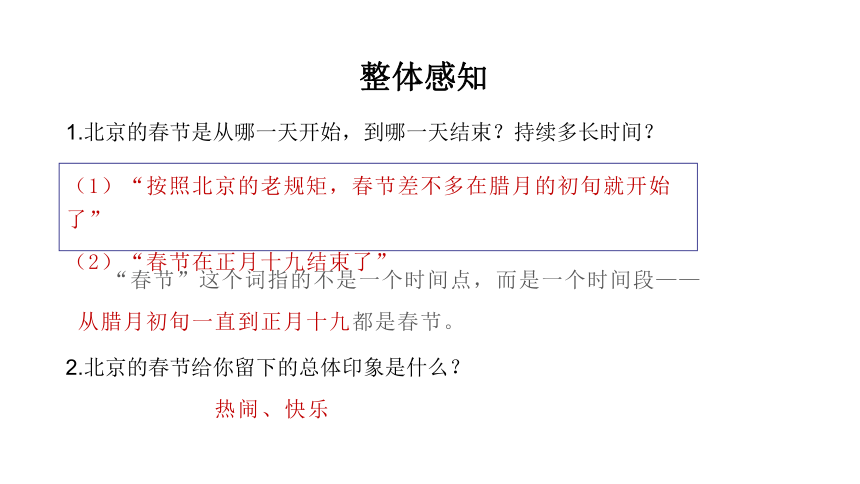

整体感知

1.北京的春节是从哪一天开始,到哪一天结束?持续多长时间?

(1)“按照北京的老规矩,春节差不多在腊月的初旬就开始了”

(2)“春节在正月十九结束了”

“春节”这个词指的不是一个时间点,而是一个时间段——

从腊月初旬一直到正月十九都是春节。

2.北京的春节给你留下的总体印象是什么?

热闹、快乐

细读课文,理清详略

1.作者围绕春节重点写了哪几天?在这些节日里又有哪些主要的民俗活动?

时间 主要民俗活动

腊月初八 (1)

腊月二十三 放鞭炮、吃糖

除夕

(2)

(3) 拜年、逛庙会

(4) (5)

细读课文,理清详略

1.作者围绕春节重点写了哪几天?在这些节日里又有哪些重要的民俗?

时间 主要民俗活动

腊月初八

腊月二十三 放鞭炮、吃糖

除夕

拜年、逛庙会

(3)正月初一

(4)正月十五元宵节

(1)熬腊八粥、泡腊八蒜

(2)做年菜、穿新衣、贴对联、贴年画、放鞭炮、吃团圆饭、祭祖、守岁

(5)看花灯、放花炮、吃元宵

时间顺序

细读课文,理清详略

2.作者详写了腊八、腊月二十三、除夕、正月初一、正月十五,其他日子则一笔带过,这样写有什么好处呢?

这几日,人们的活动最能体现老北京过春节独特习俗。

这几天的民俗活动最多最独特,也最能够体现北京春节的热闹与北京人过春节的快乐。

详略得当,突出重点

细读课文,理清详略

3.在这些详写的节日当中,作者又对其中的哪些方面做了细致的描绘呢?

(1)吃食

(2)元宵节活动

(3)铺户的变化

(4)大人们的变化

(5)孩子们的变化

作者通过描写这样热闹快乐的老北京春节民俗活动,想要表达什么?

课堂小结

1.了解作者老舍,检测重点生字词语。

2.重点作者讲解了作者详略安排的用意,作者按照时间顺序结构全文。从腊月初旬开始写起,重点描述了腊八、腊月二十三、除夕、正月初一、正月十五元宵节这几个最具代表性的节日,在这些节日中选取了最有特点的民俗,在这些民俗中,作者重点描写了吃食、元宵节活动,以及春节期间商铺、大人们、孩子们的变化。为我们展现了一幅北京春节的民风民俗画卷。作者在这些民风民俗的描绘中表达了怎样的情感呢?下节课进行品析。

北京的春节

第二课时

老舍

学习目标

1.品读作者对吃食、元宵节活动细致的描绘,品悟作者的情感。

2.体会老舍“京味儿”语言的特点。

3.感受老北京春节的习俗,激发热爱祖国文化之情。

课程回顾

北

京

的

春

节

腊月初八

腊月二十三

除夕

正月初一

正月十五

正月十九

熬腊八粥、泡腊八蒜

祭灶、吃糖

拜年、待客、逛庙会

看花灯、放花炮、吃元宵

做年菜、穿新衣、贴对联、贴年画、放鞭炮、吃团圆饭、祭祖、守岁

◎-----◎------◎-------◎-------◎----◎

详写

课程回顾

在这些详写的节日当中,作者又对其中的哪些方面做了细致的描绘呢?

(1)吃食

(2)元宵节活动

(3)铺户的变化

(4)大人们的变化

(5)孩子们的变化

作者通过描写这样热闹快乐的老北京春节民俗活动,想要表达什么?

品读课文,体会情感

吃食1:腊八粥

第①段:这种粥是用各种米,各种豆与各种干果(杏仁、核桃仁、瓜子、荔枝肉、桂圆肉、莲子、花生米、葡萄干、菱角米……)熬成的。

连用三个“各种”,强调了腊八粥中食材的丰富多样。

一一列举干果的类别,突出强调腊八粥用料丰富,品种繁多,突出了北京过春节熬腊八粥这一民俗特点,表现了作者向我们展示食材丰富多样的腊八粥时骄傲、自豪之情。

品味下列语句,体会加点的关联词蕴含的情感。

(1)在腊八那天,家家都熬腊八粥。这种特制的粥是祭祖祭神的,可是细一想,它倒是农业社会一种自傲的表现——这种粥是用各种米,各种豆,与各种干果(杏仁、核桃仁、瓜子、荔枝肉、桂圆肉、莲子、花生米、葡萄干、菱角米……)熬成的。

(2)这不是粥,而是小型的农业产品展览会。

(3)“腊七腊八,冻死寒鸦”,这是一年里最冷的时候,可是,到了严冬,不久便是春天,所以人们并不因为寒冷而减少过年与迎春的热情。

品读课文,体会情感

品味下列语句,体会加点的关联词蕴含的情感。

(1)在腊八那天,家家都熬腊八粥。这种特制的粥是祭祖祭神的,可是细一想,它倒是农业社会一种自傲的表现——这种粥是用各种米,各种豆,与各种干果(杏仁、核桃仁、瓜子、荔枝肉、桂圆肉、莲子、花生米、葡萄干、菱角米……)熬成的。

品读课文,体会情感

用关联词“可是”,前后句形成转折关系。用“可是”强调了这些民俗,与其说是与祭祖祭神有关,不如是说在表达这种自傲。强调了腊八粥是农业社会一种自傲的表现。

品味下列语句,体会加点的关联词蕴含的情感。

(2)这不是粥,而是小型的农业产品展览会。

(3)“腊七腊八,冻死寒鸦”,这是一年里最冷的时候,可是,到了严冬,不久便是春天,所以人们并不因为寒冷而减少过年与迎春的热情。

品读课文,体会情感

起强调的作用,强调这是一种展览、展示,从中也可以读出这种丰收的自傲。

第一、第二句是转折关系,用“可是”强调了第二句的期盼和希望; 而这两句与第三句话形成了因果。突出了“年”在北京人心中的重要地位。

品读课文,体会情感

齐读这段文字,你从中能够读到作者怎样的情感

腊七腊八,冻死寒鸦”,这是一年里最冷的时候,可是,到了严冬,不久便是春天,所以人们并不因为寒冷而减少过年与迎春的热情。在腊八那天,家家都熬腊八粥。这种特制的粥是祭祖祭神的,可是细一想,它倒是农业社会一种自傲的表现——这种粥是用各种米,各种豆,与各种干果(杏仁、核桃仁、瓜子、荔枝肉、桂圆肉、莲子、花生米、葡萄干、菱角米……)熬成的。这不是粥,而是小型的农业产品展览会。

作者不仅在表达年末丰收的骄傲,还包含着对北京人的骄傲,对北京这些民俗发自内心的喜爱。

品读课文,体会情感

吃食2:腊八蒜

第②段:到年底,蒜泡得色如翡翠,醋也有了些辣味,色味双美,使人忍不住要多吃几个饺子。在北京,过年时,家家吃饺子。

运用比喻的修辞手法,从视觉、嗅觉、味觉不同角度对腊八蒜进行描写,表现其色鲜味美。作者选用“翡翠”作为喻体来比喻蒜瓣,不仅仅写出了它的颜色,也写出了在作者心中腊八蒜的贵重,而这种贵重不是蒜的贵重,而是这种民俗在作者心目中的贵重。

品读课文,体会情感

请在文中勾画对其他吃食描写,体会其表达效果,蕴含了作者怎样的情感?

第④段∶孩子们准备过年,第一件事是买杂拌儿。这是用各种干果(花生、胶枣、榛子、栗子等)与蜜饯掺和而成的,普通的带皮,高级的没有皮——例如普通的用带皮的榛子,高级的就用榛仁。

一一列举了“杂拌儿”这种食物中的食材,强调了“杂拌儿”这种食物中所包含的食物种类丰富,表现了孩子们对这种食物的喜欢,也表现了作者对这些民俗由衷的喜爱。

品读课文,体会情感

请在文中勾画对其他吃食描写,体会其表达效果,蕴含了作者怎样的情感?

第⑥段:在前几天,街上就有好多卖麦芽糖与江米糖的,糖形或为长方块或为大小瓜形。按旧日的说法,用糖粘住灶王的嘴,他到了天上就不会向玉帝报告家中的坏事了。现在,还有卖糖的,但是只由大家享用,并不再粘灶王的嘴了。

一一列举了糖的种类与形状,表现出各种食物的丰盛。用转折句强调有的民俗不只是祭祖祭神,更是大家一起享用丰盛的食物,也共同分享丰收的骄傲与过年的热情。

品读课文,体会情感

请在文中勾画对其他吃食描写,体会其表达效果,蕴含了作者怎样的情感?

第⑦段:必须把肉、鸡、鱼、青菜、年糕什么的都预备充足……

第⑧段∶除夕真热闹。家家赶做年菜,到处是酒肉的香味。

一一列举了除夕这天需要准备的菜肴,也借此强调了除夕准备的食物多,丰盛。“家家”“到处”都印证了这天食物的丰盛。让我们感觉到这样的丰盛是每一家每一户都有的,这份丰收的骄傲与过年的热情是属于整个北京城与所有北京人的。

品读课文,体会情感

第 段:除夕是热闹的,可是没有月光;元宵节呢,恰好是明月当空,大年初一是体面的,家家门前贴着鲜红的春联,人们穿着新衣裳,可是它还不够美;元宵节,处处悬灯结彩,整条大街像是办喜事,火炽而美丽。

两个“可是”,表转折,强调了元宵节的火炽而美丽。让人感觉元宵节比除夕、初一更加热闹,更加美丽。表现作者对元宵节的喜欢也最为强烈。

元宵节活动

生动形象地写出了元宵节热闹的气氛,表现人们喜爱、赞美之情。

火炽,指火势炽盛,又比喻人的情绪激动。此处“火炽”指元宵节的光非常的耀眼、热烈,而且让人情绪激动。 “美丽”指元宵节悬灯结彩的场景,让人感到非常好看,而且心生愉悦。

品读课文,体会情感

元宵节是灯节,主要的描写对象应该是灯,作者是如何描写的呢?从中可以读到作者怎样的情感呢?

第 段:有的一律是玻璃的,有的清一色是牛角的,有的都是纱灯;有的通通彩绘《红楼梦》或《水浒传》故事,有的图案各式各样。

作者用四个“有的”一一列举灯的种类,强调了灯的数量、种类之多,样式新颖有趣。既显示出老铺的气派,又表现了元宵节场面的壮观,同时也渗透着一种文化的气息。

“一律“清一色”“都是”“通通”“各式各样”,在这种词的变化当中,我们能够感受到灯的变化,眼中看到的灯不停地在发生变化,于是这其中就有着一种别样的惊喜之感。

品读课文,体会情感

元宵节,作者不仅仅描写了灯,还描写了哪些人或物呢?为什么要描写这些人或物呢?

有各种店铺的美丽、有参与其中的人、还有孩子们。渲染元宵节场面的热闹,给人一种目不暇接的感觉,仿佛所有人都参与其中,表现北京人对于新年的热情,我们也可以称之为“火炽”。

有名的老铺都要挂出几百盏灯来。

灯一悬起,任何人都可以进到铺中参观;晚间灯中都点上烛,观者就更多。

干果店在灯节还要做一批杂拌儿生意,所以每每独出心裁的,制成各样的冰灯,或用麦苗做成一两条碧绿的长龙,把顾客招来。

小孩子们买各种花炮燃放,即使不跑到街上去淘气,在家中照样能有声有光地玩耍。

品读课文,体会情感

有各种店铺的美丽、有参与其中的人、还有孩子们。渲染元宵节场面的热闹,给人一种目不暇接的感觉,仿佛所有人都参与其中,表现北京人对于新年的热情,我们也可以称之为“火炽”。

有名的老铺都要挂出几百盏灯来。

灯一悬起,任何人都可以进到铺中参观;晚间灯中都点上烛,观者就更多。

干果店在灯节还要做一批杂拌儿生意,所以每每独出心裁的,制成各样的冰灯,或用麦苗做成一两条碧绿的长龙,把顾客招来。

小孩子们买各种花炮燃放,即使不跑到街上去淘气,在家中照样能有声有光地玩耍。

品读课文,体会情感

这些参与其中的有铺户,有大人们,还有孩子们,他们在元宵节这一天与之前的节日中的表现有什么不同呢?

A.铺户的变化

第③段:从腊八起,铺户就加紧上年货,街上增加了货摊子。

第⑦段:按老习惯,铺户多数关五天门,到正月初六才开张。

第⑨段:初一,铺户都上着板子,门前堆着昨夜燃放的爆竹纸皮,全城都在休息。

第 段:多数铺户在初六开张,又放鞭炮,从黎明到清早,全城鞭炮声不绝。

第 段:有名的老铺都要挂出几百盏灯来,有的一律是玻璃的,有的清一色是牛角的,有的都是纱灯;有的通通彩绘《红楼梦》或《水浒传》故事,有的图案各式各样。

所有的铺户在元宵节这一天为所有的人准备了最热闹的场面。

B.大人们的变化

大人们在准备过年时、除夕、初一时,都是紧张的、忙碌的。尽管大家都非常的热闹、快乐,但总是忙碌中的快乐。唯有元宵节所有的人都闲适下来,走到街上欣赏最火炽最美丽的灯火盛宴,所有的人也都在这一天感受到了最强烈的快乐。

第①段:可是,到了严冬,不久便是春天,所以人们并不因为寒冷而减少过年与迎春的热情。

第⑤段:孩子们忙乱,大人们也紧张,他们必须预备过年吃的喝的用的一切,也必须赶快给孩子做新鞋新衣。好在新年时显出万象更新的气象。

第⑦段:过了二十三,大家就更忙了,春节眨眼就到了啊。

第⑧段:除夕真热闹,家家赶做年菜,到处是酒肉的香味。

第⑩段:男人们在午前就出动到亲戚家、朋友家去拜年,女人们在家中接待客人。

第 段:任何人都可以进到铺中参观,晚间灯中都点上蜡烛,观者就更多。

C.孩子们的变化

孩子们也从腊八开始就有了特别的吃食以及娱乐活动,但元宵节这天是最特别的。在拥有此前所有的好吃的吃食与好玩的娱乐活动的基础之上,更多了有声有光的快乐。

第③段:这些摊子都让孩子们的心跳得更快一些。

第④段:孩子们准备过年第一件事是买杂拌儿。

第⑤段:孩子们忙乱,大人们也紧张。

第⑧段:这一夜除了很小的孩子,没有什么人睡觉都要守岁。

第⑩段:孩子们特别热心去逛,为的是到城外看看野景,可以骑毛驴,还能买到那些新年特有的玩具。

第 段:孩子们买各种花炮燃放,即使不跑到街上去淘气,在家中也照样能有声有光地玩耍。

在元宵节这一天,铺户、大人们、孩子们所有人的快乐都达到了顶点。那么,作者也一定感受到的这样的快乐。文中有这样一句作者直接表达情感的句子,我们读出了怎样的感情呢?

品读课文,体会情感

第 段:大家还必须吃元宵啊。这的确是美好快乐的日子。

强调作者对这种美好快乐的认同,正是元宵节这些民俗活动,带来了美好和快乐,而且这是整个春节阶段最让人感到美好快乐的一天,表达了作者对这些民俗活动由衷的喜爱。

小结

文章主要介绍了北京的春节从腊月上旬开始,直到正月十九结束,这一段时间老北京过春节的习俗。重点描写了春节期间的吃食、铺户的变化、人们的活动、孩子们的快乐,为我们展示了一幅老北京春节的民风民俗画卷,展现了春节的隆重与热闹,字里行间反映出老北京人过春节的愉快心情,也表达了作者对传统文化的喜爱和认同。

体会“京味儿”的特点

读一读,注意划线的词语,体会老舍“京味儿”语言的特点。

(1)孩子们喜欢吃这些零七八碎儿,即使没有饺子吃,也必须买杂拌儿。他们的第二件事是买爆竹,特别是男孩子们。恐怕第三件事才是买玩意儿——风筝、空竹、口琴等,和年画。

(2)白云观外的广场上有赛轿车、赛马的,在老年间,据说还有赛骆驼的。

(3)腊月和正月,在农村正是大家最闲在的时候。

采用北京话口语,表现出浓郁的生活气息和地域特色,也表达出作者的喜爱之情,调动了艺术表现力。

闲在:清闲自在。带有鲜明的口语色彩和地域色彩,给人以亲切的感受,“京味儿”十足。

“老年间”指从前,很早以前,古时候。采用北京人常说的口语,体现了浓郁的“京味儿”特色。

课堂总结

通过本文的学习,我们首先了解了春节的传统印象是热闹的快乐的;其次梳理了重要的节日以及对应的民俗活动,分析了作者选择这些详写的原因及其效果。然后通过分析作者对吃食、对元宵节、商铺以及大人们和孩子们的描写,体会到作者作为北京人对北京民俗的骄傲和喜爱,对这些民俗活动的认同和由衷的喜爱。在今后的学习中我们也可以运用这样的分析方法,深入理解文章。

课后作业

1.阅读课后“阅读链接”想一想其中描写的春节与老舍笔下的春节有什么不同,对你的习作有什么启发。(课后第五题)

2.想一想你家乡的春节有哪些习俗,你印象最深刻的是什么,选择印象最深的写一写。

北京的春节

第一课时

老舍

学习目标

1.积累生字词语及相关文学文化常识。

2.梳理文章的写作顺序,把握详略安排及其效果。

3.初步了解老北京春节的习俗,感受春节的热闹、喜庆气氛,品悟作者的情感。

预习检测

(一)作者

老舍(1899—1966)现代著名作家,原名舒庆春,字舍予,北京人,满族。 他被誉为文艺队伍中的劳动模范,是新中国第一位获得“人民艺术家”称号的作家。代表作有长篇小说《骆驼祥子》《四世同堂》,话剧《茶馆》、《龙须沟》等。

(二)给画线字注音

熬粥 蒜瓣 高醋 饺子 摆摊 腊月

翡翠 杂拌 榛子 栗子 眨眼 通宵

鞭炮 燃放 小贩 轿车 骆驼 娴熟

zhōu

suàn

cù

jiǎo

tān

là

fěi

bàn

zhēn

lì

zhǎ

xiāo

biān

rān

fàn

jiào

luòtuó

xián

(三)解释词语

(1)万象更新:

(2)张灯结彩:

(3)万不得已:

(4)截然不同:

(5)光景:

一切事物或景象都变得焕然一新。

实在没有办法;不得不这样。

形容两种事物没有一点共同之处。

①境况;状况;情景。②表示大约的时间或数量。

挂上灯笼,系上彩绸。形容喜庆或节日的繁华景象。

整体感知

快速通读课文,完成下面问题:

1.北京的春节是从哪一天开始,到哪一天结束?持续多长时间?

2.北京的春节给你留下的总体印象是什么?

3.作者围绕春节重点写了哪几天?在这些节日里又有哪些重要的民俗?

整体感知

1.北京的春节是从哪一天开始,到哪一天结束?持续多长时间?

(1)“按照北京的老规矩,春节差不多在腊月的初旬就开始了”

(2)“春节在正月十九结束了”

“春节”这个词指的不是一个时间点,而是一个时间段——

从腊月初旬一直到正月十九都是春节。

2.北京的春节给你留下的总体印象是什么?

热闹、快乐

细读课文,理清详略

1.作者围绕春节重点写了哪几天?在这些节日里又有哪些主要的民俗活动?

时间 主要民俗活动

腊月初八 (1)

腊月二十三 放鞭炮、吃糖

除夕

(2)

(3) 拜年、逛庙会

(4) (5)

细读课文,理清详略

1.作者围绕春节重点写了哪几天?在这些节日里又有哪些重要的民俗?

时间 主要民俗活动

腊月初八

腊月二十三 放鞭炮、吃糖

除夕

拜年、逛庙会

(3)正月初一

(4)正月十五元宵节

(1)熬腊八粥、泡腊八蒜

(2)做年菜、穿新衣、贴对联、贴年画、放鞭炮、吃团圆饭、祭祖、守岁

(5)看花灯、放花炮、吃元宵

时间顺序

细读课文,理清详略

2.作者详写了腊八、腊月二十三、除夕、正月初一、正月十五,其他日子则一笔带过,这样写有什么好处呢?

这几日,人们的活动最能体现老北京过春节独特习俗。

这几天的民俗活动最多最独特,也最能够体现北京春节的热闹与北京人过春节的快乐。

详略得当,突出重点

细读课文,理清详略

3.在这些详写的节日当中,作者又对其中的哪些方面做了细致的描绘呢?

(1)吃食

(2)元宵节活动

(3)铺户的变化

(4)大人们的变化

(5)孩子们的变化

作者通过描写这样热闹快乐的老北京春节民俗活动,想要表达什么?

课堂小结

1.了解作者老舍,检测重点生字词语。

2.重点作者讲解了作者详略安排的用意,作者按照时间顺序结构全文。从腊月初旬开始写起,重点描述了腊八、腊月二十三、除夕、正月初一、正月十五元宵节这几个最具代表性的节日,在这些节日中选取了最有特点的民俗,在这些民俗中,作者重点描写了吃食、元宵节活动,以及春节期间商铺、大人们、孩子们的变化。为我们展现了一幅北京春节的民风民俗画卷。作者在这些民风民俗的描绘中表达了怎样的情感呢?下节课进行品析。

北京的春节

第二课时

老舍

学习目标

1.品读作者对吃食、元宵节活动细致的描绘,品悟作者的情感。

2.体会老舍“京味儿”语言的特点。

3.感受老北京春节的习俗,激发热爱祖国文化之情。

课程回顾

北

京

的

春

节

腊月初八

腊月二十三

除夕

正月初一

正月十五

正月十九

熬腊八粥、泡腊八蒜

祭灶、吃糖

拜年、待客、逛庙会

看花灯、放花炮、吃元宵

做年菜、穿新衣、贴对联、贴年画、放鞭炮、吃团圆饭、祭祖、守岁

◎-----◎------◎-------◎-------◎----◎

详写

课程回顾

在这些详写的节日当中,作者又对其中的哪些方面做了细致的描绘呢?

(1)吃食

(2)元宵节活动

(3)铺户的变化

(4)大人们的变化

(5)孩子们的变化

作者通过描写这样热闹快乐的老北京春节民俗活动,想要表达什么?

品读课文,体会情感

吃食1:腊八粥

第①段:这种粥是用各种米,各种豆与各种干果(杏仁、核桃仁、瓜子、荔枝肉、桂圆肉、莲子、花生米、葡萄干、菱角米……)熬成的。

连用三个“各种”,强调了腊八粥中食材的丰富多样。

一一列举干果的类别,突出强调腊八粥用料丰富,品种繁多,突出了北京过春节熬腊八粥这一民俗特点,表现了作者向我们展示食材丰富多样的腊八粥时骄傲、自豪之情。

品味下列语句,体会加点的关联词蕴含的情感。

(1)在腊八那天,家家都熬腊八粥。这种特制的粥是祭祖祭神的,可是细一想,它倒是农业社会一种自傲的表现——这种粥是用各种米,各种豆,与各种干果(杏仁、核桃仁、瓜子、荔枝肉、桂圆肉、莲子、花生米、葡萄干、菱角米……)熬成的。

(2)这不是粥,而是小型的农业产品展览会。

(3)“腊七腊八,冻死寒鸦”,这是一年里最冷的时候,可是,到了严冬,不久便是春天,所以人们并不因为寒冷而减少过年与迎春的热情。

品读课文,体会情感

品味下列语句,体会加点的关联词蕴含的情感。

(1)在腊八那天,家家都熬腊八粥。这种特制的粥是祭祖祭神的,可是细一想,它倒是农业社会一种自傲的表现——这种粥是用各种米,各种豆,与各种干果(杏仁、核桃仁、瓜子、荔枝肉、桂圆肉、莲子、花生米、葡萄干、菱角米……)熬成的。

品读课文,体会情感

用关联词“可是”,前后句形成转折关系。用“可是”强调了这些民俗,与其说是与祭祖祭神有关,不如是说在表达这种自傲。强调了腊八粥是农业社会一种自傲的表现。

品味下列语句,体会加点的关联词蕴含的情感。

(2)这不是粥,而是小型的农业产品展览会。

(3)“腊七腊八,冻死寒鸦”,这是一年里最冷的时候,可是,到了严冬,不久便是春天,所以人们并不因为寒冷而减少过年与迎春的热情。

品读课文,体会情感

起强调的作用,强调这是一种展览、展示,从中也可以读出这种丰收的自傲。

第一、第二句是转折关系,用“可是”强调了第二句的期盼和希望; 而这两句与第三句话形成了因果。突出了“年”在北京人心中的重要地位。

品读课文,体会情感

齐读这段文字,你从中能够读到作者怎样的情感

腊七腊八,冻死寒鸦”,这是一年里最冷的时候,可是,到了严冬,不久便是春天,所以人们并不因为寒冷而减少过年与迎春的热情。在腊八那天,家家都熬腊八粥。这种特制的粥是祭祖祭神的,可是细一想,它倒是农业社会一种自傲的表现——这种粥是用各种米,各种豆,与各种干果(杏仁、核桃仁、瓜子、荔枝肉、桂圆肉、莲子、花生米、葡萄干、菱角米……)熬成的。这不是粥,而是小型的农业产品展览会。

作者不仅在表达年末丰收的骄傲,还包含着对北京人的骄傲,对北京这些民俗发自内心的喜爱。

品读课文,体会情感

吃食2:腊八蒜

第②段:到年底,蒜泡得色如翡翠,醋也有了些辣味,色味双美,使人忍不住要多吃几个饺子。在北京,过年时,家家吃饺子。

运用比喻的修辞手法,从视觉、嗅觉、味觉不同角度对腊八蒜进行描写,表现其色鲜味美。作者选用“翡翠”作为喻体来比喻蒜瓣,不仅仅写出了它的颜色,也写出了在作者心中腊八蒜的贵重,而这种贵重不是蒜的贵重,而是这种民俗在作者心目中的贵重。

品读课文,体会情感

请在文中勾画对其他吃食描写,体会其表达效果,蕴含了作者怎样的情感?

第④段∶孩子们准备过年,第一件事是买杂拌儿。这是用各种干果(花生、胶枣、榛子、栗子等)与蜜饯掺和而成的,普通的带皮,高级的没有皮——例如普通的用带皮的榛子,高级的就用榛仁。

一一列举了“杂拌儿”这种食物中的食材,强调了“杂拌儿”这种食物中所包含的食物种类丰富,表现了孩子们对这种食物的喜欢,也表现了作者对这些民俗由衷的喜爱。

品读课文,体会情感

请在文中勾画对其他吃食描写,体会其表达效果,蕴含了作者怎样的情感?

第⑥段:在前几天,街上就有好多卖麦芽糖与江米糖的,糖形或为长方块或为大小瓜形。按旧日的说法,用糖粘住灶王的嘴,他到了天上就不会向玉帝报告家中的坏事了。现在,还有卖糖的,但是只由大家享用,并不再粘灶王的嘴了。

一一列举了糖的种类与形状,表现出各种食物的丰盛。用转折句强调有的民俗不只是祭祖祭神,更是大家一起享用丰盛的食物,也共同分享丰收的骄傲与过年的热情。

品读课文,体会情感

请在文中勾画对其他吃食描写,体会其表达效果,蕴含了作者怎样的情感?

第⑦段:必须把肉、鸡、鱼、青菜、年糕什么的都预备充足……

第⑧段∶除夕真热闹。家家赶做年菜,到处是酒肉的香味。

一一列举了除夕这天需要准备的菜肴,也借此强调了除夕准备的食物多,丰盛。“家家”“到处”都印证了这天食物的丰盛。让我们感觉到这样的丰盛是每一家每一户都有的,这份丰收的骄傲与过年的热情是属于整个北京城与所有北京人的。

品读课文,体会情感

第 段:除夕是热闹的,可是没有月光;元宵节呢,恰好是明月当空,大年初一是体面的,家家门前贴着鲜红的春联,人们穿着新衣裳,可是它还不够美;元宵节,处处悬灯结彩,整条大街像是办喜事,火炽而美丽。

两个“可是”,表转折,强调了元宵节的火炽而美丽。让人感觉元宵节比除夕、初一更加热闹,更加美丽。表现作者对元宵节的喜欢也最为强烈。

元宵节活动

生动形象地写出了元宵节热闹的气氛,表现人们喜爱、赞美之情。

火炽,指火势炽盛,又比喻人的情绪激动。此处“火炽”指元宵节的光非常的耀眼、热烈,而且让人情绪激动。 “美丽”指元宵节悬灯结彩的场景,让人感到非常好看,而且心生愉悦。

品读课文,体会情感

元宵节是灯节,主要的描写对象应该是灯,作者是如何描写的呢?从中可以读到作者怎样的情感呢?

第 段:有的一律是玻璃的,有的清一色是牛角的,有的都是纱灯;有的通通彩绘《红楼梦》或《水浒传》故事,有的图案各式各样。

作者用四个“有的”一一列举灯的种类,强调了灯的数量、种类之多,样式新颖有趣。既显示出老铺的气派,又表现了元宵节场面的壮观,同时也渗透着一种文化的气息。

“一律“清一色”“都是”“通通”“各式各样”,在这种词的变化当中,我们能够感受到灯的变化,眼中看到的灯不停地在发生变化,于是这其中就有着一种别样的惊喜之感。

品读课文,体会情感

元宵节,作者不仅仅描写了灯,还描写了哪些人或物呢?为什么要描写这些人或物呢?

有各种店铺的美丽、有参与其中的人、还有孩子们。渲染元宵节场面的热闹,给人一种目不暇接的感觉,仿佛所有人都参与其中,表现北京人对于新年的热情,我们也可以称之为“火炽”。

有名的老铺都要挂出几百盏灯来。

灯一悬起,任何人都可以进到铺中参观;晚间灯中都点上烛,观者就更多。

干果店在灯节还要做一批杂拌儿生意,所以每每独出心裁的,制成各样的冰灯,或用麦苗做成一两条碧绿的长龙,把顾客招来。

小孩子们买各种花炮燃放,即使不跑到街上去淘气,在家中照样能有声有光地玩耍。

品读课文,体会情感

有各种店铺的美丽、有参与其中的人、还有孩子们。渲染元宵节场面的热闹,给人一种目不暇接的感觉,仿佛所有人都参与其中,表现北京人对于新年的热情,我们也可以称之为“火炽”。

有名的老铺都要挂出几百盏灯来。

灯一悬起,任何人都可以进到铺中参观;晚间灯中都点上烛,观者就更多。

干果店在灯节还要做一批杂拌儿生意,所以每每独出心裁的,制成各样的冰灯,或用麦苗做成一两条碧绿的长龙,把顾客招来。

小孩子们买各种花炮燃放,即使不跑到街上去淘气,在家中照样能有声有光地玩耍。

品读课文,体会情感

这些参与其中的有铺户,有大人们,还有孩子们,他们在元宵节这一天与之前的节日中的表现有什么不同呢?

A.铺户的变化

第③段:从腊八起,铺户就加紧上年货,街上增加了货摊子。

第⑦段:按老习惯,铺户多数关五天门,到正月初六才开张。

第⑨段:初一,铺户都上着板子,门前堆着昨夜燃放的爆竹纸皮,全城都在休息。

第 段:多数铺户在初六开张,又放鞭炮,从黎明到清早,全城鞭炮声不绝。

第 段:有名的老铺都要挂出几百盏灯来,有的一律是玻璃的,有的清一色是牛角的,有的都是纱灯;有的通通彩绘《红楼梦》或《水浒传》故事,有的图案各式各样。

所有的铺户在元宵节这一天为所有的人准备了最热闹的场面。

B.大人们的变化

大人们在准备过年时、除夕、初一时,都是紧张的、忙碌的。尽管大家都非常的热闹、快乐,但总是忙碌中的快乐。唯有元宵节所有的人都闲适下来,走到街上欣赏最火炽最美丽的灯火盛宴,所有的人也都在这一天感受到了最强烈的快乐。

第①段:可是,到了严冬,不久便是春天,所以人们并不因为寒冷而减少过年与迎春的热情。

第⑤段:孩子们忙乱,大人们也紧张,他们必须预备过年吃的喝的用的一切,也必须赶快给孩子做新鞋新衣。好在新年时显出万象更新的气象。

第⑦段:过了二十三,大家就更忙了,春节眨眼就到了啊。

第⑧段:除夕真热闹,家家赶做年菜,到处是酒肉的香味。

第⑩段:男人们在午前就出动到亲戚家、朋友家去拜年,女人们在家中接待客人。

第 段:任何人都可以进到铺中参观,晚间灯中都点上蜡烛,观者就更多。

C.孩子们的变化

孩子们也从腊八开始就有了特别的吃食以及娱乐活动,但元宵节这天是最特别的。在拥有此前所有的好吃的吃食与好玩的娱乐活动的基础之上,更多了有声有光的快乐。

第③段:这些摊子都让孩子们的心跳得更快一些。

第④段:孩子们准备过年第一件事是买杂拌儿。

第⑤段:孩子们忙乱,大人们也紧张。

第⑧段:这一夜除了很小的孩子,没有什么人睡觉都要守岁。

第⑩段:孩子们特别热心去逛,为的是到城外看看野景,可以骑毛驴,还能买到那些新年特有的玩具。

第 段:孩子们买各种花炮燃放,即使不跑到街上去淘气,在家中也照样能有声有光地玩耍。

在元宵节这一天,铺户、大人们、孩子们所有人的快乐都达到了顶点。那么,作者也一定感受到的这样的快乐。文中有这样一句作者直接表达情感的句子,我们读出了怎样的感情呢?

品读课文,体会情感

第 段:大家还必须吃元宵啊。这的确是美好快乐的日子。

强调作者对这种美好快乐的认同,正是元宵节这些民俗活动,带来了美好和快乐,而且这是整个春节阶段最让人感到美好快乐的一天,表达了作者对这些民俗活动由衷的喜爱。

小结

文章主要介绍了北京的春节从腊月上旬开始,直到正月十九结束,这一段时间老北京过春节的习俗。重点描写了春节期间的吃食、铺户的变化、人们的活动、孩子们的快乐,为我们展示了一幅老北京春节的民风民俗画卷,展现了春节的隆重与热闹,字里行间反映出老北京人过春节的愉快心情,也表达了作者对传统文化的喜爱和认同。

体会“京味儿”的特点

读一读,注意划线的词语,体会老舍“京味儿”语言的特点。

(1)孩子们喜欢吃这些零七八碎儿,即使没有饺子吃,也必须买杂拌儿。他们的第二件事是买爆竹,特别是男孩子们。恐怕第三件事才是买玩意儿——风筝、空竹、口琴等,和年画。

(2)白云观外的广场上有赛轿车、赛马的,在老年间,据说还有赛骆驼的。

(3)腊月和正月,在农村正是大家最闲在的时候。

采用北京话口语,表现出浓郁的生活气息和地域特色,也表达出作者的喜爱之情,调动了艺术表现力。

闲在:清闲自在。带有鲜明的口语色彩和地域色彩,给人以亲切的感受,“京味儿”十足。

“老年间”指从前,很早以前,古时候。采用北京人常说的口语,体现了浓郁的“京味儿”特色。

课堂总结

通过本文的学习,我们首先了解了春节的传统印象是热闹的快乐的;其次梳理了重要的节日以及对应的民俗活动,分析了作者选择这些详写的原因及其效果。然后通过分析作者对吃食、对元宵节、商铺以及大人们和孩子们的描写,体会到作者作为北京人对北京民俗的骄傲和喜爱,对这些民俗活动的认同和由衷的喜爱。在今后的学习中我们也可以运用这样的分析方法,深入理解文章。

课后作业

1.阅读课后“阅读链接”想一想其中描写的春节与老舍笔下的春节有什么不同,对你的习作有什么启发。(课后第五题)

2.想一想你家乡的春节有哪些习俗,你印象最深刻的是什么,选择印象最深的写一写。

同课章节目录

- 第一单元

- 1 北京的春节

- 2 腊八粥

- 3* 藏戏

- 4 古代诗歌三首

- 写作 家乡的风俗

- 语文园地

- 第二单元

- 5 匆匆

- 6 那个星期天

- 7* 别了,语文课

- 8 学弈

- 写作 让真情自然流露

- 语文园地

- 第三单元

- 9 十六年前的回忆

- 10 为人民服务

- 11* 金色的鱼钩

- 12 古代诗歌三首

- 写作 心愿

- 语文园地

- 第四单元

- 13 真理诞生于一百个问号之后

- 14 表里的生物

- 15* 他们那时候多有趣啊

- 16 两小儿辩日

- 写作 插上科学的翅膀飞

- 语文园地

- 第五单元

- 17 只有一个地球

- 18* 三黑和土地

- 19* 青山不老

- 写作 学写倡议书

- 语文园地

- 第六单元

- 20 好的故事

- 21* 我的伯父鲁迅先生

- 22* 有的人——纪念鲁迅有感

- 写作 有你,真好

- 语文园地

- 名著导读 《鲁滨逊漂流记》张开想象的翅膀