6.2 地质灾害(共44张ppt)

文档属性

| 名称 | 6.2 地质灾害(共44张ppt) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 29.6MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(2019) | ||

| 科目 | 地理 | ||

| 更新时间 | 2022-12-24 09:05:07 | ||

图片预览

文档简介

(共44张PPT)

教学目标和要求

利用地图,指出常见地质灾害的发生规律与分布地区。(重点)

运用实例或材料,说明地震、滑坡和泥石流对人类活动的影响。

结合实例,认识自然灾害的关联性。

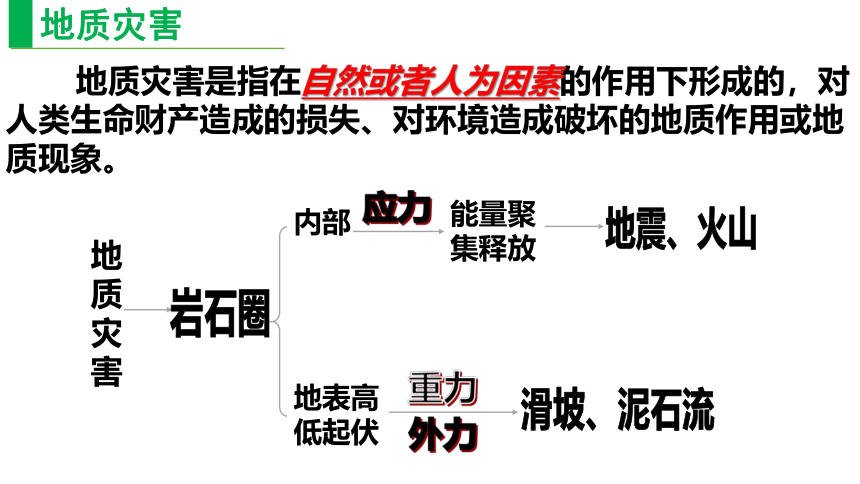

地质灾害

地质灾害是指在自然或者人为因素的作用下形成的,对人类生命财产造成的损失、对环境造成破坏的地质作用或地质现象。

地质灾害

岩石圈

内部

应力

能量聚集释放

地震、火山

地表高低起伏

滑坡、泥石流

重力

外力

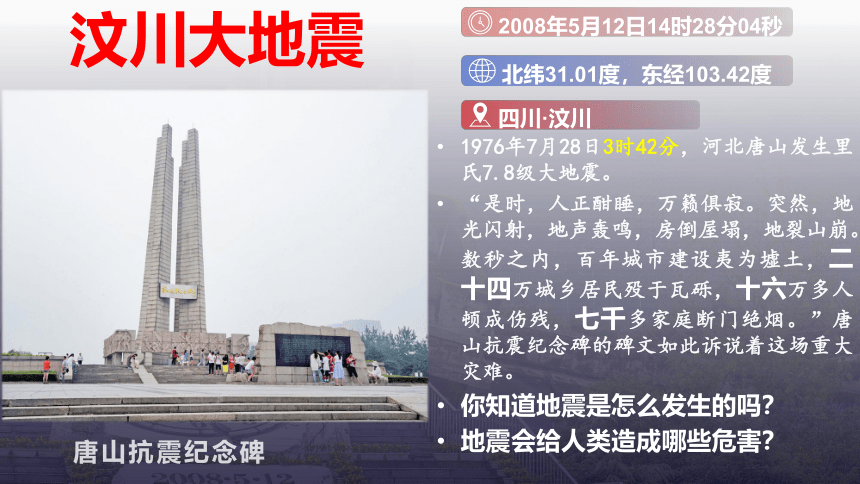

汶川大地震

2008年5月12日14时28分04秒

北纬31.01度,东经103.42度

四川·汶川

唐山抗震纪念碑

1976年7月28日3时42分,河北唐山发生里氏7.8级大地震。

“是时,人正酣睡,万籁俱寂。突然,地光闪射,地声轰鸣,房倒屋塌,地裂山崩。数秒之内,百年城市建设夷为墟土,二十四万城乡居民殁于瓦砾,十六万多人顿成伤残,七千多家庭断门绝烟。”唐山抗震纪念碑的碑文如此诉说着这场重大灾难。

你知道地震是怎么发生的吗?

地震会给人类造成哪些危害?

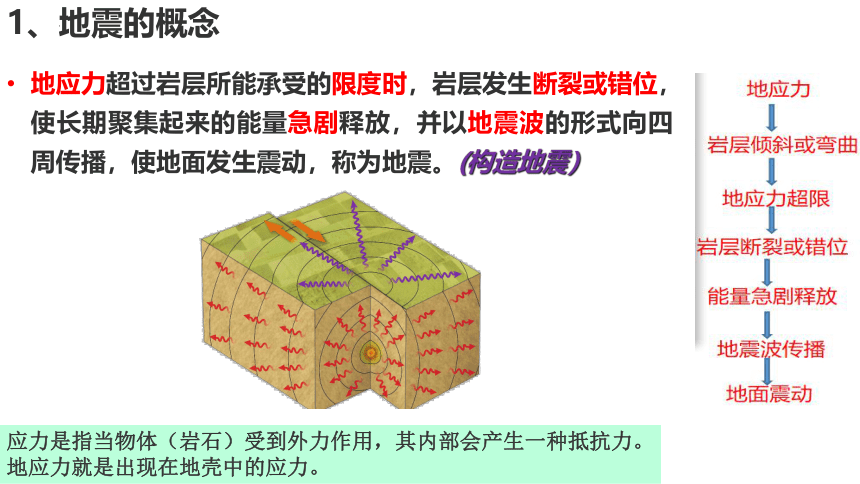

地震

1、地震的概念

地应力超过岩层所能承受的限度时,岩层发生断裂或错位,使长期聚集起来的能量急剧释放,并以地震波的形式向四周传播,使地面发生震动,称为地震。(构造地震)

应力是指当物体(岩石)受到外力作用,其内部会产生一种抵抗力。

地应力就是出现在地壳中的应力。

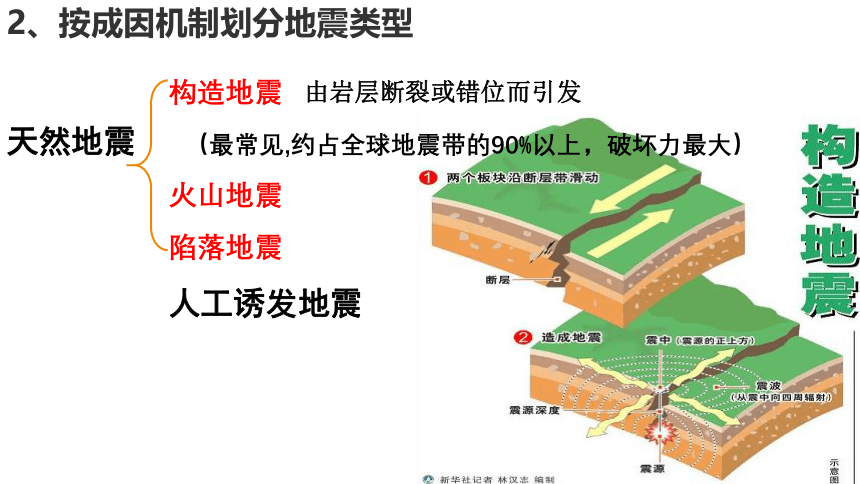

构造地震

(最常见,约占全球地震带的90%以上,破坏力最大)

火山地震

陷落地震

人工诱发地震

天然地震

由岩层断裂或错位而引发

2、按成因机制划分地震类型

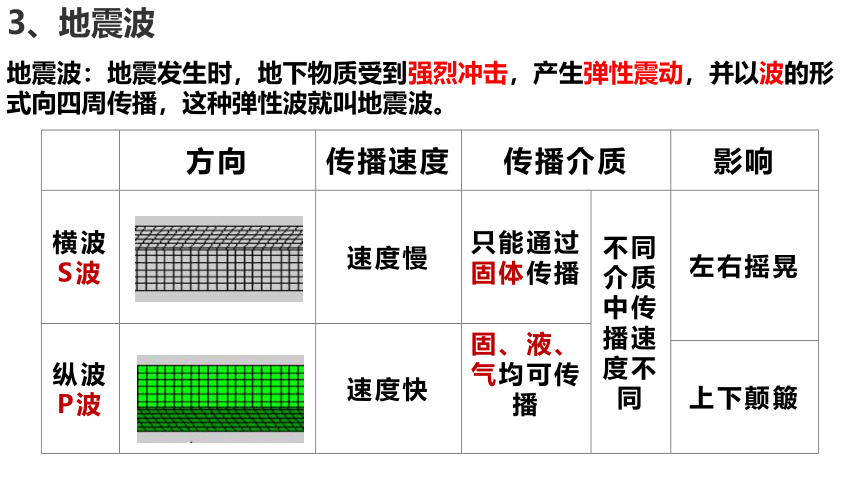

地震波:地震发生时,地下物质受到强烈冲击,产生弹性震动,并以波的形式向四周传播,这种弹性波就叫地震波。

3、地震波

方向 传播速度 传播介质 影响

横波 S波 速度慢 只能通过 固体传播 不同 介质 中传 播速 度不同 左右摇晃

纵波 P波 速度快 固、液、气均可传播

上下颠簸

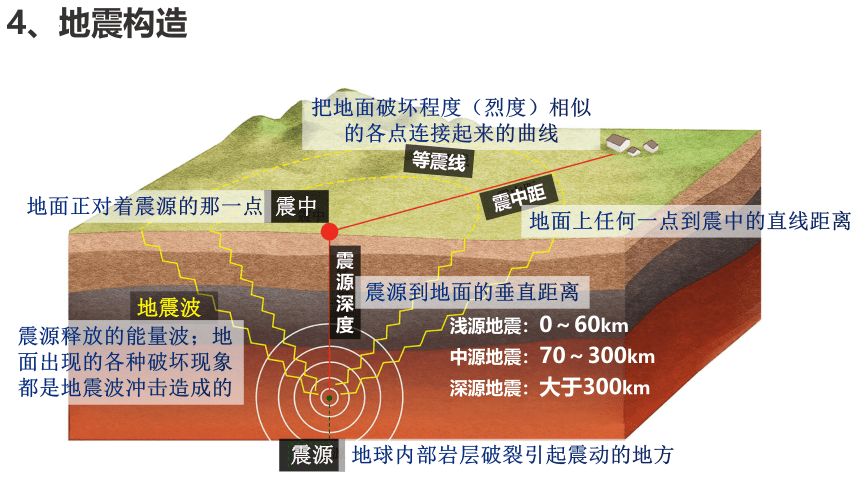

4、地震构造

震源

地球内部岩层破裂引起震动的地方

震中

地面正对着震源的那一点

震源深度

震源到地面的垂直距离

把地面破坏程度(烈度)相似的各点连接起来的曲线

等震线

震中距

地面上任何一点到震中的直线距离

地震波

震源释放的能量波;地面出现的各种破坏现象都是地震波冲击造成的

浅源地震:0~60km

中源地震:70~300km

深源地震:大于300km

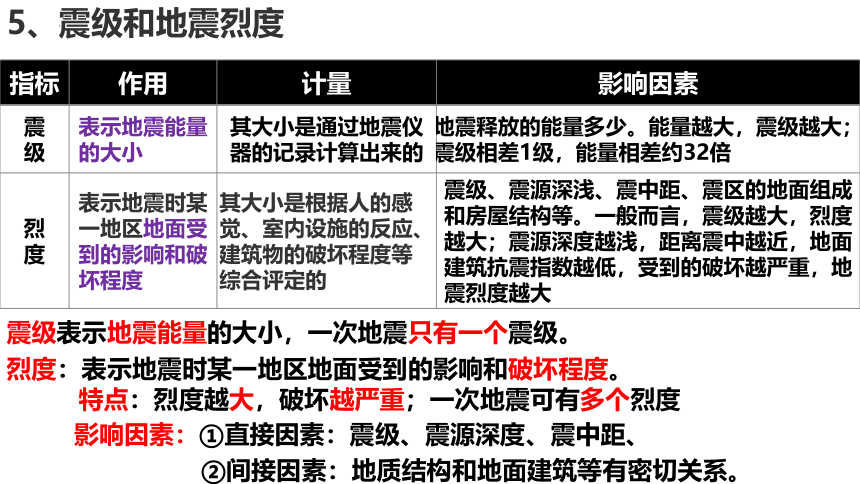

指标 作用 计量 影响因素

震 级 表示地震能量的大小 其大小是通过地震仪器的记录计算出来的 地震释放的能量多少。能量越大,震级越大;震级相差1级,能量相差约32倍

烈 度 表示地震时某一地区地面受到的影响和破坏程度 其大小是根据人的感觉、室内设施的反应、建筑物的破坏程度等综合评定的 震级、震源深浅、震中距、震区的地面组成和房屋结构等。一般而言,震级越大,烈度越大;震源深度越浅,距离震中越近,地面建筑抗震指数越低,受到的破坏越严重,地震烈度越大

5、震级和地震烈度

震级表示地震能量的大小,一次地震只有一个震级。

烈度:表示地震时某一地区地面受到的影响和破坏程度。

特点:烈度越大,破坏越严重;一次地震可有多个烈度

影响因素:①直接因素:震级、震源深度、震中距、

②间接因素:地质结构和地面建筑等有密切关系。

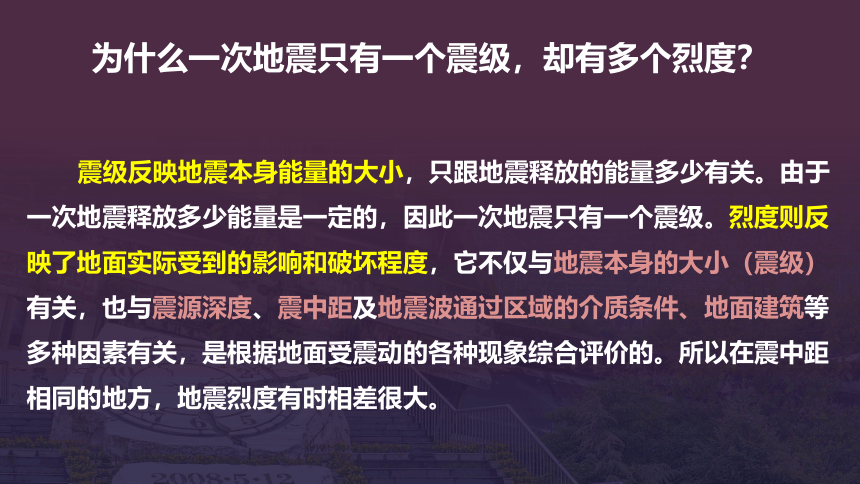

为什么一次地震只有一个震级,却有多个烈度?

震级反映地震本身能量的大小,只跟地震释放的能量多少有关。由于一次地震释放多少能量是一定的,因此一次地震只有一个震级。烈度则反映了地面实际受到的影响和破坏程度,它不仅与地震本身的大小(震级)有关,也与震源深度、震中距及地震波通过区域的介质条件、地面建筑等多种因素有关,是根据地面受震动的各种现象综合评价的。所以在震中距相同的地方,地震烈度有时相差很大。

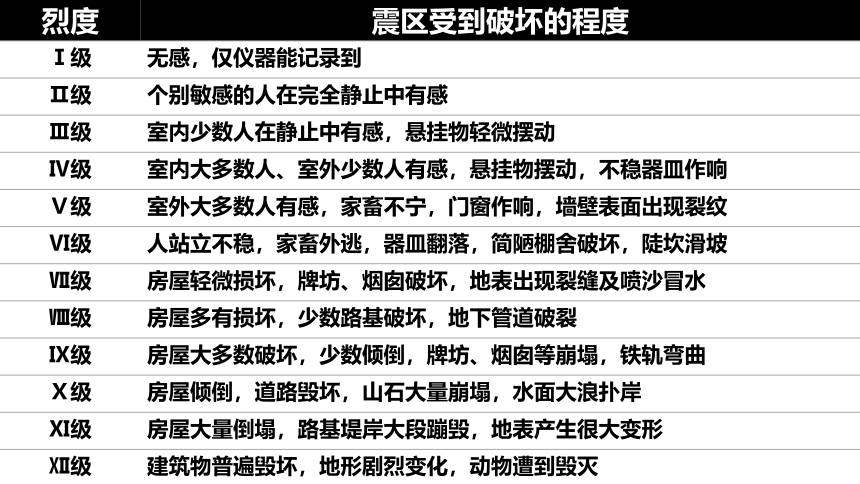

烈度 震区受到破坏的程度

Ⅰ级 无感,仅仪器能记录到

Ⅱ级 个别敏感的人在完全静止中有感

Ⅲ级 室内少数人在静止中有感,悬挂物轻微摆动

Ⅳ级 室内大多数人、室外少数人有感,悬挂物摆动,不稳器皿作响

Ⅴ级 室外大多数人有感,家畜不宁,门窗作响,墙壁表面出现裂纹

Ⅵ级 人站立不稳,家畜外逃,器皿翻落,简陋棚舍破坏,陡坎滑坡

Ⅶ级 房屋轻微损坏,牌坊、烟囱破坏,地表出现裂缝及喷沙冒水

Ⅷ级 房屋多有损坏,少数路基破坏,地下管道破裂

Ⅸ级 房屋大多数破坏,少数倾倒,牌坊、烟囱等崩塌,铁轨弯曲

Ⅹ级 房屋倾倒,道路毁坏,山石大量崩塌,水面大浪扑岸

Ⅺ级 房屋大量倒塌,路基堤岸大段蹦毁,地表产生很大变形

Ⅻ级 建筑物普遍毁坏,地形剧烈变化,动物遭到毁灭

“5 12”汶川大地震烈度分布示意图

案例分析:汶川地震造成的最大烈度达11级,试简要分析汶川地震烈度大的原因。

①震级大;

②震源浅

③地处大断裂带上;

④建筑物防震能力差。

地震

直接危害:造成房屋倒塌,破坏道路、管道、通信等基础设施。

导致人员伤亡和财产损失,,严重损害灾区人们的心里健康。

间接危害:破坏当地的资源环境和生态系统,滞后性和隐蔽性,持续时间往

往长久。

次生灾害:诱发崩塌、滑坡、泥石流、火灾、海啸、有毒气体泄漏、疫病蔓

延等灾害。

6、地震灾难的危害

地震的次生灾害

火灾

水灾

瘟疫

全球可以划分为六大板块,板块运动是指地球表面一个板块对于另一个板块的相对运动。

这些板块,都漂浮在具有流动性的地幔软流层之上,随着软流层的运动,各个板块也会发生相应的水平运动。

板块内部:比较稳定,板块边界:比较活跃,是地震易发地带。

7、地震多发的原因

①板块构造学说

②世界主要火山地震带分布

地中海一喜马拉雅地带、环太平洋地带

——分布规律:

板块交界处、板块内部大的断裂活动构造带为地震多发地区。(地震、火山活动在空间分布上基本一致,呈带状分布)

——多发的原因:

位于地质构造断裂地带,地壳活跃,地球内部能量集中,释放较频繁,故地震多发。

③我国地震多发区的原因

环太平洋地震带上——

(1)东南部的台湾和福建沿海;

(2)华北地区:太行山沿线和京津唐地区

地中海-喜马拉雅地震带上

(3)西南地区:青藏高原和它边缘的四川、云南两省西部;

(4)西北地区:新疆、甘肃和宁夏

我国地震的分布特征

分布特征:

①地震分布广;

②地震地区分布不均,西多东少;

③地震呈带状分布,地震带多与活动性断裂带的分布一致。

④防震减震措施

1、防震减震措施

(1)灾前:建立地震灾害监测和预警系统;加强地质灾害的管理,建立健全减灾工作的

政策法规体系,提高人民的应急避灾能力;提高建筑物的抗震强度。

(2)灾后:进行地震应急救援和过渡性安置;恢复重建等。

2、地震中的自救和互救

滑坡

1、滑坡的概念

滑坡示意图

滑坡是山地斜坡上的岩体或土体,因河流冲刷、地下水活动、地震及人类活动等原因,在重力作用下,沿一定的滑动面整体下滑的现象。

在农村,滑坡也俗称 “走山”、“垮山”和“山剥皮”等。

结构:滑坡面、滑坡前缘、滑坡体等

岩体破碎

地势起伏较大

植被覆盖率低

工程建设频繁

2、滑坡的形成条件

形成条件

岩石、地质:岩体破碎,山体中断层发育

地形:地势起伏大,山高坡陡

植被:植被覆盖差

重力:降雨河流冲刷、地震、融雪

人为:破坏植被,不合理的工矿交通建设等

自然条件

分布:

主要分布在山区,特别是西南地区最集中——岩体破碎、地势起伏较大、植被覆盖度较差的地区;

山地丘陵区和工程建设频繁的地区。

原因:

山地多,地势起伏大,降水多,西南地区板块运动活跃。

3、我国滑坡分布

主要表现为破坏或掩埋农田、道路和建筑物,堵塞河道,造成人员伤亡和财产损失。

4、滑坡的危害

5、滑坡的治理

消除和减轻地表水和地下水对滑坡的诱发作用,如建排水沟,保护植被

通过一定的工程技术措施,提高其抗滑力,如削坡减载,边坡人工加固

减少甚至消除不合理的人类活动

建立灾害预警机制,提升人们防灾抗灾的能力

5、滑坡的治理

泥石流

1、泥石流的概念

山区沟谷中由暴雨或冰雪消融等激发的,含有大量泥沙、石块的特殊洪流

发生区

流动区

堆积区

泥石流示意图

2、泥石流的形成原因

成

因

自然

原因

人为原因

①气候气(水多)

年降水多且集中于某个季节

气温陡升,冰雪大量融化,短时间大量水源

②流域地形

(坡陡)

谷地地形,谷深地势地洼,不利于泄洪

山地地形,地表汇水速度快,易爆发山洪

③水系特征

(水多)

河网稠密,支流众多

河道弯曲,河道窄浅

④物质基础

(土松)

构造破碎带提供大量碎屑物质来源

岩石风化形成大量碎屑物质来源

高山地区的厚层冰碛物形成大量碎屑物质来源

地处于板块边界,地壳活动剧烈,强烈地震,岩层破碎,造成山崩滑坡形成大量土石体碎屑物质来源

植被破坏(植被覆盖率低,水土流失严重,松散物质较多)(植少)

湖泊水库决堤,短时间汇集大量水流

河道占用(河湖面积缩小,调蓄山洪的能力减弱)(水多)

不合理的工矿建设,破坏地质结构,地基松动 (土松)

①+③动力条件

甘肃

西藏

四川

云南

3、我国滑坡、泥石流的时空分布特征

泥石流有明显的季节性,与集中降水的时间相一致;

滑坡四季都可发生,雨季或春季冰雪融化时多发。

时间分布特点

空间分布特点

分布广泛;主要发生在山区,尤其是西南地区。

4、泥石流的危害

对居民点:冲进乡村、城镇,摧毁房屋、工厂等场所,淹没人畜、毁坏土地,从而造成村毁人亡的灾难。

对交通设施:摧毁铁路、公路,毁坏路基、桥涵等设施,迫使河流改道,造成严重经济损失。

对工程:水利工程(冲毁水电站、淤积水库等);矿山(摧毁设施、淤埋矿山坑道等而造成矿山报废)

5、泥石流的防御措施

在野外遇到泥石流:与泥石流垂直方向向两边的山坡上面爬

6

6、滑坡与泥石流的异同点

名称 滑坡 泥石流

不同点 发生部位 山地斜坡上 山地沟谷中

运动物质体积 较大 较小

是否有水参与 可以无水参与 必须有水参与

相同点 ①具有突发性;②破坏力巨大③主要发生在山区,特别是西南地区④人类活动、地震等诱发⑤主要由重力作用形成,在一定坡度上,物质向下运动

图示

类型 滑坡 泥石流

物质组成

发生部位

动力、诱因

发生条件

影响因素

危害

堵塞河道,形成堰塞湖 往往与山洪相伴。破坏力更大,甚至摧毁聚落

①地形陡峻

②有丰富的松散物质

③短时间内有大量的水流

④植被覆盖较差

降水、地震、施工不当

山地斜坡

不稳定的岩体、土体

暴雨、冰雪融水激发、短时间内的大量水流

山区沟谷

含大量泥沙石块的特殊洪流

滑坡体的位置、体积、移动速度和距离

堵塞江河、摧毁城镇、村庄,破坏森林、农田、道路,造成人员伤亡

①地势起伏大 (坡陡)

②岩体土体松动、破碎,存在易滑动面(土松)

③植被覆盖较差(植少)

④地震、地下水活动、河流冲刷工程建设破

坏山体稳定性

公式:泥石流=陡坡+水流+破碎; 滑坡=陡坡+暴雨+断层

西南地区是我国滑坡和泥石流发生最频繁的地区,试分析原因。

①山区面积广大,地势陡峻

②板块交界地带,地壳运动强烈,地震多发

③岩石破碎、碎屑物质较多

④降水集中多暴雨

⑤植被破坏严重

⑥毁林开荒、违规开矿、乱砍滥伐等人类活动,破坏了植被和岩层的稳定性,易诱发或加剧滑坡、泥石流

位于板块交界处

地壳活动强烈

多地震

断裂发育、岩石破碎

滑坡、泥石流多发

季风气候

暴雨集中

地形崎岖,山高谷深

课堂活动

一种自然灾害可能直接引发多种灾害。参考旱灾直接引发的灾害示意,列出地震直接引发的多种灾害。

火灾

沙尘暴

淡水短缺

饥荒

病虫害

…….

旱 灾

滑坡

海啸

泥石流

崩塌

水灾

火灾

地 震

课堂活动

一种自然灾害可能直接引发多种灾害。参考旱灾直接引发的灾害示意,列出地震直接引发的多种灾害。

旱灾

淡水短缺

地面沉降

海水入侵

地震

山体滑坡

堰塞湖

洪涝灾害

旱灾

植被减少

大风

沙尘暴

提示:不同地区多发的自然灾害不同,可根据学校所在地区的实际情况进行作答。以华北地区为例,华北地区多发的自然灾害是旱灾,旱灾可以引发虫灾、病害、沙尘暴等灾害。其灾害链示意如下:

中国是一个多山的国家,山地灾害已成为影响我国的主要自然灾害之一。读“山地灾害过程图”,完成1~3题。

1.图中显示发生山地灾害的自然条件有( )

A.植被茂盛 B.地势陡峻

C.工程建设 D.河流流经

2.图中显示的自然灾害的关联性表现为( )

A.暴雨—崩塌—滑坡—泥石流 B.暴雨—河流泛滥—泥石流—滑坡

C.崩塌—滑坡—泥石流—暴雨 D.暴雨—泥石流—崩塌—滑坡

3.据图可判断( )

A.①区域易发生涝渍灾害 B.②区域受流水侵蚀最强

C.③区域是泥石流物源区 D.④区域经济损失最严重

读我国特大、较大型山崩、滑坡和泥石流分布直方图。读图完成4~5题。

4.我国六大区域中,出现特大、较大型山崩、滑坡、泥石流最多的地区是( )

A.西北地区 B.西南地区

C.中南地区 D.华东地区

5.六大区域中发生特大型山崩、滑坡、泥石流最少的地区的地形为( )

A.山地 B.丘陵 C.平原 D.高原

2017年8月8日21时四川省九寨沟县发生7.0级地震,震中5.1公里范围内平均海拔约3827米,此次地震虽然震级大,但人员伤亡程度却相对较轻,房屋倒塌数量较少。据此,完成6~7题。

6.右图地震构造示意图中的字母B代表的是( )

A.震源 B.震中

C.等震线 D.震中距

7.下列信息能够解释“震情重”而“灾情轻”的有( )

①房屋抗震性能较好 ②海拔较高,人口密度较小

③临近景区,旅游设施密集 ④山区道路中断,增大救援难度

A.①② B.③④ C.①③ D.②④

8.如图所示区域地处青藏高原东部边缘的断裂带,2013年4月20日,这里发生了7.0级强烈地震,2013年4月21日夜至24日,震区出现多次降雨,本次地震后,图示区域发生了严重的次生地质灾害。

说明本次地震后图示区域次生地质灾害严重的原因。

图示区域(地处断裂带)岩石破碎,山高、坡陡、谷深,强烈地震造成震区岩体松动、破裂,形成坍塌、滑坡等次生地质灾害;降雨致滑坡、崩塌加剧,引发泥石流。

9.长江下游某城市边缘分布着丘陵,丘陵的基岩上有黄土覆盖(如图所示)。近年来,由于城区扩展,大量开挖山坡,该地在夏季暴雨后曾发生多起黄土崩塌、滑坡灾害。

阅读图文资料,简要分析该地黄土崩塌、滑坡多发的原因。

黄土垂直节理发育,孔隙度大;人工开挖边坡,破坏了坡面地形的稳定性。暴雨容易诱发坡地黄土崩塌;雨水下渗,在基岩与黄土之间容易形成滑动面,造成黄土滑坡。

教学目标和要求

利用地图,指出常见地质灾害的发生规律与分布地区。(重点)

运用实例或材料,说明地震、滑坡和泥石流对人类活动的影响。

结合实例,认识自然灾害的关联性。

地质灾害

地质灾害是指在自然或者人为因素的作用下形成的,对人类生命财产造成的损失、对环境造成破坏的地质作用或地质现象。

地质灾害

岩石圈

内部

应力

能量聚集释放

地震、火山

地表高低起伏

滑坡、泥石流

重力

外力

汶川大地震

2008年5月12日14时28分04秒

北纬31.01度,东经103.42度

四川·汶川

唐山抗震纪念碑

1976年7月28日3时42分,河北唐山发生里氏7.8级大地震。

“是时,人正酣睡,万籁俱寂。突然,地光闪射,地声轰鸣,房倒屋塌,地裂山崩。数秒之内,百年城市建设夷为墟土,二十四万城乡居民殁于瓦砾,十六万多人顿成伤残,七千多家庭断门绝烟。”唐山抗震纪念碑的碑文如此诉说着这场重大灾难。

你知道地震是怎么发生的吗?

地震会给人类造成哪些危害?

地震

1、地震的概念

地应力超过岩层所能承受的限度时,岩层发生断裂或错位,使长期聚集起来的能量急剧释放,并以地震波的形式向四周传播,使地面发生震动,称为地震。(构造地震)

应力是指当物体(岩石)受到外力作用,其内部会产生一种抵抗力。

地应力就是出现在地壳中的应力。

构造地震

(最常见,约占全球地震带的90%以上,破坏力最大)

火山地震

陷落地震

人工诱发地震

天然地震

由岩层断裂或错位而引发

2、按成因机制划分地震类型

地震波:地震发生时,地下物质受到强烈冲击,产生弹性震动,并以波的形式向四周传播,这种弹性波就叫地震波。

3、地震波

方向 传播速度 传播介质 影响

横波 S波 速度慢 只能通过 固体传播 不同 介质 中传 播速 度不同 左右摇晃

纵波 P波 速度快 固、液、气均可传播

上下颠簸

4、地震构造

震源

地球内部岩层破裂引起震动的地方

震中

地面正对着震源的那一点

震源深度

震源到地面的垂直距离

把地面破坏程度(烈度)相似的各点连接起来的曲线

等震线

震中距

地面上任何一点到震中的直线距离

地震波

震源释放的能量波;地面出现的各种破坏现象都是地震波冲击造成的

浅源地震:0~60km

中源地震:70~300km

深源地震:大于300km

指标 作用 计量 影响因素

震 级 表示地震能量的大小 其大小是通过地震仪器的记录计算出来的 地震释放的能量多少。能量越大,震级越大;震级相差1级,能量相差约32倍

烈 度 表示地震时某一地区地面受到的影响和破坏程度 其大小是根据人的感觉、室内设施的反应、建筑物的破坏程度等综合评定的 震级、震源深浅、震中距、震区的地面组成和房屋结构等。一般而言,震级越大,烈度越大;震源深度越浅,距离震中越近,地面建筑抗震指数越低,受到的破坏越严重,地震烈度越大

5、震级和地震烈度

震级表示地震能量的大小,一次地震只有一个震级。

烈度:表示地震时某一地区地面受到的影响和破坏程度。

特点:烈度越大,破坏越严重;一次地震可有多个烈度

影响因素:①直接因素:震级、震源深度、震中距、

②间接因素:地质结构和地面建筑等有密切关系。

为什么一次地震只有一个震级,却有多个烈度?

震级反映地震本身能量的大小,只跟地震释放的能量多少有关。由于一次地震释放多少能量是一定的,因此一次地震只有一个震级。烈度则反映了地面实际受到的影响和破坏程度,它不仅与地震本身的大小(震级)有关,也与震源深度、震中距及地震波通过区域的介质条件、地面建筑等多种因素有关,是根据地面受震动的各种现象综合评价的。所以在震中距相同的地方,地震烈度有时相差很大。

烈度 震区受到破坏的程度

Ⅰ级 无感,仅仪器能记录到

Ⅱ级 个别敏感的人在完全静止中有感

Ⅲ级 室内少数人在静止中有感,悬挂物轻微摆动

Ⅳ级 室内大多数人、室外少数人有感,悬挂物摆动,不稳器皿作响

Ⅴ级 室外大多数人有感,家畜不宁,门窗作响,墙壁表面出现裂纹

Ⅵ级 人站立不稳,家畜外逃,器皿翻落,简陋棚舍破坏,陡坎滑坡

Ⅶ级 房屋轻微损坏,牌坊、烟囱破坏,地表出现裂缝及喷沙冒水

Ⅷ级 房屋多有损坏,少数路基破坏,地下管道破裂

Ⅸ级 房屋大多数破坏,少数倾倒,牌坊、烟囱等崩塌,铁轨弯曲

Ⅹ级 房屋倾倒,道路毁坏,山石大量崩塌,水面大浪扑岸

Ⅺ级 房屋大量倒塌,路基堤岸大段蹦毁,地表产生很大变形

Ⅻ级 建筑物普遍毁坏,地形剧烈变化,动物遭到毁灭

“5 12”汶川大地震烈度分布示意图

案例分析:汶川地震造成的最大烈度达11级,试简要分析汶川地震烈度大的原因。

①震级大;

②震源浅

③地处大断裂带上;

④建筑物防震能力差。

地震

直接危害:造成房屋倒塌,破坏道路、管道、通信等基础设施。

导致人员伤亡和财产损失,,严重损害灾区人们的心里健康。

间接危害:破坏当地的资源环境和生态系统,滞后性和隐蔽性,持续时间往

往长久。

次生灾害:诱发崩塌、滑坡、泥石流、火灾、海啸、有毒气体泄漏、疫病蔓

延等灾害。

6、地震灾难的危害

地震的次生灾害

火灾

水灾

瘟疫

全球可以划分为六大板块,板块运动是指地球表面一个板块对于另一个板块的相对运动。

这些板块,都漂浮在具有流动性的地幔软流层之上,随着软流层的运动,各个板块也会发生相应的水平运动。

板块内部:比较稳定,板块边界:比较活跃,是地震易发地带。

7、地震多发的原因

①板块构造学说

②世界主要火山地震带分布

地中海一喜马拉雅地带、环太平洋地带

——分布规律:

板块交界处、板块内部大的断裂活动构造带为地震多发地区。(地震、火山活动在空间分布上基本一致,呈带状分布)

——多发的原因:

位于地质构造断裂地带,地壳活跃,地球内部能量集中,释放较频繁,故地震多发。

③我国地震多发区的原因

环太平洋地震带上——

(1)东南部的台湾和福建沿海;

(2)华北地区:太行山沿线和京津唐地区

地中海-喜马拉雅地震带上

(3)西南地区:青藏高原和它边缘的四川、云南两省西部;

(4)西北地区:新疆、甘肃和宁夏

我国地震的分布特征

分布特征:

①地震分布广;

②地震地区分布不均,西多东少;

③地震呈带状分布,地震带多与活动性断裂带的分布一致。

④防震减震措施

1、防震减震措施

(1)灾前:建立地震灾害监测和预警系统;加强地质灾害的管理,建立健全减灾工作的

政策法规体系,提高人民的应急避灾能力;提高建筑物的抗震强度。

(2)灾后:进行地震应急救援和过渡性安置;恢复重建等。

2、地震中的自救和互救

滑坡

1、滑坡的概念

滑坡示意图

滑坡是山地斜坡上的岩体或土体,因河流冲刷、地下水活动、地震及人类活动等原因,在重力作用下,沿一定的滑动面整体下滑的现象。

在农村,滑坡也俗称 “走山”、“垮山”和“山剥皮”等。

结构:滑坡面、滑坡前缘、滑坡体等

岩体破碎

地势起伏较大

植被覆盖率低

工程建设频繁

2、滑坡的形成条件

形成条件

岩石、地质:岩体破碎,山体中断层发育

地形:地势起伏大,山高坡陡

植被:植被覆盖差

重力:降雨河流冲刷、地震、融雪

人为:破坏植被,不合理的工矿交通建设等

自然条件

分布:

主要分布在山区,特别是西南地区最集中——岩体破碎、地势起伏较大、植被覆盖度较差的地区;

山地丘陵区和工程建设频繁的地区。

原因:

山地多,地势起伏大,降水多,西南地区板块运动活跃。

3、我国滑坡分布

主要表现为破坏或掩埋农田、道路和建筑物,堵塞河道,造成人员伤亡和财产损失。

4、滑坡的危害

5、滑坡的治理

消除和减轻地表水和地下水对滑坡的诱发作用,如建排水沟,保护植被

通过一定的工程技术措施,提高其抗滑力,如削坡减载,边坡人工加固

减少甚至消除不合理的人类活动

建立灾害预警机制,提升人们防灾抗灾的能力

5、滑坡的治理

泥石流

1、泥石流的概念

山区沟谷中由暴雨或冰雪消融等激发的,含有大量泥沙、石块的特殊洪流

发生区

流动区

堆积区

泥石流示意图

2、泥石流的形成原因

成

因

自然

原因

人为原因

①气候气(水多)

年降水多且集中于某个季节

气温陡升,冰雪大量融化,短时间大量水源

②流域地形

(坡陡)

谷地地形,谷深地势地洼,不利于泄洪

山地地形,地表汇水速度快,易爆发山洪

③水系特征

(水多)

河网稠密,支流众多

河道弯曲,河道窄浅

④物质基础

(土松)

构造破碎带提供大量碎屑物质来源

岩石风化形成大量碎屑物质来源

高山地区的厚层冰碛物形成大量碎屑物质来源

地处于板块边界,地壳活动剧烈,强烈地震,岩层破碎,造成山崩滑坡形成大量土石体碎屑物质来源

植被破坏(植被覆盖率低,水土流失严重,松散物质较多)(植少)

湖泊水库决堤,短时间汇集大量水流

河道占用(河湖面积缩小,调蓄山洪的能力减弱)(水多)

不合理的工矿建设,破坏地质结构,地基松动 (土松)

①+③动力条件

甘肃

西藏

四川

云南

3、我国滑坡、泥石流的时空分布特征

泥石流有明显的季节性,与集中降水的时间相一致;

滑坡四季都可发生,雨季或春季冰雪融化时多发。

时间分布特点

空间分布特点

分布广泛;主要发生在山区,尤其是西南地区。

4、泥石流的危害

对居民点:冲进乡村、城镇,摧毁房屋、工厂等场所,淹没人畜、毁坏土地,从而造成村毁人亡的灾难。

对交通设施:摧毁铁路、公路,毁坏路基、桥涵等设施,迫使河流改道,造成严重经济损失。

对工程:水利工程(冲毁水电站、淤积水库等);矿山(摧毁设施、淤埋矿山坑道等而造成矿山报废)

5、泥石流的防御措施

在野外遇到泥石流:与泥石流垂直方向向两边的山坡上面爬

6

6、滑坡与泥石流的异同点

名称 滑坡 泥石流

不同点 发生部位 山地斜坡上 山地沟谷中

运动物质体积 较大 较小

是否有水参与 可以无水参与 必须有水参与

相同点 ①具有突发性;②破坏力巨大③主要发生在山区,特别是西南地区④人类活动、地震等诱发⑤主要由重力作用形成,在一定坡度上,物质向下运动

图示

类型 滑坡 泥石流

物质组成

发生部位

动力、诱因

发生条件

影响因素

危害

堵塞河道,形成堰塞湖 往往与山洪相伴。破坏力更大,甚至摧毁聚落

①地形陡峻

②有丰富的松散物质

③短时间内有大量的水流

④植被覆盖较差

降水、地震、施工不当

山地斜坡

不稳定的岩体、土体

暴雨、冰雪融水激发、短时间内的大量水流

山区沟谷

含大量泥沙石块的特殊洪流

滑坡体的位置、体积、移动速度和距离

堵塞江河、摧毁城镇、村庄,破坏森林、农田、道路,造成人员伤亡

①地势起伏大 (坡陡)

②岩体土体松动、破碎,存在易滑动面(土松)

③植被覆盖较差(植少)

④地震、地下水活动、河流冲刷工程建设破

坏山体稳定性

公式:泥石流=陡坡+水流+破碎; 滑坡=陡坡+暴雨+断层

西南地区是我国滑坡和泥石流发生最频繁的地区,试分析原因。

①山区面积广大,地势陡峻

②板块交界地带,地壳运动强烈,地震多发

③岩石破碎、碎屑物质较多

④降水集中多暴雨

⑤植被破坏严重

⑥毁林开荒、违规开矿、乱砍滥伐等人类活动,破坏了植被和岩层的稳定性,易诱发或加剧滑坡、泥石流

位于板块交界处

地壳活动强烈

多地震

断裂发育、岩石破碎

滑坡、泥石流多发

季风气候

暴雨集中

地形崎岖,山高谷深

课堂活动

一种自然灾害可能直接引发多种灾害。参考旱灾直接引发的灾害示意,列出地震直接引发的多种灾害。

火灾

沙尘暴

淡水短缺

饥荒

病虫害

…….

旱 灾

滑坡

海啸

泥石流

崩塌

水灾

火灾

地 震

课堂活动

一种自然灾害可能直接引发多种灾害。参考旱灾直接引发的灾害示意,列出地震直接引发的多种灾害。

旱灾

淡水短缺

地面沉降

海水入侵

地震

山体滑坡

堰塞湖

洪涝灾害

旱灾

植被减少

大风

沙尘暴

提示:不同地区多发的自然灾害不同,可根据学校所在地区的实际情况进行作答。以华北地区为例,华北地区多发的自然灾害是旱灾,旱灾可以引发虫灾、病害、沙尘暴等灾害。其灾害链示意如下:

中国是一个多山的国家,山地灾害已成为影响我国的主要自然灾害之一。读“山地灾害过程图”,完成1~3题。

1.图中显示发生山地灾害的自然条件有( )

A.植被茂盛 B.地势陡峻

C.工程建设 D.河流流经

2.图中显示的自然灾害的关联性表现为( )

A.暴雨—崩塌—滑坡—泥石流 B.暴雨—河流泛滥—泥石流—滑坡

C.崩塌—滑坡—泥石流—暴雨 D.暴雨—泥石流—崩塌—滑坡

3.据图可判断( )

A.①区域易发生涝渍灾害 B.②区域受流水侵蚀最强

C.③区域是泥石流物源区 D.④区域经济损失最严重

读我国特大、较大型山崩、滑坡和泥石流分布直方图。读图完成4~5题。

4.我国六大区域中,出现特大、较大型山崩、滑坡、泥石流最多的地区是( )

A.西北地区 B.西南地区

C.中南地区 D.华东地区

5.六大区域中发生特大型山崩、滑坡、泥石流最少的地区的地形为( )

A.山地 B.丘陵 C.平原 D.高原

2017年8月8日21时四川省九寨沟县发生7.0级地震,震中5.1公里范围内平均海拔约3827米,此次地震虽然震级大,但人员伤亡程度却相对较轻,房屋倒塌数量较少。据此,完成6~7题。

6.右图地震构造示意图中的字母B代表的是( )

A.震源 B.震中

C.等震线 D.震中距

7.下列信息能够解释“震情重”而“灾情轻”的有( )

①房屋抗震性能较好 ②海拔较高,人口密度较小

③临近景区,旅游设施密集 ④山区道路中断,增大救援难度

A.①② B.③④ C.①③ D.②④

8.如图所示区域地处青藏高原东部边缘的断裂带,2013年4月20日,这里发生了7.0级强烈地震,2013年4月21日夜至24日,震区出现多次降雨,本次地震后,图示区域发生了严重的次生地质灾害。

说明本次地震后图示区域次生地质灾害严重的原因。

图示区域(地处断裂带)岩石破碎,山高、坡陡、谷深,强烈地震造成震区岩体松动、破裂,形成坍塌、滑坡等次生地质灾害;降雨致滑坡、崩塌加剧,引发泥石流。

9.长江下游某城市边缘分布着丘陵,丘陵的基岩上有黄土覆盖(如图所示)。近年来,由于城区扩展,大量开挖山坡,该地在夏季暴雨后曾发生多起黄土崩塌、滑坡灾害。

阅读图文资料,简要分析该地黄土崩塌、滑坡多发的原因。

黄土垂直节理发育,孔隙度大;人工开挖边坡,破坏了坡面地形的稳定性。暴雨容易诱发坡地黄土崩塌;雨水下渗,在基岩与黄土之间容易形成滑动面,造成黄土滑坡。

同课章节目录

- 第一章 宇宙中的地球

- 第一节 地球的宇宙环境

- 第二节 太阳对地球的影响

- 第三节 地球的历史

- 第四节 地球的圈层结构

- 问题研究 火星基地应该是什么样子

- 第二章 地球上的大气

- 第一节 大气的组成和垂直分层

- 第二节 大气受热过程和大气运动

- 问题研究 何时蓝天常在

- 第三章 地球上的水

- 第一节 水循环

- 第二节 海水的性质

- 第三节 海水的运动

- 问题研究 能否淡化海冰解决环渤海地区淡水短缺问题

- 第四章 地貌

- 第一节 常见地貌类型

- 第二节 地貌的观察

- 问题研究 如何提升我国西南喀斯特峰丛山地的经济发展水平

- 第五章 植被与土壤

- 第一节 植被

- 第二节 土壤

- 问题研究 如何让城市不再“看海”

- 第六章 自然灾害

- 第一节 气象与水文灾害

- 第二节 地质灾害

- 第三节 防灾减灾

- 第四节 地理信息技术在防灾减灾中的应用

- 问题研究 教灾物资储备库应该建在哪里