高中地理人教版(2019)必修一1.2太阳对地球的影响课件(共48张ppt)

文档属性

| 名称 | 高中地理人教版(2019)必修一1.2太阳对地球的影响课件(共48张ppt) |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 17.9MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 人教版(2019) | ||

| 科目 | 地理 | ||

| 更新时间 | 2022-12-24 16:02:27 | ||

图片预览

文档简介

(共48张PPT)

太阳对地球的影响

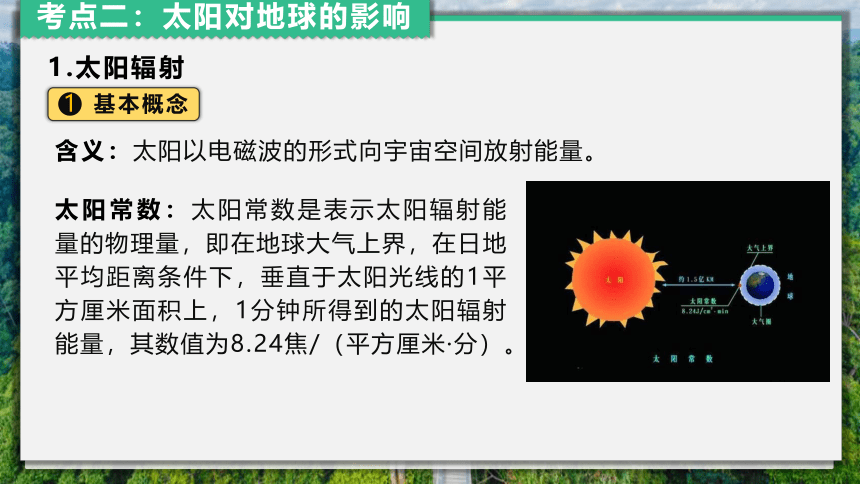

考点二:太阳对地球的影响

1.太阳辐射

基本概念

1

含义:太阳以电磁波的形式向宇宙空间放射能量。

太阳常数:太阳常数是表示太阳辐射能量的物理量,即在地球大气上界,在日地平均距离条件下,垂直于太阳光线的1平方厘米面积上,1分钟所得到的太阳辐射能量,其数值为8.24焦/(平方厘米·分)。

1.太阳辐射

主要影响

2

对地球的影响:

a.太阳辐射经植物的生物化学作用,可以转化成有机物中的生物化学能。煤炭、石油等化石燃料,是地质时期生物固定以后积累下来的太阳能。

b.太阳辐射为人类生产和生活提供源源不断的能源。

c.太阳辐射维持地表适宜的温度,是地球上生物生存所需的光和热的来源。

d.太阳辐射是地球大气运动、水循环的主要能源。

考点二:太阳对地球的影响

1.太阳辐射

主要影响

2

考点二:太阳对地球的影响

光伏扶贫主要是在住房屋顶和农业大棚上铺设太阳能电池板,农民可以自己使用这些电能,并将多余的电量卖给国家电网。

1.太阳辐射

主要影响

2

考点二:太阳对地球的影响

光伏农业将太阳能发电、现代种植和养殖相结合,太阳能光伏系统可直接低成本发电。动植物生长所需要主要光源可以穿透。

1.太阳辐射

主要影响

2

考点二:太阳对地球的影响

光伏渔业利用鱼塘广阔的面积,在上面安装太阳能电池板来发电,光伏组件立体布置于水面上方,下面水产养殖,一地两用。

1.太阳辐射

主要影响

2

考点二:太阳对地球的影响

光伏建筑就是将太阳能光伏发电安装在建筑的外表面来提供电力。一类是光伏方阵与建筑结合。另一类是光伏方阵与建筑集成。

1.太阳辐射

影响因素

3

考点二:太阳对地球的影响

1.太阳辐射

影响因素

3

考点二:太阳对地球的影响

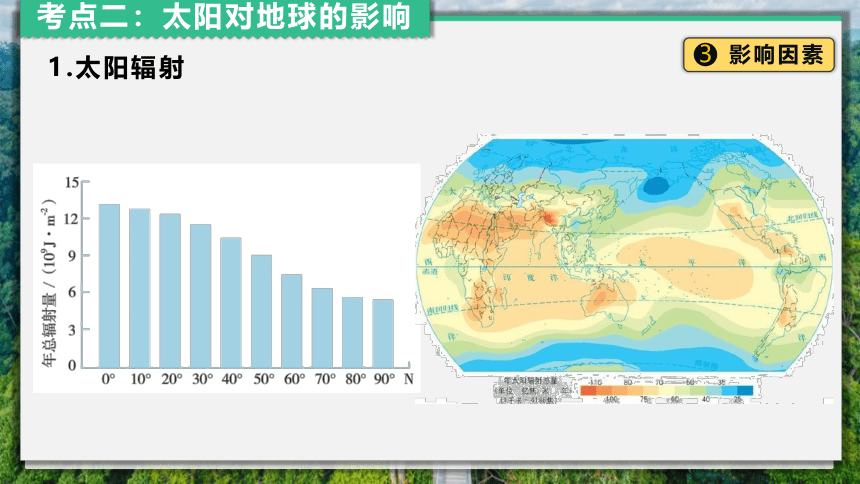

全球太阳辐射的时空分布

世界各地年太阳辐射总量分布不均衡,总体分布特征如下。

(1)空间分布:

不同纬度分布 大致由低纬向高纬递减。

相同纬度分布 由沿海向内陆递增;地势高处太阳辐射强,地势低处太阳辐射弱。

全球太阳年辐射总量的最大值并不是出现在赤道地区,而是出现在回归线附近的沙漠地区及青藏高原地区。这是因为赤道地区终年受赤道低气压带控制,盛行上升气流,多云雨,对太阳辐射削弱作用较强。而回归线附近的沙漠地区,气候干燥,晴天多,到达地面的太阳辐射多。

(2)时间分布:夏季太阳辐射强于冬季。

1.太阳辐射

考点二:太阳对地球的影响

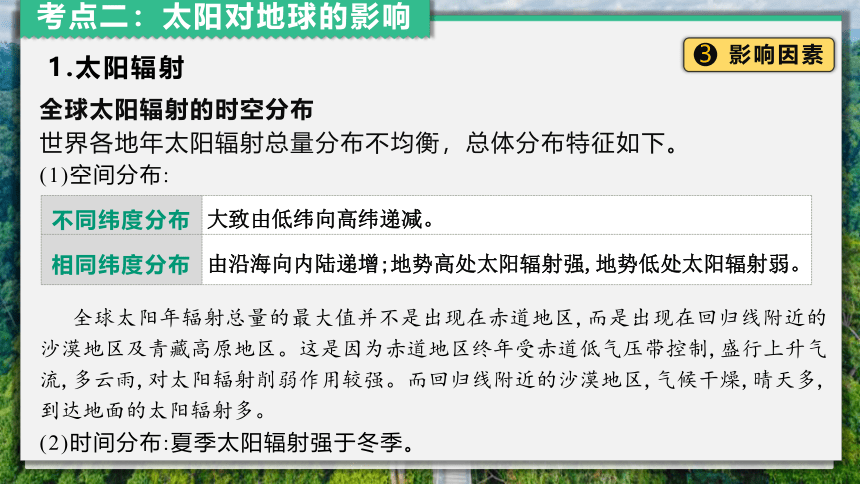

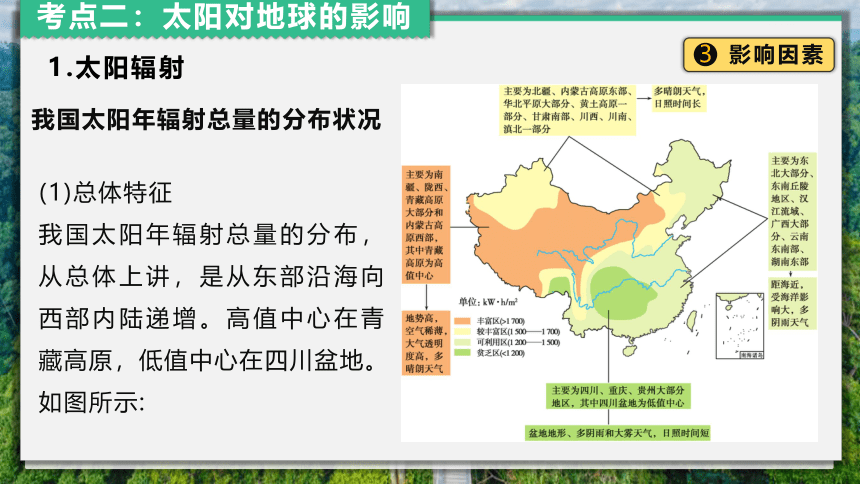

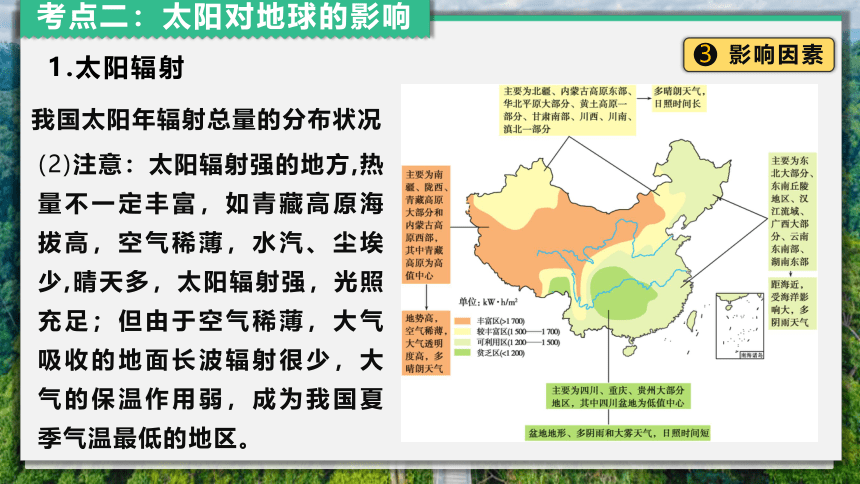

我国太阳年辐射总量的分布状况

(1)总体特征

我国太阳年辐射总量的分布,从总体上讲,是从东部沿海向西部内陆递增。高值中心在青藏高原,低值中心在四川盆地。如图所示:

影响因素

3

1.太阳辐射

想一想,我国年太阳辐射总量最丰富的地区及原因是什么。

想一想,我国年太阳辐射总量最贫乏的地区及原因是什么。

答案:青藏高原海拔高,空气稀薄;空气中水汽少,尘埃少,透明度好;纬度低、太阳高度较大,太阳辐射强,日照时间长

答案:四川盆地降水较多,空气中水汽含量多,阴天、雾天较多。盆地地形,水汽不易散发,从而造成日照的时间短,日照强度弱,太阳能资源贫乏。

影响因素

3

考点二:太阳对地球的影响

1.太阳辐射

考点二:太阳对地球的影响

我国太阳年辐射总量的分布状况

(2)注意:太阳辐射强的地方,热量不一定丰富,如青藏高原海拔高,空气稀薄,水汽、尘埃少,晴天多,太阳辐射强,光照充足;但由于空气稀薄,大气吸收的地面长波辐射很少,大气的保温作用弱,成为我国夏季气温最低的地区。

影响因素

3

1.太阳辐射

影响因素

3

考点二:太阳对地球的影响

2.太阳活动

考点二:太阳对地球的影响

日核

光球层

色球层

日冕层

日核

太阳大气层结构

1

2.太阳活动

太阳大气层结构

1

大气层结构 特点

日冕层 日冕是太阳大气的最外层,可以延伸到几个太阳半径,甚至更远。它的亮度仅为光球的百万分之一,只有在日全食时或用特制的日冕仪才能用肉眼看见。

色球层 色球位于光球之外。由于色球发出的可见光总量不及光球的千分之一,因此人们平常看不到它,只有在日全食时或者用特殊,的望远镜才能看到。

光球层 光球是太阳大气的最底层。它发出的可见光最强,是用肉眼可以观测到的太阳表面。

考点二:太阳对地球的影响

2.太阳活动

太阳活动类型

2

太阳活动 发生位置 特点

日冕物质抛射 日冕层 日冕物质抛射表现为日冕结构在几分钟至几小时内发生明显变化,向外抛射大量带电粒子。它使大范围日冕受到扰动,破坏了太阳风的流动,是规模最大、程度最剧烈的太阳活动现象。

耀斑 色球层 太阳耀斑是色球表面忽然出现的大而亮的斑块。一个大的太阳耀斑在短期可以发出相当于10亿颗氢弹爆炸所产生的能量。长期的观测发现,大多数太阳耀斑和太阳黑子活动相关。

日珥 色球层 日珥是在色球层上发生的一种剧烈太阳活动现象,喷射的气体呈弧状,像太阳的耳朵一样,由此得名。日全食时,可用肉眼观测火红的日珥。日珥爆发时会喷射大量带电粒子。

黑子 光球层 太阳黑子是出现在光球层上的黑斑点。太阳黑子区域温度比周围低,因此颜色看上去深一些。人们发现太阳黑子数量具有周期性变化,有的年份多,有的年份少。

考点二:太阳对地球的影响

影响 表现

影响无线电通信 太阳黑子和耀斑增多时,其发射的电磁波进入地球大气层,会引起大气层扰动,使地球上无线电短波通信受到影响,甚至出现短暂的中断。

产生磁暴现象 当太阳活动增强时,太阳大气抛出的高速带电粒子会扰乱地球磁场,使其突然出现“磁暴”现象,导致罗盘指针剧烈颤动,不能正确指示方向。

产生极光 太阳大气抛出的高速带电粒子高速冲进两极地区的高空大气,与那里的稀薄大气相互碰撞,出现极光。

产生自然灾害 统计资料表明,在太阳活动峰年,地球上激烈天气现象出现的概率明显增加;反之,地球上天气变化相对平稳。农业统计数据则表明,在多数太阳活动峰年,全球农业倾向于增产;在太阳活动谷年,全球农业歉收的概率更高一些。

2.太阳活动

太阳活动影响

3

考点二:太阳对地球的影响

在北京、上海、广州等城市中,经一年测试,

下列测试结论正确的是( )

A. 纬度越低的城市,水平旋转角度越大

B. 纬度越高的城市,水平旋转角度越大

C. 纬度越低的城市,竖直旋转角度越大

D. 纬度越高的城市,竖直旋转角度越大

知能转换

【2021·四川省·单元测试】随着地球上化石燃料的逐渐枯竭和化石燃料后遗症的不断凸现,人们把目光投向了太阳能资源的开发。“追日型”太阳能发电设备可以实时跟踪太阳,通过水平和竖直旋转集热板,确保太阳光线总是垂直照射其表面,从而提高光的利用率。下图为“追日型”太阳能集热板图片。

1

地球大气层外的太阳能开发利用是人们最为关注的,

地球大气层外的太阳能最丰富的地方是( )

A. 极地上空 B. 中纬度上空

C. 副热带上空 D. 赤道上空

知能转换

【2021·四川省·单元测试】随着地球上化石燃料的逐渐枯竭和化石燃料后遗症的不断凸现,人们把目光投向了太阳能资源的开发。“追日型”太阳能发电设备可以实时跟踪太阳,通过水平和竖直旋转集热板,确保太阳光线总是垂直照射其表面,从而提高光的利用率。下图为“追日型”太阳能集热板图片。

2

解析:天文辐射的分布规律就是太阳辐射在地球大气层外的分布规律, 天文辐射的分布和变化不受大气影响,主要决定于日地距离、太阳高度角和白昼长度。综合来看,全年赤道获得的太阳辐射最多,从赤道向极地随纬度增高而减小,极小值出现在极点。选择D。

关键能力拓展

关键能力拓展

1.太阳统计图判读

常见太阳辐射及相关要素等值线图

关键能力拓展

1.太阳统计图判读

太阳辐射统计图一般将影响太阳辐射的某个因素和太阳辐射量作为两个坐标要素,或者将时间和太阳辐射量作为两个坐标要素,要求分析地理要素对太阳辐射的具体影响、太阳辐射量的分布规律及其原因、不同时间段的太阳辐射变化特点、出现高值区或低值区的原因等。判读思路如下:

第一步,分析图名和坐标,明确试题要求分析的是哪些地理要素与太阳辐射量关系。

第二步,明确太阳辐射量的空间分布特点和时间分布特点。

第三步,分析影响太阳辐射变化的因素。以曲线图为例,如果曲线呈递增或递减变化,影响因素主要为纬度;如果曲线呈波动变化,应考虑高值区或低值区出现地区的天气特点或地形特点。

关键能力拓展

1.太阳统计图判读

时间上:一般分析其冬、夏季的差异;(季节大小)

空间上:一般描述其“从…向……递减(或增)”“哪多哪少”(极值+递变)

关键能力拓展

1.太阳统计图判读

①从总体上看,我国年太阳辐射总量的分布是从东部沿海向西部内陆逐渐增强。

②位于青藏高原为高值中心:地势高,空气稀薄,大气对太阳辐射的削弱作用弱,到达地面的太阳辐射多。

④处纬度虽较高,但年太阳辐射总量仍然较大;属温带大陆性气候,晴天多,太阳辐射强。

⑤处等值线是南北方向延伸:受横断山脉走向的影响。 (地势)

⑥处等值线是东西方向延伸:大致与纬度平行,主要影响因素为纬度

地球的历史

考点三

1. 化石和地质年代表

考点三:地球的历史

沉积地层的特点 1.具有明显的层理结构,一般先沉积的层在下,后沉积的层在上。

2.有些生物的遗体或遗迹会在沉积物中保存下来,形成化石。

地层与化石的关系 1.同一时代的地层,含有相同或相似的化石

2.越古老的地层,含有越低级、越简单的生物化石。

1. 化石和地质年代表

地质年代 地壳中不同地质时代地层的具体形成时间和顺序

时间表述单位 宙 代 纪 世 期 时

地层表述单位 宇 界 系 统 阶 带

考点三:地球的历史

1. 化石和地质年代表

考点三:地球的历史

科学家把地球历史按照宙、代、纪等时间单位,进行系统性地编年,形成地质年代表。

2.6

23

66

145

201

299

359

419

443

252

2500

485

541

4000

新生代

中生代

古生代

显生宙

距今时间/百万年

4600

冥古宙

太古宙

元古宙

寒武纪

奥陶纪

志留纪

泥盆纪

三叠纪

侏罗纪

白垩纪

古近纪

新近纪

第四纪

石炭纪

二叠纪

1. 化石和地质年代表

宙 冥古宙 太古宙 元古宙 显生宙

代 前寒武纪 古生代 中生代 新生代

纪 寒武纪 奥陶纪 志留纪 泥盆纪 石炭纪 二叠纪 三叠纪 侏罗纪 白垩纪 古近纪 新近纪 第四纪

考点三:地球的历史

2.地球的演化历程

地质年代 时间 演化特点

前寒武纪 自地球诞生至5.4亿年前 冥古宙:出现一些有机质,没有生命迹象。

太古宙:出现蓝藻等原核生物。

元古宙:蓝藻大爆发,大气成分开始改变,进化出多细胞生物和真核生物。

古生代 5.41亿年前至2.52 亿年前 早古生代:海洋无脊椎动物发展的时代。早期海洋面积大,出现如三叶虫、笔石、鹦鹉螺等,后期,海洋面积缩小,陆地上出现低等的植物。

晚古生代:早期,鱼类大量繁殖,中期一些鱼类进化成两栖类。

后期,气候变干,水源稀少,两栖动物进化成爬行动物;裸子植物出现,蕨类植物繁盛,是重要的成煤期。

末期,发生生物物种灭绝事件,95%的物种灭绝。

考点三:地球的历史

2.地球的演化历程

地质年代 时间 演化特点

中生代 2.52亿年前至6600万年前 “爬行动物时代”;

中后期,爬行动物进化出羽毛,开始向鸟类发展;

小型哺乳动物出现;

裸子植物繁盛,是主要的成煤期;

末期,物种大灭绝,绝大多数物种消失,恐龙的消失成为中生代结束的标志。

新生代 6600万年前至今 联合古陆完全解体,大陆漂移,形成现代海陆分布格局。地壳运动剧烈,形成现代基本的地貌,如喜马拉雅山脉、阿尔卑斯山脉、安第斯山脉等。

被子植物高度繁盛,草原面积扩大,哺乳动物快速发展。

第四纪人类出现,全球出现数次冷暖交替变化。气候寒冷期,冰川范围扩大,海平面下降,生物向低纬度开始迁移。

考点三:地球的历史

2.地球的演化历程

考点三:地球的历史

地质历史时期 地表的演化 生物的演化 矿产的形成

植物 动物

前寒武纪 冥古宙 海洋与陆地形成,大气成分变化 出现有机质 无 重要成矿期(铁、金、镍、铬等矿物)

太古宙 出现蓝藻

蓝藻大爆发

元古宙

知识总结1:地球的演化历程

2.地球的演化历程

考点三:地球的历史

知识总结1:地球的演化历程

地质历史时期 地表的演化 生物的演化 矿产的形成

植物 动物

古生代 早古生代 地壳运动剧烈,海陆格局多次变迁,形成联合古陆 陆地上出现低等植物 无脊椎动 物繁盛 —

裸子植物开始出现,蕨类植物繁盛 脊椎动物发展,出现两栖动物并逐渐进化为爬行动物 重要成煤期

晚古生代

2.地球的演化历程

考点三:地球的历史

知识总结1:地球的演化历程

地质历史时期 地表的演化 生物的演化 矿产的形成

植物 动物

中生代 板块运动剧烈,联合古陆开始解体 裸子植物极度兴盛 爬行动物盛行,鸟类、小型哺乳动物出现 主要成煤期

被子植物高度繁盛 哺乳动物快速发展,第四纪出现人类 —

新生代 联合古陆最终解体,地壳运动剧烈,形成现代地势起伏的基本面貌

2.地球的演化历程

考点三:地球的历史

(1)从过程看:由低级到高级,由简单到复杂

知识总结2:生物演化

2.地球的演化历程

考点三:地球的历史

(2)从分布空间看:由海洋向陆地扩展

动物开始由海洋向陆地扩展

生物开始向陆地扩展

4.4亿年前

泥盆纪

知识总结2:生物演化

2.地球的演化历程

考点三:地球的历史

(3)生物演化过程中经常出现此消彼长

消亡

爆发

出现于三叠纪,兴盛于侏罗纪,白垩纪末期(距今6500万年灭亡)

知识总结2:生物演化

2.地球的演化历程

考点三:地球的历史

劳亚古陆

盘古古陆

冈瓦纳古陆

七大洲四大洋轮廓

现代海陆格局

经过5000万年的分裂、漂移

3亿至2亿年前的中生代 早期(古生代晚期)

三叠纪晚期(2亿年前)

新生代(5000万年前)

标志最终解体

知识总结3:海陆格局的形成过程

关键能力拓展

1.地层和化石是记录地球历史的“书页”和“文字”

一般而言,各个地质时代所形成的沉积岩层,如同历史的“书页”一样,记录着岩层下老、上新顺序排列的地球发展历史。沉积岩中的化石保存着沉积岩形成的年代和当时的地理环境信息,就好像是写在岩层里的“文字”一样,记录着地球发展的历史。

关键能力拓展

2.岩层新老关系的判断方法

(1)沉积岩是受沉积作用而形成的,因而一般的规律是岩层年龄越老,其位置越靠下,岩层年龄越新,其位置越靠上(接近地表)。

(2)侵入的岩层晚于被侵入的岩层。

(3)受岩浆活动高温高压的影响而变质的岩层,晚于相邻的岩层。

1.图中火成岩2晚于沉积岩3、火成岩1、沉积岩2

2.图中火成岩2晚于沉积岩3、沉积岩2

3.图中变质岩1晚于火成岩1

关键能力拓展

3.判断岩层的特定情况

(1)若地层出现缺失,其形成原因可能有:一是在缺失地层所代表的年代发生了地壳隆起,使当地地势抬高,终止了沉积过程;二是当时有沉积作用,地壳隆起后,原沉积物被剥蚀完毕;三是当时、当地气候变化,没有了沉积物来源。

(2)若侵蚀面上覆有新的岩层,说明是由该地地壳下沉或相邻地区地壳上升形成的。

(3)若地层中有侵入岩存在,说明围岩(侵入岩周围的岩石)形成之后又发生了岩浆活动,岩浆活动形成的侵入岩晚于围岩形成的时代。

地球的圈层结构

考点四

知识体系

考点四:地球的圈层结构

1.地震波

地震发生时,地下物质受到强烈的冲击,从而产生向四周传播的弹性波,称之为地震波。

含义

1

分类

2

分类 方向 传播速度 传播介质 影响

纵波(P波) 质点运动方向与波的传播方向一致 速度较快 固液气三态 不同介质传播速度不同 上下颠簸

横波(S波) 质点运动方向与波的传播发方向垂直 速度较慢 固体 左右摇晃

考点四:地球的圈层结构

2.不连续面

名称 界面划分 深度 横纵波速度变化 示意图

莫霍面 地壳与地幔的分界面 地表下平均33km处 (大陆部分) 横波和纵波的速度都迅速增加

古登堡面 地幔与地核的分界面 地表下2 900km处 纵波速度突然下降,横波完全消失

考点四:地球的圈层结构

3.地球的内部圈层

圈层名称 深度 特征 状态

地壳 0-33km a.由岩石组成的固体外壳,上层为硅铝层,密度大,下层为硅铝层,密度小,硅镁层在海洋部分很薄或缺失。 b.厚度不均,大洋薄,大陆厚,海拔越高地壳厚度越厚。 固态

不连续面:莫霍界面 — 深度33km

地幔 上地幔 33-2900km a.主要由含铁、镁的硅酸盐类矿物组成,越往下铁、镁的含量逐渐增加。 b.上地幔上部存在一个软流层,这里可能为岩浆的主要源地。 c.下地幔温度、压力、密度很大 固态

下地幔

不连续面:古登堡界面 — 深度2900km

地核 外核 2900-5150km a.外核呈液体或熔融状态,横波不能通过,其相对地壳流动可能是地球磁场产生的主要原因。 b.温度、压力和密度很大。 液态熔融态

内核 5150-6370km 固态

考点四:地球的圈层结构

4.地球的外部圈层

含义:通常把地壳表层以外的由大气、水体和生物组成的自然界,划分为大气圈、水圈和生物圈三个圈层,统称为地球的外部圈层。

考点四:地球的圈层结构

4.地球的外部圈层

圈层名称 含义 组成 特点与意义

大气圈 地球外部厚厚的气体层 气体和悬浮颗粒物,包括氮气、氧气和二氧化碳等 地球生命存在的重要基础条件之一

水圈 地表和近地表各种形态水体的总称 海洋水、湖泊水 陆地水、冰川水、生物水等 连续但不规则

岩石圈 (过渡圈层) 地球上部相对于软流圈而言的坚硬的岩石圈层 包括地壳的全部和上地幔的顶部,主要为岩石 是板块构造学说的重要组成部分,其将全球的岩石圈划分为主要的六大板块

生物圈 地球表层生物及其环境的总称 植物、动物微生物及其环境 a.不独立占有空间,广泛分布于地壳、大气圈和水圈中的生物世界

b.生物圈与大气圈、水圈和岩石圈等圈层关系密切,彼此相互渗透、相互影响

太阳对地球的影响

考点二:太阳对地球的影响

1.太阳辐射

基本概念

1

含义:太阳以电磁波的形式向宇宙空间放射能量。

太阳常数:太阳常数是表示太阳辐射能量的物理量,即在地球大气上界,在日地平均距离条件下,垂直于太阳光线的1平方厘米面积上,1分钟所得到的太阳辐射能量,其数值为8.24焦/(平方厘米·分)。

1.太阳辐射

主要影响

2

对地球的影响:

a.太阳辐射经植物的生物化学作用,可以转化成有机物中的生物化学能。煤炭、石油等化石燃料,是地质时期生物固定以后积累下来的太阳能。

b.太阳辐射为人类生产和生活提供源源不断的能源。

c.太阳辐射维持地表适宜的温度,是地球上生物生存所需的光和热的来源。

d.太阳辐射是地球大气运动、水循环的主要能源。

考点二:太阳对地球的影响

1.太阳辐射

主要影响

2

考点二:太阳对地球的影响

光伏扶贫主要是在住房屋顶和农业大棚上铺设太阳能电池板,农民可以自己使用这些电能,并将多余的电量卖给国家电网。

1.太阳辐射

主要影响

2

考点二:太阳对地球的影响

光伏农业将太阳能发电、现代种植和养殖相结合,太阳能光伏系统可直接低成本发电。动植物生长所需要主要光源可以穿透。

1.太阳辐射

主要影响

2

考点二:太阳对地球的影响

光伏渔业利用鱼塘广阔的面积,在上面安装太阳能电池板来发电,光伏组件立体布置于水面上方,下面水产养殖,一地两用。

1.太阳辐射

主要影响

2

考点二:太阳对地球的影响

光伏建筑就是将太阳能光伏发电安装在建筑的外表面来提供电力。一类是光伏方阵与建筑结合。另一类是光伏方阵与建筑集成。

1.太阳辐射

影响因素

3

考点二:太阳对地球的影响

1.太阳辐射

影响因素

3

考点二:太阳对地球的影响

全球太阳辐射的时空分布

世界各地年太阳辐射总量分布不均衡,总体分布特征如下。

(1)空间分布:

不同纬度分布 大致由低纬向高纬递减。

相同纬度分布 由沿海向内陆递增;地势高处太阳辐射强,地势低处太阳辐射弱。

全球太阳年辐射总量的最大值并不是出现在赤道地区,而是出现在回归线附近的沙漠地区及青藏高原地区。这是因为赤道地区终年受赤道低气压带控制,盛行上升气流,多云雨,对太阳辐射削弱作用较强。而回归线附近的沙漠地区,气候干燥,晴天多,到达地面的太阳辐射多。

(2)时间分布:夏季太阳辐射强于冬季。

1.太阳辐射

考点二:太阳对地球的影响

我国太阳年辐射总量的分布状况

(1)总体特征

我国太阳年辐射总量的分布,从总体上讲,是从东部沿海向西部内陆递增。高值中心在青藏高原,低值中心在四川盆地。如图所示:

影响因素

3

1.太阳辐射

想一想,我国年太阳辐射总量最丰富的地区及原因是什么。

想一想,我国年太阳辐射总量最贫乏的地区及原因是什么。

答案:青藏高原海拔高,空气稀薄;空气中水汽少,尘埃少,透明度好;纬度低、太阳高度较大,太阳辐射强,日照时间长

答案:四川盆地降水较多,空气中水汽含量多,阴天、雾天较多。盆地地形,水汽不易散发,从而造成日照的时间短,日照强度弱,太阳能资源贫乏。

影响因素

3

考点二:太阳对地球的影响

1.太阳辐射

考点二:太阳对地球的影响

我国太阳年辐射总量的分布状况

(2)注意:太阳辐射强的地方,热量不一定丰富,如青藏高原海拔高,空气稀薄,水汽、尘埃少,晴天多,太阳辐射强,光照充足;但由于空气稀薄,大气吸收的地面长波辐射很少,大气的保温作用弱,成为我国夏季气温最低的地区。

影响因素

3

1.太阳辐射

影响因素

3

考点二:太阳对地球的影响

2.太阳活动

考点二:太阳对地球的影响

日核

光球层

色球层

日冕层

日核

太阳大气层结构

1

2.太阳活动

太阳大气层结构

1

大气层结构 特点

日冕层 日冕是太阳大气的最外层,可以延伸到几个太阳半径,甚至更远。它的亮度仅为光球的百万分之一,只有在日全食时或用特制的日冕仪才能用肉眼看见。

色球层 色球位于光球之外。由于色球发出的可见光总量不及光球的千分之一,因此人们平常看不到它,只有在日全食时或者用特殊,的望远镜才能看到。

光球层 光球是太阳大气的最底层。它发出的可见光最强,是用肉眼可以观测到的太阳表面。

考点二:太阳对地球的影响

2.太阳活动

太阳活动类型

2

太阳活动 发生位置 特点

日冕物质抛射 日冕层 日冕物质抛射表现为日冕结构在几分钟至几小时内发生明显变化,向外抛射大量带电粒子。它使大范围日冕受到扰动,破坏了太阳风的流动,是规模最大、程度最剧烈的太阳活动现象。

耀斑 色球层 太阳耀斑是色球表面忽然出现的大而亮的斑块。一个大的太阳耀斑在短期可以发出相当于10亿颗氢弹爆炸所产生的能量。长期的观测发现,大多数太阳耀斑和太阳黑子活动相关。

日珥 色球层 日珥是在色球层上发生的一种剧烈太阳活动现象,喷射的气体呈弧状,像太阳的耳朵一样,由此得名。日全食时,可用肉眼观测火红的日珥。日珥爆发时会喷射大量带电粒子。

黑子 光球层 太阳黑子是出现在光球层上的黑斑点。太阳黑子区域温度比周围低,因此颜色看上去深一些。人们发现太阳黑子数量具有周期性变化,有的年份多,有的年份少。

考点二:太阳对地球的影响

影响 表现

影响无线电通信 太阳黑子和耀斑增多时,其发射的电磁波进入地球大气层,会引起大气层扰动,使地球上无线电短波通信受到影响,甚至出现短暂的中断。

产生磁暴现象 当太阳活动增强时,太阳大气抛出的高速带电粒子会扰乱地球磁场,使其突然出现“磁暴”现象,导致罗盘指针剧烈颤动,不能正确指示方向。

产生极光 太阳大气抛出的高速带电粒子高速冲进两极地区的高空大气,与那里的稀薄大气相互碰撞,出现极光。

产生自然灾害 统计资料表明,在太阳活动峰年,地球上激烈天气现象出现的概率明显增加;反之,地球上天气变化相对平稳。农业统计数据则表明,在多数太阳活动峰年,全球农业倾向于增产;在太阳活动谷年,全球农业歉收的概率更高一些。

2.太阳活动

太阳活动影响

3

考点二:太阳对地球的影响

在北京、上海、广州等城市中,经一年测试,

下列测试结论正确的是( )

A. 纬度越低的城市,水平旋转角度越大

B. 纬度越高的城市,水平旋转角度越大

C. 纬度越低的城市,竖直旋转角度越大

D. 纬度越高的城市,竖直旋转角度越大

知能转换

【2021·四川省·单元测试】随着地球上化石燃料的逐渐枯竭和化石燃料后遗症的不断凸现,人们把目光投向了太阳能资源的开发。“追日型”太阳能发电设备可以实时跟踪太阳,通过水平和竖直旋转集热板,确保太阳光线总是垂直照射其表面,从而提高光的利用率。下图为“追日型”太阳能集热板图片。

1

地球大气层外的太阳能开发利用是人们最为关注的,

地球大气层外的太阳能最丰富的地方是( )

A. 极地上空 B. 中纬度上空

C. 副热带上空 D. 赤道上空

知能转换

【2021·四川省·单元测试】随着地球上化石燃料的逐渐枯竭和化石燃料后遗症的不断凸现,人们把目光投向了太阳能资源的开发。“追日型”太阳能发电设备可以实时跟踪太阳,通过水平和竖直旋转集热板,确保太阳光线总是垂直照射其表面,从而提高光的利用率。下图为“追日型”太阳能集热板图片。

2

解析:天文辐射的分布规律就是太阳辐射在地球大气层外的分布规律, 天文辐射的分布和变化不受大气影响,主要决定于日地距离、太阳高度角和白昼长度。综合来看,全年赤道获得的太阳辐射最多,从赤道向极地随纬度增高而减小,极小值出现在极点。选择D。

关键能力拓展

关键能力拓展

1.太阳统计图判读

常见太阳辐射及相关要素等值线图

关键能力拓展

1.太阳统计图判读

太阳辐射统计图一般将影响太阳辐射的某个因素和太阳辐射量作为两个坐标要素,或者将时间和太阳辐射量作为两个坐标要素,要求分析地理要素对太阳辐射的具体影响、太阳辐射量的分布规律及其原因、不同时间段的太阳辐射变化特点、出现高值区或低值区的原因等。判读思路如下:

第一步,分析图名和坐标,明确试题要求分析的是哪些地理要素与太阳辐射量关系。

第二步,明确太阳辐射量的空间分布特点和时间分布特点。

第三步,分析影响太阳辐射变化的因素。以曲线图为例,如果曲线呈递增或递减变化,影响因素主要为纬度;如果曲线呈波动变化,应考虑高值区或低值区出现地区的天气特点或地形特点。

关键能力拓展

1.太阳统计图判读

时间上:一般分析其冬、夏季的差异;(季节大小)

空间上:一般描述其“从…向……递减(或增)”“哪多哪少”(极值+递变)

关键能力拓展

1.太阳统计图判读

①从总体上看,我国年太阳辐射总量的分布是从东部沿海向西部内陆逐渐增强。

②位于青藏高原为高值中心:地势高,空气稀薄,大气对太阳辐射的削弱作用弱,到达地面的太阳辐射多。

④处纬度虽较高,但年太阳辐射总量仍然较大;属温带大陆性气候,晴天多,太阳辐射强。

⑤处等值线是南北方向延伸:受横断山脉走向的影响。 (地势)

⑥处等值线是东西方向延伸:大致与纬度平行,主要影响因素为纬度

地球的历史

考点三

1. 化石和地质年代表

考点三:地球的历史

沉积地层的特点 1.具有明显的层理结构,一般先沉积的层在下,后沉积的层在上。

2.有些生物的遗体或遗迹会在沉积物中保存下来,形成化石。

地层与化石的关系 1.同一时代的地层,含有相同或相似的化石

2.越古老的地层,含有越低级、越简单的生物化石。

1. 化石和地质年代表

地质年代 地壳中不同地质时代地层的具体形成时间和顺序

时间表述单位 宙 代 纪 世 期 时

地层表述单位 宇 界 系 统 阶 带

考点三:地球的历史

1. 化石和地质年代表

考点三:地球的历史

科学家把地球历史按照宙、代、纪等时间单位,进行系统性地编年,形成地质年代表。

2.6

23

66

145

201

299

359

419

443

252

2500

485

541

4000

新生代

中生代

古生代

显生宙

距今时间/百万年

4600

冥古宙

太古宙

元古宙

寒武纪

奥陶纪

志留纪

泥盆纪

三叠纪

侏罗纪

白垩纪

古近纪

新近纪

第四纪

石炭纪

二叠纪

1. 化石和地质年代表

宙 冥古宙 太古宙 元古宙 显生宙

代 前寒武纪 古生代 中生代 新生代

纪 寒武纪 奥陶纪 志留纪 泥盆纪 石炭纪 二叠纪 三叠纪 侏罗纪 白垩纪 古近纪 新近纪 第四纪

考点三:地球的历史

2.地球的演化历程

地质年代 时间 演化特点

前寒武纪 自地球诞生至5.4亿年前 冥古宙:出现一些有机质,没有生命迹象。

太古宙:出现蓝藻等原核生物。

元古宙:蓝藻大爆发,大气成分开始改变,进化出多细胞生物和真核生物。

古生代 5.41亿年前至2.52 亿年前 早古生代:海洋无脊椎动物发展的时代。早期海洋面积大,出现如三叶虫、笔石、鹦鹉螺等,后期,海洋面积缩小,陆地上出现低等的植物。

晚古生代:早期,鱼类大量繁殖,中期一些鱼类进化成两栖类。

后期,气候变干,水源稀少,两栖动物进化成爬行动物;裸子植物出现,蕨类植物繁盛,是重要的成煤期。

末期,发生生物物种灭绝事件,95%的物种灭绝。

考点三:地球的历史

2.地球的演化历程

地质年代 时间 演化特点

中生代 2.52亿年前至6600万年前 “爬行动物时代”;

中后期,爬行动物进化出羽毛,开始向鸟类发展;

小型哺乳动物出现;

裸子植物繁盛,是主要的成煤期;

末期,物种大灭绝,绝大多数物种消失,恐龙的消失成为中生代结束的标志。

新生代 6600万年前至今 联合古陆完全解体,大陆漂移,形成现代海陆分布格局。地壳运动剧烈,形成现代基本的地貌,如喜马拉雅山脉、阿尔卑斯山脉、安第斯山脉等。

被子植物高度繁盛,草原面积扩大,哺乳动物快速发展。

第四纪人类出现,全球出现数次冷暖交替变化。气候寒冷期,冰川范围扩大,海平面下降,生物向低纬度开始迁移。

考点三:地球的历史

2.地球的演化历程

考点三:地球的历史

地质历史时期 地表的演化 生物的演化 矿产的形成

植物 动物

前寒武纪 冥古宙 海洋与陆地形成,大气成分变化 出现有机质 无 重要成矿期(铁、金、镍、铬等矿物)

太古宙 出现蓝藻

蓝藻大爆发

元古宙

知识总结1:地球的演化历程

2.地球的演化历程

考点三:地球的历史

知识总结1:地球的演化历程

地质历史时期 地表的演化 生物的演化 矿产的形成

植物 动物

古生代 早古生代 地壳运动剧烈,海陆格局多次变迁,形成联合古陆 陆地上出现低等植物 无脊椎动 物繁盛 —

裸子植物开始出现,蕨类植物繁盛 脊椎动物发展,出现两栖动物并逐渐进化为爬行动物 重要成煤期

晚古生代

2.地球的演化历程

考点三:地球的历史

知识总结1:地球的演化历程

地质历史时期 地表的演化 生物的演化 矿产的形成

植物 动物

中生代 板块运动剧烈,联合古陆开始解体 裸子植物极度兴盛 爬行动物盛行,鸟类、小型哺乳动物出现 主要成煤期

被子植物高度繁盛 哺乳动物快速发展,第四纪出现人类 —

新生代 联合古陆最终解体,地壳运动剧烈,形成现代地势起伏的基本面貌

2.地球的演化历程

考点三:地球的历史

(1)从过程看:由低级到高级,由简单到复杂

知识总结2:生物演化

2.地球的演化历程

考点三:地球的历史

(2)从分布空间看:由海洋向陆地扩展

动物开始由海洋向陆地扩展

生物开始向陆地扩展

4.4亿年前

泥盆纪

知识总结2:生物演化

2.地球的演化历程

考点三:地球的历史

(3)生物演化过程中经常出现此消彼长

消亡

爆发

出现于三叠纪,兴盛于侏罗纪,白垩纪末期(距今6500万年灭亡)

知识总结2:生物演化

2.地球的演化历程

考点三:地球的历史

劳亚古陆

盘古古陆

冈瓦纳古陆

七大洲四大洋轮廓

现代海陆格局

经过5000万年的分裂、漂移

3亿至2亿年前的中生代 早期(古生代晚期)

三叠纪晚期(2亿年前)

新生代(5000万年前)

标志最终解体

知识总结3:海陆格局的形成过程

关键能力拓展

1.地层和化石是记录地球历史的“书页”和“文字”

一般而言,各个地质时代所形成的沉积岩层,如同历史的“书页”一样,记录着岩层下老、上新顺序排列的地球发展历史。沉积岩中的化石保存着沉积岩形成的年代和当时的地理环境信息,就好像是写在岩层里的“文字”一样,记录着地球发展的历史。

关键能力拓展

2.岩层新老关系的判断方法

(1)沉积岩是受沉积作用而形成的,因而一般的规律是岩层年龄越老,其位置越靠下,岩层年龄越新,其位置越靠上(接近地表)。

(2)侵入的岩层晚于被侵入的岩层。

(3)受岩浆活动高温高压的影响而变质的岩层,晚于相邻的岩层。

1.图中火成岩2晚于沉积岩3、火成岩1、沉积岩2

2.图中火成岩2晚于沉积岩3、沉积岩2

3.图中变质岩1晚于火成岩1

关键能力拓展

3.判断岩层的特定情况

(1)若地层出现缺失,其形成原因可能有:一是在缺失地层所代表的年代发生了地壳隆起,使当地地势抬高,终止了沉积过程;二是当时有沉积作用,地壳隆起后,原沉积物被剥蚀完毕;三是当时、当地气候变化,没有了沉积物来源。

(2)若侵蚀面上覆有新的岩层,说明是由该地地壳下沉或相邻地区地壳上升形成的。

(3)若地层中有侵入岩存在,说明围岩(侵入岩周围的岩石)形成之后又发生了岩浆活动,岩浆活动形成的侵入岩晚于围岩形成的时代。

地球的圈层结构

考点四

知识体系

考点四:地球的圈层结构

1.地震波

地震发生时,地下物质受到强烈的冲击,从而产生向四周传播的弹性波,称之为地震波。

含义

1

分类

2

分类 方向 传播速度 传播介质 影响

纵波(P波) 质点运动方向与波的传播方向一致 速度较快 固液气三态 不同介质传播速度不同 上下颠簸

横波(S波) 质点运动方向与波的传播发方向垂直 速度较慢 固体 左右摇晃

考点四:地球的圈层结构

2.不连续面

名称 界面划分 深度 横纵波速度变化 示意图

莫霍面 地壳与地幔的分界面 地表下平均33km处 (大陆部分) 横波和纵波的速度都迅速增加

古登堡面 地幔与地核的分界面 地表下2 900km处 纵波速度突然下降,横波完全消失

考点四:地球的圈层结构

3.地球的内部圈层

圈层名称 深度 特征 状态

地壳 0-33km a.由岩石组成的固体外壳,上层为硅铝层,密度大,下层为硅铝层,密度小,硅镁层在海洋部分很薄或缺失。 b.厚度不均,大洋薄,大陆厚,海拔越高地壳厚度越厚。 固态

不连续面:莫霍界面 — 深度33km

地幔 上地幔 33-2900km a.主要由含铁、镁的硅酸盐类矿物组成,越往下铁、镁的含量逐渐增加。 b.上地幔上部存在一个软流层,这里可能为岩浆的主要源地。 c.下地幔温度、压力、密度很大 固态

下地幔

不连续面:古登堡界面 — 深度2900km

地核 外核 2900-5150km a.外核呈液体或熔融状态,横波不能通过,其相对地壳流动可能是地球磁场产生的主要原因。 b.温度、压力和密度很大。 液态熔融态

内核 5150-6370km 固态

考点四:地球的圈层结构

4.地球的外部圈层

含义:通常把地壳表层以外的由大气、水体和生物组成的自然界,划分为大气圈、水圈和生物圈三个圈层,统称为地球的外部圈层。

考点四:地球的圈层结构

4.地球的外部圈层

圈层名称 含义 组成 特点与意义

大气圈 地球外部厚厚的气体层 气体和悬浮颗粒物,包括氮气、氧气和二氧化碳等 地球生命存在的重要基础条件之一

水圈 地表和近地表各种形态水体的总称 海洋水、湖泊水 陆地水、冰川水、生物水等 连续但不规则

岩石圈 (过渡圈层) 地球上部相对于软流圈而言的坚硬的岩石圈层 包括地壳的全部和上地幔的顶部,主要为岩石 是板块构造学说的重要组成部分,其将全球的岩石圈划分为主要的六大板块

生物圈 地球表层生物及其环境的总称 植物、动物微生物及其环境 a.不独立占有空间,广泛分布于地壳、大气圈和水圈中的生物世界

b.生物圈与大气圈、水圈和岩石圈等圈层关系密切,彼此相互渗透、相互影响

同课章节目录

- 第一章 宇宙中的地球

- 第一节 地球的宇宙环境

- 第二节 太阳对地球的影响

- 第三节 地球的历史

- 第四节 地球的圈层结构

- 问题研究 火星基地应该是什么样子

- 第二章 地球上的大气

- 第一节 大气的组成和垂直分层

- 第二节 大气受热过程和大气运动

- 问题研究 何时蓝天常在

- 第三章 地球上的水

- 第一节 水循环

- 第二节 海水的性质

- 第三节 海水的运动

- 问题研究 能否淡化海冰解决环渤海地区淡水短缺问题

- 第四章 地貌

- 第一节 常见地貌类型

- 第二节 地貌的观察

- 问题研究 如何提升我国西南喀斯特峰丛山地的经济发展水平

- 第五章 植被与土壤

- 第一节 植被

- 第二节 土壤

- 问题研究 如何让城市不再“看海”

- 第六章 自然灾害

- 第一节 气象与水文灾害

- 第二节 地质灾害

- 第三节 防灾减灾

- 第四节 地理信息技术在防灾减灾中的应用

- 问题研究 教灾物资储备库应该建在哪里