第二单元作业设计 部编版语文九年级下册

文档属性

| 名称 | 第二单元作业设计 部编版语文九年级下册 |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 159.3KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2022-12-24 22:13:20 | ||

图片预览

文档简介

部编语文九年级下 第二单元 作业设计

《孔乙己》

一、作业内容

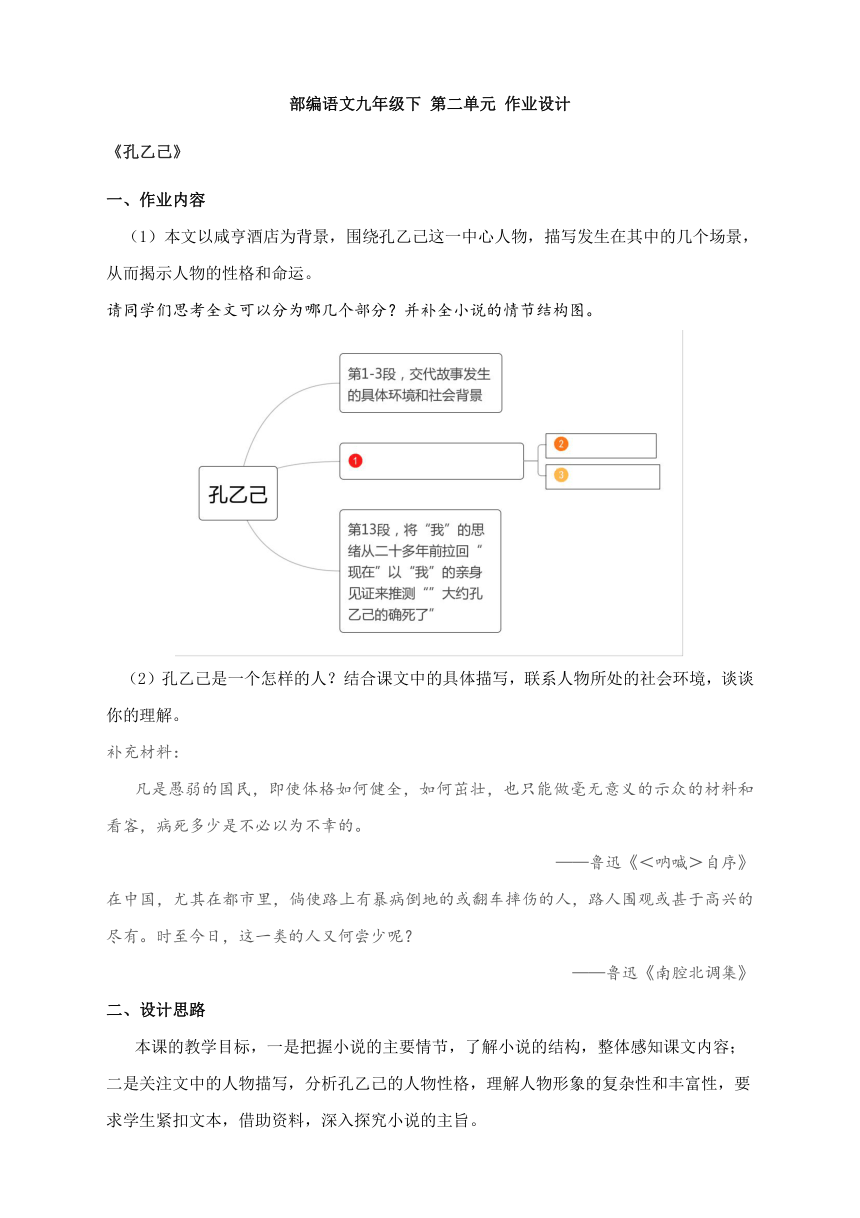

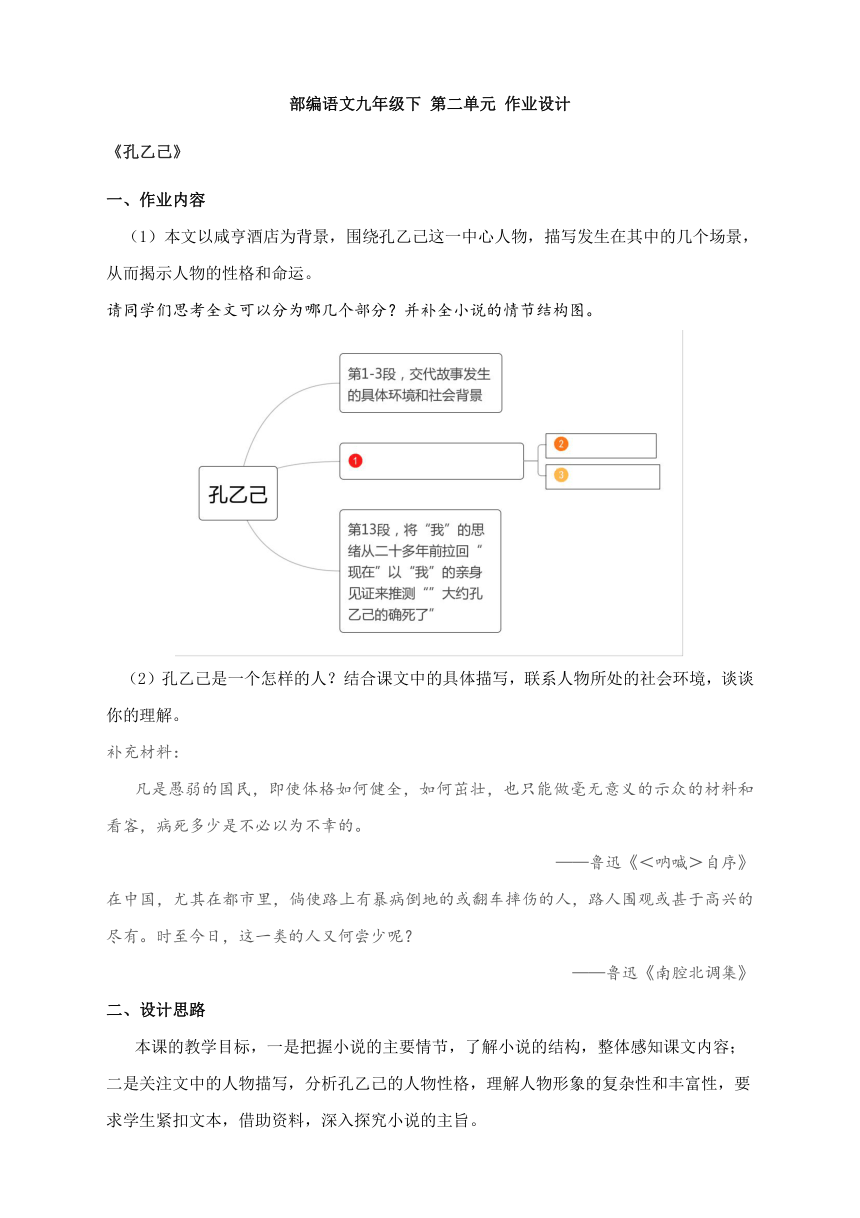

(1)本文以咸亨酒店为背景,围绕孔乙己这一中心人物,描写发生在其中的几个场景,从而揭示人物的性格和命运。

请同学们思考全文可以分为哪几个部分?并补全小说的情节结构图。

(2)孔乙己是一个怎样的人?结合课文中的具体描写,联系人物所处的社会环境,谈谈你的理解。

补充材料:

凡是愚弱的国民,即使体格如何健全,如何茁壮,也只能做毫无意义的示众的材料和看客,病死多少是不必以为不幸的。

——鲁迅《<呐喊>自序》

在中国,尤其在都市里,倘使路上有暴病倒地的或翻车摔伤的人,路人围观或甚于高兴的尽有。时至今日,这一类的人又何尝少呢?

——鲁迅《南腔北调集》

二、设计思路

本课的教学目标,一是把握小说的主要情节,了解小说的结构,整体感知课文内容;二是关注文中的人物描写,分析孔乙己的人物性格,理解人物形象的复杂性和丰富性,要求学生紧扣文本,借助资料,深入探究小说的主旨。

作业1对应目标一,引导学生划分小说层次,探究文中讲述了哪些事件,孔乙己又是怎样一步步走向他命定的结局的,从而揭示人物的性格和命运。培养学生概括故事情节的能力。

作业2对应目标二,关注文中人物的描写,分析孔乙己的人物性格,理解人物形象的复杂性和丰富性,进一步理解孔乙己的悲惨命运,探究其形成悲剧的原因,加深对作者创作意图的理解。

三、参考答案

(1)参考示例:

①第4-12段,描写与孔乙己有关的几个生活片段。

②第4-8段,截取生活的横断面来刻画孔乙己迂腐的性格,展示他的不幸遭遇。

③第9-12段,通过具体事件变现孔乙己命运的突转。

(2)参考示例:

①鲁迅曾经说,写这篇小说是为了表现“苦人的凉薄”。在他的笔下,孔乙已是一个失败者的形象,是众人眼中的笑料。他的悲惨命运是他那可怜又可笑的个性特征所致,更是整个社会环境逼迫的结果。

②他好吃懒做,又迁腐可笑,只能挣扎在社会底层。但打心眼里他又不认同短衣帮,不肯与他们为伍。不管孔乙己本人是否意识到,他实际上连加入“短衣帮”的本钱与资格都已丧失,成了人人轻视与耻笑的对象。而他越是在现实生活中屡次碰壁,越是受到人们的取笑和嘲弄,就越是渴望在“高人一等”的幻想中得到心理支撑与平衡。而咸亨酒店里的所有人,都在有意无意地把孔乙己作为嘲弄与取笑的对象,专以揭开他的心灵伤疤为乐。

③孔乙己唯一被人记起的理由,就是他还拖欠了酒店老板的十九个铜钱。当时社会的冷酷无情,由此可见一斑。(具体描写可围绕外貌、语言、动作、神态等方面作答。)

四、完成时间:20分钟左右

《变色龙》

一、作业内容:

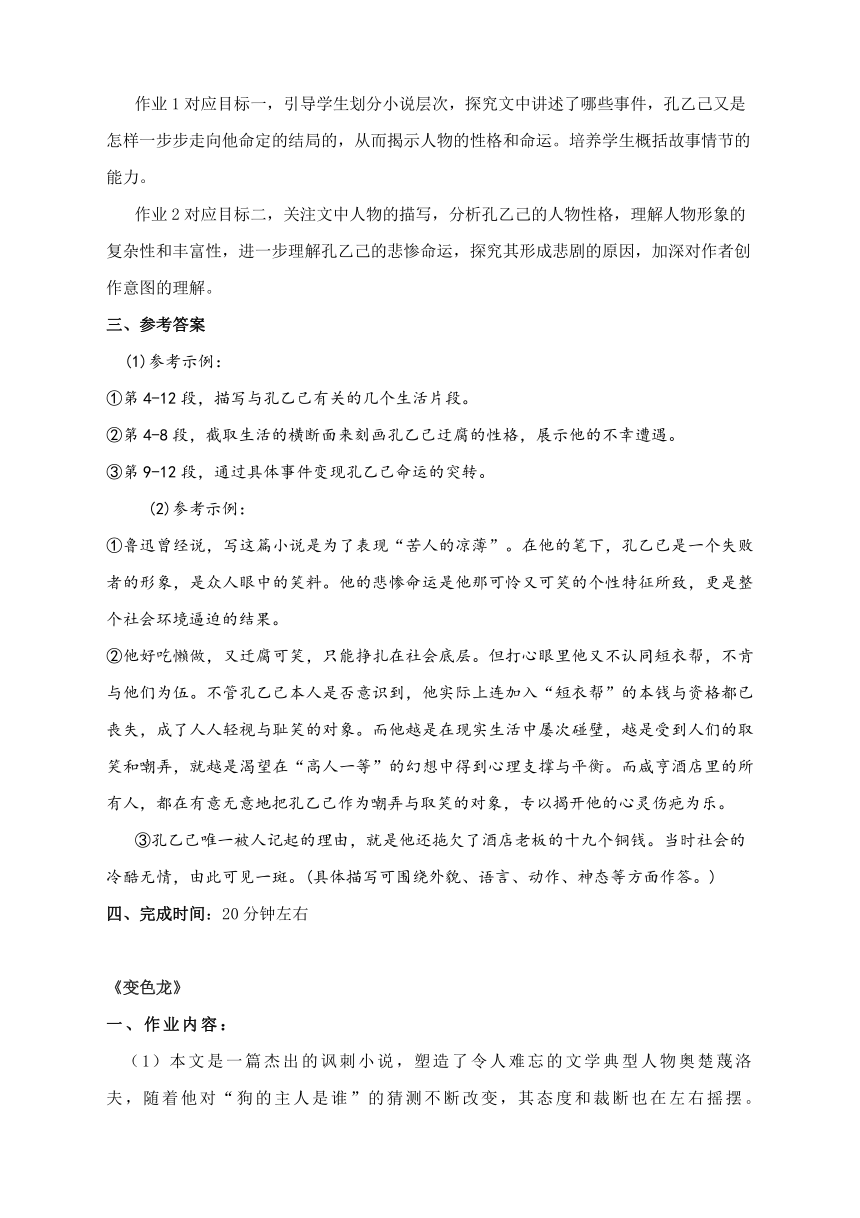

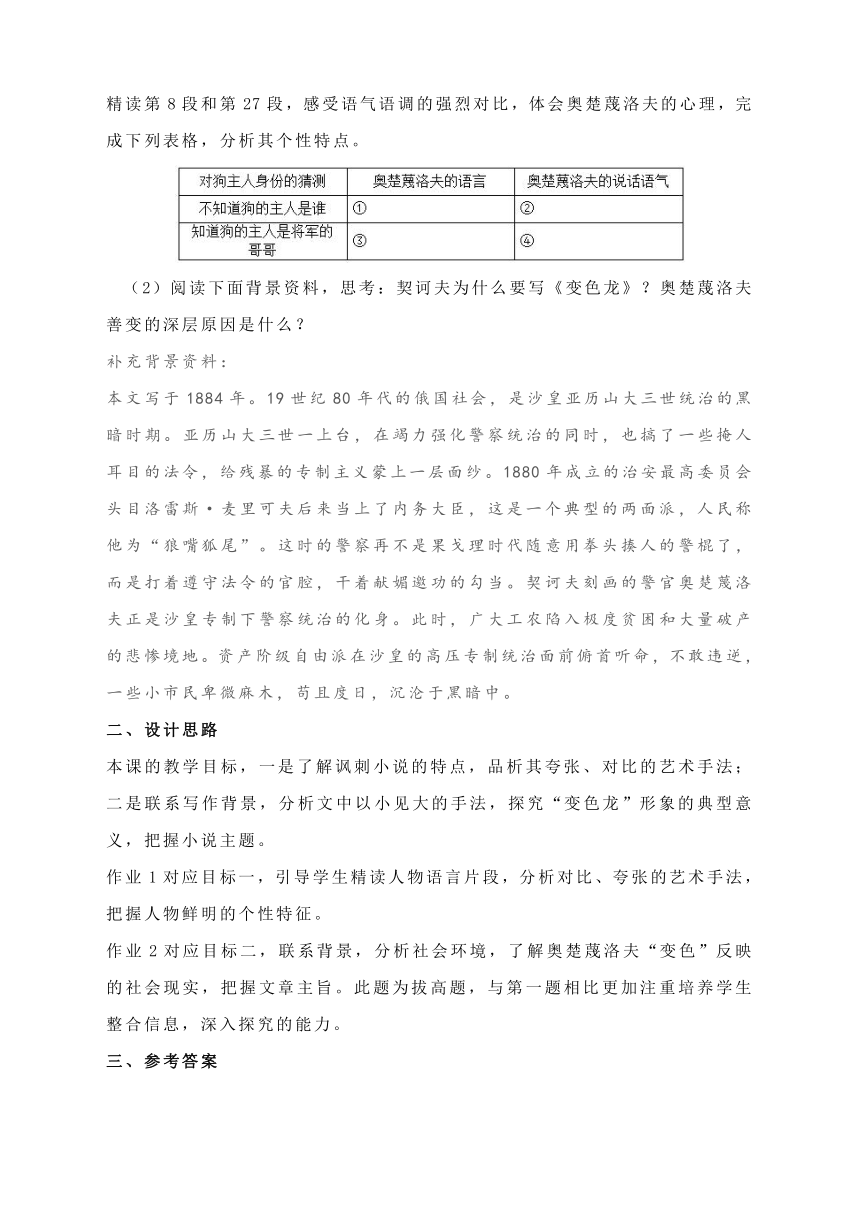

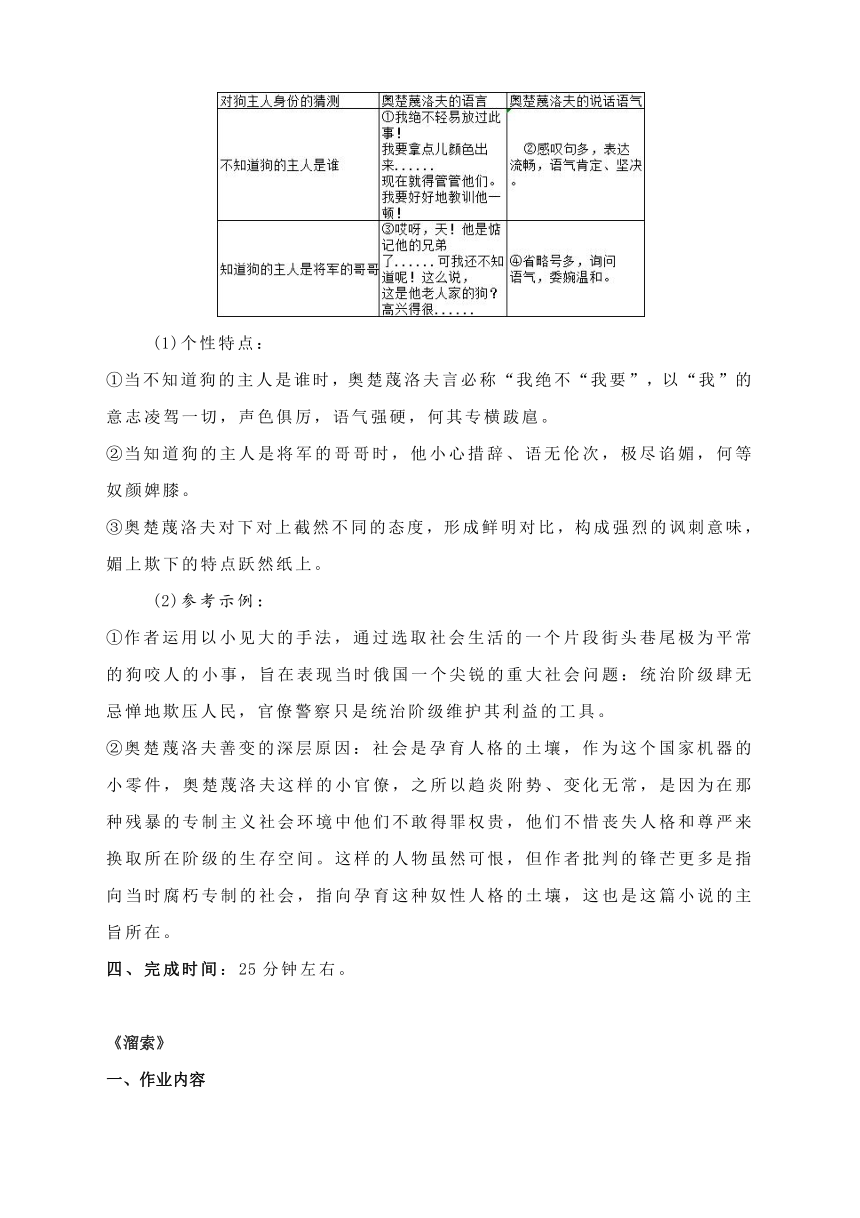

(1)本文是一篇杰出的讽刺小说,塑造了令人难忘的文学典型人物奥楚蔑洛夫,随着他对“狗的主人是谁”的猜测不断改变,其态度和裁断也在左右摇摆。精读第8段和第27段,感受语气语调的强烈对比,体会奥楚蔑洛夫的心理,完成下列表格,分析其个性特点。

(2)阅读下面背景资料,思考:契诃夫为什么要写《变色龙》?奥楚蔑洛夫善变的深层原因是什么?

补充背景资料:

本文写于1884年。19世纪80年代的俄国社会,是沙皇亚历山大三世统治的黑暗时期。亚历山大三世一上台,在竭力强化警察统治的同时,也搞了一些掩人耳目的法令,给残暴的专制主义蒙上一层面纱。1880年成立的治安最高委员会头目洛雷斯·麦里可夫后来当上了内务大臣,这是一个典型的两面派,人民称他为“狼嘴狐尾”。这时的警察再不是果戈理时代随意用拳头揍人的警棍了,而是打着遵守法令的官腔,干着献媚邀功的勾当。契诃夫刻画的警官奥楚蔑洛夫正是沙皇专制下警察统治的化身。此时,广大工农陷入极度贫困和大量破产的悲惨境地。资产阶级自由派在沙皇的高压专制统治面前俯首听命,不敢违逆,一些小市民卑微麻木,苟且度日,沉沦于黑暗中。

二、设计思路

本课的教学目标,一是了解讽刺小说的特点,品析其夸张、对比的艺术手法;二是联系写作背景,分析文中以小见大的手法,探究“变色龙”形象的典型意义,把握小说主题。

作业1对应目标一,引导学生精读人物语言片段,分析对比、夸张的艺术手法,把握人物鲜明的个性特征。

作业2对应目标二,联系背景,分析社会环境,了解奥楚蔑洛夫“变色”反映的社会现实,把握文章主旨。此题为拔高题,与第一题相比更加注重培养学生整合信息,深入探究的能力。

三、参考答案

(1)个性特点:

①当不知道狗的主人是谁时,奥楚蔑洛夫言必称“我绝不“我要”,以“我”的意志凌驾一切,声色俱厉,语气强硬,何其专横跋扈。

②当知道狗的主人是将军的哥哥时,他小心措辞、语无伦次,极尽谄媚,何等奴颜婢膝。

③奥楚蔑洛夫对下对上截然不同的态度,形成鲜明对比,构成强烈的讽刺意味,媚上欺下的特点跃然纸上。

(2)参考示例:

①作者运用以小见大的手法,通过选取社会生活的一个片段街头巷尾极为平常的狗咬人的小事,旨在表现当时俄国一个尖锐的重大社会问题:统治阶级肆无忌惮地欺压人民,官僚警察只是统治阶级维护其利益的工具。

②奥楚蔑洛夫善变的深层原因:社会是孕育人格的土壤,作为这个国家机器的小零件,奥楚蔑洛夫这样的小官僚,之所以趋炎附势、变化无常,是因为在那种残暴的专制主义社会环境中他们不敢得罪权贵,他们不惜丧失人格和尊严来换取所在阶级的生存空间。这样的人物虽然可恨,但作者批判的锋芒更多是指向当时腐朽专制的社会,指向孕育这种奴性人格的土壤,这也是这篇小说的主旨所在。

四、完成时间:25分钟左右。

《溜索》

一、作业内容

(1)文中有不少描写怒江大峡谷的语句,请找出这些语句读一读,思考这些环境描写的表达效果。(可与同学合作探究,相互交流)

(2)《溜索》是一篇“笔记小说”,继承的是中国古代笔记小说传统。请结合关于笔记小说的介绍资料,从篇幅、选材、情节设置及塑造人物形象手法等方面,将课文与《孔乙己》进行比较,尝试归纳阿城《溜索》等笔记小说的特点。

资料:

笔记小说:一种笔记式的短篇故事,兼有“笔记”和“小说”的特征,具有散文化倾向。学界一般均依鲁迅的观点将其概括为“志人小说”和“志怪小说”两种主要类型,广义上泛指一切文言写的志怪、传奇、杂录、琐闻、传记、随笔之类的著作。作品有《搜神记》《世说新语》聊斋志异》等。

二、设计思路

本课的教学目标一是理解对比,衬托等艺术手法,把握环境描写的作用。二是梳理故事情节,把握文章内容;感受笔记小说的特点。

作业1对应目标一,本文为自读文章,引导学生自主研读环境描写的语句,体会环境烘托和正面烘托的艺术效果。培养学生的自主探究,合作交流的能力。同时,结合中考考情,分析环境描写对人物形象、推动故事情节发展的作用,是中考现代文阅读考察的重点之一。

作业2对应目标二,此题为提升题,引导学生结合小说《溜索》,梳理小说的内容,把握笔记小说的特点,并欣赏《溜索》的艺术特色。

三、参考答案

(1)关于怒江大峡谷的环境描写。

①不信这声音就是怒江。

②一个钟头之前就感闻到这隐隐闷雷,初不在意,只当是百里之外天公浇地。

③准备一睹气贯滇西的那江,却不料转出山口,依然是闷闷的雷。

④山不高,口极狭,仅容得一个半牛过去。

⑤万丈绝壁飞快垂下去,马帮原来就在这壁顶上。转了多半日,总觉山低风冷,却不料一直是在万丈之处盘桓。

⑥怒江自西北天际亮亮而来,深远似涓涓细流,隐隐喧声腾上来,着一派森气。

表达效果:前三句着重从听觉角度,描写出怒江水势浩荡、响声如雷的特点;后三句着重从视觉角度,描写出怒江大峡谷狭、陡、深的特点。由此可知,环境十分凶险。

环境描写是为了突出人,为凸显马帮汉子的彪悍和野性。他们常年穿行在这样的险境,却潇洒自如、举重若轻,表现了西南边陲人民的无畏与勇敢。

(2)参考示例:

①篇幅短小,数千字,是很纯粹的短篇小说。

②题材选择的是世俗社会中的凡人小事,作者截取日常活的一个片段,展现普通人物的生活全貌,具有一定的写实性。

③情节平淡,没有尖锐的矛盾冲突及复杂的人物关系有散文化的特点。

④对于人物塑造,阿城自觉地借鉴古代笔记小说的白手法,寥寥几笔,就勾画出场景和人物线条,看似随意,其实形神毕现。

四、完成时间:20分钟左右。

《蒲柳人家(节选》

一、作业内容

(1)中国传统小说中栩栩如生的人物形象总能给读者留下深刻印象。请同学们运用本单元前面学习的人物形象分析方法,按照学习任务卡的提示,分析课文节选部分的主要人物奶奶和爷爷的形象特征,赏析小说人物塑造手法。

(要求:阅读课文后面的“阅读提示”第1段,了解小说人物塑造的艺术手法)

(2)比较阅读。

思考:《蒲柳人家》具有浓厚的中国古典小说色彩,与中国古典小说之间有着千丝万缕的联系,请结合阅读《水浒传》之鲁智深倒拔垂杨柳片段。分析课文节选部分和《水浒传》之间的联系和发展。

二、设计意图

本课的教学目标一是分析人物形象,体会人物身上的侠义精神和传统美德。二是了解小说的情节及艺术手法,了解本文的民族艺术风格,品味小说的语言。

作业1对应目标一,培养学生运用所学方法,自主完成小说人物形象分析,巩固所学知识,提高学生小说阅读鉴赏能力。品味作品中富有表现力的语言,由此入手,赏析小说人物塑造的艺术手法。

作业2对应目标二,联系读过或熟悉的作品——《水浒传》,唤起学生已有的阅读经验,利于加深学生对小说的阅读体验和理解,加深学生对于《蒲柳人家》的民族艺术风格的感悟,以及刘绍棠对中国传统小说继承和发展所取得的巨大艺术成就。同时激发学生阅读兴趣,引导学生进行课外阅读,提高阅读品味。

三、参考答案

(1)示例:

(2)参考示例:

①小说人物具有中华民族独有的性格特点和传统美德,一丈青大娘和鲁智深等英雄的嫉恶如仇、路见不平拔刀相助的精神品质,是中国古典小说一贯宣扬和传承的价值追求,也是我们民族世代相传的精神财富。

②多用语言和动作表现人物性格,用外号概括人物性格特点,塑造人物性格时也多借鉴中国古典小说和民间说唱艺术的表现手法。

③小说故事情节如一丈青大闹运河滩、何大学问威震古北口等,和鲁智深倒拔垂杨柳一样,富有传奇色彩。

④小说的结构与《水浒传》的结构相似,采用单线发展的线形结构。前几节分别介绍一位人物,由何满子的故事将所有人物串联在一起。

⑤小说描绘了一幅幅人物串联在一起充满浓厚乡土气息的风俗画,真切再现了20世纪30年京东北运河一带农村的风俗习惯和人情世态,体现了劳动人民的人情人性之美。这是《水浒传》等古典小说所不具备的。这正如著名作家林斤澜先生所说:“读来清新,却是古朴的风俗。原来风俗古朴,永有清新的芬芳。”

四、完成时间:25分钟左右。

《孔乙己》

一、作业内容

(1)本文以咸亨酒店为背景,围绕孔乙己这一中心人物,描写发生在其中的几个场景,从而揭示人物的性格和命运。

请同学们思考全文可以分为哪几个部分?并补全小说的情节结构图。

(2)孔乙己是一个怎样的人?结合课文中的具体描写,联系人物所处的社会环境,谈谈你的理解。

补充材料:

凡是愚弱的国民,即使体格如何健全,如何茁壮,也只能做毫无意义的示众的材料和看客,病死多少是不必以为不幸的。

——鲁迅《<呐喊>自序》

在中国,尤其在都市里,倘使路上有暴病倒地的或翻车摔伤的人,路人围观或甚于高兴的尽有。时至今日,这一类的人又何尝少呢?

——鲁迅《南腔北调集》

二、设计思路

本课的教学目标,一是把握小说的主要情节,了解小说的结构,整体感知课文内容;二是关注文中的人物描写,分析孔乙己的人物性格,理解人物形象的复杂性和丰富性,要求学生紧扣文本,借助资料,深入探究小说的主旨。

作业1对应目标一,引导学生划分小说层次,探究文中讲述了哪些事件,孔乙己又是怎样一步步走向他命定的结局的,从而揭示人物的性格和命运。培养学生概括故事情节的能力。

作业2对应目标二,关注文中人物的描写,分析孔乙己的人物性格,理解人物形象的复杂性和丰富性,进一步理解孔乙己的悲惨命运,探究其形成悲剧的原因,加深对作者创作意图的理解。

三、参考答案

(1)参考示例:

①第4-12段,描写与孔乙己有关的几个生活片段。

②第4-8段,截取生活的横断面来刻画孔乙己迂腐的性格,展示他的不幸遭遇。

③第9-12段,通过具体事件变现孔乙己命运的突转。

(2)参考示例:

①鲁迅曾经说,写这篇小说是为了表现“苦人的凉薄”。在他的笔下,孔乙已是一个失败者的形象,是众人眼中的笑料。他的悲惨命运是他那可怜又可笑的个性特征所致,更是整个社会环境逼迫的结果。

②他好吃懒做,又迁腐可笑,只能挣扎在社会底层。但打心眼里他又不认同短衣帮,不肯与他们为伍。不管孔乙己本人是否意识到,他实际上连加入“短衣帮”的本钱与资格都已丧失,成了人人轻视与耻笑的对象。而他越是在现实生活中屡次碰壁,越是受到人们的取笑和嘲弄,就越是渴望在“高人一等”的幻想中得到心理支撑与平衡。而咸亨酒店里的所有人,都在有意无意地把孔乙己作为嘲弄与取笑的对象,专以揭开他的心灵伤疤为乐。

③孔乙己唯一被人记起的理由,就是他还拖欠了酒店老板的十九个铜钱。当时社会的冷酷无情,由此可见一斑。(具体描写可围绕外貌、语言、动作、神态等方面作答。)

四、完成时间:20分钟左右

《变色龙》

一、作业内容:

(1)本文是一篇杰出的讽刺小说,塑造了令人难忘的文学典型人物奥楚蔑洛夫,随着他对“狗的主人是谁”的猜测不断改变,其态度和裁断也在左右摇摆。精读第8段和第27段,感受语气语调的强烈对比,体会奥楚蔑洛夫的心理,完成下列表格,分析其个性特点。

(2)阅读下面背景资料,思考:契诃夫为什么要写《变色龙》?奥楚蔑洛夫善变的深层原因是什么?

补充背景资料:

本文写于1884年。19世纪80年代的俄国社会,是沙皇亚历山大三世统治的黑暗时期。亚历山大三世一上台,在竭力强化警察统治的同时,也搞了一些掩人耳目的法令,给残暴的专制主义蒙上一层面纱。1880年成立的治安最高委员会头目洛雷斯·麦里可夫后来当上了内务大臣,这是一个典型的两面派,人民称他为“狼嘴狐尾”。这时的警察再不是果戈理时代随意用拳头揍人的警棍了,而是打着遵守法令的官腔,干着献媚邀功的勾当。契诃夫刻画的警官奥楚蔑洛夫正是沙皇专制下警察统治的化身。此时,广大工农陷入极度贫困和大量破产的悲惨境地。资产阶级自由派在沙皇的高压专制统治面前俯首听命,不敢违逆,一些小市民卑微麻木,苟且度日,沉沦于黑暗中。

二、设计思路

本课的教学目标,一是了解讽刺小说的特点,品析其夸张、对比的艺术手法;二是联系写作背景,分析文中以小见大的手法,探究“变色龙”形象的典型意义,把握小说主题。

作业1对应目标一,引导学生精读人物语言片段,分析对比、夸张的艺术手法,把握人物鲜明的个性特征。

作业2对应目标二,联系背景,分析社会环境,了解奥楚蔑洛夫“变色”反映的社会现实,把握文章主旨。此题为拔高题,与第一题相比更加注重培养学生整合信息,深入探究的能力。

三、参考答案

(1)个性特点:

①当不知道狗的主人是谁时,奥楚蔑洛夫言必称“我绝不“我要”,以“我”的意志凌驾一切,声色俱厉,语气强硬,何其专横跋扈。

②当知道狗的主人是将军的哥哥时,他小心措辞、语无伦次,极尽谄媚,何等奴颜婢膝。

③奥楚蔑洛夫对下对上截然不同的态度,形成鲜明对比,构成强烈的讽刺意味,媚上欺下的特点跃然纸上。

(2)参考示例:

①作者运用以小见大的手法,通过选取社会生活的一个片段街头巷尾极为平常的狗咬人的小事,旨在表现当时俄国一个尖锐的重大社会问题:统治阶级肆无忌惮地欺压人民,官僚警察只是统治阶级维护其利益的工具。

②奥楚蔑洛夫善变的深层原因:社会是孕育人格的土壤,作为这个国家机器的小零件,奥楚蔑洛夫这样的小官僚,之所以趋炎附势、变化无常,是因为在那种残暴的专制主义社会环境中他们不敢得罪权贵,他们不惜丧失人格和尊严来换取所在阶级的生存空间。这样的人物虽然可恨,但作者批判的锋芒更多是指向当时腐朽专制的社会,指向孕育这种奴性人格的土壤,这也是这篇小说的主旨所在。

四、完成时间:25分钟左右。

《溜索》

一、作业内容

(1)文中有不少描写怒江大峡谷的语句,请找出这些语句读一读,思考这些环境描写的表达效果。(可与同学合作探究,相互交流)

(2)《溜索》是一篇“笔记小说”,继承的是中国古代笔记小说传统。请结合关于笔记小说的介绍资料,从篇幅、选材、情节设置及塑造人物形象手法等方面,将课文与《孔乙己》进行比较,尝试归纳阿城《溜索》等笔记小说的特点。

资料:

笔记小说:一种笔记式的短篇故事,兼有“笔记”和“小说”的特征,具有散文化倾向。学界一般均依鲁迅的观点将其概括为“志人小说”和“志怪小说”两种主要类型,广义上泛指一切文言写的志怪、传奇、杂录、琐闻、传记、随笔之类的著作。作品有《搜神记》《世说新语》聊斋志异》等。

二、设计思路

本课的教学目标一是理解对比,衬托等艺术手法,把握环境描写的作用。二是梳理故事情节,把握文章内容;感受笔记小说的特点。

作业1对应目标一,本文为自读文章,引导学生自主研读环境描写的语句,体会环境烘托和正面烘托的艺术效果。培养学生的自主探究,合作交流的能力。同时,结合中考考情,分析环境描写对人物形象、推动故事情节发展的作用,是中考现代文阅读考察的重点之一。

作业2对应目标二,此题为提升题,引导学生结合小说《溜索》,梳理小说的内容,把握笔记小说的特点,并欣赏《溜索》的艺术特色。

三、参考答案

(1)关于怒江大峡谷的环境描写。

①不信这声音就是怒江。

②一个钟头之前就感闻到这隐隐闷雷,初不在意,只当是百里之外天公浇地。

③准备一睹气贯滇西的那江,却不料转出山口,依然是闷闷的雷。

④山不高,口极狭,仅容得一个半牛过去。

⑤万丈绝壁飞快垂下去,马帮原来就在这壁顶上。转了多半日,总觉山低风冷,却不料一直是在万丈之处盘桓。

⑥怒江自西北天际亮亮而来,深远似涓涓细流,隐隐喧声腾上来,着一派森气。

表达效果:前三句着重从听觉角度,描写出怒江水势浩荡、响声如雷的特点;后三句着重从视觉角度,描写出怒江大峡谷狭、陡、深的特点。由此可知,环境十分凶险。

环境描写是为了突出人,为凸显马帮汉子的彪悍和野性。他们常年穿行在这样的险境,却潇洒自如、举重若轻,表现了西南边陲人民的无畏与勇敢。

(2)参考示例:

①篇幅短小,数千字,是很纯粹的短篇小说。

②题材选择的是世俗社会中的凡人小事,作者截取日常活的一个片段,展现普通人物的生活全貌,具有一定的写实性。

③情节平淡,没有尖锐的矛盾冲突及复杂的人物关系有散文化的特点。

④对于人物塑造,阿城自觉地借鉴古代笔记小说的白手法,寥寥几笔,就勾画出场景和人物线条,看似随意,其实形神毕现。

四、完成时间:20分钟左右。

《蒲柳人家(节选》

一、作业内容

(1)中国传统小说中栩栩如生的人物形象总能给读者留下深刻印象。请同学们运用本单元前面学习的人物形象分析方法,按照学习任务卡的提示,分析课文节选部分的主要人物奶奶和爷爷的形象特征,赏析小说人物塑造手法。

(要求:阅读课文后面的“阅读提示”第1段,了解小说人物塑造的艺术手法)

(2)比较阅读。

思考:《蒲柳人家》具有浓厚的中国古典小说色彩,与中国古典小说之间有着千丝万缕的联系,请结合阅读《水浒传》之鲁智深倒拔垂杨柳片段。分析课文节选部分和《水浒传》之间的联系和发展。

二、设计意图

本课的教学目标一是分析人物形象,体会人物身上的侠义精神和传统美德。二是了解小说的情节及艺术手法,了解本文的民族艺术风格,品味小说的语言。

作业1对应目标一,培养学生运用所学方法,自主完成小说人物形象分析,巩固所学知识,提高学生小说阅读鉴赏能力。品味作品中富有表现力的语言,由此入手,赏析小说人物塑造的艺术手法。

作业2对应目标二,联系读过或熟悉的作品——《水浒传》,唤起学生已有的阅读经验,利于加深学生对小说的阅读体验和理解,加深学生对于《蒲柳人家》的民族艺术风格的感悟,以及刘绍棠对中国传统小说继承和发展所取得的巨大艺术成就。同时激发学生阅读兴趣,引导学生进行课外阅读,提高阅读品味。

三、参考答案

(1)示例:

(2)参考示例:

①小说人物具有中华民族独有的性格特点和传统美德,一丈青大娘和鲁智深等英雄的嫉恶如仇、路见不平拔刀相助的精神品质,是中国古典小说一贯宣扬和传承的价值追求,也是我们民族世代相传的精神财富。

②多用语言和动作表现人物性格,用外号概括人物性格特点,塑造人物性格时也多借鉴中国古典小说和民间说唱艺术的表现手法。

③小说故事情节如一丈青大闹运河滩、何大学问威震古北口等,和鲁智深倒拔垂杨柳一样,富有传奇色彩。

④小说的结构与《水浒传》的结构相似,采用单线发展的线形结构。前几节分别介绍一位人物,由何满子的故事将所有人物串联在一起。

⑤小说描绘了一幅幅人物串联在一起充满浓厚乡土气息的风俗画,真切再现了20世纪30年京东北运河一带农村的风俗习惯和人情世态,体现了劳动人民的人情人性之美。这是《水浒传》等古典小说所不具备的。这正如著名作家林斤澜先生所说:“读来清新,却是古朴的风俗。原来风俗古朴,永有清新的芬芳。”

四、完成时间:25分钟左右。

同课章节目录

- 第一单元

- 1 祖国啊,我亲爱的祖国

- 2* 梅岭三章

- 3* 短诗五首

- 4 海燕

- 写作 学习扩写

- 第二单元

- 5 孔乙己

- 6 变色龙

- 7* 溜索

- 8* 蒲柳人家(节选)

- 写作 审题立意

- 第三单元

- 9 鱼我所欲也

- 10* 唐雎不辱使命

- 11 送东阳马生序

- 12 词四首

- 写作 布局谋篇

- 名著导读 《儒林外史》:讽刺作品的阅读

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 13 短文两篇

- 14 山水画的意境

- 15* 无言之美

- 16* 驱遣我们的想象

- 写作 修改润色

- 口语交际 辩论

- 第五单元

- 任务一 阅读与思考

- 17 屈原(节选)

- 18 天下第一楼(节选)

- 19 枣儿

- 任务二 准备与排练

- 任务三 演出与评议

- 第六单元

- 20 曹刿论战

- 21* 邹忌讽齐王纳谏

- 22* 陈涉世家

- 23 出师表

- 24 诗词曲五首

- 写作 有创意地表达

- 名著导读 《简·爱》:外国小说的阅读

- 课外古诗词诵读