第15课《故乡》作业设计(含答案)

图片预览

文档简介

九上语文第15课《故乡》作业设计

设计人:开州德阳初级中学周群燕

作业引路

提起故乡,人们就会想到那桃花盛开的美丽,小桥流水的柔婉,牧童短笛的悠扬以及民风人情的淳朴。故乡在我们心中是那样的美好,令人神往。于是,总会在饱经思乡之苦和深受辗转之累后,回到魂牵梦绕的故乡。但一切都在改变,再次展现在眼前的故乡却让鲁迅《故乡》中的“我”产生无限的悲凉:为什么童年的伙伴变得如此麻木辛酸?为什么当年的“豆腐西施”变得如此粗俗尖刻?是什么改变了他们?

学习重点

1.把握主要情节,初步感知小说的叙事手法。

2.悉心体会人物描写的细节,尝试分析人物形象。

3.结合议论、抒情性文字,理解小说主旨。

分层作业

一、基础层级

(此系课堂作业,主要安排在阅读教学中字词的预习检查、文本内容写法的解读环节。以幻灯片的形式呈现于屏幕,学生可口答、笔写,有时需学生自主探究,有时需小组合作交流,评价方式不拘,可学生评、教师评。用时约20分钟)

1. 很多人用诗来表达对故乡的思念之情:如李白的《静夜思》中的“举头望明月,低头思故乡”,又如马致远的《天净沙·秋思》中的“夕阳西下,断肠人在天涯”,再如席慕蓉《乡愁》中的“乡愁是一棵没有年轮的树/永不老去”。你还知道哪些表达对故乡思念之情的诗文名句?请说出两句。

【解析】答案示例:浊酒一杯家万里,燕然未勒归无计。——范仲淹

乡书何处达?归雁洛阳边。——王湾

故园东望路漫漫,双袖龙钟泪不干。——岑参

烽火连三月,家书抵万金。——杜甫

独在异乡为异客,每逢佳节倍思亲。——王维

2.下列加点字的注音全部正确的一项是( )

A.既然(jì) 阴晦(huì) 断茎(jǐng) 心绪(xù)

B.闰土(rùn) 寓所(yú) 亲戚(qī) 祭祀(shì)

C.脚踝(huái) 鄙夷(bǐ) 嗤笑(chī) 瑟索(sè)

D.作揖(jí) 惘然(wǎng) 恣睢(shuī) 隔膜(mó)

[解析] C。 A项,“茎”应读“jīng”;B项,“寓”应读“yù”,“戚”应读“qi”,“祀”应读“sì”;D项,“揖”应读“yī”,“睢”应读“suī”。

3.下列词语中没有错别字的一项是( )

A.阴侮 诲人不倦 影像 印象深刻

B.蓬隙 蓬勃向上 愕然 扼腕叹息

C.寒噤 屡禁不止 箫索 肃然起敬

D.潮汛 杳无音讯 惶恐 张皇失措

[解析] D。 A项,“阴侮”应为“阴晦”;B项,“蓬隙”应为“篷隙”;C项,“箫索”应为“萧索”。

4.填入下面横线处的句子,与上下文衔接最恰当的一项是(3分)( )

谈到鲁迅先生的作品,许多人议论,说他更多的是在写篇幅短的杂文,称不上是文学大师。___________。___________。___________。___________。可以说,没有杂文鲁迅,就没有我们今天看到的大师鲁迅。

①其实鲁迅最伟大之处恰恰就在于他的不回避。一个人的胸中充盈着正义与自信,才会有这种不回避。

②好像一个人只要写出了长篇巨文,就先自伟大了一半似的;更好像远离了现实的纷争,就一定有了更广博、更深远的思想一样。

③看起来是面对一人一事,看起来是应付了具体的挑战,实际上是面对和回答了永恒的纠缠。

④这种事业是真正伟大的,因为其中包含了鲜活的永恒。

A.①③④② B.②①③④ C.②③④① D.③④②①

【解析】答案:B 。②承接文段开头,谈一些人认为鲁迅称不上文学大师的原因,所以排除A、D。①与②形成转折关系,转入自己的观点,③④进一步解说自己的观点,所以排除C。

5.这篇小说的情节是( )

A.“我”和闰土二十年来前后关系变化的对比。

B.“我”的故乡二十年来前后情景变化的对比。

C.“我”回故乡——“我”在故乡——“我”离故乡。

D.“我”的悲凉——“我”的愤恨——“我”的希望。

【解析】答案:C项。小说以“我回故乡的见闻和感受”为线索,写了“我”回故乡、在故乡、离故乡的经历。

6.下列对中年闰士的形象理解正确的项是 ( )

A.中年闰土受到多重压迫,生活艰辛,但他仍满怀希望,充满活力。

B.苦难的生活改变了中年润土的外表,但并没有改变他的内心世界。

C.中年闰土遵守社会的礼法,并以此处理与“我”的关系。

D.中年闰土见到“我”时虽然没有很多的言语,但他没有忘却儿时的记忆,他与“我”的心灵又融合在一处。

【解析】答案:C。A项,“仍满怀希望,充满活力”这一说法不正确,中年的闰土已“像一个木偶人了”,对生活已没有了什么希望,而是把精神寄托在神灵上;B项,闰土的内心世界已发生了深刻的变化,由原来的天真、充满活力,变得麻木迟钝;D项,“他与‘我’的心灵又融合在一处”的说法不正确,此时两人之间已有“一层可悲的厚障壁了”。

7.下面对课文内容理解有误的一项是 ( )

A.本文以“我”回故乡的活动为线索安排情节,有条不紊地写了“我”的所见、所闻、所感、所忆。

B.“苍黄的天底下,远近横着几个萧索的荒村”,这样的景色烘托出“我”当时悲凉的心情,主要是因为已是冬天,触景生情。

C.文中“闰土”的着墨最多,因为“闰土”的命运就是当时广大贫苦劳动人民的命运,他的遭遇反映了当时中国的社会现实。

D.文中多处运用对比的写作手法,如二十多年前后的闰土的对比、闰土与杨二嫂的对比等,使人物形象更为生动饱满。

【解析】答案:B。“苍黄的天底下,远近横着几个萧索的荒村”,这样的景色烘托出“我”当时悲凉的心情,主要是因为故乡的衰败、丧失活力。

8.选出对《故乡》主题概括不准确的一项。( )

A.这篇小说通过闰土二十多年前后的变化,描绘了辛亥革命后十年中国农村衰败、萧条、破产的悲惨景象,揭示了广大农民痛苦的社会根源,表达了作者改造旧社会,创造新社会的强烈愿望。

B.这篇小说通过“我”回故乡的见闻感受,表现了农村凋敝、农民破产的悲惨现实,深刻揭示了人与人之间可悲的隔膜,表达了作者希望下一代亲密友爱、过上幸福美好生活的热切愿望。

C.这篇小说通过闰土二十多年前后的变化,描绘了辛亥革命前后农村凋敝、农民破产的现实,表现了作者对贫苦农民悲惨命运的深切同情,对他们不奋起抗争的强烈不满。

D.这篇小说反映了辛亥革命前后农村破产、农民生活痛苦的现实,揭示了产生这种现实的根源;同时指出由于受传统观念的影响,人与人之间冷漠隔膜,表达了作者改造旧社会、创造新社会的强烈愿望。

【解析】答案:C。这篇小说通过闰土二十多年前后的变化,描绘了辛亥革命前后农村凋敝、农民破产的现实,表现了作者对贫苦农民悲惨命运的深切同情,对他们不奋起抗争的强烈不满。

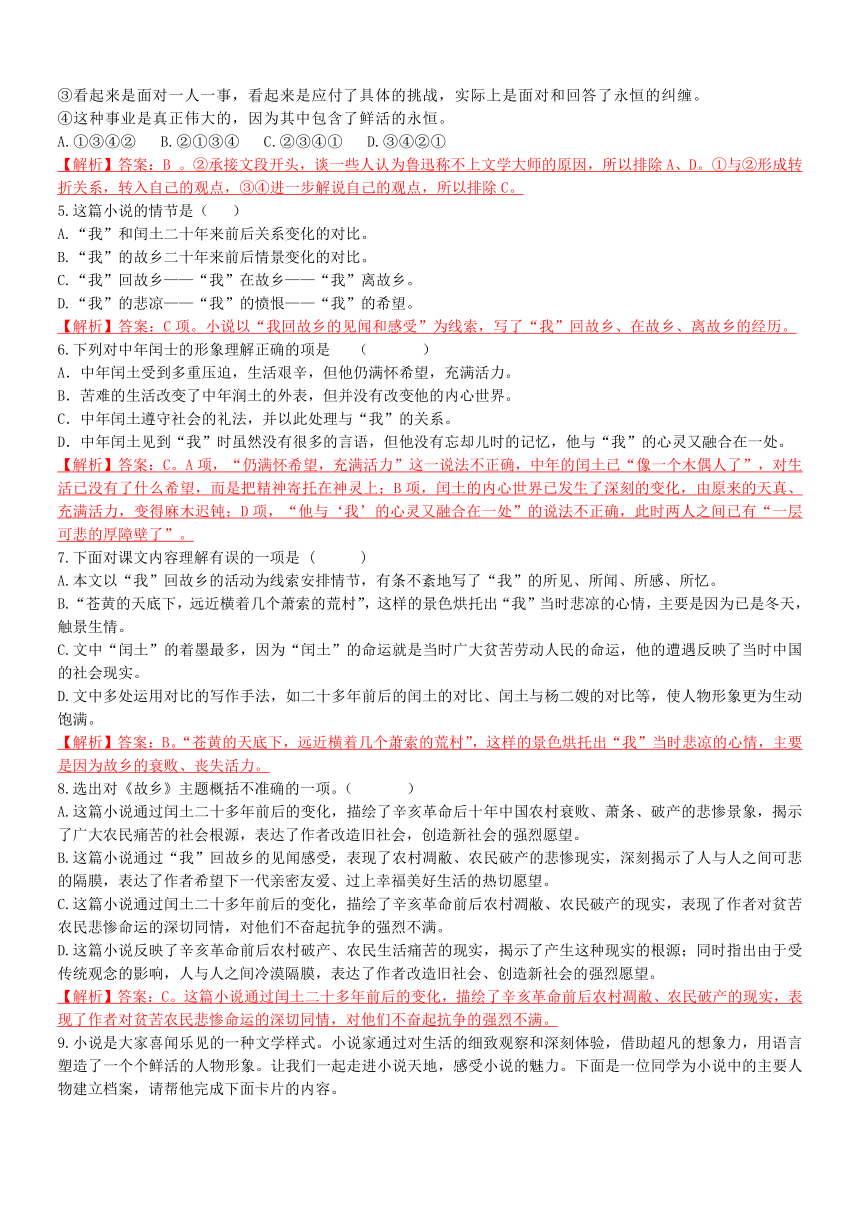

9.小说是大家喜闻乐见的一种文学样式。小说家通过对生活的细致观察和深刻体验,借助超凡的想象力,用语言塑造了一个个鲜活的人物形象。让我们一起走进小说天地,感受小说的魅力。下面是一位同学为小说中的主要人物建立档案,请帮他完成下面卡片的内容。

小说人物卡片

人物 (1)____________

出处 (2)《__________》

外貌特征 凸颧骨,薄嘴唇,五十岁上下的女人……张着两脚,正像一个画图仪器里细脚伶仃的圆规。

典型事件 索要木器,恶语中伤闰土

人物点评 (3)_____________

【解析】答案:杨二嫂 《故乡》或《呐喊》 长期艰辛生活的磨难,她变得尖酸、刻薄、庸俗、势利,是一个贪小便宜、自私的小市民,辛苦恣睢的典型。

小说人物档案卡片 闰土

出处 鲁迅《故乡》

外貌神情 少年时紫色的圆脸,戴小毡帽,红活圆实的手;中年时灰黄的脸,眼睛红肿,戴破毡帽,穿极薄的衣服,手又粗又笨又开裂

人物关系 “我”童年时的好友

典型事例

性格特点

代表类型 受封建思想毒害的农民

【解析】典型事例:少年时给“我”讲雪地捕鸟和海滨看瓜的故事;中年时再见,喊“我”老爷,要孩子给“我”磕头。

性格特点:勤劳忠厚,但思想麻木。

二、提高层级

(此系课后作业,意在加深学生对人物形象、小说主题的理解体会,训练学生的表达能力和发散思维,以小卷形式发放给学生。用时约15分钟)

1.有人说,中年闰土对“我”的感情已经消失;也有人说,中年闰土对我的感情并没有消失。你同意哪一种说法?请从选文中找出依据。

【解析】答案示例:没有消失。

依据:①我的母亲曾对“我”说:“他每到我家来时,总问起你,很想见你一面。”

②闰土得知“我”要回来的消息时,对“我”母亲说:“我实在欢喜的了不得。”

③在贫困的情况下,还送给我“干青豆”。

④闰土看见“我”时,“脸上现出欢喜(和凄凉)的神情;动着嘴唇,却没有作声。

2.闰土让“迅哥儿”让他挑选一些东西时,他拣了香炉和烛台,联系前文闰土叫少年好友“迅哥儿”为“老爷”的情节,请你说说闰土这两种行为有何联系和不同。

【解析】答案示例:闰土“拣香炉”与“叫老爷”的做法一样,思想上受封建观念的影响,不同的“叫老爷”反映了等级观念对闰土的束缚;“拣香炉”则说明受封建迷信思想愚弄之深。两者都说明闰土迟钝麻木。

3.班级要开展课本剧表演活动,请你完成下面的任务。

(任务一:补充舞台说明)

(1)请根据课文的内容完成剧本中的舞台说明。

课文原文(节选) 课本剧《故乡》(节选)

我这时很兴奋,但不知道怎么说才好,只是说: “阿!闰土哥,—你来了?……” …… 他站住了,脸上现出欢喜和凄凉的神情;动着嘴唇,却没有作声。他的态度终于恭敬起来了,分明的叫道: “老爷!……” 我(语气:① )啊!闰土哥,(迟疑了一下)你来了? 闰土(恭敬地)老爷!(动作:② )

【解析】答案:①所填舞台说明能体现出“我”的兴奋。

示例:兴奋地(喜悦地,高兴地,激动地,惊喜地,亲切地)

②所填舞台说明能体现出“闰土”的恭敬。

示例:后退两步,鞠躬(鞠一个躬;弯下腰)

(任务二:选定背景音乐)

(2)你为上面的情节选择背景音乐,最适合的一首乐曲是( )

A.《欢乐颂》(激昂、恢宏) B.《秋日私语》(舒缓、轻柔)

C.《秋窗风雨夕》(伤感、悲凉) D.《简单的礼物》(轻快、活泼)

【解析】答案:C。因为“我”与中年闰土之间已经有了深深的隔膜,并不如预想的那么欢悦。

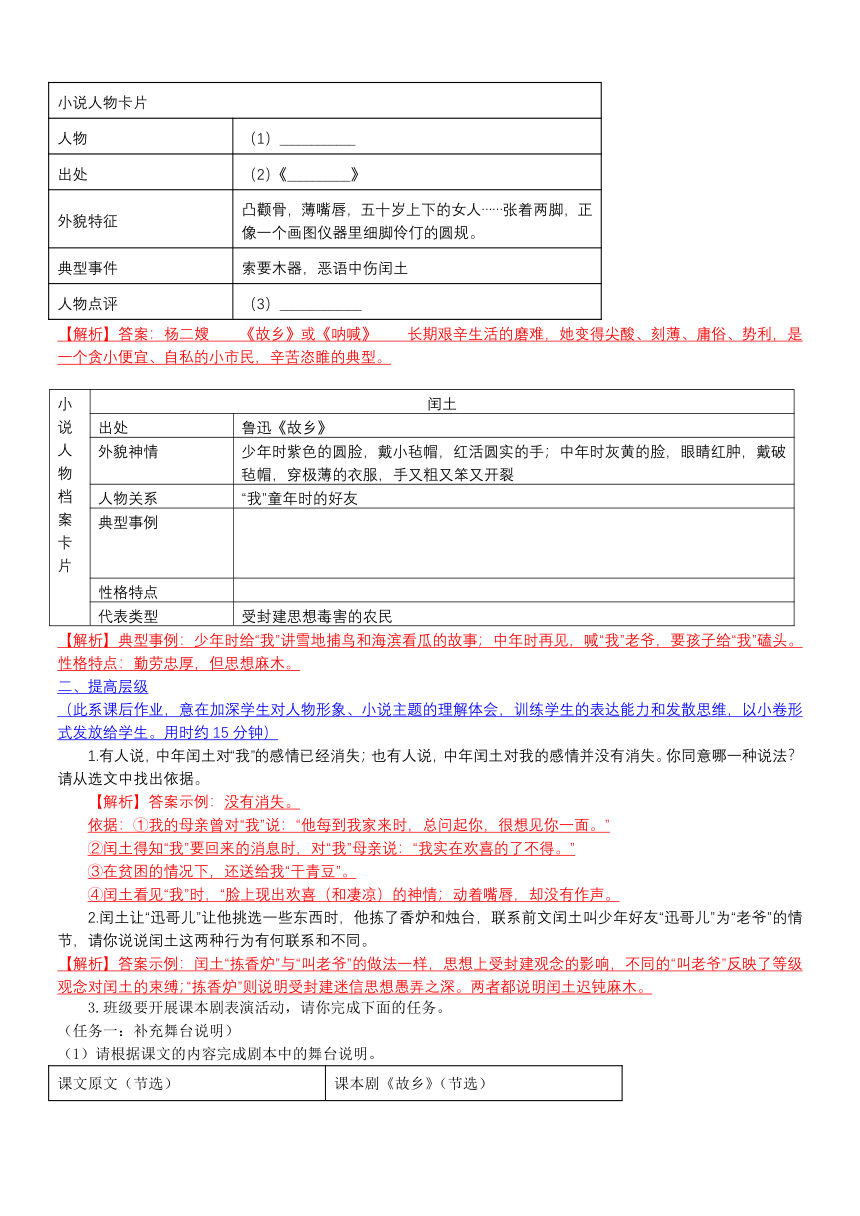

(任务三:设计服装道具)

(3)道具组为课本剧表演设计服装。请从下列图中选择适合“闰土”这一角色的服装并说明理由。

A B C

选择( )

【解析】答案:选择:A

理由:短式上衣是劳动人民的服装,能够体现出闰土的身份特点,与小说《故乡》中描绘的衣着相似,服装上面的补丁能够体现出中年闰土此时家境的艰难。(长衫代表一种身份,与贫苦劳动人民的短衫相对;马褂一般套在长袍之外,不符合闰土身份。)

4.小练笔。本文善于运用对比,使人物形象鲜明,给人强烈的感受。请你也运用对比手法,写一写自己熟悉的某个人物外貌特征的改变。

(课文片段在线)

他身材增加了一倍;先前的紫色的圆脸,已经变作灰黄,而且加上了很深的皱纹;眼睛也像他父亲一样,周围都肿得通红,这我知道,在海边种地的人,终日吹着海风,大抵是这样的。他头上是一顶破毡帽,身上只一件极薄的棉衣,浑身瑟索着;手里提着一个纸包和一支长烟管,那手也不是我所记得的红活圆实的手,却又粗又笨而且开裂,像是松树皮了。

(写法分析)选文运用对比手法,对中年闰土进行了细致的外貌描写。他“先前的紫色的圆脸,已经变作灰黄”;他那“红活圆实的手”,已变得“又粗又笨而且开裂,像是松树皮了”。通过“脸色”和“手”的对比,就把少年闰土的可爱、中年闰土生活的艰辛鲜活地展现出来,让人久久难忘。采用对比手法描写人物外貌,重在抓住某一点写现在,适时穿插对记忆中印象的描述。

【解析】示例:时隔多年,我又见到了我的小学老师,在街上熙熙攘攘的人流中,我看到他的身躯已不再挺拔,头发和眉毛也变得微白,走路很慢,一步一步慢悠悠地走着。我敬爱的老师,原来的他身形高大威武,上课时神采飞扬,一行一动快捷如风。时光改变了他的外貌,但他永远是我最敬爱的老师。

【详解】本题考查学生片段作文的写作能力。本题要求采用对比手法描写人物外貌,重在抓住某一点写现在,适时穿插对记忆中印象的描述。学生可以抓住人物的外形特征,包括容貌、衣着、姿态、神情等等。要注意外貌描写首先必须从写作的要求出发,抓住人物的本质特征,有选择、有重点地描写。写作时书写要认真规范,美观大方。

【点睛】片段作文,是就整篇作文而言,以语段形式出现的具有相对独立性的非整篇文章,其目的是考查学生某一种单项写作的表达能力。作为片断作文的小作文,不必铺陈。小作文好比立定跳远,不能助跑,站定就跳,它的写作必须围绕中心,按要求直接进入中心内容。文字以描写为主,包括人物描写,环境描写,场景描写等,也可以运用多种修辞方法。语言要流畅、生动、富有表现力。要注意内容要符合题意,中心明确,条理清楚。

三、拔尖层级

(此系课外作业,针对于学有余力的学生,以小卷形式分发给学生,旨在培养学生运用阅读技巧,提升语文素养的能力。用时15-20分钟)

阅读下面语段,回答问题。

老街小面

王春迪

①老街小面,老街人最喜爱的小吃。

②貌不惊人的一道面,里头大有讲究。巴掌大的面团,要加一遍蛋、两遍水、三遍碱、九九八十一遍揉,直至面团柔润光滑,再将其抻好。有了年月的师傅手如杆秤,要几两全凭手抓,眯着眼都不差毫厘!面细,入锅不合盖,多用笊篱来煮,八分熟捞出,冷水凉过,长筷挑起,那面条根根细如银丝,条条绵如垂柳。

③小面的卤,更是独特!卤汤里头配有鸡鱼虾肉。鱼,多用辫子鱼、黑鱼,正月的沙光鱼最好!所谓“正月沙光赛羊汤”,再浇半勺新鲜的海蛎子,滴点热辣油,温一壶老坛烧酒,边吃边喝,那味道,啧啧,说句不好听的,吃完面上枷子送你上路都值了!

④老街上,平时跑腿抡膀子的苦力,给人缝补洗涮的婆娘,口袋里有了几个不用救急的铜板,就会带着老人孩子过来,给老人孩子弄碗面,自个儿带块干饼,向面馆孙掌柜要点卤子,一家老小这就算解了馋。

⑤老街首富海爷,也特好这口。时常,饭点一到,海爷对着府上一桌子山珍海味皱眉瞪眼,筷子拿在手里,戳戳猪肘,点点螃蟹……而后咂咂嘴,筷子一扔,走啦!管家瞧见,不用问,立刻抄起海爷用的正德碗、牙骨筷,揣上紫砂壶、汝窑杯,捏点龙井、拎个酒壶,跟着走吧,海爷一准儿想吃小面了!

⑥海爷吃面,总是先喝三口鲜汤开胃,再吃口面、续口酒,面吃完,碗里必留一口鲜汤。

最后碗一抬,头一仰,缓缓低眉,胡须一捋,呼出一口热辣辣的白气。此时,再看海爷的脸,笑起来花白胡子都是一抖一抖的。

⑦这天,面馆孙掌柜隔着几桌人瞅见海爷正往外呼白气,正拨着算盘,立刻从柜台里头出来,到门口候着,海爷的管家正欲结账,孙掌柜弓着腰作揖道,海爷,您老的账,早有人结了。

⑧海爷心想,必定是刚才哪位东家、掌柜,付账时就手把自己的面钱给付了。一碗面不值几个钱,无需吆喝。平日,海爷他自个儿不吭声地帮人结了多少碗面,也都没个数。海爷遂转身,无论识与不识,贫富贵贱,跟在场的老少爷们儿抱了抱拳,道了声慢慢吃,抬脚就走。

⑨身后,面馆的伙计将海爷用过的碗筷碟壶规规矩矩地收好、洗好,一会儿由专人给海爷送府里去。

⑩此后,隔三差五,海爷又来吃了几次小面,回回都被人预先结了账。海爷忍不住问孙掌柜,谁啊这是?孙掌柜说,我也不认识,这人浓眉阔脸大胡子,行事像生意人,说话像镖师,身板像土匪,来时吃了碗面,狼吞虎咽地拨到嘴里,喊了声好,就是这个味儿!而后就向我打听您,边说边扔了两块银锭给我,说海爷这辈子的面钱,他都包了。

海爷纳闷了,多新鲜的事儿!哪有光给人掏银子不留名的?

孙掌柜作揖道,海爷莫怪,江湖水深,人家不说,咱也不好问。要我猜,定是海爷您早年积德,人家不便留名留姓,暗中报您的恩来了。

海爷微微一笑,哪有报恩报到面馆来的?

孙掌柜笑道,那可不一定!早年您在这儿吃面,看到有人拖儿带女地要饭逃荒,您哪回不顺手买碗面给人家?保不准那人就是当年被您救过的孩子。

转脸,海爷扔了块碎银子给孙掌柜,他再来,就说好意我心领了。我吃面,让别人付钱,这样的面,我吃不香!

孙掌柜将银子捏在手里,眉毛皱成一条线,不知咋办好。

几天后,孙掌柜又碰见海爷,赶忙笑脸相迎道,海爷,那位爷又来了,我把您的话照实告诉他,他那脸沉得像块黑秤砣,愣说您不给面子。您看这事……

话音未落,海爷哈哈一笑。

这人有点意思。海爷笑道。

这样好了,海爷说,今后,我来吃面,面钱我照给。他的那份心意,你就记下来,贴到墙上,我吃一碗,你就贴一张。将来,若有老幼病残孤儿寡母的流落到这儿,你就撕一张,替我给人家下碗面。如何?

孙掌柜点了点头,弓腰拱手,佩服不已。这事,很快传遍了老街。渐渐地,越来越多的人吃小面时也学海爷,吃一碗,付两份钱,那一份贴墙上。墙上的纸片,不断有人撕,也不断有人贴,天长日久的,纸片不仅没少,反而密密麻麻的,越来越多。

现今,当年的面馆早已消失。那时的小面传到今天也变了很多味道。惟有这个吃面的故事,连同那些鲜活的人物,在老街百姓的嘴里,津津乐道,代代相传。(选自《微型小说选刊》2017年第4期,有删改)

(1)根据情节,填写下面的内容。

①海爷吃完小面,得知自己的账早有人结了。

②

③

④越来越多的人学海爷,多付一份面钱,为别人结账。

【解析】答案示例:②海爷打听每次帮他结账的人,但付账人没留姓名。

③海爷把付账人那份面钱记在墙上,留给更需要的人用。

(2)结合文本,具体分析海爷的性格特点。

【解析】答案示例:海爷平时没少帮贫弱的人付面钱,可见他乐善好施、古道热肠;

海爷第一次接受别人预先付账时,并未扭捏推辞,但在此后,他婉拒别人代付账,可见他为人豪爽,重义轻利;

海爷把付账人那份面钱记在墙上,留给更需要的人用,可见他为人仗义、乐于助人。

(3)结合加点的文字,赏析第⑤段画线句。

时常,饭点一到,海爷对着府上一桌子山珍海味皱眉瞪眼,筷子拿在手里,戳戳猪肘,点点螃蟹……而后咂咂嘴,筷子一扔,走啦!

【解析】答案示例:运用一系列动作描写、叠词,生动形象地写出了海爷面对一桌子山珍海味毫无胃口(没有食欲),与后文海爷吃面时的惬意享受形成鲜明的对比。

(4)第⑧段中“平时,海爷他自个儿不吭声地帮人结了多少碗面,也都没个数”在文中有何作用?

【解析】答案示例:写出海爷平时乐善好施、乐于助人,为写有人一直给海爷付面钱埋下伏笔,也为后文更多人受海爷影响,帮贫苦人付面钱做铺垫。

(5)“当年的面馆早已消失”,可为什么“唯有这个吃面的故事,连同那些鲜活的人物”,却能够“在老街百姓的嘴里,津津乐道,代代相传”?

【解析】答案示例:海爷的豪爽热心、乐于助人是老街淳朴民风和乐善好施优良传统的具体体现,这种质朴纯善的人性之美影响了一代又一代的老街人,被人津津乐道、口口相传。

设计人:开州德阳初级中学周群燕

作业引路

提起故乡,人们就会想到那桃花盛开的美丽,小桥流水的柔婉,牧童短笛的悠扬以及民风人情的淳朴。故乡在我们心中是那样的美好,令人神往。于是,总会在饱经思乡之苦和深受辗转之累后,回到魂牵梦绕的故乡。但一切都在改变,再次展现在眼前的故乡却让鲁迅《故乡》中的“我”产生无限的悲凉:为什么童年的伙伴变得如此麻木辛酸?为什么当年的“豆腐西施”变得如此粗俗尖刻?是什么改变了他们?

学习重点

1.把握主要情节,初步感知小说的叙事手法。

2.悉心体会人物描写的细节,尝试分析人物形象。

3.结合议论、抒情性文字,理解小说主旨。

分层作业

一、基础层级

(此系课堂作业,主要安排在阅读教学中字词的预习检查、文本内容写法的解读环节。以幻灯片的形式呈现于屏幕,学生可口答、笔写,有时需学生自主探究,有时需小组合作交流,评价方式不拘,可学生评、教师评。用时约20分钟)

1. 很多人用诗来表达对故乡的思念之情:如李白的《静夜思》中的“举头望明月,低头思故乡”,又如马致远的《天净沙·秋思》中的“夕阳西下,断肠人在天涯”,再如席慕蓉《乡愁》中的“乡愁是一棵没有年轮的树/永不老去”。你还知道哪些表达对故乡思念之情的诗文名句?请说出两句。

【解析】答案示例:浊酒一杯家万里,燕然未勒归无计。——范仲淹

乡书何处达?归雁洛阳边。——王湾

故园东望路漫漫,双袖龙钟泪不干。——岑参

烽火连三月,家书抵万金。——杜甫

独在异乡为异客,每逢佳节倍思亲。——王维

2.下列加点字的注音全部正确的一项是( )

A.既然(jì) 阴晦(huì) 断茎(jǐng) 心绪(xù)

B.闰土(rùn) 寓所(yú) 亲戚(qī) 祭祀(shì)

C.脚踝(huái) 鄙夷(bǐ) 嗤笑(chī) 瑟索(sè)

D.作揖(jí) 惘然(wǎng) 恣睢(shuī) 隔膜(mó)

[解析] C。 A项,“茎”应读“jīng”;B项,“寓”应读“yù”,“戚”应读“qi”,“祀”应读“sì”;D项,“揖”应读“yī”,“睢”应读“suī”。

3.下列词语中没有错别字的一项是( )

A.阴侮 诲人不倦 影像 印象深刻

B.蓬隙 蓬勃向上 愕然 扼腕叹息

C.寒噤 屡禁不止 箫索 肃然起敬

D.潮汛 杳无音讯 惶恐 张皇失措

[解析] D。 A项,“阴侮”应为“阴晦”;B项,“蓬隙”应为“篷隙”;C项,“箫索”应为“萧索”。

4.填入下面横线处的句子,与上下文衔接最恰当的一项是(3分)( )

谈到鲁迅先生的作品,许多人议论,说他更多的是在写篇幅短的杂文,称不上是文学大师。___________。___________。___________。___________。可以说,没有杂文鲁迅,就没有我们今天看到的大师鲁迅。

①其实鲁迅最伟大之处恰恰就在于他的不回避。一个人的胸中充盈着正义与自信,才会有这种不回避。

②好像一个人只要写出了长篇巨文,就先自伟大了一半似的;更好像远离了现实的纷争,就一定有了更广博、更深远的思想一样。

③看起来是面对一人一事,看起来是应付了具体的挑战,实际上是面对和回答了永恒的纠缠。

④这种事业是真正伟大的,因为其中包含了鲜活的永恒。

A.①③④② B.②①③④ C.②③④① D.③④②①

【解析】答案:B 。②承接文段开头,谈一些人认为鲁迅称不上文学大师的原因,所以排除A、D。①与②形成转折关系,转入自己的观点,③④进一步解说自己的观点,所以排除C。

5.这篇小说的情节是( )

A.“我”和闰土二十年来前后关系变化的对比。

B.“我”的故乡二十年来前后情景变化的对比。

C.“我”回故乡——“我”在故乡——“我”离故乡。

D.“我”的悲凉——“我”的愤恨——“我”的希望。

【解析】答案:C项。小说以“我回故乡的见闻和感受”为线索,写了“我”回故乡、在故乡、离故乡的经历。

6.下列对中年闰士的形象理解正确的项是 ( )

A.中年闰土受到多重压迫,生活艰辛,但他仍满怀希望,充满活力。

B.苦难的生活改变了中年润土的外表,但并没有改变他的内心世界。

C.中年闰土遵守社会的礼法,并以此处理与“我”的关系。

D.中年闰土见到“我”时虽然没有很多的言语,但他没有忘却儿时的记忆,他与“我”的心灵又融合在一处。

【解析】答案:C。A项,“仍满怀希望,充满活力”这一说法不正确,中年的闰土已“像一个木偶人了”,对生活已没有了什么希望,而是把精神寄托在神灵上;B项,闰土的内心世界已发生了深刻的变化,由原来的天真、充满活力,变得麻木迟钝;D项,“他与‘我’的心灵又融合在一处”的说法不正确,此时两人之间已有“一层可悲的厚障壁了”。

7.下面对课文内容理解有误的一项是 ( )

A.本文以“我”回故乡的活动为线索安排情节,有条不紊地写了“我”的所见、所闻、所感、所忆。

B.“苍黄的天底下,远近横着几个萧索的荒村”,这样的景色烘托出“我”当时悲凉的心情,主要是因为已是冬天,触景生情。

C.文中“闰土”的着墨最多,因为“闰土”的命运就是当时广大贫苦劳动人民的命运,他的遭遇反映了当时中国的社会现实。

D.文中多处运用对比的写作手法,如二十多年前后的闰土的对比、闰土与杨二嫂的对比等,使人物形象更为生动饱满。

【解析】答案:B。“苍黄的天底下,远近横着几个萧索的荒村”,这样的景色烘托出“我”当时悲凉的心情,主要是因为故乡的衰败、丧失活力。

8.选出对《故乡》主题概括不准确的一项。( )

A.这篇小说通过闰土二十多年前后的变化,描绘了辛亥革命后十年中国农村衰败、萧条、破产的悲惨景象,揭示了广大农民痛苦的社会根源,表达了作者改造旧社会,创造新社会的强烈愿望。

B.这篇小说通过“我”回故乡的见闻感受,表现了农村凋敝、农民破产的悲惨现实,深刻揭示了人与人之间可悲的隔膜,表达了作者希望下一代亲密友爱、过上幸福美好生活的热切愿望。

C.这篇小说通过闰土二十多年前后的变化,描绘了辛亥革命前后农村凋敝、农民破产的现实,表现了作者对贫苦农民悲惨命运的深切同情,对他们不奋起抗争的强烈不满。

D.这篇小说反映了辛亥革命前后农村破产、农民生活痛苦的现实,揭示了产生这种现实的根源;同时指出由于受传统观念的影响,人与人之间冷漠隔膜,表达了作者改造旧社会、创造新社会的强烈愿望。

【解析】答案:C。这篇小说通过闰土二十多年前后的变化,描绘了辛亥革命前后农村凋敝、农民破产的现实,表现了作者对贫苦农民悲惨命运的深切同情,对他们不奋起抗争的强烈不满。

9.小说是大家喜闻乐见的一种文学样式。小说家通过对生活的细致观察和深刻体验,借助超凡的想象力,用语言塑造了一个个鲜活的人物形象。让我们一起走进小说天地,感受小说的魅力。下面是一位同学为小说中的主要人物建立档案,请帮他完成下面卡片的内容。

小说人物卡片

人物 (1)____________

出处 (2)《__________》

外貌特征 凸颧骨,薄嘴唇,五十岁上下的女人……张着两脚,正像一个画图仪器里细脚伶仃的圆规。

典型事件 索要木器,恶语中伤闰土

人物点评 (3)_____________

【解析】答案:杨二嫂 《故乡》或《呐喊》 长期艰辛生活的磨难,她变得尖酸、刻薄、庸俗、势利,是一个贪小便宜、自私的小市民,辛苦恣睢的典型。

小说人物档案卡片 闰土

出处 鲁迅《故乡》

外貌神情 少年时紫色的圆脸,戴小毡帽,红活圆实的手;中年时灰黄的脸,眼睛红肿,戴破毡帽,穿极薄的衣服,手又粗又笨又开裂

人物关系 “我”童年时的好友

典型事例

性格特点

代表类型 受封建思想毒害的农民

【解析】典型事例:少年时给“我”讲雪地捕鸟和海滨看瓜的故事;中年时再见,喊“我”老爷,要孩子给“我”磕头。

性格特点:勤劳忠厚,但思想麻木。

二、提高层级

(此系课后作业,意在加深学生对人物形象、小说主题的理解体会,训练学生的表达能力和发散思维,以小卷形式发放给学生。用时约15分钟)

1.有人说,中年闰土对“我”的感情已经消失;也有人说,中年闰土对我的感情并没有消失。你同意哪一种说法?请从选文中找出依据。

【解析】答案示例:没有消失。

依据:①我的母亲曾对“我”说:“他每到我家来时,总问起你,很想见你一面。”

②闰土得知“我”要回来的消息时,对“我”母亲说:“我实在欢喜的了不得。”

③在贫困的情况下,还送给我“干青豆”。

④闰土看见“我”时,“脸上现出欢喜(和凄凉)的神情;动着嘴唇,却没有作声。

2.闰土让“迅哥儿”让他挑选一些东西时,他拣了香炉和烛台,联系前文闰土叫少年好友“迅哥儿”为“老爷”的情节,请你说说闰土这两种行为有何联系和不同。

【解析】答案示例:闰土“拣香炉”与“叫老爷”的做法一样,思想上受封建观念的影响,不同的“叫老爷”反映了等级观念对闰土的束缚;“拣香炉”则说明受封建迷信思想愚弄之深。两者都说明闰土迟钝麻木。

3.班级要开展课本剧表演活动,请你完成下面的任务。

(任务一:补充舞台说明)

(1)请根据课文的内容完成剧本中的舞台说明。

课文原文(节选) 课本剧《故乡》(节选)

我这时很兴奋,但不知道怎么说才好,只是说: “阿!闰土哥,—你来了?……” …… 他站住了,脸上现出欢喜和凄凉的神情;动着嘴唇,却没有作声。他的态度终于恭敬起来了,分明的叫道: “老爷!……” 我(语气:① )啊!闰土哥,(迟疑了一下)你来了? 闰土(恭敬地)老爷!(动作:② )

【解析】答案:①所填舞台说明能体现出“我”的兴奋。

示例:兴奋地(喜悦地,高兴地,激动地,惊喜地,亲切地)

②所填舞台说明能体现出“闰土”的恭敬。

示例:后退两步,鞠躬(鞠一个躬;弯下腰)

(任务二:选定背景音乐)

(2)你为上面的情节选择背景音乐,最适合的一首乐曲是( )

A.《欢乐颂》(激昂、恢宏) B.《秋日私语》(舒缓、轻柔)

C.《秋窗风雨夕》(伤感、悲凉) D.《简单的礼物》(轻快、活泼)

【解析】答案:C。因为“我”与中年闰土之间已经有了深深的隔膜,并不如预想的那么欢悦。

(任务三:设计服装道具)

(3)道具组为课本剧表演设计服装。请从下列图中选择适合“闰土”这一角色的服装并说明理由。

A B C

选择( )

【解析】答案:选择:A

理由:短式上衣是劳动人民的服装,能够体现出闰土的身份特点,与小说《故乡》中描绘的衣着相似,服装上面的补丁能够体现出中年闰土此时家境的艰难。(长衫代表一种身份,与贫苦劳动人民的短衫相对;马褂一般套在长袍之外,不符合闰土身份。)

4.小练笔。本文善于运用对比,使人物形象鲜明,给人强烈的感受。请你也运用对比手法,写一写自己熟悉的某个人物外貌特征的改变。

(课文片段在线)

他身材增加了一倍;先前的紫色的圆脸,已经变作灰黄,而且加上了很深的皱纹;眼睛也像他父亲一样,周围都肿得通红,这我知道,在海边种地的人,终日吹着海风,大抵是这样的。他头上是一顶破毡帽,身上只一件极薄的棉衣,浑身瑟索着;手里提着一个纸包和一支长烟管,那手也不是我所记得的红活圆实的手,却又粗又笨而且开裂,像是松树皮了。

(写法分析)选文运用对比手法,对中年闰土进行了细致的外貌描写。他“先前的紫色的圆脸,已经变作灰黄”;他那“红活圆实的手”,已变得“又粗又笨而且开裂,像是松树皮了”。通过“脸色”和“手”的对比,就把少年闰土的可爱、中年闰土生活的艰辛鲜活地展现出来,让人久久难忘。采用对比手法描写人物外貌,重在抓住某一点写现在,适时穿插对记忆中印象的描述。

【解析】示例:时隔多年,我又见到了我的小学老师,在街上熙熙攘攘的人流中,我看到他的身躯已不再挺拔,头发和眉毛也变得微白,走路很慢,一步一步慢悠悠地走着。我敬爱的老师,原来的他身形高大威武,上课时神采飞扬,一行一动快捷如风。时光改变了他的外貌,但他永远是我最敬爱的老师。

【详解】本题考查学生片段作文的写作能力。本题要求采用对比手法描写人物外貌,重在抓住某一点写现在,适时穿插对记忆中印象的描述。学生可以抓住人物的外形特征,包括容貌、衣着、姿态、神情等等。要注意外貌描写首先必须从写作的要求出发,抓住人物的本质特征,有选择、有重点地描写。写作时书写要认真规范,美观大方。

【点睛】片段作文,是就整篇作文而言,以语段形式出现的具有相对独立性的非整篇文章,其目的是考查学生某一种单项写作的表达能力。作为片断作文的小作文,不必铺陈。小作文好比立定跳远,不能助跑,站定就跳,它的写作必须围绕中心,按要求直接进入中心内容。文字以描写为主,包括人物描写,环境描写,场景描写等,也可以运用多种修辞方法。语言要流畅、生动、富有表现力。要注意内容要符合题意,中心明确,条理清楚。

三、拔尖层级

(此系课外作业,针对于学有余力的学生,以小卷形式分发给学生,旨在培养学生运用阅读技巧,提升语文素养的能力。用时15-20分钟)

阅读下面语段,回答问题。

老街小面

王春迪

①老街小面,老街人最喜爱的小吃。

②貌不惊人的一道面,里头大有讲究。巴掌大的面团,要加一遍蛋、两遍水、三遍碱、九九八十一遍揉,直至面团柔润光滑,再将其抻好。有了年月的师傅手如杆秤,要几两全凭手抓,眯着眼都不差毫厘!面细,入锅不合盖,多用笊篱来煮,八分熟捞出,冷水凉过,长筷挑起,那面条根根细如银丝,条条绵如垂柳。

③小面的卤,更是独特!卤汤里头配有鸡鱼虾肉。鱼,多用辫子鱼、黑鱼,正月的沙光鱼最好!所谓“正月沙光赛羊汤”,再浇半勺新鲜的海蛎子,滴点热辣油,温一壶老坛烧酒,边吃边喝,那味道,啧啧,说句不好听的,吃完面上枷子送你上路都值了!

④老街上,平时跑腿抡膀子的苦力,给人缝补洗涮的婆娘,口袋里有了几个不用救急的铜板,就会带着老人孩子过来,给老人孩子弄碗面,自个儿带块干饼,向面馆孙掌柜要点卤子,一家老小这就算解了馋。

⑤老街首富海爷,也特好这口。时常,饭点一到,海爷对着府上一桌子山珍海味皱眉瞪眼,筷子拿在手里,戳戳猪肘,点点螃蟹……而后咂咂嘴,筷子一扔,走啦!管家瞧见,不用问,立刻抄起海爷用的正德碗、牙骨筷,揣上紫砂壶、汝窑杯,捏点龙井、拎个酒壶,跟着走吧,海爷一准儿想吃小面了!

⑥海爷吃面,总是先喝三口鲜汤开胃,再吃口面、续口酒,面吃完,碗里必留一口鲜汤。

最后碗一抬,头一仰,缓缓低眉,胡须一捋,呼出一口热辣辣的白气。此时,再看海爷的脸,笑起来花白胡子都是一抖一抖的。

⑦这天,面馆孙掌柜隔着几桌人瞅见海爷正往外呼白气,正拨着算盘,立刻从柜台里头出来,到门口候着,海爷的管家正欲结账,孙掌柜弓着腰作揖道,海爷,您老的账,早有人结了。

⑧海爷心想,必定是刚才哪位东家、掌柜,付账时就手把自己的面钱给付了。一碗面不值几个钱,无需吆喝。平日,海爷他自个儿不吭声地帮人结了多少碗面,也都没个数。海爷遂转身,无论识与不识,贫富贵贱,跟在场的老少爷们儿抱了抱拳,道了声慢慢吃,抬脚就走。

⑨身后,面馆的伙计将海爷用过的碗筷碟壶规规矩矩地收好、洗好,一会儿由专人给海爷送府里去。

⑩此后,隔三差五,海爷又来吃了几次小面,回回都被人预先结了账。海爷忍不住问孙掌柜,谁啊这是?孙掌柜说,我也不认识,这人浓眉阔脸大胡子,行事像生意人,说话像镖师,身板像土匪,来时吃了碗面,狼吞虎咽地拨到嘴里,喊了声好,就是这个味儿!而后就向我打听您,边说边扔了两块银锭给我,说海爷这辈子的面钱,他都包了。

海爷纳闷了,多新鲜的事儿!哪有光给人掏银子不留名的?

孙掌柜作揖道,海爷莫怪,江湖水深,人家不说,咱也不好问。要我猜,定是海爷您早年积德,人家不便留名留姓,暗中报您的恩来了。

海爷微微一笑,哪有报恩报到面馆来的?

孙掌柜笑道,那可不一定!早年您在这儿吃面,看到有人拖儿带女地要饭逃荒,您哪回不顺手买碗面给人家?保不准那人就是当年被您救过的孩子。

转脸,海爷扔了块碎银子给孙掌柜,他再来,就说好意我心领了。我吃面,让别人付钱,这样的面,我吃不香!

孙掌柜将银子捏在手里,眉毛皱成一条线,不知咋办好。

几天后,孙掌柜又碰见海爷,赶忙笑脸相迎道,海爷,那位爷又来了,我把您的话照实告诉他,他那脸沉得像块黑秤砣,愣说您不给面子。您看这事……

话音未落,海爷哈哈一笑。

这人有点意思。海爷笑道。

这样好了,海爷说,今后,我来吃面,面钱我照给。他的那份心意,你就记下来,贴到墙上,我吃一碗,你就贴一张。将来,若有老幼病残孤儿寡母的流落到这儿,你就撕一张,替我给人家下碗面。如何?

孙掌柜点了点头,弓腰拱手,佩服不已。这事,很快传遍了老街。渐渐地,越来越多的人吃小面时也学海爷,吃一碗,付两份钱,那一份贴墙上。墙上的纸片,不断有人撕,也不断有人贴,天长日久的,纸片不仅没少,反而密密麻麻的,越来越多。

现今,当年的面馆早已消失。那时的小面传到今天也变了很多味道。惟有这个吃面的故事,连同那些鲜活的人物,在老街百姓的嘴里,津津乐道,代代相传。(选自《微型小说选刊》2017年第4期,有删改)

(1)根据情节,填写下面的内容。

①海爷吃完小面,得知自己的账早有人结了。

②

③

④越来越多的人学海爷,多付一份面钱,为别人结账。

【解析】答案示例:②海爷打听每次帮他结账的人,但付账人没留姓名。

③海爷把付账人那份面钱记在墙上,留给更需要的人用。

(2)结合文本,具体分析海爷的性格特点。

【解析】答案示例:海爷平时没少帮贫弱的人付面钱,可见他乐善好施、古道热肠;

海爷第一次接受别人预先付账时,并未扭捏推辞,但在此后,他婉拒别人代付账,可见他为人豪爽,重义轻利;

海爷把付账人那份面钱记在墙上,留给更需要的人用,可见他为人仗义、乐于助人。

(3)结合加点的文字,赏析第⑤段画线句。

时常,饭点一到,海爷对着府上一桌子山珍海味皱眉瞪眼,筷子拿在手里,戳戳猪肘,点点螃蟹……而后咂咂嘴,筷子一扔,走啦!

【解析】答案示例:运用一系列动作描写、叠词,生动形象地写出了海爷面对一桌子山珍海味毫无胃口(没有食欲),与后文海爷吃面时的惬意享受形成鲜明的对比。

(4)第⑧段中“平时,海爷他自个儿不吭声地帮人结了多少碗面,也都没个数”在文中有何作用?

【解析】答案示例:写出海爷平时乐善好施、乐于助人,为写有人一直给海爷付面钱埋下伏笔,也为后文更多人受海爷影响,帮贫苦人付面钱做铺垫。

(5)“当年的面馆早已消失”,可为什么“唯有这个吃面的故事,连同那些鲜活的人物”,却能够“在老街百姓的嘴里,津津乐道,代代相传”?

【解析】答案示例:海爷的豪爽热心、乐于助人是老街淳朴民风和乐善好施优良传统的具体体现,这种质朴纯善的人性之美影响了一代又一代的老街人,被人津津乐道、口口相传。

同课章节目录

- 第一单元

- 1 沁园春·雪

- 2 我爱这土地

- 3 乡愁(余光中)

- 4 你是人间的四月天

- 5 我看

- 任务二 自由朗诵

- 任务三 尝试创作

- 名著导读(一)《艾青诗选》:如何读诗

- 第二单元

- 6 敬业与乐业

- 7 就英法联军远征中国致巴特勒上尉的信

- 8* 论教养

- 9* 精神的三间小屋

- 写作 观点要明确

- 第三单元

- 10 岳阳楼记

- 11 醉翁亭记

- 12* 湖心亭看雪

- 13 诗词三首

- 写作 议论要言之有据

- 课外古诗词诵读(一)

- 第四单元

- 14 故乡

- 15 我的叔叔于勒

- 16* 孤独之旅

- 写作 学习缩写

- 第五单元

- 17 中国人失掉自信力了吗

- 18 怀疑与学问

- 19 谈创造性思维

- 20* 创造宣言

- 写作 论证要合理

- 口语交际 讨论

- 第六单元

- 21 智取生辰纲

- 22 范进中举

- 23* 三顾茅庐

- 24* 刘姥姥进大观园

- 写作 学习改写

- 名著导读(二) 《水浒传》:古典小说的阅读

- 课外古诗词诵读(二)