第三章 地球上的大气 复习课件(57张)

文档属性

| 名称 | 第三章 地球上的大气 复习课件(57张) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 50.9MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 湘教版(2019) | ||

| 科目 | 地理 | ||

| 更新时间 | 2022-12-25 07:51:54 | ||

图片预览

文档简介

(共57张PPT)

第三章

地球上的大气复习课件

2022.12.11

地球上

的大气

大气的

组成

水汽

干洁空气

上冷下热

杂质

氮气

对流层

平流层

大

气

热

力

环

流

大

气

受

热

过

程

氧气

大气对地面的保温作用

大气对太阳辐

射的削弱作用

上热下冷,适

合航空飞行

高层大气

地面冷热不均

空气垂直运动

有电离层,对无线电通信有重要作用

反射、散射、吸收作用

大气逆辐射

受冷,空气下沉

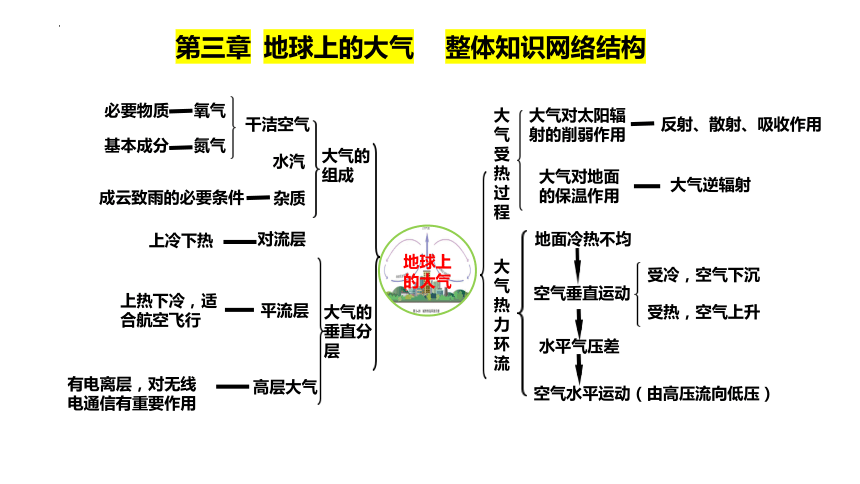

第三章 地球上的大气 整体知识网络结构

水平气压差

空气水平运动(由高压流向低压)

大气的垂直分

层

受热,空气上升

必要物质

基本成分

成云致雨的必要条件

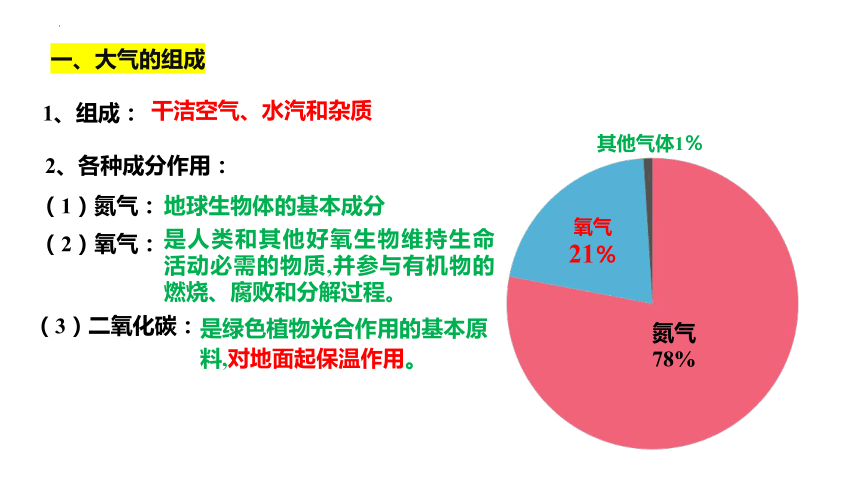

一、大气的组成

1、组成:

干洁空气、水汽和杂质

干洁空气成分的体积分数(25千米以下)

氧气

21%

氮气

78%

其他气体1%

2、各种成分作用:

(1)氮气:

地球生物体的基本成分

(2)氧气:

是人类和其他好氧生物维持生命活动必需的物质,并参与有机物的燃烧、腐败和分解过程。

(3)二氧化碳:

是绿色植物光合作用的基本原料,对地面起保温作用。

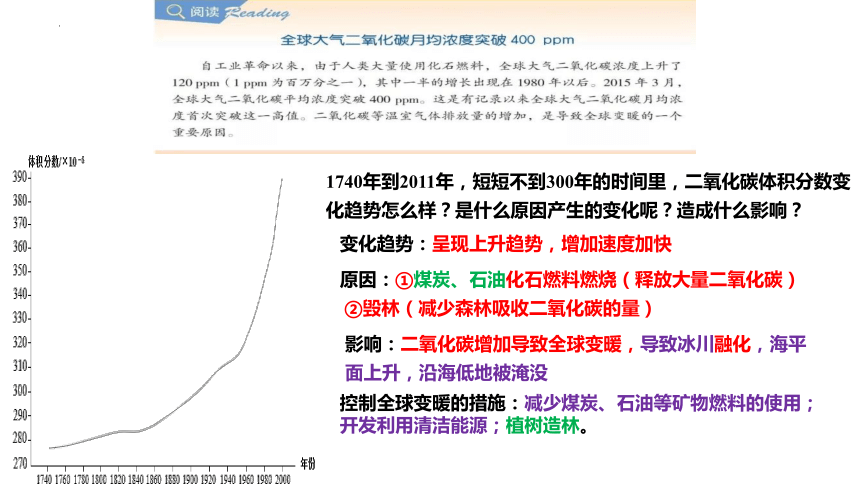

1740年到2011年,短短不到300年的时间里,二氧化碳体积分数变化趋势怎么样?是什么原因产生的变化呢?造成什么影响?

变化趋势:呈现上升趋势,增加速度加快

原因:①煤炭、石油化石燃料燃烧(释放大量二氧化碳)

②毁林(减少森林吸收二氧化碳的量)

影响:二氧化碳增加导致全球变暖,导致冰川融化,海平面上升,沿海低地被淹没

控制全球变暖的措施:减少煤炭、石油等矿物燃料的使用;

开发利用清洁能源;植树造林。

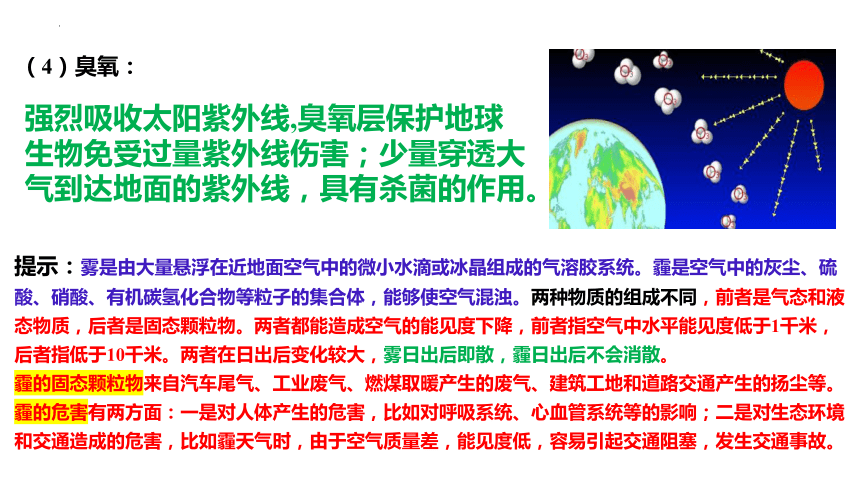

(4)臭氧:

强烈吸收太阳紫外线,臭氧层保护地球生物免受过量紫外线伤害;少量穿透大气到达地面的紫外线,具有杀菌的作用。

提示:雾是由大量悬浮在近地面空气中的微小水滴或冰晶组成的气溶胶系统。霾是空气中的灰尘、硫酸、硝酸、有机碳氢化合物等粒子的集合体,能够使空气混浊。两种物质的组成不同,前者是气态和液态物质,后者是固态颗粒物。两者都能造成空气的能见度下降,前者指空气中水平能见度低于1千米,后者指低于10千米。两者在日出后变化较大,雾日出后即散,霾日出后不会消散。

霾的固态颗粒物来自汽车尾气、工业废气、燃煤取暖产生的废气、建筑工地和道路交通产生的扬尘等。 霾的危害有两方面:一是对人体产生的危害,比如对呼吸系统、心血管系统等的影响;二是对生态环境和交通造成的危害,比如霾天气时,由于空气质量差,能见度低,容易引起交通阻塞,发生交通事故。

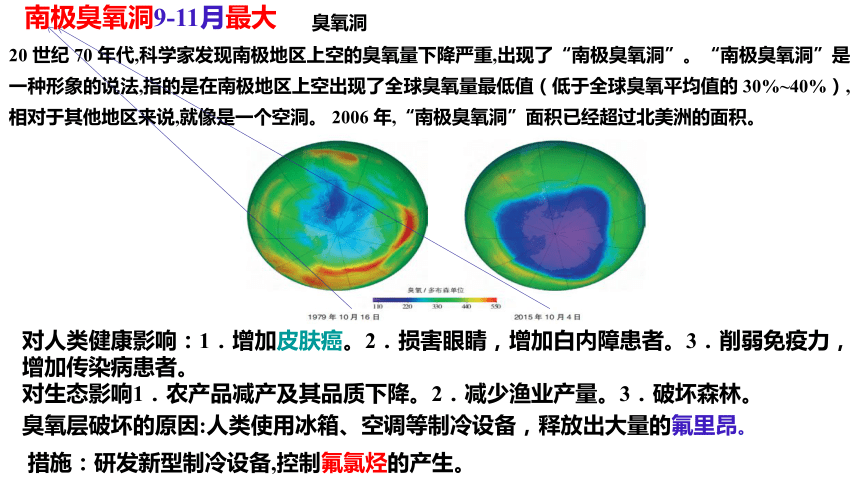

臭氧洞

20 世纪 70 年代,科学家发现南极地区上空的臭氧量下降严重,出现了“南极臭氧洞”。“南极臭氧洞”是一种形象的说法,指的是在南极地区上空出现了全球臭氧量最低值(低于全球臭氧平均值的 30%~40%),相对于其他地区来说,就像是一个空洞。 2006 年,“南极臭氧洞”面积已经超过北美洲的面积。

对人类健康影响:1.增加皮肤癌。2.损害眼睛,增加白内障患者。3.削弱免疫力,增加传染病患者。

对生态影响1.农产品减产及其品质下降。2.减少渔业产量。3.破坏森林。

措施:研发新型制冷设备,控制氟氯烃的产生。

南极臭氧洞9-11月最大

臭氧层破坏的原因:人类使用冰箱、空调等制冷设备,释放出大量的氟里昂。

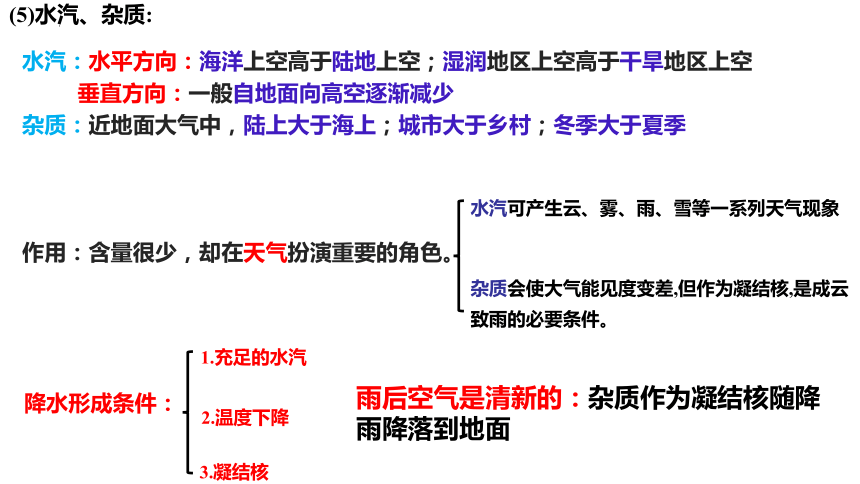

(5)水汽、杂质:

作用:含量很少,却在天气扮演重要的角色。

水汽:水平方向:海洋上空高于陆地上空;湿润地区上空高于干旱地区上空

垂直方向:一般自地面向高空逐渐减少

杂质:近地面大气中,陆上大于海上;城市大于乡村;冬季大于夏季

水汽可产生云、雾、雨、雪等一系列天气现象

杂质会使大气能见度变差,但作为凝结核,是成云

致雨的必要条件。

降水形成条件:

1.充足的水汽

2.温度下降

3.凝结核

雨后空气是清新的:杂质作为凝结核随降雨降落到地面

气温(℃)

高度(千米)

50

12

高

层

大

气

平

流

层

对

流

层

宇宙火箭 人造卫星

极光

流星

气温垂直分布

积雨云

-100

60

20

-20

-60

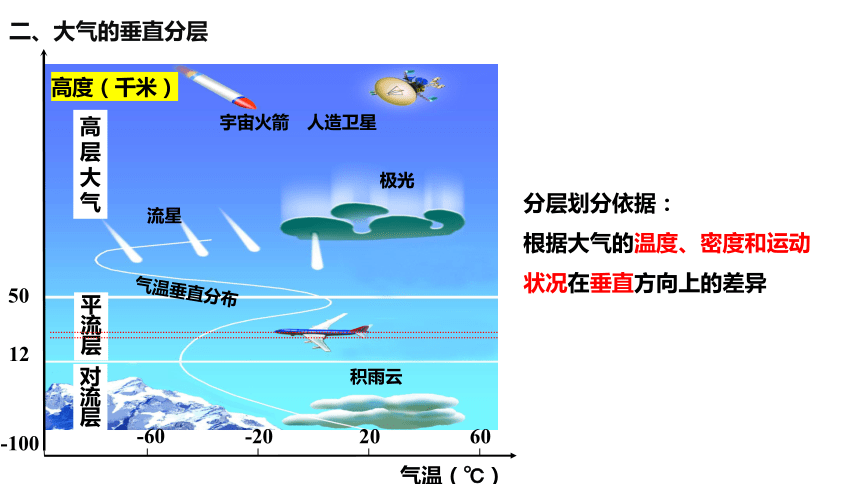

分层划分依据:

根据大气的温度、密度和运动状况在垂直方向上的差异

二、大气的垂直分层

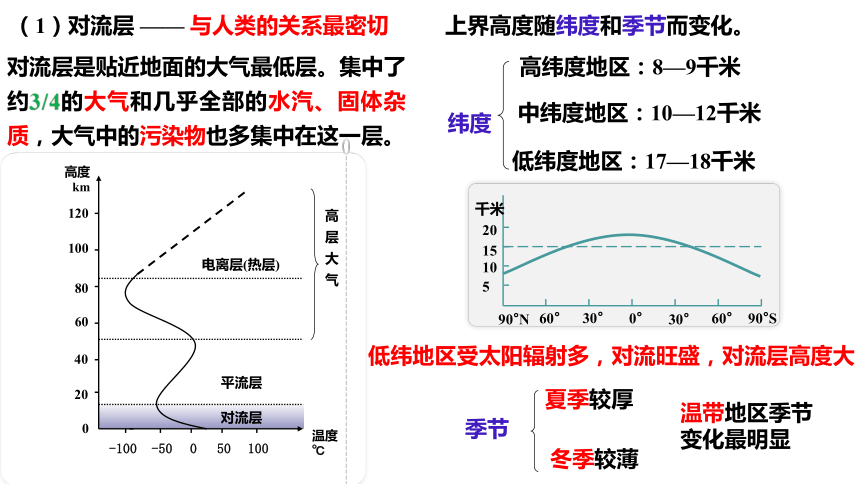

(1)对流层 —— 与人类的关系最密切

纬度

高纬度地区:8—9千米

中纬度地区:10—12千米

低纬度地区:17—18千米

季节

夏季较厚

冬季较薄

对流层是贴近地面的大气最低层。集中了约3/4的大气和几乎全部的水汽、固体杂质,大气中的污染物也多集中在这一层。

上界高度随纬度和季节而变化。

温带地区季节

变化最明显

低纬地区受太阳辐射多,对流旺盛,对流层高度大

0°

30°

60°

90°N

30°

60°

90°S

5

10

15

20

千米

高度

km

20

0

120

60

100

80

40

-100

-50

0

50

100

对流层

电离层(热层)

平流层

高

层

大

气

温度

℃

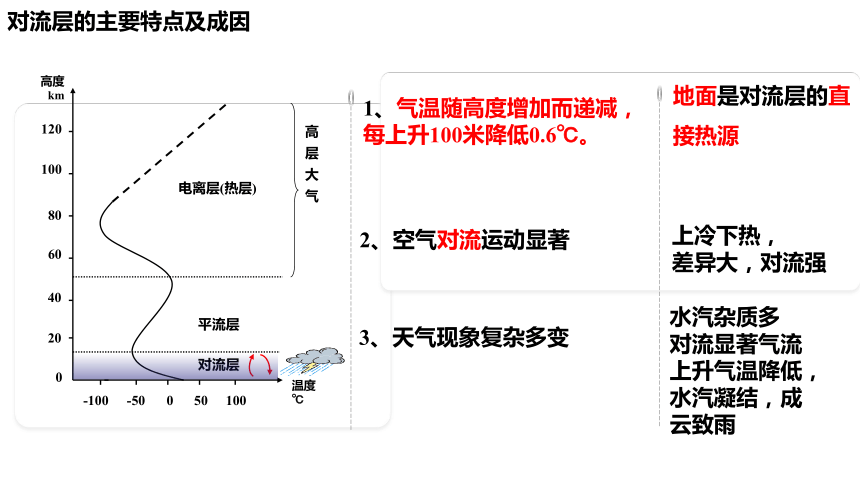

对流层的主要特点及成因

2、空气对流运动显著

3、天气现象复杂多变

1、气温随高度增加而递减,每上升100米降低0.6℃。

高度

km

20

0

120

60

100

80

40

-100

-50

0

50

100

对流层

电离层(热层)

平流层

高

层

大

气

温度

℃

地面是对流层的直接热源

上冷下热,

差异大,对流强

水汽杂质多

对流显著气流

上升气温降低,

水汽凝结,成

云致雨

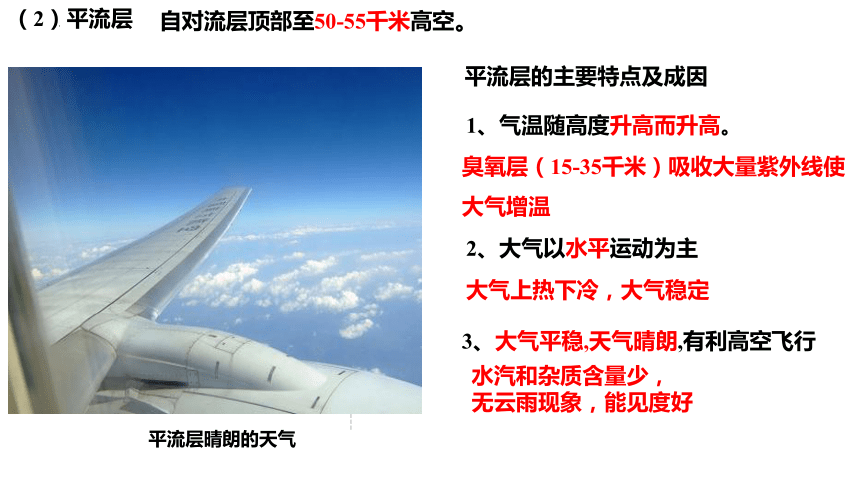

(2)平流层

自对流层顶部至50-55千米高空。

平流层晴朗的天气

平流层的主要特点及成因

1、气温随高度升高而升高。

臭氧层(15-35千米)吸收大量紫外线使

大气增温

2、大气以水平运动为主

大气上热下冷,大气稳定

3、大气平稳,天气晴朗,有利高空飞行

水汽和杂质含量少,

无云雨现象,能见度好

高度

km

20

0

120

60

100

80

40

-100

-50

0

50

100

对流层

电离层(热层)

平流层

高

层

大

气

温度

℃

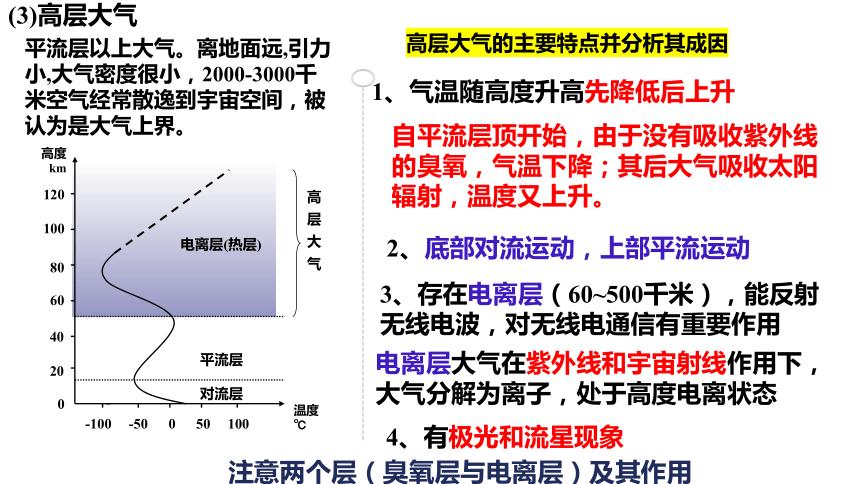

高层大气的主要特点并分析其成因

1、气温随高度升高先降低后上升

2、底部对流运动,上部平流运动

4、有极光和流星现象

高度

km

20

0

120

60

100

80

40

-100

-50

0

50

100

对流层

电离层(热层)

平流层

高

层

大

气

温度

℃

(3)高层大气

3、存在电离层(60~500千米),能反射

无线电波,对无线电通信有重要作用

平流层以上大气。离地面远,引力小,大气密度很小,2000-3000千米空气经常散逸到宇宙空间,被认为是大气上界。

自平流层顶开始,由于没有吸收紫外线的臭氧,气温下降;其后大气吸收太阳辐射,温度又上升。

电离层大气在紫外线和宇宙射线作用下,大气分解为离子,处于高度电离状态

注意两个层(臭氧层与电离层)及其作用

地 面

对流层顶

8~9KM

17~18KM

8~9KM

赤道

北极

南极

一架飞机沿10km高空从南极飞到北极,依次穿过了哪几层?

平流层——对流层——平流层

逆温现象

在对流层中,气温是随着海拔的升高而逐渐降低的,但在某些特殊的情况下,对流层气温会出现下列情况:

①海拔上升,气温升高。

②海拔每上升1 000米,气温下降幅度小于6 ℃,这就是逆温现象。

如下图所示,图中甲属于情况②,乙、丙、丁属于情况①。

逆温生消过程,自下而上出现和消失

逆温的影响

①出现多雾天气。早晨多雾的天气大多与逆温有密切的关系,它使能见度降低,给人们的出行带来不便,甚至出现交通事故。

②加剧大气污染。由于逆温现象的存在,空气垂直对流受阻,会造成近地面污染物不能及时扩散,从而危害人体健康。

③对航空造成影响。逆温多出现在低空,多雾天气给飞机起降带来不便。如果出现在高空,对飞机飞行极为有利,因为大气以平流运动为主,飞机飞行中不会有较大的颠簸。

有利影响:逆温现象一定程度上可以抑制沙尘暴的发生,对飞机的飞行也十分有利,也可应用于谷物种植,提高产量及质量。

1、反射作用

(2)特点:

无选择性

(因而反射光呈白色)

(1)参与的大气成分:

云层(最显著)和较大颗粒的尘埃

云层

越厚

越多

越低

反射越

思考1:晴朗和多云的白天哪一个温度低?原因是什么?

多云的白天温度低。

多云的白天云层厚,云层对太阳辐射反射强,到达地面

太阳辐射少,地面辐射弱,气温不太高。

强

一、大气对太阳辐射的削弱作用:

反射、散射、吸收

(一)表现

2、散射作用

(1)参与的大气成分:

空气分子和微小尘埃

(2)特点:

有选择性

思考2:晴朗的天空为什么呈现蔚蓝色。

可见光中波长较短的蓝、紫色光易散射

晴朗的天气,空气中会有许多微小的尘埃、水滴、冰晶等物质,当太阳光通过空气时,波长较短的蓝、紫光很容易被悬浮在空气中的微粒阻挡,从而使光线散射向四方,使天空呈现出蔚蓝色。

当大雨过后,你是否注意过天会更蓝,越是晴朗的天气,天越蓝,这是因为这样的天气里,空气中的尘粒、水滴、冰晶的数量会很多。

1、交通灯为什么用红黄绿? 2、为什么在月球上白天看太阳只是一个明亮的圆盘,而四周背景却是黑暗的? 3、阴天的天空呈现灰白色?

三种光波长较长,不易被散射,穿透能力强。

没有大气散射作用

阴天空气中尘粒、水滴数量多, 各种波长光被散射,天空呈灰白色。

3、吸收作用

特点:具有选择性

思考3:为什么太阳辐射不是对流层大气的主要直接热源?

平流层

对流层

大气对太阳辐射能量最强的可见光吸收很少,大部分可见光可透过大气射到地面

臭氧吸收波长较短的紫外线

水汽和二氧化碳吸收波长较长的红外线

大气的热力作用过程与人类活动关系

解释温室气体大量排放对全球变暖的影响:

人类改变大气的组成。如co2含量增多,导致全球变暖;氟氯烃导致臭氧层破坏

赤道地区空气对流旺盛,云量多,多云雨,大气反射作用强

1、削弱了到达地面的太阳辐射。

2、到达地面的太阳辐射由低纬向高纬递减。

影响(地面)太阳辐射因素:

纬度低,年平均正午太阳高度 ,等量太阳辐射散布面积 ,经过的大气路径 ,太阳辐射被削弱___,太阳辐射强度___。

大

小

短

少

大

思考4:赤道地区终年太阳高度较大,但不是太阳辐射强度最大地区的原因是什么?

(二)大气对太阳辐射削弱作用的影响:

纬度、昼长、地势、天气等

削弱作用总结

吸收

反射

散射

臭氧吸收紫外线、二氧化碳和水汽吸收红外线

有选择性

云层、尘埃具有反射作用

无选择性,与云量呈正相关

空气分子和微小尘埃的作用

有选择性,波长越短越容易被散射

蓝紫光最容易被散射,红黄光最不易被散射

霞是日出、日落前后天空或云层上出现的彩光,由接近地平线的太阳光经大气中尘埃、水汽和空气分子散射后的剩余色光形成。日出、日落时分,太阳光经过大气的路程比正午时分长,更多的蓝光、紫光在进入我们的视野前被散射掉了,剩下主要包括红光、橙光的太阳光。

1. 通常太阳越接近地平线,朝霞、晚霞的颜色就越红。观察这一自然现象,并思考其形成原因。

提示:日出日落前后,太阳高度角小,阳光斜射,太阳光经过大气路径长,大气对太阳辐射散射作用强,波长较短的蓝紫光被散射,波长较长的红橙光透射下来。

2. 大气中所含的水汽越多,朝霞、晚霞的颜色就越红。朝霞、晚霞与天气有一定关系,如有“朝霞不出门,晚霞行千里”的谚语。观察这一自然现象,验证该谚语预报天气的可靠性,并思考其中的道理。

提示:大气中所含的水汽越多,朝霞、晚霞的颜色就越红。朝霞说明早晨天空有云彩存在,有较多的水汽,大气状态不十分稳定。随着太阳升高,热力作用增强,对流进一步发展,云也会进一步发展变化,容易造成阴雨天气而不便出行。相反,晚上由于太阳下山,大气状况逐渐趋于稳定,对流减弱,云也易于消散,天气一般晴好,有利出行。

活动:

1. 在日出之前(黎明)和日没以后(黄昏)的一段时间,天空仍然明亮,处于半光明状态。这段时间,既不是真正的白昼,也不是真正的黑夜,是昼夜交替的过渡时期。天文学称之为晨昏蒙影。简析晨昏蒙影形成的原因。

日出前和日落后的一段时间内,太阳光虽然不能直接照射到地面,但可以照射到地球的大气层中,由于高空大气里的质点和尘埃能够对太阳辐射起散射作用,从而引起“晨昏蒙影”现象。

2. 如图 3-14 所示,投射到地面的太阳辐射,并不能全部被地面所吸收,其中又有一部分被地面反射回宇宙空间。地面对太阳辐射的反射率大小,取决于地面的性质,如颜色、干湿状况、粗糙程度等。不同性质的地面,反射率的差异较大。读图,完成相关任务。

(1)比较不同性质地面的反射率,说一说哪些种类地面的反射率较高,哪些种类地面的反射率较低。

新雪的反射率最高,冰面其次,城市水泥路面也较高,沙土、草地、浅色土、黏土、深色土、海洋、耕地的反射率较低,赤道海洋最低。

29-35

太 阳 辐 射

地面性质 沙土 黏土 浅色土 深色土 草地 耕地 新雪 冰 海洋 海洋

20

22-32

10-15

26

14

84-95

50

7(平均)

2(赤道)

29-35

2. 如图 3-14 所示,投射到地面的太阳辐射,并不能全部被地面所吸收,其中又有一部分被地面反射回宇宙空间。地面对太阳辐射的反射率大小,取决于地面的性质,如颜色、干湿状况、粗糙程度等。不同性质的地面,反射率的差异较大。读图,完成相关任务。

(2)分析地面性质与反射率之间的关系。

一般来说,浅色土反射率比深色土大;干燥土壤反射率比潮湿土壤大;平滑表面的反射率比粗糙表面大;

陆地表面的反射率高于海洋。新雪面反射率最大,可达95%。水面反射率随太阳高度角而变,太阳高度角愈小反射率愈大。

29-35

太 阳 辐 射

地面性质 沙土 黏土 浅色土 深色土 草地 耕地 新雪 冰 海洋 海洋

20

22-32

10-15

26

14

84-95

50

7(平均)

2(赤道)

29-35

南极大陆内部全球最冷:

高纬、海拔高等+极冰的强反射

二、大气对地面的保温作用

1、地面辐射概念

地面吸收透过大气的太阳辐射后升温,同时向外(主要是向大气层)释放辐射能量

长波辐射

地面

大气上界

地面

太

阳

辐

射

地

面

吸

收

大气吸收

暖

大气反射

增温

太阳

大地

大气散射

射向宇宙空间

对流层大气吸收

水汽和二氧化碳

对流层大气增温

大地

暖

大气

地面辐射

是对流层大气增温的

直接来源

(气温的升高主要靠地面辐射,不是太阳辐射)

2、大气辐射概念

大气吸收地面辐射增温的同时,也向外辐射能量

一部分向上射向宇宙空间,一部分向下射到地面

长波辐射

大气逆辐射

地面

大气上界

地面

太

阳

辐

射

地

面

吸

收

大气吸收

暖

大气反射

增温

太阳

大地

大气散射

地

面

辐

射

大气增温

射向宇宙空间

对流层大气吸收

暖

大地

大气

射向宇宙空间

大气逆辐射

地面增温

大气还大地

大气对大地的保温作用

天空中有云,特别是有浓密的低云,或空气中湿度比较大时,大气逆辐射就会增强。

大气逆辐射作用发生在白天还是晚上?

大气逆辐射是大气辐射一部分,白天、晚上都有。(晚上(阴天)保温作用更明显)

说出图中序号含义;并说出起保温作用的是序号几?

①到达地面的太阳辐射

②被大气吸收的太阳辐射

③大气逆辐射

④大气辐射

⑤被大气吸收的地面辐射

⑥射向宇宙空间的地面辐射

⑦太阳辐射

削弱作用与保温作用的意义:

有利于生物

生存和发展

削弱作用: 了

白天的最高气温

保温作用: 了

夜间的最低气温

降低

提高

昼夜温差

小

大气的热力作用

大气的削弱作用

大气的保温作用

多云夜晚云层厚,大气逆辐射强,大气对地面保温作用强。

【思考4】多云的夜晚比较闷热的原因?

【思考5】大气逆辐射作用发生在白天还是晚上?

大气逆辐射是大气辐射一部分,白天、晚上都有。

(晚上(阴天)保温作用更明显)

提示

太阳辐射是短波辐射能透过玻璃进入温室,被地面吸收后产生地面辐射;地面辐射为长波辐射,长波辐射不能透过玻璃,被反射到室内,进而起到保温作用。

温室保温的原理:

(1)太阳光热能透过玻璃照射到温室内。

(2)温室内的热量却不能透过玻璃而散失。

玻璃温室(薄膜)保温原理

【地理实践力-能力提升1】 对流层气温随高度增加而降低原因是?

对流层大气的热量主要来自地面辐射,海拔越高,离地面越远,得到的地面辐射越少

【地理实践力-能力提升2】沙漠地区为什么昼夜温差较差大?

沙地区晴天多,白天大气对太阳辐射的削弱作用小,气温高;夜晚大气逆辐射弱,大气对地面的保温作用弱,气温低。所以气温日较差大。

归纳小结:

解释白天气温高低—反射(削弱)作用

解释晚上温度高低—大气逆辐射(保温作用)

拓展探究:

新疆谚语:早穿棉袄午穿纱,围着火炉吃西瓜。

新疆的瓜果特别甜/新疆的小麦、棉花高产优质

高处不胜寒

在晚秋和寒冬,为什么霜冻多出现在晴朗的夜晚?

因为晴朗的夜晚,天空少云或无云,大气逆辐射弱,地面辐射的热量

散失多,所以晚秋或寒冬晴朗的夜晚地面气温很低,容易出现霜冻。

昼夜温差大小的分析:

分析昼夜温差的大小要结合大气受热过程原理,主要从地势高低、天气状况、下垫面性质几方面分析。

太阳辐射

吸收

散射

大气反射

地面吸收

地面辐射

逸出

逸出

(大气辐射)

返回地面

(大气逆辐射)

大气吸收

大气的受热过程:

吸收

反射

散射

大气的削弱作用:

太阳短波辐射

地面

吸收

地面长波辐射

大气吸收

大气逆辐射

近地面大气主要直接热源:地面

大气最重要的能量来源:太阳辐射能

大气的保温作用:大气逆辐射

云层越厚云量越大,大气逆辐射越强

地面反射

小结

全球变暖的影响

海平面:两极冰川大量融化,海水膨胀,海平面上升,淹没沿海低地。

水文:以高山冰雪融水补给的湖泊,短时间内水量增加,但是长期来看,高山冰川减少。

植被:同一植被向高纬度或海拔较高的地区入侵。

航运:北极地区,夏季冰川融化,适航条件改善。

农业:对高纬度地区,随着热量增加,降水增多,农业适宜性更好,但就全球性而言,全球变暖不利于农业发展。

措施:1.开发新能源、提高能源的利用率,减少化石燃料的使用。2.植树造林,利用绿色植物固定大气中的二氧化碳。3.加大宣传力度,提高公共环保意识,提倡低碳生活 4.加强国际合作

A

地面

高空

1100hpa

1060hpa

单位面积上向上延伸到大气上界的垂直空气柱的重量

500m

1000m

P1

P2

1、 气压:

结论一:垂直方向上:海拔越高,气压越低。

一、热力环流形成的原理

A

B

太阳辐射在地球表面的差异分布,造成不同地区气温不同,并导致水平方向上各地间的气压差异,引起大气运动。

大气运动的根本原因:太阳辐射能的纬度分布不均,造成高低纬度间的热量差异。

A

地面

高空

1100hpa

900hpa

500m

1000m

1

2

2、等压面:

大气中气压值相等的点所构成的面

C

B

若下垫面性质均一,且受热均匀,等压面是水平面。

一、热力环流形成的原理

A

B

C

1020hpa

820hpa

620hpa

420hpa

近地面

高空

立体图

侧视图

地面

高空

1100hpa

1060hpa

1020hpa

A

B

C

低 垂直方向上 高

等压面

假设1:地面受热均匀,

即A、B、C三地气温相等,则等压面平行于地面。

由于地面冷热不均而形成的空气环流,称为热力环流。热力环流是大气运动的一种最简单的形式。

假设2:A受热,近地面空气膨胀上升形成 压,高空空气密度增大形成 压。

B、C两地空气冷却下降,在近地面形成 压,在高空形成 压。

地面

高空

1100hpa

1060hpa

1020hpa

冷却

冷却

受热

高压

低压

低压

低压

高压

高压

A

B

C

低 垂直方向上 高

等压面

高

低

低

高

空气的垂直运动

结论:由于地面受热不均引起了大气的垂直运动。

大气的垂直运动导致同一水平面产生了气压的差异,

导致空气在水平方向上从 流向 。

地面

高空

1100hpa

1060hpa

1020hpa

冷却

冷却

受热

高压

低压

低压

低压

高压

高压

A

B

C

低 垂直方向上 高

高压

低压

结论:同一水平面的气压差引起空气的水平运动(风)。

地面

高空

1100hpa

1060hpa

1020hpa

冷却

冷却

受热

高压

低压

低压

低压

高压

高压

A

B

C

地面冷

热不均

大气的

垂直运动

同一水平

面气压差异

大气的水平运动(风)

热力环流

注意:(1)高压、低压是针对同一水平面而言的。

(2)热低压,冷高压。(对于近地面而言)

一、热力环流形成的原理

C A B

受热

冷却

近地面

高空

C ′ A ′ B′

冷却

1010hpa

500hpa

502

1008

498

498

1012

1012

500hpa

1010hpa

低压

高压

高高低低

思考:若冷热不均,等压面会发生怎样的变化?

5、等压面弯曲规律

地面

高空

1100hpa

1060hpa

1020hpa

冷却

冷却

受热

高压

低压

低压

低压

高压

高压

A

B

C

5、等压线弯曲规律

规律:

(1)高高低低

(2)垂直气流指向方向为高压

(3)近地面与高空等压线的弯曲状况相反

(4)水平运动方向为高压指向低压

(5)气流垂直运动与天气状况

上升气流容易形成降水

下沉气流往往天气晴朗

等压面的应用

1、读甲乙两地等压面分布示意图,画出热力环流,并判断天气状况

甲

乙

①

②

步骤:

1、根据弯曲判断高低压

2、根据垂直气流指向判断高低压

3、根据高低压判定冷热状况

4、判定天气状况

高压

低压

低压

高压

(1)五点的气压大小,按从大到小的顺序排列为

(2)用箭头在图上标出环流模式。

(3)甲、乙两地中气温较高的是 。

2:读下图回答问题

乙>甲>丁>戊>丙

甲

高压

低压

低压

高压

热

冷

戊

低压

常见形式

3. 山谷风

1. 城市热岛环流

2. 海陆风

二、生活中的热力环流

1、城市热岛环流

上升气流

市区

郊区

郊区

由郊区流向市区

由郊区流向市区

热

冷

冷

(1)简述城市热岛环流的形成过程。

市区人口密集,经济活动集中,生产生活中释放大量人为热,气温高于郊区,空气在市区上升,在郊区下沉,近地面风由郊区吹向市区。

二、生活中的热力环流

(一)城市热岛环流

上升气流

市区

郊区

郊区

由郊区流向市区

由郊区流向市区

热

冷

冷

2、如果建个绿化带和

一个有大气污染的工厂,

该如何布局?

A

B

C

卫星城或对空气有污染的工厂应建设在A、B、C中的 地 。

要改善城市空气质量,最好在 地进行植树造林。

C

B

A:市区

B:市区与郊区之间

C:在城市热岛效应之外(在下沉距离之外)

城市热岛效应

应把绿化带布局在热岛环流下沉距离之内。污染企业布局在热岛环流下沉距离之外。

2、海陆风

白天陆地升温快

(相对为热源)

海洋升温慢

(相对为冷源)

海风

白天海风

夜晚陆地降温快(冷源)

海洋降温慢

(热源)

陆风

夜晚陆风

2、海陆风

《夜雨寄北》

唐·李商隐

君问归期未有期,

巴山夜雨涨秋池。

何当共剪西窗烛,

却话巴山夜雨时。

如何用热力环流知识解释巴山夜雨?

3、山谷风

山谷

山坡

山坡

谷风

谷风

白天谷风

山谷

山坡

山坡

山风

山风

山谷风

夜晚山风

山谷

山坡

山坡

山风

山风

如何用热力环流知识解释巴山夜雨?

夜晚,谷底气温高,气流上升,水汽凝结,容易成云致雨

地球上

的大气

大气的

组成

水汽

干洁空气

上冷下热

杂质

氮气

对流层

平流层

大

气

热

力

环

流

大

气

受

热

过

程

氧气

大气对地面的保温作用

大气对太阳辐

射的削弱作用

上热下冷,适

合航空飞行

高层大气

地面冷热不均

空气垂直运动

有电离层,对无线电通信有重要作用

反射、散射、吸收作用

大气逆辐射

受冷,空气下沉

第三章 地球上的大气 整体知识网络结构

水平气压差

空气水平运动(由高压流向低压)

大气的垂直分

层

受热,空气上升

必要物质

基本成分

成云致雨的必要条件

打卡完成

第三章

地球上的大气复习课件

2022.12.11

地球上

的大气

大气的

组成

水汽

干洁空气

上冷下热

杂质

氮气

对流层

平流层

大

气

热

力

环

流

大

气

受

热

过

程

氧气

大气对地面的保温作用

大气对太阳辐

射的削弱作用

上热下冷,适

合航空飞行

高层大气

地面冷热不均

空气垂直运动

有电离层,对无线电通信有重要作用

反射、散射、吸收作用

大气逆辐射

受冷,空气下沉

第三章 地球上的大气 整体知识网络结构

水平气压差

空气水平运动(由高压流向低压)

大气的垂直分

层

受热,空气上升

必要物质

基本成分

成云致雨的必要条件

一、大气的组成

1、组成:

干洁空气、水汽和杂质

干洁空气成分的体积分数(25千米以下)

氧气

21%

氮气

78%

其他气体1%

2、各种成分作用:

(1)氮气:

地球生物体的基本成分

(2)氧气:

是人类和其他好氧生物维持生命活动必需的物质,并参与有机物的燃烧、腐败和分解过程。

(3)二氧化碳:

是绿色植物光合作用的基本原料,对地面起保温作用。

1740年到2011年,短短不到300年的时间里,二氧化碳体积分数变化趋势怎么样?是什么原因产生的变化呢?造成什么影响?

变化趋势:呈现上升趋势,增加速度加快

原因:①煤炭、石油化石燃料燃烧(释放大量二氧化碳)

②毁林(减少森林吸收二氧化碳的量)

影响:二氧化碳增加导致全球变暖,导致冰川融化,海平面上升,沿海低地被淹没

控制全球变暖的措施:减少煤炭、石油等矿物燃料的使用;

开发利用清洁能源;植树造林。

(4)臭氧:

强烈吸收太阳紫外线,臭氧层保护地球生物免受过量紫外线伤害;少量穿透大气到达地面的紫外线,具有杀菌的作用。

提示:雾是由大量悬浮在近地面空气中的微小水滴或冰晶组成的气溶胶系统。霾是空气中的灰尘、硫酸、硝酸、有机碳氢化合物等粒子的集合体,能够使空气混浊。两种物质的组成不同,前者是气态和液态物质,后者是固态颗粒物。两者都能造成空气的能见度下降,前者指空气中水平能见度低于1千米,后者指低于10千米。两者在日出后变化较大,雾日出后即散,霾日出后不会消散。

霾的固态颗粒物来自汽车尾气、工业废气、燃煤取暖产生的废气、建筑工地和道路交通产生的扬尘等。 霾的危害有两方面:一是对人体产生的危害,比如对呼吸系统、心血管系统等的影响;二是对生态环境和交通造成的危害,比如霾天气时,由于空气质量差,能见度低,容易引起交通阻塞,发生交通事故。

臭氧洞

20 世纪 70 年代,科学家发现南极地区上空的臭氧量下降严重,出现了“南极臭氧洞”。“南极臭氧洞”是一种形象的说法,指的是在南极地区上空出现了全球臭氧量最低值(低于全球臭氧平均值的 30%~40%),相对于其他地区来说,就像是一个空洞。 2006 年,“南极臭氧洞”面积已经超过北美洲的面积。

对人类健康影响:1.增加皮肤癌。2.损害眼睛,增加白内障患者。3.削弱免疫力,增加传染病患者。

对生态影响1.农产品减产及其品质下降。2.减少渔业产量。3.破坏森林。

措施:研发新型制冷设备,控制氟氯烃的产生。

南极臭氧洞9-11月最大

臭氧层破坏的原因:人类使用冰箱、空调等制冷设备,释放出大量的氟里昂。

(5)水汽、杂质:

作用:含量很少,却在天气扮演重要的角色。

水汽:水平方向:海洋上空高于陆地上空;湿润地区上空高于干旱地区上空

垂直方向:一般自地面向高空逐渐减少

杂质:近地面大气中,陆上大于海上;城市大于乡村;冬季大于夏季

水汽可产生云、雾、雨、雪等一系列天气现象

杂质会使大气能见度变差,但作为凝结核,是成云

致雨的必要条件。

降水形成条件:

1.充足的水汽

2.温度下降

3.凝结核

雨后空气是清新的:杂质作为凝结核随降雨降落到地面

气温(℃)

高度(千米)

50

12

高

层

大

气

平

流

层

对

流

层

宇宙火箭 人造卫星

极光

流星

气温垂直分布

积雨云

-100

60

20

-20

-60

分层划分依据:

根据大气的温度、密度和运动状况在垂直方向上的差异

二、大气的垂直分层

(1)对流层 —— 与人类的关系最密切

纬度

高纬度地区:8—9千米

中纬度地区:10—12千米

低纬度地区:17—18千米

季节

夏季较厚

冬季较薄

对流层是贴近地面的大气最低层。集中了约3/4的大气和几乎全部的水汽、固体杂质,大气中的污染物也多集中在这一层。

上界高度随纬度和季节而变化。

温带地区季节

变化最明显

低纬地区受太阳辐射多,对流旺盛,对流层高度大

0°

30°

60°

90°N

30°

60°

90°S

5

10

15

20

千米

高度

km

20

0

120

60

100

80

40

-100

-50

0

50

100

对流层

电离层(热层)

平流层

高

层

大

气

温度

℃

对流层的主要特点及成因

2、空气对流运动显著

3、天气现象复杂多变

1、气温随高度增加而递减,每上升100米降低0.6℃。

高度

km

20

0

120

60

100

80

40

-100

-50

0

50

100

对流层

电离层(热层)

平流层

高

层

大

气

温度

℃

地面是对流层的直接热源

上冷下热,

差异大,对流强

水汽杂质多

对流显著气流

上升气温降低,

水汽凝结,成

云致雨

(2)平流层

自对流层顶部至50-55千米高空。

平流层晴朗的天气

平流层的主要特点及成因

1、气温随高度升高而升高。

臭氧层(15-35千米)吸收大量紫外线使

大气增温

2、大气以水平运动为主

大气上热下冷,大气稳定

3、大气平稳,天气晴朗,有利高空飞行

水汽和杂质含量少,

无云雨现象,能见度好

高度

km

20

0

120

60

100

80

40

-100

-50

0

50

100

对流层

电离层(热层)

平流层

高

层

大

气

温度

℃

高层大气的主要特点并分析其成因

1、气温随高度升高先降低后上升

2、底部对流运动,上部平流运动

4、有极光和流星现象

高度

km

20

0

120

60

100

80

40

-100

-50

0

50

100

对流层

电离层(热层)

平流层

高

层

大

气

温度

℃

(3)高层大气

3、存在电离层(60~500千米),能反射

无线电波,对无线电通信有重要作用

平流层以上大气。离地面远,引力小,大气密度很小,2000-3000千米空气经常散逸到宇宙空间,被认为是大气上界。

自平流层顶开始,由于没有吸收紫外线的臭氧,气温下降;其后大气吸收太阳辐射,温度又上升。

电离层大气在紫外线和宇宙射线作用下,大气分解为离子,处于高度电离状态

注意两个层(臭氧层与电离层)及其作用

地 面

对流层顶

8~9KM

17~18KM

8~9KM

赤道

北极

南极

一架飞机沿10km高空从南极飞到北极,依次穿过了哪几层?

平流层——对流层——平流层

逆温现象

在对流层中,气温是随着海拔的升高而逐渐降低的,但在某些特殊的情况下,对流层气温会出现下列情况:

①海拔上升,气温升高。

②海拔每上升1 000米,气温下降幅度小于6 ℃,这就是逆温现象。

如下图所示,图中甲属于情况②,乙、丙、丁属于情况①。

逆温生消过程,自下而上出现和消失

逆温的影响

①出现多雾天气。早晨多雾的天气大多与逆温有密切的关系,它使能见度降低,给人们的出行带来不便,甚至出现交通事故。

②加剧大气污染。由于逆温现象的存在,空气垂直对流受阻,会造成近地面污染物不能及时扩散,从而危害人体健康。

③对航空造成影响。逆温多出现在低空,多雾天气给飞机起降带来不便。如果出现在高空,对飞机飞行极为有利,因为大气以平流运动为主,飞机飞行中不会有较大的颠簸。

有利影响:逆温现象一定程度上可以抑制沙尘暴的发生,对飞机的飞行也十分有利,也可应用于谷物种植,提高产量及质量。

1、反射作用

(2)特点:

无选择性

(因而反射光呈白色)

(1)参与的大气成分:

云层(最显著)和较大颗粒的尘埃

云层

越厚

越多

越低

反射越

思考1:晴朗和多云的白天哪一个温度低?原因是什么?

多云的白天温度低。

多云的白天云层厚,云层对太阳辐射反射强,到达地面

太阳辐射少,地面辐射弱,气温不太高。

强

一、大气对太阳辐射的削弱作用:

反射、散射、吸收

(一)表现

2、散射作用

(1)参与的大气成分:

空气分子和微小尘埃

(2)特点:

有选择性

思考2:晴朗的天空为什么呈现蔚蓝色。

可见光中波长较短的蓝、紫色光易散射

晴朗的天气,空气中会有许多微小的尘埃、水滴、冰晶等物质,当太阳光通过空气时,波长较短的蓝、紫光很容易被悬浮在空气中的微粒阻挡,从而使光线散射向四方,使天空呈现出蔚蓝色。

当大雨过后,你是否注意过天会更蓝,越是晴朗的天气,天越蓝,这是因为这样的天气里,空气中的尘粒、水滴、冰晶的数量会很多。

1、交通灯为什么用红黄绿? 2、为什么在月球上白天看太阳只是一个明亮的圆盘,而四周背景却是黑暗的? 3、阴天的天空呈现灰白色?

三种光波长较长,不易被散射,穿透能力强。

没有大气散射作用

阴天空气中尘粒、水滴数量多, 各种波长光被散射,天空呈灰白色。

3、吸收作用

特点:具有选择性

思考3:为什么太阳辐射不是对流层大气的主要直接热源?

平流层

对流层

大气对太阳辐射能量最强的可见光吸收很少,大部分可见光可透过大气射到地面

臭氧吸收波长较短的紫外线

水汽和二氧化碳吸收波长较长的红外线

大气的热力作用过程与人类活动关系

解释温室气体大量排放对全球变暖的影响:

人类改变大气的组成。如co2含量增多,导致全球变暖;氟氯烃导致臭氧层破坏

赤道地区空气对流旺盛,云量多,多云雨,大气反射作用强

1、削弱了到达地面的太阳辐射。

2、到达地面的太阳辐射由低纬向高纬递减。

影响(地面)太阳辐射因素:

纬度低,年平均正午太阳高度 ,等量太阳辐射散布面积 ,经过的大气路径 ,太阳辐射被削弱___,太阳辐射强度___。

大

小

短

少

大

思考4:赤道地区终年太阳高度较大,但不是太阳辐射强度最大地区的原因是什么?

(二)大气对太阳辐射削弱作用的影响:

纬度、昼长、地势、天气等

削弱作用总结

吸收

反射

散射

臭氧吸收紫外线、二氧化碳和水汽吸收红外线

有选择性

云层、尘埃具有反射作用

无选择性,与云量呈正相关

空气分子和微小尘埃的作用

有选择性,波长越短越容易被散射

蓝紫光最容易被散射,红黄光最不易被散射

霞是日出、日落前后天空或云层上出现的彩光,由接近地平线的太阳光经大气中尘埃、水汽和空气分子散射后的剩余色光形成。日出、日落时分,太阳光经过大气的路程比正午时分长,更多的蓝光、紫光在进入我们的视野前被散射掉了,剩下主要包括红光、橙光的太阳光。

1. 通常太阳越接近地平线,朝霞、晚霞的颜色就越红。观察这一自然现象,并思考其形成原因。

提示:日出日落前后,太阳高度角小,阳光斜射,太阳光经过大气路径长,大气对太阳辐射散射作用强,波长较短的蓝紫光被散射,波长较长的红橙光透射下来。

2. 大气中所含的水汽越多,朝霞、晚霞的颜色就越红。朝霞、晚霞与天气有一定关系,如有“朝霞不出门,晚霞行千里”的谚语。观察这一自然现象,验证该谚语预报天气的可靠性,并思考其中的道理。

提示:大气中所含的水汽越多,朝霞、晚霞的颜色就越红。朝霞说明早晨天空有云彩存在,有较多的水汽,大气状态不十分稳定。随着太阳升高,热力作用增强,对流进一步发展,云也会进一步发展变化,容易造成阴雨天气而不便出行。相反,晚上由于太阳下山,大气状况逐渐趋于稳定,对流减弱,云也易于消散,天气一般晴好,有利出行。

活动:

1. 在日出之前(黎明)和日没以后(黄昏)的一段时间,天空仍然明亮,处于半光明状态。这段时间,既不是真正的白昼,也不是真正的黑夜,是昼夜交替的过渡时期。天文学称之为晨昏蒙影。简析晨昏蒙影形成的原因。

日出前和日落后的一段时间内,太阳光虽然不能直接照射到地面,但可以照射到地球的大气层中,由于高空大气里的质点和尘埃能够对太阳辐射起散射作用,从而引起“晨昏蒙影”现象。

2. 如图 3-14 所示,投射到地面的太阳辐射,并不能全部被地面所吸收,其中又有一部分被地面反射回宇宙空间。地面对太阳辐射的反射率大小,取决于地面的性质,如颜色、干湿状况、粗糙程度等。不同性质的地面,反射率的差异较大。读图,完成相关任务。

(1)比较不同性质地面的反射率,说一说哪些种类地面的反射率较高,哪些种类地面的反射率较低。

新雪的反射率最高,冰面其次,城市水泥路面也较高,沙土、草地、浅色土、黏土、深色土、海洋、耕地的反射率较低,赤道海洋最低。

29-35

太 阳 辐 射

地面性质 沙土 黏土 浅色土 深色土 草地 耕地 新雪 冰 海洋 海洋

20

22-32

10-15

26

14

84-95

50

7(平均)

2(赤道)

29-35

2. 如图 3-14 所示,投射到地面的太阳辐射,并不能全部被地面所吸收,其中又有一部分被地面反射回宇宙空间。地面对太阳辐射的反射率大小,取决于地面的性质,如颜色、干湿状况、粗糙程度等。不同性质的地面,反射率的差异较大。读图,完成相关任务。

(2)分析地面性质与反射率之间的关系。

一般来说,浅色土反射率比深色土大;干燥土壤反射率比潮湿土壤大;平滑表面的反射率比粗糙表面大;

陆地表面的反射率高于海洋。新雪面反射率最大,可达95%。水面反射率随太阳高度角而变,太阳高度角愈小反射率愈大。

29-35

太 阳 辐 射

地面性质 沙土 黏土 浅色土 深色土 草地 耕地 新雪 冰 海洋 海洋

20

22-32

10-15

26

14

84-95

50

7(平均)

2(赤道)

29-35

南极大陆内部全球最冷:

高纬、海拔高等+极冰的强反射

二、大气对地面的保温作用

1、地面辐射概念

地面吸收透过大气的太阳辐射后升温,同时向外(主要是向大气层)释放辐射能量

长波辐射

地面

大气上界

地面

太

阳

辐

射

地

面

吸

收

大气吸收

暖

大气反射

增温

太阳

大地

大气散射

射向宇宙空间

对流层大气吸收

水汽和二氧化碳

对流层大气增温

大地

暖

大气

地面辐射

是对流层大气增温的

直接来源

(气温的升高主要靠地面辐射,不是太阳辐射)

2、大气辐射概念

大气吸收地面辐射增温的同时,也向外辐射能量

一部分向上射向宇宙空间,一部分向下射到地面

长波辐射

大气逆辐射

地面

大气上界

地面

太

阳

辐

射

地

面

吸

收

大气吸收

暖

大气反射

增温

太阳

大地

大气散射

地

面

辐

射

大气增温

射向宇宙空间

对流层大气吸收

暖

大地

大气

射向宇宙空间

大气逆辐射

地面增温

大气还大地

大气对大地的保温作用

天空中有云,特别是有浓密的低云,或空气中湿度比较大时,大气逆辐射就会增强。

大气逆辐射作用发生在白天还是晚上?

大气逆辐射是大气辐射一部分,白天、晚上都有。(晚上(阴天)保温作用更明显)

说出图中序号含义;并说出起保温作用的是序号几?

①到达地面的太阳辐射

②被大气吸收的太阳辐射

③大气逆辐射

④大气辐射

⑤被大气吸收的地面辐射

⑥射向宇宙空间的地面辐射

⑦太阳辐射

削弱作用与保温作用的意义:

有利于生物

生存和发展

削弱作用: 了

白天的最高气温

保温作用: 了

夜间的最低气温

降低

提高

昼夜温差

小

大气的热力作用

大气的削弱作用

大气的保温作用

多云夜晚云层厚,大气逆辐射强,大气对地面保温作用强。

【思考4】多云的夜晚比较闷热的原因?

【思考5】大气逆辐射作用发生在白天还是晚上?

大气逆辐射是大气辐射一部分,白天、晚上都有。

(晚上(阴天)保温作用更明显)

提示

太阳辐射是短波辐射能透过玻璃进入温室,被地面吸收后产生地面辐射;地面辐射为长波辐射,长波辐射不能透过玻璃,被反射到室内,进而起到保温作用。

温室保温的原理:

(1)太阳光热能透过玻璃照射到温室内。

(2)温室内的热量却不能透过玻璃而散失。

玻璃温室(薄膜)保温原理

【地理实践力-能力提升1】 对流层气温随高度增加而降低原因是?

对流层大气的热量主要来自地面辐射,海拔越高,离地面越远,得到的地面辐射越少

【地理实践力-能力提升2】沙漠地区为什么昼夜温差较差大?

沙地区晴天多,白天大气对太阳辐射的削弱作用小,气温高;夜晚大气逆辐射弱,大气对地面的保温作用弱,气温低。所以气温日较差大。

归纳小结:

解释白天气温高低—反射(削弱)作用

解释晚上温度高低—大气逆辐射(保温作用)

拓展探究:

新疆谚语:早穿棉袄午穿纱,围着火炉吃西瓜。

新疆的瓜果特别甜/新疆的小麦、棉花高产优质

高处不胜寒

在晚秋和寒冬,为什么霜冻多出现在晴朗的夜晚?

因为晴朗的夜晚,天空少云或无云,大气逆辐射弱,地面辐射的热量

散失多,所以晚秋或寒冬晴朗的夜晚地面气温很低,容易出现霜冻。

昼夜温差大小的分析:

分析昼夜温差的大小要结合大气受热过程原理,主要从地势高低、天气状况、下垫面性质几方面分析。

太阳辐射

吸收

散射

大气反射

地面吸收

地面辐射

逸出

逸出

(大气辐射)

返回地面

(大气逆辐射)

大气吸收

大气的受热过程:

吸收

反射

散射

大气的削弱作用:

太阳短波辐射

地面

吸收

地面长波辐射

大气吸收

大气逆辐射

近地面大气主要直接热源:地面

大气最重要的能量来源:太阳辐射能

大气的保温作用:大气逆辐射

云层越厚云量越大,大气逆辐射越强

地面反射

小结

全球变暖的影响

海平面:两极冰川大量融化,海水膨胀,海平面上升,淹没沿海低地。

水文:以高山冰雪融水补给的湖泊,短时间内水量增加,但是长期来看,高山冰川减少。

植被:同一植被向高纬度或海拔较高的地区入侵。

航运:北极地区,夏季冰川融化,适航条件改善。

农业:对高纬度地区,随着热量增加,降水增多,农业适宜性更好,但就全球性而言,全球变暖不利于农业发展。

措施:1.开发新能源、提高能源的利用率,减少化石燃料的使用。2.植树造林,利用绿色植物固定大气中的二氧化碳。3.加大宣传力度,提高公共环保意识,提倡低碳生活 4.加强国际合作

A

地面

高空

1100hpa

1060hpa

单位面积上向上延伸到大气上界的垂直空气柱的重量

500m

1000m

P1

P2

1、 气压:

结论一:垂直方向上:海拔越高,气压越低。

一、热力环流形成的原理

A

B

太阳辐射在地球表面的差异分布,造成不同地区气温不同,并导致水平方向上各地间的气压差异,引起大气运动。

大气运动的根本原因:太阳辐射能的纬度分布不均,造成高低纬度间的热量差异。

A

地面

高空

1100hpa

900hpa

500m

1000m

1

2

2、等压面:

大气中气压值相等的点所构成的面

C

B

若下垫面性质均一,且受热均匀,等压面是水平面。

一、热力环流形成的原理

A

B

C

1020hpa

820hpa

620hpa

420hpa

近地面

高空

立体图

侧视图

地面

高空

1100hpa

1060hpa

1020hpa

A

B

C

低 垂直方向上 高

等压面

假设1:地面受热均匀,

即A、B、C三地气温相等,则等压面平行于地面。

由于地面冷热不均而形成的空气环流,称为热力环流。热力环流是大气运动的一种最简单的形式。

假设2:A受热,近地面空气膨胀上升形成 压,高空空气密度增大形成 压。

B、C两地空气冷却下降,在近地面形成 压,在高空形成 压。

地面

高空

1100hpa

1060hpa

1020hpa

冷却

冷却

受热

高压

低压

低压

低压

高压

高压

A

B

C

低 垂直方向上 高

等压面

高

低

低

高

空气的垂直运动

结论:由于地面受热不均引起了大气的垂直运动。

大气的垂直运动导致同一水平面产生了气压的差异,

导致空气在水平方向上从 流向 。

地面

高空

1100hpa

1060hpa

1020hpa

冷却

冷却

受热

高压

低压

低压

低压

高压

高压

A

B

C

低 垂直方向上 高

高压

低压

结论:同一水平面的气压差引起空气的水平运动(风)。

地面

高空

1100hpa

1060hpa

1020hpa

冷却

冷却

受热

高压

低压

低压

低压

高压

高压

A

B

C

地面冷

热不均

大气的

垂直运动

同一水平

面气压差异

大气的水平运动(风)

热力环流

注意:(1)高压、低压是针对同一水平面而言的。

(2)热低压,冷高压。(对于近地面而言)

一、热力环流形成的原理

C A B

受热

冷却

近地面

高空

C ′ A ′ B′

冷却

1010hpa

500hpa

502

1008

498

498

1012

1012

500hpa

1010hpa

低压

高压

高高低低

思考:若冷热不均,等压面会发生怎样的变化?

5、等压面弯曲规律

地面

高空

1100hpa

1060hpa

1020hpa

冷却

冷却

受热

高压

低压

低压

低压

高压

高压

A

B

C

5、等压线弯曲规律

规律:

(1)高高低低

(2)垂直气流指向方向为高压

(3)近地面与高空等压线的弯曲状况相反

(4)水平运动方向为高压指向低压

(5)气流垂直运动与天气状况

上升气流容易形成降水

下沉气流往往天气晴朗

等压面的应用

1、读甲乙两地等压面分布示意图,画出热力环流,并判断天气状况

甲

乙

①

②

步骤:

1、根据弯曲判断高低压

2、根据垂直气流指向判断高低压

3、根据高低压判定冷热状况

4、判定天气状况

高压

低压

低压

高压

(1)五点的气压大小,按从大到小的顺序排列为

(2)用箭头在图上标出环流模式。

(3)甲、乙两地中气温较高的是 。

2:读下图回答问题

乙>甲>丁>戊>丙

甲

高压

低压

低压

高压

热

冷

戊

低压

常见形式

3. 山谷风

1. 城市热岛环流

2. 海陆风

二、生活中的热力环流

1、城市热岛环流

上升气流

市区

郊区

郊区

由郊区流向市区

由郊区流向市区

热

冷

冷

(1)简述城市热岛环流的形成过程。

市区人口密集,经济活动集中,生产生活中释放大量人为热,气温高于郊区,空气在市区上升,在郊区下沉,近地面风由郊区吹向市区。

二、生活中的热力环流

(一)城市热岛环流

上升气流

市区

郊区

郊区

由郊区流向市区

由郊区流向市区

热

冷

冷

2、如果建个绿化带和

一个有大气污染的工厂,

该如何布局?

A

B

C

卫星城或对空气有污染的工厂应建设在A、B、C中的 地 。

要改善城市空气质量,最好在 地进行植树造林。

C

B

A:市区

B:市区与郊区之间

C:在城市热岛效应之外(在下沉距离之外)

城市热岛效应

应把绿化带布局在热岛环流下沉距离之内。污染企业布局在热岛环流下沉距离之外。

2、海陆风

白天陆地升温快

(相对为热源)

海洋升温慢

(相对为冷源)

海风

白天海风

夜晚陆地降温快(冷源)

海洋降温慢

(热源)

陆风

夜晚陆风

2、海陆风

《夜雨寄北》

唐·李商隐

君问归期未有期,

巴山夜雨涨秋池。

何当共剪西窗烛,

却话巴山夜雨时。

如何用热力环流知识解释巴山夜雨?

3、山谷风

山谷

山坡

山坡

谷风

谷风

白天谷风

山谷

山坡

山坡

山风

山风

山谷风

夜晚山风

山谷

山坡

山坡

山风

山风

如何用热力环流知识解释巴山夜雨?

夜晚,谷底气温高,气流上升,水汽凝结,容易成云致雨

地球上

的大气

大气的

组成

水汽

干洁空气

上冷下热

杂质

氮气

对流层

平流层

大

气

热

力

环

流

大

气

受

热

过

程

氧气

大气对地面的保温作用

大气对太阳辐

射的削弱作用

上热下冷,适

合航空飞行

高层大气

地面冷热不均

空气垂直运动

有电离层,对无线电通信有重要作用

反射、散射、吸收作用

大气逆辐射

受冷,空气下沉

第三章 地球上的大气 整体知识网络结构

水平气压差

空气水平运动(由高压流向低压)

大气的垂直分

层

受热,空气上升

必要物质

基本成分

成云致雨的必要条件

打卡完成