第5课 安史之乱与唐朝衰亡 课件(17张PPT)

文档属性

| 名称 | 第5课 安史之乱与唐朝衰亡 课件(17张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 11.8MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2022-12-25 16:08:36 | ||

图片预览

文档简介

(共17张PPT)

春望

国破山河在,城春草木深。

感时花溅泪,恨别鸟惊心。

烽火连三月,家书抵万金。

白头搔更短,浑欲不胜簪。

《忆昔》

—杜甫

忆昔开元全盛日, 小邑犹藏万家室。

稻米流脂粟米白,

公私仓廪俱丰实。

第 5 课

安史之乱

与唐朝衰亡

安

史

之

乱

壹

一、安史之乱的原因

材料一 白居易《长恨歌》

春宵苦短日高起,从此君王不早朝。

……

姊妹弟兄皆列土,可怜光彩生门户。

……

骊宫高处入青云,仙乐风飘处处闻。

……

追求享乐

任人唯亲

朝政腐败

原因①:开元末年唐玄宗追求享乐,任人唯亲,朝政日益腐败。

一骑红尘妃子笑,无人知是荔枝来。

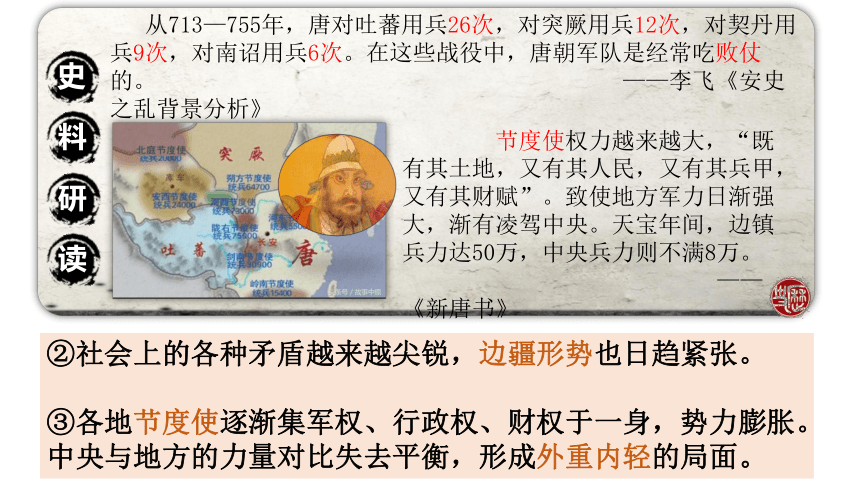

节度使权力越来越大,“既有其土地,又有其人民,又有其兵甲,又有其财赋”。致使地方军力日渐强大,渐有凌驾中央。天宝年间,边镇兵力达50万,中央兵力则不满8万。

——《新唐书》

史

料

研

读

从713—755年,唐对吐蕃用兵26次,对突厥用兵12次,对契丹用兵9次,对南诏用兵6次。在这些战役中,唐朝军队是经常吃败仗的。 ——李飞《安史之乱背景分析》

②社会上的各种矛盾越来越尖锐,边疆形势也日趋紧张。

③各地节度使逐渐集军权、行政权、财权于一身,势力膨胀。中央与地方的力量对比失去平衡,形成外重内轻的局面。

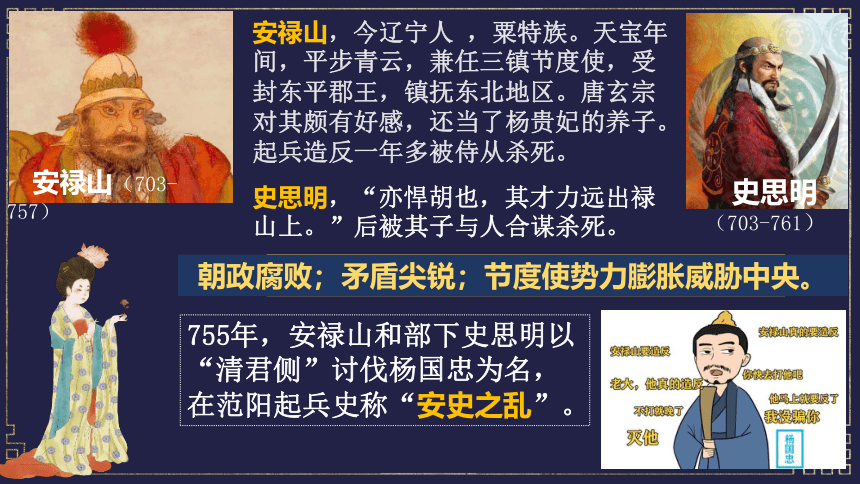

安禄山,今辽宁人 ,粟特族。天宝年间,平步青云,兼任三镇节度使,受

封东平郡王,镇抚东北地区。唐玄宗

对其颇有好感,还当了杨贵妃的养子。

起兵造反一年多被侍从杀死。

史思明,“亦悍胡也,其才力远出禄

山上。”后被其子与人合谋杀死。

755年,安禄山和部下史思明以“清君侧”讨伐杨国忠为名,在范阳起兵史称“安史之乱”。

“安史之乱”爆发是因为红颜祸水吗?

朝政腐败;矛盾尖锐;节度使势力膨胀威胁中央。

安禄山(703-757)

史思明(703-761)

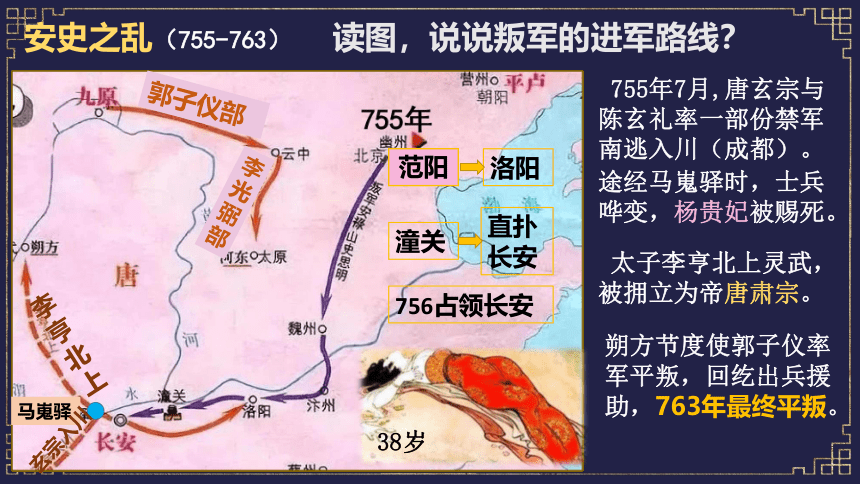

安史之乱(755-763)

755年7月,唐玄宗与

陈玄礼率一部份禁军南逃入川(成都)。

途经马嵬驿时,士兵

哗变,杨贵妃被赐死。

太子李亨北上灵武,

被拥立为帝唐肃宗。

朔方节度使郭子仪率军平叛,回纥出兵援助,763年最终平叛。

读图,说说叛军的进军路线?

38岁

郭子仪部

李

光

弼

部

马嵬驿

李

亨

北

上

玄宗入川

洛阳

潼关

直扑长安

范阳

756占领长安

读材料,归纳安史之乱带来哪些影响?

材料1:“(黄河流域中下游地区)人烟断绝,千里萧条。”

——《旧唐书》 755年人口约5292万,760年约1699万。

材料3:“方镇相望于内地,大者连州十余,小者犹兼三四。

故兵骄则逐帅,帅强则叛上。……天子顾力不能制,则忍耻

含垢,因而抚之,谓之姑息之政。”

材料2:战乱后,国家掌握的户口大量减少。 如邓州的方城县,

从天宝时的万余户,骤降至二百户以下。政府却把税赋强加于

犹在户籍上的农民。

北方地区社会经济遭到破坏,人口锐减。

阶级矛盾尖锐,各地农民起义频发。

形成藩镇割据的局面

安史之乱,标志着唐朝国势由盛转衰!

安史之乱后,唐王朝如步履蹒跚

的老人,又晃晃悠悠的走了150年。

安

史

之

乱

黄

巢

起

义

贰

冲天香阵透长安

满城尽带黄金甲

读课文并结合所学,总结唐末农民起义的原因?

藩镇割据

宦官专权

连年灾荒

赋税繁重

统治腐朽

·875年初,王仙芝等在长垣(今河南)

发动起义,冤句(今山东荷泽)人黄巢聚

众数千人响应,与王仙芝合兵作战。

·后二人分兵作战。王仙芝部败亡。黄巢

领导的农民起义历时最久,影响深远。

黄巢起义

875年起兵反唐

拥兵北伐(65万)

881年称帝长安(大齐)

883年败亡齐鲁

黄巢起义,给唐朝

统治以致命的打击。

影响:

(不是灭亡)

唐

僖

宗

逃

往

四

川

起义地

称帝长安

l

朱温

(852-912)

907年,朱温通过禅让的形式夺取了唐哀帝的帝位,代唐称帝,建国号梁,史称"后梁"。

朱温在位六年,被亲子朱友珪弑杀,享年六十一岁,庙号太祖。

907年唐朝灭亡

后梁

东京

五代十国

叁

907年

后梁

923年

后唐

936年

后晋

后梁

后唐

后晋

后汉

后周

53年

换了

15帝

后晋皇帝石敬瑭割让

燕云十六州给契丹

16年

3帝

13年

4帝

12年

2帝

3年

2帝1王

9年

3帝

947年

后汉

951年

后周

上述变化说明了什么?

北方政权更迭,战事

不断,社会动荡不安。

南方相对稳定,经济

得到一定发展。

五代十国形势图

周世宗改革

读图,割据局面的根源?

唐末以来藩镇割据局面

的延续。

如何评价五代十国?

长期政治统一的影响,

各地经济密切联系,统

一趋势始终存在。

幽云十六州

知识拓展:

五代十国时期,北方由于战乱,人口持续大减,经济

实力落后于南方。

南方较为安定,吸收北方流民,为南方带来了大批劳

动力和先进的耕织技术,加速了南方经济的发展。

进一步推动了经济重心的南移

春望

国破山河在,城春草木深。

感时花溅泪,恨别鸟惊心。

烽火连三月,家书抵万金。

白头搔更短,浑欲不胜簪。

《忆昔》

—杜甫

忆昔开元全盛日, 小邑犹藏万家室。

稻米流脂粟米白,

公私仓廪俱丰实。

第 5 课

安史之乱

与唐朝衰亡

安

史

之

乱

壹

一、安史之乱的原因

材料一 白居易《长恨歌》

春宵苦短日高起,从此君王不早朝。

……

姊妹弟兄皆列土,可怜光彩生门户。

……

骊宫高处入青云,仙乐风飘处处闻。

……

追求享乐

任人唯亲

朝政腐败

原因①:开元末年唐玄宗追求享乐,任人唯亲,朝政日益腐败。

一骑红尘妃子笑,无人知是荔枝来。

节度使权力越来越大,“既有其土地,又有其人民,又有其兵甲,又有其财赋”。致使地方军力日渐强大,渐有凌驾中央。天宝年间,边镇兵力达50万,中央兵力则不满8万。

——《新唐书》

史

料

研

读

从713—755年,唐对吐蕃用兵26次,对突厥用兵12次,对契丹用兵9次,对南诏用兵6次。在这些战役中,唐朝军队是经常吃败仗的。 ——李飞《安史之乱背景分析》

②社会上的各种矛盾越来越尖锐,边疆形势也日趋紧张。

③各地节度使逐渐集军权、行政权、财权于一身,势力膨胀。中央与地方的力量对比失去平衡,形成外重内轻的局面。

安禄山,今辽宁人 ,粟特族。天宝年间,平步青云,兼任三镇节度使,受

封东平郡王,镇抚东北地区。唐玄宗

对其颇有好感,还当了杨贵妃的养子。

起兵造反一年多被侍从杀死。

史思明,“亦悍胡也,其才力远出禄

山上。”后被其子与人合谋杀死。

755年,安禄山和部下史思明以“清君侧”讨伐杨国忠为名,在范阳起兵史称“安史之乱”。

“安史之乱”爆发是因为红颜祸水吗?

朝政腐败;矛盾尖锐;节度使势力膨胀威胁中央。

安禄山(703-757)

史思明(703-761)

安史之乱(755-763)

755年7月,唐玄宗与

陈玄礼率一部份禁军南逃入川(成都)。

途经马嵬驿时,士兵

哗变,杨贵妃被赐死。

太子李亨北上灵武,

被拥立为帝唐肃宗。

朔方节度使郭子仪率军平叛,回纥出兵援助,763年最终平叛。

读图,说说叛军的进军路线?

38岁

郭子仪部

李

光

弼

部

马嵬驿

李

亨

北

上

玄宗入川

洛阳

潼关

直扑长安

范阳

756占领长安

读材料,归纳安史之乱带来哪些影响?

材料1:“(黄河流域中下游地区)人烟断绝,千里萧条。”

——《旧唐书》 755年人口约5292万,760年约1699万。

材料3:“方镇相望于内地,大者连州十余,小者犹兼三四。

故兵骄则逐帅,帅强则叛上。……天子顾力不能制,则忍耻

含垢,因而抚之,谓之姑息之政。”

材料2:战乱后,国家掌握的户口大量减少。 如邓州的方城县,

从天宝时的万余户,骤降至二百户以下。政府却把税赋强加于

犹在户籍上的农民。

北方地区社会经济遭到破坏,人口锐减。

阶级矛盾尖锐,各地农民起义频发。

形成藩镇割据的局面

安史之乱,标志着唐朝国势由盛转衰!

安史之乱后,唐王朝如步履蹒跚

的老人,又晃晃悠悠的走了150年。

安

史

之

乱

黄

巢

起

义

贰

冲天香阵透长安

满城尽带黄金甲

读课文并结合所学,总结唐末农民起义的原因?

藩镇割据

宦官专权

连年灾荒

赋税繁重

统治腐朽

·875年初,王仙芝等在长垣(今河南)

发动起义,冤句(今山东荷泽)人黄巢聚

众数千人响应,与王仙芝合兵作战。

·后二人分兵作战。王仙芝部败亡。黄巢

领导的农民起义历时最久,影响深远。

黄巢起义

875年起兵反唐

拥兵北伐(65万)

881年称帝长安(大齐)

883年败亡齐鲁

黄巢起义,给唐朝

统治以致命的打击。

影响:

(不是灭亡)

唐

僖

宗

逃

往

四

川

起义地

称帝长安

l

朱温

(852-912)

907年,朱温通过禅让的形式夺取了唐哀帝的帝位,代唐称帝,建国号梁,史称"后梁"。

朱温在位六年,被亲子朱友珪弑杀,享年六十一岁,庙号太祖。

907年唐朝灭亡

后梁

东京

五代十国

叁

907年

后梁

923年

后唐

936年

后晋

后梁

后唐

后晋

后汉

后周

53年

换了

15帝

后晋皇帝石敬瑭割让

燕云十六州给契丹

16年

3帝

13年

4帝

12年

2帝

3年

2帝1王

9年

3帝

947年

后汉

951年

后周

上述变化说明了什么?

北方政权更迭,战事

不断,社会动荡不安。

南方相对稳定,经济

得到一定发展。

五代十国形势图

周世宗改革

读图,割据局面的根源?

唐末以来藩镇割据局面

的延续。

如何评价五代十国?

长期政治统一的影响,

各地经济密切联系,统

一趋势始终存在。

幽云十六州

知识拓展:

五代十国时期,北方由于战乱,人口持续大减,经济

实力落后于南方。

南方较为安定,吸收北方流民,为南方带来了大批劳

动力和先进的耕织技术,加速了南方经济的发展。

进一步推动了经济重心的南移

同课章节目录

- 第一单元 隋唐时期:繁荣与开放的时代

- 第1课 隋朝的统一与灭亡

- 第2课 从“贞观之治”到“开元盛世”

- 第3课 盛唐气象

- 第4课 唐朝的中外文化交流

- 第5课 安史之乱与唐朝衰亡

- 第二单元 辽宋夏金元时期:民族关系发展和社会变化

- 第6课 北宋的政治

- 第7课 辽、西夏与北宋的并立

- 第8课 金与南宋的对峙

- 第9课 宋代经济的发展

- 第10课 蒙古族的兴起与元朝的建立

- 第11课 元朝的统治

- 第12课 宋元时期的都市和文化

- 第13课 宋元时期的科技与中外交通

- 第三单元 明清时期:统一多民族国家的巩固与发展

- 第14课 明朝的统治

- 第15课 明朝的对外关系

- 第16课 明朝的科技、建筑与文学

- 第17课 明朝的灭亡

- 第18课 统一多民族国家的巩固和发展

- 第19课 清朝前期社会经济的发展

- 第20课 清朝君主专制的强化

- 第21课 清朝前期的文学艺术

- 第22课 活动课:中国传统节日的起源