高考语文复习-- 心理小说阅读+精准分析人物心理(课件)(共33张PPT)

文档属性

| 名称 | 高考语文复习-- 心理小说阅读+精准分析人物心理(课件)(共33张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 2.8MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 通用版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2022-12-25 17:24:52 | ||

图片预览

文档简介

(共33张PPT)

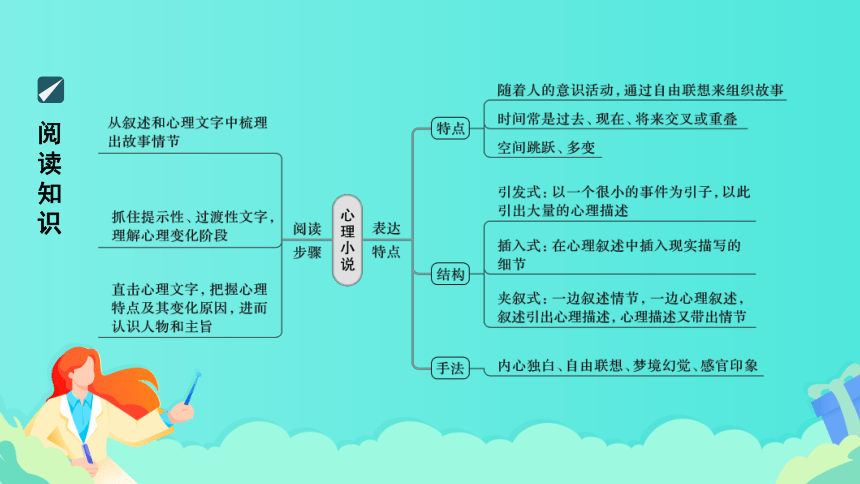

心理小说阅读

精准分析人物心理

阅

读知识

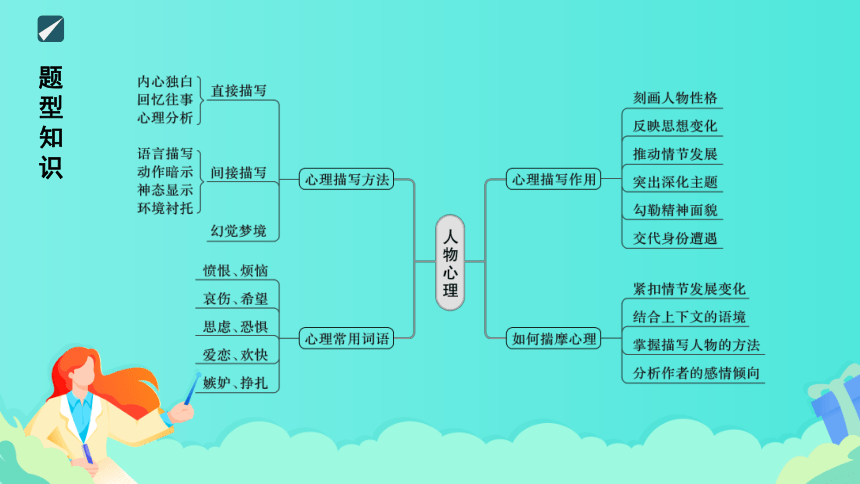

题型知识

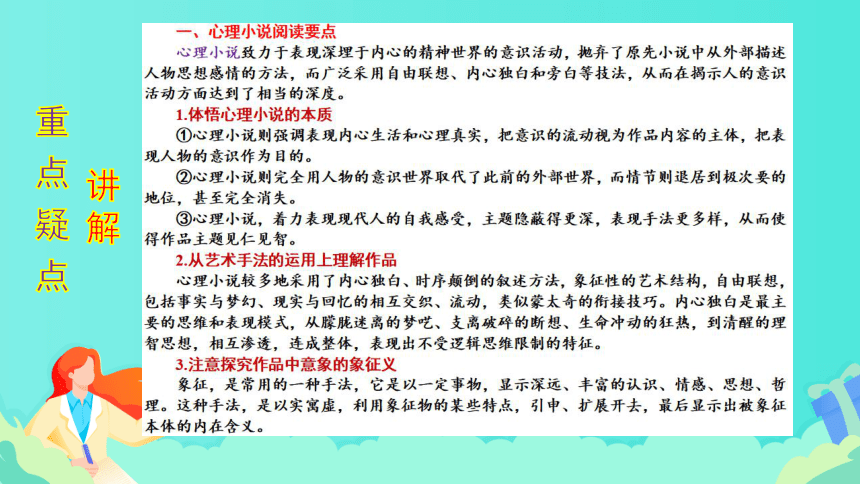

重点疑点

重点疑点

讲解

边练边悟

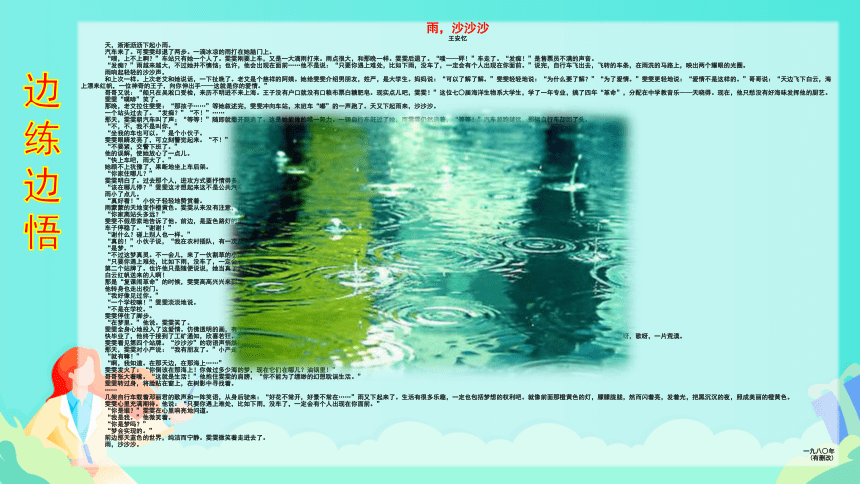

雨,沙沙沙

王安忆

天,淅淅沥沥下起小雨。

汽车来了。可雯雯却退了两步。一滴冰凉的雨打在她脑门上。

“喂,上不上啊?”车站只有她一个人了。雯雯刚要上车,又是一大滴雨打来。雨点很大,和那晚一样。雯雯后退了。“嗤——砰!”车走了。“发痴!”是售票员不满的声音。

“发痴?”雨越来越大,不过她并不懊恼;也许,他会出现在面前……他不是说:“只要你遇上难处,比如下雨,没车了,一定会有个人出现在你面前。”说完,自行车飞出去,飞转的车条,在雨洗的马路上,映出两个耀眼的光圈。

雨响起轻轻的沙沙声。

和上次一样。上次老艾和她说话,一下扯晚了。老艾是个慈祥的阿姨。她给雯雯介绍男朋友,姓严,是大学生。妈妈说:“可以了解了解。”雯雯轻轻地说:“为什么要了解?”“为了爱情。”雯雯更轻地说:“爱情不是这样的。”哥哥说:“天边飞下白云,海上漂来红帆,一位神奇的王子,向你伸出手——这就是你的爱情。”

哥哥又说:“船只在吴淞口受检,来历不明进不来上海。王子没有户口就没有口粮布票白糖肥皂。现实点儿吧,雯雯!”这位七○届海洋生物系大学生,学了一年专业,搞了四年“革命”,分配在中学教音乐——天晓得。现在,他只愁没有好海味发挥他的厨艺。

雯雯“噗哧”笑了。

那晚,老艾拉住雯雯:“那孩子……”等她叙述完,雯雯冲向车站,末班车“嘟”的一声跑了。天又下起雨来,沙沙沙。

一个站头过去了。“发痴?”“不!”……

那天,雯雯朝汽车叫了声:“等等!”随即就撒开腿追了。这是她能做的唯一努力。一辆自行车赶过了她,而雯雯仍然追着,“等等!”汽车越跑越远,那辆自行车却回了头。

“不,不,我不是叫你。”

“坐我的车也可以。”是个小伙子。

雯雯眼睛发亮了,可立刻警觉起来。“不!”

“不要紧,交警下班了。”

他的误解,使她放心了一点儿。

“快上车吧,雨大了。”

她顾不上犹豫了,果断地坐上车后架。

“你家住哪儿?”

雯雯明白了。过去那个人,进攻方式要抒情得多:“我好像见过你。”可后来呢!

“该在哪儿停?”雯雯这才想起来这不是公共汽车。“前面第三个站。”

雨小了点儿。

“真好看!”小伙子轻轻地赞赏着。

雨蒙蒙的天地变作橙黄色。雯雯从来没有注意,此时只感到一片温和的暖意。

“你家离站头多远?”

雯雯不假思索地告诉了他。前边,是蓝色路灯的世界。

车子停稳了。“谢谢!”

“谢什么?碰上别人也一样。”

“真的!”小伙子说,“我在农村插队,有一次从坝上摔下来,腿折了!十里八里也没个庄子,我干脆闭上眼,随便吧!忽然感觉有人在我腿上放了一株草。我一股劲就站起来了。”

“是梦。”

“不过这梦真灵。不一会儿,来了一伙割草的小孩,硬把我抬到了医院。”

“只要你遇上难处,比如下雨,没车了,一定会有个人出现在你面前。”他一蹬车子,头也不回地消失了。

第二个站牌了。也许他只是随便说说,她当真了。十来年的生活失去的信念,难道会被一席话唤回?当那白云红帆送来的人说“我们不合适”,她就该醒悟了。

白云红帆送来的人啊!

那是“复课闹革命”的时候,雯雯高高兴兴来到学校。教学楼上一扇扇没有玻璃的窗口,像失去了眼球的眼睛。雯雯踩着碎玻璃向校门走去。

他转身也走出校门。

“我好像见过你。”

“一个学校嘛!”雯雯淡淡地说。

“不是在学校。”

雯雯停住了脚步。

“在梦里。”他说。雯雯笑了。

雯雯全身心地投入了这爱情。仿佛透明的画,有了色彩;无声的歌,有了旋律。

快毕业了,他终于接到了工矿通知,欣喜若狂。轮到雯雯——一片红,全部插队。雯雯想,还有坚贞的爱情。可他说:“我们不合适。”雯雯哭都来不及,就登上了北去的火车。心中那画呀,歌呀,一片荒漠。

雯雯看见第四个站牌。“沙沙沙”的窃语声悄然消失。雯雯心中又升起希望:也许他预料今天不会下大,不会下久。也许,真正是下雨的时候,真正碰上难处的时候……

那天,雯雯对小严说:“我有朋友了。”小严走了。在厨房炒鱼片的哥哥冲进来:“你哪来的朋友?”

“就有嘛!”

“啊,我知道。在那天边,在那海上……”

雯雯发火了:“你倒该在那海上!你做过多少海的梦,现在它们在哪儿?油锅里!”

哥哥张大着嘴。“这就是生活!”他抱住雯雯的肩膀,“你不能为了缥缈的幻想耽误生活。”

雯雯转过身,将脸贴在窗上,在树影中寻找着。

……

几架自行车载着邓丽君的歌声和一阵笑语,从身后驶来:“好花不常开,好景不常在……”雨又下起来了。生活有很多乐趣,一定也包括梦想的权利吧。就像前面那橙黄色的灯,朦朦胧胧,然而闪着亮,发着光,把黑沉沉的夜,照成美丽的橙黄色。

雯雯心里充满期待。他说:“只要你遇上难处,比如下雨,没车了,一定会有个人出现在你面前。”

“你是谁?”雯雯在心里响亮地问道。

“我是我。”他微笑着。

“你是梦吗?”

“梦会实现的。”

前边那天蓝色的世界,纯洁而宁静。雯雯微笑着走进去了。

雨,沙沙沙。

一九八○年

(有删改)

边练边悟

雨,沙沙沙

王安忆

天,淅淅沥沥下起小雨。

汽车来了。可雯雯却退了两步。一滴冰凉的雨打在她脑门上。

“喂,上不上啊?”车站只有她一个人了。雯雯刚要上车,又是一大滴雨打来。雨点很大,和那晚一样。雯雯后退了。“嗤——砰!”车走了。“发痴!”是售票员不满的声音。

“发痴?”雨越来越大,不过她并不懊恼;也许,他会出现在面前……他不是说:“只要你遇上难处,比如下雨,没车了,一定会有个人出现在你面前。”说完,自行车飞出去,飞转的车条,在雨洗的马路上,映出两个耀眼的光圈。

雨响起轻轻的沙沙声。

和上次一样。上次老艾和她说话,一下扯晚了。老艾是个慈祥的阿姨。她给雯雯介绍男朋友,姓严,是大学生。妈妈说:“可以了解了解。”雯雯轻轻地说:“为什么要了解?”“为了爱情。”雯雯更轻地说:“爱情不是这样的。”哥哥说:“天边飞下白云,海上漂来红帆,一位神奇的王子,向你伸出手——这就是你的爱情。”

哥哥又说:“船只在吴淞口受检,来历不明进不来上海。王子没有户口就没有口粮布票白糖肥皂。现实点儿吧,雯雯!”这位七○届海洋生物系大学生,学了一年专业,搞了四年“革命”,分配在中学教音乐——天晓得。现在,他只愁没有好海味发挥他的厨艺。

雯雯“噗哧”笑了。

那晚,老艾拉住雯雯:“那孩子……”等她叙述完,雯雯冲向车站,末班车“嘟”的一声跑了。天又下起雨来,沙沙沙。

边练边悟

一个站头过去了。“发痴?”“不!”……

那天,雯雯朝汽车叫了声:“等等!”随即就撒开腿追了。这是她能做的唯一努力。一辆自行车赶过了她,而雯雯仍然追着,“等等!”汽车越跑越远,那辆自行车却回了头。

“不,不,我不是叫你。”

“坐我的车也可以。”是个小伙子。

雯雯眼睛发亮了,可立刻警觉起来。“不!”

“不要紧,交警下班了。”

他的误解,使她放心了一点儿。

“快上车吧,雨大了。”

她顾不上犹豫了,果断地坐上车后架。

“你家住哪儿?”

雯雯明白了。过去那个人,进攻方式要抒情得多:“我好像见过你。”可后来呢!

“该在哪儿停?”雯雯这才想起来这不是公共汽车。“前面第三个站。”

雨小了点儿。

“真好看!”小伙子轻轻地赞赏着。

雨蒙蒙的天地变作橙黄色。雯雯从来没有注意,此时只感到一片温和的暖意。

“你家离站头多远?”

边练边悟

雯雯不假思索地告诉了他。前边,是蓝色路灯的世界。

车子停稳了。“谢谢!”

“谢什么?碰上别人也一样。”

“真的!”小伙子说,“我在农村插队,有一次从坝上摔下来,腿折了!十里八里也没个庄子,我干脆闭上眼,随便吧!忽然感觉有人在我腿上放了一株草。我一股劲就站起来了。”

“是梦。”

“不过这梦真灵。不一会儿,来了一伙割草的小孩,硬把我抬到了医院。”

“只要你遇上难处,比如下雨,没车了,一定会有个人出现在你面前。”他一蹬车子,头也不回地消失了。

第二个站牌了。也许他只是随便说说,她当真了。十来年的生活失去的信念,难道会被一席话唤回?当那白云红帆送来的人说“我们不合适”,她就该醒悟了。

白云红帆送来的人啊!

那是“复课闹革命”的时候,雯雯高高兴兴来到学校。教学楼上一扇扇没有玻璃的窗口,像失去了眼球的眼睛。雯雯踩着碎玻璃向校门走去。

他转身也走出校门。

“我好像见过你。”

“一个学校嘛!”雯雯淡淡地说。

“不是在学校。”

雯雯停住了脚步。

“在梦里。”他说。雯雯笑了。

边练边悟

雯雯全身心地投入了这爱情。仿佛透明的画,有了色彩;无声的歌,有了旋律。

快毕业了,他终于接到了工矿通知,欣喜若狂。轮到雯雯——一片红,全部插队。雯雯想,还有坚贞的爱情。可他说:“我们不合适。”雯雯哭都来不及,就登上了北去的火车。心中那画呀,歌呀,一片荒漠。

雯雯看见第四个站牌。“沙沙沙”的窃语声悄然消失。雯雯心中又升起希望:也许他预料今天不会下大,不会下久。也许,真正是下雨的时候,真正碰上难处的时候……

那天,雯雯对小严说:“我有朋友了。”小严走了。在厨房炒鱼片的哥哥冲进来:“你哪来的朋友?”

“就有嘛!”

“啊,我知道。在那天边,在那海上……”

雯雯发火了:“你倒该在那海上!你做过多少海的梦,现在它们在哪儿?油锅里!”

哥哥张大着嘴。“这就是生活!”他抱住雯雯的肩膀,“你不能为了缥缈的幻想耽误生活。”

雯雯转过身,将脸贴在窗上,在树影中寻找着。

……

边练边悟

几架自行车载着邓丽君的歌声和一阵笑语,从身后驶来:“好花不常开,好景不常在……”雨又下起来了。生活有很多乐趣,一定也包括梦想的权利吧。就像前面那橙黄色的灯,朦朦胧胧,然而闪着亮,发着光,把黑沉沉的夜,照成美丽的橙黄色。

雯雯心里充满期待。他说:“只要你遇上难处,比如下雨,没车了,一定会有个人出现在你面前。”

“你是谁?”雯雯在心里响亮地问道。

“我是我。”他微笑着。

“你是梦吗?”

“梦会实现的。”

前边那天蓝色的世界,纯洁而宁静。雯雯微笑着走进去了。

雨,沙沙沙。

一九八○年

(有删改)

边练边悟

1.小说运用意识流的写作手法,通过雯雯的回忆展开故事情节。请说说这种写法的好处。

①可以使小说的结构更紧凑,更具有艺术性(或“可以突破时空的限制,使表达更灵活自由”);

②可以形成情节之间的内在联系,更有利于人物心理的刻画与形象的塑造;

③可以展现更广阔的社会背景,丰富作品多层次的内涵。

雨,沙沙沙

王安忆

天,淅淅沥沥下起小雨。

汽车来了。可雯雯却退了两步。一滴冰凉的雨打在她脑门上。

“喂,上不上啊?”车站只有她一个人了。雯雯刚要上车,又是一大滴雨打来。雨点很大,和那晚一样。雯雯后退了。“嗤——砰!”车走了。“发痴!”是售票员不满的声音。

“发痴?”雨越来越大,不过她并不懊恼;也许,他会出现在面前……他不是说:“只要你遇上难处,比如下雨,没车了,一定会有个人出现在你面前。”说完,自行车飞出去,飞转的车条,在雨洗的马路上,映出两个耀眼的光圈。

雨响起轻轻的沙沙声。

和上次一样。上次老艾和她说话,一下扯晚了。老艾是个慈祥的阿姨。她给雯雯介绍男朋友,姓严,是大学生。妈妈说:“可以了解了解。”雯雯轻轻地说:“为什么要了解?”“为了爱情。”雯雯更轻地说:“爱情不是这样的。”哥哥说:“天边飞下白云,海上漂来红帆,一位神奇的王子,向你伸出手——这就是你的爱情。”

哥哥又说:“船只在吴淞口受检,来历不明进不来上海。王子没有户口就没有口粮布票白糖肥皂。现实点儿吧,雯雯!”这位七○届海洋生物系大学生,学了一年专业,搞了四年“革命”,分配在中学教音乐——天晓得。现在,他只愁没有好海味发挥他的厨艺。

雯雯“噗哧”笑了。

那晚,老艾拉住雯雯:“那孩子……”等她叙述完,雯雯冲向车站,末班车“嘟”的一声跑了。天又下起雨来,沙沙沙。

一个站头过去了。“发痴?”“不!”……

那天,雯雯朝汽车叫了声:“等等!”随即就撒开腿追了。这是她能做的唯一努力。一辆自行车赶过了她,而雯雯仍然追着,“等等!”汽车越跑越远,那辆自行车却回了头。

“不,不,我不是叫你。”

“坐我的车也可以。”是个小伙子。

雯雯眼睛发亮了,可立刻警觉起来。“不!”

“不要紧,交警下班了。”

他的误解,使她放心了一点儿。

“快上车吧,雨大了。”

她顾不上犹豫了,果断地坐上车后架。

“你家住哪儿?”

雯雯明白了。过去那个人,进攻方式要抒情得多:“我好像见过你。”可后来呢!

“该在哪儿停?”雯雯这才想起来这不是公共汽车。“前面第三个站。”

雨小了点儿。

“真好看!”小伙子轻轻地赞赏着。

雨蒙蒙的天地变作橙黄色。雯雯从来没有注意,此时只感到一片温和的暖意。

“你家离站头多远?”

雯雯不假思索地告诉了他。前边,是蓝色路灯的世界。

车子停稳了。“谢谢!”

“谢什么?碰上别人也一样。”

“真的!”小伙子说,“我在农村插队,有一次从坝上摔下来,腿折了!十里八里也没个庄子,我干脆闭上眼,随便吧!忽然感觉有人在我腿上放了一株草。我一股劲就站起来了。”

“是梦。”

“不过这梦真灵。不一会儿,来了一伙割草的小孩,硬把我抬到了医院。”

“只要你遇上难处,比如下雨,没车了,一定会有个人出现在你面前。”他一蹬车子,头也不回地消失了。

第二个站牌了。也许他只是随便说说,她当真了。十来年的生活失去的信念,难道会被一席话唤回?当那白云红帆送来的人说“我们不合适”,她就该醒悟了。

白云红帆送来的人啊!

那是“复课闹革命”的时候,雯雯高高兴兴来到学校。教学楼上一扇扇没有玻璃的窗口,像失去了眼球的眼睛。雯雯踩着碎玻璃向校门走去。

他转身也走出校门。

“我好像见过你。”

“一个学校嘛!”雯雯淡淡地说。

“不是在学校。”

雯雯停住了脚步。

“在梦里。”他说。雯雯笑了。

雯雯全身心地投入了这爱情。仿佛透明的画,有了色彩;无声的歌,有了旋律。

快毕业了,他终于接到了工矿通知,欣喜若狂。轮到雯雯——一片红,全部插队。雯雯想,还有坚贞的爱情。可他说:“我们不合适。”雯雯哭都来不及,就登上了北去的火车。心中那画呀,歌呀,一片荒漠。

雯雯看见第四个站牌。“沙沙沙”的窃语声悄然消失。雯雯心中又升起希望:也许他预料今天不会下大,不会下久。也许,真正是下雨的时候,真正碰上难处的时候……

那天,雯雯对小严说:“我有朋友了。”小严走了。在厨房炒鱼片的哥哥冲进来:“你哪来的朋友?”

“就有嘛!”

“啊,我知道。在那天边,在那海上……”

雯雯发火了:“你倒该在那海上!你做过多少海的梦,现在它们在哪儿?油锅里!”

哥哥张大着嘴。“这就是生活!”他抱住雯雯的肩膀,“你不能为了缥缈的幻想耽误生活。”

雯雯转过身,将脸贴在窗上,在树影中寻找着。

……

几架自行车载着邓丽君的歌声和一阵笑语,从身后驶来:“好花不常开,好景不常在……”雨又下起来了。生活有很多乐趣,一定也包括梦想的权利吧。就像前面那橙黄色的灯,朦朦胧胧,然而闪着亮,发着光,把黑沉沉的夜,照成美丽的橙黄色。

雯雯心里充满期待。他说:“只要你遇上难处,比如下雨,没车了,一定会有个人出现在你面前。”

“你是谁?”雯雯在心里响亮地问道。

“我是我。”他微笑着。

“你是梦吗?”

“梦会实现的。”

前边那天蓝色的世界,纯洁而宁静。雯雯微笑着走进去了。

雨,沙沙沙。

一九八○年

(有删改)

边练边悟

2.小说中的意象多具有象征意义。请以“雨,沙沙沙”与“蓝色的世界”为例,结合小说内容分别探究其深刻意蕴。

①“雨,沙沙沙”是小说创设的典型环境,象征着困境与机遇,有时代偶然,也有人生必然,雯雯在雨中寻找自己的梦想。

②“蓝色的世界”代表明净而澄澈的前程,雯雯经历了痛苦与彷徨,实现了蜕变与新生,在“梦”的指引下勇敢前行。

雨,沙沙沙

王安忆

天,淅淅沥沥下起小雨。

汽车来了。可雯雯却退了两步。一滴冰凉的雨打在她脑门上。

“喂,上不上啊?”车站只有她一个人了。雯雯刚要上车,又是一大滴雨打来。雨点很大,和那晚一样。雯雯后退了。“嗤——砰!”车走了。“发痴!”是售票员不满的声音。

“发痴?”雨越来越大,不过她并不懊恼;也许,他会出现在面前……他不是说:“只要你遇上难处,比如下雨,没车了,一定会有个人出现在你面前。”说完,自行车飞出去,飞转的车条,在雨洗的马路上,映出两个耀眼的光圈。

雨响起轻轻的沙沙声。

和上次一样。上次老艾和她说话,一下扯晚了。老艾是个慈祥的阿姨。她给雯雯介绍男朋友,姓严,是大学生。妈妈说:“可以了解了解。”雯雯轻轻地说:“为什么要了解?”“为了爱情。”雯雯更轻地说:“爱情不是这样的。”哥哥说:“天边飞下白云,海上漂来红帆,一位神奇的王子,向你伸出手——这就是你的爱情。”

哥哥又说:“船只在吴淞口受检,来历不明进不来上海。王子没有户口就没有口粮布票白糖肥皂。现实点儿吧,雯雯!”这位七○届海洋生物系大学生,学了一年专业,搞了四年“革命”,分配在中学教音乐——天晓得。现在,他只愁没有好海味发挥他的厨艺。

雯雯“噗哧”笑了。

那晚,老艾拉住雯雯:“那孩子……”等她叙述完,雯雯冲向车站,末班车“嘟”的一声跑了。天又下起雨来,沙沙沙。

一个站头过去了。“发痴?”“不!”……

那天,雯雯朝汽车叫了声:“等等!”随即就撒开腿追了。这是她能做的唯一努力。一辆自行车赶过了她,而雯雯仍然追着,“等等!”汽车越跑越远,那辆自行车却回了头。

“不,不,我不是叫你。”

“坐我的车也可以。”是个小伙子。

雯雯眼睛发亮了,可立刻警觉起来。“不!”

“不要紧,交警下班了。”

他的误解,使她放心了一点儿。

“快上车吧,雨大了。”

她顾不上犹豫了,果断地坐上车后架。

“你家住哪儿?”

雯雯明白了。过去那个人,进攻方式要抒情得多:“我好像见过你。”可后来呢!

“该在哪儿停?”雯雯这才想起来这不是公共汽车。“前面第三个站。”

雨小了点儿。

“真好看!”小伙子轻轻地赞赏着。

雨蒙蒙的天地变作橙黄色。雯雯从来没有注意,此时只感到一片温和的暖意。

“你家离站头多远?”

雯雯不假思索地告诉了他。前边,是蓝色路灯的世界。

车子停稳了。“谢谢!”

“谢什么?碰上别人也一样。”

“真的!”小伙子说,“我在农村插队,有一次从坝上摔下来,腿折了!十里八里也没个庄子,我干脆闭上眼,随便吧!忽然感觉有人在我腿上放了一株草。我一股劲就站起来了。”

“是梦。”

“不过这梦真灵。不一会儿,来了一伙割草的小孩,硬把我抬到了医院。”

“只要你遇上难处,比如下雨,没车了,一定会有个人出现在你面前。”他一蹬车子,头也不回地消失了。

第二个站牌了。也许他只是随便说说,她当真了。十来年的生活失去的信念,难道会被一席话唤回?当那白云红帆送来的人说“我们不合适”,她就该醒悟了。

白云红帆送来的人啊!

那是“复课闹革命”的时候,雯雯高高兴兴来到学校。教学楼上一扇扇没有玻璃的窗口,像失去了眼球的眼睛。雯雯踩着碎玻璃向校门走去。

他转身也走出校门。

“我好像见过你。”

“一个学校嘛!”雯雯淡淡地说。

“不是在学校。”

雯雯停住了脚步。

“在梦里。”他说。雯雯笑了。

雯雯全身心地投入了这爱情。仿佛透明的画,有了色彩;无声的歌,有了旋律。

快毕业了,他终于接到了工矿通知,欣喜若狂。轮到雯雯——一片红,全部插队。雯雯想,还有坚贞的爱情。可他说:“我们不合适。”雯雯哭都来不及,就登上了北去的火车。心中那画呀,歌呀,一片荒漠。

雯雯看见第四个站牌。“沙沙沙”的窃语声悄然消失。雯雯心中又升起希望:也许他预料今天不会下大,不会下久。也许,真正是下雨的时候,真正碰上难处的时候……

那天,雯雯对小严说:“我有朋友了。”小严走了。在厨房炒鱼片的哥哥冲进来:“你哪来的朋友?”

“就有嘛!”

“啊,我知道。在那天边,在那海上……”

雯雯发火了:“你倒该在那海上!你做过多少海的梦,现在它们在哪儿?油锅里!”

哥哥张大着嘴。“这就是生活!”他抱住雯雯的肩膀,“你不能为了缥缈的幻想耽误生活。”

雯雯转过身,将脸贴在窗上,在树影中寻找着。

……

几架自行车载着邓丽君的歌声和一阵笑语,从身后驶来:“好花不常开,好景不常在……”雨又下起来了。生活有很多乐趣,一定也包括梦想的权利吧。就像前面那橙黄色的灯,朦朦胧胧,然而闪着亮,发着光,把黑沉沉的夜,照成美丽的橙黄色。

雯雯心里充满期待。他说:“只要你遇上难处,比如下雨,没车了,一定会有个人出现在你面前。”

“你是谁?”雯雯在心里响亮地问道。

“我是我。”他微笑着。

“你是梦吗?”

“梦会实现的。”

前边那天蓝色的世界,纯洁而宁静。雯雯微笑着走进去了。

雨,沙沙沙。

一九八○年

(有删改)

重点疑点

讲解

边练边悟

路 标

茹志鹃

没有,没有,没有石子,没有草棍,没有树枝,更没有白粉,没有任何一点路标的痕迹。

没有人,没有一个人。灰蒙蒙的天,灰蒙蒙的地,在这灰蒙蒙的天地当中,只有自己,站在一条灰蒙蒙的路上。

伍原想喊一声,就这么“喂”地喊一声。这里没有人,只是喊给自己听,壮壮胆,解解怯,泄泄闷,他要世界活着,自己活着。

但是,不能喊,不敢喊。他要窒息了。

行军路线是向北的,他是向北走的。走了有三小时,也许四小时。走了四十里,也许是五十里。应该到铁路了,也许站在铁路的边边上了?

停住脚,沉住气。再看一看,再听一听,只要一点点与人有关的东西,一缕烟,一个脚印,一丝灯光……那么,一切就有希望。自己,自己背上的档案,那里有埋在淮河畔的小榕的入党报告。还有老邹,咯着血的老邹,只有自己知道他躺在什么地方。

没有,一切与人有关的迹象都没有。

无声无息的泪水,乘着无月无星的夜,毫无顾忌地涌了出来。

“可能走岔了路?”伍原在心里跟自己商量着。

“不,方向是对的。在接近敌区时,是不做路标的。”

“那么,现在已经接近敌区了?”

“肯定,快到铁路了。”

“那就快走!不能停留!”顿时,伍原感觉在这灰蒙蒙的后面,有什么东西活动了起来,无数隐蔽的眼睛,冰冷的枪口,潜伏的危机。但是,往哪里走呢?

棉衣已经湿得贴在了胸口,背上是越来越沉的档案。伍原狠狠地跺了一脚,听天由命地坐到地上,泪水便像决了的堤。

可是,慢!那是什么?好像冥冥中有神,不,鬼!鬼火?

远远的,贴在地上,就那么一小点儿,一小点儿黄黄的光,不飘忽,不闪烁。伍原不敢眨眼,屏息静气,站起身,啊!一站起,它便像钻入了地下。伍原赶紧趴下。在呢!荧荧的,黄黄的,小小的一点儿。在呢!在呢!伍原小心翼翼地,敏捷地,他不知哪里来的这份力气,竟像只猫似的向那一小点儿轻盈迅速地爬去。

这如豆的一小点儿光。

世界再不是死的,自己再不是孤独的,部队就在前面,档案当然会安然无恙地交给指导员,老邹当然也会马上接回来。这一点儿如豆的光,明天,包含着一切的明天,这不飘忽,不闪烁,小如绿豆似的光。

有人了!找到人了!我到底找到老乡啦!“老乡!”伍原迫不及待地叫了一声。这一声叫,却把自己的眼泪叫得掉了下来。“老乡!老乡!”他连连地又叫了两声。一半是为了需要,一半是为了自己想叫。可是窝棚里静静的,没有任何反应。伍原赶紧爬到跟前,从高粱缝隙里看到,里面确确实实有一个人,一个老乡。他背对着棚口,席地坐着,正就着一盏油灯,低着头,紧张而有力地做着什么。

“老乡!”伍原稍稍放大了声音,那人依然低着头,急急地朝一个口袋里搓着玉米。看来,是一个聋子。伍原只得爬进棚去,正伸手想拉他一把,突然之间这老乡像背后长着触角,敏捷地跳起,把灯吹灭,然后转身想跑。伍原哪里肯让他跑掉,两臂一伸,把老乡的腿抱住了。那个人也不作声,就在伸手不见五指的矮棚里,和伍原扭打起来。伍原不肯还手,一边抵挡着,一边死死抱住不放。明知他是个聋子,可还是大叫着:“老乡!老乡!”

老乡却毫不理会,只是“唔唔”地叫着,挣出手来进行袭击。

伍原绝望了,这个人不但是聋子,还是个哑巴。伍原只得利用自己的重量,把他牢牢地揿在地上,但不知怎么才能让他明白自己是共产党,是野战军。伍原捉住老乡的一只手,把它贴到自己帽子上,想让他明白,这不是国民党的大盖帽,这是八路军的帽子。可是老乡并不理解,他死死捏紧拳头,硬勾着肘子,不肯就范,后来又忽然利用这个机会,迅速灵活地向伍原脸上猛击几下。

急,痛,头昏,眼前金星直冒,浑身大汗淋漓,不知如何才能摆脱这一窘境。伍原突然觉得疲惫至极,手脚发软,不住地冒汗。却不知怎么,流下了眼泪,好像刚才在路上没来得及流下的泪水,一齐奔涌而出。伍原伏在老乡身上,大哭了起来,为自己,为前面走不完的路,为小榕,为老邹,也为这个倒霉而顽强的老乡。

忽然,伍原觉得有只手轻轻地摸着自己的头,自己的帽子,自己的脸颊。老乡顿时“哇哇”地大叫起来,那一只手还拍着伍原的肩,一边挣扎着要起来。伍原松了手,但说不清为什么,人却仍伏在地上抽抽噎噎。

老乡挣脱了出来,急忙摸了火镰打着,点上了灯,上上下下地打量着伍原。猛然,他似乎省悟了什么,双手直向棚外挥动,又急急地拿起灯,拉着伍原爬出窝棚。他一手擎着灯,一手直指东北方向,然后做了个正步走的姿势,一双眼睛急切地盯着伍原。伍原点头,然后敬礼,然后转身走去。

伍原走上大路,回头望望,那一星豆子似的灯光,不飘忽,不移动,像是镶嵌在夜空当中。

夜空下的世界,依然斗转星移。

一九八四年十月二日

(有删改)

边练边悟

路 标

茹志鹃

没有,没有,没有石子,没有草棍,没有树枝,更没有白粉,没有任何一点路标的痕迹。

没有人,没有一个人。灰蒙蒙的天,灰蒙蒙的地,在这灰蒙蒙的天地当中,只有自己,站在一条灰蒙蒙的路上。

伍原想喊一声,就这么“喂”地喊一声。这里没有人,只是喊给自己听,壮壮胆,解解怯,泄泄闷,他要世界活着,自己活着。

但是,不能喊,不敢喊。他要窒息了。

行军路线是向北的,他是向北走的。走了有三小时,也许四小时。走了四十里,也许是五十里。应该到铁路了,也许站在铁路的边边上了?

停住脚,沉住气。再看一看,再听一听,只要一点点与人有关的东西,一缕烟,一个脚印,一丝灯光……那么,一切就有希望。自己,自己背上的档案,那里有埋在淮河畔的小榕的入党报告。还有老邹,咯着血的老邹,只有自己知道他躺在什么地方。

没有,一切与人有关的迹象都没有。

无声无息的泪水,乘着无月无星的夜,毫无顾忌地涌了出来。

“可能走岔了路?”伍原在心里跟自己商量着。

“不,方向是对的。在接近敌区时,是不做路标的。”

“那么,现在已经接近敌区了?”

边练边悟

“肯定,快到铁路了。”

“那就快走!不能停留!”顿时,伍原感觉在这灰蒙蒙的后面,有什么东西活动了起来,无数隐蔽的眼睛,冰冷的枪口,潜伏的危机。但是,往哪里走呢?

棉衣已经湿得贴在了胸口,背上是越来越沉的档案。伍原狠狠地跺了一脚,听天由命地坐到地上,泪水便像决了的堤。

可是,慢!那是什么?好像冥冥中有神,不,鬼!鬼火?

远远的,贴在地上,就那么一小点儿,一小点儿黄黄的光,不飘忽,不闪烁。伍原不敢眨眼,屏息静气,站起身,啊!一站起,它便像钻入了地下。伍原赶紧趴下。在呢!荧荧的,黄黄的,小小的一点儿。在呢!在呢!伍原小心翼翼地,敏捷地,他不知哪里来的这份力气,竟像只猫似的向那一小点儿轻盈迅速地爬去。

这如豆的一小点儿光。

世界再不是死的,自己再不是孤独的,部队就在前面,档案当然会安然无恙地交给指导员,老邹当然也会马上接回来。这一点儿如豆的光,明天,包含着一切的明天,这不飘忽,不闪烁,小如绿豆似的光。

有人了!找到人了!我到底找到老乡啦!“老乡!”伍原迫不及待地叫了一声。这一声叫,却把自己的眼泪叫得掉了下来。“老乡!老乡!”他连连地又叫了两声。一半是为了需要,一半是为了自己想叫。可是窝棚里静静的,没有任何反应。伍原赶紧爬到跟前,从高粱缝隙里看到,里面确确实实有一个人,一个老乡。他背对着棚口,席地坐着,正就着一盏油灯,低着头,紧张而有力地做着什么。

边练边悟

“老乡!”伍原稍稍放大了声音,那人依然低着头,急急地朝一个口袋里搓着玉米。看来,是一个聋子。伍原只得爬进棚去,正伸手想拉他一把,突然之间这老乡像背后长着触角,敏捷地跳起,把灯吹灭,然后转身想跑。伍原哪里肯让他跑掉,两臂一伸,把老乡的腿抱住了。那个人也不作声,就在伸手不见五指的矮棚里,和伍原扭打起来。伍原不肯还手,一边抵挡着,一边死死抱住不放。明知他是个聋子,可还是大叫着:“老乡!老乡!”

老乡却毫不理会,只是“唔唔”地叫着,挣出手来进行袭击。

伍原绝望了,这个人不但是聋子,还是个哑巴。伍原只得利用自己的重量,把他牢牢地揿在地上,但不知怎么才能让他明白自己是共产党,是野战军。伍原捉住老乡的一只手,把它贴到自己帽子上,想让他明白,这不是国民党的大盖帽,这是八路军的帽子。可是老乡并不理解,他死死捏紧拳头,硬勾着肘子,不肯就范,后来又忽然利用这个机会,迅速灵活地向伍原脸上猛击几下。

急,痛,头昏,眼前金星直冒,浑身大汗淋漓,不知如何才能摆脱这一窘境。伍原突然觉得疲惫至极,手脚发软,不住地冒汗。却不知怎么,流下了眼泪,好像刚才在路上没来得及流下的泪水,一齐奔涌而出。伍原伏在老乡身上,大哭了起来,为自己,为前面走不完的路,为小榕,为老邹,也为这个倒霉而顽强的老乡。

边练边悟

忽然,伍原觉得有只手轻轻地摸着自己的头,自己的帽子,自己的脸颊。老乡顿时“哇哇”地大叫起来,那一只手还拍着伍原的肩,一边挣扎着要起来。伍原松了手,但说不清为什么,人却仍伏在地上抽抽噎噎。

老乡挣脱了出来,急忙摸了火镰打着,点上了灯,上上下下地打量着伍原。猛然,他似乎省悟了什么,双手直向棚外挥动,又急急地拿起灯,拉着伍原爬出窝棚。他一手擎着灯,一手直指东北方向,然后做了个正步走的姿势,一双眼睛急切地盯着伍原。伍原点头,然后敬礼,然后转身走去。

伍原走上大路,回头望望,那一星豆子似的灯光,不飘忽,不移动,像是镶嵌在夜空当中。

夜空下的世界,依然斗转星移。

一九八四年十月二日

(有删改)

边练边悟

3.结合文本,概括并分析主人公伍原的心理变化过程。

(1)主人公伍原的心理变化过程:恐惧无助—燃起希望—悲观绝望—坚定无畏。

(2)①小说开篇低沉压抑的环境让伍原感到窒息、恐惧。向北走了数小时,仍旧荒无人烟,让伍原感到无助。

②看到不飘忽、不闪烁的一小点儿光,伍原似乎看到了希望。

③在与聋哑老乡的“搏斗”中,伍原疲惫至极,内心充满了绝望。

④老乡为伍原指明部队前进的方向,使他信心倍增,坚定无畏。

路 标

茹志鹃

没有,没有,没有石子,没有草棍,没有树枝,更没有白粉,没有任何一点路标的痕迹。

没有人,没有一个人。灰蒙蒙的天,灰蒙蒙的地,在这灰蒙蒙的天地当中,只有自己,站在一条灰蒙蒙的路上。

伍原想喊一声,就这么“喂”地喊一声。这里没有人,只是喊给自己听,壮壮胆,解解怯,泄泄闷,他要世界活着,自己活着。

但是,不能喊,不敢喊。他要窒息了。

行军路线是向北的,他是向北走的。走了有三小时,也许四小时。走了四十里,也许是五十里。应该到铁路了,也许站在铁路的边边上了?

停住脚,沉住气。再看一看,再听一听,只要一点点与人有关的东西,一缕烟,一个脚印,一丝灯光……那么,一切就有希望。自己,自己背上的档案,那里有埋在淮河畔的小榕的入党报告。还有老邹,咯着血的老邹,只有自己知道他躺在什么地方。

没有,一切与人有关的迹象都没有。

无声无息的泪水,乘着无月无星的夜,毫无顾忌地涌了出来。

“可能走岔了路?”伍原在心里跟自己商量着。

“不,方向是对的。在接近敌区时,是不做路标的。”

“那么,现在已经接近敌区了?”

“肯定,快到铁路了。”

“那就快走!不能停留!”顿时,伍原感觉在这灰蒙蒙的后面,有什么东西活动了起来,无数隐蔽的眼睛,冰冷的枪口,潜伏的危机。但是,往哪里走呢?

棉衣已经湿得贴在了胸口,背上是越来越沉的档案。伍原狠狠地跺了一脚,听天由命地坐到地上,泪水便像决了的堤。

可是,慢!那是什么?好像冥冥中有神,不,鬼!鬼火?

远远的,贴在地上,就那么一小点儿,一小点儿黄黄的光,不飘忽,不闪烁。伍原不敢眨眼,屏息静气,站起身,啊!一站起,它便像钻入了地下。伍原赶紧趴下。在呢!荧荧的,黄黄的,小小的一点儿。在呢!在呢!伍原小心翼翼地,敏捷地,他不知哪里来的这份力气,竟像只猫似的向那一小点儿轻盈迅速地爬去。

这如豆的一小点儿光。

世界再不是死的,自己再不是孤独的,部队就在前面,档案当然会安然无恙地交给指导员,老邹当然也会马上接回来。这一点儿如豆的光,明天,包含着一切的明天,这不飘忽,不闪烁,小如绿豆似的光。

有人了!找到人了!我到底找到老乡啦!“老乡!”伍原迫不及待地叫了一声。这一声叫,却把自己的眼泪叫得掉了下来。“老乡!老乡!”他连连地又叫了两声。一半是为了需要,一半是为了自己想叫。可是窝棚里静静的,没有任何反应。伍原赶紧爬到跟前,从高粱缝隙里看到,里面确确实实有一个人,一个老乡。他背对着棚口,席地坐着,正就着一盏油灯,低着头,紧张而有力地做着什么。

“老乡!”伍原稍稍放大了声音,那人依然低着头,急急地朝一个口袋里搓着玉米。看来,是一个聋子。伍原只得爬进棚去,正伸手想拉他一把,突然之间这老乡像背后长着触角,敏捷地跳起,把灯吹灭,然后转身想跑。伍原哪里肯让他跑掉,两臂一伸,把老乡的腿抱住了。那个人也不作声,就在伸手不见五指的矮棚里,和伍原扭打起来。伍原不肯还手,一边抵挡着,一边死死抱住不放。明知他是个聋子,可还是大叫着:“老乡!老乡!”

老乡却毫不理会,只是“唔唔”地叫着,挣出手来进行袭击。

伍原绝望了,这个人不但是聋子,还是个哑巴。伍原只得利用自己的重量,把他牢牢地揿在地上,但不知怎么才能让他明白自己是共产党,是野战军。伍原捉住老乡的一只手,把它贴到自己帽子上,想让他明白,这不是国民党的大盖帽,这是八路军的帽子。可是老乡并不理解,他死死捏紧拳头,硬勾着肘子,不肯就范,后来又忽然利用这个机会,迅速灵活地向伍原脸上猛击几下。

急,痛,头昏,眼前金星直冒,浑身大汗淋漓,不知如何才能摆脱这一窘境。伍原突然觉得疲惫至极,手脚发软,不住地冒汗。却不知怎么,流下了眼泪,好像刚才在路上没来得及流下的泪水,一齐奔涌而出。伍原伏在老乡身上,大哭了起来,为自己,为前面走不完的路,为小榕,为老邹,也为这个倒霉而顽强的老乡。

忽然,伍原觉得有只手轻轻地摸着自己的头,自己的帽子,自己的脸颊。老乡顿时“哇哇”地大叫起来,那一只手还拍着伍原的肩,一边挣扎着要起来。伍原松了手,但说不清为什么,人却仍伏在地上抽抽噎噎。

老乡挣脱了出来,急忙摸了火镰打着,点上了灯,上上下下地打量着伍原。猛然,他似乎省悟了什么,双手直向棚外挥动,又急急地拿起灯,拉着伍原爬出窝棚。他一手擎着灯,一手直指东北方向,然后做了个正步走的姿势,一双眼睛急切地盯着伍原。伍原点头,然后敬礼,然后转身走去。

伍原走上大路,回头望望,那一星豆子似的灯光,不飘忽,不移动,像是镶嵌在夜空当中。

夜空下的世界,依然斗转星移。

一九八四年十月二日(有删改)

边练边悟

4.小说三次写到伍原流泪,具有强烈的艺术效果,请从展现人物心境的角度,谈谈你的理解。

①小说中反复出现的“流泪”,牵动着读者的心和伍原一起波澜起伏。

②伍原因为迷路,流下了近乎绝望的泪;

等发现了灯火,他流下了激动的泪;

但是因为聋哑“老乡”的误解,他又流下了委屈而无奈的泪。好在最后“老乡”认出他是八路军战士,才止住了他的泪。

③眼泪展现了伍原的心境,也使得这个人物形象更加真实丰满。

路 标

茹志鹃

没有,没有,没有石子,没有草棍,没有树枝,更没有白粉,没有任何一点路标的痕迹。

没有人,没有一个人。灰蒙蒙的天,灰蒙蒙的地,在这灰蒙蒙的天地当中,只有自己,站在一条灰蒙蒙的路上。

伍原想喊一声,就这么“喂”地喊一声。这里没有人,只是喊给自己听,壮壮胆,解解怯,泄泄闷,他要世界活着,自己活着。

但是,不能喊,不敢喊。他要窒息了。

行军路线是向北的,他是向北走的。走了有三小时,也许四小时。走了四十里,也许是五十里。应该到铁路了,也许站在铁路的边边上了?

停住脚,沉住气。再看一看,再听一听,只要一点点与人有关的东西,一缕烟,一个脚印,一丝灯光……那么,一切就有希望。自己,自己背上的档案,那里有埋在淮河畔的小榕的入党报告。还有老邹,咯着血的老邹,只有自己知道他躺在什么地方。

没有,一切与人有关的迹象都没有。

无声无息的泪水,乘着无月无星的夜,毫无顾忌地涌了出来。

“可能走岔了路?”伍原在心里跟自己商量着。

“不,方向是对的。在接近敌区时,是不做路标的。”

“那么,现在已经接近敌区了?”

“肯定,快到铁路了。”

“那就快走!不能停留!”顿时,伍原感觉在这灰蒙蒙的后面,有什么东西活动了起来,无数隐蔽的眼睛,冰冷的枪口,潜伏的危机。但是,往哪里走呢?

棉衣已经湿得贴在了胸口,背上是越来越沉的档案。伍原狠狠地跺了一脚,听天由命地坐到地上,泪水便像决了的堤。

可是,慢!那是什么?好像冥冥中有神,不,鬼!鬼火?

远远的,贴在地上,就那么一小点儿,一小点儿黄黄的光,不飘忽,不闪烁。伍原不敢眨眼,屏息静气,站起身,啊!一站起,它便像钻入了地下。伍原赶紧趴下。在呢!荧荧的,黄黄的,小小的一点儿。在呢!在呢!伍原小心翼翼地,敏捷地,他不知哪里来的这份力气,竟像只猫似的向那一小点儿轻盈迅速地爬去。

这如豆的一小点儿光。

世界再不是死的,自己再不是孤独的,部队就在前面,档案当然会安然无恙地交给指导员,老邹当然也会马上接回来。这一点儿如豆的光,明天,包含着一切的明天,这不飘忽,不闪烁,小如绿豆似的光。

有人了!找到人了!我到底找到老乡啦!“老乡!”伍原迫不及待地叫了一声。这一声叫,却把自己的眼泪叫得掉了下来。“老乡!老乡!”他连连地又叫了两声。一半是为了需要,一半是为了自己想叫。可是窝棚里静静的,没有任何反应。伍原赶紧爬到跟前,从高粱缝隙里看到,里面确确实实有一个人,一个老乡。他背对着棚口,席地坐着,正就着一盏油灯,低着头,紧张而有力地做着什么。

“老乡!”伍原稍稍放大了声音,那人依然低着头,急急地朝一个口袋里搓着玉米。看来,是一个聋子。伍原只得爬进棚去,正伸手想拉他一把,突然之间这老乡像背后长着触角,敏捷地跳起,把灯吹灭,然后转身想跑。伍原哪里肯让他跑掉,两臂一伸,把老乡的腿抱住了。那个人也不作声,就在伸手不见五指的矮棚里,和伍原扭打起来。伍原不肯还手,一边抵挡着,一边死死抱住不放。明知他是个聋子,可还是大叫着:“老乡!老乡!”

老乡却毫不理会,只是“唔唔”地叫着,挣出手来进行袭击。

伍原绝望了,这个人不但是聋子,还是个哑巴。伍原只得利用自己的重量,把他牢牢地揿在地上,但不知怎么才能让他明白自己是共产党,是野战军。伍原捉住老乡的一只手,把它贴到自己帽子上,想让他明白,这不是国民党的大盖帽,这是八路军的帽子。可是老乡并不理解,他死死捏紧拳头,硬勾着肘子,不肯就范,后来又忽然利用这个机会,迅速灵活地向伍原脸上猛击几下。

急,痛,头昏,眼前金星直冒,浑身大汗淋漓,不知如何才能摆脱这一窘境。伍原突然觉得疲惫至极,手脚发软,不住地冒汗。却不知怎么,流下了眼泪,好像刚才在路上没来得及流下的泪水,一齐奔涌而出。伍原伏在老乡身上,大哭了起来,为自己,为前面走不完的路,为小榕,为老邹,也为这个倒霉而顽强的老乡。

忽然,伍原觉得有只手轻轻地摸着自己的头,自己的帽子,自己的脸颊。老乡顿时“哇哇”地大叫起来,那一只手还拍着伍原的肩,一边挣扎着要起来。伍原松了手,但说不清为什么,人却仍伏在地上抽抽噎噎。

老乡挣脱了出来,急忙摸了火镰打着,点上了灯,上上下下地打量着伍原。猛然,他似乎省悟了什么,双手直向棚外挥动,又急急地拿起灯,拉着伍原爬出窝棚。他一手擎着灯,一手直指东北方向,然后做了个正步走的姿势,一双眼睛急切地盯着伍原。伍原点头,然后敬礼,然后转身走去。

伍原走上大路,回头望望,那一星豆子似的灯光,不飘忽,不移动,像是镶嵌在夜空当中。

夜空下的世界,依然斗转星移。

一九八四年十月二日(有删改)

巩固练习

巩固练习

从黑夜出发

王安忆

你看见街道上有什么?街道就是指楼房的礁石之间的裂缝,由于楼房的高耸陡峭,那些裂缝就特别深,看不见底似的。现在正是夜间,太阳走在它神圣的轨道上,早已经越过了我们,这些裂缝般的街道就靠了几盏路灯,才不至于彻底沉没到黑暗里去。这些路灯是怎么回事呢?它是我们人类动足了脑筋,积攒了几代人的聪敏和遐想,诞生出了几个英雄人物,利用水啊,火啊,蒸汽啊,还有铁丝啊,玻璃啊,胶皮啊,等等一大堆累赘,最后制造出来的,它的光简直谈不上是光,只要太阳一出来,这光就全部熔化了。太阳的光有多么的强烈,它的光就有多么的微弱。可是到了黑夜,在礁石底的裂缝中走路,还得靠它。或者应该这样说,有了它,黑夜里,礁石底的裂缝中,才会有人走路。

这些夜不归宿,在路灯的暗光下走路的,是些什么人呢?他们的行动举止看起来都有些模棱两可,不知所以,你不知道他们是在做什么。他们有些像鬼魅,又有些像梦魇,他们实际上就是从我们的梦魇里钻出来的,我们自己都认不出来了,因为我们实在睡得太熟了,我们听不见自己的梦呓,也记不得我们的梦。梦里轰轰烈烈,醒来却全忘了。连那些梦游者都忘记了他们的行踪。

梦魇是要比清醒自由,天地广博,假如它能被白昼的通用的语言翻译出来,那可是神奇的生活,波澜迭起,引人入胜。可惜这时候太阳正走在背道上,梦魇只能在几盏路灯下活动。这就难免有一种鬼魅的形状,其实不能怪它,两眼一抹黑的,它自己也看不清自己,所以难免还是盲目的。

夜间行车,或者夜间行船,是梦魇的归宿,梦魇一旦走上旅途,它便寿终正寝。但这并不是说它从此终结,而是更换了生存的形式。这带有蜕变和新生的意思,还有进化的意思。当然,这并不是所有的梦魇的终局,这只占梦魇的万分之一,可说是它的聚精会神,钟灵毓秀,也是要经历很多代的沉淀、淘汰,采集精华,是象牙塔尖上的梦魇。

现在,梦魇换了名字,它的新名字就叫作思想。它的全称为“奇思异想”,我们一般直呼简称:思想。我俯瞰着车和船的行进,看出了思想和梦魇的有所不同。即便是在深沉的黑夜,依然能看见蜿蜒的轨道,在夜色里闪闪发光,还有海面上犁开的水道,波浪像翻开的泥土一般,向两边卷起,船便从中走了过去。这就是思想的轨道,它不再是瞎摸瞎撞一气,而是有了轨道。

再接着说车窗前掠过的风景,树是最近的,还有略远的,比如房屋,它是要稍稍长久的物质。它要从容一些,虚形便只占实体的三分之一光景,变成了它的一道镶边,也是有光和影滚动的。然而正由于它的逝去要缓慢一些,它的变形就更加显著并且突出。从它进入视线到最后退出,它迅速地走完了由嫩及盛,由盛及衰的道路。你们看不出它就像一朵花,张开它的花瓣,然后凋谢,我看得出。有那么一刹那,它完全呈正面地展开在眼前,从来未有的完美,这就是它的黄金的全盛时期。然后,死亡就来临,它永远地逝出视线。它的身形迅速枯萎,缩小,最终消失,埋葬在视野的盲点之中。盲点是思想的巨大的坟墓。

再远些的是农田,它们呈现扇形地在视线中缓缓走过。这要比不动的农田更加壮阔,这有一种旋律感,各种乐器都在各自的位置上工作起来,思想的声音就在这里,你听无声,其实有声。由于疾驶的速度,农田是依附在了时间的流程上,这便合上了音乐的本质,这就是在疾驶的车窗前,视觉转变成听觉的缘故。在这里,看的东西成了听的东西。静止的事物在动态中变形得多么厉害,简直是奇迹了。在这一段距离之外,情形就是这样的。它似乎一直走不出视线,旋律一直原地进行,其实已经转换了调性,这一节不是那一节了。这是视力的错觉,这错觉是一个陷阱,用思想的专用名词来说,就是歧义。现在可以看见,思想可是比梦魇规矩多了,车轮下的铁轨就是明证,人间的名字就叫作“文明”。

现在,我的眼睛沉落了下去,落到了海平线以下,去追踪思想的航线。出发的汽笛已经唱过,梦魇溶解在晨曦中,太阳升出海面,金色的海水挡住了眼睛。耳里却灌满了声音。我凭着听觉,辨别我所在的方位。可是不消说,思想诞生的一刻真有些把我镇住了,它是如何激流涌动,汹涌澎湃啊!

海上风暴是经过长期的平淡乏味的航行之后,终于来临的一幕大戏剧。它是由无数渐变积攒起来的骤变,一个大转折。海底那些永无人知的沉船的残骸就是死亡。除了我,谁能看见这些沉睡的残骸?它们周身长满了苔藓和寄生的贝类,还缠绕着水草,是一具庞大的尸体。这样的尸体,海底不计其数,鱼儿在它们边上做着追逐和躲藏的游戏,所以它们又像是一种类似纪念碑的建筑。这就是死亡的思想的尸体。而那些生还的幸运航船,则继续航行,去赴它们与漂流瓶的约会。

我们看见有一个晶亮的点,在向海岸驶去,它在平静的涨潮的波浪上行进的节奏,是音乐里称作“如歌的行板”的那种。我们追逐着它,其实不是追逐,而是潜流与风向终于合二为一,我们终于走在同一条航道上。这是思想走完所有规定的路程,重新解散,化为烟云,有一些气体在太阳的光和热里凝成一种透明的物质,又在黎明的寒冷中固定了无形的形状,这就是灵感的由来。(有删改)

巩固练习

从黑夜出发 王安忆

你看见街道上有什么?街道就是指楼房的礁石之间的裂缝,由于楼房的高耸陡峭,那些裂缝就特别深,看不见底似的。现在正是夜间,太阳走在它神圣的轨道上,早已经越过了我们,这些裂缝般的街道就靠了几盏路灯,才不至于彻底沉没到黑暗里去。这些路灯是怎么回事呢?它是我们人类动足了脑筋,积攒了几代人的聪敏和遐想,诞生出了几个英雄人物,利用水啊,火啊,蒸汽啊,还有铁丝啊,玻璃啊,胶皮啊,等等一大堆累赘,最后制造出来的,它的光简直谈不上是光,只要太阳一出来,这光就全部熔化了。太阳的光有多么的强烈,它的光就有多么的微弱。可是到了黑夜,在礁石底的裂缝中走路,还得靠它。或者应该这样说,有了它,黑夜里,礁石底的裂缝中,才会有人走路。

这些夜不归宿,在路灯的暗光下走路的,是些什么人呢?他们的行动举止看起来都有些模棱两可,不知所以,你不知道他们是在做什么。他们有些像鬼魅,又有些像梦魇,他们实际上就是从我们的梦魇里钻出来的,我们自己都认不出来了,因为我们实在睡得太熟了,我们听不见自己的梦呓,也记不得我们的梦。梦里轰轰烈烈,醒来却全忘了。连那些梦游者都忘记了他们的行踪。

梦魇是要比清醒自由,天地广博,假如它能被白昼的通用的语言翻译出来,那可是神奇的生活,波澜迭起,引人入胜。可惜这时候太阳正走在背道上,梦魇只能在几盏路灯下活动。这就难免有一种鬼魅的形状,其实不能怪它,两眼一抹黑的,它自己也看不清自己,所以难免还是盲目的。

巩固练习

夜间行车,或者夜间行船,是梦魇的归宿,梦魇一旦走上旅途,它便寿终正寝。但这并不是说它从此终结,而是更换了生存的形式。这带有蜕变和新生的意思,还有进化的意思。当然,这并不是所有的梦魇的终局,这只占梦魇的万分之一,可说是它的聚精会神,钟灵毓秀,也是要经历很多代的沉淀、淘汰,采集精华,是象牙塔尖上的梦魇。

现在,梦魇换了名字,它的新名字就叫作思想。它的全称为“奇思异想”,我们一般直呼简称:思想。我俯瞰着车和船的行进,看出了思想和梦魇的有所不同。即便是在深沉的黑夜,依然能看见蜿蜒的轨道,在夜色里闪闪发光,还有海面上犁开的水道,波浪像翻开的泥土一般,向两边卷起,船便从中走了过去。这就是思想的轨道,它不再是瞎摸瞎撞一气,而是有了轨道。

再接着说车窗前掠过的风景,树是最近的,还有略远的,比如房屋,它是要稍稍长久的物质。它要从容一些,虚形便只占实体的三分之一光景,变成了它的一道镶边,也是有光和影滚动的。然而正由于它的逝去要缓慢一些,它的变形就更加显著并且突出。从它进入视线到最后退出,它迅速地走完了由嫩及盛,由盛及衰的道路。你们看不出它就像一朵花,张开它的花瓣,然后凋谢,我看得出。有那么一刹那,它完全呈正面地展开在眼前,从来未有的完美,这就是它的黄金的全盛时期。然后,死亡就来临,它永远地逝出视线。它的身形迅速枯萎,缩小,最终消失,埋葬在视野的盲点之中。盲点是思想的巨大的坟墓。

巩固练习

再远些的是农田,它们呈现扇形地在视线中缓缓走过。这要比不动的农田更加壮阔,这有一种旋律感,各种乐器都在各自的位置上工作起来,思想的声音就在这里,你听无声,其实有声。由于疾驶的速度,农田是依附在了时间的流程上,这便合上了音乐的本质,这就是在疾驶的车窗前,视觉转变成听觉的缘故。在这里,看的东西成了听的东西。静止的事物在动态中变形得多么厉害,简直是奇迹了。在这一段距离之外,情形就是这样的。它似乎一直走不出视线,旋律一直原地进行,其实已经转换了调性,这一节不是那一节了。这是视力的错觉,这错觉是一个陷阱,用思想的专用名词来说,就是歧义。现在可以看见,思想可是比梦魇规矩多了,车轮下的铁轨就是明证,人间的名字就叫作“文明”。

现在,我的眼睛沉落了下去,落到了海平线以下,去追踪思想的航线。出发的汽笛已经唱过,梦魇溶解在晨曦中,太阳升出海面,金色的海水挡住了眼睛。耳里却灌满了声音。我凭着听觉,辨别我所在的方位。可是不消说,思想诞生的一刻真有些把我镇住了,它是如何激流涌动,汹涌澎湃啊!

巩固练习

海上风暴是经过长期的平淡乏味的航行之后,终于来临的一幕大戏剧。它是由无数渐变积攒起来的骤变,一个大转折。海底那些永无人知的沉船的残骸就是死亡。除了我,谁能看见这些沉睡的残骸?它们周身长满了苔藓和寄生的贝类,还缠绕着水草,是一具庞大的尸体。这样的尸体,海底不计其数,鱼儿在它们边上做着追逐和躲藏的游戏,所以它们又像是一种类似纪念碑的建筑。这就是死亡的思想的尸体。而那些生还的幸运航船,则继续航行,去赴它们与漂流瓶的约会。

我们看见有一个晶亮的点,在向海岸驶去,它在平静的涨潮的波浪上行进的节奏,是音乐里称作“如歌的行板”的那种。我们追逐着它,其实不是追逐,而是潜流与风向终于合二为一,我们终于走在同一条航道上。这是思想走完所有规定的路程,重新解散,化为烟云,有一些气体在太阳的光和热里凝成一种透明的物质,又在黎明的寒冷中固定了无形的形状,这就是灵感的由来。(有删改)

巩固练习

从黑夜出发

王安忆

你看见街道上有什么?街道就是指楼房的礁石之间的裂缝,由于楼房的高耸陡峭,那些裂缝就特别深,看不见底似的。现在正是夜间,太阳走在它神圣的轨道上,早已经越过了我们,这些裂缝般的街道就靠了几盏路灯,才不至于彻底沉没到黑暗里去。这些路灯是怎么回事呢?它是我们人类动足了脑筋,积攒了几代人的聪敏和遐想,诞生出了几个英雄人物,利用水啊,火啊,蒸汽啊,还有铁丝啊,玻璃啊,胶皮啊,等等一大堆累赘,最后制造出来的,它的光简直谈不上是光,只要太阳一出来,这光就全部熔化了。太阳的光有多么的强烈,它的光就有多么的微弱。可是到了黑夜,在礁石底的裂缝中走路,还得靠它。或者应该这样说,有了它,黑夜里,礁石底的裂缝中,才会有人走路。

这些夜不归宿,在路灯的暗光下走路的,是些什么人呢?他们的行动举止看起来都有些模棱两可,不知所以,你不知道他们是在做什么。他们有些像鬼魅,又有些像梦魇,他们实际上就是从我们的梦魇里钻出来的,我们自己都认不出来了,因为我们实在睡得太熟了,我们听不见自己的梦呓,也记不得我们的梦。梦里轰轰烈烈,醒来却全忘了。连那些梦游者都忘记了他们的行踪。

梦魇是要比清醒自由,天地广博,假如它能被白昼的通用的语言翻译出来,那可是神奇的生活,波澜迭起,引人入胜。可惜这时候太阳正走在背道上,梦魇只能在几盏路灯下活动。这就难免有一种鬼魅的形状,其实不能怪它,两眼一抹黑的,它自己也看不清自己,所以难免还是盲目的。

夜间行车,或者夜间行船,是梦魇的归宿,梦魇一旦走上旅途,它便寿终正寝。但这并不是说它从此终结,而是更换了生存的形式。这带有蜕变和新生的意思,还有进化的意思。当然,这并不是所有的梦魇的终局,这只占梦魇的万分之一,可说是它的聚精会神,钟灵毓秀,也是要经历很多代的沉淀、淘汰,采集精华,是象牙塔尖上的梦魇。

现在,梦魇换了名字,它的新名字就叫作思想。它的全称为“奇思异想”,我们一般直呼简称:思想。我俯瞰着车和船的行进,看出了思想和梦魇的有所不同。即便是在深沉的黑夜,依然能看见蜿蜒的轨道,在夜色里闪闪发光,还有海面上犁开的水道,波浪像翻开的泥土一般,向两边卷起,船便从中走了过去。这就是思想的轨道,它不再是瞎摸瞎撞一气,而是有了轨道。

再接着说车窗前掠过的风景,树是最近的,还有略远的,比如房屋,它是要稍稍长久的物质。它要从容一些,虚形便只占实体的三分之一光景,变成了它的一道镶边,也是有光和影滚动的。然而正由于它的逝去要缓慢一些,它的变形就更加显著并且突出。从它进入视线到最后退出,它迅速地走完了由嫩及盛,由盛及衰的道路。你们看不出它就像一朵花,张开它的花瓣,然后凋谢,我看得出。有那么一刹那,它完全呈正面地展开在眼前,从来未有的完美,这就是它的黄金的全盛时期。然后,死亡就来临,它永远地逝出视线。它的身形迅速枯萎,缩小,最终消失,埋葬在视野的盲点之中。盲点是思想的巨大的坟墓。

再远些的是农田,它们呈现扇形地在视线中缓缓走过。这要比不动的农田更加壮阔,这有一种旋律感,各种乐器都在各自的位置上工作起来,思想的声音就在这里,你听无声,其实有声。由于疾驶的速度,农田是依附在了时间的流程上,这便合上了音乐的本质,这就是在疾驶的车窗前,视觉转变成听觉的缘故。在这里,看的东西成了听的东西。静止的事物在动态中变形得多么厉害,简直是奇迹了。在这一段距离之外,情形就是这样的。它似乎一直走不出视线,旋律一直原地进行,其实已经转换了调性,这一节不是那一节了。这是视力的错觉,这错觉是一个陷阱,用思想的专用名词来说,就是歧义。现在可以看见,思想可是比梦魇规矩多了,车轮下的铁轨就是明证,人间的名字就叫作“文明”。

现在,我的眼睛沉落了下去,落到了海平线以下,去追踪思想的航线。出发的汽笛已经唱过,梦魇溶解在晨曦中,太阳升出海面,金色的海水挡住了眼睛。耳里却灌满了声音。我凭着听觉,辨别我所在的方位。可是不消说,思想诞生的一刻真有些把我镇住了,它是如何激流涌动,汹涌澎湃啊!

海上风暴是经过长期的平淡乏味的航行之后,终于来临的一幕大戏剧。它是由无数渐变积攒起来的骤变,一个大转折。海底那些永无人知的沉船的残骸就是死亡。除了我,谁能看见这些沉睡的残骸?它们周身长满了苔藓和寄生的贝类,还缠绕着水草,是一具庞大的尸体。这样的尸体,海底不计其数,鱼儿在它们边上做着追逐和躲藏的游戏,所以它们又像是一种类似纪念碑的建筑。这就是死亡的思想的尸体。而那些生还的幸运航船,则继续航行,去赴它们与漂流瓶的约会。

我们看见有一个晶亮的点,在向海岸驶去,它在平静的涨潮的波浪上行进的节奏,是音乐里称作“如歌的行板”的那种。我们追逐着它,其实不是追逐,而是潜流与风向终于合二为一,我们终于走在同一条航道上。这是思想走完所有规定的路程,重新解散,化为烟云,有一些气体在太阳的光和热里凝成一种透明的物质,又在黎明的寒冷中固定了无形的形状,这就是灵感的由来。(有删改)

1.人的各种意识活动是怎样“行走”的?请结合全文简要叙述。

①梦魇自由但盲目;

②思想有轨道,但有时也存在盲点和歧视的局限;

③经过海上风暴(思想巨变)洗礼的思想,会去赶赴与漂流瓶约会,若两者相遇,灵感便产生了。

巩固练习

从黑夜出发

王安忆

你看见街道上有什么?街道就是指楼房的礁石之间的裂缝,由于楼房的高耸陡峭,那些裂缝就特别深,看不见底似的。现在正是夜间,太阳走在它神圣的轨道上,早已经越过了我们,这些裂缝般的街道就靠了几盏路灯,才不至于彻底沉没到黑暗里去。这些路灯是怎么回事呢?它是我们人类动足了脑筋,积攒了几代人的聪敏和遐想,诞生出了几个英雄人物,利用水啊,火啊,蒸汽啊,还有铁丝啊,玻璃啊,胶皮啊,等等一大堆累赘,最后制造出来的,它的光简直谈不上是光,只要太阳一出来,这光就全部熔化了。太阳的光有多么的强烈,它的光就有多么的微弱。可是到了黑夜,在礁石底的裂缝中走路,还得靠它。或者应该这样说,有了它,黑夜里,礁石底的裂缝中,才会有人走路。

这些夜不归宿,在路灯的暗光下走路的,是些什么人呢?他们的行动举止看起来都有些模棱两可,不知所以,你不知道他们是在做什么。他们有些像鬼魅,又有些像梦魇,他们实际上就是从我们的梦魇里钻出来的,我们自己都认不出来了,因为我们实在睡得太熟了,我们听不见自己的梦呓,也记不得我们的梦。梦里轰轰烈烈,醒来却全忘了。连那些梦游者都忘记了他们的行踪。

梦魇是要比清醒自由,天地广博,假如它能被白昼的通用的语言翻译出来,那可是神奇的生活,波澜迭起,引人入胜。可惜这时候太阳正走在背道上,梦魇只能在几盏路灯下活动。这就难免有一种鬼魅的形状,其实不能怪它,两眼一抹黑的,它自己也看不清自己,所以难免还是盲目的。

夜间行车,或者夜间行船,是梦魇的归宿,梦魇一旦走上旅途,它便寿终正寝。但这并不是说它从此终结,而是更换了生存的形式。这带有蜕变和新生的意思,还有进化的意思。当然,这并不是所有的梦魇的终局,这只占梦魇的万分之一,可说是它的聚精会神,钟灵毓秀,也是要经历很多代的沉淀、淘汰,采集精华,是象牙塔尖上的梦魇。

现在,梦魇换了名字,它的新名字就叫作思想。它的全称为“奇思异想”,我们一般直呼简称:思想。我俯瞰着车和船的行进,看出了思想和梦魇的有所不同。即便是在深沉的黑夜,依然能看见蜿蜒的轨道,在夜色里闪闪发光,还有海面上犁开的水道,波浪像翻开的泥土一般,向两边卷起,船便从中走了过去。这就是思想的轨道,它不再是瞎摸瞎撞一气,而是有了轨道。

再接着说车窗前掠过的风景,树是最近的,还有略远的,比如房屋,它是要稍稍长久的物质。它要从容一些,虚形便只占实体的三分之一光景,变成了它的一道镶边,也是有光和影滚动的。然而正由于它的逝去要缓慢一些,它的变形就更加显著并且突出。从它进入视线到最后退出,它迅速地走完了由嫩及盛,由盛及衰的道路。你们看不出它就像一朵花,张开它的花瓣,然后凋谢,我看得出。有那么一刹那,它完全呈正面地展开在眼前,从来未有的完美,这就是它的黄金的全盛时期。然后,死亡就来临,它永远地逝出视线。它的身形迅速枯萎,缩小,最终消失,埋葬在视野的盲点之中。盲点是思想的巨大的坟墓。

再远些的是农田,它们呈现扇形地在视线中缓缓走过。这要比不动的农田更加壮阔,这有一种旋律感,各种乐器都在各自的位置上工作起来,思想的声音就在这里,你听无声,其实有声。由于疾驶的速度,农田是依附在了时间的流程上,这便合上了音乐的本质,这就是在疾驶的车窗前,视觉转变成听觉的缘故。在这里,看的东西成了听的东西。静止的事物在动态中变形得多么厉害,简直是奇迹了。在这一段距离之外,情形就是这样的。它似乎一直走不出视线,旋律一直原地进行,其实已经转换了调性,这一节不是那一节了。这是视力的错觉,这错觉是一个陷阱,用思想的专用名词来说,就是歧义。现在可以看见,思想可是比梦魇规矩多了,车轮下的铁轨就是明证,人间的名字就叫作“文明”。

现在,我的眼睛沉落了下去,落到了海平线以下,去追踪思想的航线。出发的汽笛已经唱过,梦魇溶解在晨曦中,太阳升出海面,金色的海水挡住了眼睛。耳里却灌满了声音。我凭着听觉,辨别我所在的方位。可是不消说,思想诞生的一刻真有些把我镇住了,它是如何激流涌动,汹涌澎湃啊!

海上风暴是经过长期的平淡乏味的航行之后,终于来临的一幕大戏剧。它是由无数渐变积攒起来的骤变,一个大转折。海底那些永无人知的沉船的残骸就是死亡。除了我,谁能看见这些沉睡的残骸?它们周身长满了苔藓和寄生的贝类,还缠绕着水草,是一具庞大的尸体。这样的尸体,海底不计其数,鱼儿在它们边上做着追逐和躲藏的游戏,所以它们又像是一种类似纪念碑的建筑。这就是死亡的思想的尸体。而那些生还的幸运航船,则继续航行,去赴它们与漂流瓶的约会。

我们看见有一个晶亮的点,在向海岸驶去,它在平静的涨潮的波浪上行进的节奏,是音乐里称作“如歌的行板”的那种。我们追逐着它,其实不是追逐,而是潜流与风向终于合二为一,我们终于走在同一条航道上。这是思想走完所有规定的路程,重新解散,化为烟云,有一些气体在太阳的光和热里凝成一种透明的物质,又在黎明的寒冷中固定了无形的形状,这就是灵感的由来。(有删改)

2.作者的创作意识是如何影响到整篇小说的构思的?请结合全文分析。

①以叙述人的思绪感受作为线索,充满着联想、想象与感受的心理活动,呈现出较强的意识流色彩。

②通过种种空间和场景的变化展现出人的各种意识产生,揭示人类思想的诸多奥秘。

③善于运用生动形象的语言表达,将晦涩难懂的思维活动转化为天马行空般的旅途探险,充满意识的活跃性。

巩固练习

从黑夜出发

王安忆

你看见街道上有什么?街道就是指楼房的礁石之间的裂缝,由于楼房的高耸陡峭,那些裂缝就特别深,看不见底似的。现在正是夜间,太阳走在它神圣的轨道上,早已经越过了我们,这些裂缝般的街道就靠了几盏路灯,才不至于彻底沉没到黑暗里去。这些路灯是怎么回事呢?它是我们人类动足了脑筋,积攒了几代人的聪敏和遐想,诞生出了几个英雄人物,利用水啊,火啊,蒸汽啊,还有铁丝啊,玻璃啊,胶皮啊,等等一大堆累赘,最后制造出来的,它的光简直谈不上是光,只要太阳一出来,这光就全部熔化了。太阳的光有多么的强烈,它的光就有多么的微弱。可是到了黑夜,在礁石底的裂缝中走路,还得靠它。或者应该这样说,有了它,黑夜里,礁石底的裂缝中,才会有人走路。

这些夜不归宿,在路灯的暗光下走路的,是些什么人呢?他们的行动举止看起来都有些模棱两可,不知所以,你不知道他们是在做什么。他们有些像鬼魅,又有些像梦魇,他们实际上就是从我们的梦魇里钻出来的,我们自己都认不出来了,因为我们实在睡得太熟了,我们听不见自己的梦呓,也记不得我们的梦。梦里轰轰烈烈,醒来却全忘了。连那些梦游者都忘记了他们的行踪。

梦魇是要比清醒自由,天地广博,假如它能被白昼的通用的语言翻译出来,那可是神奇的生活,波澜迭起,引人入胜。可惜这时候太阳正走在背道上,梦魇只能在几盏路灯下活动。这就难免有一种鬼魅的形状,其实不能怪它,两眼一抹黑的,它自己也看不清自己,所以难免还是盲目的。

夜间行车,或者夜间行船,是梦魇的归宿,梦魇一旦走上旅途,它便寿终正寝。但这并不是说它从此终结,而是更换了生存的形式。这带有蜕变和新生的意思,还有进化的意思。当然,这并不是所有的梦魇的终局,这只占梦魇的万分之一,可说是它的聚精会神,钟灵毓秀,也是要经历很多代的沉淀、淘汰,采集精华,是象牙塔尖上的梦魇。

现在,梦魇换了名字,它的新名字就叫作思想。它的全称为“奇思异想”,我们一般直呼简称:思想。我俯瞰着车和船的行进,看出了思想和梦魇的有所不同。即便是在深沉的黑夜,依然能看见蜿蜒的轨道,在夜色里闪闪发光,还有海面上犁开的水道,波浪像翻开的泥土一般,向两边卷起,船便从中走了过去。这就是思想的轨道,它不再是瞎摸瞎撞一气,而是有了轨道。

再接着说车窗前掠过的风景,树是最近的,还有略远的,比如房屋,它是要稍稍长久的物质。它要从容一些,虚形便只占实体的三分之一光景,变成了它的一道镶边,也是有光和影滚动的。然而正由于它的逝去要缓慢一些,它的变形就更加显著并且突出。从它进入视线到最后退出,它迅速地走完了由嫩及盛,由盛及衰的道路。你们看不出它就像一朵花,张开它的花瓣,然后凋谢,我看得出。有那么一刹那,它完全呈正面地展开在眼前,从来未有的完美,这就是它的黄金的全盛时期。然后,死亡就来临,它永远地逝出视线。它的身形迅速枯萎,缩小,最终消失,埋葬在视野的盲点之中。盲点是思想的巨大的坟墓。

再远些的是农田,它们呈现扇形地在视线中缓缓走过。这要比不动的农田更加壮阔,这有一种旋律感,各种乐器都在各自的位置上工作起来,思想的声音就在这里,你听无声,其实有声。由于疾驶的速度,农田是依附在了时间的流程上,这便合上了音乐的本质,这就是在疾驶的车窗前,视觉转变成听觉的缘故。在这里,看的东西成了听的东西。静止的事物在动态中变形得多么厉害,简直是奇迹了。在这一段距离之外,情形就是这样的。它似乎一直走不出视线,旋律一直原地进行,其实已经转换了调性,这一节不是那一节了。这是视力的错觉,这错觉是一个陷阱,用思想的专用名词来说,就是歧义。现在可以看见,思想可是比梦魇规矩多了,车轮下的铁轨就是明证,人间的名字就叫作“文明”。

现在,我的眼睛沉落了下去,落到了海平线以下,去追踪思想的航线。出发的汽笛已经唱过,梦魇溶解在晨曦中,太阳升出海面,金色的海水挡住了眼睛。耳里却灌满了声音。我凭着听觉,辨别我所在的方位。可是不消说,思想诞生的一刻真有些把我镇住了,它是如何激流涌动,汹涌澎湃啊!

海上风暴是经过长期的平淡乏味的航行之后,终于来临的一幕大戏剧。它是由无数渐变积攒起来的骤变,一个大转折。海底那些永无人知的沉船的残骸就是死亡。除了我,谁能看见这些沉睡的残骸?它们周身长满了苔藓和寄生的贝类,还缠绕着水草,是一具庞大的尸体。这样的尸体,海底不计其数,鱼儿在它们边上做着追逐和躲藏的游戏,所以它们又像是一种类似纪念碑的建筑。这就是死亡的思想的尸体。而那些生还的幸运航船,则继续航行,去赴它们与漂流瓶的约会。

我们看见有一个晶亮的点,在向海岸驶去,它在平静的涨潮的波浪上行进的节奏,是音乐里称作“如歌的行板”的那种。我们追逐着它,其实不是追逐,而是潜流与风向终于合二为一,我们终于走在同一条航道上。这是思想走完所有规定的路程,重新解散,化为烟云,有一些气体在太阳的光和热里凝成一种透明的物质,又在黎明的寒冷中固定了无形的形状,这就是灵感的由来。(有删改)

练习提高

阅

读知识

题型知识

心理小说阅读

精准分析人物心理

阅

读知识

题型知识

重点疑点

重点疑点

讲解

边练边悟

雨,沙沙沙

王安忆

天,淅淅沥沥下起小雨。

汽车来了。可雯雯却退了两步。一滴冰凉的雨打在她脑门上。

“喂,上不上啊?”车站只有她一个人了。雯雯刚要上车,又是一大滴雨打来。雨点很大,和那晚一样。雯雯后退了。“嗤——砰!”车走了。“发痴!”是售票员不满的声音。

“发痴?”雨越来越大,不过她并不懊恼;也许,他会出现在面前……他不是说:“只要你遇上难处,比如下雨,没车了,一定会有个人出现在你面前。”说完,自行车飞出去,飞转的车条,在雨洗的马路上,映出两个耀眼的光圈。

雨响起轻轻的沙沙声。

和上次一样。上次老艾和她说话,一下扯晚了。老艾是个慈祥的阿姨。她给雯雯介绍男朋友,姓严,是大学生。妈妈说:“可以了解了解。”雯雯轻轻地说:“为什么要了解?”“为了爱情。”雯雯更轻地说:“爱情不是这样的。”哥哥说:“天边飞下白云,海上漂来红帆,一位神奇的王子,向你伸出手——这就是你的爱情。”

哥哥又说:“船只在吴淞口受检,来历不明进不来上海。王子没有户口就没有口粮布票白糖肥皂。现实点儿吧,雯雯!”这位七○届海洋生物系大学生,学了一年专业,搞了四年“革命”,分配在中学教音乐——天晓得。现在,他只愁没有好海味发挥他的厨艺。

雯雯“噗哧”笑了。

那晚,老艾拉住雯雯:“那孩子……”等她叙述完,雯雯冲向车站,末班车“嘟”的一声跑了。天又下起雨来,沙沙沙。

一个站头过去了。“发痴?”“不!”……

那天,雯雯朝汽车叫了声:“等等!”随即就撒开腿追了。这是她能做的唯一努力。一辆自行车赶过了她,而雯雯仍然追着,“等等!”汽车越跑越远,那辆自行车却回了头。

“不,不,我不是叫你。”

“坐我的车也可以。”是个小伙子。

雯雯眼睛发亮了,可立刻警觉起来。“不!”

“不要紧,交警下班了。”

他的误解,使她放心了一点儿。

“快上车吧,雨大了。”

她顾不上犹豫了,果断地坐上车后架。

“你家住哪儿?”

雯雯明白了。过去那个人,进攻方式要抒情得多:“我好像见过你。”可后来呢!

“该在哪儿停?”雯雯这才想起来这不是公共汽车。“前面第三个站。”

雨小了点儿。

“真好看!”小伙子轻轻地赞赏着。

雨蒙蒙的天地变作橙黄色。雯雯从来没有注意,此时只感到一片温和的暖意。

“你家离站头多远?”

雯雯不假思索地告诉了他。前边,是蓝色路灯的世界。

车子停稳了。“谢谢!”

“谢什么?碰上别人也一样。”

“真的!”小伙子说,“我在农村插队,有一次从坝上摔下来,腿折了!十里八里也没个庄子,我干脆闭上眼,随便吧!忽然感觉有人在我腿上放了一株草。我一股劲就站起来了。”

“是梦。”

“不过这梦真灵。不一会儿,来了一伙割草的小孩,硬把我抬到了医院。”

“只要你遇上难处,比如下雨,没车了,一定会有个人出现在你面前。”他一蹬车子,头也不回地消失了。

第二个站牌了。也许他只是随便说说,她当真了。十来年的生活失去的信念,难道会被一席话唤回?当那白云红帆送来的人说“我们不合适”,她就该醒悟了。

白云红帆送来的人啊!

那是“复课闹革命”的时候,雯雯高高兴兴来到学校。教学楼上一扇扇没有玻璃的窗口,像失去了眼球的眼睛。雯雯踩着碎玻璃向校门走去。

他转身也走出校门。

“我好像见过你。”

“一个学校嘛!”雯雯淡淡地说。

“不是在学校。”

雯雯停住了脚步。

“在梦里。”他说。雯雯笑了。

雯雯全身心地投入了这爱情。仿佛透明的画,有了色彩;无声的歌,有了旋律。

快毕业了,他终于接到了工矿通知,欣喜若狂。轮到雯雯——一片红,全部插队。雯雯想,还有坚贞的爱情。可他说:“我们不合适。”雯雯哭都来不及,就登上了北去的火车。心中那画呀,歌呀,一片荒漠。

雯雯看见第四个站牌。“沙沙沙”的窃语声悄然消失。雯雯心中又升起希望:也许他预料今天不会下大,不会下久。也许,真正是下雨的时候,真正碰上难处的时候……

那天,雯雯对小严说:“我有朋友了。”小严走了。在厨房炒鱼片的哥哥冲进来:“你哪来的朋友?”

“就有嘛!”

“啊,我知道。在那天边,在那海上……”

雯雯发火了:“你倒该在那海上!你做过多少海的梦,现在它们在哪儿?油锅里!”

哥哥张大着嘴。“这就是生活!”他抱住雯雯的肩膀,“你不能为了缥缈的幻想耽误生活。”

雯雯转过身,将脸贴在窗上,在树影中寻找着。

……

几架自行车载着邓丽君的歌声和一阵笑语,从身后驶来:“好花不常开,好景不常在……”雨又下起来了。生活有很多乐趣,一定也包括梦想的权利吧。就像前面那橙黄色的灯,朦朦胧胧,然而闪着亮,发着光,把黑沉沉的夜,照成美丽的橙黄色。

雯雯心里充满期待。他说:“只要你遇上难处,比如下雨,没车了,一定会有个人出现在你面前。”

“你是谁?”雯雯在心里响亮地问道。

“我是我。”他微笑着。

“你是梦吗?”

“梦会实现的。”

前边那天蓝色的世界,纯洁而宁静。雯雯微笑着走进去了。

雨,沙沙沙。

一九八○年

(有删改)

边练边悟

雨,沙沙沙

王安忆

天,淅淅沥沥下起小雨。

汽车来了。可雯雯却退了两步。一滴冰凉的雨打在她脑门上。

“喂,上不上啊?”车站只有她一个人了。雯雯刚要上车,又是一大滴雨打来。雨点很大,和那晚一样。雯雯后退了。“嗤——砰!”车走了。“发痴!”是售票员不满的声音。

“发痴?”雨越来越大,不过她并不懊恼;也许,他会出现在面前……他不是说:“只要你遇上难处,比如下雨,没车了,一定会有个人出现在你面前。”说完,自行车飞出去,飞转的车条,在雨洗的马路上,映出两个耀眼的光圈。

雨响起轻轻的沙沙声。

和上次一样。上次老艾和她说话,一下扯晚了。老艾是个慈祥的阿姨。她给雯雯介绍男朋友,姓严,是大学生。妈妈说:“可以了解了解。”雯雯轻轻地说:“为什么要了解?”“为了爱情。”雯雯更轻地说:“爱情不是这样的。”哥哥说:“天边飞下白云,海上漂来红帆,一位神奇的王子,向你伸出手——这就是你的爱情。”

哥哥又说:“船只在吴淞口受检,来历不明进不来上海。王子没有户口就没有口粮布票白糖肥皂。现实点儿吧,雯雯!”这位七○届海洋生物系大学生,学了一年专业,搞了四年“革命”,分配在中学教音乐——天晓得。现在,他只愁没有好海味发挥他的厨艺。

雯雯“噗哧”笑了。

那晚,老艾拉住雯雯:“那孩子……”等她叙述完,雯雯冲向车站,末班车“嘟”的一声跑了。天又下起雨来,沙沙沙。

边练边悟

一个站头过去了。“发痴?”“不!”……

那天,雯雯朝汽车叫了声:“等等!”随即就撒开腿追了。这是她能做的唯一努力。一辆自行车赶过了她,而雯雯仍然追着,“等等!”汽车越跑越远,那辆自行车却回了头。

“不,不,我不是叫你。”

“坐我的车也可以。”是个小伙子。

雯雯眼睛发亮了,可立刻警觉起来。“不!”

“不要紧,交警下班了。”

他的误解,使她放心了一点儿。

“快上车吧,雨大了。”

她顾不上犹豫了,果断地坐上车后架。

“你家住哪儿?”

雯雯明白了。过去那个人,进攻方式要抒情得多:“我好像见过你。”可后来呢!

“该在哪儿停?”雯雯这才想起来这不是公共汽车。“前面第三个站。”

雨小了点儿。

“真好看!”小伙子轻轻地赞赏着。

雨蒙蒙的天地变作橙黄色。雯雯从来没有注意,此时只感到一片温和的暖意。

“你家离站头多远?”

边练边悟

雯雯不假思索地告诉了他。前边,是蓝色路灯的世界。

车子停稳了。“谢谢!”

“谢什么?碰上别人也一样。”

“真的!”小伙子说,“我在农村插队,有一次从坝上摔下来,腿折了!十里八里也没个庄子,我干脆闭上眼,随便吧!忽然感觉有人在我腿上放了一株草。我一股劲就站起来了。”

“是梦。”

“不过这梦真灵。不一会儿,来了一伙割草的小孩,硬把我抬到了医院。”

“只要你遇上难处,比如下雨,没车了,一定会有个人出现在你面前。”他一蹬车子,头也不回地消失了。

第二个站牌了。也许他只是随便说说,她当真了。十来年的生活失去的信念,难道会被一席话唤回?当那白云红帆送来的人说“我们不合适”,她就该醒悟了。

白云红帆送来的人啊!

那是“复课闹革命”的时候,雯雯高高兴兴来到学校。教学楼上一扇扇没有玻璃的窗口,像失去了眼球的眼睛。雯雯踩着碎玻璃向校门走去。

他转身也走出校门。

“我好像见过你。”

“一个学校嘛!”雯雯淡淡地说。

“不是在学校。”

雯雯停住了脚步。

“在梦里。”他说。雯雯笑了。

边练边悟

雯雯全身心地投入了这爱情。仿佛透明的画,有了色彩;无声的歌,有了旋律。

快毕业了,他终于接到了工矿通知,欣喜若狂。轮到雯雯——一片红,全部插队。雯雯想,还有坚贞的爱情。可他说:“我们不合适。”雯雯哭都来不及,就登上了北去的火车。心中那画呀,歌呀,一片荒漠。

雯雯看见第四个站牌。“沙沙沙”的窃语声悄然消失。雯雯心中又升起希望:也许他预料今天不会下大,不会下久。也许,真正是下雨的时候,真正碰上难处的时候……

那天,雯雯对小严说:“我有朋友了。”小严走了。在厨房炒鱼片的哥哥冲进来:“你哪来的朋友?”

“就有嘛!”

“啊,我知道。在那天边,在那海上……”

雯雯发火了:“你倒该在那海上!你做过多少海的梦,现在它们在哪儿?油锅里!”

哥哥张大着嘴。“这就是生活!”他抱住雯雯的肩膀,“你不能为了缥缈的幻想耽误生活。”

雯雯转过身,将脸贴在窗上,在树影中寻找着。

……

边练边悟

几架自行车载着邓丽君的歌声和一阵笑语,从身后驶来:“好花不常开,好景不常在……”雨又下起来了。生活有很多乐趣,一定也包括梦想的权利吧。就像前面那橙黄色的灯,朦朦胧胧,然而闪着亮,发着光,把黑沉沉的夜,照成美丽的橙黄色。

雯雯心里充满期待。他说:“只要你遇上难处,比如下雨,没车了,一定会有个人出现在你面前。”

“你是谁?”雯雯在心里响亮地问道。

“我是我。”他微笑着。

“你是梦吗?”

“梦会实现的。”

前边那天蓝色的世界,纯洁而宁静。雯雯微笑着走进去了。

雨,沙沙沙。

一九八○年

(有删改)

边练边悟

1.小说运用意识流的写作手法,通过雯雯的回忆展开故事情节。请说说这种写法的好处。

①可以使小说的结构更紧凑,更具有艺术性(或“可以突破时空的限制,使表达更灵活自由”);

②可以形成情节之间的内在联系,更有利于人物心理的刻画与形象的塑造;

③可以展现更广阔的社会背景,丰富作品多层次的内涵。

雨,沙沙沙

王安忆

天,淅淅沥沥下起小雨。

汽车来了。可雯雯却退了两步。一滴冰凉的雨打在她脑门上。

“喂,上不上啊?”车站只有她一个人了。雯雯刚要上车,又是一大滴雨打来。雨点很大,和那晚一样。雯雯后退了。“嗤——砰!”车走了。“发痴!”是售票员不满的声音。

“发痴?”雨越来越大,不过她并不懊恼;也许,他会出现在面前……他不是说:“只要你遇上难处,比如下雨,没车了,一定会有个人出现在你面前。”说完,自行车飞出去,飞转的车条,在雨洗的马路上,映出两个耀眼的光圈。

雨响起轻轻的沙沙声。

和上次一样。上次老艾和她说话,一下扯晚了。老艾是个慈祥的阿姨。她给雯雯介绍男朋友,姓严,是大学生。妈妈说:“可以了解了解。”雯雯轻轻地说:“为什么要了解?”“为了爱情。”雯雯更轻地说:“爱情不是这样的。”哥哥说:“天边飞下白云,海上漂来红帆,一位神奇的王子,向你伸出手——这就是你的爱情。”

哥哥又说:“船只在吴淞口受检,来历不明进不来上海。王子没有户口就没有口粮布票白糖肥皂。现实点儿吧,雯雯!”这位七○届海洋生物系大学生,学了一年专业,搞了四年“革命”,分配在中学教音乐——天晓得。现在,他只愁没有好海味发挥他的厨艺。

雯雯“噗哧”笑了。

那晚,老艾拉住雯雯:“那孩子……”等她叙述完,雯雯冲向车站,末班车“嘟”的一声跑了。天又下起雨来,沙沙沙。

一个站头过去了。“发痴?”“不!”……

那天,雯雯朝汽车叫了声:“等等!”随即就撒开腿追了。这是她能做的唯一努力。一辆自行车赶过了她,而雯雯仍然追着,“等等!”汽车越跑越远,那辆自行车却回了头。

“不,不,我不是叫你。”

“坐我的车也可以。”是个小伙子。

雯雯眼睛发亮了,可立刻警觉起来。“不!”

“不要紧,交警下班了。”

他的误解,使她放心了一点儿。

“快上车吧,雨大了。”

她顾不上犹豫了,果断地坐上车后架。

“你家住哪儿?”

雯雯明白了。过去那个人,进攻方式要抒情得多:“我好像见过你。”可后来呢!

“该在哪儿停?”雯雯这才想起来这不是公共汽车。“前面第三个站。”

雨小了点儿。

“真好看!”小伙子轻轻地赞赏着。

雨蒙蒙的天地变作橙黄色。雯雯从来没有注意,此时只感到一片温和的暖意。

“你家离站头多远?”

雯雯不假思索地告诉了他。前边,是蓝色路灯的世界。

车子停稳了。“谢谢!”

“谢什么?碰上别人也一样。”

“真的!”小伙子说,“我在农村插队,有一次从坝上摔下来,腿折了!十里八里也没个庄子,我干脆闭上眼,随便吧!忽然感觉有人在我腿上放了一株草。我一股劲就站起来了。”

“是梦。”

“不过这梦真灵。不一会儿,来了一伙割草的小孩,硬把我抬到了医院。”

“只要你遇上难处,比如下雨,没车了,一定会有个人出现在你面前。”他一蹬车子,头也不回地消失了。

第二个站牌了。也许他只是随便说说,她当真了。十来年的生活失去的信念,难道会被一席话唤回?当那白云红帆送来的人说“我们不合适”,她就该醒悟了。

白云红帆送来的人啊!

那是“复课闹革命”的时候,雯雯高高兴兴来到学校。教学楼上一扇扇没有玻璃的窗口,像失去了眼球的眼睛。雯雯踩着碎玻璃向校门走去。

他转身也走出校门。

“我好像见过你。”

“一个学校嘛!”雯雯淡淡地说。

“不是在学校。”

雯雯停住了脚步。

“在梦里。”他说。雯雯笑了。

雯雯全身心地投入了这爱情。仿佛透明的画,有了色彩;无声的歌,有了旋律。

快毕业了,他终于接到了工矿通知,欣喜若狂。轮到雯雯——一片红,全部插队。雯雯想,还有坚贞的爱情。可他说:“我们不合适。”雯雯哭都来不及,就登上了北去的火车。心中那画呀,歌呀,一片荒漠。

雯雯看见第四个站牌。“沙沙沙”的窃语声悄然消失。雯雯心中又升起希望:也许他预料今天不会下大,不会下久。也许,真正是下雨的时候,真正碰上难处的时候……

那天,雯雯对小严说:“我有朋友了。”小严走了。在厨房炒鱼片的哥哥冲进来:“你哪来的朋友?”

“就有嘛!”

“啊,我知道。在那天边,在那海上……”

雯雯发火了:“你倒该在那海上!你做过多少海的梦,现在它们在哪儿?油锅里!”

哥哥张大着嘴。“这就是生活!”他抱住雯雯的肩膀,“你不能为了缥缈的幻想耽误生活。”

雯雯转过身,将脸贴在窗上,在树影中寻找着。

……

几架自行车载着邓丽君的歌声和一阵笑语,从身后驶来:“好花不常开,好景不常在……”雨又下起来了。生活有很多乐趣,一定也包括梦想的权利吧。就像前面那橙黄色的灯,朦朦胧胧,然而闪着亮,发着光,把黑沉沉的夜,照成美丽的橙黄色。

雯雯心里充满期待。他说:“只要你遇上难处,比如下雨,没车了,一定会有个人出现在你面前。”

“你是谁?”雯雯在心里响亮地问道。

“我是我。”他微笑着。

“你是梦吗?”

“梦会实现的。”

前边那天蓝色的世界,纯洁而宁静。雯雯微笑着走进去了。

雨,沙沙沙。

一九八○年

(有删改)

边练边悟

2.小说中的意象多具有象征意义。请以“雨,沙沙沙”与“蓝色的世界”为例,结合小说内容分别探究其深刻意蕴。

①“雨,沙沙沙”是小说创设的典型环境,象征着困境与机遇,有时代偶然,也有人生必然,雯雯在雨中寻找自己的梦想。

②“蓝色的世界”代表明净而澄澈的前程,雯雯经历了痛苦与彷徨,实现了蜕变与新生,在“梦”的指引下勇敢前行。

雨,沙沙沙

王安忆

天,淅淅沥沥下起小雨。

汽车来了。可雯雯却退了两步。一滴冰凉的雨打在她脑门上。

“喂,上不上啊?”车站只有她一个人了。雯雯刚要上车,又是一大滴雨打来。雨点很大,和那晚一样。雯雯后退了。“嗤——砰!”车走了。“发痴!”是售票员不满的声音。

“发痴?”雨越来越大,不过她并不懊恼;也许,他会出现在面前……他不是说:“只要你遇上难处,比如下雨,没车了,一定会有个人出现在你面前。”说完,自行车飞出去,飞转的车条,在雨洗的马路上,映出两个耀眼的光圈。

雨响起轻轻的沙沙声。

和上次一样。上次老艾和她说话,一下扯晚了。老艾是个慈祥的阿姨。她给雯雯介绍男朋友,姓严,是大学生。妈妈说:“可以了解了解。”雯雯轻轻地说:“为什么要了解?”“为了爱情。”雯雯更轻地说:“爱情不是这样的。”哥哥说:“天边飞下白云,海上漂来红帆,一位神奇的王子,向你伸出手——这就是你的爱情。”

哥哥又说:“船只在吴淞口受检,来历不明进不来上海。王子没有户口就没有口粮布票白糖肥皂。现实点儿吧,雯雯!”这位七○届海洋生物系大学生,学了一年专业,搞了四年“革命”,分配在中学教音乐——天晓得。现在,他只愁没有好海味发挥他的厨艺。

雯雯“噗哧”笑了。

那晚,老艾拉住雯雯:“那孩子……”等她叙述完,雯雯冲向车站,末班车“嘟”的一声跑了。天又下起雨来,沙沙沙。

一个站头过去了。“发痴?”“不!”……

那天,雯雯朝汽车叫了声:“等等!”随即就撒开腿追了。这是她能做的唯一努力。一辆自行车赶过了她,而雯雯仍然追着,“等等!”汽车越跑越远,那辆自行车却回了头。

“不,不,我不是叫你。”

“坐我的车也可以。”是个小伙子。

雯雯眼睛发亮了,可立刻警觉起来。“不!”

“不要紧,交警下班了。”

他的误解,使她放心了一点儿。

“快上车吧,雨大了。”

她顾不上犹豫了,果断地坐上车后架。

“你家住哪儿?”

雯雯明白了。过去那个人,进攻方式要抒情得多:“我好像见过你。”可后来呢!

“该在哪儿停?”雯雯这才想起来这不是公共汽车。“前面第三个站。”

雨小了点儿。

“真好看!”小伙子轻轻地赞赏着。

雨蒙蒙的天地变作橙黄色。雯雯从来没有注意,此时只感到一片温和的暖意。

“你家离站头多远?”

雯雯不假思索地告诉了他。前边,是蓝色路灯的世界。

车子停稳了。“谢谢!”

“谢什么?碰上别人也一样。”

“真的!”小伙子说,“我在农村插队,有一次从坝上摔下来,腿折了!十里八里也没个庄子,我干脆闭上眼,随便吧!忽然感觉有人在我腿上放了一株草。我一股劲就站起来了。”

“是梦。”

“不过这梦真灵。不一会儿,来了一伙割草的小孩,硬把我抬到了医院。”

“只要你遇上难处,比如下雨,没车了,一定会有个人出现在你面前。”他一蹬车子,头也不回地消失了。

第二个站牌了。也许他只是随便说说,她当真了。十来年的生活失去的信念,难道会被一席话唤回?当那白云红帆送来的人说“我们不合适”,她就该醒悟了。

白云红帆送来的人啊!

那是“复课闹革命”的时候,雯雯高高兴兴来到学校。教学楼上一扇扇没有玻璃的窗口,像失去了眼球的眼睛。雯雯踩着碎玻璃向校门走去。

他转身也走出校门。

“我好像见过你。”

“一个学校嘛!”雯雯淡淡地说。

“不是在学校。”

雯雯停住了脚步。

“在梦里。”他说。雯雯笑了。

雯雯全身心地投入了这爱情。仿佛透明的画,有了色彩;无声的歌,有了旋律。

快毕业了,他终于接到了工矿通知,欣喜若狂。轮到雯雯——一片红,全部插队。雯雯想,还有坚贞的爱情。可他说:“我们不合适。”雯雯哭都来不及,就登上了北去的火车。心中那画呀,歌呀,一片荒漠。

雯雯看见第四个站牌。“沙沙沙”的窃语声悄然消失。雯雯心中又升起希望:也许他预料今天不会下大,不会下久。也许,真正是下雨的时候,真正碰上难处的时候……

那天,雯雯对小严说:“我有朋友了。”小严走了。在厨房炒鱼片的哥哥冲进来:“你哪来的朋友?”

“就有嘛!”

“啊,我知道。在那天边,在那海上……”

雯雯发火了:“你倒该在那海上!你做过多少海的梦,现在它们在哪儿?油锅里!”

哥哥张大着嘴。“这就是生活!”他抱住雯雯的肩膀,“你不能为了缥缈的幻想耽误生活。”

雯雯转过身,将脸贴在窗上,在树影中寻找着。

……

几架自行车载着邓丽君的歌声和一阵笑语,从身后驶来:“好花不常开,好景不常在……”雨又下起来了。生活有很多乐趣,一定也包括梦想的权利吧。就像前面那橙黄色的灯,朦朦胧胧,然而闪着亮,发着光,把黑沉沉的夜,照成美丽的橙黄色。

雯雯心里充满期待。他说:“只要你遇上难处,比如下雨,没车了,一定会有个人出现在你面前。”

“你是谁?”雯雯在心里响亮地问道。

“我是我。”他微笑着。

“你是梦吗?”

“梦会实现的。”

前边那天蓝色的世界,纯洁而宁静。雯雯微笑着走进去了。

雨,沙沙沙。

一九八○年

(有删改)

重点疑点

讲解

边练边悟

路 标

茹志鹃

没有,没有,没有石子,没有草棍,没有树枝,更没有白粉,没有任何一点路标的痕迹。

没有人,没有一个人。灰蒙蒙的天,灰蒙蒙的地,在这灰蒙蒙的天地当中,只有自己,站在一条灰蒙蒙的路上。

伍原想喊一声,就这么“喂”地喊一声。这里没有人,只是喊给自己听,壮壮胆,解解怯,泄泄闷,他要世界活着,自己活着。

但是,不能喊,不敢喊。他要窒息了。

行军路线是向北的,他是向北走的。走了有三小时,也许四小时。走了四十里,也许是五十里。应该到铁路了,也许站在铁路的边边上了?

停住脚,沉住气。再看一看,再听一听,只要一点点与人有关的东西,一缕烟,一个脚印,一丝灯光……那么,一切就有希望。自己,自己背上的档案,那里有埋在淮河畔的小榕的入党报告。还有老邹,咯着血的老邹,只有自己知道他躺在什么地方。

没有,一切与人有关的迹象都没有。

无声无息的泪水,乘着无月无星的夜,毫无顾忌地涌了出来。

“可能走岔了路?”伍原在心里跟自己商量着。

“不,方向是对的。在接近敌区时,是不做路标的。”

“那么,现在已经接近敌区了?”

“肯定,快到铁路了。”

“那就快走!不能停留!”顿时,伍原感觉在这灰蒙蒙的后面,有什么东西活动了起来,无数隐蔽的眼睛,冰冷的枪口,潜伏的危机。但是,往哪里走呢?

棉衣已经湿得贴在了胸口,背上是越来越沉的档案。伍原狠狠地跺了一脚,听天由命地坐到地上,泪水便像决了的堤。

可是,慢!那是什么?好像冥冥中有神,不,鬼!鬼火?

远远的,贴在地上,就那么一小点儿,一小点儿黄黄的光,不飘忽,不闪烁。伍原不敢眨眼,屏息静气,站起身,啊!一站起,它便像钻入了地下。伍原赶紧趴下。在呢!荧荧的,黄黄的,小小的一点儿。在呢!在呢!伍原小心翼翼地,敏捷地,他不知哪里来的这份力气,竟像只猫似的向那一小点儿轻盈迅速地爬去。

这如豆的一小点儿光。

世界再不是死的,自己再不是孤独的,部队就在前面,档案当然会安然无恙地交给指导员,老邹当然也会马上接回来。这一点儿如豆的光,明天,包含着一切的明天,这不飘忽,不闪烁,小如绿豆似的光。

有人了!找到人了!我到底找到老乡啦!“老乡!”伍原迫不及待地叫了一声。这一声叫,却把自己的眼泪叫得掉了下来。“老乡!老乡!”他连连地又叫了两声。一半是为了需要,一半是为了自己想叫。可是窝棚里静静的,没有任何反应。伍原赶紧爬到跟前,从高粱缝隙里看到,里面确确实实有一个人,一个老乡。他背对着棚口,席地坐着,正就着一盏油灯,低着头,紧张而有力地做着什么。

“老乡!”伍原稍稍放大了声音,那人依然低着头,急急地朝一个口袋里搓着玉米。看来,是一个聋子。伍原只得爬进棚去,正伸手想拉他一把,突然之间这老乡像背后长着触角,敏捷地跳起,把灯吹灭,然后转身想跑。伍原哪里肯让他跑掉,两臂一伸,把老乡的腿抱住了。那个人也不作声,就在伸手不见五指的矮棚里,和伍原扭打起来。伍原不肯还手,一边抵挡着,一边死死抱住不放。明知他是个聋子,可还是大叫着:“老乡!老乡!”

老乡却毫不理会,只是“唔唔”地叫着,挣出手来进行袭击。

伍原绝望了,这个人不但是聋子,还是个哑巴。伍原只得利用自己的重量,把他牢牢地揿在地上,但不知怎么才能让他明白自己是共产党,是野战军。伍原捉住老乡的一只手,把它贴到自己帽子上,想让他明白,这不是国民党的大盖帽,这是八路军的帽子。可是老乡并不理解,他死死捏紧拳头,硬勾着肘子,不肯就范,后来又忽然利用这个机会,迅速灵活地向伍原脸上猛击几下。

急,痛,头昏,眼前金星直冒,浑身大汗淋漓,不知如何才能摆脱这一窘境。伍原突然觉得疲惫至极,手脚发软,不住地冒汗。却不知怎么,流下了眼泪,好像刚才在路上没来得及流下的泪水,一齐奔涌而出。伍原伏在老乡身上,大哭了起来,为自己,为前面走不完的路,为小榕,为老邹,也为这个倒霉而顽强的老乡。

忽然,伍原觉得有只手轻轻地摸着自己的头,自己的帽子,自己的脸颊。老乡顿时“哇哇”地大叫起来,那一只手还拍着伍原的肩,一边挣扎着要起来。伍原松了手,但说不清为什么,人却仍伏在地上抽抽噎噎。

老乡挣脱了出来,急忙摸了火镰打着,点上了灯,上上下下地打量着伍原。猛然,他似乎省悟了什么,双手直向棚外挥动,又急急地拿起灯,拉着伍原爬出窝棚。他一手擎着灯,一手直指东北方向,然后做了个正步走的姿势,一双眼睛急切地盯着伍原。伍原点头,然后敬礼,然后转身走去。

伍原走上大路,回头望望,那一星豆子似的灯光,不飘忽,不移动,像是镶嵌在夜空当中。

夜空下的世界,依然斗转星移。

一九八四年十月二日

(有删改)

边练边悟

路 标

茹志鹃

没有,没有,没有石子,没有草棍,没有树枝,更没有白粉,没有任何一点路标的痕迹。

没有人,没有一个人。灰蒙蒙的天,灰蒙蒙的地,在这灰蒙蒙的天地当中,只有自己,站在一条灰蒙蒙的路上。

伍原想喊一声,就这么“喂”地喊一声。这里没有人,只是喊给自己听,壮壮胆,解解怯,泄泄闷,他要世界活着,自己活着。

但是,不能喊,不敢喊。他要窒息了。

行军路线是向北的,他是向北走的。走了有三小时,也许四小时。走了四十里,也许是五十里。应该到铁路了,也许站在铁路的边边上了?

停住脚,沉住气。再看一看,再听一听,只要一点点与人有关的东西,一缕烟,一个脚印,一丝灯光……那么,一切就有希望。自己,自己背上的档案,那里有埋在淮河畔的小榕的入党报告。还有老邹,咯着血的老邹,只有自己知道他躺在什么地方。

没有,一切与人有关的迹象都没有。

无声无息的泪水,乘着无月无星的夜,毫无顾忌地涌了出来。

“可能走岔了路?”伍原在心里跟自己商量着。

“不,方向是对的。在接近敌区时,是不做路标的。”

“那么,现在已经接近敌区了?”

边练边悟

“肯定,快到铁路了。”

“那就快走!不能停留!”顿时,伍原感觉在这灰蒙蒙的后面,有什么东西活动了起来,无数隐蔽的眼睛,冰冷的枪口,潜伏的危机。但是,往哪里走呢?

棉衣已经湿得贴在了胸口,背上是越来越沉的档案。伍原狠狠地跺了一脚,听天由命地坐到地上,泪水便像决了的堤。

可是,慢!那是什么?好像冥冥中有神,不,鬼!鬼火?

远远的,贴在地上,就那么一小点儿,一小点儿黄黄的光,不飘忽,不闪烁。伍原不敢眨眼,屏息静气,站起身,啊!一站起,它便像钻入了地下。伍原赶紧趴下。在呢!荧荧的,黄黄的,小小的一点儿。在呢!在呢!伍原小心翼翼地,敏捷地,他不知哪里来的这份力气,竟像只猫似的向那一小点儿轻盈迅速地爬去。

这如豆的一小点儿光。

世界再不是死的,自己再不是孤独的,部队就在前面,档案当然会安然无恙地交给指导员,老邹当然也会马上接回来。这一点儿如豆的光,明天,包含着一切的明天,这不飘忽,不闪烁,小如绿豆似的光。

有人了!找到人了!我到底找到老乡啦!“老乡!”伍原迫不及待地叫了一声。这一声叫,却把自己的眼泪叫得掉了下来。“老乡!老乡!”他连连地又叫了两声。一半是为了需要,一半是为了自己想叫。可是窝棚里静静的,没有任何反应。伍原赶紧爬到跟前,从高粱缝隙里看到,里面确确实实有一个人,一个老乡。他背对着棚口,席地坐着,正就着一盏油灯,低着头,紧张而有力地做着什么。

边练边悟

“老乡!”伍原稍稍放大了声音,那人依然低着头,急急地朝一个口袋里搓着玉米。看来,是一个聋子。伍原只得爬进棚去,正伸手想拉他一把,突然之间这老乡像背后长着触角,敏捷地跳起,把灯吹灭,然后转身想跑。伍原哪里肯让他跑掉,两臂一伸,把老乡的腿抱住了。那个人也不作声,就在伸手不见五指的矮棚里,和伍原扭打起来。伍原不肯还手,一边抵挡着,一边死死抱住不放。明知他是个聋子,可还是大叫着:“老乡!老乡!”

老乡却毫不理会,只是“唔唔”地叫着,挣出手来进行袭击。

伍原绝望了,这个人不但是聋子,还是个哑巴。伍原只得利用自己的重量,把他牢牢地揿在地上,但不知怎么才能让他明白自己是共产党,是野战军。伍原捉住老乡的一只手,把它贴到自己帽子上,想让他明白,这不是国民党的大盖帽,这是八路军的帽子。可是老乡并不理解,他死死捏紧拳头,硬勾着肘子,不肯就范,后来又忽然利用这个机会,迅速灵活地向伍原脸上猛击几下。

急,痛,头昏,眼前金星直冒,浑身大汗淋漓,不知如何才能摆脱这一窘境。伍原突然觉得疲惫至极,手脚发软,不住地冒汗。却不知怎么,流下了眼泪,好像刚才在路上没来得及流下的泪水,一齐奔涌而出。伍原伏在老乡身上,大哭了起来,为自己,为前面走不完的路,为小榕,为老邹,也为这个倒霉而顽强的老乡。

边练边悟

忽然,伍原觉得有只手轻轻地摸着自己的头,自己的帽子,自己的脸颊。老乡顿时“哇哇”地大叫起来,那一只手还拍着伍原的肩,一边挣扎着要起来。伍原松了手,但说不清为什么,人却仍伏在地上抽抽噎噎。

老乡挣脱了出来,急忙摸了火镰打着,点上了灯,上上下下地打量着伍原。猛然,他似乎省悟了什么,双手直向棚外挥动,又急急地拿起灯,拉着伍原爬出窝棚。他一手擎着灯,一手直指东北方向,然后做了个正步走的姿势,一双眼睛急切地盯着伍原。伍原点头,然后敬礼,然后转身走去。

伍原走上大路,回头望望,那一星豆子似的灯光,不飘忽,不移动,像是镶嵌在夜空当中。

夜空下的世界,依然斗转星移。

一九八四年十月二日

(有删改)

边练边悟

3.结合文本,概括并分析主人公伍原的心理变化过程。

(1)主人公伍原的心理变化过程:恐惧无助—燃起希望—悲观绝望—坚定无畏。

(2)①小说开篇低沉压抑的环境让伍原感到窒息、恐惧。向北走了数小时,仍旧荒无人烟,让伍原感到无助。

②看到不飘忽、不闪烁的一小点儿光,伍原似乎看到了希望。

③在与聋哑老乡的“搏斗”中,伍原疲惫至极,内心充满了绝望。

④老乡为伍原指明部队前进的方向,使他信心倍增,坚定无畏。

路 标

茹志鹃

没有,没有,没有石子,没有草棍,没有树枝,更没有白粉,没有任何一点路标的痕迹。

没有人,没有一个人。灰蒙蒙的天,灰蒙蒙的地,在这灰蒙蒙的天地当中,只有自己,站在一条灰蒙蒙的路上。

伍原想喊一声,就这么“喂”地喊一声。这里没有人,只是喊给自己听,壮壮胆,解解怯,泄泄闷,他要世界活着,自己活着。

但是,不能喊,不敢喊。他要窒息了。

行军路线是向北的,他是向北走的。走了有三小时,也许四小时。走了四十里,也许是五十里。应该到铁路了,也许站在铁路的边边上了?

停住脚,沉住气。再看一看,再听一听,只要一点点与人有关的东西,一缕烟,一个脚印,一丝灯光……那么,一切就有希望。自己,自己背上的档案,那里有埋在淮河畔的小榕的入党报告。还有老邹,咯着血的老邹,只有自己知道他躺在什么地方。

没有,一切与人有关的迹象都没有。

无声无息的泪水,乘着无月无星的夜,毫无顾忌地涌了出来。

“可能走岔了路?”伍原在心里跟自己商量着。

“不,方向是对的。在接近敌区时,是不做路标的。”

“那么,现在已经接近敌区了?”

“肯定,快到铁路了。”

“那就快走!不能停留!”顿时,伍原感觉在这灰蒙蒙的后面,有什么东西活动了起来,无数隐蔽的眼睛,冰冷的枪口,潜伏的危机。但是,往哪里走呢?

棉衣已经湿得贴在了胸口,背上是越来越沉的档案。伍原狠狠地跺了一脚,听天由命地坐到地上,泪水便像决了的堤。

可是,慢!那是什么?好像冥冥中有神,不,鬼!鬼火?

远远的,贴在地上,就那么一小点儿,一小点儿黄黄的光,不飘忽,不闪烁。伍原不敢眨眼,屏息静气,站起身,啊!一站起,它便像钻入了地下。伍原赶紧趴下。在呢!荧荧的,黄黄的,小小的一点儿。在呢!在呢!伍原小心翼翼地,敏捷地,他不知哪里来的这份力气,竟像只猫似的向那一小点儿轻盈迅速地爬去。

这如豆的一小点儿光。

世界再不是死的,自己再不是孤独的,部队就在前面,档案当然会安然无恙地交给指导员,老邹当然也会马上接回来。这一点儿如豆的光,明天,包含着一切的明天,这不飘忽,不闪烁,小如绿豆似的光。

有人了!找到人了!我到底找到老乡啦!“老乡!”伍原迫不及待地叫了一声。这一声叫,却把自己的眼泪叫得掉了下来。“老乡!老乡!”他连连地又叫了两声。一半是为了需要,一半是为了自己想叫。可是窝棚里静静的,没有任何反应。伍原赶紧爬到跟前,从高粱缝隙里看到,里面确确实实有一个人,一个老乡。他背对着棚口,席地坐着,正就着一盏油灯,低着头,紧张而有力地做着什么。

“老乡!”伍原稍稍放大了声音,那人依然低着头,急急地朝一个口袋里搓着玉米。看来,是一个聋子。伍原只得爬进棚去,正伸手想拉他一把,突然之间这老乡像背后长着触角,敏捷地跳起,把灯吹灭,然后转身想跑。伍原哪里肯让他跑掉,两臂一伸,把老乡的腿抱住了。那个人也不作声,就在伸手不见五指的矮棚里,和伍原扭打起来。伍原不肯还手,一边抵挡着,一边死死抱住不放。明知他是个聋子,可还是大叫着:“老乡!老乡!”

老乡却毫不理会,只是“唔唔”地叫着,挣出手来进行袭击。

伍原绝望了,这个人不但是聋子,还是个哑巴。伍原只得利用自己的重量,把他牢牢地揿在地上,但不知怎么才能让他明白自己是共产党,是野战军。伍原捉住老乡的一只手,把它贴到自己帽子上,想让他明白,这不是国民党的大盖帽,这是八路军的帽子。可是老乡并不理解,他死死捏紧拳头,硬勾着肘子,不肯就范,后来又忽然利用这个机会,迅速灵活地向伍原脸上猛击几下。

急,痛,头昏,眼前金星直冒,浑身大汗淋漓,不知如何才能摆脱这一窘境。伍原突然觉得疲惫至极,手脚发软,不住地冒汗。却不知怎么,流下了眼泪,好像刚才在路上没来得及流下的泪水,一齐奔涌而出。伍原伏在老乡身上,大哭了起来,为自己,为前面走不完的路,为小榕,为老邹,也为这个倒霉而顽强的老乡。

忽然,伍原觉得有只手轻轻地摸着自己的头,自己的帽子,自己的脸颊。老乡顿时“哇哇”地大叫起来,那一只手还拍着伍原的肩,一边挣扎着要起来。伍原松了手,但说不清为什么,人却仍伏在地上抽抽噎噎。

老乡挣脱了出来,急忙摸了火镰打着,点上了灯,上上下下地打量着伍原。猛然,他似乎省悟了什么,双手直向棚外挥动,又急急地拿起灯,拉着伍原爬出窝棚。他一手擎着灯,一手直指东北方向,然后做了个正步走的姿势,一双眼睛急切地盯着伍原。伍原点头,然后敬礼,然后转身走去。

伍原走上大路,回头望望,那一星豆子似的灯光,不飘忽,不移动,像是镶嵌在夜空当中。

夜空下的世界,依然斗转星移。

一九八四年十月二日(有删改)

边练边悟

4.小说三次写到伍原流泪,具有强烈的艺术效果,请从展现人物心境的角度,谈谈你的理解。

①小说中反复出现的“流泪”,牵动着读者的心和伍原一起波澜起伏。

②伍原因为迷路,流下了近乎绝望的泪;

等发现了灯火,他流下了激动的泪;

但是因为聋哑“老乡”的误解,他又流下了委屈而无奈的泪。好在最后“老乡”认出他是八路军战士,才止住了他的泪。

③眼泪展现了伍原的心境,也使得这个人物形象更加真实丰满。

路 标

茹志鹃

没有,没有,没有石子,没有草棍,没有树枝,更没有白粉,没有任何一点路标的痕迹。

没有人,没有一个人。灰蒙蒙的天,灰蒙蒙的地,在这灰蒙蒙的天地当中,只有自己,站在一条灰蒙蒙的路上。

伍原想喊一声,就这么“喂”地喊一声。这里没有人,只是喊给自己听,壮壮胆,解解怯,泄泄闷,他要世界活着,自己活着。

但是,不能喊,不敢喊。他要窒息了。

行军路线是向北的,他是向北走的。走了有三小时,也许四小时。走了四十里,也许是五十里。应该到铁路了,也许站在铁路的边边上了?

停住脚,沉住气。再看一看,再听一听,只要一点点与人有关的东西,一缕烟,一个脚印,一丝灯光……那么,一切就有希望。自己,自己背上的档案,那里有埋在淮河畔的小榕的入党报告。还有老邹,咯着血的老邹,只有自己知道他躺在什么地方。

没有,一切与人有关的迹象都没有。

无声无息的泪水,乘着无月无星的夜,毫无顾忌地涌了出来。

“可能走岔了路?”伍原在心里跟自己商量着。

“不,方向是对的。在接近敌区时,是不做路标的。”

“那么,现在已经接近敌区了?”

“肯定,快到铁路了。”

“那就快走!不能停留!”顿时,伍原感觉在这灰蒙蒙的后面,有什么东西活动了起来,无数隐蔽的眼睛,冰冷的枪口,潜伏的危机。但是,往哪里走呢?

棉衣已经湿得贴在了胸口,背上是越来越沉的档案。伍原狠狠地跺了一脚,听天由命地坐到地上,泪水便像决了的堤。

可是,慢!那是什么?好像冥冥中有神,不,鬼!鬼火?

远远的,贴在地上,就那么一小点儿,一小点儿黄黄的光,不飘忽,不闪烁。伍原不敢眨眼,屏息静气,站起身,啊!一站起,它便像钻入了地下。伍原赶紧趴下。在呢!荧荧的,黄黄的,小小的一点儿。在呢!在呢!伍原小心翼翼地,敏捷地,他不知哪里来的这份力气,竟像只猫似的向那一小点儿轻盈迅速地爬去。

这如豆的一小点儿光。

世界再不是死的,自己再不是孤独的,部队就在前面,档案当然会安然无恙地交给指导员,老邹当然也会马上接回来。这一点儿如豆的光,明天,包含着一切的明天,这不飘忽,不闪烁,小如绿豆似的光。

有人了!找到人了!我到底找到老乡啦!“老乡!”伍原迫不及待地叫了一声。这一声叫,却把自己的眼泪叫得掉了下来。“老乡!老乡!”他连连地又叫了两声。一半是为了需要,一半是为了自己想叫。可是窝棚里静静的,没有任何反应。伍原赶紧爬到跟前,从高粱缝隙里看到,里面确确实实有一个人,一个老乡。他背对着棚口,席地坐着,正就着一盏油灯,低着头,紧张而有力地做着什么。

“老乡!”伍原稍稍放大了声音,那人依然低着头,急急地朝一个口袋里搓着玉米。看来,是一个聋子。伍原只得爬进棚去,正伸手想拉他一把,突然之间这老乡像背后长着触角,敏捷地跳起,把灯吹灭,然后转身想跑。伍原哪里肯让他跑掉,两臂一伸,把老乡的腿抱住了。那个人也不作声,就在伸手不见五指的矮棚里,和伍原扭打起来。伍原不肯还手,一边抵挡着,一边死死抱住不放。明知他是个聋子,可还是大叫着:“老乡!老乡!”

老乡却毫不理会,只是“唔唔”地叫着,挣出手来进行袭击。

伍原绝望了,这个人不但是聋子,还是个哑巴。伍原只得利用自己的重量,把他牢牢地揿在地上,但不知怎么才能让他明白自己是共产党,是野战军。伍原捉住老乡的一只手,把它贴到自己帽子上,想让他明白,这不是国民党的大盖帽,这是八路军的帽子。可是老乡并不理解,他死死捏紧拳头,硬勾着肘子,不肯就范,后来又忽然利用这个机会,迅速灵活地向伍原脸上猛击几下。

急,痛,头昏,眼前金星直冒,浑身大汗淋漓,不知如何才能摆脱这一窘境。伍原突然觉得疲惫至极,手脚发软,不住地冒汗。却不知怎么,流下了眼泪,好像刚才在路上没来得及流下的泪水,一齐奔涌而出。伍原伏在老乡身上,大哭了起来,为自己,为前面走不完的路,为小榕,为老邹,也为这个倒霉而顽强的老乡。

忽然,伍原觉得有只手轻轻地摸着自己的头,自己的帽子,自己的脸颊。老乡顿时“哇哇”地大叫起来,那一只手还拍着伍原的肩,一边挣扎着要起来。伍原松了手,但说不清为什么,人却仍伏在地上抽抽噎噎。

老乡挣脱了出来,急忙摸了火镰打着,点上了灯,上上下下地打量着伍原。猛然,他似乎省悟了什么,双手直向棚外挥动,又急急地拿起灯,拉着伍原爬出窝棚。他一手擎着灯,一手直指东北方向,然后做了个正步走的姿势,一双眼睛急切地盯着伍原。伍原点头,然后敬礼,然后转身走去。

伍原走上大路,回头望望,那一星豆子似的灯光,不飘忽,不移动,像是镶嵌在夜空当中。

夜空下的世界,依然斗转星移。

一九八四年十月二日(有删改)

巩固练习

巩固练习

从黑夜出发

王安忆

你看见街道上有什么?街道就是指楼房的礁石之间的裂缝,由于楼房的高耸陡峭,那些裂缝就特别深,看不见底似的。现在正是夜间,太阳走在它神圣的轨道上,早已经越过了我们,这些裂缝般的街道就靠了几盏路灯,才不至于彻底沉没到黑暗里去。这些路灯是怎么回事呢?它是我们人类动足了脑筋,积攒了几代人的聪敏和遐想,诞生出了几个英雄人物,利用水啊,火啊,蒸汽啊,还有铁丝啊,玻璃啊,胶皮啊,等等一大堆累赘,最后制造出来的,它的光简直谈不上是光,只要太阳一出来,这光就全部熔化了。太阳的光有多么的强烈,它的光就有多么的微弱。可是到了黑夜,在礁石底的裂缝中走路,还得靠它。或者应该这样说,有了它,黑夜里,礁石底的裂缝中,才会有人走路。

这些夜不归宿,在路灯的暗光下走路的,是些什么人呢?他们的行动举止看起来都有些模棱两可,不知所以,你不知道他们是在做什么。他们有些像鬼魅,又有些像梦魇,他们实际上就是从我们的梦魇里钻出来的,我们自己都认不出来了,因为我们实在睡得太熟了,我们听不见自己的梦呓,也记不得我们的梦。梦里轰轰烈烈,醒来却全忘了。连那些梦游者都忘记了他们的行踪。

梦魇是要比清醒自由,天地广博,假如它能被白昼的通用的语言翻译出来,那可是神奇的生活,波澜迭起,引人入胜。可惜这时候太阳正走在背道上,梦魇只能在几盏路灯下活动。这就难免有一种鬼魅的形状,其实不能怪它,两眼一抹黑的,它自己也看不清自己,所以难免还是盲目的。

夜间行车,或者夜间行船,是梦魇的归宿,梦魇一旦走上旅途,它便寿终正寝。但这并不是说它从此终结,而是更换了生存的形式。这带有蜕变和新生的意思,还有进化的意思。当然,这并不是所有的梦魇的终局,这只占梦魇的万分之一,可说是它的聚精会神,钟灵毓秀,也是要经历很多代的沉淀、淘汰,采集精华,是象牙塔尖上的梦魇。

现在,梦魇换了名字,它的新名字就叫作思想。它的全称为“奇思异想”,我们一般直呼简称:思想。我俯瞰着车和船的行进,看出了思想和梦魇的有所不同。即便是在深沉的黑夜,依然能看见蜿蜒的轨道,在夜色里闪闪发光,还有海面上犁开的水道,波浪像翻开的泥土一般,向两边卷起,船便从中走了过去。这就是思想的轨道,它不再是瞎摸瞎撞一气,而是有了轨道。

再接着说车窗前掠过的风景,树是最近的,还有略远的,比如房屋,它是要稍稍长久的物质。它要从容一些,虚形便只占实体的三分之一光景,变成了它的一道镶边,也是有光和影滚动的。然而正由于它的逝去要缓慢一些,它的变形就更加显著并且突出。从它进入视线到最后退出,它迅速地走完了由嫩及盛,由盛及衰的道路。你们看不出它就像一朵花,张开它的花瓣,然后凋谢,我看得出。有那么一刹那,它完全呈正面地展开在眼前,从来未有的完美,这就是它的黄金的全盛时期。然后,死亡就来临,它永远地逝出视线。它的身形迅速枯萎,缩小,最终消失,埋葬在视野的盲点之中。盲点是思想的巨大的坟墓。

再远些的是农田,它们呈现扇形地在视线中缓缓走过。这要比不动的农田更加壮阔,这有一种旋律感,各种乐器都在各自的位置上工作起来,思想的声音就在这里,你听无声,其实有声。由于疾驶的速度,农田是依附在了时间的流程上,这便合上了音乐的本质,这就是在疾驶的车窗前,视觉转变成听觉的缘故。在这里,看的东西成了听的东西。静止的事物在动态中变形得多么厉害,简直是奇迹了。在这一段距离之外,情形就是这样的。它似乎一直走不出视线,旋律一直原地进行,其实已经转换了调性,这一节不是那一节了。这是视力的错觉,这错觉是一个陷阱,用思想的专用名词来说,就是歧义。现在可以看见,思想可是比梦魇规矩多了,车轮下的铁轨就是明证,人间的名字就叫作“文明”。

现在,我的眼睛沉落了下去,落到了海平线以下,去追踪思想的航线。出发的汽笛已经唱过,梦魇溶解在晨曦中,太阳升出海面,金色的海水挡住了眼睛。耳里却灌满了声音。我凭着听觉,辨别我所在的方位。可是不消说,思想诞生的一刻真有些把我镇住了,它是如何激流涌动,汹涌澎湃啊!

海上风暴是经过长期的平淡乏味的航行之后,终于来临的一幕大戏剧。它是由无数渐变积攒起来的骤变,一个大转折。海底那些永无人知的沉船的残骸就是死亡。除了我,谁能看见这些沉睡的残骸?它们周身长满了苔藓和寄生的贝类,还缠绕着水草,是一具庞大的尸体。这样的尸体,海底不计其数,鱼儿在它们边上做着追逐和躲藏的游戏,所以它们又像是一种类似纪念碑的建筑。这就是死亡的思想的尸体。而那些生还的幸运航船,则继续航行,去赴它们与漂流瓶的约会。

我们看见有一个晶亮的点,在向海岸驶去,它在平静的涨潮的波浪上行进的节奏,是音乐里称作“如歌的行板”的那种。我们追逐着它,其实不是追逐,而是潜流与风向终于合二为一,我们终于走在同一条航道上。这是思想走完所有规定的路程,重新解散,化为烟云,有一些气体在太阳的光和热里凝成一种透明的物质,又在黎明的寒冷中固定了无形的形状,这就是灵感的由来。(有删改)

巩固练习

从黑夜出发 王安忆

你看见街道上有什么?街道就是指楼房的礁石之间的裂缝,由于楼房的高耸陡峭,那些裂缝就特别深,看不见底似的。现在正是夜间,太阳走在它神圣的轨道上,早已经越过了我们,这些裂缝般的街道就靠了几盏路灯,才不至于彻底沉没到黑暗里去。这些路灯是怎么回事呢?它是我们人类动足了脑筋,积攒了几代人的聪敏和遐想,诞生出了几个英雄人物,利用水啊,火啊,蒸汽啊,还有铁丝啊,玻璃啊,胶皮啊,等等一大堆累赘,最后制造出来的,它的光简直谈不上是光,只要太阳一出来,这光就全部熔化了。太阳的光有多么的强烈,它的光就有多么的微弱。可是到了黑夜,在礁石底的裂缝中走路,还得靠它。或者应该这样说,有了它,黑夜里,礁石底的裂缝中,才会有人走路。

这些夜不归宿,在路灯的暗光下走路的,是些什么人呢?他们的行动举止看起来都有些模棱两可,不知所以,你不知道他们是在做什么。他们有些像鬼魅,又有些像梦魇,他们实际上就是从我们的梦魇里钻出来的,我们自己都认不出来了,因为我们实在睡得太熟了,我们听不见自己的梦呓,也记不得我们的梦。梦里轰轰烈烈,醒来却全忘了。连那些梦游者都忘记了他们的行踪。

梦魇是要比清醒自由,天地广博,假如它能被白昼的通用的语言翻译出来,那可是神奇的生活,波澜迭起,引人入胜。可惜这时候太阳正走在背道上,梦魇只能在几盏路灯下活动。这就难免有一种鬼魅的形状,其实不能怪它,两眼一抹黑的,它自己也看不清自己,所以难免还是盲目的。

巩固练习

夜间行车,或者夜间行船,是梦魇的归宿,梦魇一旦走上旅途,它便寿终正寝。但这并不是说它从此终结,而是更换了生存的形式。这带有蜕变和新生的意思,还有进化的意思。当然,这并不是所有的梦魇的终局,这只占梦魇的万分之一,可说是它的聚精会神,钟灵毓秀,也是要经历很多代的沉淀、淘汰,采集精华,是象牙塔尖上的梦魇。

现在,梦魇换了名字,它的新名字就叫作思想。它的全称为“奇思异想”,我们一般直呼简称:思想。我俯瞰着车和船的行进,看出了思想和梦魇的有所不同。即便是在深沉的黑夜,依然能看见蜿蜒的轨道,在夜色里闪闪发光,还有海面上犁开的水道,波浪像翻开的泥土一般,向两边卷起,船便从中走了过去。这就是思想的轨道,它不再是瞎摸瞎撞一气,而是有了轨道。

再接着说车窗前掠过的风景,树是最近的,还有略远的,比如房屋,它是要稍稍长久的物质。它要从容一些,虚形便只占实体的三分之一光景,变成了它的一道镶边,也是有光和影滚动的。然而正由于它的逝去要缓慢一些,它的变形就更加显著并且突出。从它进入视线到最后退出,它迅速地走完了由嫩及盛,由盛及衰的道路。你们看不出它就像一朵花,张开它的花瓣,然后凋谢,我看得出。有那么一刹那,它完全呈正面地展开在眼前,从来未有的完美,这就是它的黄金的全盛时期。然后,死亡就来临,它永远地逝出视线。它的身形迅速枯萎,缩小,最终消失,埋葬在视野的盲点之中。盲点是思想的巨大的坟墓。

巩固练习

再远些的是农田,它们呈现扇形地在视线中缓缓走过。这要比不动的农田更加壮阔,这有一种旋律感,各种乐器都在各自的位置上工作起来,思想的声音就在这里,你听无声,其实有声。由于疾驶的速度,农田是依附在了时间的流程上,这便合上了音乐的本质,这就是在疾驶的车窗前,视觉转变成听觉的缘故。在这里,看的东西成了听的东西。静止的事物在动态中变形得多么厉害,简直是奇迹了。在这一段距离之外,情形就是这样的。它似乎一直走不出视线,旋律一直原地进行,其实已经转换了调性,这一节不是那一节了。这是视力的错觉,这错觉是一个陷阱,用思想的专用名词来说,就是歧义。现在可以看见,思想可是比梦魇规矩多了,车轮下的铁轨就是明证,人间的名字就叫作“文明”。

现在,我的眼睛沉落了下去,落到了海平线以下,去追踪思想的航线。出发的汽笛已经唱过,梦魇溶解在晨曦中,太阳升出海面,金色的海水挡住了眼睛。耳里却灌满了声音。我凭着听觉,辨别我所在的方位。可是不消说,思想诞生的一刻真有些把我镇住了,它是如何激流涌动,汹涌澎湃啊!

巩固练习

海上风暴是经过长期的平淡乏味的航行之后,终于来临的一幕大戏剧。它是由无数渐变积攒起来的骤变,一个大转折。海底那些永无人知的沉船的残骸就是死亡。除了我,谁能看见这些沉睡的残骸?它们周身长满了苔藓和寄生的贝类,还缠绕着水草,是一具庞大的尸体。这样的尸体,海底不计其数,鱼儿在它们边上做着追逐和躲藏的游戏,所以它们又像是一种类似纪念碑的建筑。这就是死亡的思想的尸体。而那些生还的幸运航船,则继续航行,去赴它们与漂流瓶的约会。

我们看见有一个晶亮的点,在向海岸驶去,它在平静的涨潮的波浪上行进的节奏,是音乐里称作“如歌的行板”的那种。我们追逐着它,其实不是追逐,而是潜流与风向终于合二为一,我们终于走在同一条航道上。这是思想走完所有规定的路程,重新解散,化为烟云,有一些气体在太阳的光和热里凝成一种透明的物质,又在黎明的寒冷中固定了无形的形状,这就是灵感的由来。(有删改)

巩固练习

从黑夜出发

王安忆

你看见街道上有什么?街道就是指楼房的礁石之间的裂缝,由于楼房的高耸陡峭,那些裂缝就特别深,看不见底似的。现在正是夜间,太阳走在它神圣的轨道上,早已经越过了我们,这些裂缝般的街道就靠了几盏路灯,才不至于彻底沉没到黑暗里去。这些路灯是怎么回事呢?它是我们人类动足了脑筋,积攒了几代人的聪敏和遐想,诞生出了几个英雄人物,利用水啊,火啊,蒸汽啊,还有铁丝啊,玻璃啊,胶皮啊,等等一大堆累赘,最后制造出来的,它的光简直谈不上是光,只要太阳一出来,这光就全部熔化了。太阳的光有多么的强烈,它的光就有多么的微弱。可是到了黑夜,在礁石底的裂缝中走路,还得靠它。或者应该这样说,有了它,黑夜里,礁石底的裂缝中,才会有人走路。

这些夜不归宿,在路灯的暗光下走路的,是些什么人呢?他们的行动举止看起来都有些模棱两可,不知所以,你不知道他们是在做什么。他们有些像鬼魅,又有些像梦魇,他们实际上就是从我们的梦魇里钻出来的,我们自己都认不出来了,因为我们实在睡得太熟了,我们听不见自己的梦呓,也记不得我们的梦。梦里轰轰烈烈,醒来却全忘了。连那些梦游者都忘记了他们的行踪。

梦魇是要比清醒自由,天地广博,假如它能被白昼的通用的语言翻译出来,那可是神奇的生活,波澜迭起,引人入胜。可惜这时候太阳正走在背道上,梦魇只能在几盏路灯下活动。这就难免有一种鬼魅的形状,其实不能怪它,两眼一抹黑的,它自己也看不清自己,所以难免还是盲目的。

夜间行车,或者夜间行船,是梦魇的归宿,梦魇一旦走上旅途,它便寿终正寝。但这并不是说它从此终结,而是更换了生存的形式。这带有蜕变和新生的意思,还有进化的意思。当然,这并不是所有的梦魇的终局,这只占梦魇的万分之一,可说是它的聚精会神,钟灵毓秀,也是要经历很多代的沉淀、淘汰,采集精华,是象牙塔尖上的梦魇。

现在,梦魇换了名字,它的新名字就叫作思想。它的全称为“奇思异想”,我们一般直呼简称:思想。我俯瞰着车和船的行进,看出了思想和梦魇的有所不同。即便是在深沉的黑夜,依然能看见蜿蜒的轨道,在夜色里闪闪发光,还有海面上犁开的水道,波浪像翻开的泥土一般,向两边卷起,船便从中走了过去。这就是思想的轨道,它不再是瞎摸瞎撞一气,而是有了轨道。

再接着说车窗前掠过的风景,树是最近的,还有略远的,比如房屋,它是要稍稍长久的物质。它要从容一些,虚形便只占实体的三分之一光景,变成了它的一道镶边,也是有光和影滚动的。然而正由于它的逝去要缓慢一些,它的变形就更加显著并且突出。从它进入视线到最后退出,它迅速地走完了由嫩及盛,由盛及衰的道路。你们看不出它就像一朵花,张开它的花瓣,然后凋谢,我看得出。有那么一刹那,它完全呈正面地展开在眼前,从来未有的完美,这就是它的黄金的全盛时期。然后,死亡就来临,它永远地逝出视线。它的身形迅速枯萎,缩小,最终消失,埋葬在视野的盲点之中。盲点是思想的巨大的坟墓。

再远些的是农田,它们呈现扇形地在视线中缓缓走过。这要比不动的农田更加壮阔,这有一种旋律感,各种乐器都在各自的位置上工作起来,思想的声音就在这里,你听无声,其实有声。由于疾驶的速度,农田是依附在了时间的流程上,这便合上了音乐的本质,这就是在疾驶的车窗前,视觉转变成听觉的缘故。在这里,看的东西成了听的东西。静止的事物在动态中变形得多么厉害,简直是奇迹了。在这一段距离之外,情形就是这样的。它似乎一直走不出视线,旋律一直原地进行,其实已经转换了调性,这一节不是那一节了。这是视力的错觉,这错觉是一个陷阱,用思想的专用名词来说,就是歧义。现在可以看见,思想可是比梦魇规矩多了,车轮下的铁轨就是明证,人间的名字就叫作“文明”。

现在,我的眼睛沉落了下去,落到了海平线以下,去追踪思想的航线。出发的汽笛已经唱过,梦魇溶解在晨曦中,太阳升出海面,金色的海水挡住了眼睛。耳里却灌满了声音。我凭着听觉,辨别我所在的方位。可是不消说,思想诞生的一刻真有些把我镇住了,它是如何激流涌动,汹涌澎湃啊!

海上风暴是经过长期的平淡乏味的航行之后,终于来临的一幕大戏剧。它是由无数渐变积攒起来的骤变,一个大转折。海底那些永无人知的沉船的残骸就是死亡。除了我,谁能看见这些沉睡的残骸?它们周身长满了苔藓和寄生的贝类,还缠绕着水草,是一具庞大的尸体。这样的尸体,海底不计其数,鱼儿在它们边上做着追逐和躲藏的游戏,所以它们又像是一种类似纪念碑的建筑。这就是死亡的思想的尸体。而那些生还的幸运航船,则继续航行,去赴它们与漂流瓶的约会。

我们看见有一个晶亮的点,在向海岸驶去,它在平静的涨潮的波浪上行进的节奏,是音乐里称作“如歌的行板”的那种。我们追逐着它,其实不是追逐,而是潜流与风向终于合二为一,我们终于走在同一条航道上。这是思想走完所有规定的路程,重新解散,化为烟云,有一些气体在太阳的光和热里凝成一种透明的物质,又在黎明的寒冷中固定了无形的形状,这就是灵感的由来。(有删改)

1.人的各种意识活动是怎样“行走”的?请结合全文简要叙述。

①梦魇自由但盲目;

②思想有轨道,但有时也存在盲点和歧视的局限;

③经过海上风暴(思想巨变)洗礼的思想,会去赶赴与漂流瓶约会,若两者相遇,灵感便产生了。

巩固练习

从黑夜出发

王安忆

你看见街道上有什么?街道就是指楼房的礁石之间的裂缝,由于楼房的高耸陡峭,那些裂缝就特别深,看不见底似的。现在正是夜间,太阳走在它神圣的轨道上,早已经越过了我们,这些裂缝般的街道就靠了几盏路灯,才不至于彻底沉没到黑暗里去。这些路灯是怎么回事呢?它是我们人类动足了脑筋,积攒了几代人的聪敏和遐想,诞生出了几个英雄人物,利用水啊,火啊,蒸汽啊,还有铁丝啊,玻璃啊,胶皮啊,等等一大堆累赘,最后制造出来的,它的光简直谈不上是光,只要太阳一出来,这光就全部熔化了。太阳的光有多么的强烈,它的光就有多么的微弱。可是到了黑夜,在礁石底的裂缝中走路,还得靠它。或者应该这样说,有了它,黑夜里,礁石底的裂缝中,才会有人走路。

这些夜不归宿,在路灯的暗光下走路的,是些什么人呢?他们的行动举止看起来都有些模棱两可,不知所以,你不知道他们是在做什么。他们有些像鬼魅,又有些像梦魇,他们实际上就是从我们的梦魇里钻出来的,我们自己都认不出来了,因为我们实在睡得太熟了,我们听不见自己的梦呓,也记不得我们的梦。梦里轰轰烈烈,醒来却全忘了。连那些梦游者都忘记了他们的行踪。

梦魇是要比清醒自由,天地广博,假如它能被白昼的通用的语言翻译出来,那可是神奇的生活,波澜迭起,引人入胜。可惜这时候太阳正走在背道上,梦魇只能在几盏路灯下活动。这就难免有一种鬼魅的形状,其实不能怪它,两眼一抹黑的,它自己也看不清自己,所以难免还是盲目的。

夜间行车,或者夜间行船,是梦魇的归宿,梦魇一旦走上旅途,它便寿终正寝。但这并不是说它从此终结,而是更换了生存的形式。这带有蜕变和新生的意思,还有进化的意思。当然,这并不是所有的梦魇的终局,这只占梦魇的万分之一,可说是它的聚精会神,钟灵毓秀,也是要经历很多代的沉淀、淘汰,采集精华,是象牙塔尖上的梦魇。

现在,梦魇换了名字,它的新名字就叫作思想。它的全称为“奇思异想”,我们一般直呼简称:思想。我俯瞰着车和船的行进,看出了思想和梦魇的有所不同。即便是在深沉的黑夜,依然能看见蜿蜒的轨道,在夜色里闪闪发光,还有海面上犁开的水道,波浪像翻开的泥土一般,向两边卷起,船便从中走了过去。这就是思想的轨道,它不再是瞎摸瞎撞一气,而是有了轨道。

再接着说车窗前掠过的风景,树是最近的,还有略远的,比如房屋,它是要稍稍长久的物质。它要从容一些,虚形便只占实体的三分之一光景,变成了它的一道镶边,也是有光和影滚动的。然而正由于它的逝去要缓慢一些,它的变形就更加显著并且突出。从它进入视线到最后退出,它迅速地走完了由嫩及盛,由盛及衰的道路。你们看不出它就像一朵花,张开它的花瓣,然后凋谢,我看得出。有那么一刹那,它完全呈正面地展开在眼前,从来未有的完美,这就是它的黄金的全盛时期。然后,死亡就来临,它永远地逝出视线。它的身形迅速枯萎,缩小,最终消失,埋葬在视野的盲点之中。盲点是思想的巨大的坟墓。

再远些的是农田,它们呈现扇形地在视线中缓缓走过。这要比不动的农田更加壮阔,这有一种旋律感,各种乐器都在各自的位置上工作起来,思想的声音就在这里,你听无声,其实有声。由于疾驶的速度,农田是依附在了时间的流程上,这便合上了音乐的本质,这就是在疾驶的车窗前,视觉转变成听觉的缘故。在这里,看的东西成了听的东西。静止的事物在动态中变形得多么厉害,简直是奇迹了。在这一段距离之外,情形就是这样的。它似乎一直走不出视线,旋律一直原地进行,其实已经转换了调性,这一节不是那一节了。这是视力的错觉,这错觉是一个陷阱,用思想的专用名词来说,就是歧义。现在可以看见,思想可是比梦魇规矩多了,车轮下的铁轨就是明证,人间的名字就叫作“文明”。

现在,我的眼睛沉落了下去,落到了海平线以下,去追踪思想的航线。出发的汽笛已经唱过,梦魇溶解在晨曦中,太阳升出海面,金色的海水挡住了眼睛。耳里却灌满了声音。我凭着听觉,辨别我所在的方位。可是不消说,思想诞生的一刻真有些把我镇住了,它是如何激流涌动,汹涌澎湃啊!

海上风暴是经过长期的平淡乏味的航行之后,终于来临的一幕大戏剧。它是由无数渐变积攒起来的骤变,一个大转折。海底那些永无人知的沉船的残骸就是死亡。除了我,谁能看见这些沉睡的残骸?它们周身长满了苔藓和寄生的贝类,还缠绕着水草,是一具庞大的尸体。这样的尸体,海底不计其数,鱼儿在它们边上做着追逐和躲藏的游戏,所以它们又像是一种类似纪念碑的建筑。这就是死亡的思想的尸体。而那些生还的幸运航船,则继续航行,去赴它们与漂流瓶的约会。

我们看见有一个晶亮的点,在向海岸驶去,它在平静的涨潮的波浪上行进的节奏,是音乐里称作“如歌的行板”的那种。我们追逐着它,其实不是追逐,而是潜流与风向终于合二为一,我们终于走在同一条航道上。这是思想走完所有规定的路程,重新解散,化为烟云,有一些气体在太阳的光和热里凝成一种透明的物质,又在黎明的寒冷中固定了无形的形状,这就是灵感的由来。(有删改)

2.作者的创作意识是如何影响到整篇小说的构思的?请结合全文分析。

①以叙述人的思绪感受作为线索,充满着联想、想象与感受的心理活动,呈现出较强的意识流色彩。

②通过种种空间和场景的变化展现出人的各种意识产生,揭示人类思想的诸多奥秘。

③善于运用生动形象的语言表达,将晦涩难懂的思维活动转化为天马行空般的旅途探险,充满意识的活跃性。

巩固练习

从黑夜出发

王安忆

你看见街道上有什么?街道就是指楼房的礁石之间的裂缝,由于楼房的高耸陡峭,那些裂缝就特别深,看不见底似的。现在正是夜间,太阳走在它神圣的轨道上,早已经越过了我们,这些裂缝般的街道就靠了几盏路灯,才不至于彻底沉没到黑暗里去。这些路灯是怎么回事呢?它是我们人类动足了脑筋,积攒了几代人的聪敏和遐想,诞生出了几个英雄人物,利用水啊,火啊,蒸汽啊,还有铁丝啊,玻璃啊,胶皮啊,等等一大堆累赘,最后制造出来的,它的光简直谈不上是光,只要太阳一出来,这光就全部熔化了。太阳的光有多么的强烈,它的光就有多么的微弱。可是到了黑夜,在礁石底的裂缝中走路,还得靠它。或者应该这样说,有了它,黑夜里,礁石底的裂缝中,才会有人走路。

这些夜不归宿,在路灯的暗光下走路的,是些什么人呢?他们的行动举止看起来都有些模棱两可,不知所以,你不知道他们是在做什么。他们有些像鬼魅,又有些像梦魇,他们实际上就是从我们的梦魇里钻出来的,我们自己都认不出来了,因为我们实在睡得太熟了,我们听不见自己的梦呓,也记不得我们的梦。梦里轰轰烈烈,醒来却全忘了。连那些梦游者都忘记了他们的行踪。

梦魇是要比清醒自由,天地广博,假如它能被白昼的通用的语言翻译出来,那可是神奇的生活,波澜迭起,引人入胜。可惜这时候太阳正走在背道上,梦魇只能在几盏路灯下活动。这就难免有一种鬼魅的形状,其实不能怪它,两眼一抹黑的,它自己也看不清自己,所以难免还是盲目的。

夜间行车,或者夜间行船,是梦魇的归宿,梦魇一旦走上旅途,它便寿终正寝。但这并不是说它从此终结,而是更换了生存的形式。这带有蜕变和新生的意思,还有进化的意思。当然,这并不是所有的梦魇的终局,这只占梦魇的万分之一,可说是它的聚精会神,钟灵毓秀,也是要经历很多代的沉淀、淘汰,采集精华,是象牙塔尖上的梦魇。

现在,梦魇换了名字,它的新名字就叫作思想。它的全称为“奇思异想”,我们一般直呼简称:思想。我俯瞰着车和船的行进,看出了思想和梦魇的有所不同。即便是在深沉的黑夜,依然能看见蜿蜒的轨道,在夜色里闪闪发光,还有海面上犁开的水道,波浪像翻开的泥土一般,向两边卷起,船便从中走了过去。这就是思想的轨道,它不再是瞎摸瞎撞一气,而是有了轨道。

再接着说车窗前掠过的风景,树是最近的,还有略远的,比如房屋,它是要稍稍长久的物质。它要从容一些,虚形便只占实体的三分之一光景,变成了它的一道镶边,也是有光和影滚动的。然而正由于它的逝去要缓慢一些,它的变形就更加显著并且突出。从它进入视线到最后退出,它迅速地走完了由嫩及盛,由盛及衰的道路。你们看不出它就像一朵花,张开它的花瓣,然后凋谢,我看得出。有那么一刹那,它完全呈正面地展开在眼前,从来未有的完美,这就是它的黄金的全盛时期。然后,死亡就来临,它永远地逝出视线。它的身形迅速枯萎,缩小,最终消失,埋葬在视野的盲点之中。盲点是思想的巨大的坟墓。

再远些的是农田,它们呈现扇形地在视线中缓缓走过。这要比不动的农田更加壮阔,这有一种旋律感,各种乐器都在各自的位置上工作起来,思想的声音就在这里,你听无声,其实有声。由于疾驶的速度,农田是依附在了时间的流程上,这便合上了音乐的本质,这就是在疾驶的车窗前,视觉转变成听觉的缘故。在这里,看的东西成了听的东西。静止的事物在动态中变形得多么厉害,简直是奇迹了。在这一段距离之外,情形就是这样的。它似乎一直走不出视线,旋律一直原地进行,其实已经转换了调性,这一节不是那一节了。这是视力的错觉,这错觉是一个陷阱,用思想的专用名词来说,就是歧义。现在可以看见,思想可是比梦魇规矩多了,车轮下的铁轨就是明证,人间的名字就叫作“文明”。

现在,我的眼睛沉落了下去,落到了海平线以下,去追踪思想的航线。出发的汽笛已经唱过,梦魇溶解在晨曦中,太阳升出海面,金色的海水挡住了眼睛。耳里却灌满了声音。我凭着听觉,辨别我所在的方位。可是不消说,思想诞生的一刻真有些把我镇住了,它是如何激流涌动,汹涌澎湃啊!

海上风暴是经过长期的平淡乏味的航行之后,终于来临的一幕大戏剧。它是由无数渐变积攒起来的骤变,一个大转折。海底那些永无人知的沉船的残骸就是死亡。除了我,谁能看见这些沉睡的残骸?它们周身长满了苔藓和寄生的贝类,还缠绕着水草,是一具庞大的尸体。这样的尸体,海底不计其数,鱼儿在它们边上做着追逐和躲藏的游戏,所以它们又像是一种类似纪念碑的建筑。这就是死亡的思想的尸体。而那些生还的幸运航船,则继续航行,去赴它们与漂流瓶的约会。

我们看见有一个晶亮的点,在向海岸驶去,它在平静的涨潮的波浪上行进的节奏,是音乐里称作“如歌的行板”的那种。我们追逐着它,其实不是追逐,而是潜流与风向终于合二为一,我们终于走在同一条航道上。这是思想走完所有规定的路程,重新解散,化为烟云,有一些气体在太阳的光和热里凝成一种透明的物质,又在黎明的寒冷中固定了无形的形状,这就是灵感的由来。(有删改)

练习提高

阅

读知识

题型知识