人教版七年级下册语文《阿长与《山海经》》同步练习(含答案)

文档属性

| 名称 | 人教版七年级下册语文《阿长与《山海经》》同步练习(含答案) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 80.5KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2022-12-27 11:41:00 | ||

图片预览

文档简介

人教版七年级下册语文《阿长与《山海经》》同步练习(含答案)

一、积累与运用

1.指出下列词语中书写有错误的一项( )

A.惶急 保姆 臂膊 莫明其妙 B.菩萨 麻烦 磨难 情有可原

C.淡薄 大概 谋害 深不可测 D.书籍 哀悼 疏懒 郑重其事

2.下列划线字注音全都正确的一项是( )

A.惶急(huáng) 疮疤(chuāng) 掳去(lǚ)

B.憎恨(zèng) 絮说(xù) 惧惮(dàn)

C.粗拙(zhuō) 悚然(sōng) 恭喜(gōng)

D.疏懒(shū) 惊骇(hài) 孤孀(shuāng)

3.下面说法有误的一项是( )

A.《阿长与<山海经>》选自鲁迅的散文集《呐喊》。

B.鲁迅是我国伟大的文学家、思想家、革命家,原名周树人,浙江绍兴人。

C.《阿长与<山海经>》以记叙为主,作者通过对长妈妈的回忆,表达了他对劳动人民的真挚感情,热情赞颂了劳动人民的优秀品质;同时揭露和批判了封建礼教对劳动人民的思想毒害。

D.阿长是一个很不幸而又热切渴望平安,虽没有文化,粗俗、好事,而又心地善良,热心帮助孩子解决困难的劳动妇女的形象。

4.下面是有关《阿长与<山海经>》的漫画,请仔细赏读后回答问题。

(1)这幅漫画所描述的是什么事情?

(2)用简洁的语言描绘画面的内容,用上“津津有味”“迫不及待”两个成语。

5.阅读下面的文字,完成后面各题。

6月5日是世界环境日。今年的主题是“为了地球上的生命——拯救我们的海洋”。海洋占地球面积的71%,远远超过陆地面积。科学家研究认为:地球上的生命起源于海洋,至今海洋中的生物物种仍远远 陆地上的生物物种。 因此,必须以“为了地球上的生命”的高度来拯救我们的海洋。

(1)根据上下文,甲处应填入的词是( )

A.多于 B.少于 C.高于 D.低于

(2)将下面的内容填入乙处,正确的顺序应该是( )

A.但近年来海洋正在成为一个藏污纳垢的巨大“垃圾场”,海洋生态环境日趋恶化,生物种类急剧减少。

B.海洋里丰富的食物资源,千万年来滋养着人类。

C.长期的过度捕捞使全世界2/ǎ的产鱼区繁殖量不足,捕鱼区域只能向深海推进,这更加剧了海洋资源的枯竭。

D.海洋里又有丰富的矿产资源、海水化学资源、动力资源等,它对人类的贡献是全方位的。

A.④①②③ B.②④③① C.①③②④ D.②④①③

6.阅读下面的材料,完成后面的问题。

材料一:曾一度热播的电视剧《虎妈猫爸》。让“爹娘难当”成了朋友圈里热议的话题,也让“起跑线”的争论再度被热炒。也许,①通过采访各类专家,让人们可以找到“真正起跑线”的答案。

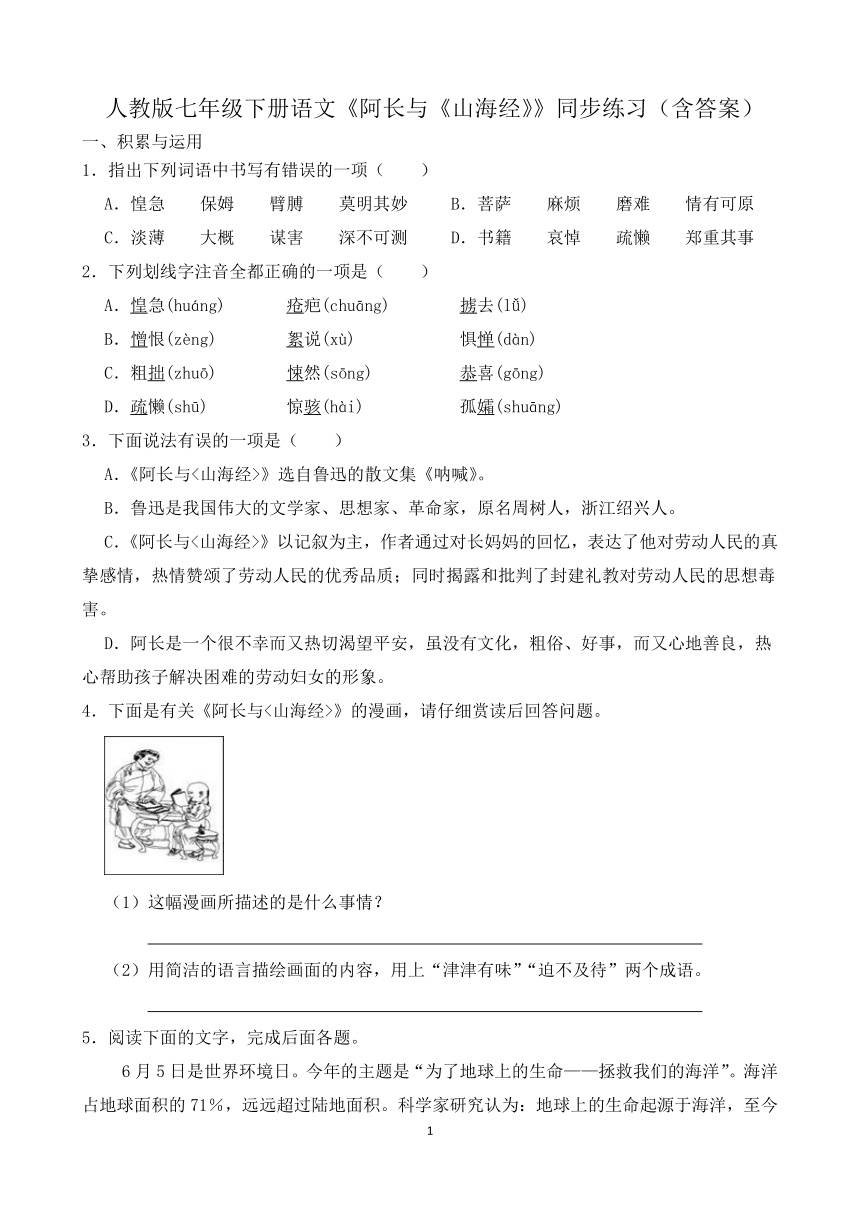

材料二:对家长说“孩子不能输在起跑线上”问题的调查结果

材料三:②在孩子的成长过程中,最重要的教育资源其实是父母自身。“正本”必须“溯源”,③家长只有形成正确的育儿观,才能帮助孩子在成长的每一天中都向着理想的终点奔跑。从这个意义上讲,父母才是孩子成长的真正起跑线。

材料四:④专家提醒:将近78%以上的孩子有心事总会选择向朋友和同学诉说。由此可见,父母还要理解孩子的内心世界,才能让孩子更好地成长。

(1)请根据以上材料,概括“真正起跑线”的内涵。

(2)请用一句话概括材料二图表中所包含的主要信息。(不超过25个字)

(3)以上材料中四个画线句子有两句存在语病,请指出序号并加以改正。

二、阅读与理解

(一)课内阅读

①大概是太过于念念不忘了,连阿长也来问《山海经》是怎么一回事。这是我向来没有和她说过的,我知道她并非学者,说了也无益;但既然来问,也就都对她说了。

②过了十多天,或者一个月罢,我还很记得,是她告假回家以后的四五天,她穿着新的蓝布衫回来了,一见面,就将一包书递给我,高兴地说道:

③“哥儿,有画儿的‘三哼经’,我给你买来了!”

④我似乎遇着了一个霹雳,全体都震悚起来;赶紧去接过来,打开纸包,是四本小小的书,略略一翻,人面的兽,九头的蛇,……果然都在内。

⑤这又使我发生新的敬意了,别人不肯做,或不能做的事,她却能够做成功。她确有伟大的神力。谋害隐鼠的怨恨,从此完全消灭了。

⑥这四本书,乃是我最初得到,最为心爱的宝书。

(1)从选文看,课文以“阿长与《山海经》”为题有何用意

(2)文中画线的句子运用了什么修辞手法 有什么表达效果

(3)阿长为什么关心《山海经》 这突出了她的什么特点

(4)“我”为什么把阿长送的《山海经》看做“最为心爱的宝书”

(二)课外阅读

母亲养蜗牛

梁晓声

父亲去世后,母亲来北京跟我住。我忙于写作,实在抽不出空陪她。母亲被寂寞所困的情形,令人感到凄楚。

楼上人家赠予母亲几只小蜗牛。那几个小东西,只有小指甲的一半儿大,粉红色,半透明,可爱极了。

母亲非常喜欢这几个小生命,将它们安置在一个漂亮的茶叶盒儿里,还预先垫了潮湿的细沙。母亲似乎又有了需精心照料和养育的儿女了。她经常将那小铁盒儿放在窗台上,盒盖儿敞开一半,让那些小东西晒晒太阳。并且很久很久地守着。怕它们爬到盒子外边爬丢了。

它们爱吃菜心儿.母亲便将蔬菜最嫩的部分细细剁碎,撒在盒儿内。

母亲日渐一日地对它们有了特殊的感情。那种感情,是与小生命的一种无言的心灵交流。有时,为了讨母亲欢心,我也停止写作,与母亲共同观赏。

八岁的儿子也对它们产生了浓厚的兴趣:“奶奶,它们能长多大啊 ”

“能长到你的拳头那么大呢!”

“奶奶,你吃过蜗牛吗 ”

“吃 ……”

“奶奶,我想吃蜗牛!我还想喝蜗牛汤!我同学就吃过,说可好吃了!”

“可……它们现在还小啊……”

“我等它们长大了再吃。不,我要等它们生出小蜗牛以后再吃,这样我就可以一直有蜗牛吃了。奶奶你说是不是 ”

母亲愕然。

我阻止他:“不许存这份念头!不许再跟奶奶说这种话!”儿子眨巴眨巴眼睛,受了天大委屈似的,一副要哭的模样。

母亲便说:“好,好,等它们长大了,奶奶一定做给你吃。”

从此,母亲观看那些小生命的时候,儿子肯定也凑过去观看。

先是,儿子问它们为什么还没长大,而母亲肯定地回答——它们分明已经长大了。

后来是,儿子确定地说,它们已经长大了,不是长大了一些,而是长大了许多。而母亲总是摇头——根本就没长。

然而,不管母亲和儿子怎么想,怎么说,那些小生命的确是一天天长大着。壳儿开始变黑变硬了,它们的头和柔软的身躯,从背着的“房崖”内探出时,憨态可掬,很有妙趣了。

母亲将它们移入一个大一些的更漂亮的盒子。

“奶奶,它们就是长大了吧 它们再长大一倍,就该吃它们了吧 ”

“不行。得长到和你拳头一般儿大。你不是说要等它们生出小蜗牛之后再吃吗 ”

“奶奶,我不想等了,现在就要吃,只吃一次,尝尝什么味儿就行了。”

母亲默不作答。

我认为有必要和儿子进行一次严肃的谈话了。趁母亲不在家,我将儿子拉至跟前,对他讲奶奶一生多么的不容易;讲自爷爷去世后,奶奶内心的孤独和寂寞;讲那些小蜗牛对于奶奶的意义……儿子低下头说:“爸爸,我明白了,如果我吃了蜗牛,便是吃了奶奶的那一点儿欢悦。”从此,儿子再不盼着吃蜗牛了。

一天晚饭时,母亲端上一盆儿汤,对儿子说:“你不是要喝蜗牛汤吗 我给你做了,快喝吧。”我狠狠瞪儿子一眼。儿子辩白:“不是我让奶奶做的!”母亲朝我使了个眼色。我困惑地慢呷一口,鲜极了!但那不是蜗牛汤,而是蛤喇汤……

其实母亲是把那些能够独立生活的蜗牛放了,放于楼下花园里的一裸老树下。她依然每日将菜蔬之最鲜嫩的部分,细细剁碎,撒于那棵树下……

一天,母亲说:“我又看到它们了!它们好像认识我似的,往我手上爬。”我望着母亲,见母亲满面异彩。那一刻,我觉得老人们。心灵深处情感交流的渴望,令我肃然,令我震颤,令我沉思……

(有删改)

(1)“母亲养蜗牛”的故事可谓波澜起伏。请将相关情节填写在下面横线处。

① 。波澜顿起。

②蜗牛逐渐长大.母亲刚将蜗牛移入新居,儿子却说现在就要吃蜗牛。波澜再起。

③ 。波澜又起。

(2)结合具体内容,说说第二自然段在文中的作用。

(3)细读文中画横线的句子,任选一个角度分析作者是怎样表现人物心理的。

(4)本文的主题是什么 请写出两个方面,并结合具体内容简要分析。

答案

一、积累与运用

1.A 2.D 3.A

4.(1)阿长给“我”买来《山海经》。

(2)阿长给“我”买来了《山海经》,共四本,当阿长解开包裹时,“我”迫不及待地拿起其中的一本,津津有味地阅读起来。

5.(1)A

(2)D

6.(1)家长有正确的育儿观,能理解孩子的内心世界。

(2)家长对“孩不衣能输在起跑线上”二者认识的比例差异较大。(或:不认同“孩子不能输在起跑线上”者过半且超另两种认识者)

(3)①删去“遍过“”或“让”;删除“将近”或“以上”。

二、阅读与理解

(一)课内阅读(1)为了突出阿长为“我”买《山侮经》这件事.赞美阿长的真诚、善良、能干和乐于助人,表达‘.我”对阿长的感激和怀念之情。

(2)运用了比喻的修辞手法,极言心情之惊喜,感动之强烈;生动形象,凝练传神。(意思对即可)

(3)对《山海经》的关心就是对孩子的关心,突出了阿长善良的性格特点。

(4)《山海经》是“我”渴慕已久、念念不忘的书,它承载着阿长对“我”的关爱和“我”对阿长的敬意(意思对即可)。

(二)课外阅读(1)"我”忙于写作,没空陪母亲,楼上人家送给母亲几只小蜗牛,母亲精心养它们;母亲把蜗牛放了,做了蛤蒯汤给儿子喝

(2)结构作用:承上启下;内容作用:承接上文邻居送母亲蜗牛,引出下文母亲对几只蜗牛的细心照顾和爱护,为下文写母亲对蜗牛有了特殊的感情并“偷放’,蜗牛作了铺垫。

(3)示例一:运用了对比的表现手法,通过母亲和儿子的两次不同的一问一答,侧面表现了儿子想吃蜗牛肉的心理,表现了母亲对蜗牛的一种怜惜和保护的心理。示例二:语言描写。通过母亲和儿子的对话,侧面表现了儿子想吃蜗牛肉的心理,表现了母亲对蜗牛的一种怜惜和保护的心理。

(4)主题一:赞美母亲的智慧。主题二:要从心灵精神上对老年人关心通过儿、户想吃蜗牛肉,“我”对儿户的教育,儿子明白了道理;通过母亲对蜗牛的细心照顾,以及后来把蜗牛放了,可以看出母亲渴望得到心灵深处情感的交流。

一、积累与运用

1.指出下列词语中书写有错误的一项( )

A.惶急 保姆 臂膊 莫明其妙 B.菩萨 麻烦 磨难 情有可原

C.淡薄 大概 谋害 深不可测 D.书籍 哀悼 疏懒 郑重其事

2.下列划线字注音全都正确的一项是( )

A.惶急(huáng) 疮疤(chuāng) 掳去(lǚ)

B.憎恨(zèng) 絮说(xù) 惧惮(dàn)

C.粗拙(zhuō) 悚然(sōng) 恭喜(gōng)

D.疏懒(shū) 惊骇(hài) 孤孀(shuāng)

3.下面说法有误的一项是( )

A.《阿长与<山海经>》选自鲁迅的散文集《呐喊》。

B.鲁迅是我国伟大的文学家、思想家、革命家,原名周树人,浙江绍兴人。

C.《阿长与<山海经>》以记叙为主,作者通过对长妈妈的回忆,表达了他对劳动人民的真挚感情,热情赞颂了劳动人民的优秀品质;同时揭露和批判了封建礼教对劳动人民的思想毒害。

D.阿长是一个很不幸而又热切渴望平安,虽没有文化,粗俗、好事,而又心地善良,热心帮助孩子解决困难的劳动妇女的形象。

4.下面是有关《阿长与<山海经>》的漫画,请仔细赏读后回答问题。

(1)这幅漫画所描述的是什么事情?

(2)用简洁的语言描绘画面的内容,用上“津津有味”“迫不及待”两个成语。

5.阅读下面的文字,完成后面各题。

6月5日是世界环境日。今年的主题是“为了地球上的生命——拯救我们的海洋”。海洋占地球面积的71%,远远超过陆地面积。科学家研究认为:地球上的生命起源于海洋,至今海洋中的生物物种仍远远 陆地上的生物物种。 因此,必须以“为了地球上的生命”的高度来拯救我们的海洋。

(1)根据上下文,甲处应填入的词是( )

A.多于 B.少于 C.高于 D.低于

(2)将下面的内容填入乙处,正确的顺序应该是( )

A.但近年来海洋正在成为一个藏污纳垢的巨大“垃圾场”,海洋生态环境日趋恶化,生物种类急剧减少。

B.海洋里丰富的食物资源,千万年来滋养着人类。

C.长期的过度捕捞使全世界2/ǎ的产鱼区繁殖量不足,捕鱼区域只能向深海推进,这更加剧了海洋资源的枯竭。

D.海洋里又有丰富的矿产资源、海水化学资源、动力资源等,它对人类的贡献是全方位的。

A.④①②③ B.②④③① C.①③②④ D.②④①③

6.阅读下面的材料,完成后面的问题。

材料一:曾一度热播的电视剧《虎妈猫爸》。让“爹娘难当”成了朋友圈里热议的话题,也让“起跑线”的争论再度被热炒。也许,①通过采访各类专家,让人们可以找到“真正起跑线”的答案。

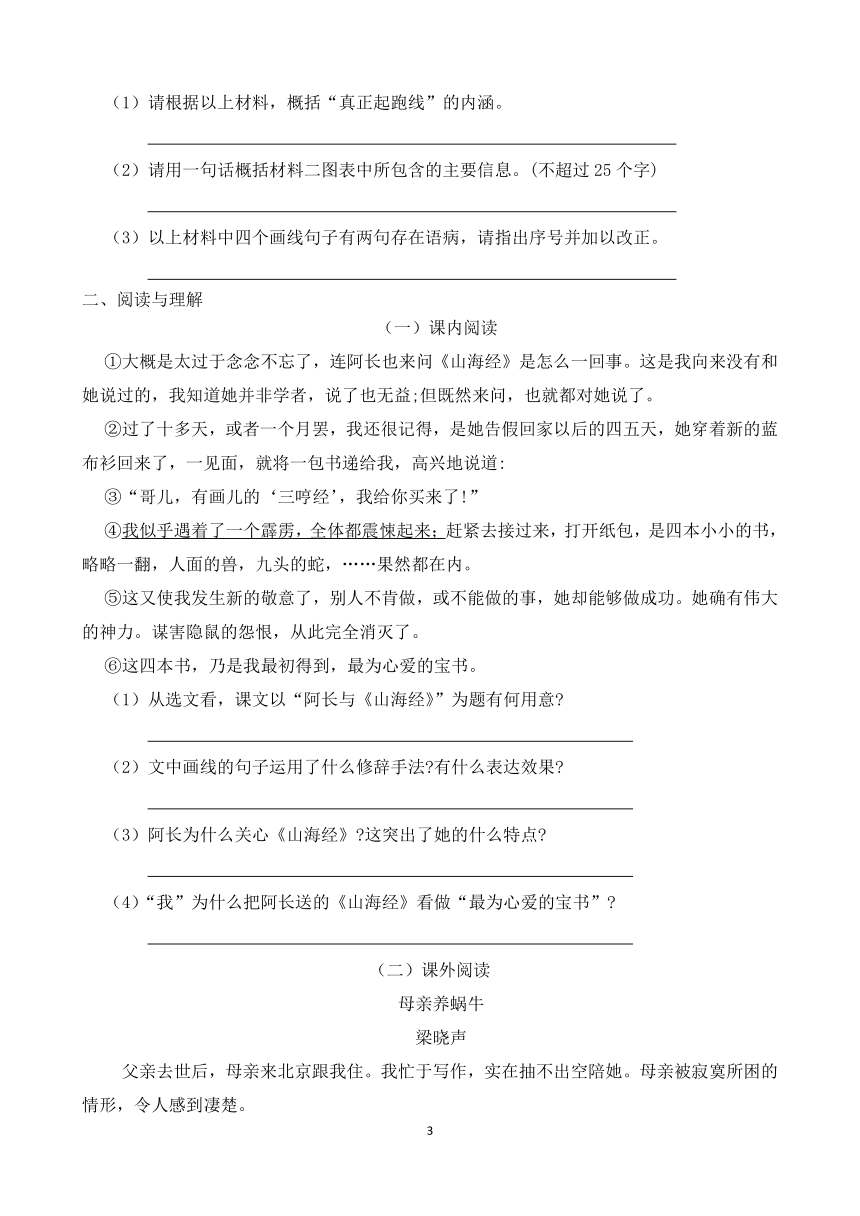

材料二:对家长说“孩子不能输在起跑线上”问题的调查结果

材料三:②在孩子的成长过程中,最重要的教育资源其实是父母自身。“正本”必须“溯源”,③家长只有形成正确的育儿观,才能帮助孩子在成长的每一天中都向着理想的终点奔跑。从这个意义上讲,父母才是孩子成长的真正起跑线。

材料四:④专家提醒:将近78%以上的孩子有心事总会选择向朋友和同学诉说。由此可见,父母还要理解孩子的内心世界,才能让孩子更好地成长。

(1)请根据以上材料,概括“真正起跑线”的内涵。

(2)请用一句话概括材料二图表中所包含的主要信息。(不超过25个字)

(3)以上材料中四个画线句子有两句存在语病,请指出序号并加以改正。

二、阅读与理解

(一)课内阅读

①大概是太过于念念不忘了,连阿长也来问《山海经》是怎么一回事。这是我向来没有和她说过的,我知道她并非学者,说了也无益;但既然来问,也就都对她说了。

②过了十多天,或者一个月罢,我还很记得,是她告假回家以后的四五天,她穿着新的蓝布衫回来了,一见面,就将一包书递给我,高兴地说道:

③“哥儿,有画儿的‘三哼经’,我给你买来了!”

④我似乎遇着了一个霹雳,全体都震悚起来;赶紧去接过来,打开纸包,是四本小小的书,略略一翻,人面的兽,九头的蛇,……果然都在内。

⑤这又使我发生新的敬意了,别人不肯做,或不能做的事,她却能够做成功。她确有伟大的神力。谋害隐鼠的怨恨,从此完全消灭了。

⑥这四本书,乃是我最初得到,最为心爱的宝书。

(1)从选文看,课文以“阿长与《山海经》”为题有何用意

(2)文中画线的句子运用了什么修辞手法 有什么表达效果

(3)阿长为什么关心《山海经》 这突出了她的什么特点

(4)“我”为什么把阿长送的《山海经》看做“最为心爱的宝书”

(二)课外阅读

母亲养蜗牛

梁晓声

父亲去世后,母亲来北京跟我住。我忙于写作,实在抽不出空陪她。母亲被寂寞所困的情形,令人感到凄楚。

楼上人家赠予母亲几只小蜗牛。那几个小东西,只有小指甲的一半儿大,粉红色,半透明,可爱极了。

母亲非常喜欢这几个小生命,将它们安置在一个漂亮的茶叶盒儿里,还预先垫了潮湿的细沙。母亲似乎又有了需精心照料和养育的儿女了。她经常将那小铁盒儿放在窗台上,盒盖儿敞开一半,让那些小东西晒晒太阳。并且很久很久地守着。怕它们爬到盒子外边爬丢了。

它们爱吃菜心儿.母亲便将蔬菜最嫩的部分细细剁碎,撒在盒儿内。

母亲日渐一日地对它们有了特殊的感情。那种感情,是与小生命的一种无言的心灵交流。有时,为了讨母亲欢心,我也停止写作,与母亲共同观赏。

八岁的儿子也对它们产生了浓厚的兴趣:“奶奶,它们能长多大啊 ”

“能长到你的拳头那么大呢!”

“奶奶,你吃过蜗牛吗 ”

“吃 ……”

“奶奶,我想吃蜗牛!我还想喝蜗牛汤!我同学就吃过,说可好吃了!”

“可……它们现在还小啊……”

“我等它们长大了再吃。不,我要等它们生出小蜗牛以后再吃,这样我就可以一直有蜗牛吃了。奶奶你说是不是 ”

母亲愕然。

我阻止他:“不许存这份念头!不许再跟奶奶说这种话!”儿子眨巴眨巴眼睛,受了天大委屈似的,一副要哭的模样。

母亲便说:“好,好,等它们长大了,奶奶一定做给你吃。”

从此,母亲观看那些小生命的时候,儿子肯定也凑过去观看。

先是,儿子问它们为什么还没长大,而母亲肯定地回答——它们分明已经长大了。

后来是,儿子确定地说,它们已经长大了,不是长大了一些,而是长大了许多。而母亲总是摇头——根本就没长。

然而,不管母亲和儿子怎么想,怎么说,那些小生命的确是一天天长大着。壳儿开始变黑变硬了,它们的头和柔软的身躯,从背着的“房崖”内探出时,憨态可掬,很有妙趣了。

母亲将它们移入一个大一些的更漂亮的盒子。

“奶奶,它们就是长大了吧 它们再长大一倍,就该吃它们了吧 ”

“不行。得长到和你拳头一般儿大。你不是说要等它们生出小蜗牛之后再吃吗 ”

“奶奶,我不想等了,现在就要吃,只吃一次,尝尝什么味儿就行了。”

母亲默不作答。

我认为有必要和儿子进行一次严肃的谈话了。趁母亲不在家,我将儿子拉至跟前,对他讲奶奶一生多么的不容易;讲自爷爷去世后,奶奶内心的孤独和寂寞;讲那些小蜗牛对于奶奶的意义……儿子低下头说:“爸爸,我明白了,如果我吃了蜗牛,便是吃了奶奶的那一点儿欢悦。”从此,儿子再不盼着吃蜗牛了。

一天晚饭时,母亲端上一盆儿汤,对儿子说:“你不是要喝蜗牛汤吗 我给你做了,快喝吧。”我狠狠瞪儿子一眼。儿子辩白:“不是我让奶奶做的!”母亲朝我使了个眼色。我困惑地慢呷一口,鲜极了!但那不是蜗牛汤,而是蛤喇汤……

其实母亲是把那些能够独立生活的蜗牛放了,放于楼下花园里的一裸老树下。她依然每日将菜蔬之最鲜嫩的部分,细细剁碎,撒于那棵树下……

一天,母亲说:“我又看到它们了!它们好像认识我似的,往我手上爬。”我望着母亲,见母亲满面异彩。那一刻,我觉得老人们。心灵深处情感交流的渴望,令我肃然,令我震颤,令我沉思……

(有删改)

(1)“母亲养蜗牛”的故事可谓波澜起伏。请将相关情节填写在下面横线处。

① 。波澜顿起。

②蜗牛逐渐长大.母亲刚将蜗牛移入新居,儿子却说现在就要吃蜗牛。波澜再起。

③ 。波澜又起。

(2)结合具体内容,说说第二自然段在文中的作用。

(3)细读文中画横线的句子,任选一个角度分析作者是怎样表现人物心理的。

(4)本文的主题是什么 请写出两个方面,并结合具体内容简要分析。

答案

一、积累与运用

1.A 2.D 3.A

4.(1)阿长给“我”买来《山海经》。

(2)阿长给“我”买来了《山海经》,共四本,当阿长解开包裹时,“我”迫不及待地拿起其中的一本,津津有味地阅读起来。

5.(1)A

(2)D

6.(1)家长有正确的育儿观,能理解孩子的内心世界。

(2)家长对“孩不衣能输在起跑线上”二者认识的比例差异较大。(或:不认同“孩子不能输在起跑线上”者过半且超另两种认识者)

(3)①删去“遍过“”或“让”;删除“将近”或“以上”。

二、阅读与理解

(一)课内阅读(1)为了突出阿长为“我”买《山侮经》这件事.赞美阿长的真诚、善良、能干和乐于助人,表达‘.我”对阿长的感激和怀念之情。

(2)运用了比喻的修辞手法,极言心情之惊喜,感动之强烈;生动形象,凝练传神。(意思对即可)

(3)对《山海经》的关心就是对孩子的关心,突出了阿长善良的性格特点。

(4)《山海经》是“我”渴慕已久、念念不忘的书,它承载着阿长对“我”的关爱和“我”对阿长的敬意(意思对即可)。

(二)课外阅读(1)"我”忙于写作,没空陪母亲,楼上人家送给母亲几只小蜗牛,母亲精心养它们;母亲把蜗牛放了,做了蛤蒯汤给儿子喝

(2)结构作用:承上启下;内容作用:承接上文邻居送母亲蜗牛,引出下文母亲对几只蜗牛的细心照顾和爱护,为下文写母亲对蜗牛有了特殊的感情并“偷放’,蜗牛作了铺垫。

(3)示例一:运用了对比的表现手法,通过母亲和儿子的两次不同的一问一答,侧面表现了儿子想吃蜗牛肉的心理,表现了母亲对蜗牛的一种怜惜和保护的心理。示例二:语言描写。通过母亲和儿子的对话,侧面表现了儿子想吃蜗牛肉的心理,表现了母亲对蜗牛的一种怜惜和保护的心理。

(4)主题一:赞美母亲的智慧。主题二:要从心灵精神上对老年人关心通过儿、户想吃蜗牛肉,“我”对儿户的教育,儿子明白了道理;通过母亲对蜗牛的细心照顾,以及后来把蜗牛放了,可以看出母亲渴望得到心灵深处情感的交流。

同课章节目录

- 第一单元

- 1 邓稼先

- 2 说和做——记闻一多先生言行片段

- 3*回忆鲁迅先生(节选)

- 写作 写出人物的精神

- 4 孙权劝学

- 第二单元

- 5 黄河颂

- 6 老山界

- 7 谁是最可爱的人

- 8*土地的誓言

- 9 木兰诗

- 写作 学习抒情

- 第三单元

- 10 阿长与《山海经》

- 11 老王

- 12 *台阶

- 13 卖油翁

- 写作 抓住细节

- 名著导读《骆驼祥子》:圈点与批注

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 14 叶圣陶先生二三事

- 15 驿路梨花

- 16*最苦与最乐

- 17 短文两篇

- 写作 怎样选材

- 第五单元

- 18 紫藤萝瀑布

- 19*一棵小桃树

- 20*外国诗二首

- 21 古代诗歌五首

- 写作 文从字顺

- 第六单元

- 22 伟大的悲剧

- 23 太空一日

- 24*带上她的眼睛

- 25 河中石兽

- 写作 语言简明

- 名著导读 《海底两万里》:快速阅读

- 课外古诗词诵读