大唐盛世的奠基人唐太宗

图片预览

文档简介

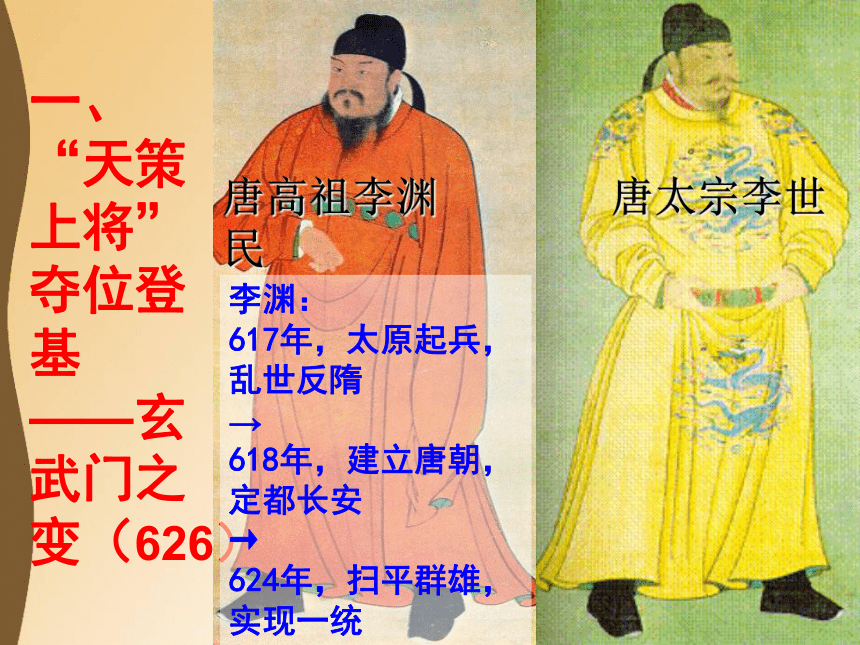

课件45张PPT。(599—649年)大唐盛世的奠基人唐太宗第2课唐高祖李渊??????? 唐太宗李世民一、“天策上将”夺位登基

——玄武门之变(626)李渊:

617年,太原起兵,乱世反隋

→

618年,建立唐朝,定都长安

→

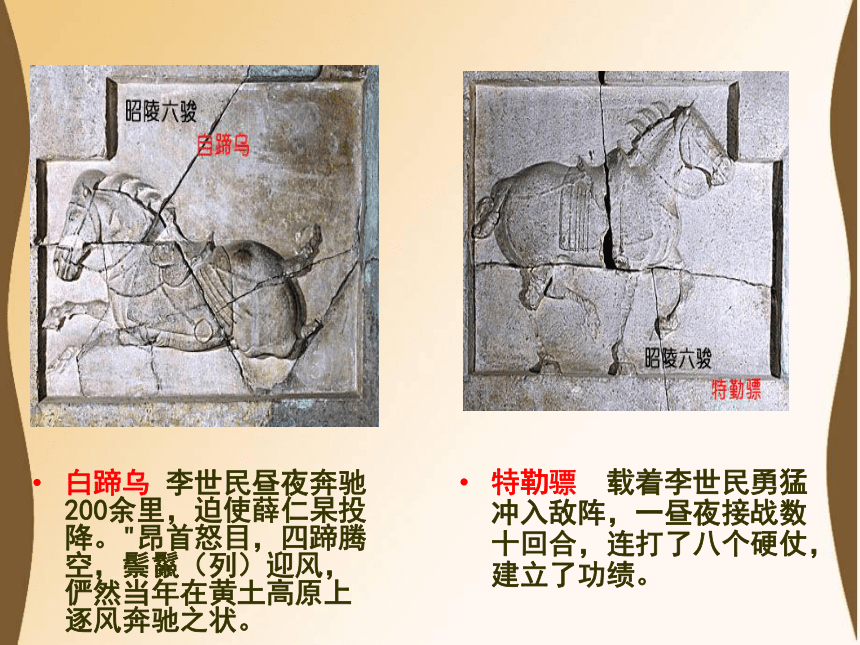

624年,扫平群雄,实现一统你对唐太宗的了解有多少? 让我们透过今天的遗迹,拨开历史的层层烟雾,遥想当年那位金戈铁马、气吞万里如虎的伟大帝王!昭陵六骏 “昭陵六骏”是原置于唐太宗昭陵北麓祭坛两侧庑廊的六幅浮雕石刻。

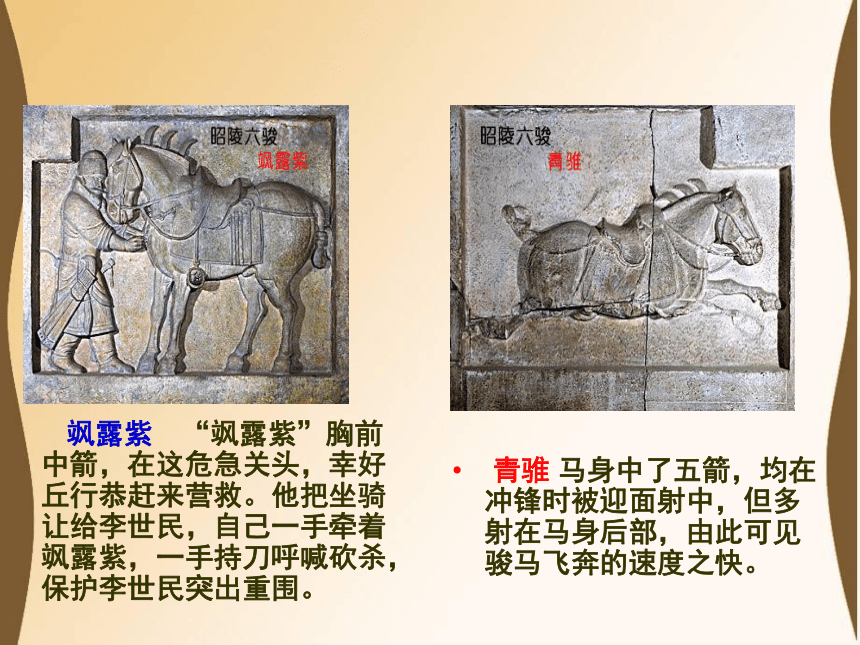

六骏,指唐太宗在统一中国战争中骑乘作战的六匹骏马。唐太宗营建昭陵时,诏令立昭陵六骏的用意,除炫耀一生战功外,也是对这些曾经相依为命的战马的纪念,并告诫后世子孙创业之艰难。白蹄乌 李世民昼夜奔驰200余里,迫使薛仁杲投降。"昂首怒目,四蹄腾空,鬃鬣(列)迎风,俨然当年在黄土高原上逐风奔驰之状。特勒骠 载着李世民勇猛冲入敌阵,一昼夜接战数十回合,连打了八个硬仗,建立了功绩。 飒露紫 “飒露紫”胸前中箭,在这危急关头,幸好丘行恭赶来营救。他把坐骑让给李世民,自己一手牵着飒露紫,一手持刀呼喊砍杀,保护李世民突出重围。 ?青骓 马身中了五箭,均在冲锋时被迎面射中,但多射在马身后部,由此可见骏马飞奔的速度之快。什伐赤 石刻上的骏马凌空飞奔,身上中了五箭,都在马的臀部,其中一箭从后面射来,可以看出是在冲锋陷阵中受伤的。在这一重大战役中,李世民出生入死,伤亡三匹战马 拳毛騧 石刻上的拳毛騧身中9箭,说明这场战斗之激烈自这场战争后,唐王朝统一中国的大业便宣告完成了。 公元618年(隋大业十四年),李渊在长安称帝,改国号为唐,定年号为武德,李世民被封为秦王,哥哥被立为太子,弟弟李元吉被封为齐王。

唐朝的建立并不等于全国的统一,事实上当时正是各派军事势力分裂与混战的高峰期。如果说李世民在唐朝建立之前的战功还不十分显著的话,那建立唐朝之后统一全国的军功则无人能与其匹敌,也正因为有了如此的赫赫战功,李世民才有了要帝位的强烈愿望,才导致哥哥建成的嫉妒与谋害,才有了兄弟相残的玄武门之变。

李渊在称帝之后就不便于亲征了,而建成也要在长安辅佐父亲处理政务,这样,平定各方势力统一全国便成了李世民不可推卸的责任。二十来岁的李世民勇敢地挑起了这副重担,前后用了十年多的时间完成了这项艰巨的统一战争任务。

唐太宗的统一战争包括三部分,一是平定薛举父子,二是击溃刘武周,三是打败王世充和窦建德。 卓越的军事家李世民指挥作战有他的一套谋略,后人给他总结了一些经验,从这些经验里可以看出他过人的军事才华,唐太宗是一个很突出的军事战略家和指挥家。

第一, 坚壁挫锐,主要是坚壁对垒,搞持久战,拖住敌军,然后寻机歼敌。

第二, 是准确利用骑兵,在敌后反击。在两军相持的时候,由精锐骑兵猛冲敌阵,特别是在敌人败退时,用骑兵火速追击,力求全歼,不给敌人喘息休整的机会。

第三, 勇追穷寇。在追击宋金刚军时,李世民日夜行军二百里,将士疲惫不堪,连总管刘弘基也劝阻休整之后再追击,李世民却说:“乘胜逐之,破竹之义也。”接着继续追击,又大破敌军

第四, 亲自侦察,部署作战计划。李世民每次作战都要亲自到前沿侦察,深入到敌营附近,获取真实的情报

第五,作战时身先士卒,休息时与将士同吃同行,同甘共苦,起到了鼓舞士气的作用,这对于战役的胜利至关重要。在追击宋金刚军夜宿时,李世民已经两天没有吃东西了,甲胄也有三天没有解了。将士都很疲劳饥饿,但当时只有一只羊,李世民和将士们同吃,这时将士感恩不已,在追击时个个争先。 观赏历史遗迹后,你觉得唐太宗是个怎样的人? 这个勇猛强悍、机敏聪慧、重情重义的帝王除了赫赫战功之外,还有更多值得后人品评的业绩……唐高祖李渊??????? 唐太宗李世民一、“天策上将”夺位登基

——玄武门之变(626)李渊:

617年,太原起兵,乱世反隋

→

618年,建立唐朝,定都长安

→

624年,扫平群雄,实现一统李世民:

机敏聪慧,出谋反隋

→

强悍勇猛,屡立奇功

→

玄武门之变,袭杀亲兄

→

逼父退位,治世随呈一、“天策上将”夺位登基

——玄武门之变(626)1、背景1)、李世民具有为帝实力①、与父反隋建唐②、统一全国,功高盖世,位上王公③、设文学馆,笼络人才2)、太子设法除患①、与李元吉结成反李世民联盟②、多次谋害不成③、调离李世民智囊一、“天策上将”夺位登基

——玄武门之变(626)1、背景1)、玄武门射杀太子及李元吉①、收买太子心腹,得知害己计划②、设计剪除兄弟祸患2、概况2)、太祖李渊无奈,诏立李世民为太子3)、李世民先发制人3、评价 玄武门之变反映出骨肉相残的政治残酷性,但这场争夺战并未影响唐朝的稳固基业,反而将唐朝推向更为辉煌的发展阶段.玄武门之变六月六日清晨,李世民命属将伏兵于长安宫城北门口即玄武门。李建成和李元吉走到临湖殿时,发觉守门的士卒不是自己的属下,便想回头。但此时李世民骑马赶来,双方发生了激战,李元吉射了三箭没有射中李世民,李世民却一箭将李建成射死,尉迟敬德领骑兵将李元吉射死。然后,尉迟敬德向李渊报告说李建成和李元吉要造反,已经被秦王杀死,李渊只好下诏平息了两派的激战。

李世民采取措施挽回一些不良影响,虽然李建成和李元吉生前和自己是死敌,但毕竟是兄弟,所以,李世民又主持礼葬二人,在当天,李世民在千秋殿西边宜秋门痛哭致哀,缓和了与原来李建成和李元吉手下人的矛盾。 玄武门之变唐太宗的即位是通过兵变得到的,而且杀死了自己的一个哥哥一个弟弟,但从古至今极少有人对此指责他,主要是因为他在这场帝位争夺战中并没有用残忍的手段去加害对方,而是到最后才被迫自卫的。在玄武门之变以前,①李建成和李元吉便多次想除掉李世民。②而且父亲李渊又一直偏袒太子一派,唐太宗最后一举多少有点迫于无奈的意味。

虽然如此,但亲兄弟之间这样的结局总让人有些心寸芥蒂,我们不得不承认中国历史就是有这种过多的血腥味儿,无毒不丈夫,用这句话形容帝王位置的血腥争夺战看来还是比较准确的。 他为何肯让位?六月六日,李世民被立为太子。八月,李渊传位给李世民,自己做了太上皇。

由皇帝而太上皇,用当代政治语汇说叫“退居二线”吧。皇帝宝座之极具诱惑力,可借用毛泽东的诗句来表述:引无数英雄竞折腰。坐上去诚然不易,而下来也非常之难,要么病死于龙榻,要么被另一个“英雄”武力赶下台;活着能让出皇帝宝座――哪怕是让给自己的儿子,毕竟很难得。

受到武力胁迫,不得不称太上皇。李渊扫灭群雄,建立唐朝,统一全国,次子李世民功劳最大。李世民功高震主,父子之间亦难免猜忌,而李世民与其兄太子建成、弟元吉的权力之争日趋尖锐,势同水火,终于发生了玄武门之变。权力角斗,你死我活,李世民率武士杀死建成、元吉,志在皇位,咄咄逼人,高祖只得以李世民为太子。仅仅过了两个月,李渊便很识相地禅位于太子,自称太上皇。其实,李世民早就掌握了兵权,高祖不让位恐怕由不得他了。?第9页学思之窗:

解题关键:认识嫡长子继承制与遴选才德之人统治国家之间存在尖锐矛盾。

思路:嫡长子继承制是否有利于选举贤能之人统治国家?这一制度对国家统治权力的更迭可能带来怎样的影响?玄武门之变反映出骨肉相残的政治残酷性,但对唐朝的发展具有什么作用?

答案:嫡长子继承制对富有才干,但庶子出身的皇室子弟取得帝位非常不利,因此这种制度不利于选举贤能之人统治国家,容易造成皇室内部争夺帝位的残酷斗争,玄武门之变就体现了这种残酷性,但是李渊之子中,的确只有李世民最具有取得帝位的实力、统治国家的能力与智慧,因此这场争夺帝位的斗争并未影响唐朝的稳固基业,反而将唐王朝推向更为辉煌的发展阶段。二、贞观之治(627-649)2、原因 唐太宗时期,任用贤良、虚怀纳谏,实行轻徭薄赋,舒缓刑罚的政策,并完善了一系列制度,促成了政治清明、社会安定、经济发展、文化繁荣的升平景象,史称“贞观之治”。1、含义2、原因1)主观上:A.吸收隋亡教训,避免重蹈覆辙唐太宗雄才大略,个人作用2)客观上:①.隋的建设和经济繁荣,为唐的发展创造了条件②.劳动人民的辛勤劳动是社会繁荣的主要动力B.善于用人纳谏:选官不避亲仇——魏征直言

用人扬长避短——房谋杜断与民休养,心存百姓(均田制和租庸调制)C.仁义为本,刑罚为末(唐律)文德治国,崇儒尊孔(尊孔大办学校编写教科

书完善科举制度)D.完善三省六部制等制度①.政治方面:②.经济方面:③.文化方面:阅读下列材料:材料一:唐太宗以四海为家,从各方面网罗人才。魏征跟从过李密和窦建德(隋末起义军领袖),以后又充当了李建成的谋士,曾策划消灭秦王。玄武门之变后,唐太宗任用他为谏议大夫,以后提升为尚书右丞。其他如农民起义领袖如程咬金、秦琼等也都被太宗任用,并都高官显职。少数民族的史大奈、阿史那社尔等,也都当了将军。

——乌廷玉《隋唐史话》第63页长

孙

无

忌 唐太宗让画师在凌烟阁画了二十四名功臣的画像,这就是贞观时期的杰出大臣,其中包括我们比较熟悉的长孙无忌、魏征、房玄龄和杜如晦,还有尉迟敬德、柴绍、李靖、秦叔宝等,连一些有名的画家和书法家也榜上有名,如阎立本、欧阳询。这些名臣共同促成了贞观之治,也共同促成了盛唐的灿烂文化。 秦叔宝材料二:贞观四年,(太宗)诏发卒修洛阳之乾元殿(按:隋炀帝营建的宫殿,毁于战火)……张玄素上书谏曰:“……臣闻阿房成,秦人散……乾元毕工,隋人解体。且以陛下今时功力,何如隋日,承凋残之后,役疮痍之人,费亿万之功,袭百王之弊,以此言之,甚于炀帝远矣。”材料三:上(太宗)谓玄素曰:“卿谓我不如炀帝,何如桀、纣?”对曰:“若此役不息,亦同归于乱耳!”上叹曰:“吾思之不熟,乃至于是!”顾谓房玄龄曰:“……今素所言诚有理,宜即为之罢役。”

魏 征以___为镜,可以正衣冠;以___为镜,可以知兴替;以___为镜,可以明得失。朕尝宝此三镜,用防已过。今魏征殂逝,遂亡一镜矣。

——唐太宗铜史人第9页学思之窗2:

前者有利于封建帝王有效地治理国家,选拔最为适当的官员去完成各项措施,皇帝事必躬亲未必能高效、全面的完成各项治理国家的事务,作为一国之君,最应具备的是把握统治策略,制定统治大政方针的能力和知人善任的本领。

后者则提示封建帝王,必须多方听取不同意见和建议,才能做出正确的抉择,而偏听则往往带来判断的失误,滋生封建帝王的骄纵思想。《贞观律》 明确了赏罚制度,加强了法制建设,长孙无忌又和其他人为其作注,这就是后来所说的《唐律疏议》,成为封建社会成就最高的法典,而且一直保存下来。

唐太宗特别设立了死刑覆奏制度,以示对人命的重视。在京城要在两日内五次覆奏,在各州要三覆奏。这种制度的建立有个惨痛的教训,就是错杀了大臣张蕴古,唐太宗后悔不已。因此决定设立这项制度,同时为了防止和严惩诬告行为,还规定诬告者要“反坐”,即诬告他人什么罪名,就用这种罪名惩罚诬告人。 三省六部制度阅读下列材料:材料四:(太宗)谓侍臣曰:“国以人为本,人以衣食为本。若禾黍不登,则兆庶非国家所有。……今省徭赋,不夺其时,使比屋之人,恣其耕稼,此则富矣。”

材料五:唐太宗尤提倡儒学,对群臣说:“我只喜爱尧、舜、周、孔的道理,有了它好比鸟有翼,鱼有水,失去它就要死,不可暂时失去。”他在位时,添筑学舍1200间,添加名额满2260员。各地学生相率来京师,高丽、百济、新罗以及高昌、吐蕃等也派遣贵族子弟来入国学,生徒多至8000余人,学校可称极盛。

——范文谰《中国通史》第三册第124页三、开放的民族政策1、唐初概况:边境不稳回 纥靺

鞨吐 蕃南诏突 厥三、开放的民族政策1)、东突厥:武力征服、设置机构、册封等政策

派李靖等讨伐,随后采取“战而后和”的策略,设羁縻府州,然后进行册封

2)、西北各族:设置机构,册封

羁縻府州

3)、西突厥:武力征服、设置机构、册封等政策

设安西都护府,管辖西域

4)、吐蕃:和亲

文成公主入藏,中原文化影响吐蕃1、唐初概况:边境不稳2、采取战而后和的策略,对不同的民族采取不同的统治措施:武力征服、设置机构、册封、和亲三、开放的民族政策1、唐初概况:边境不稳2、采取战而后和的策略,对不同的民族采取不同的统治措施3、唐民族交往频繁的原因1)、唐作为历史上的封建盛世为开展大规模的民族交往提供了物质条件2)、唐高度发达的经济文化对周边各族具有强大的吸引力3)、唐辽阔的疆域,发达的交通创造了有利条件4)、唐政权实行开明的民族政策 1300多年前,唐朝文成公主离开繁华的都城长安(今陕西西安西北),来到雪域高原,与吐蕃王松赞干布和亲,开创了唐蕃交好的新时代。 《步辇图》四、开放的对外政策1、政策:对中外交往采取积极友好的态度,对中外文化采取开放的政策

⑴设鸿胪寺,接待外国使者,并复信答礼.

⑵鼓励外国商人到中国贸易,允许在中国居住做官通婚

⑶对外来文化兼收并蓄

2、概况:中外交往、交流日益增多

⑴来访人员频繁

⑵外来宗教传入

⑶玄奘取经

⑷日本、朝鲜积极学习唐朝文化

3、影响

⑴长安成为国际性大都会;

⑵为中国文化增添了多元的色彩

⑶对朝鲜、日本产生了巨大影响五、晚年的骄奢和反省1)、纳谏渐少

2)、滥用民力1、过失撰写《帝范》2、反省3、对自己的评价:其功大,益多损少 唐太宗吸取隋亡的教训,任贤、纳谏,整顿吏治,进一步调整统治政策,轻徭薄赋、发展生产,执法宽驰,大兴学校,文德治国,安抚周边的数民族,实行对外开放的政策。这些措施,促成了政治清明、经济初步发展繁荣、民族关系融洽、社会太平的“贞观之治”。尽管晚年有些过失,但依然可以说他是古代杰出的政治家。 第12页资料回放:

表现唐太宗晚年具有非常深刻的反省意识和能力.为了将国基与帝业巩固下去,对继承者提出了终其一生总结出的为君之道,特别是作为封建帝王应该拥有的品德和修养,对国家、百姓的责任.由此也可说明唐太宗的确是古代杰出的政治家.政治经济法律思想民族对外虚心纳谏,选贤与能休养生息修订《唐律》,宽省刑罚文德治国,崇儒尊孔促进民族关系发展开放巩固统治的措施思考:(从文景之治,到光武中兴,到贞观之治)为什么封建社会的治世局面大多出现在王朝统治初年?1.经过长期战乱后,社会经济遭到很大程度破坏,统治秩序并不稳固,因此客观条件要求统治者调整统治政策。2.统治者吸取前朝灭亡教训,看到人民群众力量,主观上迫使他对生产关系进行部分的调整,以适应生产力的恢复和发展。(如轻徭薄赋,重视农业生产等。)关于封建社会的盛世1.表现:政治清明、社会稳定、经济恢复

和发展、人民生活有所改善3.对盛世的认识:肯定其进步作用

认识其实质4.盛世出现的启示:2003广东高考问答题

有的历史学家认为,唐太宗不过是个中等人才,其文韬武略不及梁武帝等人,之所以出现盛世,“皆时会为之,非尽由于人力也”。

请从“时会” 与“人力”两个方面,分析促成“贞观之治”的原因。参考答案:(13分)

隋末农民起义为唐初社会发展扫除了障碍,隋朝的灭亡提供了深刻的教训,为贞观之治的出现奠定了基础。(7分)

唐太宗顺应形势,调整政策、任贤纳谏,促成了贞观之治的出现。(6分) 专家点评:唐太宗顺应国家统一的潮流,真正开创唐帝国,其在位期间出现“贞观之治”,促进经济的复苏乃至繁荣,而其纳谏和用人方面的突出优点,特别是其反醒的反思能力和自我批评的精神,更为古代封建君王的楷模和典范。走近唐太宗

——玄武门之变(626)李渊:

617年,太原起兵,乱世反隋

→

618年,建立唐朝,定都长安

→

624年,扫平群雄,实现一统你对唐太宗的了解有多少? 让我们透过今天的遗迹,拨开历史的层层烟雾,遥想当年那位金戈铁马、气吞万里如虎的伟大帝王!昭陵六骏 “昭陵六骏”是原置于唐太宗昭陵北麓祭坛两侧庑廊的六幅浮雕石刻。

六骏,指唐太宗在统一中国战争中骑乘作战的六匹骏马。唐太宗营建昭陵时,诏令立昭陵六骏的用意,除炫耀一生战功外,也是对这些曾经相依为命的战马的纪念,并告诫后世子孙创业之艰难。白蹄乌 李世民昼夜奔驰200余里,迫使薛仁杲投降。"昂首怒目,四蹄腾空,鬃鬣(列)迎风,俨然当年在黄土高原上逐风奔驰之状。特勒骠 载着李世民勇猛冲入敌阵,一昼夜接战数十回合,连打了八个硬仗,建立了功绩。 飒露紫 “飒露紫”胸前中箭,在这危急关头,幸好丘行恭赶来营救。他把坐骑让给李世民,自己一手牵着飒露紫,一手持刀呼喊砍杀,保护李世民突出重围。 ?青骓 马身中了五箭,均在冲锋时被迎面射中,但多射在马身后部,由此可见骏马飞奔的速度之快。什伐赤 石刻上的骏马凌空飞奔,身上中了五箭,都在马的臀部,其中一箭从后面射来,可以看出是在冲锋陷阵中受伤的。在这一重大战役中,李世民出生入死,伤亡三匹战马 拳毛騧 石刻上的拳毛騧身中9箭,说明这场战斗之激烈自这场战争后,唐王朝统一中国的大业便宣告完成了。 公元618年(隋大业十四年),李渊在长安称帝,改国号为唐,定年号为武德,李世民被封为秦王,哥哥被立为太子,弟弟李元吉被封为齐王。

唐朝的建立并不等于全国的统一,事实上当时正是各派军事势力分裂与混战的高峰期。如果说李世民在唐朝建立之前的战功还不十分显著的话,那建立唐朝之后统一全国的军功则无人能与其匹敌,也正因为有了如此的赫赫战功,李世民才有了要帝位的强烈愿望,才导致哥哥建成的嫉妒与谋害,才有了兄弟相残的玄武门之变。

李渊在称帝之后就不便于亲征了,而建成也要在长安辅佐父亲处理政务,这样,平定各方势力统一全国便成了李世民不可推卸的责任。二十来岁的李世民勇敢地挑起了这副重担,前后用了十年多的时间完成了这项艰巨的统一战争任务。

唐太宗的统一战争包括三部分,一是平定薛举父子,二是击溃刘武周,三是打败王世充和窦建德。 卓越的军事家李世民指挥作战有他的一套谋略,后人给他总结了一些经验,从这些经验里可以看出他过人的军事才华,唐太宗是一个很突出的军事战略家和指挥家。

第一, 坚壁挫锐,主要是坚壁对垒,搞持久战,拖住敌军,然后寻机歼敌。

第二, 是准确利用骑兵,在敌后反击。在两军相持的时候,由精锐骑兵猛冲敌阵,特别是在敌人败退时,用骑兵火速追击,力求全歼,不给敌人喘息休整的机会。

第三, 勇追穷寇。在追击宋金刚军时,李世民日夜行军二百里,将士疲惫不堪,连总管刘弘基也劝阻休整之后再追击,李世民却说:“乘胜逐之,破竹之义也。”接着继续追击,又大破敌军

第四, 亲自侦察,部署作战计划。李世民每次作战都要亲自到前沿侦察,深入到敌营附近,获取真实的情报

第五,作战时身先士卒,休息时与将士同吃同行,同甘共苦,起到了鼓舞士气的作用,这对于战役的胜利至关重要。在追击宋金刚军夜宿时,李世民已经两天没有吃东西了,甲胄也有三天没有解了。将士都很疲劳饥饿,但当时只有一只羊,李世民和将士们同吃,这时将士感恩不已,在追击时个个争先。 观赏历史遗迹后,你觉得唐太宗是个怎样的人? 这个勇猛强悍、机敏聪慧、重情重义的帝王除了赫赫战功之外,还有更多值得后人品评的业绩……唐高祖李渊??????? 唐太宗李世民一、“天策上将”夺位登基

——玄武门之变(626)李渊:

617年,太原起兵,乱世反隋

→

618年,建立唐朝,定都长安

→

624年,扫平群雄,实现一统李世民:

机敏聪慧,出谋反隋

→

强悍勇猛,屡立奇功

→

玄武门之变,袭杀亲兄

→

逼父退位,治世随呈一、“天策上将”夺位登基

——玄武门之变(626)1、背景1)、李世民具有为帝实力①、与父反隋建唐②、统一全国,功高盖世,位上王公③、设文学馆,笼络人才2)、太子设法除患①、与李元吉结成反李世民联盟②、多次谋害不成③、调离李世民智囊一、“天策上将”夺位登基

——玄武门之变(626)1、背景1)、玄武门射杀太子及李元吉①、收买太子心腹,得知害己计划②、设计剪除兄弟祸患2、概况2)、太祖李渊无奈,诏立李世民为太子3)、李世民先发制人3、评价 玄武门之变反映出骨肉相残的政治残酷性,但这场争夺战并未影响唐朝的稳固基业,反而将唐朝推向更为辉煌的发展阶段.玄武门之变六月六日清晨,李世民命属将伏兵于长安宫城北门口即玄武门。李建成和李元吉走到临湖殿时,发觉守门的士卒不是自己的属下,便想回头。但此时李世民骑马赶来,双方发生了激战,李元吉射了三箭没有射中李世民,李世民却一箭将李建成射死,尉迟敬德领骑兵将李元吉射死。然后,尉迟敬德向李渊报告说李建成和李元吉要造反,已经被秦王杀死,李渊只好下诏平息了两派的激战。

李世民采取措施挽回一些不良影响,虽然李建成和李元吉生前和自己是死敌,但毕竟是兄弟,所以,李世民又主持礼葬二人,在当天,李世民在千秋殿西边宜秋门痛哭致哀,缓和了与原来李建成和李元吉手下人的矛盾。 玄武门之变唐太宗的即位是通过兵变得到的,而且杀死了自己的一个哥哥一个弟弟,但从古至今极少有人对此指责他,主要是因为他在这场帝位争夺战中并没有用残忍的手段去加害对方,而是到最后才被迫自卫的。在玄武门之变以前,①李建成和李元吉便多次想除掉李世民。②而且父亲李渊又一直偏袒太子一派,唐太宗最后一举多少有点迫于无奈的意味。

虽然如此,但亲兄弟之间这样的结局总让人有些心寸芥蒂,我们不得不承认中国历史就是有这种过多的血腥味儿,无毒不丈夫,用这句话形容帝王位置的血腥争夺战看来还是比较准确的。 他为何肯让位?六月六日,李世民被立为太子。八月,李渊传位给李世民,自己做了太上皇。

由皇帝而太上皇,用当代政治语汇说叫“退居二线”吧。皇帝宝座之极具诱惑力,可借用毛泽东的诗句来表述:引无数英雄竞折腰。坐上去诚然不易,而下来也非常之难,要么病死于龙榻,要么被另一个“英雄”武力赶下台;活着能让出皇帝宝座――哪怕是让给自己的儿子,毕竟很难得。

受到武力胁迫,不得不称太上皇。李渊扫灭群雄,建立唐朝,统一全国,次子李世民功劳最大。李世民功高震主,父子之间亦难免猜忌,而李世民与其兄太子建成、弟元吉的权力之争日趋尖锐,势同水火,终于发生了玄武门之变。权力角斗,你死我活,李世民率武士杀死建成、元吉,志在皇位,咄咄逼人,高祖只得以李世民为太子。仅仅过了两个月,李渊便很识相地禅位于太子,自称太上皇。其实,李世民早就掌握了兵权,高祖不让位恐怕由不得他了。?第9页学思之窗:

解题关键:认识嫡长子继承制与遴选才德之人统治国家之间存在尖锐矛盾。

思路:嫡长子继承制是否有利于选举贤能之人统治国家?这一制度对国家统治权力的更迭可能带来怎样的影响?玄武门之变反映出骨肉相残的政治残酷性,但对唐朝的发展具有什么作用?

答案:嫡长子继承制对富有才干,但庶子出身的皇室子弟取得帝位非常不利,因此这种制度不利于选举贤能之人统治国家,容易造成皇室内部争夺帝位的残酷斗争,玄武门之变就体现了这种残酷性,但是李渊之子中,的确只有李世民最具有取得帝位的实力、统治国家的能力与智慧,因此这场争夺帝位的斗争并未影响唐朝的稳固基业,反而将唐王朝推向更为辉煌的发展阶段。二、贞观之治(627-649)2、原因 唐太宗时期,任用贤良、虚怀纳谏,实行轻徭薄赋,舒缓刑罚的政策,并完善了一系列制度,促成了政治清明、社会安定、经济发展、文化繁荣的升平景象,史称“贞观之治”。1、含义2、原因1)主观上:A.吸收隋亡教训,避免重蹈覆辙唐太宗雄才大略,个人作用2)客观上:①.隋的建设和经济繁荣,为唐的发展创造了条件②.劳动人民的辛勤劳动是社会繁荣的主要动力B.善于用人纳谏:选官不避亲仇——魏征直言

用人扬长避短——房谋杜断与民休养,心存百姓(均田制和租庸调制)C.仁义为本,刑罚为末(唐律)文德治国,崇儒尊孔(尊孔大办学校编写教科

书完善科举制度)D.完善三省六部制等制度①.政治方面:②.经济方面:③.文化方面:阅读下列材料:材料一:唐太宗以四海为家,从各方面网罗人才。魏征跟从过李密和窦建德(隋末起义军领袖),以后又充当了李建成的谋士,曾策划消灭秦王。玄武门之变后,唐太宗任用他为谏议大夫,以后提升为尚书右丞。其他如农民起义领袖如程咬金、秦琼等也都被太宗任用,并都高官显职。少数民族的史大奈、阿史那社尔等,也都当了将军。

——乌廷玉《隋唐史话》第63页长

孙

无

忌 唐太宗让画师在凌烟阁画了二十四名功臣的画像,这就是贞观时期的杰出大臣,其中包括我们比较熟悉的长孙无忌、魏征、房玄龄和杜如晦,还有尉迟敬德、柴绍、李靖、秦叔宝等,连一些有名的画家和书法家也榜上有名,如阎立本、欧阳询。这些名臣共同促成了贞观之治,也共同促成了盛唐的灿烂文化。 秦叔宝材料二:贞观四年,(太宗)诏发卒修洛阳之乾元殿(按:隋炀帝营建的宫殿,毁于战火)……张玄素上书谏曰:“……臣闻阿房成,秦人散……乾元毕工,隋人解体。且以陛下今时功力,何如隋日,承凋残之后,役疮痍之人,费亿万之功,袭百王之弊,以此言之,甚于炀帝远矣。”材料三:上(太宗)谓玄素曰:“卿谓我不如炀帝,何如桀、纣?”对曰:“若此役不息,亦同归于乱耳!”上叹曰:“吾思之不熟,乃至于是!”顾谓房玄龄曰:“……今素所言诚有理,宜即为之罢役。”

魏 征以___为镜,可以正衣冠;以___为镜,可以知兴替;以___为镜,可以明得失。朕尝宝此三镜,用防已过。今魏征殂逝,遂亡一镜矣。

——唐太宗铜史人第9页学思之窗2:

前者有利于封建帝王有效地治理国家,选拔最为适当的官员去完成各项措施,皇帝事必躬亲未必能高效、全面的完成各项治理国家的事务,作为一国之君,最应具备的是把握统治策略,制定统治大政方针的能力和知人善任的本领。

后者则提示封建帝王,必须多方听取不同意见和建议,才能做出正确的抉择,而偏听则往往带来判断的失误,滋生封建帝王的骄纵思想。《贞观律》 明确了赏罚制度,加强了法制建设,长孙无忌又和其他人为其作注,这就是后来所说的《唐律疏议》,成为封建社会成就最高的法典,而且一直保存下来。

唐太宗特别设立了死刑覆奏制度,以示对人命的重视。在京城要在两日内五次覆奏,在各州要三覆奏。这种制度的建立有个惨痛的教训,就是错杀了大臣张蕴古,唐太宗后悔不已。因此决定设立这项制度,同时为了防止和严惩诬告行为,还规定诬告者要“反坐”,即诬告他人什么罪名,就用这种罪名惩罚诬告人。 三省六部制度阅读下列材料:材料四:(太宗)谓侍臣曰:“国以人为本,人以衣食为本。若禾黍不登,则兆庶非国家所有。……今省徭赋,不夺其时,使比屋之人,恣其耕稼,此则富矣。”

材料五:唐太宗尤提倡儒学,对群臣说:“我只喜爱尧、舜、周、孔的道理,有了它好比鸟有翼,鱼有水,失去它就要死,不可暂时失去。”他在位时,添筑学舍1200间,添加名额满2260员。各地学生相率来京师,高丽、百济、新罗以及高昌、吐蕃等也派遣贵族子弟来入国学,生徒多至8000余人,学校可称极盛。

——范文谰《中国通史》第三册第124页三、开放的民族政策1、唐初概况:边境不稳回 纥靺

鞨吐 蕃南诏突 厥三、开放的民族政策1)、东突厥:武力征服、设置机构、册封等政策

派李靖等讨伐,随后采取“战而后和”的策略,设羁縻府州,然后进行册封

2)、西北各族:设置机构,册封

羁縻府州

3)、西突厥:武力征服、设置机构、册封等政策

设安西都护府,管辖西域

4)、吐蕃:和亲

文成公主入藏,中原文化影响吐蕃1、唐初概况:边境不稳2、采取战而后和的策略,对不同的民族采取不同的统治措施:武力征服、设置机构、册封、和亲三、开放的民族政策1、唐初概况:边境不稳2、采取战而后和的策略,对不同的民族采取不同的统治措施3、唐民族交往频繁的原因1)、唐作为历史上的封建盛世为开展大规模的民族交往提供了物质条件2)、唐高度发达的经济文化对周边各族具有强大的吸引力3)、唐辽阔的疆域,发达的交通创造了有利条件4)、唐政权实行开明的民族政策 1300多年前,唐朝文成公主离开繁华的都城长安(今陕西西安西北),来到雪域高原,与吐蕃王松赞干布和亲,开创了唐蕃交好的新时代。 《步辇图》四、开放的对外政策1、政策:对中外交往采取积极友好的态度,对中外文化采取开放的政策

⑴设鸿胪寺,接待外国使者,并复信答礼.

⑵鼓励外国商人到中国贸易,允许在中国居住做官通婚

⑶对外来文化兼收并蓄

2、概况:中外交往、交流日益增多

⑴来访人员频繁

⑵外来宗教传入

⑶玄奘取经

⑷日本、朝鲜积极学习唐朝文化

3、影响

⑴长安成为国际性大都会;

⑵为中国文化增添了多元的色彩

⑶对朝鲜、日本产生了巨大影响五、晚年的骄奢和反省1)、纳谏渐少

2)、滥用民力1、过失撰写《帝范》2、反省3、对自己的评价:其功大,益多损少 唐太宗吸取隋亡的教训,任贤、纳谏,整顿吏治,进一步调整统治政策,轻徭薄赋、发展生产,执法宽驰,大兴学校,文德治国,安抚周边的数民族,实行对外开放的政策。这些措施,促成了政治清明、经济初步发展繁荣、民族关系融洽、社会太平的“贞观之治”。尽管晚年有些过失,但依然可以说他是古代杰出的政治家。 第12页资料回放:

表现唐太宗晚年具有非常深刻的反省意识和能力.为了将国基与帝业巩固下去,对继承者提出了终其一生总结出的为君之道,特别是作为封建帝王应该拥有的品德和修养,对国家、百姓的责任.由此也可说明唐太宗的确是古代杰出的政治家.政治经济法律思想民族对外虚心纳谏,选贤与能休养生息修订《唐律》,宽省刑罚文德治国,崇儒尊孔促进民族关系发展开放巩固统治的措施思考:(从文景之治,到光武中兴,到贞观之治)为什么封建社会的治世局面大多出现在王朝统治初年?1.经过长期战乱后,社会经济遭到很大程度破坏,统治秩序并不稳固,因此客观条件要求统治者调整统治政策。2.统治者吸取前朝灭亡教训,看到人民群众力量,主观上迫使他对生产关系进行部分的调整,以适应生产力的恢复和发展。(如轻徭薄赋,重视农业生产等。)关于封建社会的盛世1.表现:政治清明、社会稳定、经济恢复

和发展、人民生活有所改善3.对盛世的认识:肯定其进步作用

认识其实质4.盛世出现的启示:2003广东高考问答题

有的历史学家认为,唐太宗不过是个中等人才,其文韬武略不及梁武帝等人,之所以出现盛世,“皆时会为之,非尽由于人力也”。

请从“时会” 与“人力”两个方面,分析促成“贞观之治”的原因。参考答案:(13分)

隋末农民起义为唐初社会发展扫除了障碍,隋朝的灭亡提供了深刻的教训,为贞观之治的出现奠定了基础。(7分)

唐太宗顺应形势,调整政策、任贤纳谏,促成了贞观之治的出现。(6分) 专家点评:唐太宗顺应国家统一的潮流,真正开创唐帝国,其在位期间出现“贞观之治”,促进经济的复苏乃至繁荣,而其纳谏和用人方面的突出优点,特别是其反醒的反思能力和自我批评的精神,更为古代封建君王的楷模和典范。走近唐太宗

同课章节目录

- 第一单元 古代中国的政治家

- 第1课 统一中国的第一个皇帝秦始皇

- 第2课 大唐盛世的奠基人唐太宗

- 第3课 统一多民族国家的捍卫者康熙帝

- 第二单元 东西方的先哲

- 第1课 儒家文化创始人孔子

- 探究活动课一 追寻孔子的足迹

- 第2课 西方哲学的代表柏拉图

- 第3课 古希腊文化的集大成者亚里士多德

- 第三单元 欧美资产阶级革命时代的杰出人物

- 第1课 英国革命的领导者克伦威尔

- 第2课 美国国父华盛顿

- 第3课 一代雄狮拿破仑

- 第四单元 亚洲觉醒的先躯

- 第1课 中国民主革命的先行者孙中山

- 第2课 圣雄甘地

- 第3课 新土耳其的缔造者凯末尔

- 第五单元 无产阶级革命家

- 第1课 科学社会主义的奠基人马克思

- 第2课 无产阶级革命导师恩格斯

- 第3课 第一个社会主义国家的缔造者列宁

- 第4课 新中国的缔造者毛泽东

- 第5课 中国改革开放和现代化建设的总设计师邓小平

- 探究活动课二 春天的故事

- 第六单元 杰出的科学家

- 第1课 杰出的中医药学家李时珍

- 第2课 中国铁路之父詹天佑

- 第3课 中国地质力学的奠基人李四光

- 第4课 近代科学之父牛顿

- 第5课 20世纪的科学伟人爱因斯坦