选择性必修3第2课 中华文化的世界意义 课件(20张PPT)

文档属性

| 名称 | 选择性必修3第2课 中华文化的世界意义 课件(20张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 16.1MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2022-12-27 12:19:26 | ||

图片预览

文档简介

(共20张PPT)

第2课

中华文化的世界意义

第2课

中华文化的世界意义

第一单元 源远流长的中华文化

认识中华文化的世界意义。

课标

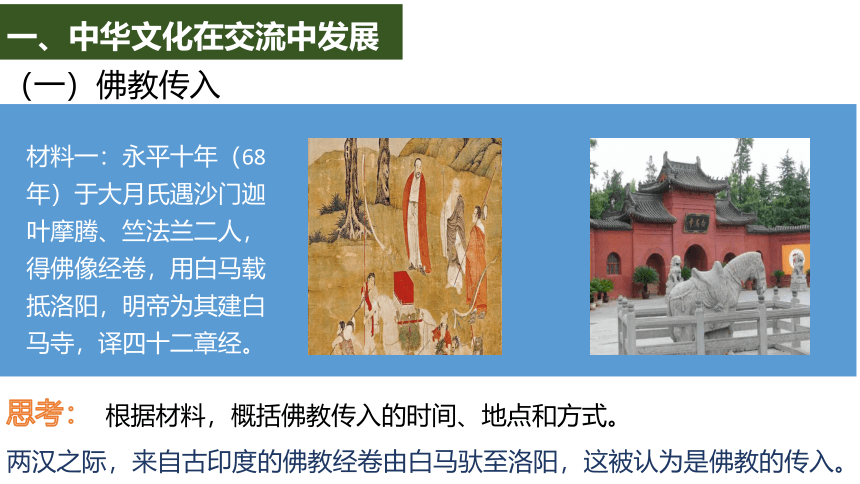

(一)佛教传入

材料一:永平十年(68年)于大月氏遇沙门迦叶摩腾、竺法兰二人,得佛像经卷,用白马载抵洛阳,明帝为其建白马寺,译四十二章经。

材料二

材料三

根据材料,概括佛教传入的时间、地点和方式。

思考:

两汉之际,来自古印度的佛教经卷由白马驮至洛阳,这被认为是佛教的传入。

一、中华文化在交流中发展

1.佛教在中国的发展

(1)魏晋南北朝:日益兴盛,逐渐同道教文化和儒家文化相结合。

“三教合一”

(2)隋唐:出现不同宗派,主张顿悟成佛的禅宗成为主流,佛教完成中国化。

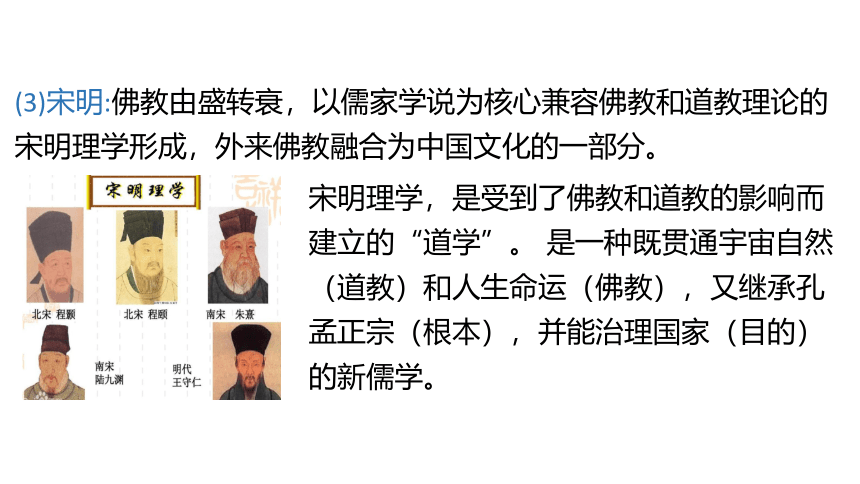

(3)宋明:佛教由盛转衰,以儒家学说为核心兼容佛教和道教理论的宋明理学形成,外来佛教融合为中国文化的一部分。

宋明理学,是受到了佛教和道教的影响而建立的“道学”。 是一种既贯通宇宙自然(道教)和人生命运(佛教),又继承孔孟正宗(根本),并能治理国家(目的)的新儒学。

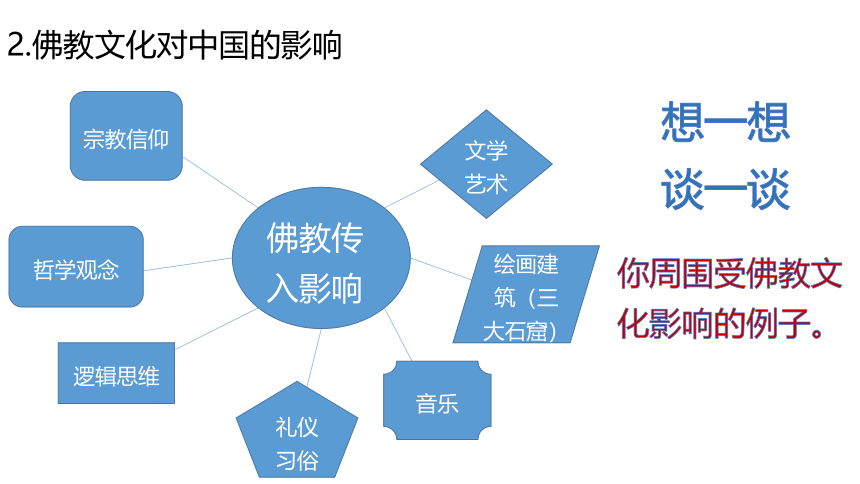

2.佛教文化对中国的影响

佛教传入影响

你周围受佛教文化影响的例子。

文学艺术

绘画建筑(三大石窟)

音乐

礼仪习俗

宗教信仰

哲学观念

逻辑思维

想一想

谈一谈

(二)西学传入

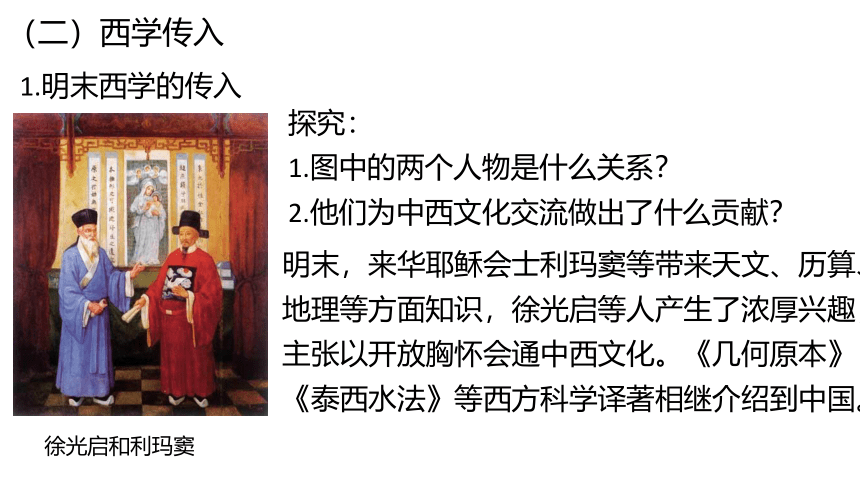

1.明末西学的传入

徐光启和利玛窦

探究:

1.图中的两个人物是什么关系?

2.他们为中西文化交流做出了什么贡献?

明末,来华耶稣会士利玛窦等带来天文、历算、地理等方面知识,徐光启等人产生了浓厚兴趣,主张以开放胸怀会通中西文化。《几何原本》《泰西水法》等西方科学译著相继介绍到中国。

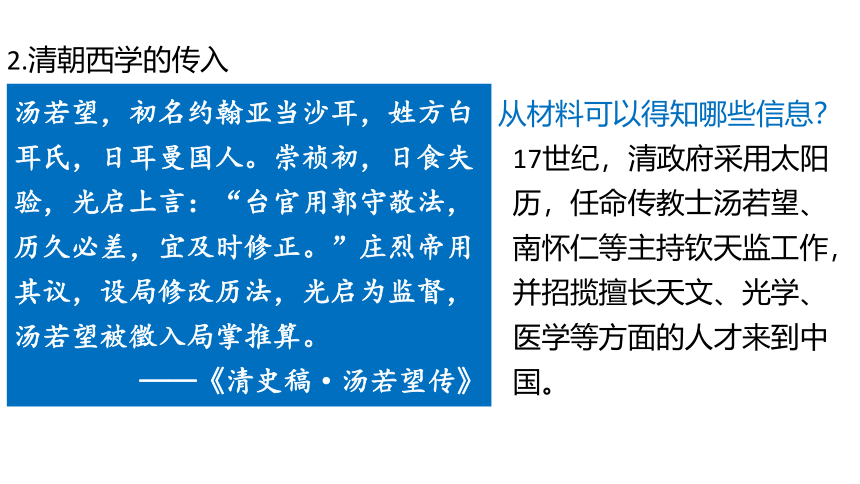

2.清朝西学的传入

17世纪,清政府采用太阳历,任命传教士汤若望、南怀仁等主持钦天监工作,并招揽擅长天文、光学、医学等方面的人才来到中国。

汤若望,初名约翰亚当沙耳,姓方白耳氏,日耳曼国人。崇祯初,日食失验,光启上言:“台官用郭守敬法,历久必差,宜及时修正。”庄烈帝用其议,设局修改历法,光启为监督,汤若望被徵入局掌推算。

——《清史稿·汤若望传》

从材料可以得知哪些信息?

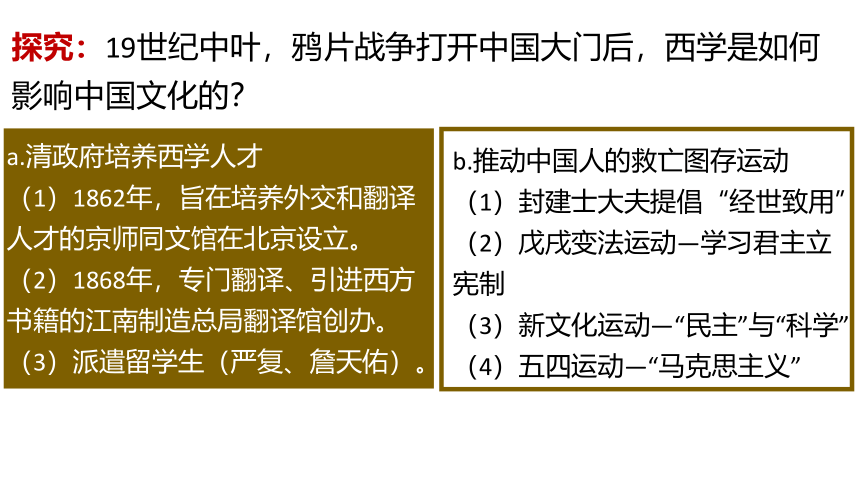

探究:19世纪中叶,鸦片战争打开中国大门后,西学是如何影响中国文化的?

a.清政府培养西学人才

(1)1862年,旨在培养外交和翻译人才的京师同文馆在北京设立。

(2)1868年,专门翻译、引进西方书籍的江南制造总局翻译馆创办。

(3)派遣留学生(严复、詹天佑)。

b.推动中国人的救亡图存运动

(1)封建士大夫提倡“经世致用”

(2)戊戌变法运动—学习君主立宪制

(3)新文化运动—“民主”与“科学”

(4)五四运动—“马克思主义”

京师同文馆

清政府派遣留学生

江南制造总局翻译馆

思考:近代中国对西方的学习经历一个怎样的过程?

一、中体西用——师夷长技

(19世纪60—90年代;地主阶级洋务派)

二、维新思想—君主立宪

(19世纪末;资产阶级改良派)

三、革命思想—君主共和

(19世纪末20世纪初,资产阶级革命派)

四、新文化运动—民主科学

(20世纪初,资产阶级激进的民主主义者)

器 物

政治制度

思想文化

(1)汉字:公元前4世纪—公元3世纪,汉字已传入朝鲜半岛、日本列岛和东南亚地区。后来,各国在汉字的基础上创造了本国文字,如朝鲜的谚文、日本的假名、越南的喃字,推动了当地的文化交流和发展。

(2)儒学:3—5世纪,儒学在东亚和东南亚等地区流行。隋唐以后,朝鲜、日本等国的各级学校把儒学经典作为教科书,儒学成为官学。

朝鲜谚文

日本假名

越南喃字

1、中华文化对朝鲜、日本和东南亚的影响

二、中华文化对世界的影响

(3)佛教:大约在4世纪以后,佛教经中国传入朝鲜、日本等国,各国佛教得到发展。

8到10世纪,印度佛教开始衰微,13世纪回教入侵,印度佛教文化遭到毁灭。但中国恰在7、8世纪,佛教得到长足发展。大量佛教译著和论著输出到东北亚、东南亚。

——冯天喻等《中华文化史》

唐鉴真和尚东渡日本路线图

日本奈良唐招提寺

1、中华文化对朝鲜、日本和东南亚的影响

(4)古代朝鲜、日本和越南的社会制度大多来自唐朝。

①朝鲜:政治制度基本模仿中国。

②日本大化改新:推行的中央集权制、土地制度和赋税制度,都以唐制为蓝本。

③越南:教育体制主要移植于中国,科举制度跟中国的基本一样。

7世纪初,(日本)圣德太子仿效中国制度,以儒学思想为指导,推行了“推古朝改革”……唐帝国建立后,公元630年,日本派出第一批遣唐使,在此后二百多年中,日本共任命遣唐使18次。在返日的留唐学生的策动下,日本发生大化革新……日本各级学校以儒家经典为教科书……新罗统一朝鲜后,更以唐制为立国规范……在学制上,新罗仿唐置国学,设儒学科和技术科。

——摘编自冯天瑜等《中华文化史》

10世纪初,新罗人王建建立高丽王朝。高丽王朝效仿唐朝制度,在中央设三省六部,将地方划为十道,推行土地国有,引入科举考试选拔官员,中国的儒家经典和辞章之学广为传播。

——《中外历史纲要(下)》

公元1010年,越南建立李朝,定国号为“大越”,并模仿中国制度设置从中央到地方的官吏。

——《中外历史纲要(下)》

1、中华文化对朝鲜、日本和东南亚的影响

(5)东亚和东南亚地区在律令、历法、建筑、绘画、音乐、饮食、服饰、节日、习俗等方面也深受唐文化影响。

唐代仕女图

日本和服图

韩国首尔景福宫

日本法隆寺

唐长安平面图

平城京平面图

日本学习、改造中国的饮茶方式,形成独具特色的茶道。唐朝服装传入日本后,被改造为“和服”。日本的铜钱仿唐开元通宝。日本平城京,也就是今天的奈良,设计仿唐长安城,还有日本的法隆寺建筑深受中国南北朝建筑风格的影响。韩国首尔的景福宫,结构和样式是中国皇宫的翻版,景福宫的门均以汉字命名,体现了中国文化的影响。

1、中华文化对朝鲜、日本和东南亚的影响

(1)造纸术:8世纪以后,中国的造纸术逐渐传入中亚、西亚及欧洲,促进了欧洲教育、政治及商业等活动的发展。

(2)火药:13世纪经阿拉伯人传入欧洲,推动了欧洲火药武器的发展,使封建城堡不堪一击,骑士阶层日渐衰落。

(3)指南针:促进了远洋航行,推动了大航海时代的到来。

(4)印刷术:继中国发明活字印刷术后,欧洲人造出了自己的活字印刷机,大大推动了文艺复兴运动和宗教改革,促进了思想解放和社会进步。

2、四大发明的传播及对欧洲的影响

火药、指南针、印刷术──这是预告资产阶级社会到来的三大发明。火药把骑士阶层炸的粉碎,指南针打开了世界市场并建立了殖民地, 而印刷术则变成新教的工具,总的来说变成科学复兴的手段,变成对精神发展创造必要前提的最强大的杠杆。

──[德]马克思《机器、自然力和科学的应用》,《马克思恩格斯文集》第八卷

【问题探究】四大发明是如何影响欧洲的历史进程?

造纸术和印刷术的传入,便利了文化的传播,推动了文艺复兴和宗教改革,促进了思想解放;火药传入欧洲,推动了欧洲火药武器的发展,封建武士阶层日益衰落;指南针的使用,为开辟新航路、进行殖民扩张提供了条件。

2、四大发明的传播及对欧洲的影响

3、14-15世纪

(1)14世纪末,中国人进入琉球,中国先进的生产技术和思想文化逐渐在琉球传播。

(2)15世纪,大批华侨移居东南亚,在当地传播中华文化。

(3)郑和下西洋扩大并加深了中华文化的影响。

明洪武二十七年(1394)年,琉球国中山王遣使来华,要求“给赐冠带”……明朝皇帝“命礼部图冠带之制示之”……另外,琉球国还仿照中国之制设立学校,“改粗鄙之俗为儒雅之风”,全国上下,“渐染华风,祀先圣,兴学校,家购儒书,人崇问学”,使得琉球国国内移风易俗,逐渐变化为“衣冠礼义之乡”。

——摘编自王开玺《古代丝绸之路的辐射力》

明代中国的航海事业,海外贸易,海外移民,都有了进一步的发展,非前朝可比。

——马克垚主编《世界文明史(第二版)》

4、16-18世纪中华文化在欧洲得到传播

(1)孔子的思想以及儒家经典传入欧洲,中国的史学、地理学以及科技、文学等成就也相继传入,引起欧洲社会上层和知识界的热烈反响。

(2)中国的茶、丝绸、瓷器在欧洲社会深受喜爱,中国式园林和建筑成为风尚。

1687年比利时耶稣会士柏应理在巴黎印行了《中国哲学家孔子》,书中附有《大学》《中庸》《论语》的拉丁译文。作为首次向欧洲介绍儒家思想的重要文献,译本一出版就引起了强烈反响。1691年英文译本出版,书名叫《孔子的道德》……孟德斯鸠等著名启蒙运动思想家都仔细研读过此书。当时整个欧洲到处可以听到颂扬中国的声音。

——梁真惠《中国儒家学说的译介对欧洲启蒙运动的影响》

瑞典首都的中国宫

课堂小结

中华文化的世界意义

中华文化在交流中发展

中华文化对世界的影响

古代

近代

汉字、儒家经典、佛教的传播

唐文化的传播和影响

14—15世纪中华文化在东南亚的传播

对亚洲

对欧洲

四大发明传播到欧洲

16—18世纪中华文化在欧洲的传播

佛教文化的传入

西学的传入

开眼看世界

师夷长技以制夷

维新思想

三民主义

新文化运动

马克思主义的广泛传播

第2课

中华文化的世界意义

第2课

中华文化的世界意义

第一单元 源远流长的中华文化

认识中华文化的世界意义。

课标

(一)佛教传入

材料一:永平十年(68年)于大月氏遇沙门迦叶摩腾、竺法兰二人,得佛像经卷,用白马载抵洛阳,明帝为其建白马寺,译四十二章经。

材料二

材料三

根据材料,概括佛教传入的时间、地点和方式。

思考:

两汉之际,来自古印度的佛教经卷由白马驮至洛阳,这被认为是佛教的传入。

一、中华文化在交流中发展

1.佛教在中国的发展

(1)魏晋南北朝:日益兴盛,逐渐同道教文化和儒家文化相结合。

“三教合一”

(2)隋唐:出现不同宗派,主张顿悟成佛的禅宗成为主流,佛教完成中国化。

(3)宋明:佛教由盛转衰,以儒家学说为核心兼容佛教和道教理论的宋明理学形成,外来佛教融合为中国文化的一部分。

宋明理学,是受到了佛教和道教的影响而建立的“道学”。 是一种既贯通宇宙自然(道教)和人生命运(佛教),又继承孔孟正宗(根本),并能治理国家(目的)的新儒学。

2.佛教文化对中国的影响

佛教传入影响

你周围受佛教文化影响的例子。

文学艺术

绘画建筑(三大石窟)

音乐

礼仪习俗

宗教信仰

哲学观念

逻辑思维

想一想

谈一谈

(二)西学传入

1.明末西学的传入

徐光启和利玛窦

探究:

1.图中的两个人物是什么关系?

2.他们为中西文化交流做出了什么贡献?

明末,来华耶稣会士利玛窦等带来天文、历算、地理等方面知识,徐光启等人产生了浓厚兴趣,主张以开放胸怀会通中西文化。《几何原本》《泰西水法》等西方科学译著相继介绍到中国。

2.清朝西学的传入

17世纪,清政府采用太阳历,任命传教士汤若望、南怀仁等主持钦天监工作,并招揽擅长天文、光学、医学等方面的人才来到中国。

汤若望,初名约翰亚当沙耳,姓方白耳氏,日耳曼国人。崇祯初,日食失验,光启上言:“台官用郭守敬法,历久必差,宜及时修正。”庄烈帝用其议,设局修改历法,光启为监督,汤若望被徵入局掌推算。

——《清史稿·汤若望传》

从材料可以得知哪些信息?

探究:19世纪中叶,鸦片战争打开中国大门后,西学是如何影响中国文化的?

a.清政府培养西学人才

(1)1862年,旨在培养外交和翻译人才的京师同文馆在北京设立。

(2)1868年,专门翻译、引进西方书籍的江南制造总局翻译馆创办。

(3)派遣留学生(严复、詹天佑)。

b.推动中国人的救亡图存运动

(1)封建士大夫提倡“经世致用”

(2)戊戌变法运动—学习君主立宪制

(3)新文化运动—“民主”与“科学”

(4)五四运动—“马克思主义”

京师同文馆

清政府派遣留学生

江南制造总局翻译馆

思考:近代中国对西方的学习经历一个怎样的过程?

一、中体西用——师夷长技

(19世纪60—90年代;地主阶级洋务派)

二、维新思想—君主立宪

(19世纪末;资产阶级改良派)

三、革命思想—君主共和

(19世纪末20世纪初,资产阶级革命派)

四、新文化运动—民主科学

(20世纪初,资产阶级激进的民主主义者)

器 物

政治制度

思想文化

(1)汉字:公元前4世纪—公元3世纪,汉字已传入朝鲜半岛、日本列岛和东南亚地区。后来,各国在汉字的基础上创造了本国文字,如朝鲜的谚文、日本的假名、越南的喃字,推动了当地的文化交流和发展。

(2)儒学:3—5世纪,儒学在东亚和东南亚等地区流行。隋唐以后,朝鲜、日本等国的各级学校把儒学经典作为教科书,儒学成为官学。

朝鲜谚文

日本假名

越南喃字

1、中华文化对朝鲜、日本和东南亚的影响

二、中华文化对世界的影响

(3)佛教:大约在4世纪以后,佛教经中国传入朝鲜、日本等国,各国佛教得到发展。

8到10世纪,印度佛教开始衰微,13世纪回教入侵,印度佛教文化遭到毁灭。但中国恰在7、8世纪,佛教得到长足发展。大量佛教译著和论著输出到东北亚、东南亚。

——冯天喻等《中华文化史》

唐鉴真和尚东渡日本路线图

日本奈良唐招提寺

1、中华文化对朝鲜、日本和东南亚的影响

(4)古代朝鲜、日本和越南的社会制度大多来自唐朝。

①朝鲜:政治制度基本模仿中国。

②日本大化改新:推行的中央集权制、土地制度和赋税制度,都以唐制为蓝本。

③越南:教育体制主要移植于中国,科举制度跟中国的基本一样。

7世纪初,(日本)圣德太子仿效中国制度,以儒学思想为指导,推行了“推古朝改革”……唐帝国建立后,公元630年,日本派出第一批遣唐使,在此后二百多年中,日本共任命遣唐使18次。在返日的留唐学生的策动下,日本发生大化革新……日本各级学校以儒家经典为教科书……新罗统一朝鲜后,更以唐制为立国规范……在学制上,新罗仿唐置国学,设儒学科和技术科。

——摘编自冯天瑜等《中华文化史》

10世纪初,新罗人王建建立高丽王朝。高丽王朝效仿唐朝制度,在中央设三省六部,将地方划为十道,推行土地国有,引入科举考试选拔官员,中国的儒家经典和辞章之学广为传播。

——《中外历史纲要(下)》

公元1010年,越南建立李朝,定国号为“大越”,并模仿中国制度设置从中央到地方的官吏。

——《中外历史纲要(下)》

1、中华文化对朝鲜、日本和东南亚的影响

(5)东亚和东南亚地区在律令、历法、建筑、绘画、音乐、饮食、服饰、节日、习俗等方面也深受唐文化影响。

唐代仕女图

日本和服图

韩国首尔景福宫

日本法隆寺

唐长安平面图

平城京平面图

日本学习、改造中国的饮茶方式,形成独具特色的茶道。唐朝服装传入日本后,被改造为“和服”。日本的铜钱仿唐开元通宝。日本平城京,也就是今天的奈良,设计仿唐长安城,还有日本的法隆寺建筑深受中国南北朝建筑风格的影响。韩国首尔的景福宫,结构和样式是中国皇宫的翻版,景福宫的门均以汉字命名,体现了中国文化的影响。

1、中华文化对朝鲜、日本和东南亚的影响

(1)造纸术:8世纪以后,中国的造纸术逐渐传入中亚、西亚及欧洲,促进了欧洲教育、政治及商业等活动的发展。

(2)火药:13世纪经阿拉伯人传入欧洲,推动了欧洲火药武器的发展,使封建城堡不堪一击,骑士阶层日渐衰落。

(3)指南针:促进了远洋航行,推动了大航海时代的到来。

(4)印刷术:继中国发明活字印刷术后,欧洲人造出了自己的活字印刷机,大大推动了文艺复兴运动和宗教改革,促进了思想解放和社会进步。

2、四大发明的传播及对欧洲的影响

火药、指南针、印刷术──这是预告资产阶级社会到来的三大发明。火药把骑士阶层炸的粉碎,指南针打开了世界市场并建立了殖民地, 而印刷术则变成新教的工具,总的来说变成科学复兴的手段,变成对精神发展创造必要前提的最强大的杠杆。

──[德]马克思《机器、自然力和科学的应用》,《马克思恩格斯文集》第八卷

【问题探究】四大发明是如何影响欧洲的历史进程?

造纸术和印刷术的传入,便利了文化的传播,推动了文艺复兴和宗教改革,促进了思想解放;火药传入欧洲,推动了欧洲火药武器的发展,封建武士阶层日益衰落;指南针的使用,为开辟新航路、进行殖民扩张提供了条件。

2、四大发明的传播及对欧洲的影响

3、14-15世纪

(1)14世纪末,中国人进入琉球,中国先进的生产技术和思想文化逐渐在琉球传播。

(2)15世纪,大批华侨移居东南亚,在当地传播中华文化。

(3)郑和下西洋扩大并加深了中华文化的影响。

明洪武二十七年(1394)年,琉球国中山王遣使来华,要求“给赐冠带”……明朝皇帝“命礼部图冠带之制示之”……另外,琉球国还仿照中国之制设立学校,“改粗鄙之俗为儒雅之风”,全国上下,“渐染华风,祀先圣,兴学校,家购儒书,人崇问学”,使得琉球国国内移风易俗,逐渐变化为“衣冠礼义之乡”。

——摘编自王开玺《古代丝绸之路的辐射力》

明代中国的航海事业,海外贸易,海外移民,都有了进一步的发展,非前朝可比。

——马克垚主编《世界文明史(第二版)》

4、16-18世纪中华文化在欧洲得到传播

(1)孔子的思想以及儒家经典传入欧洲,中国的史学、地理学以及科技、文学等成就也相继传入,引起欧洲社会上层和知识界的热烈反响。

(2)中国的茶、丝绸、瓷器在欧洲社会深受喜爱,中国式园林和建筑成为风尚。

1687年比利时耶稣会士柏应理在巴黎印行了《中国哲学家孔子》,书中附有《大学》《中庸》《论语》的拉丁译文。作为首次向欧洲介绍儒家思想的重要文献,译本一出版就引起了强烈反响。1691年英文译本出版,书名叫《孔子的道德》……孟德斯鸠等著名启蒙运动思想家都仔细研读过此书。当时整个欧洲到处可以听到颂扬中国的声音。

——梁真惠《中国儒家学说的译介对欧洲启蒙运动的影响》

瑞典首都的中国宫

课堂小结

中华文化的世界意义

中华文化在交流中发展

中华文化对世界的影响

古代

近代

汉字、儒家经典、佛教的传播

唐文化的传播和影响

14—15世纪中华文化在东南亚的传播

对亚洲

对欧洲

四大发明传播到欧洲

16—18世纪中华文化在欧洲的传播

佛教文化的传入

西学的传入

开眼看世界

师夷长技以制夷

维新思想

三民主义

新文化运动

马克思主义的广泛传播

同课章节目录

- 第一单元 源远流长的中华文化

- 第1课 中华优秀传统文化的内涵与特点

- 第2课 中华文化的世界意义

- 第二单元 丰富多样的世界文化

- 第3课 古代西亚、 非洲文化

- 第4课 欧洲文化的形成

- 第5课 南亚、 东亚与美洲的文化

- 第三单元 人口迁徙、文化交融与认同

- 第6课 古代人类的迁徙和区域文化的形成

- 第7课 近代殖民活动和人口的跨地域转移

- 第8课 现代社会的移民和多元文化

- 第四单元 商路、贸易与文化交流

- 第9课 古代的商路、 贸易与文化交流

- 第10课 近代以来的世界贸易与文化交流的扩展

- 第五单元 战争与文化交锋

- 第11课 古代战争与地域文化的演变

- 第12课 近代战争与西方文化的扩张

- 第13课 现代战争与不同文化的碰撞和交流

- 第六单元 文化的传承与保护

- 第14课 文化传承的多种载体及其发展

- 第15课 文化遗产:全人类共同的财富

- 活动课 信息革命与人类文化共享