生物人教版(2019)选择性必修2 3.3 生物生态系统的物质循环课件(共25张ppt)

文档属性

| 名称 | 生物人教版(2019)选择性必修2 3.3 生物生态系统的物质循环课件(共25张ppt) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 25.0MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(2019) | ||

| 科目 | 生物学 | ||

| 更新时间 | 2022-12-26 20:40:31 | ||

图片预览

文档简介

(共25张PPT)

生态系统的物质循环

第3章第3节

人教版 选择性必修2

结合“水深而回,树落则粪本。”这句话分析其中的生物学原理?

胡杨死亡后,为什么很长时间都没有腐烂?

问题探讨

胡杨能抗干旱、御风沙、耐盐碱,可顽强地在荒漠中生存繁衍。然而,受水资源短缺的影响,一些远离水源的胡杨也难逃死亡的厄运。这些死亡的胡杨虽历经烈日和荒漠的摧残,却依然傲立于大漠。

荒漠中缺乏水分,分解者数量很少,因此死亡后的胡杨无法被快速分解。

物质是可以循环利用的。

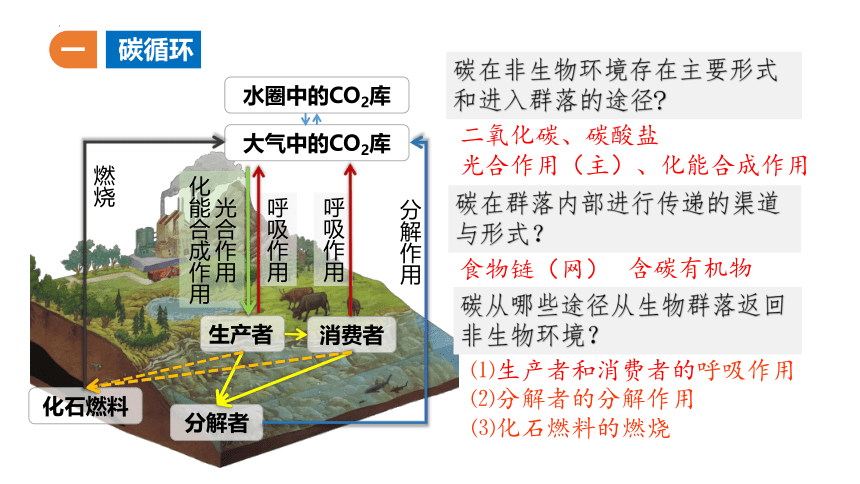

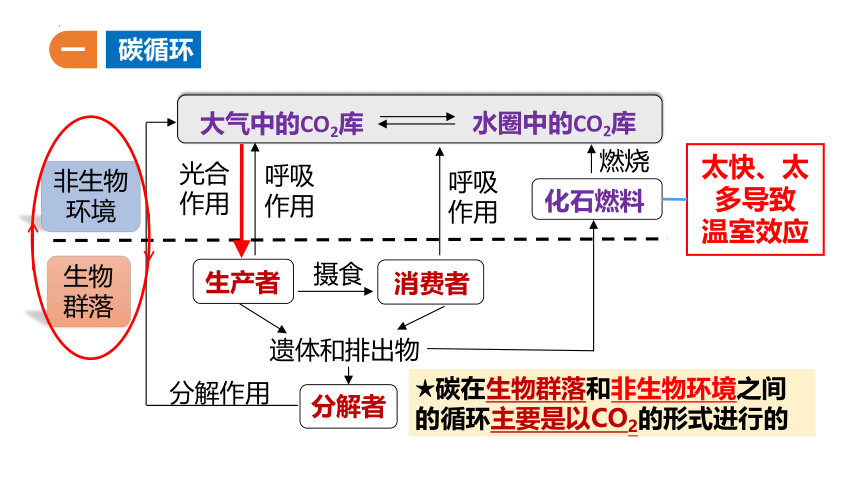

大气中的CO2库

生产者

消费者

分解者

光合作用

化能合成作用

分解作用

呼吸作用

呼吸作用

化石燃料

燃烧

水圈中的CO2库

碳在非生物环境存在主要形式和进入群落的途径

碳在群落内部进行传递的渠道与形式?

碳从哪些途径从生物群落返回非生物环境?

二氧化碳、碳酸盐

光合作用(主)、化能合成作用

食物链(网)

含碳有机物

⑴生产者和消费者的呼吸作用

⑶化石燃料的燃烧

⑵分解者的分解作用

一

碳循环

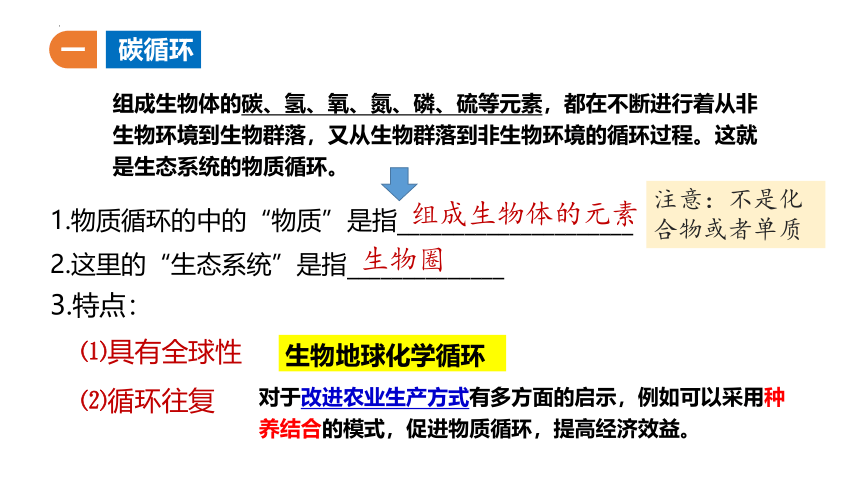

1.物质循环的中的“物质”是指_____________________

组成生物体的元素

3.特点:

⑴具有全球性

⑵循环往复

注意:不是化合物或者单质

一

碳循环

组成生物体的碳、氢、氧、氮、磷、硫等元素,都在不断进行着从非生物环境到生物群落,又从生物群落到非生物环境的循环过程。这就是生态系统的物质循环。

生物地球化学循环

对于改进农业生产方式有多方面的启示,例如可以采用种养结合的模式,促进物质循环,提高经济效益。

2.这里的“生态系统”是指______________

生物圈

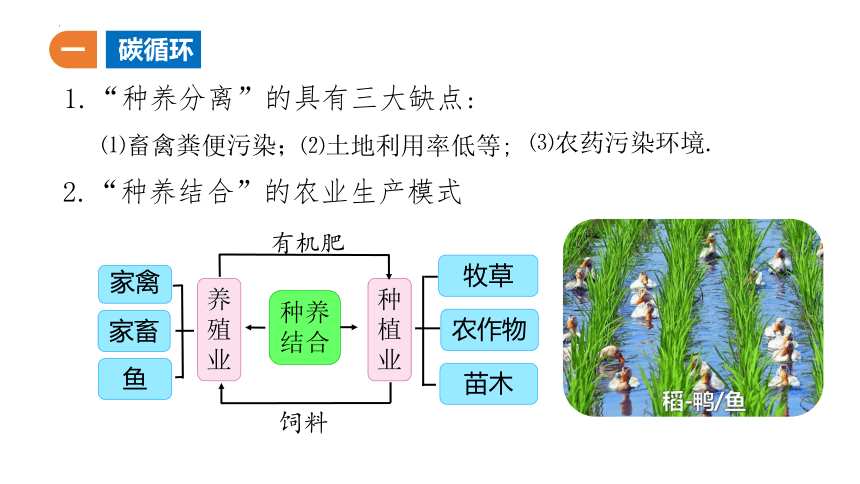

⑶农药污染环境.

1.“种养分离”的具有三大缺点:

⑴畜禽粪便污染;

⑵土地利用率低等;

2.“种养结合”的农业生产模式

种养结合

养殖业

种植业

饲料

有机肥

家禽

家畜

鱼

牧草

农作物

苗木

一

碳循环

稻-鸭/鱼

遗体和排出物

摄食

燃烧

生产者

消费者

分解者

化石燃料

呼吸作用

呼吸作用

光合作用

大气中的CO2库

水圈中的CO2库

分解作用

非生物环境

生物

群落

★碳在生物群落和非生物环境之间的循环主要是以CO2的形式进行的

太快、太多导致

温室效应

一

碳循环

1.原因:

化石燃料的开采和使用(主因)。

森林、草原等植被遭到大面积破坏。

二

温室效应

2.后果:

气温升高,加快极地冰川融化,

海平面上升,洪灾、旱灾不断,

土地荒漠化加剧,威胁人类和生物的生存。

二

温室效应

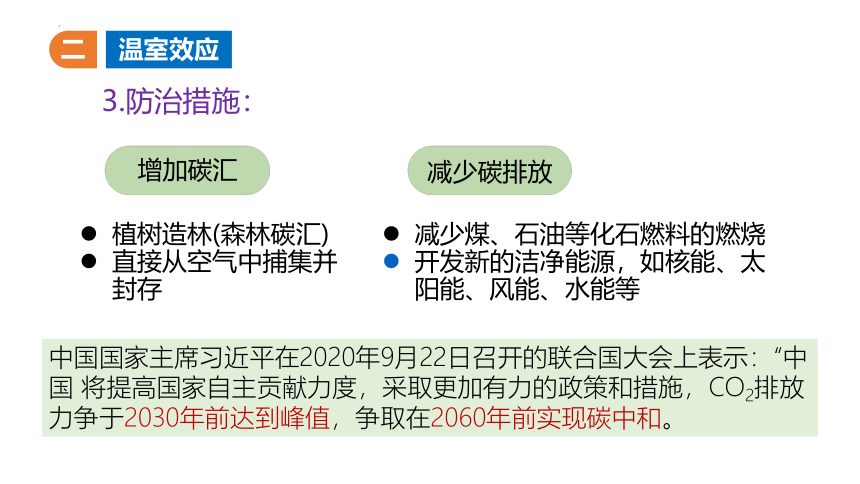

3.防治措施:

减少煤、石油等化石燃料的燃烧

开发新的洁净能源,如核能、太阳能、风能、水能等

植树造林(森林碳汇)

直接从空气中捕集并封存

增加碳汇

减少碳排放

中国国家主席习近平在2020年9月22日召开的联合国大会上表示:“中国 将提高国家自主贡献力度,采取更加有力的政策和措施,CO2排放力争于2030年前达到峰值,争取在2060年前实现碳中和。

二

温室效应

(1)参与物质循环的对象是含有碳的糖类、脂肪、蛋白质等有机物 ( )

(2)物质循环的范围是生物圈,而不是具体的某一生态系统 ( )

(3)沼渣等作为肥料还田,使物质能够循环利用 ( )

(4)在碳循环中生产者只起固定CO2的作用 ( )

(5)由于过度地开采和使用化石燃料,破坏了生态系统的碳平衡,导致

大气中二氧化碳浓度增加并引起全球气候变化 ( )

(6)海洋对于调节大气中的碳含量起着非常重要的作用 ( )

判断正误

1.概念: 生物体从周围环境吸收、积蓄某种元素或难以降解的化

合物,使其在机体内浓度超过环境浓度的现象。

2.常见富集物质

三

生物富集

①重金属:如铅(Pb)、镉(Cd)、汞(Hg)等;

②人工合成的有机化合物:如DDT、六六六等;

③一些放射性物质。

3.生物富集现象的特点:

⑴具有全球性;

4.生物富集的主要途径——______________

食物链、食物网

原因

导致生物富集的有害物质可以通过大气、水和生物迁移等途径扩散到世界各地

⑵有害物质在生物体内的浓度会沿食物链不断升高,呈现生物放大现象

三

生物富集

铅在生物体内的浓度沿食物链不断升高

生物富集实例:铅的富集

环境中比较稳定形式的铅

煤燃烧 有色金属冶炼

以微小颗粒形式进入大气

以降雨的形式进入土壤和植被表面

以降雨的形式进入水体

直接或间接进入生物体内形成稳定的铅化物

三

生物富集

A、B、C、D为食物网中的四个生物种群,各种群DDT富集如图所示,则该生物之间可能构成的食物链(网)是:

DDT相对含量

B

D A

C

↗ ↘

↘ ↗

三

生物富集

能量流动

物质循环

群落环境间主要以CO2形式

在无机环境与生物群落之间循环往返(封闭型)

各营养级间(生物群落)

生物圈

单向流动,逐级递减

全球性、循环性

形式

过程

范围

特点

主要以有机物中化学能

沿食物链(网)单向流动(开放型)

四

能量流动和物质循环的关系

1、二者是同时进行,彼此 。

2、物质作为能量的 ,使能量沿着食物链(网)流动;能量作为 ,使物质能不断地在生物群落和无机环境之间循环往返。

3、生态系统中的各种成分,正是由于__________和__________,才能紧密地联系在一起,形成一个统一的整体。

相互依存、不可分割

载体

动力

4、能量流动和物质循环的渠道是_____________。

物质循环

能量流动

食物链、食物网

四

能量流动和物质循环的关系

能量流动

物质循环

三级消费者

次级消费者

初级消费者

生产者

分解者

实验原理:

(1)土壤中生活着种类繁多的微生物,通过分泌胞外酶,将底物分解为简单的分子,然后通过细胞膜吸收营养物质。

(2)淀粉在土壤微生物的分解作用下分解为还原糖,还原糖与斐林试剂在水浴加热的条件下会生成砖红色的沉淀。

五

探究土壤微生物的分解作用

带有落叶的土壤中含有土壤微生物较多,

好氧微生物主要生活于土壤表层。

枯枝落叶层

有机碎屑层

腐殖质层

淀积层

第三节

参考案例1 落叶是在土壤微生物的作用下腐烂的吗?

1.土壤的处理

对照组

不做处理

实验组

60℃ 1h

2.落叶的处理

洗净、干燥后称重,放入叶袋

挖坑,10~20cm深处埋入叶袋

12d后取出,冲洗,干燥后称重

3.埋入落叶

4.观察结果

不宜采用剧烈条件杀死土壤微生物,以免改变土壤的理化性质。

五

探究土壤微生物的分解作用

实验假设:落叶在土壤微生物的作用下可以腐烂

实验结论:土壤微生物对落叶有分解作用

第三节

参考案例2 探究土壤微生物对淀粉的分解作用

1.制备土壤浸出液

对照组

实验组

土壤浸出液

2.制备淀粉糊

质量分数4%的淀粉糊(需灭菌)

将土壤浸出液与淀粉糊混合,室温培养7d

取样,分别滴加碘液和斐林试剂检测,观察记录

3.混合、培养

4.显色反应

分出一 半灭菌

五

探究土壤微生物的分解作用

实验假设:土壤微生物能分解淀粉

实验结论:土壤浸出液中的微生物能分解淀粉

六

网络构建

1.下列关于生态系统的物质循环的叙述中,正确的是 ( )

A.所指的物质是指组成生物体的C、H、O、N、P、S等

化学元素构成的化合物

B.碳在生物群落和非生物环境之间主要以CO2形式循环

C.物质在循环过程中不断减少的

D.在“桑基鱼塘”生态系统内实现了物质循环功能

B

即时练习

2.右图为碳循环示意图,甲、乙、丙表示生态系统中的三种成分,下列叙述正确的是( )

碳循环是指二氧化碳在甲与丙之间不断循环的过程

乙在该生态系统中均处于第二营养级

C. 甲、乙、丙共同组成生物群落

D. 生物X不可能不具有细胞核,生物Y不可能含有线粒体

C

即时练习

3.下图是某生态系统碳循环示意图,其中A、B、C、D是生态系统内各生物成分,1、2、3、4、5、6表示有关的生理过程。下列说法正确的是( )

A.在图中,B、C分别属于初级消费者、生产者

B.图中能表示呼吸作用过程的只有3、4、5

C. 图中可能的形成食物链为C→ D→A→B

D.如果A发生瘟疫,D的数量将先增加后减少最后趋于稳定

D

即时练习

高考在线

4.(2020·全国)生态系统的物质循环包括碳循环和氮循环等过程。下列有关碳循环的叙述,错误的是( )

A.消费者没有参与碳循环的过程

B.生产者的光合作用是碳循环的重要环节

C.土壤中微生物的呼吸作用是碳循环的重要环节

D.碳在无机环境与生物群落之间主要以CO2形式循环

A

时间有限,学习无限

生态系统的物质循环

第3章第3节

人教版 选择性必修2

结合“水深而回,树落则粪本。”这句话分析其中的生物学原理?

胡杨死亡后,为什么很长时间都没有腐烂?

问题探讨

胡杨能抗干旱、御风沙、耐盐碱,可顽强地在荒漠中生存繁衍。然而,受水资源短缺的影响,一些远离水源的胡杨也难逃死亡的厄运。这些死亡的胡杨虽历经烈日和荒漠的摧残,却依然傲立于大漠。

荒漠中缺乏水分,分解者数量很少,因此死亡后的胡杨无法被快速分解。

物质是可以循环利用的。

大气中的CO2库

生产者

消费者

分解者

光合作用

化能合成作用

分解作用

呼吸作用

呼吸作用

化石燃料

燃烧

水圈中的CO2库

碳在非生物环境存在主要形式和进入群落的途径

碳在群落内部进行传递的渠道与形式?

碳从哪些途径从生物群落返回非生物环境?

二氧化碳、碳酸盐

光合作用(主)、化能合成作用

食物链(网)

含碳有机物

⑴生产者和消费者的呼吸作用

⑶化石燃料的燃烧

⑵分解者的分解作用

一

碳循环

1.物质循环的中的“物质”是指_____________________

组成生物体的元素

3.特点:

⑴具有全球性

⑵循环往复

注意:不是化合物或者单质

一

碳循环

组成生物体的碳、氢、氧、氮、磷、硫等元素,都在不断进行着从非生物环境到生物群落,又从生物群落到非生物环境的循环过程。这就是生态系统的物质循环。

生物地球化学循环

对于改进农业生产方式有多方面的启示,例如可以采用种养结合的模式,促进物质循环,提高经济效益。

2.这里的“生态系统”是指______________

生物圈

⑶农药污染环境.

1.“种养分离”的具有三大缺点:

⑴畜禽粪便污染;

⑵土地利用率低等;

2.“种养结合”的农业生产模式

种养结合

养殖业

种植业

饲料

有机肥

家禽

家畜

鱼

牧草

农作物

苗木

一

碳循环

稻-鸭/鱼

遗体和排出物

摄食

燃烧

生产者

消费者

分解者

化石燃料

呼吸作用

呼吸作用

光合作用

大气中的CO2库

水圈中的CO2库

分解作用

非生物环境

生物

群落

★碳在生物群落和非生物环境之间的循环主要是以CO2的形式进行的

太快、太多导致

温室效应

一

碳循环

1.原因:

化石燃料的开采和使用(主因)。

森林、草原等植被遭到大面积破坏。

二

温室效应

2.后果:

气温升高,加快极地冰川融化,

海平面上升,洪灾、旱灾不断,

土地荒漠化加剧,威胁人类和生物的生存。

二

温室效应

3.防治措施:

减少煤、石油等化石燃料的燃烧

开发新的洁净能源,如核能、太阳能、风能、水能等

植树造林(森林碳汇)

直接从空气中捕集并封存

增加碳汇

减少碳排放

中国国家主席习近平在2020年9月22日召开的联合国大会上表示:“中国 将提高国家自主贡献力度,采取更加有力的政策和措施,CO2排放力争于2030年前达到峰值,争取在2060年前实现碳中和。

二

温室效应

(1)参与物质循环的对象是含有碳的糖类、脂肪、蛋白质等有机物 ( )

(2)物质循环的范围是生物圈,而不是具体的某一生态系统 ( )

(3)沼渣等作为肥料还田,使物质能够循环利用 ( )

(4)在碳循环中生产者只起固定CO2的作用 ( )

(5)由于过度地开采和使用化石燃料,破坏了生态系统的碳平衡,导致

大气中二氧化碳浓度增加并引起全球气候变化 ( )

(6)海洋对于调节大气中的碳含量起着非常重要的作用 ( )

判断正误

1.概念: 生物体从周围环境吸收、积蓄某种元素或难以降解的化

合物,使其在机体内浓度超过环境浓度的现象。

2.常见富集物质

三

生物富集

①重金属:如铅(Pb)、镉(Cd)、汞(Hg)等;

②人工合成的有机化合物:如DDT、六六六等;

③一些放射性物质。

3.生物富集现象的特点:

⑴具有全球性;

4.生物富集的主要途径——______________

食物链、食物网

原因

导致生物富集的有害物质可以通过大气、水和生物迁移等途径扩散到世界各地

⑵有害物质在生物体内的浓度会沿食物链不断升高,呈现生物放大现象

三

生物富集

铅在生物体内的浓度沿食物链不断升高

生物富集实例:铅的富集

环境中比较稳定形式的铅

煤燃烧 有色金属冶炼

以微小颗粒形式进入大气

以降雨的形式进入土壤和植被表面

以降雨的形式进入水体

直接或间接进入生物体内形成稳定的铅化物

三

生物富集

A、B、C、D为食物网中的四个生物种群,各种群DDT富集如图所示,则该生物之间可能构成的食物链(网)是:

DDT相对含量

B

D A

C

↗ ↘

↘ ↗

三

生物富集

能量流动

物质循环

群落环境间主要以CO2形式

在无机环境与生物群落之间循环往返(封闭型)

各营养级间(生物群落)

生物圈

单向流动,逐级递减

全球性、循环性

形式

过程

范围

特点

主要以有机物中化学能

沿食物链(网)单向流动(开放型)

四

能量流动和物质循环的关系

1、二者是同时进行,彼此 。

2、物质作为能量的 ,使能量沿着食物链(网)流动;能量作为 ,使物质能不断地在生物群落和无机环境之间循环往返。

3、生态系统中的各种成分,正是由于__________和__________,才能紧密地联系在一起,形成一个统一的整体。

相互依存、不可分割

载体

动力

4、能量流动和物质循环的渠道是_____________。

物质循环

能量流动

食物链、食物网

四

能量流动和物质循环的关系

能量流动

物质循环

三级消费者

次级消费者

初级消费者

生产者

分解者

实验原理:

(1)土壤中生活着种类繁多的微生物,通过分泌胞外酶,将底物分解为简单的分子,然后通过细胞膜吸收营养物质。

(2)淀粉在土壤微生物的分解作用下分解为还原糖,还原糖与斐林试剂在水浴加热的条件下会生成砖红色的沉淀。

五

探究土壤微生物的分解作用

带有落叶的土壤中含有土壤微生物较多,

好氧微生物主要生活于土壤表层。

枯枝落叶层

有机碎屑层

腐殖质层

淀积层

第三节

参考案例1 落叶是在土壤微生物的作用下腐烂的吗?

1.土壤的处理

对照组

不做处理

实验组

60℃ 1h

2.落叶的处理

洗净、干燥后称重,放入叶袋

挖坑,10~20cm深处埋入叶袋

12d后取出,冲洗,干燥后称重

3.埋入落叶

4.观察结果

不宜采用剧烈条件杀死土壤微生物,以免改变土壤的理化性质。

五

探究土壤微生物的分解作用

实验假设:落叶在土壤微生物的作用下可以腐烂

实验结论:土壤微生物对落叶有分解作用

第三节

参考案例2 探究土壤微生物对淀粉的分解作用

1.制备土壤浸出液

对照组

实验组

土壤浸出液

2.制备淀粉糊

质量分数4%的淀粉糊(需灭菌)

将土壤浸出液与淀粉糊混合,室温培养7d

取样,分别滴加碘液和斐林试剂检测,观察记录

3.混合、培养

4.显色反应

分出一 半灭菌

五

探究土壤微生物的分解作用

实验假设:土壤微生物能分解淀粉

实验结论:土壤浸出液中的微生物能分解淀粉

六

网络构建

1.下列关于生态系统的物质循环的叙述中,正确的是 ( )

A.所指的物质是指组成生物体的C、H、O、N、P、S等

化学元素构成的化合物

B.碳在生物群落和非生物环境之间主要以CO2形式循环

C.物质在循环过程中不断减少的

D.在“桑基鱼塘”生态系统内实现了物质循环功能

B

即时练习

2.右图为碳循环示意图,甲、乙、丙表示生态系统中的三种成分,下列叙述正确的是( )

碳循环是指二氧化碳在甲与丙之间不断循环的过程

乙在该生态系统中均处于第二营养级

C. 甲、乙、丙共同组成生物群落

D. 生物X不可能不具有细胞核,生物Y不可能含有线粒体

C

即时练习

3.下图是某生态系统碳循环示意图,其中A、B、C、D是生态系统内各生物成分,1、2、3、4、5、6表示有关的生理过程。下列说法正确的是( )

A.在图中,B、C分别属于初级消费者、生产者

B.图中能表示呼吸作用过程的只有3、4、5

C. 图中可能的形成食物链为C→ D→A→B

D.如果A发生瘟疫,D的数量将先增加后减少最后趋于稳定

D

即时练习

高考在线

4.(2020·全国)生态系统的物质循环包括碳循环和氮循环等过程。下列有关碳循环的叙述,错误的是( )

A.消费者没有参与碳循环的过程

B.生产者的光合作用是碳循环的重要环节

C.土壤中微生物的呼吸作用是碳循环的重要环节

D.碳在无机环境与生物群落之间主要以CO2形式循环

A

时间有限,学习无限