高中生物北师大版(2019)选择性必修二 本册模块检测(含解析)

文档属性

| 名称 | 高中生物北师大版(2019)选择性必修二 本册模块检测(含解析) |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 281.7KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 北师大版(2019) | ||

| 科目 | 生物学 | ||

| 更新时间 | 2022-12-26 21:07:34 | ||

图片预览

文档简介

模块检测题

一、选择题(15题,每题2分,共30分)

1.下图反映了种群密度变化与环境因素的关系,据图分析错误的是( )。

A.若环境条件稳定,持续时间长,则足以使一种生物被竞争排除或发生生态位变化

B.若环境条件频繁变化,易发生生态位分化现象,则常常不出现因竞争而被排除的现象

C.海洋和湖泊中浮游植物种类繁多,这是因为这些水体的环境因素较为稳定

D.自然群落中的竞争排除现象是有限的,这是因为自然环境总是不断变化的

2.下列调查活动或实验中,计算所得数值与实际数值相比,可能偏小的是( )。

A.标记重捕法调查褐家鼠种群数量时标记物脱落

B.调查某遗传病的发病率时以患者家系为调查对象

C.样方法调查蒲公英种群密度时在分布较密集的地区取样

D.用血球计数板计数酵母菌数量

3.豚草是原产北美的植物,某课外小组对某地区的一片闲散地的部分植物的种群密度进行了五年的调查,部分结果如表所示(单位:株/m2)。下列有关叙述正确的是( )。

年份 2005 2006 2007 2008 2009

豚草 0.3 0.6 1.1 1.5 2.3

狗尾草 10.0 9.2 8 6.8 5.5

龙葵 3.0 2.0 0.4 0 0

A.可以推测该区域植物的辛普森指数在增加

B.调查豚草的种群密度应该采取样方法

C.豚草入侵,不改变该区域群落演替的速度与方向

D.该区域豚草的种群数量将保持“J”型增长

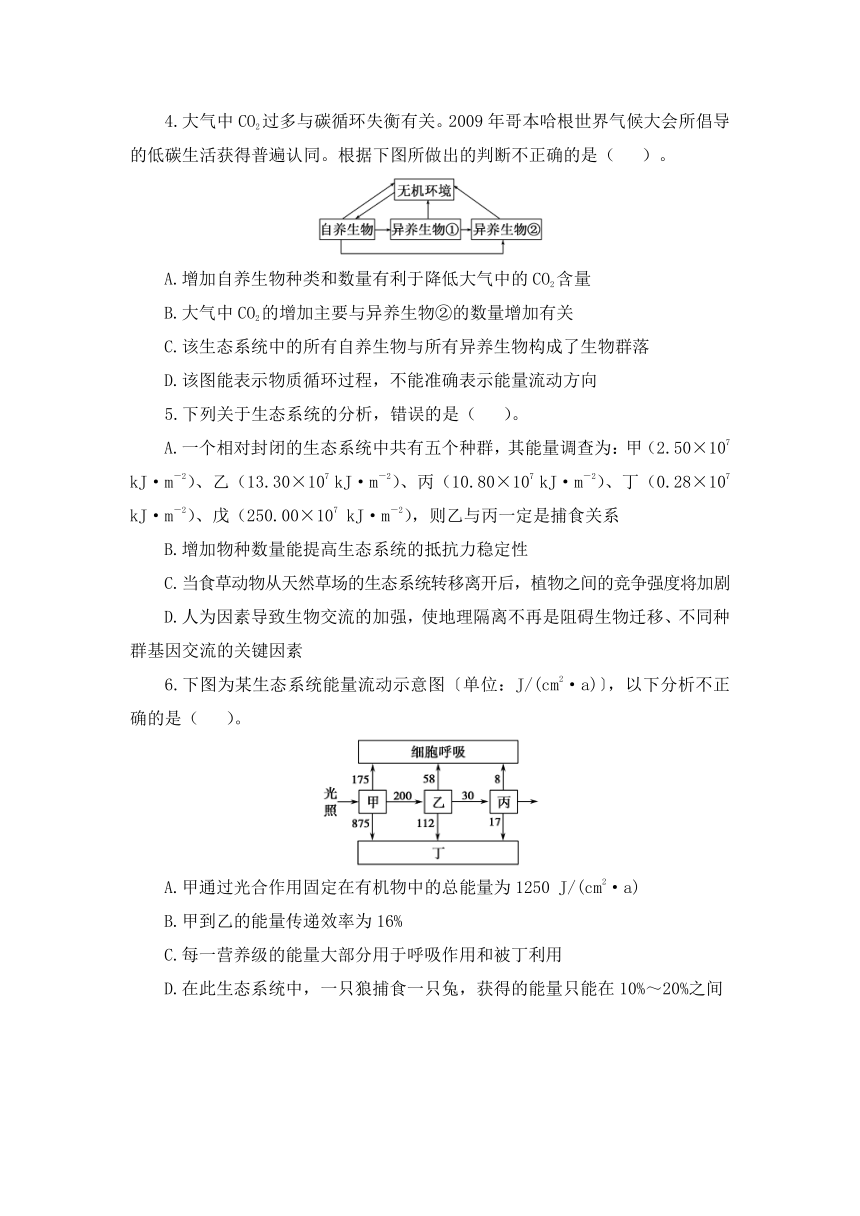

4.大气中CO2过多与碳循环失衡有关。2009年哥本哈根世界气候大会所倡导的低碳生活获得普遍认同。根据下图所做出的判断不正确的是( )。

A.增加自养生物种类和数量有利于降低大气中的CO2含量

B.大气中CO2的增加主要与异养生物②的数量增加有关

C.该生态系统中的所有自养生物与所有异养生物构成了生物群落

D.该图能表示物质循环过程,不能准确表示能量流动方向

5.下列关于生态系统的分析,错误的是( )。

A.一个相对封闭的生态系统中共有五个种群,其能量调查为:甲(2.50×107 kJ·m-2)、乙(13.30×107 kJ·m-2)、丙(10.80×107 kJ·m-2)、丁(0.28×107 kJ·m-2)、戊(250.00×107 kJ·m-2),则乙与丙一定是捕食关系

B.增加物种数量能提高生态系统的抵抗力稳定性

C.当食草动物从天然草场的生态系统转移离开后,植物之间的竞争强度将加剧

D.人为因素导致生物交流的加强,使地理隔离不再是阻碍生物迁移、不同种群基因交流的关键因素

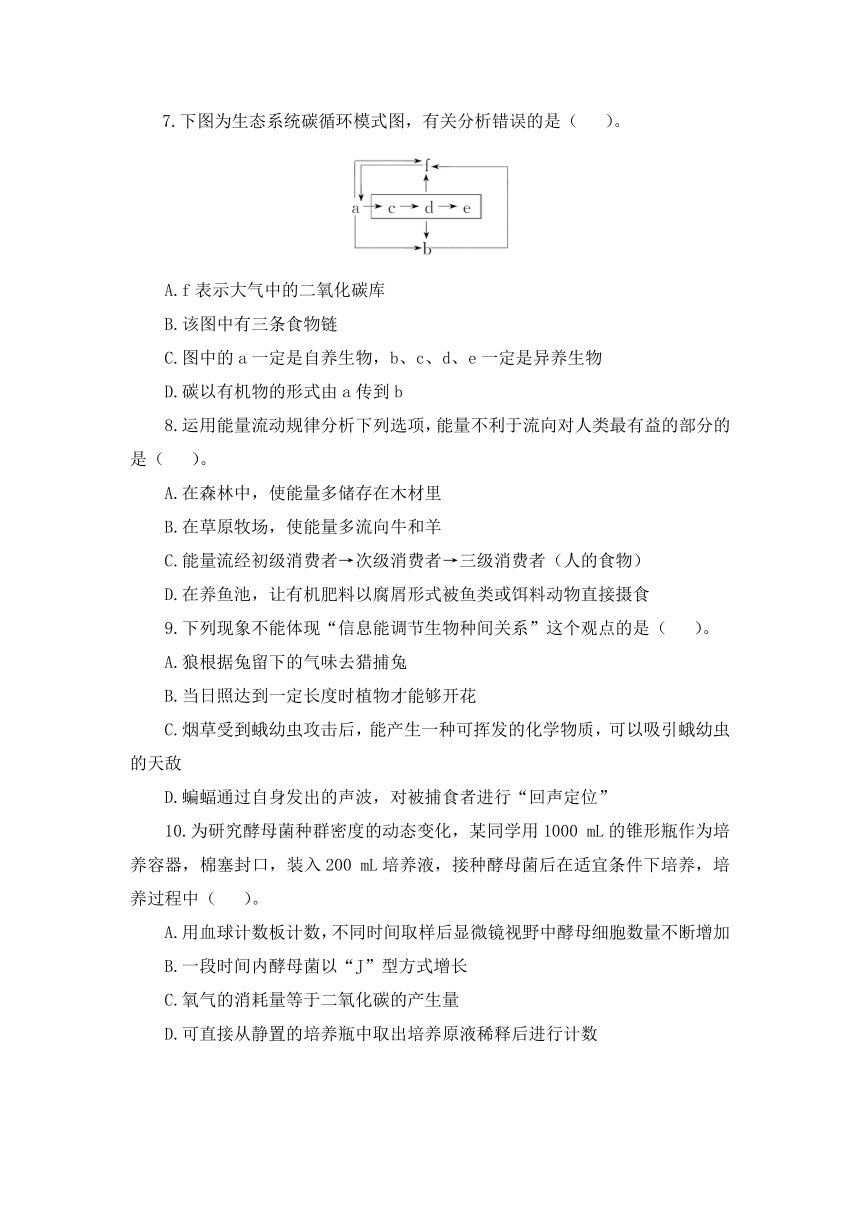

6.下图为某生态系统能量流动示意图〔单位:J/(cm2·a)〕,以下分析不正确的是( )。

A.甲通过光合作用固定在有机物中的总能量为1250 J/(cm2·a)

B.甲到乙的能量传递效率为16%

C.每一营养级的能量大部分用于呼吸作用和被丁利用

D.在此生态系统中,一只狼捕食一只兔,获得的能量只能在10%~20%之间

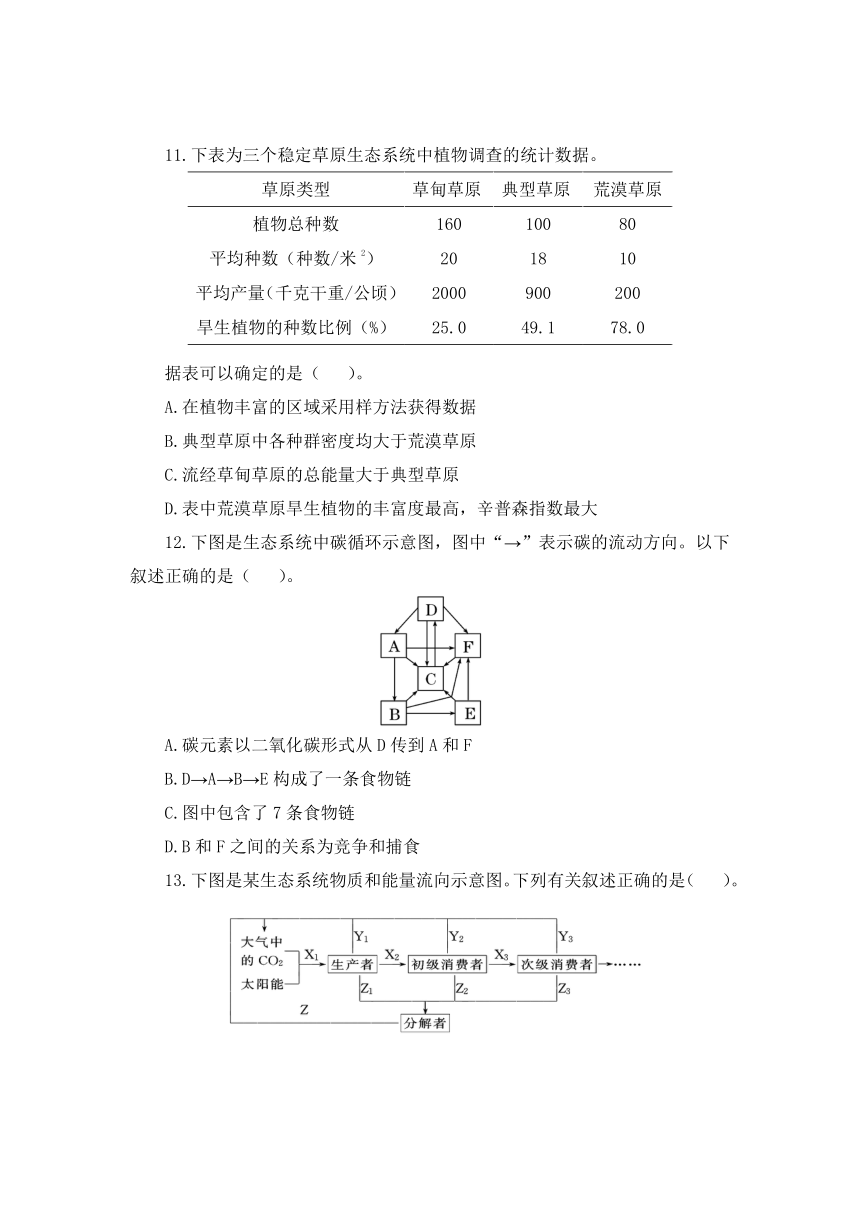

7.下图为生态系统碳循环模式图,有关分析错误的是( )。

A.f表示大气中的二氧化碳库

B.该图中有三条食物链

C.图中的a一定是自养生物,b、c、d、e一定是异养生物

D.碳以有机物的形式由a传到b

8.运用能量流动规律分析下列选项,能量不利于流向对人类最有益的部分的是( )。

A.在森林中,使能量多储存在木材里

B.在草原牧场,使能量多流向牛和羊

C.能量流经初级消费者→次级消费者→三级消费者(人的食物)

D.在养鱼池,让有机肥料以腐屑形式被鱼类或饵料动物直接摄食

9.下列现象不能体现“信息能调节生物种间关系”这个观点的是( )。

A.狼根据兔留下的气味去猎捕兔

B.当日照达到一定长度时植物才能够开花

C.烟草受到蛾幼虫攻击后,能产生一种可挥发的化学物质,可以吸引蛾幼虫的天敌

D.蝙蝠通过自身发出的声波,对被捕食者进行“回声定位”

10.为研究酵母菌种群密度的动态变化,某同学用1000 mL的锥形瓶作为培养容器,棉塞封口,装入200 mL培养液,接种酵母菌后在适宜条件下培养,培养过程中( )。

A.用血球计数板计数,不同时间取样后显微镜视野中酵母细胞数量不断增加

B.一段时间内酵母菌以“J”型方式增长

C.氧气的消耗量等于二氧化碳的产生量

D.可直接从静置的培养瓶中取出培养原液稀释后进行计数

11.下表为三个稳定草原生态系统中植物调查的统计数据。

草原类型 草甸草原 典型草原 荒漠草原

植物总种数 160 100 80

平均种数(种数/米2) 20 18 10

平均产量(千克干重/公顷) 2000 900 200

旱生植物的种数比例(%) 25.0 49.1 78.0

据表可以确定的是( )。

A.在植物丰富的区域采用样方法获得数据

B.典型草原中各种群密度均大于荒漠草原

C.流经草甸草原的总能量大于典型草原

D.表中荒漠草原旱生植物的丰富度最高,辛普森指数最大

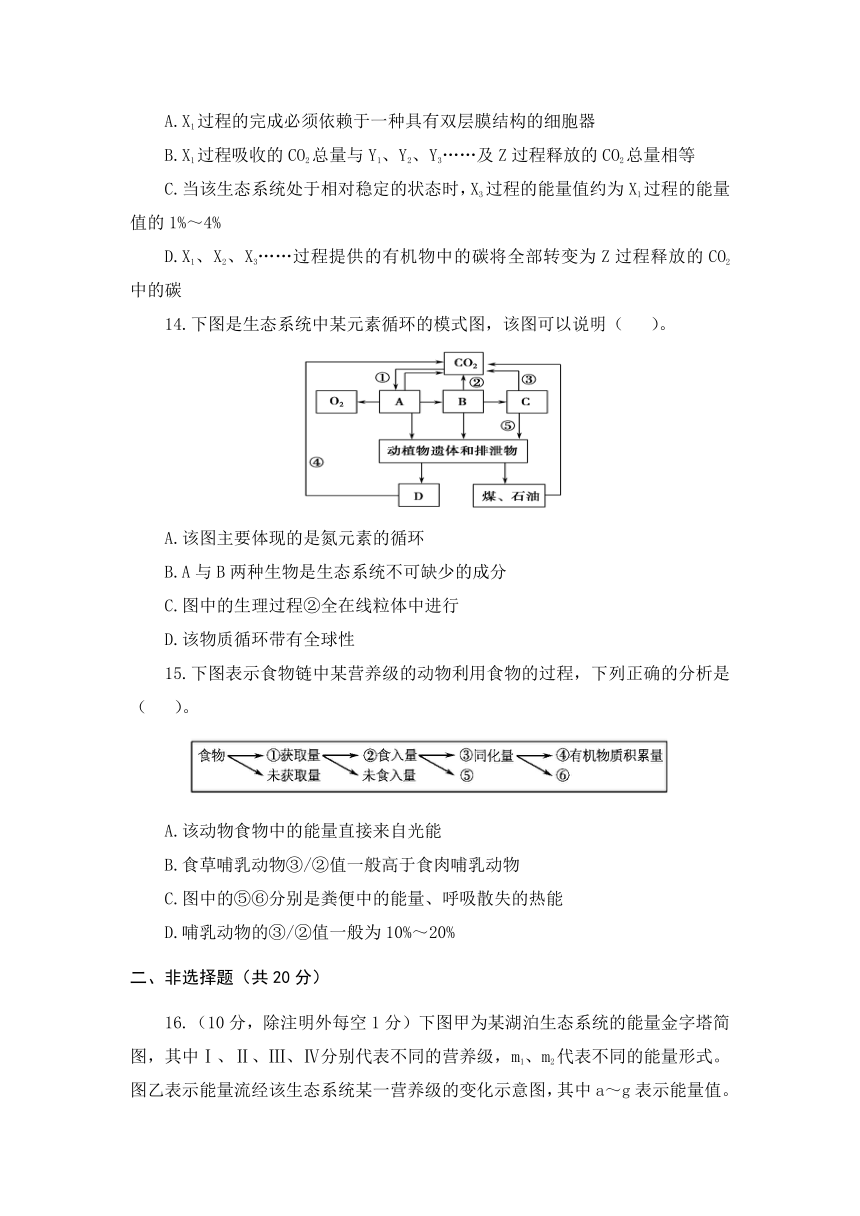

12.下图是生态系统中碳循环示意图,图中“→”表示碳的流动方向。以下叙述正确的是( )。

A.碳元素以二氧化碳形式从D传到A和F

B.D→A→B→E构成了一条食物链

C.图中包含了7条食物链

D.B和F之间的关系为竞争和捕食

13.下图是某生态系统物质和能量流向示意图。下列有关叙述正确的是( )。

A.X1过程的完成必须依赖于一种具有双层膜结构的细胞器

B.X1过程吸收的CO2总量与Y1、Y2、Y3……及Z过程释放的CO2总量相等

C.当该生态系统处于相对稳定的状态时,X3过程的能量值约为X1过程的能量值的1%~4%

D.X1、X2、X3……过程提供的有机物中的碳将全部转变为Z过程释放的CO2中的碳

14.下图是生态系统中某元素循环的模式图,该图可以说明( )。

A.该图主要体现的是氮元素的循环

B.A与B两种生物是生态系统不可缺少的成分

C.图中的生理过程②全在线粒体中进行

D.该物质循环带有全球性

15.下图表示食物链中某营养级的动物利用食物的过程,下列正确的分析是( )。

A.该动物食物中的能量直接来自光能

B.食草哺乳动物③/②值一般高于食肉哺乳动物

C.图中的⑤⑥分别是粪便中的能量、呼吸散失的热能

D.哺乳动物的③/②值一般为10%~20%

二、非选择题(共20分)

16.(10分,除注明外每空1分)下图甲为某湖泊生态系统的能量金字塔简图,其中Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ分别代表不同的营养级,m1、m2代表不同的能量形式。图乙表示能量流经该生态系统某一营养级的变化示意图,其中a~g表示能量值。请据图作答:

(1)图甲中,m1、m2表示的能量形式分别为________、________。通常情况下,位于营养级Ⅳ的生物个体数量一般远远少于Ⅲ,主要原因__________________________(2分)。

(2)图乙中,若A表示图甲中营养级Ⅱ所摄入的全部能量,则B表示________,C表示________。若图甲中营养级Ⅰ所固定的太阳能总量为y,则营养级Ⅰ、Ⅱ间的能量传递效率是________(用图中所给字母表示)。

(3)由图乙可以总结出生态系统能量流动的主要特点是_______________

_____________________。

(4)若图甲中营养级Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ各有一种生物甲、乙、丙,构成的食物关系如右图。其中,甲能量中比例为X的部分直接提供给丙,则要使丙能量增加A kJ,至少需要消耗甲的能量为________kJ(用图中所给字母表示)(2分)。

17.(10分,除注明外每空1分)6月5日是世界环境日,今年我国的世界环境日主题是“共建生态文明,共享绿色未来”。草原是绿色生态环境的重要组成部分。某草原生态系统的食物网如下图所示。

(1)图中食物网较简单,因此,该草原生态系统的__________能力较差,其________稳定性也相应较低。除图中所示的生物类群外,该生态系统的生物组成成分还应有________才能保证其物质循环的正常进行。

(2)如果图中草能提供10 000 kJ的能量,营养级间的能量传递效率为10%~20%,那么鹰占据的营养级能够得到的最低和最高能量值分别是________kJ(2分)和________kJ(2分)。若去除蛇,且狐的数量不变,则草原容纳鹰的数量会________。若外来生物入侵该区,则会导致草原的________锐减或丧失。

(3)用标记重捕法调查该区鼠的种群数量时,若部分标记个体迁出,则导致调查结果________(填“偏高”或“偏低”)。

答案解析

1.C。解析:由图一可知稳定的环境中生态位相同的生物在竞争中会有一方灭亡,海洋和湖泊中浮游植物种类繁多,是因为这些水体中无机营养元素较多。

2.D。解析:A、B、C三项计算值与实际值相比均偏大;只有D项可能偏小,如取样前未摇匀。

3.B。解析:从表中信息可以看出,随着时间的推移,豚草种群密度增大,狗尾草种群密度降低,龙葵被淘汰,因而该区域植物的丰富度在降低,辛普森指数在减小。由于豚草入侵,该区域群落演替的速度与方向发生了改变。豚草的种群密度不断增大,种内斗争激烈,最终呈“S”型增长。

4.B。解析:降低大气中的CO2含量,主要通过生产者的光合作用来完成;大气中CO2的增加主要是由于化学燃料的大量燃烧所引起的,异养生物的数量增加对大气中CO2的浓度改变不会有很大影响;生物群落包括生产者、消费者、分解者,其中生产者属于自养型,消费者、分解者都为异养型;物质是循环的,能量流动是单向逐级递减不循环的,故题图不能准确表示能量流动方向。

5.A。解析:种群丙与种群乙能量的比值为10.80/13.30×100%=81%,由能量在相邻两个营养级之间传递效率为10%~20%可知,丙和乙不能构成两个相邻的营养级,不一定是捕食关系;生物种类越多,生态系统抵抗力稳定性越强,恢复力稳定越弱;当食草动物从天然草场的生态系统转移离开以后,植物的种群密度增大,竞争加剧;动物可以乘坐人类的交通工具漂洋过海,因此地理隔离不再是阻碍生物迁移、不同种群基因交流的关键因素。

6.D。解析:每一个营养级的能量都包括三个去向:用于自身的呼吸作用、流向下一营养级、流向分解者,因此甲通过光合作用固定的太阳能总量为175+200+875=1250 J/(cm2·a);相邻两个营养级之间能量传递效率等于下一营养级同化的能量与上一个营养级同化的能量的百分比,乙同化的能量为200,甲同化的能量为1250,因此从甲到乙的能量传递效率为200÷1250×100%=16%;从以上叙述中可以看出甲的能量只有16%传递到下一个营养级,因此大部分用于呼吸作用和被丁(分解者)利用;能量传递效率为10%~20%指的是相邻两个营养级之间的传递效率,不是生物个体之间的传递效率,因此一只狼捕获一只兔子获得的能量有可能高于20%。

7.B。解析:因为研究对象为碳循环,所以要考虑生物和非生物的物质和能量,只有生产者才能吸收二氧化碳,生产者、消费者和分解者都要产生二氧化碳,所以a为生产者,b为分解者,f为大气中的二氧化碳库,图中只有一条食物链。

8.C。解析:略。

9.B。解析:当日照达到一定长度时植物才能够开花,体现的是生物种群的繁衍离不开信息的传递,而未体现生物种间的信息传递。

10.B。解析:酵母菌是兼性厌氧微生物,在生活过程中,既能进行有氧呼吸又能进行无氧呼吸,因此氧气的消耗量小于二氧化碳的产生量。一段时间内酵母菌以“J”型方式增长。用血球计数板计数,相同时间取样才能说明问题。应该振荡混合均匀后,再取出培养原液稀释进行计数,而不是从静置的培养瓶中取样。

11.D。解析:从表格数据可以看出,植物总种数包括该生态系统内所有区域的所有植物物种,因此不能通过样方法获得该数据;因种数、产量等与种群密度大小不存在比例关系,尽管典型草原的植物总种数等比荒漠草原多,也不能得出典型草原中各种群密度均大于荒漠草原;流经草原的总能量为平均产量与面积的乘积,因不知各类草原的总面积,因此不能得出总能量的大小关系;旱生植物的丰富度为植物总数×旱生植物的种数比例,草甸草原、典型草原和荒漠草原的旱生植物的种类分别是40、49、62种。

12.B。解析:由图示可知,D为生产者,A、B、E为消费者,F为分解者,C为大气中的CO2,所以碳元素由D传到A和F是以有机物的形式进行的;食物链中不包括分解者,所以图中只有D→A→B→E一条食物链;因为F为分解者,分解者不属于食物链的环节,所以与B之间不存在竞争或捕食关系。

13.C。解析:X1过程为光合作用,多数植物的光合作用在叶绿体中完成,少数生物(如蓝藻)没有叶绿体也可完成光合作用;X1过程吸收的CO2总量应大于Y1、Y2、Y3……及Z过程释放的CO2总量;能量在食物链中的传递效率为10%~20%,故X3过程的能量值约为X1过程的能量值的1%~4%;生产者、消费者同化的有机物除了被分解者分解外,还有一部分用于自身生命活动。

14.D。解析:该物质循环是碳循环,物质循环具有全球性的特点。A与B分别是生产者和消费者。在一个生态系统中必不可少的成分是生产者和分解者。生理过程②是指有氧呼吸,有氧呼吸的场所是细胞质基质和线粒体。

15.C。图中食物可以是动物也可以是植物,因此能量不一定直接来自光能;食草哺乳动物③/②值一般低于食肉哺乳动物;流入某营养级的能量是该营养级所同化的能量。能量传递效率指的是两个相邻营养级同化固定的能量之比,一般为10%~20%,即③/上一营养级的同化量,因此③/②不能表示食物链中该营养级的能量传递效率;食入量中有一部分被同化,有一部分随粪便排出,同化量中有一部分积累在生物体内,有一部分经呼吸作用以热能形式散失。

16.(1)太阳能(或生产者同化固定的能量)(1分);热能(或呼吸作用散失的热量)(1分);营养级高,可利用能量少(2分)。(2)营养级Ⅱ同化固定的能量(1分);储存在体内的能量(1分);b/y×100%(1分)。(3)单向流动,逐级递减(1分)。(4)25A/(1+4X)(2分)。

解析:(1)m1表示流入该生态系统的总能量,这部分能量是太阳能或生产者同化固定的能量,m2表示从该生态系统散失的能量,即热能或呼吸作用散失的热量。由于能量在传递过程中是逐级递减的,因此营养级越高的生物,可利用的能量越少,所以个体数量往往也越少。(2)若A表示图甲中营养级Ⅱ所摄入的全部能量,则B表示Ⅱ同化固定的能量,C表示Ⅱ储存在体内的能量。若图甲中营养级Ⅰ所固定的太阳能总量为y,而图乙中营养级Ⅱ同化固定的总能量为b,因此营养级Ⅰ、Ⅱ间的能量传递效率是b/y×100%。(3)生态系统能量流动的主要特点是单向流动,逐级递减。(4)假设至少需要消耗甲的能量为a,则丙从甲→丙途径获得的能量为a×X×20%,丙从甲→乙→丙途径获得的能量为a×(1-X)×20%×20%,根据题干中的条件可知:a×X×20%+a×(1-X)×20%×20%=A,因此a=25A/(1+4X)。

17.(1)自我调节(或反馈调节或负反馈调节)(1分);抵抗力(1分);分解者(1分)。(2)10(2分);400(2分);增加(1分);生物多样性(或物种多样性)(1分)。(3)偏高(1分)。

一、选择题(15题,每题2分,共30分)

1.下图反映了种群密度变化与环境因素的关系,据图分析错误的是( )。

A.若环境条件稳定,持续时间长,则足以使一种生物被竞争排除或发生生态位变化

B.若环境条件频繁变化,易发生生态位分化现象,则常常不出现因竞争而被排除的现象

C.海洋和湖泊中浮游植物种类繁多,这是因为这些水体的环境因素较为稳定

D.自然群落中的竞争排除现象是有限的,这是因为自然环境总是不断变化的

2.下列调查活动或实验中,计算所得数值与实际数值相比,可能偏小的是( )。

A.标记重捕法调查褐家鼠种群数量时标记物脱落

B.调查某遗传病的发病率时以患者家系为调查对象

C.样方法调查蒲公英种群密度时在分布较密集的地区取样

D.用血球计数板计数酵母菌数量

3.豚草是原产北美的植物,某课外小组对某地区的一片闲散地的部分植物的种群密度进行了五年的调查,部分结果如表所示(单位:株/m2)。下列有关叙述正确的是( )。

年份 2005 2006 2007 2008 2009

豚草 0.3 0.6 1.1 1.5 2.3

狗尾草 10.0 9.2 8 6.8 5.5

龙葵 3.0 2.0 0.4 0 0

A.可以推测该区域植物的辛普森指数在增加

B.调查豚草的种群密度应该采取样方法

C.豚草入侵,不改变该区域群落演替的速度与方向

D.该区域豚草的种群数量将保持“J”型增长

4.大气中CO2过多与碳循环失衡有关。2009年哥本哈根世界气候大会所倡导的低碳生活获得普遍认同。根据下图所做出的判断不正确的是( )。

A.增加自养生物种类和数量有利于降低大气中的CO2含量

B.大气中CO2的增加主要与异养生物②的数量增加有关

C.该生态系统中的所有自养生物与所有异养生物构成了生物群落

D.该图能表示物质循环过程,不能准确表示能量流动方向

5.下列关于生态系统的分析,错误的是( )。

A.一个相对封闭的生态系统中共有五个种群,其能量调查为:甲(2.50×107 kJ·m-2)、乙(13.30×107 kJ·m-2)、丙(10.80×107 kJ·m-2)、丁(0.28×107 kJ·m-2)、戊(250.00×107 kJ·m-2),则乙与丙一定是捕食关系

B.增加物种数量能提高生态系统的抵抗力稳定性

C.当食草动物从天然草场的生态系统转移离开后,植物之间的竞争强度将加剧

D.人为因素导致生物交流的加强,使地理隔离不再是阻碍生物迁移、不同种群基因交流的关键因素

6.下图为某生态系统能量流动示意图〔单位:J/(cm2·a)〕,以下分析不正确的是( )。

A.甲通过光合作用固定在有机物中的总能量为1250 J/(cm2·a)

B.甲到乙的能量传递效率为16%

C.每一营养级的能量大部分用于呼吸作用和被丁利用

D.在此生态系统中,一只狼捕食一只兔,获得的能量只能在10%~20%之间

7.下图为生态系统碳循环模式图,有关分析错误的是( )。

A.f表示大气中的二氧化碳库

B.该图中有三条食物链

C.图中的a一定是自养生物,b、c、d、e一定是异养生物

D.碳以有机物的形式由a传到b

8.运用能量流动规律分析下列选项,能量不利于流向对人类最有益的部分的是( )。

A.在森林中,使能量多储存在木材里

B.在草原牧场,使能量多流向牛和羊

C.能量流经初级消费者→次级消费者→三级消费者(人的食物)

D.在养鱼池,让有机肥料以腐屑形式被鱼类或饵料动物直接摄食

9.下列现象不能体现“信息能调节生物种间关系”这个观点的是( )。

A.狼根据兔留下的气味去猎捕兔

B.当日照达到一定长度时植物才能够开花

C.烟草受到蛾幼虫攻击后,能产生一种可挥发的化学物质,可以吸引蛾幼虫的天敌

D.蝙蝠通过自身发出的声波,对被捕食者进行“回声定位”

10.为研究酵母菌种群密度的动态变化,某同学用1000 mL的锥形瓶作为培养容器,棉塞封口,装入200 mL培养液,接种酵母菌后在适宜条件下培养,培养过程中( )。

A.用血球计数板计数,不同时间取样后显微镜视野中酵母细胞数量不断增加

B.一段时间内酵母菌以“J”型方式增长

C.氧气的消耗量等于二氧化碳的产生量

D.可直接从静置的培养瓶中取出培养原液稀释后进行计数

11.下表为三个稳定草原生态系统中植物调查的统计数据。

草原类型 草甸草原 典型草原 荒漠草原

植物总种数 160 100 80

平均种数(种数/米2) 20 18 10

平均产量(千克干重/公顷) 2000 900 200

旱生植物的种数比例(%) 25.0 49.1 78.0

据表可以确定的是( )。

A.在植物丰富的区域采用样方法获得数据

B.典型草原中各种群密度均大于荒漠草原

C.流经草甸草原的总能量大于典型草原

D.表中荒漠草原旱生植物的丰富度最高,辛普森指数最大

12.下图是生态系统中碳循环示意图,图中“→”表示碳的流动方向。以下叙述正确的是( )。

A.碳元素以二氧化碳形式从D传到A和F

B.D→A→B→E构成了一条食物链

C.图中包含了7条食物链

D.B和F之间的关系为竞争和捕食

13.下图是某生态系统物质和能量流向示意图。下列有关叙述正确的是( )。

A.X1过程的完成必须依赖于一种具有双层膜结构的细胞器

B.X1过程吸收的CO2总量与Y1、Y2、Y3……及Z过程释放的CO2总量相等

C.当该生态系统处于相对稳定的状态时,X3过程的能量值约为X1过程的能量值的1%~4%

D.X1、X2、X3……过程提供的有机物中的碳将全部转变为Z过程释放的CO2中的碳

14.下图是生态系统中某元素循环的模式图,该图可以说明( )。

A.该图主要体现的是氮元素的循环

B.A与B两种生物是生态系统不可缺少的成分

C.图中的生理过程②全在线粒体中进行

D.该物质循环带有全球性

15.下图表示食物链中某营养级的动物利用食物的过程,下列正确的分析是( )。

A.该动物食物中的能量直接来自光能

B.食草哺乳动物③/②值一般高于食肉哺乳动物

C.图中的⑤⑥分别是粪便中的能量、呼吸散失的热能

D.哺乳动物的③/②值一般为10%~20%

二、非选择题(共20分)

16.(10分,除注明外每空1分)下图甲为某湖泊生态系统的能量金字塔简图,其中Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ分别代表不同的营养级,m1、m2代表不同的能量形式。图乙表示能量流经该生态系统某一营养级的变化示意图,其中a~g表示能量值。请据图作答:

(1)图甲中,m1、m2表示的能量形式分别为________、________。通常情况下,位于营养级Ⅳ的生物个体数量一般远远少于Ⅲ,主要原因__________________________(2分)。

(2)图乙中,若A表示图甲中营养级Ⅱ所摄入的全部能量,则B表示________,C表示________。若图甲中营养级Ⅰ所固定的太阳能总量为y,则营养级Ⅰ、Ⅱ间的能量传递效率是________(用图中所给字母表示)。

(3)由图乙可以总结出生态系统能量流动的主要特点是_______________

_____________________。

(4)若图甲中营养级Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ各有一种生物甲、乙、丙,构成的食物关系如右图。其中,甲能量中比例为X的部分直接提供给丙,则要使丙能量增加A kJ,至少需要消耗甲的能量为________kJ(用图中所给字母表示)(2分)。

17.(10分,除注明外每空1分)6月5日是世界环境日,今年我国的世界环境日主题是“共建生态文明,共享绿色未来”。草原是绿色生态环境的重要组成部分。某草原生态系统的食物网如下图所示。

(1)图中食物网较简单,因此,该草原生态系统的__________能力较差,其________稳定性也相应较低。除图中所示的生物类群外,该生态系统的生物组成成分还应有________才能保证其物质循环的正常进行。

(2)如果图中草能提供10 000 kJ的能量,营养级间的能量传递效率为10%~20%,那么鹰占据的营养级能够得到的最低和最高能量值分别是________kJ(2分)和________kJ(2分)。若去除蛇,且狐的数量不变,则草原容纳鹰的数量会________。若外来生物入侵该区,则会导致草原的________锐减或丧失。

(3)用标记重捕法调查该区鼠的种群数量时,若部分标记个体迁出,则导致调查结果________(填“偏高”或“偏低”)。

答案解析

1.C。解析:由图一可知稳定的环境中生态位相同的生物在竞争中会有一方灭亡,海洋和湖泊中浮游植物种类繁多,是因为这些水体中无机营养元素较多。

2.D。解析:A、B、C三项计算值与实际值相比均偏大;只有D项可能偏小,如取样前未摇匀。

3.B。解析:从表中信息可以看出,随着时间的推移,豚草种群密度增大,狗尾草种群密度降低,龙葵被淘汰,因而该区域植物的丰富度在降低,辛普森指数在减小。由于豚草入侵,该区域群落演替的速度与方向发生了改变。豚草的种群密度不断增大,种内斗争激烈,最终呈“S”型增长。

4.B。解析:降低大气中的CO2含量,主要通过生产者的光合作用来完成;大气中CO2的增加主要是由于化学燃料的大量燃烧所引起的,异养生物的数量增加对大气中CO2的浓度改变不会有很大影响;生物群落包括生产者、消费者、分解者,其中生产者属于自养型,消费者、分解者都为异养型;物质是循环的,能量流动是单向逐级递减不循环的,故题图不能准确表示能量流动方向。

5.A。解析:种群丙与种群乙能量的比值为10.80/13.30×100%=81%,由能量在相邻两个营养级之间传递效率为10%~20%可知,丙和乙不能构成两个相邻的营养级,不一定是捕食关系;生物种类越多,生态系统抵抗力稳定性越强,恢复力稳定越弱;当食草动物从天然草场的生态系统转移离开以后,植物的种群密度增大,竞争加剧;动物可以乘坐人类的交通工具漂洋过海,因此地理隔离不再是阻碍生物迁移、不同种群基因交流的关键因素。

6.D。解析:每一个营养级的能量都包括三个去向:用于自身的呼吸作用、流向下一营养级、流向分解者,因此甲通过光合作用固定的太阳能总量为175+200+875=1250 J/(cm2·a);相邻两个营养级之间能量传递效率等于下一营养级同化的能量与上一个营养级同化的能量的百分比,乙同化的能量为200,甲同化的能量为1250,因此从甲到乙的能量传递效率为200÷1250×100%=16%;从以上叙述中可以看出甲的能量只有16%传递到下一个营养级,因此大部分用于呼吸作用和被丁(分解者)利用;能量传递效率为10%~20%指的是相邻两个营养级之间的传递效率,不是生物个体之间的传递效率,因此一只狼捕获一只兔子获得的能量有可能高于20%。

7.B。解析:因为研究对象为碳循环,所以要考虑生物和非生物的物质和能量,只有生产者才能吸收二氧化碳,生产者、消费者和分解者都要产生二氧化碳,所以a为生产者,b为分解者,f为大气中的二氧化碳库,图中只有一条食物链。

8.C。解析:略。

9.B。解析:当日照达到一定长度时植物才能够开花,体现的是生物种群的繁衍离不开信息的传递,而未体现生物种间的信息传递。

10.B。解析:酵母菌是兼性厌氧微生物,在生活过程中,既能进行有氧呼吸又能进行无氧呼吸,因此氧气的消耗量小于二氧化碳的产生量。一段时间内酵母菌以“J”型方式增长。用血球计数板计数,相同时间取样才能说明问题。应该振荡混合均匀后,再取出培养原液稀释进行计数,而不是从静置的培养瓶中取样。

11.D。解析:从表格数据可以看出,植物总种数包括该生态系统内所有区域的所有植物物种,因此不能通过样方法获得该数据;因种数、产量等与种群密度大小不存在比例关系,尽管典型草原的植物总种数等比荒漠草原多,也不能得出典型草原中各种群密度均大于荒漠草原;流经草原的总能量为平均产量与面积的乘积,因不知各类草原的总面积,因此不能得出总能量的大小关系;旱生植物的丰富度为植物总数×旱生植物的种数比例,草甸草原、典型草原和荒漠草原的旱生植物的种类分别是40、49、62种。

12.B。解析:由图示可知,D为生产者,A、B、E为消费者,F为分解者,C为大气中的CO2,所以碳元素由D传到A和F是以有机物的形式进行的;食物链中不包括分解者,所以图中只有D→A→B→E一条食物链;因为F为分解者,分解者不属于食物链的环节,所以与B之间不存在竞争或捕食关系。

13.C。解析:X1过程为光合作用,多数植物的光合作用在叶绿体中完成,少数生物(如蓝藻)没有叶绿体也可完成光合作用;X1过程吸收的CO2总量应大于Y1、Y2、Y3……及Z过程释放的CO2总量;能量在食物链中的传递效率为10%~20%,故X3过程的能量值约为X1过程的能量值的1%~4%;生产者、消费者同化的有机物除了被分解者分解外,还有一部分用于自身生命活动。

14.D。解析:该物质循环是碳循环,物质循环具有全球性的特点。A与B分别是生产者和消费者。在一个生态系统中必不可少的成分是生产者和分解者。生理过程②是指有氧呼吸,有氧呼吸的场所是细胞质基质和线粒体。

15.C。图中食物可以是动物也可以是植物,因此能量不一定直接来自光能;食草哺乳动物③/②值一般低于食肉哺乳动物;流入某营养级的能量是该营养级所同化的能量。能量传递效率指的是两个相邻营养级同化固定的能量之比,一般为10%~20%,即③/上一营养级的同化量,因此③/②不能表示食物链中该营养级的能量传递效率;食入量中有一部分被同化,有一部分随粪便排出,同化量中有一部分积累在生物体内,有一部分经呼吸作用以热能形式散失。

16.(1)太阳能(或生产者同化固定的能量)(1分);热能(或呼吸作用散失的热量)(1分);营养级高,可利用能量少(2分)。(2)营养级Ⅱ同化固定的能量(1分);储存在体内的能量(1分);b/y×100%(1分)。(3)单向流动,逐级递减(1分)。(4)25A/(1+4X)(2分)。

解析:(1)m1表示流入该生态系统的总能量,这部分能量是太阳能或生产者同化固定的能量,m2表示从该生态系统散失的能量,即热能或呼吸作用散失的热量。由于能量在传递过程中是逐级递减的,因此营养级越高的生物,可利用的能量越少,所以个体数量往往也越少。(2)若A表示图甲中营养级Ⅱ所摄入的全部能量,则B表示Ⅱ同化固定的能量,C表示Ⅱ储存在体内的能量。若图甲中营养级Ⅰ所固定的太阳能总量为y,而图乙中营养级Ⅱ同化固定的总能量为b,因此营养级Ⅰ、Ⅱ间的能量传递效率是b/y×100%。(3)生态系统能量流动的主要特点是单向流动,逐级递减。(4)假设至少需要消耗甲的能量为a,则丙从甲→丙途径获得的能量为a×X×20%,丙从甲→乙→丙途径获得的能量为a×(1-X)×20%×20%,根据题干中的条件可知:a×X×20%+a×(1-X)×20%×20%=A,因此a=25A/(1+4X)。

17.(1)自我调节(或反馈调节或负反馈调节)(1分);抵抗力(1分);分解者(1分)。(2)10(2分);400(2分);增加(1分);生物多样性(或物种多样性)(1分)。(3)偏高(1分)。