高中生物北师大版(2019)选择性必修二 第3章生态系统第4章章人与环境和谐发展 单元检测(word版含解析)

文档属性

| 名称 | 高中生物北师大版(2019)选择性必修二 第3章生态系统第4章章人与环境和谐发展 单元检测(word版含解析) |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 111.0KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 北师大版(2019) | ||

| 科目 | 生物学 | ||

| 更新时间 | 2022-12-27 06:29:11 | ||

图片预览

文档简介

自我检测二

(第3、4章)

一、选择题(25题,每题2分,共50分)

1.下列各组生物中,全部属于生产者的一组是( )。

A.海带、梨树、海龟

B.蘑菇、水绵、洋葱

C.马铃薯、青草、青蛙

D.硝化细菌、紫菜、苹果树

2.下列有关生态系统成分的说法正确的是( )。

A.单细胞水藻虽然能进行光合作用,但储存的能量和物质很少,因此不属于生产者

B.消费者都是异养生物,异养生物都是消费者

C.蘑菇虽然可以作为人的食物,但不属于生产者

D.细菌都能分解植物的遗体,属于分解者

3.假定在一个由鹿和狼组成的相对封闭的草原生态系统中把狼杀绝,鹿群的数量将会( )。

A.迅速上升 B.缓慢上升 C.保持相对稳定 D.先上升后下降

4.关于生态系统中的成分和营养结构,下列说法错误的是( )。

A.生产者的数量一定多于消费者

B.蛔虫寄生在人体内,属于消费者

C.蘑菇生活在朽木上,所以是分解者

D.食物网中的生物之间不只有捕食关系

5.在一般情况下,一个食物链中的营养级不超过5个的原因是( )。

A.自然界中不存在第五营养级这样凶猛的动物

B.流入第五营养级的总能量太少

C.第四营养级的总数量太多

D.第四营养级的动物太凶猛,不易被第五营养级的动物捕获

6.某人流落于荒岛上,他的食物中有1/2来自藻类,1/4来自草食性鱼类,1/4来自肉食性鱼类。此人获救后发现增重了0.5 kg,则他最多消耗藻类的数量是( )。

A.10 kg B.28 kg C.140 kg D.280 kg

7.生物体的大部分由( )构成。

A.蛋白质 B.有机物 C.水 D.脂质

8.关于水的循环,下列叙述错误的是( )。

A.海洋中水分的蒸发量要大于降水量

B.陆地上水分蒸发量则小于降水量

C.海洋中蒸发的水分大部分降到陆地

D.陆地上多余的水分以地表径流的形式回归海洋

9.大气中的碳进入生物群落的形式和作用是( )。

A.碳酸盐;细胞呼吸

B.CO2;光合作用和化能合成作用

C.含碳有机物;光合作用

D.CO2;分解作用

10.生态系统中C、N等元素流动的特点是( )。

①单向的 ②循环的 ③逐级递减 ④反复出现,从一种形式转化为另一种形式

A.①③ B.②④ C.②③ D.①④

11.生物群落中的碳返回大气的途径是( )。

A.呼吸作用和光合作用

B.呼吸作用和化石燃料的燃烧

C.呼吸作用和蒸腾作用

D.微生物的分解作用、动植物的呼吸作用和化石燃料的燃烧

12.从物质循环的观点看,人体中碳元素究其根源来自( )。

A.食物中的碳 B.有机物中的碳

C.大气中的二氧化碳 D.非生物界中的碳

13.下列关于生态系统能量流动和碳循环的说法中,不正确的是( )。

A.是生态系统的两大主要功能

B.都与光合作用和呼吸作用有关

C.碳循环以无机环境的CO2为起点,能量流动以光能为起点

D.碳循环的同时伴随着能量流动

14.下列属于物理信息的是( )。

A.温度 B.乙烯 C.蜜蜂跳舞 D.尺蠖拟态

15.以下现象属于生态系统的行为信息的是( )。

A.蝙蝠的“回声定位”

B.萤火虫发出荧光

C.蚊虫飞行时发出的声音

D.雄鸟的“求偶炫耀”

16.下列对生态系统中信息传递作用(应用)的描述正确的是( )。

A.信息传递往往是单向的

B.在信息传递过程中,捕食者只能作为信息传出者,即信源

C.信息传递过程中,信源、信宿是可以相互转化的

D.生物生命活动的正常进行可以没有信息传递的作用

17.关于生态系统稳定性的叙述,错误的是( )。

A.生态系统的稳定性包括抵抗力稳定性和恢复力稳定性

B.不同的生态系统保持相对稳定状态的方式有所差异

C.有的生态系统抵抗力稳定性和恢复力稳定性都较低

D.森林生态系统抵抗力稳定性和恢复力稳定性都很高

18.森林遭到持续干旱,树木往往扩展根系的分布空间,保证获得足够水分,维持生态系统的正常功能。这反映了森林生态系统的( )。

A.恢复力稳定性较强 B.抵抗力稳定性较强

C.恢复力稳定性较弱 D.抵抗力稳定性较弱

19.近几年来,在某一地区天然森林很少发生松毛虫害,某人工马尾松林常发生严重松毛虫害,其主要原因是( )。

A.人工林内松毛虫繁殖能力强 B.人工林成分单一,营养结构简单

C.马尾松的适应性差 D.该地区气侯适宜松毛虫生长

20.下列关于生态系统自我调节能力的叙述中,错误的是( )。

A.森林中,害虫数量增加时食虫鸟也会增多,害虫种群的增长就受到抑制,这属于生物群落内的负反馈调节

B.负反馈调节在生态系统中普遍存在,它的作用是使生态系统达到并保持平衡或稳态

C.增加生态系统内生物的种类可以提高生态系统自我调节能力

D.正反馈调节也使得生态系统处于稳定状态

21.下列有关设计密闭的生态缸的做法中,有误的是( )。

A.食物链不能太长

B.生产者和分解者的比例适当

C.有物质输入

D.制好的小生态缸,应贴上标签,写上制作者姓名、日期

22.假定在一个能维持平衡的密闭生态瓶中,有一条鱼、一株水草和一只田螺,如果把鱼去掉,下列情况最先发生的是( )。

A.光合作用加快

B.水的酸性增加

C.植物会死掉

D.水中氧气浓度增加

23.环境污染已成为人类社会面临的重大问题,下列与环境污染无关的是( )。

①温室效应 ②赤潮 ③光化学污染 ④潮汐 ⑤臭氧层空洞 ⑥水俣病 ⑦酸雨 ⑧大脖子病

A.①⑥ B.①⑤⑧ C.②③⑦ D.④⑧

24.面对日益严峻的污染,人们越来越认识到保护环境的重要性,下列做法中不可取的是( )。

A.将垃圾进行分类后再循环利用

B.将工业废水净化后再进行循环利用

C.加大产业技术升级,提高原材料利用的广度和深度

D.加大对地下水的开采,以避免对河流湖泊的过度利用

25.下列关于环境污染治理的措施中,错误的是( )。

A.环境污染治理措施很多,包括物理技术、化学技术和生物技术

B.生物处理技术广泛应用于大气、水、噪声、固体废弃物、土壤等多方面的污染治理

C.微生物是环境污染治理中的首选生物类群

D.家庭养花益处多,所有植物都适合在室内种植。

二、非选择题(共50分)

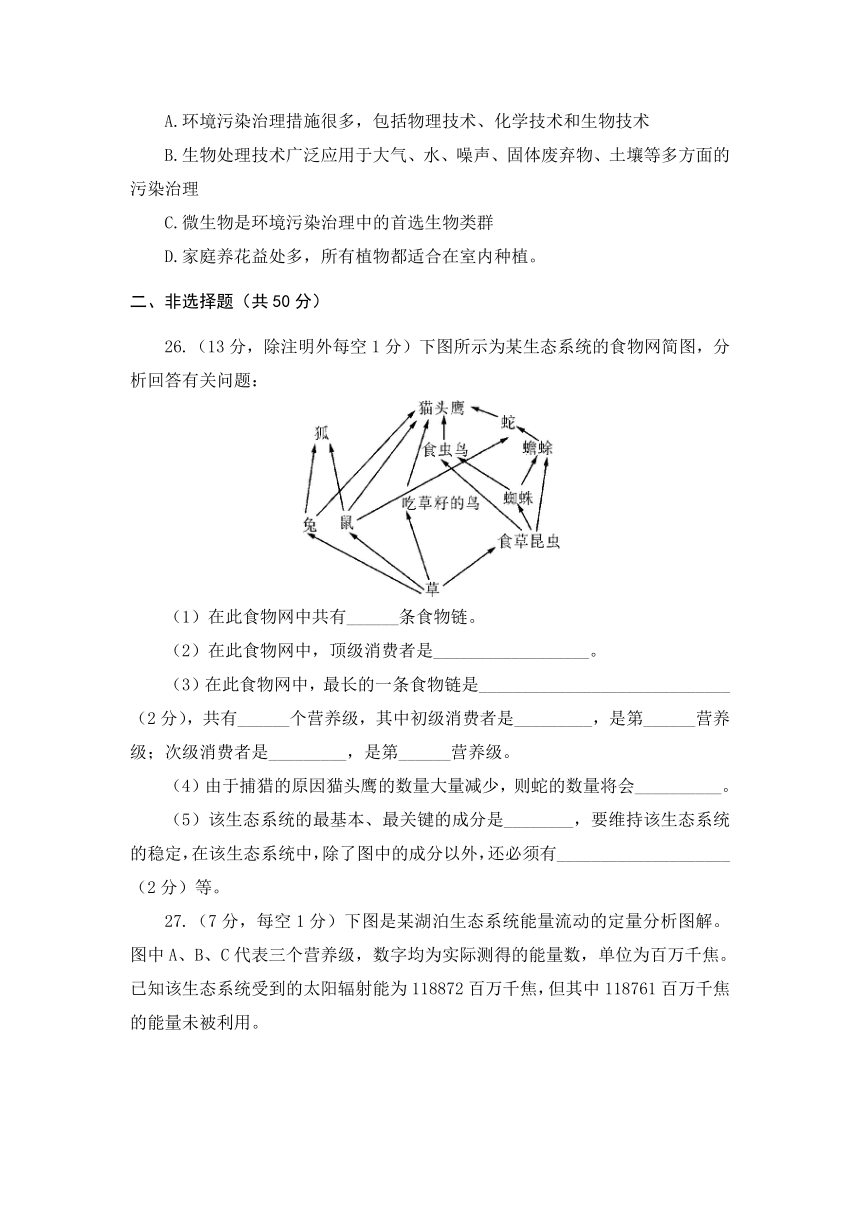

26.(13分,除注明外每空1分)下图所示为某生态系统的食物网简图,分析回答有关问题:

(1)在此食物网中共有______条食物链。

(2)在此食物网中,顶级消费者是__________________。

(3)在此食物网中,最长的一条食物链是_____________________________(2分),共有______个营养级,其中初级消费者是_________,是第______营养级;次级消费者是_________,是第______营养级。

(4)由于捕猎的原因猫头鹰的数量大量减少,则蛇的数量将会__________。

(5)该生态系统的最基本、最关键的成分是________,要维持该生态系统的稳定,在该生态系统中,除了图中的成分以外,还必须有____________________(2分)等。

27.(7分,每空1分)下图是某湖泊生态系统能量流动的定量分析图解。图中A、B、C代表三个营养级,数字均为实际测得的能量数,单位为百万千焦。已知该生态系统受到的太阳辐射能为118872百万千焦,但其中118761百万千焦的能量未被利用。

请回答下列问题:

(1)请将流经该生态系统的总能量数填写在图中的方框内,这部分能量是__________所固定的太阳能。

(2)能量从第一营养级到第二营养级的林德曼效率为________%,从第二营养级到第三营养级的林德曼效率为________%。

(3)由图可知,下一个营养级不能得到上一个营养级的全部能量,原因有:①各营养级生物体内的大量能量被____________消耗;②上一个营养级的部分能量未被____________的生物利用;③还有一部分能量被____________利用。

28.(10分,每空1分)下图表示能量流经生产者时的合成与转化过程,据图回答下列问题:

(1)在生态系统中,能量的__________、__________和__________的整个过程称为生态系统中的能量流动。

(2)__________把太阳光能转化成化学能,储存于__________中,便完成了生态系统中第一次能量的传递与转换。

(3)经生产者固定下来的能量,一部分在植物生长发育过程中经过__________消耗掉,以__________的形式散发到环境中去,剩下的储存于__________。

(4)储存于植物体的能量有两个去向:①_____________________________;②_____________________________。

29.(10分,除注明外每空1分)如下图所示,图A为草原生态系统中的反馈调节示意图,请据图回答下列问题:

(1)作为一个完整的生态系统,除了图A中所示的成分外,还应该包括____________和____________。

(2)甲、乙、丙三者之间的食物联系是____________;该生态系统的____________________是沿着这种渠道进行的。

(3)图B为某湖泊生态系统中发生的某种调节活动,这种调节导致的最终结果是____________________________________________。此结果产生的原因是____________________________________________(2分)。

(4)图A和图B这两种反馈调节是否相同?为什么?

___________________________________________________________。(3分)

30.(10分,除注明外每空1分)为观察生态系统稳定性,设计4个密闭、透明的生态瓶,各瓶内的组成和条件见下表。经过一段时间的培养和观测后,发现甲瓶是最稳定的生态系统。

生态系统组成 光 水草 藻类 浮游动物 小鱼 泥沙

编 号 甲 + + + + - +

乙 - + + + - +

丙 + + + + - -

丁 + + + + + +

请回答以下问题:

(1)乙瓶中,藻类的种群密度变化趋势为____,原因是___________(2分)。

(2)丙瓶比甲瓶有较多的有机物,原因是_____________________(2分)。

(3)丁瓶与甲瓶相比,氧气含量____,原因是__________________(2分)。

(4)根据观测结果,得出结论:①__________________________________;②__________________________________________。

答案解析

1.D。解析:能将无机物合成有机物的,都属于生产者,既包括能进行光合作用的植物又含能进行化能合成作用的硝化细菌。

2.C。解析:能将无机物合成有机物的,都属于生产者;异养型生物除消费者外,还有分解者;蘑菇营腐生生活,属于分解者。

3.D。解析:把狼杀绝后,鹿群没有天敌,数量迅速上升,当鹿群达到一定的数量后,食物满足不了鹿群的需求,其数量又会下降。

4.A。解析:生产者的同化量一定大于消费者,但数量不一定大于,如一棵大树上可能有1000只毛毛虫,A错;区分消费者和分解者要看其食物是“活”还是“死”,蛔虫虽然寄生但食物来源为活体所以是消费者,蘑菇是以生物残遗有机物为食所以为分解者;食物网中生物之间还存在竞争的关系。

5.B。解析:能量沿着食物链的流动是逐级递减的,且传递效率是10%~20%,那么营养级越高,所获取的能量越少,当营养级达到第五至六级时,传递到该营养级的能量就不足以维持一个种群的生存了,我国有句古话“一山不容二虎”就是这个道理。

6.C。解析:“最多消耗”即林德曼效率按10%计算,人的能量来源如下:

140 kg

7.C。解析:略。

8.C。解析:海洋中蒸发掉的水分大部分以降水的形式直接回归海洋,小部分降到了陆地,C错。

9.B。解析:生产者主要通过光合作用把CO2转变成有机物,故选A。

10.B。解析:C、N等元素的流动属于物质循环,是反复出现的,从一种形式转化为另一种形式。

11.D。解析:各种生物都通过呼吸作用把CO2释放到环境中;各种动植物的尸体和残遗物绝大部分被分解者分解后释放出CO2,其余的经过长期累积成为化石燃料,开采出来的化石燃料经过燃烧产生CO2归还给环境。

12.C。解析:生物群落中的C元素是生产者通过光合作用把CO2转变成有机物在生物群落传递。

13.C。解析:物质循环和能量流动是生态系统的两大主要功能,二者同时进行,互相依存,是一个不可分割的整体。光合作用与呼吸作用都涉及能量和物质的转换,物质流动是循环的,所以不存在起点的说法,所以C错。

14.A。解析:物理信息是指以物理过程为传递形式的信息,包括生态系统中的光、声音、电、颜色、磁等,所以选A;B属于化学信息;C、D属于行为信息。

15.D。解析:A、B、C属于物理信息;所谓行为信息是指生物在生长发育和生命活动的过程中某些特殊表现和特殊行为所传达的信息,所以选D。

16.C。解析:在生态系统中生物间的信息传递时双向的,A错;信源和信宿是可以相互转化的,B错,C对;信息传递是生态系统的基本功能之一,没有信息的生态系统不可想象,D错。所以选C。

17.D。解析:不同的生态系统保持相对稳定状态的方式有所差异,生态系统的稳定性包括抵抗力稳定性和恢复力稳定性。这两种稳定性一般不会在同一生态系统中表现相同的强度,抵抗力较强的生态系统恢复力较弱,如森林生态系统,所以D错;像冻原、荒漠等生态系统由于营养结构简单、组分单纯,其抵抗力稳定性和恢复力稳定性均较低。

18.B。解析:抵抗力稳定性是指生态系统抵抗干扰和维持自身结构和功能不受破坏的能力。森林遭到持续干旱,通过树木扩展根系保证获得足够水分,维持生态系统的正常功能是抵抗力稳定性的体现,故选B。

19.B。解析:生态系统的抵抗力稳定性往往与其结构复杂程度、生物种类成正比。人工马尾松林因为成分单一,营养结构简单所以抵抗松毛虫的能力较差。

20.D。解析:负反馈的作用是使生态系统达到并保持平衡或稳态,负反馈的结果是抑制和减弱最初发生的结果,捕食者和被捕食者之间的负反馈使得二者的数量保持稳定,A、B正确;而正反馈的作用刚好与负反馈相反,它会使最初发生变化的那种成分所产生的变化加剧,结果使生态系统远离稳态和原有平衡,最终走向崩溃,D错误;生物多样性越高,食物网越复杂,C正确。

21.C。解析:密闭的生态缸内物质可循环,能自我解决。

22.D。解析:人为地去掉鱼(消费者),水生植物个体由于鱼(消费者)的去除而增多,从而产生的O2增多,所以会使水中的氧气浓度增加,但并非会使光合作用强度加快。

23.D。解析:潮汐属于正常的自然现象;大脖子病是由于缺碘,不能正常合成甲状腺激素所致。

24.D。解析:略。

25.D。解析:并不是所有植物都适合室内种植,如凤仙花、铁海棠、银边翠等含有致癌物质。

26.(1)10(1分)。

(2)猫头鹰、狐(1分)。

(3)草→食草昆虫→蜘蛛→蟾蜍→蛇→猫头鹰(2分);6(1分);食草昆虫(1分);二(1分);蜘蛛(1分);三(1分)。

(4)增多(1分)。

(5)草(1分);非生物的物质与能量,细菌、真菌等分解者(2分)。

解析:数食物链的数量按从左到右依次数起,共有10条,在该食物网中猫头鹰和狐都不再有捕食者因此都属于顶级消费者。最长的食物链是草→食草昆虫→蜘蛛→蟾蜍→蛇→猫头鹰,共有6个营养级。猫头鹰减少,蛇由于缺少天敌,数量会增多。生产者是消费者、分解者唯一的能量来源,因此生态系统最基本、最关键的成分是生产者——草,生态系统的组成除了食物网中的生产者、消费者还应该有非生物的物质与能量,细菌、真菌等分解者。

27.(每空1分)

(1)A(111);生产者。

(2)13.5;20。

(3)呼吸作用;下一个营养级;分解者。

解析:生产者固定的太阳能即流经生态系统的总能量,生产者的固定量(同化量)=118872-118761=111。林德曼效率等于该营养级与上一个营养级同化量的比值,所以15/111×100%=13.5%,3/15×100%=20%。各营养级同化量除了流入下一营养级,还有①自身呼吸消耗;②未被下一营养级利用;③被分解者利用。

28.(每空1分)

(1)输入;传递;转化。

(2)生产者;有机物。

(3)呼吸作用;热能;植物体。

(4)流入下一营养级;被分解者分解。

29.(1)非生物的物质和能量(1分);分解者(1分)。

(2)乙→甲→丙(1分);物质循环和能量流动(1分)。

(3)加速破坏该生态系统原有的稳态(1分);生物种类减少,自我调节能力降低(2分)。

(4)不同,图A是负反馈调节,图B是正反馈调节(3分)。

解析:物质循环和能量流动是沿着食物链和食物网进行的,湖泊受到污染,物种减少,导致该生态系统抵抗力稳定性降低,加速了生态系统的破坏。从图A中可以看出,乙增多后甲增多,而甲增多又导致乙减少,属于负反馈调节。

30.(1)减少(1分);缺乏光照,无法进行光合作用(2分)。

(2)有微生物的分解作用(2分)。

(3)少(1分);小鱼呼吸要消耗部分二氧化碳(2分)。

(第3、4章)

一、选择题(25题,每题2分,共50分)

1.下列各组生物中,全部属于生产者的一组是( )。

A.海带、梨树、海龟

B.蘑菇、水绵、洋葱

C.马铃薯、青草、青蛙

D.硝化细菌、紫菜、苹果树

2.下列有关生态系统成分的说法正确的是( )。

A.单细胞水藻虽然能进行光合作用,但储存的能量和物质很少,因此不属于生产者

B.消费者都是异养生物,异养生物都是消费者

C.蘑菇虽然可以作为人的食物,但不属于生产者

D.细菌都能分解植物的遗体,属于分解者

3.假定在一个由鹿和狼组成的相对封闭的草原生态系统中把狼杀绝,鹿群的数量将会( )。

A.迅速上升 B.缓慢上升 C.保持相对稳定 D.先上升后下降

4.关于生态系统中的成分和营养结构,下列说法错误的是( )。

A.生产者的数量一定多于消费者

B.蛔虫寄生在人体内,属于消费者

C.蘑菇生活在朽木上,所以是分解者

D.食物网中的生物之间不只有捕食关系

5.在一般情况下,一个食物链中的营养级不超过5个的原因是( )。

A.自然界中不存在第五营养级这样凶猛的动物

B.流入第五营养级的总能量太少

C.第四营养级的总数量太多

D.第四营养级的动物太凶猛,不易被第五营养级的动物捕获

6.某人流落于荒岛上,他的食物中有1/2来自藻类,1/4来自草食性鱼类,1/4来自肉食性鱼类。此人获救后发现增重了0.5 kg,则他最多消耗藻类的数量是( )。

A.10 kg B.28 kg C.140 kg D.280 kg

7.生物体的大部分由( )构成。

A.蛋白质 B.有机物 C.水 D.脂质

8.关于水的循环,下列叙述错误的是( )。

A.海洋中水分的蒸发量要大于降水量

B.陆地上水分蒸发量则小于降水量

C.海洋中蒸发的水分大部分降到陆地

D.陆地上多余的水分以地表径流的形式回归海洋

9.大气中的碳进入生物群落的形式和作用是( )。

A.碳酸盐;细胞呼吸

B.CO2;光合作用和化能合成作用

C.含碳有机物;光合作用

D.CO2;分解作用

10.生态系统中C、N等元素流动的特点是( )。

①单向的 ②循环的 ③逐级递减 ④反复出现,从一种形式转化为另一种形式

A.①③ B.②④ C.②③ D.①④

11.生物群落中的碳返回大气的途径是( )。

A.呼吸作用和光合作用

B.呼吸作用和化石燃料的燃烧

C.呼吸作用和蒸腾作用

D.微生物的分解作用、动植物的呼吸作用和化石燃料的燃烧

12.从物质循环的观点看,人体中碳元素究其根源来自( )。

A.食物中的碳 B.有机物中的碳

C.大气中的二氧化碳 D.非生物界中的碳

13.下列关于生态系统能量流动和碳循环的说法中,不正确的是( )。

A.是生态系统的两大主要功能

B.都与光合作用和呼吸作用有关

C.碳循环以无机环境的CO2为起点,能量流动以光能为起点

D.碳循环的同时伴随着能量流动

14.下列属于物理信息的是( )。

A.温度 B.乙烯 C.蜜蜂跳舞 D.尺蠖拟态

15.以下现象属于生态系统的行为信息的是( )。

A.蝙蝠的“回声定位”

B.萤火虫发出荧光

C.蚊虫飞行时发出的声音

D.雄鸟的“求偶炫耀”

16.下列对生态系统中信息传递作用(应用)的描述正确的是( )。

A.信息传递往往是单向的

B.在信息传递过程中,捕食者只能作为信息传出者,即信源

C.信息传递过程中,信源、信宿是可以相互转化的

D.生物生命活动的正常进行可以没有信息传递的作用

17.关于生态系统稳定性的叙述,错误的是( )。

A.生态系统的稳定性包括抵抗力稳定性和恢复力稳定性

B.不同的生态系统保持相对稳定状态的方式有所差异

C.有的生态系统抵抗力稳定性和恢复力稳定性都较低

D.森林生态系统抵抗力稳定性和恢复力稳定性都很高

18.森林遭到持续干旱,树木往往扩展根系的分布空间,保证获得足够水分,维持生态系统的正常功能。这反映了森林生态系统的( )。

A.恢复力稳定性较强 B.抵抗力稳定性较强

C.恢复力稳定性较弱 D.抵抗力稳定性较弱

19.近几年来,在某一地区天然森林很少发生松毛虫害,某人工马尾松林常发生严重松毛虫害,其主要原因是( )。

A.人工林内松毛虫繁殖能力强 B.人工林成分单一,营养结构简单

C.马尾松的适应性差 D.该地区气侯适宜松毛虫生长

20.下列关于生态系统自我调节能力的叙述中,错误的是( )。

A.森林中,害虫数量增加时食虫鸟也会增多,害虫种群的增长就受到抑制,这属于生物群落内的负反馈调节

B.负反馈调节在生态系统中普遍存在,它的作用是使生态系统达到并保持平衡或稳态

C.增加生态系统内生物的种类可以提高生态系统自我调节能力

D.正反馈调节也使得生态系统处于稳定状态

21.下列有关设计密闭的生态缸的做法中,有误的是( )。

A.食物链不能太长

B.生产者和分解者的比例适当

C.有物质输入

D.制好的小生态缸,应贴上标签,写上制作者姓名、日期

22.假定在一个能维持平衡的密闭生态瓶中,有一条鱼、一株水草和一只田螺,如果把鱼去掉,下列情况最先发生的是( )。

A.光合作用加快

B.水的酸性增加

C.植物会死掉

D.水中氧气浓度增加

23.环境污染已成为人类社会面临的重大问题,下列与环境污染无关的是( )。

①温室效应 ②赤潮 ③光化学污染 ④潮汐 ⑤臭氧层空洞 ⑥水俣病 ⑦酸雨 ⑧大脖子病

A.①⑥ B.①⑤⑧ C.②③⑦ D.④⑧

24.面对日益严峻的污染,人们越来越认识到保护环境的重要性,下列做法中不可取的是( )。

A.将垃圾进行分类后再循环利用

B.将工业废水净化后再进行循环利用

C.加大产业技术升级,提高原材料利用的广度和深度

D.加大对地下水的开采,以避免对河流湖泊的过度利用

25.下列关于环境污染治理的措施中,错误的是( )。

A.环境污染治理措施很多,包括物理技术、化学技术和生物技术

B.生物处理技术广泛应用于大气、水、噪声、固体废弃物、土壤等多方面的污染治理

C.微生物是环境污染治理中的首选生物类群

D.家庭养花益处多,所有植物都适合在室内种植。

二、非选择题(共50分)

26.(13分,除注明外每空1分)下图所示为某生态系统的食物网简图,分析回答有关问题:

(1)在此食物网中共有______条食物链。

(2)在此食物网中,顶级消费者是__________________。

(3)在此食物网中,最长的一条食物链是_____________________________(2分),共有______个营养级,其中初级消费者是_________,是第______营养级;次级消费者是_________,是第______营养级。

(4)由于捕猎的原因猫头鹰的数量大量减少,则蛇的数量将会__________。

(5)该生态系统的最基本、最关键的成分是________,要维持该生态系统的稳定,在该生态系统中,除了图中的成分以外,还必须有____________________(2分)等。

27.(7分,每空1分)下图是某湖泊生态系统能量流动的定量分析图解。图中A、B、C代表三个营养级,数字均为实际测得的能量数,单位为百万千焦。已知该生态系统受到的太阳辐射能为118872百万千焦,但其中118761百万千焦的能量未被利用。

请回答下列问题:

(1)请将流经该生态系统的总能量数填写在图中的方框内,这部分能量是__________所固定的太阳能。

(2)能量从第一营养级到第二营养级的林德曼效率为________%,从第二营养级到第三营养级的林德曼效率为________%。

(3)由图可知,下一个营养级不能得到上一个营养级的全部能量,原因有:①各营养级生物体内的大量能量被____________消耗;②上一个营养级的部分能量未被____________的生物利用;③还有一部分能量被____________利用。

28.(10分,每空1分)下图表示能量流经生产者时的合成与转化过程,据图回答下列问题:

(1)在生态系统中,能量的__________、__________和__________的整个过程称为生态系统中的能量流动。

(2)__________把太阳光能转化成化学能,储存于__________中,便完成了生态系统中第一次能量的传递与转换。

(3)经生产者固定下来的能量,一部分在植物生长发育过程中经过__________消耗掉,以__________的形式散发到环境中去,剩下的储存于__________。

(4)储存于植物体的能量有两个去向:①_____________________________;②_____________________________。

29.(10分,除注明外每空1分)如下图所示,图A为草原生态系统中的反馈调节示意图,请据图回答下列问题:

(1)作为一个完整的生态系统,除了图A中所示的成分外,还应该包括____________和____________。

(2)甲、乙、丙三者之间的食物联系是____________;该生态系统的____________________是沿着这种渠道进行的。

(3)图B为某湖泊生态系统中发生的某种调节活动,这种调节导致的最终结果是____________________________________________。此结果产生的原因是____________________________________________(2分)。

(4)图A和图B这两种反馈调节是否相同?为什么?

___________________________________________________________。(3分)

30.(10分,除注明外每空1分)为观察生态系统稳定性,设计4个密闭、透明的生态瓶,各瓶内的组成和条件见下表。经过一段时间的培养和观测后,发现甲瓶是最稳定的生态系统。

生态系统组成 光 水草 藻类 浮游动物 小鱼 泥沙

编 号 甲 + + + + - +

乙 - + + + - +

丙 + + + + - -

丁 + + + + + +

请回答以下问题:

(1)乙瓶中,藻类的种群密度变化趋势为____,原因是___________(2分)。

(2)丙瓶比甲瓶有较多的有机物,原因是_____________________(2分)。

(3)丁瓶与甲瓶相比,氧气含量____,原因是__________________(2分)。

(4)根据观测结果,得出结论:①__________________________________;②__________________________________________。

答案解析

1.D。解析:能将无机物合成有机物的,都属于生产者,既包括能进行光合作用的植物又含能进行化能合成作用的硝化细菌。

2.C。解析:能将无机物合成有机物的,都属于生产者;异养型生物除消费者外,还有分解者;蘑菇营腐生生活,属于分解者。

3.D。解析:把狼杀绝后,鹿群没有天敌,数量迅速上升,当鹿群达到一定的数量后,食物满足不了鹿群的需求,其数量又会下降。

4.A。解析:生产者的同化量一定大于消费者,但数量不一定大于,如一棵大树上可能有1000只毛毛虫,A错;区分消费者和分解者要看其食物是“活”还是“死”,蛔虫虽然寄生但食物来源为活体所以是消费者,蘑菇是以生物残遗有机物为食所以为分解者;食物网中生物之间还存在竞争的关系。

5.B。解析:能量沿着食物链的流动是逐级递减的,且传递效率是10%~20%,那么营养级越高,所获取的能量越少,当营养级达到第五至六级时,传递到该营养级的能量就不足以维持一个种群的生存了,我国有句古话“一山不容二虎”就是这个道理。

6.C。解析:“最多消耗”即林德曼效率按10%计算,人的能量来源如下:

140 kg

7.C。解析:略。

8.C。解析:海洋中蒸发掉的水分大部分以降水的形式直接回归海洋,小部分降到了陆地,C错。

9.B。解析:生产者主要通过光合作用把CO2转变成有机物,故选A。

10.B。解析:C、N等元素的流动属于物质循环,是反复出现的,从一种形式转化为另一种形式。

11.D。解析:各种生物都通过呼吸作用把CO2释放到环境中;各种动植物的尸体和残遗物绝大部分被分解者分解后释放出CO2,其余的经过长期累积成为化石燃料,开采出来的化石燃料经过燃烧产生CO2归还给环境。

12.C。解析:生物群落中的C元素是生产者通过光合作用把CO2转变成有机物在生物群落传递。

13.C。解析:物质循环和能量流动是生态系统的两大主要功能,二者同时进行,互相依存,是一个不可分割的整体。光合作用与呼吸作用都涉及能量和物质的转换,物质流动是循环的,所以不存在起点的说法,所以C错。

14.A。解析:物理信息是指以物理过程为传递形式的信息,包括生态系统中的光、声音、电、颜色、磁等,所以选A;B属于化学信息;C、D属于行为信息。

15.D。解析:A、B、C属于物理信息;所谓行为信息是指生物在生长发育和生命活动的过程中某些特殊表现和特殊行为所传达的信息,所以选D。

16.C。解析:在生态系统中生物间的信息传递时双向的,A错;信源和信宿是可以相互转化的,B错,C对;信息传递是生态系统的基本功能之一,没有信息的生态系统不可想象,D错。所以选C。

17.D。解析:不同的生态系统保持相对稳定状态的方式有所差异,生态系统的稳定性包括抵抗力稳定性和恢复力稳定性。这两种稳定性一般不会在同一生态系统中表现相同的强度,抵抗力较强的生态系统恢复力较弱,如森林生态系统,所以D错;像冻原、荒漠等生态系统由于营养结构简单、组分单纯,其抵抗力稳定性和恢复力稳定性均较低。

18.B。解析:抵抗力稳定性是指生态系统抵抗干扰和维持自身结构和功能不受破坏的能力。森林遭到持续干旱,通过树木扩展根系保证获得足够水分,维持生态系统的正常功能是抵抗力稳定性的体现,故选B。

19.B。解析:生态系统的抵抗力稳定性往往与其结构复杂程度、生物种类成正比。人工马尾松林因为成分单一,营养结构简单所以抵抗松毛虫的能力较差。

20.D。解析:负反馈的作用是使生态系统达到并保持平衡或稳态,负反馈的结果是抑制和减弱最初发生的结果,捕食者和被捕食者之间的负反馈使得二者的数量保持稳定,A、B正确;而正反馈的作用刚好与负反馈相反,它会使最初发生变化的那种成分所产生的变化加剧,结果使生态系统远离稳态和原有平衡,最终走向崩溃,D错误;生物多样性越高,食物网越复杂,C正确。

21.C。解析:密闭的生态缸内物质可循环,能自我解决。

22.D。解析:人为地去掉鱼(消费者),水生植物个体由于鱼(消费者)的去除而增多,从而产生的O2增多,所以会使水中的氧气浓度增加,但并非会使光合作用强度加快。

23.D。解析:潮汐属于正常的自然现象;大脖子病是由于缺碘,不能正常合成甲状腺激素所致。

24.D。解析:略。

25.D。解析:并不是所有植物都适合室内种植,如凤仙花、铁海棠、银边翠等含有致癌物质。

26.(1)10(1分)。

(2)猫头鹰、狐(1分)。

(3)草→食草昆虫→蜘蛛→蟾蜍→蛇→猫头鹰(2分);6(1分);食草昆虫(1分);二(1分);蜘蛛(1分);三(1分)。

(4)增多(1分)。

(5)草(1分);非生物的物质与能量,细菌、真菌等分解者(2分)。

解析:数食物链的数量按从左到右依次数起,共有10条,在该食物网中猫头鹰和狐都不再有捕食者因此都属于顶级消费者。最长的食物链是草→食草昆虫→蜘蛛→蟾蜍→蛇→猫头鹰,共有6个营养级。猫头鹰减少,蛇由于缺少天敌,数量会增多。生产者是消费者、分解者唯一的能量来源,因此生态系统最基本、最关键的成分是生产者——草,生态系统的组成除了食物网中的生产者、消费者还应该有非生物的物质与能量,细菌、真菌等分解者。

27.(每空1分)

(1)A(111);生产者。

(2)13.5;20。

(3)呼吸作用;下一个营养级;分解者。

解析:生产者固定的太阳能即流经生态系统的总能量,生产者的固定量(同化量)=118872-118761=111。林德曼效率等于该营养级与上一个营养级同化量的比值,所以15/111×100%=13.5%,3/15×100%=20%。各营养级同化量除了流入下一营养级,还有①自身呼吸消耗;②未被下一营养级利用;③被分解者利用。

28.(每空1分)

(1)输入;传递;转化。

(2)生产者;有机物。

(3)呼吸作用;热能;植物体。

(4)流入下一营养级;被分解者分解。

29.(1)非生物的物质和能量(1分);分解者(1分)。

(2)乙→甲→丙(1分);物质循环和能量流动(1分)。

(3)加速破坏该生态系统原有的稳态(1分);生物种类减少,自我调节能力降低(2分)。

(4)不同,图A是负反馈调节,图B是正反馈调节(3分)。

解析:物质循环和能量流动是沿着食物链和食物网进行的,湖泊受到污染,物种减少,导致该生态系统抵抗力稳定性降低,加速了生态系统的破坏。从图A中可以看出,乙增多后甲增多,而甲增多又导致乙减少,属于负反馈调节。

30.(1)减少(1分);缺乏光照,无法进行光合作用(2分)。

(2)有微生物的分解作用(2分)。

(3)少(1分);小鱼呼吸要消耗部分二氧化碳(2分)。