伤仲永

图片预览

文档简介

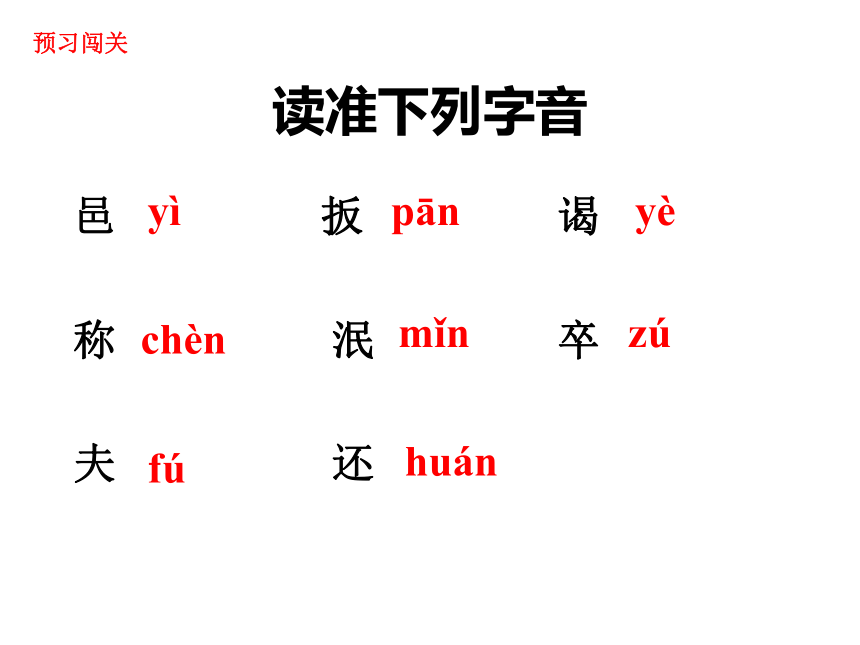

课件28张PPT。伤 仲 永王 安 石 第一课时 随笔 即随手笔录,不拘一格。是散文的一种。古代随笔常借一件事来抒发作者的情感或阐述某种观点。短小活泼,意境隽永。读准下列字音邑 扳 谒

称 泯 卒

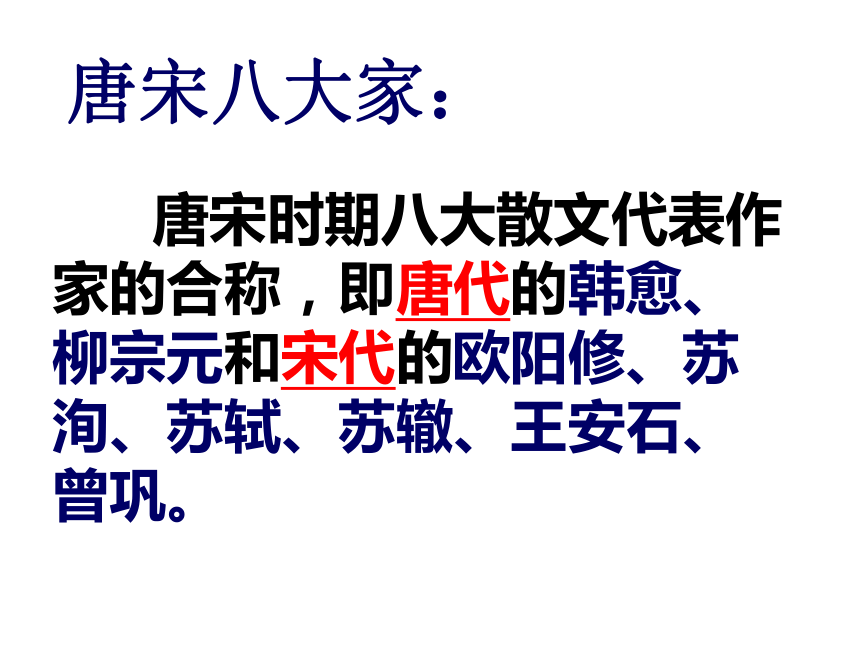

夫 还yìpānyèchènmǐnzúfúhuán预习闯关走近作者 王安石(1021-1086),字介甫,号半山,江西临川人,北宋政治家、思想家、文学家 。做官后,向朝廷上书,提出政治改革的主张。继而推行各项政治革新,取得一定成就。但由于保守派的强烈反对,他两次被害。晚年封为荆国公,谥号“文”。著有《临川先生文集》、《王文公文集》,他是唐宋八大家之一。 唐宋八大家: 唐宋时期八大散文代表作家的合称,即唐代的韩愈、柳宗元和宋代的欧阳修、苏洵、苏轼、苏辙、王安石、曾巩。

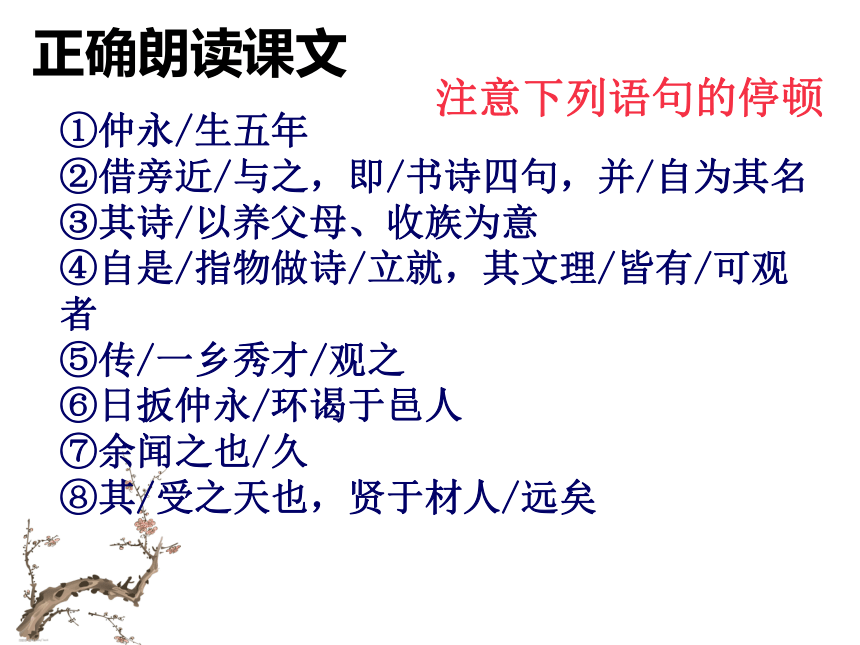

正确朗读课文①仲永/生五年

②借旁近/与之,即/书诗四句,并/自为其名

③其诗/以养父母、收族为意

④自是/指物做诗/立就,其文理/皆有/可观者

⑤传/一乡秀才/观之

⑥日扳仲永/环谒于邑人

⑦余闻之也/久

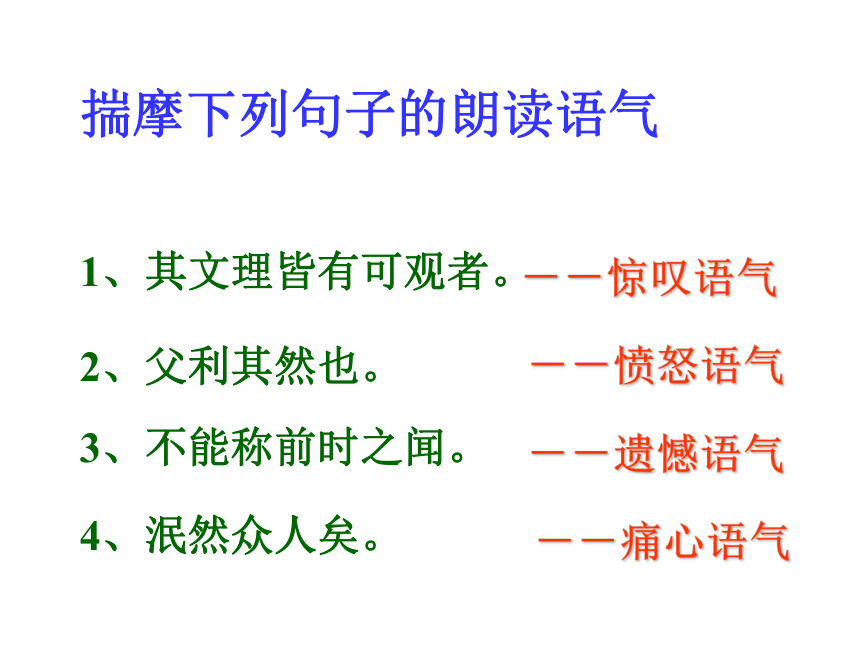

⑧其/受之天也,贤于材人/远矣注意下列语句的停顿1、其文理皆有可观者。2、父利其然也。3、不能称前时之闻。4、泯然众人矣。--愤怒语气--惊叹语气--遗憾语气--痛心语气揣摩下列句子的朗读语气诵读课文

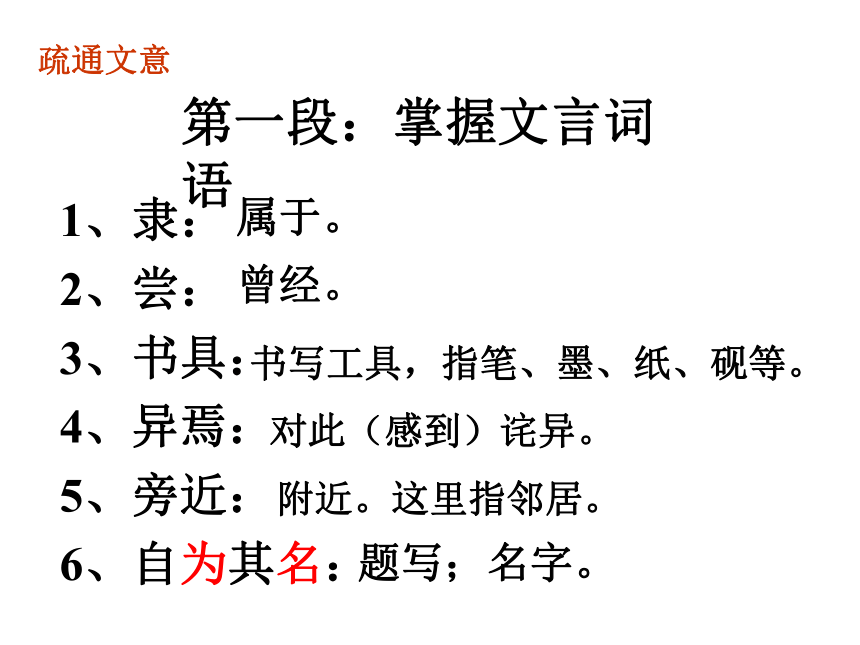

疏通文意1、隶:

2、尝:

3、书具:

4、异焉:

5、旁近:

6、自为其名:第一段:掌握文言词语疏通文意属于。曾经。书写工具,指笔、墨、纸、砚等。对此(感到)诧异。附近。这里指邻居。题写;名字。7、收族:

8、自是:

9、立就:

10、文理:

11、邑人奇之:

12、稍稍:第一段:掌握文言词语疏通文意聚、团结。从此。立刻完成。文采和道理。同县的人;对……感到惊奇。渐渐。13、宾客其父:

14、乞:

15、利其然:

16、扳:

17、环谒:

第一段:掌握文言词语疏通文意以宾客之礼相待。把……当作宾客。求取,意思是花钱求仲永题诗。认为……有利可图。通“攀”,牵,引。四处拜访。金溪民方仲永,世隶耕。

仲永生五年,未尝识书具,忽啼求之。

父异焉,借旁近与之,即书诗四句,并自为其名。金溪平民方仲永,世代以种田为业。仲永长到五岁,不曾认识笔、墨、纸、砚,(有一天)忽然放声哭着要这些东西。父亲对此感到诧异,从附近(人家)借来给他,(仲永)当即写了四句诗,并且题上自己的名字。疏通文意其诗以养父母、收族为意,传一乡秀才观之。(以……为:把……当作,养:赡养。 )

自是指物作诗立就,其文理皆有可观者。

邑人奇之,稍稍/宾客其父,或以钱币乞之。这首诗以赡养父母、团结同宗族的人为内容,传送给全乡的秀才观赏。从此,指定物品让他作诗,(他能)立刻完成,诗的文采和道理都有值得看的地方。同县的人对他感到惊奇,渐渐地请他的父亲去做客,有的人还花钱求仲永题诗。父利其然也,日扳仲永环谒于邑人,不使学。他父亲认为这样有利可图,每天牵着仲永四处拜访同县的人,不让(他)学习。1、称:

2、泯然:

3、众人:

4、通悟:

5、受:

6、贤:第二、三段:掌握文言词语疏通文意相当。消失。指原有的特点完全消失了。常人。通达聪慧。承受。胜过、超过。7、材人:

8、不至:

9、彼其:有才能的人。没有达到(要求)。他。又七年,还自扬州,复到舅家问焉。

曰:“泯然众人矣。”又过了七年,(我)从扬州回来,再次到舅舅家,问起方仲永的情况。舅舅回答说:“他完全如同常人了。”让(他)作诗,(写出来的诗已经)不能与从前的名声相称。余闻之也久。明道中,从先人还家,于舅家见之,十二三矣。

令作诗,不能称前时之闻。我听到这件事很久了。明道年间,我随先父回到家乡,在舅舅家里见到他,(他已经)十二三岁了。王子曰:仲永之通悟,受之天也。

其受之天也,贤于材人远矣。

卒之为众人,则其受于人者不至也。王先生说:仲永的通达聪慧是先天得到的。他的天资比一般有才能的人高得多。他最终成为一个平凡的人,是因为他后天的教育没有达到(要求)。彼其受之天也,如此其贤也,不受之人,且为众人;

今夫不受之天,固众人,又不受之人,得为众人而已耶?像他那样天生聪明,如此有才能的人,没有受到后天的教育,尚且要成为平凡的人;那么,现在那些不是天生聪明,本来就平凡的人,又不接受后天的教育。恐怕比普通人还要不如吧?

题目《伤仲永》的“伤”是什么意思? “伤”是哀伤,叹惜的意思。作者为什么哀伤仲永?哀伤仲永这个幼小天资聪明的神童由于没有学习,以致成年后竟成为默默无闻的庸人。表达了作者对方仲永这样的人才,“泯然众人”的哀伤,惋惜之情。

1、方仲永的才能变化经历了哪三个阶段? 幼年时——

十二三岁时——

又过七年后——天资过人,具有作诗才能。才能衰退,大不如前。完全变成一个平庸之人。“忽啼求之”、“即书诗四句”;

“指物作诗立就,其文理皆有可观者”

“父异焉”、“邑人奇之”“不能称前时之闻。”“泯然众人矣。”表现在 ——2、方仲永由天资过人沦为“泯然众人”的原因是什么?(分别用原文和自己的话来答) 从方仲永个人情况来说:原因是“父利其然也,日扳仲永环谒于邑人,不使学。”即其父贪图小利,目光短浅,而不让他学习。 从道理上来说:因为“其受于人者不至”,即没有受到后天正常的教育。

3、作者对仲永一事有何看法?最后一段议论讲了一个什么道理? “受之天” ——先天得到的(人的天资)

“受之人”——后天所受的教育 作者认为天资好的人,没有得到良好的教育,尚且变成普通的人,那些天资平常的人,如不接受教育,连普通人都赶不上了。 这段话辨明了“受之天”与“受之人” 的关系,指出后天教育对一个人成才是至关重要的。归纳本文主题 本文借事说理,以方仲永从幼年时的天资过人,却因其父“不使学”而最终“泯然众人”,变得平庸无奇的实例,说明后天教育对成才的重要性。 你得到什么启示? 才能有赖于后天的学习和培养,即使是天赋很高的人,如果不加以教育和培养,也会变成平庸无能的人。布置作业1、以“从方仲永的悲剧所想到的” 为题,写一篇读后感。

2、熟记本课实词和句子翻译。 课堂达标检测

1、解释重点词语

世隶耕( ) 即书诗四句( ) 自为其名( )

或以钱币乞之( )

日扳仲永环谒于邑人( )( )

不能称前时之闻( )

泯然众人矣( )

固众人( )属于写题写有的人通“攀”,牵,引。四处拜访相当消失本来2)词语活用现象

父异焉( )

邑人奇之( )

稍稍宾客其父( )

父利其然也( )对……感到诧异对……感到惊奇以宾客之礼相待认为……有利可图3、古今异义此判断动词逐渐地稍微有的人或许普通人许多人

称 泯 卒

夫 还yìpānyèchènmǐnzúfúhuán预习闯关走近作者 王安石(1021-1086),字介甫,号半山,江西临川人,北宋政治家、思想家、文学家 。做官后,向朝廷上书,提出政治改革的主张。继而推行各项政治革新,取得一定成就。但由于保守派的强烈反对,他两次被害。晚年封为荆国公,谥号“文”。著有《临川先生文集》、《王文公文集》,他是唐宋八大家之一。 唐宋八大家: 唐宋时期八大散文代表作家的合称,即唐代的韩愈、柳宗元和宋代的欧阳修、苏洵、苏轼、苏辙、王安石、曾巩。

正确朗读课文①仲永/生五年

②借旁近/与之,即/书诗四句,并/自为其名

③其诗/以养父母、收族为意

④自是/指物做诗/立就,其文理/皆有/可观者

⑤传/一乡秀才/观之

⑥日扳仲永/环谒于邑人

⑦余闻之也/久

⑧其/受之天也,贤于材人/远矣注意下列语句的停顿1、其文理皆有可观者。2、父利其然也。3、不能称前时之闻。4、泯然众人矣。--愤怒语气--惊叹语气--遗憾语气--痛心语气揣摩下列句子的朗读语气诵读课文

疏通文意1、隶:

2、尝:

3、书具:

4、异焉:

5、旁近:

6、自为其名:第一段:掌握文言词语疏通文意属于。曾经。书写工具,指笔、墨、纸、砚等。对此(感到)诧异。附近。这里指邻居。题写;名字。7、收族:

8、自是:

9、立就:

10、文理:

11、邑人奇之:

12、稍稍:第一段:掌握文言词语疏通文意聚、团结。从此。立刻完成。文采和道理。同县的人;对……感到惊奇。渐渐。13、宾客其父:

14、乞:

15、利其然:

16、扳:

17、环谒:

第一段:掌握文言词语疏通文意以宾客之礼相待。把……当作宾客。求取,意思是花钱求仲永题诗。认为……有利可图。通“攀”,牵,引。四处拜访。金溪民方仲永,世隶耕。

仲永生五年,未尝识书具,忽啼求之。

父异焉,借旁近与之,即书诗四句,并自为其名。金溪平民方仲永,世代以种田为业。仲永长到五岁,不曾认识笔、墨、纸、砚,(有一天)忽然放声哭着要这些东西。父亲对此感到诧异,从附近(人家)借来给他,(仲永)当即写了四句诗,并且题上自己的名字。疏通文意其诗以养父母、收族为意,传一乡秀才观之。(以……为:把……当作,养:赡养。 )

自是指物作诗立就,其文理皆有可观者。

邑人奇之,稍稍/宾客其父,或以钱币乞之。这首诗以赡养父母、团结同宗族的人为内容,传送给全乡的秀才观赏。从此,指定物品让他作诗,(他能)立刻完成,诗的文采和道理都有值得看的地方。同县的人对他感到惊奇,渐渐地请他的父亲去做客,有的人还花钱求仲永题诗。父利其然也,日扳仲永环谒于邑人,不使学。他父亲认为这样有利可图,每天牵着仲永四处拜访同县的人,不让(他)学习。1、称:

2、泯然:

3、众人:

4、通悟:

5、受:

6、贤:第二、三段:掌握文言词语疏通文意相当。消失。指原有的特点完全消失了。常人。通达聪慧。承受。胜过、超过。7、材人:

8、不至:

9、彼其:有才能的人。没有达到(要求)。他。又七年,还自扬州,复到舅家问焉。

曰:“泯然众人矣。”又过了七年,(我)从扬州回来,再次到舅舅家,问起方仲永的情况。舅舅回答说:“他完全如同常人了。”让(他)作诗,(写出来的诗已经)不能与从前的名声相称。余闻之也久。明道中,从先人还家,于舅家见之,十二三矣。

令作诗,不能称前时之闻。我听到这件事很久了。明道年间,我随先父回到家乡,在舅舅家里见到他,(他已经)十二三岁了。王子曰:仲永之通悟,受之天也。

其受之天也,贤于材人远矣。

卒之为众人,则其受于人者不至也。王先生说:仲永的通达聪慧是先天得到的。他的天资比一般有才能的人高得多。他最终成为一个平凡的人,是因为他后天的教育没有达到(要求)。彼其受之天也,如此其贤也,不受之人,且为众人;

今夫不受之天,固众人,又不受之人,得为众人而已耶?像他那样天生聪明,如此有才能的人,没有受到后天的教育,尚且要成为平凡的人;那么,现在那些不是天生聪明,本来就平凡的人,又不接受后天的教育。恐怕比普通人还要不如吧?

题目《伤仲永》的“伤”是什么意思? “伤”是哀伤,叹惜的意思。作者为什么哀伤仲永?哀伤仲永这个幼小天资聪明的神童由于没有学习,以致成年后竟成为默默无闻的庸人。表达了作者对方仲永这样的人才,“泯然众人”的哀伤,惋惜之情。

1、方仲永的才能变化经历了哪三个阶段? 幼年时——

十二三岁时——

又过七年后——天资过人,具有作诗才能。才能衰退,大不如前。完全变成一个平庸之人。“忽啼求之”、“即书诗四句”;

“指物作诗立就,其文理皆有可观者”

“父异焉”、“邑人奇之”“不能称前时之闻。”“泯然众人矣。”表现在 ——2、方仲永由天资过人沦为“泯然众人”的原因是什么?(分别用原文和自己的话来答) 从方仲永个人情况来说:原因是“父利其然也,日扳仲永环谒于邑人,不使学。”即其父贪图小利,目光短浅,而不让他学习。 从道理上来说:因为“其受于人者不至”,即没有受到后天正常的教育。

3、作者对仲永一事有何看法?最后一段议论讲了一个什么道理? “受之天” ——先天得到的(人的天资)

“受之人”——后天所受的教育 作者认为天资好的人,没有得到良好的教育,尚且变成普通的人,那些天资平常的人,如不接受教育,连普通人都赶不上了。 这段话辨明了“受之天”与“受之人” 的关系,指出后天教育对一个人成才是至关重要的。归纳本文主题 本文借事说理,以方仲永从幼年时的天资过人,却因其父“不使学”而最终“泯然众人”,变得平庸无奇的实例,说明后天教育对成才的重要性。 你得到什么启示? 才能有赖于后天的学习和培养,即使是天赋很高的人,如果不加以教育和培养,也会变成平庸无能的人。布置作业1、以“从方仲永的悲剧所想到的” 为题,写一篇读后感。

2、熟记本课实词和句子翻译。 课堂达标检测

1、解释重点词语

世隶耕( ) 即书诗四句( ) 自为其名( )

或以钱币乞之( )

日扳仲永环谒于邑人( )( )

不能称前时之闻( )

泯然众人矣( )

固众人( )属于写题写有的人通“攀”,牵,引。四处拜访相当消失本来2)词语活用现象

父异焉( )

邑人奇之( )

稍稍宾客其父( )

父利其然也( )对……感到诧异对……感到惊奇以宾客之礼相待认为……有利可图3、古今异义此判断动词逐渐地稍微有的人或许普通人许多人

同课章节目录

- 第一单元

- 1 从百草园到三味书屋

- 2 爸爸的花儿落了

- 3*丑小鸭

- 4*诗两首

- 5 伤仲永

- 第二单元

- 6*黄河颂

- 7 最后一课

- 8*艰难的国运与雄健的国民

- 9*土地的誓言

- 10 木兰诗

- 第三单元

- 11 邓稼先

- 12 闻一多先生的说和做

- 13*音乐巨人贝多芬

- 14*福楼拜家的星期天

- 15*孙权劝学《资治通鉴》

- 第四单元

- 16 社戏

- 17 安塞腰鼓

- 18*竹影

- 19*观舞记

- 20 口技

- 第五单元

- 21 伟大的悲剧

- 22 在沙漠中心

- 23*登上地球之巅

- 24*真正的英雄

- 25 短文两篇(夸父逐日、共工怒触不周山)

- 第六单元

- 26 猫

- 27 斑羚飞渡

- 28*华南虎

- 29*马

- 30*狼

- 课外古诗词背诵

- 山中杂诗

- 竹里馆

- 峨眉山月歌

- 春夜洛城闻笛

- 逢入京使

- 滁州西涧

- 江南逢李龟年

- 送灵澈上人

- 约客

- 论诗

- 名著导读

- 童年

- 昆虫记