分析文章结构_把握作者思路上课课件

图片预览

文档简介

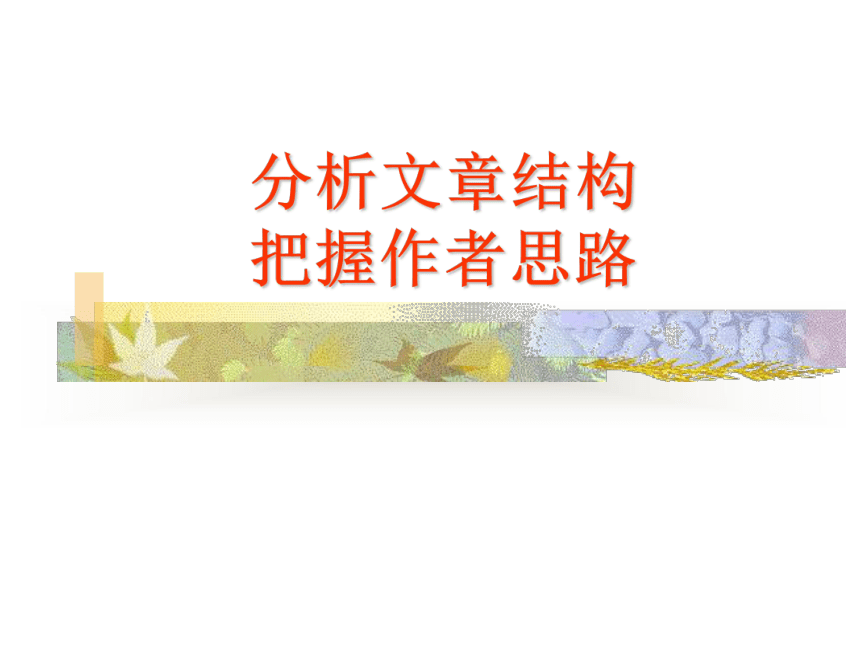

课件47张PPT。 导言:对于一篇文章来说,它是有一条思路的,正如叶圣陶先生所说:“思想是有一条路的,一句一句、一段一段都是有路的,好文章的作者是决不乱走的。”所谓不乱走,是说思路清晰、有条理。

我们阅读文章,如若把握住这条清晰而有条理的思路,会有利于准确理解文章的思想与内容。

我们怎样把握住这条思路呢?换句话说,作者的思路在文章里是怎样体现的呢?文章的结构层次便是作者思路的具体体现。

今天我们着重研究分析文章结构层次的方法。分析文章结构 把握作者思路

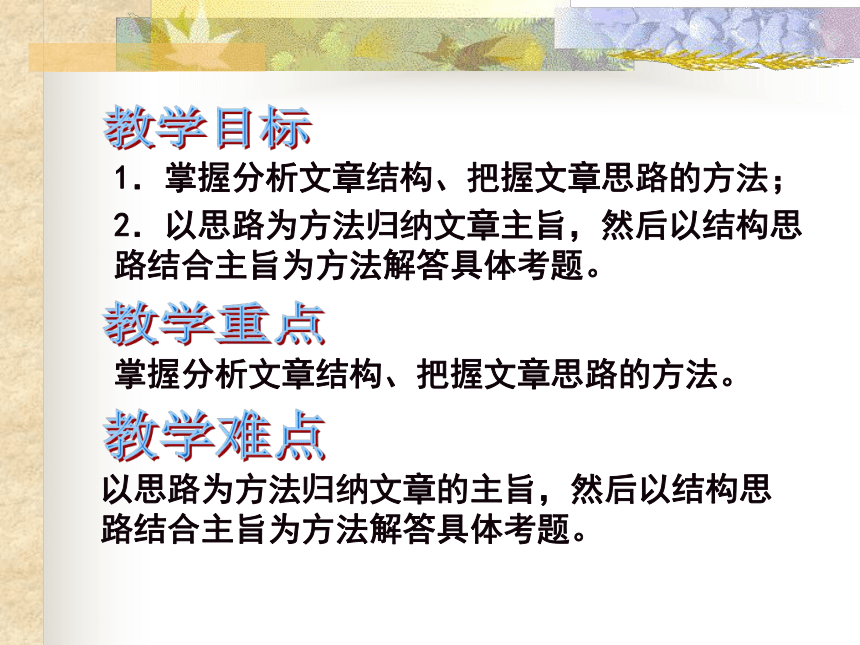

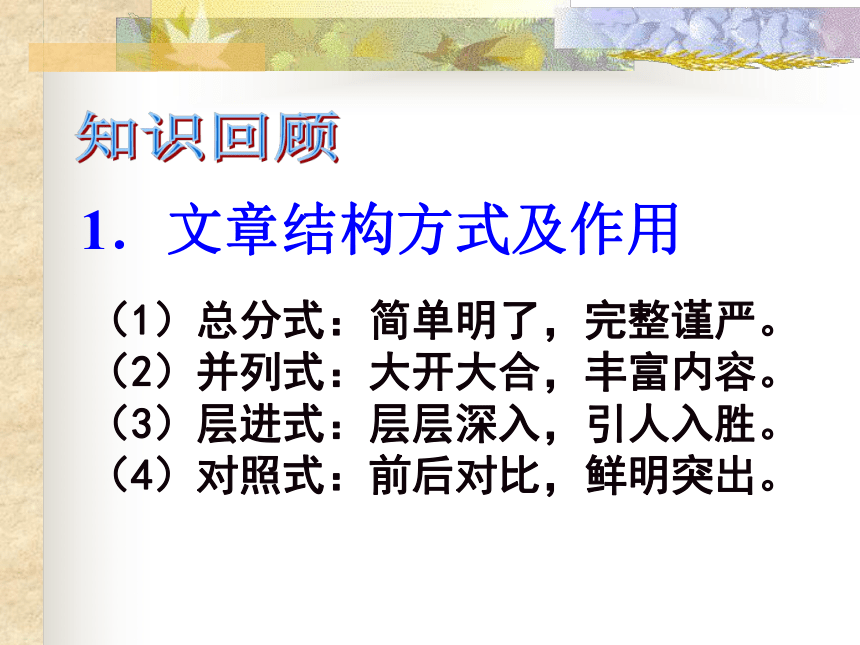

教学目标教学重点教学难点1.掌握分析文章结构、把握文章思路的方法;2.以思路为方法归纳文章主旨,然后以结构思路结合主旨为方法解答具体考题。 掌握分析文章结构、把握文章思路的方法。 以思路为方法归纳文章的主旨,然后以结构思路结合主旨为方法解答具体考题。 知识回顾1.文章结构方式及作用(1)总分式:简单明了,完整谨严。

(2)并列式:大开大合,丰富内容。

(3)层进式:层层深入,引人入胜。

(4)对照式:前后对比,鲜明突出。

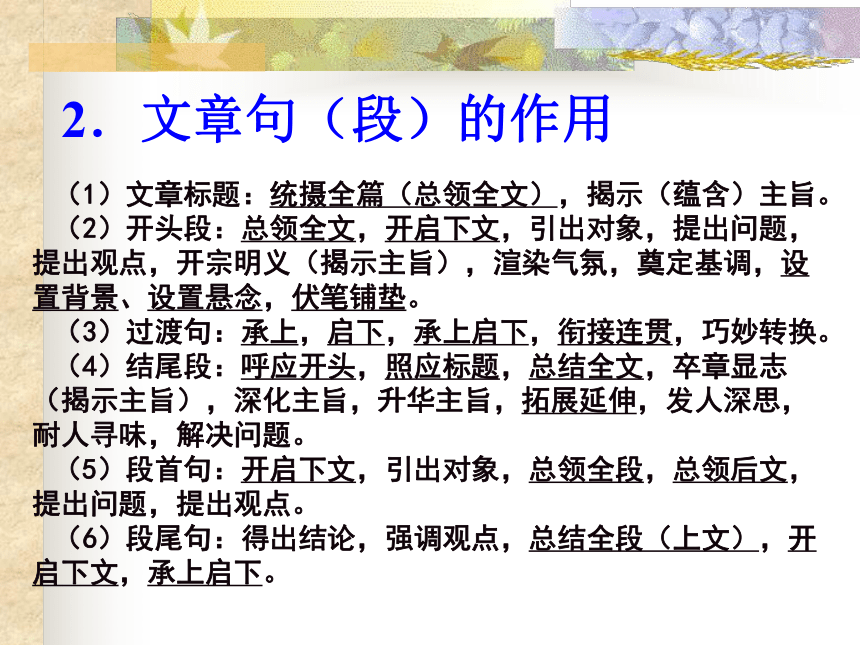

2.文章句(段)的作用(1)文章标题:统摄全篇(总领全文),揭示(蕴含)主旨。

(2)开头段:总领全文,开启下文,引出对象,提出问题,提出观点,开宗明义(揭示主旨),渲染气氛,奠定基调,设置背景、设置悬念,伏笔铺垫。

(3)过渡句:承上,启下,承上启下,衔接连贯,巧妙转换。

(4)结尾段:呼应开头,照应标题,总结全文,卒章显志(揭示主旨),深化主旨,升华主旨,拓展延伸,发人深思,耐人寻味,解决问题。

(5)段首句:开启下文,引出对象,总领全段,总领后文,提出问题,提出观点。

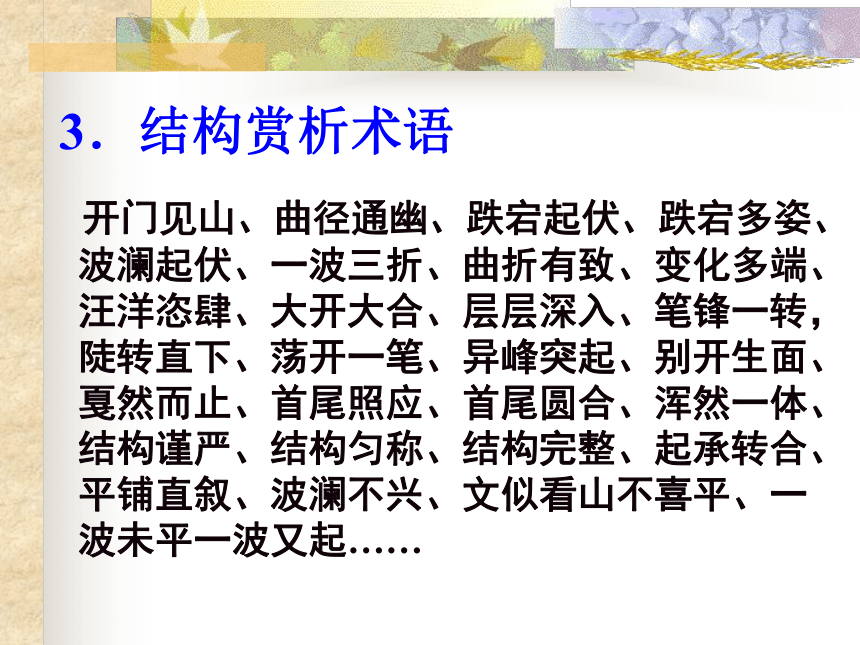

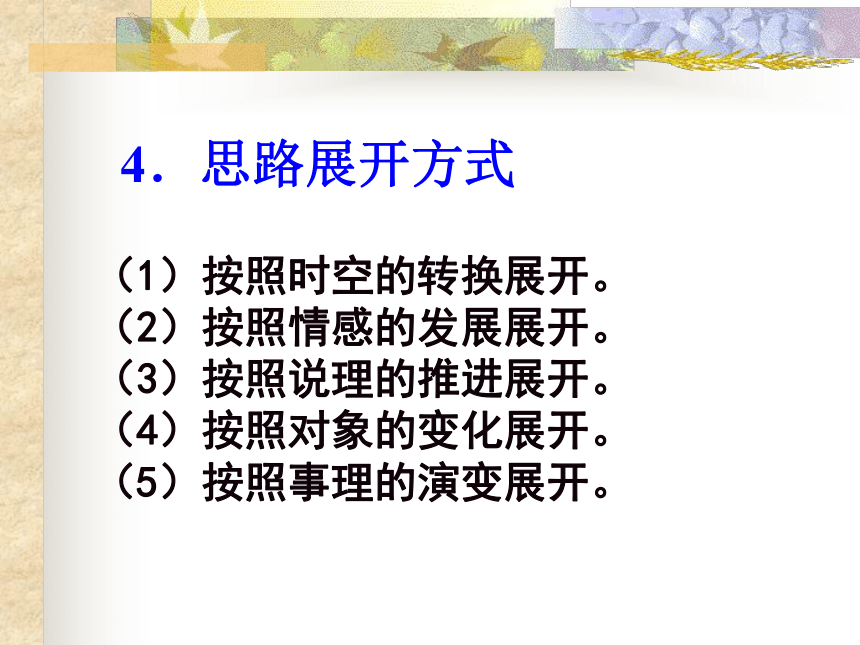

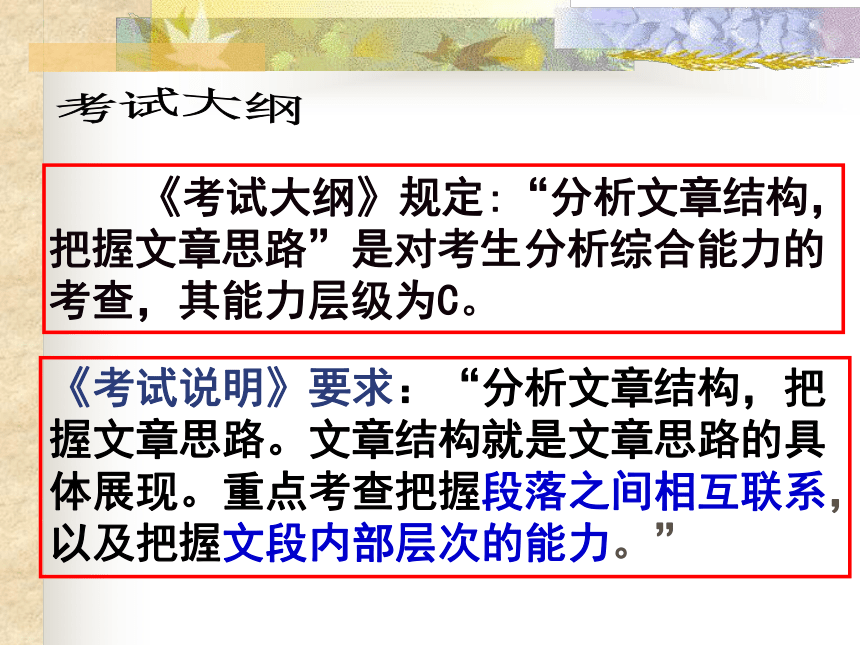

(6)段尾句:得出结论,强调观点,总结全段(上文),开启下文,承上启下。3.结构赏析术语 开门见山、曲径通幽、跌宕起伏、跌宕多姿、波澜起伏、一波三折、曲折有致、变化多端、汪洋恣肆、大开大合、层层深入、笔锋一转,陡转直下、荡开一笔、异峰突起、别开生面、戛然而止、首尾照应、首尾圆合、浑然一体、结构谨严、结构匀称、结构完整、起承转合、平铺直叙、波澜不兴、文似看山不喜平、一波未平一波又起……(1)按照时空的转换展开。 (2)按照情感的发展展开。 (3)按照说理的推进展开。 (4)按照对象的变化展开。 (5)按照事理的演变展开。4.思路展开方式 《考试大纲》规定:“分析文章结构,把握文章思路”是对考生分析综合能力的考查,其能力层级为C。考试大纲《考试说明》要求:“分析文章结构,把握文章思路。文章结构就是文章思路的具体展现。重点考查把握段落之间相互联系,以及把握文段内部层次的能力。”考点解析

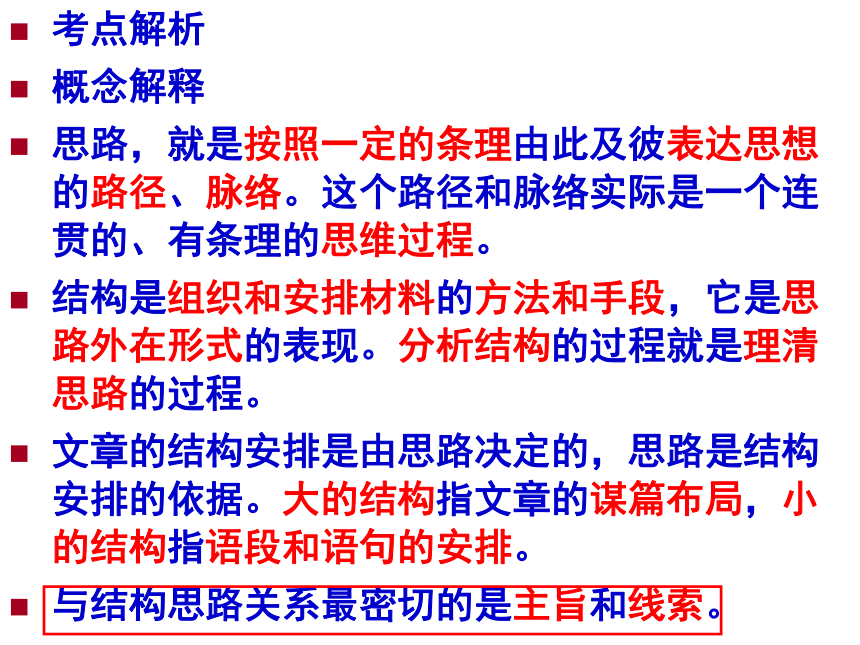

概念解释

思路,就是按照一定的条理由此及彼表达思想的路径、脉络。这个路径和脉络实际是一个连贯的、有条理的思维过程。

结构是组织和安排材料的方法和手段,它是思路外在形式的表现。分析结构的过程就是理清思路的过程。

文章的结构安排是由思路决定的,思路是结构安排的依据。大的结构指文章的谋篇布局,小的结构指语段和语句的安排。

与结构思路关系最密切的是主旨和线索。设置考点的原由

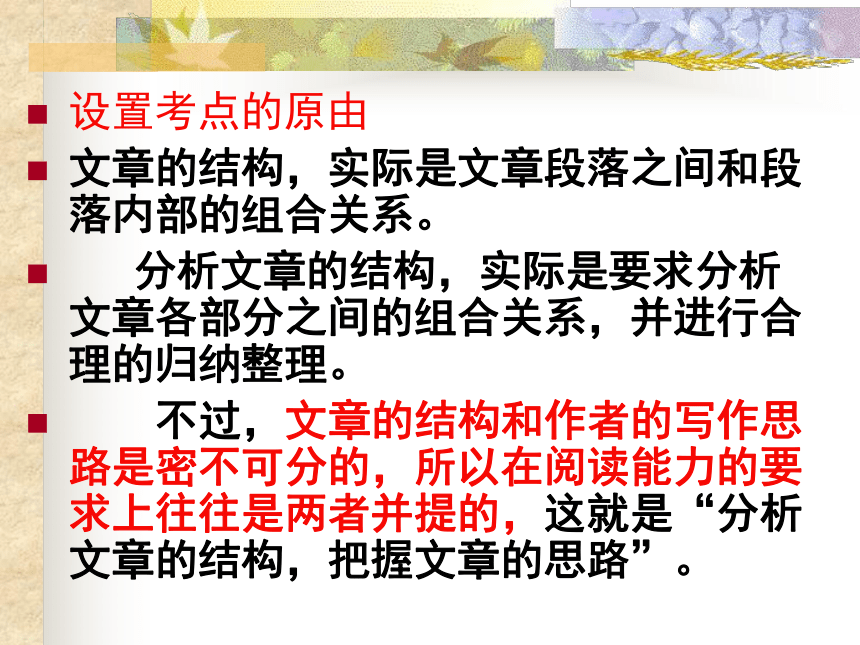

文章的结构,实际是文章段落之间和段落内部的组合关系。

分析文章的结构,实际是要求分析文章各部分之间的组合关系,并进行合理的归纳整理。

不过,文章的结构和作者的写作思路是密不可分的,所以在阅读能力的要求上往往是两者并提的,这就是“分析文章的结构,把握文章的思路”。本考点有三个方面的要求能够分析各个部分和各个方面之间的关联与安排(段内的结构层次)

能够分析作品的整体构思、贯穿线索(全篇的结构层次)

能够在把握结构层次的基础上,根据要求进行归纳整理。考点核心技能:分析结构,还原作者的运思目标主要有两点:

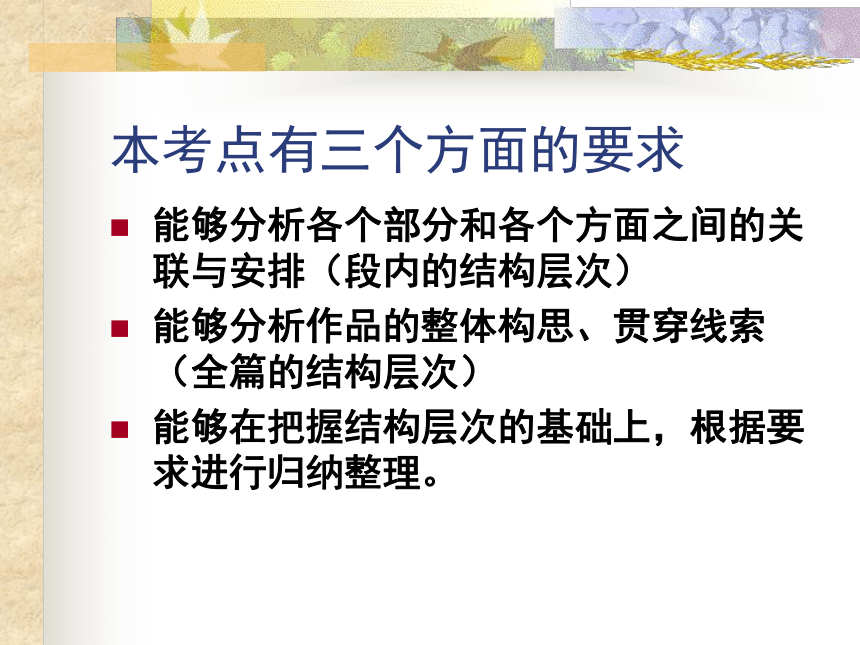

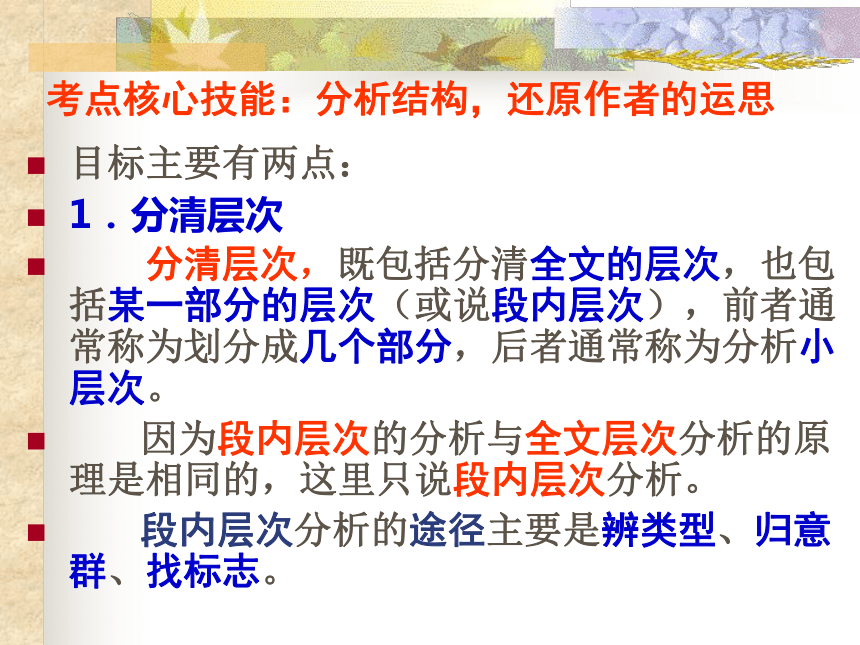

1.分清层次

分清层次,既包括分清全文的层次,也包括某一部分的层次(或说段内层次),前者通常称为划分成几个部分,后者通常称为分析小层次。

因为段内层次的分析与全文层次分析的原理是相同的,这里只说段内层次分析。

段内层次分析的途径主要是辨类型、归意群、找标志。(1)分辨段的类型

段的类型从表达方式上说,分为叙述段、描写段、说明段和议论段这四类。

强调分辨段的类型,是因为段的类型不同,其写作思路、结构特点也不相同。

一般说来,说明段、议论段往往有中心句,主体句则围绕中心句展开,有时还有小结句。叙述段、描写段往往没有中心句,各句围绕客观存在的中心意思按时空或逻辑顺序展开。

懂得这一点,有助于段内层次分析。(2)归纳意群

层次分析是着眼于内容的分析。所谓归纳意群,就是以句为单位,把句意密切相关的句子按意义归纳在一起,并以此为根据来划分段内层次。

一个意群,就是一个层次。

(3)寻找标志

一般说来,段内意群之间往往有标志性词语或句子,如表先后顺序的词语,表递进或转折的句子,或者提示性、小结性的词语等等。

找出这些标志性语句,有助于准确归纳意群分清层次、概括层意。2.摸清各部分之间的关系

这里所说的各部分之间的关系,具体是指开头和结尾的关系,它们与主体部分的关系,以及前后照应的关系。

摸清这种关系,既是分析结构的需要,也是弄清写作思路的需要。

譬如:高考题第23题问最后一段“与倒数第三段的关系是什么?”,综合赏析题“A.本文以不会退色的乡土情节开篇,开门见山;以乡土情结的形成和表现为主线,脉络清晰;以不会消失的乡土之恋结篇,首尾呼应。”

这样的试题大致上是属于对文章各部分之间关系的分析。 二、分析结构应注意的问题 主要应注意明确结构分析的目的。

分析结构、把握思路,都不是阅读的最终目的,而是为了更深入地理解文章的内容,提高阅读效率。

为此目的,分析结构和把握思路,不能满足于辨别文章结构的形式和把握思路的走向,还要探究这样安排的原因或作者的意图。

譬如:《长城》第24题:最后一段写道:“但人们告诉我:外层空间能看到的地球上惟一的人工痕迹,就是你呵,长城!” 联系全文看,这段文字表达的意思是什么? 当年这一小题大多数考生都答得不好,得分率很低。

“联系全文看”,文章主体部分先写“历史上”的长城,说它是“一卷凄婉的历史”、“民族封闭的象征”、“文化愚钝的标志”;后写开放的长城,说它开放而充满自信。但在倒数第三段提出两个问题:你愿意接待异域殊方的杂色人流吗?你能承受住历史的再冲荡和新世纪的胎动吗?倒数第二段写“你不语”、“群山不语”、“长天也不语”,即都不回答。

作者提出的问题还要不要回答呢?要!这最后一段就是作出回答:愿意接待异域殊方的杂色人流,能承受历史的再冲荡。因此这最后一段就表现出一种民族的自信力和自豪感,而这种自信力和自豪感即来自于历史和现实,又表达了对未来的态度。其实这就是文章的主旨所在。 原来作者写历史上的长城,实际说的是改革开放的必然性;写现实的长城,既反映新的形势,又表现对发展趋势的看法。而最后一段实际是写未来的“长城”。如果能作这样的分析和探究,这一小题就会答得很好。

《话说知音》、《乡土情结》都存在着类似的问题。事实上,高考试题直接考查结构分析的试题并不多见,而需要凭借结构分析来正确回答试题的频率是相高的。解题方法:重点放在对文章内容的整体把握上一、体察文体特征,选准角度

文体不同,作者运笔的思路和文章的结构也是不同的 。

记叙性文体 按照时间顺序 空间顺序 时空转换顺序或者作者认识发展变化的顺序安排层次结构

议论性文体 从总体上看一般根据引论 本论和结论来划分文章结构 议论文常见的论证结构有并列式 对照式 总分式和层进式

说明性文体 紧扣说明对象 根据说明顺序 或按时间 空间 或按事物自身的构成 或按事物发展 或按事理逻辑来划分文章的结构

近几年现代文阅读的选文更青睐于散文

阅读散文 要善于捕捉文中体现时间 空间 描写对象的特点 作者情感态度的句子 从而透视文章的结构层次,洞悉文章的思路。重庆卷瓷器的意味池莉16.文章是围绕“瓷器的意味”展开的,请梳理作者的思路.(6分) 答案:(1)由现实生活中瓷器的雅引出话题.(2)追溯瓷器从俗到雅的历史过程 (3)点出做人如瓷器尽自己本色的境界

说理性散文1、2段提出话题,3、4、5段分析话题,6段是点题。 (1)下面这段文字有九个句子,对段内层次有四种不同的理解,选出正确的一种( )

①今天的改革要求我们这一代人为民族振兴付出代价。②这个代价就是艰苦奋斗,要打算过一段苦日子。③经济学上讲投入产出。④我们今天吃点苦,就是为子孙后代投入。 ⑤有人看改革只顾眼前利益,这是很浅薄的。⑥在世界历史上,任何一个转折时期都是充满动荡和艰苦的。⑦现代人看欧洲的文艺复兴以为是太平盛世,其实那时的人很苦,是在艰苦中开创新纪元的。⑧未来的人看我们今天的改革,也会跟当代人不同。⑨只有历史地看我们所处的大变革时代,才能树立民族的责任感和历史的责任感。

A、①|②③④⑤||⑥⑦⑧|⑨ B、①②|③④⑤||⑥⑦⑧⑨

C、①|②||③④⑤||⑥⑦⑧|⑨ D、①②|③④⑤|⑥⑦⑧⑨A、①|②③④⑤||⑥⑦⑧|⑨ B、①②|③④⑤||⑥⑦⑧⑨

C、①|②||③④⑤||⑥⑦⑧|⑨ D、①②|③④⑤|⑥⑦⑧⑨ ①②→观点句,③到⑨ →论据(总分关系)③④⑤ “经济学上” 理论论据

⑥⑦⑧⑨“在世界历史上” 事实论据并列关系 分析:细读这个议论性语段,就能体会出它是讲改革对我们的要求及其原因。作者的思路是先摆观点后讲理由。始发句(①②句)提出观点,①句是中心句,②句是对①句的解说,阐明“代价”的具体内容。③至⑨句分析论证,说明道理。这样就可以把这个语段切分为①②|③……⑨两个部分,其间为总分关系。作者在阐述道理时,用了“经济学上”和“在世界历史上”两个短语分别领起两个层次,表明是从理论和事实两个方面阐明道理的。这样又可以将阐述理由部分切分为两个部分,即③④⑤||⑥⑦⑧⑨。其间为并列关系。至此可以看出B项正确。二、从概括段意入手,理清各部分之间的联系,整体把握文章的主旨因为文章结构的安排、行文思路的形成是受文章主旨制约的。

分析结构、把握思路,都不是阅读的最终目的,而是为了更深入地理解文章的内容,提高阅读效率。探究这样安排的原因或作者的意图(涉及段句的作用、主旨等)。福建卷 《书》20. 请简要分析本文的内容是如何逐层深入的。

答案:(1)鉴赏书的外观,思索书的历史。(2)欣赏文字的美丽,文字的历史,文字的文化内涵。(3)表达对文人命运的悲悯和思考(4)发出学会读人生这本“书”的感喟。

解析:此题考查理解文章内容的能力。可从归纳段意入手。 书 朱湘

?(一)拿起—本书来,先不必研究它的内容,只是它的外形,就已经很够我们的赏鉴了。那眼睛看来最舒服的黄色毛边纸,单是纸色已经在我们的心目中引起一种幻觉,令我们以为这书是一个逃免了时间之摧残的遗民。他所以能幸免而来与我们相见的这段历史的本身,就已经是一本书,值得我们的思索、感叹,更不须提起它的内含的真或美了。 (一)鉴赏书的外形,思索书的历史 课堂小练 (二)还有那一个个正方的形状,美丽的单字,每个字的构成,都是一首诗;每个字的沿革,都是一部历史。飙是三条狗的风:在秋高草枯的旷野上,天上是一片青,地上是一片赭,猎犬风一般快的驰过,嗅着受伤之兽在草中滴下的血腥,顺了方向追去,听到枯草飒索的响,有如秋风卷过去一般。昏是婚的古字:在太阳下了山,对面不见人的时候,有一群人骑着马,擎着红光闪闪的火把,悄悄向一个人家走近。等着到了竹篱柴门之旁的时候,在狗吠声中,趁着门还未闭,一声喊齐拥而入,让新郎从打麦场上挟起惊呼的新娘打马而回。同来的人则抵挡着新娘的父兄,作个不打不成交的亲家。 (二)欣赏文字的美丽及其文化内涵 总领句阐述句 (三)如果在你面前的是一本旧书,则开章第一篇你便将看见许多朱色的印章,有的是雅号,有的是姓名。在这些姓名别号之中,你说不定可以发见古代的收藏家或是名倾一世的文人,那时候你便可以让幻想驰骋于这朱红的方场之中,构成许多缥缈的空中楼阁来。还有那些朱圈,有的圈得豪放,有的圈得森严,你可以就它们的姿态,以及它们的位置,悬想出读这本书的人是一个少年,还是老人;是一个放荡不羁的才子,还是老成持重的儒者。你也能借此揣摩出这主人公的命运:他的书何以流散到了人间?是子孙不肖,将他舍弃了?是遭兵逃反,被一班庸奴偷窃出了他的藏书楼?还是运气不好,家道中衰,自己将它售卖了,来填偿债务,或是支持家庭?…… (三)从印章朱圈揣摩书主人的命运 (四)更进一层,让我们来想象那作书人的命运:他的悲哀,他的失望,无一不自然的流露在这本书的字里行间。让我们读的时候,时而跟着他啼,时而为他扼腕太息。要是,不幸上再加上不幸,遇到秦始皇或是董卓,将他一生心血呕成的文章,一把火烧为乌有;或是像《金瓶梅》、《红楼梦》、《水浒》一般命运,被浅见者标作禁书,那更是多么可惜的事情呵! (四)从字里行间想象作书人的命运 (五)只说书这件东西,它是再与世无争也没有的了,也都要受这种厄运的摧残。至于白鹤一般兀傲的文士,他们的遭忌更是不言可喻了。试想含意未伸的文人,他们在不得意时,有的采樵,有的放牛,不仅无异于庸人,并且备受家人或主子的轻蔑与凌辱,然而他们天生得性格倔强,世俗越对他白眼,他却越有精神。他们有的把柴挑在背后,拿书在手里读;有的骑在牛背上,将书挂在牛角上读;有的在蚊声如雷的夏夜,囊了萤照着书读;有的在寒风冻指的冬夜,拿了书映着雪读。然而时光是不等人的,等到他们学问已成的时候,眼光是早已花了,头发是早已白了,只是在他们的头额上新添加了一些深而长的皱纹。(五)设想白鹤般兀傲的文人的命运 (六)咳!不如趁着眼睛还清朗,鬓发尚未成霜,多读一读“人生”这本书罢! (六)发学会读“人生”之书的感慨三、善于捕捉文中的连接性词语或标志性语句,把握思路。捕捉关键句是我们归纳内容要点、划分层次结构,进而理清作者思路的重要途径。

这些标志包括:①文章中的一些关联词,它们可以清楚地显示作者的思维路径;②指示语、概括语、情态语等,它们可以提示文章的写作对象与内容以及文章的情感基调等,往往能揭示文章的层次;③总领、过渡、总结性的语句或语段等,它们在全篇中或是纽结全篇、连通文意,或是点明文段要意。明确了这些语句,文章的思路和结构就会变得清晰明了。 湖北卷 季羡林《雾》考题:本文以雾为线索展开,请具体分析文章的行文思路。

1、作者开篇说“不喜欢”雾。

2、来到加德满都后,作者开始“喜欢”进而“欣赏”后来“赞美”加德满都的雾景。

3、雾引发了作者的理性思考。

4、作者最终“陶醉”在雾景的幻象之中。

解题方法:抓文中的关键词阅读下面的文字,完成14-17题

?? 焰火的变奏 赵丽宏

?? 夜晚,没有风,湖水平静得像一面巨大的镜子,映照着夜空;在水天相接处,夜空和湖泊构成一个轴对称的浩瀚画面。

?? 湖畔积聚着数不清的人。音乐响起,仿佛是从湖水里飘旋而出,在空旷的湖面回荡。紧随着音乐,湖天之间突然蹿出一道道光点,犹如活泼的蝌蚪,从湖水深处向深邃的夜空腾游;也像犀利的鸣镝,从空中呼啸着飞入湖底。只不过瞬间的工夫,这些蝌蚪和鸣镝便轰然炸裂,变成一朵朵巨大的彩色花朵,它们随风飘动变幻,继续着火焰在夜空里演出的奇妙童话。二天上发生的所有一切,无一遗漏,都同时倒映在护理……(赞叹)

?? 如果你的想象力不贫乏,那么,在这些千变万化的焰火里,可以联想起大地上所有的奇花异卉,可以联想起一年四季中大自然的美妙风景;当然也会联想起和焰火有关的的往事,回忆起和焰火有关的一些难忘瞬间。

?? 天上的烟花像什么?在听到有人这样发问时,除了那些美好的回忆,我的脑海中竟出现了一些和此时气氛毫不相干的景象。那是战争中的夜景:枪弹和炮弹在夜空中划出耀眼的弧线,随之而来的,是爆炸,是火光,是惊悸的呼喊和痛苦的呻吟。

?? 从战争年代走过来的人,都有这类恐怖的记忆:飞机在天空中隆隆飞过,炸弹从天而降,如飞蝗,如黑鹅,成群成片,大地摇撼,火光四起,城市仿佛在地震中颤抖。“地震”之后,空中依然白云蓝天,但人间已是惨象遍地:火焰里血肉横飞,到处可以看到死者的鲜血和肢体,连树枝和电线上也挂着血淋淋的生命碎片……更凄惨的是失去亲人的哀痛景象:在被炸毁的火车站的站台上,一个未谙世事的孩子,坐在死去的母亲身边,惊惶无措地放声大哭;那个孩子的身边,也使烟和火……

?? 这样的恶梦,和眼下舒展在湖天之间的美妙焰火,没有任何关系。然而,我却无法驱散火光中生发的遥远苦痛的联想。

?? 炮火与焰火,都是火药爆炸产生的光芒,两者的目的和效果却是天差地别。炮火,是为进攻,为征服,为反坑,为破环,为杀戮,是人间最可怕最惨烈的景象,是战争、灾难和死亡的象征;焰火,是为庆祝,为团圆,为展示和平的欢乐,为表现人间的繁华和喜悦。同样是火花,同样是爆炸,两者所展示的,却是人类生活中完全不同的两个极端。

?? 在满天满湖绚烂的焰火中,我默默地为人类的和平祈祷。但愿有这样一天,人间本来用着准备战争的火药,都被改做成了烟花,在一个全人类共庆的夜晚,让象征和平团圆的火焰之花开满地球的上空,万紫千红,此起彼伏。

?? 有什么花朵能比这样的烟花更美丽呢? (一)分析文章结构,把握文章思路

整体把握方法指导1.抓标志,理思路(1)抓对象词:

理对象思路: 湖水→焰火→炮火→焰火与炮火→焰火 (2)抓时间词:

理时间思路: 现在(眼前)→过去(战争年代)

→现在(眼前)→将来 (3)抓空间词

理空间思路: 湖面→夜空 (4)抓情感词

理情感思路:赞叹→恐怖哀痛→祈祷 层进式,以“焰火”为中心,由感性到理性,由表及里,层层深入。2.依据思路,明晰结构: 主旨的构成:内容+情感思想

主旨的表述:

本文通过对……的描写(叙述、议论、说明),抒发了(表达了、阐明了、介绍了)……的感情(观点、特征原理),赞美了(批评了、肯定了)……,号召(鼓励)……。(二)依据结构思路,归纳文章主旨步骤一:依据对象思路,归纳主要内容对象思路:湖水→焰火→炮火→焰火与炮火→焰火焰火的热闹美丽,炮火给人带来的恐怖哀痛,焰火与炮火的象征意义。主要内容:步骤二:依据情感思路,明确感情态度情感思路:赞叹→恐怖哀痛→祈祷情感态度:对焰火的赞叹、对战争的恐怖哀痛和憎恶、对和平团圆的祈祷

本文通过对焰火的美丽和炮火给人带来恐怖哀痛的描绘,揭示出焰火喻示团圆和平欢乐、炮火喻示战争灾难死亡的象征意义,表达了作者对战争的憎恶和对人类和平团圆的祈祷。步骤三:归纳文章主旨: 1.作者写象征喜庆的焰火,为什么要从平静的湖水写起?(4分)参考答案:以“静”衬“动”,反衬了随后施放焰火的热闹;湖水的平静又与焰火的热闹相结合,共同表达了对世界和平、安宁、美好生活的肯定。

(三)从结构思路、文章内容和主旨三个方面解答考题 因为通过平静的湖水,为下文作铺垫。以静衬动,突出下文焰火绚丽动人。2分2.为什么作者一方面说战争的“噩梦”与眼下的美妙焰火没有关系,另一方面又说自己无法驱散“遥远苦痛的联想”?(6分) 因为焰火象征喜庆与和平,而“噩梦”中的烟火则是象征破坏与杀戮,两者的目的效果千差万别,没有关系;但焰火与战争都是火药爆炸产生的光芒,对于像作者一样从战争年代走过来的人,都无法忘却那种记忆,所以看到火焰就会产生此般联想,无法避免。3分参考答案: 炮火是战争、灾难和死亡的象征,焰火是和平、欢乐、繁华的象征;它们分别指向人类生活中完全不同的两个极端。作者说自己无法驱散“遥远苦痛的联想”意在提醒我们:在享受今天幸福生活的同时不要忘记苦难的历史。3.本文是怎样谋篇布局的?结合原文简要回答。(6分) 参考答案:从空间上,夜空与湖泊两相映衬;从时间上,现在与过去交织与碰撞。

实写—虚写—实写。作者先写在湖畔看到的焰火的美丽,然后由焰火产生对战争的联想与回忆,最后又回到现实,抒发了自己祈祷和平团圆的感情。2分 4.文章用“有什么花朵能比这样的烟花更美丽呢?”收束全文,请对此简要赏析。(6分)以反问句结束,加强语气,即肯定“这样的烟花最美丽”,同时升华文章主旨,祈求全球和平团圆,反对战争。以烟花结尾,照应题目,使文章浑然一体。5分参考答案: 作者以这个反问句单设一段,卒章显志。“这样的烟花”不仅有形状、颜色与光亮的美丽,更是和平团圆的象征。这个反问句强烈地表达了作者反对战争、热爱和平的愿望,使文章意蕴深远,激发人们思考。

课堂小结1.标志意识

2.结构思路意识;

3.术语意识。分析文章结构用语:

(1)做铺垫:在情节发生前的交代、暗示。

(2)埋伏笔:前段为后段埋下的线索。

(3)呼应、照应:前后的互相联系。 (4)浑然天成:结构非常完整,如同自然生成的。谢谢指导!

我们阅读文章,如若把握住这条清晰而有条理的思路,会有利于准确理解文章的思想与内容。

我们怎样把握住这条思路呢?换句话说,作者的思路在文章里是怎样体现的呢?文章的结构层次便是作者思路的具体体现。

今天我们着重研究分析文章结构层次的方法。分析文章结构 把握作者思路

教学目标教学重点教学难点1.掌握分析文章结构、把握文章思路的方法;2.以思路为方法归纳文章主旨,然后以结构思路结合主旨为方法解答具体考题。 掌握分析文章结构、把握文章思路的方法。 以思路为方法归纳文章的主旨,然后以结构思路结合主旨为方法解答具体考题。 知识回顾1.文章结构方式及作用(1)总分式:简单明了,完整谨严。

(2)并列式:大开大合,丰富内容。

(3)层进式:层层深入,引人入胜。

(4)对照式:前后对比,鲜明突出。

2.文章句(段)的作用(1)文章标题:统摄全篇(总领全文),揭示(蕴含)主旨。

(2)开头段:总领全文,开启下文,引出对象,提出问题,提出观点,开宗明义(揭示主旨),渲染气氛,奠定基调,设置背景、设置悬念,伏笔铺垫。

(3)过渡句:承上,启下,承上启下,衔接连贯,巧妙转换。

(4)结尾段:呼应开头,照应标题,总结全文,卒章显志(揭示主旨),深化主旨,升华主旨,拓展延伸,发人深思,耐人寻味,解决问题。

(5)段首句:开启下文,引出对象,总领全段,总领后文,提出问题,提出观点。

(6)段尾句:得出结论,强调观点,总结全段(上文),开启下文,承上启下。3.结构赏析术语 开门见山、曲径通幽、跌宕起伏、跌宕多姿、波澜起伏、一波三折、曲折有致、变化多端、汪洋恣肆、大开大合、层层深入、笔锋一转,陡转直下、荡开一笔、异峰突起、别开生面、戛然而止、首尾照应、首尾圆合、浑然一体、结构谨严、结构匀称、结构完整、起承转合、平铺直叙、波澜不兴、文似看山不喜平、一波未平一波又起……(1)按照时空的转换展开。 (2)按照情感的发展展开。 (3)按照说理的推进展开。 (4)按照对象的变化展开。 (5)按照事理的演变展开。4.思路展开方式 《考试大纲》规定:“分析文章结构,把握文章思路”是对考生分析综合能力的考查,其能力层级为C。考试大纲《考试说明》要求:“分析文章结构,把握文章思路。文章结构就是文章思路的具体展现。重点考查把握段落之间相互联系,以及把握文段内部层次的能力。”考点解析

概念解释

思路,就是按照一定的条理由此及彼表达思想的路径、脉络。这个路径和脉络实际是一个连贯的、有条理的思维过程。

结构是组织和安排材料的方法和手段,它是思路外在形式的表现。分析结构的过程就是理清思路的过程。

文章的结构安排是由思路决定的,思路是结构安排的依据。大的结构指文章的谋篇布局,小的结构指语段和语句的安排。

与结构思路关系最密切的是主旨和线索。设置考点的原由

文章的结构,实际是文章段落之间和段落内部的组合关系。

分析文章的结构,实际是要求分析文章各部分之间的组合关系,并进行合理的归纳整理。

不过,文章的结构和作者的写作思路是密不可分的,所以在阅读能力的要求上往往是两者并提的,这就是“分析文章的结构,把握文章的思路”。本考点有三个方面的要求能够分析各个部分和各个方面之间的关联与安排(段内的结构层次)

能够分析作品的整体构思、贯穿线索(全篇的结构层次)

能够在把握结构层次的基础上,根据要求进行归纳整理。考点核心技能:分析结构,还原作者的运思目标主要有两点:

1.分清层次

分清层次,既包括分清全文的层次,也包括某一部分的层次(或说段内层次),前者通常称为划分成几个部分,后者通常称为分析小层次。

因为段内层次的分析与全文层次分析的原理是相同的,这里只说段内层次分析。

段内层次分析的途径主要是辨类型、归意群、找标志。(1)分辨段的类型

段的类型从表达方式上说,分为叙述段、描写段、说明段和议论段这四类。

强调分辨段的类型,是因为段的类型不同,其写作思路、结构特点也不相同。

一般说来,说明段、议论段往往有中心句,主体句则围绕中心句展开,有时还有小结句。叙述段、描写段往往没有中心句,各句围绕客观存在的中心意思按时空或逻辑顺序展开。

懂得这一点,有助于段内层次分析。(2)归纳意群

层次分析是着眼于内容的分析。所谓归纳意群,就是以句为单位,把句意密切相关的句子按意义归纳在一起,并以此为根据来划分段内层次。

一个意群,就是一个层次。

(3)寻找标志

一般说来,段内意群之间往往有标志性词语或句子,如表先后顺序的词语,表递进或转折的句子,或者提示性、小结性的词语等等。

找出这些标志性语句,有助于准确归纳意群分清层次、概括层意。2.摸清各部分之间的关系

这里所说的各部分之间的关系,具体是指开头和结尾的关系,它们与主体部分的关系,以及前后照应的关系。

摸清这种关系,既是分析结构的需要,也是弄清写作思路的需要。

譬如:高考题第23题问最后一段“与倒数第三段的关系是什么?”,综合赏析题“A.本文以不会退色的乡土情节开篇,开门见山;以乡土情结的形成和表现为主线,脉络清晰;以不会消失的乡土之恋结篇,首尾呼应。”

这样的试题大致上是属于对文章各部分之间关系的分析。 二、分析结构应注意的问题 主要应注意明确结构分析的目的。

分析结构、把握思路,都不是阅读的最终目的,而是为了更深入地理解文章的内容,提高阅读效率。

为此目的,分析结构和把握思路,不能满足于辨别文章结构的形式和把握思路的走向,还要探究这样安排的原因或作者的意图。

譬如:《长城》第24题:最后一段写道:“但人们告诉我:外层空间能看到的地球上惟一的人工痕迹,就是你呵,长城!” 联系全文看,这段文字表达的意思是什么? 当年这一小题大多数考生都答得不好,得分率很低。

“联系全文看”,文章主体部分先写“历史上”的长城,说它是“一卷凄婉的历史”、“民族封闭的象征”、“文化愚钝的标志”;后写开放的长城,说它开放而充满自信。但在倒数第三段提出两个问题:你愿意接待异域殊方的杂色人流吗?你能承受住历史的再冲荡和新世纪的胎动吗?倒数第二段写“你不语”、“群山不语”、“长天也不语”,即都不回答。

作者提出的问题还要不要回答呢?要!这最后一段就是作出回答:愿意接待异域殊方的杂色人流,能承受历史的再冲荡。因此这最后一段就表现出一种民族的自信力和自豪感,而这种自信力和自豪感即来自于历史和现实,又表达了对未来的态度。其实这就是文章的主旨所在。 原来作者写历史上的长城,实际说的是改革开放的必然性;写现实的长城,既反映新的形势,又表现对发展趋势的看法。而最后一段实际是写未来的“长城”。如果能作这样的分析和探究,这一小题就会答得很好。

《话说知音》、《乡土情结》都存在着类似的问题。事实上,高考试题直接考查结构分析的试题并不多见,而需要凭借结构分析来正确回答试题的频率是相高的。解题方法:重点放在对文章内容的整体把握上一、体察文体特征,选准角度

文体不同,作者运笔的思路和文章的结构也是不同的 。

记叙性文体 按照时间顺序 空间顺序 时空转换顺序或者作者认识发展变化的顺序安排层次结构

议论性文体 从总体上看一般根据引论 本论和结论来划分文章结构 议论文常见的论证结构有并列式 对照式 总分式和层进式

说明性文体 紧扣说明对象 根据说明顺序 或按时间 空间 或按事物自身的构成 或按事物发展 或按事理逻辑来划分文章的结构

近几年现代文阅读的选文更青睐于散文

阅读散文 要善于捕捉文中体现时间 空间 描写对象的特点 作者情感态度的句子 从而透视文章的结构层次,洞悉文章的思路。重庆卷瓷器的意味池莉16.文章是围绕“瓷器的意味”展开的,请梳理作者的思路.(6分) 答案:(1)由现实生活中瓷器的雅引出话题.(2)追溯瓷器从俗到雅的历史过程 (3)点出做人如瓷器尽自己本色的境界

说理性散文1、2段提出话题,3、4、5段分析话题,6段是点题。 (1)下面这段文字有九个句子,对段内层次有四种不同的理解,选出正确的一种( )

①今天的改革要求我们这一代人为民族振兴付出代价。②这个代价就是艰苦奋斗,要打算过一段苦日子。③经济学上讲投入产出。④我们今天吃点苦,就是为子孙后代投入。 ⑤有人看改革只顾眼前利益,这是很浅薄的。⑥在世界历史上,任何一个转折时期都是充满动荡和艰苦的。⑦现代人看欧洲的文艺复兴以为是太平盛世,其实那时的人很苦,是在艰苦中开创新纪元的。⑧未来的人看我们今天的改革,也会跟当代人不同。⑨只有历史地看我们所处的大变革时代,才能树立民族的责任感和历史的责任感。

A、①|②③④⑤||⑥⑦⑧|⑨ B、①②|③④⑤||⑥⑦⑧⑨

C、①|②||③④⑤||⑥⑦⑧|⑨ D、①②|③④⑤|⑥⑦⑧⑨A、①|②③④⑤||⑥⑦⑧|⑨ B、①②|③④⑤||⑥⑦⑧⑨

C、①|②||③④⑤||⑥⑦⑧|⑨ D、①②|③④⑤|⑥⑦⑧⑨ ①②→观点句,③到⑨ →论据(总分关系)③④⑤ “经济学上” 理论论据

⑥⑦⑧⑨“在世界历史上” 事实论据并列关系 分析:细读这个议论性语段,就能体会出它是讲改革对我们的要求及其原因。作者的思路是先摆观点后讲理由。始发句(①②句)提出观点,①句是中心句,②句是对①句的解说,阐明“代价”的具体内容。③至⑨句分析论证,说明道理。这样就可以把这个语段切分为①②|③……⑨两个部分,其间为总分关系。作者在阐述道理时,用了“经济学上”和“在世界历史上”两个短语分别领起两个层次,表明是从理论和事实两个方面阐明道理的。这样又可以将阐述理由部分切分为两个部分,即③④⑤||⑥⑦⑧⑨。其间为并列关系。至此可以看出B项正确。二、从概括段意入手,理清各部分之间的联系,整体把握文章的主旨因为文章结构的安排、行文思路的形成是受文章主旨制约的。

分析结构、把握思路,都不是阅读的最终目的,而是为了更深入地理解文章的内容,提高阅读效率。探究这样安排的原因或作者的意图(涉及段句的作用、主旨等)。福建卷 《书》20. 请简要分析本文的内容是如何逐层深入的。

答案:(1)鉴赏书的外观,思索书的历史。(2)欣赏文字的美丽,文字的历史,文字的文化内涵。(3)表达对文人命运的悲悯和思考(4)发出学会读人生这本“书”的感喟。

解析:此题考查理解文章内容的能力。可从归纳段意入手。 书 朱湘

?(一)拿起—本书来,先不必研究它的内容,只是它的外形,就已经很够我们的赏鉴了。那眼睛看来最舒服的黄色毛边纸,单是纸色已经在我们的心目中引起一种幻觉,令我们以为这书是一个逃免了时间之摧残的遗民。他所以能幸免而来与我们相见的这段历史的本身,就已经是一本书,值得我们的思索、感叹,更不须提起它的内含的真或美了。 (一)鉴赏书的外形,思索书的历史 课堂小练 (二)还有那一个个正方的形状,美丽的单字,每个字的构成,都是一首诗;每个字的沿革,都是一部历史。飙是三条狗的风:在秋高草枯的旷野上,天上是一片青,地上是一片赭,猎犬风一般快的驰过,嗅着受伤之兽在草中滴下的血腥,顺了方向追去,听到枯草飒索的响,有如秋风卷过去一般。昏是婚的古字:在太阳下了山,对面不见人的时候,有一群人骑着马,擎着红光闪闪的火把,悄悄向一个人家走近。等着到了竹篱柴门之旁的时候,在狗吠声中,趁着门还未闭,一声喊齐拥而入,让新郎从打麦场上挟起惊呼的新娘打马而回。同来的人则抵挡着新娘的父兄,作个不打不成交的亲家。 (二)欣赏文字的美丽及其文化内涵 总领句阐述句 (三)如果在你面前的是一本旧书,则开章第一篇你便将看见许多朱色的印章,有的是雅号,有的是姓名。在这些姓名别号之中,你说不定可以发见古代的收藏家或是名倾一世的文人,那时候你便可以让幻想驰骋于这朱红的方场之中,构成许多缥缈的空中楼阁来。还有那些朱圈,有的圈得豪放,有的圈得森严,你可以就它们的姿态,以及它们的位置,悬想出读这本书的人是一个少年,还是老人;是一个放荡不羁的才子,还是老成持重的儒者。你也能借此揣摩出这主人公的命运:他的书何以流散到了人间?是子孙不肖,将他舍弃了?是遭兵逃反,被一班庸奴偷窃出了他的藏书楼?还是运气不好,家道中衰,自己将它售卖了,来填偿债务,或是支持家庭?…… (三)从印章朱圈揣摩书主人的命运 (四)更进一层,让我们来想象那作书人的命运:他的悲哀,他的失望,无一不自然的流露在这本书的字里行间。让我们读的时候,时而跟着他啼,时而为他扼腕太息。要是,不幸上再加上不幸,遇到秦始皇或是董卓,将他一生心血呕成的文章,一把火烧为乌有;或是像《金瓶梅》、《红楼梦》、《水浒》一般命运,被浅见者标作禁书,那更是多么可惜的事情呵! (四)从字里行间想象作书人的命运 (五)只说书这件东西,它是再与世无争也没有的了,也都要受这种厄运的摧残。至于白鹤一般兀傲的文士,他们的遭忌更是不言可喻了。试想含意未伸的文人,他们在不得意时,有的采樵,有的放牛,不仅无异于庸人,并且备受家人或主子的轻蔑与凌辱,然而他们天生得性格倔强,世俗越对他白眼,他却越有精神。他们有的把柴挑在背后,拿书在手里读;有的骑在牛背上,将书挂在牛角上读;有的在蚊声如雷的夏夜,囊了萤照着书读;有的在寒风冻指的冬夜,拿了书映着雪读。然而时光是不等人的,等到他们学问已成的时候,眼光是早已花了,头发是早已白了,只是在他们的头额上新添加了一些深而长的皱纹。(五)设想白鹤般兀傲的文人的命运 (六)咳!不如趁着眼睛还清朗,鬓发尚未成霜,多读一读“人生”这本书罢! (六)发学会读“人生”之书的感慨三、善于捕捉文中的连接性词语或标志性语句,把握思路。捕捉关键句是我们归纳内容要点、划分层次结构,进而理清作者思路的重要途径。

这些标志包括:①文章中的一些关联词,它们可以清楚地显示作者的思维路径;②指示语、概括语、情态语等,它们可以提示文章的写作对象与内容以及文章的情感基调等,往往能揭示文章的层次;③总领、过渡、总结性的语句或语段等,它们在全篇中或是纽结全篇、连通文意,或是点明文段要意。明确了这些语句,文章的思路和结构就会变得清晰明了。 湖北卷 季羡林《雾》考题:本文以雾为线索展开,请具体分析文章的行文思路。

1、作者开篇说“不喜欢”雾。

2、来到加德满都后,作者开始“喜欢”进而“欣赏”后来“赞美”加德满都的雾景。

3、雾引发了作者的理性思考。

4、作者最终“陶醉”在雾景的幻象之中。

解题方法:抓文中的关键词阅读下面的文字,完成14-17题

?? 焰火的变奏 赵丽宏

?? 夜晚,没有风,湖水平静得像一面巨大的镜子,映照着夜空;在水天相接处,夜空和湖泊构成一个轴对称的浩瀚画面。

?? 湖畔积聚着数不清的人。音乐响起,仿佛是从湖水里飘旋而出,在空旷的湖面回荡。紧随着音乐,湖天之间突然蹿出一道道光点,犹如活泼的蝌蚪,从湖水深处向深邃的夜空腾游;也像犀利的鸣镝,从空中呼啸着飞入湖底。只不过瞬间的工夫,这些蝌蚪和鸣镝便轰然炸裂,变成一朵朵巨大的彩色花朵,它们随风飘动变幻,继续着火焰在夜空里演出的奇妙童话。二天上发生的所有一切,无一遗漏,都同时倒映在护理……(赞叹)

?? 如果你的想象力不贫乏,那么,在这些千变万化的焰火里,可以联想起大地上所有的奇花异卉,可以联想起一年四季中大自然的美妙风景;当然也会联想起和焰火有关的的往事,回忆起和焰火有关的一些难忘瞬间。

?? 天上的烟花像什么?在听到有人这样发问时,除了那些美好的回忆,我的脑海中竟出现了一些和此时气氛毫不相干的景象。那是战争中的夜景:枪弹和炮弹在夜空中划出耀眼的弧线,随之而来的,是爆炸,是火光,是惊悸的呼喊和痛苦的呻吟。

?? 从战争年代走过来的人,都有这类恐怖的记忆:飞机在天空中隆隆飞过,炸弹从天而降,如飞蝗,如黑鹅,成群成片,大地摇撼,火光四起,城市仿佛在地震中颤抖。“地震”之后,空中依然白云蓝天,但人间已是惨象遍地:火焰里血肉横飞,到处可以看到死者的鲜血和肢体,连树枝和电线上也挂着血淋淋的生命碎片……更凄惨的是失去亲人的哀痛景象:在被炸毁的火车站的站台上,一个未谙世事的孩子,坐在死去的母亲身边,惊惶无措地放声大哭;那个孩子的身边,也使烟和火……

?? 这样的恶梦,和眼下舒展在湖天之间的美妙焰火,没有任何关系。然而,我却无法驱散火光中生发的遥远苦痛的联想。

?? 炮火与焰火,都是火药爆炸产生的光芒,两者的目的和效果却是天差地别。炮火,是为进攻,为征服,为反坑,为破环,为杀戮,是人间最可怕最惨烈的景象,是战争、灾难和死亡的象征;焰火,是为庆祝,为团圆,为展示和平的欢乐,为表现人间的繁华和喜悦。同样是火花,同样是爆炸,两者所展示的,却是人类生活中完全不同的两个极端。

?? 在满天满湖绚烂的焰火中,我默默地为人类的和平祈祷。但愿有这样一天,人间本来用着准备战争的火药,都被改做成了烟花,在一个全人类共庆的夜晚,让象征和平团圆的火焰之花开满地球的上空,万紫千红,此起彼伏。

?? 有什么花朵能比这样的烟花更美丽呢? (一)分析文章结构,把握文章思路

整体把握方法指导1.抓标志,理思路(1)抓对象词:

理对象思路: 湖水→焰火→炮火→焰火与炮火→焰火 (2)抓时间词:

理时间思路: 现在(眼前)→过去(战争年代)

→现在(眼前)→将来 (3)抓空间词

理空间思路: 湖面→夜空 (4)抓情感词

理情感思路:赞叹→恐怖哀痛→祈祷 层进式,以“焰火”为中心,由感性到理性,由表及里,层层深入。2.依据思路,明晰结构: 主旨的构成:内容+情感思想

主旨的表述:

本文通过对……的描写(叙述、议论、说明),抒发了(表达了、阐明了、介绍了)……的感情(观点、特征原理),赞美了(批评了、肯定了)……,号召(鼓励)……。(二)依据结构思路,归纳文章主旨步骤一:依据对象思路,归纳主要内容对象思路:湖水→焰火→炮火→焰火与炮火→焰火焰火的热闹美丽,炮火给人带来的恐怖哀痛,焰火与炮火的象征意义。主要内容:步骤二:依据情感思路,明确感情态度情感思路:赞叹→恐怖哀痛→祈祷情感态度:对焰火的赞叹、对战争的恐怖哀痛和憎恶、对和平团圆的祈祷

本文通过对焰火的美丽和炮火给人带来恐怖哀痛的描绘,揭示出焰火喻示团圆和平欢乐、炮火喻示战争灾难死亡的象征意义,表达了作者对战争的憎恶和对人类和平团圆的祈祷。步骤三:归纳文章主旨: 1.作者写象征喜庆的焰火,为什么要从平静的湖水写起?(4分)参考答案:以“静”衬“动”,反衬了随后施放焰火的热闹;湖水的平静又与焰火的热闹相结合,共同表达了对世界和平、安宁、美好生活的肯定。

(三)从结构思路、文章内容和主旨三个方面解答考题 因为通过平静的湖水,为下文作铺垫。以静衬动,突出下文焰火绚丽动人。2分2.为什么作者一方面说战争的“噩梦”与眼下的美妙焰火没有关系,另一方面又说自己无法驱散“遥远苦痛的联想”?(6分) 因为焰火象征喜庆与和平,而“噩梦”中的烟火则是象征破坏与杀戮,两者的目的效果千差万别,没有关系;但焰火与战争都是火药爆炸产生的光芒,对于像作者一样从战争年代走过来的人,都无法忘却那种记忆,所以看到火焰就会产生此般联想,无法避免。3分参考答案: 炮火是战争、灾难和死亡的象征,焰火是和平、欢乐、繁华的象征;它们分别指向人类生活中完全不同的两个极端。作者说自己无法驱散“遥远苦痛的联想”意在提醒我们:在享受今天幸福生活的同时不要忘记苦难的历史。3.本文是怎样谋篇布局的?结合原文简要回答。(6分) 参考答案:从空间上,夜空与湖泊两相映衬;从时间上,现在与过去交织与碰撞。

实写—虚写—实写。作者先写在湖畔看到的焰火的美丽,然后由焰火产生对战争的联想与回忆,最后又回到现实,抒发了自己祈祷和平团圆的感情。2分 4.文章用“有什么花朵能比这样的烟花更美丽呢?”收束全文,请对此简要赏析。(6分)以反问句结束,加强语气,即肯定“这样的烟花最美丽”,同时升华文章主旨,祈求全球和平团圆,反对战争。以烟花结尾,照应题目,使文章浑然一体。5分参考答案: 作者以这个反问句单设一段,卒章显志。“这样的烟花”不仅有形状、颜色与光亮的美丽,更是和平团圆的象征。这个反问句强烈地表达了作者反对战争、热爱和平的愿望,使文章意蕴深远,激发人们思考。

课堂小结1.标志意识

2.结构思路意识;

3.术语意识。分析文章结构用语:

(1)做铺垫:在情节发生前的交代、暗示。

(2)埋伏笔:前段为后段埋下的线索。

(3)呼应、照应:前后的互相联系。 (4)浑然天成:结构非常完整,如同自然生成的。谢谢指导!