人教版选修1第三单元第2课北魏孝文帝的改革措施(共55张PPT)

文档属性

| 名称 | 人教版选修1第三单元第2课北魏孝文帝的改革措施(共55张PPT) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 5.5MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2014-02-06 11:07:55 | ||

图片预览

文档简介

课件55张PPT。第三单元 北魏孝文帝改革第2课 北魏孝文帝的改革措施安徽省肥西中学 黄小波北魏文官俑北魏时期人民的服饰北魏都城洛阳平面图北魏龙门石窟教学目标知识与能力:识记孝文帝改革的具体内容,认识改革措施的相互关系。

过程与方法: 问题讨论与探究。

情感态度价值观:孝文帝顺应时代潮流,积极改革是值得肯定的 。

重点:孝文帝改革中创建新制和移风易俗。

难点:理解迁都洛阳在整个改革中的地位。 一.卓有成效的新制

二.巧设计迁都洛阳

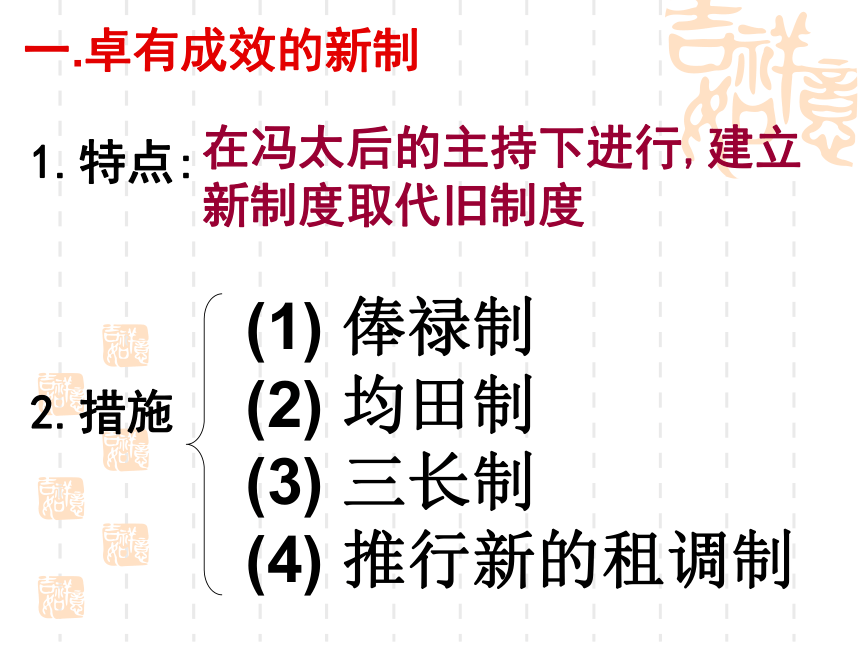

三.移风易俗 第2课 北魏孝文帝的改革措施1.特点:2.措施(1) 俸禄制

(2) 均田制

(3) 三长制

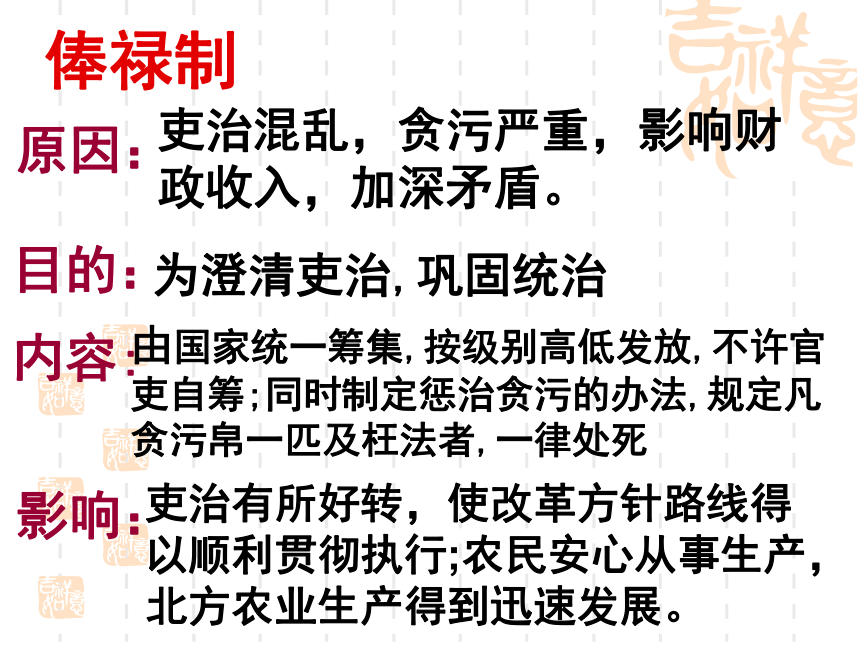

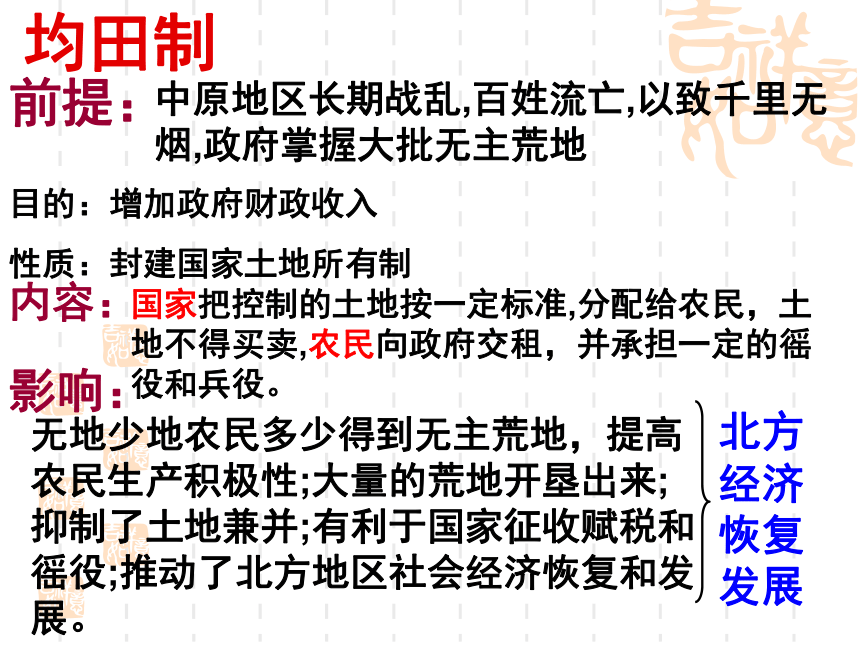

(4) 推行新的租调制在冯太后的主持下进行,建立新制度取代旧制度一.卓有成效的新制俸禄制为澄清吏治,巩固统治吏治有所好转,使改革方针路线得以顺利贯彻执行;农民安心从事生产,北方农业生产得到迅速发展。由国家统一筹集,按级别高低发放,不许官吏自筹;同时制定惩治贪污的办法,规定凡贪污帛一匹及枉法者,一律处死原因:目的:内容:影响:吏治混乱,贪污严重,影响财政收入,加深矛盾。均田制中原地区长期战乱,百姓流亡,以致千里无烟,政府掌握大批无主荒地国家把控制的土地按一定标准,分配给农民,土地不得买卖,农民向政府交租,并承担一定的徭役和兵役。无地少地农民多少得到无主荒地,提高农民生产积极性;大量的荒地开垦出来;抑制了土地兼并;有利于国家征收赋税和徭役;推动了北方地区社会经济恢复和发展。北方经济恢复发展前提:内容:影响:目的:增加政府财政收入

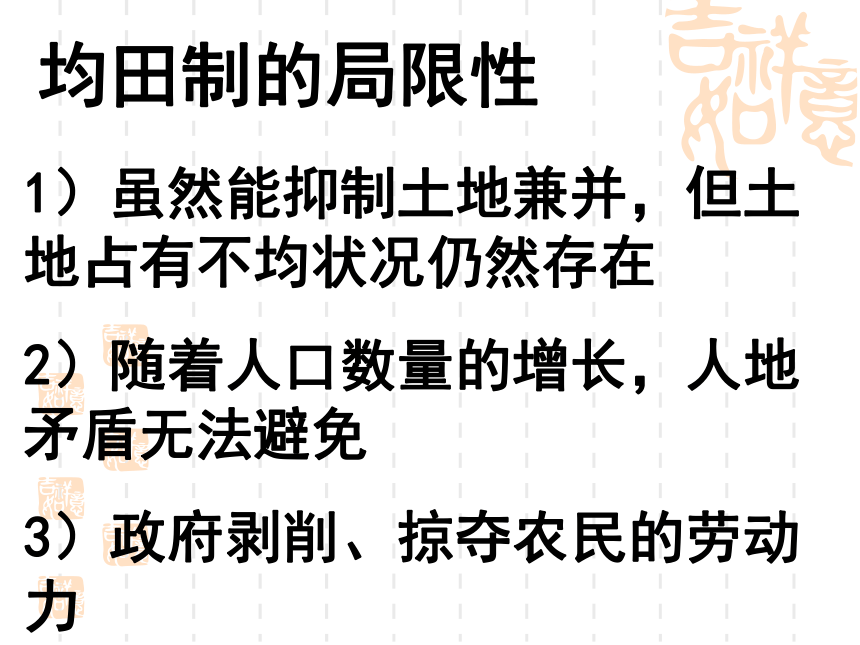

性质:封建国家土地所有制均田制的局限性1)虽然能抑制土地兼并,但土地占有不均状况仍然存在

2)随着人口数量的增长,人地矛盾无法避免

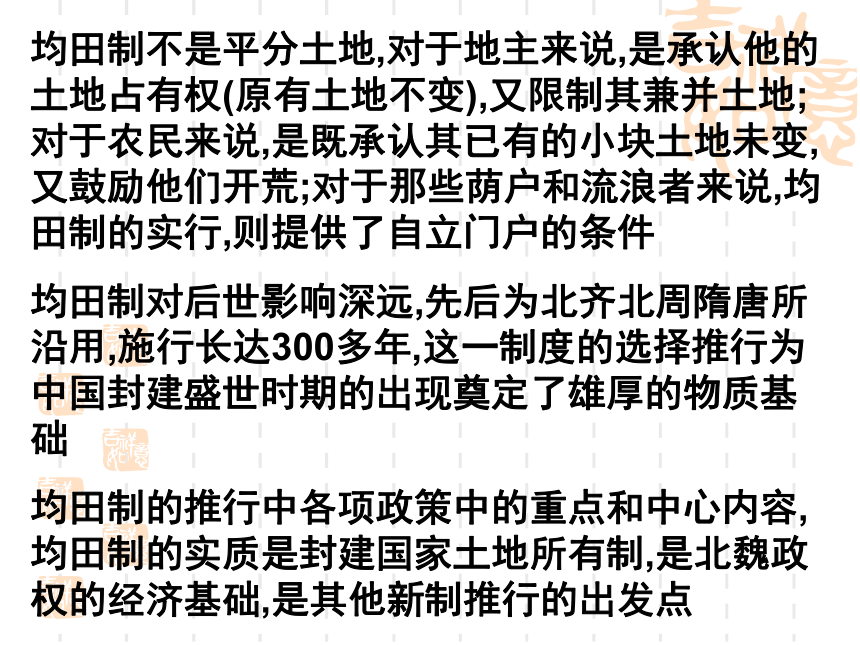

3)政府剥削、掠夺农民的劳动力均田制不是平分土地,对于地主来说,是承认他的土地占有权(原有土地不变),又限制其兼并土地;对于农民来说,是既承认其已有的小块土地未变,又鼓励他们开荒;对于那些荫户和流浪者来说,均田制的实行,则提供了自立门户的条件

均田制对后世影响深远,先后为北齐北周隋唐所沿用,施行长达300多年,这一制度的选择推行为中国封建盛世时期的出现奠定了雄厚的物质基础

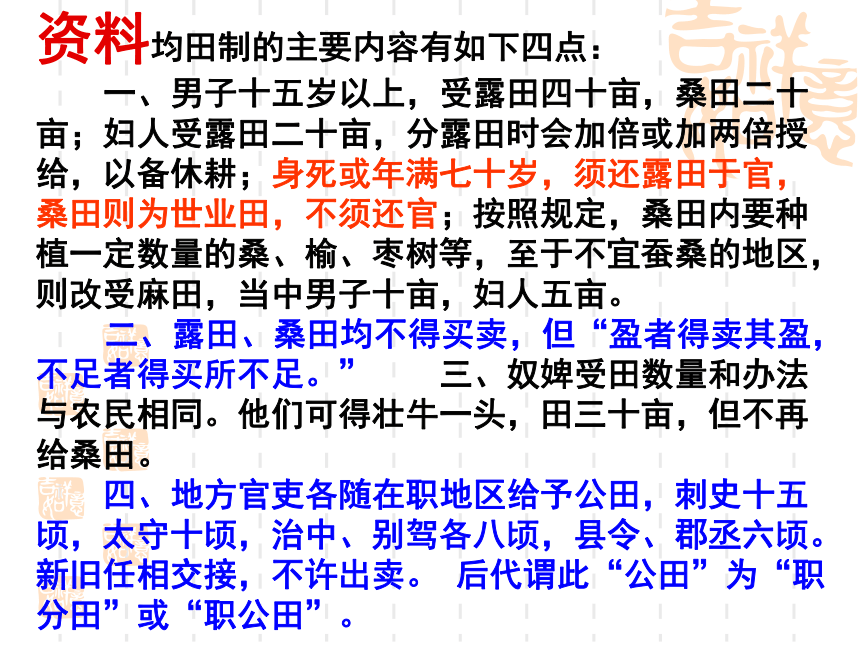

均田制的推行中各项政策中的重点和中心内容,均田制的实质是封建国家土地所有制,是北魏政权的经济基础,是其他新制推行的出发点资料均田制的主要内容有如下四点:

一、男子十五岁以上,受露田四十亩,桑田二十亩;妇人受露田二十亩,分露田时会加倍或加两倍授给,以备休耕;身死或年满七十岁,须还露田于官,桑田则为世业田,不须还官;按照规定,桑田内要种植一定数量的桑、榆、枣树等,至于不宜蚕桑的地区,则改受麻田,当中男子十亩,妇人五亩。

二、露田、桑田均不得买卖,但“盈者得卖其盈,不足者得买所不足。” 三、奴婢受田数量和办法与农民相同。他们可得壮牛一头,田三十亩,但不再给桑田。

四、地方官吏各随在职地区给予公田,刺史十五顷,太守十顷,治中、别驾各八顷,县令、郡丞六顷。新旧任相交接,不许出卖。 后代谓此“公田”为“职分田”或“职公田”。5家设一邻长、5邻设一里长、五里设一党长,直属州郡。 许多农户成为国家直接掌握的编户,地方政权掌握在国家手中,沉重打击了世家大地主,有利于中央集权,有利于国家征收赋税和徭役。健全了从中央到地方的行政体制,保证了国家对人民的有效控制,有利于国家对人民推行均田制内容:影响:“三长制”目的:为配合均田制的推行,强化对地方的控制

性质:基层行政组织职责:检查户口,征收租赋,征发徭役和兵役, 推行均田制“三长制”思考:三长制实行之前的地方统治机构叫什么?有何弊端?

以前是宗主督护制,自西晋末年以来,北方士族地主多南逃,但也有一些世家大族留居北方,他们武装宗族为部曲,修筑坞堡,据守一方,战乱中许多农民多归附,成为苞荫户,成为私家人口,受其剥削奴役

弊端:不利于中央集权制

新的租调制发展生产,缓和矛盾,巩固新生政权内容:规定一夫一妇每年出帛一匹,粟二石;15岁以上未婚的男女14人,从事耕织的奴婢8人,耕牛20头,其租调与一夫一妇数量相同。作用:改变了原先赋税征收上的混乱现象,使农民负担大为减轻,许多受庇于豪强的农民纷纷转向政府,成为国家的编户,增加了政府的收入,发展了生产,缓和了矛盾,形成了以均田制为中心的一套政治经济制度,巩固了北魏的政权;为后期改革奠定了基础.目的:均田制颁布后,三长制和新的租调制,是一条锁链上的三个环节,通过均田制将劳动人手编制于土地上从事生产。通过租调制来剥削农民的剩余产品,通过三长制来检察户口,催督租调。三长制的设立代替过去的宗主督户制,将荫隐人户争取到政府手中,以保证租税收入。

新的租调制是与均田制相适应的赋役制度,因为受田是以一夫一妇来受田,故交税即以一夫一妇为单位计算,而不是以过去的户为单位计算。一夫一妇只交调帛一匹,租粟二石,比均田前户调帛二匹,絮二斤,丝一斤,粟二十石,要少得多二.巧设计迁都洛阳1.原因

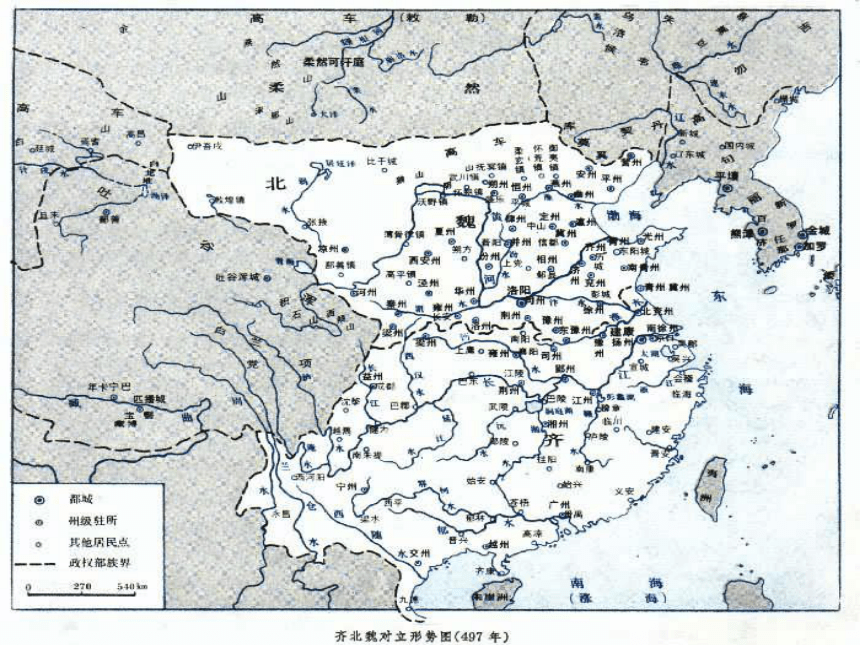

2.过程3.影响 2.目的 1.孝文帝自身的原因。孝文帝自幼在冯太后教养之下,深受汉族文化影响,认为鲜卑族必须学习汉族文化才能巩固政权,统一南北。2.平城不宜为都3.洛阳的优势(1)位置偏北,不能充分吸收汉族的文化制度,不利于对中原广大地区的统治。(2)周围多为游牧区,耕地少,粮食产量有限。(3)长期为北魏都城,保守势力大,不利改革。(4)北方出现强大少数民族柔然族,威胁其安全。(1)曾是东周、东汉、曹魏、西晋的都城,自古以来就是黄河流域政治文化中心。(2)周围地区农业发达,能给大都市提供充足的粮食。各抒己见1.原因1)政治:加强对中原统治,寻求汉族地主阶级合作;旧都百余年,保守势力强大,民族隔阂相当深,阻挠改革2)经济:旧都经济落后,又没水路漕运,粮食供应困难;风沙常起3)军事:旧都受到北方柔然的骚扰和威胁,不利于经营南方4)地理:旧都偏居塞上,不利于对中原统治和经营南方5)洛阳农业发达,交通便利,乃历史故都。 (1)直接目的:接受汉族先进文化,减少改革阻力(2)根本目的:加强对黄河流域的统治2.目的3.过程为了保证迁都顺利进行,孝文帝进行了周密的部署和安排,以南伐刘宋为名行迁都之实。至洛阳,令诸军继续南进,群臣不欲南下,极力恳求。495年,北魏正式将都城迁到洛阳。4.影响

迁都洛阳是政治上一件大事,此举成功,有利于汉化政策的推行;

迁都洛阳,改变了过去对中原的遥控局面,有利于控制整个国家,也摆脱了百余年来鲜卑贵族的干挠,有利于继续改革出谋划策 面对众多的守旧反迁都势力,请你设计一下孝文帝会用什么更高明的手段达到其迁都的目的吗?探究学习史学新观点摆 脱 母 权 阴 影 说 孝文帝的父亲献文帝14岁继位,冯太后临朝称制,孝文帝自幼由冯太后抚养,继位时仅5岁,冯太后再次执掌朝政,冯太后聪明贤达,富有才干,孝文帝对其非常尊敬崇拜,在冯太后死后,孝文帝在平城为其营造了一座规模巨大的陵墓,并在太后陵东侧为自己修建了一座规模相对小的陵墓,表示要永远高山仰止般的陪伴太后、忠于太后。他真的愿意葬入陪陵吗?真的愿意不论是生前、还是死后都要笼罩在母权的阴影中吗?特别是平城是鲜卑贵族的老窝,长期以来形成了一股强大的母权政治势力,这对孝文帝掌握权力构成极大威胁。北魏的建立者拓跋硅、还有第三代皇帝拓跋焘都是在这种内乱中被杀的。孝文帝为摆脱母权的阴影,把皇权真正掌握在自己手中,它选择了“走为上”,于是便有了太和十八年的迁都。 历史再现 1.平城草木丰盛,牛羊成群,气候不冷不热,而洛阳夏季酷热难耐,为什么要迁到洛阳去呢? 2.我是个大奴隶主,在平城有豪华的宅院,大量的地产,还有众多的奴隶,生活的很好,不能迁都。 3.我们平城周围多数是鲜卑人,而洛阳周围多数是汉人,语言不统一,多别扭。 4.平城是祖宗定下来的都城,已近百年了,我们世世代代都住在这里,不能迁。 5.洛阳是汉人居住区,如果把都城迁到那里,会威胁我们的统治。 北魏政权迁都洛阳后,请你以旅游者的身份谈一谈那里都发生了哪些巨大的变化?穿越时空平城洛阳迁都洛阳三.移风易俗1.特点:孝文帝亲自主持,以学习汉族

先进文化为目的2.内容易胡服

讲汉话

改汉姓

通婚姻

改籍贯3.意义促进鲜卑族和汉族文化的认同得到了汉族地主的支持有力地推动了政权向汉族王朝统治模式的转化一系列汉化政策全方位吸收汉民族先进文化制度巩固练习:北魏孝文帝改革是少数民族改革的成功典范:回答1-2题1.下列关于北魏均田制的说法,不正确的是( )

① 政府把地主多占的土地分配给农民

②均田制确立了受田农民对土地的完全所有权

③均田制使农民获得了一定的土地,促进了社会经济的发展

④均田制限制了官僚地主对土地的占有

⑤均田制解决了土地兼并问题

A.①②③④⑤ B.①②③④ C.①②④⑤ D.①②2.北魏孝文帝改革成功的根本原因是( )

A.改革措施行之有效

B.掌握最高权力

C.顺应历史发展潮流C

D.得到汉族地主的支持北魏孝文帝改革促进了鲜卑族的发展:回答3-5题3.导致北魏推行均田制的最主要原因是( )

汉族地主的建议

B.南北对峙的形势

C.民族矛盾的激化

D.中原地区先进的经济形态的吸引D4.一位史学家说:”北魏孝文帝强制授给路田……这对农民是一种剥削的手段”这主要是因为( )

A.均田制是土地国有制

B.租庸调制加重了农民的负担

C.孝文帝推行民族分化政策

D.授田的实质是加强农民开荒纳税D5.北魏孝文帝改革的阻力主要来自于( )

A.北方各族的上层人物 B.地主阶级的守旧势力

C.鲜卑贵族C D.汉族地主阶级 北魏孝文帝改革和商鞅变法一样,都是中国历史上的重要改革:回答6-8题6.关于商鞅变法和北魏孝文帝改革的表述,错误的一项是( )

A.改革都获得了成功 B.都顺应了历史发展的潮流

C.改革进展都很顺利C D.都改变了原有的生产关系7.商鞅变法和北魏孝文帝改革都产生了深刻的社会影响,其最主要的表现是(B )

A.改变了单一的生产方式 B.促进了封建化进程

C.增强了国家的综合国力 D.加速了民族的融合8.下列各项为北魏孝文帝改革奠定基础和条件的是①北魏统一北方 ②民族融合 ③先进文化的吸引 ④民族矛盾尖锐

A.①②A B. ②③ C. ③④ D. ①②③④

9.北魏孝文帝改革中为以后进行其他方面的改革提供了一个比较有利的政治局面的是(D )

A.均田制 B.三长制 C.宗主督护制 D.整顿吏治

10.北魏孝文帝主动推行汉化政策的实质是(C )

A.提高少数民族的素质 B.缓和与汉族地主的冲突

C.适应农耕文化的需要 D.抵御北方少数民族的侵扰

11.下列关于北魏孝文帝改革的表述,不正确的是( D )

A.加速了北方各族封建化进程

B.促进了北方民族的大融合

C.使北方经济得到恢复和发展

D.促进了黄河流域的统一12.北魏孝文帝改革具有开创性的一项是(D )

A.整顿吏治 B.实行府兵制

C.汉化政策 D.颁布均田令

13.商鞅变法与北魏孝文帝改革成功的主要因素是C

A.都加速了封建化进程

B.都直接或间接的得到最高统治者的支持

C.都顺应了历时发展的潮流

D.都同守旧势力进行了坚决的斗争

14.促成北魏实施均田制的直接原因是(B )

A.民族融合的趋势 B.政府与宗主争夺农户

C.南北对峙的局势 D.汉族地主阶级的要求

15.南北朝时期的民族融合过程,从社会发展的角度看实际上是( D )

A.内迁的过程 B.汉化过程

C.农业化过程 D.封建化过程16.阅读下列材料:

在长期的征服中,比较野蛮的征服者,在大多数情况下,都不得不适应征服后存在的比较高的”经济情况”,他们为被征服者所同化,而且大部分甚至还不得不采用被征服者的语言.请回答:(1)与恩格斯的语言最吻合的改革应该是什么改革运动?改革的前期和后期有何不同?(2)与北魏孝文帝改革互为因果关系的现象是(C )

A.北方民族融合 B.北方的分裂与统一

C.少数民族封建化的完成 D.汉族地主势力的消长(3) 在北魏孝文帝改革中,加速少数民族封建化的根本措施是(A )

A.推行均田制 B.与汉族通婚

C.迁都洛阳 D.采用汉族的政治制度(4) 促进北魏孝文帝改革的汉化政策反映出(D )

A.鲜汉之间的相互影响达到新的高度

B.鲜汉地主阶级之间的合作形成了新的统治集团

C.鲜汉之间的矛盾逐渐消失

D.强大的民族必然代替落后的民族,北魏孝文帝改革的汉化措施主要是学习先进的汉文化均田制的主要内容有如下四点:

一、男子十五岁以上,受露田四十亩,桑田二十亩;妇人受露田二十亩,分露田时会加倍或加两倍授给,以备休耕;身死或年满七十岁,须还露田于官,桑田则为世业田,不须还官;按照规定,桑田内要种植一定数量的桑、榆、枣树等,至于不宜蚕桑的地区,则改受麻田,当中男子十亩,妇人五亩。

二、露田、桑田均不得买卖,但“盈者得卖其盈,不足者得买所不足。”

三、奴婢受田数量和办法与农民相同。他们可得壮牛一头,田三十亩,但不再给桑田。

四、地方官吏各随在职地区给予公田,刺史十五顷,太守十顷,治中、别驾各八顷,县令、郡丞六顷。新旧任相交接,不许出卖。 后代谓此“公田”为“职分田”或“职公田”。商鞅变法和北魏孝文帝改革中土地制度的比较:

1.背景:

商鞅——是战国时,由于铁器的使用和牛耕的推广,生产力显著提高,促进了土地私有制的确立;

孝文帝——由于中原地区长期战乱,百姓流亡,存在大量荒地,同时内迁的少数民族也逐渐学会汉族的农耕生活。

2.内容:

商鞅——废井田,开阡陌,允许土地买卖;

孝文帝——推行均田制,规定按一定的标准,将国家控制的土地分配给农民耕种,土地不得买卖。

3.实质:

商鞅——实质是推行土地私有制;

孝文帝——实质是推行土地国有制。九品中正制

九品中正制的许多特点在曹操当政时期已有萌芽,曹丕、陈群进一步加以制度化,由魏吏部尚书陈群制定。其主要内容为: ① 先在各郡设置中正,稍后又在各州设置大中正。州郡中正只能由本地人充当,且多由现任中央官员兼任。州郡中正都设有属员,称为“访问”。一般人物可由属员评议,重要人物则由中正亲自评议。 ② 中正的职权主要是评议人物,其标准有三:家世、道德、才能。中正根据家世、才德的评论,对人物作出高下的品定,称为“品”。品共分为九等,即上上、上中、上下、中上、中中、中下、下上、下中、下下。但类别却只有二,即上品和下品。 ③中正评议结果上交司徒府复核批准,然后送吏部作为选官的根据。 九品中正制创立之初,评议人物的标准是家世、道德、才能三者并重。但在中正品第过程中,才德标准逐渐被忽视,家世则越来越重要,甚至成为唯一的标准,到西晋时终于形成了“上品无寒门,下品无势族”的局面。到了隋代,随着门阀制度的衰落,此制终被废除。 认识到:

?改革是历史发展和前进的表现。

?改革是对新制度新思想的催生。

?改革是新与旧势力的激烈较量。

?改革的道路往往是曲折坎坷的。

?改革要有大无畏的勇气和决心。

?改革的成功与失败都留下教训。

改革不加选择,全盘汉化,没有

继承本民族优秀文化传统,

导致日后北魏的衰落。魏晋南北朝服饰中国农民在耕地

过程与方法: 问题讨论与探究。

情感态度价值观:孝文帝顺应时代潮流,积极改革是值得肯定的 。

重点:孝文帝改革中创建新制和移风易俗。

难点:理解迁都洛阳在整个改革中的地位。 一.卓有成效的新制

二.巧设计迁都洛阳

三.移风易俗 第2课 北魏孝文帝的改革措施1.特点:2.措施(1) 俸禄制

(2) 均田制

(3) 三长制

(4) 推行新的租调制在冯太后的主持下进行,建立新制度取代旧制度一.卓有成效的新制俸禄制为澄清吏治,巩固统治吏治有所好转,使改革方针路线得以顺利贯彻执行;农民安心从事生产,北方农业生产得到迅速发展。由国家统一筹集,按级别高低发放,不许官吏自筹;同时制定惩治贪污的办法,规定凡贪污帛一匹及枉法者,一律处死原因:目的:内容:影响:吏治混乱,贪污严重,影响财政收入,加深矛盾。均田制中原地区长期战乱,百姓流亡,以致千里无烟,政府掌握大批无主荒地国家把控制的土地按一定标准,分配给农民,土地不得买卖,农民向政府交租,并承担一定的徭役和兵役。无地少地农民多少得到无主荒地,提高农民生产积极性;大量的荒地开垦出来;抑制了土地兼并;有利于国家征收赋税和徭役;推动了北方地区社会经济恢复和发展。北方经济恢复发展前提:内容:影响:目的:增加政府财政收入

性质:封建国家土地所有制均田制的局限性1)虽然能抑制土地兼并,但土地占有不均状况仍然存在

2)随着人口数量的增长,人地矛盾无法避免

3)政府剥削、掠夺农民的劳动力均田制不是平分土地,对于地主来说,是承认他的土地占有权(原有土地不变),又限制其兼并土地;对于农民来说,是既承认其已有的小块土地未变,又鼓励他们开荒;对于那些荫户和流浪者来说,均田制的实行,则提供了自立门户的条件

均田制对后世影响深远,先后为北齐北周隋唐所沿用,施行长达300多年,这一制度的选择推行为中国封建盛世时期的出现奠定了雄厚的物质基础

均田制的推行中各项政策中的重点和中心内容,均田制的实质是封建国家土地所有制,是北魏政权的经济基础,是其他新制推行的出发点资料均田制的主要内容有如下四点:

一、男子十五岁以上,受露田四十亩,桑田二十亩;妇人受露田二十亩,分露田时会加倍或加两倍授给,以备休耕;身死或年满七十岁,须还露田于官,桑田则为世业田,不须还官;按照规定,桑田内要种植一定数量的桑、榆、枣树等,至于不宜蚕桑的地区,则改受麻田,当中男子十亩,妇人五亩。

二、露田、桑田均不得买卖,但“盈者得卖其盈,不足者得买所不足。” 三、奴婢受田数量和办法与农民相同。他们可得壮牛一头,田三十亩,但不再给桑田。

四、地方官吏各随在职地区给予公田,刺史十五顷,太守十顷,治中、别驾各八顷,县令、郡丞六顷。新旧任相交接,不许出卖。 后代谓此“公田”为“职分田”或“职公田”。5家设一邻长、5邻设一里长、五里设一党长,直属州郡。 许多农户成为国家直接掌握的编户,地方政权掌握在国家手中,沉重打击了世家大地主,有利于中央集权,有利于国家征收赋税和徭役。健全了从中央到地方的行政体制,保证了国家对人民的有效控制,有利于国家对人民推行均田制内容:影响:“三长制”目的:为配合均田制的推行,强化对地方的控制

性质:基层行政组织职责:检查户口,征收租赋,征发徭役和兵役, 推行均田制“三长制”思考:三长制实行之前的地方统治机构叫什么?有何弊端?

以前是宗主督护制,自西晋末年以来,北方士族地主多南逃,但也有一些世家大族留居北方,他们武装宗族为部曲,修筑坞堡,据守一方,战乱中许多农民多归附,成为苞荫户,成为私家人口,受其剥削奴役

弊端:不利于中央集权制

新的租调制发展生产,缓和矛盾,巩固新生政权内容:规定一夫一妇每年出帛一匹,粟二石;15岁以上未婚的男女14人,从事耕织的奴婢8人,耕牛20头,其租调与一夫一妇数量相同。作用:改变了原先赋税征收上的混乱现象,使农民负担大为减轻,许多受庇于豪强的农民纷纷转向政府,成为国家的编户,增加了政府的收入,发展了生产,缓和了矛盾,形成了以均田制为中心的一套政治经济制度,巩固了北魏的政权;为后期改革奠定了基础.目的:均田制颁布后,三长制和新的租调制,是一条锁链上的三个环节,通过均田制将劳动人手编制于土地上从事生产。通过租调制来剥削农民的剩余产品,通过三长制来检察户口,催督租调。三长制的设立代替过去的宗主督户制,将荫隐人户争取到政府手中,以保证租税收入。

新的租调制是与均田制相适应的赋役制度,因为受田是以一夫一妇来受田,故交税即以一夫一妇为单位计算,而不是以过去的户为单位计算。一夫一妇只交调帛一匹,租粟二石,比均田前户调帛二匹,絮二斤,丝一斤,粟二十石,要少得多二.巧设计迁都洛阳1.原因

2.过程3.影响 2.目的 1.孝文帝自身的原因。孝文帝自幼在冯太后教养之下,深受汉族文化影响,认为鲜卑族必须学习汉族文化才能巩固政权,统一南北。2.平城不宜为都3.洛阳的优势(1)位置偏北,不能充分吸收汉族的文化制度,不利于对中原广大地区的统治。(2)周围多为游牧区,耕地少,粮食产量有限。(3)长期为北魏都城,保守势力大,不利改革。(4)北方出现强大少数民族柔然族,威胁其安全。(1)曾是东周、东汉、曹魏、西晋的都城,自古以来就是黄河流域政治文化中心。(2)周围地区农业发达,能给大都市提供充足的粮食。各抒己见1.原因1)政治:加强对中原统治,寻求汉族地主阶级合作;旧都百余年,保守势力强大,民族隔阂相当深,阻挠改革2)经济:旧都经济落后,又没水路漕运,粮食供应困难;风沙常起3)军事:旧都受到北方柔然的骚扰和威胁,不利于经营南方4)地理:旧都偏居塞上,不利于对中原统治和经营南方5)洛阳农业发达,交通便利,乃历史故都。 (1)直接目的:接受汉族先进文化,减少改革阻力(2)根本目的:加强对黄河流域的统治2.目的3.过程为了保证迁都顺利进行,孝文帝进行了周密的部署和安排,以南伐刘宋为名行迁都之实。至洛阳,令诸军继续南进,群臣不欲南下,极力恳求。495年,北魏正式将都城迁到洛阳。4.影响

迁都洛阳是政治上一件大事,此举成功,有利于汉化政策的推行;

迁都洛阳,改变了过去对中原的遥控局面,有利于控制整个国家,也摆脱了百余年来鲜卑贵族的干挠,有利于继续改革出谋划策 面对众多的守旧反迁都势力,请你设计一下孝文帝会用什么更高明的手段达到其迁都的目的吗?探究学习史学新观点摆 脱 母 权 阴 影 说 孝文帝的父亲献文帝14岁继位,冯太后临朝称制,孝文帝自幼由冯太后抚养,继位时仅5岁,冯太后再次执掌朝政,冯太后聪明贤达,富有才干,孝文帝对其非常尊敬崇拜,在冯太后死后,孝文帝在平城为其营造了一座规模巨大的陵墓,并在太后陵东侧为自己修建了一座规模相对小的陵墓,表示要永远高山仰止般的陪伴太后、忠于太后。他真的愿意葬入陪陵吗?真的愿意不论是生前、还是死后都要笼罩在母权的阴影中吗?特别是平城是鲜卑贵族的老窝,长期以来形成了一股强大的母权政治势力,这对孝文帝掌握权力构成极大威胁。北魏的建立者拓跋硅、还有第三代皇帝拓跋焘都是在这种内乱中被杀的。孝文帝为摆脱母权的阴影,把皇权真正掌握在自己手中,它选择了“走为上”,于是便有了太和十八年的迁都。 历史再现 1.平城草木丰盛,牛羊成群,气候不冷不热,而洛阳夏季酷热难耐,为什么要迁到洛阳去呢? 2.我是个大奴隶主,在平城有豪华的宅院,大量的地产,还有众多的奴隶,生活的很好,不能迁都。 3.我们平城周围多数是鲜卑人,而洛阳周围多数是汉人,语言不统一,多别扭。 4.平城是祖宗定下来的都城,已近百年了,我们世世代代都住在这里,不能迁。 5.洛阳是汉人居住区,如果把都城迁到那里,会威胁我们的统治。 北魏政权迁都洛阳后,请你以旅游者的身份谈一谈那里都发生了哪些巨大的变化?穿越时空平城洛阳迁都洛阳三.移风易俗1.特点:孝文帝亲自主持,以学习汉族

先进文化为目的2.内容易胡服

讲汉话

改汉姓

通婚姻

改籍贯3.意义促进鲜卑族和汉族文化的认同得到了汉族地主的支持有力地推动了政权向汉族王朝统治模式的转化一系列汉化政策全方位吸收汉民族先进文化制度巩固练习:北魏孝文帝改革是少数民族改革的成功典范:回答1-2题1.下列关于北魏均田制的说法,不正确的是( )

① 政府把地主多占的土地分配给农民

②均田制确立了受田农民对土地的完全所有权

③均田制使农民获得了一定的土地,促进了社会经济的发展

④均田制限制了官僚地主对土地的占有

⑤均田制解决了土地兼并问题

A.①②③④⑤ B.①②③④ C.①②④⑤ D.①②2.北魏孝文帝改革成功的根本原因是( )

A.改革措施行之有效

B.掌握最高权力

C.顺应历史发展潮流C

D.得到汉族地主的支持北魏孝文帝改革促进了鲜卑族的发展:回答3-5题3.导致北魏推行均田制的最主要原因是( )

汉族地主的建议

B.南北对峙的形势

C.民族矛盾的激化

D.中原地区先进的经济形态的吸引D4.一位史学家说:”北魏孝文帝强制授给路田……这对农民是一种剥削的手段”这主要是因为( )

A.均田制是土地国有制

B.租庸调制加重了农民的负担

C.孝文帝推行民族分化政策

D.授田的实质是加强农民开荒纳税D5.北魏孝文帝改革的阻力主要来自于( )

A.北方各族的上层人物 B.地主阶级的守旧势力

C.鲜卑贵族C D.汉族地主阶级 北魏孝文帝改革和商鞅变法一样,都是中国历史上的重要改革:回答6-8题6.关于商鞅变法和北魏孝文帝改革的表述,错误的一项是( )

A.改革都获得了成功 B.都顺应了历史发展的潮流

C.改革进展都很顺利C D.都改变了原有的生产关系7.商鞅变法和北魏孝文帝改革都产生了深刻的社会影响,其最主要的表现是(B )

A.改变了单一的生产方式 B.促进了封建化进程

C.增强了国家的综合国力 D.加速了民族的融合8.下列各项为北魏孝文帝改革奠定基础和条件的是①北魏统一北方 ②民族融合 ③先进文化的吸引 ④民族矛盾尖锐

A.①②A B. ②③ C. ③④ D. ①②③④

9.北魏孝文帝改革中为以后进行其他方面的改革提供了一个比较有利的政治局面的是(D )

A.均田制 B.三长制 C.宗主督护制 D.整顿吏治

10.北魏孝文帝主动推行汉化政策的实质是(C )

A.提高少数民族的素质 B.缓和与汉族地主的冲突

C.适应农耕文化的需要 D.抵御北方少数民族的侵扰

11.下列关于北魏孝文帝改革的表述,不正确的是( D )

A.加速了北方各族封建化进程

B.促进了北方民族的大融合

C.使北方经济得到恢复和发展

D.促进了黄河流域的统一12.北魏孝文帝改革具有开创性的一项是(D )

A.整顿吏治 B.实行府兵制

C.汉化政策 D.颁布均田令

13.商鞅变法与北魏孝文帝改革成功的主要因素是C

A.都加速了封建化进程

B.都直接或间接的得到最高统治者的支持

C.都顺应了历时发展的潮流

D.都同守旧势力进行了坚决的斗争

14.促成北魏实施均田制的直接原因是(B )

A.民族融合的趋势 B.政府与宗主争夺农户

C.南北对峙的局势 D.汉族地主阶级的要求

15.南北朝时期的民族融合过程,从社会发展的角度看实际上是( D )

A.内迁的过程 B.汉化过程

C.农业化过程 D.封建化过程16.阅读下列材料:

在长期的征服中,比较野蛮的征服者,在大多数情况下,都不得不适应征服后存在的比较高的”经济情况”,他们为被征服者所同化,而且大部分甚至还不得不采用被征服者的语言.请回答:(1)与恩格斯的语言最吻合的改革应该是什么改革运动?改革的前期和后期有何不同?(2)与北魏孝文帝改革互为因果关系的现象是(C )

A.北方民族融合 B.北方的分裂与统一

C.少数民族封建化的完成 D.汉族地主势力的消长(3) 在北魏孝文帝改革中,加速少数民族封建化的根本措施是(A )

A.推行均田制 B.与汉族通婚

C.迁都洛阳 D.采用汉族的政治制度(4) 促进北魏孝文帝改革的汉化政策反映出(D )

A.鲜汉之间的相互影响达到新的高度

B.鲜汉地主阶级之间的合作形成了新的统治集团

C.鲜汉之间的矛盾逐渐消失

D.强大的民族必然代替落后的民族,北魏孝文帝改革的汉化措施主要是学习先进的汉文化均田制的主要内容有如下四点:

一、男子十五岁以上,受露田四十亩,桑田二十亩;妇人受露田二十亩,分露田时会加倍或加两倍授给,以备休耕;身死或年满七十岁,须还露田于官,桑田则为世业田,不须还官;按照规定,桑田内要种植一定数量的桑、榆、枣树等,至于不宜蚕桑的地区,则改受麻田,当中男子十亩,妇人五亩。

二、露田、桑田均不得买卖,但“盈者得卖其盈,不足者得买所不足。”

三、奴婢受田数量和办法与农民相同。他们可得壮牛一头,田三十亩,但不再给桑田。

四、地方官吏各随在职地区给予公田,刺史十五顷,太守十顷,治中、别驾各八顷,县令、郡丞六顷。新旧任相交接,不许出卖。 后代谓此“公田”为“职分田”或“职公田”。商鞅变法和北魏孝文帝改革中土地制度的比较:

1.背景:

商鞅——是战国时,由于铁器的使用和牛耕的推广,生产力显著提高,促进了土地私有制的确立;

孝文帝——由于中原地区长期战乱,百姓流亡,存在大量荒地,同时内迁的少数民族也逐渐学会汉族的农耕生活。

2.内容:

商鞅——废井田,开阡陌,允许土地买卖;

孝文帝——推行均田制,规定按一定的标准,将国家控制的土地分配给农民耕种,土地不得买卖。

3.实质:

商鞅——实质是推行土地私有制;

孝文帝——实质是推行土地国有制。九品中正制

九品中正制的许多特点在曹操当政时期已有萌芽,曹丕、陈群进一步加以制度化,由魏吏部尚书陈群制定。其主要内容为: ① 先在各郡设置中正,稍后又在各州设置大中正。州郡中正只能由本地人充当,且多由现任中央官员兼任。州郡中正都设有属员,称为“访问”。一般人物可由属员评议,重要人物则由中正亲自评议。 ② 中正的职权主要是评议人物,其标准有三:家世、道德、才能。中正根据家世、才德的评论,对人物作出高下的品定,称为“品”。品共分为九等,即上上、上中、上下、中上、中中、中下、下上、下中、下下。但类别却只有二,即上品和下品。 ③中正评议结果上交司徒府复核批准,然后送吏部作为选官的根据。 九品中正制创立之初,评议人物的标准是家世、道德、才能三者并重。但在中正品第过程中,才德标准逐渐被忽视,家世则越来越重要,甚至成为唯一的标准,到西晋时终于形成了“上品无寒门,下品无势族”的局面。到了隋代,随着门阀制度的衰落,此制终被废除。 认识到:

?改革是历史发展和前进的表现。

?改革是对新制度新思想的催生。

?改革是新与旧势力的激烈较量。

?改革的道路往往是曲折坎坷的。

?改革要有大无畏的勇气和决心。

?改革的成功与失败都留下教训。

改革不加选择,全盘汉化,没有

继承本民族优秀文化传统,

导致日后北魏的衰落。魏晋南北朝服饰中国农民在耕地

同课章节目录

- 第一单元 梭伦改革

- 1 雅典城邦的兴起

- 2 除旧布新的梭伦改革

- 3 雅典民主政治的奠基石

- 第二单元 商鞅变法

- 1 改革变法风潮与秦国历史机遇

- 2 “为秦开帝业”──商鞅变法

- 3 富国强兵的秦国

- 第三单元 北魏孝文帝改革

- 1 改革迫在眉睫

- 2 北魏孝文帝的改革措施

- 3 促进民族大融合

- 第四单元 王安石变法

- 1 社会危机四伏和庆历新政

- 2 王安石变法的主要内容

- 3 王安石变法的历史作用

- 探究活动课一 改革与发展

- 第五单元 欧洲的宗教改革

- 1 宗教改革的历史背景

- 2 马丁·路德的宗教改革

- 3 宗教改革运动的扩展

- 第六单元 穆罕默德·阿里改革

- 1 18世纪末19世纪初的埃及

- 2 穆罕默德·阿里改革的主要内容

- 3 改革的后果

- 第七单元 1861年俄国农奴制改革

- 1 19世纪中叶的俄国

- 2 农奴制改革的主要内容

- 3 农奴制改革与俄国的近代化

- 探究活动课二 古老文化与现代文明

- 第八单元 日本明治维新

- 1 从锁国走向开国的日本

- 2 倒幕运动和明治政府的成立

- 3 明治维新

- 4 走向世界的日本

- 第九单元 戊戌变法

- 1 甲午战争后民族危机的加深

- 2 维新运动的兴起

- 3 百日维新

- 4 戊戌变法

- 探究活动课三 改革成败的机遇与条件