第六单元燃烧与燃料单元测试题 (有答案)--2022-2023学年九年级化学鲁教版上册

文档属性

| 名称 | 第六单元燃烧与燃料单元测试题 (有答案)--2022-2023学年九年级化学鲁教版上册 |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 170.9KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 鲁教版 | ||

| 科目 | 化学 | ||

| 更新时间 | 2022-12-28 21:10:58 | ||

图片预览

文档简介

第六单元燃烧与燃料单元测试题--2022-2023学年九年级化学鲁教版上册

1.下列对一氧化碳性质的描述,属于化学性质的是

A.常温下为无色、无味的气体

B.极难溶于水

C.相同状况下,密度比空气略小

D.具有可燃性

2.下列成语用化学知识解释错误的一项是

A.釜底抽薪:隔离或清除可燃物使火势减弱或熄灭

B.钻木取火:摩擦产生热量使可燃物温度达到着火点

C.水火不容:水能使可燃物的着火点降低而灭火

D.火上浇油:增加易燃物使燃烧更剧烈

3.“钻木取火”是古人点燃木柴的一种方法,关于这种引火方法的叙述正确的是

①钻出的木屑增大了与氧气的接触面

②钻出的木屑比原木材着火点低

③钻的目的是升高木柴的着火点

④钻的目的是升温达到木柴的着火点

A.①② B.①③ C.①④ D.②③

4.安全与每个人息息相关,增强安全意识掌握安全知识才能更好的保护自己与他人。下列关于安全的说法中,错误的是

A.进入久未开启的地窖前要做灯火实验

B.为了安全在加油站不能接打电话

C.点燃氢气前,应检验氢气的纯度

D.在室内放一盆水可以防止煤气中毒

5.下列验证“CO2与NaOH溶液反应”的装置中,不能观察到明显现象是的(装置气密性均良好)

A. B.

C. D.

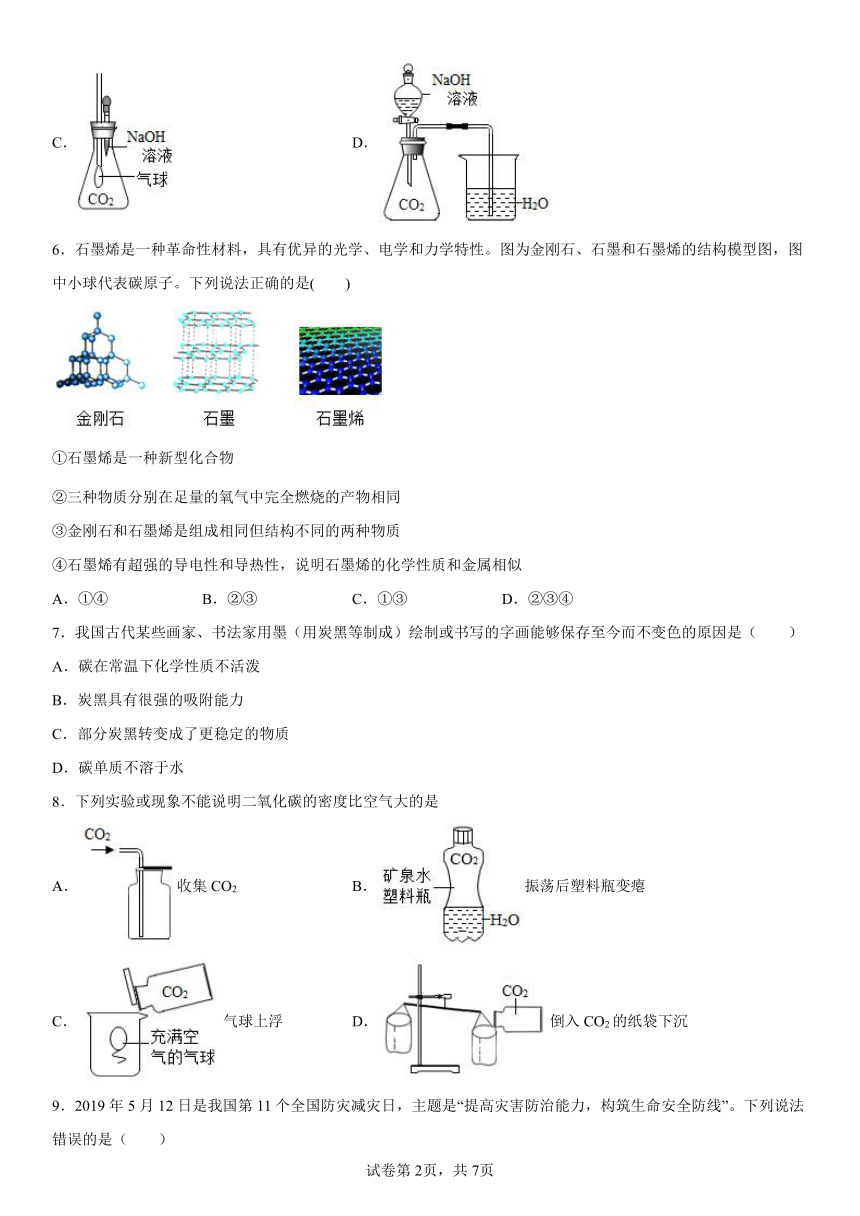

6.石墨烯是一种革命性材料,具有优异的光学、电学和力学特性。图为金刚石、石墨和石墨烯的结构模型图,图中小球代表碳原子。下列说法正确的是( )

①石墨烯是一种新型化合物

②三种物质分别在足量的氧气中完全燃烧的产物相同

③金刚石和石墨烯是组成相同但结构不同的两种物质

④石墨烯有超强的导电性和导热性,说明石墨烯的化学性质和金属相似

A.①④ B.②③ C.①③ D.②③④

7.我国古代某些画家、书法家用墨(用炭黑等制成)绘制或书写的字画能够保存至今而不变色的原因是( )

A.碳在常温下化学性质不活泼

B.炭黑具有很强的吸附能力

C.部分炭黑转变成了更稳定的物质

D.碳单质不溶于水

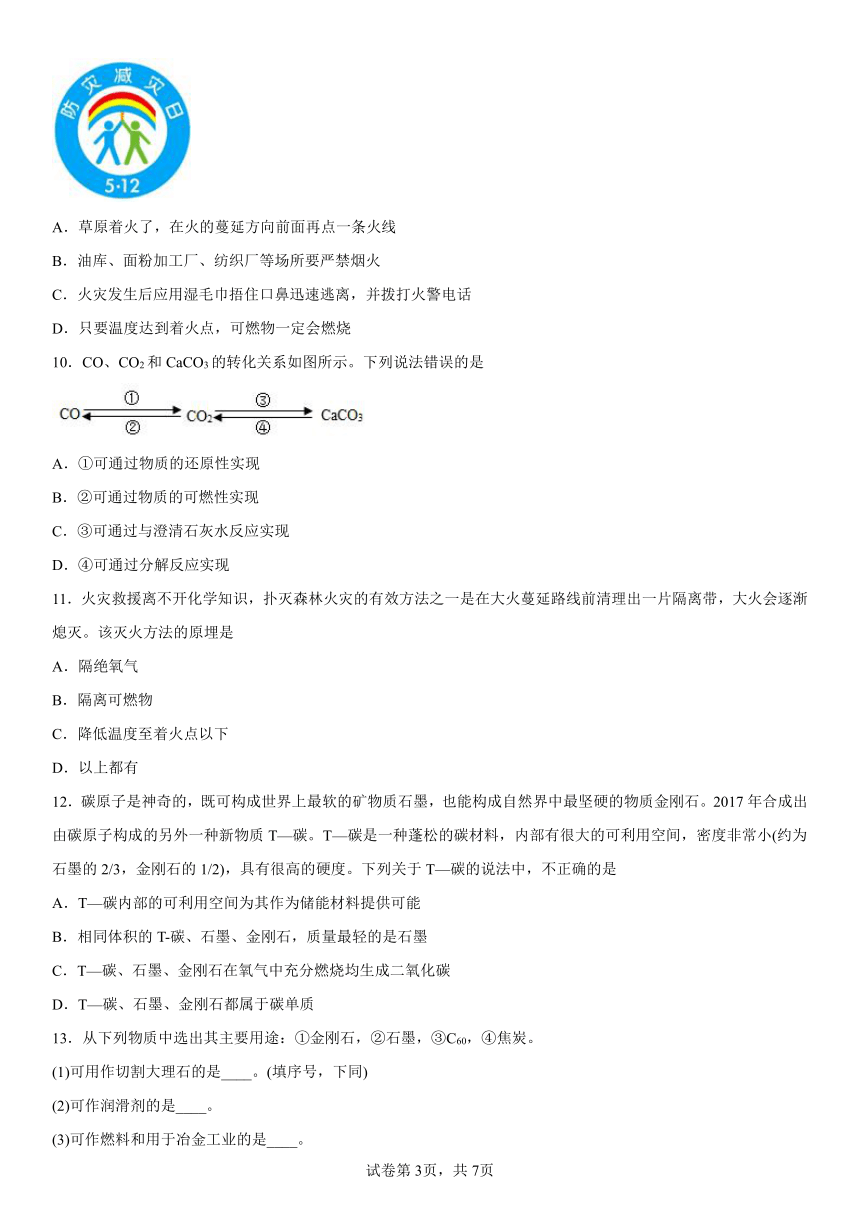

8.下列实验或现象不能说明二氧化碳的密度比空气大的是

A.收集CO2 B.振荡后塑料瓶变瘪

C.气球上浮 D.倒入CO2的纸袋下沉

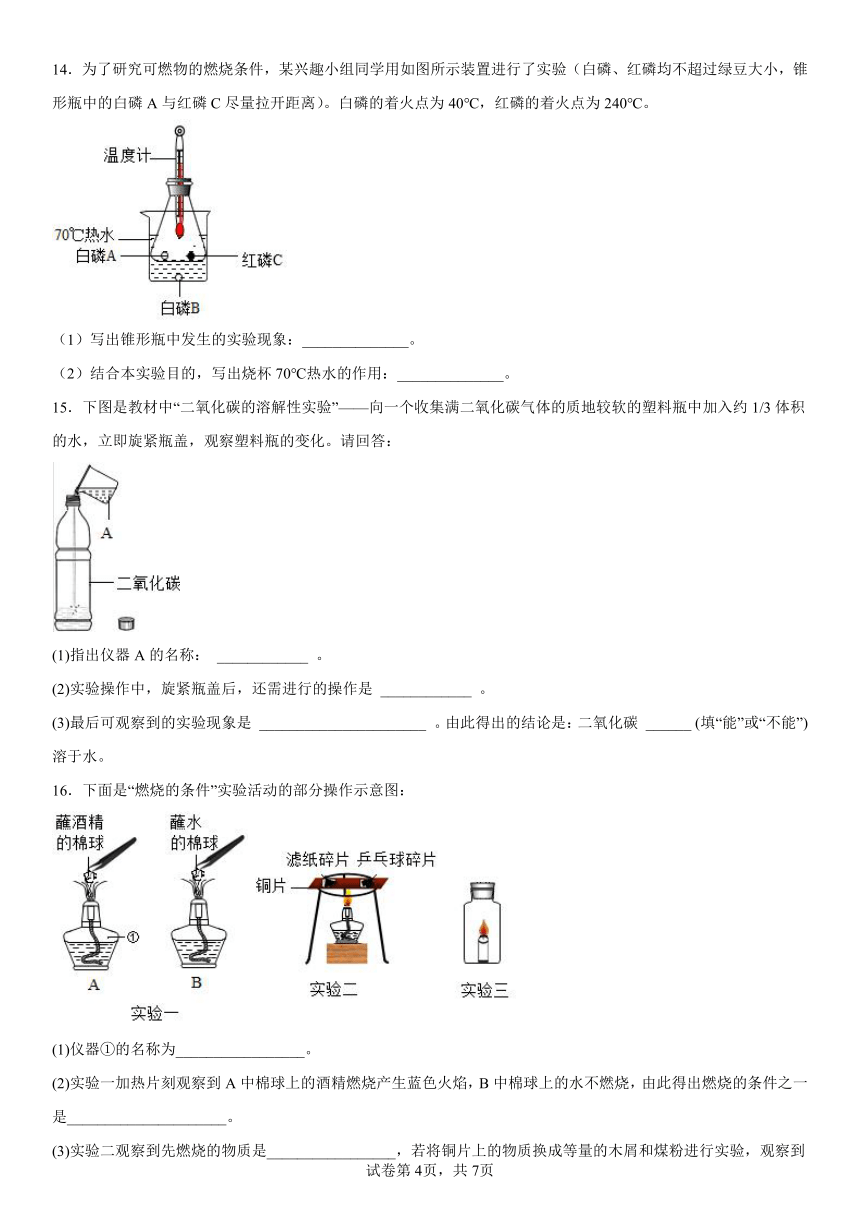

9.2019年5月12日是我国第11个全国防灾减灾日,主题是“提高灾害防治能力,构筑生命安全防线”。下列说法错误的是( )

A.草原着火了,在火的蔓延方向前面再点一条火线

B.油库、面粉加工厂、纺织厂等场所要严禁烟火

C.火灾发生后应用湿毛巾捂住口鼻迅速逃离,并拨打火警电话

D.只要温度达到着火点,可燃物一定会燃烧

10.CO、CO2和CaCO3的转化关系如图所示。下列说法错误的是

A.①可通过物质的还原性实现

B.②可通过物质的可燃性实现

C.③可通过与澄清石灰水反应实现

D.④可通过分解反应实现

11.火灾救援离不开化学知识,扑灭森林火灾的有效方法之一是在大火蔓延路线前清理出一片隔离带,大火会逐渐熄灭。该灭火方法的原埋是

A.隔绝氧气

B.隔离可燃物

C.降低温度至着火点以下

D.以上都有

12.碳原子是神奇的,既可构成世界上最软的矿物质石墨,也能构成自然界中最坚硬的物质金刚石。2017年合成出由碳原子构成的另外一种新物质T—碳。T—碳是一种蓬松的碳材料,内部有很大的可利用空间,密度非常小(约为石墨的2/3,金刚石的1/2),具有很高的硬度。下列关于T—碳的说法中,不正确的是

A.T—碳内部的可利用空间为其作为储能材料提供可能

B.相同体积的T-碳、石墨、金刚石,质量最轻的是石墨

C.T—碳、石墨、金刚石在氧气中充分燃烧均生成二氧化碳

D.T—碳、石墨、金刚石都属于碳单质

13.从下列物质中选出其主要用途:①金刚石,②石墨,③C60,④焦炭。

(1)可用作切割大理石的是____。(填序号,下同)

(2)可作润滑剂的是____。

(3)可作燃料和用于冶金工业的是____。

14.为了研究可燃物的燃烧条件,某兴趣小组同学用如图所示装置进行了实验(白磷、红磷均不超过绿豆大小,锥形瓶中的白磷A与红磷C尽量拉开距离)。白磷的着火点为40℃,红磷的着火点为240℃。

(1)写出锥形瓶中发生的实验现象:______________。

(2)结合本实验目的,写出烧杯70℃热水的作用:______________。

15.下图是教材中“二氧化碳的溶解性实验”——向一个收集满二氧化碳气体的质地较软的塑料瓶中加入约1/3体积的水,立即旋紧瓶盖,观察塑料瓶的变化。请回答:

(1)指出仪器A的名称: ____________ 。

(2)实验操作中,旋紧瓶盖后,还需进行的操作是 ____________ 。

(3)最后可观察到的实验现象是 ______________________ 。由此得出的结论是:二氧化碳 ______ (填“能”或“不能”)溶于水。

16.下面是“燃烧的条件”实验活动的部分操作示意图:

(1)仪器①的名称为_________________。

(2)实验一加热片刻观察到A中棉球上的酒精燃烧产生蓝色火焰,B中棉球上的水不燃烧,由此得出燃烧的条件之一是_____________________。

(3)实验二观察到先燃烧的物质是_________________,若将铜片上的物质换成等量的木屑和煤粉进行实验,观察到木屑先燃烧,说明木屑的着火点比煤粉_____________。

(4)实验三将燃着的蜡烛放在如图所示的密闭容器中,同时用氧气传感器测出密闭容器中氧气含量的变化如图所示,下列说法错误的是_______(填序号)。

A.蜡烛燃烧需要氧气

B.蜡烛燃烧前,密闭容器中氧气的体积分数为21%

C.蜡烛熄灭后,密闭容器中还有氧气

D.蜡烛熄灭后,密闭容器中的二氧化碳体积分数为84%

17.下图是初中化学常用的实验装置,请回答下列问题。

(1)装置A中的一种仪器名称___________。

(2)实验室用氯酸钾和二氧化锰混合加热制取氧气,应选择的发生装置是______(填字母序号),反应的现象是_________。

(3)实验室用高锰酸钾制取氧气时,连接好仪器装置,在装入药品前要检查装置的________;实验结束时要先将导管移出水面,再熄灭酒精灯,理由是________,收集满氧气的集气瓶应该_____(填“正”或“倒”)放在桌面上。

(4)装置B和C都能用作实验室制取二氧化碳的发生装置,装置C相对装置B的优点是____。

18.回答问题:

(1)某同学甲设计如下图实验来探究二氧化锰是过氧化氢分解的催化剂:

①加入二氧化锰后,观察到带火星的木条复燃。甲同学根据实验现象得出:二氧化锰能______过氧化氢分解的速率,因此,甲同学认为二氧化锰是过氧化氢分解的催化剂;

②乙同学认为甲同学的结论不严密,还需验证反应前后二氧化锰的质量是否发生改变,乙同学在实验中要用到的称量仪器是______;

③丙同学对甲同学和乙同学的探究结论提出质疑,丙同学的质疑是______;经过同学们的合作与交流,最终得出了结论:二氧化锰是过氧化氢分解的催化剂。

(2)市场上有些食品装在充满气体的塑料袋内,显得鼓鼓的。经询问得知:这样充气的包装,主要是为了使食品能较长时间保鲜、保质和不易压碎。那么,这是什么气体呢?

【假设猜想】:大明猜想是二氧化碳 小明猜想是氮气

【实验验证】

验证方法及操作 可能看到的现象 结论

用注射器抽取袋内气体并通入澄清石灰水。 ______ 是氮气

【实验结论】 从上述实验得出结论:______猜想不正确。

19.某化学课外活动小组为了测定石灰石中碳酸钙的含量,把10g石灰石固体样品进行高温煅烧(已知碳酸钙高温分解生成氧化钙和二氧化碳),完全反应后,冷却、称量,残留固体质量7.8g假设杂质不参加反应。计算:

(1)生成的二氧化碳的质量是多少______?

(2)石灰石样品中碳酸钙的质量分数是多少______?

20.某同学为了测定石灰石中碳酸钙的质量分数进行了如下实验。取15g石灰石样品研碎和100g稀盐酸放入烧杯中,两者恰好完全反应。在反应过程中对烧杯及其中的剩余物进行了五次称量,记录数据如下表(已知烧杯的质量为25g,样品中的杂质不溶于水、也不与稀盐酸反应)。请计算:

反应时间/s 20 40 60 80 100

烧杯和所盛药品质量/g 137.8 135.6 134.5 m 134.5

(1)表中的“m”为___________g。

(2)该石灰石样品中碳酸钙的质量分数(计算结果精确至0.1%)。

试卷第1页,共3页

试卷第1页,共3页

参考答案:

1.D

2.C

3.C

4.D

5.A

6.B

7.A

8.B

9.D

10.B

11.B

12.B

13. (1) ① ② (2) ④

14. (1) 白磷A剧烈燃烧,产生大量白烟,温度计示数升高 (2) 使白磷B隔绝空气;使温度达到白磷着火点

15.(1) 烧杯 振荡 (2) 塑料瓶变瘪 能

16.(1) 酒精灯 可燃物 (2) 乒乓球碎片 (3) 低 D

17. (1) 酒精灯(或试管、铁架台) A (2) 气密性 防止水倒流,炸裂试管 正 (3) 可以控制反应速率

18.(1) 加快 托盘天平 二氧化锰的化学性质是否发生改变

(2) 澄清石灰水不变浑浊 大明

19.(1)2.2g(2)50%

20.(1)134.5

(2)解:反应生成二氧化碳的质量为:15g+100g+25g-134.5g=5.5g

设该石灰石样品中碳酸钙的质量分数为x

x≈83.3%

答:该石灰石样品中碳酸钙的质量分数为83.3%。

答案第1页,共2页

答案第1页,共2页

1.下列对一氧化碳性质的描述,属于化学性质的是

A.常温下为无色、无味的气体

B.极难溶于水

C.相同状况下,密度比空气略小

D.具有可燃性

2.下列成语用化学知识解释错误的一项是

A.釜底抽薪:隔离或清除可燃物使火势减弱或熄灭

B.钻木取火:摩擦产生热量使可燃物温度达到着火点

C.水火不容:水能使可燃物的着火点降低而灭火

D.火上浇油:增加易燃物使燃烧更剧烈

3.“钻木取火”是古人点燃木柴的一种方法,关于这种引火方法的叙述正确的是

①钻出的木屑增大了与氧气的接触面

②钻出的木屑比原木材着火点低

③钻的目的是升高木柴的着火点

④钻的目的是升温达到木柴的着火点

A.①② B.①③ C.①④ D.②③

4.安全与每个人息息相关,增强安全意识掌握安全知识才能更好的保护自己与他人。下列关于安全的说法中,错误的是

A.进入久未开启的地窖前要做灯火实验

B.为了安全在加油站不能接打电话

C.点燃氢气前,应检验氢气的纯度

D.在室内放一盆水可以防止煤气中毒

5.下列验证“CO2与NaOH溶液反应”的装置中,不能观察到明显现象是的(装置气密性均良好)

A. B.

C. D.

6.石墨烯是一种革命性材料,具有优异的光学、电学和力学特性。图为金刚石、石墨和石墨烯的结构模型图,图中小球代表碳原子。下列说法正确的是( )

①石墨烯是一种新型化合物

②三种物质分别在足量的氧气中完全燃烧的产物相同

③金刚石和石墨烯是组成相同但结构不同的两种物质

④石墨烯有超强的导电性和导热性,说明石墨烯的化学性质和金属相似

A.①④ B.②③ C.①③ D.②③④

7.我国古代某些画家、书法家用墨(用炭黑等制成)绘制或书写的字画能够保存至今而不变色的原因是( )

A.碳在常温下化学性质不活泼

B.炭黑具有很强的吸附能力

C.部分炭黑转变成了更稳定的物质

D.碳单质不溶于水

8.下列实验或现象不能说明二氧化碳的密度比空气大的是

A.收集CO2 B.振荡后塑料瓶变瘪

C.气球上浮 D.倒入CO2的纸袋下沉

9.2019年5月12日是我国第11个全国防灾减灾日,主题是“提高灾害防治能力,构筑生命安全防线”。下列说法错误的是( )

A.草原着火了,在火的蔓延方向前面再点一条火线

B.油库、面粉加工厂、纺织厂等场所要严禁烟火

C.火灾发生后应用湿毛巾捂住口鼻迅速逃离,并拨打火警电话

D.只要温度达到着火点,可燃物一定会燃烧

10.CO、CO2和CaCO3的转化关系如图所示。下列说法错误的是

A.①可通过物质的还原性实现

B.②可通过物质的可燃性实现

C.③可通过与澄清石灰水反应实现

D.④可通过分解反应实现

11.火灾救援离不开化学知识,扑灭森林火灾的有效方法之一是在大火蔓延路线前清理出一片隔离带,大火会逐渐熄灭。该灭火方法的原埋是

A.隔绝氧气

B.隔离可燃物

C.降低温度至着火点以下

D.以上都有

12.碳原子是神奇的,既可构成世界上最软的矿物质石墨,也能构成自然界中最坚硬的物质金刚石。2017年合成出由碳原子构成的另外一种新物质T—碳。T—碳是一种蓬松的碳材料,内部有很大的可利用空间,密度非常小(约为石墨的2/3,金刚石的1/2),具有很高的硬度。下列关于T—碳的说法中,不正确的是

A.T—碳内部的可利用空间为其作为储能材料提供可能

B.相同体积的T-碳、石墨、金刚石,质量最轻的是石墨

C.T—碳、石墨、金刚石在氧气中充分燃烧均生成二氧化碳

D.T—碳、石墨、金刚石都属于碳单质

13.从下列物质中选出其主要用途:①金刚石,②石墨,③C60,④焦炭。

(1)可用作切割大理石的是____。(填序号,下同)

(2)可作润滑剂的是____。

(3)可作燃料和用于冶金工业的是____。

14.为了研究可燃物的燃烧条件,某兴趣小组同学用如图所示装置进行了实验(白磷、红磷均不超过绿豆大小,锥形瓶中的白磷A与红磷C尽量拉开距离)。白磷的着火点为40℃,红磷的着火点为240℃。

(1)写出锥形瓶中发生的实验现象:______________。

(2)结合本实验目的,写出烧杯70℃热水的作用:______________。

15.下图是教材中“二氧化碳的溶解性实验”——向一个收集满二氧化碳气体的质地较软的塑料瓶中加入约1/3体积的水,立即旋紧瓶盖,观察塑料瓶的变化。请回答:

(1)指出仪器A的名称: ____________ 。

(2)实验操作中,旋紧瓶盖后,还需进行的操作是 ____________ 。

(3)最后可观察到的实验现象是 ______________________ 。由此得出的结论是:二氧化碳 ______ (填“能”或“不能”)溶于水。

16.下面是“燃烧的条件”实验活动的部分操作示意图:

(1)仪器①的名称为_________________。

(2)实验一加热片刻观察到A中棉球上的酒精燃烧产生蓝色火焰,B中棉球上的水不燃烧,由此得出燃烧的条件之一是_____________________。

(3)实验二观察到先燃烧的物质是_________________,若将铜片上的物质换成等量的木屑和煤粉进行实验,观察到木屑先燃烧,说明木屑的着火点比煤粉_____________。

(4)实验三将燃着的蜡烛放在如图所示的密闭容器中,同时用氧气传感器测出密闭容器中氧气含量的变化如图所示,下列说法错误的是_______(填序号)。

A.蜡烛燃烧需要氧气

B.蜡烛燃烧前,密闭容器中氧气的体积分数为21%

C.蜡烛熄灭后,密闭容器中还有氧气

D.蜡烛熄灭后,密闭容器中的二氧化碳体积分数为84%

17.下图是初中化学常用的实验装置,请回答下列问题。

(1)装置A中的一种仪器名称___________。

(2)实验室用氯酸钾和二氧化锰混合加热制取氧气,应选择的发生装置是______(填字母序号),反应的现象是_________。

(3)实验室用高锰酸钾制取氧气时,连接好仪器装置,在装入药品前要检查装置的________;实验结束时要先将导管移出水面,再熄灭酒精灯,理由是________,收集满氧气的集气瓶应该_____(填“正”或“倒”)放在桌面上。

(4)装置B和C都能用作实验室制取二氧化碳的发生装置,装置C相对装置B的优点是____。

18.回答问题:

(1)某同学甲设计如下图实验来探究二氧化锰是过氧化氢分解的催化剂:

①加入二氧化锰后,观察到带火星的木条复燃。甲同学根据实验现象得出:二氧化锰能______过氧化氢分解的速率,因此,甲同学认为二氧化锰是过氧化氢分解的催化剂;

②乙同学认为甲同学的结论不严密,还需验证反应前后二氧化锰的质量是否发生改变,乙同学在实验中要用到的称量仪器是______;

③丙同学对甲同学和乙同学的探究结论提出质疑,丙同学的质疑是______;经过同学们的合作与交流,最终得出了结论:二氧化锰是过氧化氢分解的催化剂。

(2)市场上有些食品装在充满气体的塑料袋内,显得鼓鼓的。经询问得知:这样充气的包装,主要是为了使食品能较长时间保鲜、保质和不易压碎。那么,这是什么气体呢?

【假设猜想】:大明猜想是二氧化碳 小明猜想是氮气

【实验验证】

验证方法及操作 可能看到的现象 结论

用注射器抽取袋内气体并通入澄清石灰水。 ______ 是氮气

【实验结论】 从上述实验得出结论:______猜想不正确。

19.某化学课外活动小组为了测定石灰石中碳酸钙的含量,把10g石灰石固体样品进行高温煅烧(已知碳酸钙高温分解生成氧化钙和二氧化碳),完全反应后,冷却、称量,残留固体质量7.8g假设杂质不参加反应。计算:

(1)生成的二氧化碳的质量是多少______?

(2)石灰石样品中碳酸钙的质量分数是多少______?

20.某同学为了测定石灰石中碳酸钙的质量分数进行了如下实验。取15g石灰石样品研碎和100g稀盐酸放入烧杯中,两者恰好完全反应。在反应过程中对烧杯及其中的剩余物进行了五次称量,记录数据如下表(已知烧杯的质量为25g,样品中的杂质不溶于水、也不与稀盐酸反应)。请计算:

反应时间/s 20 40 60 80 100

烧杯和所盛药品质量/g 137.8 135.6 134.5 m 134.5

(1)表中的“m”为___________g。

(2)该石灰石样品中碳酸钙的质量分数(计算结果精确至0.1%)。

试卷第1页,共3页

试卷第1页,共3页

参考答案:

1.D

2.C

3.C

4.D

5.A

6.B

7.A

8.B

9.D

10.B

11.B

12.B

13. (1) ① ② (2) ④

14. (1) 白磷A剧烈燃烧,产生大量白烟,温度计示数升高 (2) 使白磷B隔绝空气;使温度达到白磷着火点

15.(1) 烧杯 振荡 (2) 塑料瓶变瘪 能

16.(1) 酒精灯 可燃物 (2) 乒乓球碎片 (3) 低 D

17. (1) 酒精灯(或试管、铁架台) A (2) 气密性 防止水倒流,炸裂试管 正 (3) 可以控制反应速率

18.(1) 加快 托盘天平 二氧化锰的化学性质是否发生改变

(2) 澄清石灰水不变浑浊 大明

19.(1)2.2g(2)50%

20.(1)134.5

(2)解:反应生成二氧化碳的质量为:15g+100g+25g-134.5g=5.5g

设该石灰石样品中碳酸钙的质量分数为x

x≈83.3%

答:该石灰石样品中碳酸钙的质量分数为83.3%。

答案第1页,共2页

答案第1页,共2页

同课章节目录

- 第一单元 步入化学殿堂

- 第一节 化学真奇妙

- 第二节 体验化学探究

- 到实验室去:化学实验基本技能训练(一)

- 第二单元 探秘水世界

- 第一节 运动的水分子

- 第二节 水分子的变化

- 第三节 原子的构成

- 第四节 元素

- 到实验室去:化学实验基本技能训练(二)

- 第三单元 溶液

- 第一节 溶液的形成

- 第二节 溶液组成的定量表示

- 到实验室去:配制一定溶质质量分数的溶液

- 第四单元 我们周围的空气

- 第一节 空气的成分

- 第二节 物质组成的表示

- 第三节 氧气

- 到实验室去:氧气的实验室制取与性质

- 第五单元 定量研究化学反应

- 第一节 化学反应中的质量守恒

- 第二节 化学反应的表示

- 第三节 化学反应中的有关计算

- 到实验室去:探究燃烧的条件

- 第六单元 燃烧与燃料

- 第一节 燃烧与灭火

- 第二节 化石燃料的利用

- 第三节 大自然中的二氧化碳

- 到实验室去:二氧化碳的实验室制取与性质