2022-2023学年上学期高一化学人教版(2019)必修第一册4.2 元素周期律课件(18张PPT)

文档属性

| 名称 | 2022-2023学年上学期高一化学人教版(2019)必修第一册4.2 元素周期律课件(18张PPT) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 1.6MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(2019) | ||

| 科目 | 化学 | ||

| 更新时间 | 2022-12-29 11:23:49 | ||

图片预览

文档简介

(共18张PPT)

4.2 元素周期律

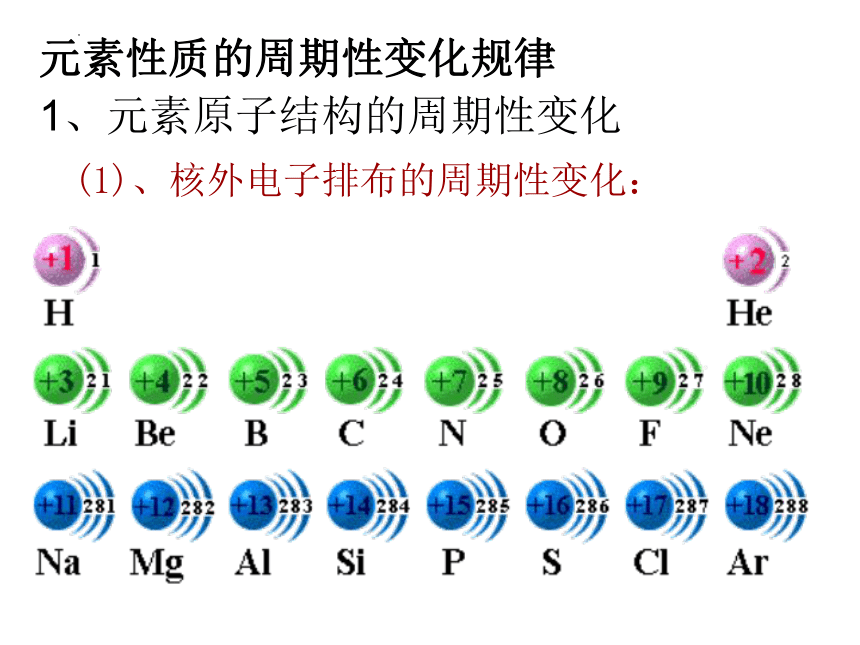

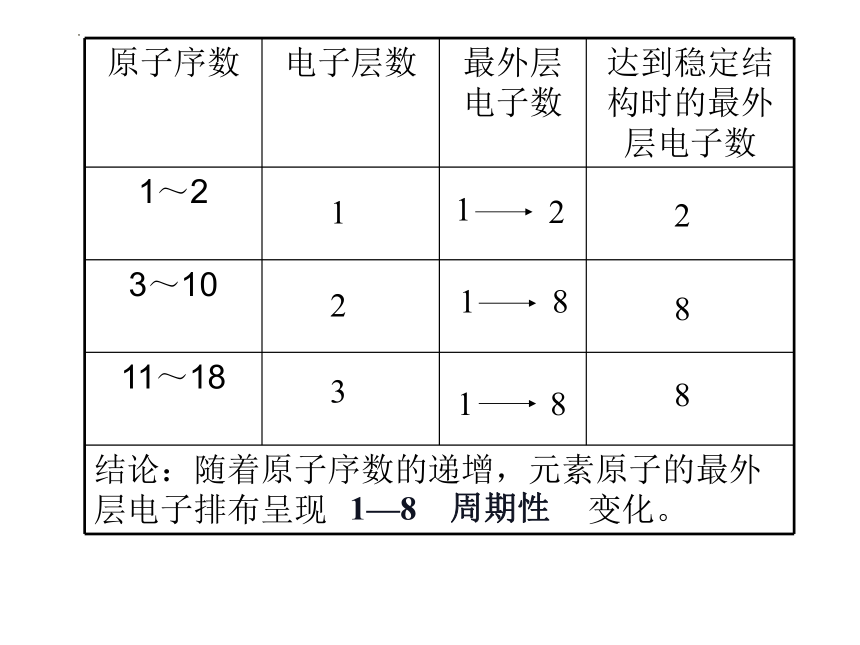

(1)、核外电子排布的周期性变化:

1、元素原子结构的周期性变化

元素性质的周期性变化规律

3—10号元素,从Li 到Ne有2个电子层,随原子序数的增大,最外层电子数目由1个增加到8个,而达到稳定结构

11—18号元素,从Na 到Ar有3个电子层,随原子序数的增大,最外层电子数目由1个增加到8个,而达到稳定结构

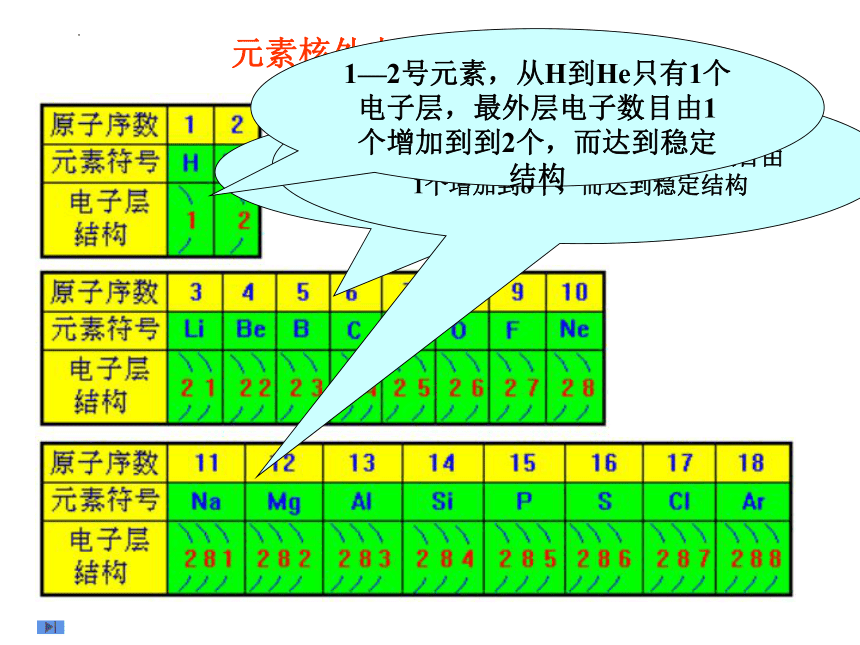

元素核外电子排布情况

1—2号元素,从H到He只有1个电子层,最外层电子数目由1个增加到到2个,而达到稳定结构

原子序数 电子层数 最外层电子数 达到稳定结构时的最外层电子数

1~2

3~10

11~18

结论:随着原子序数的递增,元素原子的最外层电子排布呈现 变化。 1

2

3

1

2

1

8

1

8

8

8

2

1—8 周期性

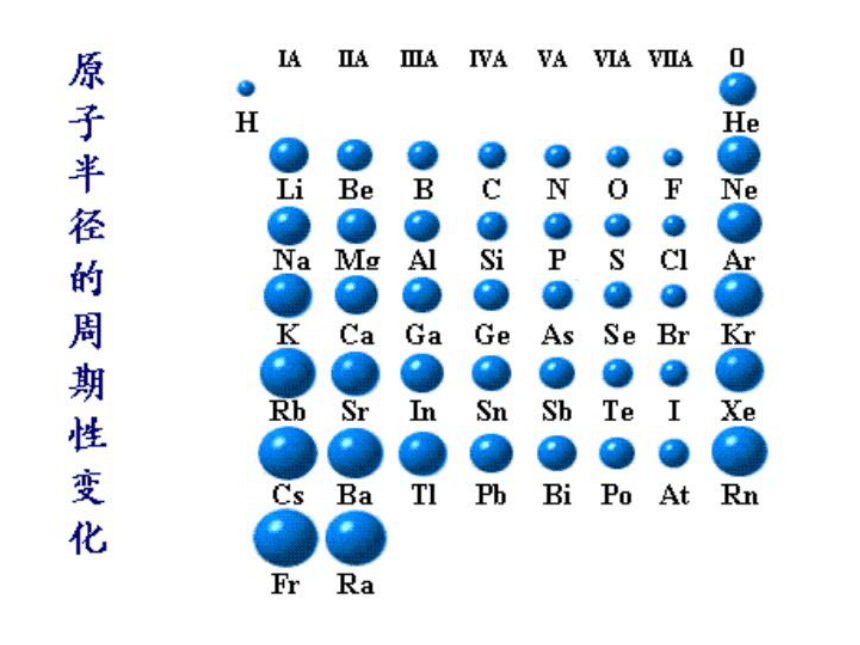

(2)、原子半径的周期性变化

(阅读教材101—102页)

总结:

1、同一周期,随着核电荷数的递增,原子半径逐渐减小。

如:r(Na) > r(S)

2、同一主族,随着核电荷数的递增,原子半径逐渐增大。

如:r(Na) > r(Li) 、 r(Cl) > r(F)

3、稀有气体原子半径与相邻的同周期原子半径比较,突然增大。

★原子半径随原子序数的变化呈周期性变化

(1)、对于同种元素:

①阳离子半径 < 原子半径; 阴离子半径 > 原子半径

微粒半径大小比较规律

1、原子半径:

2、离子半径:

(1)、同一周期,核电荷数越大,原子半径越小。

(2)、同一主族,核电荷数越大,原子半径越大。

如:r(K+) < r(K) 、 r(Cl-) > r(Cl)

②阳离子所带正电荷数越多,则离子半径越小。

如:r(Fe2+) > r(Fe3+)

元素化合价的变化规律

正价:+1→+5,负价:-4 →-1

正价:+1→+7,负价:-4 →-1

同周期由左向右元素的最高正价逐渐升高(+1→+7,O和F无最高正价);

元素的最低负价由ⅣA族的-4价逐渐升高至ⅦA族的-1价

主族元素的最高正价数与最外层电子数有什么关系?主族非金属元素的最高正价数与最低负价数有什么关系(除H、B、O、F外)?

主族元素的最高正价数=最外层电子数

最高正价数和最低负价绝对值之和=8

思考交流

实验探究:第三周期元素性质的递变

思考交流:根据第三周期元素原子核外电子排布规律,推测该周期元素金属性和非金属性具有怎样的变化规律?

Na Mg Al Si P S Cl

电子层数相同,核电荷数增大,半径减小

失电子能力减弱,得电子能力增强

金属性减弱,非金属性增强

请将课本翻至95和97页,阅读一下课本下面的注释

思考:如何证明Na、Mg、Al的金属性逐渐减弱呢?

单质与水(或酸)反应的难易

最高价氧化物的水化物——氢氧化物的碱性强弱

实验操作 实验现象 实验结论及

化学方程式

结论:金属性Na Mg (1)实验探究:钠、镁与水的反应

常温下镁与水的反应较缓慢,镁条表面有一些红色;加热后反应剧烈,镁条表面有大量气泡,溶液变为红色。

Mg + 2H2O

Mg(OH)2 + H2↑

浮、游、熔、

响、红

2Na+2H2O=2NaOH+H2

↑

>

(2)实验探究:氢氧化铝、氢氧化镁分别和盐酸、氢氧化钠的反应

a.实验③中,向Al(OH)3沉淀中分别滴加2 mol·L-1盐酸和2 mol·L-1 NaOH溶液,都出现溶解现象,相应的离子方程式为

b.实验④中,向Mg(OH)2沉淀中分别滴加2 mol·L-1盐酸和2 mol·L-1 NaOH溶液,其中滴加稀盐酸的试管内的沉淀溶解,相应的离子方程式为Mg(OH)2+2H+══Mg2++2H2O;滴加NaOH溶液的试管内无明显变化。

结论:钠、镁、铝的最高价氧化物对应的水化物的碱性由强到弱的顺序为NaOH>Mg(OH)2>Al(OH)3。

钠、镁、铝的金属性由强到弱的顺序为Na>Mg>Al。

(2)实验探究:现象及结论

Na Mg Al Si P S Cl

金属性减弱,非金属性增强

在同一周期中,虽然各元素的原子核外电子层数相同,但由左向右,核电荷数依次递增,原子半径逐渐_____,失电子能力逐渐______,得电子能力逐渐_____,因此金属性逐渐______,非金属性逐渐_______。

减小

减弱

增强

减弱

增强

得出结论

元素周期律

元素周期表和元素周期律的应用

4.2 元素周期律

(1)、核外电子排布的周期性变化:

1、元素原子结构的周期性变化

元素性质的周期性变化规律

3—10号元素,从Li 到Ne有2个电子层,随原子序数的增大,最外层电子数目由1个增加到8个,而达到稳定结构

11—18号元素,从Na 到Ar有3个电子层,随原子序数的增大,最外层电子数目由1个增加到8个,而达到稳定结构

元素核外电子排布情况

1—2号元素,从H到He只有1个电子层,最外层电子数目由1个增加到到2个,而达到稳定结构

原子序数 电子层数 最外层电子数 达到稳定结构时的最外层电子数

1~2

3~10

11~18

结论:随着原子序数的递增,元素原子的最外层电子排布呈现 变化。 1

2

3

1

2

1

8

1

8

8

8

2

1—8 周期性

(2)、原子半径的周期性变化

(阅读教材101—102页)

总结:

1、同一周期,随着核电荷数的递增,原子半径逐渐减小。

如:r(Na) > r(S)

2、同一主族,随着核电荷数的递增,原子半径逐渐增大。

如:r(Na) > r(Li) 、 r(Cl) > r(F)

3、稀有气体原子半径与相邻的同周期原子半径比较,突然增大。

★原子半径随原子序数的变化呈周期性变化

(1)、对于同种元素:

①阳离子半径 < 原子半径; 阴离子半径 > 原子半径

微粒半径大小比较规律

1、原子半径:

2、离子半径:

(1)、同一周期,核电荷数越大,原子半径越小。

(2)、同一主族,核电荷数越大,原子半径越大。

如:r(K+) < r(K) 、 r(Cl-) > r(Cl)

②阳离子所带正电荷数越多,则离子半径越小。

如:r(Fe2+) > r(Fe3+)

元素化合价的变化规律

正价:+1→+5,负价:-4 →-1

正价:+1→+7,负价:-4 →-1

同周期由左向右元素的最高正价逐渐升高(+1→+7,O和F无最高正价);

元素的最低负价由ⅣA族的-4价逐渐升高至ⅦA族的-1价

主族元素的最高正价数与最外层电子数有什么关系?主族非金属元素的最高正价数与最低负价数有什么关系(除H、B、O、F外)?

主族元素的最高正价数=最外层电子数

最高正价数和最低负价绝对值之和=8

思考交流

实验探究:第三周期元素性质的递变

思考交流:根据第三周期元素原子核外电子排布规律,推测该周期元素金属性和非金属性具有怎样的变化规律?

Na Mg Al Si P S Cl

电子层数相同,核电荷数增大,半径减小

失电子能力减弱,得电子能力增强

金属性减弱,非金属性增强

请将课本翻至95和97页,阅读一下课本下面的注释

思考:如何证明Na、Mg、Al的金属性逐渐减弱呢?

单质与水(或酸)反应的难易

最高价氧化物的水化物——氢氧化物的碱性强弱

实验操作 实验现象 实验结论及

化学方程式

结论:金属性Na Mg (1)实验探究:钠、镁与水的反应

常温下镁与水的反应较缓慢,镁条表面有一些红色;加热后反应剧烈,镁条表面有大量气泡,溶液变为红色。

Mg + 2H2O

Mg(OH)2 + H2↑

浮、游、熔、

响、红

2Na+2H2O=2NaOH+H2

↑

>

(2)实验探究:氢氧化铝、氢氧化镁分别和盐酸、氢氧化钠的反应

a.实验③中,向Al(OH)3沉淀中分别滴加2 mol·L-1盐酸和2 mol·L-1 NaOH溶液,都出现溶解现象,相应的离子方程式为

b.实验④中,向Mg(OH)2沉淀中分别滴加2 mol·L-1盐酸和2 mol·L-1 NaOH溶液,其中滴加稀盐酸的试管内的沉淀溶解,相应的离子方程式为Mg(OH)2+2H+══Mg2++2H2O;滴加NaOH溶液的试管内无明显变化。

结论:钠、镁、铝的最高价氧化物对应的水化物的碱性由强到弱的顺序为NaOH>Mg(OH)2>Al(OH)3。

钠、镁、铝的金属性由强到弱的顺序为Na>Mg>Al。

(2)实验探究:现象及结论

Na Mg Al Si P S Cl

金属性减弱,非金属性增强

在同一周期中,虽然各元素的原子核外电子层数相同,但由左向右,核电荷数依次递增,原子半径逐渐_____,失电子能力逐渐______,得电子能力逐渐_____,因此金属性逐渐______,非金属性逐渐_______。

减小

减弱

增强

减弱

增强

得出结论

元素周期律

元素周期表和元素周期律的应用