福建省福州市文博名校2022-2023学年高一上学期第二次阶段检测语文试题(解析版)

文档属性

| 名称 | 福建省福州市文博名校2022-2023学年高一上学期第二次阶段检测语文试题(解析版) |

|

|

| 格式 | doc | ||

| 文件大小 | 269.5KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2022-12-29 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

福州文博名校2022级高一第一学期第二次阶段检测

语文科(题目卷)

(完卷时间:150分钟,总分:150分)

一、单项选择题(每小题2分,共16分)

1. 下列选项中,加点字的读音全都正确的一项是( )

A. 幼稚(zhì) 胆怯(què) 挥斥方遒(qiú)

B. 蹩(biē)脚 抽屉(tì) 雕琢(zuó)

C. 干瘪(biě) 檄(xí)文 揳(xiē)入

D. 孱(chán)弱 冠(guàn)冕 倦怠(dài)

2. 下列选项中,有两个错别字的一项是( )

A. 礼尚往来 接恰 奸计 庸俗

B. 勃然大怒 窒息 寥廓 苍茫

C 祸国泱民 峥嵘 忸怩 棉絮

D. 残羹冷炽 自栩 脑髓 迸涌

3. 下列各项中加点词解释正确的一项是( )

A. 无以至千里(没有用来……的办法) 师不必贤于弟子(贤明)

B. 金就砺则利(磨刀石) 士大夫之族(类)

C. 故木受绳则直(绳索) 其下圣人也亦远矣(低于)

D. 吾尝跂而望矣(踮起脚后跟) 六艺经传皆通习之(传记)

4. 下列各句中“而”的用法和意义相同的一项是( )

A. 蟹六跪而二螯 吾从而师之

B 吾尝终日而思矣 锲而不舍

C. 取之于蓝,而青于蓝 惑而不从师

D. 吾尝跂而望矣 君子博学而日参省乎己

5. 下列各句中不含有通假字的一项是( )

A. 或师焉,或不焉 B. 虽有槁暴,不复挺者

C. 师者,所以传道受业解惑也 D. 君子博学而日参省乎己

6. 下列各句中加点词古今意义相同的一项是( )

A. 用心一也 B. 吾从而师之 C. 今之众人 D. 吾尝终日而思矣

7. 下列各句中加点词的用法相同的一项是( )

A. 吾子不齿/百工之人不耻相师 B. 吾从而师之/师道之不复可知矣

C. 非能水也/上食埃土,下饮黄泉 D. 而耻学于师/则耻师焉

8. 请找出与“青,取之于蓝,而青于蓝”句式相同的一项是( )

A. 其闻道也固先乎吾 B. 于其身也,则耻师焉

C. 道之所存,师之所存也 D. 其皆出于此乎

二、现代文阅读(16分)。

阅读下面的文字,完成下列各题。

坟场救人

茹志鹃

(1)新四军北撤后的第二年,十月尾的一个阴天。

(2)在镇东五里多远的地方,大路边有一大片乱坟场。这就是有名的“穷鬼滩”,后来这里又成了清剿队的刑场;不过那时被杀害的人也都是穷人,所以大家还是叫它“穷鬼滩”。

(3)这里的坟堆大都只有二三尺高,四周稀稀散散地站着几株秃树。来上坟的人很少,野草长得遍地都是,齐齐地有半人高。草已枯黄,给风吹得瑟瑟沙沙地响。

(4)离大路较远,有一座坟,坟上还按了个定胜糕似的坟帽,土色是新的。坟前插着一炷香,放着一碗饭,那饭早已凉了。新烧的一堆纸灰,给风一吹,夹杂着枯叶,一起旋转着直升起来。

(5)天色阴沉,黯淡。

(6)关大妈坐在儿子的坟前,也没唉声叹气,也没号哭,只是发愣。

(7)她老觉得桂平还穿了那件白粗布单褂,敞开了怀,五花大绑地给人押着站在自己面前,响亮地说着:“娘,我们不能世世代代都做人家案板上的肉,……别想我,可要记住这个仇……”

(8)乌云一团接着一团,满天灰沉沉地见不到一块蓝天,只有一只老鹰在低空盘旋着。关大妈眼睁睁地瞪着远处,耳朵里嗡嗡地响着儿子说的那句话:

(9) “娘,我们不能世世代代都做人家案板上的肉啊……”

(10)自从大军北撤以后,儿子一直好像背着自己在做些什么事。常常深更半夜的在外跑。去年年底,一天晚上,一个黑黑瘦瘦的小伙子,提了一个硬小包来找他,那小伙子住了半宿,就悄悄地走了。哪知天刚放亮,清剿队下乡来清乡了,她急忙起来,脚还没跨出房门,就看见桂平高高地爬在屋梁上,正在把那硬包里的纸片,往屋顶上二梁木里塞。

(11)关大妈一想起这事,又把儿子临死前的那句话,跟他临死时那不慌不忙的样子一对,心里好像明白了许多。

(12)叭!一声清脆的枪声,像打在耳朵跟前似的,吓得关大妈急忙站起。可四周静悄悄的,不见个人影,风仍在摆弄那一片野草。掉头望望通到镇上去的那条大路,连个过路人也没有,只是在远处扬起了尘土。

(13)关大妈放下心,正要坐下来,忽又听到“砰砰”两下,接着就看到靠近大路那边的草,乱纷纷地朝两边倒。关大妈不由自主地走上几步去看,只见一个人,脸朝下,趴在地上直喘,肩膀上一大片血,把件蓝布褂子都渗透了。关大妈给怔住了。那人听到响动,就一跃站起来想走,却正好和关大妈打了个照面。那人呆住了,关大妈也抽了一口冷气。

(14)这个黑黑瘦瘦的小伙子,不是在我家跟桂平住过半宿的吗?……唉!这孩子顶多比桂平大两三岁,看他淌的这些血,淌得脸都变了色……

(15)砰砰,枪声又在大路那头响起来,关大妈眯起眼朝大路上一望,隐约地看见跑来了十多个人。回头一看,那小伙子,一弯腰正想走。突然,关大妈自己也不知是从哪里来的力气,一伸手,拉住他就朝桂平坟前跑。

(16)清剿大队上的两个家伙,满身臭汗,吆五喝六地跑进坟场,只见两个老太婆,一个趴在坟上,一个正在一边哭嚷:好教育云平台(www.jtyhjy.com)

(17) “好了!哭两声就算了,你总算也对得起他了……”

(18) “喂!老太婆,看见有人朝这里跑没有?”

(19) “啊?人哪?——诺!死了呀!是她的小儿子,死了两个月了。”关大妈大声说着,连自己听着,也觉得这不像自己的喉音了。敌人跺着脚,又对着关大妈的耳朵叫了一遍。

(20) “人?……”关大妈恐怖地叫了一声,说道:好教育云平台(www.jtyhjy.com)

(21) “啊呀!老总啊!你把我的汗毛都说得竖起来了,你们难道不知道,这里是个多年的乱坟场,有名的‘穷鬼滩’?到了月初月半,碰到天阴下雨,连大白天都会出来游魂的,我们上坟的都不敢单身来,老总,你可不能这么吓我这个老太婆呀!……”

(22)天色更黯淡,更阴沉了,枯草瑟瑟地摇摆着。

(23)……

(24)叭的一声枪响,划破了死般的沉寂,敌人对空放了一枪,壮了壮胆,又对准趴在坟上的老太婆,踢了一脚,正要开口,关大妈就接口道:“她哭得晕过去好几回,恨不得跟了她儿子去呢!还管什么人跑不跑的。”

(25)这时,天上淅淅沥沥地下起雨来。

(26)两个贼兵向四周瞅了两眼,走了几步,又紧走了几步,就慌慌张张地跑起来,活像后面有人在追似的,一直跑出了坟场。

(27)关大妈看他们走远了,赶紧拉着那个戴着她的头巾草帽,穿着她的大褂的小伙子说道:

(28)“孩子,我们快回吧……”

(29)关大妈活了五十多岁,很少这样喜欢过,原来自己救的这个小伙子,就是倪老虎。好教育云平台(www.jtyhjy.com)

(选自《关大妈》,有删改)

9. 下列对小说相关内容的理解,不正确的一项是( )

A. 儿子桂平曾说“我们不能世世代代都做人家案板上的肉”,正是这朴素的阶级觉悟,成了关大妈临危救助革命者倪老虎的直接动力。

B. 关大妈第一眼见到受伤的倪老虎,“那人呆住了,关大妈也抽了一口冷气”,这是因为倪老虎的伤势太严重了,让关大妈手足无措。

C. 关大妈的儿子桂平牺牲后,他的革命战友倪老虎坚持敌后斗争,遭到清剿大队的追捕,中弹受伤后,冲进了桂平新坟附近的草丛中。

D. “她哭得晕过去好几回,恨不得跟了她儿子去呢!还管什么人跑不跑的”一句含有“她都气糊涂了,可能又晕过去了”的潜台词。

10. 下列对小说艺术特色的分析鉴赏,不正确的一项是( )

A. 小说以《坟场救人》为题,直接点明作品叙写的中心事件,这样拟题,既概括了小说的主要内容,又能吸引读者,激发阅读兴趣。

B. 小说脉络清晰,环环相扣。关大妈祭坟、关大妈忆儿、关大妈救人、关大妈与倪老虎回家分别为小说的开端、发展、高潮和结局。

C. 小说引人入胜,先后三次用拟声词“叭”“砰砰”“叭”描写清剿大队追兵的枪声,营造越来越紧张的故事氛围,使读者的心越揪越紧。

D. “穷鬼滩”是关大妈与倪老虎的交汇点,小说通过关大妈智救革命者的故事,着力展示她与清剿大队斗智中所表现出来的沉着冷静的品质。

11. 请结合 - 段情节内容,简要分析关大妈这一典型人物形象。

12. 小说开头和情节展开后有多次环境描写,这些环境描写有哪些作用?请结合作品简要分析。

三、文言文阅读(15分)

阅读下面的文言文,完成下列试题。

问说

刘开

君子之学必好问。问与学,相辅而行者也。非学无以致疑,非问无以广识。好学而不勤问,非真能好学者也。理明矣,而或不达于事;识其大矣,而或不知其细,舍问,其奚决焉?

贤于己者,问焉以破其疑,所谓“就有道而正”也。不如己者,问焉以求一得,所谓“以能问于不能,以多问于寡”也。等于己者,问焉以资切磋,所谓“交相问难,审问而明辨之”也。

古之人虚中乐善,不择事而问焉,不择人而问焉,取其有益于身而已。是故狂夫之言,圣人择之;刍荛之微,先民询之。舜以天子而询于匹夫,以大知而察及迩言,非苟为谦,诚取善之弘也。

是己而非人俗之同病学有未达强以为知理有未安妄以臆度如是则终身几无可问之事。贤于己者,忌之而不愿问焉;不如己者,轻之而不屑问焉;等于己者,狎之而不甘问焉。如是,则天下几无可问之人。人不足服矣,事无可疑矣,此唯师心自用耳。夫自用,其小者也;自知其陋而谨护其失,宁使学终不进,不欲虚以下人,此为害于心术者大,而蹈之者常十之八九。

且夫不好问者,由心不能虚也;心之不虚,由好学之不诚也。亦非不潜心专力之故;其学非古人之学,其好亦非古入之好也。不能问,宜也。

智者千虑,必有一失。圣人所不知,未必不为愚人之所知也;愚人之所能,未必非圣人之所不能也。理无专在,而学无止境也。然则问可少耶?《周礼》,外朝以询万民,国之政事尚问及庶人,是故贵可以问贱,贤可以问不肖,而老可以问幼,唯道之所成而已矣。

孔文子不耻下问,夫子贤之。古人以问为美德,而并不见其有可耻也,后之君子反争以问为耻,然则古人所深耻者,后世且行之而不以为耻者多矣,悲夫!

(有删改)

13. 下列对文中画波浪线部分的断句,正确的一项是( )

A. 是己/而非人俗之同病/学有未达/强以为知/理有未安/妄以臆度/如是/则终身几无可问之事

B. 是己而非人/俗之同病/学有未达/强以为知理/有未安/妄以臆度如是/则终身几无可问之事

C. 是己而非人/俗之同病/学有未达/强以为知/理有未安/妄以臆度/如是/则终身几无可问之事

D. 是己/而非人俗之同病/学有未达/强以为知理/有未安/妄以意度如是/则终身几无可问之事

14. 下列对文中加点词语的相关内容的解说,不正确的一项是( )

A. 先民,古代贤人,也可泛指古人,本文中取古代贤人之意。

B. 匹夫,古代指平民中的男子,东汉以后亦泛指平民百姓。

C. 《周礼》又称《周官》,是儒家经典,相传为西周时期的著名政治家、思想家、文学家、军事家周公旦所著。

D. 孔文子,也称作孔子,是儒家学派创始人,他开创私人讲学之风,有弟子三千,其中贤人七十二。

15. 不列对原文有关内容的概括和分析,不正确的一项是( )

A. 文章开篇点题:学习一定要好问。“问”和“学”是相辅相成地进行的,不“学”就不能提出疑难,不“问”就不能增长知识。好教育云平台(www.jtyhjy.com)

B. 第2段作者从反面阐明“问”的重要作用:问不择人,破疑有得。运用引用论证的方法,用古代先贤的言行作为立论的依据。

C. 第3段阐述古人以好问为典范,圣人采纳地位低微的樵夫的言论,舜帝有天子的身份却向平民询问,为下文针砭时弊作了铺垫。

D. 与《师说》着重从“师”的角度,强调“师”的重要性有所不同的是,本文着重从“问”的角度,主张“学必好问”。

16. 把文中画横线的句子翻译成现代汉语。

①圣人所不知,未必不为愚人之所知也;愚人之所能,未必非圣人之所不能也。

②是故贵可以问贱,贤可以问不肖,而老可以问幼,唯道之所成而已矣。

五、古诗鉴赏(9分)

阅读下面这首词,完成下面小题。好教育云平台(www.jtyhjy.com)

白帝【注】

杜甫

白帝城中云出门,白帝城下雨翻盆。

高江急峡雷霆斗,古木苍藤日月昏。

戎马不如归马逸,千家今有百家存。

哀哀寡妇诛求尽,恸哭秋原何处村?

【注】此诗写于诗人寓居夔州期间,这期间诗人还创作了《秋兴八首》《登高》等作品。

17. 下列对这首诗的赏析,不恰当的一项是( )

A. 首联照应题目,写白帝城云雨翻腾的景象:云气从城门涌出,大雨倾盆而下。

B. 颔联对句工巧,写出黑云压城大雨将至的昏暗沉寂气氛,读来有身临其境之感。

C. 诗歌前两联以风雨起兴,为后两联展现凄凉萧索、满目疮痍的社会面貌做铺垫。

D. 尾联以孤苦无依的寡妇被搜刮尽净、哀愁恸哭的悲剧形象,控诉黑暗的社会现实。

18. 诗歌的颈联表达了怎样的思想感情?是怎样表达的?请结合诗句简要分析。

五、名篇名句默写(20分,每空1分)

19. 把下列句子补写完整

(1)我有嘉宾,_______________________。

(2)月明星稀,_______________________。

(3)暧暧远人村,_______________________。

(4)狗吠深巷中,_______________________。

(5)海客谈瀛洲,_______________________。

(6)谢公宿处今尚在,_______________________。

(7)熊咆龙吟殷岩泉,_______________________。

(8)_______________________,失向来之烟霞。

(9)_______________________,百年多病独登台。

(10)艰难苦恨繁霜鬓,_______________________。

(11)_______________________,犹抱琵琶半遮面。

(12)大弦嘈嘈如急雨,_______________________。

(13)_______________________,相逢何必曾相识。

(14)我从去年辞帝京,_______________________。

(15)羽扇纶巾,谈笑间,_______________________。

(16)人生如梦,_______________________。

(17)元嘉草草,封狼居胥,_____________________。

(18)_____________________,怎敌他、晚来风急!

(19)假舆马者,非利足也,_______________________。

(20)_______________________,善假于物也。

六、语言文字运用(14分)

(一)

阅读下面的文字,完成试题。

乡土文化既是一方水土独特的精神创造和审美创造,又是人们乡土情感、亲和力和自豪感的凭借,更是永不过时的文化资源和文化资本。近年来,我国各地兴起了“乡土文化热”,( ),作为重要的文化资源和文化资本。春节庙会、清明祭祖、端午赛龙舟、重阳登高等传统民俗活动___________地进行,展现了乡土文化旺盛顽强的生命力。乡村旅游大发展,传统村落成为人们___________的旅游胜地,民俗体验、乡村写生等成为消费热点。美丽乡村建设蓬勃兴起,保持乡土文化、传承乡村特色成为一致共识,一批充满地域特色、文化底蕴深厚的美丽乡村在全国各地不断涌现。景德镇陶瓷、淄博琉璃、潍坊风筝等___________的乡土工艺品以及泰山皮影、日照农民画等乡土民间艺术纷纷走出国门,中国乡土文化正以愈发自信的步伐走向世界,挺立于世界文化之林。好教育云平台(www.jtyhjy.com)

实践证明,中国乡土文化历经劫难而不亡,___________而新生,我们完全有理由树立对乡土文化的自信,这是文化自信的核心构成,决定着文化自信的深度和广度。

20. 下列在文中括号内补写的语句,最恰当的一项是( )

A. 使乡土文化成为一种时尚文化,成为人们的一种情结

B. 成为一种时尚文化,人们把乡土文化作为一种情结

C. 乡土文化成为一种情结,人们把乡土文化作为一种时尚文化

D. 乡土文化成为一种时尚文化,人们把乡土文化作为一种情结

21. 依次填入文中横线上的成语,全都恰当的一项是( )

A. 方兴未艾 心驰神往 匠心独运 饱经风霜

B. 如火如荼 趋之若鹜 别开生面 饱经沧桑

C. 如火如荼 心驰神往 匠心独运 饱经风霜

D. 方兴未艾 趋之若鹜 别开生面 饱经沧桑

22. 文中画波浪线的句子有语病,下列修改最恰当的一项是( )

A. 保持乡土文化、传承乡村特色成为共识,一批文化底蕴深厚、充满地域特色的美丽乡村在全国各地不断涌现。

B. 传承乡土文化、保持乡村特色成为共识,一批文化底蕴深厚、充满地域特色的美丽乡村在全国各地不断涌现。

C. 传承乡土文化、保持乡村特色成为共识,一批充满地域特色、文化底蕴深厚的美丽乡村在全国各地不断涌现。

D. 保持乡土文化、传承乡村特色成为一致共识,一批充满地域特色、文化底蕴深厚的美丽乡村在全国各地不断涌现。

(二)

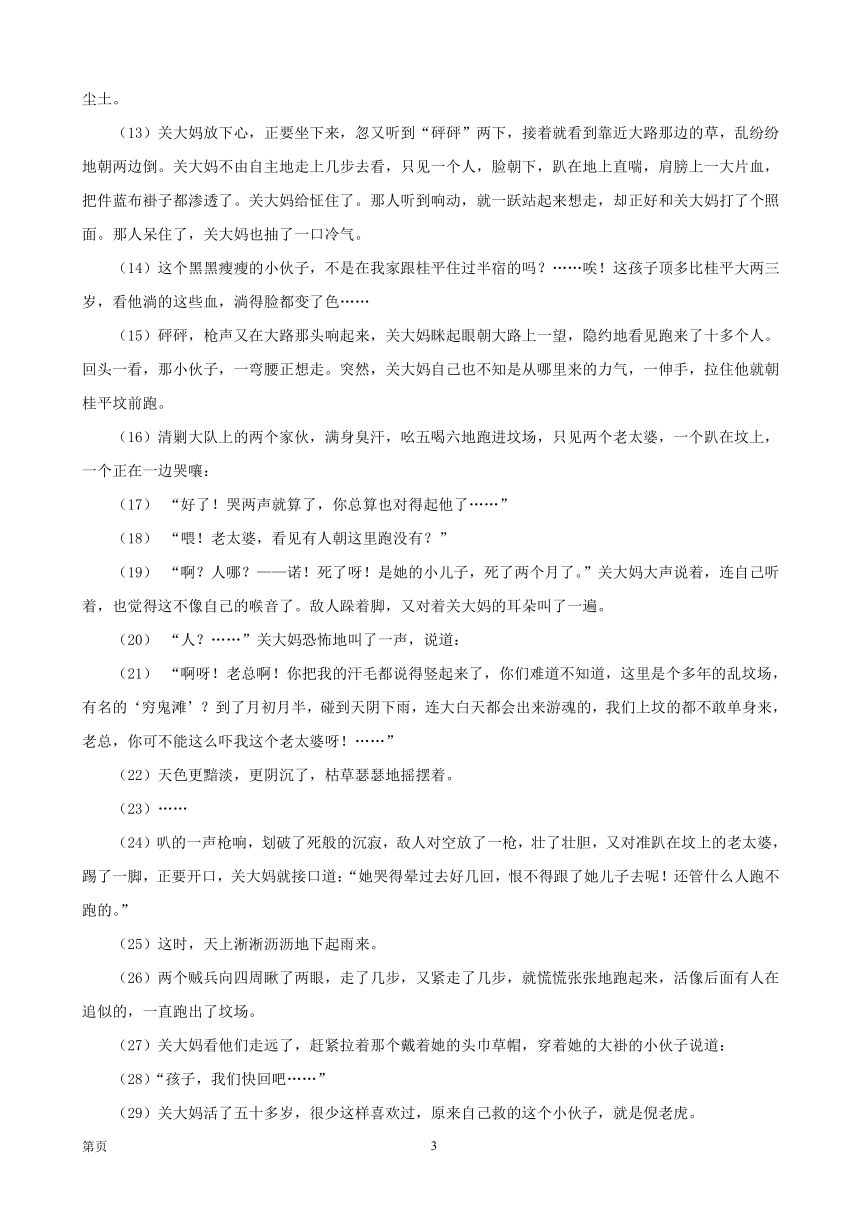

23. 阅读以下《乡土中国》第二章《文字下乡》的思维导图,概述“从空间格局看,乡土社会不需要文字”的原因;字数在100字以内。

七、作文(60分)

24. 阅读下面的材料,根据要求写作。

“担当”,在词典中的意思是“接受并负起责任”。有人认为,担当是一种责任、是一种无私的奉献、也是一种勇气的象征;也有人认为,“佛系”生活才是最理想的生活,担当就是一种负担、是一种束缚。

对此,你有什么看法和见解?请以《担当》为题,写一篇并列式结构的议论文。

要求:选准角度,确定立意,不要套作,不得抄袭,不得泄露个人信息,字数不少于800字。好教育云平台(www.jtyhjy.com)

福州文博名校2022级高一第一学期第二次阶段检测

语文科(题目卷)

(完卷时间:150分钟,总分:150分)

一、单项选择题(每小题2分,共16分)

1. 下列选项中,加点字的读音全都正确的一项是( )

A. 幼稚(zhì) 胆怯(què) 挥斥方遒(qiú)

B. 蹩(biē)脚 抽屉(tì) 雕琢(zuó)

C. 干瘪(biě) 檄(xí)文 揳(xiē)入

D. 孱(chán)弱 冠(guàn)冕 倦怠(dài)

【答案】C

【解析】

【详解】本题考查学生识记现代汉语常用字字音的能力。

A.“胆怯”的“怯”应读qiè。

B.“蹩脚”的“蹩”应读bié;“雕琢”的“琢”应读zhuó。

D.“冠(guàn)冕”的“冠”应读guān。

故选C。

2. 下列选项中,有两个错别字的一项是( )

A. 礼尚往来 接恰 奸计 庸俗

B. 勃然大怒 窒息 寥廓 苍茫

C 祸国泱民 峥嵘 忸怩 棉絮

D. 残羹冷炽 自栩 脑髓 迸涌

【答案】D

【解析】

【详解】本题考查学生辨析现代常用形近字的能力。

A.“接恰”的“恰”应写作“洽”。

B.无错别字。

C.“祸国泱民”的“泱”应写作“殃”。

D.“残羹冷炽”的“炽”应写作“炙”,“自栩”的“栩”应写作“诩”。

故选D。

3. 下列各项中加点词解释正确的一项是( )

A. 无以至千里(没有用来……的办法) 师不必贤于弟子(贤明)

B. 金就砺则利(磨刀石) 士大夫之族(类)

C. 故木受绳则直(绳索) 其下圣人也亦远矣(低于)

D. 吾尝跂而望矣(踮起脚后跟) 六艺经传皆通习之(传记)

【答案】B

【解析】

【详解】本题考查学生理解文言实词在文中的意义的能力。

A.“贤”,超过。句意:老师不一定超过弟子。

C.“绳”,墨线。句意:所以木材经墨线比量过就变得笔直。

D.“传”,古代解释经书的著作。句意:六经的经文和传文都普遍地学习了。

故选B。

4. 下列各句中“而”的用法和意义相同的一项是( )

A. 蟹六跪而二螯 吾从而师之

B 吾尝终日而思矣 锲而不舍

C. 取之于蓝,而青于蓝 惑而不从师

D. 吾尝跂而望矣 君子博学而日参省乎己

【答案】C

【解析】

【详解】本题考查学生理解文言虚词在句中的意义和用法的能力。

A.连词,表并列。句意:螃蟹有六条腿,两个蟹钳。

连词,表承接。句意:我跟从(他)把他当作老师。

B.连词,表修饰。句意:我曾经一天到晚地冥思苦想。好教育云平台(www.jtyhjy.com)

连词,表假设。句意:如果不停地刻下去。

C.连词,表转折。句意:(靛青)是从蓝草里提取的,然而却比蓝草的颜色更青。

连词,表转折。句意:有了疑惑,却不跟老师学习。

D.连词,表修饰。句意:我曾经踮起脚向远处望。

连词,表递进。句意:君子广博地学习,并且每天检验反省自己。

故选C。

5. 下列各句中不含有通假字的一项是( )

A. 或师焉,或不焉 B. 虽有槁暴,不复挺者

C. 师者,所以传道受业解惑也 D. 君子博学而日参省乎己

【答案】D

【解析】

【详解】本题考查学生对文言词语中的通假字现象的理解能力。

A.“不”,通“否”,表否定。句意:不知句子(如何)停顿,向老师请教,有的(疑惑)却不向老师学习。

B.“有”,通“又”,再一次;“暴”通“曝”,暴晒。句意:即使又被风吹日晒而干枯了,(木材)也不会再挺直。

C.“受”通“授”。句意:老师,是(可以)依靠来传授道理、教授学业、解答疑难问题的。

D.没有通假字。句意:君子广博地学习,并且每天检验反省自己。

故选D。

6. 下列各句中加点词古今意义相同的一项是( )

A. 用心一也 B. 吾从而师之 C. 今之众人 D. 吾尝终日而思矣

【答案】D

【解析】

【详解】本题考查学生准确辨析古今异义的能力。

A.“用心”,古义:因为心思;今义:居心。句意:因为心思专一。

B.“从而”,古义:跟从并且;今义:表示结果或进一步的行动。句意:我跟从他并向他学习。

C.“众人”,古义:一般人;今义:大家,很多人。句意:现在的普通人。

D.“终日”:古今义都为整天。句意:我曾经整天地思考。

故选D

7. 下列各句中加点词的用法相同的一项是( )

A. 吾子不齿/百工之人不耻相师 B. 吾从而师之/师道之不复可知矣

C. 非能水也/上食埃土,下饮黄泉 D. 而耻学于师/则耻师焉

【答案】D

【解析】

【详解】本题考查学生对文言实词中的词类活用现象的理解能力。

A. “齿”:名词活用为动词,并列。“耻”:意动用法,以……为耻。句意: 君子不与巫医乐师百工之人并列。/不以互相学习为耻。好教育云平台(www.jtyhjy.com)

B. “师”:意动用法,以……为师。/名词作动词,从师。句意:我跟随他然后以他为师。/跟从老师学习的风尚不能恢复,可以明白了。

C. “水”:名词作动词,游泳。“上”:名词作状语,向上。句意:并不是擅长游泳。/向上吃泥土,向下饮地下水。

D. 两个“耻”都是意动用法,以……为耻。句意:却以向老师学习为耻。/以跟从老师(学习)为耻。

故选D。

8. 请找出与“青,取之于蓝,而青于蓝”句式相同的一项是( )

A. 其闻道也固先乎吾 B. 于其身也,则耻师焉

C. 道之所存,师之所存也 D. 其皆出于此乎

【答案】A

【解析】

【详解】本题考查学生理解与现代汉语不同的句式和用法的能力。

“青,取之于蓝,而青于蓝”句式是状语后置,正常语序为:青,取于蓝之,而于蓝青。句意:靛青,是从蓝草里提取的,然而却比蓝草的颜色更青。

A.状语后置句,正常语序为:其闻道也固乎(于)吾先。句意:他懂得道理本来就比我早。

B.无特殊句式。句意:(但是)对于他自己呢,却以跟从老师(学习)为耻。

C.判断句,“……也”表判断,句意:道理存在的地方,就是老师存在的地方。

D.“其……乎”的固定句式。句意:大概都是出于这个(原因)吧。

故选A。

二、现代文阅读(16分)。

阅读下面的文字,完成下列各题。

坟场救人

茹志鹃

(1)新四军北撤后的第二年,十月尾的一个阴天。

(2)在镇东五里多远的地方,大路边有一大片乱坟场。这就是有名的“穷鬼滩”,后来这里又成了清剿队的刑场;不过那时被杀害的人也都是穷人,所以大家还是叫它“穷鬼滩”。

(3)这里的坟堆大都只有二三尺高,四周稀稀散散地站着几株秃树。来上坟的人很少,野草长得遍地都是,齐齐地有半人高。草已枯黄,给风吹得瑟瑟沙沙地响。

(4)离大路较远,有一座坟,坟上还按了个定胜糕似的坟帽,土色是新的。坟前插着一炷香,放着一碗饭,那饭早已凉了。新烧的一堆纸灰,给风一吹,夹杂着枯叶,一起旋转着直升起来。

(5)天色阴沉,黯淡。

(6)关大妈坐在儿子的坟前,也没唉声叹气,也没号哭,只是发愣。

(7)她老觉得桂平还穿了那件白粗布单褂,敞开了怀,五花大绑地给人押着站在自己面前,响亮地说着:“娘,我们不能世世代代都做人家案板上的肉,……别想我,可要记住这个仇……”

(8)乌云一团接着一团,满天灰沉沉地见不到一块蓝天,只有一只老鹰在低空盘旋着。关大妈眼睁睁地瞪着远处,耳朵里嗡嗡地响着儿子说的那句话:

(9) “娘,我们不能世世代代都做人家案板上的肉啊……”

(10)自从大军北撤以后,儿子一直好像背着自己在做些什么事。常常深更半夜的在外跑。去年年底,一天晚上,一个黑黑瘦瘦的小伙子,提了一个硬小包来找他,那小伙子住了半宿,就悄悄地走了。哪知天刚放亮,清剿队下乡来清乡了,她急忙起来,脚还没跨出房门,就看见桂平高高地爬在屋梁上,正在把那硬包里的纸片,往屋顶上二梁木里塞。

(11)关大妈一想起这事,又把儿子临死前的那句话,跟他临死时那不慌不忙的样子一对,心里好像明白了许多。

(12)叭!一声清脆的枪声,像打在耳朵跟前似的,吓得关大妈急忙站起。可四周静悄悄的,不见个人影,风仍在摆弄那一片野草。掉头望望通到镇上去的那条大路,连个过路人也没有,只是在远处扬起了尘土。

(13)关大妈放下心,正要坐下来,忽又听到“砰砰”两下,接着就看到靠近大路那边的草,乱纷纷地朝两边倒。关大妈不由自主地走上几步去看,只见一个人,脸朝下,趴在地上直喘,肩膀上一大片血,把件蓝布褂子都渗透了。关大妈给怔住了。那人听到响动,就一跃站起来想走,却正好和关大妈打了个照面。那人呆住了,关大妈也抽了一口冷气。

(14)这个黑黑瘦瘦的小伙子,不是在我家跟桂平住过半宿的吗?……唉!这孩子顶多比桂平大两三岁,看他淌的这些血,淌得脸都变了色……

(15)砰砰,枪声又在大路那头响起来,关大妈眯起眼朝大路上一望,隐约地看见跑来了十多个人。回头一看,那小伙子,一弯腰正想走。突然,关大妈自己也不知是从哪里来的力气,一伸手,拉住他就朝桂平坟前跑。

(16)清剿大队上的两个家伙,满身臭汗,吆五喝六地跑进坟场,只见两个老太婆,一个趴在坟上,一个正在一边哭嚷:好教育云平台(www.jtyhjy.com)

(17) “好了!哭两声就算了,你总算也对得起他了……”

(18) “喂!老太婆,看见有人朝这里跑没有?”

(19) “啊?人哪?——诺!死了呀!是她的小儿子,死了两个月了。”关大妈大声说着,连自己听着,也觉得这不像自己的喉音了。敌人跺着脚,又对着关大妈的耳朵叫了一遍。

(20) “人?……”关大妈恐怖地叫了一声,说道:好教育云平台(www.jtyhjy.com)

(21) “啊呀!老总啊!你把我的汗毛都说得竖起来了,你们难道不知道,这里是个多年的乱坟场,有名的‘穷鬼滩’?到了月初月半,碰到天阴下雨,连大白天都会出来游魂的,我们上坟的都不敢单身来,老总,你可不能这么吓我这个老太婆呀!……”

(22)天色更黯淡,更阴沉了,枯草瑟瑟地摇摆着。

(23)……

(24)叭的一声枪响,划破了死般的沉寂,敌人对空放了一枪,壮了壮胆,又对准趴在坟上的老太婆,踢了一脚,正要开口,关大妈就接口道:“她哭得晕过去好几回,恨不得跟了她儿子去呢!还管什么人跑不跑的。”

(25)这时,天上淅淅沥沥地下起雨来。

(26)两个贼兵向四周瞅了两眼,走了几步,又紧走了几步,就慌慌张张地跑起来,活像后面有人在追似的,一直跑出了坟场。

(27)关大妈看他们走远了,赶紧拉着那个戴着她的头巾草帽,穿着她的大褂的小伙子说道:

(28)“孩子,我们快回吧……”

(29)关大妈活了五十多岁,很少这样喜欢过,原来自己救的这个小伙子,就是倪老虎。好教育云平台(www.jtyhjy.com)

(选自《关大妈》,有删改)

9. 下列对小说相关内容的理解,不正确的一项是( )

A. 儿子桂平曾说“我们不能世世代代都做人家案板上的肉”,正是这朴素的阶级觉悟,成了关大妈临危救助革命者倪老虎的直接动力。

B. 关大妈第一眼见到受伤的倪老虎,“那人呆住了,关大妈也抽了一口冷气”,这是因为倪老虎的伤势太严重了,让关大妈手足无措。

C. 关大妈的儿子桂平牺牲后,他的革命战友倪老虎坚持敌后斗争,遭到清剿大队的追捕,中弹受伤后,冲进了桂平新坟附近的草丛中。

D. “她哭得晕过去好几回,恨不得跟了她儿子去呢!还管什么人跑不跑的”一句含有“她都气糊涂了,可能又晕过去了”的潜台词。

10. 下列对小说艺术特色的分析鉴赏,不正确的一项是( )

A. 小说以《坟场救人》为题,直接点明作品叙写的中心事件,这样拟题,既概括了小说的主要内容,又能吸引读者,激发阅读兴趣。

B. 小说脉络清晰,环环相扣。关大妈祭坟、关大妈忆儿、关大妈救人、关大妈与倪老虎回家分别为小说的开端、发展、高潮和结局。

C. 小说引人入胜,先后三次用拟声词“叭”“砰砰”“叭”描写清剿大队追兵的枪声,营造越来越紧张的故事氛围,使读者的心越揪越紧。

D. “穷鬼滩”是关大妈与倪老虎的交汇点,小说通过关大妈智救革命者的故事,着力展示她与清剿大队斗智中所表现出来的沉着冷静的品质。

11. 请结合 - 段情节内容,简要分析关大妈这一典型人物形象。

12. 小说开头和情节展开后有多次环境描写,这些环境描写有哪些作用?请结合作品简要分析。

【答案】9. B 10. C

11. ①勇敢大胆。关大妈应付清剿大队盘问的答话时声音很响,说明她很勇敢。

②当看到受伤的人是和自己的儿子住过半宿的那个人时,关大妈拉住他就往桂平的坟前跑,面对清剿队的盘问时,关大妈为了救革命者非常机智地进行回答,说明关大妈的冷静机智。

③关大妈坟场救人说明关大妈已从一个普通的农妇向革命者转变靠拢。

12. ①小说开头部分对“穷鬼滩”坟场荒凉冷寂的描写,意在渲染凄清悲凉的气氛,烘托儿子牺牲后关大妈内心的悲苦。

②作为社会环境描写,阴森荒凉的“穷鬼滩”表现了当时革命斗争的残酷和普通民众生活的艰难。

③小说在情节展开后,对“穷鬼滩”坟场阴森荒凉的环境特征还有几次描写,其作用主要是推动情节的发展:正是“穷鬼滩”坟场的阴森荒凉,为关大妈对倪老虎的救助和清剿大队的疏于盘查提供了合理性。

【解析】

【9题详解】

本题考查学生对小说相关内容的理解的能力。

B.“这是因为倪老虎的伤势太严重了,让关大妈手足无措”说法错误,这是因为他们彼此都觉得对方似曾相识。原文“这个黑黑瘦瘦的小伙子,不是在我家跟桂平住过半宿的吗”。

故选B。

【10题详解】

本题考查学生对小说艺术特色的分析鉴赏的能力。

C.“先后三次用拟声词‘叭’‘砰砰’‘叭’描写清剿大队追兵的枪声”说法不当,文中先后四次描写了枪声,“叭!一声清脆的枪声”“忽又听到‘砰砰’两下”“砰砰,枪声又在大路那头响起来”“叭的一声枪响”,最后一声是敌人对空放的一枪,是在给自己壮胆。

故选C。

【11题详解】

本题考查学生鉴赏作品的人物形象的能力。

结合“啊?人哪?——喏!死了呀!是她的小儿子,死了两个月了”“我们上坟的都不敢单身来,老总,你可不能这么吓我这个老太婆呀!……”“她哭得晕过去好几回,恨不得跟了她儿子去呢!还管什么人跑不跑的”等分析可知,她说出一番合情合理的话语,机智地解救了倪老虎,体现出她的机智。

由原文“关大妈大声说着,连自己听着,也觉得这不像自己的喉音了”可知,她机智地为解救倪老虎而大声说话,体现出她的勇敢大胆。

由原文“砰砰,枪声又在大路那头响起来,关大妈眯起眼朝大路上一望,隐约地看见跑来了十多个人。回头一看,那小伙子,一弯腰正想走。突然,关大妈自己也不知是从哪里来的力气,一伸手,拉住他就朝桂平坟前跑”可知,关大妈一看小伙子被清剿队的人追杀,一伸手拉住他就往桂平的坟前跑,体现出她的沉着镇静。

由原文“关大妈眼睁睁地瞪着远处,耳朵里嗡嗡地响着儿子说的那句话:‘娘,我们不能世世代代都做人家案板上的肉啊……’”分析,说明她受到了儿子的影响,她在坟场救人时的机智沉着,可以看出关大妈已不再是一个普通的农妇,而是一心向革命者靠拢了。

【12题详解】

本题考查学生分析理解文中环境描写的作用的能力。

小说开头说“这里的坟堆大都只有二三尺高,四周稀稀散散地站着几株秃树。来上坟的人很少,野草长得遍地都是,齐齐地有半人高。草已枯黄,给风吹得瑟瑟沙沙地响”,“坟堆”“几株秃树”“野草”“桔黄”等词表现了坟场的荒凉,渲染了坟场的凄清气氛。“坟上还按了个定胜糕似的坟帽,土色是新的。坟前插着一炷香,放着一碗饭,那饭早已凉了。新烧的一堆纸灰,给风一吹,夹杂着枯叶,一起旋转着直升起来”“天色阴沉,黯淡”,营造了荒凉凄清的气氛,烘托出关大妈因儿子去世内心悲痛的心情。

中间部分“乌云一团接着一团,满天灰沉沉地见不到一块蓝天,只有一只老鹰在低空盘旋着”“可四周静悄悄的,不见个人影,风仍在摆弄那一片野草。掉头望望通到镇上去的那条大路,连个过路人也没有,只是在远处扬起了尘土”“天色更黯淡,更阴沉了,枯草瑟瑟地摇摆着”等句子同样表现了坟场的荒凉,因为坟场的荒凉,所以革命者倪老虎会来此处藏身,这才恰巧遇到了关大妈,被关大妈所救,也是因为坟场的荒凉,所以清剿队因为害怕紧张没有严格盘查,倪老虎才能逃过追剿,所以推动了故事情节的发展。

同时文章在描写“穷鬼滩”的时候说“大路边有一大片乱坟场。这就是有名的‘穷鬼滩’,后来这里又成了清剿队的刑场;不过那时被杀害的人也都是穷人,所以大家还是叫它‘穷鬼滩’”,所以这阴森的“穷鬼滩”实际上也反映了当时的现实,展现出民众生活的艰难以及革命斗争的残酷。

三、文言文阅读(15分)

阅读下面的文言文,完成下列试题。

问说

刘开

君子之学必好问。问与学,相辅而行者也。非学无以致疑,非问无以广识。好学而不勤问,非真能好学者也。理明矣,而或不达于事;识其大矣,而或不知其细,舍问,其奚决焉?

贤于己者,问焉以破其疑,所谓“就有道而正”也。不如己者,问焉以求一得,所谓“以能问于不能,以多问于寡”也。等于己者,问焉以资切磋,所谓“交相问难,审问而明辨之”也。

古之人虚中乐善,不择事而问焉,不择人而问焉,取其有益于身而已。是故狂夫之言,圣人择之;刍荛之微,先民询之。舜以天子而询于匹夫,以大知而察及迩言,非苟为谦,诚取善之弘也。

是己而非人俗之同病学有未达强以为知理有未安妄以臆度如是则终身几无可问之事。贤于己者,忌之而不愿问焉;不如己者,轻之而不屑问焉;等于己者,狎之而不甘问焉。如是,则天下几无可问之人。人不足服矣,事无可疑矣,此唯师心自用耳。夫自用,其小者也;自知其陋而谨护其失,宁使学终不进,不欲虚以下人,此为害于心术者大,而蹈之者常十之八九。

且夫不好问者,由心不能虚也;心之不虚,由好学之不诚也。亦非不潜心专力之故;其学非古人之学,其好亦非古入之好也。不能问,宜也。

智者千虑,必有一失。圣人所不知,未必不为愚人之所知也;愚人之所能,未必非圣人之所不能也。理无专在,而学无止境也。然则问可少耶?《周礼》,外朝以询万民,国之政事尚问及庶人,是故贵可以问贱,贤可以问不肖,而老可以问幼,唯道之所成而已矣。

孔文子不耻下问,夫子贤之。古人以问为美德,而并不见其有可耻也,后之君子反争以问为耻,然则古人所深耻者,后世且行之而不以为耻者多矣,悲夫!

(有删改)

13. 下列对文中画波浪线部分的断句,正确的一项是( )

A. 是己/而非人俗之同病/学有未达/强以为知/理有未安/妄以臆度/如是/则终身几无可问之事

B. 是己而非人/俗之同病/学有未达/强以为知理/有未安/妄以臆度如是/则终身几无可问之事

C. 是己而非人/俗之同病/学有未达/强以为知/理有未安/妄以臆度/如是/则终身几无可问之事

D. 是己/而非人俗之同病/学有未达/强以为知理/有未安/妄以意度如是/则终身几无可问之事

14. 下列对文中加点词语的相关内容的解说,不正确的一项是( )

A. 先民,古代贤人,也可泛指古人,本文中取古代贤人之意。

B. 匹夫,古代指平民中的男子,东汉以后亦泛指平民百姓。

C. 《周礼》又称《周官》,是儒家经典,相传为西周时期的著名政治家、思想家、文学家、军事家周公旦所著。

D. 孔文子,也称作孔子,是儒家学派创始人,他开创私人讲学之风,有弟子三千,其中贤人七十二。

15. 不列对原文有关内容的概括和分析,不正确的一项是( )

A. 文章开篇点题:学习一定要好问。“问”和“学”是相辅相成地进行的,不“学”就不能提出疑难,不“问”就不能增长知识。好教育云平台(www.jtyhjy.com)

B. 第2段作者从反面阐明“问”的重要作用:问不择人,破疑有得。运用引用论证的方法,用古代先贤的言行作为立论的依据。

C. 第3段阐述古人以好问为典范,圣人采纳地位低微的樵夫的言论,舜帝有天子的身份却向平民询问,为下文针砭时弊作了铺垫。

D. 与《师说》着重从“师”的角度,强调“师”的重要性有所不同的是,本文着重从“问”的角度,主张“学必好问”。

16. 把文中画横线的句子翻译成现代汉语。

①圣人所不知,未必不为愚人之所知也;愚人之所能,未必非圣人之所不能也。

②是故贵可以问贱,贤可以问不肖,而老可以问幼,唯道之所成而已矣。

【答案】13. C 14. D 15. B

16. (1)圣人不知道的,未必不被愚人知道;愚人能够做到的,圣人未必就能做到。

(2)因此,地位高的人可以向地位低的人询问,贤德的人可以向不贤德的人询问,老人可以向小孩询问,只要道德学问方面有成就就可以了。

【解析】

【13题详解】

本题考查学生文言文断句的能力。

句意:认为自己对而别人不对,(这是)世俗人的共同毛病。学习有未贯通(不理解的地方,却)偏偏以为理解;(所持的)道理有不稳妥的(地方,却)胡乱地凭主观猜测。像这样,就终生几乎没有(什么)可以询问的事情了。

“学有未达”与“理有未安”句式结构相同,前后应断开,排除BD。

“是己而非人”中的“是”与“非”相对,整个句子语意完整,中间不可断开,排除A。

故选C。

【14题详解】

本题考查学生了解并掌握常见的文学文化常识的能力。

D.“孔文子,也称作孔子……有弟子三千,其中贤人七十二”表述错误,孔文子是卫国的大夫,他聪明好学,又非常谦虚,因而死后卫国国君赐予他“文子”的称号,后人称他为“孔文子”,与孔子并非一人。

故选D。

【15题详解】

本题考查学生理解文章内容的能力。

B.“第2段作者从反面阐明”错,由原文“贤于己者,问焉以破其疑……”可知,在第2段中,作者是从正面阐明“问”的重要作用。

故选B。

【16题详解】

本题考查学生理解并翻译文言文句子的能力。

(1)“所不知”,所字结构,不知道的内容;“为……所”,表被动,被;“所能”,能够做到的。

(2)“是故”,因此;“贵”“贱”,形容词用作名词,地位高的人,地位低的人;“不肖”,不贤德的人;“唯”,只要。

参考译文:

君子学习一定喜欢询问。问和学是相辅相成地进行的。不学习就没有办法产生疑问,不询问就没有办法增加知识。喜欢学习却不勤于询问,并不是真正喜欢学习的人。道理弄明白了,但有的人还不能把道理用于实践;认识到事物大体的样子,但有的人还不知道事物细微的方面,(对这些问题,)除了询问,还能怎么解决呢?

(对)比自己道德才能高的人,向他们询问,来破除那些疑问,(这就是孔子)所说的“到有道的人那里去匡正自己”。(对)不如自己的人,向他们询问,来求得一点见解,(这就是曾子)所说的“有才能的人向没有才能的人请教,知识渊博的人向学识肤浅的人请教”。(对)同自己水平相当的人,向他们询问,来共同研究,(这就是)所谓的“互相诘问,详细地考察,明确地分辨”。

古代的人虚心并乐于采纳善言善事,不挑选事情去询问,不挑选人去询问,(只要)从中吸取有益于自身的东西就可以了。因此狂放的人的话,圣人采纳它;地位低下的樵夫,古代贤人也向他询问。舜有着天子的身份却向平民询问,凭大智慧去了解那些浅显的话,这并不是一时故作谦虚,实在是要从多方面听取有益的意见。

认为自己对而别人不对,(这是)世俗人的共同毛病。学习有未贯通(不理解的地方,却)偏偏以为理解;(所持的)道理有不稳妥的(地方,却)胡乱地凭主观猜测。像这样,就终生几乎没有(什么)可以询问的事情了。(对)比自己道德才能高的人,就妒忌他而不愿意向他询问;(对)不如自己的人,就轻视他而(认为)不值得向他询问;(对)同自己水平相当的人,抱着嬉戏的态度而不敬重他,不甘愿向他询问。像这样,天下就几乎没有可以询问的人了。(什么)人都不值得佩服了,(什么)事都没有可疑惑的了,这只是自以为是罢了。自以为是,那错误还是小的;自己知道自己的浅薄却严密地掩盖自己的过错,宁愿让学习最终不进步,(也)不愿意虚心向别人请教,这样危害自己的内心修养,(错误可就)大了,而陷入这种大错误的人常常占十分之八九。

况且那些不喜欢询问的人,是由于不虚心;不虚心,是由于并不真正喜欢学习。(这)也不是不潜心钻研的缘故,他们学的并不是古人学习的内容,他们爱好的也不是古人的爱好。不善于询问,是理所当然的。

聪明的人经过多次考虑,也一定会出现个别失误。圣人不知道的,未必不被愚人知道;愚人能够做到的,未必不是圣人不能做到的。真理不会由某些人独占,学习也没有止境。既然这样,那么询问可以缺少吗?按照《周礼》,在朝堂外向百姓询问,国家的政治大事尚且向平民询问,因此,地位高的人可以向地位低的人询问,贤德的人可以向不贤德的人询问,老人可以向小孩询问,只要道德学问方面有成就就可以了。

孔文子不以向地位比自己低的人请教为耻,孔子认为他很贤德。古人以询问为美德,并不见得有什么可耻的地方,后来的君子们却争着以询问为耻,既然这样,那么古人深以为耻的,后人做了并且不认为可耻的事情就太多了,可悲啊!

五、古诗鉴赏(9分)

阅读下面这首词,完成下面小题。好教育云平台(www.jtyhjy.com)

白帝【注】

杜甫

白帝城中云出门,白帝城下雨翻盆。

高江急峡雷霆斗,古木苍藤日月昏。

戎马不如归马逸,千家今有百家存。

哀哀寡妇诛求尽,恸哭秋原何处村?

【注】此诗写于诗人寓居夔州期间,这期间诗人还创作了《秋兴八首》《登高》等作品。

17. 下列对这首诗的赏析,不恰当的一项是( )

A. 首联照应题目,写白帝城云雨翻腾的景象:云气从城门涌出,大雨倾盆而下。

B. 颔联对句工巧,写出黑云压城大雨将至的昏暗沉寂气氛,读来有身临其境之感。

C. 诗歌前两联以风雨起兴,为后两联展现凄凉萧索、满目疮痍的社会面貌做铺垫。

D. 尾联以孤苦无依的寡妇被搜刮尽净、哀愁恸哭的悲剧形象,控诉黑暗的社会现实。

18. 诗歌的颈联表达了怎样的思想感情?是怎样表达的?请结合诗句简要分析。

【答案】17. B 18. ①思想感情:表达了对国家动荡、民不聊生的社会现实沉郁的忧思,对安宁的渴望,对战争的厌恶,对乱世百姓的同情。②用了对比的手法:以“戎马”和“归马”对比,以“归马”的安逸,反衬“戎马”的劳累、紧张,突出了战乱对百姓生活的侵扰;往昔“千家”和战乱后仅余“百家”对比,揭示了战乱造成的生灵涂炭、十室九空的恶果。

【解析】

【分析】

【17题详解】

本题考查学生理解分析诗歌内容,赏析诗歌语言、艺术手法和思想情感能力。

B.“大雨将至的昏暗沉寂气氛”错,首联“雨翻盆”写大雨已至,“雷霆斗”也非“沉寂”。

故选B。

【18题详解】

本题考查学生评价诗歌思想内容和情感,鉴赏诗歌表达技巧的能力。

第一问:“颈联表达了诗人怎样的思想感情”,是考查学生赏析诗人情感能力。

“戎马不如归马逸,千家今有百家存”意思是“战马不如归耕的牧马闲逸,战乱使原有千户人家而今只有百家尚存”,这一联主要描写荒原上闲蹓着的“归马”和横遭洗劫后的村庄。戎马劳累紧张,现在千家仅余百家,这些展现了当时社会的动荡,展现了民不聊生的社会现实,流露出对乱世百姓的同情,对安宁和平生活的渴盼;而这一切都是由战争造成,所以还表达对战争的厌恶之情。

第二问:“是怎样表达的”,是考查学生赏析颈联抒情手法能力。

“戎马不如归马逸,千家今有百家存”意思是“战马不如归耕的牧马闲逸,战乱使原有千户人家而今只有百家尚存”,前一句写“戎马”和“归马”,“归马”是闲逸的,“戎马”是劳累的,这是运用反衬手法,以归马的安逸来反衬戎马的劳累紧张,可以看出战乱对百姓生活的侵扰;后一句写“千家”和“百家”,“千家”是往昔的情形,而“百家”是现在的状况,今昔对比,而这一切是由于战乱造成。考生可以从对比或反衬的角度分析。

五、名篇名句默写(20分,每空1分)

19. 把下列句子补写完整

(1)我有嘉宾,_______________________。

(2)月明星稀,_______________________。

(3)暧暧远人村,_______________________。

(4)狗吠深巷中,_______________________。

(5)海客谈瀛洲,_______________________。

(6)谢公宿处今尚在,_______________________。

(7)熊咆龙吟殷岩泉,_______________________。

(8)_______________________,失向来之烟霞。

(9)_______________________,百年多病独登台。

(10)艰难苦恨繁霜鬓,_______________________。

(11)_______________________,犹抱琵琶半遮面。

(12)大弦嘈嘈如急雨,_______________________。

(13)_______________________,相逢何必曾相识。

(14)我从去年辞帝京,_______________________。

(15)羽扇纶巾,谈笑间,_______________________。

(16)人生如梦,_______________________。

(17)元嘉草草,封狼居胥,_____________________。

(18)_____________________,怎敌他、晚来风急!

(19)假舆马者,非利足也,_______________________。

(20)_______________________,善假于物也。

【答案】 ①. 鼓瑟吹笙 ②. 乌鹊南飞 ③. 依依墟里烟 ④. 鸡鸣桑树颠 ⑤. 烟涛微茫信难求 ⑥. 渌水荡漾清猿啼 ⑦. 栗深林兮惊层巅 ⑧. 惟觉时之枕席 ⑨. 万里悲秋常作客 ⑩. 潦倒新停浊酒杯 . 千呼万唤始出来 . 小弦切切如私语 . 同是天涯沦落人 . 谪居卧病浔阳城 . 樯橹灰飞烟灭 . 一尊还酹江月 . 赢得仓皇北顾 . 三杯两盏淡酒 . 而致千里 . 君子生非异也

【解析】

【详解】本题考查学生准确默写名句名篇的能力。

易错字词有:“瑟”“笙”“鹊”“墟”“颠”“渌”“栗”“作”“谪”“橹”“酹”“致”。

六、语言文字运用(14分)

(一)

阅读下面的文字,完成试题。

乡土文化既是一方水土独特的精神创造和审美创造,又是人们乡土情感、亲和力和自豪感的凭借,更是永不过时的文化资源和文化资本。近年来,我国各地兴起了“乡土文化热”,( ),作为重要的文化资源和文化资本。春节庙会、清明祭祖、端午赛龙舟、重阳登高等传统民俗活动___________地进行,展现了乡土文化旺盛顽强的生命力。乡村旅游大发展,传统村落成为人们___________的旅游胜地,民俗体验、乡村写生等成为消费热点。美丽乡村建设蓬勃兴起,保持乡土文化、传承乡村特色成为一致共识,一批充满地域特色、文化底蕴深厚的美丽乡村在全国各地不断涌现。景德镇陶瓷、淄博琉璃、潍坊风筝等___________的乡土工艺品以及泰山皮影、日照农民画等乡土民间艺术纷纷走出国门,中国乡土文化正以愈发自信的步伐走向世界,挺立于世界文化之林。好教育云平台(www.jtyhjy.com)

实践证明,中国乡土文化历经劫难而不亡,___________而新生,我们完全有理由树立对乡土文化的自信,这是文化自信的核心构成,决定着文化自信的深度和广度。

20. 下列在文中括号内补写的语句,最恰当的一项是( )

A. 使乡土文化成为一种时尚文化,成为人们的一种情结

B. 成为一种时尚文化,人们把乡土文化作为一种情结

C. 乡土文化成为一种情结,人们把乡土文化作为一种时尚文化

D. 乡土文化成为一种时尚文化,人们把乡土文化作为一种情结

21. 依次填入文中横线上的成语,全都恰当的一项是( )

A. 方兴未艾 心驰神往 匠心独运 饱经风霜

B. 如火如荼 趋之若鹜 别开生面 饱经沧桑

C. 如火如荼 心驰神往 匠心独运 饱经风霜

D. 方兴未艾 趋之若鹜 别开生面 饱经沧桑

22. 文中画波浪线的句子有语病,下列修改最恰当的一项是( )

A. 保持乡土文化、传承乡村特色成为共识,一批文化底蕴深厚、充满地域特色的美丽乡村在全国各地不断涌现。

B. 传承乡土文化、保持乡村特色成为共识,一批文化底蕴深厚、充满地域特色的美丽乡村在全国各地不断涌现。

C. 传承乡土文化、保持乡村特色成为共识,一批充满地域特色、文化底蕴深厚的美丽乡村在全国各地不断涌现。

D. 保持乡土文化、传承乡村特色成为一致共识,一批充满地域特色、文化底蕴深厚的美丽乡村在全国各地不断涌现。

【答案】20. D 21. C 22. B

【解析】

【20题详解】

本题考查学生语言表达之语句复位的能力。

根据括号后的内容“作为重要的文化资源和文化资本”,可知括号内句子的主语是“乡土文化”,排除AB。

C.“成为一种情结”和“作为一种时尚文化”语序应该调换一下,“时尚文化”与前面“乡土文化热”衔接紧密,“一种情结”与后面的“作为重要的文化资源和文化资本”衔接紧密,应先是“时尚文化”,再是“情结”,否则不符合逻辑,排除C。

故选D。

【21题详解】

本题考查学生正确使用成语的能力。

第一空:“方兴未艾”,事物正在兴起、发展,一时不会终止。“如火如荼”,原形容军容之盛,现用来形容旺盛、热烈或激烈。“方兴未艾”不能作状语,此处应选“如火如荼”。

第二空:“心驰神往”,心神飞到(向往的地方)。“趋之若鹜”,像鸭子一样,成群地跑过去,形容许多人争着去追逐某种事物(含贬义)。此处语境“旅游胜地”无贬义,应选“心驰神往”。

第三空:“匠心独运”,在文学、艺术等方面独创性地运用巧妙的心思。“别开生面”,另外开展新的局面或创造新的形式。结合所填词语修饰“乡土工艺品”分析,此处应选“匠心独运”。

第四空:“饱经风霜”,形容经历过很多艰难困苦。“饱经沧桑”,形容经历过很多世事变迁。结合语境“中国乡土文化历经劫难而不亡”“新生”分析,此处应选“饱经风霜”。

故选C。

【22题详解】

本题考查学生辨析并修改病句的能力。

原句子有三处语病:

一、“保持”与“文化”、“传承”与“特色”搭配不当,要改为“传承乡土文化、保持乡村特色”;

二、成分赘余,“一致”与“共识”语意存在重复,可以将“一致”去掉。

三、“充满地域特色、文化底蕴深厚”语序不当,结合前文“乡土文化、乡村特色”的顺序,要改为“一批文化底蕴深厚、充满地域特色”与前文呼应。

修改后为:传承乡土文化、保持乡村特色成为共识,一批文化底蕴深厚、充满地域特色的美丽乡村在全国各地不断涌现。

故选B。

(二)

23. 阅读以下《乡土中国》第二章《文字下乡》的思维导图,概述“从空间格局看,乡土社会不需要文字”的原因;字数在100字以内。

【答案】乡下人没机会学习,也没有识字环境。且文字有“间接接触,词不达意”“难尽合当时当地的圈局”“文字运用须讲究文法”等局限。乡土社会是面对面的熟人社会,人们之间有多种传情达意的象征体系,可以当面表达。

【解析】

【详解】本题考查学生图文转换和语言表达简明、连贯、准确的能力。

分析思维导图,从三个部分分析“文字下乡”,即“乡下人不愚”“文字的局限”“‘面对面的社群’直接会意”等。

“乡下人不愚”的原因是“不需要文字”“没机会学习”“没识字环境”。“‘面对面的社群’直接会意”体现在“多种传情达意的象征体系,如语言、动作、表情等”。

分析“文字的局限”的体现为“间接接触,词不达意”“难尽合当时当地的圈局”“文字运用须讲究文法”等,乡土社会是面对面的熟人社会,人们可以当面表达,不必求助于文字。最后得出结论“从空间格局看,乡土社会不需要文字”。

抓住“乡下人不愚”“文字的局限”等分析乡土社会不需要文字的原因。

七、作文(60分)

24. 阅读下面的材料,根据要求写作。

“担当”,在词典中的意思是“接受并负起责任”。有人认为,担当是一种责任、是一种无私的奉献、也是一种勇气的象征;也有人认为,“佛系”生活才是最理想的生活,担当就是一种负担、是一种束缚。

对此,你有什么看法和见解?请以《担当》为题,写一篇并列式结构的议论文。

要求:选准角度,确定立意,不要套作,不得抄袭,不得泄露个人信息,字数不少于800字。好教育云平台(www.jtyhjy.com)

【答案】例文:

担当

浩瀚夜空,因背负着收纳繁星皓月的担当,才越显深邃神秘;莽莽大地,因背负着收容嫩草绿树的担当,才呈现勃勃生机;潺潺溪流,因背负着收留游鱼细石的担当,而更显其清澈可人;绚丽花朵,因背负着招待忙蜂舞蝶的担当,才有秋日香甜硕果。人也一样,因背负着担当,勇往直前,才有更灿烂的明天。

敢于担当,使人获得成功。唐太宗李世民因肩负拯救天下百姓的担当而推翻暴政,获得了百姓的拥戴;邓世昌因肩负保卫祖国的重任而驾驶着战舰与敌人同归于尽,光荣地被载入了史册;黄旭华因肩负国富民安这一伟大担当而忘我工作,终身战斗在科研一线,使我国单薄的海防强大起来。从古到今这些事例都诠释了一个道理,只有肩负担当,才能最大可能获得成功。

敢于担当,使人彰显伟大。王顺友,一位朴实坚强的邮递员,他在艰苦的条件下过滩涉水,翻山越岭,用一个人的长征传邮万里,用20年的跋涉飞雪传心,演绎了一段世界邮政的传奇。为什么他要这样做?这是因为收信者与寄信者的期待化为了厚重的担当,时刻激励着他,才造就了投递准确率100%的奇迹。一位凡人,历经艰难,背负担当,而彰显伟大。

敢于担当,使人造福世界。袁隆平,一位真正的耕耘者。当他还是一个乡村老师的时候,已经具有颠覆权威的胆识;当他名誉天下的时候,却只专注于田间,淡泊名利。为什么他要这样做?这是因为在他的心中背负着让人远离饥饿的担当。一介农夫,播撒智慧,肩负担当,而造福世界。

敢于担当,使人超越对死亡的畏惧。桂希恩,一位温和而坚定的仁者。他把温暖传递,他让爱心凝聚,直到更多的人向艾滋病患者张开双臂,直到角落里的人们看到春天。为什么他要这样做?这是因为仁者的担当让他知难而上。他不惧怕死亡,因为他对世界有博大的爱。一位仁者,汇聚爱心,肩负担当,而超越对死亡的畏惧。好教育云平台(www.jtyhjy.com)

歌德曾说过“责任就是对自己要去做的事情有一种爱”,这种爱使那些真正热爱自己事业的人们获得成功与荣誉,并受到人们的尊敬。担当,是每个人肩头的责任,是不可丢弃的使命,是我们前进的动力,让我们肩负担当,勇往直前,奔赴人生最美的桃花源。

【解析】

【详解】本题考查学生的写作能力。

审题:

本题是一道命题作文题。

材料第一句首先解释了“担当”一词的含义。从词语本身的解释来说,“担当”就是强调我们要有责任意识,勇敢承担起自己的责任。其次,则列举了人们对于“担当”和“佛系”的两种相反观点,前者肯定担当,赞扬担当,认为有担当者能承担并负责任,在关键时刻不推诿塞责,能迎难而上,挺身而出,体现出一种舍我其谁的勇气。而后者则指出“担当”会使人负累,无法使人过上轻松自在的理想生活。对此,我们可以肯定“佛系”生活中的乐观潇洒态度,也应该认识到:有担当,既是一种责任意识的体现,也是一种可贵的精神品质,还是从古至今每一位有为的中华儿女应该具备的素养。

试题要求以“担当”为题,说明其在态度上是肯定“担当”而否定“佛系”的。对此,写作时应该肯定、赞扬担当,并呼应广大青年勇于担当。此外,试题还要求写一篇并列式结构的议论文,对此可以从“担当”的意义和重要性方面去多角度并列论证,也可以针对青少年如何才能勇于“担当”去展开并列式论证。比如,我们可以从以下几个方面思考:(1)担当是一种态度。它需要铁肩担道义的气魄,舍我其谁的勇气,不计较得失,不在乎流言,让自己成为基石,担当起家庭、社会、民族、国家赋予他的使命。(2)担当是一种行动。担当即“当仁不让”,面对河南农村的艾滋病人和孤童,杜聪用无疆的大爱、陈为军用冷峻的镜头来担当;面对被无辜屠杀的中国人,被历次掩盖、遗忘的历史,王选用正视来担当、张纯如用真相和年轻的生命来担当。(3)担当需要能力和智慧。担当不仅仅是匹夫逞一时之勇,莽夫抒一时之气,它更需要我们有敏锐的判断,有坚实的双肩。回溯历史,烛之武、触龙用智慧和巧言来担当国家的危难,司马迁用忍辱负重、用《史记》来担当历史赋予他的良史之职,谭嗣同用流血为中国之变法担当,鲁迅用如椽大笔担当起刺破黑暗的重任。面对责任与重任,我们有足够的能力与智慧吗?总之,考生只要围绕“担当”来写都是符合要求的。

立意:

1.勇担当,敢作为,做完美的新时代青年。

2.担当和作为是一体的,有担当就要有作为。

3.心中有家国,青年有担当。

4.既要有担当之行,又要有担当之境。

PAGE

8

第页

语文科(题目卷)

(完卷时间:150分钟,总分:150分)

一、单项选择题(每小题2分,共16分)

1. 下列选项中,加点字的读音全都正确的一项是( )

A. 幼稚(zhì) 胆怯(què) 挥斥方遒(qiú)

B. 蹩(biē)脚 抽屉(tì) 雕琢(zuó)

C. 干瘪(biě) 檄(xí)文 揳(xiē)入

D. 孱(chán)弱 冠(guàn)冕 倦怠(dài)

2. 下列选项中,有两个错别字的一项是( )

A. 礼尚往来 接恰 奸计 庸俗

B. 勃然大怒 窒息 寥廓 苍茫

C 祸国泱民 峥嵘 忸怩 棉絮

D. 残羹冷炽 自栩 脑髓 迸涌

3. 下列各项中加点词解释正确的一项是( )

A. 无以至千里(没有用来……的办法) 师不必贤于弟子(贤明)

B. 金就砺则利(磨刀石) 士大夫之族(类)

C. 故木受绳则直(绳索) 其下圣人也亦远矣(低于)

D. 吾尝跂而望矣(踮起脚后跟) 六艺经传皆通习之(传记)

4. 下列各句中“而”的用法和意义相同的一项是( )

A. 蟹六跪而二螯 吾从而师之

B 吾尝终日而思矣 锲而不舍

C. 取之于蓝,而青于蓝 惑而不从师

D. 吾尝跂而望矣 君子博学而日参省乎己

5. 下列各句中不含有通假字的一项是( )

A. 或师焉,或不焉 B. 虽有槁暴,不复挺者

C. 师者,所以传道受业解惑也 D. 君子博学而日参省乎己

6. 下列各句中加点词古今意义相同的一项是( )

A. 用心一也 B. 吾从而师之 C. 今之众人 D. 吾尝终日而思矣

7. 下列各句中加点词的用法相同的一项是( )

A. 吾子不齿/百工之人不耻相师 B. 吾从而师之/师道之不复可知矣

C. 非能水也/上食埃土,下饮黄泉 D. 而耻学于师/则耻师焉

8. 请找出与“青,取之于蓝,而青于蓝”句式相同的一项是( )

A. 其闻道也固先乎吾 B. 于其身也,则耻师焉

C. 道之所存,师之所存也 D. 其皆出于此乎

二、现代文阅读(16分)。

阅读下面的文字,完成下列各题。

坟场救人

茹志鹃

(1)新四军北撤后的第二年,十月尾的一个阴天。

(2)在镇东五里多远的地方,大路边有一大片乱坟场。这就是有名的“穷鬼滩”,后来这里又成了清剿队的刑场;不过那时被杀害的人也都是穷人,所以大家还是叫它“穷鬼滩”。

(3)这里的坟堆大都只有二三尺高,四周稀稀散散地站着几株秃树。来上坟的人很少,野草长得遍地都是,齐齐地有半人高。草已枯黄,给风吹得瑟瑟沙沙地响。

(4)离大路较远,有一座坟,坟上还按了个定胜糕似的坟帽,土色是新的。坟前插着一炷香,放着一碗饭,那饭早已凉了。新烧的一堆纸灰,给风一吹,夹杂着枯叶,一起旋转着直升起来。

(5)天色阴沉,黯淡。

(6)关大妈坐在儿子的坟前,也没唉声叹气,也没号哭,只是发愣。

(7)她老觉得桂平还穿了那件白粗布单褂,敞开了怀,五花大绑地给人押着站在自己面前,响亮地说着:“娘,我们不能世世代代都做人家案板上的肉,……别想我,可要记住这个仇……”

(8)乌云一团接着一团,满天灰沉沉地见不到一块蓝天,只有一只老鹰在低空盘旋着。关大妈眼睁睁地瞪着远处,耳朵里嗡嗡地响着儿子说的那句话:

(9) “娘,我们不能世世代代都做人家案板上的肉啊……”

(10)自从大军北撤以后,儿子一直好像背着自己在做些什么事。常常深更半夜的在外跑。去年年底,一天晚上,一个黑黑瘦瘦的小伙子,提了一个硬小包来找他,那小伙子住了半宿,就悄悄地走了。哪知天刚放亮,清剿队下乡来清乡了,她急忙起来,脚还没跨出房门,就看见桂平高高地爬在屋梁上,正在把那硬包里的纸片,往屋顶上二梁木里塞。

(11)关大妈一想起这事,又把儿子临死前的那句话,跟他临死时那不慌不忙的样子一对,心里好像明白了许多。

(12)叭!一声清脆的枪声,像打在耳朵跟前似的,吓得关大妈急忙站起。可四周静悄悄的,不见个人影,风仍在摆弄那一片野草。掉头望望通到镇上去的那条大路,连个过路人也没有,只是在远处扬起了尘土。

(13)关大妈放下心,正要坐下来,忽又听到“砰砰”两下,接着就看到靠近大路那边的草,乱纷纷地朝两边倒。关大妈不由自主地走上几步去看,只见一个人,脸朝下,趴在地上直喘,肩膀上一大片血,把件蓝布褂子都渗透了。关大妈给怔住了。那人听到响动,就一跃站起来想走,却正好和关大妈打了个照面。那人呆住了,关大妈也抽了一口冷气。

(14)这个黑黑瘦瘦的小伙子,不是在我家跟桂平住过半宿的吗?……唉!这孩子顶多比桂平大两三岁,看他淌的这些血,淌得脸都变了色……

(15)砰砰,枪声又在大路那头响起来,关大妈眯起眼朝大路上一望,隐约地看见跑来了十多个人。回头一看,那小伙子,一弯腰正想走。突然,关大妈自己也不知是从哪里来的力气,一伸手,拉住他就朝桂平坟前跑。

(16)清剿大队上的两个家伙,满身臭汗,吆五喝六地跑进坟场,只见两个老太婆,一个趴在坟上,一个正在一边哭嚷:好教育云平台(www.jtyhjy.com)

(17) “好了!哭两声就算了,你总算也对得起他了……”

(18) “喂!老太婆,看见有人朝这里跑没有?”

(19) “啊?人哪?——诺!死了呀!是她的小儿子,死了两个月了。”关大妈大声说着,连自己听着,也觉得这不像自己的喉音了。敌人跺着脚,又对着关大妈的耳朵叫了一遍。

(20) “人?……”关大妈恐怖地叫了一声,说道:好教育云平台(www.jtyhjy.com)

(21) “啊呀!老总啊!你把我的汗毛都说得竖起来了,你们难道不知道,这里是个多年的乱坟场,有名的‘穷鬼滩’?到了月初月半,碰到天阴下雨,连大白天都会出来游魂的,我们上坟的都不敢单身来,老总,你可不能这么吓我这个老太婆呀!……”

(22)天色更黯淡,更阴沉了,枯草瑟瑟地摇摆着。

(23)……

(24)叭的一声枪响,划破了死般的沉寂,敌人对空放了一枪,壮了壮胆,又对准趴在坟上的老太婆,踢了一脚,正要开口,关大妈就接口道:“她哭得晕过去好几回,恨不得跟了她儿子去呢!还管什么人跑不跑的。”

(25)这时,天上淅淅沥沥地下起雨来。

(26)两个贼兵向四周瞅了两眼,走了几步,又紧走了几步,就慌慌张张地跑起来,活像后面有人在追似的,一直跑出了坟场。

(27)关大妈看他们走远了,赶紧拉着那个戴着她的头巾草帽,穿着她的大褂的小伙子说道:

(28)“孩子,我们快回吧……”

(29)关大妈活了五十多岁,很少这样喜欢过,原来自己救的这个小伙子,就是倪老虎。好教育云平台(www.jtyhjy.com)

(选自《关大妈》,有删改)

9. 下列对小说相关内容的理解,不正确的一项是( )

A. 儿子桂平曾说“我们不能世世代代都做人家案板上的肉”,正是这朴素的阶级觉悟,成了关大妈临危救助革命者倪老虎的直接动力。

B. 关大妈第一眼见到受伤的倪老虎,“那人呆住了,关大妈也抽了一口冷气”,这是因为倪老虎的伤势太严重了,让关大妈手足无措。

C. 关大妈的儿子桂平牺牲后,他的革命战友倪老虎坚持敌后斗争,遭到清剿大队的追捕,中弹受伤后,冲进了桂平新坟附近的草丛中。

D. “她哭得晕过去好几回,恨不得跟了她儿子去呢!还管什么人跑不跑的”一句含有“她都气糊涂了,可能又晕过去了”的潜台词。

10. 下列对小说艺术特色的分析鉴赏,不正确的一项是( )

A. 小说以《坟场救人》为题,直接点明作品叙写的中心事件,这样拟题,既概括了小说的主要内容,又能吸引读者,激发阅读兴趣。

B. 小说脉络清晰,环环相扣。关大妈祭坟、关大妈忆儿、关大妈救人、关大妈与倪老虎回家分别为小说的开端、发展、高潮和结局。

C. 小说引人入胜,先后三次用拟声词“叭”“砰砰”“叭”描写清剿大队追兵的枪声,营造越来越紧张的故事氛围,使读者的心越揪越紧。

D. “穷鬼滩”是关大妈与倪老虎的交汇点,小说通过关大妈智救革命者的故事,着力展示她与清剿大队斗智中所表现出来的沉着冷静的品质。

11. 请结合 - 段情节内容,简要分析关大妈这一典型人物形象。

12. 小说开头和情节展开后有多次环境描写,这些环境描写有哪些作用?请结合作品简要分析。

三、文言文阅读(15分)

阅读下面的文言文,完成下列试题。

问说

刘开

君子之学必好问。问与学,相辅而行者也。非学无以致疑,非问无以广识。好学而不勤问,非真能好学者也。理明矣,而或不达于事;识其大矣,而或不知其细,舍问,其奚决焉?

贤于己者,问焉以破其疑,所谓“就有道而正”也。不如己者,问焉以求一得,所谓“以能问于不能,以多问于寡”也。等于己者,问焉以资切磋,所谓“交相问难,审问而明辨之”也。

古之人虚中乐善,不择事而问焉,不择人而问焉,取其有益于身而已。是故狂夫之言,圣人择之;刍荛之微,先民询之。舜以天子而询于匹夫,以大知而察及迩言,非苟为谦,诚取善之弘也。

是己而非人俗之同病学有未达强以为知理有未安妄以臆度如是则终身几无可问之事。贤于己者,忌之而不愿问焉;不如己者,轻之而不屑问焉;等于己者,狎之而不甘问焉。如是,则天下几无可问之人。人不足服矣,事无可疑矣,此唯师心自用耳。夫自用,其小者也;自知其陋而谨护其失,宁使学终不进,不欲虚以下人,此为害于心术者大,而蹈之者常十之八九。

且夫不好问者,由心不能虚也;心之不虚,由好学之不诚也。亦非不潜心专力之故;其学非古人之学,其好亦非古入之好也。不能问,宜也。

智者千虑,必有一失。圣人所不知,未必不为愚人之所知也;愚人之所能,未必非圣人之所不能也。理无专在,而学无止境也。然则问可少耶?《周礼》,外朝以询万民,国之政事尚问及庶人,是故贵可以问贱,贤可以问不肖,而老可以问幼,唯道之所成而已矣。

孔文子不耻下问,夫子贤之。古人以问为美德,而并不见其有可耻也,后之君子反争以问为耻,然则古人所深耻者,后世且行之而不以为耻者多矣,悲夫!

(有删改)

13. 下列对文中画波浪线部分的断句,正确的一项是( )

A. 是己/而非人俗之同病/学有未达/强以为知/理有未安/妄以臆度/如是/则终身几无可问之事

B. 是己而非人/俗之同病/学有未达/强以为知理/有未安/妄以臆度如是/则终身几无可问之事

C. 是己而非人/俗之同病/学有未达/强以为知/理有未安/妄以臆度/如是/则终身几无可问之事

D. 是己/而非人俗之同病/学有未达/强以为知理/有未安/妄以意度如是/则终身几无可问之事

14. 下列对文中加点词语的相关内容的解说,不正确的一项是( )

A. 先民,古代贤人,也可泛指古人,本文中取古代贤人之意。

B. 匹夫,古代指平民中的男子,东汉以后亦泛指平民百姓。

C. 《周礼》又称《周官》,是儒家经典,相传为西周时期的著名政治家、思想家、文学家、军事家周公旦所著。

D. 孔文子,也称作孔子,是儒家学派创始人,他开创私人讲学之风,有弟子三千,其中贤人七十二。

15. 不列对原文有关内容的概括和分析,不正确的一项是( )

A. 文章开篇点题:学习一定要好问。“问”和“学”是相辅相成地进行的,不“学”就不能提出疑难,不“问”就不能增长知识。好教育云平台(www.jtyhjy.com)

B. 第2段作者从反面阐明“问”的重要作用:问不择人,破疑有得。运用引用论证的方法,用古代先贤的言行作为立论的依据。

C. 第3段阐述古人以好问为典范,圣人采纳地位低微的樵夫的言论,舜帝有天子的身份却向平民询问,为下文针砭时弊作了铺垫。

D. 与《师说》着重从“师”的角度,强调“师”的重要性有所不同的是,本文着重从“问”的角度,主张“学必好问”。

16. 把文中画横线的句子翻译成现代汉语。

①圣人所不知,未必不为愚人之所知也;愚人之所能,未必非圣人之所不能也。

②是故贵可以问贱,贤可以问不肖,而老可以问幼,唯道之所成而已矣。

五、古诗鉴赏(9分)

阅读下面这首词,完成下面小题。好教育云平台(www.jtyhjy.com)

白帝【注】

杜甫

白帝城中云出门,白帝城下雨翻盆。

高江急峡雷霆斗,古木苍藤日月昏。

戎马不如归马逸,千家今有百家存。

哀哀寡妇诛求尽,恸哭秋原何处村?

【注】此诗写于诗人寓居夔州期间,这期间诗人还创作了《秋兴八首》《登高》等作品。

17. 下列对这首诗的赏析,不恰当的一项是( )

A. 首联照应题目,写白帝城云雨翻腾的景象:云气从城门涌出,大雨倾盆而下。

B. 颔联对句工巧,写出黑云压城大雨将至的昏暗沉寂气氛,读来有身临其境之感。

C. 诗歌前两联以风雨起兴,为后两联展现凄凉萧索、满目疮痍的社会面貌做铺垫。

D. 尾联以孤苦无依的寡妇被搜刮尽净、哀愁恸哭的悲剧形象,控诉黑暗的社会现实。

18. 诗歌的颈联表达了怎样的思想感情?是怎样表达的?请结合诗句简要分析。

五、名篇名句默写(20分,每空1分)

19. 把下列句子补写完整

(1)我有嘉宾,_______________________。

(2)月明星稀,_______________________。

(3)暧暧远人村,_______________________。

(4)狗吠深巷中,_______________________。

(5)海客谈瀛洲,_______________________。

(6)谢公宿处今尚在,_______________________。

(7)熊咆龙吟殷岩泉,_______________________。

(8)_______________________,失向来之烟霞。

(9)_______________________,百年多病独登台。

(10)艰难苦恨繁霜鬓,_______________________。

(11)_______________________,犹抱琵琶半遮面。

(12)大弦嘈嘈如急雨,_______________________。

(13)_______________________,相逢何必曾相识。

(14)我从去年辞帝京,_______________________。

(15)羽扇纶巾,谈笑间,_______________________。

(16)人生如梦,_______________________。

(17)元嘉草草,封狼居胥,_____________________。

(18)_____________________,怎敌他、晚来风急!

(19)假舆马者,非利足也,_______________________。

(20)_______________________,善假于物也。

六、语言文字运用(14分)

(一)

阅读下面的文字,完成试题。

乡土文化既是一方水土独特的精神创造和审美创造,又是人们乡土情感、亲和力和自豪感的凭借,更是永不过时的文化资源和文化资本。近年来,我国各地兴起了“乡土文化热”,( ),作为重要的文化资源和文化资本。春节庙会、清明祭祖、端午赛龙舟、重阳登高等传统民俗活动___________地进行,展现了乡土文化旺盛顽强的生命力。乡村旅游大发展,传统村落成为人们___________的旅游胜地,民俗体验、乡村写生等成为消费热点。美丽乡村建设蓬勃兴起,保持乡土文化、传承乡村特色成为一致共识,一批充满地域特色、文化底蕴深厚的美丽乡村在全国各地不断涌现。景德镇陶瓷、淄博琉璃、潍坊风筝等___________的乡土工艺品以及泰山皮影、日照农民画等乡土民间艺术纷纷走出国门,中国乡土文化正以愈发自信的步伐走向世界,挺立于世界文化之林。好教育云平台(www.jtyhjy.com)

实践证明,中国乡土文化历经劫难而不亡,___________而新生,我们完全有理由树立对乡土文化的自信,这是文化自信的核心构成,决定着文化自信的深度和广度。

20. 下列在文中括号内补写的语句,最恰当的一项是( )

A. 使乡土文化成为一种时尚文化,成为人们的一种情结

B. 成为一种时尚文化,人们把乡土文化作为一种情结

C. 乡土文化成为一种情结,人们把乡土文化作为一种时尚文化

D. 乡土文化成为一种时尚文化,人们把乡土文化作为一种情结

21. 依次填入文中横线上的成语,全都恰当的一项是( )

A. 方兴未艾 心驰神往 匠心独运 饱经风霜

B. 如火如荼 趋之若鹜 别开生面 饱经沧桑

C. 如火如荼 心驰神往 匠心独运 饱经风霜

D. 方兴未艾 趋之若鹜 别开生面 饱经沧桑

22. 文中画波浪线的句子有语病,下列修改最恰当的一项是( )

A. 保持乡土文化、传承乡村特色成为共识,一批文化底蕴深厚、充满地域特色的美丽乡村在全国各地不断涌现。

B. 传承乡土文化、保持乡村特色成为共识,一批文化底蕴深厚、充满地域特色的美丽乡村在全国各地不断涌现。

C. 传承乡土文化、保持乡村特色成为共识,一批充满地域特色、文化底蕴深厚的美丽乡村在全国各地不断涌现。

D. 保持乡土文化、传承乡村特色成为一致共识,一批充满地域特色、文化底蕴深厚的美丽乡村在全国各地不断涌现。

(二)

23. 阅读以下《乡土中国》第二章《文字下乡》的思维导图,概述“从空间格局看,乡土社会不需要文字”的原因;字数在100字以内。

七、作文(60分)

24. 阅读下面的材料,根据要求写作。

“担当”,在词典中的意思是“接受并负起责任”。有人认为,担当是一种责任、是一种无私的奉献、也是一种勇气的象征;也有人认为,“佛系”生活才是最理想的生活,担当就是一种负担、是一种束缚。

对此,你有什么看法和见解?请以《担当》为题,写一篇并列式结构的议论文。

要求:选准角度,确定立意,不要套作,不得抄袭,不得泄露个人信息,字数不少于800字。好教育云平台(www.jtyhjy.com)

福州文博名校2022级高一第一学期第二次阶段检测

语文科(题目卷)

(完卷时间:150分钟,总分:150分)

一、单项选择题(每小题2分,共16分)

1. 下列选项中,加点字的读音全都正确的一项是( )

A. 幼稚(zhì) 胆怯(què) 挥斥方遒(qiú)

B. 蹩(biē)脚 抽屉(tì) 雕琢(zuó)

C. 干瘪(biě) 檄(xí)文 揳(xiē)入

D. 孱(chán)弱 冠(guàn)冕 倦怠(dài)

【答案】C

【解析】

【详解】本题考查学生识记现代汉语常用字字音的能力。

A.“胆怯”的“怯”应读qiè。

B.“蹩脚”的“蹩”应读bié;“雕琢”的“琢”应读zhuó。

D.“冠(guàn)冕”的“冠”应读guān。

故选C。

2. 下列选项中,有两个错别字的一项是( )

A. 礼尚往来 接恰 奸计 庸俗

B. 勃然大怒 窒息 寥廓 苍茫

C 祸国泱民 峥嵘 忸怩 棉絮

D. 残羹冷炽 自栩 脑髓 迸涌

【答案】D

【解析】

【详解】本题考查学生辨析现代常用形近字的能力。

A.“接恰”的“恰”应写作“洽”。

B.无错别字。

C.“祸国泱民”的“泱”应写作“殃”。

D.“残羹冷炽”的“炽”应写作“炙”,“自栩”的“栩”应写作“诩”。

故选D。

3. 下列各项中加点词解释正确的一项是( )

A. 无以至千里(没有用来……的办法) 师不必贤于弟子(贤明)

B. 金就砺则利(磨刀石) 士大夫之族(类)

C. 故木受绳则直(绳索) 其下圣人也亦远矣(低于)

D. 吾尝跂而望矣(踮起脚后跟) 六艺经传皆通习之(传记)

【答案】B

【解析】

【详解】本题考查学生理解文言实词在文中的意义的能力。

A.“贤”,超过。句意:老师不一定超过弟子。

C.“绳”,墨线。句意:所以木材经墨线比量过就变得笔直。

D.“传”,古代解释经书的著作。句意:六经的经文和传文都普遍地学习了。

故选B。

4. 下列各句中“而”的用法和意义相同的一项是( )

A. 蟹六跪而二螯 吾从而师之

B 吾尝终日而思矣 锲而不舍

C. 取之于蓝,而青于蓝 惑而不从师

D. 吾尝跂而望矣 君子博学而日参省乎己

【答案】C

【解析】

【详解】本题考查学生理解文言虚词在句中的意义和用法的能力。

A.连词,表并列。句意:螃蟹有六条腿,两个蟹钳。

连词,表承接。句意:我跟从(他)把他当作老师。

B.连词,表修饰。句意:我曾经一天到晚地冥思苦想。好教育云平台(www.jtyhjy.com)

连词,表假设。句意:如果不停地刻下去。

C.连词,表转折。句意:(靛青)是从蓝草里提取的,然而却比蓝草的颜色更青。

连词,表转折。句意:有了疑惑,却不跟老师学习。

D.连词,表修饰。句意:我曾经踮起脚向远处望。

连词,表递进。句意:君子广博地学习,并且每天检验反省自己。

故选C。

5. 下列各句中不含有通假字的一项是( )

A. 或师焉,或不焉 B. 虽有槁暴,不复挺者

C. 师者,所以传道受业解惑也 D. 君子博学而日参省乎己

【答案】D

【解析】

【详解】本题考查学生对文言词语中的通假字现象的理解能力。

A.“不”,通“否”,表否定。句意:不知句子(如何)停顿,向老师请教,有的(疑惑)却不向老师学习。

B.“有”,通“又”,再一次;“暴”通“曝”,暴晒。句意:即使又被风吹日晒而干枯了,(木材)也不会再挺直。

C.“受”通“授”。句意:老师,是(可以)依靠来传授道理、教授学业、解答疑难问题的。

D.没有通假字。句意:君子广博地学习,并且每天检验反省自己。

故选D。

6. 下列各句中加点词古今意义相同的一项是( )

A. 用心一也 B. 吾从而师之 C. 今之众人 D. 吾尝终日而思矣

【答案】D

【解析】

【详解】本题考查学生准确辨析古今异义的能力。

A.“用心”,古义:因为心思;今义:居心。句意:因为心思专一。

B.“从而”,古义:跟从并且;今义:表示结果或进一步的行动。句意:我跟从他并向他学习。

C.“众人”,古义:一般人;今义:大家,很多人。句意:现在的普通人。

D.“终日”:古今义都为整天。句意:我曾经整天地思考。

故选D

7. 下列各句中加点词的用法相同的一项是( )

A. 吾子不齿/百工之人不耻相师 B. 吾从而师之/师道之不复可知矣

C. 非能水也/上食埃土,下饮黄泉 D. 而耻学于师/则耻师焉

【答案】D

【解析】

【详解】本题考查学生对文言实词中的词类活用现象的理解能力。

A. “齿”:名词活用为动词,并列。“耻”:意动用法,以……为耻。句意: 君子不与巫医乐师百工之人并列。/不以互相学习为耻。好教育云平台(www.jtyhjy.com)

B. “师”:意动用法,以……为师。/名词作动词,从师。句意:我跟随他然后以他为师。/跟从老师学习的风尚不能恢复,可以明白了。

C. “水”:名词作动词,游泳。“上”:名词作状语,向上。句意:并不是擅长游泳。/向上吃泥土,向下饮地下水。

D. 两个“耻”都是意动用法,以……为耻。句意:却以向老师学习为耻。/以跟从老师(学习)为耻。

故选D。

8. 请找出与“青,取之于蓝,而青于蓝”句式相同的一项是( )

A. 其闻道也固先乎吾 B. 于其身也,则耻师焉

C. 道之所存,师之所存也 D. 其皆出于此乎

【答案】A

【解析】

【详解】本题考查学生理解与现代汉语不同的句式和用法的能力。

“青,取之于蓝,而青于蓝”句式是状语后置,正常语序为:青,取于蓝之,而于蓝青。句意:靛青,是从蓝草里提取的,然而却比蓝草的颜色更青。

A.状语后置句,正常语序为:其闻道也固乎(于)吾先。句意:他懂得道理本来就比我早。

B.无特殊句式。句意:(但是)对于他自己呢,却以跟从老师(学习)为耻。

C.判断句,“……也”表判断,句意:道理存在的地方,就是老师存在的地方。

D.“其……乎”的固定句式。句意:大概都是出于这个(原因)吧。

故选A。

二、现代文阅读(16分)。

阅读下面的文字,完成下列各题。

坟场救人

茹志鹃

(1)新四军北撤后的第二年,十月尾的一个阴天。

(2)在镇东五里多远的地方,大路边有一大片乱坟场。这就是有名的“穷鬼滩”,后来这里又成了清剿队的刑场;不过那时被杀害的人也都是穷人,所以大家还是叫它“穷鬼滩”。

(3)这里的坟堆大都只有二三尺高,四周稀稀散散地站着几株秃树。来上坟的人很少,野草长得遍地都是,齐齐地有半人高。草已枯黄,给风吹得瑟瑟沙沙地响。

(4)离大路较远,有一座坟,坟上还按了个定胜糕似的坟帽,土色是新的。坟前插着一炷香,放着一碗饭,那饭早已凉了。新烧的一堆纸灰,给风一吹,夹杂着枯叶,一起旋转着直升起来。

(5)天色阴沉,黯淡。

(6)关大妈坐在儿子的坟前,也没唉声叹气,也没号哭,只是发愣。

(7)她老觉得桂平还穿了那件白粗布单褂,敞开了怀,五花大绑地给人押着站在自己面前,响亮地说着:“娘,我们不能世世代代都做人家案板上的肉,……别想我,可要记住这个仇……”

(8)乌云一团接着一团,满天灰沉沉地见不到一块蓝天,只有一只老鹰在低空盘旋着。关大妈眼睁睁地瞪着远处,耳朵里嗡嗡地响着儿子说的那句话:

(9) “娘,我们不能世世代代都做人家案板上的肉啊……”

(10)自从大军北撤以后,儿子一直好像背着自己在做些什么事。常常深更半夜的在外跑。去年年底,一天晚上,一个黑黑瘦瘦的小伙子,提了一个硬小包来找他,那小伙子住了半宿,就悄悄地走了。哪知天刚放亮,清剿队下乡来清乡了,她急忙起来,脚还没跨出房门,就看见桂平高高地爬在屋梁上,正在把那硬包里的纸片,往屋顶上二梁木里塞。

(11)关大妈一想起这事,又把儿子临死前的那句话,跟他临死时那不慌不忙的样子一对,心里好像明白了许多。

(12)叭!一声清脆的枪声,像打在耳朵跟前似的,吓得关大妈急忙站起。可四周静悄悄的,不见个人影,风仍在摆弄那一片野草。掉头望望通到镇上去的那条大路,连个过路人也没有,只是在远处扬起了尘土。

(13)关大妈放下心,正要坐下来,忽又听到“砰砰”两下,接着就看到靠近大路那边的草,乱纷纷地朝两边倒。关大妈不由自主地走上几步去看,只见一个人,脸朝下,趴在地上直喘,肩膀上一大片血,把件蓝布褂子都渗透了。关大妈给怔住了。那人听到响动,就一跃站起来想走,却正好和关大妈打了个照面。那人呆住了,关大妈也抽了一口冷气。

(14)这个黑黑瘦瘦的小伙子,不是在我家跟桂平住过半宿的吗?……唉!这孩子顶多比桂平大两三岁,看他淌的这些血,淌得脸都变了色……

(15)砰砰,枪声又在大路那头响起来,关大妈眯起眼朝大路上一望,隐约地看见跑来了十多个人。回头一看,那小伙子,一弯腰正想走。突然,关大妈自己也不知是从哪里来的力气,一伸手,拉住他就朝桂平坟前跑。

(16)清剿大队上的两个家伙,满身臭汗,吆五喝六地跑进坟场,只见两个老太婆,一个趴在坟上,一个正在一边哭嚷:好教育云平台(www.jtyhjy.com)

(17) “好了!哭两声就算了,你总算也对得起他了……”

(18) “喂!老太婆,看见有人朝这里跑没有?”

(19) “啊?人哪?——诺!死了呀!是她的小儿子,死了两个月了。”关大妈大声说着,连自己听着,也觉得这不像自己的喉音了。敌人跺着脚,又对着关大妈的耳朵叫了一遍。

(20) “人?……”关大妈恐怖地叫了一声,说道:好教育云平台(www.jtyhjy.com)

(21) “啊呀!老总啊!你把我的汗毛都说得竖起来了,你们难道不知道,这里是个多年的乱坟场,有名的‘穷鬼滩’?到了月初月半,碰到天阴下雨,连大白天都会出来游魂的,我们上坟的都不敢单身来,老总,你可不能这么吓我这个老太婆呀!……”

(22)天色更黯淡,更阴沉了,枯草瑟瑟地摇摆着。

(23)……

(24)叭的一声枪响,划破了死般的沉寂,敌人对空放了一枪,壮了壮胆,又对准趴在坟上的老太婆,踢了一脚,正要开口,关大妈就接口道:“她哭得晕过去好几回,恨不得跟了她儿子去呢!还管什么人跑不跑的。”

(25)这时,天上淅淅沥沥地下起雨来。

(26)两个贼兵向四周瞅了两眼,走了几步,又紧走了几步,就慌慌张张地跑起来,活像后面有人在追似的,一直跑出了坟场。

(27)关大妈看他们走远了,赶紧拉着那个戴着她的头巾草帽,穿着她的大褂的小伙子说道:

(28)“孩子,我们快回吧……”

(29)关大妈活了五十多岁,很少这样喜欢过,原来自己救的这个小伙子,就是倪老虎。好教育云平台(www.jtyhjy.com)

(选自《关大妈》,有删改)

9. 下列对小说相关内容的理解,不正确的一项是( )

A. 儿子桂平曾说“我们不能世世代代都做人家案板上的肉”,正是这朴素的阶级觉悟,成了关大妈临危救助革命者倪老虎的直接动力。

B. 关大妈第一眼见到受伤的倪老虎,“那人呆住了,关大妈也抽了一口冷气”,这是因为倪老虎的伤势太严重了,让关大妈手足无措。

C. 关大妈的儿子桂平牺牲后,他的革命战友倪老虎坚持敌后斗争,遭到清剿大队的追捕,中弹受伤后,冲进了桂平新坟附近的草丛中。

D. “她哭得晕过去好几回,恨不得跟了她儿子去呢!还管什么人跑不跑的”一句含有“她都气糊涂了,可能又晕过去了”的潜台词。

10. 下列对小说艺术特色的分析鉴赏,不正确的一项是( )

A. 小说以《坟场救人》为题,直接点明作品叙写的中心事件,这样拟题,既概括了小说的主要内容,又能吸引读者,激发阅读兴趣。

B. 小说脉络清晰,环环相扣。关大妈祭坟、关大妈忆儿、关大妈救人、关大妈与倪老虎回家分别为小说的开端、发展、高潮和结局。

C. 小说引人入胜,先后三次用拟声词“叭”“砰砰”“叭”描写清剿大队追兵的枪声,营造越来越紧张的故事氛围,使读者的心越揪越紧。

D. “穷鬼滩”是关大妈与倪老虎的交汇点,小说通过关大妈智救革命者的故事,着力展示她与清剿大队斗智中所表现出来的沉着冷静的品质。

11. 请结合 - 段情节内容,简要分析关大妈这一典型人物形象。

12. 小说开头和情节展开后有多次环境描写,这些环境描写有哪些作用?请结合作品简要分析。

【答案】9. B 10. C

11. ①勇敢大胆。关大妈应付清剿大队盘问的答话时声音很响,说明她很勇敢。

②当看到受伤的人是和自己的儿子住过半宿的那个人时,关大妈拉住他就往桂平的坟前跑,面对清剿队的盘问时,关大妈为了救革命者非常机智地进行回答,说明关大妈的冷静机智。

③关大妈坟场救人说明关大妈已从一个普通的农妇向革命者转变靠拢。

12. ①小说开头部分对“穷鬼滩”坟场荒凉冷寂的描写,意在渲染凄清悲凉的气氛,烘托儿子牺牲后关大妈内心的悲苦。

②作为社会环境描写,阴森荒凉的“穷鬼滩”表现了当时革命斗争的残酷和普通民众生活的艰难。

③小说在情节展开后,对“穷鬼滩”坟场阴森荒凉的环境特征还有几次描写,其作用主要是推动情节的发展:正是“穷鬼滩”坟场的阴森荒凉,为关大妈对倪老虎的救助和清剿大队的疏于盘查提供了合理性。

【解析】

【9题详解】

本题考查学生对小说相关内容的理解的能力。

B.“这是因为倪老虎的伤势太严重了,让关大妈手足无措”说法错误,这是因为他们彼此都觉得对方似曾相识。原文“这个黑黑瘦瘦的小伙子,不是在我家跟桂平住过半宿的吗”。

故选B。

【10题详解】

本题考查学生对小说艺术特色的分析鉴赏的能力。

C.“先后三次用拟声词‘叭’‘砰砰’‘叭’描写清剿大队追兵的枪声”说法不当,文中先后四次描写了枪声,“叭!一声清脆的枪声”“忽又听到‘砰砰’两下”“砰砰,枪声又在大路那头响起来”“叭的一声枪响”,最后一声是敌人对空放的一枪,是在给自己壮胆。

故选C。

【11题详解】

本题考查学生鉴赏作品的人物形象的能力。

结合“啊?人哪?——喏!死了呀!是她的小儿子,死了两个月了”“我们上坟的都不敢单身来,老总,你可不能这么吓我这个老太婆呀!……”“她哭得晕过去好几回,恨不得跟了她儿子去呢!还管什么人跑不跑的”等分析可知,她说出一番合情合理的话语,机智地解救了倪老虎,体现出她的机智。

由原文“关大妈大声说着,连自己听着,也觉得这不像自己的喉音了”可知,她机智地为解救倪老虎而大声说话,体现出她的勇敢大胆。

由原文“砰砰,枪声又在大路那头响起来,关大妈眯起眼朝大路上一望,隐约地看见跑来了十多个人。回头一看,那小伙子,一弯腰正想走。突然,关大妈自己也不知是从哪里来的力气,一伸手,拉住他就朝桂平坟前跑”可知,关大妈一看小伙子被清剿队的人追杀,一伸手拉住他就往桂平的坟前跑,体现出她的沉着镇静。

由原文“关大妈眼睁睁地瞪着远处,耳朵里嗡嗡地响着儿子说的那句话:‘娘,我们不能世世代代都做人家案板上的肉啊……’”分析,说明她受到了儿子的影响,她在坟场救人时的机智沉着,可以看出关大妈已不再是一个普通的农妇,而是一心向革命者靠拢了。

【12题详解】

本题考查学生分析理解文中环境描写的作用的能力。

小说开头说“这里的坟堆大都只有二三尺高,四周稀稀散散地站着几株秃树。来上坟的人很少,野草长得遍地都是,齐齐地有半人高。草已枯黄,给风吹得瑟瑟沙沙地响”,“坟堆”“几株秃树”“野草”“桔黄”等词表现了坟场的荒凉,渲染了坟场的凄清气氛。“坟上还按了个定胜糕似的坟帽,土色是新的。坟前插着一炷香,放着一碗饭,那饭早已凉了。新烧的一堆纸灰,给风一吹,夹杂着枯叶,一起旋转着直升起来”“天色阴沉,黯淡”,营造了荒凉凄清的气氛,烘托出关大妈因儿子去世内心悲痛的心情。

中间部分“乌云一团接着一团,满天灰沉沉地见不到一块蓝天,只有一只老鹰在低空盘旋着”“可四周静悄悄的,不见个人影,风仍在摆弄那一片野草。掉头望望通到镇上去的那条大路,连个过路人也没有,只是在远处扬起了尘土”“天色更黯淡,更阴沉了,枯草瑟瑟地摇摆着”等句子同样表现了坟场的荒凉,因为坟场的荒凉,所以革命者倪老虎会来此处藏身,这才恰巧遇到了关大妈,被关大妈所救,也是因为坟场的荒凉,所以清剿队因为害怕紧张没有严格盘查,倪老虎才能逃过追剿,所以推动了故事情节的发展。

同时文章在描写“穷鬼滩”的时候说“大路边有一大片乱坟场。这就是有名的‘穷鬼滩’,后来这里又成了清剿队的刑场;不过那时被杀害的人也都是穷人,所以大家还是叫它‘穷鬼滩’”,所以这阴森的“穷鬼滩”实际上也反映了当时的现实,展现出民众生活的艰难以及革命斗争的残酷。

三、文言文阅读(15分)

阅读下面的文言文,完成下列试题。

问说

刘开

君子之学必好问。问与学,相辅而行者也。非学无以致疑,非问无以广识。好学而不勤问,非真能好学者也。理明矣,而或不达于事;识其大矣,而或不知其细,舍问,其奚决焉?

贤于己者,问焉以破其疑,所谓“就有道而正”也。不如己者,问焉以求一得,所谓“以能问于不能,以多问于寡”也。等于己者,问焉以资切磋,所谓“交相问难,审问而明辨之”也。

古之人虚中乐善,不择事而问焉,不择人而问焉,取其有益于身而已。是故狂夫之言,圣人择之;刍荛之微,先民询之。舜以天子而询于匹夫,以大知而察及迩言,非苟为谦,诚取善之弘也。

是己而非人俗之同病学有未达强以为知理有未安妄以臆度如是则终身几无可问之事。贤于己者,忌之而不愿问焉;不如己者,轻之而不屑问焉;等于己者,狎之而不甘问焉。如是,则天下几无可问之人。人不足服矣,事无可疑矣,此唯师心自用耳。夫自用,其小者也;自知其陋而谨护其失,宁使学终不进,不欲虚以下人,此为害于心术者大,而蹈之者常十之八九。

且夫不好问者,由心不能虚也;心之不虚,由好学之不诚也。亦非不潜心专力之故;其学非古人之学,其好亦非古入之好也。不能问,宜也。

智者千虑,必有一失。圣人所不知,未必不为愚人之所知也;愚人之所能,未必非圣人之所不能也。理无专在,而学无止境也。然则问可少耶?《周礼》,外朝以询万民,国之政事尚问及庶人,是故贵可以问贱,贤可以问不肖,而老可以问幼,唯道之所成而已矣。

孔文子不耻下问,夫子贤之。古人以问为美德,而并不见其有可耻也,后之君子反争以问为耻,然则古人所深耻者,后世且行之而不以为耻者多矣,悲夫!

(有删改)

13. 下列对文中画波浪线部分的断句,正确的一项是( )

A. 是己/而非人俗之同病/学有未达/强以为知/理有未安/妄以臆度/如是/则终身几无可问之事

B. 是己而非人/俗之同病/学有未达/强以为知理/有未安/妄以臆度如是/则终身几无可问之事

C. 是己而非人/俗之同病/学有未达/强以为知/理有未安/妄以臆度/如是/则终身几无可问之事

D. 是己/而非人俗之同病/学有未达/强以为知理/有未安/妄以意度如是/则终身几无可问之事

14. 下列对文中加点词语的相关内容的解说,不正确的一项是( )

A. 先民,古代贤人,也可泛指古人,本文中取古代贤人之意。

B. 匹夫,古代指平民中的男子,东汉以后亦泛指平民百姓。

C. 《周礼》又称《周官》,是儒家经典,相传为西周时期的著名政治家、思想家、文学家、军事家周公旦所著。

D. 孔文子,也称作孔子,是儒家学派创始人,他开创私人讲学之风,有弟子三千,其中贤人七十二。

15. 不列对原文有关内容的概括和分析,不正确的一项是( )

A. 文章开篇点题:学习一定要好问。“问”和“学”是相辅相成地进行的,不“学”就不能提出疑难,不“问”就不能增长知识。好教育云平台(www.jtyhjy.com)

B. 第2段作者从反面阐明“问”的重要作用:问不择人,破疑有得。运用引用论证的方法,用古代先贤的言行作为立论的依据。

C. 第3段阐述古人以好问为典范,圣人采纳地位低微的樵夫的言论,舜帝有天子的身份却向平民询问,为下文针砭时弊作了铺垫。

D. 与《师说》着重从“师”的角度,强调“师”的重要性有所不同的是,本文着重从“问”的角度,主张“学必好问”。

16. 把文中画横线的句子翻译成现代汉语。

①圣人所不知,未必不为愚人之所知也;愚人之所能,未必非圣人之所不能也。

②是故贵可以问贱,贤可以问不肖,而老可以问幼,唯道之所成而已矣。

【答案】13. C 14. D 15. B

16. (1)圣人不知道的,未必不被愚人知道;愚人能够做到的,圣人未必就能做到。

(2)因此,地位高的人可以向地位低的人询问,贤德的人可以向不贤德的人询问,老人可以向小孩询问,只要道德学问方面有成就就可以了。

【解析】

【13题详解】

本题考查学生文言文断句的能力。

句意:认为自己对而别人不对,(这是)世俗人的共同毛病。学习有未贯通(不理解的地方,却)偏偏以为理解;(所持的)道理有不稳妥的(地方,却)胡乱地凭主观猜测。像这样,就终生几乎没有(什么)可以询问的事情了。

“学有未达”与“理有未安”句式结构相同,前后应断开,排除BD。

“是己而非人”中的“是”与“非”相对,整个句子语意完整,中间不可断开,排除A。

故选C。

【14题详解】

本题考查学生了解并掌握常见的文学文化常识的能力。

D.“孔文子,也称作孔子……有弟子三千,其中贤人七十二”表述错误,孔文子是卫国的大夫,他聪明好学,又非常谦虚,因而死后卫国国君赐予他“文子”的称号,后人称他为“孔文子”,与孔子并非一人。

故选D。

【15题详解】

本题考查学生理解文章内容的能力。

B.“第2段作者从反面阐明”错,由原文“贤于己者,问焉以破其疑……”可知,在第2段中,作者是从正面阐明“问”的重要作用。

故选B。

【16题详解】

本题考查学生理解并翻译文言文句子的能力。

(1)“所不知”,所字结构,不知道的内容;“为……所”,表被动,被;“所能”,能够做到的。

(2)“是故”,因此;“贵”“贱”,形容词用作名词,地位高的人,地位低的人;“不肖”,不贤德的人;“唯”,只要。

参考译文:

君子学习一定喜欢询问。问和学是相辅相成地进行的。不学习就没有办法产生疑问,不询问就没有办法增加知识。喜欢学习却不勤于询问,并不是真正喜欢学习的人。道理弄明白了,但有的人还不能把道理用于实践;认识到事物大体的样子,但有的人还不知道事物细微的方面,(对这些问题,)除了询问,还能怎么解决呢?

(对)比自己道德才能高的人,向他们询问,来破除那些疑问,(这就是孔子)所说的“到有道的人那里去匡正自己”。(对)不如自己的人,向他们询问,来求得一点见解,(这就是曾子)所说的“有才能的人向没有才能的人请教,知识渊博的人向学识肤浅的人请教”。(对)同自己水平相当的人,向他们询问,来共同研究,(这就是)所谓的“互相诘问,详细地考察,明确地分辨”。

古代的人虚心并乐于采纳善言善事,不挑选事情去询问,不挑选人去询问,(只要)从中吸取有益于自身的东西就可以了。因此狂放的人的话,圣人采纳它;地位低下的樵夫,古代贤人也向他询问。舜有着天子的身份却向平民询问,凭大智慧去了解那些浅显的话,这并不是一时故作谦虚,实在是要从多方面听取有益的意见。

认为自己对而别人不对,(这是)世俗人的共同毛病。学习有未贯通(不理解的地方,却)偏偏以为理解;(所持的)道理有不稳妥的(地方,却)胡乱地凭主观猜测。像这样,就终生几乎没有(什么)可以询问的事情了。(对)比自己道德才能高的人,就妒忌他而不愿意向他询问;(对)不如自己的人,就轻视他而(认为)不值得向他询问;(对)同自己水平相当的人,抱着嬉戏的态度而不敬重他,不甘愿向他询问。像这样,天下就几乎没有可以询问的人了。(什么)人都不值得佩服了,(什么)事都没有可疑惑的了,这只是自以为是罢了。自以为是,那错误还是小的;自己知道自己的浅薄却严密地掩盖自己的过错,宁愿让学习最终不进步,(也)不愿意虚心向别人请教,这样危害自己的内心修养,(错误可就)大了,而陷入这种大错误的人常常占十分之八九。

况且那些不喜欢询问的人,是由于不虚心;不虚心,是由于并不真正喜欢学习。(这)也不是不潜心钻研的缘故,他们学的并不是古人学习的内容,他们爱好的也不是古人的爱好。不善于询问,是理所当然的。

聪明的人经过多次考虑,也一定会出现个别失误。圣人不知道的,未必不被愚人知道;愚人能够做到的,未必不是圣人不能做到的。真理不会由某些人独占,学习也没有止境。既然这样,那么询问可以缺少吗?按照《周礼》,在朝堂外向百姓询问,国家的政治大事尚且向平民询问,因此,地位高的人可以向地位低的人询问,贤德的人可以向不贤德的人询问,老人可以向小孩询问,只要道德学问方面有成就就可以了。

孔文子不以向地位比自己低的人请教为耻,孔子认为他很贤德。古人以询问为美德,并不见得有什么可耻的地方,后来的君子们却争着以询问为耻,既然这样,那么古人深以为耻的,后人做了并且不认为可耻的事情就太多了,可悲啊!

五、古诗鉴赏(9分)

阅读下面这首词,完成下面小题。好教育云平台(www.jtyhjy.com)

白帝【注】

杜甫

白帝城中云出门,白帝城下雨翻盆。

高江急峡雷霆斗,古木苍藤日月昏。

戎马不如归马逸,千家今有百家存。

哀哀寡妇诛求尽,恸哭秋原何处村?

【注】此诗写于诗人寓居夔州期间,这期间诗人还创作了《秋兴八首》《登高》等作品。

17. 下列对这首诗的赏析,不恰当的一项是( )

A. 首联照应题目,写白帝城云雨翻腾的景象:云气从城门涌出,大雨倾盆而下。

B. 颔联对句工巧,写出黑云压城大雨将至的昏暗沉寂气氛,读来有身临其境之感。

C. 诗歌前两联以风雨起兴,为后两联展现凄凉萧索、满目疮痍的社会面貌做铺垫。

D. 尾联以孤苦无依的寡妇被搜刮尽净、哀愁恸哭的悲剧形象,控诉黑暗的社会现实。

18. 诗歌的颈联表达了怎样的思想感情?是怎样表达的?请结合诗句简要分析。

【答案】17. B 18. ①思想感情:表达了对国家动荡、民不聊生的社会现实沉郁的忧思,对安宁的渴望,对战争的厌恶,对乱世百姓的同情。②用了对比的手法:以“戎马”和“归马”对比,以“归马”的安逸,反衬“戎马”的劳累、紧张,突出了战乱对百姓生活的侵扰;往昔“千家”和战乱后仅余“百家”对比,揭示了战乱造成的生灵涂炭、十室九空的恶果。

【解析】

【分析】

【17题详解】

本题考查学生理解分析诗歌内容,赏析诗歌语言、艺术手法和思想情感能力。

B.“大雨将至的昏暗沉寂气氛”错,首联“雨翻盆”写大雨已至,“雷霆斗”也非“沉寂”。

故选B。

【18题详解】

本题考查学生评价诗歌思想内容和情感,鉴赏诗歌表达技巧的能力。

第一问:“颈联表达了诗人怎样的思想感情”,是考查学生赏析诗人情感能力。

“戎马不如归马逸,千家今有百家存”意思是“战马不如归耕的牧马闲逸,战乱使原有千户人家而今只有百家尚存”,这一联主要描写荒原上闲蹓着的“归马”和横遭洗劫后的村庄。戎马劳累紧张,现在千家仅余百家,这些展现了当时社会的动荡,展现了民不聊生的社会现实,流露出对乱世百姓的同情,对安宁和平生活的渴盼;而这一切都是由战争造成,所以还表达对战争的厌恶之情。

第二问:“是怎样表达的”,是考查学生赏析颈联抒情手法能力。

“戎马不如归马逸,千家今有百家存”意思是“战马不如归耕的牧马闲逸,战乱使原有千户人家而今只有百家尚存”,前一句写“戎马”和“归马”,“归马”是闲逸的,“戎马”是劳累的,这是运用反衬手法,以归马的安逸来反衬戎马的劳累紧张,可以看出战乱对百姓生活的侵扰;后一句写“千家”和“百家”,“千家”是往昔的情形,而“百家”是现在的状况,今昔对比,而这一切是由于战乱造成。考生可以从对比或反衬的角度分析。

五、名篇名句默写(20分,每空1分)

19. 把下列句子补写完整

(1)我有嘉宾,_______________________。

(2)月明星稀,_______________________。

(3)暧暧远人村,_______________________。

(4)狗吠深巷中,_______________________。

(5)海客谈瀛洲,_______________________。

(6)谢公宿处今尚在,_______________________。

(7)熊咆龙吟殷岩泉,_______________________。

(8)_______________________,失向来之烟霞。

(9)_______________________,百年多病独登台。

(10)艰难苦恨繁霜鬓,_______________________。

(11)_______________________,犹抱琵琶半遮面。

(12)大弦嘈嘈如急雨,_______________________。

(13)_______________________,相逢何必曾相识。

(14)我从去年辞帝京,_______________________。

(15)羽扇纶巾,谈笑间,_______________________。

(16)人生如梦,_______________________。

(17)元嘉草草,封狼居胥,_____________________。

(18)_____________________,怎敌他、晚来风急!

(19)假舆马者,非利足也,_______________________。

(20)_______________________,善假于物也。

【答案】 ①. 鼓瑟吹笙 ②. 乌鹊南飞 ③. 依依墟里烟 ④. 鸡鸣桑树颠 ⑤. 烟涛微茫信难求 ⑥. 渌水荡漾清猿啼 ⑦. 栗深林兮惊层巅 ⑧. 惟觉时之枕席 ⑨. 万里悲秋常作客 ⑩. 潦倒新停浊酒杯 . 千呼万唤始出来 . 小弦切切如私语 . 同是天涯沦落人 . 谪居卧病浔阳城 . 樯橹灰飞烟灭 . 一尊还酹江月 . 赢得仓皇北顾 . 三杯两盏淡酒 . 而致千里 . 君子生非异也

【解析】

【详解】本题考查学生准确默写名句名篇的能力。

易错字词有:“瑟”“笙”“鹊”“墟”“颠”“渌”“栗”“作”“谪”“橹”“酹”“致”。

六、语言文字运用(14分)

(一)

阅读下面的文字,完成试题。

乡土文化既是一方水土独特的精神创造和审美创造,又是人们乡土情感、亲和力和自豪感的凭借,更是永不过时的文化资源和文化资本。近年来,我国各地兴起了“乡土文化热”,( ),作为重要的文化资源和文化资本。春节庙会、清明祭祖、端午赛龙舟、重阳登高等传统民俗活动___________地进行,展现了乡土文化旺盛顽强的生命力。乡村旅游大发展,传统村落成为人们___________的旅游胜地,民俗体验、乡村写生等成为消费热点。美丽乡村建设蓬勃兴起,保持乡土文化、传承乡村特色成为一致共识,一批充满地域特色、文化底蕴深厚的美丽乡村在全国各地不断涌现。景德镇陶瓷、淄博琉璃、潍坊风筝等___________的乡土工艺品以及泰山皮影、日照农民画等乡土民间艺术纷纷走出国门,中国乡土文化正以愈发自信的步伐走向世界,挺立于世界文化之林。好教育云平台(www.jtyhjy.com)

实践证明,中国乡土文化历经劫难而不亡,___________而新生,我们完全有理由树立对乡土文化的自信,这是文化自信的核心构成,决定着文化自信的深度和广度。

20. 下列在文中括号内补写的语句,最恰当的一项是( )

A. 使乡土文化成为一种时尚文化,成为人们的一种情结

B. 成为一种时尚文化,人们把乡土文化作为一种情结

C. 乡土文化成为一种情结,人们把乡土文化作为一种时尚文化

D. 乡土文化成为一种时尚文化,人们把乡土文化作为一种情结

21. 依次填入文中横线上的成语,全都恰当的一项是( )

A. 方兴未艾 心驰神往 匠心独运 饱经风霜

B. 如火如荼 趋之若鹜 别开生面 饱经沧桑

C. 如火如荼 心驰神往 匠心独运 饱经风霜

D. 方兴未艾 趋之若鹜 别开生面 饱经沧桑

22. 文中画波浪线的句子有语病,下列修改最恰当的一项是( )

A. 保持乡土文化、传承乡村特色成为共识,一批文化底蕴深厚、充满地域特色的美丽乡村在全国各地不断涌现。

B. 传承乡土文化、保持乡村特色成为共识,一批文化底蕴深厚、充满地域特色的美丽乡村在全国各地不断涌现。

C. 传承乡土文化、保持乡村特色成为共识,一批充满地域特色、文化底蕴深厚的美丽乡村在全国各地不断涌现。

D. 保持乡土文化、传承乡村特色成为一致共识,一批充满地域特色、文化底蕴深厚的美丽乡村在全国各地不断涌现。

【答案】20. D 21. C 22. B

【解析】

【20题详解】

本题考查学生语言表达之语句复位的能力。

根据括号后的内容“作为重要的文化资源和文化资本”,可知括号内句子的主语是“乡土文化”,排除AB。

C.“成为一种情结”和“作为一种时尚文化”语序应该调换一下,“时尚文化”与前面“乡土文化热”衔接紧密,“一种情结”与后面的“作为重要的文化资源和文化资本”衔接紧密,应先是“时尚文化”,再是“情结”,否则不符合逻辑,排除C。

故选D。

【21题详解】

本题考查学生正确使用成语的能力。

第一空:“方兴未艾”,事物正在兴起、发展,一时不会终止。“如火如荼”,原形容军容之盛,现用来形容旺盛、热烈或激烈。“方兴未艾”不能作状语,此处应选“如火如荼”。

第二空:“心驰神往”,心神飞到(向往的地方)。“趋之若鹜”,像鸭子一样,成群地跑过去,形容许多人争着去追逐某种事物(含贬义)。此处语境“旅游胜地”无贬义,应选“心驰神往”。

第三空:“匠心独运”,在文学、艺术等方面独创性地运用巧妙的心思。“别开生面”,另外开展新的局面或创造新的形式。结合所填词语修饰“乡土工艺品”分析,此处应选“匠心独运”。

第四空:“饱经风霜”,形容经历过很多艰难困苦。“饱经沧桑”,形容经历过很多世事变迁。结合语境“中国乡土文化历经劫难而不亡”“新生”分析,此处应选“饱经风霜”。

故选C。

【22题详解】

本题考查学生辨析并修改病句的能力。

原句子有三处语病:

一、“保持”与“文化”、“传承”与“特色”搭配不当,要改为“传承乡土文化、保持乡村特色”;

二、成分赘余,“一致”与“共识”语意存在重复,可以将“一致”去掉。

三、“充满地域特色、文化底蕴深厚”语序不当,结合前文“乡土文化、乡村特色”的顺序,要改为“一批文化底蕴深厚、充满地域特色”与前文呼应。

修改后为:传承乡土文化、保持乡村特色成为共识,一批文化底蕴深厚、充满地域特色的美丽乡村在全国各地不断涌现。

故选B。

(二)

23. 阅读以下《乡土中国》第二章《文字下乡》的思维导图,概述“从空间格局看,乡土社会不需要文字”的原因;字数在100字以内。

【答案】乡下人没机会学习,也没有识字环境。且文字有“间接接触,词不达意”“难尽合当时当地的圈局”“文字运用须讲究文法”等局限。乡土社会是面对面的熟人社会,人们之间有多种传情达意的象征体系,可以当面表达。

【解析】

【详解】本题考查学生图文转换和语言表达简明、连贯、准确的能力。

分析思维导图,从三个部分分析“文字下乡”,即“乡下人不愚”“文字的局限”“‘面对面的社群’直接会意”等。

“乡下人不愚”的原因是“不需要文字”“没机会学习”“没识字环境”。“‘面对面的社群’直接会意”体现在“多种传情达意的象征体系,如语言、动作、表情等”。

分析“文字的局限”的体现为“间接接触,词不达意”“难尽合当时当地的圈局”“文字运用须讲究文法”等,乡土社会是面对面的熟人社会,人们可以当面表达,不必求助于文字。最后得出结论“从空间格局看,乡土社会不需要文字”。

抓住“乡下人不愚”“文字的局限”等分析乡土社会不需要文字的原因。

七、作文(60分)

24. 阅读下面的材料,根据要求写作。

“担当”,在词典中的意思是“接受并负起责任”。有人认为,担当是一种责任、是一种无私的奉献、也是一种勇气的象征;也有人认为,“佛系”生活才是最理想的生活,担当就是一种负担、是一种束缚。

对此,你有什么看法和见解?请以《担当》为题,写一篇并列式结构的议论文。

要求:选准角度,确定立意,不要套作,不得抄袭,不得泄露个人信息,字数不少于800字。好教育云平台(www.jtyhjy.com)

【答案】例文:

担当

浩瀚夜空,因背负着收纳繁星皓月的担当,才越显深邃神秘;莽莽大地,因背负着收容嫩草绿树的担当,才呈现勃勃生机;潺潺溪流,因背负着收留游鱼细石的担当,而更显其清澈可人;绚丽花朵,因背负着招待忙蜂舞蝶的担当,才有秋日香甜硕果。人也一样,因背负着担当,勇往直前,才有更灿烂的明天。

敢于担当,使人获得成功。唐太宗李世民因肩负拯救天下百姓的担当而推翻暴政,获得了百姓的拥戴;邓世昌因肩负保卫祖国的重任而驾驶着战舰与敌人同归于尽,光荣地被载入了史册;黄旭华因肩负国富民安这一伟大担当而忘我工作,终身战斗在科研一线,使我国单薄的海防强大起来。从古到今这些事例都诠释了一个道理,只有肩负担当,才能最大可能获得成功。

敢于担当,使人彰显伟大。王顺友,一位朴实坚强的邮递员,他在艰苦的条件下过滩涉水,翻山越岭,用一个人的长征传邮万里,用20年的跋涉飞雪传心,演绎了一段世界邮政的传奇。为什么他要这样做?这是因为收信者与寄信者的期待化为了厚重的担当,时刻激励着他,才造就了投递准确率100%的奇迹。一位凡人,历经艰难,背负担当,而彰显伟大。

敢于担当,使人造福世界。袁隆平,一位真正的耕耘者。当他还是一个乡村老师的时候,已经具有颠覆权威的胆识;当他名誉天下的时候,却只专注于田间,淡泊名利。为什么他要这样做?这是因为在他的心中背负着让人远离饥饿的担当。一介农夫,播撒智慧,肩负担当,而造福世界。

敢于担当,使人超越对死亡的畏惧。桂希恩,一位温和而坚定的仁者。他把温暖传递,他让爱心凝聚,直到更多的人向艾滋病患者张开双臂,直到角落里的人们看到春天。为什么他要这样做?这是因为仁者的担当让他知难而上。他不惧怕死亡,因为他对世界有博大的爱。一位仁者,汇聚爱心,肩负担当,而超越对死亡的畏惧。好教育云平台(www.jtyhjy.com)

歌德曾说过“责任就是对自己要去做的事情有一种爱”,这种爱使那些真正热爱自己事业的人们获得成功与荣誉,并受到人们的尊敬。担当,是每个人肩头的责任,是不可丢弃的使命,是我们前进的动力,让我们肩负担当,勇往直前,奔赴人生最美的桃花源。

【解析】

【详解】本题考查学生的写作能力。

审题:

本题是一道命题作文题。

材料第一句首先解释了“担当”一词的含义。从词语本身的解释来说,“担当”就是强调我们要有责任意识,勇敢承担起自己的责任。其次,则列举了人们对于“担当”和“佛系”的两种相反观点,前者肯定担当,赞扬担当,认为有担当者能承担并负责任,在关键时刻不推诿塞责,能迎难而上,挺身而出,体现出一种舍我其谁的勇气。而后者则指出“担当”会使人负累,无法使人过上轻松自在的理想生活。对此,我们可以肯定“佛系”生活中的乐观潇洒态度,也应该认识到:有担当,既是一种责任意识的体现,也是一种可贵的精神品质,还是从古至今每一位有为的中华儿女应该具备的素养。

试题要求以“担当”为题,说明其在态度上是肯定“担当”而否定“佛系”的。对此,写作时应该肯定、赞扬担当,并呼应广大青年勇于担当。此外,试题还要求写一篇并列式结构的议论文,对此可以从“担当”的意义和重要性方面去多角度并列论证,也可以针对青少年如何才能勇于“担当”去展开并列式论证。比如,我们可以从以下几个方面思考:(1)担当是一种态度。它需要铁肩担道义的气魄,舍我其谁的勇气,不计较得失,不在乎流言,让自己成为基石,担当起家庭、社会、民族、国家赋予他的使命。(2)担当是一种行动。担当即“当仁不让”,面对河南农村的艾滋病人和孤童,杜聪用无疆的大爱、陈为军用冷峻的镜头来担当;面对被无辜屠杀的中国人,被历次掩盖、遗忘的历史,王选用正视来担当、张纯如用真相和年轻的生命来担当。(3)担当需要能力和智慧。担当不仅仅是匹夫逞一时之勇,莽夫抒一时之气,它更需要我们有敏锐的判断,有坚实的双肩。回溯历史,烛之武、触龙用智慧和巧言来担当国家的危难,司马迁用忍辱负重、用《史记》来担当历史赋予他的良史之职,谭嗣同用流血为中国之变法担当,鲁迅用如椽大笔担当起刺破黑暗的重任。面对责任与重任,我们有足够的能力与智慧吗?总之,考生只要围绕“担当”来写都是符合要求的。

立意:

1.勇担当,敢作为,做完美的新时代青年。

2.担当和作为是一体的,有担当就要有作为。

3.心中有家国,青年有担当。

4.既要有担当之行,又要有担当之境。

PAGE

8

第页

同课章节目录