2.3 地域文化与城乡景观 课件(36张)

文档属性

| 名称 | 2.3 地域文化与城乡景观 课件(36张) |

|

|

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 198.6MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(2019) | ||

| 科目 | 地理 | ||

| 更新时间 | 2022-12-30 07:26:28 | ||

图片预览

文档简介

(共36张PPT)

第二章 第三节

地域文化与城乡景观

课前导入

瓦尔帕莱索位于智利首都以西,是南美洲太平洋东岸的重要海港城市。该城市的房屋依山而建,每一户人家都把自己的住房涂上颜色,赤橙黄绿,异彩纷呈。这种五颜六色的建筑景观与当地的地域文化有何关联?

目录

一、地域文化

二、地域文化与乡村景观

三、地域文化与城镇景观

一、地域文化

文化是人类对自身和世界的感悟和认知。形成于一定的地域中,具有地域性,俗话说:“十里不同风,百里不同俗”。

地理环境是文化形成的物质基础。

物质方面:建筑、服饰、饮食等

非物质方面:价值观、制度、习俗、语言、艺术等

1、地域文化:

建筑

黄土高原窑洞

物质方面

服饰

维吾尔族服饰

饮食

非物质方面

傣族泼水节

彝族火把节

节日

“十里不同风,百里不同俗”

感受地域文化

自然景观

景观

人文景观

2、景观:

自然景观:较少受到人类的直接影响或未受到人类的影响。行云飞瀑、高山流水等

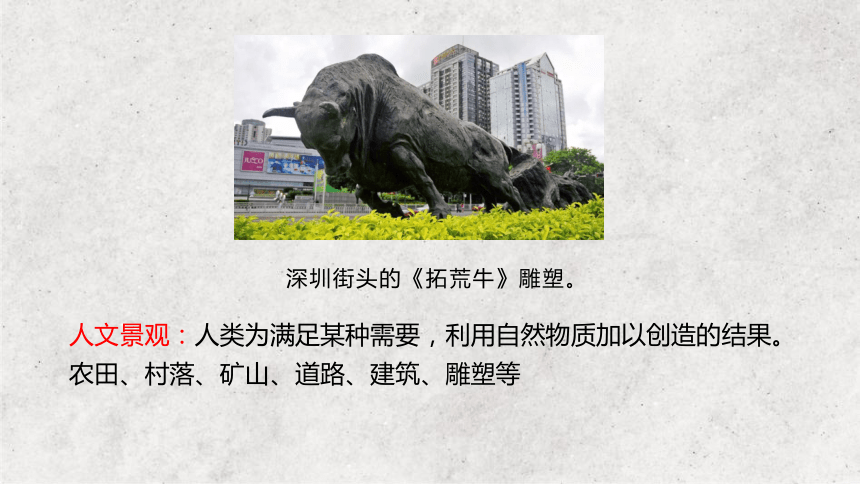

人文景观:人类为满足某种需要,利用自然物质加以创造的结果。农田、村落、矿山、道路、建筑、雕塑等

深圳街头的《拓荒牛》雕塑。

上海环球金融中心

上海中心大厦

我国东部农耕区与西部牧区的地域文化差异

地区 人口分布 生产活动 生活习惯

东部 农耕区 人口众多,密度大 多从事种植业,畜牧业以圈养为主,现在出现了大量企业化养殖 以粮食为主食,房屋建筑多就地取材,现在楼房增多

西部 牧区 人口分散,密度小 以牧业为主,牲畜靠放牧,现在不少牧区在水源较好的地方发展了人工草场,有些定居点新建了畜产品加工厂 以奶制品、羊牛肉为主食,喝奶茶,住蒙古包,现在定居点逐渐增多

地区 耕地 农作物 传统民居 主食 运动项目 传统交通工具

北方 旱地为主 小麦、玉米、棉花、甜菜等 以土坯为原料, 注意防寒 面食 冬季溜冰 马车

南方 水田为主 水稻、油菜、甘蔗等 以砖瓦为原料, 注意通风散热 大米 游泳 船

我国南、北方地域文化的差异

活动

理解红河哈尼梯田所蕴含的地域文化

红河哈尼族彝族自治州位于云南省东南部,地处横断山区(图2.32)。2013年红河哈尼梯田被评为世界文化遗产。每年秋收以后到次年春播以前的休耕时节,是这里的旅游旺季。层层水田映照着蓝天白云,宛如一幅幅油画,吸引了无数游客。

一千多年前,生活在这里的哈尼族等民族就开辟了梯田,种植水稻(图2.33)。稻田的灌溉依赖山泉溪流。经长时间摸索,人们发现森林是涵养水源的宝库,必须保证山上的森林面积足够大,水源才能常年不枯,于是民间规定特定范围的森林不得砍伐。

这里处于季风气候区,年降水量不稳定,季节分配也不均匀。为了缓解用水矛盾,村民修筑了沟渠,连接各家的稻田。每个村都选出一位正直公正、责任心强的人来担任分水官,负责分配每一田块的用水量。各村之间也有分水的约定。尤其在干旱的季节,分水制度更为重要。这种传统一直延续至今。

1. 山上超过一定海拔高度保留了大片森林,这些森林有什么作用,这体现了什么理念?

森林具有涵养水源的作用,只有保证足够面积的森林,梯田的水源才能常年不枯;体现了人地和谐的思想。

2.根据季风气候的降水特点,思考发展梯田农业可能面临的困难;当地村民是如何解决这个困难?

季风气候的降水季节分配不均,且年际变化大,容易导致干旱或者洪涝的发生;修建沟渠连接各家梯田,选出分水官负责调配水量。

3.此地的地域文化是否可以在代际之间传承、不同地方传播?

红河哈尼梯田文化景观已存在千年,延绵不绝,说明可以在代际之间传承,但随着经济的发展,原来自给自足的生产方式可能需要调整,适应新时代要求。

由于自然环境和人文环境的差异,其他地方很难复制梯田文化景观,但人与自然之间,人与人之间和谐相处的审美情感值得在不同的地方进行传播。

二、地域文化与乡村景观

乡村主要经济活动与自然的关系更为直接。

乡村景观体现人地和谐理念:顺应自然,趋利避害。

我国人多地少的丘陵地区:宅高田低

乡村民居多分布于山麓的台地或高地,高宅可避洪水

农田则分布在相对较低的平坦地区,低田便于灌溉

一二层不开窗户是为了便于狙击入侵之敌,设瞭望台是为了及时了解敌情,这体现了土楼完善的防御功能。

2.土楼一层、二层不开窗户并且土楼最高处设有瞭望台,这体现了土楼的什么功能?

土楼这种民居建筑方式体见了客家人聚族而居的民俗风情。

思考:1.永定土楼中直径最大的达到70-80米,高四五层,四五百间房屋可以住七八百人,请你思考修建这种建筑的目的是什么?

福建永定土楼

乡村景观体现:社会组织形态、精神追求

我国南方传统土楼是一种大型居民建筑,以圆楼和方楼最常见,适宜聚族而居的生活和共御外敌的要求,体现了御外凝内的集体精神。

福建永定土楼

村子的布局顺地势、水势,引溪流、汇泉水,构建了别出心裁的村落水系。

为村民解决了消防用水

调节了气温

为居民生产、生活用水提供了方便

创造了一种良好的人居环境。

建筑组合体现了当地的耕读文化。

案例 宏村景观与地域文化

三、地域文化与城镇景观

地域文化同样体现在城镇景观中。智利瓦尔帕莱索老城区住房的颜色五彩缤纷,就与该港口城市同欧洲的贸易往来有很大关系。

城镇景观——建筑风貌

城镇中的各种建筑,不单纯是为某种用途而建造的,它还反映了某种文化意识和审美情趣。

北京老城的四合院以北房为尊,两厢次之,倒座为宾,杂屋为附,体现了长幼有序的家庭文化。

城镇景观——建筑结构

四周墙体厚重

正房坐北朝南

大门设在东南

采光、保温、防风、排水

北京四合院

四合院

等级

分明

彰显

身份

屋宇式大门

墙垣式大门

影壁

垂花门

内敛

含蓄

注重

隐私

装饰图案

植物配置

美好

寓意

祈求

祥和

城镇景观——空间布局

我国古代都城建设突出以君主为中心的思想,强调城廓方正、对称,宫城居中。

西方城市中宗教占有重要地位,市中心一般为教堂。

一座城镇的空间格局,也能反映某种价值追求。

案例

人家尽枕河

苏州位于太湖之滨,是大运河沿岸的商贸重镇,素有“水城在”的双棋盘格“东方威尼斯”。两千余年来,苏州基本保持着“河街相邻、水陆并行”双棋格局。城内有“三横四直”的骨干水系通向千家万户。传统民居临水而建,多为二三层的砖木结构楼房,有些会修建阁楼。沿河房屋高低起伏、错落有致,外墙多为白色,屋顶用青灰小瓦,木质柱廊漆以黑、褐色,淡雅朴素。纵横交错的水道既是交 通通道,也是商贸通道。 “君到姑苏见,人家尽枕河。古宫闲地少, 水港小福,这是唐朝诗人杜荀鹤对苏州水乡景观的生动描述。

改革开放以来,苏州工业化迅速发展,城市规模不断扩展,城市面貌发生明天覆地的变化。但是,苏州的历史街区见不到高楼大厦和现代风格的建筑,仍然维 持着水、陆双棋盘格局,临河建筑仍保持粉墙黛瓦的传统风格。

城市作为一种聚落景观,是人类文化的体现。苏州古城坐落在水网之中,街道依河而建,水陆并行;建筑临水而造,前巷后河,形成“小桥、流水、人家”的独特风貌。据此回答1-2题。

1.下列说法中,正确的是( )

A.苏州古城的规划体现了我国古代“天人合一”的思想

B.欧洲传统城市的布局与苏州类似

C.苏州的这种建筑格局反映了经济因素对城市的影响

D.苏州的建筑格局与北京类似

2.下列不能体现地域文化对城市的影响的是( )

A.苏州古城“小桥、流水、人家”的独特风貌

B.北京皇宫建筑群雄踞城市中心

C.华盛顿以国会大厦为中心

D.工业区不断向城市外缘移动

A

D

课堂练习

①云南傣家竹楼

②山东威海海草房

③广东开平碉楼

④福建客家土楼

3有关图中建筑特点与地理环境的关系,叙述正确的是( )

A.①-光照充足,利于采光通风

B.②-雨热同期,防潮耐腐排水

C.③-人口密集,便于生活居住

D.④-长幼有序,体现传统文化

4.上述民居建筑风格最能体现地域文化的开放性特点的是( )

A.①

B.②

C.③

D.④

左图为我国各地的传统民居景观。读图3-4题。

B

C

骑楼是在楼房前座跨入人行道悬空而建的,二楼向街心延伸,并使马路边房屋相互连接,形成自由步行的长廊。这是岭南民居的一个特色(如图所示)。据此完成7~8题。

7.建设骑楼的目的是( )

A.体现当地的民族特色 B.使房屋建筑有层次感,体现建筑美

C.节省建筑材料 D.便于行人避雨和遮阳

8.骑楼建筑反映了岭南地区( )

A.地形多样,地表起伏不平 B.高温多雨的气候

C.降雨强度大 D.洪涝、台风等灾害频繁

D

B

各地建筑结构特点:

福建客家土楼:圆楼和方楼最常见,聚族而居和共御外敌,体现了御外凝内的集体精神。

北京四合院:体现长幼有序的家庭文化。

云南傣家竹楼:热带季风气候区,气候湿热,降水多,竹楼主要作用防潮防湿。

山东威海海草房:温带季风气候区,雨热同期,夏季有利于防潮排水。

广东开平碉楼:亚热带季风气候区,主要防匪、防涝,中西合璧民居。

骑楼:亚热带季风气候区,高温多雨,便于行人避雨和遮阳。

黄土高原窑洞:当地自然环境特点是气候冬寒夏热,黄土直立性强且干燥,其优点是造价低廉,冬暖夏凉。

“地坑院”是古代人们的一种穴居建筑,至今仍有留存。在我国的山西陕县,人们在平地上挖出一个方形的深坑,然后在深坑的四壁开凿洞穴用来居住,在“地坑院”的正中央栽种一颗高大的树,树冠冒出地面。读“地坑院”景观图,完成3——5题。

3. 人们在“地坑院”的正中央栽种一棵大树,其主要作用是

A. 遮挡风沙 B. 遮阳挡雨 C. 防外人跌入 D. 美化建筑

4. 建造“地坑院”民居的自然条件是

A. 土质黏重,不易挖掘 B. 土壤直立性好,不易坍塌

C. 地下水浅,易挖出水 D. 夏季降水多,地坑易蓄水

5. “地坑院”四周修建栏马墙的主要目的不包括

A. 防止地面雨水灌入院内 B. 防止人们跌入院内

C. 使地坑院美观协调 D. 阻挡风沙、雨雪

课堂检测

第二章 第三节

地域文化与城乡景观

课前导入

瓦尔帕莱索位于智利首都以西,是南美洲太平洋东岸的重要海港城市。该城市的房屋依山而建,每一户人家都把自己的住房涂上颜色,赤橙黄绿,异彩纷呈。这种五颜六色的建筑景观与当地的地域文化有何关联?

目录

一、地域文化

二、地域文化与乡村景观

三、地域文化与城镇景观

一、地域文化

文化是人类对自身和世界的感悟和认知。形成于一定的地域中,具有地域性,俗话说:“十里不同风,百里不同俗”。

地理环境是文化形成的物质基础。

物质方面:建筑、服饰、饮食等

非物质方面:价值观、制度、习俗、语言、艺术等

1、地域文化:

建筑

黄土高原窑洞

物质方面

服饰

维吾尔族服饰

饮食

非物质方面

傣族泼水节

彝族火把节

节日

“十里不同风,百里不同俗”

感受地域文化

自然景观

景观

人文景观

2、景观:

自然景观:较少受到人类的直接影响或未受到人类的影响。行云飞瀑、高山流水等

人文景观:人类为满足某种需要,利用自然物质加以创造的结果。农田、村落、矿山、道路、建筑、雕塑等

深圳街头的《拓荒牛》雕塑。

上海环球金融中心

上海中心大厦

我国东部农耕区与西部牧区的地域文化差异

地区 人口分布 生产活动 生活习惯

东部 农耕区 人口众多,密度大 多从事种植业,畜牧业以圈养为主,现在出现了大量企业化养殖 以粮食为主食,房屋建筑多就地取材,现在楼房增多

西部 牧区 人口分散,密度小 以牧业为主,牲畜靠放牧,现在不少牧区在水源较好的地方发展了人工草场,有些定居点新建了畜产品加工厂 以奶制品、羊牛肉为主食,喝奶茶,住蒙古包,现在定居点逐渐增多

地区 耕地 农作物 传统民居 主食 运动项目 传统交通工具

北方 旱地为主 小麦、玉米、棉花、甜菜等 以土坯为原料, 注意防寒 面食 冬季溜冰 马车

南方 水田为主 水稻、油菜、甘蔗等 以砖瓦为原料, 注意通风散热 大米 游泳 船

我国南、北方地域文化的差异

活动

理解红河哈尼梯田所蕴含的地域文化

红河哈尼族彝族自治州位于云南省东南部,地处横断山区(图2.32)。2013年红河哈尼梯田被评为世界文化遗产。每年秋收以后到次年春播以前的休耕时节,是这里的旅游旺季。层层水田映照着蓝天白云,宛如一幅幅油画,吸引了无数游客。

一千多年前,生活在这里的哈尼族等民族就开辟了梯田,种植水稻(图2.33)。稻田的灌溉依赖山泉溪流。经长时间摸索,人们发现森林是涵养水源的宝库,必须保证山上的森林面积足够大,水源才能常年不枯,于是民间规定特定范围的森林不得砍伐。

这里处于季风气候区,年降水量不稳定,季节分配也不均匀。为了缓解用水矛盾,村民修筑了沟渠,连接各家的稻田。每个村都选出一位正直公正、责任心强的人来担任分水官,负责分配每一田块的用水量。各村之间也有分水的约定。尤其在干旱的季节,分水制度更为重要。这种传统一直延续至今。

1. 山上超过一定海拔高度保留了大片森林,这些森林有什么作用,这体现了什么理念?

森林具有涵养水源的作用,只有保证足够面积的森林,梯田的水源才能常年不枯;体现了人地和谐的思想。

2.根据季风气候的降水特点,思考发展梯田农业可能面临的困难;当地村民是如何解决这个困难?

季风气候的降水季节分配不均,且年际变化大,容易导致干旱或者洪涝的发生;修建沟渠连接各家梯田,选出分水官负责调配水量。

3.此地的地域文化是否可以在代际之间传承、不同地方传播?

红河哈尼梯田文化景观已存在千年,延绵不绝,说明可以在代际之间传承,但随着经济的发展,原来自给自足的生产方式可能需要调整,适应新时代要求。

由于自然环境和人文环境的差异,其他地方很难复制梯田文化景观,但人与自然之间,人与人之间和谐相处的审美情感值得在不同的地方进行传播。

二、地域文化与乡村景观

乡村主要经济活动与自然的关系更为直接。

乡村景观体现人地和谐理念:顺应自然,趋利避害。

我国人多地少的丘陵地区:宅高田低

乡村民居多分布于山麓的台地或高地,高宅可避洪水

农田则分布在相对较低的平坦地区,低田便于灌溉

一二层不开窗户是为了便于狙击入侵之敌,设瞭望台是为了及时了解敌情,这体现了土楼完善的防御功能。

2.土楼一层、二层不开窗户并且土楼最高处设有瞭望台,这体现了土楼的什么功能?

土楼这种民居建筑方式体见了客家人聚族而居的民俗风情。

思考:1.永定土楼中直径最大的达到70-80米,高四五层,四五百间房屋可以住七八百人,请你思考修建这种建筑的目的是什么?

福建永定土楼

乡村景观体现:社会组织形态、精神追求

我国南方传统土楼是一种大型居民建筑,以圆楼和方楼最常见,适宜聚族而居的生活和共御外敌的要求,体现了御外凝内的集体精神。

福建永定土楼

村子的布局顺地势、水势,引溪流、汇泉水,构建了别出心裁的村落水系。

为村民解决了消防用水

调节了气温

为居民生产、生活用水提供了方便

创造了一种良好的人居环境。

建筑组合体现了当地的耕读文化。

案例 宏村景观与地域文化

三、地域文化与城镇景观

地域文化同样体现在城镇景观中。智利瓦尔帕莱索老城区住房的颜色五彩缤纷,就与该港口城市同欧洲的贸易往来有很大关系。

城镇景观——建筑风貌

城镇中的各种建筑,不单纯是为某种用途而建造的,它还反映了某种文化意识和审美情趣。

北京老城的四合院以北房为尊,两厢次之,倒座为宾,杂屋为附,体现了长幼有序的家庭文化。

城镇景观——建筑结构

四周墙体厚重

正房坐北朝南

大门设在东南

采光、保温、防风、排水

北京四合院

四合院

等级

分明

彰显

身份

屋宇式大门

墙垣式大门

影壁

垂花门

内敛

含蓄

注重

隐私

装饰图案

植物配置

美好

寓意

祈求

祥和

城镇景观——空间布局

我国古代都城建设突出以君主为中心的思想,强调城廓方正、对称,宫城居中。

西方城市中宗教占有重要地位,市中心一般为教堂。

一座城镇的空间格局,也能反映某种价值追求。

案例

人家尽枕河

苏州位于太湖之滨,是大运河沿岸的商贸重镇,素有“水城在”的双棋盘格“东方威尼斯”。两千余年来,苏州基本保持着“河街相邻、水陆并行”双棋格局。城内有“三横四直”的骨干水系通向千家万户。传统民居临水而建,多为二三层的砖木结构楼房,有些会修建阁楼。沿河房屋高低起伏、错落有致,外墙多为白色,屋顶用青灰小瓦,木质柱廊漆以黑、褐色,淡雅朴素。纵横交错的水道既是交 通通道,也是商贸通道。 “君到姑苏见,人家尽枕河。古宫闲地少, 水港小福,这是唐朝诗人杜荀鹤对苏州水乡景观的生动描述。

改革开放以来,苏州工业化迅速发展,城市规模不断扩展,城市面貌发生明天覆地的变化。但是,苏州的历史街区见不到高楼大厦和现代风格的建筑,仍然维 持着水、陆双棋盘格局,临河建筑仍保持粉墙黛瓦的传统风格。

城市作为一种聚落景观,是人类文化的体现。苏州古城坐落在水网之中,街道依河而建,水陆并行;建筑临水而造,前巷后河,形成“小桥、流水、人家”的独特风貌。据此回答1-2题。

1.下列说法中,正确的是( )

A.苏州古城的规划体现了我国古代“天人合一”的思想

B.欧洲传统城市的布局与苏州类似

C.苏州的这种建筑格局反映了经济因素对城市的影响

D.苏州的建筑格局与北京类似

2.下列不能体现地域文化对城市的影响的是( )

A.苏州古城“小桥、流水、人家”的独特风貌

B.北京皇宫建筑群雄踞城市中心

C.华盛顿以国会大厦为中心

D.工业区不断向城市外缘移动

A

D

课堂练习

①云南傣家竹楼

②山东威海海草房

③广东开平碉楼

④福建客家土楼

3有关图中建筑特点与地理环境的关系,叙述正确的是( )

A.①-光照充足,利于采光通风

B.②-雨热同期,防潮耐腐排水

C.③-人口密集,便于生活居住

D.④-长幼有序,体现传统文化

4.上述民居建筑风格最能体现地域文化的开放性特点的是( )

A.①

B.②

C.③

D.④

左图为我国各地的传统民居景观。读图3-4题。

B

C

骑楼是在楼房前座跨入人行道悬空而建的,二楼向街心延伸,并使马路边房屋相互连接,形成自由步行的长廊。这是岭南民居的一个特色(如图所示)。据此完成7~8题。

7.建设骑楼的目的是( )

A.体现当地的民族特色 B.使房屋建筑有层次感,体现建筑美

C.节省建筑材料 D.便于行人避雨和遮阳

8.骑楼建筑反映了岭南地区( )

A.地形多样,地表起伏不平 B.高温多雨的气候

C.降雨强度大 D.洪涝、台风等灾害频繁

D

B

各地建筑结构特点:

福建客家土楼:圆楼和方楼最常见,聚族而居和共御外敌,体现了御外凝内的集体精神。

北京四合院:体现长幼有序的家庭文化。

云南傣家竹楼:热带季风气候区,气候湿热,降水多,竹楼主要作用防潮防湿。

山东威海海草房:温带季风气候区,雨热同期,夏季有利于防潮排水。

广东开平碉楼:亚热带季风气候区,主要防匪、防涝,中西合璧民居。

骑楼:亚热带季风气候区,高温多雨,便于行人避雨和遮阳。

黄土高原窑洞:当地自然环境特点是气候冬寒夏热,黄土直立性强且干燥,其优点是造价低廉,冬暖夏凉。

“地坑院”是古代人们的一种穴居建筑,至今仍有留存。在我国的山西陕县,人们在平地上挖出一个方形的深坑,然后在深坑的四壁开凿洞穴用来居住,在“地坑院”的正中央栽种一颗高大的树,树冠冒出地面。读“地坑院”景观图,完成3——5题。

3. 人们在“地坑院”的正中央栽种一棵大树,其主要作用是

A. 遮挡风沙 B. 遮阳挡雨 C. 防外人跌入 D. 美化建筑

4. 建造“地坑院”民居的自然条件是

A. 土质黏重,不易挖掘 B. 土壤直立性好,不易坍塌

C. 地下水浅,易挖出水 D. 夏季降水多,地坑易蓄水

5. “地坑院”四周修建栏马墙的主要目的不包括

A. 防止地面雨水灌入院内 B. 防止人们跌入院内

C. 使地坑院美观协调 D. 阻挡风沙、雨雪

课堂检测

同课章节目录

- 第一章 人口

- 第一节 人口分布

- 第二节 人口迁移

- 第三节 人口容量

- 问题研究 如何看待农民工现象

- 第二章 乡村和城镇

- 第一节 乡村和城镇空间结构

- 第二节 城镇化

- 第三节 地域文化与城乡景观

- 问题研究 从市中心到郊区,你选择住在哪里

- 第三章 产业区位因素

- 第一节 农业区位因素及其变化

- 第二节 工业区位因素及其变化

- 第三节 服务业区位因素及其变化

- 问题研究 实体商店何去何从

- 第四章 交通运输布局与区域发展

- 第一节 区域发展对交通运输布局的影响

- 第二节 交通运输布局对区域发展的影响

- 问题研究 城市交通如何疏堵

- 第五章 环境与发展

- 第一节 人类面临的主要环境问题

- 第二节 走向人地协调——可持续发展

- 第三节 中国国家发展战略举例

- 问题研究 低碳食品知多少