重庆市沙坪坝区重点中学2022-2023学年高三上学期期末模拟(二)历史试题(Word版含答案)

文档属性

| 名称 | 重庆市沙坪坝区重点中学2022-2023学年高三上学期期末模拟(二)历史试题(Word版含答案) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 245.5KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2022-12-30 10:30:45 | ||

图片预览

文档简介

沙坪坝区重点中学2022-2023学年高三上学期期末模拟

历 史(二)

注意事项:

1.答题前,先将自己的姓名、准考证号填写在试题卷和答题卡上,并将准考证号条形码粘贴在答题卡上的指定位置。

2.选择题的作答:每小题选出答案后,用2B铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑,写在试题卷、草稿纸和答题卡上的非答题区域均无效。

3.非选择题的作答:用签字笔直接答在答题卡上对应的答题区域内。写在试题卷、草稿纸和答题卡上的非答题区域均无效。

4.考试结束后,请将本试题卷和答题卡一并上交。

第Ⅰ卷(选择题)

本卷共16个小题,每小题3分,共48分。在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的。

1.韩非的说理文明切犀利,揭破世间实情毫不掩饰。如《备内》指出,大臣能够“劫君弑主”,经常是利用君主与妻儿的关系得逞的;《亡征》一篇竟然把亡国的征兆分析出四十七种之多。这表明韩非子的主张( )

A.力图匡正崩坏的伦理秩序 B.带有较强的实用主义色彩

C.宣扬以法治国的统治策略 D.意在总结国家治乱的经验

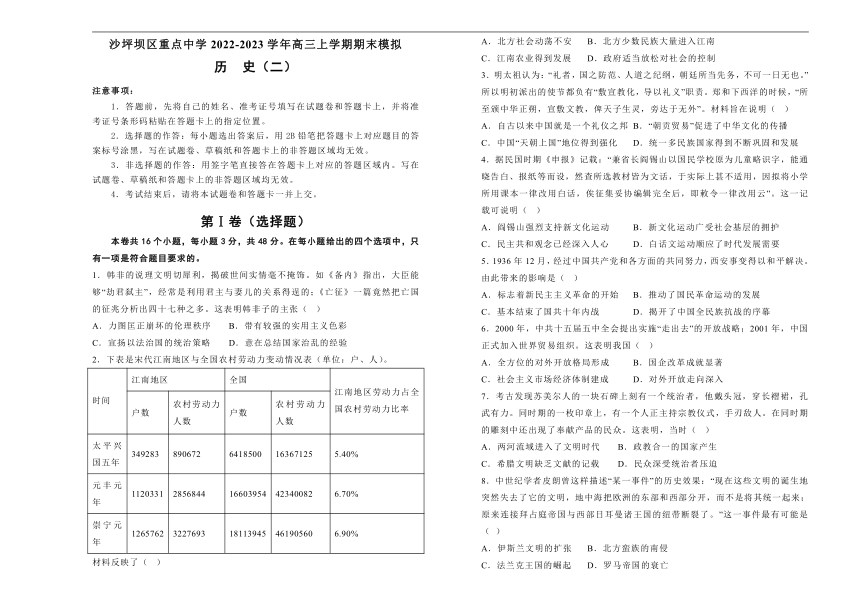

2.下表是宋代江南地区与全国农村劳动力变动情况表(单位:户、人)。

时间 江南地区 全国 江南地区劳动力占全国农村劳动力比率

户数 农村劳动力人数 户数 农村劳动力人数

太平兴国五年 349283 890672 6418500 16367125 5.40%

元丰元年 1120331 2856844 16603954 42340082 6.70%

崇宁元年 1265762 3227693 18113945 46190560 6.90%

材料反映了( )

A.北方社会动荡不安 B.北方少数民族大量进入江南

C.江南农业得到发展 D.政府适当放松对社会的控制

3.明太祖认为:“礼者,国之防范、人道之纪纲,朝廷所当先务,不可一日无也。”所以明初派出的使节都负有“敷宣教化,导以礼义”职责。郑和下西洋的时候,“所至颁中华正朔,宣敷文教,俾天子生灵,旁达于无外”。材料旨在说明( )

A.自古以来中国就是一个礼仪之邦 B.“朝贡贸易”促进了中华文化的传播

C.中国“天朝上国”地位得到强化 D.统一多民族国家得到不断巩固和发展

4.据民国时期《申报》记载:“兼省长阎锡山以国民学校原为儿童略识字,能通晓告白、报纸等而设,然查所选教材皆为文话,于实际上甚不适用,因拟将小学所用课本一律改用白话,俟征集妥协编辑完全后,即敕令一律改用云”。这一记载可说明( )

A.阎锡山强烈支持新文化运动 B.新文化运动广受社会基层的拥护

C.民主共和观念已经深入人心 D.白话文运动顺应了时代发展需要

5.1936年12月,经过中国共产党和各方面的共同努力,西安事变得以和平解决。由此带来的影响是( )

A.标志着新民主主义革命的开始 B.推动了国民革命运动的发展

C.基本结束了国共十年内战 D.揭开了中国全民族抗战的序幕

6.2000年,中共十五届五中全会提出实施“走出去”的开放战略;2001年,中国正式加入世界贸易组织。这表明我国( )

A.全方位的对外开放格局形成 B.国企改革成就显著

C.社会主义市场经济体制建成 D.对外开放走向深入

7.考古发现苏美尔人的一块石碑上刻有一个统治者,他戴头冠,穿长褶裙,孔武有力。同时期的一枚印章上,有一个人正主持宗教仪式,手刃敌人。在同时期的雕刻中还出现了奉献产品的民众。这表明,当时( )

A.两河流域进入了文明时代 B.政教合一的国家产生

C.希腊文明缺乏文献的记载 D.民众深受统治者压迫

8.中世纪学者皮朗曾这样描述“某一事件”的历史效果:“现在这些文明的诞生地突然失去了它的文明,地中海把欧洲的东部和西部分开,而不是将其统一起来;原来连接拜占庭帝国与西部日耳曼诸王国的纽带断裂了。”这一事件最有可能是( )

A.伊斯兰文明的扩张 B.北方蛮族的南侵

C.法兰克王国的崛起 D.罗马帝国的衰亡

9.1596年,在阿姆斯特丹商人们的资助下,巴伦支带领3艘船开始了第三次探险。在这次航行中,他们不仅发现了斯匹兹卑尔根群岛,而且到达了北纬79°39'的地方,创造了人类北进的新纪录。巴伦支的航行不仅有详细的文字记载,而且他沿途还绘制了极为准确的海图。可见,巴伦支的航行( )

A.为哥伦布到达美洲奠定基础 B.开辟了北太平洋到北冰洋的航线

C.拓展了欧洲人对世界的认知 D.促进了欧洲与大洋洲的直接联系

10.在中世纪的欧洲,人体被认为是有罪的。因此,它必须始终被覆盖,且不得过分装饰。但是,14世纪,生活水平提高的市民和希望精美商品尽快转换成货币的意大利商人,都很赞同世俗知识分子对教会禁欲的进攻。据此可知,文艺复兴源于( )

A.基督教会的衰落 B.西欧经济的复苏与发展

C.近代科学的兴起 D.民族国家的发展与壮大

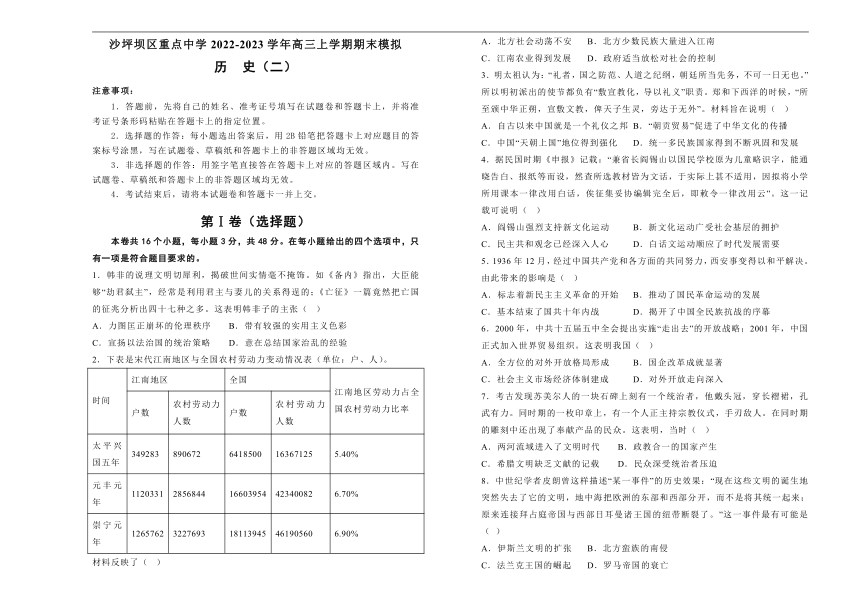

11.如图中英国就业人口结构的变化主要得益于( )

英国就业人口结构的变化

A.圈地运动 B.工业革命 C.光荣革命 D.信息技术革命

12.有学者认为,近代以来欧洲人以“传播卓越西方文化”的幌子征服了全球,而且他们传播得如此成功,以至于让数十亿人都开始接受西方文化的几项重要元素。到了20世纪,殖民地接受西方价值观之后,开始以其人之道还治其人之身,用同一套价值观向殖民者要求平等的权利。下列曾遭受殖民统治的国家与题中做法相符的有( )

①意大利 ②墨西哥 ③摩洛哥 ④比利时

A.①② B.②③ C.②④ D.③④

13.经过众多国家的一致行动,《联合国宪章》规定各会员国在其国际关系,上不得武力使用或威胁,其中“大国一致原则”和“核均衡”是禁止使用武力条款赖以实施的“双支柱”。同时,联合国主张和推动其他价值,如自决权、人权、经济与社会发展及公正的国际秩序,但是这些价值均不能以战争或武力来达成。联合国的这些举措( )

A.意在促进国际安全机制的发展 B.颠覆了欧洲旧有的国际法规

C.体现出大国之间协调合作加强 D.带有帝国主义强权政治色彩

14.近代科学革命以来,科技活动逐渐由个人的、自发的朝着有组织的方向发展,科技人才的移民支持、风险投资体系、技术学院、公司制度等制度创新以及大规模的资金投入的支撑,都成为推动现代科技革命进程的重要动力。据此可推知,现代科技革命( )

A.强化了政府在科技发展中的作用 B.开始将科学与技术紧密结合

C.推动了自然科学与社会科学融合 D.加快了科技成果转化的速度

15.如表是美国媒体对美国人的调查表。调查意见变化趋势能够反映美国( )

调查意见 1958年 1972年

认为政府为所有人谋利 76.3% 37.3%

认为政府是为少数大型利益集团服务 17.6% 53.3%

公众对联邦政府的信任比例 41% 19%

A.民众深受冷战影响 B.跨国公司影响日增

C.政府失去全民信任 D.社会多方面的变化

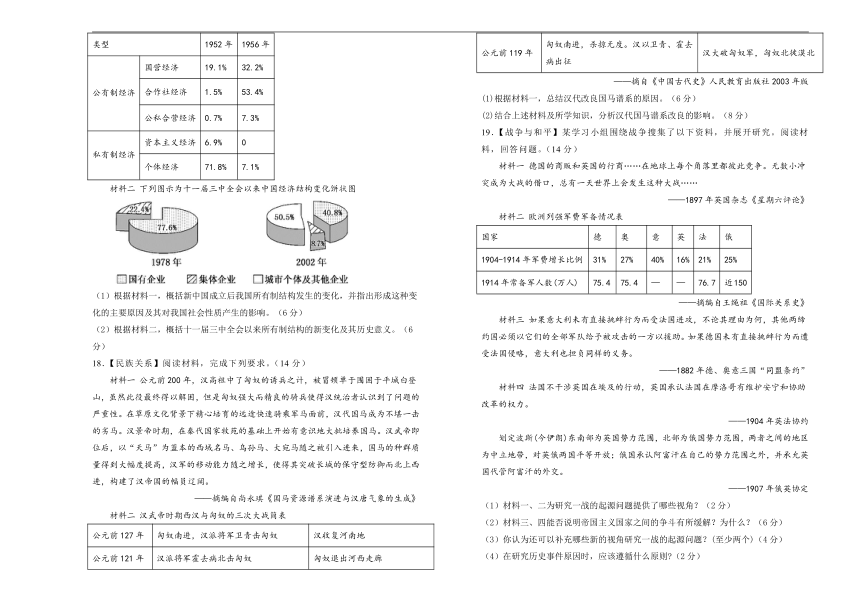

16.下图是中西方学者对文化多样性的不同认识。对此,解读合理的是( )

A.前者符合文化多样性的规律 B.前者承认文明多元化下共同发展

C.后者是对文化趋同性的纠偏 D.后者关注文化的多样性和斗争性

第Ⅱ卷(非选择题)

本卷共4个小题,共52分。考生根据要求作答。

17.【经济结构的变动】阅读下列材料,回答问题。(12分)

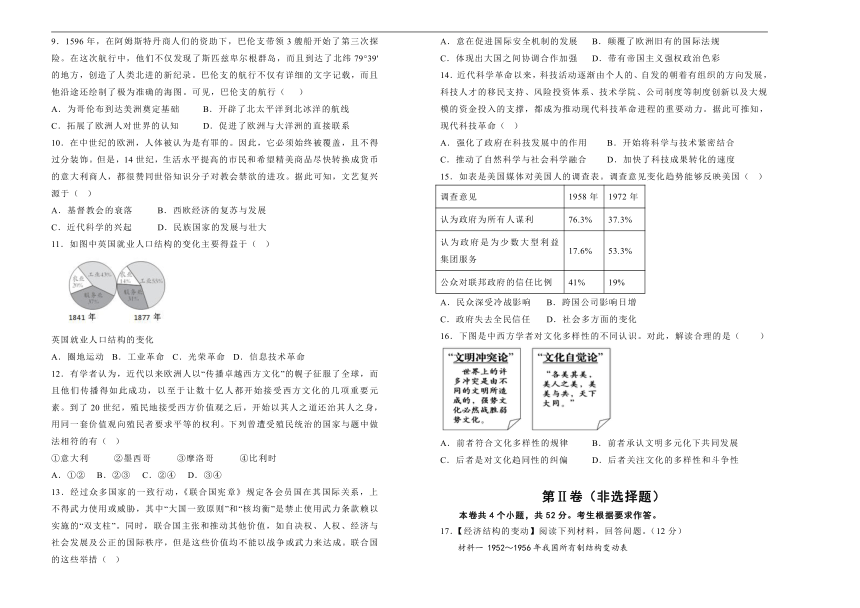

材料一 1952~1956年我国所有制结构变动表

类型 1952年 1956年

公有制经济 国营经济 19.1% 32.2%

合作社经济 1.5% 53.4%

公私合营经济 0.7% 7.3%

私有制经济 资本主义经济 6.9% 0

个体经济 71.8% 7.1%

材料二 下列图示为十一届三中全会以来中国经济结构变化饼状图

(1)根据材料一,概括新中国成立后我国所有制结构发生的变化,并指出形成这种变化的主要原因及其对我国社会性质产生的影响。(6分)

(2)根据材料二,概括十一届三中全会以来所有制结构的新变化及其历史意义。(6分)

18.【民族关系】阅读材料,完成下列要求。(14分)

材料一 公元前200年,汉高祖中了匈奴的诱兵之计,被冒顿单于围困于平城白登山,虽然此役最终得以解困,但是匈奴强大而精良的骑兵使得汉统治者认识到了问题的严重性。在草原文化背景下精心培育的远途快速骑乘军马面前,汉代国马成为不堪一击的劣马。汉景帝时期,在秦代国家牧苑的基础上开始有意识地大批培养国马。汉武帝即位后,以“天马”为蓝本的西域名马、乌孙马、大宛马随之被引入进来,国马的种群质量得到大幅度提高,汉军的移动能力随之增长,使得其突破长城的保守型防御而北上西进,构建了汉帝国的幅员辽阔。

——摘编自尚永琪《国马资源谱系演进与汉唐气象的生成》

材料二 汉武帝时期西汉与匈奴的三次大战简表

公元前127年 匈奴南进,汉派将军卫青击匈奴 汉收复河南地

公元前121年 汉派将军霍去病北击匈奴 匈奴退出河西走廊

公元前119年 匈奴南进,杀掠无度。汉以卫青、霍去病出征 汉大破匈奴军,匈奴北徙漠北

——摘自《中国古代史》人民教育出版社2003年版

(1)根据材料一,总结汉代改良国马谱系的原因。(6分)

(2)结合上述材料及所学知识,分析汉代国马谱系改良的影响。(8分)

19.【战争与和平】某学习小组围绕战争搜集了以下资料,并展开研究。阅读材料,回答问题。(14分)

材料一 德国的商贩和英国的行商……在地球上每个角落里都彼此竞争。无数小冲突成为大战的借口,总有一天世界上会发生这种大战……

——1897年英国杂志《星期六评论》

材料二 欧洲列强军费军备情况表

国家 德 奥 意 英 法 俄

1904-1914年军费增长比例 31% 27% 40% 16% 21% 25%

1914年常备军人数(万人) 75.4 75.4 — — 76.7 近150

——摘编自王绳祖《国际关系史》

材料三 如果意大利未有直接挑衅行为而受法国进攻,不论其理由为何,其他两缔约国必须以它们的全部军队给予被攻击的一方以援助。如果德国未有直接挑衅行为而遭受法国侵略,意大利也担负同样的义务。

——1882年德、奥意三国“同盟条约”

材料四 法国不干涉英国在埃及的行动,英国承认法国在摩洛哥有维护安宁和协助改革的权力。

——1904年英法协约

划定波斯(今伊朗)东南部为英国势力范围,北部为俄国势力范围,两者之间的地区为中立地带,对英俄两国平等开放;俄国承认阿富汗在自己的势力范围之外,并承允英国代管阿富汗的外交。

——1907年俄英协定

(1)材料一、二为研究一战的起源问题提供了哪些视角?(2分)

(2)材料三、四能否说明帝国主义国家之间的争斗有所缓解?为什么?(6分)

(3)你认为还可以补充哪些新的视角研究一战的起源问题?(至少两个)(4分)

(4)在研究历史事件原因时,应该遵循什么原则 (2分)

20.【国际组织】阅读材料,完成下列要求。(12分)

20世纪,世界诞生了多个重要的国际组织,如图为部分国际组织的标志。

国际组织体现了国际局势的演变趋势。根据材料结合所学知识,请选择一类国际组织,概括国际组织体现的国际局势,并进行阐释。(要求:明确写出选择的国际组织和体现的国际局势,阐释充分,史实准确,表述清晰)

历史答案

第Ⅰ卷(选择题)

1.

【答案】B

【解析】由题意可知,韩非子的文章往往面向现实,着力为统治者提供统治策略,解决现实问题。B项正确:A更侧重于儒家的观念,排除;C项从材料中无法得出,排除;D项韩非子的文章并非意在总结经验,而是给统治者提供统治策略,排除。故选B项。

2.

【答案】C

【解析】根据材料所提供的数据,可知江南地区农村劳动力人数、占全国农场劳动力比率都有所增长,而劳动力增长是古代农业发展的一个重要指标,C项正确;材料未体现北方社会环境问题,排除A项;南方劳动力增加主要是由于北方中原人口大量南迁以及南方农业发展,排除B项;农村劳动力人口增加与社会控制放松没有直接联系,排除D项。故选C项。

3.

【答案】B

【解析】据材料可知,明朝政府通过使节派遣、郑和下西洋等外交活动,向四邻各国颁发历法,宣传中华文化,使诸国接受中国的礼俗,因而朝贡成为中华向海外输出先进文化的一个重要途径,B项正确;题干没有明朝之前情况的描述,无从得出自古以来中国就是一个礼仪之邦,排除A项;题干反映的是朝贡贸易促进了中华文化的传播,没有体现强化“天朝上国”地位,排除C项;题干反映的是明朝时期的对外关系,无从得出国内统一多民族国家的发展,排除D项。故选B项。

4.

【答案】D

【解析】从材料中可见地方长官在学校教材方面实行白话文,这说明白话文的推广是时代的需要,D项正确;A项和B项材料中没有提及,排除AB项;材料中只是提及白话文并没有提及民主共和观念,排除C项。故选D项。

5.

【答案】C

【解析】根据所学知识可知,1936年12月,中国共产党从全民族的利益出发,主张和平解决西安事变,经过中国共产党和各方面的共同努力,西安事变得以和平解决,这标志着国共两党基本结束了十年的内战,全国团结抗战的局面初步形成,C项正确;新民主主义革命开始的标志是五四运动,排除A项;国民革命运动在1927年已经结束,排除B项;揭开中国全民族抗战序幕的是1937年的卢沟桥事变,排除D项。故选C项。

6.

【答案】D

【解析】中国明确提出“走出去”,加入世贸组织,这说明我国对外开放走向深入,D项正确;通过材料信息无法看出当时已经形成全方位的对外开放格局,排除A项;材料主旨是对外,与材料信息无关,排除B项;社会主义市场经济体制建成是2010年,排除C项。故选D项。

7.

【答案】A

【解析】根据“统治者”“宗教仪式”“奉献产品的民众”等信息可知,当时的苏美人中出现了等级层次和宗教、赋税等类似内容,说明出现了早期国家形态,进入了文明时代,A项正确;材料内容不能说明建立了政教合一的国家和民众深受压迫,排除BD项;石碑上的内容也属于文献记载,排除C项。故选A项。

8.

【答案】A

【解析】结合所学知识可知,7世纪初,穆罕默德创立伊斯兰教后,伊斯兰文明逐渐兴起。到8世纪中期,阿拉伯人通过不断扩张,建立起地跨亚、非、欧三洲的大帝国,其控制着西地中海地区,对当时欧洲东西部的统一及联系产生了一定影响,A项正确;北方蛮族南下灭亡了西罗马帝国,建立起日耳曼诸多王国,对后世欧洲民族国家形成产生重要影响,这与材料主旨不符,排除B项;法兰西王国的崛起、罗马帝国的衰亡,并没有使欧洲东西部分开或纽带断裂,排除CD两项。故选A项。

9.

【答案】C

【解析】根据材料信息,1596年,巴伦支带领3艘船,发现了斯匹兹卑尔根群岛,而且到达了北纬79°39'的地方,创造了人类北进的新纪录,同时其航行不仅有详细的文字记载,而且他沿途还绘制了极为准确的海图,其航行探索到了人类未知的地域,拓展了欧洲人对世界的认知,C项正确;哥伦布到达美洲是1492年,排除A项;17世纪初,俄罗斯人在北太平洋和西伯利亚地区进行了多次海上和陆上探险,开辟了北太平洋到北冰洋的航线,排除B项;巴伦支的航行没有促进欧洲与大洋洲的直接联系,排除D项。故选C项。

10.

【答案】B

【解析】根据材料信息“但是,14世纪,生活水平提高的市民和希望精美商品尽快转换成货币的意大利商人,都很赞同世俗知识分子对教会禁欲的进攻。”可知生活水平提高的市民和希望精美商品尽快转换成货币的意大利商人,这些势力的壮大都体现了西欧经济的复苏与发展,B项正确;文艺复兴并非源于基督教会的衰落,排除A项;文艺复兴催生了近代自然科学,排除C项;宗教改革有利于民族国家的形成和发展,排除D项。故选B项。

11.

【答案】B

【解析】根据题干英国就业人口中工业比重上升,农业比重下降,根据所学知识可知这主要得益于工业革命推动了工业的发展,B项正确;圈地运动与工业比重上升关系不大,排除A项;光荣革命时间为1688年、信息技术革命时间为二战之后,均与题干时间不符,排除CD项。故选B项。

12.

【答案】B

【解析】根据材料“到了20世纪,殖民地接受西方价值观之后,开始以其人之道还治其人之身,用同一套价值观向殖民者要求平等的权利。”可知,遭受殖民统治的国家,在接受西方价值观后,用同一价值观向西方殖民者要求平等的权利,与材料中信息相符的是墨西哥和摩洛哥,都是被殖民国家,后来实现独立建立资本主义制度,B项正确;意大利是殖民国家,而非被殖民国家,①不符合题意,排除A项;比利时是殖民国家,虽然殖民地少,④不符合题意,排除C项和D项。故选B项。

13.

【答案】A

【解析】根据材料“大国一致原则”“核均衡”“主张和推动其他价值……均不能以战争或武力来达成”等信息并结合所学知识可知,联合国的这些举措意在促进国际安全机制的发展,A项正确;B项说法过于绝对,排除B项;C、D两项并不是材料反映的主旨,排除。故选A项。

14.

【答案】A

【解析】根据“科技活动逐渐由个人的、自发的朝着有组织的方向发展,科技人才的移民支持、风险投资体系、技术学院、公司制度等制度创新以及大规模的资金投入的支撑,都成为推动现代科技革命进程的重要动力”可知,现代科技朝着有组织的方向发展,强化了政府的作用,A项正确;第二次工业革命的特点是将科学与技术紧密结合,排除B项;材料没有涉及自然科学与社会科学融合、科技成果转化的信息,排除CD项。故选A项。

15.

【答案】D

【解析】根据材料及所学可知,二战后西方主要资本主义国家普遍采用政府宏观调控与市场调节相结合的方式,促进了经济的快速发展。现代科技进步促进了新兴产业的发展与传统产业的升级,服务业比重增加。但这些变化未能解决资本主义社会的固有矛盾,随着20世纪70年代经济危机的再次发生,美国等资本主义国家政府通过减少政府干预经济来刺激经济复苏。同时美国深陷越南战争的泥潭,国内反战和平运动高涨。通过媒体调查,1972年比1958年美国人对政府的好感下降,反映了美国社会多方面的变化,D项正确;冷战的影响只是部分原因,排除A项;冷战结束后跨国公司的影响日增,排除B项;“失去全民信任”说法绝对,排除C项。故选D项。

16.

【答案】C

【解析】据材料“各美其美”可知,后者认为不同的文化都有其长处,是对文化趋同性的纠偏,C项正确;“强势文化必然战胜弱势文化”可知,前者认为强势文化必然会吞并弱势文化,体现的是文化的趋同性,而非文化多样性,排除A项;“强势文化必然战胜弱势文化”可知,前者认为强势文化必然会吞并弱势文化,否定文化多元化的发展,排除B项;“美美与共,天下大同”可知,后者关注文化的多样性,而没有涉及斗争性,排除D项。故选C项。

第Ⅱ卷(非选择题)

17.(12分)

【答案】

(1)变化:由私有制为主转变为公有制占主导地位。(2分)

主要原因:三大改造的完成。(2分)

影响:社会主义制度基本建立(2分)

(2)新变化:由单一公有制经济转变成以公有制经济为主体、多种所有制经济共同发展。

历史意义:增强了企业活力,调动了各方面的生产积极性;推动了现代化建设的迅速发展。(6分)

【解析】

(1)变化:根据1952~1956年我国所有制结构变动表看出,1952年我国私有制经济战78%以上,1956年我国公有制经济占90%以上,可知由私有制为主转变为公有制占主导地位。主要原因:结合所学可知,1956年三大改造的完成,公有制经济占主体。影响:结合所学可知,三大改造的完成标志着社会主义制度基本建立。

(2)新变化:根据饼形图看出,2002年城市个体及其他经济所占比例大幅上升,我国所有制结构由单一公有制经济转变成以公有制经济为主体、多种所有制经济共同发展。历史意义:根据所学经济体制改革的影响,可从增强了企业活力,调动了各方面的生产积极性;推动了现代化建设的迅速发展等角度分析总结。

18.(14分)

【答案】

(1)①“白登之围”的发生;②匈奴骑兵的强大;③中原战马的劣势;④巩固政权的需要。(任意三点)(6分)

(2)①增强了汉朝的骑兵力量,加强了国防力量;②威服了西域各国,保证了西域道路的畅通和对匈奴的制约;③加强了中央集权(保证了汉王朝有能力以相当快的“速度”,在超大疆域内传递统治信息、输送治理力量,使得朝廷、地方、边疆、属国、四夷不同层级之间的政令行使、行动协调、诉求传达、矛盾消弭);④推动了汉文化的传播;提高了汉朝与汉文化在世界的地位(世界影响力);⑤汉代的国马改革为后世国马的改良提供了借鉴。(分军事、政治、文化传播、对外交往等角度即可)(8分)

【解析】

(1)原因:根据材料“公元前200年,汉高祖中了匈奴的诱兵之计,被冒顿单于围困于平城白登山,虽然此役最终得以解困,但是匈奴强大而精良的骑兵使得汉统治者认识到了问题的严重性”,得出白登之围和匈奴骑兵的强大;根据材料“汉代国马成为不堪一击的劣马。汉景帝时期,在秦代国家牧苑的基础上开始有意识地大批培养国马。汉武帝即位后,以“天马”为蓝本的西域名马、乌孙马、大宛马随之被引入进来,国马的种群质量得到大幅度提高,汉军的移动能力随之增长,使得其突破长城的保守型防御而北上西进,构建了汉帝国的幅员辽阔”,得出中原战马的劣势和巩固政权的需要。

(2)影响:根据材料二表格“汉武帝对匈奴的三次大战”,以及根据汉朝时期的军事、政治状况、文化交流和对外交往的实际状况,得出增强了汉朝的骑兵力量,加强了国防力量、威服了西域各国,保证了西域道路的畅通和对匈奴的制约、加强了中央集权、推动了汉文化的传播、提高了汉朝与汉文化在世界的地位、汉代的国马改革为后世国马的改良提供了借鉴。

19.(14分)

【答案】

(1)材料一:经济(竞争),材料二:军事(竞赛)。(2分)

(2)不能。材料三反映了德奥意建立了针对法国的三国同盟,材料四反映了英法、英俄分别结盟,推动了三国协约的形成,致使欧洲出现了两大军事集团对峙的局面,其矛盾不断升级,国际局势日益紧张,加速了一战的爆发。(6分)

(3)殖民地争夺;民众战争心理;科技;巴尔干问题;极端民族主义等。(4分)

(4)历史的原则、全面(多元)的原则。(2分)

【解析】

(1)材料一:根据材料“德国的商贩和英国的行商……在地球上每个角落里都彼此竞争”可知,经济(竞争),材料二:根据材料二数据可以看出英国和德国以及主要的西欧国家存在军事(竞赛)。

(2)不能。根据材料三可知,这一同盟是针对法国,反映了德奥意建立了针对法国的三国同盟,材料四反映了英法、英俄分别结盟,推动了三国协约的形成。两大军事集团的建立致使欧洲出现了两大军事集团对峙的局面,其矛盾不断升级,国际局势日益紧张,加速了一战的爆发。

(3)补充:根据所学知识可知,一战起源还涉及殖民地争夺;民众战争心理;科技;巴尔干问题;极端民族主义等。

(4)原则:根据所学知识可知,历史研究应当坚持历史的原则、全面(多元)的原则。

20.(12分)

【答案】

范例:

国际组织:北约、华约(2分)

国际局势:两极格局(2分)

阐释:二战结束后,美国意图称霸世界,苏联意图扩大自身的势力范围。美苏国家利益不同,意识形态上对立。1949年以美国为首的北约和1955年以苏联为首的华约建立,它们的建立标志着两极格局的形成。美苏冷战一方面破坏了世界和平,全世界面临着核战争的威胁;一方面全世界没有爆发新的世界大战,客观上促进了世界科技的发展。(8分)

【解析】

根据问题,要选择一类国际组织,概括国际组织体现的国际局势,并进行阐释,而且要求明确写出选择的国际组织和体现的国际局势。比如选取北约和华约,体现的国际局势是两极格局,再结合所学知识进行阐释,二战结束后,美国意图称霸世界,苏联意图扩大自身的势力范围。美苏由于社会制度和国家利益不同,意识形态上对立,1949年以美国为首的北约和1955年以苏联为首的华约建立,它们的建立标志着两极格局的形成。美苏两极格局下进行冷战,一方面破坏了世界和平,全世界面临着核战争的威胁;另一方面两者势均力敌,全世界没有爆发新的世界大战,客观上维系了总体和平,从而促进了世界科技的发展。

历 史(二)

注意事项:

1.答题前,先将自己的姓名、准考证号填写在试题卷和答题卡上,并将准考证号条形码粘贴在答题卡上的指定位置。

2.选择题的作答:每小题选出答案后,用2B铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑,写在试题卷、草稿纸和答题卡上的非答题区域均无效。

3.非选择题的作答:用签字笔直接答在答题卡上对应的答题区域内。写在试题卷、草稿纸和答题卡上的非答题区域均无效。

4.考试结束后,请将本试题卷和答题卡一并上交。

第Ⅰ卷(选择题)

本卷共16个小题,每小题3分,共48分。在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的。

1.韩非的说理文明切犀利,揭破世间实情毫不掩饰。如《备内》指出,大臣能够“劫君弑主”,经常是利用君主与妻儿的关系得逞的;《亡征》一篇竟然把亡国的征兆分析出四十七种之多。这表明韩非子的主张( )

A.力图匡正崩坏的伦理秩序 B.带有较强的实用主义色彩

C.宣扬以法治国的统治策略 D.意在总结国家治乱的经验

2.下表是宋代江南地区与全国农村劳动力变动情况表(单位:户、人)。

时间 江南地区 全国 江南地区劳动力占全国农村劳动力比率

户数 农村劳动力人数 户数 农村劳动力人数

太平兴国五年 349283 890672 6418500 16367125 5.40%

元丰元年 1120331 2856844 16603954 42340082 6.70%

崇宁元年 1265762 3227693 18113945 46190560 6.90%

材料反映了( )

A.北方社会动荡不安 B.北方少数民族大量进入江南

C.江南农业得到发展 D.政府适当放松对社会的控制

3.明太祖认为:“礼者,国之防范、人道之纪纲,朝廷所当先务,不可一日无也。”所以明初派出的使节都负有“敷宣教化,导以礼义”职责。郑和下西洋的时候,“所至颁中华正朔,宣敷文教,俾天子生灵,旁达于无外”。材料旨在说明( )

A.自古以来中国就是一个礼仪之邦 B.“朝贡贸易”促进了中华文化的传播

C.中国“天朝上国”地位得到强化 D.统一多民族国家得到不断巩固和发展

4.据民国时期《申报》记载:“兼省长阎锡山以国民学校原为儿童略识字,能通晓告白、报纸等而设,然查所选教材皆为文话,于实际上甚不适用,因拟将小学所用课本一律改用白话,俟征集妥协编辑完全后,即敕令一律改用云”。这一记载可说明( )

A.阎锡山强烈支持新文化运动 B.新文化运动广受社会基层的拥护

C.民主共和观念已经深入人心 D.白话文运动顺应了时代发展需要

5.1936年12月,经过中国共产党和各方面的共同努力,西安事变得以和平解决。由此带来的影响是( )

A.标志着新民主主义革命的开始 B.推动了国民革命运动的发展

C.基本结束了国共十年内战 D.揭开了中国全民族抗战的序幕

6.2000年,中共十五届五中全会提出实施“走出去”的开放战略;2001年,中国正式加入世界贸易组织。这表明我国( )

A.全方位的对外开放格局形成 B.国企改革成就显著

C.社会主义市场经济体制建成 D.对外开放走向深入

7.考古发现苏美尔人的一块石碑上刻有一个统治者,他戴头冠,穿长褶裙,孔武有力。同时期的一枚印章上,有一个人正主持宗教仪式,手刃敌人。在同时期的雕刻中还出现了奉献产品的民众。这表明,当时( )

A.两河流域进入了文明时代 B.政教合一的国家产生

C.希腊文明缺乏文献的记载 D.民众深受统治者压迫

8.中世纪学者皮朗曾这样描述“某一事件”的历史效果:“现在这些文明的诞生地突然失去了它的文明,地中海把欧洲的东部和西部分开,而不是将其统一起来;原来连接拜占庭帝国与西部日耳曼诸王国的纽带断裂了。”这一事件最有可能是( )

A.伊斯兰文明的扩张 B.北方蛮族的南侵

C.法兰克王国的崛起 D.罗马帝国的衰亡

9.1596年,在阿姆斯特丹商人们的资助下,巴伦支带领3艘船开始了第三次探险。在这次航行中,他们不仅发现了斯匹兹卑尔根群岛,而且到达了北纬79°39'的地方,创造了人类北进的新纪录。巴伦支的航行不仅有详细的文字记载,而且他沿途还绘制了极为准确的海图。可见,巴伦支的航行( )

A.为哥伦布到达美洲奠定基础 B.开辟了北太平洋到北冰洋的航线

C.拓展了欧洲人对世界的认知 D.促进了欧洲与大洋洲的直接联系

10.在中世纪的欧洲,人体被认为是有罪的。因此,它必须始终被覆盖,且不得过分装饰。但是,14世纪,生活水平提高的市民和希望精美商品尽快转换成货币的意大利商人,都很赞同世俗知识分子对教会禁欲的进攻。据此可知,文艺复兴源于( )

A.基督教会的衰落 B.西欧经济的复苏与发展

C.近代科学的兴起 D.民族国家的发展与壮大

11.如图中英国就业人口结构的变化主要得益于( )

英国就业人口结构的变化

A.圈地运动 B.工业革命 C.光荣革命 D.信息技术革命

12.有学者认为,近代以来欧洲人以“传播卓越西方文化”的幌子征服了全球,而且他们传播得如此成功,以至于让数十亿人都开始接受西方文化的几项重要元素。到了20世纪,殖民地接受西方价值观之后,开始以其人之道还治其人之身,用同一套价值观向殖民者要求平等的权利。下列曾遭受殖民统治的国家与题中做法相符的有( )

①意大利 ②墨西哥 ③摩洛哥 ④比利时

A.①② B.②③ C.②④ D.③④

13.经过众多国家的一致行动,《联合国宪章》规定各会员国在其国际关系,上不得武力使用或威胁,其中“大国一致原则”和“核均衡”是禁止使用武力条款赖以实施的“双支柱”。同时,联合国主张和推动其他价值,如自决权、人权、经济与社会发展及公正的国际秩序,但是这些价值均不能以战争或武力来达成。联合国的这些举措( )

A.意在促进国际安全机制的发展 B.颠覆了欧洲旧有的国际法规

C.体现出大国之间协调合作加强 D.带有帝国主义强权政治色彩

14.近代科学革命以来,科技活动逐渐由个人的、自发的朝着有组织的方向发展,科技人才的移民支持、风险投资体系、技术学院、公司制度等制度创新以及大规模的资金投入的支撑,都成为推动现代科技革命进程的重要动力。据此可推知,现代科技革命( )

A.强化了政府在科技发展中的作用 B.开始将科学与技术紧密结合

C.推动了自然科学与社会科学融合 D.加快了科技成果转化的速度

15.如表是美国媒体对美国人的调查表。调查意见变化趋势能够反映美国( )

调查意见 1958年 1972年

认为政府为所有人谋利 76.3% 37.3%

认为政府是为少数大型利益集团服务 17.6% 53.3%

公众对联邦政府的信任比例 41% 19%

A.民众深受冷战影响 B.跨国公司影响日增

C.政府失去全民信任 D.社会多方面的变化

16.下图是中西方学者对文化多样性的不同认识。对此,解读合理的是( )

A.前者符合文化多样性的规律 B.前者承认文明多元化下共同发展

C.后者是对文化趋同性的纠偏 D.后者关注文化的多样性和斗争性

第Ⅱ卷(非选择题)

本卷共4个小题,共52分。考生根据要求作答。

17.【经济结构的变动】阅读下列材料,回答问题。(12分)

材料一 1952~1956年我国所有制结构变动表

类型 1952年 1956年

公有制经济 国营经济 19.1% 32.2%

合作社经济 1.5% 53.4%

公私合营经济 0.7% 7.3%

私有制经济 资本主义经济 6.9% 0

个体经济 71.8% 7.1%

材料二 下列图示为十一届三中全会以来中国经济结构变化饼状图

(1)根据材料一,概括新中国成立后我国所有制结构发生的变化,并指出形成这种变化的主要原因及其对我国社会性质产生的影响。(6分)

(2)根据材料二,概括十一届三中全会以来所有制结构的新变化及其历史意义。(6分)

18.【民族关系】阅读材料,完成下列要求。(14分)

材料一 公元前200年,汉高祖中了匈奴的诱兵之计,被冒顿单于围困于平城白登山,虽然此役最终得以解困,但是匈奴强大而精良的骑兵使得汉统治者认识到了问题的严重性。在草原文化背景下精心培育的远途快速骑乘军马面前,汉代国马成为不堪一击的劣马。汉景帝时期,在秦代国家牧苑的基础上开始有意识地大批培养国马。汉武帝即位后,以“天马”为蓝本的西域名马、乌孙马、大宛马随之被引入进来,国马的种群质量得到大幅度提高,汉军的移动能力随之增长,使得其突破长城的保守型防御而北上西进,构建了汉帝国的幅员辽阔。

——摘编自尚永琪《国马资源谱系演进与汉唐气象的生成》

材料二 汉武帝时期西汉与匈奴的三次大战简表

公元前127年 匈奴南进,汉派将军卫青击匈奴 汉收复河南地

公元前121年 汉派将军霍去病北击匈奴 匈奴退出河西走廊

公元前119年 匈奴南进,杀掠无度。汉以卫青、霍去病出征 汉大破匈奴军,匈奴北徙漠北

——摘自《中国古代史》人民教育出版社2003年版

(1)根据材料一,总结汉代改良国马谱系的原因。(6分)

(2)结合上述材料及所学知识,分析汉代国马谱系改良的影响。(8分)

19.【战争与和平】某学习小组围绕战争搜集了以下资料,并展开研究。阅读材料,回答问题。(14分)

材料一 德国的商贩和英国的行商……在地球上每个角落里都彼此竞争。无数小冲突成为大战的借口,总有一天世界上会发生这种大战……

——1897年英国杂志《星期六评论》

材料二 欧洲列强军费军备情况表

国家 德 奥 意 英 法 俄

1904-1914年军费增长比例 31% 27% 40% 16% 21% 25%

1914年常备军人数(万人) 75.4 75.4 — — 76.7 近150

——摘编自王绳祖《国际关系史》

材料三 如果意大利未有直接挑衅行为而受法国进攻,不论其理由为何,其他两缔约国必须以它们的全部军队给予被攻击的一方以援助。如果德国未有直接挑衅行为而遭受法国侵略,意大利也担负同样的义务。

——1882年德、奥意三国“同盟条约”

材料四 法国不干涉英国在埃及的行动,英国承认法国在摩洛哥有维护安宁和协助改革的权力。

——1904年英法协约

划定波斯(今伊朗)东南部为英国势力范围,北部为俄国势力范围,两者之间的地区为中立地带,对英俄两国平等开放;俄国承认阿富汗在自己的势力范围之外,并承允英国代管阿富汗的外交。

——1907年俄英协定

(1)材料一、二为研究一战的起源问题提供了哪些视角?(2分)

(2)材料三、四能否说明帝国主义国家之间的争斗有所缓解?为什么?(6分)

(3)你认为还可以补充哪些新的视角研究一战的起源问题?(至少两个)(4分)

(4)在研究历史事件原因时,应该遵循什么原则 (2分)

20.【国际组织】阅读材料,完成下列要求。(12分)

20世纪,世界诞生了多个重要的国际组织,如图为部分国际组织的标志。

国际组织体现了国际局势的演变趋势。根据材料结合所学知识,请选择一类国际组织,概括国际组织体现的国际局势,并进行阐释。(要求:明确写出选择的国际组织和体现的国际局势,阐释充分,史实准确,表述清晰)

历史答案

第Ⅰ卷(选择题)

1.

【答案】B

【解析】由题意可知,韩非子的文章往往面向现实,着力为统治者提供统治策略,解决现实问题。B项正确:A更侧重于儒家的观念,排除;C项从材料中无法得出,排除;D项韩非子的文章并非意在总结经验,而是给统治者提供统治策略,排除。故选B项。

2.

【答案】C

【解析】根据材料所提供的数据,可知江南地区农村劳动力人数、占全国农场劳动力比率都有所增长,而劳动力增长是古代农业发展的一个重要指标,C项正确;材料未体现北方社会环境问题,排除A项;南方劳动力增加主要是由于北方中原人口大量南迁以及南方农业发展,排除B项;农村劳动力人口增加与社会控制放松没有直接联系,排除D项。故选C项。

3.

【答案】B

【解析】据材料可知,明朝政府通过使节派遣、郑和下西洋等外交活动,向四邻各国颁发历法,宣传中华文化,使诸国接受中国的礼俗,因而朝贡成为中华向海外输出先进文化的一个重要途径,B项正确;题干没有明朝之前情况的描述,无从得出自古以来中国就是一个礼仪之邦,排除A项;题干反映的是朝贡贸易促进了中华文化的传播,没有体现强化“天朝上国”地位,排除C项;题干反映的是明朝时期的对外关系,无从得出国内统一多民族国家的发展,排除D项。故选B项。

4.

【答案】D

【解析】从材料中可见地方长官在学校教材方面实行白话文,这说明白话文的推广是时代的需要,D项正确;A项和B项材料中没有提及,排除AB项;材料中只是提及白话文并没有提及民主共和观念,排除C项。故选D项。

5.

【答案】C

【解析】根据所学知识可知,1936年12月,中国共产党从全民族的利益出发,主张和平解决西安事变,经过中国共产党和各方面的共同努力,西安事变得以和平解决,这标志着国共两党基本结束了十年的内战,全国团结抗战的局面初步形成,C项正确;新民主主义革命开始的标志是五四运动,排除A项;国民革命运动在1927年已经结束,排除B项;揭开中国全民族抗战序幕的是1937年的卢沟桥事变,排除D项。故选C项。

6.

【答案】D

【解析】中国明确提出“走出去”,加入世贸组织,这说明我国对外开放走向深入,D项正确;通过材料信息无法看出当时已经形成全方位的对外开放格局,排除A项;材料主旨是对外,与材料信息无关,排除B项;社会主义市场经济体制建成是2010年,排除C项。故选D项。

7.

【答案】A

【解析】根据“统治者”“宗教仪式”“奉献产品的民众”等信息可知,当时的苏美人中出现了等级层次和宗教、赋税等类似内容,说明出现了早期国家形态,进入了文明时代,A项正确;材料内容不能说明建立了政教合一的国家和民众深受压迫,排除BD项;石碑上的内容也属于文献记载,排除C项。故选A项。

8.

【答案】A

【解析】结合所学知识可知,7世纪初,穆罕默德创立伊斯兰教后,伊斯兰文明逐渐兴起。到8世纪中期,阿拉伯人通过不断扩张,建立起地跨亚、非、欧三洲的大帝国,其控制着西地中海地区,对当时欧洲东西部的统一及联系产生了一定影响,A项正确;北方蛮族南下灭亡了西罗马帝国,建立起日耳曼诸多王国,对后世欧洲民族国家形成产生重要影响,这与材料主旨不符,排除B项;法兰西王国的崛起、罗马帝国的衰亡,并没有使欧洲东西部分开或纽带断裂,排除CD两项。故选A项。

9.

【答案】C

【解析】根据材料信息,1596年,巴伦支带领3艘船,发现了斯匹兹卑尔根群岛,而且到达了北纬79°39'的地方,创造了人类北进的新纪录,同时其航行不仅有详细的文字记载,而且他沿途还绘制了极为准确的海图,其航行探索到了人类未知的地域,拓展了欧洲人对世界的认知,C项正确;哥伦布到达美洲是1492年,排除A项;17世纪初,俄罗斯人在北太平洋和西伯利亚地区进行了多次海上和陆上探险,开辟了北太平洋到北冰洋的航线,排除B项;巴伦支的航行没有促进欧洲与大洋洲的直接联系,排除D项。故选C项。

10.

【答案】B

【解析】根据材料信息“但是,14世纪,生活水平提高的市民和希望精美商品尽快转换成货币的意大利商人,都很赞同世俗知识分子对教会禁欲的进攻。”可知生活水平提高的市民和希望精美商品尽快转换成货币的意大利商人,这些势力的壮大都体现了西欧经济的复苏与发展,B项正确;文艺复兴并非源于基督教会的衰落,排除A项;文艺复兴催生了近代自然科学,排除C项;宗教改革有利于民族国家的形成和发展,排除D项。故选B项。

11.

【答案】B

【解析】根据题干英国就业人口中工业比重上升,农业比重下降,根据所学知识可知这主要得益于工业革命推动了工业的发展,B项正确;圈地运动与工业比重上升关系不大,排除A项;光荣革命时间为1688年、信息技术革命时间为二战之后,均与题干时间不符,排除CD项。故选B项。

12.

【答案】B

【解析】根据材料“到了20世纪,殖民地接受西方价值观之后,开始以其人之道还治其人之身,用同一套价值观向殖民者要求平等的权利。”可知,遭受殖民统治的国家,在接受西方价值观后,用同一价值观向西方殖民者要求平等的权利,与材料中信息相符的是墨西哥和摩洛哥,都是被殖民国家,后来实现独立建立资本主义制度,B项正确;意大利是殖民国家,而非被殖民国家,①不符合题意,排除A项;比利时是殖民国家,虽然殖民地少,④不符合题意,排除C项和D项。故选B项。

13.

【答案】A

【解析】根据材料“大国一致原则”“核均衡”“主张和推动其他价值……均不能以战争或武力来达成”等信息并结合所学知识可知,联合国的这些举措意在促进国际安全机制的发展,A项正确;B项说法过于绝对,排除B项;C、D两项并不是材料反映的主旨,排除。故选A项。

14.

【答案】A

【解析】根据“科技活动逐渐由个人的、自发的朝着有组织的方向发展,科技人才的移民支持、风险投资体系、技术学院、公司制度等制度创新以及大规模的资金投入的支撑,都成为推动现代科技革命进程的重要动力”可知,现代科技朝着有组织的方向发展,强化了政府的作用,A项正确;第二次工业革命的特点是将科学与技术紧密结合,排除B项;材料没有涉及自然科学与社会科学融合、科技成果转化的信息,排除CD项。故选A项。

15.

【答案】D

【解析】根据材料及所学可知,二战后西方主要资本主义国家普遍采用政府宏观调控与市场调节相结合的方式,促进了经济的快速发展。现代科技进步促进了新兴产业的发展与传统产业的升级,服务业比重增加。但这些变化未能解决资本主义社会的固有矛盾,随着20世纪70年代经济危机的再次发生,美国等资本主义国家政府通过减少政府干预经济来刺激经济复苏。同时美国深陷越南战争的泥潭,国内反战和平运动高涨。通过媒体调查,1972年比1958年美国人对政府的好感下降,反映了美国社会多方面的变化,D项正确;冷战的影响只是部分原因,排除A项;冷战结束后跨国公司的影响日增,排除B项;“失去全民信任”说法绝对,排除C项。故选D项。

16.

【答案】C

【解析】据材料“各美其美”可知,后者认为不同的文化都有其长处,是对文化趋同性的纠偏,C项正确;“强势文化必然战胜弱势文化”可知,前者认为强势文化必然会吞并弱势文化,体现的是文化的趋同性,而非文化多样性,排除A项;“强势文化必然战胜弱势文化”可知,前者认为强势文化必然会吞并弱势文化,否定文化多元化的发展,排除B项;“美美与共,天下大同”可知,后者关注文化的多样性,而没有涉及斗争性,排除D项。故选C项。

第Ⅱ卷(非选择题)

17.(12分)

【答案】

(1)变化:由私有制为主转变为公有制占主导地位。(2分)

主要原因:三大改造的完成。(2分)

影响:社会主义制度基本建立(2分)

(2)新变化:由单一公有制经济转变成以公有制经济为主体、多种所有制经济共同发展。

历史意义:增强了企业活力,调动了各方面的生产积极性;推动了现代化建设的迅速发展。(6分)

【解析】

(1)变化:根据1952~1956年我国所有制结构变动表看出,1952年我国私有制经济战78%以上,1956年我国公有制经济占90%以上,可知由私有制为主转变为公有制占主导地位。主要原因:结合所学可知,1956年三大改造的完成,公有制经济占主体。影响:结合所学可知,三大改造的完成标志着社会主义制度基本建立。

(2)新变化:根据饼形图看出,2002年城市个体及其他经济所占比例大幅上升,我国所有制结构由单一公有制经济转变成以公有制经济为主体、多种所有制经济共同发展。历史意义:根据所学经济体制改革的影响,可从增强了企业活力,调动了各方面的生产积极性;推动了现代化建设的迅速发展等角度分析总结。

18.(14分)

【答案】

(1)①“白登之围”的发生;②匈奴骑兵的强大;③中原战马的劣势;④巩固政权的需要。(任意三点)(6分)

(2)①增强了汉朝的骑兵力量,加强了国防力量;②威服了西域各国,保证了西域道路的畅通和对匈奴的制约;③加强了中央集权(保证了汉王朝有能力以相当快的“速度”,在超大疆域内传递统治信息、输送治理力量,使得朝廷、地方、边疆、属国、四夷不同层级之间的政令行使、行动协调、诉求传达、矛盾消弭);④推动了汉文化的传播;提高了汉朝与汉文化在世界的地位(世界影响力);⑤汉代的国马改革为后世国马的改良提供了借鉴。(分军事、政治、文化传播、对外交往等角度即可)(8分)

【解析】

(1)原因:根据材料“公元前200年,汉高祖中了匈奴的诱兵之计,被冒顿单于围困于平城白登山,虽然此役最终得以解困,但是匈奴强大而精良的骑兵使得汉统治者认识到了问题的严重性”,得出白登之围和匈奴骑兵的强大;根据材料“汉代国马成为不堪一击的劣马。汉景帝时期,在秦代国家牧苑的基础上开始有意识地大批培养国马。汉武帝即位后,以“天马”为蓝本的西域名马、乌孙马、大宛马随之被引入进来,国马的种群质量得到大幅度提高,汉军的移动能力随之增长,使得其突破长城的保守型防御而北上西进,构建了汉帝国的幅员辽阔”,得出中原战马的劣势和巩固政权的需要。

(2)影响:根据材料二表格“汉武帝对匈奴的三次大战”,以及根据汉朝时期的军事、政治状况、文化交流和对外交往的实际状况,得出增强了汉朝的骑兵力量,加强了国防力量、威服了西域各国,保证了西域道路的畅通和对匈奴的制约、加强了中央集权、推动了汉文化的传播、提高了汉朝与汉文化在世界的地位、汉代的国马改革为后世国马的改良提供了借鉴。

19.(14分)

【答案】

(1)材料一:经济(竞争),材料二:军事(竞赛)。(2分)

(2)不能。材料三反映了德奥意建立了针对法国的三国同盟,材料四反映了英法、英俄分别结盟,推动了三国协约的形成,致使欧洲出现了两大军事集团对峙的局面,其矛盾不断升级,国际局势日益紧张,加速了一战的爆发。(6分)

(3)殖民地争夺;民众战争心理;科技;巴尔干问题;极端民族主义等。(4分)

(4)历史的原则、全面(多元)的原则。(2分)

【解析】

(1)材料一:根据材料“德国的商贩和英国的行商……在地球上每个角落里都彼此竞争”可知,经济(竞争),材料二:根据材料二数据可以看出英国和德国以及主要的西欧国家存在军事(竞赛)。

(2)不能。根据材料三可知,这一同盟是针对法国,反映了德奥意建立了针对法国的三国同盟,材料四反映了英法、英俄分别结盟,推动了三国协约的形成。两大军事集团的建立致使欧洲出现了两大军事集团对峙的局面,其矛盾不断升级,国际局势日益紧张,加速了一战的爆发。

(3)补充:根据所学知识可知,一战起源还涉及殖民地争夺;民众战争心理;科技;巴尔干问题;极端民族主义等。

(4)原则:根据所学知识可知,历史研究应当坚持历史的原则、全面(多元)的原则。

20.(12分)

【答案】

范例:

国际组织:北约、华约(2分)

国际局势:两极格局(2分)

阐释:二战结束后,美国意图称霸世界,苏联意图扩大自身的势力范围。美苏国家利益不同,意识形态上对立。1949年以美国为首的北约和1955年以苏联为首的华约建立,它们的建立标志着两极格局的形成。美苏冷战一方面破坏了世界和平,全世界面临着核战争的威胁;一方面全世界没有爆发新的世界大战,客观上促进了世界科技的发展。(8分)

【解析】

根据问题,要选择一类国际组织,概括国际组织体现的国际局势,并进行阐释,而且要求明确写出选择的国际组织和体现的国际局势。比如选取北约和华约,体现的国际局势是两极格局,再结合所学知识进行阐释,二战结束后,美国意图称霸世界,苏联意图扩大自身的势力范围。美苏由于社会制度和国家利益不同,意识形态上对立,1949年以美国为首的北约和1955年以苏联为首的华约建立,它们的建立标志着两极格局的形成。美苏两极格局下进行冷战,一方面破坏了世界和平,全世界面临着核战争的威胁;另一方面两者势均力敌,全世界没有爆发新的世界大战,客观上维系了总体和平,从而促进了世界科技的发展。

同课章节目录