2022-2023学年甘肃省金昌市永昌县高二(上)期中生物试卷(选考)(含解析)

文档属性

| 名称 | 2022-2023学年甘肃省金昌市永昌县高二(上)期中生物试卷(选考)(含解析) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 394.6KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(2019) | ||

| 科目 | 生物学 | ||

| 更新时间 | 2022-12-31 17:21:28 | ||

图片预览

文档简介

2022-2023学年甘肃省金昌市永昌县高二(上)期中生物试卷(选考)

题号 一 二 三 总分

得分

注意事项:

1.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号填写在答题卡上。

2.回答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡对应题目的答案标号涂黑;如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案标号。回答非选择题时,将答案写在答题卡上,写在试卷上无效。

3.考试结束后,本试卷和答题卡一并交回。

第I卷(选择题)

一、单选题(本大题共16小题,共40.0分)

1. 某高级中学迁入新建校园14年,校园中鸟纲鹎科动物白头鹎在14年间的种群增长速率如表所示。下列说法正确的是( )

第X年 2 4 6 8 10 12 14

增长速率 0.66 1.52 2.83 3.69 2.91 1.20 0.03

A. 调查白头鹎的种群密度可采用样方法

B. 第12年白头鹎种群的年龄结构为衰退型

C. 这14年中白头鹎种群的数量呈”J”形增长

D. 该中学内白头鹎的环境容纳量约为第8年时的两倍

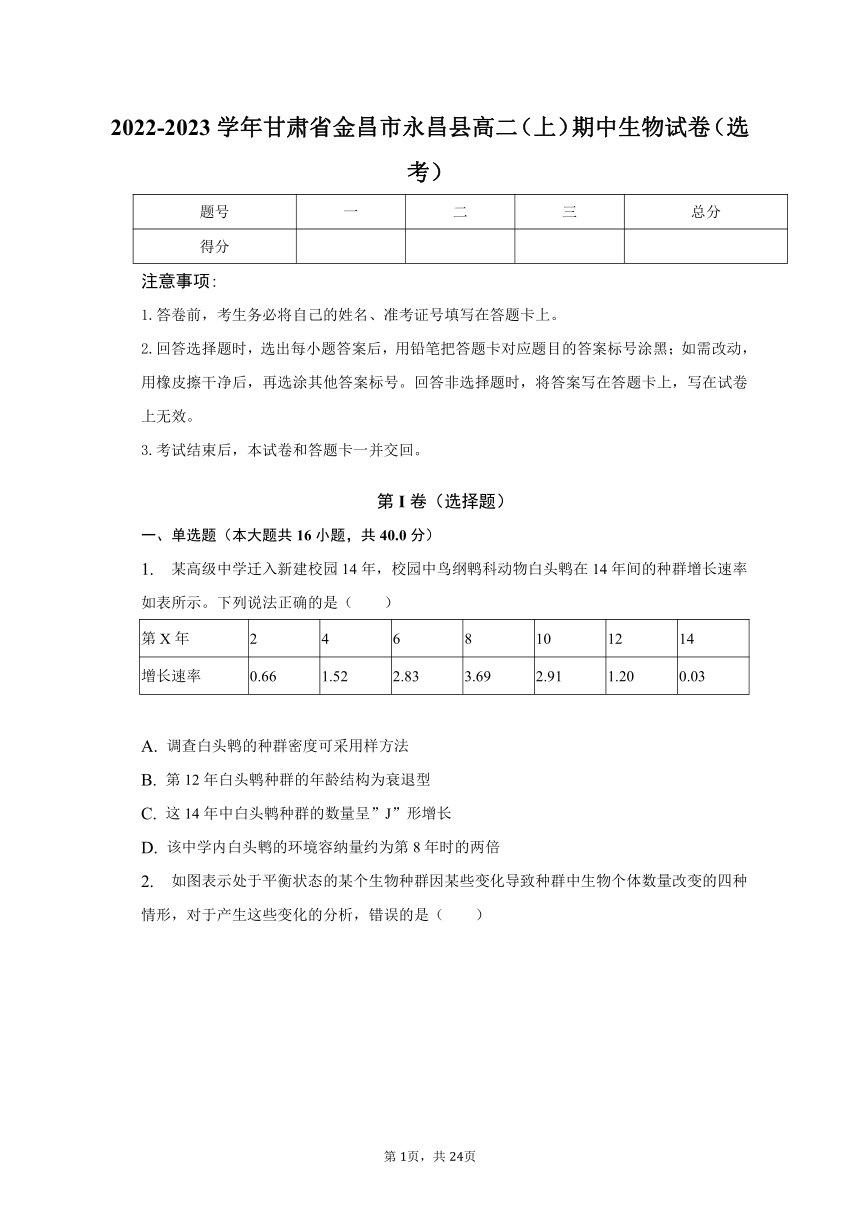

2. 如图表示处于平衡状态的某个生物种群因某些变化导致种群中生物个体数量改变的四种情形,对于产生这些变化的分析,错误的是( )

A. 若图①所示为草原生态系统中某羊群的数量,则a点后的变化原因可能是过度放牧

B. 图④曲线可用于指导灭虫,如果将害虫仅消灭到数量就达不到理想效果

C. 图③中c点后发生的变化表明生态系统抵抗外来干扰的能力有一定限度

D. 若图②所示为某湖泊中草鱼的数量,则b点后的变化原因是草鱼的繁殖能力增强

3. 有关“探究培养液中酵母菌种群数量的变化”的实验,下列叙述中正确的是( )

A. 计数时,对于压在界线上的酵母菌,要计算四条边上的菌体个数

B. 将培养液滴于血细胞计数板的计数室中,然后盖上盖玻片

C. 培养液中的营养物质的多少是影响酵母菌种群数量变化的唯一因素

D. 计数板在显微镜下观察计数之前要静置片刻

4. 南极冰藻是以硅藻为主的一大类藻类植物,长期生长在南极海冰区-2~4℃的环境中,其最适生长温度为2℃.磷虾主要以南极冰藻为食,企鹅主要以磷虾为食。自1975年以来,磷虾种群密度下降高达80%.下列叙述错误的是( )

A. 南极冰藻组成了一个种群

B. 企鹅种群密度也会随着磷虾种群密度下降而下降

C. 南极冰藻、磷虾、企鹅与该海冰区得其他生物组成群落

D. -2~2℃范围内,随着温度升高南极冰藻的光合作用强度增大

5. 下列有关实验方法中叙述错误的是( )

A. 调查某作物植株上的蚜虫种群密度可以采用样方法

B. 样方法调查时样方取样要随机

C. 调查土壤中小动物类群丰富度时常用抽样检测法进行采集、调查

D. 用标志重捕法调查种群密度时,如果所做的标记部分脱落则计算值比实际值偏大

6. 长白山北坡从山麓到山顶依次出现针阔叶混交林、针叶林、岳桦林和高山冻原。针阔混交林中的乔木层有红松、红皮云杉,白桦等多种植物。某科研团队以其中的乔木为研究对象,开展了多个样地的调查,对三种乔木调查结果如下表,下列叙述错误的是( )

树种 老年树 成年树 幼年树

密度(株/公顷) 占比(%) 密度(株/公顷) 占比(%) 密度(株/公顷) 占比(%)

红皮云杉 94 92.16 8 7.84 0 0

白桦 138 34.24 125 31.02 140 34.74

红松 60 4.22 307 21.57 1056 34.21

A. 该生态系统中红皮云杉、白桦、红松的年龄结构分别是衰退型、稳定型和增长型

B. 从山麓到山顶依次出现不同的森林类型,是群落的垂直结构

C. 针阔叶混交林中的红松和红皮云杉存在种间竞争的关系

D. 在针阔混交林中因红松的数量多,对群落其他物种的影响很大,所以红松是优势树种

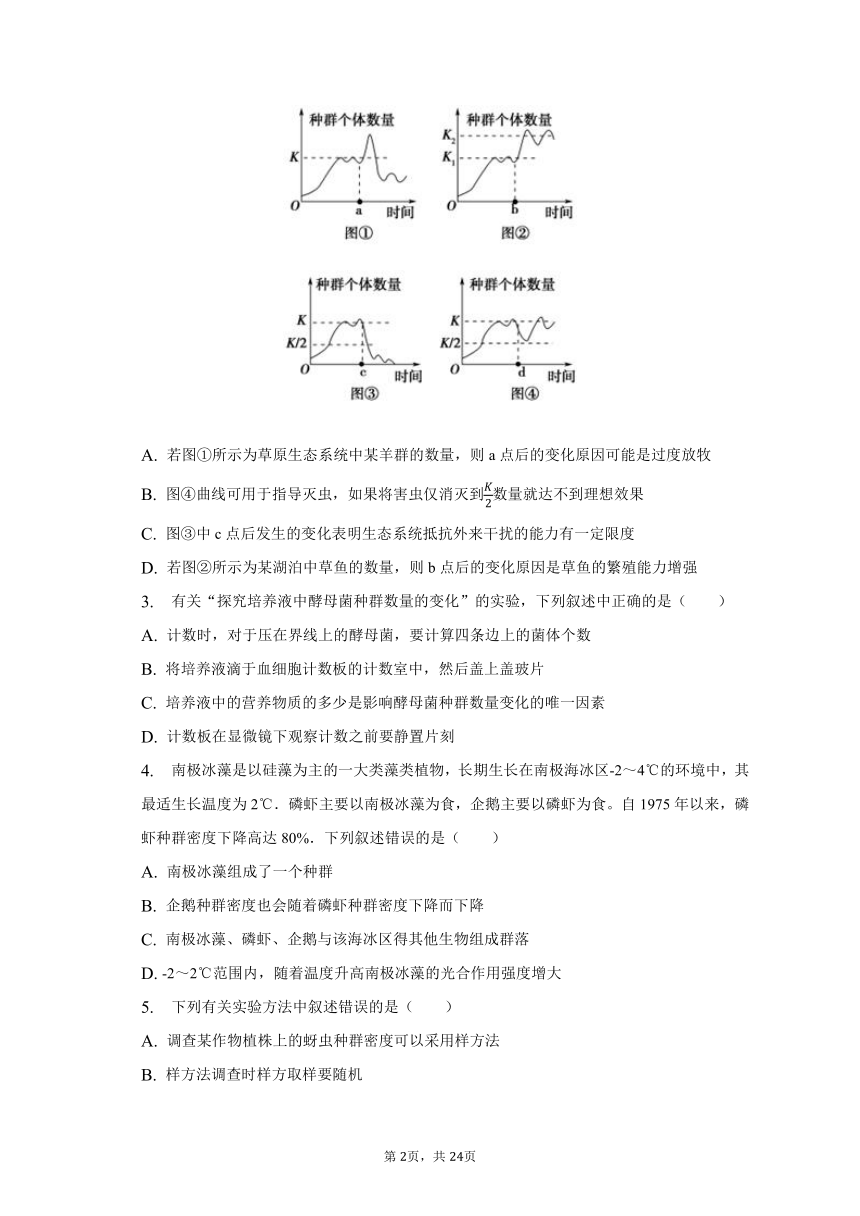

7. 如图1、2、3是某森林中喜鹊的种群数量变化曲线。图4为该森林大山雀种群数量变化曲线(图中λ表示该种群数量是前一年种群数量的倍数),以下分析错误的是( )

A. 图1中A点和图3中E点的增长速率与图2中的C点对应

B. 图1、2中的B、D点都可以表示种群达到了环境容纳量

C. 图4中第4年和第8年种群数量相等

D. 森林中随着各个种群的变化,群落的垂直结构和水平结构也在变化

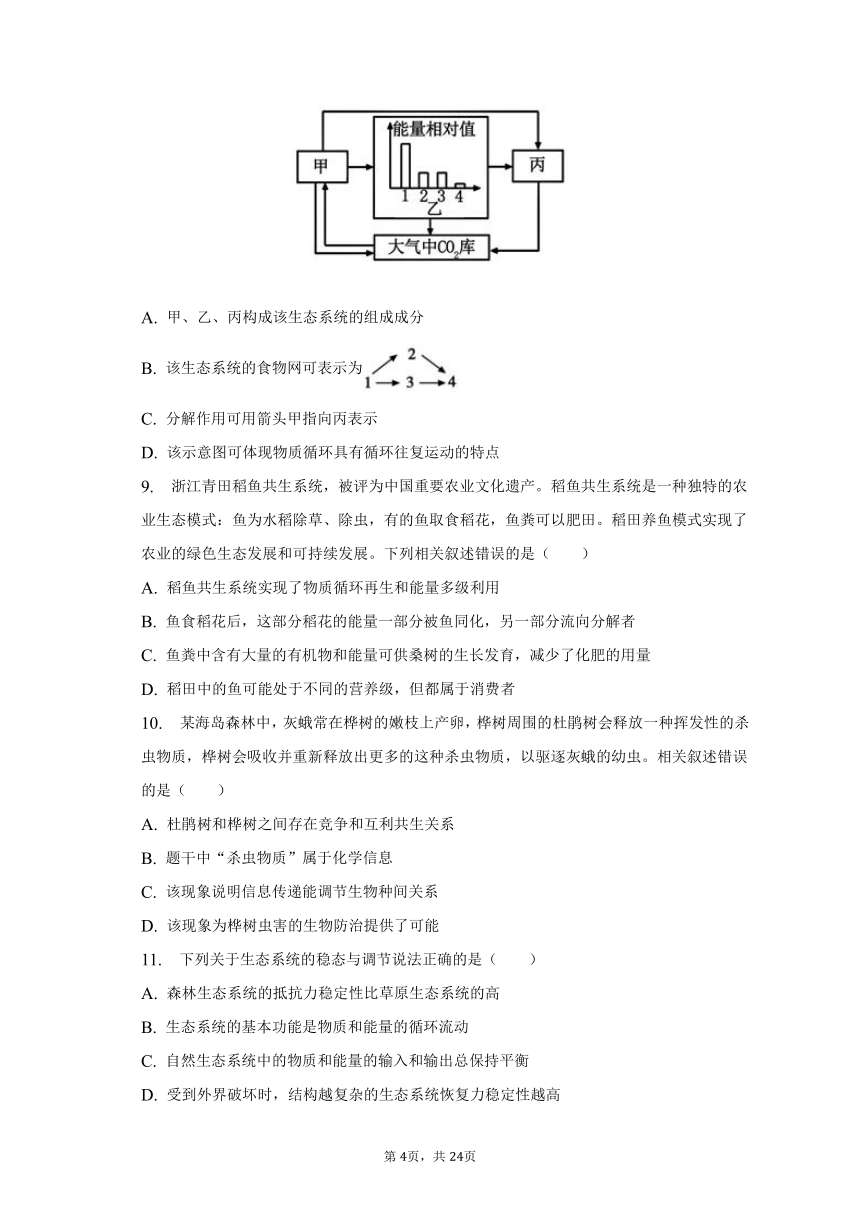

8. 如图为生态系统碳循环示意图,其中甲、乙,丙是生态系统中的三种成分,1~4是乙中的四种生物。下列分析正确的是( )

A. 甲、乙、丙构成该生态系统的组成成分

B. 该生态系统的食物网可表示为

C. 分解作用可用箭头甲指向丙表示

D. 该示意图可体现物质循环具有循环往复运动的特点

9. 浙江青田稻鱼共生系统,被评为中国重要农业文化遗产。稻鱼共生系统是一种独特的农业生态模式:鱼为水稻除草、除虫,有的鱼取食稻花,鱼粪可以肥田。稻田养鱼模式实现了农业的绿色生态发展和可持续发展。下列相关叙述错误的是( )

A. 稻鱼共生系统实现了物质循环再生和能量多级利用

B. 鱼食稻花后,这部分稻花的能量一部分被鱼同化,另一部分流向分解者

C. 鱼粪中含有大量的有机物和能量可供桑树的生长发育,减少了化肥的用量

D. 稻田中的鱼可能处于不同的营养级,但都属于消费者

10. 某海岛森林中,灰蛾常在桦树的嫩枝上产卵,桦树周围的杜鹃树会释放一种挥发性的杀虫物质,桦树会吸收并重新释放出更多的这种杀虫物质,以驱逐灰蛾的幼虫。相关叙述错误的是( )

A. 杜鹃树和桦树之间存在竞争和互利共生关系

B. 题干中“杀虫物质”属于化学信息

C. 该现象说明信息传递能调节生物种间关系

D. 该现象为桦树虫害的生物防治提供了可能

11. 下列关于生态系统的稳态与调节说法正确的是( )

A. 森林生态系统的抵抗力稳定性比草原生态系统的高

B. 生态系统的基本功能是物质和能量的循环流动

C. 自然生态系统中的物质和能量的输入和输出总保持平衡

D. 受到外界破坏时,结构越复杂的生态系统恢复力稳定性越高

12. 下列关于全球人口动态和环境问题的叙述,错误的是( )

A. 全球变暖会改变全球降雨格局

B. 现在世界各地都已普遍存在降酸雨的现象

C. 臭氧减少会使人类和其他生物易受短波辐射的伤害

D. 目前世界人口已达到环境容纳量,控制人口数量刻不容缓

13. 下列关于生态系统稳定性和生物多样性的说法中错误的是( )

A. 维持稳定性的原因是生态系统具有自我调节能力

B. 巢湖中所有的动物、植物和微生物共同构成了生物多样性

C. 湖泊过度捕捞、森林严重砍伐后,其抵抗力稳定性下降

D. 生物多样性是生物进化的结果,其间接价值远远大于直接价值

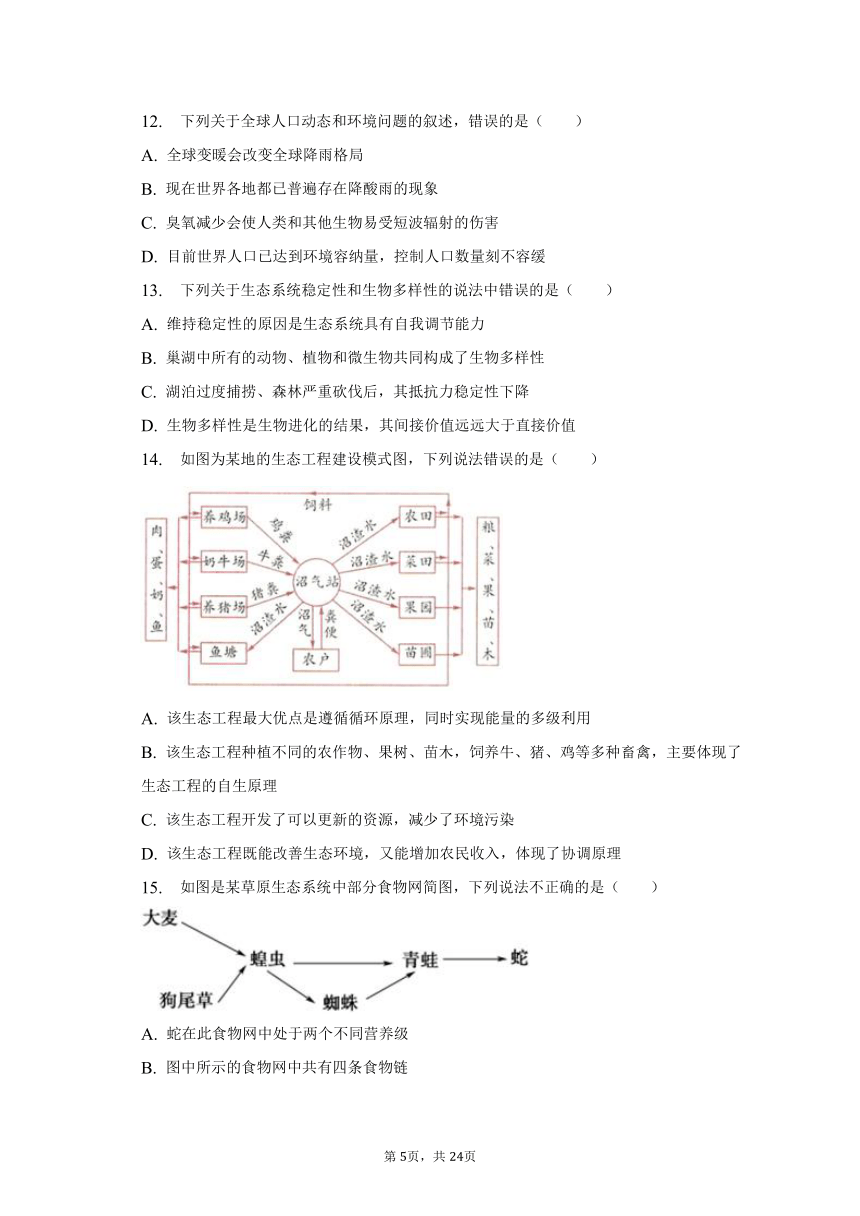

14. 如图为某地的生态工程建设模式图,下列说法错误的是( )

A. 该生态工程最大优点是遵循循环原理,同时实现能量的多级利用

B. 该生态工程种植不同的农作物、果树、苗木,饲养牛、猪、鸡等多种畜禽,主要体现了生态工程的自生原理

C. 该生态工程开发了可以更新的资源,减少了环境污染

D. 该生态工程既能改善生态环境,又能增加农民收入,体现了协调原理

15. 如图是某草原生态系统中部分食物网简图,下列说法不正确的是( )

A. 蛇在此食物网中处于两个不同营养级

B. 图中所示的食物网中共有四条食物链

C. 图中的所有生物不能构成此生态系统的生物群落

D. 在此食物网中,如果蜘蛛的种群数量下降,则蛇的种群数量也会明显下降

16. 如图表示生物圈中碳循环过程,其中A、B、C表示生态系统的不同成分.下列有关该图的分析正确的是( )

A. 图中生态系统中的食物链是A→B→C

B. 碳从生物群落进入无机环境的途径是③⑤⑦

C. 碳循环具有全球性,磷循环不具有全球性

D. 提高⑥过程有利于维持大气中的碳、氧平衡

第II卷(非选择题)

二、实验题(本大题共2小题,共26.0分)

17. 如图是根据实验室中人工饲养黑腹果蝇的数据统计绘制而成的曲线图。人工饲养是在一定大小的培养瓶中、喂以一定量的酵母菌的条件下进行的。回答下列问题:

(1)在实验室条件下用草履虫、酵母菌所做的实验与上述结果相似,表明种群在一定空间、一定资源条件下的增长类型,一般都是______。

(2)曲线的纵坐标______(填写能或不能)反映种群密度的大小。这个过程中种群的增长率的变化趋势是______。

(3)在一定环境中种群增长曲线的渐近线,生态学上称为环境容纳量,其含义是______。一个种群的环境容纳量______(填能够或不能够)随着环境的变化而改变。

(4)试根据环境容纳量的概念对珍稀动物的保护、草原的合理放牧分别提出你的建议。______。

18. 科研工作者为研究罗浮山自然保护区的黑桫椤(木本蕨类植物)的生态发展及生态保护的相关问题展开了下列研究,在该保护区中黑桫椤主要分布于一条溪流的两侧。

(1)研究人员选取了10m×10m的20个样方,记录数据如下:

样带 黑桫椤个体数 平均值

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

A 7 17 5 10 6 16 7 4 15 6 9.3

B 19 6 10 14 8 11 5 8 5 4 9.0

①研究植物种群时,样方的选取应遵循______原则,样带A和B分别位于______,样方位置的选取采用______(填“五点”或“等距”)取样法。

②表中数据反映的是黑桫椤的______,测定结果为______株/m2。

(2)在获得上述数据的同时研究者还对每株黑桫椤的高度进行了测定,并按高度划分为五组,具体划分方法及测定数据见图。

Ⅰ级 茎高小于0.25m 幼苗阶段

Ⅱ级 茎高0.25m~0.50m 小型植株阶段

Ⅲ级 茎高0.50m~1.00m 中型植株阶段

Ⅳ级 茎高1.00m~1.50m 大中型植株阶段

Ⅴ级 茎高大于1.50m 大型植株阶段

黑桫椤的生长主要体现在______增加方面,因而以上数据主要反映的是黑桫椤种群特征中的______,从结果可以预测该地黑桫椤种群密度将______。

(3)为对黑桫椤的种群变化进行更加全面的分析,研究人员还对样方中其他植物进行了调查。调查结果如下:黑桫椤种群所在的森林群落中有蕨类植物14种,被子植物113种。

①以上结果是通过对样方中所有植物______(填“种类”或“数量”或“种类和数量”)的调查,获得了该植物群落的物种______数据。

②进一步调查结果分析发现,该群落中乔木层可分2个亚层,每层优势物种有十几种;黑桫椤是灌木层中的绝对优势种,其下还有种类丰富的草本层。此数据反映出黑桫椤所处群落在空间上有较为复杂的______。

(4)桫椤树形美观,茎干可以药用食用,其化石还与恐龙化石并存,被用以研究恐龙兴衰,以上这些体现了生物多样性的______价值。为了更好地保护这一珍贵的植物活化石,国家在其所在地区建立自然保护区,这种保护措施属于______。

三、探究题(本大题共3小题,共34.0分)

19. 建立人工湿地公园是解决城市水污染的一种有效途径。图1是人工湿地处理城市污水的示意图,其中甲、乙、丙代表湿地生态系统的三种组成成分;图2是该生态系统中能量流经第二营养级的示意图,图中的数值表示能量,单位是(103KJ/m2 a)请据图回答下列问题:

(1)图1中甲所代表的组成成分是 ______ 。人工湿地公园初建成时,水中主要有绿藻等浮游植物和黑藻等沉水植物,一段时间后,湿地中出现了轮虫等浮游动物,可控制绿藻等浮游植物的增殖;管理员还放养了一些鱼和鸭,为城市增添自然气息。写出可能存在的食物链(两条) ______ 。

(2)从图1分析流经该人工湿地的总能量包括 ______ 。图2中的B通过 ______ 来获得生命活动所需的能量。

(3)图2中的A代表初级消费者的 ______ ,C代表被初级消费者用于的 ______ 能量;从第二营养级到第三营养级的能量传递效率是 ______ %。

(4)若含有重金属的工业废水进入该系统,根据生态学基本原理,指出可能产生哪些负面影响。 ______ 。

20. 如图是某生态系统碳循环示意图,A、B、C、D代表该生态系统中的生物成分,序号代表相关过程。请据图回答下列问题。

(1)碳循环是指碳在 ______之间的循环,与之相关的必不可少的两种成分是 ______(填图中字母)。

(2)在自然生态系统中,植物通过①过程从大气中摄取碳的速率与生物的 ______(填图中数字)过程把碳释放到大气中的速率大致相同。若这种碳平衡被 ______(填图中数字)过程打破,可能会加剧温室效应。

(3)能量流动和物质循环彼此相互依存,不可分割。物质作为 ______,使能量沿着 ______流动;能量作为 ______,使物质能够不断循环往复。

(4)生态系统具有信息传递的功能,下列有关叙述正确的是 ______。

A.生态系统的物理信息可来源于生物或非生物环境

B.植物都通过化学物质传递信息

C.信息都是沿食物链从低营养级向高营养级传递

D.信息传递可以调节生物的种间关系

(5)任何生态系统都具有一定的抵抗外界干扰、保持生态平衡的特性,该特性称为 ______稳定性。一般而言,生态系统中的物种种类越多,该稳定性越 ______。

21. 某研究性学习小组参观某市市郊建立的以沼气为中心,以保护生态环境为目标的“猪一沼一鱼一肥一果蔬”小型农业生态工程时绘出了如图模式图,请分析回答下列问题。

(1)与传统的工程相比较,生态工程具有少消耗、______、______的特点,生态工程建设的目的是为了达到经济效益和______的同步发展。

(2)图中的消费者有______,该生态系统的能量流动从______开始。

(3)某同学据图写出一条食物链:水稻→鸡→猪,该食物链______(填“正确”或“不正确”)。

(4)与传统农业生态系统相比,该生态系统更能净化环境,主要原因是______,建立该农业生态工程所遵循的基本原理有______(至少答出两点)。

答案和解析

1.【答案】D

【解析】解:A、研究时用标志重捕法调查白头鹎的种群密度,A错误;

B、第12年时白头鹎种群的种群增长速率为1.20,所以年龄组成为增长型,B错误;

C、由于增长速率先增大后变小,所以这14年中白头鹎种群的数量呈“S”型增长,C错误;

D、由于在时种群增长速率最大,因此白头鹎在该种群的环境容纳量约为第8年时白头鹎种群数量的两倍,D正确。

故选:D。

1、根据表格分析,种群的增长速率先增加后减少,其种群数量呈“S”型增长。

2、自然界的资源和空间总是有限的,当种群密度增大时,种内竞争就会加剧,以该种群为食的动物的数量也会增加,这就使种群的出生率降低,死亡率增高,有时会稳定在一定的水平,形成“S”型增长曲线。

3、分析表格数据,发现第1年-第14年期间增长速率是不停的发生改变,故种群数量不是呈现“J”型曲线增长的。在第8年左右增长速率最大,之后逐渐变小了,种群数量呈现“S”型曲线增长,在数量为K值时,出生率等于死亡率。

本题结合图表数据,考查调查种群密度的方法、种群的特征和种群数量的变化曲线,意在考查学生的识记能力和判断能力,难度不大。

2.【答案】D

【解析】解:A、若图①所示为草原生态系统中某人工种群,则a点后的变化可能原因是过度放牧,导致牧草减少,使动物种群数量减少,A正确;

B、图④曲线可用于指导灭虫,维持种群数量在左右,使害虫种群快速增长,则达不到理想效果,B正确;

C、图③中c点后该种群灭绝,表明生态系统的自我调节能力有一定限度,C正确;

D、若图②所示为湖泊中草鱼的数量,b点后的变化与空间、营养等环境因素有关,使得环境容纳量增加,而繁殖能力受到环境容纳量的限制,D错误;

故选:D。

曲线①表明该种群个体数量突然过度增加,导致环境中生物容纳量(K值)下降;曲线②表明该种群数量增加并且达到新的平衡,且K值增加,可能是由于外界变化,如增加营养、空间等,环境条件更加优良;曲线③表明因为外界破坏超过生态系统的自我调节能力,生态系统崩溃;曲线④表明,生态系统在受到较小干扰(种群数量大于)时,由于生态系统具有自动维持平衡的能力,种群数量迅速恢复原有状态。

本题以图形为载体,考查了种群数量的相关知识,意在考查考生的识图能力和理解所学知识要点,把握知识间内在联系的能力;能运用所学知识,对生物学问题作出准确的判断,难度适中。

3.【答案】D

【解析】解:A、计数时,对于压在方格边上的酵母菌,只计数相邻两边及其顶点的菌体个体,A错误;

B、利用血细胞计数板时,应先放置盖玻片,在盖玻片的边缘滴加培养液,待培养液从边缘处自行渗入计数室,吸去多余培养液,再进行计数,B错误;

C、影响酵母菌种群数量变化的因素有营养条件、溶解氧、代谢废物的积累等,C错误;

D、计数板在显微镜下观察计数之前要静置片刻,待酵母菌沉降到计数室底部,在显微镜下观察、计数,D正确。

故选:D。

探究酵母菌种群数量的变化实验中,实验流程为:(1)酵母菌培养(液体培养基,无菌条件)→(2)振荡培养基(酵母菌均匀分布于培养基中)→(3)观察并计数(对于压在方格边上的酵母菌,只计数相邻两边及其顶点的个体)→重复(2)、(3)步骤(每天计数酵母菌数量的时间要固定)→绘图分析。

本题考查探究培养液中酵母菌种群数量的动态变化,对于此类试题,需要考生注意的细节较多,如实验的原理、实验采用的方法、实验步骤、实验结果等,需要考生在平时的学习过程中注意积累。

4.【答案】A

【解析】解:A、在一定自然区域内同种生物的全部个体形成种群,南极冰藻由硅藻等多种藻类植物组成,故不能组成一个种群;故A错误;

B、企鹅以磷虾为食,其数量增多会导致磷虾数量减少,磷虾减少后又可导致企鹅数量减少,二者数量最终在一定范围内达到动态平衡,故B正确;

C、生物群落是指在同一时间内,聚集在一定区域的各种生物种群的集合,故C正确;

D、南极冰藻的最适生长温度是2℃,在-2~2℃范围内,随温度升高,光合作用强度增大,故D正确。

故选:A。

根据题干信息,一定空间和时间内同一种生物总和构成种群,所以生物构成群落,随着磷虾种群密度下降,企鹅种群密度会有明显变化,企鹅与磷虾的种间关系为捕食。

本题考查种群、群落、种间关系等相关知识,意在考查学生提取信息和分析问题的能力,属于中档题。

5.【答案】C

【解析】解:A、一般植物和个体小、活动能力小的动物以及虫卵等种群密度的调查方式常用的是样方法,A正确;

B、样方法调查时关键要做到随机取样,B正确;

C、调查土壤中小动物类群丰富度时常用取样器取样法进行采集、调查,C错误;

D、种群中的个体数=第一次捕获数×第二次捕获数÷重捕标志个体数,标志物脱落,则第二次捕获中重捕标志个体数偏小,计算出的种群密度比实际值偏大,D正确。

故选:C。

1、样方法的注意点:①随机取样;②样方大小适中;③样方数量不易太少;④一般选易辨别的双子叶植物(叶脉一般网状);⑤常用五点取样法和等距取样法。

2、一般植物和个体小、活动能力小的动物以及虫卵常用的是样方法,其步骤是确定调查对象→选取样方→计数→计算种群密度;活动能力大的动物常用标志重捕法,其步骤是确定调查对象→捕获并标志个体→重捕并计数→计算种群密度。

3、许多土壤动物有较强的活动能力,而且身体微小,因此不适于用样方法或标记重捕法进行调查。在进行这类研究时,常用取样器取样的方法进行采集、调查。即用一定规格的捕虫器(如采集罐、吸虫器等)进行取样,通过调查样本中小动物的种类和数量来推测某一区域内土壤动物的丰富度。

本题着重考查植物种群密度的调查方法和样方法的注意点,考查了考生的识记能力和理解能力。

6.【答案】B

【解析】解:A、红皮云杉幼年树比例小于老年数比例年龄结构是衰退型,白桦老年树、成年树和幼年树的比例相近年龄结构是稳定型,红松老年树比例小于幼年树的比例年龄结构是增长型,A正确;

B、从山麓到山顶依次出现不同的森林类型,是群落的水平直结构,B错误;

C、红松和红皮云杉的生长都需要阳光、水分、无机盐等,因此共存一定存在竞争,C正确;

D、在针阔混交林中因红松的数量多,对群落其他物种的影响很大,所以红松是优势树种,D正确。

故选:B。

1、生物群落的结构形成:群落结构是由群落中的各个种群在进化过程中通过相互作用形成的。

2、生物群落的结构类型:主要包括垂直结构和水平结构。

(1)垂直结构:

概念:指群落在垂直方向上的分层现象。

原因:①植物的分层与对光的利用有关,群落中的光照强度总是随着高度的下降而逐渐减弱,不同植物适于在不同光照强度下生长.如森林中植物由高到低的分布为:乔木层、灌木层、草本层、地被层。②动物分层主要是因群落的不同层次提供不同的食物,其次也与不同层次的微环境有关。如森林中动物的分布由高到低为:猫头鹰(森林上层),大山雀(灌木层),鹿、野猪(地面活动),蚯蚓及部分微生物(落叶层和土壤)。

(2)水平结构:

概念:指群落中的各个种群在水平状态下的格局或片状分布。

原因:由于在水平方向上地形的变化、土壤湿度和盐碱度的差异、光照强度的不同、生物自身生长特点的不同,以及人与动物的影响等因素,不同地段往往分布着不同的种群,同一地段上种群密度也有差异,它们常呈镶嵌分布。

3、种群年龄组成的类型:

(1)A增长型:出生率>死亡率,种群密度越来越大。

(2)B稳定型:出生率=死亡率,种群密度保持稳定。

(3)C衰退型:出生率<死亡率,种群密度越来越小。

本题考查种群和群落的相关知识,要求考生识记种群和群落的特征,意在考查考生理解所学知识和获取有效信息的能力。

7.【答案】C

【解析】解:A、据图示分析可知,图1中A点和图3中E点的增长速率与图2中的C点对应,A正确;

B、由图示可知,图1、2中的B、D点都可以表示种群达到了环境容纳量,B正确;

C、图4中第4年种群数量最多,第8年种群数量最少,C错误;

D、森林中随着各个种群的变化,群落的垂直结构和水平结构也随之变化,D正确。

故选:C。

题图分析:图1表示喜鹊种群的数量呈S型增长,其中A点种群增长速率最大,B点达到K值;图2表示喜鹊种群增长速率曲线,C点对应的种群数量与图1A点相同;图3表示喜鹊种群出生率与死亡率关系曲线,其中E点种群增长速率最大,F点达到K值;图4表示该森林大山雀种群数量变化曲线,其中0-4年,λ>1,种群数量增加;4-8年λ<1,种群数量下降。8-10年λ=1,种群数量不变。

本题考查种群数量变化曲线的分析,比较综合,意在考查考生获取图文信息和分析问题的能力。

8.【答案】D

【解析】解:A、甲、乙、丙分别是生产者、消费者和分解者属于生态系统的生物群落部分,生态系统的组成成分除了生物群落外,还包括非生物的物质和能量,A错误;

B、生态系统的营养结构是食物链和食物网,包括生产者和消费者,即除了消费者1、2、3、4外还应包括生产者甲,B错误;

C、箭头甲指向丙表示生产者流向分解者的能量,C错误;

D、由示意图可知物质可以从生物群落到无机环境,又可以从无机环境到生物群落,体现了物质循环具有循环往复运动的特点,D正确。

故选:D。

分析图解:由于生产者既可以进行光合作用,又可以进行呼吸作用,因此与大气之间的物质交换是双向的,由此确定图中甲为生产者,乙为消费者,丙为分解者。食物链中只包括生产者和消费者,由于营养级之间的能量传递效率为10%~20%之间,因此1属于第二营养级,23属于第三营养级,4为第四营养级。

本题考查生态系统的结构和功能,要求考生识记生态系统的组成成分及各组成成分之间的关系,能根据题干所给信息写出食物网,理解各组成成分在生态系统中的作用,并结合所学知识判断各选项,属于考纲识记和理解层次的考查。

9.【答案】C

【解析】解:A、稻鱼共生系统属于生态农业,可以实现物质循环再生和能量多级利用,A正确;

B、鱼食稻花后,一部分稻花的能量一部分被鱼同化,未被同化部分流向分解者,B正确;

C、桑树属于绿色植物,不能利用鱼粪中有机物中的能量,C错误;

D、稻田中的鱼根据取食不同,可能处于不同的营养级,但都属于消费者,D正确。

故选:C。

生态系统的功能包括能量流动、物质循环和信息传递,三者缺一不可;物质循环是生态系统的基础,能量流动是生态系统的动力,信息传递则决定着能量流动和物质循环的方向和状态;信息传递是双向的,能量流动是单向的,物质循环具有全球性。某一营养级(最高营养级除外)能量的去向:( 1)自身呼吸作用消耗;(2)流向下一个营养级;(3)被分解者利用;(4)未被利用。

本题以“桑基鱼塘”为题材,考查农业生态系统中的能量流动,要求考生识记生态系统中能量流动的过程及特点;识记生态农业的概念,掌握生态工程的原理,能结合所学的知识准确判断各选项,属于考纲识记和理解层次的考查。

10.【答案】A

【解析】

【分析】

本题考查种间关系,意在考查学生的提取信息和分析问题的能力,难度不大。

【解答】

A.分析题干信息,看不出杜鹃树和桦树之间存在竞争和互利共生关系,A错误;

B.“杀虫物质”是挥发性的化学物质,属于化学信息,B正确;

C.该现象说明信息传递能调节生物种间关系,C正确;

D.该现象为桦树虫害的生物防治提供了可能,D正确。

故选A。

11.【答案】A

【解析】解:A、森林生态系统的动植物种类比草原生态系统的多,营养结构更复杂,故森林生态系统的抵抗力稳定性比草原生态系统的高,A正确;

B、生态系统的基本功能是物质循环、能量流动和信息传递,B错误;

C、在自然生态系统中的物质和能量的输入和输出随季节变化而略有差别,一般春季总保持平衡输入大于输出,秋季输出大于输入,C错误;

D、受到外界破坏时,结构越复杂的生态系统恢复到原来的状态越难,D错误。

故选:A

1、抵抗力稳定性:指生态系统抵抗外界干扰并使自身的结构与功能保持原状的能力;恢复力稳定性:指生态系统在受到外界干扰因素的破坏后恢复到原状的能力影响。

2、生态系统中的组成成分越多,营养结构就越复杂,生态系统的自动调节能力就越强,其抵抗力稳定性就越强,相反的其恢复力稳定性就越弱。

本题考查生态系统稳定性的相关知识,意在考查学生分析问题和解决问题的能力,提高生物多样性,营养结构就越复杂,生态系统的自动调节能力就越强,其抵抗力稳定性就越强。

12.【答案】D

【解析】解:A、全球变暖会引起大气环流气团向两极推移,改变全球降雨格局,影响农业生产,A正确;

B、酸雨最早发生在北欧,现在世界各地都已普遍存在降酸雨的现象,B正确;

C、臭氧减少,到达地球表面的紫外线辐射强度就会增加,会使人类和其他生物易受短波辐射的伤害,C正确;

D、目前世界人口尚未达到环境容纳量,但由于地球的资源是有限的,食物的生产也是有限的,所以控制人口数量刻不容缓,D错误。

故选:D。

全球环境问题,也称国际环境问题或者地球环境问题,指超越主权国国界和管辖范围的全球性的环境污染和生态平衡破坏问题。主要包括全球气候变化、水资源短缺、臭氧层破坏、酸雨、土地荒漠化、海洋污染和生物多样性锐减等。

本题主要考查了全球生态环境保护问题,考查了学生对知识的理解和应用能力,培养学生的环境保护意识。

13.【答案】B

【解析】解:A、生态系统具有维持或恢复自身结构和功能相对稳定的自我调节能力,生态系统的自我调节能力是生态系统稳定性的基础,A正确;

B、生物多样性包括遗传多样性、物种多样性和生态系统多样性,选项中的生物只构成了物种多样性,B错误;

C、湖泊过度捕捞、森林严重砍伐后,生物多样性丧失,其抵抗力稳定性下降,C正确;

D、生物多样性是生物进化的结果,其间接价值远远大于直接价值,D正确。

故选:B。

1、生态系统的稳定性:(1)含义:生态系统所具有的保持或恢复自身结构和功能相对稳定的能力。(2)原因:生态系统具有一定的自我调节能力。(3)调节基础:负反馈调节。

2、生物多样性的价值:(1)直接价值:对人类有食用、药用和工业原料等使用意义,以及有旅游观赏、科学研究和文学艺术创作等非实用意义的。(2)间接价值:对生态系统起重要调节作用的价值(生态功能)。(3)潜在价值:目前人类不清楚的价值。

本题考查了生态系统的相关知识,意在考查考生理解所学知识要点,把握知识间内在联系的能力;能运用所学知识,对生物学问题作出准确的判断,难度适中。

14.【答案】D

【解析】解:A、该生态系统的最大优点是实现能量的多级利用和物质循环利用,提高能量的利用效率,A正确;

B、该生态工程种植不同的农作物、果树、苗木,饲养牛、猪、鸡等多种畜禽,这体现了生态工程的整体性原理、自生原理,B正确;

C、此工程能创造多种劳动力就业机会,增加农民收入,开放可以更新的资源,减少环境污染,C正确;

D、生态工程既能改善生态环境,又能增加农民收入,体现了整体性原理,D错误。

故选:D。

生态农业是一个农业生态经济复合系统,将农业生态系统同农业经济系统综合统一起来,以取得最大的生态经济整体效益。它也是农、林、牧、副、渔各业综合起来的大农业,又是农业生产、加工、销售综合起来,适应市场经济发展的现代农业。

本题考查生态工程依据的生态学原理,要求考生识记生态工程依据的基本原理及实例,能结合所学的知识准确判断各选项。

15.【答案】D

【解析】解:A、蛇在大麦(狗尾草)→蝗虫→青蛙→蛇食物链中处于第四营养级,在大麦(狗尾草)→蝗虫→蜘蛛→青蛙→蛇食物链中处于第五营养级,A正确;.

B、由图可知,题图中所示的食物网中共有4条食物链,B正确;

C、题图食物网是部分食物网简图,且不含分解者。故题图中的所有生物不能构成此生态系统的生物群落,C正确;

D、在此食物网中,如果蜘蛛的种群数量下降,青蛙会更多地捕食蝗虫以维持种群数量相对稳定,因此在短时间内不会导致蛇的种群数量有明显变化,D错误。

故选:D。

1、食物链是指在生态系统中,各种生物之间由于食物关系而形成的一种联系。

2、营养级是指生物在食物链之中所占的位置,第一营养级为绿色植物(包括藻类),第二营养级为草食动物,第三、第四营养级分别为初级肉食动物与次级肉食动物。

本题以图形为载体,考查了食物链和食物网的相关知识,意在考查考生的识图能力和理解所学知识要点,把握知识间内在联系的能力;能运用所学知识,对生物学问题作出准确的判断,难度适中。

16.【答案】B

【解析】解:A、由以上分析可知,A是分解者,B是生产者,C是消费者,故图中生态系统中的食物链是B→C,A错误;

B、③⑤⑦过程分别代表生产者、分解者和消费者的呼吸作用,这是碳从生物群落进入无机环境的途径,B正确;

C、碳循环具有全球性,磷循环也具有全球性,C错误;

D、提高⑥过程会打破碳平衡,提高④光合作用过程有利于维持大气中的碳、氧平衡,D错误。

故选:B。

分析题图:首先根据双向箭头及太阳光能的输入可判断出B是生产者;其次判断分解者,分解者除了一个箭头指向无机环境外,其他箭头都指进来,因此A为分解者;其余均为消费者,即C为消费者.

本题结合图解,考查生态系统的功能,重点考查碳循环的具体过程,要求考生识记碳循环的过程,能准确判断图中各字母及数字的含义,再结合所学的知识准确判断各选项.

17.【答案】“S”型增长 能 在开始逐渐增大,在时种群的增长率达到最大,然后逐渐降低,到K值时,种群增长率为0 在这一环境中所能承载的这一种群的最大数量 能够 对珍稀动物的保护最根本的措施是保护它的生存环境,使环境容纳量有所提高,其种群数量会自然增长。草原的放牧量应该控制在接近环境容纳量为宜,如果过多放牧影响牛羊的生长以及草原的恢复,如果破坏了环境,还会造成环境容纳量的降低

【解析】解:(1)种群在一定空间、一定资源条件下,由于资源和空间总是有限的,所以其增长类型一般都是“S”型增长。

(2)曲线的纵坐标表示种群的数量,因而能反映种群密度的大小。由曲线可以看出,在开始逐渐增大,在时种群的增长率达到最大,然后逐渐降低,到K值时,种群增长率为0。

(3)在一定环境中种群增长曲线的渐近线,生态学上称为环境容纳量,其含义是在这一环境中所能承载的这一种群的最大数量,即这一环境所能养活的种群的最大数量,即K值。一个种群的环境容纳量能够随着环境的变化而改变。

(4)对珍稀动物的保护最根本的措施是保护它的生存环境,使该种动物的环境容纳量有所提高,这个种群的数量自然会增长。草原的放牧量应该控制在接近环境容纳量为宜,如果过多放牧会影响牛羊的生长以及草原的恢复。如果破坏了环境,还会造成环境容纳量的降低。

故答案为:

(1)“S”型增长

(2)能 在开始逐渐增大,在时种群的增长率达到最大,然后逐渐降低,到K值时,种群增长率为0

(3)在这一环境中所能承载的这一种群的最大数量(密度)(即这一环境所能养活的种群的最大数量) 能够

(4)对珍稀动物的保护最根本的措施是保护它的生存环境,使环境容纳量有所提高,其种群数量会自然增长。草原的放牧量应该控制在接近环境容纳量为宜,如果过多放牧影响牛羊的生长以及草原的恢复,如果破坏了环境,还会造成环境容纳量的降低

自然界的资源和空间总是有限的,当种群密度增大时,种内竞争就会加剧,以该种群为食的动物的数量也会增加,这就使种群的出生率降低,死亡率增高,有时会稳定在一定的水平,形成“S”型增长曲线。

在环境条件不受破坏的情况下,一定空间中所能维持的种群最大数量称为环境容纳量,又称为K值。

本题考查种群特征的相关知识,意在考查学生的识图能力和判断能力,运用所学知识综合分析问题的能力。

18.【答案】随机取样 溪流两侧 等距 种群密度 9.15×10-2 植株高度(茎高) 年龄结构(组成) 增大 种类 丰富度 垂直结构 直接 就地保护

【解析】解:(1)①研究植物种群时,样方的选取应遵循随机取样原则,由题意可知:该保护区中黑桫椤主要分布于一条溪流的两侧,两侧需要设置等量样方个数,因此上表中的样带A和B应分别位于溪流两侧,溪流两侧为狭长地带,故样方位置的选取采用等距取样。

②表中数据为单位面积内黑桫椤的个体数量,因此反映的是黑桫椤的种群密度,由于样带A、B的平均密度分别是9.3×10-2株/m2、9.0×10-2株/m2,所以黑桫椤的种群密度为(9.3×10-2+9.0×10-2)÷2=9.15×10-2株/m2。

(2)分析柱形图可以看出,黑桫椤的生长主要体现在植株高度(茎高),该种群年龄结构是年龄小的数量多,年龄大的数量少,因此属于增长型,种群数量将会增大。

(3)①因为黑桫椤种群所在的森林群落中有蕨类植物14种,被子植物113种,所以以上结果是通过对样方中所有植物种类的调查,获得了该森林群落的物种组成丰富度数据。

②进一步调查结果分析发现,该群落中乔木层可分2个亚层,每层优势物种有十几种;黑桫椤是灌木层中的绝对优势种,其下还有种类丰富的草本层,呈现出分层现象,此数据反映出黑桫椤所处群落在空间上有较为复杂的垂直结构。

(4)桫椤树形美观,茎干可以药用食用,其化石还与恐龙化石并存,被用以研究恐龙兴衰,以上这些体现了生物多样性的直接价值,建立自然保护区属于就地保护。

故答案为:

(1)随机取样 溪流两侧 等距 种群密度 9.15×10-2

(2)植株高度(茎高) 年龄结构(组成) 增大

(3)种类 丰富度 垂直结构

(4)直接 就地保护

1.样方法:①随机取样;②样方大小适中:乔木100m2、灌木16m2、草本1m2;③样方数量不易太少;④一般选易辨别的双子叶植物(叶脉一般网状);⑤常用五点取样法和等距取样法。

2.种群的年龄组成是指一个种群中各年龄期的个体数目的比例。种群的年龄组成大致可以分为三种类型:(1)增长型:种群中幼年个体很多,老年个体很少,这样的种群正处于发展时期,种群密度会越来越大。(2)稳定型:种群中各年龄期的个体数目比例适中,这样的种群正处于稳定时期,种群密度在一段时间内会保持稳定。(3)衰退型:种群中幼年个体较少,而老年个体较多,这样的种群正处于衰退时期,种群密度会越来越小。

本题主要考查估算种群密度的方法、种群的年龄结构、群落的结构等相关知识,意在考查考生的识图能力和理解所学知识要点,把握知识间内在联系,形成知识网络结构的能力;能运用所学知识,准确判断问题的能力,属于考纲识记和理解层次的考查。

19.【答案】(1)分解者 绿藻→轮虫→鱼;黑藻→鱼→鸭

(2)该生态系统中的生产者固定的太阳能和污水中有机物的化学能 呼吸作用将动物遗体和动物排遗物中的有机物分解

(3)同化量 生长、发育和繁殖等生命活动 16

(4)重金属进入食物链,危害人体健康;重金属无法降解,易发生二次污染

【解析】(1)根据以上分析已知,图1中甲表示分解者;根据题意分析,绿藻等浮游植物和黑藻等沉水植物为生产者,轮虫等浮游动物为初级消费者,鱼、鸭可能为初级消费者或次级消费者,因此可能存在的两条食物链为:绿藻→轮虫→鱼、黑藻→鱼→鸭。

(2)流经图1所示生态系统的总能量不仅包括生产者固定的全部太阳能,还包括污水中有机物的化学能;图2中的B表示分解者,分解者通过呼吸作用将动物遗体和动物排遗物中的有机物分解来获得能量。

(3)根据以上分析已知,图2中A表示初级消费者固定的能量,即同化量;C表示初级消费者用于生长、发育和繁殖的能量;根据图2数据分析,从第二营养级到第三营养级的能量传递效率=(220-20)÷(375+875)×100%=16%。

(4)重金属在食物链或食物网中具有生物富集现象,因此若含有重金属的工业废水进入该系统,可能通过食物链富集,最终危害人体健康,且重金属无法降解,易发生二次污染。

据图分析,图1表示人工湿地处理城市污水的示意图,其中甲表示分解者,乙表示生产者,丙表示消费者。图2是该生态系统中能量流经第二营养级的示意图,其中A表示初级消费者固定的能量,B表示分解者,C表示初级消费者用于生长、发育和繁殖的能量。

本题主要考查生态系统的结构、生态系统的能量流动,解答本题的关键是要求学生会分析生态系统的结构图以及生态系统能量流动的过程。

20.【答案】非生物环境和生物群落 AD ②③④⑤ ⑧ 能量的载体 食物链(网) 动力 AD 抵抗力 强

【解析】解:(1)根据碳循环的概念,碳循环是指碳在非生物环境和生物群落间的循环。与之相关的必不可少的两种成分是生产者和分解者。

(2)在自然生态系统中,植物通过①过程(光合作用)从大气中摄取碳的速率与生物细胞呼吸即②(生产者的呼吸)、③④(消费者的呼吸)、⑤(分解者的呼吸)过程把碳释放到大气中的速率大致相同。若这种碳平衡被煤、石油的大量燃烧过程打破,可能会加剧温室效应。

(3)物质中蕴含能量,是能量的载体,食物链(网)是能量流动的渠道,能量作为动力,使物质能够在非生物环境和生物群落间不断循环往复。

(4)生态系统的物理信息可来源于生物或非生物环境,A正确;

植物可以通过化学物质传递信息,此外也有物理信息等,B错误;

信息可以从低营养级向高营养级传递,也可以从高营养级向低营养级传递,C错误;

信息传递可以调节生物的种间关系,D正确。

(5)生态系统抵抗外界干扰并使自身的结构与功能保持原状的能力称为抵抗力稳定性。一般而言,生态系统的生物种类越多,群落结构越复杂,抵抗力稳定性越强。

故答案为:

(1)非生物环境和生物群落 AD

(2)②③④⑤⑧

(3)能量的载体 食物链(网) 动力

(4)AD

(5)抵抗力 强

生态系统的稳定性:(1)含义:生态系统所具有的保持或恢复自身结构和功能相对稳定的能力。(2)原因:生态系统具有一定的自我调节能力。(3)调节基础:负反馈调节

本题以图形为载体,考查了能量流动的相关知识,意在考查考生的识图能力和理解所学知识要点,把握知识间内在联系的能力;能运用所学知识,对生物学问题作出准确的判断,难度适中。

21.【答案】多效益 可持续 生态效益 鸡、猪、鱼 水稻、大豆(生产者)固定的太阳能 不正确 粪便、秸秆等“废弃物”被及时利用 物质循环再生原理、整体性原理(或物种多样性原理)

【解析】解:(1)与传统的工程相比较,生态工程具有少消耗、多效益、可持续的特点,生态工程建设的目的是为了达到经济效益和生态效益的同步发展。

(2)由图可知:图中的消费者有鸡、猪、鱼;该生态系统的能量流动从水稻、大豆(或生产者)固定的太阳能开始。

(3)水稻作为饲料喂鸡,而鸡粪用来喂猪,而食物链中的生物之间是捕食关系,所以某同学据图写出的一条食物链:水稻→鸡→猪是不正确的。

(4)与传统农业生态系统相比,该生态系统更能净化环境,主要原因是粪便、秸秆等“废弃物”被及时利用,构建以沼气为中心的“猪-沼-鱼-肥-果疏”生态模式所依据的生态工程原理主要是物质循环再生原理、整体性原理、物种多样性原理。

故答案为:

(1)多效益 可持续 生态效益

(2)鸡、猪、鱼 水稻、大豆(生产者)固定的太阳能

(3)不正确

(4)粪便、秸秆等“废弃物”被及时利用 物质循环再生原理、整体性原理(或物种多样性原理)

生态农业是一个农业生态经济复合系统,将农业生态系统同农业经济系统综合统一起来,以取得最大的生态经济整体效益。它也是农、林、牧、副、渔各业综合起来的大农业,又是农业生产、加工、销售综合起来,适应市场经济发展的现代农业。生态工程的基本原理有物质循环再生原理、物种多样性原理、协调与平衡原理、整体性原理和系统学和工程学原理。建立该人工生态系统的目的是实现对能量的多级利用,提高能量的利用率,减少环境污染。

本题考查生态农业,意在考查考生识记所列知识点,并能运用所学知识做出合理的判断或得出正确的结论的能力。与传统农业相比,生态农业的优点有实现对物质再循环利用;实现对能量的多级利用,提高了能量的利用率;有利于生态环境的保护等。

第1页,共1页

题号 一 二 三 总分

得分

注意事项:

1.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号填写在答题卡上。

2.回答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡对应题目的答案标号涂黑;如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案标号。回答非选择题时,将答案写在答题卡上,写在试卷上无效。

3.考试结束后,本试卷和答题卡一并交回。

第I卷(选择题)

一、单选题(本大题共16小题,共40.0分)

1. 某高级中学迁入新建校园14年,校园中鸟纲鹎科动物白头鹎在14年间的种群增长速率如表所示。下列说法正确的是( )

第X年 2 4 6 8 10 12 14

增长速率 0.66 1.52 2.83 3.69 2.91 1.20 0.03

A. 调查白头鹎的种群密度可采用样方法

B. 第12年白头鹎种群的年龄结构为衰退型

C. 这14年中白头鹎种群的数量呈”J”形增长

D. 该中学内白头鹎的环境容纳量约为第8年时的两倍

2. 如图表示处于平衡状态的某个生物种群因某些变化导致种群中生物个体数量改变的四种情形,对于产生这些变化的分析,错误的是( )

A. 若图①所示为草原生态系统中某羊群的数量,则a点后的变化原因可能是过度放牧

B. 图④曲线可用于指导灭虫,如果将害虫仅消灭到数量就达不到理想效果

C. 图③中c点后发生的变化表明生态系统抵抗外来干扰的能力有一定限度

D. 若图②所示为某湖泊中草鱼的数量,则b点后的变化原因是草鱼的繁殖能力增强

3. 有关“探究培养液中酵母菌种群数量的变化”的实验,下列叙述中正确的是( )

A. 计数时,对于压在界线上的酵母菌,要计算四条边上的菌体个数

B. 将培养液滴于血细胞计数板的计数室中,然后盖上盖玻片

C. 培养液中的营养物质的多少是影响酵母菌种群数量变化的唯一因素

D. 计数板在显微镜下观察计数之前要静置片刻

4. 南极冰藻是以硅藻为主的一大类藻类植物,长期生长在南极海冰区-2~4℃的环境中,其最适生长温度为2℃.磷虾主要以南极冰藻为食,企鹅主要以磷虾为食。自1975年以来,磷虾种群密度下降高达80%.下列叙述错误的是( )

A. 南极冰藻组成了一个种群

B. 企鹅种群密度也会随着磷虾种群密度下降而下降

C. 南极冰藻、磷虾、企鹅与该海冰区得其他生物组成群落

D. -2~2℃范围内,随着温度升高南极冰藻的光合作用强度增大

5. 下列有关实验方法中叙述错误的是( )

A. 调查某作物植株上的蚜虫种群密度可以采用样方法

B. 样方法调查时样方取样要随机

C. 调查土壤中小动物类群丰富度时常用抽样检测法进行采集、调查

D. 用标志重捕法调查种群密度时,如果所做的标记部分脱落则计算值比实际值偏大

6. 长白山北坡从山麓到山顶依次出现针阔叶混交林、针叶林、岳桦林和高山冻原。针阔混交林中的乔木层有红松、红皮云杉,白桦等多种植物。某科研团队以其中的乔木为研究对象,开展了多个样地的调查,对三种乔木调查结果如下表,下列叙述错误的是( )

树种 老年树 成年树 幼年树

密度(株/公顷) 占比(%) 密度(株/公顷) 占比(%) 密度(株/公顷) 占比(%)

红皮云杉 94 92.16 8 7.84 0 0

白桦 138 34.24 125 31.02 140 34.74

红松 60 4.22 307 21.57 1056 34.21

A. 该生态系统中红皮云杉、白桦、红松的年龄结构分别是衰退型、稳定型和增长型

B. 从山麓到山顶依次出现不同的森林类型,是群落的垂直结构

C. 针阔叶混交林中的红松和红皮云杉存在种间竞争的关系

D. 在针阔混交林中因红松的数量多,对群落其他物种的影响很大,所以红松是优势树种

7. 如图1、2、3是某森林中喜鹊的种群数量变化曲线。图4为该森林大山雀种群数量变化曲线(图中λ表示该种群数量是前一年种群数量的倍数),以下分析错误的是( )

A. 图1中A点和图3中E点的增长速率与图2中的C点对应

B. 图1、2中的B、D点都可以表示种群达到了环境容纳量

C. 图4中第4年和第8年种群数量相等

D. 森林中随着各个种群的变化,群落的垂直结构和水平结构也在变化

8. 如图为生态系统碳循环示意图,其中甲、乙,丙是生态系统中的三种成分,1~4是乙中的四种生物。下列分析正确的是( )

A. 甲、乙、丙构成该生态系统的组成成分

B. 该生态系统的食物网可表示为

C. 分解作用可用箭头甲指向丙表示

D. 该示意图可体现物质循环具有循环往复运动的特点

9. 浙江青田稻鱼共生系统,被评为中国重要农业文化遗产。稻鱼共生系统是一种独特的农业生态模式:鱼为水稻除草、除虫,有的鱼取食稻花,鱼粪可以肥田。稻田养鱼模式实现了农业的绿色生态发展和可持续发展。下列相关叙述错误的是( )

A. 稻鱼共生系统实现了物质循环再生和能量多级利用

B. 鱼食稻花后,这部分稻花的能量一部分被鱼同化,另一部分流向分解者

C. 鱼粪中含有大量的有机物和能量可供桑树的生长发育,减少了化肥的用量

D. 稻田中的鱼可能处于不同的营养级,但都属于消费者

10. 某海岛森林中,灰蛾常在桦树的嫩枝上产卵,桦树周围的杜鹃树会释放一种挥发性的杀虫物质,桦树会吸收并重新释放出更多的这种杀虫物质,以驱逐灰蛾的幼虫。相关叙述错误的是( )

A. 杜鹃树和桦树之间存在竞争和互利共生关系

B. 题干中“杀虫物质”属于化学信息

C. 该现象说明信息传递能调节生物种间关系

D. 该现象为桦树虫害的生物防治提供了可能

11. 下列关于生态系统的稳态与调节说法正确的是( )

A. 森林生态系统的抵抗力稳定性比草原生态系统的高

B. 生态系统的基本功能是物质和能量的循环流动

C. 自然生态系统中的物质和能量的输入和输出总保持平衡

D. 受到外界破坏时,结构越复杂的生态系统恢复力稳定性越高

12. 下列关于全球人口动态和环境问题的叙述,错误的是( )

A. 全球变暖会改变全球降雨格局

B. 现在世界各地都已普遍存在降酸雨的现象

C. 臭氧减少会使人类和其他生物易受短波辐射的伤害

D. 目前世界人口已达到环境容纳量,控制人口数量刻不容缓

13. 下列关于生态系统稳定性和生物多样性的说法中错误的是( )

A. 维持稳定性的原因是生态系统具有自我调节能力

B. 巢湖中所有的动物、植物和微生物共同构成了生物多样性

C. 湖泊过度捕捞、森林严重砍伐后,其抵抗力稳定性下降

D. 生物多样性是生物进化的结果,其间接价值远远大于直接价值

14. 如图为某地的生态工程建设模式图,下列说法错误的是( )

A. 该生态工程最大优点是遵循循环原理,同时实现能量的多级利用

B. 该生态工程种植不同的农作物、果树、苗木,饲养牛、猪、鸡等多种畜禽,主要体现了生态工程的自生原理

C. 该生态工程开发了可以更新的资源,减少了环境污染

D. 该生态工程既能改善生态环境,又能增加农民收入,体现了协调原理

15. 如图是某草原生态系统中部分食物网简图,下列说法不正确的是( )

A. 蛇在此食物网中处于两个不同营养级

B. 图中所示的食物网中共有四条食物链

C. 图中的所有生物不能构成此生态系统的生物群落

D. 在此食物网中,如果蜘蛛的种群数量下降,则蛇的种群数量也会明显下降

16. 如图表示生物圈中碳循环过程,其中A、B、C表示生态系统的不同成分.下列有关该图的分析正确的是( )

A. 图中生态系统中的食物链是A→B→C

B. 碳从生物群落进入无机环境的途径是③⑤⑦

C. 碳循环具有全球性,磷循环不具有全球性

D. 提高⑥过程有利于维持大气中的碳、氧平衡

第II卷(非选择题)

二、实验题(本大题共2小题,共26.0分)

17. 如图是根据实验室中人工饲养黑腹果蝇的数据统计绘制而成的曲线图。人工饲养是在一定大小的培养瓶中、喂以一定量的酵母菌的条件下进行的。回答下列问题:

(1)在实验室条件下用草履虫、酵母菌所做的实验与上述结果相似,表明种群在一定空间、一定资源条件下的增长类型,一般都是______。

(2)曲线的纵坐标______(填写能或不能)反映种群密度的大小。这个过程中种群的增长率的变化趋势是______。

(3)在一定环境中种群增长曲线的渐近线,生态学上称为环境容纳量,其含义是______。一个种群的环境容纳量______(填能够或不能够)随着环境的变化而改变。

(4)试根据环境容纳量的概念对珍稀动物的保护、草原的合理放牧分别提出你的建议。______。

18. 科研工作者为研究罗浮山自然保护区的黑桫椤(木本蕨类植物)的生态发展及生态保护的相关问题展开了下列研究,在该保护区中黑桫椤主要分布于一条溪流的两侧。

(1)研究人员选取了10m×10m的20个样方,记录数据如下:

样带 黑桫椤个体数 平均值

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

A 7 17 5 10 6 16 7 4 15 6 9.3

B 19 6 10 14 8 11 5 8 5 4 9.0

①研究植物种群时,样方的选取应遵循______原则,样带A和B分别位于______,样方位置的选取采用______(填“五点”或“等距”)取样法。

②表中数据反映的是黑桫椤的______,测定结果为______株/m2。

(2)在获得上述数据的同时研究者还对每株黑桫椤的高度进行了测定,并按高度划分为五组,具体划分方法及测定数据见图。

Ⅰ级 茎高小于0.25m 幼苗阶段

Ⅱ级 茎高0.25m~0.50m 小型植株阶段

Ⅲ级 茎高0.50m~1.00m 中型植株阶段

Ⅳ级 茎高1.00m~1.50m 大中型植株阶段

Ⅴ级 茎高大于1.50m 大型植株阶段

黑桫椤的生长主要体现在______增加方面,因而以上数据主要反映的是黑桫椤种群特征中的______,从结果可以预测该地黑桫椤种群密度将______。

(3)为对黑桫椤的种群变化进行更加全面的分析,研究人员还对样方中其他植物进行了调查。调查结果如下:黑桫椤种群所在的森林群落中有蕨类植物14种,被子植物113种。

①以上结果是通过对样方中所有植物______(填“种类”或“数量”或“种类和数量”)的调查,获得了该植物群落的物种______数据。

②进一步调查结果分析发现,该群落中乔木层可分2个亚层,每层优势物种有十几种;黑桫椤是灌木层中的绝对优势种,其下还有种类丰富的草本层。此数据反映出黑桫椤所处群落在空间上有较为复杂的______。

(4)桫椤树形美观,茎干可以药用食用,其化石还与恐龙化石并存,被用以研究恐龙兴衰,以上这些体现了生物多样性的______价值。为了更好地保护这一珍贵的植物活化石,国家在其所在地区建立自然保护区,这种保护措施属于______。

三、探究题(本大题共3小题,共34.0分)

19. 建立人工湿地公园是解决城市水污染的一种有效途径。图1是人工湿地处理城市污水的示意图,其中甲、乙、丙代表湿地生态系统的三种组成成分;图2是该生态系统中能量流经第二营养级的示意图,图中的数值表示能量,单位是(103KJ/m2 a)请据图回答下列问题:

(1)图1中甲所代表的组成成分是 ______ 。人工湿地公园初建成时,水中主要有绿藻等浮游植物和黑藻等沉水植物,一段时间后,湿地中出现了轮虫等浮游动物,可控制绿藻等浮游植物的增殖;管理员还放养了一些鱼和鸭,为城市增添自然气息。写出可能存在的食物链(两条) ______ 。

(2)从图1分析流经该人工湿地的总能量包括 ______ 。图2中的B通过 ______ 来获得生命活动所需的能量。

(3)图2中的A代表初级消费者的 ______ ,C代表被初级消费者用于的 ______ 能量;从第二营养级到第三营养级的能量传递效率是 ______ %。

(4)若含有重金属的工业废水进入该系统,根据生态学基本原理,指出可能产生哪些负面影响。 ______ 。

20. 如图是某生态系统碳循环示意图,A、B、C、D代表该生态系统中的生物成分,序号代表相关过程。请据图回答下列问题。

(1)碳循环是指碳在 ______之间的循环,与之相关的必不可少的两种成分是 ______(填图中字母)。

(2)在自然生态系统中,植物通过①过程从大气中摄取碳的速率与生物的 ______(填图中数字)过程把碳释放到大气中的速率大致相同。若这种碳平衡被 ______(填图中数字)过程打破,可能会加剧温室效应。

(3)能量流动和物质循环彼此相互依存,不可分割。物质作为 ______,使能量沿着 ______流动;能量作为 ______,使物质能够不断循环往复。

(4)生态系统具有信息传递的功能,下列有关叙述正确的是 ______。

A.生态系统的物理信息可来源于生物或非生物环境

B.植物都通过化学物质传递信息

C.信息都是沿食物链从低营养级向高营养级传递

D.信息传递可以调节生物的种间关系

(5)任何生态系统都具有一定的抵抗外界干扰、保持生态平衡的特性,该特性称为 ______稳定性。一般而言,生态系统中的物种种类越多,该稳定性越 ______。

21. 某研究性学习小组参观某市市郊建立的以沼气为中心,以保护生态环境为目标的“猪一沼一鱼一肥一果蔬”小型农业生态工程时绘出了如图模式图,请分析回答下列问题。

(1)与传统的工程相比较,生态工程具有少消耗、______、______的特点,生态工程建设的目的是为了达到经济效益和______的同步发展。

(2)图中的消费者有______,该生态系统的能量流动从______开始。

(3)某同学据图写出一条食物链:水稻→鸡→猪,该食物链______(填“正确”或“不正确”)。

(4)与传统农业生态系统相比,该生态系统更能净化环境,主要原因是______,建立该农业生态工程所遵循的基本原理有______(至少答出两点)。

答案和解析

1.【答案】D

【解析】解:A、研究时用标志重捕法调查白头鹎的种群密度,A错误;

B、第12年时白头鹎种群的种群增长速率为1.20,所以年龄组成为增长型,B错误;

C、由于增长速率先增大后变小,所以这14年中白头鹎种群的数量呈“S”型增长,C错误;

D、由于在时种群增长速率最大,因此白头鹎在该种群的环境容纳量约为第8年时白头鹎种群数量的两倍,D正确。

故选:D。

1、根据表格分析,种群的增长速率先增加后减少,其种群数量呈“S”型增长。

2、自然界的资源和空间总是有限的,当种群密度增大时,种内竞争就会加剧,以该种群为食的动物的数量也会增加,这就使种群的出生率降低,死亡率增高,有时会稳定在一定的水平,形成“S”型增长曲线。

3、分析表格数据,发现第1年-第14年期间增长速率是不停的发生改变,故种群数量不是呈现“J”型曲线增长的。在第8年左右增长速率最大,之后逐渐变小了,种群数量呈现“S”型曲线增长,在数量为K值时,出生率等于死亡率。

本题结合图表数据,考查调查种群密度的方法、种群的特征和种群数量的变化曲线,意在考查学生的识记能力和判断能力,难度不大。

2.【答案】D

【解析】解:A、若图①所示为草原生态系统中某人工种群,则a点后的变化可能原因是过度放牧,导致牧草减少,使动物种群数量减少,A正确;

B、图④曲线可用于指导灭虫,维持种群数量在左右,使害虫种群快速增长,则达不到理想效果,B正确;

C、图③中c点后该种群灭绝,表明生态系统的自我调节能力有一定限度,C正确;

D、若图②所示为湖泊中草鱼的数量,b点后的变化与空间、营养等环境因素有关,使得环境容纳量增加,而繁殖能力受到环境容纳量的限制,D错误;

故选:D。

曲线①表明该种群个体数量突然过度增加,导致环境中生物容纳量(K值)下降;曲线②表明该种群数量增加并且达到新的平衡,且K值增加,可能是由于外界变化,如增加营养、空间等,环境条件更加优良;曲线③表明因为外界破坏超过生态系统的自我调节能力,生态系统崩溃;曲线④表明,生态系统在受到较小干扰(种群数量大于)时,由于生态系统具有自动维持平衡的能力,种群数量迅速恢复原有状态。

本题以图形为载体,考查了种群数量的相关知识,意在考查考生的识图能力和理解所学知识要点,把握知识间内在联系的能力;能运用所学知识,对生物学问题作出准确的判断,难度适中。

3.【答案】D

【解析】解:A、计数时,对于压在方格边上的酵母菌,只计数相邻两边及其顶点的菌体个体,A错误;

B、利用血细胞计数板时,应先放置盖玻片,在盖玻片的边缘滴加培养液,待培养液从边缘处自行渗入计数室,吸去多余培养液,再进行计数,B错误;

C、影响酵母菌种群数量变化的因素有营养条件、溶解氧、代谢废物的积累等,C错误;

D、计数板在显微镜下观察计数之前要静置片刻,待酵母菌沉降到计数室底部,在显微镜下观察、计数,D正确。

故选:D。

探究酵母菌种群数量的变化实验中,实验流程为:(1)酵母菌培养(液体培养基,无菌条件)→(2)振荡培养基(酵母菌均匀分布于培养基中)→(3)观察并计数(对于压在方格边上的酵母菌,只计数相邻两边及其顶点的个体)→重复(2)、(3)步骤(每天计数酵母菌数量的时间要固定)→绘图分析。

本题考查探究培养液中酵母菌种群数量的动态变化,对于此类试题,需要考生注意的细节较多,如实验的原理、实验采用的方法、实验步骤、实验结果等,需要考生在平时的学习过程中注意积累。

4.【答案】A

【解析】解:A、在一定自然区域内同种生物的全部个体形成种群,南极冰藻由硅藻等多种藻类植物组成,故不能组成一个种群;故A错误;

B、企鹅以磷虾为食,其数量增多会导致磷虾数量减少,磷虾减少后又可导致企鹅数量减少,二者数量最终在一定范围内达到动态平衡,故B正确;

C、生物群落是指在同一时间内,聚集在一定区域的各种生物种群的集合,故C正确;

D、南极冰藻的最适生长温度是2℃,在-2~2℃范围内,随温度升高,光合作用强度增大,故D正确。

故选:A。

根据题干信息,一定空间和时间内同一种生物总和构成种群,所以生物构成群落,随着磷虾种群密度下降,企鹅种群密度会有明显变化,企鹅与磷虾的种间关系为捕食。

本题考查种群、群落、种间关系等相关知识,意在考查学生提取信息和分析问题的能力,属于中档题。

5.【答案】C

【解析】解:A、一般植物和个体小、活动能力小的动物以及虫卵等种群密度的调查方式常用的是样方法,A正确;

B、样方法调查时关键要做到随机取样,B正确;

C、调查土壤中小动物类群丰富度时常用取样器取样法进行采集、调查,C错误;

D、种群中的个体数=第一次捕获数×第二次捕获数÷重捕标志个体数,标志物脱落,则第二次捕获中重捕标志个体数偏小,计算出的种群密度比实际值偏大,D正确。

故选:C。

1、样方法的注意点:①随机取样;②样方大小适中;③样方数量不易太少;④一般选易辨别的双子叶植物(叶脉一般网状);⑤常用五点取样法和等距取样法。

2、一般植物和个体小、活动能力小的动物以及虫卵常用的是样方法,其步骤是确定调查对象→选取样方→计数→计算种群密度;活动能力大的动物常用标志重捕法,其步骤是确定调查对象→捕获并标志个体→重捕并计数→计算种群密度。

3、许多土壤动物有较强的活动能力,而且身体微小,因此不适于用样方法或标记重捕法进行调查。在进行这类研究时,常用取样器取样的方法进行采集、调查。即用一定规格的捕虫器(如采集罐、吸虫器等)进行取样,通过调查样本中小动物的种类和数量来推测某一区域内土壤动物的丰富度。

本题着重考查植物种群密度的调查方法和样方法的注意点,考查了考生的识记能力和理解能力。

6.【答案】B

【解析】解:A、红皮云杉幼年树比例小于老年数比例年龄结构是衰退型,白桦老年树、成年树和幼年树的比例相近年龄结构是稳定型,红松老年树比例小于幼年树的比例年龄结构是增长型,A正确;

B、从山麓到山顶依次出现不同的森林类型,是群落的水平直结构,B错误;

C、红松和红皮云杉的生长都需要阳光、水分、无机盐等,因此共存一定存在竞争,C正确;

D、在针阔混交林中因红松的数量多,对群落其他物种的影响很大,所以红松是优势树种,D正确。

故选:B。

1、生物群落的结构形成:群落结构是由群落中的各个种群在进化过程中通过相互作用形成的。

2、生物群落的结构类型:主要包括垂直结构和水平结构。

(1)垂直结构:

概念:指群落在垂直方向上的分层现象。

原因:①植物的分层与对光的利用有关,群落中的光照强度总是随着高度的下降而逐渐减弱,不同植物适于在不同光照强度下生长.如森林中植物由高到低的分布为:乔木层、灌木层、草本层、地被层。②动物分层主要是因群落的不同层次提供不同的食物,其次也与不同层次的微环境有关。如森林中动物的分布由高到低为:猫头鹰(森林上层),大山雀(灌木层),鹿、野猪(地面活动),蚯蚓及部分微生物(落叶层和土壤)。

(2)水平结构:

概念:指群落中的各个种群在水平状态下的格局或片状分布。

原因:由于在水平方向上地形的变化、土壤湿度和盐碱度的差异、光照强度的不同、生物自身生长特点的不同,以及人与动物的影响等因素,不同地段往往分布着不同的种群,同一地段上种群密度也有差异,它们常呈镶嵌分布。

3、种群年龄组成的类型:

(1)A增长型:出生率>死亡率,种群密度越来越大。

(2)B稳定型:出生率=死亡率,种群密度保持稳定。

(3)C衰退型:出生率<死亡率,种群密度越来越小。

本题考查种群和群落的相关知识,要求考生识记种群和群落的特征,意在考查考生理解所学知识和获取有效信息的能力。

7.【答案】C

【解析】解:A、据图示分析可知,图1中A点和图3中E点的增长速率与图2中的C点对应,A正确;

B、由图示可知,图1、2中的B、D点都可以表示种群达到了环境容纳量,B正确;

C、图4中第4年种群数量最多,第8年种群数量最少,C错误;

D、森林中随着各个种群的变化,群落的垂直结构和水平结构也随之变化,D正确。

故选:C。

题图分析:图1表示喜鹊种群的数量呈S型增长,其中A点种群增长速率最大,B点达到K值;图2表示喜鹊种群增长速率曲线,C点对应的种群数量与图1A点相同;图3表示喜鹊种群出生率与死亡率关系曲线,其中E点种群增长速率最大,F点达到K值;图4表示该森林大山雀种群数量变化曲线,其中0-4年,λ>1,种群数量增加;4-8年λ<1,种群数量下降。8-10年λ=1,种群数量不变。

本题考查种群数量变化曲线的分析,比较综合,意在考查考生获取图文信息和分析问题的能力。

8.【答案】D

【解析】解:A、甲、乙、丙分别是生产者、消费者和分解者属于生态系统的生物群落部分,生态系统的组成成分除了生物群落外,还包括非生物的物质和能量,A错误;

B、生态系统的营养结构是食物链和食物网,包括生产者和消费者,即除了消费者1、2、3、4外还应包括生产者甲,B错误;

C、箭头甲指向丙表示生产者流向分解者的能量,C错误;

D、由示意图可知物质可以从生物群落到无机环境,又可以从无机环境到生物群落,体现了物质循环具有循环往复运动的特点,D正确。

故选:D。

分析图解:由于生产者既可以进行光合作用,又可以进行呼吸作用,因此与大气之间的物质交换是双向的,由此确定图中甲为生产者,乙为消费者,丙为分解者。食物链中只包括生产者和消费者,由于营养级之间的能量传递效率为10%~20%之间,因此1属于第二营养级,23属于第三营养级,4为第四营养级。

本题考查生态系统的结构和功能,要求考生识记生态系统的组成成分及各组成成分之间的关系,能根据题干所给信息写出食物网,理解各组成成分在生态系统中的作用,并结合所学知识判断各选项,属于考纲识记和理解层次的考查。

9.【答案】C

【解析】解:A、稻鱼共生系统属于生态农业,可以实现物质循环再生和能量多级利用,A正确;

B、鱼食稻花后,一部分稻花的能量一部分被鱼同化,未被同化部分流向分解者,B正确;

C、桑树属于绿色植物,不能利用鱼粪中有机物中的能量,C错误;

D、稻田中的鱼根据取食不同,可能处于不同的营养级,但都属于消费者,D正确。

故选:C。

生态系统的功能包括能量流动、物质循环和信息传递,三者缺一不可;物质循环是生态系统的基础,能量流动是生态系统的动力,信息传递则决定着能量流动和物质循环的方向和状态;信息传递是双向的,能量流动是单向的,物质循环具有全球性。某一营养级(最高营养级除外)能量的去向:( 1)自身呼吸作用消耗;(2)流向下一个营养级;(3)被分解者利用;(4)未被利用。

本题以“桑基鱼塘”为题材,考查农业生态系统中的能量流动,要求考生识记生态系统中能量流动的过程及特点;识记生态农业的概念,掌握生态工程的原理,能结合所学的知识准确判断各选项,属于考纲识记和理解层次的考查。

10.【答案】A

【解析】

【分析】

本题考查种间关系,意在考查学生的提取信息和分析问题的能力,难度不大。

【解答】

A.分析题干信息,看不出杜鹃树和桦树之间存在竞争和互利共生关系,A错误;

B.“杀虫物质”是挥发性的化学物质,属于化学信息,B正确;

C.该现象说明信息传递能调节生物种间关系,C正确;

D.该现象为桦树虫害的生物防治提供了可能,D正确。

故选A。

11.【答案】A

【解析】解:A、森林生态系统的动植物种类比草原生态系统的多,营养结构更复杂,故森林生态系统的抵抗力稳定性比草原生态系统的高,A正确;

B、生态系统的基本功能是物质循环、能量流动和信息传递,B错误;

C、在自然生态系统中的物质和能量的输入和输出随季节变化而略有差别,一般春季总保持平衡输入大于输出,秋季输出大于输入,C错误;

D、受到外界破坏时,结构越复杂的生态系统恢复到原来的状态越难,D错误。

故选:A

1、抵抗力稳定性:指生态系统抵抗外界干扰并使自身的结构与功能保持原状的能力;恢复力稳定性:指生态系统在受到外界干扰因素的破坏后恢复到原状的能力影响。

2、生态系统中的组成成分越多,营养结构就越复杂,生态系统的自动调节能力就越强,其抵抗力稳定性就越强,相反的其恢复力稳定性就越弱。

本题考查生态系统稳定性的相关知识,意在考查学生分析问题和解决问题的能力,提高生物多样性,营养结构就越复杂,生态系统的自动调节能力就越强,其抵抗力稳定性就越强。

12.【答案】D

【解析】解:A、全球变暖会引起大气环流气团向两极推移,改变全球降雨格局,影响农业生产,A正确;

B、酸雨最早发生在北欧,现在世界各地都已普遍存在降酸雨的现象,B正确;

C、臭氧减少,到达地球表面的紫外线辐射强度就会增加,会使人类和其他生物易受短波辐射的伤害,C正确;

D、目前世界人口尚未达到环境容纳量,但由于地球的资源是有限的,食物的生产也是有限的,所以控制人口数量刻不容缓,D错误。

故选:D。

全球环境问题,也称国际环境问题或者地球环境问题,指超越主权国国界和管辖范围的全球性的环境污染和生态平衡破坏问题。主要包括全球气候变化、水资源短缺、臭氧层破坏、酸雨、土地荒漠化、海洋污染和生物多样性锐减等。

本题主要考查了全球生态环境保护问题,考查了学生对知识的理解和应用能力,培养学生的环境保护意识。

13.【答案】B

【解析】解:A、生态系统具有维持或恢复自身结构和功能相对稳定的自我调节能力,生态系统的自我调节能力是生态系统稳定性的基础,A正确;

B、生物多样性包括遗传多样性、物种多样性和生态系统多样性,选项中的生物只构成了物种多样性,B错误;

C、湖泊过度捕捞、森林严重砍伐后,生物多样性丧失,其抵抗力稳定性下降,C正确;

D、生物多样性是生物进化的结果,其间接价值远远大于直接价值,D正确。

故选:B。

1、生态系统的稳定性:(1)含义:生态系统所具有的保持或恢复自身结构和功能相对稳定的能力。(2)原因:生态系统具有一定的自我调节能力。(3)调节基础:负反馈调节。

2、生物多样性的价值:(1)直接价值:对人类有食用、药用和工业原料等使用意义,以及有旅游观赏、科学研究和文学艺术创作等非实用意义的。(2)间接价值:对生态系统起重要调节作用的价值(生态功能)。(3)潜在价值:目前人类不清楚的价值。

本题考查了生态系统的相关知识,意在考查考生理解所学知识要点,把握知识间内在联系的能力;能运用所学知识,对生物学问题作出准确的判断,难度适中。

14.【答案】D

【解析】解:A、该生态系统的最大优点是实现能量的多级利用和物质循环利用,提高能量的利用效率,A正确;

B、该生态工程种植不同的农作物、果树、苗木,饲养牛、猪、鸡等多种畜禽,这体现了生态工程的整体性原理、自生原理,B正确;

C、此工程能创造多种劳动力就业机会,增加农民收入,开放可以更新的资源,减少环境污染,C正确;

D、生态工程既能改善生态环境,又能增加农民收入,体现了整体性原理,D错误。

故选:D。

生态农业是一个农业生态经济复合系统,将农业生态系统同农业经济系统综合统一起来,以取得最大的生态经济整体效益。它也是农、林、牧、副、渔各业综合起来的大农业,又是农业生产、加工、销售综合起来,适应市场经济发展的现代农业。

本题考查生态工程依据的生态学原理,要求考生识记生态工程依据的基本原理及实例,能结合所学的知识准确判断各选项。

15.【答案】D

【解析】解:A、蛇在大麦(狗尾草)→蝗虫→青蛙→蛇食物链中处于第四营养级,在大麦(狗尾草)→蝗虫→蜘蛛→青蛙→蛇食物链中处于第五营养级,A正确;.

B、由图可知,题图中所示的食物网中共有4条食物链,B正确;

C、题图食物网是部分食物网简图,且不含分解者。故题图中的所有生物不能构成此生态系统的生物群落,C正确;

D、在此食物网中,如果蜘蛛的种群数量下降,青蛙会更多地捕食蝗虫以维持种群数量相对稳定,因此在短时间内不会导致蛇的种群数量有明显变化,D错误。

故选:D。

1、食物链是指在生态系统中,各种生物之间由于食物关系而形成的一种联系。

2、营养级是指生物在食物链之中所占的位置,第一营养级为绿色植物(包括藻类),第二营养级为草食动物,第三、第四营养级分别为初级肉食动物与次级肉食动物。

本题以图形为载体,考查了食物链和食物网的相关知识,意在考查考生的识图能力和理解所学知识要点,把握知识间内在联系的能力;能运用所学知识,对生物学问题作出准确的判断,难度适中。

16.【答案】B

【解析】解:A、由以上分析可知,A是分解者,B是生产者,C是消费者,故图中生态系统中的食物链是B→C,A错误;

B、③⑤⑦过程分别代表生产者、分解者和消费者的呼吸作用,这是碳从生物群落进入无机环境的途径,B正确;

C、碳循环具有全球性,磷循环也具有全球性,C错误;

D、提高⑥过程会打破碳平衡,提高④光合作用过程有利于维持大气中的碳、氧平衡,D错误。

故选:B。

分析题图:首先根据双向箭头及太阳光能的输入可判断出B是生产者;其次判断分解者,分解者除了一个箭头指向无机环境外,其他箭头都指进来,因此A为分解者;其余均为消费者,即C为消费者.

本题结合图解,考查生态系统的功能,重点考查碳循环的具体过程,要求考生识记碳循环的过程,能准确判断图中各字母及数字的含义,再结合所学的知识准确判断各选项.

17.【答案】“S”型增长 能 在开始逐渐增大,在时种群的增长率达到最大,然后逐渐降低,到K值时,种群增长率为0 在这一环境中所能承载的这一种群的最大数量 能够 对珍稀动物的保护最根本的措施是保护它的生存环境,使环境容纳量有所提高,其种群数量会自然增长。草原的放牧量应该控制在接近环境容纳量为宜,如果过多放牧影响牛羊的生长以及草原的恢复,如果破坏了环境,还会造成环境容纳量的降低

【解析】解:(1)种群在一定空间、一定资源条件下,由于资源和空间总是有限的,所以其增长类型一般都是“S”型增长。

(2)曲线的纵坐标表示种群的数量,因而能反映种群密度的大小。由曲线可以看出,在开始逐渐增大,在时种群的增长率达到最大,然后逐渐降低,到K值时,种群增长率为0。

(3)在一定环境中种群增长曲线的渐近线,生态学上称为环境容纳量,其含义是在这一环境中所能承载的这一种群的最大数量,即这一环境所能养活的种群的最大数量,即K值。一个种群的环境容纳量能够随着环境的变化而改变。

(4)对珍稀动物的保护最根本的措施是保护它的生存环境,使该种动物的环境容纳量有所提高,这个种群的数量自然会增长。草原的放牧量应该控制在接近环境容纳量为宜,如果过多放牧会影响牛羊的生长以及草原的恢复。如果破坏了环境,还会造成环境容纳量的降低。

故答案为:

(1)“S”型增长

(2)能 在开始逐渐增大,在时种群的增长率达到最大,然后逐渐降低,到K值时,种群增长率为0

(3)在这一环境中所能承载的这一种群的最大数量(密度)(即这一环境所能养活的种群的最大数量) 能够

(4)对珍稀动物的保护最根本的措施是保护它的生存环境,使环境容纳量有所提高,其种群数量会自然增长。草原的放牧量应该控制在接近环境容纳量为宜,如果过多放牧影响牛羊的生长以及草原的恢复,如果破坏了环境,还会造成环境容纳量的降低

自然界的资源和空间总是有限的,当种群密度增大时,种内竞争就会加剧,以该种群为食的动物的数量也会增加,这就使种群的出生率降低,死亡率增高,有时会稳定在一定的水平,形成“S”型增长曲线。

在环境条件不受破坏的情况下,一定空间中所能维持的种群最大数量称为环境容纳量,又称为K值。

本题考查种群特征的相关知识,意在考查学生的识图能力和判断能力,运用所学知识综合分析问题的能力。

18.【答案】随机取样 溪流两侧 等距 种群密度 9.15×10-2 植株高度(茎高) 年龄结构(组成) 增大 种类 丰富度 垂直结构 直接 就地保护

【解析】解:(1)①研究植物种群时,样方的选取应遵循随机取样原则,由题意可知:该保护区中黑桫椤主要分布于一条溪流的两侧,两侧需要设置等量样方个数,因此上表中的样带A和B应分别位于溪流两侧,溪流两侧为狭长地带,故样方位置的选取采用等距取样。

②表中数据为单位面积内黑桫椤的个体数量,因此反映的是黑桫椤的种群密度,由于样带A、B的平均密度分别是9.3×10-2株/m2、9.0×10-2株/m2,所以黑桫椤的种群密度为(9.3×10-2+9.0×10-2)÷2=9.15×10-2株/m2。

(2)分析柱形图可以看出,黑桫椤的生长主要体现在植株高度(茎高),该种群年龄结构是年龄小的数量多,年龄大的数量少,因此属于增长型,种群数量将会增大。

(3)①因为黑桫椤种群所在的森林群落中有蕨类植物14种,被子植物113种,所以以上结果是通过对样方中所有植物种类的调查,获得了该森林群落的物种组成丰富度数据。

②进一步调查结果分析发现,该群落中乔木层可分2个亚层,每层优势物种有十几种;黑桫椤是灌木层中的绝对优势种,其下还有种类丰富的草本层,呈现出分层现象,此数据反映出黑桫椤所处群落在空间上有较为复杂的垂直结构。

(4)桫椤树形美观,茎干可以药用食用,其化石还与恐龙化石并存,被用以研究恐龙兴衰,以上这些体现了生物多样性的直接价值,建立自然保护区属于就地保护。

故答案为:

(1)随机取样 溪流两侧 等距 种群密度 9.15×10-2

(2)植株高度(茎高) 年龄结构(组成) 增大

(3)种类 丰富度 垂直结构

(4)直接 就地保护

1.样方法:①随机取样;②样方大小适中:乔木100m2、灌木16m2、草本1m2;③样方数量不易太少;④一般选易辨别的双子叶植物(叶脉一般网状);⑤常用五点取样法和等距取样法。

2.种群的年龄组成是指一个种群中各年龄期的个体数目的比例。种群的年龄组成大致可以分为三种类型:(1)增长型:种群中幼年个体很多,老年个体很少,这样的种群正处于发展时期,种群密度会越来越大。(2)稳定型:种群中各年龄期的个体数目比例适中,这样的种群正处于稳定时期,种群密度在一段时间内会保持稳定。(3)衰退型:种群中幼年个体较少,而老年个体较多,这样的种群正处于衰退时期,种群密度会越来越小。

本题主要考查估算种群密度的方法、种群的年龄结构、群落的结构等相关知识,意在考查考生的识图能力和理解所学知识要点,把握知识间内在联系,形成知识网络结构的能力;能运用所学知识,准确判断问题的能力,属于考纲识记和理解层次的考查。

19.【答案】(1)分解者 绿藻→轮虫→鱼;黑藻→鱼→鸭

(2)该生态系统中的生产者固定的太阳能和污水中有机物的化学能 呼吸作用将动物遗体和动物排遗物中的有机物分解

(3)同化量 生长、发育和繁殖等生命活动 16

(4)重金属进入食物链,危害人体健康;重金属无法降解,易发生二次污染

【解析】(1)根据以上分析已知,图1中甲表示分解者;根据题意分析,绿藻等浮游植物和黑藻等沉水植物为生产者,轮虫等浮游动物为初级消费者,鱼、鸭可能为初级消费者或次级消费者,因此可能存在的两条食物链为:绿藻→轮虫→鱼、黑藻→鱼→鸭。

(2)流经图1所示生态系统的总能量不仅包括生产者固定的全部太阳能,还包括污水中有机物的化学能;图2中的B表示分解者,分解者通过呼吸作用将动物遗体和动物排遗物中的有机物分解来获得能量。

(3)根据以上分析已知,图2中A表示初级消费者固定的能量,即同化量;C表示初级消费者用于生长、发育和繁殖的能量;根据图2数据分析,从第二营养级到第三营养级的能量传递效率=(220-20)÷(375+875)×100%=16%。

(4)重金属在食物链或食物网中具有生物富集现象,因此若含有重金属的工业废水进入该系统,可能通过食物链富集,最终危害人体健康,且重金属无法降解,易发生二次污染。

据图分析,图1表示人工湿地处理城市污水的示意图,其中甲表示分解者,乙表示生产者,丙表示消费者。图2是该生态系统中能量流经第二营养级的示意图,其中A表示初级消费者固定的能量,B表示分解者,C表示初级消费者用于生长、发育和繁殖的能量。

本题主要考查生态系统的结构、生态系统的能量流动,解答本题的关键是要求学生会分析生态系统的结构图以及生态系统能量流动的过程。

20.【答案】非生物环境和生物群落 AD ②③④⑤ ⑧ 能量的载体 食物链(网) 动力 AD 抵抗力 强

【解析】解:(1)根据碳循环的概念,碳循环是指碳在非生物环境和生物群落间的循环。与之相关的必不可少的两种成分是生产者和分解者。

(2)在自然生态系统中,植物通过①过程(光合作用)从大气中摄取碳的速率与生物细胞呼吸即②(生产者的呼吸)、③④(消费者的呼吸)、⑤(分解者的呼吸)过程把碳释放到大气中的速率大致相同。若这种碳平衡被煤、石油的大量燃烧过程打破,可能会加剧温室效应。

(3)物质中蕴含能量,是能量的载体,食物链(网)是能量流动的渠道,能量作为动力,使物质能够在非生物环境和生物群落间不断循环往复。

(4)生态系统的物理信息可来源于生物或非生物环境,A正确;

植物可以通过化学物质传递信息,此外也有物理信息等,B错误;

信息可以从低营养级向高营养级传递,也可以从高营养级向低营养级传递,C错误;

信息传递可以调节生物的种间关系,D正确。

(5)生态系统抵抗外界干扰并使自身的结构与功能保持原状的能力称为抵抗力稳定性。一般而言,生态系统的生物种类越多,群落结构越复杂,抵抗力稳定性越强。

故答案为:

(1)非生物环境和生物群落 AD

(2)②③④⑤⑧

(3)能量的载体 食物链(网) 动力

(4)AD

(5)抵抗力 强

生态系统的稳定性:(1)含义:生态系统所具有的保持或恢复自身结构和功能相对稳定的能力。(2)原因:生态系统具有一定的自我调节能力。(3)调节基础:负反馈调节

本题以图形为载体,考查了能量流动的相关知识,意在考查考生的识图能力和理解所学知识要点,把握知识间内在联系的能力;能运用所学知识,对生物学问题作出准确的判断,难度适中。

21.【答案】多效益 可持续 生态效益 鸡、猪、鱼 水稻、大豆(生产者)固定的太阳能 不正确 粪便、秸秆等“废弃物”被及时利用 物质循环再生原理、整体性原理(或物种多样性原理)

【解析】解:(1)与传统的工程相比较,生态工程具有少消耗、多效益、可持续的特点,生态工程建设的目的是为了达到经济效益和生态效益的同步发展。

(2)由图可知:图中的消费者有鸡、猪、鱼;该生态系统的能量流动从水稻、大豆(或生产者)固定的太阳能开始。

(3)水稻作为饲料喂鸡,而鸡粪用来喂猪,而食物链中的生物之间是捕食关系,所以某同学据图写出的一条食物链:水稻→鸡→猪是不正确的。

(4)与传统农业生态系统相比,该生态系统更能净化环境,主要原因是粪便、秸秆等“废弃物”被及时利用,构建以沼气为中心的“猪-沼-鱼-肥-果疏”生态模式所依据的生态工程原理主要是物质循环再生原理、整体性原理、物种多样性原理。

故答案为:

(1)多效益 可持续 生态效益

(2)鸡、猪、鱼 水稻、大豆(生产者)固定的太阳能

(3)不正确

(4)粪便、秸秆等“废弃物”被及时利用 物质循环再生原理、整体性原理(或物种多样性原理)

生态农业是一个农业生态经济复合系统,将农业生态系统同农业经济系统综合统一起来,以取得最大的生态经济整体效益。它也是农、林、牧、副、渔各业综合起来的大农业,又是农业生产、加工、销售综合起来,适应市场经济发展的现代农业。生态工程的基本原理有物质循环再生原理、物种多样性原理、协调与平衡原理、整体性原理和系统学和工程学原理。建立该人工生态系统的目的是实现对能量的多级利用,提高能量的利用率,减少环境污染。

本题考查生态农业,意在考查考生识记所列知识点,并能运用所学知识做出合理的判断或得出正确的结论的能力。与传统农业相比,生态农业的优点有实现对物质再循环利用;实现对能量的多级利用,提高了能量的利用率;有利于生态环境的保护等。

第1页,共1页

同课章节目录