高中历史统编版(2019)选择性必修3第一单元 源远流长的中华文化单元复习 课件(共31张ppt)

文档属性

| 名称 | 高中历史统编版(2019)选择性必修3第一单元 源远流长的中华文化单元复习 课件(共31张ppt) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 1.6MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2022-12-30 22:22:11 | ||

图片预览

文档简介

(共31张PPT)

高二历史·选择性必修3·单元复习过过过

第一单元 源远流长的中华文化

选择性必修3 文化交流与传播

第一单元 源远流长的中华文化

第1课 中华优秀传统文化的内涵与特点

第2课 中华文化的世界意义

☆课标要求:

①了解中华优秀传统文化的内涵;

②从人类文明发展的角度,认识中华优秀传统文化的特点和价值。

③从世界文化交流的角度,认识中华文化的世界意义;

☆课标重点:

①中华优秀传统文化的内涵;②中华文化在交流中发展;

☆课标难点:

①中华优秀传统文化的特点和价值;②中华文化对世界发展的意义;

单元概述: 5000多年的历史长河中,勤劳智慧的中华民族了博大精深的优秀传统文化,其中蕴含着丰厚的哲学思想、人文精神、教化和道德理念,承载着中华民族的精神追求,是中华民族不断前行最深层、最持久的力量。在漫长的的发展过程中,中华文化曾吸纳了不少来源于异国他邦的文化,在与外来文化交流中不断发展、升华,在吸纳外来文化的同时,中华文化也源源不断地向外进行着辐射和传播。汉字文化圈的形成以及中华文化的西传,促进了世界文明的发展,展示出中华文化的世界意义。

家国情怀:

中华文明亦称华夏文明,是世界文化中最古老的文明之一,也是世界上持续时间最长的文明。

中华文明史源远流长,若从黄帝时代算起,已有5000年。有学者指出,中华民族有“三十万年的民族根系、一万年的文明史、五千年的国家史”。一般认为,中华文明的直接源头有多个,而其中又以黄河文明和长江文明为主,中华文明是多种区域文明交流、融合、升华的果实,学术界一般称之为“多源一体”的文明形成模式。自古以来,中华文化对中国周边地区产生了深远的影响,形成了相对独立的中华文化圈、儒家文化图,这一地区除了中国,还包括日本、朝鲜、韩国、越南等地。中华文化也对世界其他地区产生了重要影响。

知识信息一 中华文化的发展进程

1.多元起源:

(1)文明摇篮:黄河流域、长江流域、珠江流域、辽河流域和北方

草原文化区→中华文化呈现多元性;

(2)核心区域:中原华夏族率先成为核心区城,推动着多元一体中

华文化的形成→中华文化呈现一体性;

2.文化奠基-先秦时期:

(1)背景:春秋战国,社会大动荡大变革大发展;

(2)表现:

①儒家文化:孔子阐述西周礼乐文明,形成了儒学思想核心;

②思想解放:战国时期,出现“百家争鸣”的学术争鸣局面;

③华夏认同:春秋战国时期,内迁戎狄蛮夷逐渐融入华夏族;

↓ ↓

血缘认同、文化认同形成;

(3)影响:“百家争鸣”,学术思想大放异彩,成为后世思想文化发

展的源头,成为中国历史上第一次思想解放潮流。

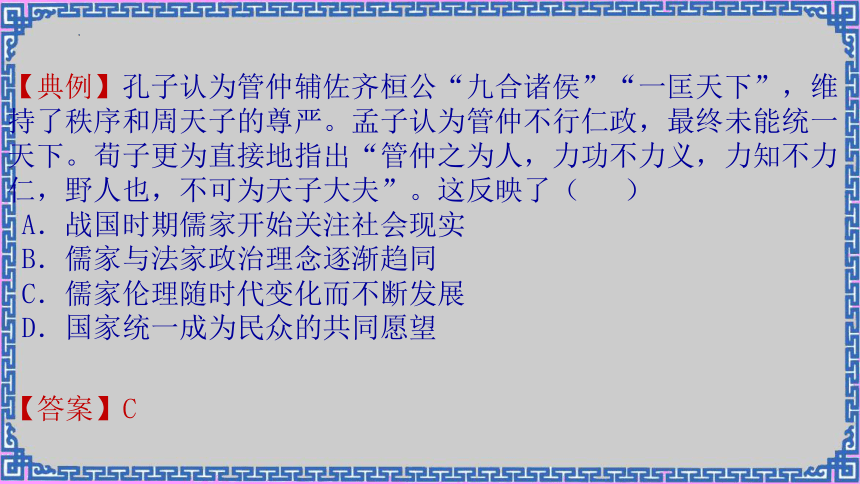

【典例】孔子认为管仲辅佐齐桓公“九合诸侯”“一匡天下”,维持了秩序和周天子的尊严。孟子认为管仲不行仁政,最终未能统一天下。荀子更为直接地指出“管仲之为人,力功不力义,力知不力仁,野人也,不可为天子大夫”。这反映了( )

A.战国时期儒家开始关注社会现实

B.儒家与法家政治理念逐渐趋同

C.儒家伦理随时代变化而不断发展

D.国家统一成为民众的共同愿望

【答案】C

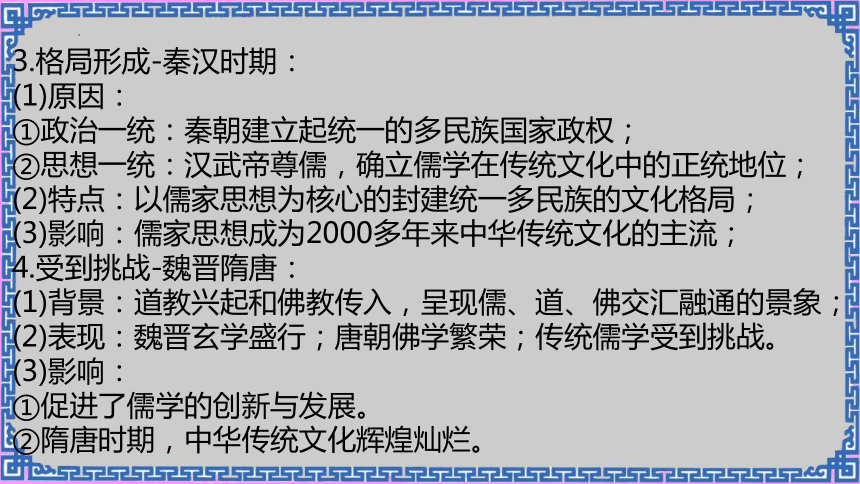

3.格局形成-秦汉时期:

(1)原因:

①政治一统:秦朝建立起统一的多民族国家政权;

②思想一统:汉武帝尊儒,确立儒学在传统文化中的正统地位;

(2)特点:以儒家思想为核心的封建统一多民族的文化格局;

(3)影响:儒家思想成为2000多年来中华传统文化的主流;

4.受到挑战-魏晋隋唐:

(1)背景:道教兴起和佛教传入,呈现儒、道、佛交汇融通的景象;

(2)表现:魏晋玄学盛行;唐朝佛学繁荣;传统儒学受到挑战。

(3)影响:

①促进了儒学的创新与发展。

②隋唐时期,中华传统文化辉煌灿烂。

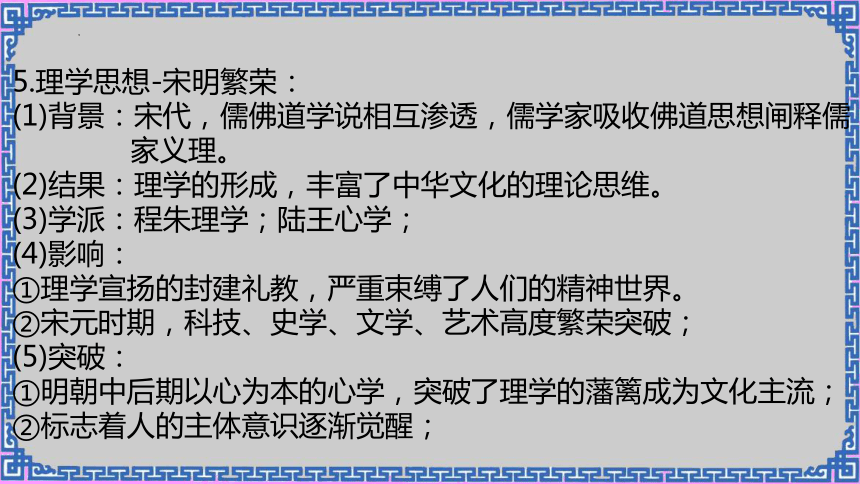

5.理学思想-宋明繁荣:

(1)背景:宋代,儒佛道学说相互渗透,儒学家吸收佛道思想闸释儒

家义理。

(2)结果:理学的形成,丰富了中华文化的理论思维。

(3)学派:程朱理学;陆王心学;

(4)影响:

①理学宣扬的封建礼教,严重束缚了人们的精神世界。

②宋元时期,科技、史学、文学、艺术高度繁荣突破;

(5)突破:

①明朝中后期以心为本的心学,突破了理学的藩篱成为文化主流;

②标志着人的主体意识逐渐觉醒;

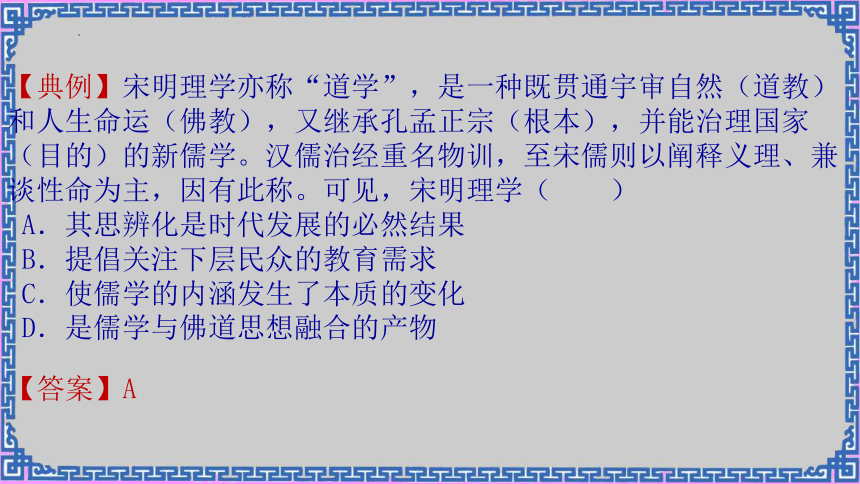

【典例】宋明理学亦称“道学”,是一种既贯通宇审自然(道教)和人生命运(佛教),又继承孔孟正宗(根本),并能治理国家(目的)的新儒学。汉儒治经重名物训,至宋儒则以阐释义理、兼谈性命为主,因有此称。可见,宋明理学( )

A.其思辨化是时代发展的必然结果

B.提倡关注下层民众的教育需求

C.使儒学的内涵发生了本质的变化

D.是儒学与佛道思想融合的产物

【答案】A

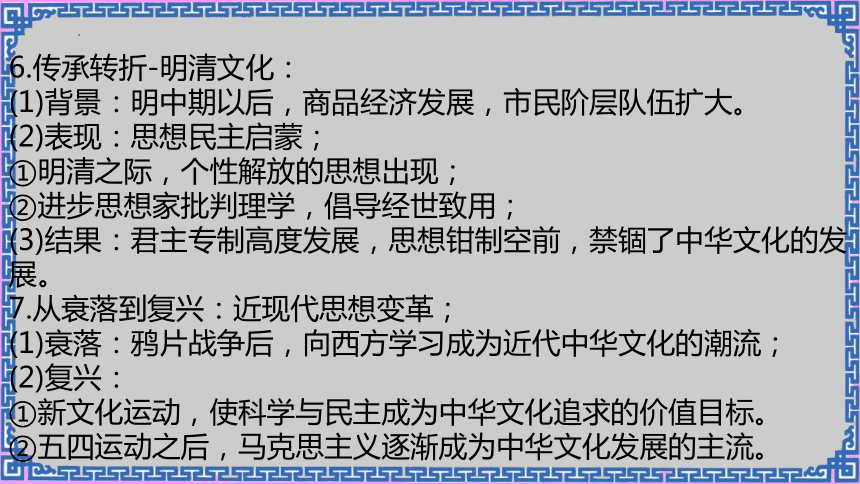

6.传承转折-明清文化:

(1)背景:明中期以后,商品经济发展,市民阶层队伍扩大。

(2)表现:思想民主启蒙;

①明清之际,个性解放的思想出现;

②进步思想家批判理学,倡导经世致用;

(3)结果:君主专制高度发展,思想钳制空前,禁锢了中华文化的发展。

7.从衰落到复兴:近现代思想变革;

(1)衰落:鸦片战争后,向西方学习成为近代中华文化的潮流;

(2)复兴:

①新文化运动,使科学与民主成为中华文化追求的价值目标。

②五四运动之后,马克思主义逐渐成为中华文化发展的主流。

【典例】明末,顾炎武提出了“为天子为百姓之心,不如自为”的经营思想。他以徽商为例,认为其勤俭经营的目的不只是克制私欲达到一定的修为,而是追求利益,并肯定了这种欲望。这表明顾炎武( )

A.旨在抨击君主专制 B.顺应了时代发展潮流

C.代表资产阶级利益 D.深受社会各阶层认可

【答案】B

知识信息二 中华优秀传统文化的内涵

1.重视以人为本:

(1)西周:周公提出“敬天保民”,建立了以人为中心的礼乐制度。

(2)春秋:孔子提倡“仁”,主张“仁者爱人”的人本思想。

2.提倡民本思想:

(1)春秋战国时期:①管子提出君主治理国家要顺应民意;②孔子要求统治者体察民情,反对苛政;③孟子提出了“仁政”说,其中“民为贵,社稷次之,君为轻”的主张,体现了民本思想。

(2)历代思想家继承了先秦民本思想,发展为系统的理论学说,并在一定程度上转化为政治实践,成为中华传统政治文化的重要特征,对推动中国历史发展起到了积极作用。

【典例】西周时期,人们主张,由“人”定“天”,民意决定天意,对“天”从迷信走向怀疑,同时,周人还提出了“民之所欲,天必从之”“天视自我民视,天听自我民听”的思想主张,这反映了西周时期( )

A.形成了王权和神权的结合 B.人们破除了愚昧迷信

C.确立了专制中央集权统治 D.人的主体性意识凸显

【答案】D

3.崇尚天人合一,道法自然:

(1)夏商时期:人们相信上天和鬼神。

(2)春秋时期:老子提出“道”的概念,认为“道法自然”,顺应自然,追求天人合一;

(3)战国时期:荀子更提出“天行有常”“制天命而用之”的思想。☆他们以朴素的唯物观解释白然,认为人类利用白然应该尊重自然规律,顺应自然,建立人与自然和谐发展的关系。

4.提倡爱国,追求家国情怀:以天下为己任;

(1)儒学精髓:“修身齐家治国平天下”;

(2)家国情怀:①范仲淹“先天下之忧而忧,后天下之乐而乐;

②文天祥“人生自古谁无死,留取丹心照汗青”;③顾炎武“天下兴亡,匹夫有责”,都是家国情怀的体现。

5.崇德尚贤,推崇天下为公:

(1)周朝:统治者主张“明德”“敬德”。

(2)孔子:“为政以德”,以德治国,要求人人都应该“见贤思齐焉,见不贤内自省也”。

(3)墨子:“贤者举而上之,富而贵之,以为官长”。

(4)孟子:“尊贤使能,俊杰在位”。

(5)《礼记》记载:“大道之行也,天下为公,选贤与能,讲信修睦”。这些思想不仅在各国掀起了人才使用革故鼎新的大变革,也对历史上德才兼备、以德为先的用人制度产生了深远影响。

知识信息三 中华优秀传统文化的特点和价值

1. 特点:

(1)本土性,中华文化起源与发展具有本国风情,地域特征。

(2)多样性,各民族共同创造中华文化,博大精深,丰富多彩。

(3)包容性,中华文化博采众长,兼收并蓄,积极吸收外来文化。

(4)凝聚性,中华文化是中华民族共同文化特质的体现。

(5)连续性,中华文化绵延不绝,传承至今,生命力顽强。

2. 价值:

(1)是中华民族发展的内在思想源泉和精神动力。

(2)体现价值标准,影响着中国人的思维方式和行为方式。

(3)维护着中国团结统一的政治局面,为治国理政和道德建设提供了有益借鉴。

知识信息四 中华文化在交流中发展

1. 佛教传播与影响:

(1)传播:

①两汉之际:佛教传入中国。

②魏晋时期:佛教盛行,逐渐同儒学和道教相融合。

③隋唐时期:禅宗成为主流,佛教完成中国化。

④两宋时期:佛教由盛转衰,理学形成,融合佛教思想。

(2)影响:

①对中国人的宗教信仰、哲学观念、逻辑思维、文学艺术、绘画建筑、音乐和礼仪习俗等都产生了深刻影响。

②对中国人的传统思维具有启迪作用。

③中国的建塔造像艺术就是佛教艺术的体现。

敦煌莫高窟、云冈石

窟、龙门石窟等是中

国佛教艺术的结晶。

【典例】下图为著名画家吴道子的《送子天王图》(又名《释迦降生图》)局部,描绘了释迦牟尼降生后,其父净饭王和摩耶夫人抱着他去向诸神礼拜的景象。它( )

A.反映了佛教传入中国时的盛况

B.展现了魏晋以来佛教传播的趋势

C.说明了古代绘画以宗教题材为主

D.印证了唐代佛教中国化的态势

【答案】D

2. 古代早期西学东渐:

(1)事例:

①明朝末年,利玛窦等带来西方自然科学知识《坤舆万国全图》。

②徐光启、李之藻、方以智等人主张会通中西文化。

③《几何原本》《泰西水法》等西方译著相继介绍到中国。

④17世纪,清政府采用太阳历,任命汤若望、南怀仁等主持钦天监工作。

(2)作用:

①促进了中西文化交流。

②开阔了中国人眼界,窥见一个原先全然无知的西方世界;

③促使先进的中国人认识到中国中国与西方的差距,开始对中国的传统和现状进行反思。

【典例】元代“天文学家到过中亚和西亚,著名的《乌鲁伯星表》和《伊儿汉表》中都载有中国天文历法就是明证”。阿拉伯天文学家扎马鲁丁等为中国带来了阿拉伯的天文仪器,其传进的《万年历》曾被忽必烈“命令颁行”。据此可知,元朝( )

A.天文历法得到发展 B.重视农业科技创新

C.思想管控体系松弛 D.与西方有文化交流

【答案】D

【典例】黄宗羲海昌讲学时,经常推荐弟子读《几何原本》,著名思想家李二曲也常要求其学生习《农政全书》、《泰西水法》等书籍;明末流行的《天工开物》是清初向国外出口的重要书籍之一。这反映了明清之际( )

A.中学未能突破传统的窠臼 B.经世致用思潮有利于西学东渐

C.中西文化同源的雏形初现 D.古典科技受到士大夫普遍认可

【答案】B

3. 近代西方文明影响:

☆鸦片战争后,西方文化传入,中国传统文化受到空前冲击。

(1)洋务运动时期:

①1862年,设立京师同文馆;选派留学生,如严复、詹天佑等)。

②1868年,江南制造总局翻译馆创办,这是近代中国第一个由政府创办的西书翻译机构。

③龚自珍、林则徐、魏源等封建士大夫,提倡“经世致用”,御侮强国。

(2)戊戌维新时期:康有为、梁启超等宣传维新变法思想,推动了戊戌变法;

(3)新文化运动:陈独秀、李大钊等人宣传民主与科学的思想,后来开展开。开始接受马克思主义,力求解决中国问题。

(4)近代史上的西学东渐现象:

☆两个阶段:

第一阶段:从鸦片战争后到甲午战争前,主要学习以“船坚炮利”为核心的西方物质文明;

第二阶段:从甲午战争后到五四运动前,主要学习以政治制度、思想文化为核心的西方精神文明。

☆三个层次:

技术成果(器物层);→相关社会支持系统(制度层);→人们的价值观念、思维方式、文化气质等(思想层)。

【典例】从鸦片战争到“五四”前后几十年间,汉语吸收的外来词远远超过了延续千年的汉唐时期,其借词的规模、范围、数量,都是空前的。诸如:民主(democracy)科学(science)来复枪(rifle)麦克风(mi-crophone)巴士(bus)咖啡(coffee)等等。这种变化说明

A.近代汉语因战争被逐渐欧化 B.近代社会变迁影响文化生态

C.西学东渐有利于白话文改革 D.外来词与文化侵略同步形成

【答案】B

知识信息五 中华文化的世界影响

1. 文字思想外传:

(1)公元前4世纪到公元3世纪,汉字传入朝鲜、日本和东南亚;

(2)公元3世纪到公元5世纪,儒学在东亚东南亚地区流行,隋唐以后,儒学成为朝鲜日本官学;

2. 社会制度外传:朝鲜、日本和越南的社会制度大多效仿唐朝。

(1)朝鲜的政治体制基本模仿中国;

(2)越南的教育体制主要移植于中国,其科举制跟中国基本相同;

(3)646年,日本开始大化改新,推行的班田制、租庸调制以及中央集权制,都以唐制为蓝本。

3. 四大发明外传:

☆四大发明,经由阿拉伯人传入欧洲,对欧洲社会产生重大影响。

(1)造纸术推动了欧洲书写材料的变革,促进了欧洲文化的发展;

(2)火药推动了欧洲火药武器的发展,为资产阶级战胜封建主义创造了条件;

(3)指南针促进了远洋航行,迎来了地理大发现的时代;

(4)印刷术推动了文艺复兴和宗教改革,促进了欧洲的思想解放;

【典例】伏尔泰把《赵氏孤儿》中的儒家思想加以修改,使之为他的启蒙主义思想服务。亚当 斯密在其《国富论》中以司马迁“贫富之道,莫之夺予”“物盛则衰,时极而转”的思想,论述自由竞争与价格波动。这说明( )

A.文明需要互鉴,文化需要交流

B.中国传统文化具有世界普适性

C.启蒙思想的源头是孔子的思想

D.借用中国学术成近代西方风潮

【答案】A

【拓展延伸】中华文化源远流长的原因是什么?

(1)政治:中央集权体制,国家统一,科举制度发展完善。(2)经济:高度发达的农耕文明,为文化的生生不息奠定了物质基础。(3)思想文化:统一的文化政策、儒家思想主导地位的确立。(4)教育文化:书院等古代教育机构的贡献保持了文化传承的连续性。(5)民族关系:民族交往、交流、交融。(6)对外关系:兼收并蓄的对外文化交流丰富了中华文化内涵。(7)杰出人物:对中华文化的改造与弘扬。(8)文言不一:书面语与口语分离,书面语言变化小有利于文化传承。(9)地理环境:相对封闭和较广阔的地理环境,为中华文明独立连续发展提供有利条件

中华文化的发展进程

多元起源

文化奠基

格局形成

理学繁荣

传承转折

衰落复兴

中华传统文化的内涵

重视以人为本

提倡民本思想

崇尚天人合一

追求家

国情怀

推崇天下为公

中华传统文化的特点

本土性

多样性

包容性

凝聚性

连续性

中华传统文化的外传

文字思想外传

社会制度外传

四大发明外传

高二历史·选择性必修3·单元复习过过过

第一单元 源远流长的中华文化

选择性必修3 文化交流与传播

第一单元 源远流长的中华文化

第1课 中华优秀传统文化的内涵与特点

第2课 中华文化的世界意义

☆课标要求:

①了解中华优秀传统文化的内涵;

②从人类文明发展的角度,认识中华优秀传统文化的特点和价值。

③从世界文化交流的角度,认识中华文化的世界意义;

☆课标重点:

①中华优秀传统文化的内涵;②中华文化在交流中发展;

☆课标难点:

①中华优秀传统文化的特点和价值;②中华文化对世界发展的意义;

单元概述: 5000多年的历史长河中,勤劳智慧的中华民族了博大精深的优秀传统文化,其中蕴含着丰厚的哲学思想、人文精神、教化和道德理念,承载着中华民族的精神追求,是中华民族不断前行最深层、最持久的力量。在漫长的的发展过程中,中华文化曾吸纳了不少来源于异国他邦的文化,在与外来文化交流中不断发展、升华,在吸纳外来文化的同时,中华文化也源源不断地向外进行着辐射和传播。汉字文化圈的形成以及中华文化的西传,促进了世界文明的发展,展示出中华文化的世界意义。

家国情怀:

中华文明亦称华夏文明,是世界文化中最古老的文明之一,也是世界上持续时间最长的文明。

中华文明史源远流长,若从黄帝时代算起,已有5000年。有学者指出,中华民族有“三十万年的民族根系、一万年的文明史、五千年的国家史”。一般认为,中华文明的直接源头有多个,而其中又以黄河文明和长江文明为主,中华文明是多种区域文明交流、融合、升华的果实,学术界一般称之为“多源一体”的文明形成模式。自古以来,中华文化对中国周边地区产生了深远的影响,形成了相对独立的中华文化圈、儒家文化图,这一地区除了中国,还包括日本、朝鲜、韩国、越南等地。中华文化也对世界其他地区产生了重要影响。

知识信息一 中华文化的发展进程

1.多元起源:

(1)文明摇篮:黄河流域、长江流域、珠江流域、辽河流域和北方

草原文化区→中华文化呈现多元性;

(2)核心区域:中原华夏族率先成为核心区城,推动着多元一体中

华文化的形成→中华文化呈现一体性;

2.文化奠基-先秦时期:

(1)背景:春秋战国,社会大动荡大变革大发展;

(2)表现:

①儒家文化:孔子阐述西周礼乐文明,形成了儒学思想核心;

②思想解放:战国时期,出现“百家争鸣”的学术争鸣局面;

③华夏认同:春秋战国时期,内迁戎狄蛮夷逐渐融入华夏族;

↓ ↓

血缘认同、文化认同形成;

(3)影响:“百家争鸣”,学术思想大放异彩,成为后世思想文化发

展的源头,成为中国历史上第一次思想解放潮流。

【典例】孔子认为管仲辅佐齐桓公“九合诸侯”“一匡天下”,维持了秩序和周天子的尊严。孟子认为管仲不行仁政,最终未能统一天下。荀子更为直接地指出“管仲之为人,力功不力义,力知不力仁,野人也,不可为天子大夫”。这反映了( )

A.战国时期儒家开始关注社会现实

B.儒家与法家政治理念逐渐趋同

C.儒家伦理随时代变化而不断发展

D.国家统一成为民众的共同愿望

【答案】C

3.格局形成-秦汉时期:

(1)原因:

①政治一统:秦朝建立起统一的多民族国家政权;

②思想一统:汉武帝尊儒,确立儒学在传统文化中的正统地位;

(2)特点:以儒家思想为核心的封建统一多民族的文化格局;

(3)影响:儒家思想成为2000多年来中华传统文化的主流;

4.受到挑战-魏晋隋唐:

(1)背景:道教兴起和佛教传入,呈现儒、道、佛交汇融通的景象;

(2)表现:魏晋玄学盛行;唐朝佛学繁荣;传统儒学受到挑战。

(3)影响:

①促进了儒学的创新与发展。

②隋唐时期,中华传统文化辉煌灿烂。

5.理学思想-宋明繁荣:

(1)背景:宋代,儒佛道学说相互渗透,儒学家吸收佛道思想闸释儒

家义理。

(2)结果:理学的形成,丰富了中华文化的理论思维。

(3)学派:程朱理学;陆王心学;

(4)影响:

①理学宣扬的封建礼教,严重束缚了人们的精神世界。

②宋元时期,科技、史学、文学、艺术高度繁荣突破;

(5)突破:

①明朝中后期以心为本的心学,突破了理学的藩篱成为文化主流;

②标志着人的主体意识逐渐觉醒;

【典例】宋明理学亦称“道学”,是一种既贯通宇审自然(道教)和人生命运(佛教),又继承孔孟正宗(根本),并能治理国家(目的)的新儒学。汉儒治经重名物训,至宋儒则以阐释义理、兼谈性命为主,因有此称。可见,宋明理学( )

A.其思辨化是时代发展的必然结果

B.提倡关注下层民众的教育需求

C.使儒学的内涵发生了本质的变化

D.是儒学与佛道思想融合的产物

【答案】A

6.传承转折-明清文化:

(1)背景:明中期以后,商品经济发展,市民阶层队伍扩大。

(2)表现:思想民主启蒙;

①明清之际,个性解放的思想出现;

②进步思想家批判理学,倡导经世致用;

(3)结果:君主专制高度发展,思想钳制空前,禁锢了中华文化的发展。

7.从衰落到复兴:近现代思想变革;

(1)衰落:鸦片战争后,向西方学习成为近代中华文化的潮流;

(2)复兴:

①新文化运动,使科学与民主成为中华文化追求的价值目标。

②五四运动之后,马克思主义逐渐成为中华文化发展的主流。

【典例】明末,顾炎武提出了“为天子为百姓之心,不如自为”的经营思想。他以徽商为例,认为其勤俭经营的目的不只是克制私欲达到一定的修为,而是追求利益,并肯定了这种欲望。这表明顾炎武( )

A.旨在抨击君主专制 B.顺应了时代发展潮流

C.代表资产阶级利益 D.深受社会各阶层认可

【答案】B

知识信息二 中华优秀传统文化的内涵

1.重视以人为本:

(1)西周:周公提出“敬天保民”,建立了以人为中心的礼乐制度。

(2)春秋:孔子提倡“仁”,主张“仁者爱人”的人本思想。

2.提倡民本思想:

(1)春秋战国时期:①管子提出君主治理国家要顺应民意;②孔子要求统治者体察民情,反对苛政;③孟子提出了“仁政”说,其中“民为贵,社稷次之,君为轻”的主张,体现了民本思想。

(2)历代思想家继承了先秦民本思想,发展为系统的理论学说,并在一定程度上转化为政治实践,成为中华传统政治文化的重要特征,对推动中国历史发展起到了积极作用。

【典例】西周时期,人们主张,由“人”定“天”,民意决定天意,对“天”从迷信走向怀疑,同时,周人还提出了“民之所欲,天必从之”“天视自我民视,天听自我民听”的思想主张,这反映了西周时期( )

A.形成了王权和神权的结合 B.人们破除了愚昧迷信

C.确立了专制中央集权统治 D.人的主体性意识凸显

【答案】D

3.崇尚天人合一,道法自然:

(1)夏商时期:人们相信上天和鬼神。

(2)春秋时期:老子提出“道”的概念,认为“道法自然”,顺应自然,追求天人合一;

(3)战国时期:荀子更提出“天行有常”“制天命而用之”的思想。☆他们以朴素的唯物观解释白然,认为人类利用白然应该尊重自然规律,顺应自然,建立人与自然和谐发展的关系。

4.提倡爱国,追求家国情怀:以天下为己任;

(1)儒学精髓:“修身齐家治国平天下”;

(2)家国情怀:①范仲淹“先天下之忧而忧,后天下之乐而乐;

②文天祥“人生自古谁无死,留取丹心照汗青”;③顾炎武“天下兴亡,匹夫有责”,都是家国情怀的体现。

5.崇德尚贤,推崇天下为公:

(1)周朝:统治者主张“明德”“敬德”。

(2)孔子:“为政以德”,以德治国,要求人人都应该“见贤思齐焉,见不贤内自省也”。

(3)墨子:“贤者举而上之,富而贵之,以为官长”。

(4)孟子:“尊贤使能,俊杰在位”。

(5)《礼记》记载:“大道之行也,天下为公,选贤与能,讲信修睦”。这些思想不仅在各国掀起了人才使用革故鼎新的大变革,也对历史上德才兼备、以德为先的用人制度产生了深远影响。

知识信息三 中华优秀传统文化的特点和价值

1. 特点:

(1)本土性,中华文化起源与发展具有本国风情,地域特征。

(2)多样性,各民族共同创造中华文化,博大精深,丰富多彩。

(3)包容性,中华文化博采众长,兼收并蓄,积极吸收外来文化。

(4)凝聚性,中华文化是中华民族共同文化特质的体现。

(5)连续性,中华文化绵延不绝,传承至今,生命力顽强。

2. 价值:

(1)是中华民族发展的内在思想源泉和精神动力。

(2)体现价值标准,影响着中国人的思维方式和行为方式。

(3)维护着中国团结统一的政治局面,为治国理政和道德建设提供了有益借鉴。

知识信息四 中华文化在交流中发展

1. 佛教传播与影响:

(1)传播:

①两汉之际:佛教传入中国。

②魏晋时期:佛教盛行,逐渐同儒学和道教相融合。

③隋唐时期:禅宗成为主流,佛教完成中国化。

④两宋时期:佛教由盛转衰,理学形成,融合佛教思想。

(2)影响:

①对中国人的宗教信仰、哲学观念、逻辑思维、文学艺术、绘画建筑、音乐和礼仪习俗等都产生了深刻影响。

②对中国人的传统思维具有启迪作用。

③中国的建塔造像艺术就是佛教艺术的体现。

敦煌莫高窟、云冈石

窟、龙门石窟等是中

国佛教艺术的结晶。

【典例】下图为著名画家吴道子的《送子天王图》(又名《释迦降生图》)局部,描绘了释迦牟尼降生后,其父净饭王和摩耶夫人抱着他去向诸神礼拜的景象。它( )

A.反映了佛教传入中国时的盛况

B.展现了魏晋以来佛教传播的趋势

C.说明了古代绘画以宗教题材为主

D.印证了唐代佛教中国化的态势

【答案】D

2. 古代早期西学东渐:

(1)事例:

①明朝末年,利玛窦等带来西方自然科学知识《坤舆万国全图》。

②徐光启、李之藻、方以智等人主张会通中西文化。

③《几何原本》《泰西水法》等西方译著相继介绍到中国。

④17世纪,清政府采用太阳历,任命汤若望、南怀仁等主持钦天监工作。

(2)作用:

①促进了中西文化交流。

②开阔了中国人眼界,窥见一个原先全然无知的西方世界;

③促使先进的中国人认识到中国中国与西方的差距,开始对中国的传统和现状进行反思。

【典例】元代“天文学家到过中亚和西亚,著名的《乌鲁伯星表》和《伊儿汉表》中都载有中国天文历法就是明证”。阿拉伯天文学家扎马鲁丁等为中国带来了阿拉伯的天文仪器,其传进的《万年历》曾被忽必烈“命令颁行”。据此可知,元朝( )

A.天文历法得到发展 B.重视农业科技创新

C.思想管控体系松弛 D.与西方有文化交流

【答案】D

【典例】黄宗羲海昌讲学时,经常推荐弟子读《几何原本》,著名思想家李二曲也常要求其学生习《农政全书》、《泰西水法》等书籍;明末流行的《天工开物》是清初向国外出口的重要书籍之一。这反映了明清之际( )

A.中学未能突破传统的窠臼 B.经世致用思潮有利于西学东渐

C.中西文化同源的雏形初现 D.古典科技受到士大夫普遍认可

【答案】B

3. 近代西方文明影响:

☆鸦片战争后,西方文化传入,中国传统文化受到空前冲击。

(1)洋务运动时期:

①1862年,设立京师同文馆;选派留学生,如严复、詹天佑等)。

②1868年,江南制造总局翻译馆创办,这是近代中国第一个由政府创办的西书翻译机构。

③龚自珍、林则徐、魏源等封建士大夫,提倡“经世致用”,御侮强国。

(2)戊戌维新时期:康有为、梁启超等宣传维新变法思想,推动了戊戌变法;

(3)新文化运动:陈独秀、李大钊等人宣传民主与科学的思想,后来开展开。开始接受马克思主义,力求解决中国问题。

(4)近代史上的西学东渐现象:

☆两个阶段:

第一阶段:从鸦片战争后到甲午战争前,主要学习以“船坚炮利”为核心的西方物质文明;

第二阶段:从甲午战争后到五四运动前,主要学习以政治制度、思想文化为核心的西方精神文明。

☆三个层次:

技术成果(器物层);→相关社会支持系统(制度层);→人们的价值观念、思维方式、文化气质等(思想层)。

【典例】从鸦片战争到“五四”前后几十年间,汉语吸收的外来词远远超过了延续千年的汉唐时期,其借词的规模、范围、数量,都是空前的。诸如:民主(democracy)科学(science)来复枪(rifle)麦克风(mi-crophone)巴士(bus)咖啡(coffee)等等。这种变化说明

A.近代汉语因战争被逐渐欧化 B.近代社会变迁影响文化生态

C.西学东渐有利于白话文改革 D.外来词与文化侵略同步形成

【答案】B

知识信息五 中华文化的世界影响

1. 文字思想外传:

(1)公元前4世纪到公元3世纪,汉字传入朝鲜、日本和东南亚;

(2)公元3世纪到公元5世纪,儒学在东亚东南亚地区流行,隋唐以后,儒学成为朝鲜日本官学;

2. 社会制度外传:朝鲜、日本和越南的社会制度大多效仿唐朝。

(1)朝鲜的政治体制基本模仿中国;

(2)越南的教育体制主要移植于中国,其科举制跟中国基本相同;

(3)646年,日本开始大化改新,推行的班田制、租庸调制以及中央集权制,都以唐制为蓝本。

3. 四大发明外传:

☆四大发明,经由阿拉伯人传入欧洲,对欧洲社会产生重大影响。

(1)造纸术推动了欧洲书写材料的变革,促进了欧洲文化的发展;

(2)火药推动了欧洲火药武器的发展,为资产阶级战胜封建主义创造了条件;

(3)指南针促进了远洋航行,迎来了地理大发现的时代;

(4)印刷术推动了文艺复兴和宗教改革,促进了欧洲的思想解放;

【典例】伏尔泰把《赵氏孤儿》中的儒家思想加以修改,使之为他的启蒙主义思想服务。亚当 斯密在其《国富论》中以司马迁“贫富之道,莫之夺予”“物盛则衰,时极而转”的思想,论述自由竞争与价格波动。这说明( )

A.文明需要互鉴,文化需要交流

B.中国传统文化具有世界普适性

C.启蒙思想的源头是孔子的思想

D.借用中国学术成近代西方风潮

【答案】A

【拓展延伸】中华文化源远流长的原因是什么?

(1)政治:中央集权体制,国家统一,科举制度发展完善。(2)经济:高度发达的农耕文明,为文化的生生不息奠定了物质基础。(3)思想文化:统一的文化政策、儒家思想主导地位的确立。(4)教育文化:书院等古代教育机构的贡献保持了文化传承的连续性。(5)民族关系:民族交往、交流、交融。(6)对外关系:兼收并蓄的对外文化交流丰富了中华文化内涵。(7)杰出人物:对中华文化的改造与弘扬。(8)文言不一:书面语与口语分离,书面语言变化小有利于文化传承。(9)地理环境:相对封闭和较广阔的地理环境,为中华文明独立连续发展提供有利条件

中华文化的发展进程

多元起源

文化奠基

格局形成

理学繁荣

传承转折

衰落复兴

中华传统文化的内涵

重视以人为本

提倡民本思想

崇尚天人合一

追求家

国情怀

推崇天下为公

中华传统文化的特点

本土性

多样性

包容性

凝聚性

连续性

中华传统文化的外传

文字思想外传

社会制度外传

四大发明外传

同课章节目录

- 第一单元 源远流长的中华文化

- 第1课 中华优秀传统文化的内涵与特点

- 第2课 中华文化的世界意义

- 第二单元 丰富多样的世界文化

- 第3课 古代西亚、 非洲文化

- 第4课 欧洲文化的形成

- 第5课 南亚、 东亚与美洲的文化

- 第三单元 人口迁徙、文化交融与认同

- 第6课 古代人类的迁徙和区域文化的形成

- 第7课 近代殖民活动和人口的跨地域转移

- 第8课 现代社会的移民和多元文化

- 第四单元 商路、贸易与文化交流

- 第9课 古代的商路、 贸易与文化交流

- 第10课 近代以来的世界贸易与文化交流的扩展

- 第五单元 战争与文化交锋

- 第11课 古代战争与地域文化的演变

- 第12课 近代战争与西方文化的扩张

- 第13课 现代战争与不同文化的碰撞和交流

- 第六单元 文化的传承与保护

- 第14课 文化传承的多种载体及其发展

- 第15课 文化遗产:全人类共同的财富

- 活动课 信息革命与人类文化共享