高中历史统编版(2019)选择性必修二第14课历史上的疫病与医学成就 课件(共25张ppt)

文档属性

| 名称 | 高中历史统编版(2019)选择性必修二第14课历史上的疫病与医学成就 课件(共25张ppt) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 4.5MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2022-12-31 09:38:47 | ||

图片预览

文档简介

(共25张PPT)

第十四课 历史上的疫病与医学成就

教学目标

①了解历史上疫病的流行状况、防疫措施;认识其产生的历史影响

②中医药的主要成就并概括其特点

③西医在中国的传播、发展过程

重点难点

重点:知道古代历史上疫病的流行与危害,了解中医药的主要成就和西医在中国的传播与发展。

难点:理解疫病对历史的影响

第十四课 历史上的疫病与医学成就

一 历史上的疫病

(1)疫病概念:

温疫之为病,非风非寒非暑非湿,乃天地间别有一种异气所感。

——明·吴有性《温疫论》

由细菌、病毒等强烈致病性微生物感染人体而引起的急性传染病

我国传染病分为三类,甲类、乙类和丙类。

甲类传染病包括鼠疫、霍乱。

乙类传染病是指:传染性非典型肺炎、艾滋病、病毒性肝炎、脊髓灰质炎、人感染高致病性禽流感、麻疹、流行性出血热、狂犬病、流行性乙型脑炎、登革热、炭疽、细菌性和阿米巴性痢疾、肺结核、伤寒和副伤寒、流行性脑脊髓膜炎、百日咳、白喉、新生儿破伤风、猩红热、布鲁氏菌病、淋病、梅毒、钩端螺旋体病、血吸虫病、疟疾。

丙类传染病是指:流行性感冒、流行流行性腮腺炎、风疹、急性出血性结膜炎、麻风病、流行性和地方性斑疹伤寒、黑热病、包虫病、丝虫病,以及除霍乱、细菌性和阿米巴性痢疾、伤寒和副伤寒以外的感染性腹泻病,手足口病。

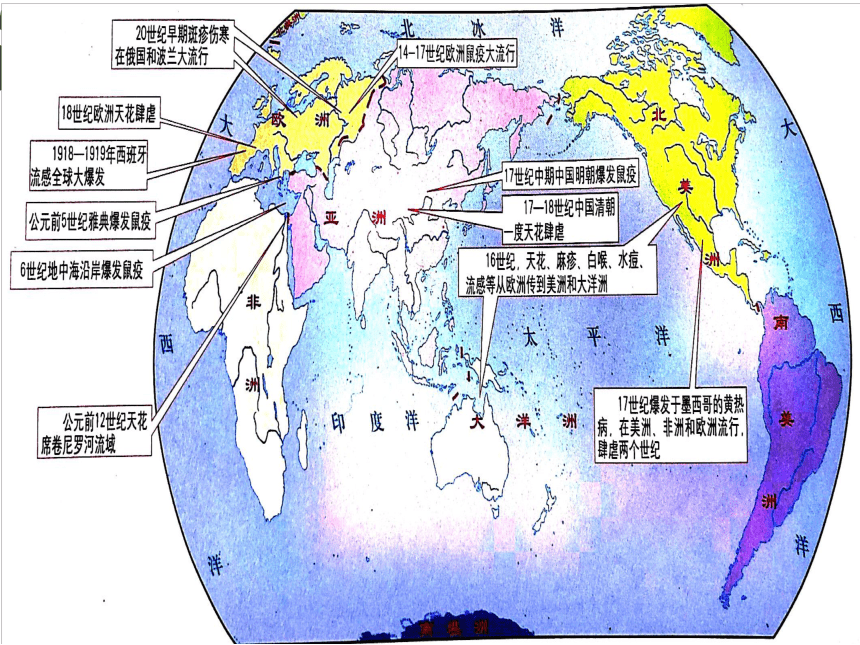

(2)疫病表现:

1天花流行

①古埃及时期:天花席卷尼罗河沿岸,法老拉美西斯五世罹患天花

②18世纪欧洲:彼得二世、路易十五等多位君主就死于天花

③清朝:康熙皇帝得过天花。被天花传染的普通百姓不计其数

2鼠疫流行

①6世纪,地中海沿岸爆发鼠疫,造成拜占庭帝国人口锐减一半

②14世纪时欧洲黑死病盛行:欧洲人口死亡过半

③伯罗奔尼撒战争时期雅典爆发鼠疫,军民死亡一半以上

④明末鼠疫流行:明军,大顺军,民众大量死亡

3马其顿国王亚历山大死于伤寒或西尼罗河病毒

4黄热病:爆发于17世纪墨西哥,美洲,非洲,欧洲盛行2世纪

5斑疹伤寒:在20世纪早期俄国和波兰大流行,几百万人死亡

6全球大流感(1918-1919年),死亡2000万人以上

⑤清朝末年东北鼠疫肆虐,

(3)特点:

②传播速度快、死亡率高,危害大

③历史悠久,时间长、危害大

⑤时空分布不均衡

①频繁性,周期性,突发性

④多源发生,范围广

(4)原因:

①政府腐败,战争频繁,社会动荡

②气候导致的灾害

③公共卫生条件差

④医疗条件和技术水平相对落后

⑤人口的聚集流动以及文明的扩张

(5)影响:

A消极:

①政治:政局动荡,国家衰落,影响政治走向

②经济:劳动力短缺,生产停滞,经济衰退

③思想:带来精神冲击,出现信仰危机

④军事:削弱军队战斗力,影响战争局势

⑤社会:危害人类健康,造成社会秩序混乱和动荡

B积极:

①思想:促进新思想的酝酿与传播(文艺复兴)

②医学:客观上推动了医疗和公共卫生事业的发展

③政治:促进民族国家的形成

思考:疫病产生了什么影响?

材料一:“京师大疫,死者无算。”

——《明通鉴》

“京师大疫,死亡日以万计。”

——《崇祯实录》

威胁健康,人口大量死亡

材料二:城市中的无技能劳动者也因死亡而变得短缺,因此他们索要比瘟疫前高得多的工资。有些人来自其他城镇,但许多来自周边农村,任由田地庄稼荒芜。这是遍布欧洲,从都柏林到诺夫哥罗德的城乡移民潮的一部分。当然这伤害了地主,他们的田地和庄稼无人打理。

——约瑟夫·P.伯恩《黑死病》

经济:劳动力短缺,生产停滞

材料三:这场瘟疫……直接加速了东罗马帝国的崩溃,并从根本上动摇了教会的绝对权威,促使欧洲民族国家相继兴起。与此同时新兴的资产阶级取得城市的主导权。

——杨靖《黑死病与意大利文艺复兴》

政治:威胁统治,影响世界格局

材料四:在黑死病期间由于教会的无能已经使得人们对其产生怀疑,而黑死病后出现的这种局面更使得教会失去了其在精神和文化上原有的领导地位,为新的思想观念的发展留出了空间。 ……在这样的空间里成长出了理性主义、享乐主义、个人主义甚至科学的萌芽,从中我们已经能够真切地看到文艺复兴的影子。尽管文艺复兴的促成不可能是黑死病暴发的结果,但是后者至少在一定程度上为前者提供了某种思想的准备和基础。

——赵立行《1348年黑死病与理性意识的觉醒》

思想:思想解放,新观念和个人主义、理性主义兴起

材料五:街道是最受污染的地方,每家的垃圾从窗户扔到街上,街上还有动物腐烂的尸体,清理的马厩的污物也直接扔到街上。

——李威《中世纪英国医疗研究》

材料六:洗头洗手洗衣逐渐成为人们日常的生活习惯,用衣服包裹全身被认为是生存的必须,肥皂的杀菌作用被注意,人们极力回避患者和其碰过的物品。 —杨靖《黑死病与意大利文艺复兴》

社会:卫生观念增强、注重个人卫生。

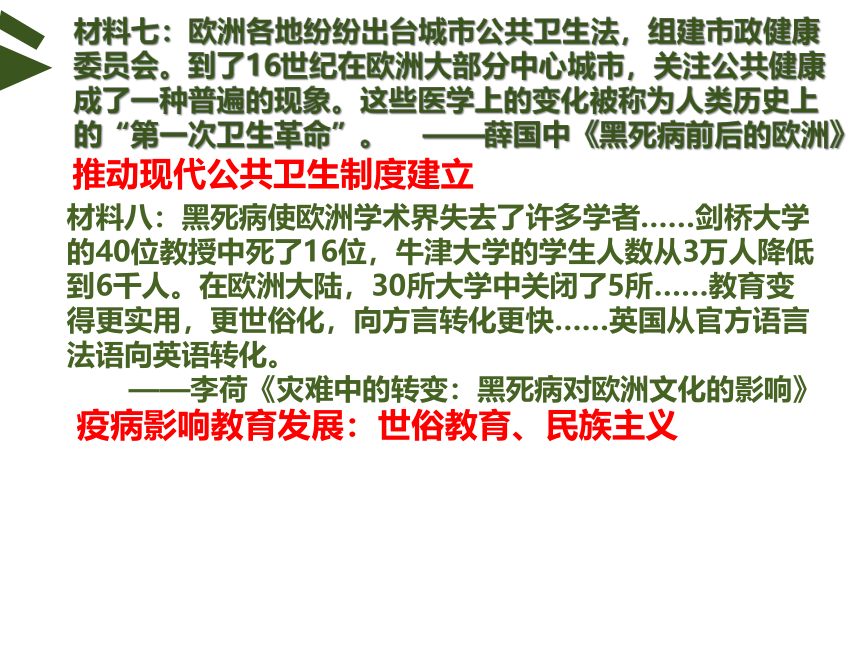

材料七:欧洲各地纷纷出台城市公共卫生法,组建市政健康委员会。到了16世纪在欧洲大部分中心城市,关注公共健康成了一种普遍的现象。这些医学上的变化被称为人类历史上的“第一次卫生革命”。 ——薛国中《黑死病前后的欧洲》

推动现代公共卫生制度建立

材料八:黑死病使欧洲学术界失去了许多学者……剑桥大学的40位教授中死了16位,牛津大学的学生人数从3万人降低到6千人。在欧洲大陆,30所大学中关闭了5所……教育变得更实用,更世俗化,向方言转化更快……英国从官方语言法语向英语转化。

——李荷《灾难中的转变:黑死病对欧洲文化的影响》

疫病影响教育发展:世俗教育、民族主义

(6)防治措施

①重视公共卫生

古罗马非常注重公共卫生,把修建饮水道、下水道当作重要工程

古代中国不少地方官组织人力清理污水、疏通井渠河道;在大灾之后,及时掩埋尸体,发放药物 。采取各种方法预防疾病。

②探索疫病防治方法

东晋葛洪所著《肘后备急方》记载了青蒿对疟疾的治疗作用

中国古人为了防治天花,发明了人痘接种。人痘接种法在明代中期已经广泛使用,后来传到欧洲。

③建立救治机构

西汉后期政府对疫病患者进行隔离。

“民疾疫者,舍空邸第,为置医药”

隋唐时期寺庙病坊也收治病人

古罗马医院收治疫病患者

④近代医学的进步

18世纪晚期英国医生詹纳发明牛痘接种法,使天花的发病率大大降低

19世纪细胞与细菌学说发展迅速;生物学家巴斯德创立的巴氏灭菌法,被广泛应用到医学领域。

1928年英国细菌学家弗莱明发现了青霉素,改变了人类对细菌传染束手无策的状态。

二 中医药的成就

1.古代中医药成就

(1)博大精深的理论体系

《黄帝内经》:

时间:战国至西汉

内容:总结了先秦,秦汉时期大量的医家经验,以阴阳五行学说解释人体的生理现象和病理变化,阐明人与自然的有机联系

构成:《素问》和《灵柩》

意义:中医理论奠基之作

(2)临床诊断治疗经验丰富

①战国时期的扁鹊用望、闻、问、切四诊法

②东汉晚期华佗创制麻沸散全身麻醉剂和五禽戏体操

材料:若疾发结于内,针药所不能及者,乃令先以酒服麻沸散,既醉无所觉,因刳(kū,剖开)破腹背,抽割积聚(肿块)。

——《后汉书·华佗传》

③东汉医圣张仲景著《伤寒杂病论》,提出辨证施治的原则,奠定中医临床学的基础,被称为万世宝典

④针灸疗法

理论基础:经络学

特色:针刺,火灸

效果:显著,深受人民喜爱

⑤唐朝药王孙思邈著成临床百科全书《千金方》

孙思邈说:“人命至重,有贵千金,一方济之,德逾于此”、又说“夫二仪之内,阴阳之中,唯人最贵”,还说“凡大医治病……先发大慈恻隐之心,誓愿普救含灵之苦。”

(3)中医中药典籍整理

①《唐本草》:世界上第一部由政府颁布的药典

②明代药圣李时珍的《本草纲目》

内容:药物1892种;药方1万多个;1千多幅药物形态图

意义:集中药学之大成被东方药物巨典;译成多国文字

2中医中药的特征:

①源远流长,历史悠久

②著作丰富,理论体系博大

③重视经验积累与总结,临床经验丰富

④强调整体观,辨证施治,注重人与自然的和谐

⑤在用药上以草药为主,讲究药食同源,注重养生

3古代中医中药取得成就原因

①经济:农耕经济发达

②政治:中央集权体制的推动

③文化:传统天人观念和儒家思想的影响

④历代医者的潜心钻研

4.现代中医中药成就

①在中西医结合方针的指导下,新老中西医团结协作总结临床经验,中医药的治疗水平取得长足进步

②广泛设立中医院与中医院校,掀起学习研究中医的高潮

④屠呦呦等专家组成的研究团队,受葛洪《肘后备急方》关于青蒿抗疟疾记载启发,从青蒿中分离出能够有效抵抗疟疾的青蒿素,对人类防止疟疾发挥了巨大作用;2015年,屠呦呦获诺贝尔生理学或医学奖

③中医药工作者整理中医典籍,挖掘秘方验方,开发中成药制剂

⑤21世纪以来,中医药蓬勃发展,走向世界

5中医药的当代价值

①有利于人民健康,具有医疗价值

②中医产业现代化,具有经济价值

③弘扬优秀中医传统文化,具有文化价值

④发掘和创新中医资源,具有科技价值

⑤促进中外文明交流与发展

三 西医在中国的传播

1.西医发展的原因

近代以来,西医以化学、生物学、物理学等实验科学为依托,借助精密仪器及数据分析,在解剖学、诊断学、药学等方面取得很大成就。

2.西医取得的成就:

①17世纪,英国生理学家威廉·哈维著成《心血运动论》,揭示了血液循环的规律

②荷兰人列文虎克通过手工磨制的显微镜,

对肉眼不可见的微生物进行了细致观察。

③19世纪人们将生理与临床结合起来,探索各种药物的功能和作用,创立了实验药理学。

3西医在中国的传播过程

(1)开端:明末清初,西医传入中国,但影响有限

(2)迅速传播:鸦片战争后

①西式医院在通商口岸建立起来

②牛痘接种法、麻醉术、放射技术以及其他近代西医成就陆续被引入中国

③西医院校建立,把教学、科研与临床结合在一起,培养了大量西医人才

④中国的一些大城市借鉴了西方的公共卫生措施,推广自来水、改善食品卫生状况、处理垃圾与粪便等,中国的公共卫生事业初步发展起来

4西医在中国传播原因

材料: 19世纪中叶以后,西医在中国日益广泛而深入地传播开来。许多传教士在华行医、建立医院、开办医学校、翻译医学书籍和出版医学刊物。洋务运动时期,清政府开始官派留学生,1872—1875年选派120名幼童赴美留学,其中有5人从事医学工作。明治维新后日本西医发展很快,不少中国留学生在日本间接吸收了西医知识。19世纪70年代以后,一些清廷官员和洋务人士(如荣禄、李鸿章等)体验到了西医的功效,就带头或动员富商捐资教会医院,各地受医人数大为增加。20世纪初,中医人士开始自发地学习西医,西医影响逐渐超过了中医。 ——摘编自郭剑波《论近代“西医东渐”的途径与反响》

①西方文明的传入

②洋务运动的开展

③外国传教士的推动

④政府的支持和推动

⑤受日本明治维新影响

5西医在中国传播影响

(1)积极:

①推动中国医学近代化

②促进了中国公共卫生观念和公共卫生事业的发展

③有利于中医自我革新与科学化

(2)消极:

①一定程度上冲击了中医的传统地位

②这是一种文化侵略现象,传教士在中国发展医学的根本目的是为西方殖民入侵服务;

③部分西医拥护者过于否定中医,甚至提出废除中医,这种现象不利于中华文明的传承。

知识拓展:中西医的理念有何不同?

起源和理论基础不同

中医理论起源于阴阳五行等,发展取决于前人的总结经验

西医形成发展依赖于药物化学、生物学的发展和科学的进步

治疗疾病的观念不同

中医是整体观念和辨证治疗,治疗疾病注重经验。

西医注重对症治疗,头痛医头脚痛医脚。

诊断方法的不同

中医讲究望闻问切-----西医借助医疗器械诊断

治疗方法的不同

中医通过中药和针灸、拔罐、推拿、按摩等手段治疗。

西医通过手术等化学药物对疾病治疗

优势不同

中医优势在于治疗慢性病、疑难杂症及功能性疾病。

西医优势在于治疗急性病和器质性疾病

历史上的疫病与医学成就

历史上的疫病

中医药成就

西医的传播

西医发展

传播过程

传播影响

明末清初传入,影响有限;近代后,影响扩大

扁鹊、张仲景、李时珍等

古代成就

现代成就

重大疫病

疫病影响

疫病防控

天花、鼠疫、伤寒、流感

中西医结合,设立中医院,走向世界

课堂小结

政治:威胁统治,导致王朝更替

经济:生产停滞,饥荒严重

文化:新思想萌芽

社会:人口死亡,社会秩序混乱

军事:影响战争成败

有利于医学近代化发展

有利于改善公共卫生环境

有利于西方思想传入,启迪民智,改变陋习

有利于中医自我革新与科学化

文化侵略,过于否定中医

课堂练习

(1)古罗马人把疫病的发生与神罚联系起来,因此医疗和医生都得不到重视。古罗马人认为最佳的预防方式是卫生清洁,于是在古罗马城修建大量的公共浴场。这说明古罗马( )

A.人民愚昧无知

B.重视从公共卫生角度防治疫病

C.疫情推动国家城市治理的发展

D.宗教观念决定了医疗技术水平

B

(2)放马滩秦简《日书》记载有33种人体病症;周家台秦简《病方及其他》记载了疾病治疗方法和药物的运用。出土的汉代文献中,医学专辑大量出现,如张家山汉简、马王堆汉墓帛书等都含有大量的医学著作,内容涵盖医经、医方等。这些发现( )

A.系统总结了中医药学成就

B.表明经济发展对科技影响突出

C.奠定我国临床医学的基础

D.展现了当时人们对疾病的认知水平

D

(3)乾隆时官修《医宗金鉴》,对《金匮要略》《伤寒论》等进行考订,还征集了许多新内容,是一部介绍中医临床经验的著作。名医王清任的《医林改错》,质疑流传数千年的脏腑学说,将人体内脏解剖研究绘成《亲见改正脏腑图》25种,极大促进中国解剖学的发展。据此可知,清代医学( )

A.呈现出复古与开新的特点

B.得益于国家力量支持

C.著作凸显中西医融会贯通

D.种类繁多且医著普及

A

(4)14世纪时,黑死病传到欧洲并肆虐欧洲全境。多数欧洲人认为,这场瘟疫是上帝对人类原罪的惩罚。为了获得上帝的原谅,成群结队的男男女女,辗转于城镇之间,用鞭子狠狠地相互抽打,以求洗清自己的罪责,这就是鞭笞运动。这说明,当时( )

A.基督教会权威逐渐加强

B.传统人文主义潜滋暗长

C.瘟疫横行导致道德败坏

D.神学守旧思想占据主流

D

(5)1865年12月,在广州发行的一份报纸《中外新闻七日录》登载一则报道:“说有英国士勿医生(传教士)在汉口设立医馆,踵门求医者源源而来,去年所医男人一万六千零三十二名,女人二千七百名。”这则报道反映出

A.中国人消除了对西医的偏见

B.西学东渐促进口岸风气开化

C.传教士推动传统中医近代化

D.国人自办报刊推动西学传播

B

(6)屠呦呦等专家组成的医学研究团队,受到葛洪的《肘后备急方》中关于青蒿素抗疟记载的启发,从青蒿中分离出能够有效抵抗疟疾的青蒿素,对人类防治疟疾发挥了巨大作用。2015年屠呦呦获得诺贝尔生理学和医学奖。这说明

A.古代医药典籍对科研有启示

B.重视总结实践经验是中医特点

C.中国的中医得到了世界认可

D.中国医学必须走科技创新之路

A

李时珍编撰的《本草纲目》代表着中国古代药物学的最高成就。阅读下列材料:

材料一作为一名医生,李时珍非常注重药物名实的考证。鉴于历代本草虽屡经修订,仍有不少错误,于是他立志重修本草,经过多年寻访,三易其稿,终于完成了举世闻名的《本草纲目》……生姜是味常用药,可历代药书都强调生姜不可多食、久食,但未提及生姜的害处。李时珍便天天食之,结果“眼发热”,后他在《本草纲目》中写道:“食姜久,积热患目疾,珍屡试有准。”

——摘编自卢嘉锡《中国科学技术史》等

(1)据材料一,概括指出李时珍从事药物研究的特点。结合所学知识,归纳《本草纲目》的优点。

特点:①药物研究与行医相结合;②重视亲身实践;

③具有精益求精的态度。

优点:①吸取前人的经验和教训;

②涉及多门学科(分类细致);

③收集的药物品种丰富(内容丰富);

④图文并茂。

材料二《本草纲目》成书于1578年,但已谈到接种疫苗以防治天花及今天仍在应用的一些医药用品。欧洲学者普里高津在论及《本草纲目》等中国古代医药学著作时曾高度评价:“中国传统的学术思想是首重于研究整体性和自然性,研究协调与协和。现代新科学的发展更符合中国的哲学思想。”

——摘编自张岱年《中国文化概论》

(2)据材料一、二并结合所学知识,指出以《本草纲目》为代表的中国古代科技文明的特点和地位。

特点:①注重解决实际问题;

②注重整体性。

地位:曾处于世界领先地位。

第十四课 历史上的疫病与医学成就

教学目标

①了解历史上疫病的流行状况、防疫措施;认识其产生的历史影响

②中医药的主要成就并概括其特点

③西医在中国的传播、发展过程

重点难点

重点:知道古代历史上疫病的流行与危害,了解中医药的主要成就和西医在中国的传播与发展。

难点:理解疫病对历史的影响

第十四课 历史上的疫病与医学成就

一 历史上的疫病

(1)疫病概念:

温疫之为病,非风非寒非暑非湿,乃天地间别有一种异气所感。

——明·吴有性《温疫论》

由细菌、病毒等强烈致病性微生物感染人体而引起的急性传染病

我国传染病分为三类,甲类、乙类和丙类。

甲类传染病包括鼠疫、霍乱。

乙类传染病是指:传染性非典型肺炎、艾滋病、病毒性肝炎、脊髓灰质炎、人感染高致病性禽流感、麻疹、流行性出血热、狂犬病、流行性乙型脑炎、登革热、炭疽、细菌性和阿米巴性痢疾、肺结核、伤寒和副伤寒、流行性脑脊髓膜炎、百日咳、白喉、新生儿破伤风、猩红热、布鲁氏菌病、淋病、梅毒、钩端螺旋体病、血吸虫病、疟疾。

丙类传染病是指:流行性感冒、流行流行性腮腺炎、风疹、急性出血性结膜炎、麻风病、流行性和地方性斑疹伤寒、黑热病、包虫病、丝虫病,以及除霍乱、细菌性和阿米巴性痢疾、伤寒和副伤寒以外的感染性腹泻病,手足口病。

(2)疫病表现:

1天花流行

①古埃及时期:天花席卷尼罗河沿岸,法老拉美西斯五世罹患天花

②18世纪欧洲:彼得二世、路易十五等多位君主就死于天花

③清朝:康熙皇帝得过天花。被天花传染的普通百姓不计其数

2鼠疫流行

①6世纪,地中海沿岸爆发鼠疫,造成拜占庭帝国人口锐减一半

②14世纪时欧洲黑死病盛行:欧洲人口死亡过半

③伯罗奔尼撒战争时期雅典爆发鼠疫,军民死亡一半以上

④明末鼠疫流行:明军,大顺军,民众大量死亡

3马其顿国王亚历山大死于伤寒或西尼罗河病毒

4黄热病:爆发于17世纪墨西哥,美洲,非洲,欧洲盛行2世纪

5斑疹伤寒:在20世纪早期俄国和波兰大流行,几百万人死亡

6全球大流感(1918-1919年),死亡2000万人以上

⑤清朝末年东北鼠疫肆虐,

(3)特点:

②传播速度快、死亡率高,危害大

③历史悠久,时间长、危害大

⑤时空分布不均衡

①频繁性,周期性,突发性

④多源发生,范围广

(4)原因:

①政府腐败,战争频繁,社会动荡

②气候导致的灾害

③公共卫生条件差

④医疗条件和技术水平相对落后

⑤人口的聚集流动以及文明的扩张

(5)影响:

A消极:

①政治:政局动荡,国家衰落,影响政治走向

②经济:劳动力短缺,生产停滞,经济衰退

③思想:带来精神冲击,出现信仰危机

④军事:削弱军队战斗力,影响战争局势

⑤社会:危害人类健康,造成社会秩序混乱和动荡

B积极:

①思想:促进新思想的酝酿与传播(文艺复兴)

②医学:客观上推动了医疗和公共卫生事业的发展

③政治:促进民族国家的形成

思考:疫病产生了什么影响?

材料一:“京师大疫,死者无算。”

——《明通鉴》

“京师大疫,死亡日以万计。”

——《崇祯实录》

威胁健康,人口大量死亡

材料二:城市中的无技能劳动者也因死亡而变得短缺,因此他们索要比瘟疫前高得多的工资。有些人来自其他城镇,但许多来自周边农村,任由田地庄稼荒芜。这是遍布欧洲,从都柏林到诺夫哥罗德的城乡移民潮的一部分。当然这伤害了地主,他们的田地和庄稼无人打理。

——约瑟夫·P.伯恩《黑死病》

经济:劳动力短缺,生产停滞

材料三:这场瘟疫……直接加速了东罗马帝国的崩溃,并从根本上动摇了教会的绝对权威,促使欧洲民族国家相继兴起。与此同时新兴的资产阶级取得城市的主导权。

——杨靖《黑死病与意大利文艺复兴》

政治:威胁统治,影响世界格局

材料四:在黑死病期间由于教会的无能已经使得人们对其产生怀疑,而黑死病后出现的这种局面更使得教会失去了其在精神和文化上原有的领导地位,为新的思想观念的发展留出了空间。 ……在这样的空间里成长出了理性主义、享乐主义、个人主义甚至科学的萌芽,从中我们已经能够真切地看到文艺复兴的影子。尽管文艺复兴的促成不可能是黑死病暴发的结果,但是后者至少在一定程度上为前者提供了某种思想的准备和基础。

——赵立行《1348年黑死病与理性意识的觉醒》

思想:思想解放,新观念和个人主义、理性主义兴起

材料五:街道是最受污染的地方,每家的垃圾从窗户扔到街上,街上还有动物腐烂的尸体,清理的马厩的污物也直接扔到街上。

——李威《中世纪英国医疗研究》

材料六:洗头洗手洗衣逐渐成为人们日常的生活习惯,用衣服包裹全身被认为是生存的必须,肥皂的杀菌作用被注意,人们极力回避患者和其碰过的物品。 —杨靖《黑死病与意大利文艺复兴》

社会:卫生观念增强、注重个人卫生。

材料七:欧洲各地纷纷出台城市公共卫生法,组建市政健康委员会。到了16世纪在欧洲大部分中心城市,关注公共健康成了一种普遍的现象。这些医学上的变化被称为人类历史上的“第一次卫生革命”。 ——薛国中《黑死病前后的欧洲》

推动现代公共卫生制度建立

材料八:黑死病使欧洲学术界失去了许多学者……剑桥大学的40位教授中死了16位,牛津大学的学生人数从3万人降低到6千人。在欧洲大陆,30所大学中关闭了5所……教育变得更实用,更世俗化,向方言转化更快……英国从官方语言法语向英语转化。

——李荷《灾难中的转变:黑死病对欧洲文化的影响》

疫病影响教育发展:世俗教育、民族主义

(6)防治措施

①重视公共卫生

古罗马非常注重公共卫生,把修建饮水道、下水道当作重要工程

古代中国不少地方官组织人力清理污水、疏通井渠河道;在大灾之后,及时掩埋尸体,发放药物 。采取各种方法预防疾病。

②探索疫病防治方法

东晋葛洪所著《肘后备急方》记载了青蒿对疟疾的治疗作用

中国古人为了防治天花,发明了人痘接种。人痘接种法在明代中期已经广泛使用,后来传到欧洲。

③建立救治机构

西汉后期政府对疫病患者进行隔离。

“民疾疫者,舍空邸第,为置医药”

隋唐时期寺庙病坊也收治病人

古罗马医院收治疫病患者

④近代医学的进步

18世纪晚期英国医生詹纳发明牛痘接种法,使天花的发病率大大降低

19世纪细胞与细菌学说发展迅速;生物学家巴斯德创立的巴氏灭菌法,被广泛应用到医学领域。

1928年英国细菌学家弗莱明发现了青霉素,改变了人类对细菌传染束手无策的状态。

二 中医药的成就

1.古代中医药成就

(1)博大精深的理论体系

《黄帝内经》:

时间:战国至西汉

内容:总结了先秦,秦汉时期大量的医家经验,以阴阳五行学说解释人体的生理现象和病理变化,阐明人与自然的有机联系

构成:《素问》和《灵柩》

意义:中医理论奠基之作

(2)临床诊断治疗经验丰富

①战国时期的扁鹊用望、闻、问、切四诊法

②东汉晚期华佗创制麻沸散全身麻醉剂和五禽戏体操

材料:若疾发结于内,针药所不能及者,乃令先以酒服麻沸散,既醉无所觉,因刳(kū,剖开)破腹背,抽割积聚(肿块)。

——《后汉书·华佗传》

③东汉医圣张仲景著《伤寒杂病论》,提出辨证施治的原则,奠定中医临床学的基础,被称为万世宝典

④针灸疗法

理论基础:经络学

特色:针刺,火灸

效果:显著,深受人民喜爱

⑤唐朝药王孙思邈著成临床百科全书《千金方》

孙思邈说:“人命至重,有贵千金,一方济之,德逾于此”、又说“夫二仪之内,阴阳之中,唯人最贵”,还说“凡大医治病……先发大慈恻隐之心,誓愿普救含灵之苦。”

(3)中医中药典籍整理

①《唐本草》:世界上第一部由政府颁布的药典

②明代药圣李时珍的《本草纲目》

内容:药物1892种;药方1万多个;1千多幅药物形态图

意义:集中药学之大成被东方药物巨典;译成多国文字

2中医中药的特征:

①源远流长,历史悠久

②著作丰富,理论体系博大

③重视经验积累与总结,临床经验丰富

④强调整体观,辨证施治,注重人与自然的和谐

⑤在用药上以草药为主,讲究药食同源,注重养生

3古代中医中药取得成就原因

①经济:农耕经济发达

②政治:中央集权体制的推动

③文化:传统天人观念和儒家思想的影响

④历代医者的潜心钻研

4.现代中医中药成就

①在中西医结合方针的指导下,新老中西医团结协作总结临床经验,中医药的治疗水平取得长足进步

②广泛设立中医院与中医院校,掀起学习研究中医的高潮

④屠呦呦等专家组成的研究团队,受葛洪《肘后备急方》关于青蒿抗疟疾记载启发,从青蒿中分离出能够有效抵抗疟疾的青蒿素,对人类防止疟疾发挥了巨大作用;2015年,屠呦呦获诺贝尔生理学或医学奖

③中医药工作者整理中医典籍,挖掘秘方验方,开发中成药制剂

⑤21世纪以来,中医药蓬勃发展,走向世界

5中医药的当代价值

①有利于人民健康,具有医疗价值

②中医产业现代化,具有经济价值

③弘扬优秀中医传统文化,具有文化价值

④发掘和创新中医资源,具有科技价值

⑤促进中外文明交流与发展

三 西医在中国的传播

1.西医发展的原因

近代以来,西医以化学、生物学、物理学等实验科学为依托,借助精密仪器及数据分析,在解剖学、诊断学、药学等方面取得很大成就。

2.西医取得的成就:

①17世纪,英国生理学家威廉·哈维著成《心血运动论》,揭示了血液循环的规律

②荷兰人列文虎克通过手工磨制的显微镜,

对肉眼不可见的微生物进行了细致观察。

③19世纪人们将生理与临床结合起来,探索各种药物的功能和作用,创立了实验药理学。

3西医在中国的传播过程

(1)开端:明末清初,西医传入中国,但影响有限

(2)迅速传播:鸦片战争后

①西式医院在通商口岸建立起来

②牛痘接种法、麻醉术、放射技术以及其他近代西医成就陆续被引入中国

③西医院校建立,把教学、科研与临床结合在一起,培养了大量西医人才

④中国的一些大城市借鉴了西方的公共卫生措施,推广自来水、改善食品卫生状况、处理垃圾与粪便等,中国的公共卫生事业初步发展起来

4西医在中国传播原因

材料: 19世纪中叶以后,西医在中国日益广泛而深入地传播开来。许多传教士在华行医、建立医院、开办医学校、翻译医学书籍和出版医学刊物。洋务运动时期,清政府开始官派留学生,1872—1875年选派120名幼童赴美留学,其中有5人从事医学工作。明治维新后日本西医发展很快,不少中国留学生在日本间接吸收了西医知识。19世纪70年代以后,一些清廷官员和洋务人士(如荣禄、李鸿章等)体验到了西医的功效,就带头或动员富商捐资教会医院,各地受医人数大为增加。20世纪初,中医人士开始自发地学习西医,西医影响逐渐超过了中医。 ——摘编自郭剑波《论近代“西医东渐”的途径与反响》

①西方文明的传入

②洋务运动的开展

③外国传教士的推动

④政府的支持和推动

⑤受日本明治维新影响

5西医在中国传播影响

(1)积极:

①推动中国医学近代化

②促进了中国公共卫生观念和公共卫生事业的发展

③有利于中医自我革新与科学化

(2)消极:

①一定程度上冲击了中医的传统地位

②这是一种文化侵略现象,传教士在中国发展医学的根本目的是为西方殖民入侵服务;

③部分西医拥护者过于否定中医,甚至提出废除中医,这种现象不利于中华文明的传承。

知识拓展:中西医的理念有何不同?

起源和理论基础不同

中医理论起源于阴阳五行等,发展取决于前人的总结经验

西医形成发展依赖于药物化学、生物学的发展和科学的进步

治疗疾病的观念不同

中医是整体观念和辨证治疗,治疗疾病注重经验。

西医注重对症治疗,头痛医头脚痛医脚。

诊断方法的不同

中医讲究望闻问切-----西医借助医疗器械诊断

治疗方法的不同

中医通过中药和针灸、拔罐、推拿、按摩等手段治疗。

西医通过手术等化学药物对疾病治疗

优势不同

中医优势在于治疗慢性病、疑难杂症及功能性疾病。

西医优势在于治疗急性病和器质性疾病

历史上的疫病与医学成就

历史上的疫病

中医药成就

西医的传播

西医发展

传播过程

传播影响

明末清初传入,影响有限;近代后,影响扩大

扁鹊、张仲景、李时珍等

古代成就

现代成就

重大疫病

疫病影响

疫病防控

天花、鼠疫、伤寒、流感

中西医结合,设立中医院,走向世界

课堂小结

政治:威胁统治,导致王朝更替

经济:生产停滞,饥荒严重

文化:新思想萌芽

社会:人口死亡,社会秩序混乱

军事:影响战争成败

有利于医学近代化发展

有利于改善公共卫生环境

有利于西方思想传入,启迪民智,改变陋习

有利于中医自我革新与科学化

文化侵略,过于否定中医

课堂练习

(1)古罗马人把疫病的发生与神罚联系起来,因此医疗和医生都得不到重视。古罗马人认为最佳的预防方式是卫生清洁,于是在古罗马城修建大量的公共浴场。这说明古罗马( )

A.人民愚昧无知

B.重视从公共卫生角度防治疫病

C.疫情推动国家城市治理的发展

D.宗教观念决定了医疗技术水平

B

(2)放马滩秦简《日书》记载有33种人体病症;周家台秦简《病方及其他》记载了疾病治疗方法和药物的运用。出土的汉代文献中,医学专辑大量出现,如张家山汉简、马王堆汉墓帛书等都含有大量的医学著作,内容涵盖医经、医方等。这些发现( )

A.系统总结了中医药学成就

B.表明经济发展对科技影响突出

C.奠定我国临床医学的基础

D.展现了当时人们对疾病的认知水平

D

(3)乾隆时官修《医宗金鉴》,对《金匮要略》《伤寒论》等进行考订,还征集了许多新内容,是一部介绍中医临床经验的著作。名医王清任的《医林改错》,质疑流传数千年的脏腑学说,将人体内脏解剖研究绘成《亲见改正脏腑图》25种,极大促进中国解剖学的发展。据此可知,清代医学( )

A.呈现出复古与开新的特点

B.得益于国家力量支持

C.著作凸显中西医融会贯通

D.种类繁多且医著普及

A

(4)14世纪时,黑死病传到欧洲并肆虐欧洲全境。多数欧洲人认为,这场瘟疫是上帝对人类原罪的惩罚。为了获得上帝的原谅,成群结队的男男女女,辗转于城镇之间,用鞭子狠狠地相互抽打,以求洗清自己的罪责,这就是鞭笞运动。这说明,当时( )

A.基督教会权威逐渐加强

B.传统人文主义潜滋暗长

C.瘟疫横行导致道德败坏

D.神学守旧思想占据主流

D

(5)1865年12月,在广州发行的一份报纸《中外新闻七日录》登载一则报道:“说有英国士勿医生(传教士)在汉口设立医馆,踵门求医者源源而来,去年所医男人一万六千零三十二名,女人二千七百名。”这则报道反映出

A.中国人消除了对西医的偏见

B.西学东渐促进口岸风气开化

C.传教士推动传统中医近代化

D.国人自办报刊推动西学传播

B

(6)屠呦呦等专家组成的医学研究团队,受到葛洪的《肘后备急方》中关于青蒿素抗疟记载的启发,从青蒿中分离出能够有效抵抗疟疾的青蒿素,对人类防治疟疾发挥了巨大作用。2015年屠呦呦获得诺贝尔生理学和医学奖。这说明

A.古代医药典籍对科研有启示

B.重视总结实践经验是中医特点

C.中国的中医得到了世界认可

D.中国医学必须走科技创新之路

A

李时珍编撰的《本草纲目》代表着中国古代药物学的最高成就。阅读下列材料:

材料一作为一名医生,李时珍非常注重药物名实的考证。鉴于历代本草虽屡经修订,仍有不少错误,于是他立志重修本草,经过多年寻访,三易其稿,终于完成了举世闻名的《本草纲目》……生姜是味常用药,可历代药书都强调生姜不可多食、久食,但未提及生姜的害处。李时珍便天天食之,结果“眼发热”,后他在《本草纲目》中写道:“食姜久,积热患目疾,珍屡试有准。”

——摘编自卢嘉锡《中国科学技术史》等

(1)据材料一,概括指出李时珍从事药物研究的特点。结合所学知识,归纳《本草纲目》的优点。

特点:①药物研究与行医相结合;②重视亲身实践;

③具有精益求精的态度。

优点:①吸取前人的经验和教训;

②涉及多门学科(分类细致);

③收集的药物品种丰富(内容丰富);

④图文并茂。

材料二《本草纲目》成书于1578年,但已谈到接种疫苗以防治天花及今天仍在应用的一些医药用品。欧洲学者普里高津在论及《本草纲目》等中国古代医药学著作时曾高度评价:“中国传统的学术思想是首重于研究整体性和自然性,研究协调与协和。现代新科学的发展更符合中国的哲学思想。”

——摘编自张岱年《中国文化概论》

(2)据材料一、二并结合所学知识,指出以《本草纲目》为代表的中国古代科技文明的特点和地位。

特点:①注重解决实际问题;

②注重整体性。

地位:曾处于世界领先地位。

同课章节目录

- 第一单元 食物生产与社会生活

- 第1课 从食物采集到食物生产

- 第2课 新航路开辟后的食物物种交流

- 第3课 现代食物的生产、储备与食品安全

- 第二单元 生产工具与劳作方式

- 第4课 古代的生产工具与劳作

- 第5课 工业革命与工厂制度

- 第6课 现代科技进步与人类社会发展

- 第三单元 商业贸易与日常生活

- 第7课 古代的商业贸易

- 第8课 世界市场与商业贸易

- 第9课 20世纪以来人类的经济与生活

- 第四单元 村落、城镇与居住环境

- 第10课 古代的村落、集镇和城市

- 第11课 近代以来的城市化进程

- 第五单元 交通与社会变迁

- 第12课 水陆交通的变迁

- 第13课 现代交通运输的新变化

- 第六单元 医疗与公共卫生

- 第14课 历史上的疫病与医学成就

- 第15课 现代医疗卫生体系与社会生活

- 活动课 技术进步与社会生活的变化