第1课 隋朝的统一与灭亡 精品课件

图片预览

文档简介

(共31张PPT)

中物理

第一单元 隋唐时期:

繁荣与开放的时代

部编版 历史(七下)

第1课 隋朝的统一与灭亡

新课标大单元教学

新课标

新理念

创新设计

核心素养

视频导入

观看视频:中国大运河申遗成功,说一说隋朝为什么要开通大运河?

“天下转漕,仰此一渠。”

从历史上的“南粮北运”、盐运”通道到现在的“北煤南运”干线以及防洪灌溉干流,这条古老的运河至今仍在中国的经济发展中发挥着巨大的作用。

大运河是中国两千多年历史的现实见证,是保存中国古代灿烂文化最丰富的文化长廊、博物馆和百科全书。

顺应趋势大一统,南下灭陈

千里运河通南北:巩固统治

打破门第选人才:科举取士

第1课 隋朝的统一与灭亡

目 录

盛极一时二世亡:发人深思

1

2

3

4

第1课 隋朝的统一与灭亡

第一单元 隋唐时期:

繁荣与开放的时代

2022年课标:通过了解隋朝的兴亡,知道隋朝速亡的原因;了解科举制度创建、大运河开通等史事,从制度、经济等方面认识隋朝在世界历史上的重要地位。

1.知道隋朝建立、统一与灭亡的史实,了解隋朝灭亡的原因;(史料实证)

2.掌握隋朝大运河开通的目的,大运河的概况、地位和作用,能够辩证地评价大运河的开通;(史料实证、历史解释、唯物史观)

3.知道科举制创建的史实,理解科举制开创的影响;(史料实证、历史解释)

4.通过本课学习认识到大运河是中国古代的伟大工程,感受劳动人民的智慧和创造力,同时认识到得民心者得天下的道理。(家国情怀)

培养学科核心素养,落实立德树人目标

核心素养

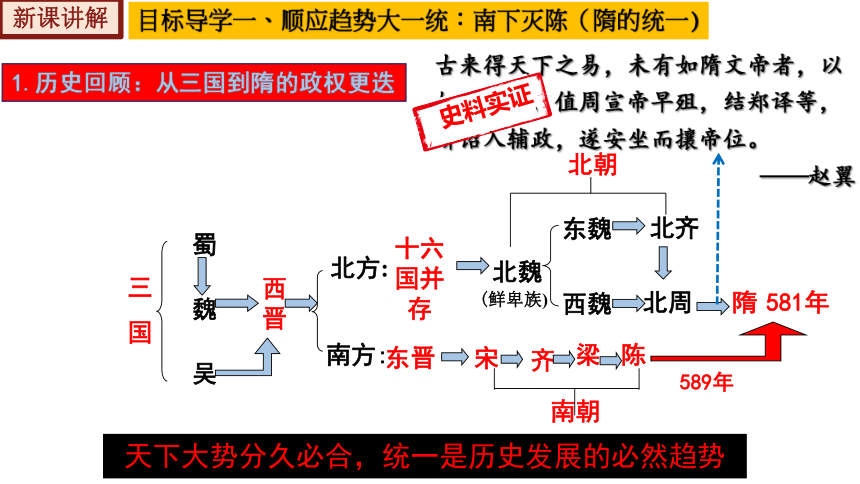

1.历史回顾:从三国到隋的政权更迭

西晋

南方:

北方:

三

国

魏

蜀

吴

东晋

十六国并存

宋

齐

梁

陈

581年

(鲜卑族)

北魏

东魏

北齐

北周

隋

北朝

589年

南朝

西魏

天下大势分久必合,统一是历史发展的必然趋势

古来得天下之易,未有如隋文帝者,以妇翁之亲,值周宣帝早殂,结郑译等,矫诏入辅政,遂安坐而攘帝位。

——赵翼

目标导学一、顺应趋势大一统:南下灭陈(隋的统一)

新课讲解

史料实证

581年

长安

杨坚(隋文帝)

589年

结束了长期分裂的局面,顺应了统一多民族国家的历史发展大趋势。

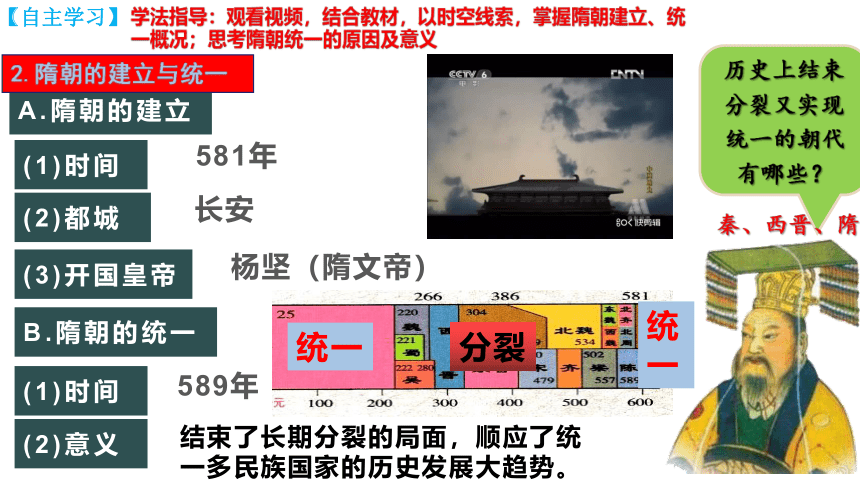

A.隋朝的建立

(3)开国皇帝

(1)时间

(2)都城

B.隋朝的统一

(1)时间

(2)意义

分裂

统一

统一

【自主学习】

学法指导:观看视频,结合教材,以时空线索,掌握隋朝建立、统一概况;思考隋朝统一的原因及意义

历史上结束分裂又实现统一的朝代有哪些?

秦、西晋、隋

2.隋朝的建立与统一

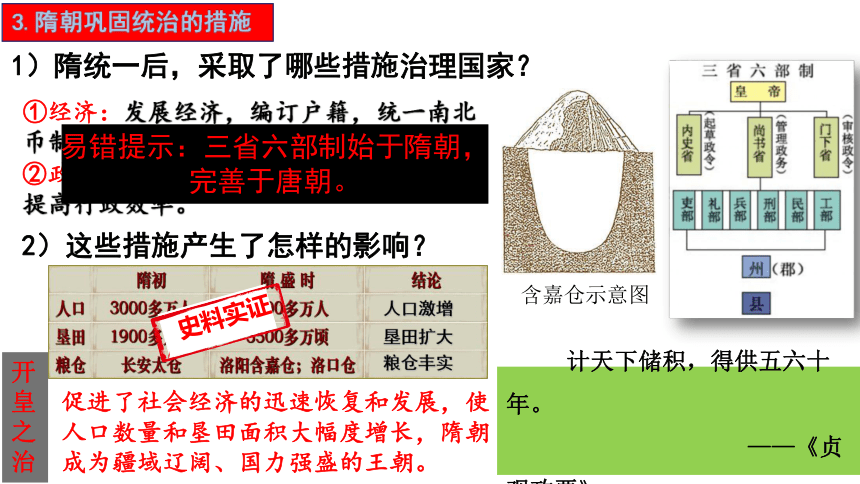

含嘉仓示意图

计天下储积,得供五六十年。

——《贞观政要》

1)隋统一后,采取了哪些措施治理国家?

①经济:发展经济,编订户籍,统一南北币制和度量衡制度;

②政治:加强中央集权,创立三省六部制,提高行政效率。

2)这些措施产生了怎样的影响?

促进了社会经济的迅速恢复和发展,使人口数量和垦田面积大幅度增长,隋朝成为疆域辽阔、国力强盛的王朝。

开皇之治

3.隋朝巩固统治的措施

易错提示:三省六部制始于隋朝,完善于唐朝。

史料实证

隋朝统一南北的原因

想一想

材料一:魏晋南北朝时北方游牧民族内迁,促进了民族大交融;后来出现南北朝对峙,政权更迭频繁,人民渴望统一。

材料二:隋文帝即位后,“勤劳思政”,进行了一系列改革,特别是加强军队建设,为灭陈做了充分准备。

材料三:南陈皇帝陈叔宝深居高阁,整日里花天酒地,荒废朝政。

民族融合

陈的衰弱

人民渴望

杨坚自身因素

4.隋朝统一的原因:

史料实证

唯物史观

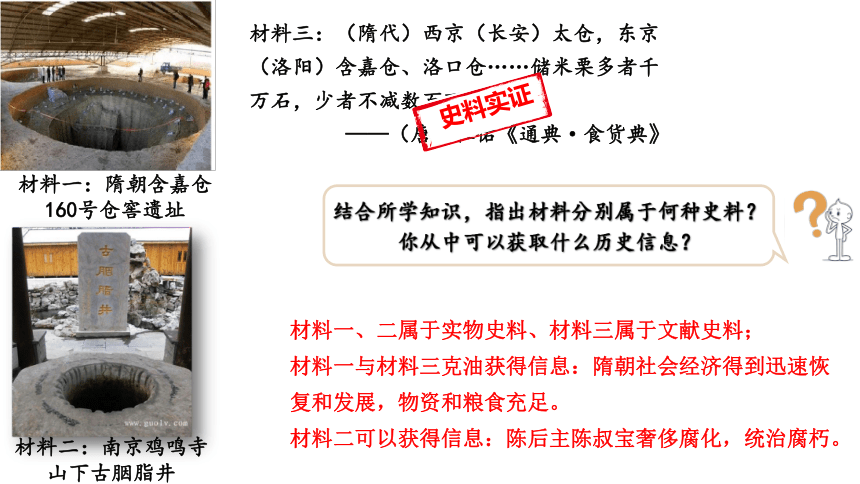

结合所学知识,指出材料分别属于何种史料?你从中可以获取什么历史信息?

材料一、二属于实物史料、材料三属于文献史料;

材料一与材料三克油获得信息:隋朝社会经济得到迅速恢复和发展,物资和粮食充足。

材料二可以获得信息:陈后主陈叔宝奢侈腐化,统治腐朽。

材料三:(隋代)西京(长安)太仓,东京(洛阳)含嘉仓、洛口仓……储米栗多者千万石,少者不减数百万。

——(唐)杜佑《通典·食货典》

材料一:隋朝含嘉仓160号仓窖遗址

材料二:南京鸡鸣寺山下古胭脂井

史料实证

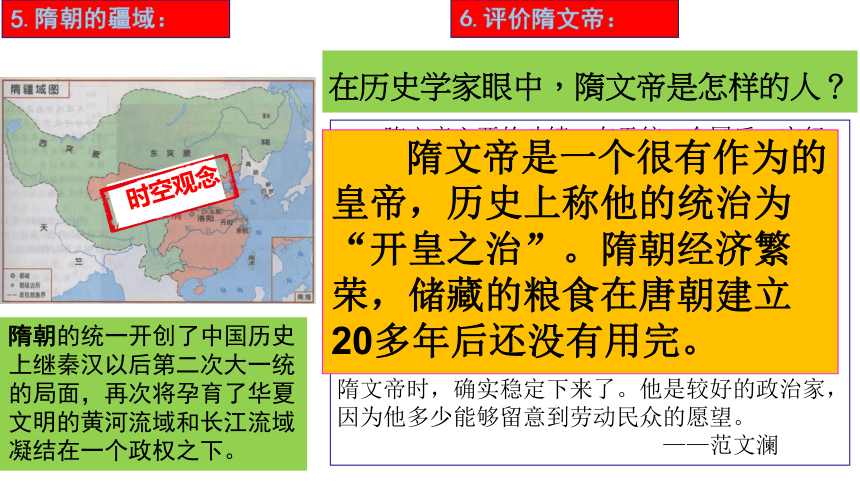

隋文帝主要的功绩,在于统一全国后,实行各种巩固统一的措施,使连续三百年的战事得以停止,全国安宁,南北民众获得休息,社会呈现空前的繁荣。秦始皇创秦制,为汉以后各朝所沿袭,隋文帝创隋制,为唐以后各朝所遵循,秦、隋两朝都有巨大的贡献,不能因为历年短促,忽视它们在历史上的作用。隋文帝在力求巩固国家统一的方针下,行政、定制度,对待敌国等方面,都取得了成就,西晋以来将近三百年的动乱,到隋文帝时,确实稳定下来了。他是较好的政治家,因为他多少能够留意到劳动民众的愿望。

——范文澜

在历史学家眼中,隋文帝是怎样的人?

隋文帝是一个很有作为的皇帝,历史上称他的统治为“开皇之治”。隋朝经济繁荣,储藏的粮食在唐朝建立20多年后还没有用完。

5.隋朝的疆域:

隋朝的统一开创了中国历史上继秦汉以后第二次大一统的局面,再次将孕育了华夏文明的黄河流域和长江流域凝结在一个政权之下。

6.评价隋文帝:

时空观念

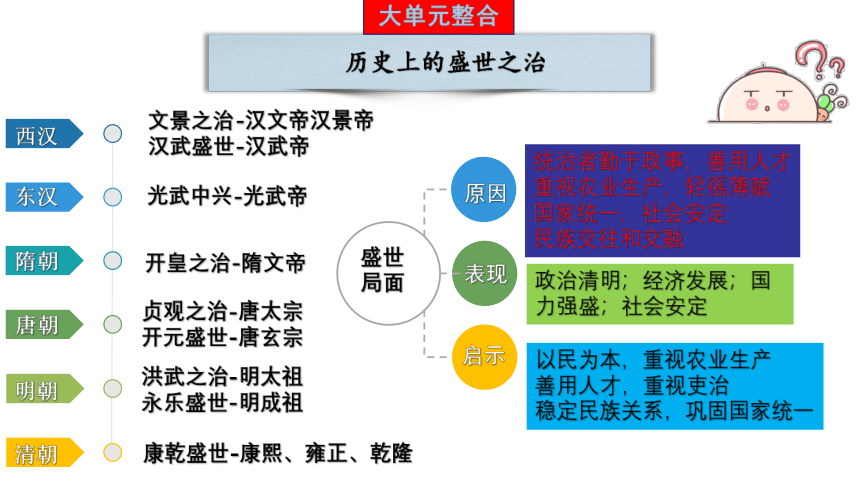

历史上的盛世之治

西汉

东汉

隋朝

唐朝

明朝

清朝

文景之治-汉文帝汉景帝汉武盛世-汉武帝

洪武之治-明太祖

永乐盛世-明成祖

贞观之治-唐太宗

开元盛世-唐玄宗

康乾盛世-康熙、雍正、乾隆

开皇之治-隋文帝

光武中兴-光武帝

盛世局面

启示

原因

表现

统治者勤于政事,善用人才

重视农业生产,轻徭薄赋

国家统一,社会安定

民族交往和交融

政治清明;经济发展;国力强盛;社会安定

以民为本,重视农业生产

善用人才,重视吏治

稳定民族关系,巩固国家统一

大单元整合

琼花说

思考:隋炀帝真的为了贪恋江都美景而开凿大运河吗?

《汴堤柳》

——唐王泠然

隋家天子忆扬州,

厌坐深宫傍海游。

穿地凿山开御路,

鸣笳叠鼓泛清流。

目标导学二、千里运河通南北:巩固统治(开通大运河)

观看视频:隋朝的大运河,思考:隋朝大运河有何作用?

材料一:隋文帝平陈第二年,“ 陈之故境,大抵皆反,大者有众数万,小者数千,共相影响”。开皇十八年下诏“ 吴越之人,往承敝俗,所在之处,私造大船,因相聚结,致有侵害。其江南诸州人间有船长三丈以上,悉括入官”。

材料二: 在经济上,从六朝开始,南方经济持续迅速发展,经济重心虽在北方,但北方的人口众多,长安,洛阳等地区集中了大量的官员和军队,为了保证能有充足的物资供应,隋朝必须转运江南地区富庶的物产到北方。

思考:结合材料,你认为隋炀帝开通大运河的目的是什么?开通大运河需要哪些条件?

隋朝的富庶为大运河的开凿提供了坚实的物质基础。(条件)

直接目的

根本目的

条件:

加强南北经济沟通

加强对南方的控制

巩固隋王朝对全国的统治。

1.目的:

史料实证

隋炀帝利用已有的经济实力,征发几百万人,从605年起,陆续开凿了一条贯通南北的大运河。

大运河以洛阳为中心,北抵涿郡,南至余杭,连接了海河、黄河、淮河、长江和钱塘江五大水系,全长2700多千米。

2.时间:

3.概况:

史料实证

一条动脉:

二千多米:

三个点位:

四段工程:

五大水系:

贯穿南北的大动脉

中心洛阳、北到涿郡、南到余杭

全长2700多米

永济渠、通济渠、邗沟、江南河(永通邗河)

海河、黄河、淮河、长江、钱塘江

钱塘江

洛阳

余杭(杭州)

永济渠

通济渠

邗沟

江南河

海河

黄河

淮水

长江

长安

隋朝的大运河示意图

结合地图,动手画一个大运河的简图

运河名称 通航时间 全长

苏伊士运河 1869年 190.25公里

巴拿马运河 1914年 81.3公里

隋朝大运河

3200公里

610年

隋朝大运河与世界著名运河的比较

直到今天,大运河仍是世界最长的人工运河

4.大运河开通的影响

史料实证

1.是古代世界上最长的运河;

2.体现了我国劳动人民的勤劳智慧和伟大的创造力;

3.南北政治、经济、文化联系的纽带;沟通海、陆交通;

4.促进沿岸地区城镇和工商业的发展。

5.充分利用天然河道、胡泊,运河两岸大规模植树造林,有效保护了生态环境。

4.大运河开通的影响

历史解释

积极:加强了南北地区政治、经济和文化的交流。

消极:劳民伤财,徭役繁重,加重了百姓的负担。

一分为二

辩证看待

你如何评价大运河呢?

汴河直进船

—唐李敬芳

汴河通淮利最多,生人为害亦相和。 东南四十三州地,取尽膏脂是此河。

汴河怀古·其二

—唐皮日休

尽道隋亡为此河,

至今千里赖通波。

若无水殿龙舟事,

共禹论功不较多。

5.大运河开通的评价

功在千秋

弊在当时

唯物史观

思考:魏晋以来,选官制度的依据是什么?

材料:魏文帝初定九品中正之法,郡邑设小中正,州设大中正,由小中正品第人才,以上大中正,大中正核实,以上司徒,司徒再核,然后付尚书选用。此陈群所建白也。” ——赵翼《廿二史札记》卷八

“上品无寒门,

下品无士族。”

目标导学三、打破门第选人才:科举取士制度

隋文帝即位后,开始注重考查人才的学识,初步建立了通过考试选拔人才的制度。

隋炀帝时,创立了进士科,标志着科举制的正式确立。

魏晋南北朝时期:只 注 重 门 第

隋朝:凭 才 学 做 官

1.背景

2.创立

推荐

考试

史料实证

观看视频:科举制的产生,思考:科举制产生什么影响?

从科举制的实际运作结果来看,由于选拔官员有一定的文化标准,从而保证官员队伍具有较高的素质,使精英治国的理想成为历史现实。

——沈为慧《史学阅读与微课设计:中国古代史下》

这样一批具有综合型特征的新官僚,不再如他们的前辈那般甘于俯首“奉行圣旨”,而是“毅然以天下是非为己任”,既关心学术文化又关心政治时务,求学问则往还辨析、切磋琢磨,临时事则争抒己见,意气风发。

——袁行霈《中华文明史》

意义:

①科举制的创立,是中国古代选官制度的一大变革,加强了皇帝在选官和用人上的权力 。

②扩大了官吏选拔的范围,使有才学的人能够由此参政;

③同时也推动了教育的发展。

影响:科举制也成了历朝选拔官吏的主要制度,一直延续了约1300年

3.意义

历史解释

夏商周:世卿世禄制

战国、秦、汉初:军功爵制

汉武帝开始:察举制

魏晋南北朝:九品中正制

血缘

军功

孝廉

门第

拼爹娘

拼人命

拼人品

拼爹娘

隋朝以前选官制度的演变

科举入仕是1300年间几乎所有的知识分子梦寐以求的共同理想和奋斗目标,就像当代知识分子多数参加过高考一样,科举时代读书人从未参加过科举考试的只是少数。

——摘自《中国科举文化》

3.意义

科举制度的演变

隋文帝

隋炀帝

唐太宗

武则天

唐玄宗

宋朝

明清

分科考试

进士科

科举制正式诞生

增加科举考试人数、科目

殿试

武举

增加科举取士名额,提高进士地位

诗赋成为主要考试内容

八股取士

1905年

科举制废除

隋朝:创立

唐朝:完善

宋朝:发展

明清

僵化、直至废除

以积极影响为主

以消极影响为主

范围:以世家贵族为主——平民

标准:门第家世——才能学识

方式:推举——公开考试

趋向:制度化、公平、公正

演变特点

大单元整合

徭役繁重

隋炀帝杨广三征高句丽惨败

隋炀帝开凿大运河

目标导学四、盛极一时二世亡:发人深思(隋朝的灭亡)

材料一:自隋季政乱,徵役繁多,人不聊生,又自折生体,称为福手福足,以避征戍。

——《唐会要》

材料二:九区之内,鸾和岁动,从行宫掖,常十万人,所有供须,皆仰州县。

——《隋书.食货志》卷十九

材料三:又三驾东征辽泽,皆兴百余万众,馈运者(负责运送粮草装备的人)倍之。”

——《通典》卷七

巡游无度

三征辽东

1.背景

史料实证

(1)暴政导致大规模的农民起义。

(2)618年,隋炀帝在江都被部下杀死。

汴河直进船

【唐代】李敬方

汴水通淮利最多,

生人为害亦相和。

东南四十三州地,

取尽脂膏是此河。

隋末农民起义(局部)

汴河连接江淮水好处是很多的,对老百姓来说利和害是连在一起。整个东南的四十三州土地,就是靠这条河把那里的民脂民膏搜刮尽了。

隋朝的存在,在短短不到40年就灭亡了,给后人什么警示?

统治者要体恤民力

2.基本情况

阅读下面表格,分析隋朝与秦朝有哪些相同点?

秦 朝 隋 朝

历史地位

重要制度

大型工程

统治时间

灭亡原因

对后世 的影响

结束春秋战国以来割据混战局面,建第一个统一的中央集权封建国家。

结束了长期分裂割据局面,顺应统一趋势,重建大一统的局面。

专制主义中央集权制度

科举制 三省六部制

修长城,建驰道等

营造东都,建大运河等

15年(秦始皇、秦二世)

38年(隋文帝、隋炀帝)

统治残暴,被农民起义推翻

隋炀帝的暴政

西汉统治者吸取秦亡教训,实行休养生息政策,出现了文景之治、汉武帝大一统的局面。

唐承隋制,唐吸取隋亡教训,

出现贞观之治的局面。

隋朝的统一与灭亡

统一与灭亡

581年建立隋朝

589年统一

618年灭亡

大运河

为了巩固隋王朝的统治

洛阳为中心

加强了南北地区交流

科举制

隋炀帝时正式确立

隋文帝建立考试选拔人才制度

板书设计

第1课 隋朝的统一与灭亡

1. (2022年辽宁盘锦)某班复习课上要求学生对秦、隋两朝的治乱兴衰进行比较,探究两朝的相似之处。下列结论正确的是

A.都是由少数民族贵族建立的王朝 B.都在长安定都

C.都结束了长期分裂,实现了统一 D.都实行科举制

2.(2022年四川成都)中国古代的选官制度经历了长期的发展演变。其中,与史书上“开皇中,明经举”“开皇末,举秀才”的记载相符的是

A.禅让制 B.察举制 C.九品中正制 D.科举制

C

D

评价反馈

3.(2022年山东滨州)缪凤林先生在《唐朝的职官与选举制度》一文中提出:“九品中正之弊致成贵族政治,矫之以科举,而后贡选考试机会均等,不特混贵族平民之阶级,庶民之优秀者,亦得与贵族均享政权.”这段话意在说明科举制度( )

A.强调血缘,看重门第 B.注重才能,机会均等

C.发展教育,扩大基础 D.重视门第,兼顾才能

B

4. (2022年福建)隋朝大运河的开凿冲破我国东西水系自然地理的限制,解决了开辟水源和改造地形等难题;其卓越运能的实现,展示了我国土地测量和水利水运等科技成就和创新能力。这体现了

A.江南地区的开发B.运输工具的改进C.劳动人民的智慧D.计算能力的提高

5.(2022年江苏泰州)下图为中国古代时间轴图,其中阶段③的特征是

A.繁荣与开放的时代

B.民族关系发展和社会变化

C.政权分立与民族交融

D.统一多民族国家的建立和巩固

C

A

评价反馈

6.(2022年重庆A卷)隋唐时期,江都(今扬州)发展较快,经济地位日益重要。据右图可知,江都地位的上升得益于

A.其为隋朝都城之一

B.大运河以其为中心

C.位于运河与长江交汇之地

D.经济重心的南移最终完成

C

中物理

第一单元 隋唐时期:

繁荣与开放的时代

部编版 历史(七下)

第1课 隋朝的统一与灭亡

新课标大单元教学

新课标

新理念

创新设计

核心素养

视频导入

观看视频:中国大运河申遗成功,说一说隋朝为什么要开通大运河?

“天下转漕,仰此一渠。”

从历史上的“南粮北运”、盐运”通道到现在的“北煤南运”干线以及防洪灌溉干流,这条古老的运河至今仍在中国的经济发展中发挥着巨大的作用。

大运河是中国两千多年历史的现实见证,是保存中国古代灿烂文化最丰富的文化长廊、博物馆和百科全书。

顺应趋势大一统,南下灭陈

千里运河通南北:巩固统治

打破门第选人才:科举取士

第1课 隋朝的统一与灭亡

目 录

盛极一时二世亡:发人深思

1

2

3

4

第1课 隋朝的统一与灭亡

第一单元 隋唐时期:

繁荣与开放的时代

2022年课标:通过了解隋朝的兴亡,知道隋朝速亡的原因;了解科举制度创建、大运河开通等史事,从制度、经济等方面认识隋朝在世界历史上的重要地位。

1.知道隋朝建立、统一与灭亡的史实,了解隋朝灭亡的原因;(史料实证)

2.掌握隋朝大运河开通的目的,大运河的概况、地位和作用,能够辩证地评价大运河的开通;(史料实证、历史解释、唯物史观)

3.知道科举制创建的史实,理解科举制开创的影响;(史料实证、历史解释)

4.通过本课学习认识到大运河是中国古代的伟大工程,感受劳动人民的智慧和创造力,同时认识到得民心者得天下的道理。(家国情怀)

培养学科核心素养,落实立德树人目标

核心素养

1.历史回顾:从三国到隋的政权更迭

西晋

南方:

北方:

三

国

魏

蜀

吴

东晋

十六国并存

宋

齐

梁

陈

581年

(鲜卑族)

北魏

东魏

北齐

北周

隋

北朝

589年

南朝

西魏

天下大势分久必合,统一是历史发展的必然趋势

古来得天下之易,未有如隋文帝者,以妇翁之亲,值周宣帝早殂,结郑译等,矫诏入辅政,遂安坐而攘帝位。

——赵翼

目标导学一、顺应趋势大一统:南下灭陈(隋的统一)

新课讲解

史料实证

581年

长安

杨坚(隋文帝)

589年

结束了长期分裂的局面,顺应了统一多民族国家的历史发展大趋势。

A.隋朝的建立

(3)开国皇帝

(1)时间

(2)都城

B.隋朝的统一

(1)时间

(2)意义

分裂

统一

统一

【自主学习】

学法指导:观看视频,结合教材,以时空线索,掌握隋朝建立、统一概况;思考隋朝统一的原因及意义

历史上结束分裂又实现统一的朝代有哪些?

秦、西晋、隋

2.隋朝的建立与统一

含嘉仓示意图

计天下储积,得供五六十年。

——《贞观政要》

1)隋统一后,采取了哪些措施治理国家?

①经济:发展经济,编订户籍,统一南北币制和度量衡制度;

②政治:加强中央集权,创立三省六部制,提高行政效率。

2)这些措施产生了怎样的影响?

促进了社会经济的迅速恢复和发展,使人口数量和垦田面积大幅度增长,隋朝成为疆域辽阔、国力强盛的王朝。

开皇之治

3.隋朝巩固统治的措施

易错提示:三省六部制始于隋朝,完善于唐朝。

史料实证

隋朝统一南北的原因

想一想

材料一:魏晋南北朝时北方游牧民族内迁,促进了民族大交融;后来出现南北朝对峙,政权更迭频繁,人民渴望统一。

材料二:隋文帝即位后,“勤劳思政”,进行了一系列改革,特别是加强军队建设,为灭陈做了充分准备。

材料三:南陈皇帝陈叔宝深居高阁,整日里花天酒地,荒废朝政。

民族融合

陈的衰弱

人民渴望

杨坚自身因素

4.隋朝统一的原因:

史料实证

唯物史观

结合所学知识,指出材料分别属于何种史料?你从中可以获取什么历史信息?

材料一、二属于实物史料、材料三属于文献史料;

材料一与材料三克油获得信息:隋朝社会经济得到迅速恢复和发展,物资和粮食充足。

材料二可以获得信息:陈后主陈叔宝奢侈腐化,统治腐朽。

材料三:(隋代)西京(长安)太仓,东京(洛阳)含嘉仓、洛口仓……储米栗多者千万石,少者不减数百万。

——(唐)杜佑《通典·食货典》

材料一:隋朝含嘉仓160号仓窖遗址

材料二:南京鸡鸣寺山下古胭脂井

史料实证

隋文帝主要的功绩,在于统一全国后,实行各种巩固统一的措施,使连续三百年的战事得以停止,全国安宁,南北民众获得休息,社会呈现空前的繁荣。秦始皇创秦制,为汉以后各朝所沿袭,隋文帝创隋制,为唐以后各朝所遵循,秦、隋两朝都有巨大的贡献,不能因为历年短促,忽视它们在历史上的作用。隋文帝在力求巩固国家统一的方针下,行政、定制度,对待敌国等方面,都取得了成就,西晋以来将近三百年的动乱,到隋文帝时,确实稳定下来了。他是较好的政治家,因为他多少能够留意到劳动民众的愿望。

——范文澜

在历史学家眼中,隋文帝是怎样的人?

隋文帝是一个很有作为的皇帝,历史上称他的统治为“开皇之治”。隋朝经济繁荣,储藏的粮食在唐朝建立20多年后还没有用完。

5.隋朝的疆域:

隋朝的统一开创了中国历史上继秦汉以后第二次大一统的局面,再次将孕育了华夏文明的黄河流域和长江流域凝结在一个政权之下。

6.评价隋文帝:

时空观念

历史上的盛世之治

西汉

东汉

隋朝

唐朝

明朝

清朝

文景之治-汉文帝汉景帝汉武盛世-汉武帝

洪武之治-明太祖

永乐盛世-明成祖

贞观之治-唐太宗

开元盛世-唐玄宗

康乾盛世-康熙、雍正、乾隆

开皇之治-隋文帝

光武中兴-光武帝

盛世局面

启示

原因

表现

统治者勤于政事,善用人才

重视农业生产,轻徭薄赋

国家统一,社会安定

民族交往和交融

政治清明;经济发展;国力强盛;社会安定

以民为本,重视农业生产

善用人才,重视吏治

稳定民族关系,巩固国家统一

大单元整合

琼花说

思考:隋炀帝真的为了贪恋江都美景而开凿大运河吗?

《汴堤柳》

——唐王泠然

隋家天子忆扬州,

厌坐深宫傍海游。

穿地凿山开御路,

鸣笳叠鼓泛清流。

目标导学二、千里运河通南北:巩固统治(开通大运河)

观看视频:隋朝的大运河,思考:隋朝大运河有何作用?

材料一:隋文帝平陈第二年,“ 陈之故境,大抵皆反,大者有众数万,小者数千,共相影响”。开皇十八年下诏“ 吴越之人,往承敝俗,所在之处,私造大船,因相聚结,致有侵害。其江南诸州人间有船长三丈以上,悉括入官”。

材料二: 在经济上,从六朝开始,南方经济持续迅速发展,经济重心虽在北方,但北方的人口众多,长安,洛阳等地区集中了大量的官员和军队,为了保证能有充足的物资供应,隋朝必须转运江南地区富庶的物产到北方。

思考:结合材料,你认为隋炀帝开通大运河的目的是什么?开通大运河需要哪些条件?

隋朝的富庶为大运河的开凿提供了坚实的物质基础。(条件)

直接目的

根本目的

条件:

加强南北经济沟通

加强对南方的控制

巩固隋王朝对全国的统治。

1.目的:

史料实证

隋炀帝利用已有的经济实力,征发几百万人,从605年起,陆续开凿了一条贯通南北的大运河。

大运河以洛阳为中心,北抵涿郡,南至余杭,连接了海河、黄河、淮河、长江和钱塘江五大水系,全长2700多千米。

2.时间:

3.概况:

史料实证

一条动脉:

二千多米:

三个点位:

四段工程:

五大水系:

贯穿南北的大动脉

中心洛阳、北到涿郡、南到余杭

全长2700多米

永济渠、通济渠、邗沟、江南河(永通邗河)

海河、黄河、淮河、长江、钱塘江

钱塘江

洛阳

余杭(杭州)

永济渠

通济渠

邗沟

江南河

海河

黄河

淮水

长江

长安

隋朝的大运河示意图

结合地图,动手画一个大运河的简图

运河名称 通航时间 全长

苏伊士运河 1869年 190.25公里

巴拿马运河 1914年 81.3公里

隋朝大运河

3200公里

610年

隋朝大运河与世界著名运河的比较

直到今天,大运河仍是世界最长的人工运河

4.大运河开通的影响

史料实证

1.是古代世界上最长的运河;

2.体现了我国劳动人民的勤劳智慧和伟大的创造力;

3.南北政治、经济、文化联系的纽带;沟通海、陆交通;

4.促进沿岸地区城镇和工商业的发展。

5.充分利用天然河道、胡泊,运河两岸大规模植树造林,有效保护了生态环境。

4.大运河开通的影响

历史解释

积极:加强了南北地区政治、经济和文化的交流。

消极:劳民伤财,徭役繁重,加重了百姓的负担。

一分为二

辩证看待

你如何评价大运河呢?

汴河直进船

—唐李敬芳

汴河通淮利最多,生人为害亦相和。 东南四十三州地,取尽膏脂是此河。

汴河怀古·其二

—唐皮日休

尽道隋亡为此河,

至今千里赖通波。

若无水殿龙舟事,

共禹论功不较多。

5.大运河开通的评价

功在千秋

弊在当时

唯物史观

思考:魏晋以来,选官制度的依据是什么?

材料:魏文帝初定九品中正之法,郡邑设小中正,州设大中正,由小中正品第人才,以上大中正,大中正核实,以上司徒,司徒再核,然后付尚书选用。此陈群所建白也。” ——赵翼《廿二史札记》卷八

“上品无寒门,

下品无士族。”

目标导学三、打破门第选人才:科举取士制度

隋文帝即位后,开始注重考查人才的学识,初步建立了通过考试选拔人才的制度。

隋炀帝时,创立了进士科,标志着科举制的正式确立。

魏晋南北朝时期:只 注 重 门 第

隋朝:凭 才 学 做 官

1.背景

2.创立

推荐

考试

史料实证

观看视频:科举制的产生,思考:科举制产生什么影响?

从科举制的实际运作结果来看,由于选拔官员有一定的文化标准,从而保证官员队伍具有较高的素质,使精英治国的理想成为历史现实。

——沈为慧《史学阅读与微课设计:中国古代史下》

这样一批具有综合型特征的新官僚,不再如他们的前辈那般甘于俯首“奉行圣旨”,而是“毅然以天下是非为己任”,既关心学术文化又关心政治时务,求学问则往还辨析、切磋琢磨,临时事则争抒己见,意气风发。

——袁行霈《中华文明史》

意义:

①科举制的创立,是中国古代选官制度的一大变革,加强了皇帝在选官和用人上的权力 。

②扩大了官吏选拔的范围,使有才学的人能够由此参政;

③同时也推动了教育的发展。

影响:科举制也成了历朝选拔官吏的主要制度,一直延续了约1300年

3.意义

历史解释

夏商周:世卿世禄制

战国、秦、汉初:军功爵制

汉武帝开始:察举制

魏晋南北朝:九品中正制

血缘

军功

孝廉

门第

拼爹娘

拼人命

拼人品

拼爹娘

隋朝以前选官制度的演变

科举入仕是1300年间几乎所有的知识分子梦寐以求的共同理想和奋斗目标,就像当代知识分子多数参加过高考一样,科举时代读书人从未参加过科举考试的只是少数。

——摘自《中国科举文化》

3.意义

科举制度的演变

隋文帝

隋炀帝

唐太宗

武则天

唐玄宗

宋朝

明清

分科考试

进士科

科举制正式诞生

增加科举考试人数、科目

殿试

武举

增加科举取士名额,提高进士地位

诗赋成为主要考试内容

八股取士

1905年

科举制废除

隋朝:创立

唐朝:完善

宋朝:发展

明清

僵化、直至废除

以积极影响为主

以消极影响为主

范围:以世家贵族为主——平民

标准:门第家世——才能学识

方式:推举——公开考试

趋向:制度化、公平、公正

演变特点

大单元整合

徭役繁重

隋炀帝杨广三征高句丽惨败

隋炀帝开凿大运河

目标导学四、盛极一时二世亡:发人深思(隋朝的灭亡)

材料一:自隋季政乱,徵役繁多,人不聊生,又自折生体,称为福手福足,以避征戍。

——《唐会要》

材料二:九区之内,鸾和岁动,从行宫掖,常十万人,所有供须,皆仰州县。

——《隋书.食货志》卷十九

材料三:又三驾东征辽泽,皆兴百余万众,馈运者(负责运送粮草装备的人)倍之。”

——《通典》卷七

巡游无度

三征辽东

1.背景

史料实证

(1)暴政导致大规模的农民起义。

(2)618年,隋炀帝在江都被部下杀死。

汴河直进船

【唐代】李敬方

汴水通淮利最多,

生人为害亦相和。

东南四十三州地,

取尽脂膏是此河。

隋末农民起义(局部)

汴河连接江淮水好处是很多的,对老百姓来说利和害是连在一起。整个东南的四十三州土地,就是靠这条河把那里的民脂民膏搜刮尽了。

隋朝的存在,在短短不到40年就灭亡了,给后人什么警示?

统治者要体恤民力

2.基本情况

阅读下面表格,分析隋朝与秦朝有哪些相同点?

秦 朝 隋 朝

历史地位

重要制度

大型工程

统治时间

灭亡原因

对后世 的影响

结束春秋战国以来割据混战局面,建第一个统一的中央集权封建国家。

结束了长期分裂割据局面,顺应统一趋势,重建大一统的局面。

专制主义中央集权制度

科举制 三省六部制

修长城,建驰道等

营造东都,建大运河等

15年(秦始皇、秦二世)

38年(隋文帝、隋炀帝)

统治残暴,被农民起义推翻

隋炀帝的暴政

西汉统治者吸取秦亡教训,实行休养生息政策,出现了文景之治、汉武帝大一统的局面。

唐承隋制,唐吸取隋亡教训,

出现贞观之治的局面。

隋朝的统一与灭亡

统一与灭亡

581年建立隋朝

589年统一

618年灭亡

大运河

为了巩固隋王朝的统治

洛阳为中心

加强了南北地区交流

科举制

隋炀帝时正式确立

隋文帝建立考试选拔人才制度

板书设计

第1课 隋朝的统一与灭亡

1. (2022年辽宁盘锦)某班复习课上要求学生对秦、隋两朝的治乱兴衰进行比较,探究两朝的相似之处。下列结论正确的是

A.都是由少数民族贵族建立的王朝 B.都在长安定都

C.都结束了长期分裂,实现了统一 D.都实行科举制

2.(2022年四川成都)中国古代的选官制度经历了长期的发展演变。其中,与史书上“开皇中,明经举”“开皇末,举秀才”的记载相符的是

A.禅让制 B.察举制 C.九品中正制 D.科举制

C

D

评价反馈

3.(2022年山东滨州)缪凤林先生在《唐朝的职官与选举制度》一文中提出:“九品中正之弊致成贵族政治,矫之以科举,而后贡选考试机会均等,不特混贵族平民之阶级,庶民之优秀者,亦得与贵族均享政权.”这段话意在说明科举制度( )

A.强调血缘,看重门第 B.注重才能,机会均等

C.发展教育,扩大基础 D.重视门第,兼顾才能

B

4. (2022年福建)隋朝大运河的开凿冲破我国东西水系自然地理的限制,解决了开辟水源和改造地形等难题;其卓越运能的实现,展示了我国土地测量和水利水运等科技成就和创新能力。这体现了

A.江南地区的开发B.运输工具的改进C.劳动人民的智慧D.计算能力的提高

5.(2022年江苏泰州)下图为中国古代时间轴图,其中阶段③的特征是

A.繁荣与开放的时代

B.民族关系发展和社会变化

C.政权分立与民族交融

D.统一多民族国家的建立和巩固

C

A

评价反馈

6.(2022年重庆A卷)隋唐时期,江都(今扬州)发展较快,经济地位日益重要。据右图可知,江都地位的上升得益于

A.其为隋朝都城之一

B.大运河以其为中心

C.位于运河与长江交汇之地

D.经济重心的南移最终完成

C

同课章节目录

- 第一单元 隋唐时期:繁荣与开放的时代

- 第1课 隋朝的统一与灭亡

- 第2课 从“贞观之治”到“开元盛世”

- 第3课 盛唐气象

- 第4课 唐朝的中外文化交流

- 第5课 安史之乱与唐朝衰亡

- 第二单元 辽宋夏金元时期:民族关系发展和社会变化

- 第6课 北宋的政治

- 第7课 辽、西夏与北宋的并立

- 第8课 金与南宋的对峙

- 第9课 宋代经济的发展

- 第10课 蒙古族的兴起与元朝的建立

- 第11课 元朝的统治

- 第12课 宋元时期的都市和文化

- 第13课 宋元时期的科技与中外交通

- 第三单元 明清时期:统一多民族国家的巩固与发展

- 第14课 明朝的统治

- 第15课 明朝的对外关系

- 第16课 明朝的科技、建筑与文学

- 第17课 明朝的灭亡

- 第18课 统一多民族国家的巩固和发展

- 第19课 清朝前期社会经济的发展

- 第20课 清朝君主专制的强化

- 第21课 清朝前期的文学艺术

- 第22课 活动课:中国传统节日的起源