2022-2023学年青海省西宁市高三(上)期中历史试卷(含解析)

文档属性

| 名称 | 2022-2023学年青海省西宁市高三(上)期中历史试卷(含解析) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 55.3KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2022-12-31 11:22:58 | ||

图片预览

文档简介

2022-2023学年青海省西宁市高三(上)期中历史试卷

题号 一 二 总分

得分

注意事项:

1.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号填写在答题卡上。

2.回答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡对应题目的答案标号涂黑;如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案标号。回答非选择题时,将答案写在答题卡上,写在试卷上无效。

3.考试结束后,本试卷和答题卡一并交回。

第I卷(选择题)

一、单选题(本大题共12小题,共48.0分)

1. 《伦敦新闻画报》报道说:英国远征军逼近大运河所带来的危险,被认为会促使大清皇帝做出个公平合理的安排。俄国正忙于唆使中国反对大英帝国的正当要求,美国和法国派出了他们的战舰来观察我们跟这个不寻常的国家之间的战争。这里的“战争”是( )

A. 鸦片战争 B. 第二次鸦片战争 C. 甲午中日战争 D. 八国联军侵华战争

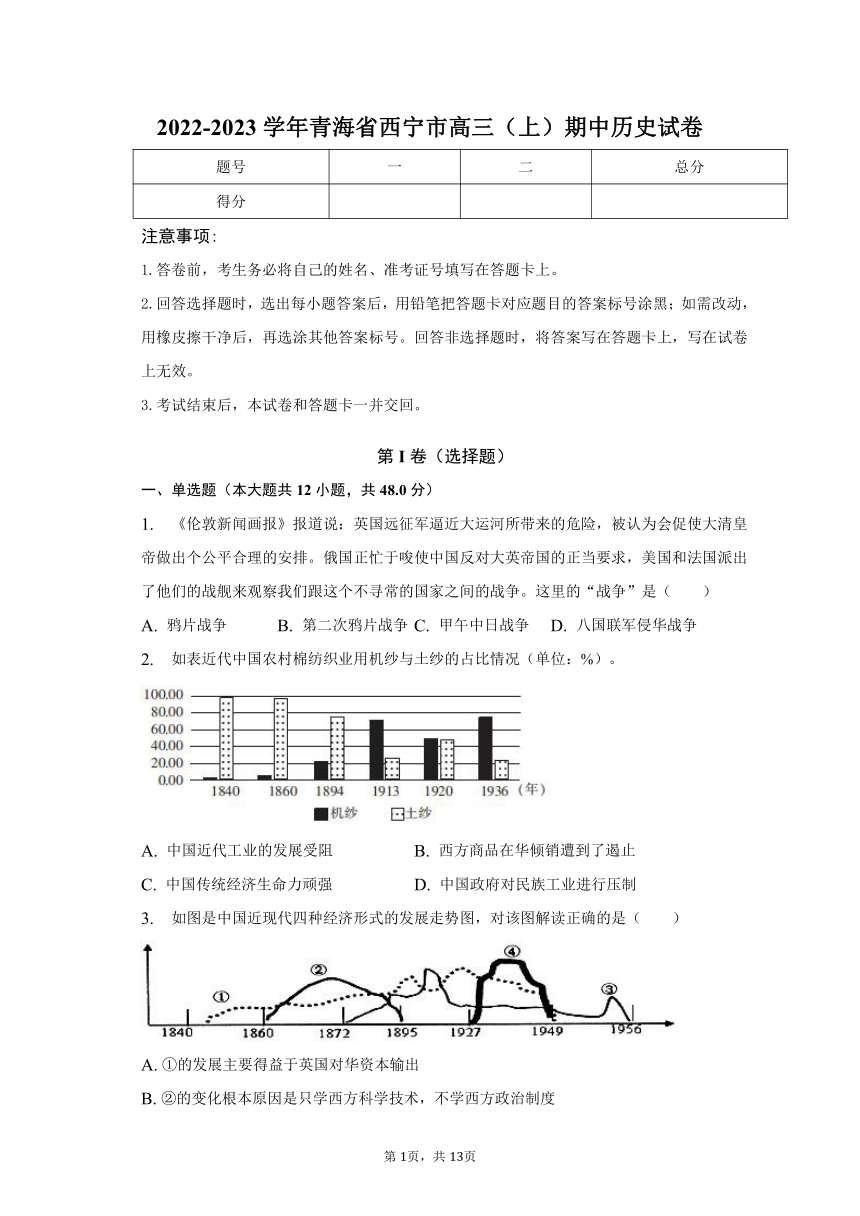

2. 如表近代中国农村棉纺织业用机纱与土纱的占比情况(单位:%)。

A. 中国近代工业的发展受阻 B. 西方商品在华倾销遭到了遏止

C. 中国传统经济生命力顽强 D. 中国政府对民族工业进行压制

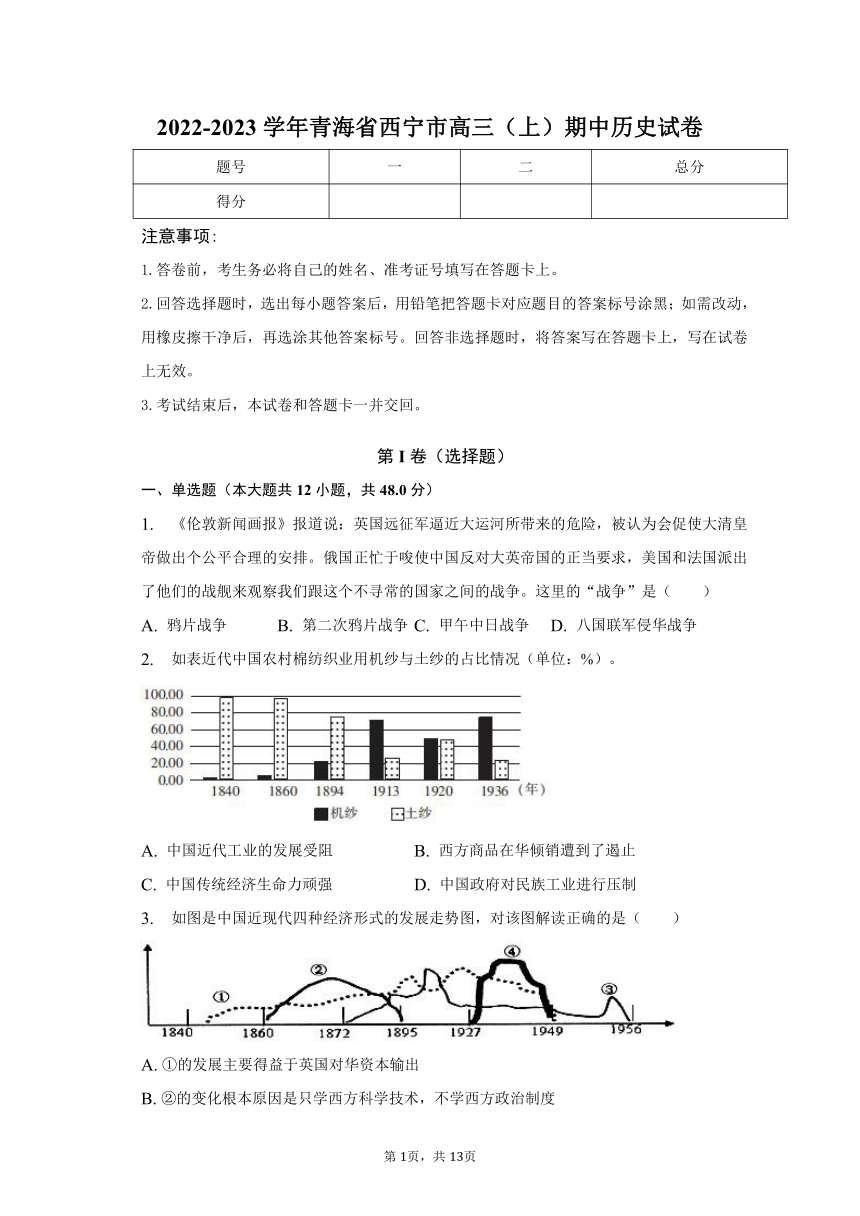

3. 如图是中国近现代四种经济形式的发展走势图,对该图解读正确的是( )

A. ①的发展主要得益于英国对华资本输出

B. ②的变化根本原因是只学西方科学技术,不学西方政治制度

C. ③的趋势表明我国没有完成所有制的转变

D. ④的产生促进了抗战时期民族企业的发展

4. 中国无产阶级从1914年的100多万增加到五四运动前夕的200万人以上。产生人数变化的主要原因是( )

A. 受到俄国十月革命的鼓舞 B. 民族工业进入“黄金时代”

C. 新文化运动促进思想解放 D. 中国被卷入资本主义世界市场

5. 武昌起义后成立的湖北军政府发布公告,宣称“永久建立共和政体”。1911年11月9日,军政府公布《鄂州约法》,规定人民一律平等,有言论、集会、结社、财产、人身等自由,有应任官考试、选举与被选举等权利。由此可知,《鄂州约法》( )

A. 反映了中国近代民主制度的精神 B. 得到了当地广大民众的拥护

C. 保障了资产阶级民主权利的实现 D. 宣告了君主专制制度的结束

6. 李大钊在宣传马克思主义的过程中,号召“知识阶级与劳工阶级打成一片”,并积极推动了马克思主义在中国的传播。这说明( )

A. 马克思主义主要在工人中宣传

B. 李大钊认识到知识分子是工人阶级的一部分

C. 李大钊注重把马克思主义与工人运动相结合

D. 李大钊认为只有工人阶级才能接受马克思主义

7. 如表是抗战防御阶段中共在国统区公开办报情况,这反映了( )

报刊名称 创办时间 地点 备注

《群众》 1937年12月 汉口 宣传共产党抗战方针政策,报道战绩

《新华日报》 1938年1月 武汉 宣传我党抗日主张、报道两党抗战事迹

《战时青年》 1938年1月 武汉 报道国内外形势、救亡运动等

A. 民族矛盾开始成为主要矛盾 B. 中共主导抗日舆论阵地宣传

C. 中共意在增强民众抗战意识 D. 国共两党抗战路线趋于一致

8. 1927-1936年间,中国民族工业得到了较快发展,出现这一现象的原因有( )

A. 摆脱了封建主义、官僚资本主义的压迫

B. 民族工业的资金、技术实力与外国企业不相上下

C. 西方列强忙于战争,放松了对华经济侵略

D. 南京国民政府推行了一系列有利于国民经济发展的政策

9. 1928年,中共“六大”明确提出:“没收外国资本的企业和银行”,而1945年中共“七大”报告指出:“在服从中国法令、有益于中国经济的条件下,外国投资我们是欢迎的”。这一政策的转变( )

A. 反映了国内主要矛盾已发生转变 B. 为解放战争胜利奠定了基础

C. 说明党的工作重心逐步转向城市 D. 适应了中国革命形势的变化

10. 中国共产党领导的多党合作和政治协商制度是中国共产党运用马克思主义政党学说,深刻总结国内外的历史教训,在探索建立中国特色的政党制度方面作出的一大创造性贡献。这说明政治协商制度( )

A. 是马克思主义中国化的产物 B. 为各国政党建设提供了借鉴

C. 调动了各民主党派参政热情 D. 产生于中国社会主义探索期

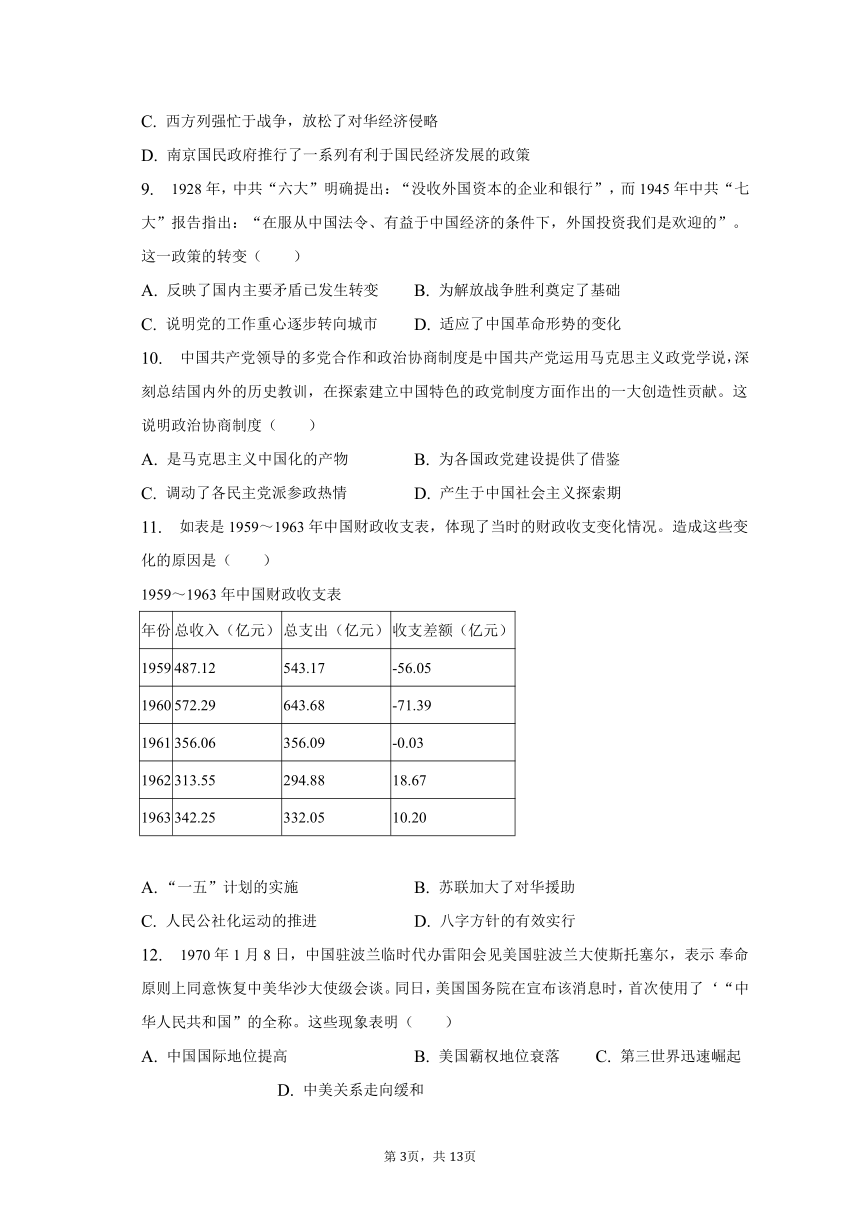

11. 如表是1959~1963年中国财政收支表,体现了当时的财政收支变化情况。造成这些变化的原因是( )

1959~1963年中国财政收支表

年份 总收入(亿元) 总支出(亿元) 收支差额(亿元)

1959 487.12 543.17 -56.05

1960 572.29 643.68 -71.39

1961 356.06 356.09 -0.03

1962 313.55 294.88 18.67

1963 342.25 332.05 10.20

A. “一五”计划的实施 B. 苏联加大了对华援助

C. 人民公社化运动的推进 D. 八字方针的有效实行

12. 1970年1月8日,中国驻波兰临时代办雷阳会见美国驻波兰大使斯托塞尔,表示 奉命原则上同意恢复中美华沙大使级会谈。同日,美国国务院在宣布该消息时,首次使用了‘“中华人民共和国”的全称。这些现象表明( )

A. 中国国际地位提高 B. 美国霸权地位衰落 C. 第三世界迅速崛起 D. 中美关系走向缓和

第II卷(非选择题)

二、材料解析题(本大题共4小题,共52.0分)

13. 阅读材料,完成下列要求。

材料 在研究中国近代史的进程时,某学者提出了近代中国经历从“沉沦”到“谷底”再到“上升”的基本规律,并以此为据对中国近代史阶段特征进行归纳。

阶段 特征

1842年到1901年 近代中国历史不断“沉沦”的时期

1901年到1920年 近代中国“沉沦”到“谷底”的时期

1921到1927年 近代历史明显出现了“上升”趋势

十年内战时期 “上升”与“沉沦”的交织,“沉沦”因素略占优势

抗战时期 主要是“上升”因素起作用

解放战争时期 是“上升”与“沉沦”相交织,“上升”因素起了主导作用

——摘编自张海鹏《唯物史观与民国历史人物评价思考》

根据材料并结合所学知识,从表格中任选一个阶段,并运用史实予以阐述。(要求:明确指出阶段及特征,史实准确,论证充分,表述清晰。)

14. 材料一 ……

三、铁路与公路交通,西有平汉铁路,南有陇海铁路,东有津浦铁路,有菏泽经濮县虽公路有破坏,因平原关系,无大妨碍,仍可通车。

四、……(辖区)共18个县城,大小市镇200余个,村庄万余个,人口有300万。

五、……在粮食方面能自给有余,村庄相距有二三里,村村有沟道,便于开展游击战争。

……

七、群众组织,有自卫队、农救会、青救会、妇救会、儿童团等……

八、群众武装,一般每县有个独立团,县长兼团长;有的有个基干大队;根据地内有游击小组。

——摘自《冀鲁豫边区的概况》(1940年4月)

材料二 你们在去年一年打了大小几千次的仗,打死五万以上的敌伪军,打退了常常几倍几十倍的敌人进攻……收复了许多的失地,许多抗日根据地的面积和人口是扩大了……你们的大功劳,中国人民永远不会忘记,各国人民也已明白。

——摘自《中共中央向敌后军民致贺电》(1944年1月)

(1) 根据材料一,概括冀鲁豫(边区)抗日根据地建立的条件。

(2) 根据材料二并结合所学知识,简析抗日根据地对战胜日本帝国主义的贡献。

15. 阅读材料,完成下列要求。

材料中国的新式邮电始于清朝末年,到民国时期,国家才逐步独立办理邮件及电信传递业务,但仍比较落后。 1927年南京国民政府成立后,在交通部下设邮电总局,管理全国邮政事务,统一邮权。1931年后,邮政总局局长、副局长均由中国人担任。此后,在全国邮政系统中虽然还保留着大批洋员,但不掌握大权。交通部在内地及边远省区增设邮局。至1937年,全国邮政局所共增加3.1015万所,全国邮路共增加12.6755万公里。

1934年10月开办“平快”邮件业务,凡邮件于普通资费外,加付平常快递资费,邮局即按格外迅速手续办理。1935年5月,将新疆、蒙古邮资与内地划归一律。

--摘编自李新总主编《中华民国史》

(1) 根据材料,概括南京国民政府邮政改革的措施。

(2) 根据材料并结合所学知识,简析南京国民政府邮政改革的影响。

16. 材料胡兆富, 1926年出生在山东省济宁市泗水县,1943年参加泰宁抗日游击队,由于上过几年学,经过培训学习后他成为一名卫生员,长期在一线救治伤员。胡兆富先后参加过鲁南战役、开封战役、孟良崮战役、济南战役、淮海战役、渡江战役。经历的大小战役战斗共有46次。在战场上,每当有战友牺牲或者受伤,胡兆富都不顾枪林弹雨、毫不犹豫地冲上去。1948年的开封战斗中,他先后胸部、脑部负伤,仍坚持救出11名伤员。情急危难之时,他也经常扛枪与战友们并肩作战。先后荣获特等功2次、一等功7次、二等功8次、三等功5次、四等功2次,受到毛主席和周总理的接见。1958年,转业到金华兰溪兰江冶炼厂的职工医院工作;1963年奉调到血吸虫病的重灾区常山开展医务工作。离开战场到地方,60多年过去了,胡兆富从未向外人炫耀过他的军功章。1985年胡兆富离休,当时家里一点存款都没有,医院想高薪返聘他,可胡兆富只象征性地收了1元钱的年薪。“为人民服务是应该的,我不想通过这种方式赚外快。”

--摘编自曾杨希《芳华虽逝英雄不老》等

(1) 根据材料并结合所学知识,概括胡兆富对中国革命和建设的贡献。

(2) 根据材料并结合所学知识,指出胡兆富的先进事迹所体现的时代精神。

答案和解析

1.【答案】B

【解析】A.从材料可以看出,这次战争有英国、法国、美国、俄国参与,第一次鸦片战争只有英国。

B.第二次鸦片战争是英法联军侵略美国和俄国进行调停,材料中正好有这四个国家参与。

C.甲午战争是中日之间的战争,其他列强没有直接参与其间。

D.八国联军侵华列强是共同侵略,不存在观察。

故选:B。

本题主要考查第二次鸦片战争,要求学生结合第二次鸦片战争的过程和影响来分析。

解答本题要搞清楚第一次鸦片战争和第二次鸦片战争的过程特征,还要搞清楚甲午战争和八国联军侵华的特点。

2.【答案】C

【解析】依据图示可知,1913年之前中国农村棉纺织业用土纱的比例远高于机纱,1913年之后中国农村棉纺织业用土纱仍然占据一定的比例,这说明中国传统纺纱业的顽强发展,体现了传统经济生命力顽强,故C项正确。

中国农村棉纺织业用土纱仍然占据一定的比例不能说明中国近代工业的发展受阻,故A项错误。

仅从机纱和土纱的比例无法得出西方商品在华倾销遭到遏止,故B项错误。

材料没有涉及中国政府对民族工业的政策,故D项错误。

故选:C。

本题考查近代中国经济结构的变动。解题的关键是正确分析图示,以1913年为分界线,1913年之前中国农村棉纺织业用土纱的比例远高于机纱,1913年之后中国农村棉纺织业用土纱仍然占据一定的比例,说明中国传统经济生命力顽强。

本题考查对近代中国传统经济发展状况的把握,旨在考查学生解读材料、分析理解的能力。

3.【答案】B

【解析】①是所有在中国投资的国家,不是仅仅只有英国,故A项错误;

②是洋务经济,主张“中体西用”,学习西方先进的科学技术,以维护清王朝的封建统治,故B项正确;

③在1956年三大改造后消失,表明我国基本完成所有制的转变,故C项错误;

④的产生阻碍了抗战时期民族企业的发展,故D项错误。

故选:B。

本题主要考查中国近代几种经济成分及其发展状况。解答本题首先要根据所学知识判断出①②③④分别是哪种经济形态。根据所学知识,①是外国资本主义经济,②是洋务经济,③是中国民族资本主义经济,④是官僚资本主义经济。

本题旨在考查学生对中国近代几种经济成分及其发展状况的了解,考查学生图表分析的能力。

4.【答案】B

【解析】结合所学知识,中国无产阶级从1914年的100多万增加到五四运动前夕的200万人以上,主要是因为民族工业进入“黄金时代”,故B正确;

ACD均不符合题意,排除。

故选:B。

本题考查中国民族资本主义的发展,解题的关键是“中国无产阶级从1914年的100多万增加到五四运动前夕的200万人以上”。

本题为中档题,考查中国民族资本主义的发展,考查学生准确解读材料及运用所学知识解决问题的能力。

5.【答案】A

【解析】A.从材料中“规定人民一律平等,有言论、集会、结社、财产、人身等自由,有应任官考试、选举与被选举等权利”明显可以看出是规定人民的民主权利,反映了中国近代民主制度的精神;

B.材料信息看不出得到广大民众的拥护;

C.材料中的约法并不能保障资产阶级民主权利的实现;

D.宣告君主专制制度结束应该是1912清朝皇帝颁布的退位诏书。

故选:A。

本题主要考查辛亥革命,要求学生结合辛亥革命的特征和影响来分析。

解答本题要搞清楚辛亥革命的特点和影响,学生要有一定的结合所学知识理解材料的能力。

6.【答案】C

【解析】材料“知识阶级与劳工阶级打成一片”体现的是李大钊对马克思主义同工人运动相结合的重视,C正确。

劳工阶级不光只有工人阶级,A排除。

B说法不符合材料主旨,材料强调的是马克思主义同工人运动的结合,排除。

D说法过于绝对,排除;

故选:C。

本题关键信息是“知识阶级与劳工阶级打成一片”,结合马克思主义在中国的传播进行分析即可。

本题主要考查的是马克思主义在中国的传播,侧重对材料分析和知识迁移能力的考查,马克思主义在中国的传播,启发了中国先进的知识分子,使他们选择和接受了马克思主义,作为拯救国家、改造社会和推进革命的思想武器。

7.【答案】C

【解析】根据表格信息并结合所学可知,中国共产党通过办报纸宣传抗日主张,意在增强民众的抗战意识,故C项正确;

1935年华北事变后,民族矛盾成为主要矛盾,故A项错误;

材料没有比较信息,无法得出中共主导抗日舆论阵地宣传,故B项错误;

国共两党的抗战路线不一致,中共坚持全面抗战路线,国民党坚持片面抗战路线,故D项错误。

故选:C。

本题考查抗日战争,解题的关键是解读分析材料信息,紧扣抗战背景从民族意识角度分析。

本题考查中共敌后战场的抗战,侧重考查学生解读分析材料、调用所学知识的能力。

8.【答案】D

【解析】“1927-1936年间”是国民政府统治的前期,这一时期民族工业得到了较快发展,出现这一现象的原因主要是:南京国民政府推行了一系列有利于国民经济发展的政策,如国民经济建设运动和币制改革。

故选:D。

本题主要考查近代中国民族工业的发展。解答此题的关键在于抓住题干材料关键词“1927-1936年间”。

本题旨在考查学生对近代民族工业发展的历程的了解,主要考查学生对教材基础知识的掌握,基础题,难度不大。

9.【答案】D

【解析】A.材料体现不出主要矛盾发生变化。

B.1945年七大我们还没有进行解放战争。

C.1945年工作重心没有转向城市。

D.1928年是国共十年对峙时期,要反帝反封建,没收外国资本和银行;而1945年中共七大的时候,是抗日战争时期,要团结以美国为首的西方一些资本主义国家共同抗日,所以对于外资也是欢迎的,因此材料政策转变体现了适应了中国革命形势的变化。

故选:D。

本题主要考查近代中国的民主革命,要求学生结合近代中共的经济政策特征来进行分析。

解答本题要搞清楚国共对峙和抗日战争时期的特征,还要搞清楚当时中共政策的特点,旨在考查学生解读材料、分析理解、运用所学知识解决问题的能力。

10.【答案】A

【解析】中国共产党领导的多党合作和政治协商制度是中国共产党运用马克思主义政党学说,深刻总结国内外的历史教训,在探索建立中国特色的政党制度方面作出的一大创造性贡献,表明政治协商制度是马克思主义中国化的产物,故A正确;

BCD材料未体现,排除。

故选:A。

本题考查多党合作和政治协商制度,解题的关键是“是中国共产党运用马克思主义政党学说,深刻总结国内外的历史教训,在探索建立中国特色的政党制度方面作出的一大创造性贡献”。

本题为中档题,考查多党合作和政治协商制度,有利于国家的集中统一和全国人民的团结;有利于发扬社会主义民主,充分调动各民主党派建设社会主义的积极性。

11.【答案】D

【解析】“一五”计划实施于1953-1956年,排除A项;

20世纪60年代中苏关系恶化,大量撤去对华援助,排除B项;

人民公社化运动对农业生产力发展造成长期的消极影响,故不符合题意,排除C项;

根据题干信息并结合所学可知,1959年至1961年我国处于国民经济困难时期,故整体上处于财政赤字局面,1962年我国开始国民经济调整推行“调整、巩固、充实、提高”的八字方针,国民经济有所好转,故财政收支大体持平,故D项符合题意。

故选:D。

本题考查国民经济的调整、新中国初期的外交、大跃进和人民公社化运动,解答本题需要结合建国初期经济建设的史实,准确解读表格中财政收支的变化。

本题以国民经济调整的影响为切入点,考查建国初期的经济建设,主要考查学生解读表格信息的能力,调动和运用所学的能力。

12.【答案】D

【解析】A.材料现象不能直接体现出中国国际地位提高,而是反映出美国对新中国的态度转变。

B.美国霸权地位的衰落,只是强调现象的背景,不是材料能直接体现出来的信息。

C.第三世界的崛起与材料无关。

D.70年代初,中美关系开始走向缓和,材料就是缓和的表现,。

故选:D。

本题主要考查准备关系的发展,要求学生结合中美关系正常化的特征和影响来分析。

解答问题要搞清楚,中美关系发展的过程特征,学生要有一定的,结合所学知识分析材料的能力。

13.【答案】示例:1842年到1901年是近代中国历史不断“沉沦”的时期。

阐述:19世纪上半期,西方资本主义国家在工业革命的推动下,积极向外扩张,从1840年到1901年,列强相继发动了鸦片战争、第二次鸦片战争、中日甲午战争、八国联军侵华战争等一系列侵略战争,强迫清政府签订了《南京条约》、《马关条约》、《辛丑条约》等不平等条约。

列强对中国发动的侵略战争,严重践踏了中国的国家主权。政治上,破坏了中国的领土完整,严重损害了中国领海、关税、司法等方面的主权。列强还在经济上疯狂地向中国倾销商品和掠夺原料,同时通过政治贷款、勒索赔款、在中国设厂筑路等,控制中国的经济命脉。

因此,在列强的枪炮下,中国国门洞开,由一个主权独立的国家逐渐沦为受外国支配的半殖民地半封建国家,是近代中国历史不断“沉沦”的时期。

【解析】本题属于开放性题。根据表格中有关中国近代“沉沦”和“上升”的阶段性描述,可以任意选择一个阶段,然后结合相关史实进行阐述。如选择沉沦期中1842年到1901年是近代中国历史不断“沉沦”的时期,结合所学分析这一时期中国沉沦的原因和表现,原因主要从列强侵略和签订一系列不平等条约及其影响,表现主要从列强侵略对中国各项主权和中国社会性质的影响进行阐述。最后进行归纳总结,得出结论是在列强的枪炮下,中国国门洞开,由一个主权独立的国家逐渐沦为受外国支配的半殖民地半封建国家,是近代中国历史不断“沉沦”的时期。言之有理即可。

本题考查列强侵略与近代中国人民的抗争和探索,解题的关键是解读表格中中国近代“沉沦”和“上升”的阶段性描述,在这些阶段中任意选择一个阶段,结合列强侵略和近代中国人民抗争的原因、表现以及影响分析。

本题考查列强侵略和近代中国人民抗争的原因、表现以及影响,侧重考查学生解读分析材料、调用所学知识的能力。

14.【答案】【小题1】条件:中国共产党的正确领导;粮食能够自给自足;群众基础良好,有相当力量的革命武装;有利于游击战的地理条件。

【小题2】贡献:沉重打击了日本侵略,增强了抗战胜利的信心,为抗战最终胜利创造了有利条件;对减轻正面战场压力起到关键作用;支援了世界反法西斯战争。

【解析】1. 第(1)问,要求考生对材料进行整理并解读,从地理区位、人口、粮食、群众组织、群众武装、中国共产党的正确领导等方面分析作答。

2. 第(2)问,根据材料“许多抗日根据地的面积和人口是扩大了”“中国人民”“各国人民”等信息并结合所学知识,从打击侵略者、增强抗战胜利信心、支援和配合正面战场、争取抗战胜利、支援和配合世界反法西斯战争等角度分析即可。

15.【答案】【小题1】措施:设立邮电总局,统一管理全国邮政事务;由中国人取代洋员主管国家邮政;在全国各地普遍建立邮局;开办快递业务。

【小题2】影响:改变了洋员支配中国邮政的局面;中国的邮政管理权基本上被收回;促进了中国邮政事业的发展;拓展了边疆邮政事务;使全国邮政得到发展和规范;为抗战时期乃至新中国邮政事业的稳定与发展奠定了基础。

【解析】本题考查南京国民政府邮政改革。第一问的措施,依据材料内容逐一分析概括;第二问的影响,依据材料中的改革错误和成效,结合所学从对中国邮政传统局面、对邮政管理权、对邮政事业、对边疆邮政事务、对全国邮政发展以及对后世等方面的影响分析。

本题考查南京国民政府邮政改革的内容和影响,侧重考查学生解读分析材料、调用所学知识的能力。

16.【答案】【小题1】贡献:参加扰日战争和解放战争,积极救治伤员;直接参加战斗,为建立新中国做出贡献;转业地方医院,为社会主义建设和保障人民生命健康做出贡献;深人抗疫-线,为抗击疫情做出贡献。

【小题2】时代精神:忠诚于祖国,忠诚于党;不忘初心,牢记使命;不怕危险和困难,勇往直前;淡泊名利,深藏功名。

【解析】(1)本题考查近代中国历史人物。解题时要能够通过材料回答胡兆富在中国革命和建设中的主要贡献。

(2)本题考查近代中国历史人物。这题关键是学生能够理解时代精神的具体内涵。

解答本题关键是学生通过材料结合所学知识分析历史人物的主要活动及其时代精神。主要考查学生对材料信息的解读能力和知识的迁移运用能力。

第1页,共1页

题号 一 二 总分

得分

注意事项:

1.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号填写在答题卡上。

2.回答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡对应题目的答案标号涂黑;如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案标号。回答非选择题时,将答案写在答题卡上,写在试卷上无效。

3.考试结束后,本试卷和答题卡一并交回。

第I卷(选择题)

一、单选题(本大题共12小题,共48.0分)

1. 《伦敦新闻画报》报道说:英国远征军逼近大运河所带来的危险,被认为会促使大清皇帝做出个公平合理的安排。俄国正忙于唆使中国反对大英帝国的正当要求,美国和法国派出了他们的战舰来观察我们跟这个不寻常的国家之间的战争。这里的“战争”是( )

A. 鸦片战争 B. 第二次鸦片战争 C. 甲午中日战争 D. 八国联军侵华战争

2. 如表近代中国农村棉纺织业用机纱与土纱的占比情况(单位:%)。

A. 中国近代工业的发展受阻 B. 西方商品在华倾销遭到了遏止

C. 中国传统经济生命力顽强 D. 中国政府对民族工业进行压制

3. 如图是中国近现代四种经济形式的发展走势图,对该图解读正确的是( )

A. ①的发展主要得益于英国对华资本输出

B. ②的变化根本原因是只学西方科学技术,不学西方政治制度

C. ③的趋势表明我国没有完成所有制的转变

D. ④的产生促进了抗战时期民族企业的发展

4. 中国无产阶级从1914年的100多万增加到五四运动前夕的200万人以上。产生人数变化的主要原因是( )

A. 受到俄国十月革命的鼓舞 B. 民族工业进入“黄金时代”

C. 新文化运动促进思想解放 D. 中国被卷入资本主义世界市场

5. 武昌起义后成立的湖北军政府发布公告,宣称“永久建立共和政体”。1911年11月9日,军政府公布《鄂州约法》,规定人民一律平等,有言论、集会、结社、财产、人身等自由,有应任官考试、选举与被选举等权利。由此可知,《鄂州约法》( )

A. 反映了中国近代民主制度的精神 B. 得到了当地广大民众的拥护

C. 保障了资产阶级民主权利的实现 D. 宣告了君主专制制度的结束

6. 李大钊在宣传马克思主义的过程中,号召“知识阶级与劳工阶级打成一片”,并积极推动了马克思主义在中国的传播。这说明( )

A. 马克思主义主要在工人中宣传

B. 李大钊认识到知识分子是工人阶级的一部分

C. 李大钊注重把马克思主义与工人运动相结合

D. 李大钊认为只有工人阶级才能接受马克思主义

7. 如表是抗战防御阶段中共在国统区公开办报情况,这反映了( )

报刊名称 创办时间 地点 备注

《群众》 1937年12月 汉口 宣传共产党抗战方针政策,报道战绩

《新华日报》 1938年1月 武汉 宣传我党抗日主张、报道两党抗战事迹

《战时青年》 1938年1月 武汉 报道国内外形势、救亡运动等

A. 民族矛盾开始成为主要矛盾 B. 中共主导抗日舆论阵地宣传

C. 中共意在增强民众抗战意识 D. 国共两党抗战路线趋于一致

8. 1927-1936年间,中国民族工业得到了较快发展,出现这一现象的原因有( )

A. 摆脱了封建主义、官僚资本主义的压迫

B. 民族工业的资金、技术实力与外国企业不相上下

C. 西方列强忙于战争,放松了对华经济侵略

D. 南京国民政府推行了一系列有利于国民经济发展的政策

9. 1928年,中共“六大”明确提出:“没收外国资本的企业和银行”,而1945年中共“七大”报告指出:“在服从中国法令、有益于中国经济的条件下,外国投资我们是欢迎的”。这一政策的转变( )

A. 反映了国内主要矛盾已发生转变 B. 为解放战争胜利奠定了基础

C. 说明党的工作重心逐步转向城市 D. 适应了中国革命形势的变化

10. 中国共产党领导的多党合作和政治协商制度是中国共产党运用马克思主义政党学说,深刻总结国内外的历史教训,在探索建立中国特色的政党制度方面作出的一大创造性贡献。这说明政治协商制度( )

A. 是马克思主义中国化的产物 B. 为各国政党建设提供了借鉴

C. 调动了各民主党派参政热情 D. 产生于中国社会主义探索期

11. 如表是1959~1963年中国财政收支表,体现了当时的财政收支变化情况。造成这些变化的原因是( )

1959~1963年中国财政收支表

年份 总收入(亿元) 总支出(亿元) 收支差额(亿元)

1959 487.12 543.17 -56.05

1960 572.29 643.68 -71.39

1961 356.06 356.09 -0.03

1962 313.55 294.88 18.67

1963 342.25 332.05 10.20

A. “一五”计划的实施 B. 苏联加大了对华援助

C. 人民公社化运动的推进 D. 八字方针的有效实行

12. 1970年1月8日,中国驻波兰临时代办雷阳会见美国驻波兰大使斯托塞尔,表示 奉命原则上同意恢复中美华沙大使级会谈。同日,美国国务院在宣布该消息时,首次使用了‘“中华人民共和国”的全称。这些现象表明( )

A. 中国国际地位提高 B. 美国霸权地位衰落 C. 第三世界迅速崛起 D. 中美关系走向缓和

第II卷(非选择题)

二、材料解析题(本大题共4小题,共52.0分)

13. 阅读材料,完成下列要求。

材料 在研究中国近代史的进程时,某学者提出了近代中国经历从“沉沦”到“谷底”再到“上升”的基本规律,并以此为据对中国近代史阶段特征进行归纳。

阶段 特征

1842年到1901年 近代中国历史不断“沉沦”的时期

1901年到1920年 近代中国“沉沦”到“谷底”的时期

1921到1927年 近代历史明显出现了“上升”趋势

十年内战时期 “上升”与“沉沦”的交织,“沉沦”因素略占优势

抗战时期 主要是“上升”因素起作用

解放战争时期 是“上升”与“沉沦”相交织,“上升”因素起了主导作用

——摘编自张海鹏《唯物史观与民国历史人物评价思考》

根据材料并结合所学知识,从表格中任选一个阶段,并运用史实予以阐述。(要求:明确指出阶段及特征,史实准确,论证充分,表述清晰。)

14. 材料一 ……

三、铁路与公路交通,西有平汉铁路,南有陇海铁路,东有津浦铁路,有菏泽经濮县虽公路有破坏,因平原关系,无大妨碍,仍可通车。

四、……(辖区)共18个县城,大小市镇200余个,村庄万余个,人口有300万。

五、……在粮食方面能自给有余,村庄相距有二三里,村村有沟道,便于开展游击战争。

……

七、群众组织,有自卫队、农救会、青救会、妇救会、儿童团等……

八、群众武装,一般每县有个独立团,县长兼团长;有的有个基干大队;根据地内有游击小组。

——摘自《冀鲁豫边区的概况》(1940年4月)

材料二 你们在去年一年打了大小几千次的仗,打死五万以上的敌伪军,打退了常常几倍几十倍的敌人进攻……收复了许多的失地,许多抗日根据地的面积和人口是扩大了……你们的大功劳,中国人民永远不会忘记,各国人民也已明白。

——摘自《中共中央向敌后军民致贺电》(1944年1月)

(1) 根据材料一,概括冀鲁豫(边区)抗日根据地建立的条件。

(2) 根据材料二并结合所学知识,简析抗日根据地对战胜日本帝国主义的贡献。

15. 阅读材料,完成下列要求。

材料中国的新式邮电始于清朝末年,到民国时期,国家才逐步独立办理邮件及电信传递业务,但仍比较落后。 1927年南京国民政府成立后,在交通部下设邮电总局,管理全国邮政事务,统一邮权。1931年后,邮政总局局长、副局长均由中国人担任。此后,在全国邮政系统中虽然还保留着大批洋员,但不掌握大权。交通部在内地及边远省区增设邮局。至1937年,全国邮政局所共增加3.1015万所,全国邮路共增加12.6755万公里。

1934年10月开办“平快”邮件业务,凡邮件于普通资费外,加付平常快递资费,邮局即按格外迅速手续办理。1935年5月,将新疆、蒙古邮资与内地划归一律。

--摘编自李新总主编《中华民国史》

(1) 根据材料,概括南京国民政府邮政改革的措施。

(2) 根据材料并结合所学知识,简析南京国民政府邮政改革的影响。

16. 材料胡兆富, 1926年出生在山东省济宁市泗水县,1943年参加泰宁抗日游击队,由于上过几年学,经过培训学习后他成为一名卫生员,长期在一线救治伤员。胡兆富先后参加过鲁南战役、开封战役、孟良崮战役、济南战役、淮海战役、渡江战役。经历的大小战役战斗共有46次。在战场上,每当有战友牺牲或者受伤,胡兆富都不顾枪林弹雨、毫不犹豫地冲上去。1948年的开封战斗中,他先后胸部、脑部负伤,仍坚持救出11名伤员。情急危难之时,他也经常扛枪与战友们并肩作战。先后荣获特等功2次、一等功7次、二等功8次、三等功5次、四等功2次,受到毛主席和周总理的接见。1958年,转业到金华兰溪兰江冶炼厂的职工医院工作;1963年奉调到血吸虫病的重灾区常山开展医务工作。离开战场到地方,60多年过去了,胡兆富从未向外人炫耀过他的军功章。1985年胡兆富离休,当时家里一点存款都没有,医院想高薪返聘他,可胡兆富只象征性地收了1元钱的年薪。“为人民服务是应该的,我不想通过这种方式赚外快。”

--摘编自曾杨希《芳华虽逝英雄不老》等

(1) 根据材料并结合所学知识,概括胡兆富对中国革命和建设的贡献。

(2) 根据材料并结合所学知识,指出胡兆富的先进事迹所体现的时代精神。

答案和解析

1.【答案】B

【解析】A.从材料可以看出,这次战争有英国、法国、美国、俄国参与,第一次鸦片战争只有英国。

B.第二次鸦片战争是英法联军侵略美国和俄国进行调停,材料中正好有这四个国家参与。

C.甲午战争是中日之间的战争,其他列强没有直接参与其间。

D.八国联军侵华列强是共同侵略,不存在观察。

故选:B。

本题主要考查第二次鸦片战争,要求学生结合第二次鸦片战争的过程和影响来分析。

解答本题要搞清楚第一次鸦片战争和第二次鸦片战争的过程特征,还要搞清楚甲午战争和八国联军侵华的特点。

2.【答案】C

【解析】依据图示可知,1913年之前中国农村棉纺织业用土纱的比例远高于机纱,1913年之后中国农村棉纺织业用土纱仍然占据一定的比例,这说明中国传统纺纱业的顽强发展,体现了传统经济生命力顽强,故C项正确。

中国农村棉纺织业用土纱仍然占据一定的比例不能说明中国近代工业的发展受阻,故A项错误。

仅从机纱和土纱的比例无法得出西方商品在华倾销遭到遏止,故B项错误。

材料没有涉及中国政府对民族工业的政策,故D项错误。

故选:C。

本题考查近代中国经济结构的变动。解题的关键是正确分析图示,以1913年为分界线,1913年之前中国农村棉纺织业用土纱的比例远高于机纱,1913年之后中国农村棉纺织业用土纱仍然占据一定的比例,说明中国传统经济生命力顽强。

本题考查对近代中国传统经济发展状况的把握,旨在考查学生解读材料、分析理解的能力。

3.【答案】B

【解析】①是所有在中国投资的国家,不是仅仅只有英国,故A项错误;

②是洋务经济,主张“中体西用”,学习西方先进的科学技术,以维护清王朝的封建统治,故B项正确;

③在1956年三大改造后消失,表明我国基本完成所有制的转变,故C项错误;

④的产生阻碍了抗战时期民族企业的发展,故D项错误。

故选:B。

本题主要考查中国近代几种经济成分及其发展状况。解答本题首先要根据所学知识判断出①②③④分别是哪种经济形态。根据所学知识,①是外国资本主义经济,②是洋务经济,③是中国民族资本主义经济,④是官僚资本主义经济。

本题旨在考查学生对中国近代几种经济成分及其发展状况的了解,考查学生图表分析的能力。

4.【答案】B

【解析】结合所学知识,中国无产阶级从1914年的100多万增加到五四运动前夕的200万人以上,主要是因为民族工业进入“黄金时代”,故B正确;

ACD均不符合题意,排除。

故选:B。

本题考查中国民族资本主义的发展,解题的关键是“中国无产阶级从1914年的100多万增加到五四运动前夕的200万人以上”。

本题为中档题,考查中国民族资本主义的发展,考查学生准确解读材料及运用所学知识解决问题的能力。

5.【答案】A

【解析】A.从材料中“规定人民一律平等,有言论、集会、结社、财产、人身等自由,有应任官考试、选举与被选举等权利”明显可以看出是规定人民的民主权利,反映了中国近代民主制度的精神;

B.材料信息看不出得到广大民众的拥护;

C.材料中的约法并不能保障资产阶级民主权利的实现;

D.宣告君主专制制度结束应该是1912清朝皇帝颁布的退位诏书。

故选:A。

本题主要考查辛亥革命,要求学生结合辛亥革命的特征和影响来分析。

解答本题要搞清楚辛亥革命的特点和影响,学生要有一定的结合所学知识理解材料的能力。

6.【答案】C

【解析】材料“知识阶级与劳工阶级打成一片”体现的是李大钊对马克思主义同工人运动相结合的重视,C正确。

劳工阶级不光只有工人阶级,A排除。

B说法不符合材料主旨,材料强调的是马克思主义同工人运动的结合,排除。

D说法过于绝对,排除;

故选:C。

本题关键信息是“知识阶级与劳工阶级打成一片”,结合马克思主义在中国的传播进行分析即可。

本题主要考查的是马克思主义在中国的传播,侧重对材料分析和知识迁移能力的考查,马克思主义在中国的传播,启发了中国先进的知识分子,使他们选择和接受了马克思主义,作为拯救国家、改造社会和推进革命的思想武器。

7.【答案】C

【解析】根据表格信息并结合所学可知,中国共产党通过办报纸宣传抗日主张,意在增强民众的抗战意识,故C项正确;

1935年华北事变后,民族矛盾成为主要矛盾,故A项错误;

材料没有比较信息,无法得出中共主导抗日舆论阵地宣传,故B项错误;

国共两党的抗战路线不一致,中共坚持全面抗战路线,国民党坚持片面抗战路线,故D项错误。

故选:C。

本题考查抗日战争,解题的关键是解读分析材料信息,紧扣抗战背景从民族意识角度分析。

本题考查中共敌后战场的抗战,侧重考查学生解读分析材料、调用所学知识的能力。

8.【答案】D

【解析】“1927-1936年间”是国民政府统治的前期,这一时期民族工业得到了较快发展,出现这一现象的原因主要是:南京国民政府推行了一系列有利于国民经济发展的政策,如国民经济建设运动和币制改革。

故选:D。

本题主要考查近代中国民族工业的发展。解答此题的关键在于抓住题干材料关键词“1927-1936年间”。

本题旨在考查学生对近代民族工业发展的历程的了解,主要考查学生对教材基础知识的掌握,基础题,难度不大。

9.【答案】D

【解析】A.材料体现不出主要矛盾发生变化。

B.1945年七大我们还没有进行解放战争。

C.1945年工作重心没有转向城市。

D.1928年是国共十年对峙时期,要反帝反封建,没收外国资本和银行;而1945年中共七大的时候,是抗日战争时期,要团结以美国为首的西方一些资本主义国家共同抗日,所以对于外资也是欢迎的,因此材料政策转变体现了适应了中国革命形势的变化。

故选:D。

本题主要考查近代中国的民主革命,要求学生结合近代中共的经济政策特征来进行分析。

解答本题要搞清楚国共对峙和抗日战争时期的特征,还要搞清楚当时中共政策的特点,旨在考查学生解读材料、分析理解、运用所学知识解决问题的能力。

10.【答案】A

【解析】中国共产党领导的多党合作和政治协商制度是中国共产党运用马克思主义政党学说,深刻总结国内外的历史教训,在探索建立中国特色的政党制度方面作出的一大创造性贡献,表明政治协商制度是马克思主义中国化的产物,故A正确;

BCD材料未体现,排除。

故选:A。

本题考查多党合作和政治协商制度,解题的关键是“是中国共产党运用马克思主义政党学说,深刻总结国内外的历史教训,在探索建立中国特色的政党制度方面作出的一大创造性贡献”。

本题为中档题,考查多党合作和政治协商制度,有利于国家的集中统一和全国人民的团结;有利于发扬社会主义民主,充分调动各民主党派建设社会主义的积极性。

11.【答案】D

【解析】“一五”计划实施于1953-1956年,排除A项;

20世纪60年代中苏关系恶化,大量撤去对华援助,排除B项;

人民公社化运动对农业生产力发展造成长期的消极影响,故不符合题意,排除C项;

根据题干信息并结合所学可知,1959年至1961年我国处于国民经济困难时期,故整体上处于财政赤字局面,1962年我国开始国民经济调整推行“调整、巩固、充实、提高”的八字方针,国民经济有所好转,故财政收支大体持平,故D项符合题意。

故选:D。

本题考查国民经济的调整、新中国初期的外交、大跃进和人民公社化运动,解答本题需要结合建国初期经济建设的史实,准确解读表格中财政收支的变化。

本题以国民经济调整的影响为切入点,考查建国初期的经济建设,主要考查学生解读表格信息的能力,调动和运用所学的能力。

12.【答案】D

【解析】A.材料现象不能直接体现出中国国际地位提高,而是反映出美国对新中国的态度转变。

B.美国霸权地位的衰落,只是强调现象的背景,不是材料能直接体现出来的信息。

C.第三世界的崛起与材料无关。

D.70年代初,中美关系开始走向缓和,材料就是缓和的表现,。

故选:D。

本题主要考查准备关系的发展,要求学生结合中美关系正常化的特征和影响来分析。

解答问题要搞清楚,中美关系发展的过程特征,学生要有一定的,结合所学知识分析材料的能力。

13.【答案】示例:1842年到1901年是近代中国历史不断“沉沦”的时期。

阐述:19世纪上半期,西方资本主义国家在工业革命的推动下,积极向外扩张,从1840年到1901年,列强相继发动了鸦片战争、第二次鸦片战争、中日甲午战争、八国联军侵华战争等一系列侵略战争,强迫清政府签订了《南京条约》、《马关条约》、《辛丑条约》等不平等条约。

列强对中国发动的侵略战争,严重践踏了中国的国家主权。政治上,破坏了中国的领土完整,严重损害了中国领海、关税、司法等方面的主权。列强还在经济上疯狂地向中国倾销商品和掠夺原料,同时通过政治贷款、勒索赔款、在中国设厂筑路等,控制中国的经济命脉。

因此,在列强的枪炮下,中国国门洞开,由一个主权独立的国家逐渐沦为受外国支配的半殖民地半封建国家,是近代中国历史不断“沉沦”的时期。

【解析】本题属于开放性题。根据表格中有关中国近代“沉沦”和“上升”的阶段性描述,可以任意选择一个阶段,然后结合相关史实进行阐述。如选择沉沦期中1842年到1901年是近代中国历史不断“沉沦”的时期,结合所学分析这一时期中国沉沦的原因和表现,原因主要从列强侵略和签订一系列不平等条约及其影响,表现主要从列强侵略对中国各项主权和中国社会性质的影响进行阐述。最后进行归纳总结,得出结论是在列强的枪炮下,中国国门洞开,由一个主权独立的国家逐渐沦为受外国支配的半殖民地半封建国家,是近代中国历史不断“沉沦”的时期。言之有理即可。

本题考查列强侵略与近代中国人民的抗争和探索,解题的关键是解读表格中中国近代“沉沦”和“上升”的阶段性描述,在这些阶段中任意选择一个阶段,结合列强侵略和近代中国人民抗争的原因、表现以及影响分析。

本题考查列强侵略和近代中国人民抗争的原因、表现以及影响,侧重考查学生解读分析材料、调用所学知识的能力。

14.【答案】【小题1】条件:中国共产党的正确领导;粮食能够自给自足;群众基础良好,有相当力量的革命武装;有利于游击战的地理条件。

【小题2】贡献:沉重打击了日本侵略,增强了抗战胜利的信心,为抗战最终胜利创造了有利条件;对减轻正面战场压力起到关键作用;支援了世界反法西斯战争。

【解析】1. 第(1)问,要求考生对材料进行整理并解读,从地理区位、人口、粮食、群众组织、群众武装、中国共产党的正确领导等方面分析作答。

2. 第(2)问,根据材料“许多抗日根据地的面积和人口是扩大了”“中国人民”“各国人民”等信息并结合所学知识,从打击侵略者、增强抗战胜利信心、支援和配合正面战场、争取抗战胜利、支援和配合世界反法西斯战争等角度分析即可。

15.【答案】【小题1】措施:设立邮电总局,统一管理全国邮政事务;由中国人取代洋员主管国家邮政;在全国各地普遍建立邮局;开办快递业务。

【小题2】影响:改变了洋员支配中国邮政的局面;中国的邮政管理权基本上被收回;促进了中国邮政事业的发展;拓展了边疆邮政事务;使全国邮政得到发展和规范;为抗战时期乃至新中国邮政事业的稳定与发展奠定了基础。

【解析】本题考查南京国民政府邮政改革。第一问的措施,依据材料内容逐一分析概括;第二问的影响,依据材料中的改革错误和成效,结合所学从对中国邮政传统局面、对邮政管理权、对邮政事业、对边疆邮政事务、对全国邮政发展以及对后世等方面的影响分析。

本题考查南京国民政府邮政改革的内容和影响,侧重考查学生解读分析材料、调用所学知识的能力。

16.【答案】【小题1】贡献:参加扰日战争和解放战争,积极救治伤员;直接参加战斗,为建立新中国做出贡献;转业地方医院,为社会主义建设和保障人民生命健康做出贡献;深人抗疫-线,为抗击疫情做出贡献。

【小题2】时代精神:忠诚于祖国,忠诚于党;不忘初心,牢记使命;不怕危险和困难,勇往直前;淡泊名利,深藏功名。

【解析】(1)本题考查近代中国历史人物。解题时要能够通过材料回答胡兆富在中国革命和建设中的主要贡献。

(2)本题考查近代中国历史人物。这题关键是学生能够理解时代精神的具体内涵。

解答本题关键是学生通过材料结合所学知识分析历史人物的主要活动及其时代精神。主要考查学生对材料信息的解读能力和知识的迁移运用能力。

第1页,共1页

同课章节目录