力与运动——天体运动(学案)-2023年新高考物理二轮复习专题讲义

文档属性

| 名称 | 力与运动——天体运动(学案)-2023年新高考物理二轮复习专题讲义 |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 430.6KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(2019) | ||

| 科目 | 物理 | ||

| 更新时间 | 2022-12-31 21:40:36 | ||

图片预览

文档简介

天体运动

天体的质量和密度计算

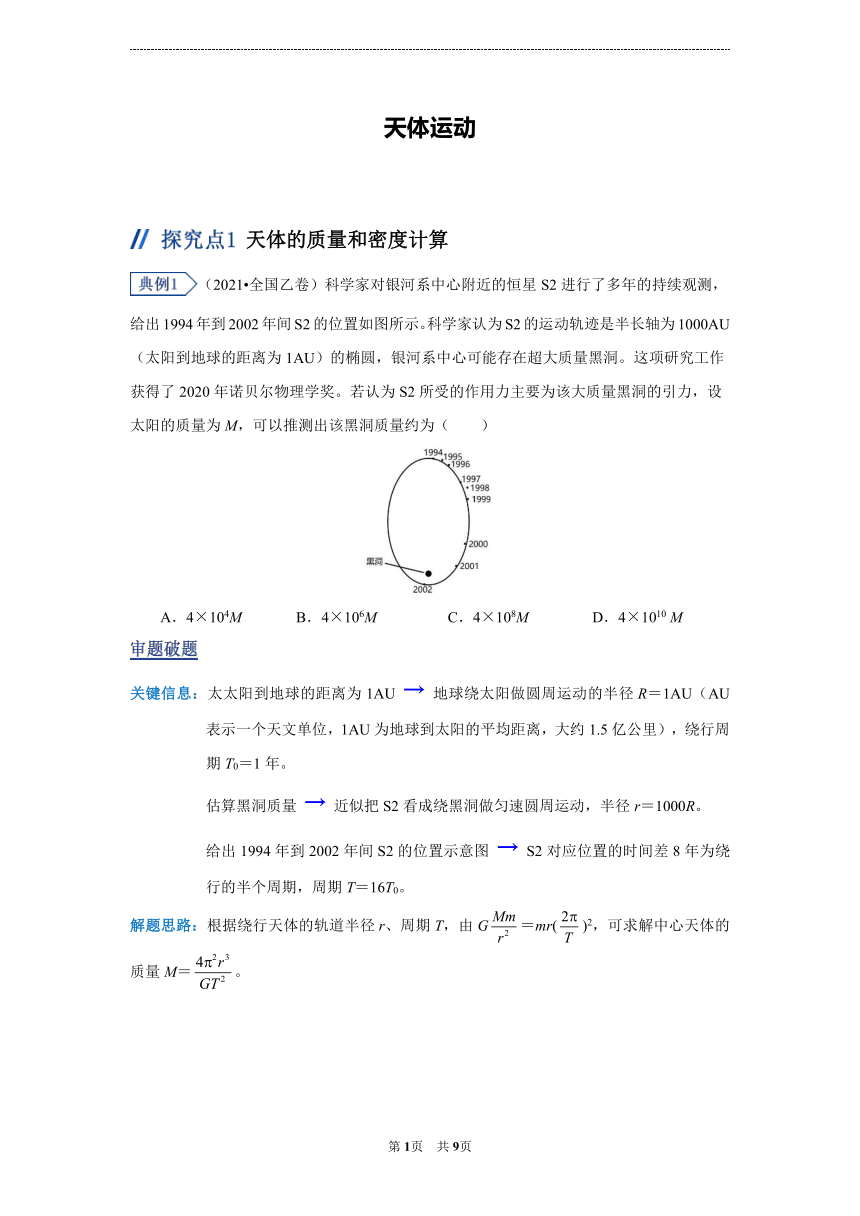

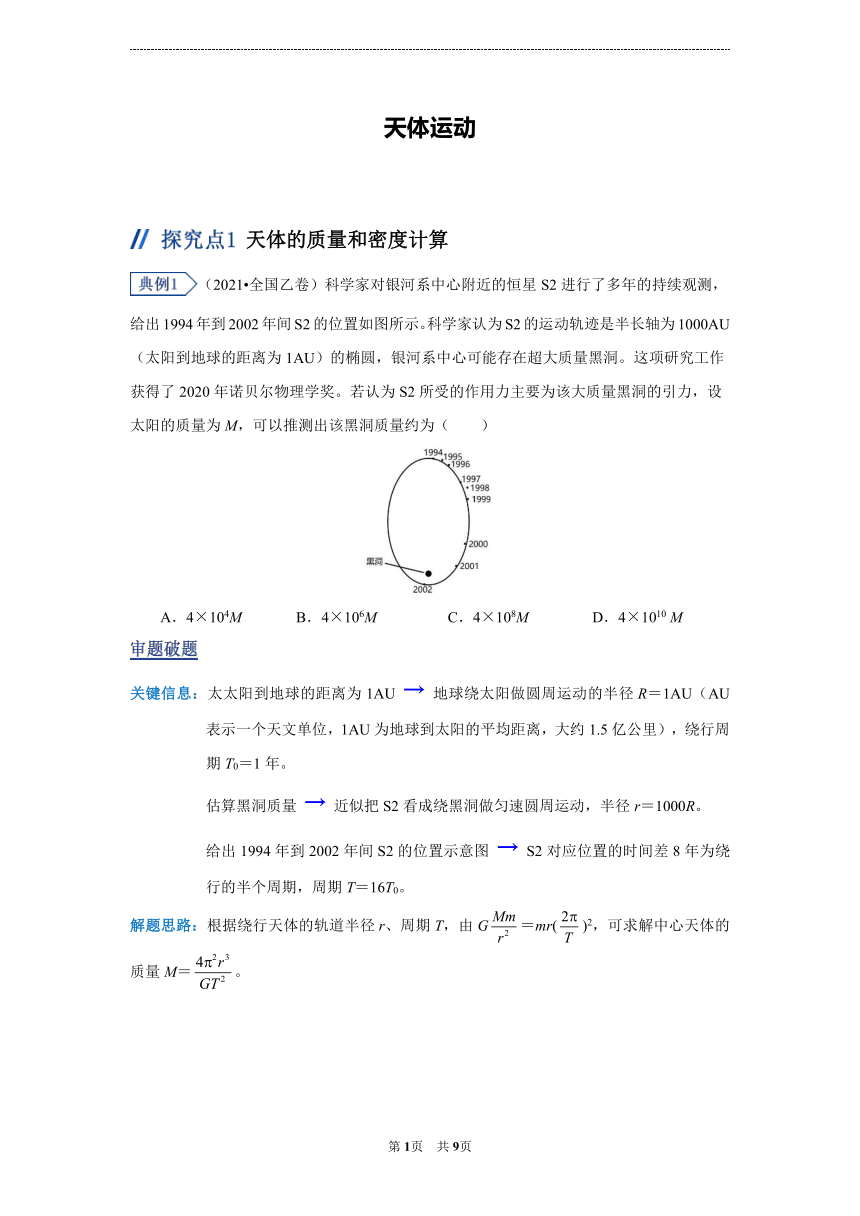

(2021 全国乙卷)科学家对银河系中心附近的恒星S2进行了多年的持续观测,给出1994年到2002年间S2的位置如图所示。科学家认为S2的运动轨迹是半长轴为1000AU(太阳到地球的距离为1AU)的椭圆,银河系中心可能存在超大质量黑洞。这项研究工作获得了2020年诺贝尔物理学奖。若认为S2所受的作用力主要为该大质量黑洞的引力,设太阳的质量为M,可以推测出该黑洞质量约为( )

A.4×104M B.4×106M C.4×108M D.4×1010 M

关键信息:太太阳到地球的距离为1AU → 地球绕太阳做圆周运动的半径R=1AU(AU表示一个天文单位,1AU为地球到太阳的平均距离,大约1.5亿公里),绕行周期T0=1年。

估算黑洞质量 → 近似把S2看成绕黑洞做匀速圆周运动,半径r=1000R。

给出1994年到2002年间S2的位置示意图 → S2对应位置的时间差8年为绕行的半个周期,周期T=16T0。

解题思路:根据绕行天体的轨道半径r、周期T,由G=mr()2,可求解中心天体的质量M=。

地球绕太阳所需的向心力由太阳对地球的万有引力提供,设地球质量为m0,

由G=m0R()2

解得太阳的质量为M= ①

同理S2绕黑洞的向心力由黑洞对它的万有引力提供,设S2质量为m,

由G=mr()2

解得黑洞的质量为Mx= ②

由②/①可得=,代入数据

解得:Mx≈3.91×106M

故选:B。

(智学精选)某次发射火箭的过程中,当火箭距地面的高度恰好为地球半径的3倍时,火箭的加速度为a,方向竖直向上,火箭内有一电子台秤,物体在该台秤上显示的示数为发射前在地面上静止时示数的一半。已知地球的第一宇宙速度为v,引力常量为G,则下列说法正确的是( )

A.距地面高度恰好为地球半径的3倍处的重力加速度为地球表面重力加速度的16倍

B.地球表面的重力加速度约为16a

C.地球的半径为R=

D.地球的质量为M=

A、设地球表面的重力加速度为g,距地面高度恰好为地球半径的3倍处的重力加速度为g1。在地球表面上,由万有引力等于重力得:G=mg

在距地面高度恰好为地球半径的3倍处,有G =mg1,式中H=3R

联立可得==,故A错误;

B、台秤上物体的质量为m,火箭在地球上时台秤显示的读数FN1=mg

距地面3R时台秤显示的读数FN2=FN1=mg,对台秤上物体,由牛顿第二定律得:FN2-mg1=ma,解得a=g,同时得到g=a,故B错误;

C、设近地卫星的质量为m0,由m0g=m0,解得R=,故C正确;

D、由G =m0g,解得M=,故D错误。

故选:C。

计算天体质量和密度的两条思路:

1.在忽略中心天体自转的情况下,利用中心天体的半径和表面的重力加速度g计算。由G=mg求出M=,进而求得ρ===。

2.利用环绕天体的轨道半径r和周期T计算。由G=mr()2,可求出M=,若环绕天体绕中心天体表面做匀速圆周运动,轨道半径r=R,则ρ==。

卫星的发射与变轨

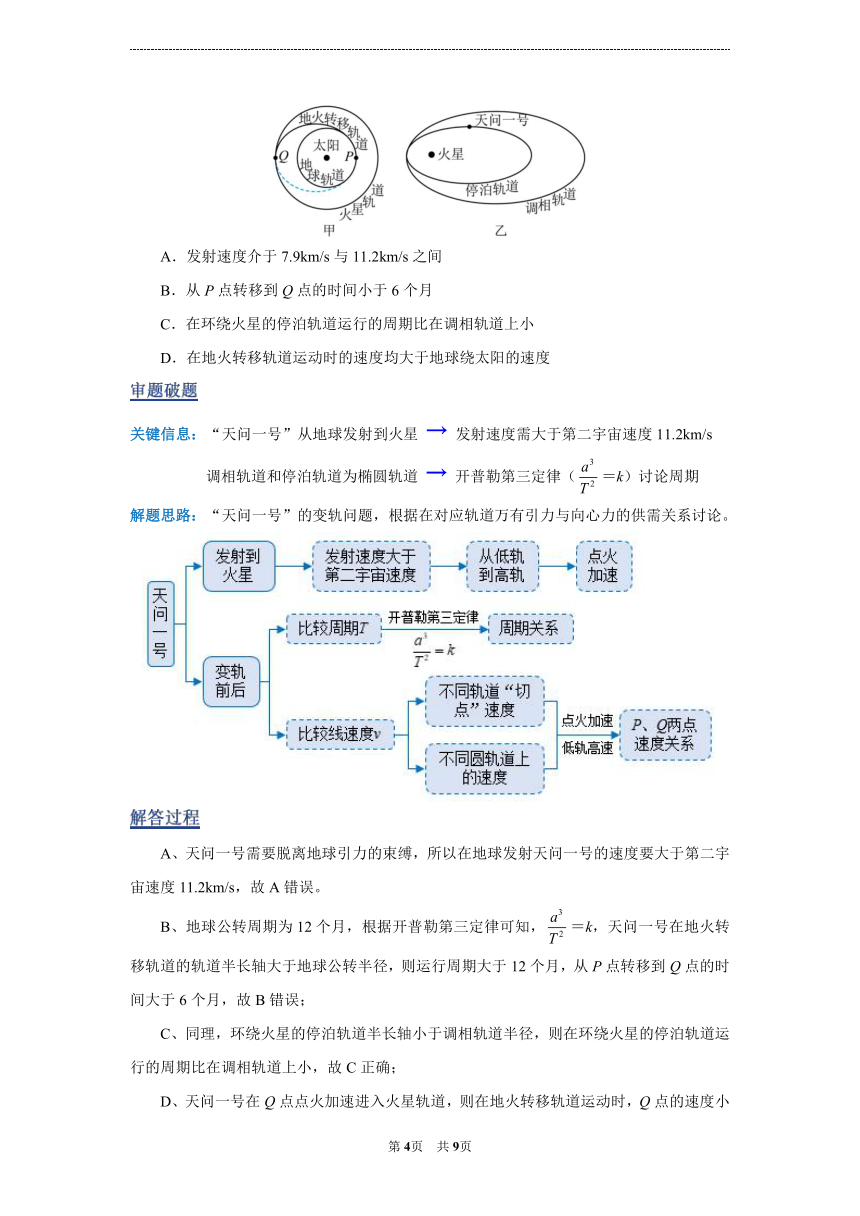

(2022 浙江月考)“天问一号”从地球发射后,在如图甲所示的P点沿地火转移轨道到Q点,再依次进入如图乙所示的调相轨道和停泊轨道,则天问一号( )

A.发射速度介于7.9km/s与11.2km/s之间

B.从P点转移到Q点的时间小于6个月

C.在环绕火星的停泊轨道运行的周期比在调相轨道上小

D.在地火转移轨道运动时的速度均大于地球绕太阳的速度

关键信息:“天问一号”从地球发射到火星 → 发射速度需大于第二宇宙速度11.2km/s

调相轨道和停泊轨道为椭圆轨道 → 开普勒第三定律(=k)讨论周期

解题思路:“天问一号”的变轨问题,根据在对应轨道万有引力与向心力的供需关系讨论。

A、天问一号需要脱离地球引力的束缚,所以在地球发射天问一号的速度要大于第二宇宙速度11.2km/s,故A错误。

B、地球公转周期为12个月,根据开普勒第三定律可知,=k,天问一号在地火转移轨道的轨道半长轴大于地球公转半径,则运行周期大于12个月,从P点转移到Q点的时间大于6个月,故B错误;

C、同理,环绕火星的停泊轨道半长轴小于调相轨道半径,则在环绕火星的停泊轨道运行的周期比在调相轨道上小,故C正确;

D、天问一号在Q点点火加速进入火星轨道,则在地火转移轨道运动时,Q点的速度小于火星轨道的速度;根据万有引力提供向心力可知,=m,解得线速度:v=,地球公转半径小于火星公转半径,则地球绕太阳的速度大于火星绕太阳的速度,则在地火转移轨道运动时,Q点的速度小于地球绕太阳的速度,故D错误。

故选:C。

(2022 浙江联考)如图所示,实线是地球赤道上空的同步卫星轨道,同步卫星寿命终结时,它会被二次变速通过椭圆转移轨道推到虚线所示同步轨道上空约300公里处的“坟场轨道”。已知地球自转周期为T,引力常数为G,地球质量为M,根据上面提供信息,下列得到的结论中正确的是( )

A.地球的密度为

B.地球同步卫星离开地面高度为

C.卫星从同步轨道转移到“坟场轨道”需要给卫星二次加速

D.宁波的纬度约为30°,定点在经度与宁波经度相同的同步卫星,晚上从宁波观察同步卫星与水平面的视角约为30°

A、对近地卫星,根据万有引力提供向心力和密度公式可得:=,

ρ=又V=πR3,解得:,该公式中周期应是围绕地球表面作圆周运动卫星的轨道周期,而不是自转周期,故A错误;

B、根据万有引力提供向心力得:=m,解得:r=,其中r为同步卫星轨道半径,离开地面高度还要减去地球半径,故B错误;

C、卫星从同步轨道转移到“坟场轨道”需要给卫星二次加速,故C正确;

D、同步卫星离地高度高,从几何关系可知,∠BPA=120°,

又,解得: ,该公式中周期应是围绕地球表面作圆周运动卫星的轨道周期,而不是自转周期,故A错误;

假设三角形BPA为等腰三角形,则∠A=∠θ=30°。但同步卫星离地高度较高,故AP大于BP,则∠θ大于∠A,所以θ大于30°,即晚上从宁波观察同步卫星与水平面的视角肯定大于30°,故D错误;

故选:C。

卫星的绕行和变轨问题:

1、卫星变轨(椭圆轨道)的实质:卫星变轨的运动模型是向心运动和离心运动。当某种原因卫星速度v突然增大时,有G<m,万有引力不足以提供向心力,卫星将偏离圆轨道做离心运动,当v突然减小时,有G>m,卫星将做向心运动。

2、卫星绕行(圆轨道)的五个特点:(1)a、v、ω、T均与卫星的质量无关,只由轨道半径r和中心天体质量共同决定;(2)质量相同的卫星在不同轨道上运行时机械能不相等,“高轨高能,低轨低能”;故可总结为“高轨低速,大周期”。

双星和多星问题

(2022 云南月考)科学家麦耶(M Mayor)和奎洛兹(D Queloz)因对系外行星的研究而获得2019年诺贝尔物理学奖。他们发现恒星“飞马座51”附近存在一较大的行星,两星在相互引力的作用下,围绕两者连线上的某点做周期相同的匀速圆周运动。已知行星A与恒星B之间的距离为L,行星的质量为m,恒星的质量为M,引力常量为G,设行星做圆周运动的半径为r、周期为T、向心加速度为a、线速度为v,下列表达式不正确的是( )

A.r= B.a=

C. D.v=

关键信息:两星围绕两者连线上的某点做匀速圆周运动 → 双星问题,各自所需的向心力由彼此的万有引力提供,两星的周期和角速度都相同。

行星A与恒星B之间的距离为L,行星A的绕行半径为r → 恒星B的绕行半径为L-r。

解题思路:分别对行星A和恒星B受力分析,根据所需的向心力由彼此的万有引力提供,抓住星体的周期相等,列牛顿第二定律方程求解各物理量。

对行星A:=mr ① 对恒星B:=M(L-r) ②

由①÷②可得:r=,故A正确;

由①、②联立可得周期:,故C正确;

由=ma可得向心加速度:a=,故B正确;

线速度:v==r·=M·,故D不正确。

要选不正确的选项,故选D。

(2022 安徽检测)宇宙中存在一些离其他恒星较远的三星系统,通常可忽略其他星体对它们的引力作用,三星质量相等。现已观测到稳定的三星系统存在两种基本的构成形式:一种是三颗星位于同一直线上,两颗星围绕中央星做圆周运动,如图甲所示;另一种是三颗星位于等边三角形的三个顶点上,并沿外接于等边三角形的圆形轨道运行,如图乙所示。设两种系统中三个星体的质量均为m,且两种系统中各星间的距离已在图中标出,引力常量为G,则下列说法中正确的是( )

A.直线三星系统中星体做圆周运动的线速度大小为

B.直线三星系统中星体做圆周运动的周期为2π

C.三角形三星系统中每颗星做圆周运动的角速度为

D.三角形三星系统中每颗星做圆周运动的加速度大小为

A.在直线三星系统中,星体做圆周运动的向心力由其他两星对它的万有引力的合力提供,根据万有引力定律,有G+G=m,解得v=,故A错误;

B.由周期T=知,直线三星系统中星体做圆周运动的周期为T=4π,故B错误;

C.在三角形三星系统中星体做圆周运动的向心力也是由其他两星对它的万有引力的合力提供,如图

有2Gcos30°=mω2·,解得ω=,故C错误;

D.由2Gcos30°=ma,得a=,故D正确。

故选D。

双星或多星问题解题技巧:

(1)确定系统中心及半径:明确双星或多星的特点、规律,确定系统的中心以及运动的轨道半径;

(2)明确向心力:星体所受的向心力由其他天体对它的万有引力的合力提供;

(3)抓住角速度和周期特点:一般情况下星体的角速度和周期相等;

(4)清楚星体的轨道半径不是天体间的距离:要利用几何知识,寻找两者之间的关系,正确计算万有引力和向心力。

第1页 共1页

天体的质量和密度计算

(2021 全国乙卷)科学家对银河系中心附近的恒星S2进行了多年的持续观测,给出1994年到2002年间S2的位置如图所示。科学家认为S2的运动轨迹是半长轴为1000AU(太阳到地球的距离为1AU)的椭圆,银河系中心可能存在超大质量黑洞。这项研究工作获得了2020年诺贝尔物理学奖。若认为S2所受的作用力主要为该大质量黑洞的引力,设太阳的质量为M,可以推测出该黑洞质量约为( )

A.4×104M B.4×106M C.4×108M D.4×1010 M

关键信息:太太阳到地球的距离为1AU → 地球绕太阳做圆周运动的半径R=1AU(AU表示一个天文单位,1AU为地球到太阳的平均距离,大约1.5亿公里),绕行周期T0=1年。

估算黑洞质量 → 近似把S2看成绕黑洞做匀速圆周运动,半径r=1000R。

给出1994年到2002年间S2的位置示意图 → S2对应位置的时间差8年为绕行的半个周期,周期T=16T0。

解题思路:根据绕行天体的轨道半径r、周期T,由G=mr()2,可求解中心天体的质量M=。

地球绕太阳所需的向心力由太阳对地球的万有引力提供,设地球质量为m0,

由G=m0R()2

解得太阳的质量为M= ①

同理S2绕黑洞的向心力由黑洞对它的万有引力提供,设S2质量为m,

由G=mr()2

解得黑洞的质量为Mx= ②

由②/①可得=,代入数据

解得:Mx≈3.91×106M

故选:B。

(智学精选)某次发射火箭的过程中,当火箭距地面的高度恰好为地球半径的3倍时,火箭的加速度为a,方向竖直向上,火箭内有一电子台秤,物体在该台秤上显示的示数为发射前在地面上静止时示数的一半。已知地球的第一宇宙速度为v,引力常量为G,则下列说法正确的是( )

A.距地面高度恰好为地球半径的3倍处的重力加速度为地球表面重力加速度的16倍

B.地球表面的重力加速度约为16a

C.地球的半径为R=

D.地球的质量为M=

A、设地球表面的重力加速度为g,距地面高度恰好为地球半径的3倍处的重力加速度为g1。在地球表面上,由万有引力等于重力得:G=mg

在距地面高度恰好为地球半径的3倍处,有G =mg1,式中H=3R

联立可得==,故A错误;

B、台秤上物体的质量为m,火箭在地球上时台秤显示的读数FN1=mg

距地面3R时台秤显示的读数FN2=FN1=mg,对台秤上物体,由牛顿第二定律得:FN2-mg1=ma,解得a=g,同时得到g=a,故B错误;

C、设近地卫星的质量为m0,由m0g=m0,解得R=,故C正确;

D、由G =m0g,解得M=,故D错误。

故选:C。

计算天体质量和密度的两条思路:

1.在忽略中心天体自转的情况下,利用中心天体的半径和表面的重力加速度g计算。由G=mg求出M=,进而求得ρ===。

2.利用环绕天体的轨道半径r和周期T计算。由G=mr()2,可求出M=,若环绕天体绕中心天体表面做匀速圆周运动,轨道半径r=R,则ρ==。

卫星的发射与变轨

(2022 浙江月考)“天问一号”从地球发射后,在如图甲所示的P点沿地火转移轨道到Q点,再依次进入如图乙所示的调相轨道和停泊轨道,则天问一号( )

A.发射速度介于7.9km/s与11.2km/s之间

B.从P点转移到Q点的时间小于6个月

C.在环绕火星的停泊轨道运行的周期比在调相轨道上小

D.在地火转移轨道运动时的速度均大于地球绕太阳的速度

关键信息:“天问一号”从地球发射到火星 → 发射速度需大于第二宇宙速度11.2km/s

调相轨道和停泊轨道为椭圆轨道 → 开普勒第三定律(=k)讨论周期

解题思路:“天问一号”的变轨问题,根据在对应轨道万有引力与向心力的供需关系讨论。

A、天问一号需要脱离地球引力的束缚,所以在地球发射天问一号的速度要大于第二宇宙速度11.2km/s,故A错误。

B、地球公转周期为12个月,根据开普勒第三定律可知,=k,天问一号在地火转移轨道的轨道半长轴大于地球公转半径,则运行周期大于12个月,从P点转移到Q点的时间大于6个月,故B错误;

C、同理,环绕火星的停泊轨道半长轴小于调相轨道半径,则在环绕火星的停泊轨道运行的周期比在调相轨道上小,故C正确;

D、天问一号在Q点点火加速进入火星轨道,则在地火转移轨道运动时,Q点的速度小于火星轨道的速度;根据万有引力提供向心力可知,=m,解得线速度:v=,地球公转半径小于火星公转半径,则地球绕太阳的速度大于火星绕太阳的速度,则在地火转移轨道运动时,Q点的速度小于地球绕太阳的速度,故D错误。

故选:C。

(2022 浙江联考)如图所示,实线是地球赤道上空的同步卫星轨道,同步卫星寿命终结时,它会被二次变速通过椭圆转移轨道推到虚线所示同步轨道上空约300公里处的“坟场轨道”。已知地球自转周期为T,引力常数为G,地球质量为M,根据上面提供信息,下列得到的结论中正确的是( )

A.地球的密度为

B.地球同步卫星离开地面高度为

C.卫星从同步轨道转移到“坟场轨道”需要给卫星二次加速

D.宁波的纬度约为30°,定点在经度与宁波经度相同的同步卫星,晚上从宁波观察同步卫星与水平面的视角约为30°

A、对近地卫星,根据万有引力提供向心力和密度公式可得:=,

ρ=又V=πR3,解得:,该公式中周期应是围绕地球表面作圆周运动卫星的轨道周期,而不是自转周期,故A错误;

B、根据万有引力提供向心力得:=m,解得:r=,其中r为同步卫星轨道半径,离开地面高度还要减去地球半径,故B错误;

C、卫星从同步轨道转移到“坟场轨道”需要给卫星二次加速,故C正确;

D、同步卫星离地高度高,从几何关系可知,∠BPA=120°,

又,解得: ,该公式中周期应是围绕地球表面作圆周运动卫星的轨道周期,而不是自转周期,故A错误;

假设三角形BPA为等腰三角形,则∠A=∠θ=30°。但同步卫星离地高度较高,故AP大于BP,则∠θ大于∠A,所以θ大于30°,即晚上从宁波观察同步卫星与水平面的视角肯定大于30°,故D错误;

故选:C。

卫星的绕行和变轨问题:

1、卫星变轨(椭圆轨道)的实质:卫星变轨的运动模型是向心运动和离心运动。当某种原因卫星速度v突然增大时,有G<m,万有引力不足以提供向心力,卫星将偏离圆轨道做离心运动,当v突然减小时,有G>m,卫星将做向心运动。

2、卫星绕行(圆轨道)的五个特点:(1)a、v、ω、T均与卫星的质量无关,只由轨道半径r和中心天体质量共同决定;(2)质量相同的卫星在不同轨道上运行时机械能不相等,“高轨高能,低轨低能”;故可总结为“高轨低速,大周期”。

双星和多星问题

(2022 云南月考)科学家麦耶(M Mayor)和奎洛兹(D Queloz)因对系外行星的研究而获得2019年诺贝尔物理学奖。他们发现恒星“飞马座51”附近存在一较大的行星,两星在相互引力的作用下,围绕两者连线上的某点做周期相同的匀速圆周运动。已知行星A与恒星B之间的距离为L,行星的质量为m,恒星的质量为M,引力常量为G,设行星做圆周运动的半径为r、周期为T、向心加速度为a、线速度为v,下列表达式不正确的是( )

A.r= B.a=

C. D.v=

关键信息:两星围绕两者连线上的某点做匀速圆周运动 → 双星问题,各自所需的向心力由彼此的万有引力提供,两星的周期和角速度都相同。

行星A与恒星B之间的距离为L,行星A的绕行半径为r → 恒星B的绕行半径为L-r。

解题思路:分别对行星A和恒星B受力分析,根据所需的向心力由彼此的万有引力提供,抓住星体的周期相等,列牛顿第二定律方程求解各物理量。

对行星A:=mr ① 对恒星B:=M(L-r) ②

由①÷②可得:r=,故A正确;

由①、②联立可得周期:,故C正确;

由=ma可得向心加速度:a=,故B正确;

线速度:v==r·=M·,故D不正确。

要选不正确的选项,故选D。

(2022 安徽检测)宇宙中存在一些离其他恒星较远的三星系统,通常可忽略其他星体对它们的引力作用,三星质量相等。现已观测到稳定的三星系统存在两种基本的构成形式:一种是三颗星位于同一直线上,两颗星围绕中央星做圆周运动,如图甲所示;另一种是三颗星位于等边三角形的三个顶点上,并沿外接于等边三角形的圆形轨道运行,如图乙所示。设两种系统中三个星体的质量均为m,且两种系统中各星间的距离已在图中标出,引力常量为G,则下列说法中正确的是( )

A.直线三星系统中星体做圆周运动的线速度大小为

B.直线三星系统中星体做圆周运动的周期为2π

C.三角形三星系统中每颗星做圆周运动的角速度为

D.三角形三星系统中每颗星做圆周运动的加速度大小为

A.在直线三星系统中,星体做圆周运动的向心力由其他两星对它的万有引力的合力提供,根据万有引力定律,有G+G=m,解得v=,故A错误;

B.由周期T=知,直线三星系统中星体做圆周运动的周期为T=4π,故B错误;

C.在三角形三星系统中星体做圆周运动的向心力也是由其他两星对它的万有引力的合力提供,如图

有2Gcos30°=mω2·,解得ω=,故C错误;

D.由2Gcos30°=ma,得a=,故D正确。

故选D。

双星或多星问题解题技巧:

(1)确定系统中心及半径:明确双星或多星的特点、规律,确定系统的中心以及运动的轨道半径;

(2)明确向心力:星体所受的向心力由其他天体对它的万有引力的合力提供;

(3)抓住角速度和周期特点:一般情况下星体的角速度和周期相等;

(4)清楚星体的轨道半径不是天体间的距离:要利用几何知识,寻找两者之间的关系,正确计算万有引力和向心力。

第1页 共1页

同课章节目录