物理人教版(2019)必修第二册7.2万有引力定律(共26张ppt)

文档属性

| 名称 | 物理人教版(2019)必修第二册7.2万有引力定律(共26张ppt) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 1.1MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(2019) | ||

| 科目 | 物理 | ||

| 更新时间 | 2023-01-01 09:14:47 | ||

图片预览

文档简介

(共26张PPT)

7.2 万有引力定律

学习目标

1 物理学史:行星运动的原因

1.科学家对行星运动原因的各种猜想

伽利略:一切物体都有合并的趋势,这种趋势导致物体做圆周运动.

开普勒:行星的运动受到了来自太阳的类似于磁力的作用.

笛卡儿:在行星的周围有旋转的物质(以太)作用在行星上,使得行星绕太阳运动

2.胡克、哈雷等人对行星运动原因的猜想

胡克、哈雷等人认为,行星绕太阳运动是因为受到了太阳对它的引力,甚至证明了如果行星的轨道是圆形的,它所受引力的大小跟行星到太阳距离的二次方成反比.但是由于关于运动和力的清晰概念是在他们以后由牛顿建立的,当时没有这些概念,因此他们无法深人研究.

1 物理学史:行星运动的原因

3.牛顿给出了正确的解释

牛顿在前人对惯性研究的基础上,认为以任何方式改变速度(包括改变速度的大小和方向)都需要力.使行星沿圆或椭圆运动,需要指向圆心或椭圆焦点的力,这个力应该就是太阳对它的引力.于是,牛顿利用他的运动定律把行星的向心加速度与太阳对它的引力联系起来了.

拓展:牛顿在前人研究的基础上,形成对运动及相互作用的深刻理解,用逻辑严密的体系,推测太阳对行星作用力的规律,并凭借其超凡的数学能力和坚定的信念,最终发现了著名的万有引力定律

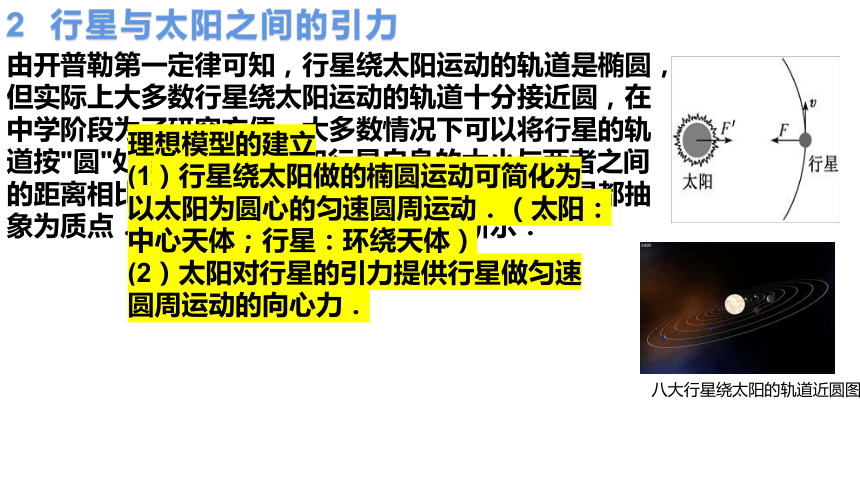

2 行星与太阳之间的引力

由开普勒第一定律可知,行星绕太阳运动的轨道是椭圆,但实际上大多数行星绕太阳运动的轨道十分接近圆,在中学阶段为了研究方便,大多数情况下可以将行星的轨道按"圆"处理.由于太阳和行星自身的大小与两者之间的距离相比可以忽略不计,因此可以将太阳和行星都抽象为质点.行星绕太阳运动的模型如图所示.

八大行星绕太阳的轨道近圆图

理想模型的建立

(1)行星绕太阳做的楠圆运动可简化为以太阳为圆心的匀速圆周运动.(太阳:中心天体;行星:环绕天体)

(2)太阳对行星的引力提供行星做匀速圆周运动的向心力.

2 行星与太阳之间的引力

1.太阳对行星的引力

(1)将行星绕太阳做的椭圆运动简化为匀速圆周运动,则行星做匀速圆周运动的向心力由太阳对行星的引力来提供.

(2)太阳对行星的引力规律的推导

①设行星的质量为 m ,速度为v,行星到太阳的距离为 r ,则行星绕太阳做匀速圆周运动需要的向心力 F =

②天文观测可得到行星公转的周期 T ,且行星运动的速度 v 和周期 T 之间的关系v= ,可得 F = mr,结合开普勒第三定律变形式T2=,可得

(3)结论

由以上公式可知,太阳对行星的引力与行星的质量成正比,与行星和太阳间距离的二次方成反比,即 F ∝

◎公式 中的 k 是常量,对太阳系中不同的行星进行研究时,: k 的取值相同, k 值只与太阳的质量有关(后面的学习中会做出证明).

2 行星与太阳之间的引力

2.行星对太阳的引力

根据牛顿第三定律,可知太阳吸引行星的同时,行星也吸引太阳,太阳吸引行星的力与行星吸引太阳的力是同性质的作用力,且大小相等.由此可得行星对太阳的引力与太阳的质量 M 成正比,与行星、太阳间距离的二次方成反比,即F’∝

3.行星与太阳间的引力

由于 F∝,F’∝根据作用力与反作用力的关系,可知 F = F ',则 F∝ ,写成等式就是 F = G 即太阳与行星间引力的大小与太阳质量和行星质量的乘积成正比,与两者距离的二次方成反比.

式中 G 为比例系数,叫作引力常量,其大小与太阳和行星的质量无关.太阳与行星间引力的方向沿着二者的连线.

◎(1)太阳与行星间的引力规律,也适用于行星与其卫星间的引力.

(2)引力规律普遍适用于宏观世界中任何有质量的物体.

(3)物体间的引力方向沿二者的连线,指向施力物体.

(4)在引力的存在与性质上,行星和太阳的地位完全相当,因此行星与太阳的引力也应与太阳的质量 M 成正比

3 月——地检验

1.猜想

(1)太阳与行星之间的引力使行星不能离开太阳,月球与地球之间的引力使月球不能离开地球,物体与地球之间的引力也使物体不能离开地球.

(2)日地间引力与月地间引力以及物体与地球间的引力是同一种性质的力,遵从相同的规律,其大小均可用公式 F =计算

3 月——地检验

2.检验

(1)检验目的:验证"维持月球绕地球运动的力"、"使得苹果下落的力"与"太阳、行星间的引力"是否为同一性质的力.遵从相同的规律.

3 月——地检验

(2)检验过程

已知 R ≈6.4x106m, r 地月≈60R地理论分析:假设地球对苹果的引力、地球对月球的引力,与太阳、行星间的引力为同一性质的力,则有 m苹a 苹=G,m月a月=联立以上两式可得

实际观测到月球绕地球运行的周期 T =27.3天,则a月=ω2r地月=( )2r地月=(x60x6.4x106m/s2≈2.7x10-3m/s2,实际测定自由落体加速度 g =9.8m/s2= a苹 ,则≈

所以,实际观测到的结果与理论分析一致,故假设成立,地球对苹果的引力、地球对月球的引力,与太阳、行星间的引力是同一种性质的力.

3 月——地检验

(3)检验结果:

加速度关系也满足"平方反比"规律.证明地面上的物体所受地球的引力、月球所受地球的引力,与太阳、行星间的引力为同种性质的力,遵从相同的规律.

4 万有引力定律

1.万有引力定律

(1)内容:

(2)公式:

F =G

自然界中任何两个物体都相互吸引,引力的方向在它们的连线上,引力的大小与物体的质量 m 1,和 m2 ,的乘积成正比、与它们之间距离,的二次方成反比.

2.万有引力定律公式的适用条件

(1)万有引力公式适用于质点之间引力大小的计算.对于实际物体间的相互作用,当两个物体间的距离远远大于物体本身的大小(物体可视为质点)时也适用.

(2)两个质量分布均匀的球体间的引力大小可用万有引力公式求解,式中 r 为两球心之间的距离.

(3)一个质量分布均匀的球体与球外一质点之间的万有引力也可用万有引力公式求解,式中,为质点到球心的距离.

概念辨析:根据数学知识,公式F =G中 r 趋近于0时,引力 F 趋于无穷大,这结论正确吗?

这个结论是错误的.因为当物体间的距离,趋近于0时,物体不可以看成质点,不能直接用公式 F = G 计算物体间的引力.注意不能直接运用公式进行:纯数学计算而违背物理事实.

4 万有引力定律

3.万有引力定律的性质

(1)普遍性:因为自然界中任何两个物体之间都相互吸引,所以万有引力不仅存在于星球间,任何物体之间都存在着相互作用的吸引力;

(2)相互性:两个物体之间的万有引力是一对相互作用力,总是大小相等、方向相反;

(3)宏观性:在通常情况下,万有引力非常小,只有在质量巨大的星球间或天体与天体附近的物体间,它的存在才有实际的物理意义,故在分析地球表面物体的受力时,不考虑地面与物体之间的万有引力,只考虑地球对物体的引力;

(4)特殊性:两个物体间的万有引力只与它们本身的质量和它们间的距离有关,而与所在空间的性质无关,也与周围是否存在其他物体无关

万有引力定律的发现,对以后物理学和天文学的发展具有深远影响,它揭示了自然界中一种基本相互作用规律

4 万有引力定律

4.注意事项

万有引力公式应用的拓展当物体不能看成质点时,利用微元的思想可以把物体假想分割成无数个质点,求出某一个物体上每个质点与另一个物体上所有质点间的万有引力,然后求合力(高中很少涉及).

5.局限性

只适用于宏观世界和低速运动的物体,而对于微观粒子世界和接近光速运动的物体,需要用到相对论理论(在后面学习中会初步接触).

6.应用 设想把一质量为 m 的物体放在地球中心,这时它受到地球对它的引力是多大?

分析:处于地球中心的物体受到地球各部分之间的引力大小相等,方向相反,合力为零

7.现象

潮汐现象主要是由于月球对地球的万有引力产生的

5 引力常量

1.引力常量的测量

在生顿发现万有引力定律100多年后,英国物理学家卡文迪什巧妙地利用扭秤装置测出了引力常量。

(1)测量原理

卡文迪什的实验装置如图所示.在一根石英丝下倒挂着一个 T 形架,架的水平横梁两端各装一个质量为 m 的小球, T 形架的竖直部分装有一面小平面镜,两个小球由于受到质量均为 M 的两个大球的吸引而转动,使石英丝发生扭转.当吸引力的力矩跟石英丝的扭转力矩平衡时, T 形架停止不动.根据平面镜反射的光点在标尺上移动的距离可算出石英丝的扭转角度,结合事先测定的石英丝扭转角度跟扭转力矩的关系,就可以算出扭转力矩,从而算出引力 F 和引力常量.

5 引力常量

(2)卡文迪什实验方法

在扭秤实验中,两个小球之间的万有引力很小,很难通过常规方法测量出来.卡文迪什通过该装置,利用光的反射将微小的作用力放大,便于测量,运用了等效法合理地将微小量放大.

为了减小微小干扰力对实验的影响,卡文迪什将实验装置密封在容器内.对于该装置,尽可能增大 T 字形轻质框架的长度,以增加微小力所造成的偏转程度.同时,为了更好地展示出 T 字形轻质框架的偏转,装置中增大了平面镜与光点的距离,进一步放大了微小作用的效果.

拓展:为什么卡文迪什扭秤实验巧妙地利用微量放大法合理地将微小量进行放大?

分析:两个质量各为50kg的人相距1 m 时,他们相互间的引力相当于几粒尘埃的重力.但是,天体之间存在巨大的引力,太阳对地球的引力可以将直径为几千米的钢柱拉断.

5 引力常量

2.引力常量测定的意义

(1)证明了万有引力的存在,使万有引力定律进人真正实用的时代(卡文迪什被称为能称出地球质量的人).

(2)开创了微小量测量的先河,使科学放大思想得到推广.

3.引力常量

表达式中 F =G,G 是比例系数,叫作引力常量.

(1)国科技数据委员会2014年的推荐值为 G =6.67408(31) x 10-11N·m2/kg2,数值上等于两个质量都是1kg的质相距1m时的相吸引力.

(2)适用于任何两个物体,具有普适性.

(3)引力常量是自然界中少数几个最重要的物理常量之一.

课后练习

AD

课后练习

C

课后练习

D

课后练习

C

课后练习

D

课后练习

C

课后练习

B

课后练习

C

谢谢

7.2 万有引力定律

学习目标

1 物理学史:行星运动的原因

1.科学家对行星运动原因的各种猜想

伽利略:一切物体都有合并的趋势,这种趋势导致物体做圆周运动.

开普勒:行星的运动受到了来自太阳的类似于磁力的作用.

笛卡儿:在行星的周围有旋转的物质(以太)作用在行星上,使得行星绕太阳运动

2.胡克、哈雷等人对行星运动原因的猜想

胡克、哈雷等人认为,行星绕太阳运动是因为受到了太阳对它的引力,甚至证明了如果行星的轨道是圆形的,它所受引力的大小跟行星到太阳距离的二次方成反比.但是由于关于运动和力的清晰概念是在他们以后由牛顿建立的,当时没有这些概念,因此他们无法深人研究.

1 物理学史:行星运动的原因

3.牛顿给出了正确的解释

牛顿在前人对惯性研究的基础上,认为以任何方式改变速度(包括改变速度的大小和方向)都需要力.使行星沿圆或椭圆运动,需要指向圆心或椭圆焦点的力,这个力应该就是太阳对它的引力.于是,牛顿利用他的运动定律把行星的向心加速度与太阳对它的引力联系起来了.

拓展:牛顿在前人研究的基础上,形成对运动及相互作用的深刻理解,用逻辑严密的体系,推测太阳对行星作用力的规律,并凭借其超凡的数学能力和坚定的信念,最终发现了著名的万有引力定律

2 行星与太阳之间的引力

由开普勒第一定律可知,行星绕太阳运动的轨道是椭圆,但实际上大多数行星绕太阳运动的轨道十分接近圆,在中学阶段为了研究方便,大多数情况下可以将行星的轨道按"圆"处理.由于太阳和行星自身的大小与两者之间的距离相比可以忽略不计,因此可以将太阳和行星都抽象为质点.行星绕太阳运动的模型如图所示.

八大行星绕太阳的轨道近圆图

理想模型的建立

(1)行星绕太阳做的楠圆运动可简化为以太阳为圆心的匀速圆周运动.(太阳:中心天体;行星:环绕天体)

(2)太阳对行星的引力提供行星做匀速圆周运动的向心力.

2 行星与太阳之间的引力

1.太阳对行星的引力

(1)将行星绕太阳做的椭圆运动简化为匀速圆周运动,则行星做匀速圆周运动的向心力由太阳对行星的引力来提供.

(2)太阳对行星的引力规律的推导

①设行星的质量为 m ,速度为v,行星到太阳的距离为 r ,则行星绕太阳做匀速圆周运动需要的向心力 F =

②天文观测可得到行星公转的周期 T ,且行星运动的速度 v 和周期 T 之间的关系v= ,可得 F = mr,结合开普勒第三定律变形式T2=,可得

(3)结论

由以上公式可知,太阳对行星的引力与行星的质量成正比,与行星和太阳间距离的二次方成反比,即 F ∝

◎公式 中的 k 是常量,对太阳系中不同的行星进行研究时,: k 的取值相同, k 值只与太阳的质量有关(后面的学习中会做出证明).

2 行星与太阳之间的引力

2.行星对太阳的引力

根据牛顿第三定律,可知太阳吸引行星的同时,行星也吸引太阳,太阳吸引行星的力与行星吸引太阳的力是同性质的作用力,且大小相等.由此可得行星对太阳的引力与太阳的质量 M 成正比,与行星、太阳间距离的二次方成反比,即F’∝

3.行星与太阳间的引力

由于 F∝,F’∝根据作用力与反作用力的关系,可知 F = F ',则 F∝ ,写成等式就是 F = G 即太阳与行星间引力的大小与太阳质量和行星质量的乘积成正比,与两者距离的二次方成反比.

式中 G 为比例系数,叫作引力常量,其大小与太阳和行星的质量无关.太阳与行星间引力的方向沿着二者的连线.

◎(1)太阳与行星间的引力规律,也适用于行星与其卫星间的引力.

(2)引力规律普遍适用于宏观世界中任何有质量的物体.

(3)物体间的引力方向沿二者的连线,指向施力物体.

(4)在引力的存在与性质上,行星和太阳的地位完全相当,因此行星与太阳的引力也应与太阳的质量 M 成正比

3 月——地检验

1.猜想

(1)太阳与行星之间的引力使行星不能离开太阳,月球与地球之间的引力使月球不能离开地球,物体与地球之间的引力也使物体不能离开地球.

(2)日地间引力与月地间引力以及物体与地球间的引力是同一种性质的力,遵从相同的规律,其大小均可用公式 F =计算

3 月——地检验

2.检验

(1)检验目的:验证"维持月球绕地球运动的力"、"使得苹果下落的力"与"太阳、行星间的引力"是否为同一性质的力.遵从相同的规律.

3 月——地检验

(2)检验过程

已知 R ≈6.4x106m, r 地月≈60R地理论分析:假设地球对苹果的引力、地球对月球的引力,与太阳、行星间的引力为同一性质的力,则有 m苹a 苹=G,m月a月=联立以上两式可得

实际观测到月球绕地球运行的周期 T =27.3天,则a月=ω2r地月=( )2r地月=(x60x6.4x106m/s2≈2.7x10-3m/s2,实际测定自由落体加速度 g =9.8m/s2= a苹 ,则≈

所以,实际观测到的结果与理论分析一致,故假设成立,地球对苹果的引力、地球对月球的引力,与太阳、行星间的引力是同一种性质的力.

3 月——地检验

(3)检验结果:

加速度关系也满足"平方反比"规律.证明地面上的物体所受地球的引力、月球所受地球的引力,与太阳、行星间的引力为同种性质的力,遵从相同的规律.

4 万有引力定律

1.万有引力定律

(1)内容:

(2)公式:

F =G

自然界中任何两个物体都相互吸引,引力的方向在它们的连线上,引力的大小与物体的质量 m 1,和 m2 ,的乘积成正比、与它们之间距离,的二次方成反比.

2.万有引力定律公式的适用条件

(1)万有引力公式适用于质点之间引力大小的计算.对于实际物体间的相互作用,当两个物体间的距离远远大于物体本身的大小(物体可视为质点)时也适用.

(2)两个质量分布均匀的球体间的引力大小可用万有引力公式求解,式中 r 为两球心之间的距离.

(3)一个质量分布均匀的球体与球外一质点之间的万有引力也可用万有引力公式求解,式中,为质点到球心的距离.

概念辨析:根据数学知识,公式F =G中 r 趋近于0时,引力 F 趋于无穷大,这结论正确吗?

这个结论是错误的.因为当物体间的距离,趋近于0时,物体不可以看成质点,不能直接用公式 F = G 计算物体间的引力.注意不能直接运用公式进行:纯数学计算而违背物理事实.

4 万有引力定律

3.万有引力定律的性质

(1)普遍性:因为自然界中任何两个物体之间都相互吸引,所以万有引力不仅存在于星球间,任何物体之间都存在着相互作用的吸引力;

(2)相互性:两个物体之间的万有引力是一对相互作用力,总是大小相等、方向相反;

(3)宏观性:在通常情况下,万有引力非常小,只有在质量巨大的星球间或天体与天体附近的物体间,它的存在才有实际的物理意义,故在分析地球表面物体的受力时,不考虑地面与物体之间的万有引力,只考虑地球对物体的引力;

(4)特殊性:两个物体间的万有引力只与它们本身的质量和它们间的距离有关,而与所在空间的性质无关,也与周围是否存在其他物体无关

万有引力定律的发现,对以后物理学和天文学的发展具有深远影响,它揭示了自然界中一种基本相互作用规律

4 万有引力定律

4.注意事项

万有引力公式应用的拓展当物体不能看成质点时,利用微元的思想可以把物体假想分割成无数个质点,求出某一个物体上每个质点与另一个物体上所有质点间的万有引力,然后求合力(高中很少涉及).

5.局限性

只适用于宏观世界和低速运动的物体,而对于微观粒子世界和接近光速运动的物体,需要用到相对论理论(在后面学习中会初步接触).

6.应用 设想把一质量为 m 的物体放在地球中心,这时它受到地球对它的引力是多大?

分析:处于地球中心的物体受到地球各部分之间的引力大小相等,方向相反,合力为零

7.现象

潮汐现象主要是由于月球对地球的万有引力产生的

5 引力常量

1.引力常量的测量

在生顿发现万有引力定律100多年后,英国物理学家卡文迪什巧妙地利用扭秤装置测出了引力常量。

(1)测量原理

卡文迪什的实验装置如图所示.在一根石英丝下倒挂着一个 T 形架,架的水平横梁两端各装一个质量为 m 的小球, T 形架的竖直部分装有一面小平面镜,两个小球由于受到质量均为 M 的两个大球的吸引而转动,使石英丝发生扭转.当吸引力的力矩跟石英丝的扭转力矩平衡时, T 形架停止不动.根据平面镜反射的光点在标尺上移动的距离可算出石英丝的扭转角度,结合事先测定的石英丝扭转角度跟扭转力矩的关系,就可以算出扭转力矩,从而算出引力 F 和引力常量.

5 引力常量

(2)卡文迪什实验方法

在扭秤实验中,两个小球之间的万有引力很小,很难通过常规方法测量出来.卡文迪什通过该装置,利用光的反射将微小的作用力放大,便于测量,运用了等效法合理地将微小量放大.

为了减小微小干扰力对实验的影响,卡文迪什将实验装置密封在容器内.对于该装置,尽可能增大 T 字形轻质框架的长度,以增加微小力所造成的偏转程度.同时,为了更好地展示出 T 字形轻质框架的偏转,装置中增大了平面镜与光点的距离,进一步放大了微小作用的效果.

拓展:为什么卡文迪什扭秤实验巧妙地利用微量放大法合理地将微小量进行放大?

分析:两个质量各为50kg的人相距1 m 时,他们相互间的引力相当于几粒尘埃的重力.但是,天体之间存在巨大的引力,太阳对地球的引力可以将直径为几千米的钢柱拉断.

5 引力常量

2.引力常量测定的意义

(1)证明了万有引力的存在,使万有引力定律进人真正实用的时代(卡文迪什被称为能称出地球质量的人).

(2)开创了微小量测量的先河,使科学放大思想得到推广.

3.引力常量

表达式中 F =G,G 是比例系数,叫作引力常量.

(1)国科技数据委员会2014年的推荐值为 G =6.67408(31) x 10-11N·m2/kg2,数值上等于两个质量都是1kg的质相距1m时的相吸引力.

(2)适用于任何两个物体,具有普适性.

(3)引力常量是自然界中少数几个最重要的物理常量之一.

课后练习

AD

课后练习

C

课后练习

D

课后练习

C

课后练习

D

课后练习

C

课后练习

B

课后练习

C

谢谢