湖北省部分学校2022-2023学年高三上学期期末质量检测历史试题(Word版含答案)

文档属性

| 名称 | 湖北省部分学校2022-2023学年高三上学期期末质量检测历史试题(Word版含答案) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 424.1KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2023-01-01 18:09:25 | ||

图片预览

文档简介

湖北省部分学校2022-2023学年高三上学期期末质量检测

历 史

考生注意:

1.本试卷分选择题和非选择题两部分。满分100分,考试时间75分钟。

2.答题前,考生务必用直径0.5毫米黑色墨水签字笔将密封线内项目填写清楚。

3.考生作答时,请将答案答在答题卡上。选择题每小题选出答案后,用2B铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑;非选择题请用直径0.5毫米黑色墨水签字笔在答题卡上各题的答题区域内作答,超出答题区域书写的答案无效,在试题卷、草稿纸上作答无效。

4.本卷命题范围:高考范围。

一、选择题(本大题共16小题,每小题3分,共计48分。在每小题列出的四个选项中,只有一项是最符合题目要求的。)

1.西周初年,一些封国地处边远,极度落后,如齐国封地营丘(今山东临淄),"少五谷而人民寡";而到春秋初期则出现了"人民多归齐,齐为大国"的繁荣景象。齐国的变化说明分封

A.加强了地方割据倾向B.增强了国家认同感

C.冲击了宗法等级观念D.有助于边地的开发

2.董仲舒在《王道通三》中指出,当暑天出现寒冷天气,当冬天出现暑热的天气,那么这一年一定是恶年,“人主当喜而怒,当怒而喜,必为乱世矣。是故人主之大守,在于谨藏而禁内,使好恶必当义乃出。”董仲舒这一论述意在

A.防止君主过度专制带来弊端B.说明天人感应具有合理性

C.表明君权神授应当顺应自然D.强调君主治世应注重策略

3.下表所示为唐诗中有关社会生活的相关描述。这些描述反映出当时

描述 出 处

“东邻转谷五之利,西邻贩缯日已贵” 【唐】丁仙芝《赠朱中书》

“吴门转粟帛,泛海陵蓬莱” 【唐】杜甫《昔游》

“夜市卖菱藕,春船载绮罗” 【唐】杜荀鹤《送人游吴》

A.农业生产日益趋向专业化B.农业作物商品化的发展

C.城市商品经济出现了繁荣D.国家商业政策日渐宽松

4.金代前期的皇帝大都推行汉法,尤其是沿用隋唐以来的科举制,为士人提供入仕的机会,如金熙宗天眷元年(1138年)八月,曾下令全面施行汉式官制。这反映了当时

A.阶级矛盾渐趋缓和B.金政权对中原制度文明的认同

C.华夷观念已经消亡D.大一统中央集权国家正式形成

5.明末清初思想家唐甄继承了先秦儒家推崇的唐虞三代圣王之治的传统,在《潜书·尊孟》中提出了自己的追求目标,即"君明臣忠,上下和易,老幼保暖,养生送死无憾"。这表明唐甄

A.依托历史经验构想愿景B.以复古为基本政治目的

C.主张强化传统伦理纲常D.受西方启蒙思想的影响

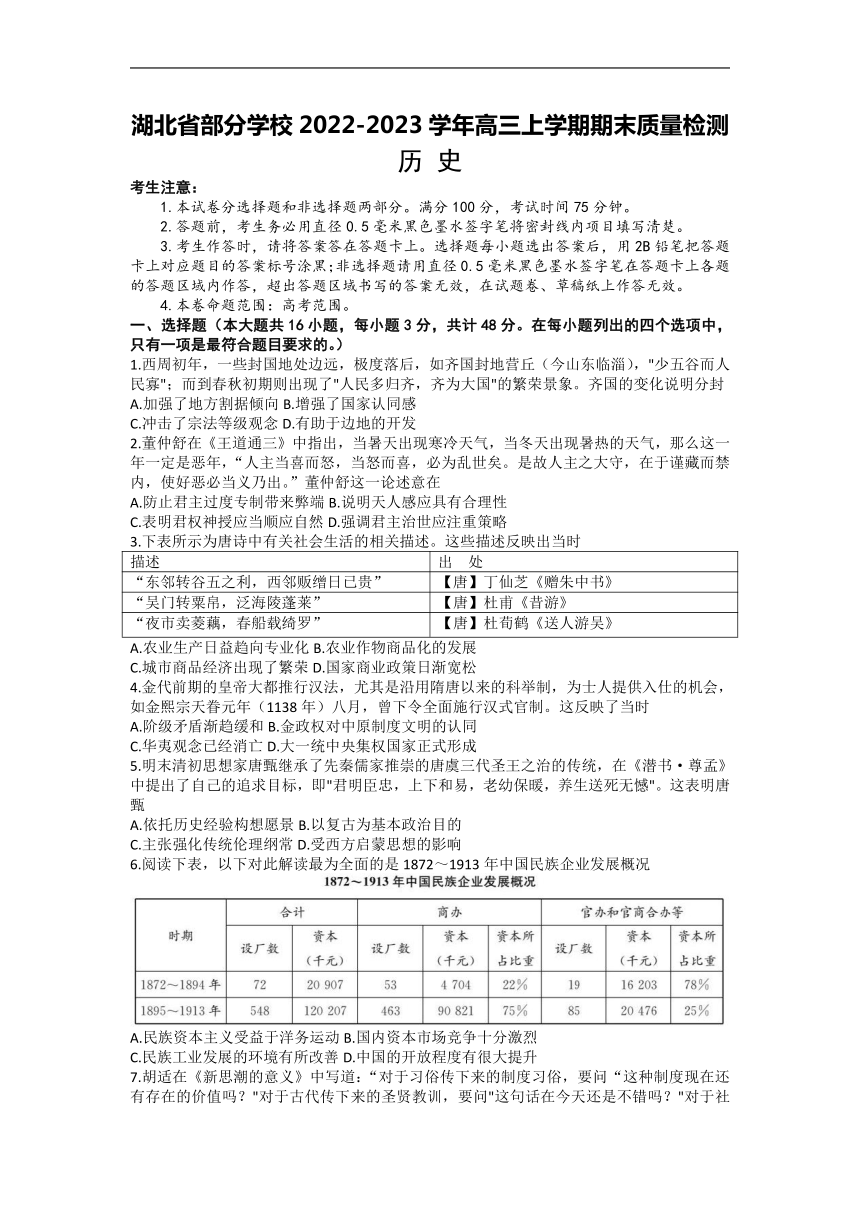

6.阅读下表,以下对此解读最为全面的是1872~1913年中国民族企业发展概况

A.民族资本主义受益于洋务运动B.国内资本市场竞争十分激烈

C.民族工业发展的环境有所改善D.中国的开放程度有很大提升

7.胡适在《新思潮的意义》中写道:“对于习俗传下来的制度习俗,要问“这种制度现在还有存在的价值吗?"对于古代传下来的圣贤教训,要问"这句话在今天还是不错吗?"对于社会上糊涂公认的行为与信仰,都要问'大家公认的,就不会错吗?'"据此可知,胡适意在强调

A.全盘接受西方近代的思想文明B.结合本国的国情研究实际问题

C.发扬民主科学精神并否定传统D.在中国进行思想革命的必要性

8.有学者统计,日本在中国对外贸易中的占比从1913年的23%增加到1918年的43.5%。美国的对华贸易则由1913年的0.35亿海关银增至1919年1.08亿海关银……到1919年,外国资本仍然控制着中国近60%的织布机和75.6%的机械采煤。这说明

A.列强放松了对中国的经济侵略B.资本输出始为列强侵华的主要手段

C.中国开始融入资本主义世界市场D.帝国主义是中国民族经济发展的障碍

9.1947年2月,周恩来为中共中央起草了关于在国民党统治区的工作方针和斗争策略的指示,要求国民党统治区的党组织应扩大宣传,避免硬碰,争取中间分子,利用合法形式,力求在生存而斗争的基础上,建立反卖国、反内战、反独裁与反特务统治的广大阵线。该指示

A.利于推动国统区人民民主运动B.成为人民解放战争取胜的指导思想

C.使国民党完全陷入孤立的困境D.表明中国革命的任务发生根本改变

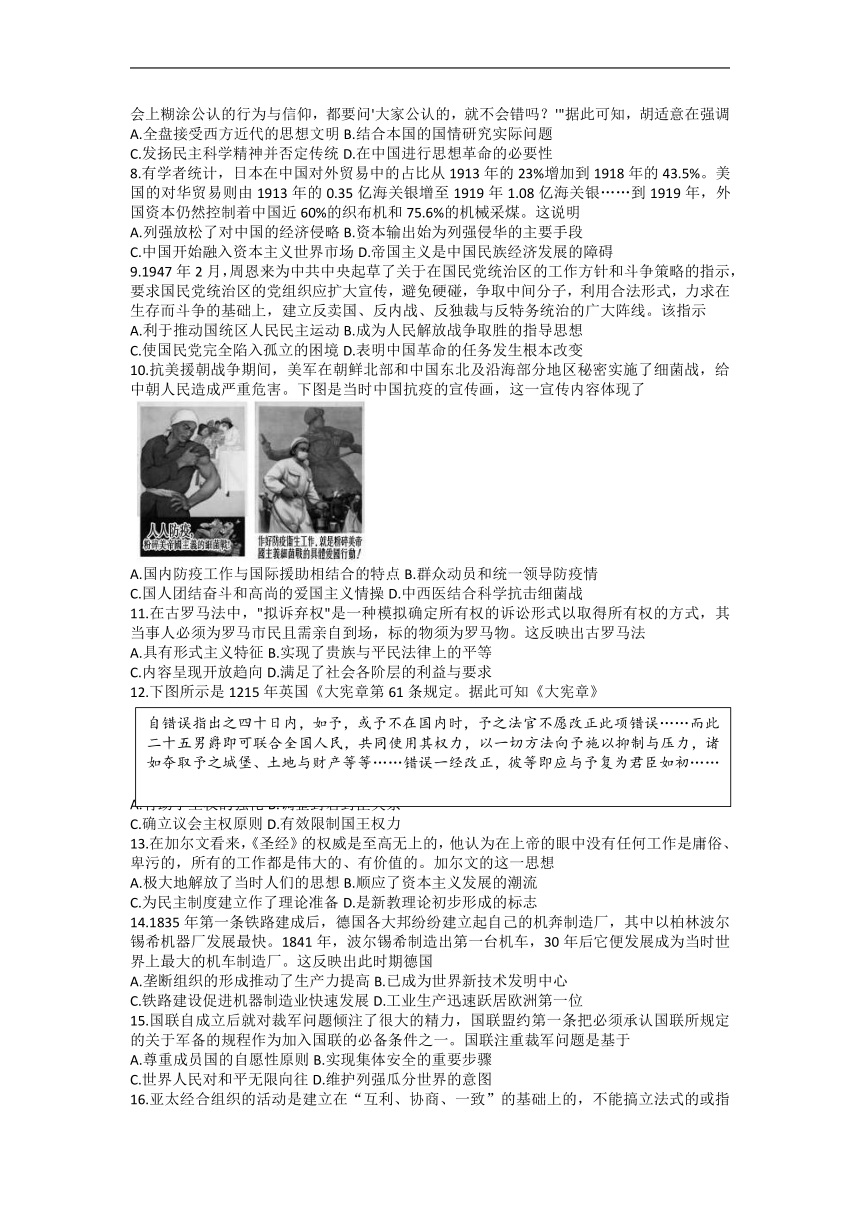

10.抗美援朝战争期间,美军在朝鲜北部和中国东北及沿海部分地区秘密实施了细菌战,给中朝人民造成严重危害。下图是当时中国抗疫的宣传画,这一宣传内容体现了

A.国内防疫工作与国际援助相结合的特点B.群众动员和统一领导防疫情

C.国人团结奋斗和高尚的爱国主义情操D.中西医结合科学抗击细菌战

11.在古罗马法中,"拟诉弃权"是一种模拟确定所有权的诉讼形式以取得所有权的方式,其当事人必须为罗马市民且需亲自到场,标的物须为罗马物。这反映出古罗马法

A.具有形式主义特征B.实现了贵族与平民法律上的平等

C.内容呈现开放趋向D.满足了社会各阶层的利益与要求

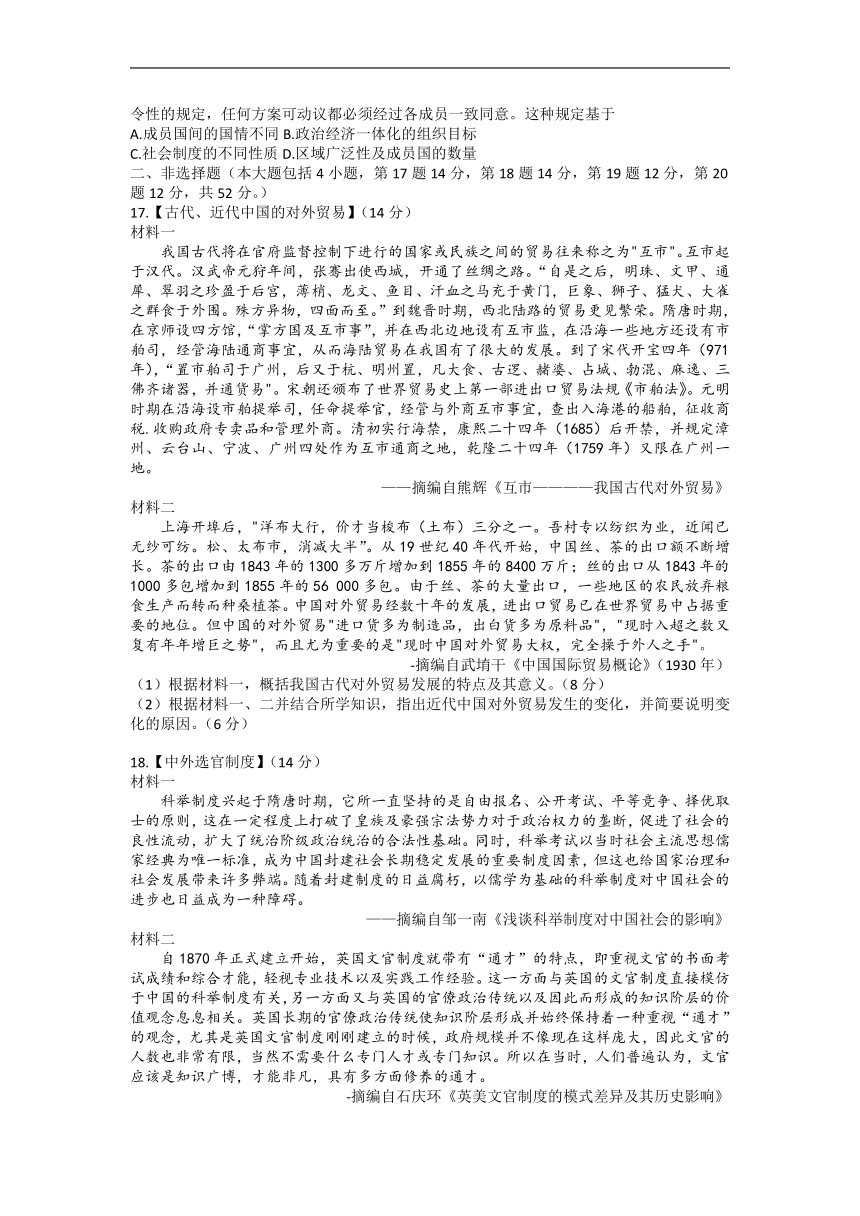

12.下图所示是1215年英国《大宪章第61条规定。据此可知《大宪章》

A.有助于王权的强化B.调整封君封臣关系

C.确立议会主权原则D.有效限制国王权力

13.在加尔文看来,《圣经》的权威是至高无上的,他认为在上帝的眼中没有任何工作是庸俗、卑污的,所有的工作都是伟大的、有价值的。加尔文的这一思想

A.极大地解放了当时人们的思想B.顺应了资本主义发展的潮流

C.为民主制度建立作了理论准备D.是新教理论初步形成的标志

14.1835年第一条铁路建成后,德国各大邦纷纷建立起自己的机奔制造厂,其中以柏林波尔锡希机器厂发展最快。1841年,波尔锡希制造出第一台机车,30年后它便发展成为当时世界上最大的机车制造厂。这反映出此时期德国

A.垄断组织的形成推动了生产力提高B.已成为世界新技术发明中心

C.铁路建设促进机器制造业快速发展D.工业生产迅速跃居欧洲第一位

15.国联自成立后就对裁军问题倾注了很大的精力,国联盟约第一条把必须承认国联所规定的关于军备的规程作为加入国联的必备条件之一。国联注重裁军问题是基于

A.尊重成员国的自愿性原则B.实现集体安全的重要步骤

C.世界人民对和平无限向往D.维护列强瓜分世界的意图

16.亚太经合组织的活动是建立在“互利、协商、一致”的基础上的,不能搞立法式的或指令性的规定,任何方案可动议都必须经过各成员一致同意。这种规定基于

A.成员国间的国情不同B.政治经济一体化的组织目标

C.社会制度的不同性质D.区域广泛性及成员国的数量

二、非选择题(本大题包括4小题,第17题14分,第18题14分,第19题12分,第20题12分,共52分。)

17.【古代、近代中国的对外贸易】(14分)

材料一

我国古代将在官府监督控制下进行的国家或民族之间的贸易往来称之为"互市"。互市起于汉代。汉武帝元狩年间,张骞出使西城,开通了丝绸之路。“自是之后,明珠、文甲、通犀、翠羽之珍盈于后宫,薄梢、龙文、鱼目、汗血之马充于黄门,巨象、狮子、猛犬、大雀之群食于外围。殊方异物,四面而至。”到魏晋时期,西北陆路的贸易更见繁荣。隋唐时期,在京师设四方馆,“掌方国及互市事”,并在西北边地设有互市监,在沿海一些地方还设有市舶司,经管海陆通商事宜,从而海陆贸易在我国有了很大的发展。到了宋代开宝四年(971年),“置市舶司于广州,后又于杭、明州置,凡大食、古逻、赭婆、占城、勃混、麻逸、三佛齐诸器,并通货易"。宋朝还颁布了世界贸易史上第一部进出口贸易法规《市舶法》。元明时期在沿海设市舶提举司,任命提举官,经管与外商互市事宜,查出入海港的船舶,征收商税.收购政府专卖品和管理外商。清初实行海禁,康熙二十四年(1685)后开禁,并规定漳州、云台山、宁波、广州四处作为互市通商之地,乾隆二十四年(1759年)又限在广州一地。

——摘编自熊辉《互市————我国古代对外贸易》

材料二

上海开埠后,"洋布大行,价才当梭布(土布)三分之一。吾村专以纺织为业,近闻已无纱可纺。松、太布市,消减大半”。从19世纪40年代开始,中国丝、茶的出口额不断增长。茶的出口由1843年的1300多万斤增加到1855年的8400万斤;丝的出口从1843年的1000多包增加到1855年的56 000多包。由于丝、茶的大量出口,一些地区的农民放弃粮食生产而转而种桑植茶。中国对外贸易经数十年的发展,进出口贸易已在世界贸易中占据重要的地位。但中国的对外贸易"进口货多为制造品,出白货多为原料品","现时入超之数又复有年年增巨之势",而且尤为重要的是"现时中国对外贸易大权,完全操于外人之手"。

-摘编自武堉干《中国国际贸易概论》(1930年)

(1)根据材料一,概括我国古代对外贸易发展的特点及其意义。(8分)

(2)根据材料一、二并结合所学知识,指出近代中国对外贸易发生的变化,并简要说明变化的原因。(6分)

18.【中外选官制度】(14分)

材料一

科举制度兴起于隋唐时期,它所一直坚持的是自由报名、公开考试、平等竞争、择优取士的原则,这在一定程度上打破了皇族及豪强宗法势力对于政治权力的垄断,促进了社会的良性流动,扩大了统治阶级政治统治的合法性基础。同时,科举考试以当时社会主流思想儒家经典为唯一标准,成为中国封建社会长期稳定发展的重要制度因素,但这也给国家治理和社会发展带来许多弊端。随着封建制度的日益腐朽,以儒学为基础的科举制度对中国社会的进步也日益成为一种障碍。

——摘编自邹一南《浅谈科举制度对中国社会的影响》

材料二

自1870年正式建立开始,英国文官制度就带有“通才”的特点,即重视文官的书面考试成绩和综合才能,轻视专业技术以及实践工作经验。这一方面与英国的文官制度直接模仿于中国的科举制度有关,另一方面又与英国的官僚政治传统以及因此而形成的知识阶层的价值观念息息相关。英国长期的官僚政治传统使知识阶层形成并始终保持着一种重视“通才”的观念,尤其是英国文官制度刚刚建立的时候,政府规模并不像现在这样庞大,因此文官的人数也非常有限,当然不需要什么专门人才或专门知识。所以在当时,人们普遍认为,文官应该是知识广博,才能非凡,具有多方面修养的通才。

-摘编自石庆环《英美文官制度的模式差异及其历史影响》

(1)根据材料一并结合所学知识,简评科举制度对中国古代社会的影响。(6分)

(2)根据材料二并结合所学知识,概括近代英国文官制度的特点及形成的原因。(6分)

(3)根据材料一、二并结合所学知识,说明选拔任用官员应当坚持的原则。(2分)

19.【近代思想与文化】(12分)

材料

就各国的文化发展的历史看,文化(自然包括哲学)的发展大体上总是通过“认同”与“离异”两个不同的阶段来进行的。“认同”表现为与主流文化的一致和阐释,是文化在一定范围内向纵深发展,是对已成模式的进一步发掘,同时也表现为对异己力量的排斥和压抑,其作用在于巩固原有的主流文化已经确立的界限与规范,使之得以定型和凝聚。“离异”则表现为对原有主流文化的批判和扬弃,即在一定时期内,对原有主流文化的否定和怀疑,打乱既成的规范和界限,以形成对主流文化的冲击乃至颠覆,这种"离异"作用占主导地位的阶段就是文化的转型期。

摘编自胡伟希《中国本土文化视野下的西方哲学》

根据材料并结合所学中国近代史的知识,自行拟定一个论题,并进行简要阐述。(要求:论题明确,史论结合,阐述充分,逻辑清楚。)

20.【西方古代及近代法律思想】(12分)

材料一 古代西方思想家及其法律主张

思想家 主张

苏格拉底 不论是真理的持有者,还是美德的富有者,最后都必须是法律的服从者

柏拉图 人们必须为他们自己制定法律并在生活中遵循,否则他们会无异于最野蛮的野兽

亚里士多德 对已成立的法律普遍的服从,而大家所服从的法律又应该本身是制定良好的法律

材料二

(1)根据材料一并结合所学知识,概括古代西方法律思想的特点。(4分)

(2)根据材料二并结合所学知识,简析西方近代思想的演变及其背景。(8分)

高三历史参考答案、提示及评分细则

1.D 考查西周分封制的影响。材料通过分封后齐国由“极度落后”到出现“繁荣景象”的变化,说明西周分封制的推行促进了齐国地区的经济开发,而由材料中“一些封国地处边远”的信息可知,材料以齐国为例来说明分封制的推行有助于边地的开发,故D项正确。"地方割据倾向"国家认同感""宗法等级观念"等在材料中没有体现,且A、B、C三项也与材料主旨不符,故排除A、B、C三项。

2.A 考查汉代儒学。材料反映出董仲舒用春夏秋冬四季的冷暖更替比附政治,要求君主和四季变换一样遵循治国规律,不要举措失宜,据此可知,董仲舒的这一主张旨在尽可能防止封建君主过度专制所带来的弊端,故A项正确。材料并未涉及天人感应学说是否合理,故排除B项;材料并未强调君权神授,故排除C项;材料虽指出君主治国应注意事宜,但并非说明只注重策略,因此不是材料强调的主旨,故排除D项。

3.B 考查唐朝经济文化。表格中的诗句“东邻转谷五之利”“吴门转粟帛,泛海陵蓬莱”“卖菱藕”都反映了农产品买卖的情况,说明农业商品化比较明显,故选B项。"夜市卖菱藕,春船载绮罗"说明农产品的商品化,但不能说明区域性,故排除A项;“东邻转谷五之利,西邻贩缯日已贵""吴门转粟帛,泛海陵蓬莱"所反映的不是城市生活,更多体现农产品的交易,故排除C项;材料无法说明国家政策的变化,故排除D项。

4.B 考查古代的民族融合。由材料可知,金代统治者,施行汉式官制,积极学习中原文化,反映了当时少数民族对汉族先进文化及制度的认同,故B项正确。材料无法体现阶级矛盾渐趋缓和,故排除A项;华夷观念在当时不可能消亡,故排除C项;两宋时期,民族政权并立,没有形成大一统的中央集权国家,故排除D项。

5.A 考查明末清初儒家思想。材料中的唐甄在继承先秦儒家推崇唐虞三代圣王之治传统的情况下,提出了他自己追求的目标,这体现了其依托历史经验构想理想社会的愿景,故选A项;唐甄推崇唐虞三代圣王之治也是为了表达自己的政治主张,而不是为了复古,故排除B项;唐甄主张“君明臣忠”并非表明其主张强化传统伦理纲常,故排除C项;材料中没有西方启蒙思想的信息,得不出D项结论,故排除D项。

6.C 考查近代中国民族资本主义的发展。根据材料信息可知,甲午战争后的18年时间内,中国的民族资本厂矿企业比战前增加了6.6倍,资本总额增长了4.7倍。造成这种现象的原因很多,如帝国主义侵略的加深在客观上扩大了中国的商品市场和劳动力市场;人民的收回利权运动维护了资产阶级的利益;清政府为扩大税源,放宽了对民间办厂的限制;清末新敢中政府推行一些奖励发展实业的政策,辛亥革命打击了封建制度等。这些都表明这一时期民族工业发展的环境有所改善,故C项正确。其他三项均不符合题干主旨,故排除。

7.D 考查新文化运动。根据材料并结合所学知识可知,新文化运动第一次旗帜鲜明的主张“人的解放”。在传统的封建文化当中,人的个性被扼杀在森严的等级制度当中的,个人的主体性地位也被湮没在社会群体当中,而新文化的创举正是提出了人的解放,它争取人的独立存在、自由选择和创造力的发挥,胡适的这番话强调了必须对传统文化进行一次彻底、全方位的价值重估,这对当时挽救民族危机来说是势在必行的,故D项正确。其他三项均不符合题干主旨,故排除

8.D 考查近代中国的经济。根据题干,1913年至1918年是第一次世界大战期间,欧洲列强忙于一战,暂时放松对中国经济的侵略,但是日本和美国却趁此机会大力发展与中国的贸易。结合所学知识可做,由于中国处于半殖民地半封建社会,因而在与日本和美国的贸易中中国是不占优势的,即使一战结束后,“外国资本仍然控制着中国近60%的织布机和75.6%的机械采煤",这一状况一定程度上阻碍了中国民族经济的发展,故D项正确。列强包括日本和美国,故排除A 项;结合所学知识,资本输出开始成为列强侵华手段的是在中日甲午战争后,故排除 B项;中国开始融入资本主义世界市场是在鸦片战争后,故排除C项。

9.A 考查解放战争。根据该指示精神,在中国共产党组织领导和影响下,以学生为先锋和以反饥饿、反内战、反迫害为核心的爱国民主运动在国统区迅速兴起,逐步发展成为配合人民解放军作战的第二条战线,故A项正确。人民解放战争取胜的指导思想是毛泽东思想,故排除B项:国统区人民民主运动的发展以及国民党的独裁统治和倒行逆施,使国民党完全陷入孤立的困境,而不是一个指示,故排除C项;中国革命的任务没有发生根本变化,依然是反帝反封建,故排除D项。

10.C 考查抗美援朝。根据题干“人人防疫”和“作好防疫卫生工作,就是粉碎美帝国主义细菌战的具体爱国行动”可知,这体现了国人积极响应防疫抗疫的团结奋斗和爱国情操,故C项正确。题干不能得出国际援助,故排除A项;题干可以得出群众动员,但不能得出统一领导,故排除B项;题干不能得出中西医结合,故排除D项。

11.A 考查古代罗马法。古代罗马法极重形式,凡为法律行为必依一定形式进行,否则不具有法律效力,形式重于实质内容是早期罗马法形式主义的一个重要特征。材料中的“拟诉弃权”就是这一形式主义特征的反映,故A项正确。《十二铜表法》将法律明文规定,一定程度上实现了贵族与平民法律上的平等,这与题干主旨不符,故排除B项;随着罗马法的发展,特别是万民法的颁行,其法律关系主体日渐宽泛,内容更加开放灵活,来源渠道更是多样,故排除C项;D项说法不符合史实,故排除。

12.B 考查近代英国的民主政治。根据材料和所学知识,"1215年英国《大宪章》第61条规定,组织25个大封建主监督大宪章的执行,他们在发现国王有违反情况时,可使用各种手段包括武力在内胁迫他改正,这就使封建内战取得合法地位。”《大宪章》调整了封君与封臣的关系,有助于巩固封建统治的稳定,故B项正确。通过《大宪章》条款的规定,带来的影响是一定程度上削弱王权,而非王权的强化,排除 A项;1689年《权利法案》颁布,确立议会主权原则,排除C项;D 项有效限制王权太绝对,故排除D项。

13.B 考查教改革。根据材料中加尔文反对实际中的权威以及提出所有工作都是有价值的,联系所学可知,宗教改革反对教会权威并为资本主义经济活动而辩护,这顺应了当时资本主义发展的潮流,故B项正确。题干内容看不出加尔文宗教改革极大地解放了人们的思想,故 A项错误;启蒙思想家们为民主制度作了理论准备,如天赋人权、平等、法治等,排除C项;新教理论初步形成的标志是"九十五条论纲"的发表,排除D项。

14.C 考查工业革命的扩展。材料反映了在第一次工业革命期间,随着铁路建设的发展,德国机车制造业迅速发展,机车制造技术相当复杂,在一定程度上反映了一个国家机器制造业的综合水平和实力,因此德国机车制造业的发展从侧面反映了铁路建设对德国第一次工业革命中机器制造业的促进作用,故C项正确。材料没有体现垄断组织的相关信息,且垄断组织的形成是在第二次工业革命期间,故排除 A项;德国成为世界新技术发明的中心,工业生产跃居欧洲第一位均是第二次工业革命的结果,故排除B、D两项。

15.B 考查国际联盟。根据题干并结合所学知识,经过第一次世界大战的洗礼,国联的创始人煞费苦心把有关裁军的问题订入盟约,这是其实现集体安全避免世界大战的重要步骤,也是为了维护自身的安全需要,故选B项。尊重成员国的自愿件原则不是材料体现的主旨,故排除 A项;材料只是强调国联把裁军问题看得非常重要,而不是世界人民,故排除C项;材料体现不出国联裁军是为了维护列强瓜分世界的意图的,故排除D项。

16.A 考查经济全球化。亚太经合组织的原则制定是因为各成员国经济发展水平差异大,另外社会制度不同,有的是资本主义国家,也有的是社会主义国家,国情不同,这样不可能实行一致原则,制定的规定没有大的约束性,故 A项正确。亚太经合组织政治制度不一,不可能政治一体化,故排除B项;社会制度不同只是一个方面的原因,故排除 C 项:D项只是一个方面原因,不全面,故排除

17.(1)特点:历史悠久;对外贸易在官府的监督控制下进行;设置专门机构管理对外贸易;对外贸易持续发展;经历了由陆路为主向以海路为主的变化:对外贸易主要服务于皇权统治。(4分,任答两点即可)

意义:促进了民族交融;加强了中国与世界的经济文化交流;丰富了中华文化的内涵;增加了政府财政收入;促进了中国商品经济的发展。(4分,任答两点即可)

(2)变化:进口以工业制成品为主,出口以原材料为主:中国逐渐沦为外国列强的原料产地;政府逐渐丧失对外贸易的主导权:对外贸易入超明显。(2分,任答一点即可以)

原因:列强入侵,中国社会性质发生改变;西欧工业革命后对原料和市场的需求;中国传统农业社会,资源丰富;世界资本主义的发展及资本主义世界市场的初步形成;中国自身产业结构的缺陷。(4分,任答两点即可)

18.(1)积极影响:打破了世家大族的特权垄断;拓宽了官吏人才来源,扩大了统治基础;提高了官员素质;促进了社会稳定:有利于重学风气的形成。

消极影响:使儒学成为统治者奴化臣民的工具;导致从事科学技术研究的人才力量相对薄弱。(6分,积极和消极都需答道)

(2)特点:特别重视考试成绩,忽视专业技术和实践能力的考察。(2分)

原因:深受中国古代科举制度的影响;官僚政治传统的根深蒂固;英国民众对知识分子的过分推崇。(4分,任答两点即可)

(3)原则:公开、平等、竞争、择优;德才兼备,任人唯贤。(2分,言之有理即可

19.示例:

论题:文化在"认同"与"离异"的过程中推动中国近代社会的转型。(2分)

阐述:鸦片战争后,随着民族危机和统治危机的加深;有识之士向西方学习,寻求强国御侮之道。洋务运动中,洋务派一方面主张向西方学习先进技术,兴办新式工业和新式学堂,但另一方面倡导"中体西用",排斥西方的政治制度,而顽固派更是反对向西方学习,对西方文化戒备森严。甲午战争后,为了救亡图存,维新志士在思想上把西方政治学说与儒家思想结合起来,在政治上学习西方的君主立宪制度,开展维新变法运动,但最终遭到顽固垫力的疯狂反扑而归于失败。八国联军侵华后,资产阶级民主革命派进一步向西方学习民主共和制,同时,对儒家思想进行了一定程度的批判,但并不彻底。新文化运动时期,激进的知识分子对以儒家为主的传统道德讲行了彻底的批判,保进了人们的思想解放,推动了中国向新民主主义革命转变。(8分)

综上,近代中国中学和西学在“认同”与“离异”的过程中推动了近代中国社会的不断转型。(2分)

20.(1)特点:强调法律的权威性;具有人文主义色彩;法律面前公民平等。(4分,任答两点即可)

(2)演变:由否定教会权威演变到构建资产阶级理性王国(或由改革教会发展到传播启蒙思想)。(2分,其他言之有理亦可)背景:资本主义的发展;资产阶级力量的壮大;封建制度与资本主义发展的矛盾尖锐;文艺复兴、自然科学的发展,解放了人们的思想。(政治、经济、思想方面各2分,共6分,其他言之有理亦可)

历 史

考生注意:

1.本试卷分选择题和非选择题两部分。满分100分,考试时间75分钟。

2.答题前,考生务必用直径0.5毫米黑色墨水签字笔将密封线内项目填写清楚。

3.考生作答时,请将答案答在答题卡上。选择题每小题选出答案后,用2B铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑;非选择题请用直径0.5毫米黑色墨水签字笔在答题卡上各题的答题区域内作答,超出答题区域书写的答案无效,在试题卷、草稿纸上作答无效。

4.本卷命题范围:高考范围。

一、选择题(本大题共16小题,每小题3分,共计48分。在每小题列出的四个选项中,只有一项是最符合题目要求的。)

1.西周初年,一些封国地处边远,极度落后,如齐国封地营丘(今山东临淄),"少五谷而人民寡";而到春秋初期则出现了"人民多归齐,齐为大国"的繁荣景象。齐国的变化说明分封

A.加强了地方割据倾向B.增强了国家认同感

C.冲击了宗法等级观念D.有助于边地的开发

2.董仲舒在《王道通三》中指出,当暑天出现寒冷天气,当冬天出现暑热的天气,那么这一年一定是恶年,“人主当喜而怒,当怒而喜,必为乱世矣。是故人主之大守,在于谨藏而禁内,使好恶必当义乃出。”董仲舒这一论述意在

A.防止君主过度专制带来弊端B.说明天人感应具有合理性

C.表明君权神授应当顺应自然D.强调君主治世应注重策略

3.下表所示为唐诗中有关社会生活的相关描述。这些描述反映出当时

描述 出 处

“东邻转谷五之利,西邻贩缯日已贵” 【唐】丁仙芝《赠朱中书》

“吴门转粟帛,泛海陵蓬莱” 【唐】杜甫《昔游》

“夜市卖菱藕,春船载绮罗” 【唐】杜荀鹤《送人游吴》

A.农业生产日益趋向专业化B.农业作物商品化的发展

C.城市商品经济出现了繁荣D.国家商业政策日渐宽松

4.金代前期的皇帝大都推行汉法,尤其是沿用隋唐以来的科举制,为士人提供入仕的机会,如金熙宗天眷元年(1138年)八月,曾下令全面施行汉式官制。这反映了当时

A.阶级矛盾渐趋缓和B.金政权对中原制度文明的认同

C.华夷观念已经消亡D.大一统中央集权国家正式形成

5.明末清初思想家唐甄继承了先秦儒家推崇的唐虞三代圣王之治的传统,在《潜书·尊孟》中提出了自己的追求目标,即"君明臣忠,上下和易,老幼保暖,养生送死无憾"。这表明唐甄

A.依托历史经验构想愿景B.以复古为基本政治目的

C.主张强化传统伦理纲常D.受西方启蒙思想的影响

6.阅读下表,以下对此解读最为全面的是1872~1913年中国民族企业发展概况

A.民族资本主义受益于洋务运动B.国内资本市场竞争十分激烈

C.民族工业发展的环境有所改善D.中国的开放程度有很大提升

7.胡适在《新思潮的意义》中写道:“对于习俗传下来的制度习俗,要问“这种制度现在还有存在的价值吗?"对于古代传下来的圣贤教训,要问"这句话在今天还是不错吗?"对于社会上糊涂公认的行为与信仰,都要问'大家公认的,就不会错吗?'"据此可知,胡适意在强调

A.全盘接受西方近代的思想文明B.结合本国的国情研究实际问题

C.发扬民主科学精神并否定传统D.在中国进行思想革命的必要性

8.有学者统计,日本在中国对外贸易中的占比从1913年的23%增加到1918年的43.5%。美国的对华贸易则由1913年的0.35亿海关银增至1919年1.08亿海关银……到1919年,外国资本仍然控制着中国近60%的织布机和75.6%的机械采煤。这说明

A.列强放松了对中国的经济侵略B.资本输出始为列强侵华的主要手段

C.中国开始融入资本主义世界市场D.帝国主义是中国民族经济发展的障碍

9.1947年2月,周恩来为中共中央起草了关于在国民党统治区的工作方针和斗争策略的指示,要求国民党统治区的党组织应扩大宣传,避免硬碰,争取中间分子,利用合法形式,力求在生存而斗争的基础上,建立反卖国、反内战、反独裁与反特务统治的广大阵线。该指示

A.利于推动国统区人民民主运动B.成为人民解放战争取胜的指导思想

C.使国民党完全陷入孤立的困境D.表明中国革命的任务发生根本改变

10.抗美援朝战争期间,美军在朝鲜北部和中国东北及沿海部分地区秘密实施了细菌战,给中朝人民造成严重危害。下图是当时中国抗疫的宣传画,这一宣传内容体现了

A.国内防疫工作与国际援助相结合的特点B.群众动员和统一领导防疫情

C.国人团结奋斗和高尚的爱国主义情操D.中西医结合科学抗击细菌战

11.在古罗马法中,"拟诉弃权"是一种模拟确定所有权的诉讼形式以取得所有权的方式,其当事人必须为罗马市民且需亲自到场,标的物须为罗马物。这反映出古罗马法

A.具有形式主义特征B.实现了贵族与平民法律上的平等

C.内容呈现开放趋向D.满足了社会各阶层的利益与要求

12.下图所示是1215年英国《大宪章第61条规定。据此可知《大宪章》

A.有助于王权的强化B.调整封君封臣关系

C.确立议会主权原则D.有效限制国王权力

13.在加尔文看来,《圣经》的权威是至高无上的,他认为在上帝的眼中没有任何工作是庸俗、卑污的,所有的工作都是伟大的、有价值的。加尔文的这一思想

A.极大地解放了当时人们的思想B.顺应了资本主义发展的潮流

C.为民主制度建立作了理论准备D.是新教理论初步形成的标志

14.1835年第一条铁路建成后,德国各大邦纷纷建立起自己的机奔制造厂,其中以柏林波尔锡希机器厂发展最快。1841年,波尔锡希制造出第一台机车,30年后它便发展成为当时世界上最大的机车制造厂。这反映出此时期德国

A.垄断组织的形成推动了生产力提高B.已成为世界新技术发明中心

C.铁路建设促进机器制造业快速发展D.工业生产迅速跃居欧洲第一位

15.国联自成立后就对裁军问题倾注了很大的精力,国联盟约第一条把必须承认国联所规定的关于军备的规程作为加入国联的必备条件之一。国联注重裁军问题是基于

A.尊重成员国的自愿性原则B.实现集体安全的重要步骤

C.世界人民对和平无限向往D.维护列强瓜分世界的意图

16.亚太经合组织的活动是建立在“互利、协商、一致”的基础上的,不能搞立法式的或指令性的规定,任何方案可动议都必须经过各成员一致同意。这种规定基于

A.成员国间的国情不同B.政治经济一体化的组织目标

C.社会制度的不同性质D.区域广泛性及成员国的数量

二、非选择题(本大题包括4小题,第17题14分,第18题14分,第19题12分,第20题12分,共52分。)

17.【古代、近代中国的对外贸易】(14分)

材料一

我国古代将在官府监督控制下进行的国家或民族之间的贸易往来称之为"互市"。互市起于汉代。汉武帝元狩年间,张骞出使西城,开通了丝绸之路。“自是之后,明珠、文甲、通犀、翠羽之珍盈于后宫,薄梢、龙文、鱼目、汗血之马充于黄门,巨象、狮子、猛犬、大雀之群食于外围。殊方异物,四面而至。”到魏晋时期,西北陆路的贸易更见繁荣。隋唐时期,在京师设四方馆,“掌方国及互市事”,并在西北边地设有互市监,在沿海一些地方还设有市舶司,经管海陆通商事宜,从而海陆贸易在我国有了很大的发展。到了宋代开宝四年(971年),“置市舶司于广州,后又于杭、明州置,凡大食、古逻、赭婆、占城、勃混、麻逸、三佛齐诸器,并通货易"。宋朝还颁布了世界贸易史上第一部进出口贸易法规《市舶法》。元明时期在沿海设市舶提举司,任命提举官,经管与外商互市事宜,查出入海港的船舶,征收商税.收购政府专卖品和管理外商。清初实行海禁,康熙二十四年(1685)后开禁,并规定漳州、云台山、宁波、广州四处作为互市通商之地,乾隆二十四年(1759年)又限在广州一地。

——摘编自熊辉《互市————我国古代对外贸易》

材料二

上海开埠后,"洋布大行,价才当梭布(土布)三分之一。吾村专以纺织为业,近闻已无纱可纺。松、太布市,消减大半”。从19世纪40年代开始,中国丝、茶的出口额不断增长。茶的出口由1843年的1300多万斤增加到1855年的8400万斤;丝的出口从1843年的1000多包增加到1855年的56 000多包。由于丝、茶的大量出口,一些地区的农民放弃粮食生产而转而种桑植茶。中国对外贸易经数十年的发展,进出口贸易已在世界贸易中占据重要的地位。但中国的对外贸易"进口货多为制造品,出白货多为原料品","现时入超之数又复有年年增巨之势",而且尤为重要的是"现时中国对外贸易大权,完全操于外人之手"。

-摘编自武堉干《中国国际贸易概论》(1930年)

(1)根据材料一,概括我国古代对外贸易发展的特点及其意义。(8分)

(2)根据材料一、二并结合所学知识,指出近代中国对外贸易发生的变化,并简要说明变化的原因。(6分)

18.【中外选官制度】(14分)

材料一

科举制度兴起于隋唐时期,它所一直坚持的是自由报名、公开考试、平等竞争、择优取士的原则,这在一定程度上打破了皇族及豪强宗法势力对于政治权力的垄断,促进了社会的良性流动,扩大了统治阶级政治统治的合法性基础。同时,科举考试以当时社会主流思想儒家经典为唯一标准,成为中国封建社会长期稳定发展的重要制度因素,但这也给国家治理和社会发展带来许多弊端。随着封建制度的日益腐朽,以儒学为基础的科举制度对中国社会的进步也日益成为一种障碍。

——摘编自邹一南《浅谈科举制度对中国社会的影响》

材料二

自1870年正式建立开始,英国文官制度就带有“通才”的特点,即重视文官的书面考试成绩和综合才能,轻视专业技术以及实践工作经验。这一方面与英国的文官制度直接模仿于中国的科举制度有关,另一方面又与英国的官僚政治传统以及因此而形成的知识阶层的价值观念息息相关。英国长期的官僚政治传统使知识阶层形成并始终保持着一种重视“通才”的观念,尤其是英国文官制度刚刚建立的时候,政府规模并不像现在这样庞大,因此文官的人数也非常有限,当然不需要什么专门人才或专门知识。所以在当时,人们普遍认为,文官应该是知识广博,才能非凡,具有多方面修养的通才。

-摘编自石庆环《英美文官制度的模式差异及其历史影响》

(1)根据材料一并结合所学知识,简评科举制度对中国古代社会的影响。(6分)

(2)根据材料二并结合所学知识,概括近代英国文官制度的特点及形成的原因。(6分)

(3)根据材料一、二并结合所学知识,说明选拔任用官员应当坚持的原则。(2分)

19.【近代思想与文化】(12分)

材料

就各国的文化发展的历史看,文化(自然包括哲学)的发展大体上总是通过“认同”与“离异”两个不同的阶段来进行的。“认同”表现为与主流文化的一致和阐释,是文化在一定范围内向纵深发展,是对已成模式的进一步发掘,同时也表现为对异己力量的排斥和压抑,其作用在于巩固原有的主流文化已经确立的界限与规范,使之得以定型和凝聚。“离异”则表现为对原有主流文化的批判和扬弃,即在一定时期内,对原有主流文化的否定和怀疑,打乱既成的规范和界限,以形成对主流文化的冲击乃至颠覆,这种"离异"作用占主导地位的阶段就是文化的转型期。

摘编自胡伟希《中国本土文化视野下的西方哲学》

根据材料并结合所学中国近代史的知识,自行拟定一个论题,并进行简要阐述。(要求:论题明确,史论结合,阐述充分,逻辑清楚。)

20.【西方古代及近代法律思想】(12分)

材料一 古代西方思想家及其法律主张

思想家 主张

苏格拉底 不论是真理的持有者,还是美德的富有者,最后都必须是法律的服从者

柏拉图 人们必须为他们自己制定法律并在生活中遵循,否则他们会无异于最野蛮的野兽

亚里士多德 对已成立的法律普遍的服从,而大家所服从的法律又应该本身是制定良好的法律

材料二

(1)根据材料一并结合所学知识,概括古代西方法律思想的特点。(4分)

(2)根据材料二并结合所学知识,简析西方近代思想的演变及其背景。(8分)

高三历史参考答案、提示及评分细则

1.D 考查西周分封制的影响。材料通过分封后齐国由“极度落后”到出现“繁荣景象”的变化,说明西周分封制的推行促进了齐国地区的经济开发,而由材料中“一些封国地处边远”的信息可知,材料以齐国为例来说明分封制的推行有助于边地的开发,故D项正确。"地方割据倾向"国家认同感""宗法等级观念"等在材料中没有体现,且A、B、C三项也与材料主旨不符,故排除A、B、C三项。

2.A 考查汉代儒学。材料反映出董仲舒用春夏秋冬四季的冷暖更替比附政治,要求君主和四季变换一样遵循治国规律,不要举措失宜,据此可知,董仲舒的这一主张旨在尽可能防止封建君主过度专制所带来的弊端,故A项正确。材料并未涉及天人感应学说是否合理,故排除B项;材料并未强调君权神授,故排除C项;材料虽指出君主治国应注意事宜,但并非说明只注重策略,因此不是材料强调的主旨,故排除D项。

3.B 考查唐朝经济文化。表格中的诗句“东邻转谷五之利”“吴门转粟帛,泛海陵蓬莱”“卖菱藕”都反映了农产品买卖的情况,说明农业商品化比较明显,故选B项。"夜市卖菱藕,春船载绮罗"说明农产品的商品化,但不能说明区域性,故排除A项;“东邻转谷五之利,西邻贩缯日已贵""吴门转粟帛,泛海陵蓬莱"所反映的不是城市生活,更多体现农产品的交易,故排除C项;材料无法说明国家政策的变化,故排除D项。

4.B 考查古代的民族融合。由材料可知,金代统治者,施行汉式官制,积极学习中原文化,反映了当时少数民族对汉族先进文化及制度的认同,故B项正确。材料无法体现阶级矛盾渐趋缓和,故排除A项;华夷观念在当时不可能消亡,故排除C项;两宋时期,民族政权并立,没有形成大一统的中央集权国家,故排除D项。

5.A 考查明末清初儒家思想。材料中的唐甄在继承先秦儒家推崇唐虞三代圣王之治传统的情况下,提出了他自己追求的目标,这体现了其依托历史经验构想理想社会的愿景,故选A项;唐甄推崇唐虞三代圣王之治也是为了表达自己的政治主张,而不是为了复古,故排除B项;唐甄主张“君明臣忠”并非表明其主张强化传统伦理纲常,故排除C项;材料中没有西方启蒙思想的信息,得不出D项结论,故排除D项。

6.C 考查近代中国民族资本主义的发展。根据材料信息可知,甲午战争后的18年时间内,中国的民族资本厂矿企业比战前增加了6.6倍,资本总额增长了4.7倍。造成这种现象的原因很多,如帝国主义侵略的加深在客观上扩大了中国的商品市场和劳动力市场;人民的收回利权运动维护了资产阶级的利益;清政府为扩大税源,放宽了对民间办厂的限制;清末新敢中政府推行一些奖励发展实业的政策,辛亥革命打击了封建制度等。这些都表明这一时期民族工业发展的环境有所改善,故C项正确。其他三项均不符合题干主旨,故排除。

7.D 考查新文化运动。根据材料并结合所学知识可知,新文化运动第一次旗帜鲜明的主张“人的解放”。在传统的封建文化当中,人的个性被扼杀在森严的等级制度当中的,个人的主体性地位也被湮没在社会群体当中,而新文化的创举正是提出了人的解放,它争取人的独立存在、自由选择和创造力的发挥,胡适的这番话强调了必须对传统文化进行一次彻底、全方位的价值重估,这对当时挽救民族危机来说是势在必行的,故D项正确。其他三项均不符合题干主旨,故排除

8.D 考查近代中国的经济。根据题干,1913年至1918年是第一次世界大战期间,欧洲列强忙于一战,暂时放松对中国经济的侵略,但是日本和美国却趁此机会大力发展与中国的贸易。结合所学知识可做,由于中国处于半殖民地半封建社会,因而在与日本和美国的贸易中中国是不占优势的,即使一战结束后,“外国资本仍然控制着中国近60%的织布机和75.6%的机械采煤",这一状况一定程度上阻碍了中国民族经济的发展,故D项正确。列强包括日本和美国,故排除A 项;结合所学知识,资本输出开始成为列强侵华手段的是在中日甲午战争后,故排除 B项;中国开始融入资本主义世界市场是在鸦片战争后,故排除C项。

9.A 考查解放战争。根据该指示精神,在中国共产党组织领导和影响下,以学生为先锋和以反饥饿、反内战、反迫害为核心的爱国民主运动在国统区迅速兴起,逐步发展成为配合人民解放军作战的第二条战线,故A项正确。人民解放战争取胜的指导思想是毛泽东思想,故排除B项:国统区人民民主运动的发展以及国民党的独裁统治和倒行逆施,使国民党完全陷入孤立的困境,而不是一个指示,故排除C项;中国革命的任务没有发生根本变化,依然是反帝反封建,故排除D项。

10.C 考查抗美援朝。根据题干“人人防疫”和“作好防疫卫生工作,就是粉碎美帝国主义细菌战的具体爱国行动”可知,这体现了国人积极响应防疫抗疫的团结奋斗和爱国情操,故C项正确。题干不能得出国际援助,故排除A项;题干可以得出群众动员,但不能得出统一领导,故排除B项;题干不能得出中西医结合,故排除D项。

11.A 考查古代罗马法。古代罗马法极重形式,凡为法律行为必依一定形式进行,否则不具有法律效力,形式重于实质内容是早期罗马法形式主义的一个重要特征。材料中的“拟诉弃权”就是这一形式主义特征的反映,故A项正确。《十二铜表法》将法律明文规定,一定程度上实现了贵族与平民法律上的平等,这与题干主旨不符,故排除B项;随着罗马法的发展,特别是万民法的颁行,其法律关系主体日渐宽泛,内容更加开放灵活,来源渠道更是多样,故排除C项;D项说法不符合史实,故排除。

12.B 考查近代英国的民主政治。根据材料和所学知识,"1215年英国《大宪章》第61条规定,组织25个大封建主监督大宪章的执行,他们在发现国王有违反情况时,可使用各种手段包括武力在内胁迫他改正,这就使封建内战取得合法地位。”《大宪章》调整了封君与封臣的关系,有助于巩固封建统治的稳定,故B项正确。通过《大宪章》条款的规定,带来的影响是一定程度上削弱王权,而非王权的强化,排除 A项;1689年《权利法案》颁布,确立议会主权原则,排除C项;D 项有效限制王权太绝对,故排除D项。

13.B 考查教改革。根据材料中加尔文反对实际中的权威以及提出所有工作都是有价值的,联系所学可知,宗教改革反对教会权威并为资本主义经济活动而辩护,这顺应了当时资本主义发展的潮流,故B项正确。题干内容看不出加尔文宗教改革极大地解放了人们的思想,故 A项错误;启蒙思想家们为民主制度作了理论准备,如天赋人权、平等、法治等,排除C项;新教理论初步形成的标志是"九十五条论纲"的发表,排除D项。

14.C 考查工业革命的扩展。材料反映了在第一次工业革命期间,随着铁路建设的发展,德国机车制造业迅速发展,机车制造技术相当复杂,在一定程度上反映了一个国家机器制造业的综合水平和实力,因此德国机车制造业的发展从侧面反映了铁路建设对德国第一次工业革命中机器制造业的促进作用,故C项正确。材料没有体现垄断组织的相关信息,且垄断组织的形成是在第二次工业革命期间,故排除 A项;德国成为世界新技术发明的中心,工业生产跃居欧洲第一位均是第二次工业革命的结果,故排除B、D两项。

15.B 考查国际联盟。根据题干并结合所学知识,经过第一次世界大战的洗礼,国联的创始人煞费苦心把有关裁军的问题订入盟约,这是其实现集体安全避免世界大战的重要步骤,也是为了维护自身的安全需要,故选B项。尊重成员国的自愿件原则不是材料体现的主旨,故排除 A项;材料只是强调国联把裁军问题看得非常重要,而不是世界人民,故排除C项;材料体现不出国联裁军是为了维护列强瓜分世界的意图的,故排除D项。

16.A 考查经济全球化。亚太经合组织的原则制定是因为各成员国经济发展水平差异大,另外社会制度不同,有的是资本主义国家,也有的是社会主义国家,国情不同,这样不可能实行一致原则,制定的规定没有大的约束性,故 A项正确。亚太经合组织政治制度不一,不可能政治一体化,故排除B项;社会制度不同只是一个方面的原因,故排除 C 项:D项只是一个方面原因,不全面,故排除

17.(1)特点:历史悠久;对外贸易在官府的监督控制下进行;设置专门机构管理对外贸易;对外贸易持续发展;经历了由陆路为主向以海路为主的变化:对外贸易主要服务于皇权统治。(4分,任答两点即可)

意义:促进了民族交融;加强了中国与世界的经济文化交流;丰富了中华文化的内涵;增加了政府财政收入;促进了中国商品经济的发展。(4分,任答两点即可)

(2)变化:进口以工业制成品为主,出口以原材料为主:中国逐渐沦为外国列强的原料产地;政府逐渐丧失对外贸易的主导权:对外贸易入超明显。(2分,任答一点即可以)

原因:列强入侵,中国社会性质发生改变;西欧工业革命后对原料和市场的需求;中国传统农业社会,资源丰富;世界资本主义的发展及资本主义世界市场的初步形成;中国自身产业结构的缺陷。(4分,任答两点即可)

18.(1)积极影响:打破了世家大族的特权垄断;拓宽了官吏人才来源,扩大了统治基础;提高了官员素质;促进了社会稳定:有利于重学风气的形成。

消极影响:使儒学成为统治者奴化臣民的工具;导致从事科学技术研究的人才力量相对薄弱。(6分,积极和消极都需答道)

(2)特点:特别重视考试成绩,忽视专业技术和实践能力的考察。(2分)

原因:深受中国古代科举制度的影响;官僚政治传统的根深蒂固;英国民众对知识分子的过分推崇。(4分,任答两点即可)

(3)原则:公开、平等、竞争、择优;德才兼备,任人唯贤。(2分,言之有理即可

19.示例:

论题:文化在"认同"与"离异"的过程中推动中国近代社会的转型。(2分)

阐述:鸦片战争后,随着民族危机和统治危机的加深;有识之士向西方学习,寻求强国御侮之道。洋务运动中,洋务派一方面主张向西方学习先进技术,兴办新式工业和新式学堂,但另一方面倡导"中体西用",排斥西方的政治制度,而顽固派更是反对向西方学习,对西方文化戒备森严。甲午战争后,为了救亡图存,维新志士在思想上把西方政治学说与儒家思想结合起来,在政治上学习西方的君主立宪制度,开展维新变法运动,但最终遭到顽固垫力的疯狂反扑而归于失败。八国联军侵华后,资产阶级民主革命派进一步向西方学习民主共和制,同时,对儒家思想进行了一定程度的批判,但并不彻底。新文化运动时期,激进的知识分子对以儒家为主的传统道德讲行了彻底的批判,保进了人们的思想解放,推动了中国向新民主主义革命转变。(8分)

综上,近代中国中学和西学在“认同”与“离异”的过程中推动了近代中国社会的不断转型。(2分)

20.(1)特点:强调法律的权威性;具有人文主义色彩;法律面前公民平等。(4分,任答两点即可)

(2)演变:由否定教会权威演变到构建资产阶级理性王国(或由改革教会发展到传播启蒙思想)。(2分,其他言之有理亦可)背景:资本主义的发展;资产阶级力量的壮大;封建制度与资本主义发展的矛盾尖锐;文艺复兴、自然科学的发展,解放了人们的思想。(政治、经济、思想方面各2分,共6分,其他言之有理亦可)

同课章节目录