第5课工业革命与工厂制度 课件(共22张ppt)

文档属性

| 名称 | 第5课工业革命与工厂制度 课件(共22张ppt) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 64.0MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2023-01-01 18:14:39 | ||

图片预览

文档简介

(共22张PPT)

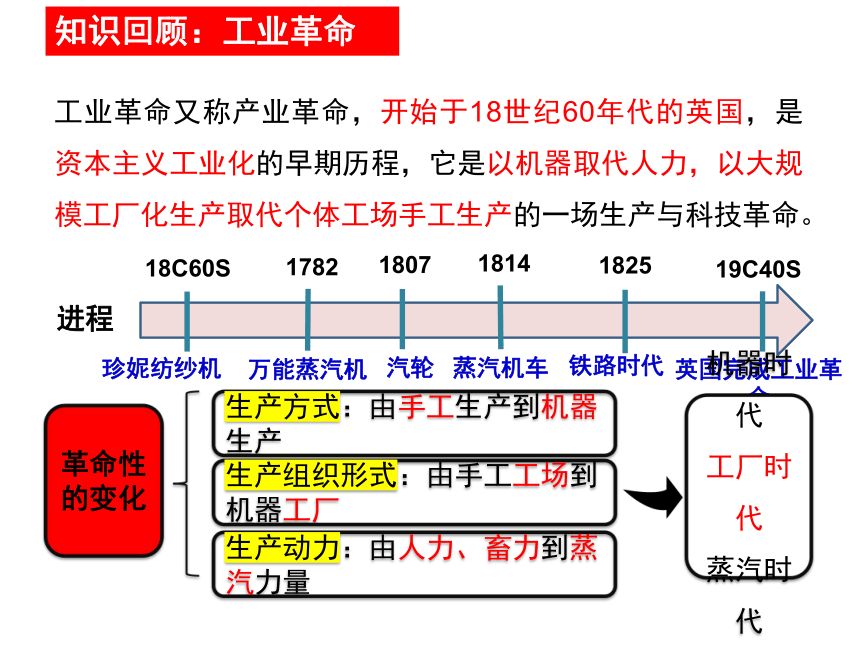

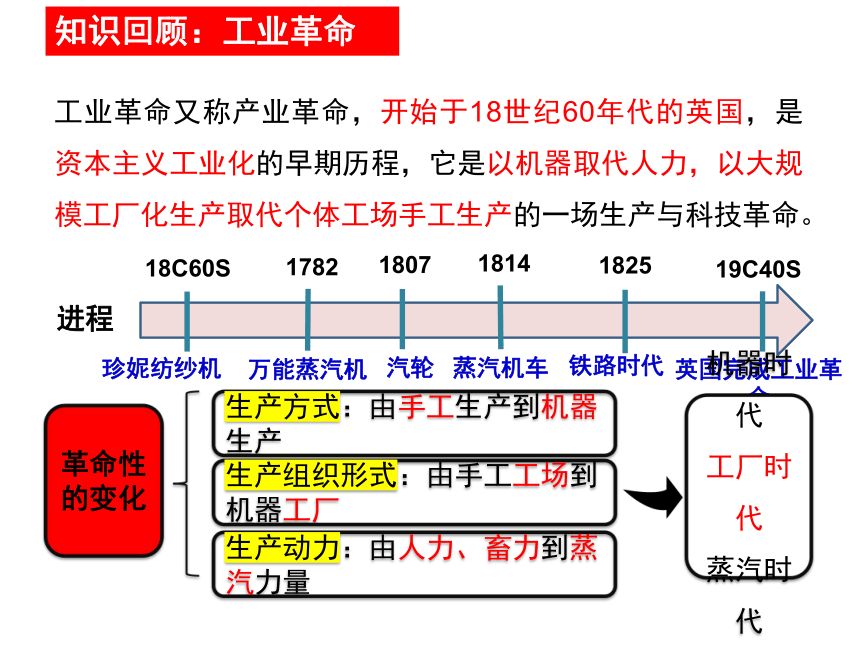

工业革命又称产业革命,开始于18世纪60年代的英国,是资本主义工业化的早期历程,它是以机器取代人力,以大规模工厂化生产取代个体工场手工生产的一场生产与科技革命。

知识回顾:工业革命

进程

珍妮纺纱机

英国完成工业革命

18C60S

19C40S

1782

1807

1814

1825

万能蒸汽机

汽轮

蒸汽机车

铁路时代

革命性的变化

生产方式:由手工生产到机器生产

生产组织形式:由手工工场到机器工厂

生产动力:由人力、畜力到蒸汽力量

机器时代

工厂时代

蒸汽时代

这是最好的时代,这是最坏的时代;

这是智慧的年代, 这是愚昧的年代;

这是信仰的时期,这是怀疑的时期;

这是光明的季节,这是黑暗的季节;

这是希望之春,这是失望之冬;

人们拥有一切、人们一无所有:

人们正在直登天堂,

人们正在直下地狱。

——[英]狄更斯《双城记》

◎工业革命的机器

◎工业革命的童工

这个时代:英国工业革命

巴黎和伦敦

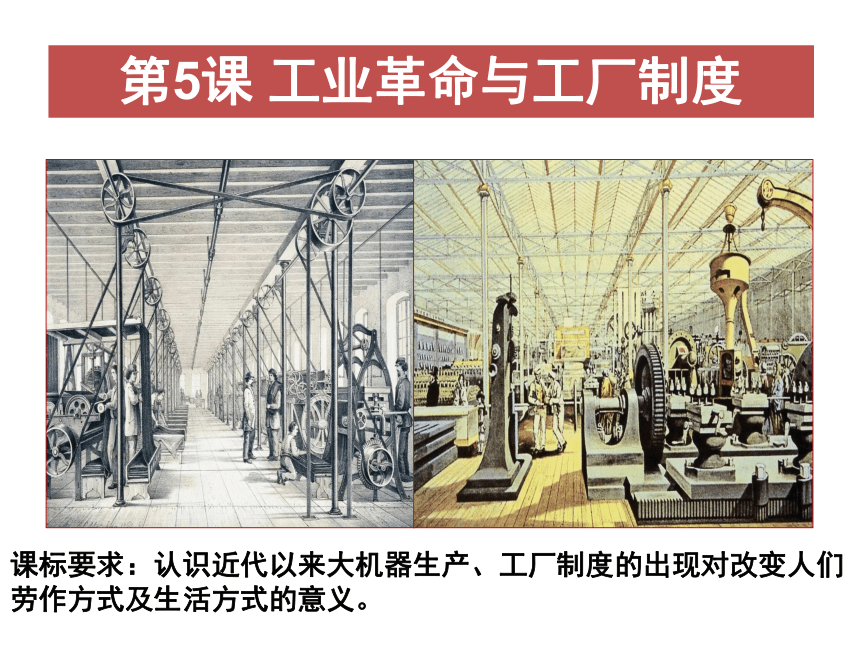

第5课 工业革命与工厂制度

课标要求:认识近代以来大机器生产、工厂制度的出现对改变人们劳作方式及生活方式的意义。

一、生产方式之变:机器大生产与工厂制度

一、生产方式之变:机器大生产与工厂制度

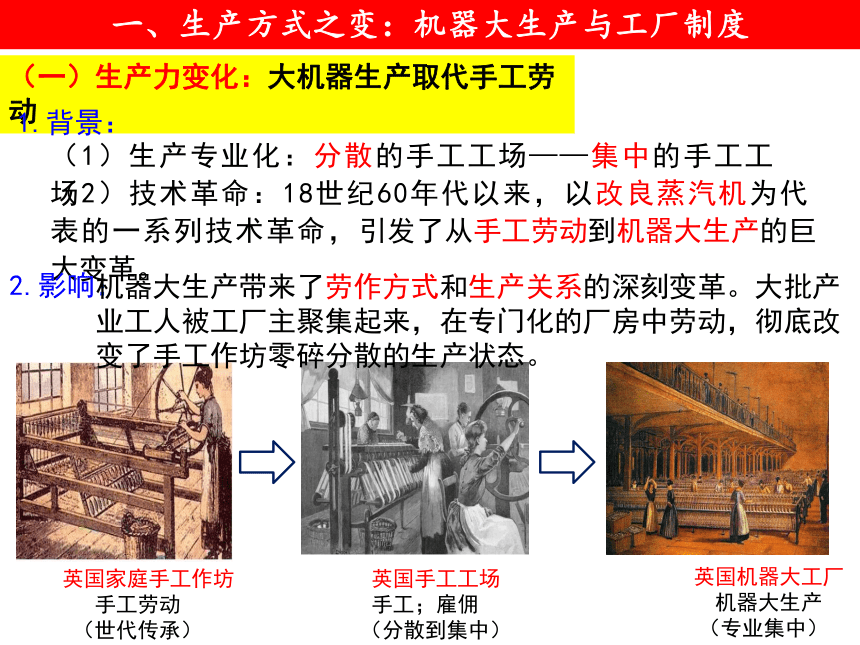

(一)生产力变化:大机器生产取代手工劳动

(1)生产专业化:分散的手工工场——集中的手工工场

1.背景:

英国手工工场

手工;雇佣

(分散到集中)

英国家庭手工作坊

手工劳动

(世代传承)

英国机器大工厂

机器大生产

(专业集中)

(2)技术革命:18世纪60年代以来,以改良蒸汽机为代表的一系列技术革命,引发了从手工劳动到机器大生产的巨大变革。

2.影响:

机器大生产带来了劳作方式和生产关系的深刻变革。大批产业工人被工厂主聚集起来,在专门化的厂房中劳动,彻底改变了手工作坊零碎分散的生产状态。

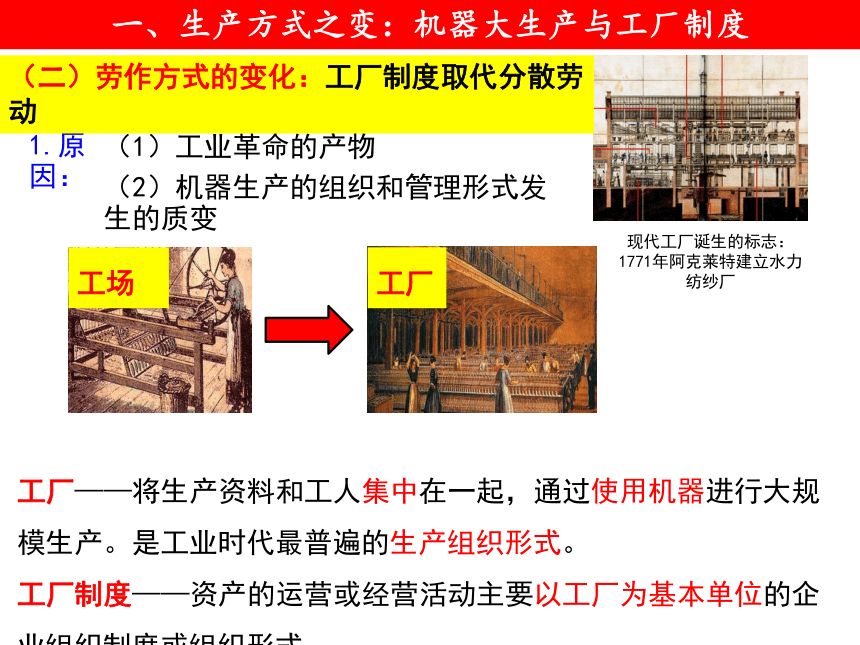

现代工厂诞生的标志:

1771年阿克莱特建立水力纺纱厂

一、生产方式之变:机器大生产与工厂制度

1.原因:

(1)工业革命的产物

(2)机器生产的组织和管理形式发生的质变

(二)劳作方式的变化:工厂制度取代分散劳动

工场

工厂

工厂——将生产资料和工人集中在一起,通过使用机器进行大规模生产。是工业时代最普遍的生产组织形式。

工厂制度——资产的运营或经营活动主要以工厂为基本单位的企业组织制度或组织形式。

一、生产方式之变:机器大生产与工厂制度

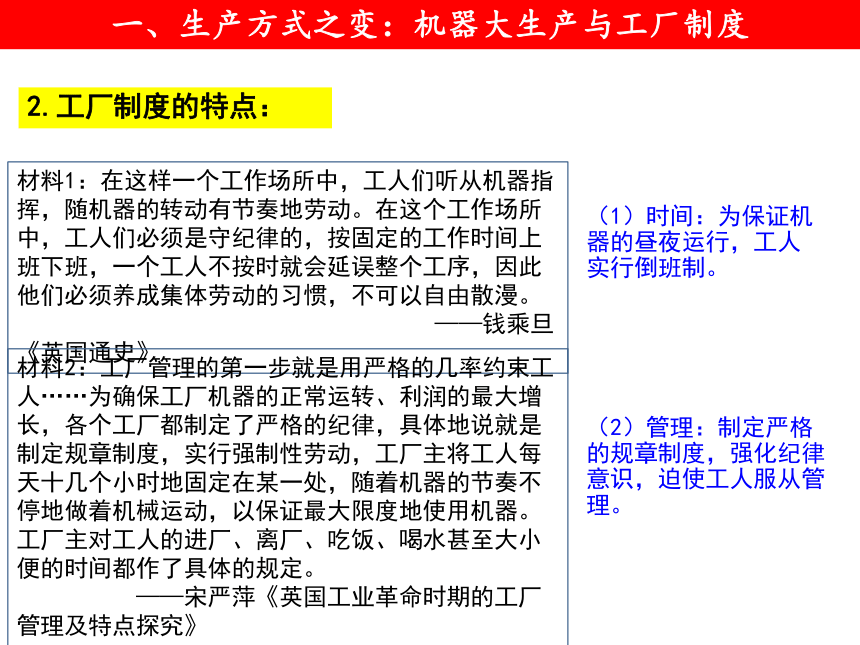

2.工厂制度的特点:

材料1:在这样一个工作场所中,工人们听从机器指挥,随机器的转动有节奏地劳动。在这个工作场所中,工人们必须是守纪律的,按固定的工作时间上班下班,一个工人不按时就会延误整个工序,因此他们必须养成集体劳动的习惯,不可以自由散漫。

——钱乘旦《英国通史》

(1)时间:为保证机器的昼夜运行,工人实行倒班制。

材料2:工厂管理的第一步就是用严格的几率约束工人……为确保工厂机器的正常运转、利润的最大增长,各个工厂都制定了严格的纪律,具体地说就是制定规章制度,实行强制性劳动,工厂主将工人每天十几个小时地固定在某一处,随着机器的节奏不停地做着机械运动,以保证最大限度地使用机器。工厂主对工人的进厂、离厂、吃饭、喝水甚至大小便的时间都作了具体的规定。

——宋严萍《英国工业革命时期的工厂管理及特点探究》

(2)管理:制定严格的规章制度,强化纪律意识,迫使工人服从管理。

一、生产方式之变:机器大生产与工厂制度

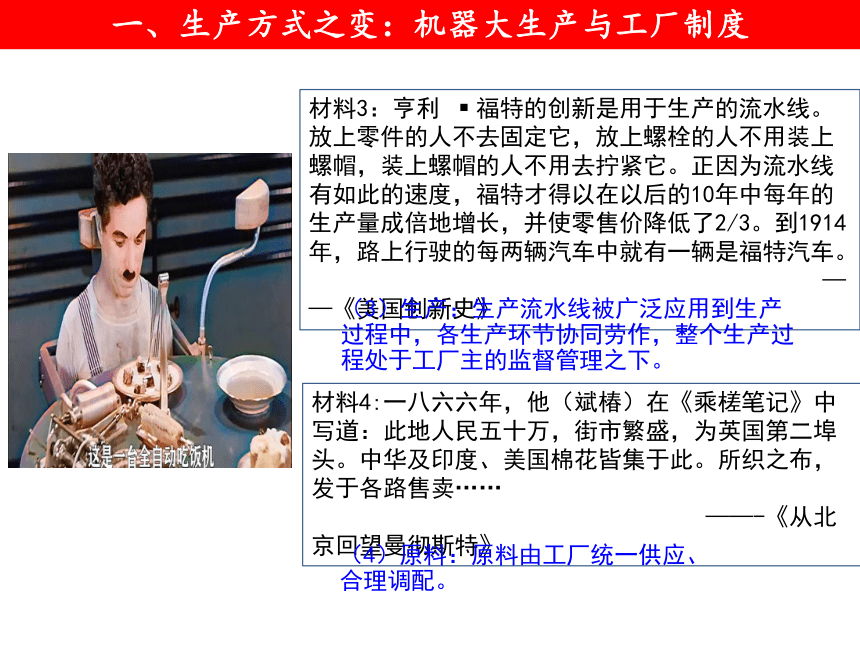

材料3:亨利 福特的创新是用于生产的流水线。放上零件的人不去固定它,放上螺栓的人不用装上螺帽,装上螺帽的人不用去拧紧它。正因为流水线有如此的速度,福特才得以在以后的10年中每年的生产量成倍地增长,并使零售价降低了2/3。到1914年,路上行驶的每两辆汽车中就有一辆是福特汽车。

——《美国创新史》

(3)生产:生产流水线被广泛应用到生产过程中,各生产环节协同劳作,整个生产过程处于工厂主的监督管理之下。

材料4:一八六六年,他(斌椿)在《乘槎笔记》中写道:此地人民五十万,街市繁盛,为英国第二埠头。中华及印度、美国棉花皆集于此。所织之布,发于各路售卖……

——-《从北京回望曼彻斯特》

(4)原料:原料由工厂统一供应、合理调配。

一、生产方式之变:机器大生产与工厂制度

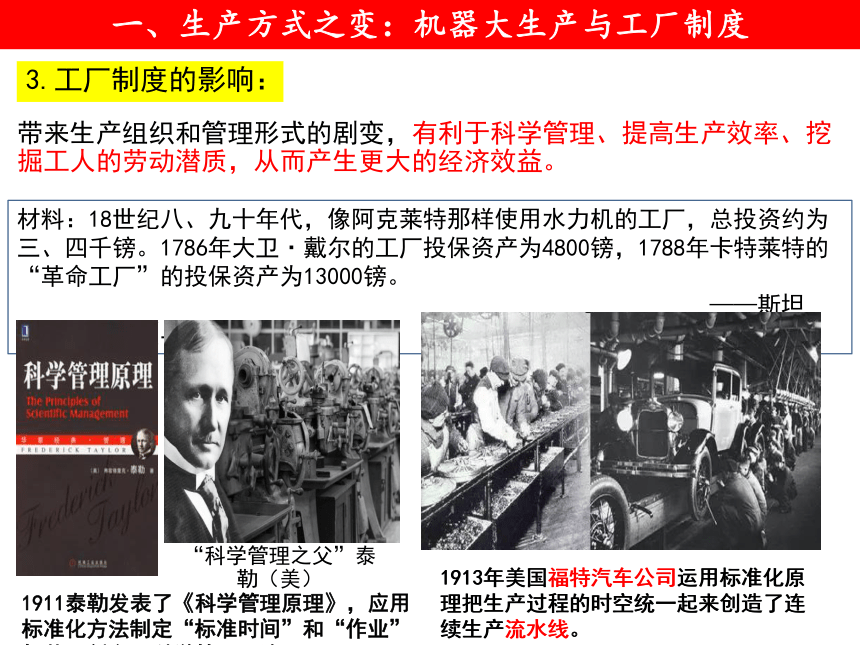

3.工厂制度的影响:

带来生产组织和管理形式的剧变,有利于科学管理、提高生产效率、挖掘工人的劳动潜质,从而产生更大的经济效益。

材料:18世纪八、九十年代,像阿克莱特那样使用水力机的工厂,总投资约为三、四千镑。1786年大卫·戴尔的工厂投保资产为4800镑,1788年卡特莱特的“革命工厂”的投保资产为13000镑。

——斯坦利·查普曼《早期的工厂主》

1913年美国福特汽车公司运用标准化原理把生产过程的时空统一起来创造了连续生产流水线。

“科学管理之父”泰勒(美)

1911泰勒发表了《科学管理原理》,应用标准化方法制定“标准时间”和“作业”规范,创立了科学管理理论。

1913年美国福特汽车公司运用标准化原理把生产过程的时空统一起来创造了连续生产流水线。

对比项目 手工工场 工厂

出现时间 资本主义萌芽时期 工业革命

特点 分工协作,较小规模生产 人工劳动,松散的管理制度 细致的劳动分工,协同合作

大规模集中生产,使用机器

严格的规章制度

与农业关系 关系密切,手工业作为农业重要补充 工业是国民经济的主导

生产资料所有者 工场主提供原料,部分雇佣劳动力掌握劳动工具 工厂主

生产中的地位与相互关系 关系较为亲密的劳动伙伴 天然对立的资产阶级与无产阶级

产品生产目的 自用或近距离销售 远销海内外

【拓展提升】手工工场与工厂制度的区别

一、生产方式之变:机器大生产与工厂制度

一、生产方式之变:机器大生产与工厂制度

4.工厂制度引进中国

①官方——洋务企业:

19世纪中后期,清朝洋务派创办了江南制造总局、福州船政局等一系列近代企业,引进了西方的工厂制度,进行机器大生产。

②民间——民族资本主义企业:

19世纪末,张謇、范旭东等民族资本家实业救国、开办工厂

(2)意义:中国民族工业初步发展起来

(1)表现:

大生纱厂

天津永利碱厂

张謇

范旭东

洋务时期民族工业分布图

【探究】根据图片史料并结合所学知识,说说工业革命对近代中国的影响

汉阳铁厂

天津永利碱厂

癸卯学制

鸦片战争

火烧圆明园

《时局图》

打开了中国的大门,使中国被迫卷入资本主义世界市场,逐渐沦为半殖民地半封建社会。

客观上传播了先进的生产方式和思想文化,促进了中国近代化。

二、生活方式之变:工业革命后生活方式的变化

二、生活方式之变:工业革命后生活方式的变化

(一)积极:

工业革命

(生产力)

生产方式变化

(工厂制度)

生活方式变化

(上层建筑)

1.促进了城市化的发展,也改变了人们的生活空间。

(1)问题:大城市人口猛增,但城市规划滞后,工人的生活环境相当恶劣

(2)措施:20世纪以来,西方国家逐渐建设新城,疏散中心城市人口,改善城市居民的居住环境

英国农村人口和城市人口占总人口比例

19世纪的伦敦

二、生活方式之变:工业革命后生活方式的变化

2.交通运输业的进步,便利了人们的出行

(1)原因:

(2)影响:

①工业革命对煤等矿石的需求刺激了运河的开凿;②铁路运输以其速度快、成本低而受人青睐。

欧美国家形成了水陆运输网,促进了城际间、国际间的人口交流与贸易往来,大大增加了社会的流动性。

工业革命时期,英国为适应对运输条件的需求,修建了多条运河。跨越英格兰与威尔士边界的兰戈伦运河正是其中之一。

1913年蒸汽挖土火车开凿运河

1869年苏伊士运河

1863年英国伦敦的大都会地铁,其干线长度约内6.5km,采用蒸汽机车。

二、生活方式之变:工业革命后生活方式的变化

3.促进了乡村的改变

(1)生产:西方国家农业机械日益普及,普遍建立大农场,农业现代化水平大大提高。

(2)人口:大量人口从闭塞、宁静的乡村田园生活中走出,人们的眼界开阔了。

材料:(工业革命)首先引爆、影响也最深的就是农业。一般情况下,我们想到工业革命,脑中浮现的画面就是一片都市景象、冒着烟的烟囱,或者是一群煤矿工人汗流浃背,深入地底辛苦工作。然而,工业革命最重要的一点,其实在于它就是第二次的农业革命。

——尤瓦尔·赫拉利《人类简史》

二、生活方式之变:工业革命后生活方式的变化

4.生活节奏加快,时间观念增强

城市中社会上层人士出行戴表,大城市的车站、码头、银行、机关及市区街道多设有标准钟。

(1)原因:

(2)表现:

工厂制度及蒸汽机车等交通工具的出现,使人们必须守时,准时准点成为现代生活的准则。

材料:从前习惯于做农活的人们很快明白季节、日出日落和气候波动不再决定劳动日程了。相反,钟表、机器和车间规定创造了新的劳动节奏。产业工人一般每周工作6天,每天工作12至14小时。工厂的汽笛声从早响到晚,在一整天里,工人的步伐都要跟上机器单调的运转。与此同时,他们还要面对时时刻刻的严格监督,打个盹或和同伴说句话都不行。

——杰里·本特利《新全球史》

伦敦伊丽莎白塔:

俗称“大本钟”大本钟是工业革命的产物,起到了准确报时的作用,后来成为伦敦的重要标志。

戴表的英国前女王

英国车站

二、生活方式之变:工业革命后生活方式的变化

5.初等教育不断推广,人们的文化素质逐渐提升。

(1)原因:

①机器生产对劳动者的文化素质提出了更高要求②城市化的迅猛发展要求市民具备基本生活技能

①西方:1802年英国颁布第一部《工厂法》后,西方国家不断通过立法推行初等教育,政府加大对教育的经费支持。

②中国:清政府推行“癸卯学制”以来,出现了大量小学堂和中学堂。

材料1:做某些工作,几乎包括工业中的一切工作在内, 都需要有相当的文化程度···都需要一定的技能和常规性,而要达到这一点就要求工人具有一定的文化水平。 ——恩格斯《英国工人阶级状况》

(2)表现:

清末莆田官办学堂的课堂

材料2:“每个学徒在工厂工作日或营业时间内须接受阅读,写作和算数,或其中至少一项内容的教育,教授 工作需根据特定学徒的年龄和能力选任一些慎重合适的人参与,出于该目的工场或工厂应提供教室或场地用于学徒教育。”

——《工厂法》1802年

【探究】根据材料,结合所学,思考:工人们为什么要砸机器?

◎卢德工人运动

这是最好的时代,这是最坏的时代;

这是智慧的年代, 这是愚昧的年代;

这是信仰的时期,这是怀疑的时期;

这是光明的季节,这是黑暗的季节;

这是希望之春,这是失望之冬;

人们拥有一切、人们一无所有:

人们正在直登天堂,

人们正在直下地狱。

——[英]狄更斯《双城记》

二、生活方式之变:工业革命后生活方式的变化

(二)消极:

工人劳动时间过长,工作与生活环境恶劣,传染病与职业病都严重危害产业工人的身心健康。

1.表现:

材料:萨拉·古德(8岁)证言:我是高沃煤矿的矿坑通风口值班工人。......我早晨4点钟,有时3点半就起来,5点半以前出门。......有时清晨上班时,我非诚瞌睡。

——《议会文件》1842年

由于缺乏公共卫生设施,

霍乱、伤寒和斑疹伤寒肆虐

二、生活方式之变:工业革命后生活方式的变化

2.影响:

(1)19世纪,欧洲社会主义运动风起云涌,如三大工人运动(法国里昂两次起义、英国宪章运动、德国西里西亚纺织工人起义),标志着工人阶级登上历史舞台,促进了马克思主义的诞生。

(2)产业工人的待遇有所改善,最长工时受到限制,最低工资得到一定保障

材料:新生的工业……把居民间的一切差别化为工人和资本家之间的对立。

——恩格斯《英国工人阶级状况》

法国里昂工人两次起义

德国西里西亚纺织工人起义

1848年《共产党宣言》的发表

英国宪章运动

社会生产力发展是人类历史发展过程中的决定性因素,生产方式的变革推动了人类社会的生活方式的进步

本课小结

工业革命又称产业革命,开始于18世纪60年代的英国,是资本主义工业化的早期历程,它是以机器取代人力,以大规模工厂化生产取代个体工场手工生产的一场生产与科技革命。

知识回顾:工业革命

进程

珍妮纺纱机

英国完成工业革命

18C60S

19C40S

1782

1807

1814

1825

万能蒸汽机

汽轮

蒸汽机车

铁路时代

革命性的变化

生产方式:由手工生产到机器生产

生产组织形式:由手工工场到机器工厂

生产动力:由人力、畜力到蒸汽力量

机器时代

工厂时代

蒸汽时代

这是最好的时代,这是最坏的时代;

这是智慧的年代, 这是愚昧的年代;

这是信仰的时期,这是怀疑的时期;

这是光明的季节,这是黑暗的季节;

这是希望之春,这是失望之冬;

人们拥有一切、人们一无所有:

人们正在直登天堂,

人们正在直下地狱。

——[英]狄更斯《双城记》

◎工业革命的机器

◎工业革命的童工

这个时代:英国工业革命

巴黎和伦敦

第5课 工业革命与工厂制度

课标要求:认识近代以来大机器生产、工厂制度的出现对改变人们劳作方式及生活方式的意义。

一、生产方式之变:机器大生产与工厂制度

一、生产方式之变:机器大生产与工厂制度

(一)生产力变化:大机器生产取代手工劳动

(1)生产专业化:分散的手工工场——集中的手工工场

1.背景:

英国手工工场

手工;雇佣

(分散到集中)

英国家庭手工作坊

手工劳动

(世代传承)

英国机器大工厂

机器大生产

(专业集中)

(2)技术革命:18世纪60年代以来,以改良蒸汽机为代表的一系列技术革命,引发了从手工劳动到机器大生产的巨大变革。

2.影响:

机器大生产带来了劳作方式和生产关系的深刻变革。大批产业工人被工厂主聚集起来,在专门化的厂房中劳动,彻底改变了手工作坊零碎分散的生产状态。

现代工厂诞生的标志:

1771年阿克莱特建立水力纺纱厂

一、生产方式之变:机器大生产与工厂制度

1.原因:

(1)工业革命的产物

(2)机器生产的组织和管理形式发生的质变

(二)劳作方式的变化:工厂制度取代分散劳动

工场

工厂

工厂——将生产资料和工人集中在一起,通过使用机器进行大规模生产。是工业时代最普遍的生产组织形式。

工厂制度——资产的运营或经营活动主要以工厂为基本单位的企业组织制度或组织形式。

一、生产方式之变:机器大生产与工厂制度

2.工厂制度的特点:

材料1:在这样一个工作场所中,工人们听从机器指挥,随机器的转动有节奏地劳动。在这个工作场所中,工人们必须是守纪律的,按固定的工作时间上班下班,一个工人不按时就会延误整个工序,因此他们必须养成集体劳动的习惯,不可以自由散漫。

——钱乘旦《英国通史》

(1)时间:为保证机器的昼夜运行,工人实行倒班制。

材料2:工厂管理的第一步就是用严格的几率约束工人……为确保工厂机器的正常运转、利润的最大增长,各个工厂都制定了严格的纪律,具体地说就是制定规章制度,实行强制性劳动,工厂主将工人每天十几个小时地固定在某一处,随着机器的节奏不停地做着机械运动,以保证最大限度地使用机器。工厂主对工人的进厂、离厂、吃饭、喝水甚至大小便的时间都作了具体的规定。

——宋严萍《英国工业革命时期的工厂管理及特点探究》

(2)管理:制定严格的规章制度,强化纪律意识,迫使工人服从管理。

一、生产方式之变:机器大生产与工厂制度

材料3:亨利 福特的创新是用于生产的流水线。放上零件的人不去固定它,放上螺栓的人不用装上螺帽,装上螺帽的人不用去拧紧它。正因为流水线有如此的速度,福特才得以在以后的10年中每年的生产量成倍地增长,并使零售价降低了2/3。到1914年,路上行驶的每两辆汽车中就有一辆是福特汽车。

——《美国创新史》

(3)生产:生产流水线被广泛应用到生产过程中,各生产环节协同劳作,整个生产过程处于工厂主的监督管理之下。

材料4:一八六六年,他(斌椿)在《乘槎笔记》中写道:此地人民五十万,街市繁盛,为英国第二埠头。中华及印度、美国棉花皆集于此。所织之布,发于各路售卖……

——-《从北京回望曼彻斯特》

(4)原料:原料由工厂统一供应、合理调配。

一、生产方式之变:机器大生产与工厂制度

3.工厂制度的影响:

带来生产组织和管理形式的剧变,有利于科学管理、提高生产效率、挖掘工人的劳动潜质,从而产生更大的经济效益。

材料:18世纪八、九十年代,像阿克莱特那样使用水力机的工厂,总投资约为三、四千镑。1786年大卫·戴尔的工厂投保资产为4800镑,1788年卡特莱特的“革命工厂”的投保资产为13000镑。

——斯坦利·查普曼《早期的工厂主》

1913年美国福特汽车公司运用标准化原理把生产过程的时空统一起来创造了连续生产流水线。

“科学管理之父”泰勒(美)

1911泰勒发表了《科学管理原理》,应用标准化方法制定“标准时间”和“作业”规范,创立了科学管理理论。

1913年美国福特汽车公司运用标准化原理把生产过程的时空统一起来创造了连续生产流水线。

对比项目 手工工场 工厂

出现时间 资本主义萌芽时期 工业革命

特点 分工协作,较小规模生产 人工劳动,松散的管理制度 细致的劳动分工,协同合作

大规模集中生产,使用机器

严格的规章制度

与农业关系 关系密切,手工业作为农业重要补充 工业是国民经济的主导

生产资料所有者 工场主提供原料,部分雇佣劳动力掌握劳动工具 工厂主

生产中的地位与相互关系 关系较为亲密的劳动伙伴 天然对立的资产阶级与无产阶级

产品生产目的 自用或近距离销售 远销海内外

【拓展提升】手工工场与工厂制度的区别

一、生产方式之变:机器大生产与工厂制度

一、生产方式之变:机器大生产与工厂制度

4.工厂制度引进中国

①官方——洋务企业:

19世纪中后期,清朝洋务派创办了江南制造总局、福州船政局等一系列近代企业,引进了西方的工厂制度,进行机器大生产。

②民间——民族资本主义企业:

19世纪末,张謇、范旭东等民族资本家实业救国、开办工厂

(2)意义:中国民族工业初步发展起来

(1)表现:

大生纱厂

天津永利碱厂

张謇

范旭东

洋务时期民族工业分布图

【探究】根据图片史料并结合所学知识,说说工业革命对近代中国的影响

汉阳铁厂

天津永利碱厂

癸卯学制

鸦片战争

火烧圆明园

《时局图》

打开了中国的大门,使中国被迫卷入资本主义世界市场,逐渐沦为半殖民地半封建社会。

客观上传播了先进的生产方式和思想文化,促进了中国近代化。

二、生活方式之变:工业革命后生活方式的变化

二、生活方式之变:工业革命后生活方式的变化

(一)积极:

工业革命

(生产力)

生产方式变化

(工厂制度)

生活方式变化

(上层建筑)

1.促进了城市化的发展,也改变了人们的生活空间。

(1)问题:大城市人口猛增,但城市规划滞后,工人的生活环境相当恶劣

(2)措施:20世纪以来,西方国家逐渐建设新城,疏散中心城市人口,改善城市居民的居住环境

英国农村人口和城市人口占总人口比例

19世纪的伦敦

二、生活方式之变:工业革命后生活方式的变化

2.交通运输业的进步,便利了人们的出行

(1)原因:

(2)影响:

①工业革命对煤等矿石的需求刺激了运河的开凿;②铁路运输以其速度快、成本低而受人青睐。

欧美国家形成了水陆运输网,促进了城际间、国际间的人口交流与贸易往来,大大增加了社会的流动性。

工业革命时期,英国为适应对运输条件的需求,修建了多条运河。跨越英格兰与威尔士边界的兰戈伦运河正是其中之一。

1913年蒸汽挖土火车开凿运河

1869年苏伊士运河

1863年英国伦敦的大都会地铁,其干线长度约内6.5km,采用蒸汽机车。

二、生活方式之变:工业革命后生活方式的变化

3.促进了乡村的改变

(1)生产:西方国家农业机械日益普及,普遍建立大农场,农业现代化水平大大提高。

(2)人口:大量人口从闭塞、宁静的乡村田园生活中走出,人们的眼界开阔了。

材料:(工业革命)首先引爆、影响也最深的就是农业。一般情况下,我们想到工业革命,脑中浮现的画面就是一片都市景象、冒着烟的烟囱,或者是一群煤矿工人汗流浃背,深入地底辛苦工作。然而,工业革命最重要的一点,其实在于它就是第二次的农业革命。

——尤瓦尔·赫拉利《人类简史》

二、生活方式之变:工业革命后生活方式的变化

4.生活节奏加快,时间观念增强

城市中社会上层人士出行戴表,大城市的车站、码头、银行、机关及市区街道多设有标准钟。

(1)原因:

(2)表现:

工厂制度及蒸汽机车等交通工具的出现,使人们必须守时,准时准点成为现代生活的准则。

材料:从前习惯于做农活的人们很快明白季节、日出日落和气候波动不再决定劳动日程了。相反,钟表、机器和车间规定创造了新的劳动节奏。产业工人一般每周工作6天,每天工作12至14小时。工厂的汽笛声从早响到晚,在一整天里,工人的步伐都要跟上机器单调的运转。与此同时,他们还要面对时时刻刻的严格监督,打个盹或和同伴说句话都不行。

——杰里·本特利《新全球史》

伦敦伊丽莎白塔:

俗称“大本钟”大本钟是工业革命的产物,起到了准确报时的作用,后来成为伦敦的重要标志。

戴表的英国前女王

英国车站

二、生活方式之变:工业革命后生活方式的变化

5.初等教育不断推广,人们的文化素质逐渐提升。

(1)原因:

①机器生产对劳动者的文化素质提出了更高要求②城市化的迅猛发展要求市民具备基本生活技能

①西方:1802年英国颁布第一部《工厂法》后,西方国家不断通过立法推行初等教育,政府加大对教育的经费支持。

②中国:清政府推行“癸卯学制”以来,出现了大量小学堂和中学堂。

材料1:做某些工作,几乎包括工业中的一切工作在内, 都需要有相当的文化程度···都需要一定的技能和常规性,而要达到这一点就要求工人具有一定的文化水平。 ——恩格斯《英国工人阶级状况》

(2)表现:

清末莆田官办学堂的课堂

材料2:“每个学徒在工厂工作日或营业时间内须接受阅读,写作和算数,或其中至少一项内容的教育,教授 工作需根据特定学徒的年龄和能力选任一些慎重合适的人参与,出于该目的工场或工厂应提供教室或场地用于学徒教育。”

——《工厂法》1802年

【探究】根据材料,结合所学,思考:工人们为什么要砸机器?

◎卢德工人运动

这是最好的时代,这是最坏的时代;

这是智慧的年代, 这是愚昧的年代;

这是信仰的时期,这是怀疑的时期;

这是光明的季节,这是黑暗的季节;

这是希望之春,这是失望之冬;

人们拥有一切、人们一无所有:

人们正在直登天堂,

人们正在直下地狱。

——[英]狄更斯《双城记》

二、生活方式之变:工业革命后生活方式的变化

(二)消极:

工人劳动时间过长,工作与生活环境恶劣,传染病与职业病都严重危害产业工人的身心健康。

1.表现:

材料:萨拉·古德(8岁)证言:我是高沃煤矿的矿坑通风口值班工人。......我早晨4点钟,有时3点半就起来,5点半以前出门。......有时清晨上班时,我非诚瞌睡。

——《议会文件》1842年

由于缺乏公共卫生设施,

霍乱、伤寒和斑疹伤寒肆虐

二、生活方式之变:工业革命后生活方式的变化

2.影响:

(1)19世纪,欧洲社会主义运动风起云涌,如三大工人运动(法国里昂两次起义、英国宪章运动、德国西里西亚纺织工人起义),标志着工人阶级登上历史舞台,促进了马克思主义的诞生。

(2)产业工人的待遇有所改善,最长工时受到限制,最低工资得到一定保障

材料:新生的工业……把居民间的一切差别化为工人和资本家之间的对立。

——恩格斯《英国工人阶级状况》

法国里昂工人两次起义

德国西里西亚纺织工人起义

1848年《共产党宣言》的发表

英国宪章运动

社会生产力发展是人类历史发展过程中的决定性因素,生产方式的变革推动了人类社会的生活方式的进步

本课小结

同课章节目录

- 第一单元 食物生产与社会生活

- 第1课 从食物采集到食物生产

- 第2课 新航路开辟后的食物物种交流

- 第3课 现代食物的生产、储备与食品安全

- 第二单元 生产工具与劳作方式

- 第4课 古代的生产工具与劳作

- 第5课 工业革命与工厂制度

- 第6课 现代科技进步与人类社会发展

- 第三单元 商业贸易与日常生活

- 第7课 古代的商业贸易

- 第8课 世界市场与商业贸易

- 第9课 20世纪以来人类的经济与生活

- 第四单元 村落、城镇与居住环境

- 第10课 古代的村落、集镇和城市

- 第11课 近代以来的城市化进程

- 第五单元 交通与社会变迁

- 第12课 水陆交通的变迁

- 第13课 现代交通运输的新变化

- 第六单元 医疗与公共卫生

- 第14课 历史上的疫病与医学成就

- 第15课 现代医疗卫生体系与社会生活

- 活动课 技术进步与社会生活的变化