第13课当代中国的民族政策 课件(共28张ppt)

文档属性

| 名称 | 第13课当代中国的民族政策 课件(共28张ppt) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 2.7MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2023-01-02 09:09:47 | ||

图片预览

文档简介

(共28张PPT)

第13课

当代中国的民族政策

“五十六个民族,五十六枝花,五十六族兄弟姐妹是一家。五十六族语言汇成一句话,爱我中华……”

——《爱我中华》(第四届全国少数民族传统体育运动会会歌)

什么样的民族政策会使五十六个民族像兄弟姐妹一样汇聚成一个大中华?

民族区域自治制度:是指在国家统一领导下,在少数民族聚居的地方实行区域自治,设立自治机关,行使自治权的制度。如立法自治权、变通执行权、经济自治权、文化管理自治权。

民族自治地方的行政地位,原则上是依据各自治地方的地域大小和人口多少决定的,分为自治区(省一级)、自治州(设立区市的市级)、自治县(县一级)三级。

广东省设立了连南瑶族自治县、连山壮族瑶族自治县、乳源瑶族自治县3个自治县和连州市瑶安瑶族乡、三水瑶族乡,龙门县蓝田瑶族乡,怀集县下帅壮族瑶族乡,始兴县深渡水瑶族乡,阳山县秤架瑶族乡,东源县漳溪畲族乡7个民族乡。

民族乡不是民族自治地方。民族乡属于乡级行政区,即行政地位与“乡”相同。

我国有些少数民族聚居地区,地域太小、人口太少,不宜建立自治地方和设立自治机关,因此国家在这些地区设立民族乡,使这些地区的少数民族也能行使当家作主的权利。民族乡是我国特有的、少数民族自己管理自己内部事务的、依法行使当家作主权利的一种基层政权形式,是民族区域自治制度的一种必要补充形式。

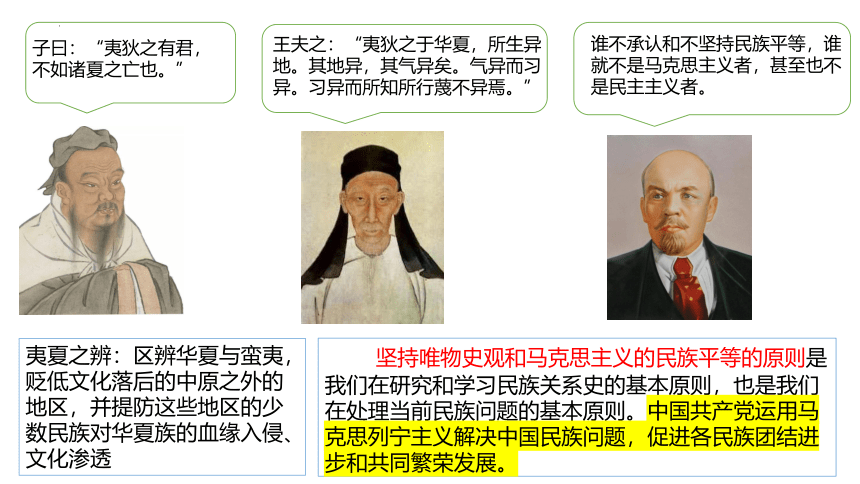

坚持唯物史观和马克思主义的民族平等的原则是我们在研究和学习民族关系史的基本原则,也是我们在处理当前民族问题的基本原则。中国共产党运用马克思列宁主义解决中国民族问题,促进各民族团结进步和共同繁荣发展。

谁不承认和不坚持民族平等,谁就不是马克思主义者,甚至也不是民主主义者。

子曰:“夷狄之有君,不如诸夏之亡也。”

王夫之:“夷狄之于华夏,所生异地。其地异,其气异矣。气异而习异。习异而所知所行蔑不异焉。”

夷夏之辨:区辨华夏与蛮夷,贬低文化落后的中原之外的地区,并提防这些地区的少数民族对华夏族的血缘入侵、文化渗透

新中国成立以来,民族区域自治制度是怎样形成、发展和完善的?对国家治理与少数民族地区的社会发展产生怎样的影响?

学习目标

一、民族区域自治制度的建立

(一)背景 1.原因(为什么要实行民族区域自治制度)

回顾中国古代的民族政策

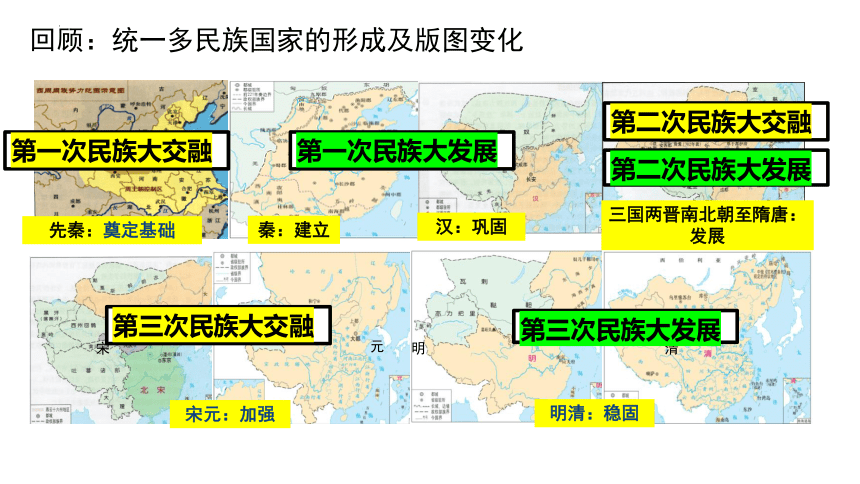

回顾:统一多民族国家的形成及版图变化

元

宋

明

清

三国两晋南北朝至隋唐:发展

宋元:加强

秦:建立

汉:巩固

明清:稳固

先秦:奠定基础

第一次民族大交融

第二次民族大交融

第三次民族大交融

第一次民族大发展

第二次民族大发展

第三次民族大发展

一、民族区域自治制度的建立

(一)背景 1.原因(为什么要实行民族区域自治制度)

回顾中国古代与近代的民族政策

(1)中国国情:历史上中国长期是统一多民族国家,逐渐形成__________格局。

多元一体

多元一体论由费孝通于1989年提出。有学者指出:费孝通的“中华民族多元一体格局”理论立足于中华文明的宏大历史与近代中国救亡图存的艰辛历程。

多元一体论的提出:

日本侵华期间,日本宣扬“民族分裂论”,试图在民族话语上解构中国的领土和主权,扬言中国的领土不包括满蒙地区。针对侵略者的“民族分裂论”,1939年,历史学家顾颉刚发表《中华民族是一个》,强调以整体的中华民族主义外争国权、内争民权,高呼“我们对内没有什么民族之分,对外只有一个中华民族!”引起大讨论。

中国共产党人也从理论建设高度予以回应。例如1939年12月,毛泽东在《中国革命与中国共产党》中将中华民族与“中国人民”等而论之,肯定“中华民族是代表中国境内各民族之总称”。大讨论巩固了整体的中华民族观,对于抗战救国的胜利有着不可替代的时代价值,也成为了中华民族多元一体理论的认识先导。

1989年,曾参与辩论的费孝通对“中华民族是一个”的认识进行丰富与发展,提出了“中华民族多元一体格局”理论,主要观点为“一体”的中华民族与“多元”的各民族的不同层次论。“中华民族多元一体格局”理论立足于中华文明的宏大历史与近代中国救亡图存的艰辛历程。

一、民族区域自治制度的建立

(一)背景 1.原因(为什么要实行民族区域自治制度)

(2) 民族问题治理是国家治理的重要部分:对于一个多民族国家来说,采取什么样的__________形式来处理国内民族问题,关乎国家的长治久安和各民族的前途命运。

政治生活

一、民族区域自治制度的建立

(一)背景 1.原因(为什么要实行民族区域自治制度)

(3) 必要性:少数民族地区政治经济发展水平相对落后。

(一)背景 2.条件(能不能实行民族区域自治制度)

(1) 中国共产党领导。

中共经验:中国共产党历来重视民族问题,逐步明确提出了符合__________的民族区域自治,作为解决中国民族问题的基本政策。

中国国情

一、民族区域自治制度的建立

(一)背景 2.条件(能不能实行民族区域自治制度)

(一)背景 2.条件(能不能实行民族区域自治制度)

(2) 在长期的历史发展中,我国逐渐形成了大散居,小聚居,交错杂居的民族人口分布格局,各民族文化上兼收并蓄,经济上相互依存,情感上相互亲近。

(3)历史传承:中国古代的民族政策为处理民族关系积累了经验。(如唐代的羁縻府州制度体现了“因俗而治”,“因地制宜”的特点)

一、民族区域自治制度的建立

小结:

(一)民族区域自治制度的背景

1.原因

(1)中国国情

(2)国家治理的一部分

(3)必要性

2.条件

(1)中共领导,符合国情

(2)民族人口分布格局

(3)历史传承

(二)建立

1.提出

2.建立

背

(二) 建立过程 1.提出

中共二大提出“尊重边疆人民的自主,促成蒙古、西藏、回疆三自治邦,再联合成为中华联邦共和国”。中共三大提出““西藏、蒙古、新疆、青海和中国本部的关系由各该地民族自决”。

1936年,在宁夏回族聚居地区建立了中国历史上第一个县级回族自治政权———豫海县回民自治政府。1937年,中共发布《抗日救国十大纲领》,“动员蒙民、回民及其他少数民族,在民族自决和自治的原则下,共同抗日”。

中共处理民族关系的政策和原则有什么变化?有什么意义?

中共提出民族区域自治政策所处的时代背景?目的是什么?

1941年,《陕甘宁边区施政纲领》规定,依据民族平等原则,“建立蒙、回民族的自治区”。1945年,中共中央提出“对内蒙的基本方针,在目前是实行民族区域自治”

联邦制

民族自决

第一个民族区域自治的地方政权

民族自决与民族自治并存

民族平等,用法令的形式规定实行民族区域自治

变化:从联邦制转向主张民族区域自治;从民族自治和民族自决并存原则转向民族自治原则。

意义:更适应中国国情,体现了马克思主义民族理论的中国化

时代背景:党的民族区域自治政策是在抗战时期特殊的历史背景下提出的。

目的:巩固抗日民族统一战线,动员少数民族共同抗日,对抗日本帝国主义者的民族分裂论,促进民族团结,维护国家统一

民族自决原则:是指殖民地和半殖民地的民族有自由决定自己命运的权利,如是否摆脱殖民统治或是否建立民族独立国家。民族独立是民族自决的选项之一。

为什么放弃联邦制而采取民族区域自治?1949年9月7日,周恩来向政协代表作过解释:“中国是多民族国家……不管人数多少,各民族间是平等的。……任何民族都是有自决权的,这是毫无疑问的事。但是今天帝国主义者又想分裂我们的西藏、台湾甚至新疆,在这种情况下,我们希望各民族不要听帝国主义者的挑拨。为了这一点,我们国家的名称,叫中华人民共和国,而不叫联邦。”“历史的发展使我们的民族大家庭需要采取与苏联不同的另一种形式。每个国家都有它自己的历史发展情况,不能照抄别人的。采取民族区域自治的办法对于我们是完全适宜的。”

分析新中国放弃联邦制的原因。

原因:历史上中国长期是统一的多民族国家;防止帝国主义分裂中国;挫败少数民族中反动分子的挑拨分化;中苏民族状况与国情不同。

(二) 建立过程 2.建立

1947年5月1日 内蒙古自治区成立,我国第一个省一级的自治区

1949年新中国成立前夕 《中国人民政治协商会议共同纲领》对民族区域自治制度的确立和建设作了明确的规定。“各少数民族聚居的地区,应实行民族的区域自治,按照民族聚居的人口多少和区域大小,分别建立各种民族自治机关。”

1954年 将民族区域自治制度正式载入1954年宪法之中,并进一步就民族区域自治的性质、基本内容等方面做了比较全面的规定。

1955—1965年 先后成立新疆维吾尔自治区、广西壮族自治区、宁夏回族自治区和西藏自治区

材料:内蒙古横跨三北,抗日战争时期,各族人民以各种形式进行抗日斗争。抗战胜利后,一些封建上层分子和原日伪官僚打出内蒙独立的旗号。1945年10月,中共中央明确提出“对内蒙的基本方针”是在中国共产党的领导下实行“民族区域自治”。1946年春,先后建立起各盟分会和各旗支会,同时以民主选举的形式改组和重建了各盟旗政府。与此同时,帮助广大农牧民群众和市镇小手工业者建立农民会、牧民会及工会组织,进行减租减息,建立实业公司以提高生产力,改善他们的生活待遇,提高了广大农牧民群众的政治地位。1947年4月23日,内蒙古人民代表大会隆重开幕,大会讨论了内蒙古自治政府施政纲领、暂行组织大纲,选出了临时参议会,并经临时参议会选出了内蒙古自治政府委员会,组成了内蒙古自治政府。

根据材料并结合所学知识,概括内蒙古自治区成立的背景与意义

敌对势力意图分裂内蒙古

中国共产党制定了正确的民族政策和民族区域自治方针

重建了各盟旗政府,奠定了组织基础

取得了人民群众的支持

人民解放战争的发展

维护了祖国统一

为中华人民共和国成立后民族区域自治制度的发展提供了经验

促进了内蒙古地区经济文化社会的发展;促进了各民族间的交流交往交融。

为人民解放战争赢得了巩固的后方

西藏自治区建立的背景:

(1)1951年,西藏实现和平解放,永远摆脱了帝国主义侵略的羁绊

(2)1959年,西藏实行民主改革,彻底废除了旧西藏政教合一的封建农奴制度。

西藏自治区建立的意义:

(1)满足了藏族和其他少数民族当家作主的愿望;

(2)有利于民族团结;

(3)促进了西藏地区的经济发展和社会进步。

二、民族区域自治制度的发展

1.背景:文革期间,民族区域自治制度名存实亡,中共十一届三中全会后,党和国家全面恢复和落实党的民族政策。

2.发展的六个表现

(1) 1984年,《中华人民共和国民族区域自治法》正式颁布实施,民族区域自治制度被确立为我国的一项基本政治制度。(立法自治权、变通执行权、经济自治权、文化管理自治权)

(2) 根据宪法和民族区域自治法,民族自治地方进行了有关自治条例和单行条例的制定工作

(3) 1990年,中共中央提出,“汉族离不开少数民族,少数民族离不开汉族,各少数民族之间也相互离不开”,深刻阐述了中国各民族休戚相关、命运与共的血肉关系

(4) 1997年,中共十五大明确把民族区域自治制度确立为建设有中国特色社会主义政治的基本政治制度之一

(5) 2001年新修订了《中华人民共和国民族区域自治法》

(6) 2005年国务院颁布《中国的民族区域自治》白皮书

体现出我国坚持和完善民族区域自治制度,重在法制建设,健全法律法规

为什么要坚持和完善民族 区域自治制度?

民族区域自治制度有利于维护国家的集中统一,保障少数民族合法权益,巩固和发展平等团结互助和谐的社会主义民族关系,打牢中华民族共同体思想基础,实现民族地区经济社会事业加快发展。有效保障了各少数民族人民当家作主的权利。

背

三、中共十八大以来民族区域自治制度的完善

请同学们齐声朗读教材第76页至77页的相关内容

在新时代,在中华民族实现伟大复兴的进程中,中国共产党强调民族区域自治的关键是帮助自治地方发展经济、 改善民生, 维护少数民族的合法权益,使其与中华民族伟大复兴的目标和铸牢中华民族共同体意识的要求相适应,

四、民族区域自治制度的特征:

(1)政治因素和经济因素相结合: 民族区域自治既有利于维护少数民族的平等权益,也有利于促进民族自治地方的发展。

(2)统一和自治相结合:民族区域自治制度以团结统一为前提,自治是统一下的自治。

(3)民族因素和区域因素相结合:一方面,国家充分尊重和保障各少数民族管理本民族内部事务权利的精神,充分体现了“民族因素”。另一方面,民族自治地方的建立综合考虑少数民族聚居的区域因素形成的。

邓小平:“实行民族区域自治, 不把经济搞好, 那个自治就是空的。 少数民族是想在区域自治里面得到些好处, 一系列的经济问题不解决, 就会出乱子”。

习近平:团结统一是实行民族区域自治的前提和基础。没有国家的团结统一,就谈不上民族区域自治,要在确保国家法律和政令实施的基础上,保证民族自治地方依法行使自治权。……民族区域自治制度既包含了民族因素,又包含了区域因素。在民族区域自治制度下,民族区域自治不是某个民族独享的自治,民族自治地方更不是某个民族独有的地方。

唐朝在边疆地区设羁靡府州,元、明在西南等地区采用土司制度,自雍正时起,清政府大规模推行“改土归流”政策,强化了对西南各民族的管理,同时中央政府尊重少数民族地区的生活方式和文化习俗,便形成了“苗疆、回疆、蒙古、西藏”几大自治区域,新中国成立前后,逐步建立起民族区域自治制度。这说明( )

A.中华文化多元一体 B.专制主义中央集权不断加强

C.各民族“长期共存” D.民族政策在历史传承中发展

习近平总书记在二十大的讲话中说:“从现在起,中国共产党的中心任务就是团结带领全国各族人民全面建成社会主义现代化强国、实现第二个百年奋斗目标,以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴。”中国共产党领导下的民族区域自治制度经历了艰难探索、曲折发展和日益完善,和世界上因民族问题而引发的冲突和危机相对比,民族区域自治制度在中国展现出了顽强的生命力和巨大的影响力。新时代,对民族区域自治制度我们理当倍加珍惜与尊重,这是建党百年来中国共产党深刻领会马克思列宁主义基本原理与充分认识中国国情的智慧凝结,应坚持发展和完善这一伟大的制度,使之在中华民族伟大复兴的历史进程中焕发出生机与活力。

第13课

当代中国的民族政策

“五十六个民族,五十六枝花,五十六族兄弟姐妹是一家。五十六族语言汇成一句话,爱我中华……”

——《爱我中华》(第四届全国少数民族传统体育运动会会歌)

什么样的民族政策会使五十六个民族像兄弟姐妹一样汇聚成一个大中华?

民族区域自治制度:是指在国家统一领导下,在少数民族聚居的地方实行区域自治,设立自治机关,行使自治权的制度。如立法自治权、变通执行权、经济自治权、文化管理自治权。

民族自治地方的行政地位,原则上是依据各自治地方的地域大小和人口多少决定的,分为自治区(省一级)、自治州(设立区市的市级)、自治县(县一级)三级。

广东省设立了连南瑶族自治县、连山壮族瑶族自治县、乳源瑶族自治县3个自治县和连州市瑶安瑶族乡、三水瑶族乡,龙门县蓝田瑶族乡,怀集县下帅壮族瑶族乡,始兴县深渡水瑶族乡,阳山县秤架瑶族乡,东源县漳溪畲族乡7个民族乡。

民族乡不是民族自治地方。民族乡属于乡级行政区,即行政地位与“乡”相同。

我国有些少数民族聚居地区,地域太小、人口太少,不宜建立自治地方和设立自治机关,因此国家在这些地区设立民族乡,使这些地区的少数民族也能行使当家作主的权利。民族乡是我国特有的、少数民族自己管理自己内部事务的、依法行使当家作主权利的一种基层政权形式,是民族区域自治制度的一种必要补充形式。

坚持唯物史观和马克思主义的民族平等的原则是我们在研究和学习民族关系史的基本原则,也是我们在处理当前民族问题的基本原则。中国共产党运用马克思列宁主义解决中国民族问题,促进各民族团结进步和共同繁荣发展。

谁不承认和不坚持民族平等,谁就不是马克思主义者,甚至也不是民主主义者。

子曰:“夷狄之有君,不如诸夏之亡也。”

王夫之:“夷狄之于华夏,所生异地。其地异,其气异矣。气异而习异。习异而所知所行蔑不异焉。”

夷夏之辨:区辨华夏与蛮夷,贬低文化落后的中原之外的地区,并提防这些地区的少数民族对华夏族的血缘入侵、文化渗透

新中国成立以来,民族区域自治制度是怎样形成、发展和完善的?对国家治理与少数民族地区的社会发展产生怎样的影响?

学习目标

一、民族区域自治制度的建立

(一)背景 1.原因(为什么要实行民族区域自治制度)

回顾中国古代的民族政策

回顾:统一多民族国家的形成及版图变化

元

宋

明

清

三国两晋南北朝至隋唐:发展

宋元:加强

秦:建立

汉:巩固

明清:稳固

先秦:奠定基础

第一次民族大交融

第二次民族大交融

第三次民族大交融

第一次民族大发展

第二次民族大发展

第三次民族大发展

一、民族区域自治制度的建立

(一)背景 1.原因(为什么要实行民族区域自治制度)

回顾中国古代与近代的民族政策

(1)中国国情:历史上中国长期是统一多民族国家,逐渐形成__________格局。

多元一体

多元一体论由费孝通于1989年提出。有学者指出:费孝通的“中华民族多元一体格局”理论立足于中华文明的宏大历史与近代中国救亡图存的艰辛历程。

多元一体论的提出:

日本侵华期间,日本宣扬“民族分裂论”,试图在民族话语上解构中国的领土和主权,扬言中国的领土不包括满蒙地区。针对侵略者的“民族分裂论”,1939年,历史学家顾颉刚发表《中华民族是一个》,强调以整体的中华民族主义外争国权、内争民权,高呼“我们对内没有什么民族之分,对外只有一个中华民族!”引起大讨论。

中国共产党人也从理论建设高度予以回应。例如1939年12月,毛泽东在《中国革命与中国共产党》中将中华民族与“中国人民”等而论之,肯定“中华民族是代表中国境内各民族之总称”。大讨论巩固了整体的中华民族观,对于抗战救国的胜利有着不可替代的时代价值,也成为了中华民族多元一体理论的认识先导。

1989年,曾参与辩论的费孝通对“中华民族是一个”的认识进行丰富与发展,提出了“中华民族多元一体格局”理论,主要观点为“一体”的中华民族与“多元”的各民族的不同层次论。“中华民族多元一体格局”理论立足于中华文明的宏大历史与近代中国救亡图存的艰辛历程。

一、民族区域自治制度的建立

(一)背景 1.原因(为什么要实行民族区域自治制度)

(2) 民族问题治理是国家治理的重要部分:对于一个多民族国家来说,采取什么样的__________形式来处理国内民族问题,关乎国家的长治久安和各民族的前途命运。

政治生活

一、民族区域自治制度的建立

(一)背景 1.原因(为什么要实行民族区域自治制度)

(3) 必要性:少数民族地区政治经济发展水平相对落后。

(一)背景 2.条件(能不能实行民族区域自治制度)

(1) 中国共产党领导。

中共经验:中国共产党历来重视民族问题,逐步明确提出了符合__________的民族区域自治,作为解决中国民族问题的基本政策。

中国国情

一、民族区域自治制度的建立

(一)背景 2.条件(能不能实行民族区域自治制度)

(一)背景 2.条件(能不能实行民族区域自治制度)

(2) 在长期的历史发展中,我国逐渐形成了大散居,小聚居,交错杂居的民族人口分布格局,各民族文化上兼收并蓄,经济上相互依存,情感上相互亲近。

(3)历史传承:中国古代的民族政策为处理民族关系积累了经验。(如唐代的羁縻府州制度体现了“因俗而治”,“因地制宜”的特点)

一、民族区域自治制度的建立

小结:

(一)民族区域自治制度的背景

1.原因

(1)中国国情

(2)国家治理的一部分

(3)必要性

2.条件

(1)中共领导,符合国情

(2)民族人口分布格局

(3)历史传承

(二)建立

1.提出

2.建立

背

(二) 建立过程 1.提出

中共二大提出“尊重边疆人民的自主,促成蒙古、西藏、回疆三自治邦,再联合成为中华联邦共和国”。中共三大提出““西藏、蒙古、新疆、青海和中国本部的关系由各该地民族自决”。

1936年,在宁夏回族聚居地区建立了中国历史上第一个县级回族自治政权———豫海县回民自治政府。1937年,中共发布《抗日救国十大纲领》,“动员蒙民、回民及其他少数民族,在民族自决和自治的原则下,共同抗日”。

中共处理民族关系的政策和原则有什么变化?有什么意义?

中共提出民族区域自治政策所处的时代背景?目的是什么?

1941年,《陕甘宁边区施政纲领》规定,依据民族平等原则,“建立蒙、回民族的自治区”。1945年,中共中央提出“对内蒙的基本方针,在目前是实行民族区域自治”

联邦制

民族自决

第一个民族区域自治的地方政权

民族自决与民族自治并存

民族平等,用法令的形式规定实行民族区域自治

变化:从联邦制转向主张民族区域自治;从民族自治和民族自决并存原则转向民族自治原则。

意义:更适应中国国情,体现了马克思主义民族理论的中国化

时代背景:党的民族区域自治政策是在抗战时期特殊的历史背景下提出的。

目的:巩固抗日民族统一战线,动员少数民族共同抗日,对抗日本帝国主义者的民族分裂论,促进民族团结,维护国家统一

民族自决原则:是指殖民地和半殖民地的民族有自由决定自己命运的权利,如是否摆脱殖民统治或是否建立民族独立国家。民族独立是民族自决的选项之一。

为什么放弃联邦制而采取民族区域自治?1949年9月7日,周恩来向政协代表作过解释:“中国是多民族国家……不管人数多少,各民族间是平等的。……任何民族都是有自决权的,这是毫无疑问的事。但是今天帝国主义者又想分裂我们的西藏、台湾甚至新疆,在这种情况下,我们希望各民族不要听帝国主义者的挑拨。为了这一点,我们国家的名称,叫中华人民共和国,而不叫联邦。”“历史的发展使我们的民族大家庭需要采取与苏联不同的另一种形式。每个国家都有它自己的历史发展情况,不能照抄别人的。采取民族区域自治的办法对于我们是完全适宜的。”

分析新中国放弃联邦制的原因。

原因:历史上中国长期是统一的多民族国家;防止帝国主义分裂中国;挫败少数民族中反动分子的挑拨分化;中苏民族状况与国情不同。

(二) 建立过程 2.建立

1947年5月1日 内蒙古自治区成立,我国第一个省一级的自治区

1949年新中国成立前夕 《中国人民政治协商会议共同纲领》对民族区域自治制度的确立和建设作了明确的规定。“各少数民族聚居的地区,应实行民族的区域自治,按照民族聚居的人口多少和区域大小,分别建立各种民族自治机关。”

1954年 将民族区域自治制度正式载入1954年宪法之中,并进一步就民族区域自治的性质、基本内容等方面做了比较全面的规定。

1955—1965年 先后成立新疆维吾尔自治区、广西壮族自治区、宁夏回族自治区和西藏自治区

材料:内蒙古横跨三北,抗日战争时期,各族人民以各种形式进行抗日斗争。抗战胜利后,一些封建上层分子和原日伪官僚打出内蒙独立的旗号。1945年10月,中共中央明确提出“对内蒙的基本方针”是在中国共产党的领导下实行“民族区域自治”。1946年春,先后建立起各盟分会和各旗支会,同时以民主选举的形式改组和重建了各盟旗政府。与此同时,帮助广大农牧民群众和市镇小手工业者建立农民会、牧民会及工会组织,进行减租减息,建立实业公司以提高生产力,改善他们的生活待遇,提高了广大农牧民群众的政治地位。1947年4月23日,内蒙古人民代表大会隆重开幕,大会讨论了内蒙古自治政府施政纲领、暂行组织大纲,选出了临时参议会,并经临时参议会选出了内蒙古自治政府委员会,组成了内蒙古自治政府。

根据材料并结合所学知识,概括内蒙古自治区成立的背景与意义

敌对势力意图分裂内蒙古

中国共产党制定了正确的民族政策和民族区域自治方针

重建了各盟旗政府,奠定了组织基础

取得了人民群众的支持

人民解放战争的发展

维护了祖国统一

为中华人民共和国成立后民族区域自治制度的发展提供了经验

促进了内蒙古地区经济文化社会的发展;促进了各民族间的交流交往交融。

为人民解放战争赢得了巩固的后方

西藏自治区建立的背景:

(1)1951年,西藏实现和平解放,永远摆脱了帝国主义侵略的羁绊

(2)1959年,西藏实行民主改革,彻底废除了旧西藏政教合一的封建农奴制度。

西藏自治区建立的意义:

(1)满足了藏族和其他少数民族当家作主的愿望;

(2)有利于民族团结;

(3)促进了西藏地区的经济发展和社会进步。

二、民族区域自治制度的发展

1.背景:文革期间,民族区域自治制度名存实亡,中共十一届三中全会后,党和国家全面恢复和落实党的民族政策。

2.发展的六个表现

(1) 1984年,《中华人民共和国民族区域自治法》正式颁布实施,民族区域自治制度被确立为我国的一项基本政治制度。(立法自治权、变通执行权、经济自治权、文化管理自治权)

(2) 根据宪法和民族区域自治法,民族自治地方进行了有关自治条例和单行条例的制定工作

(3) 1990年,中共中央提出,“汉族离不开少数民族,少数民族离不开汉族,各少数民族之间也相互离不开”,深刻阐述了中国各民族休戚相关、命运与共的血肉关系

(4) 1997年,中共十五大明确把民族区域自治制度确立为建设有中国特色社会主义政治的基本政治制度之一

(5) 2001年新修订了《中华人民共和国民族区域自治法》

(6) 2005年国务院颁布《中国的民族区域自治》白皮书

体现出我国坚持和完善民族区域自治制度,重在法制建设,健全法律法规

为什么要坚持和完善民族 区域自治制度?

民族区域自治制度有利于维护国家的集中统一,保障少数民族合法权益,巩固和发展平等团结互助和谐的社会主义民族关系,打牢中华民族共同体思想基础,实现民族地区经济社会事业加快发展。有效保障了各少数民族人民当家作主的权利。

背

三、中共十八大以来民族区域自治制度的完善

请同学们齐声朗读教材第76页至77页的相关内容

在新时代,在中华民族实现伟大复兴的进程中,中国共产党强调民族区域自治的关键是帮助自治地方发展经济、 改善民生, 维护少数民族的合法权益,使其与中华民族伟大复兴的目标和铸牢中华民族共同体意识的要求相适应,

四、民族区域自治制度的特征:

(1)政治因素和经济因素相结合: 民族区域自治既有利于维护少数民族的平等权益,也有利于促进民族自治地方的发展。

(2)统一和自治相结合:民族区域自治制度以团结统一为前提,自治是统一下的自治。

(3)民族因素和区域因素相结合:一方面,国家充分尊重和保障各少数民族管理本民族内部事务权利的精神,充分体现了“民族因素”。另一方面,民族自治地方的建立综合考虑少数民族聚居的区域因素形成的。

邓小平:“实行民族区域自治, 不把经济搞好, 那个自治就是空的。 少数民族是想在区域自治里面得到些好处, 一系列的经济问题不解决, 就会出乱子”。

习近平:团结统一是实行民族区域自治的前提和基础。没有国家的团结统一,就谈不上民族区域自治,要在确保国家法律和政令实施的基础上,保证民族自治地方依法行使自治权。……民族区域自治制度既包含了民族因素,又包含了区域因素。在民族区域自治制度下,民族区域自治不是某个民族独享的自治,民族自治地方更不是某个民族独有的地方。

唐朝在边疆地区设羁靡府州,元、明在西南等地区采用土司制度,自雍正时起,清政府大规模推行“改土归流”政策,强化了对西南各民族的管理,同时中央政府尊重少数民族地区的生活方式和文化习俗,便形成了“苗疆、回疆、蒙古、西藏”几大自治区域,新中国成立前后,逐步建立起民族区域自治制度。这说明( )

A.中华文化多元一体 B.专制主义中央集权不断加强

C.各民族“长期共存” D.民族政策在历史传承中发展

习近平总书记在二十大的讲话中说:“从现在起,中国共产党的中心任务就是团结带领全国各族人民全面建成社会主义现代化强国、实现第二个百年奋斗目标,以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴。”中国共产党领导下的民族区域自治制度经历了艰难探索、曲折发展和日益完善,和世界上因民族问题而引发的冲突和危机相对比,民族区域自治制度在中国展现出了顽强的生命力和巨大的影响力。新时代,对民族区域自治制度我们理当倍加珍惜与尊重,这是建党百年来中国共产党深刻领会马克思列宁主义基本原理与充分认识中国国情的智慧凝结,应坚持发展和完善这一伟大的制度,使之在中华民族伟大复兴的历史进程中焕发出生机与活力。

同课章节目录

- 第一单元 政治制度

- 第1课 中国古代政治制度的形成与发展

- 第2课 西方国家古代和近代政治制度的演变

- 第3课 中国近代至当代政治制度的演变

- 第4课 中国历代变法和改革

- 第二单元 官员的选拔与管理

- 第5课 中国古代官员的选拔与管理

- 第6课 西方的文官制度

- 第7课 近代以来中国的官员选拨与管理

- 第三单元 法律与教化

- 第8课 中国古代的法治与教化

- 第9课 近代西方的法律与教化

- 第10课 当代中国的法治与精神文明建设

- 第四单元 民族关系与国家关系

- 第11课 中国古代的民族关系与对外交往

- 第12课 近代西方民族国家与国际法的发展

- 第13课 当代中国的民族政策

- 第14课 当代中国的外交

- 第五单元 货币与赋税制度

- 第15课 货币的使用与世界货币体系的形成

- 第16课 中国赋税制度的演变

- 第六单元 基层治理与社会保障

- 第17课 中国古代的户籍制度与社会治理

- 第18课 世界主要国家的基层治理与社会保障

- 活动课 中国历史上的大一统国家治理