高中语文统编版必修上册第七单元16.2《登泰山记》(共39张ppt)

文档属性

| 名称 | 高中语文统编版必修上册第七单元16.2《登泰山记》(共39张ppt) |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 3.2MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2023-01-02 00:02:00 | ||

图片预览

文档简介

(共39张PPT)

登泰山记

姚鼐

泰山——五岳独尊

一、导入新课

岱宗夫如何?齐鲁青未了。

造化钟神秀,阴阳割昏晓。

荡胸生层云,决眦入归鸟。

会当临绝顶,一览众山小。

望岳 杜甫

泰山应该说是中华文化史一个局部缩影。

——郭沫若

孔子登东山而小鲁,登泰山而小天下。 ——孟子

泰山不让土壤,故能成其大;河海不择细流,故能成其深。

——李斯《谏逐客书》

人固有一死,或重于泰山,或轻于鸿毛。——司马迁

泰山崩于前而色不变;人心齐,泰山移 ;

稳如泰山 ;安如泰山;一叶障目,不见泰山;

泰山压顶不弯腰;有眼不识泰山;

泰山泰水…… (旧时称妻父为泰山,称妻母为泰水。又因泰山古称东岳,故妻父又称岳父,妻母则称岳母。 )

请说出你所知道的与泰山有关的诗句、俗语、成语等

泰山是我国的“五岳”之首,古称东岳,别称岱宗、岱岳,与南岳(在湖南) 衡山 、西岳(在陕西) 华山 、北岳(在山西)恒山 、中岳(在河南)嵩山并称五岳。有“中华国山”“天下第一山”之美誉,位于山东泰安,自然景观雄伟高大,有数千年精神文化的渗透和渲染以及人文景观的烘托,古代帝王登基之初,太平之岁,多来泰山举行封禅大典,祭告天地。先秦时期有72代君主到泰山封禅;自秦汉至明清,历代皇帝到泰山封禅27次。

泰山——五岳独尊

泰山位于山东省中部,主体在泰安市之北,总面积436平方公里,主峰玉泉顶海拔1 524米。北距“泉城”济南60公里,南去孔子故乡曲阜70公里,交通十分方便。泰山为五岳之首 。泰山自然景观独步天下,泰山日出、云海玉盘、黄河玉带、晚霞夕照被称为泰山四绝。泰山还受到历代帝王的尊崇,把它当作江山永固的象征;泰山还受到历代文人的礼赞,山上留有上千处题咏刻石,使之成为我国文化艺术的宝库。是中华民族的伟大象征。1987年,被联合国教科文组织公布为世界自然与文化遗产。

泰山——五岳独尊

二、知人论世

知人论世

《登泰山记》是一篇冬日登泰山的游记。作者姚鼐,字姬传,一字梦谷,室名惜抱轩 ,其文集名因此而来。他是桐城派古文家,清代人,他与方苞、刘大櫆等同属桐城派作家,三人并称为 “桐城三祖”。该流派作家主张文学兼具义理、考据、词章之长,注重内容和形式的关系,在文论和写作方面都有一定成就。

记是一种文体,可以叙事、写景、状物,目的往往在于抒发作者的情怀和抱负,阐述作者的某些观点。

课内学过的作品有:《核舟记》(明朝魏学洢)、《小石潭记》(唐朝柳宗元)、《岳阳楼记》(宋朝范仲淹)、《醉翁亭记》(宋朝欧阳修)和《登泰山记》(清朝姚鼐)。

知人论世

桐城派是清代散文影响最大的一个流派,创始人是康熙年间的方苞,刘大櫆、姚鼐继承并发展了他的理论,三人并称为“桐城三祖”。姚鼐是桐城派的集大成者。他强调“义理、考据、词章,三者不可偏废”。桐城派的文章内容多是宣传儒家思想,语言力求简明达意,条理清晰。方苞、刘大櫆、姚鼐都是桐城人,故人称桐城派。

姚鼐,清朝著名散文家,桐城派主要作家之一。字姬传,又字梦谷,室名惜抱轩。曾参与编修《四库全书》。作品多为书序、碑传之类。其散文简洁精练,温润清新,富有文采。著有《惜抱轩诗文集》。

三、疏通文意

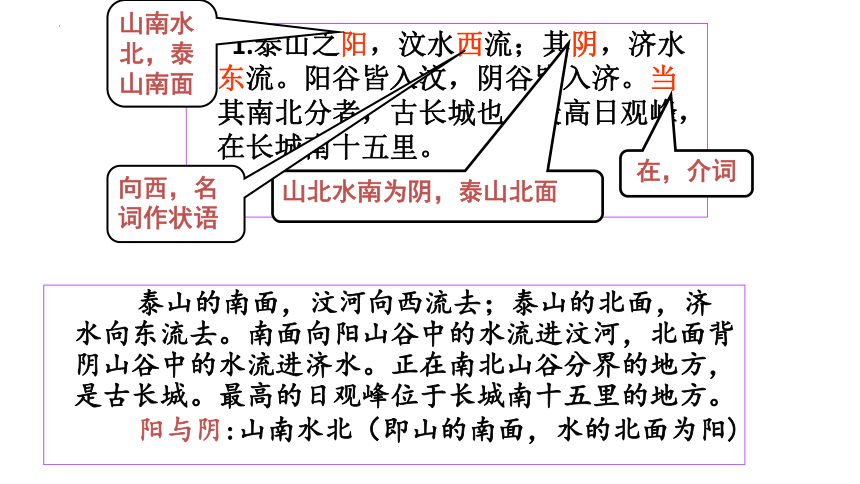

1.泰山之阳,汶水西流;其阴,济水东流。阳谷皆入汶,阴谷皆入济。当其南北分者,古长城也。最高日观峰,在长城南十五里。

泰山的南面,汶河向西流去;泰山的北面,济水向东流去。南面向阳山谷中的水流进汶河,北面背阴山谷中的水流进济水。正在南北山谷分界的地方,是古长城。最高的日观峰位于长城南十五里的地方。

阳与阴:山南水北(即山的南面,水的北面为阳)

山南水北,泰山南面

山北水南为阴,泰山北面

向西,名词作状语

在,介词

泰山在祖国的位置

汶水

济水

泰山之阳,汶水西流;其阴,济水东流。阳谷皆入汶,阴谷皆入济。当其南北分者,古长城也。最高日观峰,在长城南十五里。

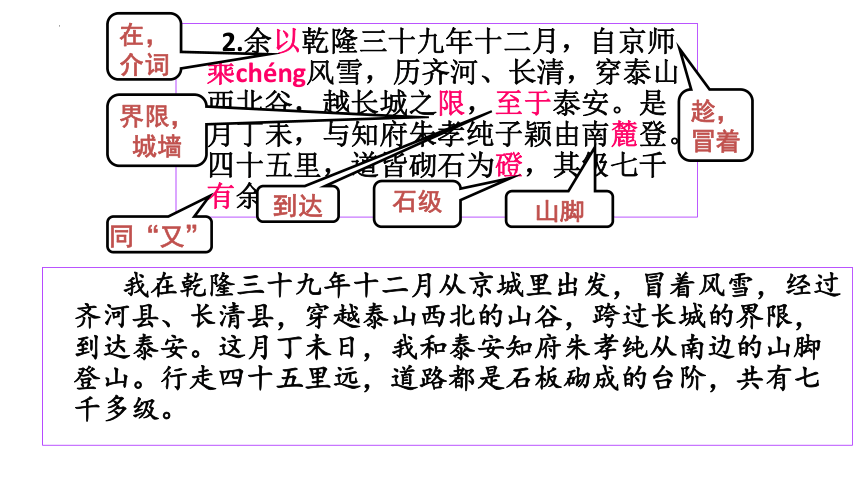

2.余以乾隆三十九年十二月,自京师乘chéng风雪,历齐河、长清,穿泰山西北谷,越长城之限,至于泰安。是月丁未,与知府朱孝纯子颖由南麓登。四十五里,道皆砌石为磴,其级七千有余。

我在乾隆三十九年十二月从京城里出发,冒着风雪,经过齐河县、长清县,穿越泰山西北的山谷,跨过长城的界限,到达泰安。这月丁未日,我和泰安知府朱孝纯从南边的山脚登山。行走四十五里远,道路都是石板砌成的台阶,共有七千多级。

到达

山脚

石级

同“又”

界限,城墙

趁,冒着

在,介词

泰山正南面有三谷,中谷绕泰安城下,郦道元所谓环水也。余始循(省“之”,指中谷)以入,道少半,越中岭,复循西谷,遂至其巅。古时登山,循东谷入,道有天门。东谷者,古谓之天门溪水,余所不至也。

泰山正南面有三条山谷,当中那条山谷的水环绕泰安城,这就是郦道元书中所说的环水。我开始沿着中间这条山谷往里走。道路不到一半,翻过中岭,再沿着西边的那条山谷走,就到了泰山的顶巅。古时候登泰山,沿着东边的山谷进入,道路中有座天门。东边的山谷,古时候称它为“天门溪水”,是我没有到过的。

少于,形容词作为动词。不到一半

顶峰

今所经中岭及山巅崖限当道者(定语后置句),世皆谓之天门云。道中迷雾冰滑,磴几不可登。及既上,苍山负雪,明烛天南,望晚日照城廓,汶水、徂徕如画,而半山居雾若带然。

现在经过的中岭和山顶像门槛一样阻挡道路的山崖,世人都称它为“天门”。一路上大雾迷漫、冰冻溜滑,石板石阶几乎无法攀登。等到已经登上山顶,只见深青色的山被白雪覆盖,明亮的雪光照耀着南边的天空。远望夕阳映照着泰安城,汶水、徂徕山就像是一幅美丽的山水画,停留在半山腰处的云雾,又像是一条舞动的飘带似的。

照,名作动

背,覆盖

停留

…的样子,形容词词尾

等到

几乎

像门槛一样,名作状语

3. 戊申晦( ),五鼓,与子颖坐(省“于”,在)日观亭,待日出。大风扬积雪击面,亭东自足下皆云漫,稍(古:渐渐。今:稍微,略微。)见云中白若摴蒱(骰子tóu zǐ )数十立者,山也。

戊申日正是十二月的最后一天,五更时,我和朱孝纯坐在日观亭上,等着看日出。这时大风扬起的积雪扑面打来。日观亭东面从脚底往下一片云雾迷漫,依稀可见云中几十个小白点像“五木”骰子一样立在那里,都是远山。

阴历每月最后一天

有关的古文化知识

朔、晦、望与既望

朔:阴历每月第一天

晦:阴历每月最后一天

望:阴历每月十五

既望:阴历每月十六

五鼓:古代五时钟,以打更击鼓报时,一夜分为五更,每更一个时辰(两小时),又把每更分为五点。每更里的每点只占24分钟。晚七点起更,晚上7时至9时为一更,9时至11时为二更,11时至1时为三更(即“子时” ),午夜1时至3时为四更,后半夜3时至5时为五更,“五鼓”相当于五点钟。

极天云一线异色,须臾成五采。日上,正赤如丹,下有红光动摇承之,或曰:此东海也(判断句)。回视日观以西峰,或得日或否,绛皓驳色,而皆若偻。

天边云彩上有一线奇异的颜色,一会儿又变成五颜六色。太阳升起来了,纯正的红色象朱砂一样,下面有红光晃动摇荡着托着它。有人说,那就是东海。回首观望日观峰以西的山峰,有的被日光照着,有的没有,紫红、淡白,各种深浅不同的颜色,又都像弯腰曲背的样子。

有人

同“彩”

脊背弯曲

杂

像一条条线,名作状语

尽,尽头

有的

4.亭西有岱祠,又有碧霞元君祠。皇帝行宫,在碧霞元君祠东。是日,观道中石刻。自唐显庆以来,其远古刻尽漫失。僻不当道,皆不及往。

日观亭西面有一座东岳大帝庙,又有一座碧霞元君庙。皇帝的行宫就在碧霞元君庙的东面。这天看见途中路两旁刻写的石碑。是从唐显庆年间以来的;那些更古老的石碑都磨灭不清了。至于偏僻不在路边的石碑,都没来得及去看。

偏僻

在

模糊,缺损

5.山多石,少土。石苍黑色,多平方,少圜。少杂树,多松,生石罅,皆平顶。冰雪,无瀑水,无鸟兽音迹。至日观数里内无树,而雪与人膝齐。

6.桐城姚鼐记。

山上石头多,泥土少。山石都呈青黑色,大多是平整的、方正的,很少圆形的。杂树很少,多是松树,松树都生长在石头的缝隙里,树顶是平的。到处是冰雪,没有瀑布溪水,也没有飞鸟走兽的声音和踪迹。到日观峰几里以内没有什么树木,积雪厚得同人的膝盖一样平齐。

古:平整方正。

今:数学名词。

同“圆”

深青色,深绿色

Xià,石缝

全文共6段,每一段的要点是什么?

第一段:总写泰山的地理形势,点出泰山及其最高峰——日观峰。

第二段:记述登山经过,着力叙写登山的艰难和山巅的景象。

第三段:集中写泰山日出的情景。

第四段:介绍泰山的人文景观:建筑群和石刻。

第五段:写泰山的自然景观(冬日景象)。

第六段:交代记游人,指出本文作者。

作者登山线路、山顶景物

登山路线:

由南麓—入中谷—越中岭—循西谷—至山巅

苍山负雪,明烛天南

晚日照城,汶水、徂徕如画

半山居雾若带然

山巅

景象

上

|

下

远

近

登山线路

理清结构

小结

本文是一篇山水游记,叙述作者偕友人冬日登泰山观日出的经过。文章以精炼的语言,生动地描写了泰山雪后初晴的瑰丽景色和日出时的雄浑景象,写出了泰山的神秀壮丽,能唤起人们对泰山的向往,感受到祖国山河的壮美。

请同学们,画出显示作者行踪的词语,抓住景物的特征、侧面描写烘托技巧、观察点的变化来探析,并在文章中做适当的标注与点评。

作者是在冬日登泰山,作者势必要抓住冬日泰山的特征展开描写,请同学们从文中找出泰山冬日景物的特征。

四、重点品读

(一)抓住景物的特征

泰山冬日特点在文中从哪些方面体现出来的

作者展示了冬日泰山的风韵。首先,作者特意交待登山时间“丁未”(十二月二十八日),观日出是“戊申晦”。除此之外,文中写景处处紧扣严冬的季节特点。如:登山时,“道中迷雾”,山顶“苍山负雪,明烛天南”的气象;日出前,“大风扬积雪击面”的环境烘托;日出后,“日观以西峰,或得日,或否,绛皓驳色”的特异色彩变化;以及“冰雪……与人膝齐”的描写,无不是泰山冬日的特有之景。

(一)抓住景物的特征

作者抓住了泰山日出的什么特点 怎样进行描绘的

泰山日出不同于平原、湖泊的日出,作者捕捉到泰山日出前后急速变幻所呈现出的动感。

背景:“大雪扬积雪击面。”创造出日出前的环境和气势,如戏曲舞台主角上场前的紧锣密鼓。

日出前:“极天……五采。”作者敏锐地捕捉到天地相接处的一线异彩的细微变化,展开感染力的描述。“须臾”言其变化之快。

日出中:“日上……承之。”红日高升,红光摇衬,气势磅礴,绚丽而壮美。

日出后:“回视……而皆若偻。”看似闲笔,实则锦上添花,表现出阳光的效果,日出后的影响,进一步拓宽艺术的境界。

泰山日出

(二)侧面描写巧烘托

“文似看山不喜平。”同样,写景也贵在曲,直则无景。写景曲在侧面渲染与烘托,那么,文中哪些地方采用了侧面烘托的写法。

⑴表现泰山的巍峨高峻

先用“其极七千有余”,暗暗点出,然后借山顶俯视所见“半山居雾若带然”和在日观亭时“亭东自足下皆云漫”,以及“日观以西峰”的雪景加以烘托。

⑵表现雪景

除“冰雪”“雪与人膝齐”等正面描写外,又以“明烛天南”“白若摴蒱”“绛皓驳色”等作侧面烘托。

(三)观察点的变化

“横看成岭侧成峰,远近高低各不同。”同一景物,所处方位、角度不同,人所获视觉形象也会呈现出千姿百态。

⑴定点换景

①泰山鸟瞰图

②泰山夕照图

③泰山观日图

⑵移步换景

①登山途中所见

②下山人文景观

王国维先生说“一切景语皆情语。”情因景生,情景交融。景物要写活,必须要有作者独特的感受和审美情趣渗透其中。那么,作者在文中融入了什么情感?

作者借冬日泰山的壮阔景象,表达了自豪之情和对祖国山河的热爱之情。

(四)体会作者感情

本文以作者的游踪为线索,通过记叙自己在农历除夕气候恶劣的条件下与友人一起登泰山观日出的经过,描绘了壮丽雄浑的泰山景象,表达了作者热爱祖国河山的思想感情。

文章主题

苍山负雪,明烛天南。

这是初登山顶时刹那间的感受。作者赋予静态的青山以人的动态, “负”字以动写静,显出雪的厚度,又以拟人手法,使雪山奕奕传神。“烛”字名词活用为动词,写出日光和雪光相映的奇景。勾画出一幅色彩鲜明气势雄浑的图景

苍山负雪图

苍山负雪,明烛天南。望晚日照城郭,汶水、徂徕如画,而半山居雾若带然。

登上山顶,极目远眺,群山背负着白雪,苍茫圣洁;虬枝上挂满了银条,粉妆玉砌。山的连绵增添了雪的气势,雪的洁白增添了山的明净。雪光折射到西南天空,给暮色增添了明亮;晚霞映照着群峰,给白雪覆上了一层淡红的轻纱。真是“红妆素裹,分处妖娆。”半山的云雾丝丝缕缕,缠绕山间,像粉妆女子轻歌曼舞。山水雪雾相融合,日光城郭相交织,形成一幅壮丽优美的山水画。

泰山日出图

亭东自足下皆云漫,稍见云中白若摴蒱数十立者,山也。极天云一线异色,须臾成五采。日上,正赤如丹,下有红光动摇承之,或曰:此东海也。回视日观以西峰,或得日,或否,绛皓驳色,而皆若偻。

冬日清晨,天色刚泛出鱼肚白。一行人便搀扶着登上日观峰,脚下云雾漫漫,耳畔松涛阵阵,坐在日观亭上,有腾云驾雾之感。远方的山峦在雾气中隐现,似海市蜃楼,近处的山峰在云涛中出没,似博戏争赌。注目东方,海天之间浮出一条彩线,顷刻时,彩线扩大了它的范围,变为绚丽的彩带,彩带慢慢扩大为红色的海洋,红光汹涌着,摇荡着。太阳像是负着什么重担似的,慢慢儿从海中升起。一刹那间,这深红的东西,便发出令人目眩的光亮,云彩被染红了,雪峰被染红了,日观峰上的游人也沐浴在红色的朝阳中。

五、合作探究

《登泰山记》一文中,作者善于取舍,将小细节和大印象结合,写出了雪后登山的别样情趣。请结合文章具体分析。

作者于二十八日傍晚登上山顶,第二天即戊申日五更时分,与子颍至日观峰之日观亭,坐候日出。他不惜浓笔泼墨,分三个步骤:一曰日将出,“云一线异色”;二日日正出,“须臾成五采”;三曰日已出,“日上,正赤如丹”。日出之景,变幻莫测,作者穷形尽相地从正面描摹旭日升腾时灿烂的光彩和跳跃的欢态,而且还把长天、云彩、大海作为背景,有力地烘托出日出的壮观。寥寥数语,气势磅礴的日出就宛然在目。之后,作者又欣然回视西峰,见雪后初晴,日光照射,颜色相杂。这一笔,似乎可削,但它表现了日出的效果和影响,是绝不可缺少的。

五、合作探究

《登泰山记》一文中,作者善于取舍,将小细节和大印象结合,写出了雪后登山的别样情趣。请结合文章具体分析。

对于山顶的建筑、山道中的石刻,作者在记叙时收放自然、详略有序。这都与登山活动的对象的主次、个人感受的深浅息息相关。最后综述泰山冬景的特点:石峰峻峭,青松苍劲,冰雪覆盖,众鸟飞绝。作者用凝练的语言把自己的游览所见归结为“三多”“三少”“三无”。结句照应冰雪,戛然而止,令人回味无穷。

古代文化常识拓展 古代纪年的方法

1.干支纪年。十天干和十二地支循环配合,天干和地支各一位组成一个纪年,如“甲子年”“乙丑年”等。60年一循环,周而复始。

2.年号纪年。如贞观二年。文中“乾隆三十九年”即为此种纪年方法。

3.帝王纪年。在汉武帝之前是没有年号的。只能用干支纪年。帝王纪年如秦始皇八年、汉高祖三年、周武王十二年等。

4.黄帝纪年,是原始社会时期的传说中的纪年。黄帝二十七年等。

1.序数纪月法。“余以乾隆三十九年十二月”。作为岁首的月份称正(zhēng,一年的开始)月。

2.月建法。“建”,指“斗建”,斗柄指向“子”,这个月就叫“建子之月”,其余“建丑之月”“建寅之月”类推。

3.干支纪月法。如文中“是月丁未”。

4.时节纪月法。在商代和西周前期,一年只分春秋二时,后来一年分为春夏秋冬四季,古称“四时”每季三个月,常用孟、仲、季来称呼。

【鼓】 古时常夜间击鼓报更,所以古人常以鼓代更。

【漏】 古时用滴漏计时,夜间凭漏刻传更。

【时】 时是时辰,介绍见上面的表格。

【点】 古人将一夜分为五更,每更分为五点。每点约等于现代的24分钟。

【刻】 古人把一昼夜分为100刻,实算96刻,每刻15分钟。漏刻指很短的时间。

天 色 夜半 鸡鸣 平旦 日出 食时 隅中 日中 日昳 晡时 日入 黄昏 人定

地 支 子 丑 寅 卯 辰 巳 午 未 申 酉 戌 亥

时 间 23-1 1-3 3-5 5-7 7-9 9-11 11-13 13-15 15-17 17-19 19-21 21-23

登泰山记

姚鼐

泰山——五岳独尊

一、导入新课

岱宗夫如何?齐鲁青未了。

造化钟神秀,阴阳割昏晓。

荡胸生层云,决眦入归鸟。

会当临绝顶,一览众山小。

望岳 杜甫

泰山应该说是中华文化史一个局部缩影。

——郭沫若

孔子登东山而小鲁,登泰山而小天下。 ——孟子

泰山不让土壤,故能成其大;河海不择细流,故能成其深。

——李斯《谏逐客书》

人固有一死,或重于泰山,或轻于鸿毛。——司马迁

泰山崩于前而色不变;人心齐,泰山移 ;

稳如泰山 ;安如泰山;一叶障目,不见泰山;

泰山压顶不弯腰;有眼不识泰山;

泰山泰水…… (旧时称妻父为泰山,称妻母为泰水。又因泰山古称东岳,故妻父又称岳父,妻母则称岳母。 )

请说出你所知道的与泰山有关的诗句、俗语、成语等

泰山是我国的“五岳”之首,古称东岳,别称岱宗、岱岳,与南岳(在湖南) 衡山 、西岳(在陕西) 华山 、北岳(在山西)恒山 、中岳(在河南)嵩山并称五岳。有“中华国山”“天下第一山”之美誉,位于山东泰安,自然景观雄伟高大,有数千年精神文化的渗透和渲染以及人文景观的烘托,古代帝王登基之初,太平之岁,多来泰山举行封禅大典,祭告天地。先秦时期有72代君主到泰山封禅;自秦汉至明清,历代皇帝到泰山封禅27次。

泰山——五岳独尊

泰山位于山东省中部,主体在泰安市之北,总面积436平方公里,主峰玉泉顶海拔1 524米。北距“泉城”济南60公里,南去孔子故乡曲阜70公里,交通十分方便。泰山为五岳之首 。泰山自然景观独步天下,泰山日出、云海玉盘、黄河玉带、晚霞夕照被称为泰山四绝。泰山还受到历代帝王的尊崇,把它当作江山永固的象征;泰山还受到历代文人的礼赞,山上留有上千处题咏刻石,使之成为我国文化艺术的宝库。是中华民族的伟大象征。1987年,被联合国教科文组织公布为世界自然与文化遗产。

泰山——五岳独尊

二、知人论世

知人论世

《登泰山记》是一篇冬日登泰山的游记。作者姚鼐,字姬传,一字梦谷,室名惜抱轩 ,其文集名因此而来。他是桐城派古文家,清代人,他与方苞、刘大櫆等同属桐城派作家,三人并称为 “桐城三祖”。该流派作家主张文学兼具义理、考据、词章之长,注重内容和形式的关系,在文论和写作方面都有一定成就。

记是一种文体,可以叙事、写景、状物,目的往往在于抒发作者的情怀和抱负,阐述作者的某些观点。

课内学过的作品有:《核舟记》(明朝魏学洢)、《小石潭记》(唐朝柳宗元)、《岳阳楼记》(宋朝范仲淹)、《醉翁亭记》(宋朝欧阳修)和《登泰山记》(清朝姚鼐)。

知人论世

桐城派是清代散文影响最大的一个流派,创始人是康熙年间的方苞,刘大櫆、姚鼐继承并发展了他的理论,三人并称为“桐城三祖”。姚鼐是桐城派的集大成者。他强调“义理、考据、词章,三者不可偏废”。桐城派的文章内容多是宣传儒家思想,语言力求简明达意,条理清晰。方苞、刘大櫆、姚鼐都是桐城人,故人称桐城派。

姚鼐,清朝著名散文家,桐城派主要作家之一。字姬传,又字梦谷,室名惜抱轩。曾参与编修《四库全书》。作品多为书序、碑传之类。其散文简洁精练,温润清新,富有文采。著有《惜抱轩诗文集》。

三、疏通文意

1.泰山之阳,汶水西流;其阴,济水东流。阳谷皆入汶,阴谷皆入济。当其南北分者,古长城也。最高日观峰,在长城南十五里。

泰山的南面,汶河向西流去;泰山的北面,济水向东流去。南面向阳山谷中的水流进汶河,北面背阴山谷中的水流进济水。正在南北山谷分界的地方,是古长城。最高的日观峰位于长城南十五里的地方。

阳与阴:山南水北(即山的南面,水的北面为阳)

山南水北,泰山南面

山北水南为阴,泰山北面

向西,名词作状语

在,介词

泰山在祖国的位置

汶水

济水

泰山之阳,汶水西流;其阴,济水东流。阳谷皆入汶,阴谷皆入济。当其南北分者,古长城也。最高日观峰,在长城南十五里。

2.余以乾隆三十九年十二月,自京师乘chéng风雪,历齐河、长清,穿泰山西北谷,越长城之限,至于泰安。是月丁未,与知府朱孝纯子颖由南麓登。四十五里,道皆砌石为磴,其级七千有余。

我在乾隆三十九年十二月从京城里出发,冒着风雪,经过齐河县、长清县,穿越泰山西北的山谷,跨过长城的界限,到达泰安。这月丁未日,我和泰安知府朱孝纯从南边的山脚登山。行走四十五里远,道路都是石板砌成的台阶,共有七千多级。

到达

山脚

石级

同“又”

界限,城墙

趁,冒着

在,介词

泰山正南面有三谷,中谷绕泰安城下,郦道元所谓环水也。余始循(省“之”,指中谷)以入,道少半,越中岭,复循西谷,遂至其巅。古时登山,循东谷入,道有天门。东谷者,古谓之天门溪水,余所不至也。

泰山正南面有三条山谷,当中那条山谷的水环绕泰安城,这就是郦道元书中所说的环水。我开始沿着中间这条山谷往里走。道路不到一半,翻过中岭,再沿着西边的那条山谷走,就到了泰山的顶巅。古时候登泰山,沿着东边的山谷进入,道路中有座天门。东边的山谷,古时候称它为“天门溪水”,是我没有到过的。

少于,形容词作为动词。不到一半

顶峰

今所经中岭及山巅崖限当道者(定语后置句),世皆谓之天门云。道中迷雾冰滑,磴几不可登。及既上,苍山负雪,明烛天南,望晚日照城廓,汶水、徂徕如画,而半山居雾若带然。

现在经过的中岭和山顶像门槛一样阻挡道路的山崖,世人都称它为“天门”。一路上大雾迷漫、冰冻溜滑,石板石阶几乎无法攀登。等到已经登上山顶,只见深青色的山被白雪覆盖,明亮的雪光照耀着南边的天空。远望夕阳映照着泰安城,汶水、徂徕山就像是一幅美丽的山水画,停留在半山腰处的云雾,又像是一条舞动的飘带似的。

照,名作动

背,覆盖

停留

…的样子,形容词词尾

等到

几乎

像门槛一样,名作状语

3. 戊申晦( ),五鼓,与子颖坐(省“于”,在)日观亭,待日出。大风扬积雪击面,亭东自足下皆云漫,稍(古:渐渐。今:稍微,略微。)见云中白若摴蒱(骰子tóu zǐ )数十立者,山也。

戊申日正是十二月的最后一天,五更时,我和朱孝纯坐在日观亭上,等着看日出。这时大风扬起的积雪扑面打来。日观亭东面从脚底往下一片云雾迷漫,依稀可见云中几十个小白点像“五木”骰子一样立在那里,都是远山。

阴历每月最后一天

有关的古文化知识

朔、晦、望与既望

朔:阴历每月第一天

晦:阴历每月最后一天

望:阴历每月十五

既望:阴历每月十六

五鼓:古代五时钟,以打更击鼓报时,一夜分为五更,每更一个时辰(两小时),又把每更分为五点。每更里的每点只占24分钟。晚七点起更,晚上7时至9时为一更,9时至11时为二更,11时至1时为三更(即“子时” ),午夜1时至3时为四更,后半夜3时至5时为五更,“五鼓”相当于五点钟。

极天云一线异色,须臾成五采。日上,正赤如丹,下有红光动摇承之,或曰:此东海也(判断句)。回视日观以西峰,或得日或否,绛皓驳色,而皆若偻。

天边云彩上有一线奇异的颜色,一会儿又变成五颜六色。太阳升起来了,纯正的红色象朱砂一样,下面有红光晃动摇荡着托着它。有人说,那就是东海。回首观望日观峰以西的山峰,有的被日光照着,有的没有,紫红、淡白,各种深浅不同的颜色,又都像弯腰曲背的样子。

有人

同“彩”

脊背弯曲

杂

像一条条线,名作状语

尽,尽头

有的

4.亭西有岱祠,又有碧霞元君祠。皇帝行宫,在碧霞元君祠东。是日,观道中石刻。自唐显庆以来,其远古刻尽漫失。僻不当道,皆不及往。

日观亭西面有一座东岳大帝庙,又有一座碧霞元君庙。皇帝的行宫就在碧霞元君庙的东面。这天看见途中路两旁刻写的石碑。是从唐显庆年间以来的;那些更古老的石碑都磨灭不清了。至于偏僻不在路边的石碑,都没来得及去看。

偏僻

在

模糊,缺损

5.山多石,少土。石苍黑色,多平方,少圜。少杂树,多松,生石罅,皆平顶。冰雪,无瀑水,无鸟兽音迹。至日观数里内无树,而雪与人膝齐。

6.桐城姚鼐记。

山上石头多,泥土少。山石都呈青黑色,大多是平整的、方正的,很少圆形的。杂树很少,多是松树,松树都生长在石头的缝隙里,树顶是平的。到处是冰雪,没有瀑布溪水,也没有飞鸟走兽的声音和踪迹。到日观峰几里以内没有什么树木,积雪厚得同人的膝盖一样平齐。

古:平整方正。

今:数学名词。

同“圆”

深青色,深绿色

Xià,石缝

全文共6段,每一段的要点是什么?

第一段:总写泰山的地理形势,点出泰山及其最高峰——日观峰。

第二段:记述登山经过,着力叙写登山的艰难和山巅的景象。

第三段:集中写泰山日出的情景。

第四段:介绍泰山的人文景观:建筑群和石刻。

第五段:写泰山的自然景观(冬日景象)。

第六段:交代记游人,指出本文作者。

作者登山线路、山顶景物

登山路线:

由南麓—入中谷—越中岭—循西谷—至山巅

苍山负雪,明烛天南

晚日照城,汶水、徂徕如画

半山居雾若带然

山巅

景象

上

|

下

远

近

登山线路

理清结构

小结

本文是一篇山水游记,叙述作者偕友人冬日登泰山观日出的经过。文章以精炼的语言,生动地描写了泰山雪后初晴的瑰丽景色和日出时的雄浑景象,写出了泰山的神秀壮丽,能唤起人们对泰山的向往,感受到祖国山河的壮美。

请同学们,画出显示作者行踪的词语,抓住景物的特征、侧面描写烘托技巧、观察点的变化来探析,并在文章中做适当的标注与点评。

作者是在冬日登泰山,作者势必要抓住冬日泰山的特征展开描写,请同学们从文中找出泰山冬日景物的特征。

四、重点品读

(一)抓住景物的特征

泰山冬日特点在文中从哪些方面体现出来的

作者展示了冬日泰山的风韵。首先,作者特意交待登山时间“丁未”(十二月二十八日),观日出是“戊申晦”。除此之外,文中写景处处紧扣严冬的季节特点。如:登山时,“道中迷雾”,山顶“苍山负雪,明烛天南”的气象;日出前,“大风扬积雪击面”的环境烘托;日出后,“日观以西峰,或得日,或否,绛皓驳色”的特异色彩变化;以及“冰雪……与人膝齐”的描写,无不是泰山冬日的特有之景。

(一)抓住景物的特征

作者抓住了泰山日出的什么特点 怎样进行描绘的

泰山日出不同于平原、湖泊的日出,作者捕捉到泰山日出前后急速变幻所呈现出的动感。

背景:“大雪扬积雪击面。”创造出日出前的环境和气势,如戏曲舞台主角上场前的紧锣密鼓。

日出前:“极天……五采。”作者敏锐地捕捉到天地相接处的一线异彩的细微变化,展开感染力的描述。“须臾”言其变化之快。

日出中:“日上……承之。”红日高升,红光摇衬,气势磅礴,绚丽而壮美。

日出后:“回视……而皆若偻。”看似闲笔,实则锦上添花,表现出阳光的效果,日出后的影响,进一步拓宽艺术的境界。

泰山日出

(二)侧面描写巧烘托

“文似看山不喜平。”同样,写景也贵在曲,直则无景。写景曲在侧面渲染与烘托,那么,文中哪些地方采用了侧面烘托的写法。

⑴表现泰山的巍峨高峻

先用“其极七千有余”,暗暗点出,然后借山顶俯视所见“半山居雾若带然”和在日观亭时“亭东自足下皆云漫”,以及“日观以西峰”的雪景加以烘托。

⑵表现雪景

除“冰雪”“雪与人膝齐”等正面描写外,又以“明烛天南”“白若摴蒱”“绛皓驳色”等作侧面烘托。

(三)观察点的变化

“横看成岭侧成峰,远近高低各不同。”同一景物,所处方位、角度不同,人所获视觉形象也会呈现出千姿百态。

⑴定点换景

①泰山鸟瞰图

②泰山夕照图

③泰山观日图

⑵移步换景

①登山途中所见

②下山人文景观

王国维先生说“一切景语皆情语。”情因景生,情景交融。景物要写活,必须要有作者独特的感受和审美情趣渗透其中。那么,作者在文中融入了什么情感?

作者借冬日泰山的壮阔景象,表达了自豪之情和对祖国山河的热爱之情。

(四)体会作者感情

本文以作者的游踪为线索,通过记叙自己在农历除夕气候恶劣的条件下与友人一起登泰山观日出的经过,描绘了壮丽雄浑的泰山景象,表达了作者热爱祖国河山的思想感情。

文章主题

苍山负雪,明烛天南。

这是初登山顶时刹那间的感受。作者赋予静态的青山以人的动态, “负”字以动写静,显出雪的厚度,又以拟人手法,使雪山奕奕传神。“烛”字名词活用为动词,写出日光和雪光相映的奇景。勾画出一幅色彩鲜明气势雄浑的图景

苍山负雪图

苍山负雪,明烛天南。望晚日照城郭,汶水、徂徕如画,而半山居雾若带然。

登上山顶,极目远眺,群山背负着白雪,苍茫圣洁;虬枝上挂满了银条,粉妆玉砌。山的连绵增添了雪的气势,雪的洁白增添了山的明净。雪光折射到西南天空,给暮色增添了明亮;晚霞映照着群峰,给白雪覆上了一层淡红的轻纱。真是“红妆素裹,分处妖娆。”半山的云雾丝丝缕缕,缠绕山间,像粉妆女子轻歌曼舞。山水雪雾相融合,日光城郭相交织,形成一幅壮丽优美的山水画。

泰山日出图

亭东自足下皆云漫,稍见云中白若摴蒱数十立者,山也。极天云一线异色,须臾成五采。日上,正赤如丹,下有红光动摇承之,或曰:此东海也。回视日观以西峰,或得日,或否,绛皓驳色,而皆若偻。

冬日清晨,天色刚泛出鱼肚白。一行人便搀扶着登上日观峰,脚下云雾漫漫,耳畔松涛阵阵,坐在日观亭上,有腾云驾雾之感。远方的山峦在雾气中隐现,似海市蜃楼,近处的山峰在云涛中出没,似博戏争赌。注目东方,海天之间浮出一条彩线,顷刻时,彩线扩大了它的范围,变为绚丽的彩带,彩带慢慢扩大为红色的海洋,红光汹涌着,摇荡着。太阳像是负着什么重担似的,慢慢儿从海中升起。一刹那间,这深红的东西,便发出令人目眩的光亮,云彩被染红了,雪峰被染红了,日观峰上的游人也沐浴在红色的朝阳中。

五、合作探究

《登泰山记》一文中,作者善于取舍,将小细节和大印象结合,写出了雪后登山的别样情趣。请结合文章具体分析。

作者于二十八日傍晚登上山顶,第二天即戊申日五更时分,与子颍至日观峰之日观亭,坐候日出。他不惜浓笔泼墨,分三个步骤:一曰日将出,“云一线异色”;二日日正出,“须臾成五采”;三曰日已出,“日上,正赤如丹”。日出之景,变幻莫测,作者穷形尽相地从正面描摹旭日升腾时灿烂的光彩和跳跃的欢态,而且还把长天、云彩、大海作为背景,有力地烘托出日出的壮观。寥寥数语,气势磅礴的日出就宛然在目。之后,作者又欣然回视西峰,见雪后初晴,日光照射,颜色相杂。这一笔,似乎可削,但它表现了日出的效果和影响,是绝不可缺少的。

五、合作探究

《登泰山记》一文中,作者善于取舍,将小细节和大印象结合,写出了雪后登山的别样情趣。请结合文章具体分析。

对于山顶的建筑、山道中的石刻,作者在记叙时收放自然、详略有序。这都与登山活动的对象的主次、个人感受的深浅息息相关。最后综述泰山冬景的特点:石峰峻峭,青松苍劲,冰雪覆盖,众鸟飞绝。作者用凝练的语言把自己的游览所见归结为“三多”“三少”“三无”。结句照应冰雪,戛然而止,令人回味无穷。

古代文化常识拓展 古代纪年的方法

1.干支纪年。十天干和十二地支循环配合,天干和地支各一位组成一个纪年,如“甲子年”“乙丑年”等。60年一循环,周而复始。

2.年号纪年。如贞观二年。文中“乾隆三十九年”即为此种纪年方法。

3.帝王纪年。在汉武帝之前是没有年号的。只能用干支纪年。帝王纪年如秦始皇八年、汉高祖三年、周武王十二年等。

4.黄帝纪年,是原始社会时期的传说中的纪年。黄帝二十七年等。

1.序数纪月法。“余以乾隆三十九年十二月”。作为岁首的月份称正(zhēng,一年的开始)月。

2.月建法。“建”,指“斗建”,斗柄指向“子”,这个月就叫“建子之月”,其余“建丑之月”“建寅之月”类推。

3.干支纪月法。如文中“是月丁未”。

4.时节纪月法。在商代和西周前期,一年只分春秋二时,后来一年分为春夏秋冬四季,古称“四时”每季三个月,常用孟、仲、季来称呼。

【鼓】 古时常夜间击鼓报更,所以古人常以鼓代更。

【漏】 古时用滴漏计时,夜间凭漏刻传更。

【时】 时是时辰,介绍见上面的表格。

【点】 古人将一夜分为五更,每更分为五点。每点约等于现代的24分钟。

【刻】 古人把一昼夜分为100刻,实算96刻,每刻15分钟。漏刻指很短的时间。

天 色 夜半 鸡鸣 平旦 日出 食时 隅中 日中 日昳 晡时 日入 黄昏 人定

地 支 子 丑 寅 卯 辰 巳 午 未 申 酉 戌 亥

时 间 23-1 1-3 3-5 5-7 7-9 9-11 11-13 13-15 15-17 17-19 19-21 21-23

同课章节目录

- 第一单元

- 1 沁园春 长沙

- 2 (立在地球边上放号 红烛 *峨日朵雪峰之侧 *致云雀)

- 3 (百合花 *哦,香雪)

- 单元学习任务

- 第二单元

- 4 (喜看稻菽千重浪――记首届国家最高科技奖获得者袁隆平 *心有一团火,温暖众人心 *“探界者”

- 5 以工匠精神雕琢时代品质

- 6 (芣苢 插秧歌)

- 单元学习任务

- 第三单元

- 7(短歌行 *归园田居(其一))

- 8(梦游天姥吟留别 登高 *琵琶行并序)

- 9(念奴娇·赤壁怀古 *永遇乐·京口北固亭怀古 *声声慢(寻寻觅觅))

- 单元学习任务

- 第四单元 家乡文化生活

- 学习活动

- 第五单元 整本书阅读

- 《乡土中国》

- 第六单元

- 10(劝学 *师说)

- 11 反对党八股(节选)

- 12 拿来主义

- 13(*读书:目的和前提 *上图书馆)

- 单元学习任务

- 第七单元

- 14(故都的秋 *荷塘月色)

- 15 我与地坛(节选)

- 16(赤壁赋 *登泰山记)

- 单元学习任务

- 第八单元

- 词语积累与词语解释

- 古诗词诵读