第一章走进实验室、 第二章运动与能量 期末复习题-2022-2023学年教科版八年级上册物理(含答案)

文档属性

| 名称 | 第一章走进实验室、 第二章运动与能量 期末复习题-2022-2023学年教科版八年级上册物理(含答案) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 988.0KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 教科版 | ||

| 科目 | 物理 | ||

| 更新时间 | 2023-01-01 22:54:25 | ||

图片预览

文档简介

2022年教科版八年级上册第一、二章期末复习题及答案

一.选择题(共6小题)

1.生活处处皆是物理,下列几种估测中,最接近实际的是( )

A.八年级物理课本的宽度约为18cm

B.成年人正常步行的速度约为10m/s

C.一名初中学生的正常体温为42℃

D.吃饭用的筷子长度约为0.3dm

2.北京时间2022年6月,神舟十四号载人飞船成功发射并与天和核心舱完成对接,如图所示。以下列哪个物体为参照物,神舟飞船是静止的( )

A.核心舱 B.地球 C.月球 D.太阳

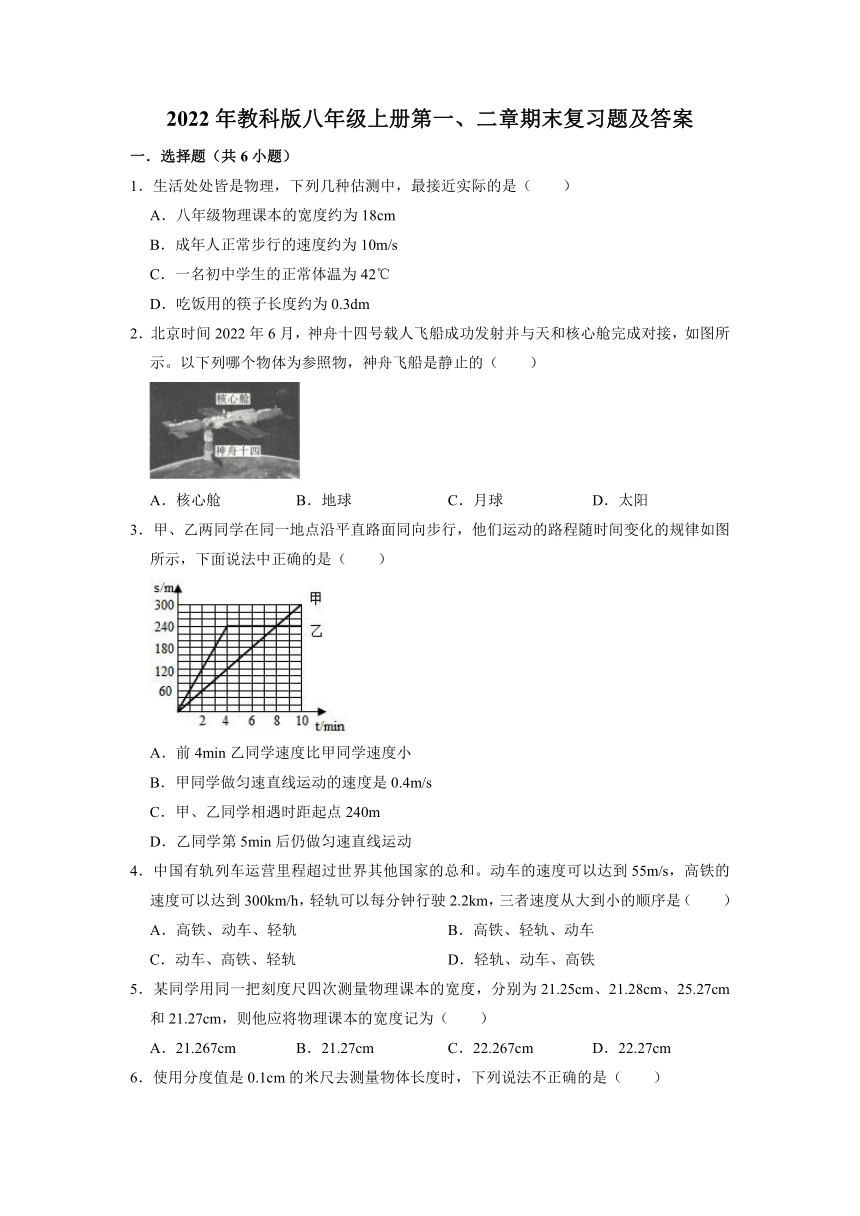

3.甲、乙两同学在同一地点沿平直路面同向步行,他们运动的路程随时间变化的规律如图所示,下面说法中正确的是( )

A.前4min乙同学速度比甲同学速度小

B.甲同学做匀速直线运动的速度是0.4m/s

C.甲、乙同学相遇时距起点240m

D.乙同学第5min后仍做匀速直线运动

4.中国有轨列车运营里程超过世界其他国家的总和。动车的速度可以达到55m/s,高铁的速度可以达到300km/h,轻轨可以每分钟行驶2.2km,三者速度从大到小的顺序是( )

A.高铁、动车、轻轨 B.高铁、轻轨、动车

C.动车、高铁、轻轨 D.轻轨、动车、高铁

5.某同学用同一把刻度尺四次测量物理课本的宽度,分别为21.25cm、21.28cm、25.27cm和21.27cm,则他应将物理课本的宽度记为( )

A.21.267cm B.21.27cm C.22.267cm D.22.27cm

6.使用分度值是0.1cm的米尺去测量物体长度时,下列说法不正确的是( )

A.测量前应先观察刻度尺量程、分度值和零刻度线

B.读数时视线要与刻度尺的尺面垂直

C.多次测量求平均值可以减小测量误差

D.测出铅笔长度为16.20cm,其估读值为0.20cm

二.多选题(共3小题)

(多选)7.关于误差,下列说法中不正确的是( )

A.误差就是实验中产生的错误

B.采用精密测量仪器,改进测量方法可以避免误差

C.实验中误差不可避免,只能采取措施尽量减小误差

D.认真测量可以避免误差

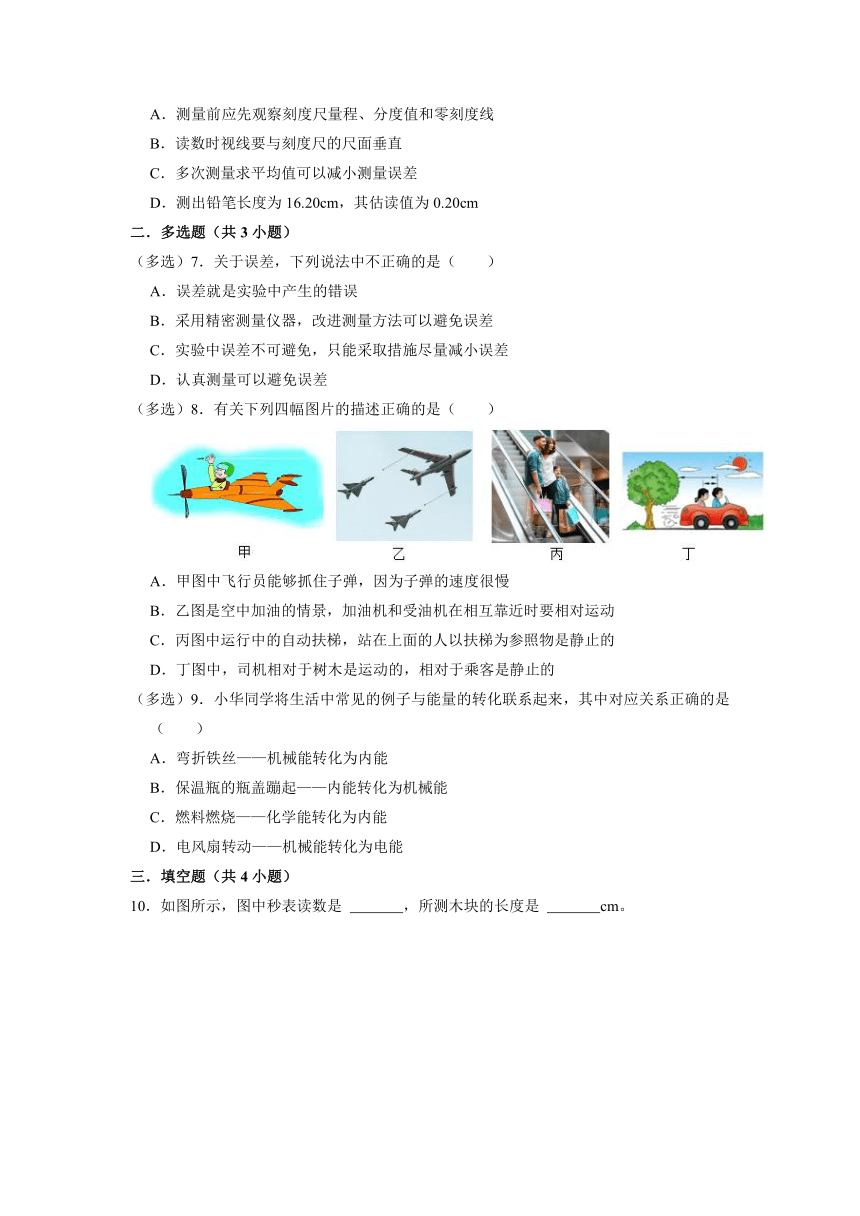

(多选)8.有关下列四幅图片的描述正确的是( )

A.甲图中飞行员能够抓住子弹,因为子弹的速度很慢

B.乙图是空中加油的情景,加油机和受油机在相互靠近时要相对运动

C.丙图中运行中的自动扶梯,站在上面的人以扶梯为参照物是静止的

D.丁图中,司机相对于树木是运动的,相对于乘客是静止的

(多选)9.小华同学将生活中常见的例子与能量的转化联系起来,其中对应关系正确的是( )

A.弯折铁丝——机械能转化为内能

B.保温瓶的瓶盖蹦起——内能转化为机械能

C.燃料燃烧——化学能转化为内能

D.电风扇转动——机械能转化为电能

三.填空题(共4小题)

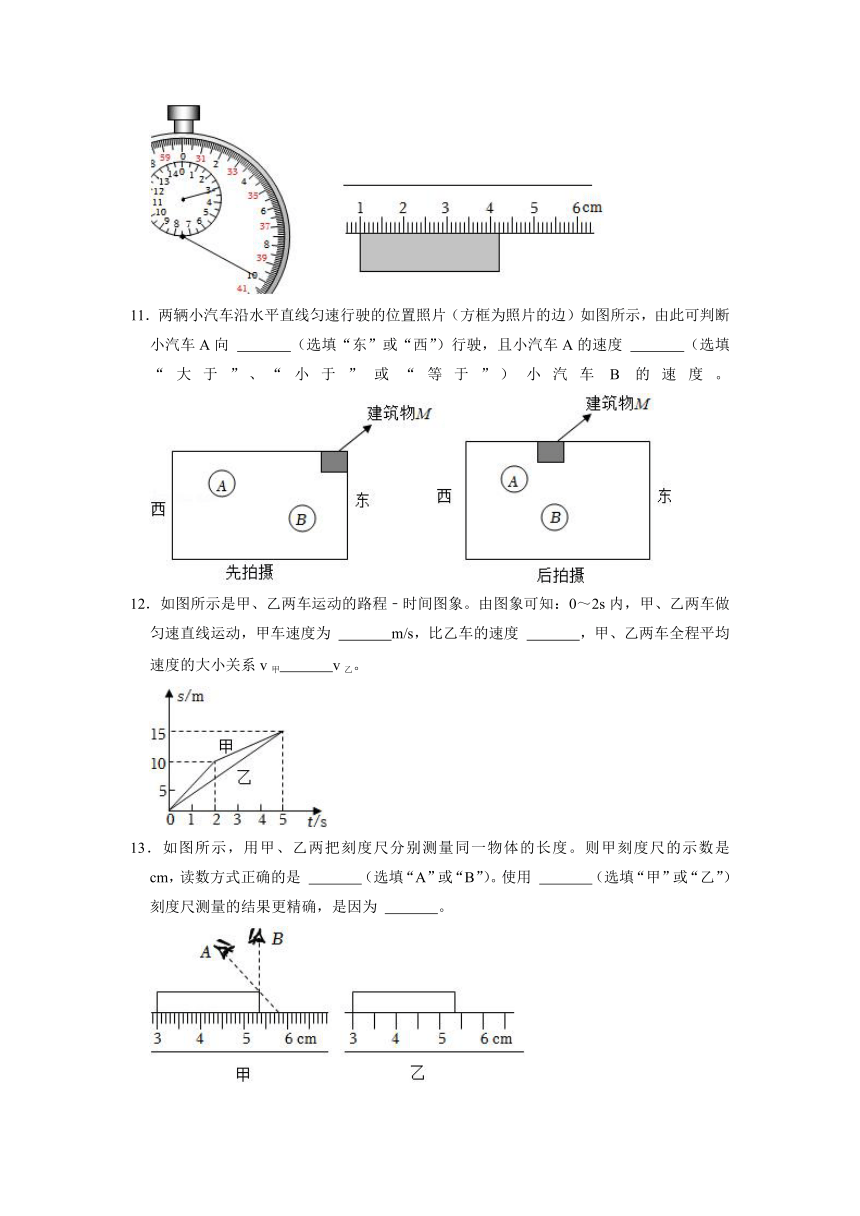

10.如图所示,图中秒表读数是 ,所测木块的长度是 cm。

11.两辆小汽车沿水平直线匀速行驶的位置照片(方框为照片的边)如图所示,由此可判断小汽车A向 (选填“东”或“西”)行驶,且小汽车A的速度 (选填“大于”、“小于”或“等于”)小汽车B的速度。

12.如图所示是甲、乙两车运动的路程﹣时间图象。由图象可知:0~2s内,甲、乙两车做匀速直线运动,甲车速度为 m/s,比乙车的速度 ,甲、乙两车全程平均速度的大小关系v甲 v乙。

13.如图所示,用甲、乙两把刻度尺分别测量同一物体的长度。则甲刻度尺的示数是 cm,读数方式正确的是 (选填“A”或“B”)。使用 (选填“甲”或“乙”)刻度尺测量的结果更精确,是因为 。

四.实验探究题(共1小题)

14.阅读短文,将问题答案的序号填写到对应的横线上。

A.小华和小明中午赤脚在海边玩耍,觉得沙子很烫。

B.小华和小明跳到海水里游泳,感到海水比沙子凉很多。

C.小华对小明说,为什么海水会比沙子凉很多?

D.小明说,可能是海水的温度比沙子低。

E.傍晚她们又来到海边,仔细测试沙子和海水的温度,发现沙子比海水凉。

F.小明说,为什么中午海水比沙子凉,傍晚沙子却比海水凉?

G.小华说,可能是海水和沙子吸(放)热的本领不一样。

H.小华和小明取同样质量的海水和沙子,在相同的条件下分别用酒精灯加热,记下相同时间内海水和沙子分别升高的温度值;移去酒精灯,再记下相同时间内降低的温度值。

I.小华和小明在笔记本上写道:实验数据表明,海水吸(放)热的本领比沙子强。

短文的叙述中,

(1)属于体验的有 ;

(2)属于提出问题的有 ;

(3)属于假设的有 ;

(4)属于描述实验过程的有 ;

(5)属于结论的有 。

五.计算题(共2小题)

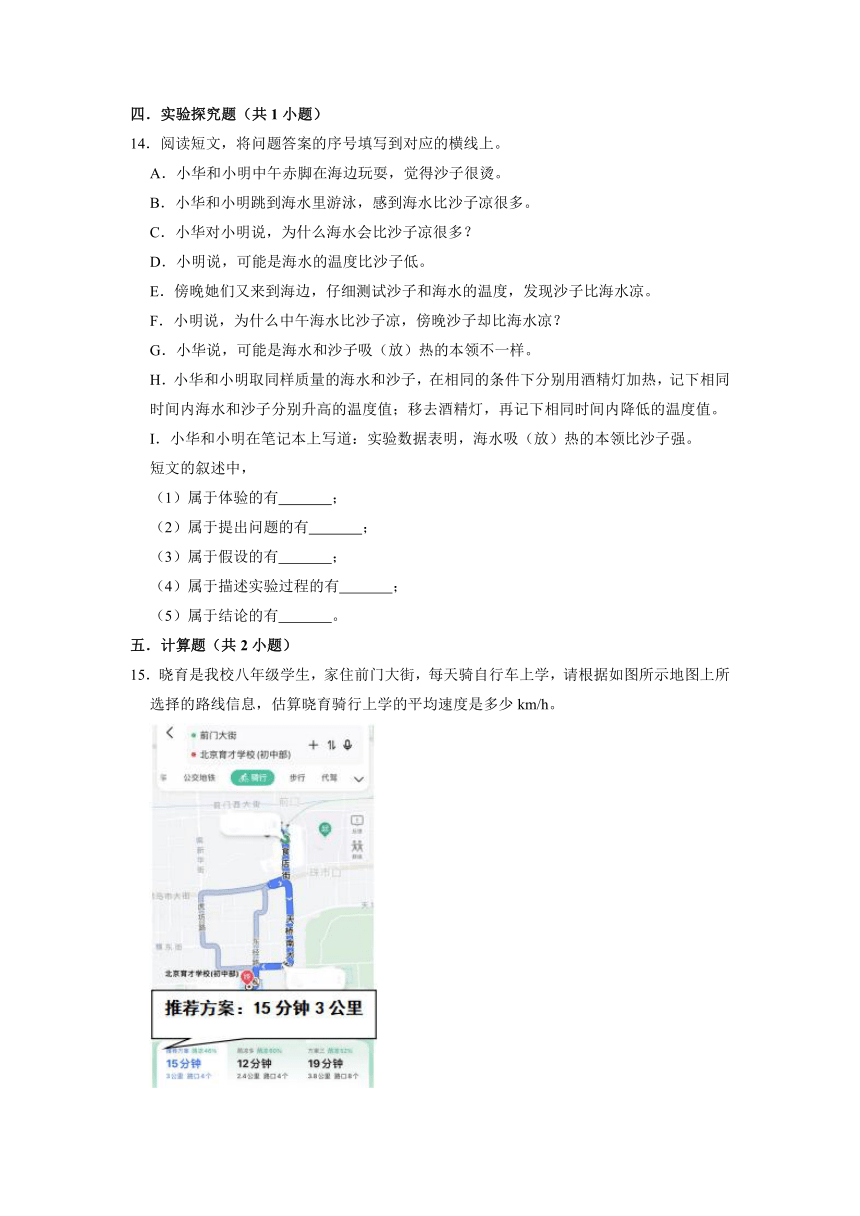

15.晓育是我校八年级学生,家住前门大街,每天骑自行车上学,请根据如图所示地图上所选择的路线信息,估算晓育骑行上学的平均速度是多少km/h。

16.小明一家利用国庆假期到南昌游玩,汽车在公路上行驶了一段时间,小明看到时间正好是7:48,此时看到了如图所示的标志牌和汽车的速度计。

(1)若汽车以最快的速度行驶,求从图甲所示的标志牌到达南昌的时间。

(2)若以图乙所示的速度行驶2h,求汽车通过的路程。

六.解答题(共2小题)

17.邓琳和小明分别骑自行车从坡顶“自由”下滑,两人都感觉自己“下滑”的速度越来越快,但两人的速度究竟是不是越来越快呢?为了探究这个问题,两人找来了如图所示的装置和停表、刻度尺实验时,使斜面保持适当的坡度,金属挡片分别放在斜面底端和斜面中点,把小球放在斜面顶端滑下,探究小球沿斜面下滑时通过前半段路程和后半段路程及通过全程的速度是否变化.

(1)由速度公式 可知,只要我们能够测出斜面每一段的 及小球通过每一段所用的 ,利用公式就可以算出对应的速度.

(2)下表是他们的测量数据,请你帮他们完成表中所缺的数据。

路程/m 时间/s 平均速度/(m/s)

上半程0.5 1.5

下半程0.5

全程1.0 2.5

18.小明骑自行车在平直的马路上行驶。前面一半路程它的运动图像如图甲所示,后面一半路程运动图像如图乙所示。

(1)由图像可知:前半程小明骑自行车的行驶速度v1= m/s,后半程小明骑自行车的行驶速度v2= m/s。

(2)小明完成前半段路程s1用时t1=10min,则前半程s1= 。

(3)全程的平均速度v= 。

2022年教科版八年级上册第一、二章期末复习题及答案

参考答案与试题解析

一.选择题(共6小题)

1.生活处处皆是物理,下列几种估测中,最接近实际的是( )

A.八年级物理课本的宽度约为18cm

B.成年人正常步行的速度约为10m/s

C.一名初中学生的正常体温为42℃

D.吃饭用的筷子长度约为0.3dm

【分析】对生活中常见物理量的估测,结合对生活的了解和对物理单位的认识,找出符合实际的选项即可。

【解答】解:A、中学生“一拃”的长度约15cm,八年级物理课本的宽度略大于此数值,在18cm左右,故A符合实际;

B、成年人正常步行的每秒跨出两步,每步长大约0.5m,速度约为1m/s,故B不符合实际;

C、人体正常体温在36.8℃左右,一般不超过37℃,42℃是发热时的体温,故C不符合实际;

D、吃饭用的筷子长度大约接近“二拃”的长度,约为30cm=3dm,故D不符合实际。

故选:A。

2.北京时间2022年6月,神舟十四号载人飞船成功发射并与天和核心舱完成对接,如图所示。以下列哪个物体为参照物,神舟飞船是静止的( )

A.核心舱 B.地球 C.月球 D.太阳

【分析】物体与参照物的位置发生了变化,则物体是运动的;物体与参照物的位置不发生变化,则物体是静止的。

【解答】解:A.以核心舱为参照物,神舟十四号载人飞船与它的位置不变,神舟飞船是静止的,故A符合题意;

B.以地球为参照物,神舟飞船与地球的位置在不断变化,神舟飞船是运动的,故B不符合题意;

C.以月球为参照物,神舟飞船与月球的位置在不断变化,神舟飞船是运动的,故C不符合题意;

D.以太阳为参照物,神舟飞船与太阳的位置在不断变化,神舟飞船是运动的,故D不符合题意。

故选A。

3.甲、乙两同学在同一地点沿平直路面同向步行,他们运动的路程随时间变化的规律如图所示,下面说法中正确的是( )

A.前4min乙同学速度比甲同学速度小

B.甲同学做匀速直线运动的速度是0.4m/s

C.甲、乙同学相遇时距起点240m

D.乙同学第5min后仍做匀速直线运动

【分析】(1)(2)由图可知甲、乙前4min的运动状态,通过图像找出甲前4min运动的路程和乙前4min中运动的路程,根据速度公式求出甲和乙的运动速度进行比较;

(3)甲、乙同学相遇时,也就是甲和乙图像的交点,找到这个交点表示的路程即可;

(4)在路程和时间的图像中,过原点的直线表示物体做匀速直线运动;平行于横轴的直线表示物体处于静止状态。

【解答】解:AB、由图像可知:乙同学前4min的运动图像是一条倾斜的直线,表示乙同学在前4min做匀速运动,乙同学4min运动的路程s乙=240m,乙的速度v乙===1m/s;

甲4min运动的路程s甲=120m,甲的速度v甲===0.5m/s;

甲的速度小于乙的速度,故AB错误;

C、甲图像和乙图像的交点就是甲和乙的相遇的时刻,此时甲和乙运动的路程都是240m,故C正确;

D、乙同学5min之后的运动图像是一条平行于横轴的直线,说明乙同学第4min后静止不动,故D错误。

故选:C。

4.中国有轨列车运营里程超过世界其他国家的总和。动车的速度可以达到55m/s,高铁的速度可以达到300km/h,轻轨可以每分钟行驶2.2km,三者速度从大到小的顺序是( )

A.高铁、动车、轻轨 B.高铁、轻轨、动车

C.动车、高铁、轻轨 D.轻轨、动车、高铁

【分析】1m/s=3.6km/h,将速度单位进行换算,即可比较三车的速度大小。

【解答】解:动车的速度可以达到为:v动车=55m/s=55×3.6km/h=198km/h,

高铁的速度v高铁=300km/h,

轻轨的速度为:v轻轨===132km/h,

则:v高铁>v动车>v轻轨,

所以,速度从大到小的顺序是高铁、动车、轻轨。

故选:A。

5.某同学用同一把刻度尺四次测量物理课本的宽度,分别为21.25cm、21.28cm、25.27cm和21.27cm,则他应将物理课本的宽度记为( )

A.21.267cm B.21.27cm C.22.267cm D.22.27cm

【分析】在测量长度时,通常采用取多次测量求平均值的方法来减小误差;

计算前偏差较大的读数是错误的,去除错误读数,取其余正确测量值的平均值即为测量结果;

在最后结果的确定时,还要注意小数位数的保留规则与测量值相同。

【解答】解:从题中数据可知,25.27cm与其它数据相差较大,所以25.27cm是错误的,应去掉;

为减小长度测量的误差,通常采用的方法是取多次测量的平均值,故物理课本的宽度是:

L=≈21.27cm。

故选:B。

6.使用分度值是0.1cm的米尺去测量物体长度时,下列说法不正确的是( )

A.测量前应先观察刻度尺量程、分度值和零刻度线

B.读数时视线要与刻度尺的尺面垂直

C.多次测量求平均值可以减小测量误差

D.测出铅笔长度为16.20cm,其估读值为0.20cm

【分析】(1)刻度尺的使用规则:

首先要了解刻度尺:①量程是多少;②零刻度是否磨损;③分度值是多少;

使用时:①刻度尺要与被测部分对齐;②让刻度尺有刻度的一面紧贴被测部分,测量的始端与0刻度线对齐,如果0刻度线磨损,可以与其它整格刻线对齐,测量结果要减去前面的数值;③读数时视线要与尺面垂直;④读数时结果要估读到分度值的下一位;⑤记录数据要写单位。

(2)物理实验离不开物理量的测量,但由于仪器、实验条件、环境等因素的限制,使得测量值和真实值之间总是存在差异,这便是误差,在进行长度测量时需要进行估读,估读到精确度的下一位,在记录结果一定要带单位,采用多次测量取平均值可以减小测量误差。

【解答】解:A、使用刻度尺前,首先要观察并明确刻度尺的量程、分度值和刻度线,故A正确;

B、测量长度读数时视线要与刻度尺的尺面垂直,故B正确;

C、采用多次测量取平均值、改进测量方法等可以减小测量误差,故C正确;

D、测量数据的最末一位数值为估读值,测出铅笔长度为16.20cm,其估读值为0.00cm,故D错误。

故选:D。

二.多选题(共3小题)

(多选)7.关于误差,下列说法中不正确的是( )

A.误差就是实验中产生的错误

B.采用精密测量仪器,改进测量方法可以避免误差

C.实验中误差不可避免,只能采取措施尽量减小误差

D.认真测量可以避免误差

【分析】(1)误差是测量值与真实值之间的差异,产生原因是:①测量工具不精密;②测量方法不科学;③估读。

(2)错误是由于不遵守测量仪器的使用规则,或读取、记录测量结果时粗心造成的,是不该发生的,是可以避免的。

【解答】解:A、误差是测量值与真实值之间的差异,误差与错误是不同的,误差是始终存在的,而错误是可以避免的,故A错误;

B、用精密测量仪器,改进测量方法可以减小误差,但不能避免误差,故B错误;

CD、误差不能避免,但是可以尽量减小,认真测量也不可以避免误差,故C正确,D错误。

故选:ABD。

(多选)8.有关下列四幅图片的描述正确的是( )

A.甲图中飞行员能够抓住子弹,因为子弹的速度很慢

B.乙图是空中加油的情景,加油机和受油机在相互靠近时要相对运动

C.丙图中运行中的自动扶梯,站在上面的人以扶梯为参照物是静止的

D.丁图中,司机相对于树木是运动的,相对于乘客是静止的

【分析】解答此题的关键是看被研究的物体与所选的标准,即参照物之间的相对位置是否发生了改变,如果发生改变,则物体是运动的;如果未发生变化,则物体是静止的。

【解答】解:A、甲图中飞行员能够抓住子弹,是因为子弹和飞行员运动的方向和速度大小相同,即子弹相对于飞行员是静止的,不是因为子弹的速度很慢,故A错误;

B、空中加油时,加油机和受油机在相互靠近时相对位置发生改变,所以它们是相对运动的,故B正确;

C、人站在运行中的自动扶梯上,以扶梯为参照物,人与扶梯之间没有发生位置变化,所以人是静止的,故C正确;

D、丁图中,司机相对于树木的位置发生了变化,司机是运动的;司机相对于乘客的位置没有发生改变,所以司机是静止的,故D正确。

故选:BCD。

(多选)9.小华同学将生活中常见的例子与能量的转化联系起来,其中对应关系正确的是( )

A.弯折铁丝——机械能转化为内能

B.保温瓶的瓶盖蹦起——内能转化为机械能

C.燃料燃烧——化学能转化为内能

D.电风扇转动——机械能转化为电能

【分析】能量的转化,主要是看哪种能量减少了,哪种能量增加,总是减少的能量转化为增加的能量。能量的转移发生在热传递过程中。

【解答】解:A、弯折铁丝是通过做功的方式将机械能转化为内能,故A正确;

B、保温瓶的瓶盖蹦起,是气体对外做功,将内能转化为机械能,故B正确;

C、燃料燃烧的过程是化学能转化为内能的过程,故C正确;

D、电风扇是用电器,转动时消耗电能,电能主要转化为动能,故D错误。

故选:ABC。

三.填空题(共4小题)

10.如图所示,图中秒表读数是 190s ,所测木块的长度是 3.20 cm。

【分析】(1)秒表中间的表盘代表分钟,周围大表盘代表秒,秒表读数是两个表盘的示数之和。

(2)使用刻度尺时要明确量程和分度值,起始端从0刻度线开始,读出末端刻度值,就是物体的长度;起始端没有从0刻度线开始的,要以某一刻度线为起点,读出末端刻度值,减去起始端刻度所对刻度即为物体的长度,注意刻度尺要估读到分度值的下一位。

【解答】解:(1)秒表的中间小表盘上,每个小格代表0.5min,指针指在“3”和“4”之间,偏向“3”一侧,小表盘的读数为3min;在停表的大表盘上,1s之间有10个小格,所以每个小格代表0.1s,因为小表盘偏向“3”一侧,所以大表盘指针的读数为10s,停表的读数为3min10s=190s。

(2)刻度尺上1cm之间有10小格,所以每个小格代表的长度是0.1cm,即此刻度尺的分度值是0.1cm;物体左侧与1.00cm对齐,右侧与4.20cm对齐,所以物体的长度L=4.20cm﹣1.00cm=3.20cm。

故答案为:190s;3.20。

11.两辆小汽车沿水平直线匀速行驶的位置照片(方框为照片的边)如图所示,由此可判断小汽车A向 东 (选填“东”或“西”)行驶,且小汽车A的速度 大于 (选填“大于”、“小于”或“等于”)小汽车B的速度。

【分析】观察图片A、B两车到建筑物的距离关系,利用运动和静止的相对性、速度公式分析解答。

【解答】解:以建筑物为参照物,A、B两车相对于建筑物的位置均发生了变化,离建筑物的距离越来越小,所以两车都向动运动;

但在相同时间内,A车运动的距离大于B车运动的距离,由v=可知,A车的速度大于乙车的速度。

故答案为:东;大于。

12.如图所示是甲、乙两车运动的路程﹣时间图象。由图象可知:0~2s内,甲、乙两车做匀速直线运动,甲车速度为 5 m/s,比乙车的速度 大 ,甲、乙两车全程平均速度的大小关系v甲 = v乙。

【分析】从图中可读出0~2s内甲车通过的路程,再根据速度公式求出甲车的速度;

从图中信息可知0~2s内甲车和乙车通过的路程的大小关系,再根据v=分析甲、乙两车的速度大小;

全程的平均速度等于全程的路程与时间的比值,据此分析甲、乙两车的全程的平均速度大小关系。

【解答】解:由图可知,0~2s内甲车通过的路程为10m,则甲车的速度为:v===5m/s;

由图可知0~2s内甲车通过的路程大于乙车通过的路程,由v=可知甲车的速度比乙车速度大;

由图可知甲、乙两车全程的路程相等,所用时间也相等,由v=可知甲、乙两车全程的平均速度大小相等,即v甲=v乙。

故答案为:5;大;=。

13.如图所示,用甲、乙两把刻度尺分别测量同一物体的长度。则甲刻度尺的示数是 2.32 cm,读数方式正确的是 B (选填“A”或“B”)。使用 甲 (选填“甲”或“乙”)刻度尺测量的结果更精确,是因为 甲刻度尺的分度值小 。

【分析】使用刻度尺测量物体长度之前,要明确其分度值;测量物体长度时,要观察是否从0刻度线量起,起始端没从0刻度线开始,要以某一刻度当作“0”刻度,读出末端刻度值,减去前面的刻度即为物体长度,注意刻度尺要估读到分度值的下一位;读数时视线要与尺面垂直,估读到分度值的下一位。

【解答】解:由图知,甲刻度尺的分度值为1mm;物体左侧与3.00cm对齐,右侧大致与5.32cm对齐,所以物体的长度为L=5.32cm﹣3.00cm=2.32cm;

用刻度尺测量物体的长度,读数时,视线要与尺面垂直,故读数的视线正确的是B;

乙刻度尺的分度值为1cm,所以甲刻度尺测量的结果更精确,因为甲刻度尺的分度值小。

故答案为:2.32;B;甲;甲刻度尺的分度值小。

四.实验探究题(共1小题)

14.阅读短文,将问题答案的序号填写到对应的横线上。

A.小华和小明中午赤脚在海边玩耍,觉得沙子很烫。

B.小华和小明跳到海水里游泳,感到海水比沙子凉很多。

C.小华对小明说,为什么海水会比沙子凉很多?

D.小明说,可能是海水的温度比沙子低。

E.傍晚她们又来到海边,仔细测试沙子和海水的温度,发现沙子比海水凉。

F.小明说,为什么中午海水比沙子凉,傍晚沙子却比海水凉?

G.小华说,可能是海水和沙子吸(放)热的本领不一样。

H.小华和小明取同样质量的海水和沙子,在相同的条件下分别用酒精灯加热,记下相同时间内海水和沙子分别升高的温度值;移去酒精灯,再记下相同时间内降低的温度值。

I.小华和小明在笔记本上写道:实验数据表明,海水吸(放)热的本领比沙子强。

短文的叙述中,

(1)属于体验的有 ABE ;

(2)属于提出问题的有 CF ;

(3)属于假设的有 DG ;

(4)属于描述实验过程的有 H ;

(5)属于结论的有 I 。

【分析】科学探究的七个环节是:提出问题、猜想与假设、制定计划与设计实验、进行实验与搜集数据、分析与论证、评估、交流与合作。

【解答】解:

A.小华和小明中午赤脚在海边玩耍,觉得沙子很烫。只是小华和小明对沙子的温度较高的一种感觉体验,应属于对生活的体验;

B.小华和小明跳到海水里游泳,感到海水比沙子凉很好。只是小华和小明对海水和沙子的冷热程度不同的一种感觉,应属于对生活的体验;

C.小华对小明说,为什么海水会比沙子凉很多?这种说法是对海水和沙子的温度的高低作出提问,应属于科学探究过程中的提出问题环节;

D.小明说,可能是海水的温度比沙子低。这种说法是对海水和沙子的温度作出猜测,应属于科学探究过程中的猜想与假设环节;

E.傍晚她们又来到海边,仔细测试沙子和海水的温度,发现沙子比海水凉。这种说法是对海水和沙子的温度作出实际测量进一步体验了海水和沙子温度的高低的不同,应属于对生活的体验;

F.小明说,为什么中午海水比沙子凉,傍晚沙子却比海水凉?这种说法是对海水和沙子不同时间时的温度作出提问,应属于科学探究过程中的提出问题环节;

G.小华说,可能是海水和沙子吸(放)热的本领不一样。这种说法是对海水和沙子的吸(放)热的本领作出猜测,应属于科学探究过程中的猜想与假设环节;

H.小华和小明取同样质量的海水和沙子,在相同的条件下分别用酒精灯加热,记下相同时间内海水和沙子分别升高的温度值;移去酒精灯,再记下相同时间内降低的温度值。这种说法是利用控制变量法对海水和沙子的温度随吸(放)热量的变化而变化作出实验,应属于科学探究过程中的实验过程环节;

I.小华和小明在笔记本上写道:实验数据表明,海水吸(放)热的本领比沙子强。这是通过实验后得出的结论,应属于科学探究过程中的分析论证得出结论环节。

故答案为:(1)ABE;(2)CF;(3)DG;(4)H;(5)I。

五.计算题(共2小题)

15.晓育是我校八年级学生,家住前门大街,每天骑自行车上学,请根据如图所示地图上所选择的路线信息,估算晓育骑行上学的平均速度是多少km/h。

【分析】从图上得出路程和时间,然后利用速度公式计算晓育骑行上学的平均速度。

【解答】解:由图可知,晓育骑行的路程s=3km,时间t=15min=0.25h

则晓育骑行上学的平均速度v===12km/h。

答:晓育骑行上学的平均速度是12km/h。

16.小明一家利用国庆假期到南昌游玩,汽车在公路上行驶了一段时间,小明看到时间正好是7:48,此时看到了如图所示的标志牌和汽车的速度计。

(1)若汽车以最快的速度行驶,求从图甲所示的标志牌到达南昌的时间。

(2)若以图乙所示的速度行驶2h,求汽车通过的路程。

【分析】(1)100是限速标志;根据速度计的分度值和指针位置读出汽车的速度;图甲中“南昌120km”是指从此地到南南昌的路程,已知汽车行驶的最快速度,利用公式v=求汽车以最快的速度行驶,从图甲的标志牌到南昌需要的时间;

(3)已知汽车行驶的速度和时间,利用s=vt计算通过的路程。

【解答】解:(1)由图甲所示的限速标志牌可知,汽车在公路上行驶的最快速度为100km/h;由可得,从标志牌到南昌需要的时间:,则汽车正好到达南昌的时间为7:48+1:12=9:00;

(2)图乙所示的速度v’=80km/h,由可得,汽车行驶2h通过的路程s'=v't'=80km/h×2h=160km。

答:(1)从图甲所示的标志牌到达南昌的时间是9:00。

(2)若以图乙所示的速度行驶2h,汽车通过的路程为160km。

六.解答题(共2小题)

17.邓琳和小明分别骑自行车从坡顶“自由”下滑,两人都感觉自己“下滑”的速度越来越快,但两人的速度究竟是不是越来越快呢?为了探究这个问题,两人找来了如图所示的装置和停表、刻度尺实验时,使斜面保持适当的坡度,金属挡片分别放在斜面底端和斜面中点,把小球放在斜面顶端滑下,探究小球沿斜面下滑时通过前半段路程和后半段路程及通过全程的速度是否变化.

(1)由速度公式 v= 可知,只要我们能够测出斜面每一段的 路程 及小球通过每一段所用的 时间 ,利用公式就可以算出对应的速度.

(2)下表是他们的测量数据,请你帮他们完成表中所缺的数据。

路程/m 时间/s 平均速度/(m/s)

上半程0.5 1.5 0.33

下半程0.5 1.0 0.5

全程1.0 2.5 0.4

【分析】(1)已知路程和时间,利用v=可计算平均速度;

(2)从表中读出上半段、下半段及全程的路程,得出上半段、下半段及全程所用时间,利用v=计算上半段、下半段及全程平均速度。

【解答】解:(1)由速度公式v=可知,只要我们能够测出斜面每段的路程及小球通过该路段所用的时间,利用公式就可以算出对应的速度;

(2)由表可知,s1=0.5m,s2=0.5m,s=1.0m,t1=1.5s,t=2.5s,t2=t﹣t1=2.5s﹣1.5s=1s,

则上半段平均速度v1==≈0.33m/s;

下半段平均速度v2===0.5m/s;

全程平均速度v===0.4m/s。

故填表如下:

路程/m 时间/s 平均速度/(m/s)

上半程0.5 1.5 0.33

下半程0.5 1.0 0.5

全程1.0 2.5 0.4

故答案为:(1)v=;路程;时间;(2)见解答表格。

18.小明骑自行车在平直的马路上行驶。前面一半路程它的运动图像如图甲所示,后面一半路程运动图像如图乙所示。

(1)由图像可知:前半程小明骑自行车的行驶速度v1= 4 m/s,后半程小明骑自行车的行驶速度v2= 5 m/s。

(2)小明完成前半段路程s1用时t1=10min,则前半程s1= 2400m 。

(3)全程的平均速度v= 4.44m/s 。

【分析】(1)由甲图,可利用公式计算出小明前半程的行驶速度;乙图是v﹣t图像,可知小明后半程的行驶速度;

(2)由s=vt可求出小明前半程的路程;

(3)全程的平均速度等于总路程除以总时间,因此需要分别求出总路程和总时间。

【解答】解:

(1)由题知,甲图是小明前半程的运动图像,由图像可知,小明前半程的行驶速度为:

v1=;

乙图是小明后半程的v﹣t图像,由图像可知小明后半程做匀速直线运动,

则小明后半程行驶的速度v2=18km/h=5m/s;

(2)小明完成前半程用时t1=10min=600s,则前半程为:

s1=v1t1=4m/s×600s=2400m;

(3)由题可知,小明后半程的路程s2=2400m,则小明后半程行驶的时间为:

t2=,

则小明全程的行驶时间t=t1+t2=600s+480s=1080s,

小明行驶的总路程s=s1+s2=2400m+2400m=4800m,

小明全程的平均速度v=。

故答案为:(1)4;5;(2)2400;(3)4.44m/s。

一.选择题(共6小题)

1.生活处处皆是物理,下列几种估测中,最接近实际的是( )

A.八年级物理课本的宽度约为18cm

B.成年人正常步行的速度约为10m/s

C.一名初中学生的正常体温为42℃

D.吃饭用的筷子长度约为0.3dm

2.北京时间2022年6月,神舟十四号载人飞船成功发射并与天和核心舱完成对接,如图所示。以下列哪个物体为参照物,神舟飞船是静止的( )

A.核心舱 B.地球 C.月球 D.太阳

3.甲、乙两同学在同一地点沿平直路面同向步行,他们运动的路程随时间变化的规律如图所示,下面说法中正确的是( )

A.前4min乙同学速度比甲同学速度小

B.甲同学做匀速直线运动的速度是0.4m/s

C.甲、乙同学相遇时距起点240m

D.乙同学第5min后仍做匀速直线运动

4.中国有轨列车运营里程超过世界其他国家的总和。动车的速度可以达到55m/s,高铁的速度可以达到300km/h,轻轨可以每分钟行驶2.2km,三者速度从大到小的顺序是( )

A.高铁、动车、轻轨 B.高铁、轻轨、动车

C.动车、高铁、轻轨 D.轻轨、动车、高铁

5.某同学用同一把刻度尺四次测量物理课本的宽度,分别为21.25cm、21.28cm、25.27cm和21.27cm,则他应将物理课本的宽度记为( )

A.21.267cm B.21.27cm C.22.267cm D.22.27cm

6.使用分度值是0.1cm的米尺去测量物体长度时,下列说法不正确的是( )

A.测量前应先观察刻度尺量程、分度值和零刻度线

B.读数时视线要与刻度尺的尺面垂直

C.多次测量求平均值可以减小测量误差

D.测出铅笔长度为16.20cm,其估读值为0.20cm

二.多选题(共3小题)

(多选)7.关于误差,下列说法中不正确的是( )

A.误差就是实验中产生的错误

B.采用精密测量仪器,改进测量方法可以避免误差

C.实验中误差不可避免,只能采取措施尽量减小误差

D.认真测量可以避免误差

(多选)8.有关下列四幅图片的描述正确的是( )

A.甲图中飞行员能够抓住子弹,因为子弹的速度很慢

B.乙图是空中加油的情景,加油机和受油机在相互靠近时要相对运动

C.丙图中运行中的自动扶梯,站在上面的人以扶梯为参照物是静止的

D.丁图中,司机相对于树木是运动的,相对于乘客是静止的

(多选)9.小华同学将生活中常见的例子与能量的转化联系起来,其中对应关系正确的是( )

A.弯折铁丝——机械能转化为内能

B.保温瓶的瓶盖蹦起——内能转化为机械能

C.燃料燃烧——化学能转化为内能

D.电风扇转动——机械能转化为电能

三.填空题(共4小题)

10.如图所示,图中秒表读数是 ,所测木块的长度是 cm。

11.两辆小汽车沿水平直线匀速行驶的位置照片(方框为照片的边)如图所示,由此可判断小汽车A向 (选填“东”或“西”)行驶,且小汽车A的速度 (选填“大于”、“小于”或“等于”)小汽车B的速度。

12.如图所示是甲、乙两车运动的路程﹣时间图象。由图象可知:0~2s内,甲、乙两车做匀速直线运动,甲车速度为 m/s,比乙车的速度 ,甲、乙两车全程平均速度的大小关系v甲 v乙。

13.如图所示,用甲、乙两把刻度尺分别测量同一物体的长度。则甲刻度尺的示数是 cm,读数方式正确的是 (选填“A”或“B”)。使用 (选填“甲”或“乙”)刻度尺测量的结果更精确,是因为 。

四.实验探究题(共1小题)

14.阅读短文,将问题答案的序号填写到对应的横线上。

A.小华和小明中午赤脚在海边玩耍,觉得沙子很烫。

B.小华和小明跳到海水里游泳,感到海水比沙子凉很多。

C.小华对小明说,为什么海水会比沙子凉很多?

D.小明说,可能是海水的温度比沙子低。

E.傍晚她们又来到海边,仔细测试沙子和海水的温度,发现沙子比海水凉。

F.小明说,为什么中午海水比沙子凉,傍晚沙子却比海水凉?

G.小华说,可能是海水和沙子吸(放)热的本领不一样。

H.小华和小明取同样质量的海水和沙子,在相同的条件下分别用酒精灯加热,记下相同时间内海水和沙子分别升高的温度值;移去酒精灯,再记下相同时间内降低的温度值。

I.小华和小明在笔记本上写道:实验数据表明,海水吸(放)热的本领比沙子强。

短文的叙述中,

(1)属于体验的有 ;

(2)属于提出问题的有 ;

(3)属于假设的有 ;

(4)属于描述实验过程的有 ;

(5)属于结论的有 。

五.计算题(共2小题)

15.晓育是我校八年级学生,家住前门大街,每天骑自行车上学,请根据如图所示地图上所选择的路线信息,估算晓育骑行上学的平均速度是多少km/h。

16.小明一家利用国庆假期到南昌游玩,汽车在公路上行驶了一段时间,小明看到时间正好是7:48,此时看到了如图所示的标志牌和汽车的速度计。

(1)若汽车以最快的速度行驶,求从图甲所示的标志牌到达南昌的时间。

(2)若以图乙所示的速度行驶2h,求汽车通过的路程。

六.解答题(共2小题)

17.邓琳和小明分别骑自行车从坡顶“自由”下滑,两人都感觉自己“下滑”的速度越来越快,但两人的速度究竟是不是越来越快呢?为了探究这个问题,两人找来了如图所示的装置和停表、刻度尺实验时,使斜面保持适当的坡度,金属挡片分别放在斜面底端和斜面中点,把小球放在斜面顶端滑下,探究小球沿斜面下滑时通过前半段路程和后半段路程及通过全程的速度是否变化.

(1)由速度公式 可知,只要我们能够测出斜面每一段的 及小球通过每一段所用的 ,利用公式就可以算出对应的速度.

(2)下表是他们的测量数据,请你帮他们完成表中所缺的数据。

路程/m 时间/s 平均速度/(m/s)

上半程0.5 1.5

下半程0.5

全程1.0 2.5

18.小明骑自行车在平直的马路上行驶。前面一半路程它的运动图像如图甲所示,后面一半路程运动图像如图乙所示。

(1)由图像可知:前半程小明骑自行车的行驶速度v1= m/s,后半程小明骑自行车的行驶速度v2= m/s。

(2)小明完成前半段路程s1用时t1=10min,则前半程s1= 。

(3)全程的平均速度v= 。

2022年教科版八年级上册第一、二章期末复习题及答案

参考答案与试题解析

一.选择题(共6小题)

1.生活处处皆是物理,下列几种估测中,最接近实际的是( )

A.八年级物理课本的宽度约为18cm

B.成年人正常步行的速度约为10m/s

C.一名初中学生的正常体温为42℃

D.吃饭用的筷子长度约为0.3dm

【分析】对生活中常见物理量的估测,结合对生活的了解和对物理单位的认识,找出符合实际的选项即可。

【解答】解:A、中学生“一拃”的长度约15cm,八年级物理课本的宽度略大于此数值,在18cm左右,故A符合实际;

B、成年人正常步行的每秒跨出两步,每步长大约0.5m,速度约为1m/s,故B不符合实际;

C、人体正常体温在36.8℃左右,一般不超过37℃,42℃是发热时的体温,故C不符合实际;

D、吃饭用的筷子长度大约接近“二拃”的长度,约为30cm=3dm,故D不符合实际。

故选:A。

2.北京时间2022年6月,神舟十四号载人飞船成功发射并与天和核心舱完成对接,如图所示。以下列哪个物体为参照物,神舟飞船是静止的( )

A.核心舱 B.地球 C.月球 D.太阳

【分析】物体与参照物的位置发生了变化,则物体是运动的;物体与参照物的位置不发生变化,则物体是静止的。

【解答】解:A.以核心舱为参照物,神舟十四号载人飞船与它的位置不变,神舟飞船是静止的,故A符合题意;

B.以地球为参照物,神舟飞船与地球的位置在不断变化,神舟飞船是运动的,故B不符合题意;

C.以月球为参照物,神舟飞船与月球的位置在不断变化,神舟飞船是运动的,故C不符合题意;

D.以太阳为参照物,神舟飞船与太阳的位置在不断变化,神舟飞船是运动的,故D不符合题意。

故选A。

3.甲、乙两同学在同一地点沿平直路面同向步行,他们运动的路程随时间变化的规律如图所示,下面说法中正确的是( )

A.前4min乙同学速度比甲同学速度小

B.甲同学做匀速直线运动的速度是0.4m/s

C.甲、乙同学相遇时距起点240m

D.乙同学第5min后仍做匀速直线运动

【分析】(1)(2)由图可知甲、乙前4min的运动状态,通过图像找出甲前4min运动的路程和乙前4min中运动的路程,根据速度公式求出甲和乙的运动速度进行比较;

(3)甲、乙同学相遇时,也就是甲和乙图像的交点,找到这个交点表示的路程即可;

(4)在路程和时间的图像中,过原点的直线表示物体做匀速直线运动;平行于横轴的直线表示物体处于静止状态。

【解答】解:AB、由图像可知:乙同学前4min的运动图像是一条倾斜的直线,表示乙同学在前4min做匀速运动,乙同学4min运动的路程s乙=240m,乙的速度v乙===1m/s;

甲4min运动的路程s甲=120m,甲的速度v甲===0.5m/s;

甲的速度小于乙的速度,故AB错误;

C、甲图像和乙图像的交点就是甲和乙的相遇的时刻,此时甲和乙运动的路程都是240m,故C正确;

D、乙同学5min之后的运动图像是一条平行于横轴的直线,说明乙同学第4min后静止不动,故D错误。

故选:C。

4.中国有轨列车运营里程超过世界其他国家的总和。动车的速度可以达到55m/s,高铁的速度可以达到300km/h,轻轨可以每分钟行驶2.2km,三者速度从大到小的顺序是( )

A.高铁、动车、轻轨 B.高铁、轻轨、动车

C.动车、高铁、轻轨 D.轻轨、动车、高铁

【分析】1m/s=3.6km/h,将速度单位进行换算,即可比较三车的速度大小。

【解答】解:动车的速度可以达到为:v动车=55m/s=55×3.6km/h=198km/h,

高铁的速度v高铁=300km/h,

轻轨的速度为:v轻轨===132km/h,

则:v高铁>v动车>v轻轨,

所以,速度从大到小的顺序是高铁、动车、轻轨。

故选:A。

5.某同学用同一把刻度尺四次测量物理课本的宽度,分别为21.25cm、21.28cm、25.27cm和21.27cm,则他应将物理课本的宽度记为( )

A.21.267cm B.21.27cm C.22.267cm D.22.27cm

【分析】在测量长度时,通常采用取多次测量求平均值的方法来减小误差;

计算前偏差较大的读数是错误的,去除错误读数,取其余正确测量值的平均值即为测量结果;

在最后结果的确定时,还要注意小数位数的保留规则与测量值相同。

【解答】解:从题中数据可知,25.27cm与其它数据相差较大,所以25.27cm是错误的,应去掉;

为减小长度测量的误差,通常采用的方法是取多次测量的平均值,故物理课本的宽度是:

L=≈21.27cm。

故选:B。

6.使用分度值是0.1cm的米尺去测量物体长度时,下列说法不正确的是( )

A.测量前应先观察刻度尺量程、分度值和零刻度线

B.读数时视线要与刻度尺的尺面垂直

C.多次测量求平均值可以减小测量误差

D.测出铅笔长度为16.20cm,其估读值为0.20cm

【分析】(1)刻度尺的使用规则:

首先要了解刻度尺:①量程是多少;②零刻度是否磨损;③分度值是多少;

使用时:①刻度尺要与被测部分对齐;②让刻度尺有刻度的一面紧贴被测部分,测量的始端与0刻度线对齐,如果0刻度线磨损,可以与其它整格刻线对齐,测量结果要减去前面的数值;③读数时视线要与尺面垂直;④读数时结果要估读到分度值的下一位;⑤记录数据要写单位。

(2)物理实验离不开物理量的测量,但由于仪器、实验条件、环境等因素的限制,使得测量值和真实值之间总是存在差异,这便是误差,在进行长度测量时需要进行估读,估读到精确度的下一位,在记录结果一定要带单位,采用多次测量取平均值可以减小测量误差。

【解答】解:A、使用刻度尺前,首先要观察并明确刻度尺的量程、分度值和刻度线,故A正确;

B、测量长度读数时视线要与刻度尺的尺面垂直,故B正确;

C、采用多次测量取平均值、改进测量方法等可以减小测量误差,故C正确;

D、测量数据的最末一位数值为估读值,测出铅笔长度为16.20cm,其估读值为0.00cm,故D错误。

故选:D。

二.多选题(共3小题)

(多选)7.关于误差,下列说法中不正确的是( )

A.误差就是实验中产生的错误

B.采用精密测量仪器,改进测量方法可以避免误差

C.实验中误差不可避免,只能采取措施尽量减小误差

D.认真测量可以避免误差

【分析】(1)误差是测量值与真实值之间的差异,产生原因是:①测量工具不精密;②测量方法不科学;③估读。

(2)错误是由于不遵守测量仪器的使用规则,或读取、记录测量结果时粗心造成的,是不该发生的,是可以避免的。

【解答】解:A、误差是测量值与真实值之间的差异,误差与错误是不同的,误差是始终存在的,而错误是可以避免的,故A错误;

B、用精密测量仪器,改进测量方法可以减小误差,但不能避免误差,故B错误;

CD、误差不能避免,但是可以尽量减小,认真测量也不可以避免误差,故C正确,D错误。

故选:ABD。

(多选)8.有关下列四幅图片的描述正确的是( )

A.甲图中飞行员能够抓住子弹,因为子弹的速度很慢

B.乙图是空中加油的情景,加油机和受油机在相互靠近时要相对运动

C.丙图中运行中的自动扶梯,站在上面的人以扶梯为参照物是静止的

D.丁图中,司机相对于树木是运动的,相对于乘客是静止的

【分析】解答此题的关键是看被研究的物体与所选的标准,即参照物之间的相对位置是否发生了改变,如果发生改变,则物体是运动的;如果未发生变化,则物体是静止的。

【解答】解:A、甲图中飞行员能够抓住子弹,是因为子弹和飞行员运动的方向和速度大小相同,即子弹相对于飞行员是静止的,不是因为子弹的速度很慢,故A错误;

B、空中加油时,加油机和受油机在相互靠近时相对位置发生改变,所以它们是相对运动的,故B正确;

C、人站在运行中的自动扶梯上,以扶梯为参照物,人与扶梯之间没有发生位置变化,所以人是静止的,故C正确;

D、丁图中,司机相对于树木的位置发生了变化,司机是运动的;司机相对于乘客的位置没有发生改变,所以司机是静止的,故D正确。

故选:BCD。

(多选)9.小华同学将生活中常见的例子与能量的转化联系起来,其中对应关系正确的是( )

A.弯折铁丝——机械能转化为内能

B.保温瓶的瓶盖蹦起——内能转化为机械能

C.燃料燃烧——化学能转化为内能

D.电风扇转动——机械能转化为电能

【分析】能量的转化,主要是看哪种能量减少了,哪种能量增加,总是减少的能量转化为增加的能量。能量的转移发生在热传递过程中。

【解答】解:A、弯折铁丝是通过做功的方式将机械能转化为内能,故A正确;

B、保温瓶的瓶盖蹦起,是气体对外做功,将内能转化为机械能,故B正确;

C、燃料燃烧的过程是化学能转化为内能的过程,故C正确;

D、电风扇是用电器,转动时消耗电能,电能主要转化为动能,故D错误。

故选:ABC。

三.填空题(共4小题)

10.如图所示,图中秒表读数是 190s ,所测木块的长度是 3.20 cm。

【分析】(1)秒表中间的表盘代表分钟,周围大表盘代表秒,秒表读数是两个表盘的示数之和。

(2)使用刻度尺时要明确量程和分度值,起始端从0刻度线开始,读出末端刻度值,就是物体的长度;起始端没有从0刻度线开始的,要以某一刻度线为起点,读出末端刻度值,减去起始端刻度所对刻度即为物体的长度,注意刻度尺要估读到分度值的下一位。

【解答】解:(1)秒表的中间小表盘上,每个小格代表0.5min,指针指在“3”和“4”之间,偏向“3”一侧,小表盘的读数为3min;在停表的大表盘上,1s之间有10个小格,所以每个小格代表0.1s,因为小表盘偏向“3”一侧,所以大表盘指针的读数为10s,停表的读数为3min10s=190s。

(2)刻度尺上1cm之间有10小格,所以每个小格代表的长度是0.1cm,即此刻度尺的分度值是0.1cm;物体左侧与1.00cm对齐,右侧与4.20cm对齐,所以物体的长度L=4.20cm﹣1.00cm=3.20cm。

故答案为:190s;3.20。

11.两辆小汽车沿水平直线匀速行驶的位置照片(方框为照片的边)如图所示,由此可判断小汽车A向 东 (选填“东”或“西”)行驶,且小汽车A的速度 大于 (选填“大于”、“小于”或“等于”)小汽车B的速度。

【分析】观察图片A、B两车到建筑物的距离关系,利用运动和静止的相对性、速度公式分析解答。

【解答】解:以建筑物为参照物,A、B两车相对于建筑物的位置均发生了变化,离建筑物的距离越来越小,所以两车都向动运动;

但在相同时间内,A车运动的距离大于B车运动的距离,由v=可知,A车的速度大于乙车的速度。

故答案为:东;大于。

12.如图所示是甲、乙两车运动的路程﹣时间图象。由图象可知:0~2s内,甲、乙两车做匀速直线运动,甲车速度为 5 m/s,比乙车的速度 大 ,甲、乙两车全程平均速度的大小关系v甲 = v乙。

【分析】从图中可读出0~2s内甲车通过的路程,再根据速度公式求出甲车的速度;

从图中信息可知0~2s内甲车和乙车通过的路程的大小关系,再根据v=分析甲、乙两车的速度大小;

全程的平均速度等于全程的路程与时间的比值,据此分析甲、乙两车的全程的平均速度大小关系。

【解答】解:由图可知,0~2s内甲车通过的路程为10m,则甲车的速度为:v===5m/s;

由图可知0~2s内甲车通过的路程大于乙车通过的路程,由v=可知甲车的速度比乙车速度大;

由图可知甲、乙两车全程的路程相等,所用时间也相等,由v=可知甲、乙两车全程的平均速度大小相等,即v甲=v乙。

故答案为:5;大;=。

13.如图所示,用甲、乙两把刻度尺分别测量同一物体的长度。则甲刻度尺的示数是 2.32 cm,读数方式正确的是 B (选填“A”或“B”)。使用 甲 (选填“甲”或“乙”)刻度尺测量的结果更精确,是因为 甲刻度尺的分度值小 。

【分析】使用刻度尺测量物体长度之前,要明确其分度值;测量物体长度时,要观察是否从0刻度线量起,起始端没从0刻度线开始,要以某一刻度当作“0”刻度,读出末端刻度值,减去前面的刻度即为物体长度,注意刻度尺要估读到分度值的下一位;读数时视线要与尺面垂直,估读到分度值的下一位。

【解答】解:由图知,甲刻度尺的分度值为1mm;物体左侧与3.00cm对齐,右侧大致与5.32cm对齐,所以物体的长度为L=5.32cm﹣3.00cm=2.32cm;

用刻度尺测量物体的长度,读数时,视线要与尺面垂直,故读数的视线正确的是B;

乙刻度尺的分度值为1cm,所以甲刻度尺测量的结果更精确,因为甲刻度尺的分度值小。

故答案为:2.32;B;甲;甲刻度尺的分度值小。

四.实验探究题(共1小题)

14.阅读短文,将问题答案的序号填写到对应的横线上。

A.小华和小明中午赤脚在海边玩耍,觉得沙子很烫。

B.小华和小明跳到海水里游泳,感到海水比沙子凉很多。

C.小华对小明说,为什么海水会比沙子凉很多?

D.小明说,可能是海水的温度比沙子低。

E.傍晚她们又来到海边,仔细测试沙子和海水的温度,发现沙子比海水凉。

F.小明说,为什么中午海水比沙子凉,傍晚沙子却比海水凉?

G.小华说,可能是海水和沙子吸(放)热的本领不一样。

H.小华和小明取同样质量的海水和沙子,在相同的条件下分别用酒精灯加热,记下相同时间内海水和沙子分别升高的温度值;移去酒精灯,再记下相同时间内降低的温度值。

I.小华和小明在笔记本上写道:实验数据表明,海水吸(放)热的本领比沙子强。

短文的叙述中,

(1)属于体验的有 ABE ;

(2)属于提出问题的有 CF ;

(3)属于假设的有 DG ;

(4)属于描述实验过程的有 H ;

(5)属于结论的有 I 。

【分析】科学探究的七个环节是:提出问题、猜想与假设、制定计划与设计实验、进行实验与搜集数据、分析与论证、评估、交流与合作。

【解答】解:

A.小华和小明中午赤脚在海边玩耍,觉得沙子很烫。只是小华和小明对沙子的温度较高的一种感觉体验,应属于对生活的体验;

B.小华和小明跳到海水里游泳,感到海水比沙子凉很好。只是小华和小明对海水和沙子的冷热程度不同的一种感觉,应属于对生活的体验;

C.小华对小明说,为什么海水会比沙子凉很多?这种说法是对海水和沙子的温度的高低作出提问,应属于科学探究过程中的提出问题环节;

D.小明说,可能是海水的温度比沙子低。这种说法是对海水和沙子的温度作出猜测,应属于科学探究过程中的猜想与假设环节;

E.傍晚她们又来到海边,仔细测试沙子和海水的温度,发现沙子比海水凉。这种说法是对海水和沙子的温度作出实际测量进一步体验了海水和沙子温度的高低的不同,应属于对生活的体验;

F.小明说,为什么中午海水比沙子凉,傍晚沙子却比海水凉?这种说法是对海水和沙子不同时间时的温度作出提问,应属于科学探究过程中的提出问题环节;

G.小华说,可能是海水和沙子吸(放)热的本领不一样。这种说法是对海水和沙子的吸(放)热的本领作出猜测,应属于科学探究过程中的猜想与假设环节;

H.小华和小明取同样质量的海水和沙子,在相同的条件下分别用酒精灯加热,记下相同时间内海水和沙子分别升高的温度值;移去酒精灯,再记下相同时间内降低的温度值。这种说法是利用控制变量法对海水和沙子的温度随吸(放)热量的变化而变化作出实验,应属于科学探究过程中的实验过程环节;

I.小华和小明在笔记本上写道:实验数据表明,海水吸(放)热的本领比沙子强。这是通过实验后得出的结论,应属于科学探究过程中的分析论证得出结论环节。

故答案为:(1)ABE;(2)CF;(3)DG;(4)H;(5)I。

五.计算题(共2小题)

15.晓育是我校八年级学生,家住前门大街,每天骑自行车上学,请根据如图所示地图上所选择的路线信息,估算晓育骑行上学的平均速度是多少km/h。

【分析】从图上得出路程和时间,然后利用速度公式计算晓育骑行上学的平均速度。

【解答】解:由图可知,晓育骑行的路程s=3km,时间t=15min=0.25h

则晓育骑行上学的平均速度v===12km/h。

答:晓育骑行上学的平均速度是12km/h。

16.小明一家利用国庆假期到南昌游玩,汽车在公路上行驶了一段时间,小明看到时间正好是7:48,此时看到了如图所示的标志牌和汽车的速度计。

(1)若汽车以最快的速度行驶,求从图甲所示的标志牌到达南昌的时间。

(2)若以图乙所示的速度行驶2h,求汽车通过的路程。

【分析】(1)100是限速标志;根据速度计的分度值和指针位置读出汽车的速度;图甲中“南昌120km”是指从此地到南南昌的路程,已知汽车行驶的最快速度,利用公式v=求汽车以最快的速度行驶,从图甲的标志牌到南昌需要的时间;

(3)已知汽车行驶的速度和时间,利用s=vt计算通过的路程。

【解答】解:(1)由图甲所示的限速标志牌可知,汽车在公路上行驶的最快速度为100km/h;由可得,从标志牌到南昌需要的时间:,则汽车正好到达南昌的时间为7:48+1:12=9:00;

(2)图乙所示的速度v’=80km/h,由可得,汽车行驶2h通过的路程s'=v't'=80km/h×2h=160km。

答:(1)从图甲所示的标志牌到达南昌的时间是9:00。

(2)若以图乙所示的速度行驶2h,汽车通过的路程为160km。

六.解答题(共2小题)

17.邓琳和小明分别骑自行车从坡顶“自由”下滑,两人都感觉自己“下滑”的速度越来越快,但两人的速度究竟是不是越来越快呢?为了探究这个问题,两人找来了如图所示的装置和停表、刻度尺实验时,使斜面保持适当的坡度,金属挡片分别放在斜面底端和斜面中点,把小球放在斜面顶端滑下,探究小球沿斜面下滑时通过前半段路程和后半段路程及通过全程的速度是否变化.

(1)由速度公式 v= 可知,只要我们能够测出斜面每一段的 路程 及小球通过每一段所用的 时间 ,利用公式就可以算出对应的速度.

(2)下表是他们的测量数据,请你帮他们完成表中所缺的数据。

路程/m 时间/s 平均速度/(m/s)

上半程0.5 1.5 0.33

下半程0.5 1.0 0.5

全程1.0 2.5 0.4

【分析】(1)已知路程和时间,利用v=可计算平均速度;

(2)从表中读出上半段、下半段及全程的路程,得出上半段、下半段及全程所用时间,利用v=计算上半段、下半段及全程平均速度。

【解答】解:(1)由速度公式v=可知,只要我们能够测出斜面每段的路程及小球通过该路段所用的时间,利用公式就可以算出对应的速度;

(2)由表可知,s1=0.5m,s2=0.5m,s=1.0m,t1=1.5s,t=2.5s,t2=t﹣t1=2.5s﹣1.5s=1s,

则上半段平均速度v1==≈0.33m/s;

下半段平均速度v2===0.5m/s;

全程平均速度v===0.4m/s。

故填表如下:

路程/m 时间/s 平均速度/(m/s)

上半程0.5 1.5 0.33

下半程0.5 1.0 0.5

全程1.0 2.5 0.4

故答案为:(1)v=;路程;时间;(2)见解答表格。

18.小明骑自行车在平直的马路上行驶。前面一半路程它的运动图像如图甲所示,后面一半路程运动图像如图乙所示。

(1)由图像可知:前半程小明骑自行车的行驶速度v1= 4 m/s,后半程小明骑自行车的行驶速度v2= 5 m/s。

(2)小明完成前半段路程s1用时t1=10min,则前半程s1= 2400m 。

(3)全程的平均速度v= 4.44m/s 。

【分析】(1)由甲图,可利用公式计算出小明前半程的行驶速度;乙图是v﹣t图像,可知小明后半程的行驶速度;

(2)由s=vt可求出小明前半程的路程;

(3)全程的平均速度等于总路程除以总时间,因此需要分别求出总路程和总时间。

【解答】解:

(1)由题知,甲图是小明前半程的运动图像,由图像可知,小明前半程的行驶速度为:

v1=;

乙图是小明后半程的v﹣t图像,由图像可知小明后半程做匀速直线运动,

则小明后半程行驶的速度v2=18km/h=5m/s;

(2)小明完成前半程用时t1=10min=600s,则前半程为:

s1=v1t1=4m/s×600s=2400m;

(3)由题可知,小明后半程的路程s2=2400m,则小明后半程行驶的时间为:

t2=,

则小明全程的行驶时间t=t1+t2=600s+480s=1080s,

小明行驶的总路程s=s1+s2=2400m+2400m=4800m,

小明全程的平均速度v=。

故答案为:(1)4;5;(2)2400;(3)4.44m/s。

同课章节目录