2022-2023学年陕西省咸阳市礼泉县高二(上)期中历史试卷(含解析)

文档属性

| 名称 | 2022-2023学年陕西省咸阳市礼泉县高二(上)期中历史试卷(含解析) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 85.0KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2023-01-02 11:48:28 | ||

图片预览

文档简介

2022-2023学年陕西省咸阳市礼泉县高二(上)期中历史试卷

题号 一 二 总分

得分

注意事项:

1.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号填写在答题卡上。

2.回答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡对应题目的答案标号涂黑;如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案标号。回答非选择题时,将答案写在答题卡上,写在试卷上无效。

3.考试结束后,本试卷和答题卡一并交回。

第I卷(选择题)

一、单选题(本大题共25小题,共50.0分)

1. 道家主张“道法自然”和“无为而治”,即遵循客观规律,不任意妄为,所以无所不为。这表明道家思想( )

A. 消极避世毫无可取之处 B. 反对征服和利用规律

C. 有利于天人关系的和谐 D. 符合当时的政治现实

2. 墨家尚贤,认为任用官吏要重视才能,打破旧的等级观念;法家主张以法治国,“不别亲疏,不殊贵贱,一断于法”。二者都( )

A. 反映了民众的迫切愿望 B. 具有一定革新思想

C. 重视提升个人道德修养 D. 维护西周礼乐制度

3. 先秦儒家主张“爱由亲始”,而董仲舒着重推崇“远之而大”,主张“摆脱宗法思想的局限,跳出家族的小圈子,面向天下,实行爱及四夷的王道政治”。董仲舒的这些思想( )

A. 摆脱了传统“家国同构”观念束缚 B. 旨在削弱宗法伦理思想的影响

C. 适应了汉朝“大一统”的时代需求 D. 使得儒学形成严密的思想体系

4. 《诗》《书》等原是孔子编订的私学教材,至汉代,位列官方史书《汉书》的《艺文志》第一大部类“六艺略”。导致这一变化的主要原因是( )

A. 官方禁止私学教育 B. 吸取秦暴政而亡的历史教训

C. 儒学取得尊崇地位 D. 司马迁撰写《史记》的影响

5. 如表为隋唐、两宋节妇烈女(单位:人)的对照表。对表中数据变化解读合理的是( )

朝代 统治年限 节妇数 烈女数 节烈合计

隋唐 326年 32 29 61

两宋 319年 152 122 274

A. 门第观念深入人心 B. 政府政策影响婚姻观念

C. 理学强化伦理关系 D. 儒学对民间的影响有限

6. 王阳明提出“良知”说,认为只要去除物欲的“昏蔽”,人人皆可为“圣人”,一定程度上突破了社会阶层的意识形态界限。王阳明的“心学”( )

A. 实现了社会阶层的整合 B. 否定了存理去欲的旧观念

C. 取代了程朱理学的地位 D. 突出了不迷信传统的权威

7. 李贽认为:天下最好的文章,都是作者真性实情的流露,性情已真,则其文无所不真;不管什么时代,不拘何种体裁,都显示出作者的精神风貌,都是真有价值的。由此可知,李贽( )

A. 开启了明清时期的民主启蒙 B. 鼓励人们追求合理欲望

C. 反对理学束缚主张人性解放 D. 主张把天理人欲相结合

8. 顾炎武强烈批判“私天下”的君主专制,主张君主应放权给地方政府,加强地方自治改革地方弊政,大力发展国家经济,解决民众的生活和生存问题。其主张( )

A. 体现了经世致用思想 B. 代表早期资本家利益

C. 体现了重农抑商观念 D. 启示了近代思维方法

9. 宋代是中国学术史上的重要时期。《十三经》和《十七史》的印行,地方史志的编纂,许多数学、工艺、医药和科技著作的问世,大型类书和丛书的编印都在这一时期。据此能说明( )

A. 活字印刷术是当时主要印刷技术 B. 中国古代文化在世界领先

C. 学术的发展推动了印刷术的普及 D. 印刷术发展促进学术传播

10. 中国古代在天文学领域特别注意对天象位置的观察和历法的制订,形成了以算术、代数、几何为主要内容,以算筹、珠算为主要计算工具的数学体系。据此可知,我国古代科技( )

A. 曾经长期领先世界 B. 注重解决实际问题 C. 具有整体性的特征 D. 形成了独立的体系

11. 唐代学者张怀瓘在其《书议》中评价某一字体:“……非草非真,离方遁圆,在乎季孟之间,兼真者谓之真行,带草者谓之行草。”该字体是( )

A. 小篆 B. 隶书 C. 行书 D. 草书

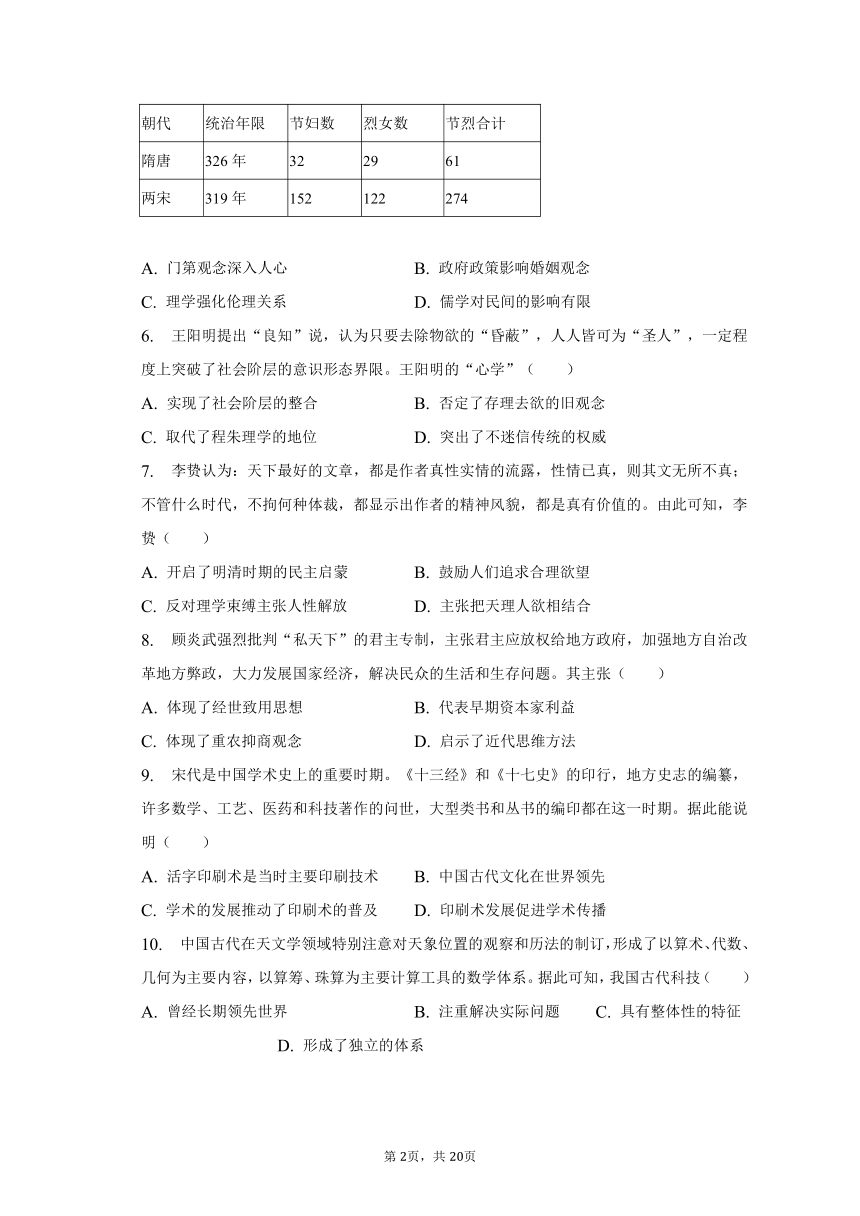

12. 宋代是中国山水画的高峰,如图是北宋范宽的《溪山行旅图》,明代画论大家董其昌评价其为“宋画第一”。据此推测这幅作品( )

A. 关注自然与人的审美取向

B. 描绘市井生活的民俗风情

C. 展示江南地区的自然环境

D. 体现文人画的技艺与旨趣

13. 《诗经》中有不少篇章表达周人对“天”的敬畏,但也有大量诗篇宣泄怨天、反天命、抗天命的情绪,越往西周后期这种情绪越突出。这反映出当时( )

A. 社会动荡思想消沉

B. 周朝分封引发民心思变

C. 人文意识逐渐增强

D. 宗法伦理取代天命意识

14. 下表是部分唐诗的摘录,从表中内容可推断出( )

诗人 诗句 出处

李白 “炉火照天地,红星乱紫烟。” 《秋浦歌》

罗隐 “一片丝罗轻似水,洞房西室女工劳。” 《绣》

白居易 “右手秉遗穗,左臂悬敝筐。” 《观刈麦》

颜仁郁 “半夜呼儿趁晓耕,赢牛无力渐艰行。” 《农家》

A. 诗歌创作源于劳动生活

B. 农业生产得到快速发展

C. 田园诗歌是唐朝的主流

D. 浪漫主义主导诗歌创作

15. 鸦片战争结束后,林则徐、魏源提出了“师夷长技以制夷”的军事变革思想,“以守为战”、“以守为款”,让外国人听我方调度,以达到“以夷攻夷”、“以夷款夷”。该主张( )

A. 使中西方的思想融合成为必然

B. 抛弃传统的华夷观念

C. 体现部分国人主动向西方学习

D. 能有效抵御外来侵略

16. 19世纪末,天演学说走红,立宪之议高扬,各种变政历史、亡国历史、维新传记纷纷出版,各种醒华、救华、兴华的刍议、高议、新议竞相提出。这说明当时( )

A. 民主政治付诸实践

B. 救亡图存成为时代主题

C. 研究历史蔚然成风

D. 儒家正统地位已经动摇

17. 陈独秀认为“科学之兴,其功不在人权说下,若舟车之有两轮”,号召人们要以科学的态度来分析、认识问题;鲁迅也大力宣传科学思想,认为“科学能教道理明白,能教人思路清楚”。他们这一做法旨在( )

A. 反对迷信盲从心理

B. 批判尊孔复古思潮

C. 抨击北洋军阀统治

D. 促使国民个性解放

18. 某学者将民国初年某场运动的性质概括为“以自主、进步、进取、世界、实利、科学替代奴隶、保守、退隐、锁国、虚文、想象,遂有人生观的革命和国民性的变革”。这场运动旨在( )

A. 抨击儒家思想

B. 再造伦理道德

C. 改造国民思想

D. 推广西方科学

19. 1918年,李大钊指出十月革命是“二十世纪中世界革命的先声”,并发表文章批驳反马克思主义思潮。与此同时,随着中国产业工人发展壮大,一些革命知识分子积极向工人作革命宣传,并建立了联系。这说明当时( )

A. 马克思主义已成为主流思想

B. 工人运动开始进入新阶段

C. 工农联盟建立推动革命发展

D. 新文化运动发生根本变化

20. 1923~1924年,孙中山认为,要在中国实现民生主义,关键在于要防止少数人垄断土地和资本。因此,“国民党对于民生主义定了两个办法,第一个是平均地权,第二个是节制资本”。这表明孙中山( )

A. 关注劳苦大众的生存问题

B. 对军阀专制深恶痛绝

C. 意识到国共合作的重要性

D. 准备发动国民大革命

21. 孙中山晚年在做新三民主义演讲时明确声称:“三民主义就是救国主义”,“想救中国,中国民族永远存在,必要提倡民族主义”。这反映出新三民主义( )

A. 反对殖民侵略的鲜明特征

B. 指明了民族独立的正确道路

C. 植根于优秀民族文化传统

D. 建构起民族革命的思想体系

22. 孙中山民族主义中的大同思想,民权主义的权能区分,对自由平等之体识,以及民生史观,皆脱胎于中国传统文化;五权宪法中之三权、社会和谐之进化观,对地价税之征课,都受西方学者的影响。据此可知,孙中山的思想( )

A. 适应了中国国情

B. 具有中西融合性

C. 蕴含着与时俱进

D. 有助于革命进行

23. 1930年毛泽东第一次提出“中国革命斗争的胜利要靠中国同志了解中国情况”著名论断,后来他又把这一思想展开为“中国这个客观世界,整个地说来,是由中国人认识的,不是在共产国际管中国问题的同志们认识的。”在此,毛泽东意在强调( )

A. 创新革命理论

B. 共产国际的特殊性

C. 坚持独立自主

D. 革命道路的重要性

24. 1957年2月,毛泽东发表的《关于正确处理人民内部矛盾问题》指出,国内阶级斗争已经基本解决,人民内部矛盾的解决,应该从团结出发,经过批评与自我批评,达到团结的目的。该文章的发表,旨在( )

A. 明确舆论宣传方向

B. 调动各阶层建设社会主义的积极性

C. 巩固社会主义制度

D. 营造宽松的科学研究和文艺创作环

25. 1977年5月,邓小平指出“一定要在党内造成一种空气:尊重知识,尊重人才”,“不论脑力劳动,体力劳动,都是劳动”,并重申“知识分子是工人阶级的一部分”。邓小平的这一论断( )

A. 否定了“两个凡是”的错误

B. 开启了改革开放的历程

C. 确立了“科教兴国”的战略

D. 促进了人们的思想解放

第II卷(非选择题)

二、材料解析题(本大题共4小题,共50.0分)

26. 阅读材料,完成下列要求。

材料一:孔子以“礼”为核心,主张君臣的权力应该以礼为界限。和孔子所认识的君不君、臣不臣是社会的失序不同,孟子认为君臣无常位是正常的,君主只有爱民、保民才能赢得民的归顺,才能使君权稳固和扩大,社会才能真正稳定。荀子的时代为了建立适合统一中央集权政治的新秩序,他主张礼法并用、王霸兼采来加强君权。

——摘编自张亲霞《先秦儒家王权思想的历史演变》材料二:朱熹认为君权缺乏有效的外在制约,因此必须“正君心”,“人主之心一正,则天下事无有不正”。与先秦的君权约束机制相比,朱熹的“以理制欲”学说增加了董仲舒的“灾异遣告”论。朱熹认为,无论是内在的道德规范和外在的约束都建立在君主的主观自觉上。因此,朱熹提出“君臣共谋”的理论以加强对君主独断的防范。

——摘编自《对朱熹君权制约论的历史性考察》

(1) 根据材料一并结合所学知识,简析孔子、孟子、荀子对君权思想认识上的不同及其共同目的。

(2) 根据材料二并结合所学知识,指出朱熹对君权思想的发展。

(3) 根据材料并结合所学知识,分析儒家君权思想对中国古代政治发展的影响。

27. 阅读下列材料,回答问题。

材料一:市民阶层对通俗文化的需求增强,因科举废行而入仕无门的下层知识分子的介入,以及戏剧自身的发展,促成了元杂剧在短时间走向繁荣……元曲的兴起与发展,有着复杂的原因。首先,元代的社会现实是元曲兴起的基础,元朝疆域辽阔,城市经济繁荣,宏大的剧场,活跃的书会和日夜不绝的观众,为元曲的兴起奠定了基础;其次,元代各民族文化相互交流和融化,促进元曲的形成;再次,元曲是诗歌本身的内在规律及文学传统继承、发展的必然结果。

——摘编自谢士霞、王晓燕《元代元曲兴起的原因浅析》材料二:明代中后期,南方戏曲蓬勃发展,剧作家和表演艺术家大量涌现,剧本创作十分活跃。戏曲表演遍及城乡。其中徽州府的戏曲尤为繁荣,观戏听曲成为徽州商人生活的重要内容。潘之恒是当时影响很大的戏曲评论家,他成长于酷爱戏曲的徽州商贾世家,成年后长期活动于南京、苏州和扬州一带,与汤显祖、李贽等人颇有交往,曾在南京“顾氏馆”主持和参与戏曲演出百余场。

——摘编自韩结根《明代的新安商人与戏剧》

(1) 根据材料一并结合所学知识,分析元曲兴起的原因和影响。

(2) 根据材料二,概括明代中后期南方戏曲繁荣的表现。

28. 阅读材料,完成下列要求。

材料一:在西方近代工业文明的冲击下,中国传统制度逐渐解体,儒学走向衰落,中国面临亡国、亡种、亡教的危机。面对这种危机和挑战,康有为积极求“变”,对儒学进行改造和重构。康有为模仿基督教,创立并倡导孔教,以宗教的形式重建儒学,为儒学的发展及其作用的发挥寻求合适的形式。他利用今文经学诠释经典的方法,将西方进化论、民主政治和人道主义思想等融入儒学的思想体系。此外,康有为还尝试将科学研究方法引入儒学研究,但他对科学并不盲崇,而是认为科学与道德各有其作用和边界。

——摘编自邓林华《守常与应变——康有为与儒学现代转型》材料二:其实,我们可以看到,五四前期的新文化运动并没有全部反传统,他们强烈反对的只是儒家文化中的许多糟粕。但知识分子的行为方式毫无疑问是猛烈的,对儒家糟粕的攻击是激烈的。儒家传统文化是一个结构性的框架,它是一个整体,文化中的各个部分是统一的,即使是它的糟粕,也与儒家文化的精华乃至整体有着千丝万缕的联系。可是,当它的一部分,尤其是一个影响了中国人几千年的部分受到猛烈攻击时,它的整体框架便动摇了,人们甚至会怀疑它的全部都是错误的。就这样,儒家文化在中国人心中的地位开始动摇了。

——摘编自薛超良、刘思悦《新文化运动对儒家文化的影响》

(1) 根据材料一,概括康有为变革儒学主张的特点,并结合所学知识指出其主要目的。

(2) 根据材料二,指出新文化运动对儒学的态度,并结合所学知识简析新文化运动的影响。

29. 阅读下列材料,回答问题。

材料一:在十月革命的强烈影响下,马克思主义在中国的传播从1918年起进入了一个崭新的阶段。并于“五四”之后以异常迅猛之势形成高潮。研究马克思学说的团体相继在各大城市组成,一个个传播马克思主义的中心活跃于各地论坛。舆论界表现出来的热情,正是反映出马克思主义适应灾难深重的中国社会改革之急需。马克思主义在先进的中国人的心目中,已经不再仅仅是被当作西方社会主义的一种新奇流派来看待,而是被作为能够使国家民族解危救难的理论和方法受到热切欢迎。

——摘编自《胡绳论“从五四运动到人民共和国成立”》材料二:为总结大革命失败的经验教训,纠正陈独秀的右倾机会主义错误,在共产国际的帮助下,中共中央于汉口秘密召集紧急会议,即八七会议。中国革命从此开始由大革命失败到土地革命战争兴起的历史性转变。……在大革命失败后中国革命道路的艰辛探索中,以毛泽东为代表的中国共产党人,不断从失败中总结经验,在反对“左”倾机会主义的斗争中,把马克思列宁主义同中国革命的具体实践相结合,终于探索出一条具有中国特色的农村包围城市、武装夺取政权的革命道路。

——摘编自丁俊萍《马克思主义中国化史》第一卷

(1) 根据材料一,指出马克思主义传播在“五四”之后形成“高潮”的表现。

(2) 根据材料二并结合所学知识,指出“具有中国特色的革命道路”,从马克思主义中国化的角度,分析其开辟的意义。

答案和解析

1.【答案】C

【解析】根据材料“遵循客观规律,不任意妄为”可知,道家思想主张尊重客观规律,利用客观规律,强调人的主观能动性,这有利于天人关系的和谐,故C项正确;

材料中的道家思想有利于天人关系的和谐,并不是“无可取之处”,故A项错误;

道家思想主张尊重客观规律,利用客观规律,而非反对,故B项错误;

道家思想不符合春秋战国时期的政治现实,故D项错误。

故选:C。

本题考查百家争鸣,解题的关键是解读材料“遵循客观规律,不任意妄为”的主旨,结合道家的思想主张及其影响分析。

本题考查道家的思想,侧重考查学生解读分析材料、调用所学知识的能力。

2.【答案】B

【解析】依据材料可知,墨家主张选贤任能,打破旧的等级观念;法家主张以法治国,不论关系亲疏和尊卑,由此可知,二者都冲击了传统观念,具有一定革新思想,故B项正确;

墨家代表平民利益,其思想反映了民众的迫切愿望,法家代表地主阶级利益,不能反映民众的迫切愿望,故A项错误;

材料没有涉及个人道德修养,故C项错误;

材料中墨家和法家的思想均反对礼乐制度,而非维护,故D项错误。

故选:B。

本题考查百家争鸣,解题的关键是解读材料中墨家和法家的思想,结合墨家和法家的阶级立场和思想特点分析。

本题考查墨家和法家思想的特点,侧重考查学生解读材料、调用所学知识比较分析的能力。

3.【答案】C

【解析】根据材料“摆脱宗法思想的局限,跳出家族的小圈子,面向天下实行爱及四夷的王道政治”可知,董仲舒的这一观点符合当时汉武帝要求实行大一统在文化领域的政治要求,故C正确;

A项“摆脱”说法片面,排除;

B不符合题干主旨,排除;

D项题干不能体现,排除。

故选:C。

本题考查汉代儒家思想演变,依据材料“摆脱宗法思想的局限,跳出家族的小圈子,面向天下实行爱及四夷的王道政治”等信息并结合所学知识进行分析。

本题考查中国古代儒家思想演变情况,要求运用所学分析解读题干信息,可用排除法解决问题,难度适中。

4.【答案】C

【解析】《诗》《书》由孔子的私学教材最后位列汉代官方史书的第一大部类,反映了孔子和儒家思想地位的提升,结合所学知识可知,导致这一变化的原因是汉武帝尊崇儒术,儒家思想成为官方正统,C项正确。

A项官方禁止私学教育不是导致这一变法的主要原因,排除;

B项吸取秦暴政而亡的历史教训与材料无关,排除;

D项材料未体现,排除。

故选:C。

本题主要考查的是儒家思想,解答本题需要掌握汉代儒学尊崇地位的确立。

本题主要考查的是儒家思想,侧重考查学生解读分析材料、调用所学知识的能力。

5.【答案】C

【解析】隋唐统治年限比两宋时间长,但是节妇烈女却不如两宋多,说明两宋时期由于理学的发展,对妇女的束缚增强,也就是说理学强化了伦理关系,故选C项;

题干仅提到了节妇烈女数量在唐宋间的变化,并没有提到与门第相关的信息,所以不能反映门第观念深入人心,排除A项;

理学到南宋以后才成为官方统治思想,影响到政府的政策,而题干涉及到的是两宋时期,二者时间上不符,排除B项;

儒学对民间的影响很大,而不是有限,D的说法不符合史实,排除D项。

故选:C。

本题考查宋明理学,提取材料中隋唐统治年限比两宋时间长,但是节妇烈女却不如两宋多的信息及所学宋明理学的影响分析作答。

本题考查宋明理学,旨在考查学生解读材料、分析理解、运用所学知识解决问题的能力和史料实证、历史解释等素养。

6.【答案】D

【解析】材料中“人人皆可为‘圣人’”等,突出了不迷信传统的权威,D项正确;

材料没有相关阶层整合的信息,排除A项;

材料中的主张彰显了人的主体意识,并没有否定存理去欲的旧观念,排除B项;

材料无法体现王阳明的“心学”取代了程朱理学的地位,排除C项。

故选:D。

本题主要考查的是宋明理学,解答本题的关键是对宋明理学知识的把握。

本题主要考查的是宋明理学,考查学生根据所学分析解读信息能力,考查了历史解释和史料实证素养。

7.【答案】C

【解析】据“真性实情的流露,性情已真”可知,李贽主张解放人性,反对理学对人们的束缚,故选C项;

明代李贽思想很快便湮没无闻,新时代的民主启蒙开启于晚清时期,排除A项;

据“真性实情的流露,性情已真”可知,其主要涉及对人性的解放,并未提及人的欲望,排除BC项;

故选:C。

本题主要考查的是儒家思想,解答本题需要结合李贽的思想主张分析。

本题主要考查的是儒家思想,旨在考查学生解读材料、分析理解、运用所学知识解决问题的能力。

8.【答案】A

【解析】根据“主张君主应放权给地方政府,加强地方自治改革地方弊政,大力发展国家经济,解决民众的生活和生存问题。”可得出顾炎武主张要解决现实中的实际问题,体现了经世致用的主张,A项正确;当时中国没有资本家,排除B项;材料反映的是工商皆本,而不是重农抑商,排除C项;近代思维方式是理性与科学的,与顾炎武的主张无关,排除D项。

故选:A。

本题主要考查了明清之际的儒家思想,要求学生结合明清之际儒家思想的特征及影响来分析。

本题主要考查了明清之际的儒家思想,侧重考查考生灵活运用所学知识,准确把握材料主旨的能力。

9.【答案】D

【解析】据材料“《十三经》和《十七史》的印行,地方史志的编纂,许多数学、工艺、医药和科技著作的问世,大型类书和丛书的编印,都在这一时期”可知,印刷术的普及应用有利于推动文化的发展,D项正确;

材料阐述的是印刷业普及应用与学术文化发展之间的关系,未涉及到究竟是使用何种技术印刷,排除A项;

材料没有对世界其它地区的文化与中国文化对比,排除B项;

C项因果关系逻辑颠倒,故排除。

故选:D。

本题考查中国古代的科技成就,考生需要结合四大发明的影响来回答。

本题主要通过中国古代的科技成就来考查考生阅读史料、获取与解读信息、调动与运用知识等能力和史料实证、历史解释等素养。

10.【答案】B

【解析】根据材料“中国古代在天文学领域特别注意对天象位置的观察和历法的制订,形成了以算术、代数、几何为主要内容,以算筹、珠算为主要计算工具的数学体系”并结合所学知识可知,我国古代天文学注重通过算术、代数、几何等内容解决实际问题,B项正确;

材料无法得知古代科技的排名,排除A项;

材料看不出具有整体性,排除C项;

材料得不出古代科技形成独立体系,排除D项。

故选:B。

本题主要考查了中国古代科技,要求学生结合中国古代科技发展的特征及影响来分析。

本题主要考查了中国古代科技,侧重考查考生灵活运用所学知识,准确把握材料主旨的能力。

11.【答案】C

【解析】从材料中的“非草非真”“兼真者谓之真行,带草者谓之行草”可以看出,该字体介于楷(真)书和草书之间,结合所学知识可知,行书兼具楷书的规矩和草书的放纵,故C正确,排除D项;

小篆笔画圆润,体式工整,故排除A;

隶书一波三折,蚕头雁尾,故排除B。

故选:C。

本题考查中国古代的书画成就,题干中的关键信息是“非草非真”“兼真者谓之真行,带草者谓之行草”。

本题主要通过中国古代书法艺术的发展来考查考生阅读史料、获取与解读信息、调动与运用知识等能力。

12.【答案】D

【解析】图中的山水画作品《溪山行旅图》属于文人画,讲求借物抒情言志,体现了文人画的技艺与旨趣,故D正确;

该画中没有人物,故排除A;

B项说的是风俗画,不是文人画,故排除B;

该画注重抒情言志,而不是展示自然风景,故排除C。

故选:D。

本题考查中国古代的书画成就,考生需要结合文人画的特点来回答。

本题主要通过中国古代的书画成就来考查考生对基础知识的理解、迁移与运用的能力。

13.【答案】C

【解析】材料体现的是周人由对天的敬畏转向宣泄怨天、反天命、抗天命的情绪,说明的是当时人文意识的觉醒,C项正确;

材料与思.想消沉的说法无关,排除A项;

材料与民心思变的说法无关,排除B项;

材料未涉及宗法血缘关系,排除D项。

故选:C。

本题考查中国古代的文学成就,考生需要结合周朝的政治文化特点来回答。

本题主要通过《诗经》来考查考生阅读史料、获取与解读信息、调动与运用知识等能力和史料实证、历史解释等素养。

14.【答案】A

【解析】从材料摘录的诗句内容来看,描写的都是手工业和农业生产的情况,体现诗歌创作源于劳动生活,A项正确。

B项无法从材料得出,排除;

C项与史实不符,且摘录的诗句也不都是田园诗,排除;

材料中《观刈麦》《农家》都是现实主义诗作,故无法得出D项,排除。

故选:A。

本题考查中国古代的文学成就。考生需要结合唐诗的艺术成就来回答。

本题主要通过唐诗来考查考生阅读史料、获取与解读信息、调动与运用知识等能力。

15.【答案】C

【解析】依据材料“鸦片战争结束后,林则徐、魏源提出了‘师夷长技以制夷’的军事变革思想”可知,反映的是受鸦片战争的震动,林则徐、魏源等有志之士主张学习西方先进的军事技术,故C项正确;

材料反映的是鸦片战争后部分国人主动向西方学习,不是说明“中西方的思想融合成为必然”,故A项排除;

BD项说法绝对化,排除。

故选:C。

本题考查新思想的萌发,解题的关键是解读材料“鸦片战争结束后,林则徐、魏源提出了‘师夷长技以制夷’的军事变革思想”的主旨,结合新思想萌发的背景和内容分析。

本题考查新思想萌发的内容,侧重考查学生解读分析材料、调用所学知识的能力。

16.【答案】B

【解析】结合所学知识可知,19世纪末,列强掀起瓜分中国的狂潮,民族危机日益加深,因此这一时期各种救亡图存的论调兴起,B项正确。

当时民主政治并未付诸实践,排除A项;

当时研究各种历史也是为救亡图存服务,排除C项;

新文化运动动摇了儒家思想的正统地位,排除D项。

故选:B。

本题主要考查戊戌维新运动。要求学生结合戊戌维新运动的背景及过程来分析。

解答本题要搞清楚戊戌维新运动的背景及过程,学生要有一定的结合所学知识理解材料的能力。

17.【答案】A

【解析】新文化运动的倡导者希望人们以科学的态度分析和认识问题,就是要反对迷信、盲从,A项正确;

材料没有体现他针对的是批判尊孔复古思潮,排除B项;

材料并未涉及对北洋军阀统治的抨击,排除C项;

新文化运动的倡导者强调个性解放符合史实,但主要是借助于提倡资产阶级新道德,排除D项。

故选:A。

本题主要考查新文化运动,要求学生结合新文化运动的特征和影响来分析。

本题主要考查新文化运动,侧重考查学生灵活运用所学知识,准确把握材料主旨的能力。

18.【答案】C

【解析】依据材料“以自主、进步、进取、世界、实利、科学替代奴隶、保守、退隐、锁国、虚文、想象,遂有人生观的革命和国民性的变革”并结合所学可知,该运动是新文化运动,改造国民思想是其主要目的,故C项正确;

ABD三项都是其实现思想改造的手段,而不是目的,故ABD三项错误。

故选:C。

本题考查新文化运动,解题的关键是解读材料“以自主、进步、进取、世界、实利、科学替代奴隶、保守、退隐、锁国、虚文、想象,遂有人生观的革命和国民性的变革”,结合新文化运动的目的分析。

本题考查新文化运动的目的,侧重考查学生解读分析材料、调用所学知识的能力。

19.【答案】B

【解析】根据“与此同时,随着中国产业工人发展壮大,一些革命知识分子积极向工人作革命宣传,并建立了联系。”可得出此时马克思主义已经在中国传播,并积极向工人阶级宣传,推动工人运动开始进入新阶段,B项正确;

材料未体现马克思主义已成为主流思想,排除A项;

材料未涉及工农联盟,排除C项;

新文化运动是20世纪初中国一些先进知识分子发起的反对封建主义的思想解放运动,未发生根本变化,排除D项。

故选:B。

本题主要考查马克思主义在中国的传播,要求学生结合马克思主义在中国传播的表现和影响来分析。

本题主要考查马克思主义在中国的传播,侧重考查学生灵活运用所学知识,准确把握材料主旨的能力。

20.【答案】A

【解析】材料“平均地权”“节制资本”体现了扶助农工的政策,表明孙中山对劳苦大众的关注,A项正确;

材料中孙中山反对少数人垄断社会财富,不是反对军阀专制,排除B项;

材料反映的是孙中山的民生主义,即社会革命思想,没有体现国共合作和其准备发动大革命,排除CD项。

故选:A。

本题考查孙中山的三民主义,需要考生掌握三民主义的含义。

本题考查孙中山的三民主义,旨在考查学生解读材料、分析理解、运用所学知识解决问题的能力。

21.【答案】A

【解析】近代中国是受西方列强殖民侵略的半殖民地半封建社会,材料中孙中山强调“三民主义就是救国主义”“想救中国,中国民族永远存在,必要提倡民族主义”表明,新三民主义具有反对殖民侵略的鲜明特征,故A正确;

材料中虽强调民族主义,但并没有体现民族独立的道路和民族革命思想体系,故排除BD;

材料没有体现传统文化,故排除C。

故选:A。

本题考查孙中山的三民主义,考生需要结合新三民主义的主要内容来回答。

本题主要通过孙中山的三民主义来考查考生阅读史料、获取与解读信息、调动与运用知识等能力和史料实证、历史解释等素养。

22.【答案】B

【解析】根据材料“孙中山民族主义中的大同思想……皆脱胎于中国传统文化”“五权宪法中之三权、社会和谐之进化观……都受西方学者的影响”等信息可知,孙中山的民族主义思想传承了中国传统思想,其五权宪法思想借鉴了西方思想,说明孙中山的思想具有中西融合的特点,B项正确;

材料内容主要体现了孙中山思想的来源问题,没有体现适应中国国情的信息,排除A项;

孙中山思想具有与时俱进的特点,但材料内容没有体现其思想蕴含着的与时俱进的特点,排除C项;

孙中山思想促进了我国民主革命的发展,但材料内容没有体现孙中山思想对推动我国革命的影响,排除D项。

故选:B。

本题考查孙中山的三民主义,考生需要结合三民主义形成的背景及其特点来回答。

本题主要通过孙中山的三民主义来考查考生阅读史料、获取与解读信息、调动与运用知识等能力和史料实证、历史解释等素养。

23.【答案】C

【解析】据题意可知,毛泽东认为中国的革命情况只有中国的同志才能了解,共产国际管中国问题的同志们对这一问题认识是不到位的,即中国的革命只能由中国的同志领导,要坚持独立自主,C项正确;

毛泽东强调的是中国的独立自主,不是创新革命理论、共产国际的特殊性和革命道路的重要性,排除ABD项。

故选:C。

本题主要考查毛泽东思想,要求学生结合毛泽东思想的内容和影响来分析。

本题主要考查毛泽东思想,侧重考查学生灵活运用所学知识,准确把握材料主旨的能力。

24.【答案】B

【解析】根据材料“国内阶级斗争已经基本解决,人民内部矛盾的解决,应该从团结出发,经过批评与自我批评,达到团结的目的。”结合所学知识可知,1956年召开的中共“八大”规定了党和人民的主要任务是集中力量、把我国尽快地从一个落店的农业国变为先进的工业国,因此毛泽东主张要正确处理人民内部矛盾以更好地建设社会主义,B项正确;

无法体现宣传方向,排除A项;

材料强调的是要正确处理人民内部矛盾以更好地建设社会主义,与巩固社会主义制度关系不大,排除C项;

D项是双百方针的作用,排除D项。

故选:B。

本题主要考查毛泽东思想,要求学生结合毛泽东思想的内容以及中共探索社会主义建设道路的表现来分析。

本题主要考查毛泽东思想,侧重考查学生灵活运用所学知识,准确把握材料主旨的能力。

25.【答案】D

【解析】根据材料中的“1977年5月”“不论脑力劳动,体力劳动,都是劳动”“知识分子是工人阶级的一部分”可知,邓小平这一论断改变了长期以来把知识分子看作资产阶级的“左”的认识,解放了人们的思想,D项正确;

否定了“两个凡是”的错误是1978年开始的真理标准问题的讨论,开启了改革开放的是1978年底召开的党的十一届三中全会,确立“科教兴国”战略是在1995年5月的全国科技大会上,排除A、B、C三项。

故选:D。

本题主要考查邓小平理论,要求学生结合邓小平理论的内容和影响来分析。

本题主要考查邓小平理论,侧重考查学生灵活运用所学知识,准确把握材料主旨的能力。

26.【答案】【小题1】不同点:孔子主张恢复周礼,强调君权的崇高地位;孟子主张君权受民权的制约,民贵君轻;荀子主张礼法并用,加强君权,以建立统一中央集权政治。相同:都是为了寻求解决社会问题的良方,重建社会秩序。

【小题2】发展:君权需要外在制约;要用儒家伦理约束君心;利用相权约束君权。

【小题3】积极:奠定了中国古代封建社会统治的理论基础,有利于维护国家统一;民本思想等有利于引导统治者实施良政,保障民生;强调对君主的约束,有利于防范暴政。

消极:容易形成等级观念、强调尊卑,不利于民主政治发展;神化君主,有利于维护专制。

【解析】本题主要考查的是儒家思想。第一问,解答本题需要掌握孔子、孟子、荀子对君权思想认识上的不同及其共同目的;第二问,解答本题需要掌握朱熹对的思想;第三问,解答本题需要掌握儒家君权思想对中国古代政治发展的影响。

本题主要考查的是儒家思想,考查考生阅读史料、获取与解读信息、调动与运用知识等能力和时空观念、史料实证、历史解释等素养。

27.【答案】【小题1】原因:市民阶层对通俗文化需求的增强;知识分子阶层加入创作队伍;元代的社会现实为元曲的兴起奠定了基础;民族文化的交流与融合;对前代文化的继承与发展。

影响:创新了传统文学形式;促进了通俗文学的发展;推动了古代戏剧艺术的发展。

【小题2】表现:剧本创作和戏剧表演人才辈出,佳作纷呈;戏曲表演遍及城乡,观戏听曲成为徽州商人生活的重要内容;出现了著名的戏曲评论家。

【解析】本题主要考查的是中国古代戏曲的发展历程、宋词和元曲,第一问可结合元曲兴起的原因和影响来分析;第二问结合明代中后期南方戏曲繁荣的表现分析。

本题主要考查的是中国古代戏曲的发展历程、宋词和元曲,侧重考查考生灵活运用所学知识,准确把握材料主旨的能力。

28.【答案】【小题1】特点:纳儒入教;援西入儒;将科学研究方法引入儒学研究。

目的:为维新变法提供理论基础,减少变法阻力。

【小题2】态度:激烈批判儒家糟粕。

影响:动摇了儒学的统治地位;弘扬了民主和科学思想,极大地解放了人们的思想;为五四运动的爆发做了思想准备。

【解析】本题主要考查了维新思想。第一问要求学生结合康有为变革儒学主张的特点来分析;第二问结合新文化运动对儒学的态度分析。

本题主要考查了维新思想,侧重考查考生灵活运用所学知识,准确把握材料主旨的能力。

29.【答案】【小题1】表现:各大城市出现研究团体;传播中心活跃;舆论界的热情。

【小题2】道路:农村包围城市、武装夺取政权的道路。意义:推动马克思主义原理同中国革命的具体实际相结合;是马克思主义在中国创造性的运用和发展;标志着毛泽东思想的形成;为中国革命胜利指明正确方向。

【解析】本题主要考查的是农村包围城市革命道路、马克思主义在中国的传播,第一问可结合马克思主义传播在“五四”之后形成“高潮”的表现来分析;第二问结合马克思主义中国化的表现分析。

本题主要考查的是农村包围城市革命道路、马克思主义在中国的传播,侧重考查考生灵活运用所学知识,准确把握材料主旨的能力。

第1页,共1页

题号 一 二 总分

得分

注意事项:

1.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号填写在答题卡上。

2.回答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡对应题目的答案标号涂黑;如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案标号。回答非选择题时,将答案写在答题卡上,写在试卷上无效。

3.考试结束后,本试卷和答题卡一并交回。

第I卷(选择题)

一、单选题(本大题共25小题,共50.0分)

1. 道家主张“道法自然”和“无为而治”,即遵循客观规律,不任意妄为,所以无所不为。这表明道家思想( )

A. 消极避世毫无可取之处 B. 反对征服和利用规律

C. 有利于天人关系的和谐 D. 符合当时的政治现实

2. 墨家尚贤,认为任用官吏要重视才能,打破旧的等级观念;法家主张以法治国,“不别亲疏,不殊贵贱,一断于法”。二者都( )

A. 反映了民众的迫切愿望 B. 具有一定革新思想

C. 重视提升个人道德修养 D. 维护西周礼乐制度

3. 先秦儒家主张“爱由亲始”,而董仲舒着重推崇“远之而大”,主张“摆脱宗法思想的局限,跳出家族的小圈子,面向天下,实行爱及四夷的王道政治”。董仲舒的这些思想( )

A. 摆脱了传统“家国同构”观念束缚 B. 旨在削弱宗法伦理思想的影响

C. 适应了汉朝“大一统”的时代需求 D. 使得儒学形成严密的思想体系

4. 《诗》《书》等原是孔子编订的私学教材,至汉代,位列官方史书《汉书》的《艺文志》第一大部类“六艺略”。导致这一变化的主要原因是( )

A. 官方禁止私学教育 B. 吸取秦暴政而亡的历史教训

C. 儒学取得尊崇地位 D. 司马迁撰写《史记》的影响

5. 如表为隋唐、两宋节妇烈女(单位:人)的对照表。对表中数据变化解读合理的是( )

朝代 统治年限 节妇数 烈女数 节烈合计

隋唐 326年 32 29 61

两宋 319年 152 122 274

A. 门第观念深入人心 B. 政府政策影响婚姻观念

C. 理学强化伦理关系 D. 儒学对民间的影响有限

6. 王阳明提出“良知”说,认为只要去除物欲的“昏蔽”,人人皆可为“圣人”,一定程度上突破了社会阶层的意识形态界限。王阳明的“心学”( )

A. 实现了社会阶层的整合 B. 否定了存理去欲的旧观念

C. 取代了程朱理学的地位 D. 突出了不迷信传统的权威

7. 李贽认为:天下最好的文章,都是作者真性实情的流露,性情已真,则其文无所不真;不管什么时代,不拘何种体裁,都显示出作者的精神风貌,都是真有价值的。由此可知,李贽( )

A. 开启了明清时期的民主启蒙 B. 鼓励人们追求合理欲望

C. 反对理学束缚主张人性解放 D. 主张把天理人欲相结合

8. 顾炎武强烈批判“私天下”的君主专制,主张君主应放权给地方政府,加强地方自治改革地方弊政,大力发展国家经济,解决民众的生活和生存问题。其主张( )

A. 体现了经世致用思想 B. 代表早期资本家利益

C. 体现了重农抑商观念 D. 启示了近代思维方法

9. 宋代是中国学术史上的重要时期。《十三经》和《十七史》的印行,地方史志的编纂,许多数学、工艺、医药和科技著作的问世,大型类书和丛书的编印都在这一时期。据此能说明( )

A. 活字印刷术是当时主要印刷技术 B. 中国古代文化在世界领先

C. 学术的发展推动了印刷术的普及 D. 印刷术发展促进学术传播

10. 中国古代在天文学领域特别注意对天象位置的观察和历法的制订,形成了以算术、代数、几何为主要内容,以算筹、珠算为主要计算工具的数学体系。据此可知,我国古代科技( )

A. 曾经长期领先世界 B. 注重解决实际问题 C. 具有整体性的特征 D. 形成了独立的体系

11. 唐代学者张怀瓘在其《书议》中评价某一字体:“……非草非真,离方遁圆,在乎季孟之间,兼真者谓之真行,带草者谓之行草。”该字体是( )

A. 小篆 B. 隶书 C. 行书 D. 草书

12. 宋代是中国山水画的高峰,如图是北宋范宽的《溪山行旅图》,明代画论大家董其昌评价其为“宋画第一”。据此推测这幅作品( )

A. 关注自然与人的审美取向

B. 描绘市井生活的民俗风情

C. 展示江南地区的自然环境

D. 体现文人画的技艺与旨趣

13. 《诗经》中有不少篇章表达周人对“天”的敬畏,但也有大量诗篇宣泄怨天、反天命、抗天命的情绪,越往西周后期这种情绪越突出。这反映出当时( )

A. 社会动荡思想消沉

B. 周朝分封引发民心思变

C. 人文意识逐渐增强

D. 宗法伦理取代天命意识

14. 下表是部分唐诗的摘录,从表中内容可推断出( )

诗人 诗句 出处

李白 “炉火照天地,红星乱紫烟。” 《秋浦歌》

罗隐 “一片丝罗轻似水,洞房西室女工劳。” 《绣》

白居易 “右手秉遗穗,左臂悬敝筐。” 《观刈麦》

颜仁郁 “半夜呼儿趁晓耕,赢牛无力渐艰行。” 《农家》

A. 诗歌创作源于劳动生活

B. 农业生产得到快速发展

C. 田园诗歌是唐朝的主流

D. 浪漫主义主导诗歌创作

15. 鸦片战争结束后,林则徐、魏源提出了“师夷长技以制夷”的军事变革思想,“以守为战”、“以守为款”,让外国人听我方调度,以达到“以夷攻夷”、“以夷款夷”。该主张( )

A. 使中西方的思想融合成为必然

B. 抛弃传统的华夷观念

C. 体现部分国人主动向西方学习

D. 能有效抵御外来侵略

16. 19世纪末,天演学说走红,立宪之议高扬,各种变政历史、亡国历史、维新传记纷纷出版,各种醒华、救华、兴华的刍议、高议、新议竞相提出。这说明当时( )

A. 民主政治付诸实践

B. 救亡图存成为时代主题

C. 研究历史蔚然成风

D. 儒家正统地位已经动摇

17. 陈独秀认为“科学之兴,其功不在人权说下,若舟车之有两轮”,号召人们要以科学的态度来分析、认识问题;鲁迅也大力宣传科学思想,认为“科学能教道理明白,能教人思路清楚”。他们这一做法旨在( )

A. 反对迷信盲从心理

B. 批判尊孔复古思潮

C. 抨击北洋军阀统治

D. 促使国民个性解放

18. 某学者将民国初年某场运动的性质概括为“以自主、进步、进取、世界、实利、科学替代奴隶、保守、退隐、锁国、虚文、想象,遂有人生观的革命和国民性的变革”。这场运动旨在( )

A. 抨击儒家思想

B. 再造伦理道德

C. 改造国民思想

D. 推广西方科学

19. 1918年,李大钊指出十月革命是“二十世纪中世界革命的先声”,并发表文章批驳反马克思主义思潮。与此同时,随着中国产业工人发展壮大,一些革命知识分子积极向工人作革命宣传,并建立了联系。这说明当时( )

A. 马克思主义已成为主流思想

B. 工人运动开始进入新阶段

C. 工农联盟建立推动革命发展

D. 新文化运动发生根本变化

20. 1923~1924年,孙中山认为,要在中国实现民生主义,关键在于要防止少数人垄断土地和资本。因此,“国民党对于民生主义定了两个办法,第一个是平均地权,第二个是节制资本”。这表明孙中山( )

A. 关注劳苦大众的生存问题

B. 对军阀专制深恶痛绝

C. 意识到国共合作的重要性

D. 准备发动国民大革命

21. 孙中山晚年在做新三民主义演讲时明确声称:“三民主义就是救国主义”,“想救中国,中国民族永远存在,必要提倡民族主义”。这反映出新三民主义( )

A. 反对殖民侵略的鲜明特征

B. 指明了民族独立的正确道路

C. 植根于优秀民族文化传统

D. 建构起民族革命的思想体系

22. 孙中山民族主义中的大同思想,民权主义的权能区分,对自由平等之体识,以及民生史观,皆脱胎于中国传统文化;五权宪法中之三权、社会和谐之进化观,对地价税之征课,都受西方学者的影响。据此可知,孙中山的思想( )

A. 适应了中国国情

B. 具有中西融合性

C. 蕴含着与时俱进

D. 有助于革命进行

23. 1930年毛泽东第一次提出“中国革命斗争的胜利要靠中国同志了解中国情况”著名论断,后来他又把这一思想展开为“中国这个客观世界,整个地说来,是由中国人认识的,不是在共产国际管中国问题的同志们认识的。”在此,毛泽东意在强调( )

A. 创新革命理论

B. 共产国际的特殊性

C. 坚持独立自主

D. 革命道路的重要性

24. 1957年2月,毛泽东发表的《关于正确处理人民内部矛盾问题》指出,国内阶级斗争已经基本解决,人民内部矛盾的解决,应该从团结出发,经过批评与自我批评,达到团结的目的。该文章的发表,旨在( )

A. 明确舆论宣传方向

B. 调动各阶层建设社会主义的积极性

C. 巩固社会主义制度

D. 营造宽松的科学研究和文艺创作环

25. 1977年5月,邓小平指出“一定要在党内造成一种空气:尊重知识,尊重人才”,“不论脑力劳动,体力劳动,都是劳动”,并重申“知识分子是工人阶级的一部分”。邓小平的这一论断( )

A. 否定了“两个凡是”的错误

B. 开启了改革开放的历程

C. 确立了“科教兴国”的战略

D. 促进了人们的思想解放

第II卷(非选择题)

二、材料解析题(本大题共4小题,共50.0分)

26. 阅读材料,完成下列要求。

材料一:孔子以“礼”为核心,主张君臣的权力应该以礼为界限。和孔子所认识的君不君、臣不臣是社会的失序不同,孟子认为君臣无常位是正常的,君主只有爱民、保民才能赢得民的归顺,才能使君权稳固和扩大,社会才能真正稳定。荀子的时代为了建立适合统一中央集权政治的新秩序,他主张礼法并用、王霸兼采来加强君权。

——摘编自张亲霞《先秦儒家王权思想的历史演变》材料二:朱熹认为君权缺乏有效的外在制约,因此必须“正君心”,“人主之心一正,则天下事无有不正”。与先秦的君权约束机制相比,朱熹的“以理制欲”学说增加了董仲舒的“灾异遣告”论。朱熹认为,无论是内在的道德规范和外在的约束都建立在君主的主观自觉上。因此,朱熹提出“君臣共谋”的理论以加强对君主独断的防范。

——摘编自《对朱熹君权制约论的历史性考察》

(1) 根据材料一并结合所学知识,简析孔子、孟子、荀子对君权思想认识上的不同及其共同目的。

(2) 根据材料二并结合所学知识,指出朱熹对君权思想的发展。

(3) 根据材料并结合所学知识,分析儒家君权思想对中国古代政治发展的影响。

27. 阅读下列材料,回答问题。

材料一:市民阶层对通俗文化的需求增强,因科举废行而入仕无门的下层知识分子的介入,以及戏剧自身的发展,促成了元杂剧在短时间走向繁荣……元曲的兴起与发展,有着复杂的原因。首先,元代的社会现实是元曲兴起的基础,元朝疆域辽阔,城市经济繁荣,宏大的剧场,活跃的书会和日夜不绝的观众,为元曲的兴起奠定了基础;其次,元代各民族文化相互交流和融化,促进元曲的形成;再次,元曲是诗歌本身的内在规律及文学传统继承、发展的必然结果。

——摘编自谢士霞、王晓燕《元代元曲兴起的原因浅析》材料二:明代中后期,南方戏曲蓬勃发展,剧作家和表演艺术家大量涌现,剧本创作十分活跃。戏曲表演遍及城乡。其中徽州府的戏曲尤为繁荣,观戏听曲成为徽州商人生活的重要内容。潘之恒是当时影响很大的戏曲评论家,他成长于酷爱戏曲的徽州商贾世家,成年后长期活动于南京、苏州和扬州一带,与汤显祖、李贽等人颇有交往,曾在南京“顾氏馆”主持和参与戏曲演出百余场。

——摘编自韩结根《明代的新安商人与戏剧》

(1) 根据材料一并结合所学知识,分析元曲兴起的原因和影响。

(2) 根据材料二,概括明代中后期南方戏曲繁荣的表现。

28. 阅读材料,完成下列要求。

材料一:在西方近代工业文明的冲击下,中国传统制度逐渐解体,儒学走向衰落,中国面临亡国、亡种、亡教的危机。面对这种危机和挑战,康有为积极求“变”,对儒学进行改造和重构。康有为模仿基督教,创立并倡导孔教,以宗教的形式重建儒学,为儒学的发展及其作用的发挥寻求合适的形式。他利用今文经学诠释经典的方法,将西方进化论、民主政治和人道主义思想等融入儒学的思想体系。此外,康有为还尝试将科学研究方法引入儒学研究,但他对科学并不盲崇,而是认为科学与道德各有其作用和边界。

——摘编自邓林华《守常与应变——康有为与儒学现代转型》材料二:其实,我们可以看到,五四前期的新文化运动并没有全部反传统,他们强烈反对的只是儒家文化中的许多糟粕。但知识分子的行为方式毫无疑问是猛烈的,对儒家糟粕的攻击是激烈的。儒家传统文化是一个结构性的框架,它是一个整体,文化中的各个部分是统一的,即使是它的糟粕,也与儒家文化的精华乃至整体有着千丝万缕的联系。可是,当它的一部分,尤其是一个影响了中国人几千年的部分受到猛烈攻击时,它的整体框架便动摇了,人们甚至会怀疑它的全部都是错误的。就这样,儒家文化在中国人心中的地位开始动摇了。

——摘编自薛超良、刘思悦《新文化运动对儒家文化的影响》

(1) 根据材料一,概括康有为变革儒学主张的特点,并结合所学知识指出其主要目的。

(2) 根据材料二,指出新文化运动对儒学的态度,并结合所学知识简析新文化运动的影响。

29. 阅读下列材料,回答问题。

材料一:在十月革命的强烈影响下,马克思主义在中国的传播从1918年起进入了一个崭新的阶段。并于“五四”之后以异常迅猛之势形成高潮。研究马克思学说的团体相继在各大城市组成,一个个传播马克思主义的中心活跃于各地论坛。舆论界表现出来的热情,正是反映出马克思主义适应灾难深重的中国社会改革之急需。马克思主义在先进的中国人的心目中,已经不再仅仅是被当作西方社会主义的一种新奇流派来看待,而是被作为能够使国家民族解危救难的理论和方法受到热切欢迎。

——摘编自《胡绳论“从五四运动到人民共和国成立”》材料二:为总结大革命失败的经验教训,纠正陈独秀的右倾机会主义错误,在共产国际的帮助下,中共中央于汉口秘密召集紧急会议,即八七会议。中国革命从此开始由大革命失败到土地革命战争兴起的历史性转变。……在大革命失败后中国革命道路的艰辛探索中,以毛泽东为代表的中国共产党人,不断从失败中总结经验,在反对“左”倾机会主义的斗争中,把马克思列宁主义同中国革命的具体实践相结合,终于探索出一条具有中国特色的农村包围城市、武装夺取政权的革命道路。

——摘编自丁俊萍《马克思主义中国化史》第一卷

(1) 根据材料一,指出马克思主义传播在“五四”之后形成“高潮”的表现。

(2) 根据材料二并结合所学知识,指出“具有中国特色的革命道路”,从马克思主义中国化的角度,分析其开辟的意义。

答案和解析

1.【答案】C

【解析】根据材料“遵循客观规律,不任意妄为”可知,道家思想主张尊重客观规律,利用客观规律,强调人的主观能动性,这有利于天人关系的和谐,故C项正确;

材料中的道家思想有利于天人关系的和谐,并不是“无可取之处”,故A项错误;

道家思想主张尊重客观规律,利用客观规律,而非反对,故B项错误;

道家思想不符合春秋战国时期的政治现实,故D项错误。

故选:C。

本题考查百家争鸣,解题的关键是解读材料“遵循客观规律,不任意妄为”的主旨,结合道家的思想主张及其影响分析。

本题考查道家的思想,侧重考查学生解读分析材料、调用所学知识的能力。

2.【答案】B

【解析】依据材料可知,墨家主张选贤任能,打破旧的等级观念;法家主张以法治国,不论关系亲疏和尊卑,由此可知,二者都冲击了传统观念,具有一定革新思想,故B项正确;

墨家代表平民利益,其思想反映了民众的迫切愿望,法家代表地主阶级利益,不能反映民众的迫切愿望,故A项错误;

材料没有涉及个人道德修养,故C项错误;

材料中墨家和法家的思想均反对礼乐制度,而非维护,故D项错误。

故选:B。

本题考查百家争鸣,解题的关键是解读材料中墨家和法家的思想,结合墨家和法家的阶级立场和思想特点分析。

本题考查墨家和法家思想的特点,侧重考查学生解读材料、调用所学知识比较分析的能力。

3.【答案】C

【解析】根据材料“摆脱宗法思想的局限,跳出家族的小圈子,面向天下实行爱及四夷的王道政治”可知,董仲舒的这一观点符合当时汉武帝要求实行大一统在文化领域的政治要求,故C正确;

A项“摆脱”说法片面,排除;

B不符合题干主旨,排除;

D项题干不能体现,排除。

故选:C。

本题考查汉代儒家思想演变,依据材料“摆脱宗法思想的局限,跳出家族的小圈子,面向天下实行爱及四夷的王道政治”等信息并结合所学知识进行分析。

本题考查中国古代儒家思想演变情况,要求运用所学分析解读题干信息,可用排除法解决问题,难度适中。

4.【答案】C

【解析】《诗》《书》由孔子的私学教材最后位列汉代官方史书的第一大部类,反映了孔子和儒家思想地位的提升,结合所学知识可知,导致这一变化的原因是汉武帝尊崇儒术,儒家思想成为官方正统,C项正确。

A项官方禁止私学教育不是导致这一变法的主要原因,排除;

B项吸取秦暴政而亡的历史教训与材料无关,排除;

D项材料未体现,排除。

故选:C。

本题主要考查的是儒家思想,解答本题需要掌握汉代儒学尊崇地位的确立。

本题主要考查的是儒家思想,侧重考查学生解读分析材料、调用所学知识的能力。

5.【答案】C

【解析】隋唐统治年限比两宋时间长,但是节妇烈女却不如两宋多,说明两宋时期由于理学的发展,对妇女的束缚增强,也就是说理学强化了伦理关系,故选C项;

题干仅提到了节妇烈女数量在唐宋间的变化,并没有提到与门第相关的信息,所以不能反映门第观念深入人心,排除A项;

理学到南宋以后才成为官方统治思想,影响到政府的政策,而题干涉及到的是两宋时期,二者时间上不符,排除B项;

儒学对民间的影响很大,而不是有限,D的说法不符合史实,排除D项。

故选:C。

本题考查宋明理学,提取材料中隋唐统治年限比两宋时间长,但是节妇烈女却不如两宋多的信息及所学宋明理学的影响分析作答。

本题考查宋明理学,旨在考查学生解读材料、分析理解、运用所学知识解决问题的能力和史料实证、历史解释等素养。

6.【答案】D

【解析】材料中“人人皆可为‘圣人’”等,突出了不迷信传统的权威,D项正确;

材料没有相关阶层整合的信息,排除A项;

材料中的主张彰显了人的主体意识,并没有否定存理去欲的旧观念,排除B项;

材料无法体现王阳明的“心学”取代了程朱理学的地位,排除C项。

故选:D。

本题主要考查的是宋明理学,解答本题的关键是对宋明理学知识的把握。

本题主要考查的是宋明理学,考查学生根据所学分析解读信息能力,考查了历史解释和史料实证素养。

7.【答案】C

【解析】据“真性实情的流露,性情已真”可知,李贽主张解放人性,反对理学对人们的束缚,故选C项;

明代李贽思想很快便湮没无闻,新时代的民主启蒙开启于晚清时期,排除A项;

据“真性实情的流露,性情已真”可知,其主要涉及对人性的解放,并未提及人的欲望,排除BC项;

故选:C。

本题主要考查的是儒家思想,解答本题需要结合李贽的思想主张分析。

本题主要考查的是儒家思想,旨在考查学生解读材料、分析理解、运用所学知识解决问题的能力。

8.【答案】A

【解析】根据“主张君主应放权给地方政府,加强地方自治改革地方弊政,大力发展国家经济,解决民众的生活和生存问题。”可得出顾炎武主张要解决现实中的实际问题,体现了经世致用的主张,A项正确;当时中国没有资本家,排除B项;材料反映的是工商皆本,而不是重农抑商,排除C项;近代思维方式是理性与科学的,与顾炎武的主张无关,排除D项。

故选:A。

本题主要考查了明清之际的儒家思想,要求学生结合明清之际儒家思想的特征及影响来分析。

本题主要考查了明清之际的儒家思想,侧重考查考生灵活运用所学知识,准确把握材料主旨的能力。

9.【答案】D

【解析】据材料“《十三经》和《十七史》的印行,地方史志的编纂,许多数学、工艺、医药和科技著作的问世,大型类书和丛书的编印,都在这一时期”可知,印刷术的普及应用有利于推动文化的发展,D项正确;

材料阐述的是印刷业普及应用与学术文化发展之间的关系,未涉及到究竟是使用何种技术印刷,排除A项;

材料没有对世界其它地区的文化与中国文化对比,排除B项;

C项因果关系逻辑颠倒,故排除。

故选:D。

本题考查中国古代的科技成就,考生需要结合四大发明的影响来回答。

本题主要通过中国古代的科技成就来考查考生阅读史料、获取与解读信息、调动与运用知识等能力和史料实证、历史解释等素养。

10.【答案】B

【解析】根据材料“中国古代在天文学领域特别注意对天象位置的观察和历法的制订,形成了以算术、代数、几何为主要内容,以算筹、珠算为主要计算工具的数学体系”并结合所学知识可知,我国古代天文学注重通过算术、代数、几何等内容解决实际问题,B项正确;

材料无法得知古代科技的排名,排除A项;

材料看不出具有整体性,排除C项;

材料得不出古代科技形成独立体系,排除D项。

故选:B。

本题主要考查了中国古代科技,要求学生结合中国古代科技发展的特征及影响来分析。

本题主要考查了中国古代科技,侧重考查考生灵活运用所学知识,准确把握材料主旨的能力。

11.【答案】C

【解析】从材料中的“非草非真”“兼真者谓之真行,带草者谓之行草”可以看出,该字体介于楷(真)书和草书之间,结合所学知识可知,行书兼具楷书的规矩和草书的放纵,故C正确,排除D项;

小篆笔画圆润,体式工整,故排除A;

隶书一波三折,蚕头雁尾,故排除B。

故选:C。

本题考查中国古代的书画成就,题干中的关键信息是“非草非真”“兼真者谓之真行,带草者谓之行草”。

本题主要通过中国古代书法艺术的发展来考查考生阅读史料、获取与解读信息、调动与运用知识等能力。

12.【答案】D

【解析】图中的山水画作品《溪山行旅图》属于文人画,讲求借物抒情言志,体现了文人画的技艺与旨趣,故D正确;

该画中没有人物,故排除A;

B项说的是风俗画,不是文人画,故排除B;

该画注重抒情言志,而不是展示自然风景,故排除C。

故选:D。

本题考查中国古代的书画成就,考生需要结合文人画的特点来回答。

本题主要通过中国古代的书画成就来考查考生对基础知识的理解、迁移与运用的能力。

13.【答案】C

【解析】材料体现的是周人由对天的敬畏转向宣泄怨天、反天命、抗天命的情绪,说明的是当时人文意识的觉醒,C项正确;

材料与思.想消沉的说法无关,排除A项;

材料与民心思变的说法无关,排除B项;

材料未涉及宗法血缘关系,排除D项。

故选:C。

本题考查中国古代的文学成就,考生需要结合周朝的政治文化特点来回答。

本题主要通过《诗经》来考查考生阅读史料、获取与解读信息、调动与运用知识等能力和史料实证、历史解释等素养。

14.【答案】A

【解析】从材料摘录的诗句内容来看,描写的都是手工业和农业生产的情况,体现诗歌创作源于劳动生活,A项正确。

B项无法从材料得出,排除;

C项与史实不符,且摘录的诗句也不都是田园诗,排除;

材料中《观刈麦》《农家》都是现实主义诗作,故无法得出D项,排除。

故选:A。

本题考查中国古代的文学成就。考生需要结合唐诗的艺术成就来回答。

本题主要通过唐诗来考查考生阅读史料、获取与解读信息、调动与运用知识等能力。

15.【答案】C

【解析】依据材料“鸦片战争结束后,林则徐、魏源提出了‘师夷长技以制夷’的军事变革思想”可知,反映的是受鸦片战争的震动,林则徐、魏源等有志之士主张学习西方先进的军事技术,故C项正确;

材料反映的是鸦片战争后部分国人主动向西方学习,不是说明“中西方的思想融合成为必然”,故A项排除;

BD项说法绝对化,排除。

故选:C。

本题考查新思想的萌发,解题的关键是解读材料“鸦片战争结束后,林则徐、魏源提出了‘师夷长技以制夷’的军事变革思想”的主旨,结合新思想萌发的背景和内容分析。

本题考查新思想萌发的内容,侧重考查学生解读分析材料、调用所学知识的能力。

16.【答案】B

【解析】结合所学知识可知,19世纪末,列强掀起瓜分中国的狂潮,民族危机日益加深,因此这一时期各种救亡图存的论调兴起,B项正确。

当时民主政治并未付诸实践,排除A项;

当时研究各种历史也是为救亡图存服务,排除C项;

新文化运动动摇了儒家思想的正统地位,排除D项。

故选:B。

本题主要考查戊戌维新运动。要求学生结合戊戌维新运动的背景及过程来分析。

解答本题要搞清楚戊戌维新运动的背景及过程,学生要有一定的结合所学知识理解材料的能力。

17.【答案】A

【解析】新文化运动的倡导者希望人们以科学的态度分析和认识问题,就是要反对迷信、盲从,A项正确;

材料没有体现他针对的是批判尊孔复古思潮,排除B项;

材料并未涉及对北洋军阀统治的抨击,排除C项;

新文化运动的倡导者强调个性解放符合史实,但主要是借助于提倡资产阶级新道德,排除D项。

故选:A。

本题主要考查新文化运动,要求学生结合新文化运动的特征和影响来分析。

本题主要考查新文化运动,侧重考查学生灵活运用所学知识,准确把握材料主旨的能力。

18.【答案】C

【解析】依据材料“以自主、进步、进取、世界、实利、科学替代奴隶、保守、退隐、锁国、虚文、想象,遂有人生观的革命和国民性的变革”并结合所学可知,该运动是新文化运动,改造国民思想是其主要目的,故C项正确;

ABD三项都是其实现思想改造的手段,而不是目的,故ABD三项错误。

故选:C。

本题考查新文化运动,解题的关键是解读材料“以自主、进步、进取、世界、实利、科学替代奴隶、保守、退隐、锁国、虚文、想象,遂有人生观的革命和国民性的变革”,结合新文化运动的目的分析。

本题考查新文化运动的目的,侧重考查学生解读分析材料、调用所学知识的能力。

19.【答案】B

【解析】根据“与此同时,随着中国产业工人发展壮大,一些革命知识分子积极向工人作革命宣传,并建立了联系。”可得出此时马克思主义已经在中国传播,并积极向工人阶级宣传,推动工人运动开始进入新阶段,B项正确;

材料未体现马克思主义已成为主流思想,排除A项;

材料未涉及工农联盟,排除C项;

新文化运动是20世纪初中国一些先进知识分子发起的反对封建主义的思想解放运动,未发生根本变化,排除D项。

故选:B。

本题主要考查马克思主义在中国的传播,要求学生结合马克思主义在中国传播的表现和影响来分析。

本题主要考查马克思主义在中国的传播,侧重考查学生灵活运用所学知识,准确把握材料主旨的能力。

20.【答案】A

【解析】材料“平均地权”“节制资本”体现了扶助农工的政策,表明孙中山对劳苦大众的关注,A项正确;

材料中孙中山反对少数人垄断社会财富,不是反对军阀专制,排除B项;

材料反映的是孙中山的民生主义,即社会革命思想,没有体现国共合作和其准备发动大革命,排除CD项。

故选:A。

本题考查孙中山的三民主义,需要考生掌握三民主义的含义。

本题考查孙中山的三民主义,旨在考查学生解读材料、分析理解、运用所学知识解决问题的能力。

21.【答案】A

【解析】近代中国是受西方列强殖民侵略的半殖民地半封建社会,材料中孙中山强调“三民主义就是救国主义”“想救中国,中国民族永远存在,必要提倡民族主义”表明,新三民主义具有反对殖民侵略的鲜明特征,故A正确;

材料中虽强调民族主义,但并没有体现民族独立的道路和民族革命思想体系,故排除BD;

材料没有体现传统文化,故排除C。

故选:A。

本题考查孙中山的三民主义,考生需要结合新三民主义的主要内容来回答。

本题主要通过孙中山的三民主义来考查考生阅读史料、获取与解读信息、调动与运用知识等能力和史料实证、历史解释等素养。

22.【答案】B

【解析】根据材料“孙中山民族主义中的大同思想……皆脱胎于中国传统文化”“五权宪法中之三权、社会和谐之进化观……都受西方学者的影响”等信息可知,孙中山的民族主义思想传承了中国传统思想,其五权宪法思想借鉴了西方思想,说明孙中山的思想具有中西融合的特点,B项正确;

材料内容主要体现了孙中山思想的来源问题,没有体现适应中国国情的信息,排除A项;

孙中山思想具有与时俱进的特点,但材料内容没有体现其思想蕴含着的与时俱进的特点,排除C项;

孙中山思想促进了我国民主革命的发展,但材料内容没有体现孙中山思想对推动我国革命的影响,排除D项。

故选:B。

本题考查孙中山的三民主义,考生需要结合三民主义形成的背景及其特点来回答。

本题主要通过孙中山的三民主义来考查考生阅读史料、获取与解读信息、调动与运用知识等能力和史料实证、历史解释等素养。

23.【答案】C

【解析】据题意可知,毛泽东认为中国的革命情况只有中国的同志才能了解,共产国际管中国问题的同志们对这一问题认识是不到位的,即中国的革命只能由中国的同志领导,要坚持独立自主,C项正确;

毛泽东强调的是中国的独立自主,不是创新革命理论、共产国际的特殊性和革命道路的重要性,排除ABD项。

故选:C。

本题主要考查毛泽东思想,要求学生结合毛泽东思想的内容和影响来分析。

本题主要考查毛泽东思想,侧重考查学生灵活运用所学知识,准确把握材料主旨的能力。

24.【答案】B

【解析】根据材料“国内阶级斗争已经基本解决,人民内部矛盾的解决,应该从团结出发,经过批评与自我批评,达到团结的目的。”结合所学知识可知,1956年召开的中共“八大”规定了党和人民的主要任务是集中力量、把我国尽快地从一个落店的农业国变为先进的工业国,因此毛泽东主张要正确处理人民内部矛盾以更好地建设社会主义,B项正确;

无法体现宣传方向,排除A项;

材料强调的是要正确处理人民内部矛盾以更好地建设社会主义,与巩固社会主义制度关系不大,排除C项;

D项是双百方针的作用,排除D项。

故选:B。

本题主要考查毛泽东思想,要求学生结合毛泽东思想的内容以及中共探索社会主义建设道路的表现来分析。

本题主要考查毛泽东思想,侧重考查学生灵活运用所学知识,准确把握材料主旨的能力。

25.【答案】D

【解析】根据材料中的“1977年5月”“不论脑力劳动,体力劳动,都是劳动”“知识分子是工人阶级的一部分”可知,邓小平这一论断改变了长期以来把知识分子看作资产阶级的“左”的认识,解放了人们的思想,D项正确;

否定了“两个凡是”的错误是1978年开始的真理标准问题的讨论,开启了改革开放的是1978年底召开的党的十一届三中全会,确立“科教兴国”战略是在1995年5月的全国科技大会上,排除A、B、C三项。

故选:D。

本题主要考查邓小平理论,要求学生结合邓小平理论的内容和影响来分析。

本题主要考查邓小平理论,侧重考查学生灵活运用所学知识,准确把握材料主旨的能力。

26.【答案】【小题1】不同点:孔子主张恢复周礼,强调君权的崇高地位;孟子主张君权受民权的制约,民贵君轻;荀子主张礼法并用,加强君权,以建立统一中央集权政治。相同:都是为了寻求解决社会问题的良方,重建社会秩序。

【小题2】发展:君权需要外在制约;要用儒家伦理约束君心;利用相权约束君权。

【小题3】积极:奠定了中国古代封建社会统治的理论基础,有利于维护国家统一;民本思想等有利于引导统治者实施良政,保障民生;强调对君主的约束,有利于防范暴政。

消极:容易形成等级观念、强调尊卑,不利于民主政治发展;神化君主,有利于维护专制。

【解析】本题主要考查的是儒家思想。第一问,解答本题需要掌握孔子、孟子、荀子对君权思想认识上的不同及其共同目的;第二问,解答本题需要掌握朱熹对的思想;第三问,解答本题需要掌握儒家君权思想对中国古代政治发展的影响。

本题主要考查的是儒家思想,考查考生阅读史料、获取与解读信息、调动与运用知识等能力和时空观念、史料实证、历史解释等素养。

27.【答案】【小题1】原因:市民阶层对通俗文化需求的增强;知识分子阶层加入创作队伍;元代的社会现实为元曲的兴起奠定了基础;民族文化的交流与融合;对前代文化的继承与发展。

影响:创新了传统文学形式;促进了通俗文学的发展;推动了古代戏剧艺术的发展。

【小题2】表现:剧本创作和戏剧表演人才辈出,佳作纷呈;戏曲表演遍及城乡,观戏听曲成为徽州商人生活的重要内容;出现了著名的戏曲评论家。

【解析】本题主要考查的是中国古代戏曲的发展历程、宋词和元曲,第一问可结合元曲兴起的原因和影响来分析;第二问结合明代中后期南方戏曲繁荣的表现分析。

本题主要考查的是中国古代戏曲的发展历程、宋词和元曲,侧重考查考生灵活运用所学知识,准确把握材料主旨的能力。

28.【答案】【小题1】特点:纳儒入教;援西入儒;将科学研究方法引入儒学研究。

目的:为维新变法提供理论基础,减少变法阻力。

【小题2】态度:激烈批判儒家糟粕。

影响:动摇了儒学的统治地位;弘扬了民主和科学思想,极大地解放了人们的思想;为五四运动的爆发做了思想准备。

【解析】本题主要考查了维新思想。第一问要求学生结合康有为变革儒学主张的特点来分析;第二问结合新文化运动对儒学的态度分析。

本题主要考查了维新思想,侧重考查考生灵活运用所学知识,准确把握材料主旨的能力。

29.【答案】【小题1】表现:各大城市出现研究团体;传播中心活跃;舆论界的热情。

【小题2】道路:农村包围城市、武装夺取政权的道路。意义:推动马克思主义原理同中国革命的具体实际相结合;是马克思主义在中国创造性的运用和发展;标志着毛泽东思想的形成;为中国革命胜利指明正确方向。

【解析】本题主要考查的是农村包围城市革命道路、马克思主义在中国的传播,第一问可结合马克思主义传播在“五四”之后形成“高潮”的表现来分析;第二问结合马克思主义中国化的表现分析。

本题主要考查的是农村包围城市革命道路、马克思主义在中国的传播,侧重考查考生灵活运用所学知识,准确把握材料主旨的能力。

第1页,共1页

同课章节目录