2022-2023学年新疆巴音郭楞州兵团第二师八一中学高一(上)期中历史试卷(含解析)

文档属性

| 名称 | 2022-2023学年新疆巴音郭楞州兵团第二师八一中学高一(上)期中历史试卷(含解析) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 144.6KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2023-01-02 11:55:46 | ||

图片预览

文档简介

2022-2023学年新疆巴音郭楞州兵团第二师八一中学高一(上)期中历史试卷

题号 一 二 总分

得分

注意事项:

1.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号填写在答题卡上。

2.回答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡对应题目的答案标号涂黑;如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案标号。回答非选择题时,将答案写在答题卡上,写在试卷上无效。

3.考试结束后,本试卷和答题卡一并交回。

第I卷(选择题)

一、单选题(本大题共25小题,共75.0分)

1. 原始人类经历了从群居到聚族而居,从采集到种植,从狩猎到饲养家畜的演进过程。推动上述演进的主要因素是( )

A. 建筑技术的进步 B. 人类学会人工取火 C. 饲养水平的提高 D. 生产工具的改进

2. 西周初期,在王室册命诸侯仪式上,受封者要进行盟誓。《左传》载:“昔周公、大公股肱周室,夹辅成王。成王劳之,而赐之盟曰:世世子孙无相害也。”卿大夫、士的册命以及子孙世袭爵位时也都要盟誓。西周盟誓活动的主要意图是( )

A. 维护嫡长子继承制 B. 维护宗族内部的团结

C. 稳固周朝统治秩序 D. 宣扬政权更替合法性

3. 《史记》记载:“(秦)民勇于公战,怯于私斗。”《资治通鉴》记载道:“秦被甲百万。山东之士被甲蒙胄以会战,秦人捐(除去)甲徒(空)褐以趋敌,左挈人头,右挟生虏。”这从侧面印证了商鞅变法的哪一项内容( )

A. 连坐法 B. 奖励军功 C. 奖励耕织 D. 重农抑商

4. 西汉初年,奉行“无为而治”的黄老之学,实行与民休息的宽松政策。到汉武帝时期实行“独尊儒术”。出现这一变化的主要原因是( )

A. 社会经济不断发展 B. 统治者对需家思想的敬仰

C. 黄老之学已经过时 D. 董仲舒对儒学进行了改造

5. 公元前112年中,汉武帝颁布《罢郡国铸钱令》,命令销毁原各郡国的私铸钱,将铸币权收归中央。这一措施( )

A. 改变了抑商政策 B. 加强了中央集权 C. 抑制了农业生产 D. 实现了国家统一

6. 东晋时期,琅邪王氏家族位高权重,与皇室势均力敌。当时百姓称之为“王与马,共天下”。材料主要说明东晋门阀政治( )

A. 取代皇权政治 B. 是对皇权政治的有益补充

C. 确保政权稳固 D. 一定程度上分散了皇权

7. 姓氏改革是孝文帝改革的重要内容,如拓跋氏改姓为元,步六孤氏改姓为陆,贺兰氏改为贺,独孤氏改姓为刘等。孝文帝上述做法( )

A. 推动了北魏政权的封建化 B. 顺应了民族交融的趋势

C. 促进了北方经济发展繁荣 D. 完成了鲜卑族汉化过程

8. 唐朝前期推行租庸调制,以丁为单位,缴纳固定数额的谷物、布帛和代役税。唐朝中期改行两税法,“唯以资产为宗,不以丁身为本”,除征收谷物外,原来征收的布帛等实物改为折钱计征。这一转变( )

A. 提高了商人的政治地位 B. 完成了实物税向货币税的过渡

C. 促进了商品经济的发展 D. 加强了政府对农民的人身控制

9. 下列选官制度的标准按顺序排列正确的是( )

世官制(夏商周)→军功授爵制(秦朝)→察举制(汉朝)→九品中正制(魏晋南北朝)→科举制(隋唐宋)

A. 血缘→军功→考试成绩→品行才学→门第声望

B. 功绩→血缘→考试成绩→品行才学→门第声望

C. 血缘→军功→门第声望→品行才学→考试成绩

D. 血缘→军功→品行才学→门第声望→考试成绩

10. 诗歌创作在唐朝进入了黄金时代。盛唐时,诗风开朗奔放、刚健清新;中唐时,诗风平实浅近,讽喻诗作大量涌现;而晚唐时,诗风凝重浓郁,有时凄婉悲怆。这反映出( )

A. 唐诗代表了中国文化最高水平 B. 社会变迁影响唐诗风格

C. 文学作品会直接反映王朝更替 D. 诗人气质决定唐诗风格

11. 元政府为经略台湾而设置的管理机构是( )

A. 澎湖巡检司 B. 宣慰司 C. 湖广行省 D. 宣政院

12. 元朝是我国历史上版图最大的朝代,元世祖忽必烈为了有效管辖辽阔疆域,建立了( )

A. 分封制 B. 郡县制 C. 军机处 D. 行省制

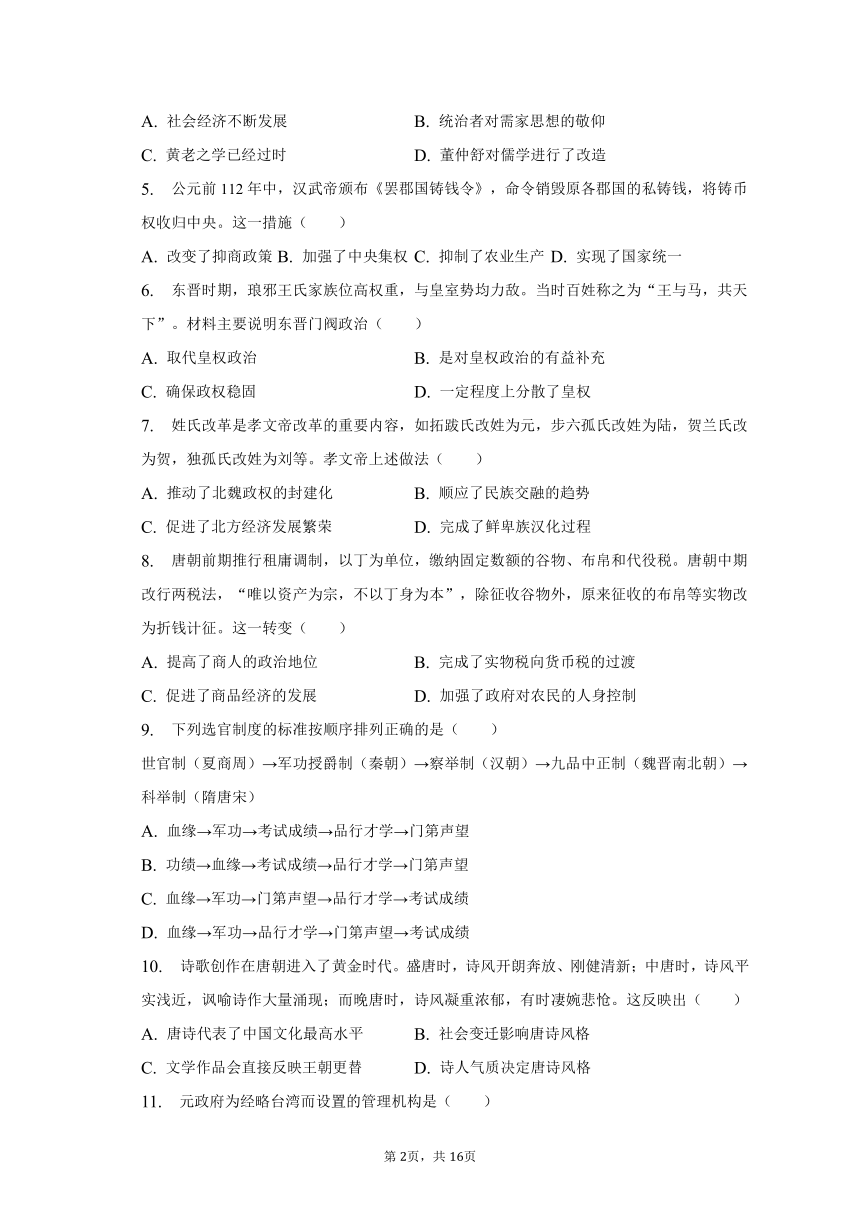

13. 公元10世纪到13世纪是继三国两晋南北朝之后又一个北方少数民族活跃的时期,少数民族政权在统一多民族封建国家发展中起到了重要作用。下面是某校学生用列表法梳理知识时制作的表格,由上到下应依此填写的是( )

少数民族 主要活动

916-1227建国,实行南北面官制度

政权都兴庆,创制文字,模仿北宋制度

与南宋长期对峙,后现“大定之治”

完成统一,创制文字,进行了制度创新

A. 契丹、党项、女真、蒙古 B. 鲜卑、女真、蒙古、满洲

C. 契丹、吐蕃、女真、满洲 D. 鲜卑、女真、党项、蒙古

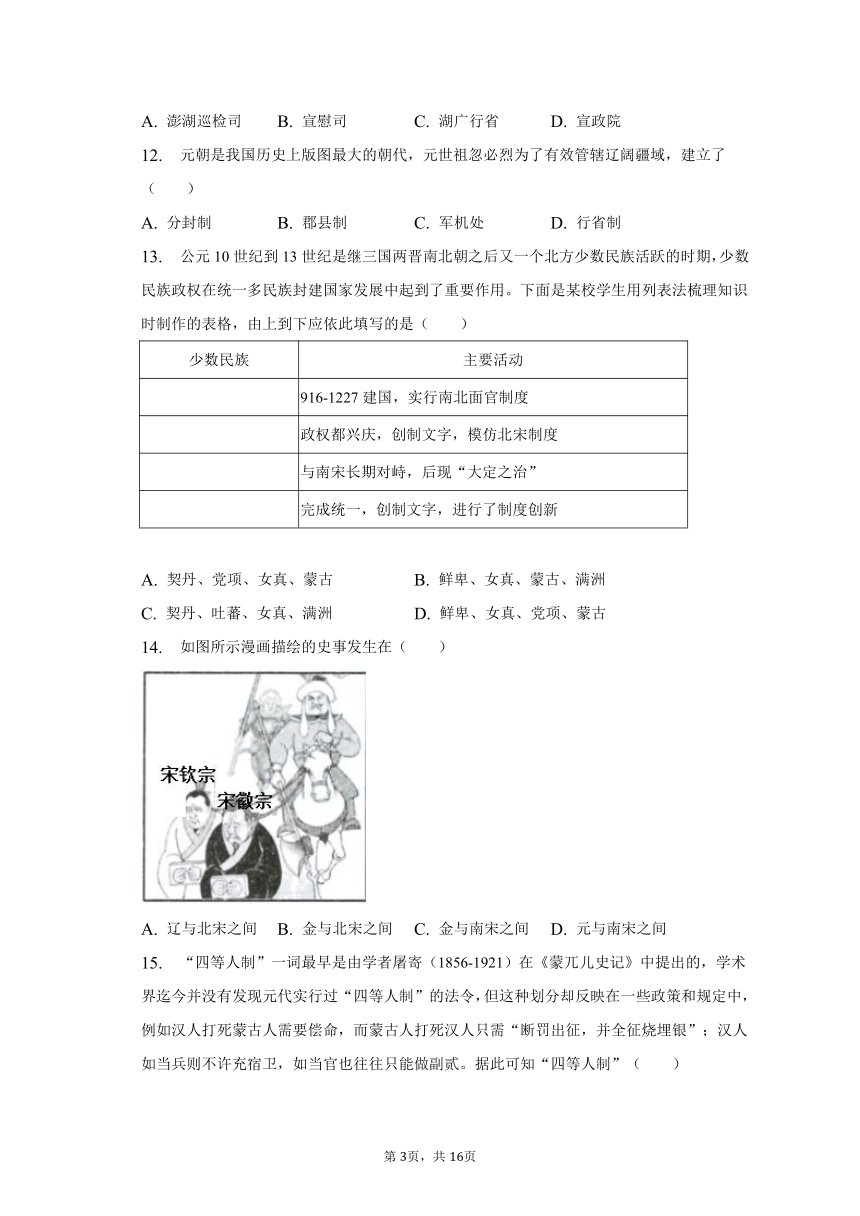

14. 如图所示漫画描绘的史事发生在( )

A. 辽与北宋之间 B. 金与北宋之间 C. 金与南宋之间 D. 元与南宋之间

15. “四等人制”一词最早是由学者屠寄(1856-1921)在《蒙兀儿史记》中提出的,学术界迄今并没有发现元代实行过“四等人制”的法令,但这种划分却反映在一些政策和规定中,例如汉人打死蒙古人需要偿命,而蒙古人打死汉人只需“断罚出征,并全征烧埋银”;汉人如当兵则不许充宿卫,如当官也往往只能做副贰。据此可知“四等人制”( )

A. 是后世学者虚构出来的一个历史概念 B. 处在最底层的南人指的是南方的汉人

C. 反映了元朝统治时期尖锐的民族矛盾 D. 适应了统一多民族国家发展的需要

16. 某一电影主题曲:“万众一心兮,群山可撼。……号令明兮,赏罚信。赴水火兮,敢迟留!上报天子兮,下救黔首。杀尽倭奴兮,觅个封侯。”其反映的历史事件是( )

A. 郑和下西洋 B. 戚继光抗倭 C. 郑成功收复台湾 D. 岳飞抗金

17. 15世纪初的明代,中国著名航海家郑和七次远洋航海。郑和下西洋虽以朝贡贸易为主,“政治挂帅”而忽视经济实利,有‘厚往薄来’之说,从而也使得远航难以为继,但却名垂青史……之所以名垂青史,是因为……依靠的不是坚船和利炮,而是宝船和友谊。”这段话赞誉( )

A. 郑和下西洋增加了明政府的财政收入 B. 中国明朝造船技术和航海技术精湛

C. 郑和下西洋促进了中外之间友好交往 D. 郑和下西洋推动了中国社会的转型

18. 清朝时期,部分官员向皇帝单独呈送密封报告,皇帝亲手批阅后返回,不经过其他中转、收发环节,形成了奏折制度。这种迅速、机密的联系方式,有利于( )

A. 提高了决策的效率 B. 完善了中枢机构 C. 削弱宰相的权力 D. 推动民主政治发展

19. 乾隆继位之初,曾裁撤军机处,但第二年又下旨:“目前两路军务尚未全竣,且朕日理万机,亦问有特召交出之事,仍须就近承办”,将其恢复,此后军机处“军国大计,惘不总揽”“内阁宰辅名存而已”。这表明

A. 清朝内阁权力得到加强 B. 清朝中央集权遭到削弱

C. 军机大臣获得宰相职位 D. 军机处有助于加强皇权

20. 王阳明认为:“天下之人心,其始亦非有异于圣人也,特其间于有我之私,隔于物欲之蔽,大者以小,通者以塞,人各有心,至有视其父子兄弟如仇雠者。”这反映了王阳明( )

A. 继承“性本恶” B. 倡导“格物致知” C. 强调“致良知” D. 强调“知行合一”

21. 面对“数千年未有之大变局”,中国社会各阶级为挽救危局做出了持续努力。其中,清朝统治阶级发动的以“自强”“求富”为目标的自救运动是( )

A. 太平天国运动 B. 洋务运动 C. 维新变法 D. 辛亥革命

22. 《南京条约》签订后,耆英等人面见道光帝时提出:“此后英国商民,如有与内地人民交涉案件,应即明定章程,英商归英国自理,内人由内地惩办,避免衅端。”这说明当时清政府( )

A. 已授予英国领事裁判权 B. 为了防止华夷杂处滋事

C. 缺乏近代司法主权观念 D. 迫切处理中英商务矛盾

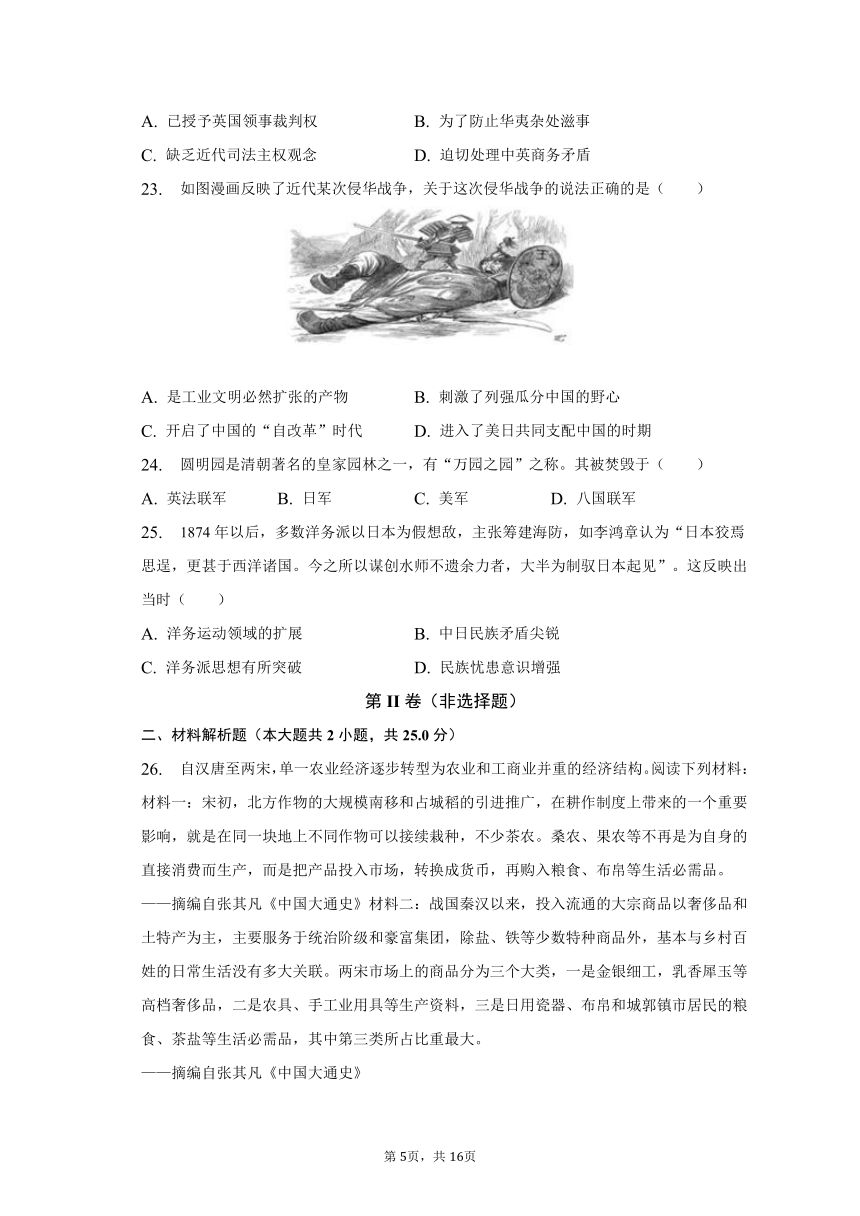

23. 如图漫画反映了近代某次侵华战争,关于这次侵华战争的说法正确的是( )

A. 是工业文明必然扩张的产物 B. 刺激了列强瓜分中国的野心

C. 开启了中国的“自改革”时代 D. 进入了美日共同支配中国的时期

24. 圆明园是清朝著名的皇家园林之一,有“万园之园”之称。其被焚毁于( )

A. 英法联军 B. 日军 C. 美军 D. 八国联军

25. 1874年以后,多数洋务派以日本为假想敌,主张筹建海防,如李鸿章认为“日本狡焉思逞,更甚于西洋诸国。今之所以谋创水师不遗余力者,大半为制驭日本起见”。这反映出当时( )

A. 洋务运动领域的扩展 B. 中日民族矛盾尖锐

C. 洋务派思想有所突破 D. 民族忧患意识增强

第II卷(非选择题)

二、材料解析题(本大题共2小题,共25.0分)

26. 自汉唐至两宋,单一农业经济逐步转型为农业和工商业并重的经济结构。阅读下列材料:

材料一:宋初,北方作物的大规模南移和占城稻的引进推广,在耕作制度上带来的一个重要影响,就是在同一块地上不同作物可以接续栽种,不少茶农。桑农、果农等不再是为自身的直接消费而生产,而是把产品投入市场,转换成货币,再购入粮食、布帛等生活必需品。

——摘编自张其凡《中国大通史》材料二:战国秦汉以来,投入流通的大宗商品以奢侈品和土特产为主,主要服务于统治阶级和豪富集团,除盐、铁等少数特种商品外,基本与乡村百姓的日常生活没有多大关联。两宋市场上的商品分为三个大类,一是金银细工,乳香犀玉等高档奢侈品,二是农具、手工业用具等生产资料,三是日用瓷器、布帛和城郭镇市居民的粮食、茶盐等生活必需品,其中第三类所占比重最大。

——摘编自张其凡《中国大通史》

材料三:城市格局和城郭限制的打破,深刻地揭示了宋代都市商业的发展。人口不断涌入城市中,城市较前代集中了更多的人口,尤以大城市为甚。

——漆侠《宋代经济史》请回答:

(1) 根据材料一并结合所学知识,概述宋代农业发展的新气象并分析其影响。

(2) 根据材料二并结合所学知识,分别指出宋代商业中商品构成和服务对象发生的变化。

(3) 根据材料三并结合所学知识,简述两宋时期城市商业兴盛的表现。

27. 阅读材料,回答问题。

材料一 1840年,圆明园内正上演着昆曲《惊梦》,歌舞升平……列强入侵的炮声……大清王朝纸醉金迷的沉梦就此被粉碎。

——摘编自音乐舞蹈史诗《复兴之路》解说词材料二列强入室……割我宝地,掠我财富。

材料三中国的版图在第二次鸦片战争前还像一个“大葡萄叶子”,可后来由于东北、西北大片地区的割让,已经变成了一个上半部分被挖去的残叶,好听些说它像“公鸡”的形状,其实是想掩盖我们的屈辱。

(1) 材料一中“入侵的炮声”来自哪次战争?列强发动这场战争的借口是什么?

(2) 请结合《南京条约》的相关内容,说明材料二中的“割我宝地,掠我财富”。

(3) 根据材料三,说明欲掩盖的屈辱是什么。试举一例说明第二次鸦片战争中列强带给中国的屈辱。

答案和解析

1.【答案】D

【解析】依据材料并结合所学可知,推动人类文明演进的主要因素是生产力的发展,具体表现为生产工具的改进,生产工具不断改进,劳动能力的不断提高,促进社会生产力的发展,推动人类文明的进步,故D项正确;

“人工取火”、“建筑技术进步”和“饲养水平的提高”都是生产力发展的影响,不能全面揭示人类文明发展的原因,故ABC三项错误。

故选:D。

本题考查人类文明的演进,解题的关键是解读材料,结合所学从生产力发展的表现和影响分析。

本题考查推动人类文明进步的原因,侧重考查学生解读分析材料、调用所学知识的能力。

2.【答案】C

【解析】依据材料信息并结合所学知识可知,通过盟誓活动,对受封者进行权力约束,统治阶层能够维护统治秩序、巩固政权,故C正确;

此活动并非指向嫡长子继承制、政权更替,也不局限于宗族内部团结,故排除ABD。

故选:C。

本题考查西周分封制,依据材料“西周初期,在王室册命诸侯仪式上,受封者要进行盟誓”等信息并结合所学知识进行分析。

本题考查中国古代早期政治制度,要求运用所学分析解读题干信息,可用排除法解决问题,难度适中。

3.【答案】B

【解析】材料讲的是秦国人英勇战斗,这从侧面印证了商鞅变法的奖励军功,故B项符合题意;

A是司法方面,不符合,排除;

C、D是经济方面,不符合,排除。

故选:B。

本题主要考查商鞅变法的主要内容,商鞅变法在军事上的主要措施:奖励军功,废除“世卿世禄制”--提高了军队的战斗力;打击了奴隶主旧贵族,提高了新兴地主阶级的政治地位,扩大了统治基础。

商鞅变法是中国古代秦国进行的废除奴隶制土地制度为核心,实现富国强兵的改革。考试重点关注变法的条件、主要内容、作用及评价。

4.【答案】A

【解析】“无为而治”是由于汉初恢复发展经济的需要;独尊儒术是汉武帝时期经济得到恢复发展,国力强大,加强专制主义中央集权的需要,表明这一变化的主要原因是社会经济的不断发展,故A正确;

BCD不是主要原因,排除。

故选:A。

本题考查汉武帝确立儒学独尊地位的措施,解题的关键:西汉初年,奉行“无为而治”的黄老之学,实行与民休息的宽松政策。到汉武帝时期实行“独尊儒术”。

本题难度中档,考查汉武帝确立儒学独尊地位的措施,汉武帝确立儒学正统地位,促进民族历史文化的进步,加强中央集权,有利于国家统一。

5.【答案】B

【解析】材料“将铸币权收归中央”有利于中央对经济的管理,从而有利于中央集权,B正确;

汉朝仍然实行抑商政策,排除A;

C材料中不能体现,排除;

此时,汉朝已经统一,排除D。

故选:B。

6.【答案】D

【解析】根据题干“王与马,共天下”可知,东晋时期门阀士族势力强大,在一定程度上可以分散皇权,故D选项正确。

题干只是强调了“共天下”,而不是取代皇权政治,故A项错误;

题干内容主要体现了东晋时期门阀士族势力对皇权具有一定威胁,而不是对皇权政治的有益补充,故B项错误;

东晋门阀士族势力强大,独立性强,不利于维护政权的稳定,故C项错误。

故选:D。

本题主要考查东晋的政治制度。解答本题需要根据题意并结合东晋门阀政治的相关知识分析。

本题主要考查东晋的政治制度,主要考查学生解读材料的能力、调动和运用所学的能力。

7.【答案】B

【解析】从材料中“姓氏改革是孝文帝改革的重要内容,如拓跋氏改姓为元,步六孤氏改姓为陆,贺兰氏改为贺,独孤氏改姓为刘等”可以看出,孝文帝的这一措施属于汉姓,顺应了汉族和少数民族融合的历史趋势,B符合题干要求;

改用汉人的姓,主要是推动社会风俗的转变,没有推动政权的封建化,A排除;

改姓名没有对经济发展产生影响,C排除;

材料只是改革的措施之一并不能,完成了鲜卑族的汉化过程,D排除;

故选:B。

本题主要考查北魏孝文帝改革,要求学生结合北魏孝文帝改革的特征和影响来分析。

解答本题要搞清楚北魏孝文帝改革的特和影响,学生要有一定的结合所学知识理解题干的能力。

8.【答案】C

【解析】唐代赋税改革便利了赋税征收,征收货币的做法也有利于促进商品经济发展,C项正确。

中国古代推行重农抑商政策,商人和商业受到压抑,所以赋税制度的变革并不能反映商人政治地位的提升,故排除A项;

唐代赋税依然征收谷物,没有完成实物税向货币税的过度,故排除B项;

“唯以资产为宗,不以丁身为本”说明唐代放松了对农民的人身控制,故排除D项。

故选:C。

本题考查中国古代赋税制度的演变。关键信息有:“唯以资产为宗,不以丁身为本。”

本题考查中国古代赋税制度的演变,考查学生结合所学,分析材料的能力。

9.【答案】D

【解析】根据所学知识,世官制意思是贵胄子弟依据贵族血缘可以世袭为官;军功授爵制意思是以战场上所立军功为依据授予官职;察举制是汉代开始实行的以品行才学作为选官的依据;九品中正制是魏晋南北朝时期以门第为依据的选官制;科举制是隋唐时期开始实行的,采用考试的办法依据考试成绩授予官职.

故选D

本题考查的是中国古代不同选官制度的依据,结合所学知识即可.

中国古代的选官制度经历了世官制(夏商周)→军功授爵制(秦朝)→察举制(汉朝)→九品中正制(魏晋南北朝)→科举制(隋唐宋),选官依据经历了从血缘--军功--品行才学--门第--成绩的演变.高考对这一知识的考查较多,平时应注意这方面的知识积累.

10.【答案】B

【解析】A.材料中没有比较信息,不能说明“最高水平”,排除A项;

B.结合所学知识可知,盛唐时,开疆拓土,国力强盛,所以,诗风开朗奔放、刚健清新;中唐时,社会矛盾增多,百姓生活困苦,诗风也转向平实浅近,讽喻诗作大量涌现;晚唐时,政治腐败,国力衰落,诗风凝重浓郁,有时凄婉悲怆。所以,社会变迁影响唐诗创作,B项正确;

C.文学作品属于艺术,不能作为直接史料证史,排除C项;

D.材料反映的是社会变迁对唐诗风格的影响,而非诗人气质,排除D项。

故选:B。

本题考查中国古代的文学成就,题干中的关键信息是不同时期的诗歌风格。

本题主要通过唐诗来考查考生对基础知识的理解、调动与运用知识的能力和唯物史观、时空观念、历史解释等素养。

11.【答案】A

【解析】根据材料“元政府为经略台湾而设置的管理机构”并结合所学知识可知,元政府设置澎湖巡检司管辖台湾地区,A项正确;

宣慰司是负责处理少数民族地区事务的,排除B项;

行省并未在台湾设置,排除C项;

宣政院负责处理佛教及管理西藏事务,排除D项。

故选:A。

本题考查元朝行省制度,根据题干“元政府为经略台湾而设置的管理机构”并结合元朝加强中央集权的措施进行回答。

本题考查元朝行省制度,考查学生根据材料进行分析解答的能力。

12.【答案】D

【解析】结合所学可知,元朝建立后,打破山川形便的划分依据,在地方推行行省体制,形成犬牙交错的局面,D项正确;

西周实行分封制,排除A项;

秦朝在全国推行郡县制,排除B项;

军机处是清朝雍正时期设立的,排除C项。

故选:D。

本题考查行省制,结合行省制设立的背景进行分析。

本题考查行省制,考查学生根据材料并结合所学进行分析解答的能力。

13.【答案】A

【解析】通过所学知识可知,实行南北面官制的是契丹政权,定都兴庆的少数民族政权是党项西夏政权,与南宋长期对峙,出现“大定之治”的是女真建立的金政权,在公元10至13世纪完成统一的主要政权是蒙古建立的元政权,故A项正确。

BCD项均与材料信息不符,故排除。

故选:A。

本题考查着我国少数民族政权的确立。主要考查宋朝时期我国民族政权的并立。

解答本题关键是学生通过材料结合所学知识分析中国古代少数民族政权的并立。主要考查学生基础知识掌握能力和材料信息解读能力。

14.【答案】B

【解析】从材料图片可以看出,宋徽宗和宋钦宗被金朝俘虏了,这是金朝灭亡北宋的事件,B正确;

ACD选项不符合材料的特征,排除。

故选:B。

本题考查多民族政权的并立,需要结合宋朝和金朝之间斗争的特点来解答。

本题考查多民族政权的并立,考查学生准确解读材料及运用所学知识解决问题的能力。

15.【答案】C

【解析】材料“例如汉人打死蒙古人需要偿命,而蒙古人打死汉人只需‘断罚出征,并全征烧埋银’;汉人如当兵则不许充宿卫,如当官也往往只能做副贰”体现了“四等人制”加剧了民族矛盾,不适应统一多民族国家的发展,故C正确,排除D;

A不符合材料“但这种划分却反映在一些政策和规定中”的描述,排除;

B与材料无关,材料没有强调“四等人制”的内容,排除。

故选:C。

本题主要考查了元朝政治制度,考生可根据材料“例如汉人打死蒙古人需要偿命,而蒙古人打死汉人只需‘断罚出征,并全征烧埋银’;汉人如当兵则不许充宿卫,如当官也往往只能做副贰”分析。

本题主要考查了元朝政治制度,侧重考查考生灵活运用所学知识,准确把握材料主旨的能力。

16.【答案】B

【解析】A.材料中涉及到对抗外来侵略,故排除;

B.根据“杀尽倭奴兮,觅个封侯”可知,这是戚继光抗倭事件,故正确;

C.材料中没有涉及到台湾的收复,故排除;

D.材料中没有涉及到岳飞抗金,故排除。

故选:B。

本题考查的是明朝的抗倭事件,侧重于考查的是戚继光抗倭。

本题考查的是戚继光抗倭,主要考查的是学生的概括能力和知识迁移能力。

17.【答案】C

【解析】根据“但却名垂青史……之所以名垂青史,是因为……依靠的不是坚船和利炮,而是宝船和友谊”可以看出,郑和下西洋通过朝贡贸易加强了中外之间的交流,是友好交往历史的印证,故C正确;

朝贡贸易不以营利为目的,不会增加收入,只会增加支出,排除A;

B项与材料主旨无关,排除;

D项不符合史实,中国社会并没有因此而转型,排除D。

故选:C。

本题主要考查我国的对外贸易,要求学生结合中国古代对外贸易的特征和影响来分析。

解答问题要搞清楚郑和下西洋的特点和影响,学生要有一定的结合所学知识理解材料的能力。

18.【答案】A

【解析】题干显示皇帝设立奏折制度,办事减少了办事环节,有利于决策效率的提高,故A正确。

B与题干无关,排除。

此时已经没有宰相,排除C。

D明显错误,排除。

故选:A。

本题考查清朝君主专制演进情况。关键信息是皇帝亲手批阅后返回,不经过其他中转、收发环节,形成了奏折制度。

本题考查明朝君主专制演进情况,旨在考查学生准确解读材料信息和分析问题的能力。依据材料结合所学知识可用排除法解决问题,难度适中。

19.【答案】D

【解析】

【分析】

本题考查军机处概况,要求运用所学分析解读题干信息。

【解答】

A.从题干中“内阁宰辅名存而已”,可以看出内阁的职权并没有加强,故A错误。

B.军机处的设立加强了君主专制,与削弱中央集权无关,且不符合清朝史实,故B错误。

C.军机处不是法定中央机构,军机大臣没有获得宰相职位,故C错误。

D.从题干中“且朕日理万机,亦问有特召交出之事,仍须就近承办”“将其恢复”,可以看出,皇帝使用军机处最重要的目的是为了加强自己的权力,故D正确。

故选D。

20.【答案】C

【解析】根据材料“天下之人心,其始亦非有异于圣人也,特其间于有我之私,隔于物欲之蔽,大者以小,通者以塞,人各有心,至有视其父子兄弟如仇雠”可知,王阳明认为圣人和常人最初是没有区别的,只是圣人可以用“良知”去除物欲,由此可知,王阳明强调的是“良知”在实践中的作用,故C项正确;

根据材料“天下之人心,其始亦非有异于圣人也“可知,王阳明认为天下人最初都是圣人,因此不是“性本恶”,故A项错误;

“格物致知“是程朱理学的主张,而王阳明是心学的代表,故B项错误;

材料没有体现“知行合一”,故D项错误。

故选:C。

本题考查宋明理学,解题的关键是解读材料“天下之人心,其始亦非有异于圣人也,特其间于有我之私,隔于物欲之蔽,大者以小,通者以塞,人各有心,至有视其父子兄弟如仇雠”的主旨,结合王阳明的思想主张分析。

本题考查心学的内容,侧重考查学生解读分析材料、调用所学知识的能力。

21.【答案】B

【解析】据所学可知,清末洋务运动以“师夷长技以自强”“师夷长技以求富”为口号,掀起了向西方学习先进技术、旨在挽救统治危机的、地主阶级的自救运动,B正确;

太平天国运动是农民阶级的反封建反侵略的群众性运动,故A不符题意;

维新变法运动是资产阶级维新派发动的,主张实行“君主立宪政体”,C不符题意;

辛亥革命是资产阶级革命派发动的推翻清政府统治,建立资产阶级共和国的革命,D不符题意。

故选:B。

本题主要考查洋务运动,考生可根据材料“师夷长技以自强”“师夷长技以求富”分析。

本题主要考查洋务运动,考查考生对基础知识的迁移运用能力,属于一道典型试题。

22.【答案】C

【解析】根据材料“此后英国商民,如有与内地人民交涉案件,应即明定章程,英商归英国自理,内人由内地惩办,避免衅端”可知在涉英案件中,清政府将无权审判英国人,这就破坏了中国的司法主权,说明清政府缺乏近代司法主权观念,C项正确;

根据“应即明定章程”可知清政府尚未授予英国领事裁判权,排除A项;

这一做法是清政府缺乏司法主权观念的表现,是为了处理涉英案件,而非为了防止华夷杂处滋事和迫切处理中英商务矛盾,排除BD项。

故选:C。

本题考查鸦片战争,结合题干进行“此后英国商民,如有与内地人民交涉案件,应即明定章程,英商归英国自理,内人由内地惩办,避免衅端”分析。

本题考查鸦片战争,考查学生根据材料进行分析理解的能力。

23.【答案】B

【解析】详解]由漫画中人物的服饰打扮可知,小个子是日本士兵,倒地的巨人是清朝士兵。由此可知,漫画反映的战争是甲午中日战争,日本打败了中国,刺激了列强瓜分中国的野心,故B正确;

鸦片战争是工业文明必然扩张的产物,故A错误;

第二次鸦片战争刺激中国开启了“自改革”时代,故C错误;

一战期间美日共同支配中国,故D错误。

故选:B。

本题考查甲午中日战争的影响,结合所学知识对题干图文信息的正确解读是解决问题的关键。

本题考查甲午中日战争的相关知识,要求运用所学分析解读题干信息,难度适中。

24.【答案】A

【解析】结合所学知识可知,第二次鸦片战争期间,英法联军火烧圆明园,故A正确;

BCD均不符合题干主旨,排除。

故选:A。

本题考查第二次鸦片战争的相关知识,关键词是“圆明园”“被焚毁于”。

本题考查第二次鸦片战争,旨在考查学生知识再现能力,难度偏低。

25.【答案】D

【解析】1874年以后,多数洋务派主张以日本为假想敌来筹建海防,可见这一时期,民族忧患意识增强,D项正确;

材料没有体现洋务运动领域的扩展,排除A项;

当时日本明治维新刚刚开始,中日民族矛盾尚未尖锐,排除B项;

材料体现的仍是洋务派“中体西用”思想,没有体现其思想的突破,排除C项。

故选:D。

本题考查近代中国思想解放的潮流,考生需要结合近代中国面临的外部形势来回答。

本题主要通过洋务思想来考查考生阅读史料、获取与解读信息、调动与运用知识等能力和史料实证、历史解释等素养。

26.【答案】【小题1】新气象:新作物得到推广;耕作制度进步;经济作物种植范围扩大,农产品商品化趋势明显。影响:提高粮食产量,促进农业发展;缓和人地矛盾;推动商品经济发展。

【小题2】构成:奢侈品、生产资料、日用必需品。服务对象:由主要服务社会上层到满足市民百姓需要。

【小题3】表现:城市格局发生变化,城郭限制打破;城市人口增加。

【解析】(1)本题考查宋朝的商业发展、中国古代小农经济,结合题干“大规模南移和占城稻的引进推广”“在同一块地上不同作物可以接续栽种”“把产品投入市场,转换成货币,再购入粮食、布帛等生活必需品”宋代商业发展的表现及影响进行回答。

(2)本题考查宋朝的商业发展、中国古代小农经济,结合题干“投入流通的大宗商品以奢侈品和土特产为主......日用瓷器、布帛和城郭镇市居民的粮食、茶盐等生活必需品”“投入流通的大宗商品以奢侈品和土特产为主......日用瓷器、布帛和城郭镇市居民的粮食、茶盐等生活必需品”宋代商业发展的历程进行回答。

(3)本题考查宋朝的商业发展,结合题干“城市格局和城郭限制的打破......人口不断涌入城市中”及宋代商业发展的表现进行回答。

本题考查学生根据材料并结合所学进行分析阐述的能力,结合宋代商业发展表现及影响进行分析解答。

27.【答案】【小题1】鸦片战争;虎门销烟。

【小题2】割让香港岛、赔偿英国2100万银元。

【小题3】国家的主权不断丧失。火烧圆明园;被迫签订《北京条约》,中国半殖民地半封建化程度进一步加深。

【解析】(1)本题考查鸦片战争,结合题干“1840年…列强入侵的炮声”及鸦片战争的进程进行分析。

(2)本题考查鸦片战争,结合题干“割我宝地,掠我财富”及《南京条约》的内容及影响进行分析。

(3)本题考查第二次鸦片战争,结合题干“中国的版图在第二次鸦片战争前还像一个大葡萄叶子’,可后来由于东北、西北大片地区的割让,已经变成了一个上半部分被挖去的残叶,好听些说它像‘公鸡’的形状”进行分析。

本题考查学生根据材料并结合所学进行分析阐述的能力,结合两次鸦片的进程及意义进行分析解答。

第1页,共1页

题号 一 二 总分

得分

注意事项:

1.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号填写在答题卡上。

2.回答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡对应题目的答案标号涂黑;如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案标号。回答非选择题时,将答案写在答题卡上,写在试卷上无效。

3.考试结束后,本试卷和答题卡一并交回。

第I卷(选择题)

一、单选题(本大题共25小题,共75.0分)

1. 原始人类经历了从群居到聚族而居,从采集到种植,从狩猎到饲养家畜的演进过程。推动上述演进的主要因素是( )

A. 建筑技术的进步 B. 人类学会人工取火 C. 饲养水平的提高 D. 生产工具的改进

2. 西周初期,在王室册命诸侯仪式上,受封者要进行盟誓。《左传》载:“昔周公、大公股肱周室,夹辅成王。成王劳之,而赐之盟曰:世世子孙无相害也。”卿大夫、士的册命以及子孙世袭爵位时也都要盟誓。西周盟誓活动的主要意图是( )

A. 维护嫡长子继承制 B. 维护宗族内部的团结

C. 稳固周朝统治秩序 D. 宣扬政权更替合法性

3. 《史记》记载:“(秦)民勇于公战,怯于私斗。”《资治通鉴》记载道:“秦被甲百万。山东之士被甲蒙胄以会战,秦人捐(除去)甲徒(空)褐以趋敌,左挈人头,右挟生虏。”这从侧面印证了商鞅变法的哪一项内容( )

A. 连坐法 B. 奖励军功 C. 奖励耕织 D. 重农抑商

4. 西汉初年,奉行“无为而治”的黄老之学,实行与民休息的宽松政策。到汉武帝时期实行“独尊儒术”。出现这一变化的主要原因是( )

A. 社会经济不断发展 B. 统治者对需家思想的敬仰

C. 黄老之学已经过时 D. 董仲舒对儒学进行了改造

5. 公元前112年中,汉武帝颁布《罢郡国铸钱令》,命令销毁原各郡国的私铸钱,将铸币权收归中央。这一措施( )

A. 改变了抑商政策 B. 加强了中央集权 C. 抑制了农业生产 D. 实现了国家统一

6. 东晋时期,琅邪王氏家族位高权重,与皇室势均力敌。当时百姓称之为“王与马,共天下”。材料主要说明东晋门阀政治( )

A. 取代皇权政治 B. 是对皇权政治的有益补充

C. 确保政权稳固 D. 一定程度上分散了皇权

7. 姓氏改革是孝文帝改革的重要内容,如拓跋氏改姓为元,步六孤氏改姓为陆,贺兰氏改为贺,独孤氏改姓为刘等。孝文帝上述做法( )

A. 推动了北魏政权的封建化 B. 顺应了民族交融的趋势

C. 促进了北方经济发展繁荣 D. 完成了鲜卑族汉化过程

8. 唐朝前期推行租庸调制,以丁为单位,缴纳固定数额的谷物、布帛和代役税。唐朝中期改行两税法,“唯以资产为宗,不以丁身为本”,除征收谷物外,原来征收的布帛等实物改为折钱计征。这一转变( )

A. 提高了商人的政治地位 B. 完成了实物税向货币税的过渡

C. 促进了商品经济的发展 D. 加强了政府对农民的人身控制

9. 下列选官制度的标准按顺序排列正确的是( )

世官制(夏商周)→军功授爵制(秦朝)→察举制(汉朝)→九品中正制(魏晋南北朝)→科举制(隋唐宋)

A. 血缘→军功→考试成绩→品行才学→门第声望

B. 功绩→血缘→考试成绩→品行才学→门第声望

C. 血缘→军功→门第声望→品行才学→考试成绩

D. 血缘→军功→品行才学→门第声望→考试成绩

10. 诗歌创作在唐朝进入了黄金时代。盛唐时,诗风开朗奔放、刚健清新;中唐时,诗风平实浅近,讽喻诗作大量涌现;而晚唐时,诗风凝重浓郁,有时凄婉悲怆。这反映出( )

A. 唐诗代表了中国文化最高水平 B. 社会变迁影响唐诗风格

C. 文学作品会直接反映王朝更替 D. 诗人气质决定唐诗风格

11. 元政府为经略台湾而设置的管理机构是( )

A. 澎湖巡检司 B. 宣慰司 C. 湖广行省 D. 宣政院

12. 元朝是我国历史上版图最大的朝代,元世祖忽必烈为了有效管辖辽阔疆域,建立了( )

A. 分封制 B. 郡县制 C. 军机处 D. 行省制

13. 公元10世纪到13世纪是继三国两晋南北朝之后又一个北方少数民族活跃的时期,少数民族政权在统一多民族封建国家发展中起到了重要作用。下面是某校学生用列表法梳理知识时制作的表格,由上到下应依此填写的是( )

少数民族 主要活动

916-1227建国,实行南北面官制度

政权都兴庆,创制文字,模仿北宋制度

与南宋长期对峙,后现“大定之治”

完成统一,创制文字,进行了制度创新

A. 契丹、党项、女真、蒙古 B. 鲜卑、女真、蒙古、满洲

C. 契丹、吐蕃、女真、满洲 D. 鲜卑、女真、党项、蒙古

14. 如图所示漫画描绘的史事发生在( )

A. 辽与北宋之间 B. 金与北宋之间 C. 金与南宋之间 D. 元与南宋之间

15. “四等人制”一词最早是由学者屠寄(1856-1921)在《蒙兀儿史记》中提出的,学术界迄今并没有发现元代实行过“四等人制”的法令,但这种划分却反映在一些政策和规定中,例如汉人打死蒙古人需要偿命,而蒙古人打死汉人只需“断罚出征,并全征烧埋银”;汉人如当兵则不许充宿卫,如当官也往往只能做副贰。据此可知“四等人制”( )

A. 是后世学者虚构出来的一个历史概念 B. 处在最底层的南人指的是南方的汉人

C. 反映了元朝统治时期尖锐的民族矛盾 D. 适应了统一多民族国家发展的需要

16. 某一电影主题曲:“万众一心兮,群山可撼。……号令明兮,赏罚信。赴水火兮,敢迟留!上报天子兮,下救黔首。杀尽倭奴兮,觅个封侯。”其反映的历史事件是( )

A. 郑和下西洋 B. 戚继光抗倭 C. 郑成功收复台湾 D. 岳飞抗金

17. 15世纪初的明代,中国著名航海家郑和七次远洋航海。郑和下西洋虽以朝贡贸易为主,“政治挂帅”而忽视经济实利,有‘厚往薄来’之说,从而也使得远航难以为继,但却名垂青史……之所以名垂青史,是因为……依靠的不是坚船和利炮,而是宝船和友谊。”这段话赞誉( )

A. 郑和下西洋增加了明政府的财政收入 B. 中国明朝造船技术和航海技术精湛

C. 郑和下西洋促进了中外之间友好交往 D. 郑和下西洋推动了中国社会的转型

18. 清朝时期,部分官员向皇帝单独呈送密封报告,皇帝亲手批阅后返回,不经过其他中转、收发环节,形成了奏折制度。这种迅速、机密的联系方式,有利于( )

A. 提高了决策的效率 B. 完善了中枢机构 C. 削弱宰相的权力 D. 推动民主政治发展

19. 乾隆继位之初,曾裁撤军机处,但第二年又下旨:“目前两路军务尚未全竣,且朕日理万机,亦问有特召交出之事,仍须就近承办”,将其恢复,此后军机处“军国大计,惘不总揽”“内阁宰辅名存而已”。这表明

A. 清朝内阁权力得到加强 B. 清朝中央集权遭到削弱

C. 军机大臣获得宰相职位 D. 军机处有助于加强皇权

20. 王阳明认为:“天下之人心,其始亦非有异于圣人也,特其间于有我之私,隔于物欲之蔽,大者以小,通者以塞,人各有心,至有视其父子兄弟如仇雠者。”这反映了王阳明( )

A. 继承“性本恶” B. 倡导“格物致知” C. 强调“致良知” D. 强调“知行合一”

21. 面对“数千年未有之大变局”,中国社会各阶级为挽救危局做出了持续努力。其中,清朝统治阶级发动的以“自强”“求富”为目标的自救运动是( )

A. 太平天国运动 B. 洋务运动 C. 维新变法 D. 辛亥革命

22. 《南京条约》签订后,耆英等人面见道光帝时提出:“此后英国商民,如有与内地人民交涉案件,应即明定章程,英商归英国自理,内人由内地惩办,避免衅端。”这说明当时清政府( )

A. 已授予英国领事裁判权 B. 为了防止华夷杂处滋事

C. 缺乏近代司法主权观念 D. 迫切处理中英商务矛盾

23. 如图漫画反映了近代某次侵华战争,关于这次侵华战争的说法正确的是( )

A. 是工业文明必然扩张的产物 B. 刺激了列强瓜分中国的野心

C. 开启了中国的“自改革”时代 D. 进入了美日共同支配中国的时期

24. 圆明园是清朝著名的皇家园林之一,有“万园之园”之称。其被焚毁于( )

A. 英法联军 B. 日军 C. 美军 D. 八国联军

25. 1874年以后,多数洋务派以日本为假想敌,主张筹建海防,如李鸿章认为“日本狡焉思逞,更甚于西洋诸国。今之所以谋创水师不遗余力者,大半为制驭日本起见”。这反映出当时( )

A. 洋务运动领域的扩展 B. 中日民族矛盾尖锐

C. 洋务派思想有所突破 D. 民族忧患意识增强

第II卷(非选择题)

二、材料解析题(本大题共2小题,共25.0分)

26. 自汉唐至两宋,单一农业经济逐步转型为农业和工商业并重的经济结构。阅读下列材料:

材料一:宋初,北方作物的大规模南移和占城稻的引进推广,在耕作制度上带来的一个重要影响,就是在同一块地上不同作物可以接续栽种,不少茶农。桑农、果农等不再是为自身的直接消费而生产,而是把产品投入市场,转换成货币,再购入粮食、布帛等生活必需品。

——摘编自张其凡《中国大通史》材料二:战国秦汉以来,投入流通的大宗商品以奢侈品和土特产为主,主要服务于统治阶级和豪富集团,除盐、铁等少数特种商品外,基本与乡村百姓的日常生活没有多大关联。两宋市场上的商品分为三个大类,一是金银细工,乳香犀玉等高档奢侈品,二是农具、手工业用具等生产资料,三是日用瓷器、布帛和城郭镇市居民的粮食、茶盐等生活必需品,其中第三类所占比重最大。

——摘编自张其凡《中国大通史》

材料三:城市格局和城郭限制的打破,深刻地揭示了宋代都市商业的发展。人口不断涌入城市中,城市较前代集中了更多的人口,尤以大城市为甚。

——漆侠《宋代经济史》请回答:

(1) 根据材料一并结合所学知识,概述宋代农业发展的新气象并分析其影响。

(2) 根据材料二并结合所学知识,分别指出宋代商业中商品构成和服务对象发生的变化。

(3) 根据材料三并结合所学知识,简述两宋时期城市商业兴盛的表现。

27. 阅读材料,回答问题。

材料一 1840年,圆明园内正上演着昆曲《惊梦》,歌舞升平……列强入侵的炮声……大清王朝纸醉金迷的沉梦就此被粉碎。

——摘编自音乐舞蹈史诗《复兴之路》解说词材料二列强入室……割我宝地,掠我财富。

材料三中国的版图在第二次鸦片战争前还像一个“大葡萄叶子”,可后来由于东北、西北大片地区的割让,已经变成了一个上半部分被挖去的残叶,好听些说它像“公鸡”的形状,其实是想掩盖我们的屈辱。

(1) 材料一中“入侵的炮声”来自哪次战争?列强发动这场战争的借口是什么?

(2) 请结合《南京条约》的相关内容,说明材料二中的“割我宝地,掠我财富”。

(3) 根据材料三,说明欲掩盖的屈辱是什么。试举一例说明第二次鸦片战争中列强带给中国的屈辱。

答案和解析

1.【答案】D

【解析】依据材料并结合所学可知,推动人类文明演进的主要因素是生产力的发展,具体表现为生产工具的改进,生产工具不断改进,劳动能力的不断提高,促进社会生产力的发展,推动人类文明的进步,故D项正确;

“人工取火”、“建筑技术进步”和“饲养水平的提高”都是生产力发展的影响,不能全面揭示人类文明发展的原因,故ABC三项错误。

故选:D。

本题考查人类文明的演进,解题的关键是解读材料,结合所学从生产力发展的表现和影响分析。

本题考查推动人类文明进步的原因,侧重考查学生解读分析材料、调用所学知识的能力。

2.【答案】C

【解析】依据材料信息并结合所学知识可知,通过盟誓活动,对受封者进行权力约束,统治阶层能够维护统治秩序、巩固政权,故C正确;

此活动并非指向嫡长子继承制、政权更替,也不局限于宗族内部团结,故排除ABD。

故选:C。

本题考查西周分封制,依据材料“西周初期,在王室册命诸侯仪式上,受封者要进行盟誓”等信息并结合所学知识进行分析。

本题考查中国古代早期政治制度,要求运用所学分析解读题干信息,可用排除法解决问题,难度适中。

3.【答案】B

【解析】材料讲的是秦国人英勇战斗,这从侧面印证了商鞅变法的奖励军功,故B项符合题意;

A是司法方面,不符合,排除;

C、D是经济方面,不符合,排除。

故选:B。

本题主要考查商鞅变法的主要内容,商鞅变法在军事上的主要措施:奖励军功,废除“世卿世禄制”--提高了军队的战斗力;打击了奴隶主旧贵族,提高了新兴地主阶级的政治地位,扩大了统治基础。

商鞅变法是中国古代秦国进行的废除奴隶制土地制度为核心,实现富国强兵的改革。考试重点关注变法的条件、主要内容、作用及评价。

4.【答案】A

【解析】“无为而治”是由于汉初恢复发展经济的需要;独尊儒术是汉武帝时期经济得到恢复发展,国力强大,加强专制主义中央集权的需要,表明这一变化的主要原因是社会经济的不断发展,故A正确;

BCD不是主要原因,排除。

故选:A。

本题考查汉武帝确立儒学独尊地位的措施,解题的关键:西汉初年,奉行“无为而治”的黄老之学,实行与民休息的宽松政策。到汉武帝时期实行“独尊儒术”。

本题难度中档,考查汉武帝确立儒学独尊地位的措施,汉武帝确立儒学正统地位,促进民族历史文化的进步,加强中央集权,有利于国家统一。

5.【答案】B

【解析】材料“将铸币权收归中央”有利于中央对经济的管理,从而有利于中央集权,B正确;

汉朝仍然实行抑商政策,排除A;

C材料中不能体现,排除;

此时,汉朝已经统一,排除D。

故选:B。

6.【答案】D

【解析】根据题干“王与马,共天下”可知,东晋时期门阀士族势力强大,在一定程度上可以分散皇权,故D选项正确。

题干只是强调了“共天下”,而不是取代皇权政治,故A项错误;

题干内容主要体现了东晋时期门阀士族势力对皇权具有一定威胁,而不是对皇权政治的有益补充,故B项错误;

东晋门阀士族势力强大,独立性强,不利于维护政权的稳定,故C项错误。

故选:D。

本题主要考查东晋的政治制度。解答本题需要根据题意并结合东晋门阀政治的相关知识分析。

本题主要考查东晋的政治制度,主要考查学生解读材料的能力、调动和运用所学的能力。

7.【答案】B

【解析】从材料中“姓氏改革是孝文帝改革的重要内容,如拓跋氏改姓为元,步六孤氏改姓为陆,贺兰氏改为贺,独孤氏改姓为刘等”可以看出,孝文帝的这一措施属于汉姓,顺应了汉族和少数民族融合的历史趋势,B符合题干要求;

改用汉人的姓,主要是推动社会风俗的转变,没有推动政权的封建化,A排除;

改姓名没有对经济发展产生影响,C排除;

材料只是改革的措施之一并不能,完成了鲜卑族的汉化过程,D排除;

故选:B。

本题主要考查北魏孝文帝改革,要求学生结合北魏孝文帝改革的特征和影响来分析。

解答本题要搞清楚北魏孝文帝改革的特和影响,学生要有一定的结合所学知识理解题干的能力。

8.【答案】C

【解析】唐代赋税改革便利了赋税征收,征收货币的做法也有利于促进商品经济发展,C项正确。

中国古代推行重农抑商政策,商人和商业受到压抑,所以赋税制度的变革并不能反映商人政治地位的提升,故排除A项;

唐代赋税依然征收谷物,没有完成实物税向货币税的过度,故排除B项;

“唯以资产为宗,不以丁身为本”说明唐代放松了对农民的人身控制,故排除D项。

故选:C。

本题考查中国古代赋税制度的演变。关键信息有:“唯以资产为宗,不以丁身为本。”

本题考查中国古代赋税制度的演变,考查学生结合所学,分析材料的能力。

9.【答案】D

【解析】根据所学知识,世官制意思是贵胄子弟依据贵族血缘可以世袭为官;军功授爵制意思是以战场上所立军功为依据授予官职;察举制是汉代开始实行的以品行才学作为选官的依据;九品中正制是魏晋南北朝时期以门第为依据的选官制;科举制是隋唐时期开始实行的,采用考试的办法依据考试成绩授予官职.

故选D

本题考查的是中国古代不同选官制度的依据,结合所学知识即可.

中国古代的选官制度经历了世官制(夏商周)→军功授爵制(秦朝)→察举制(汉朝)→九品中正制(魏晋南北朝)→科举制(隋唐宋),选官依据经历了从血缘--军功--品行才学--门第--成绩的演变.高考对这一知识的考查较多,平时应注意这方面的知识积累.

10.【答案】B

【解析】A.材料中没有比较信息,不能说明“最高水平”,排除A项;

B.结合所学知识可知,盛唐时,开疆拓土,国力强盛,所以,诗风开朗奔放、刚健清新;中唐时,社会矛盾增多,百姓生活困苦,诗风也转向平实浅近,讽喻诗作大量涌现;晚唐时,政治腐败,国力衰落,诗风凝重浓郁,有时凄婉悲怆。所以,社会变迁影响唐诗创作,B项正确;

C.文学作品属于艺术,不能作为直接史料证史,排除C项;

D.材料反映的是社会变迁对唐诗风格的影响,而非诗人气质,排除D项。

故选:B。

本题考查中国古代的文学成就,题干中的关键信息是不同时期的诗歌风格。

本题主要通过唐诗来考查考生对基础知识的理解、调动与运用知识的能力和唯物史观、时空观念、历史解释等素养。

11.【答案】A

【解析】根据材料“元政府为经略台湾而设置的管理机构”并结合所学知识可知,元政府设置澎湖巡检司管辖台湾地区,A项正确;

宣慰司是负责处理少数民族地区事务的,排除B项;

行省并未在台湾设置,排除C项;

宣政院负责处理佛教及管理西藏事务,排除D项。

故选:A。

本题考查元朝行省制度,根据题干“元政府为经略台湾而设置的管理机构”并结合元朝加强中央集权的措施进行回答。

本题考查元朝行省制度,考查学生根据材料进行分析解答的能力。

12.【答案】D

【解析】结合所学可知,元朝建立后,打破山川形便的划分依据,在地方推行行省体制,形成犬牙交错的局面,D项正确;

西周实行分封制,排除A项;

秦朝在全国推行郡县制,排除B项;

军机处是清朝雍正时期设立的,排除C项。

故选:D。

本题考查行省制,结合行省制设立的背景进行分析。

本题考查行省制,考查学生根据材料并结合所学进行分析解答的能力。

13.【答案】A

【解析】通过所学知识可知,实行南北面官制的是契丹政权,定都兴庆的少数民族政权是党项西夏政权,与南宋长期对峙,出现“大定之治”的是女真建立的金政权,在公元10至13世纪完成统一的主要政权是蒙古建立的元政权,故A项正确。

BCD项均与材料信息不符,故排除。

故选:A。

本题考查着我国少数民族政权的确立。主要考查宋朝时期我国民族政权的并立。

解答本题关键是学生通过材料结合所学知识分析中国古代少数民族政权的并立。主要考查学生基础知识掌握能力和材料信息解读能力。

14.【答案】B

【解析】从材料图片可以看出,宋徽宗和宋钦宗被金朝俘虏了,这是金朝灭亡北宋的事件,B正确;

ACD选项不符合材料的特征,排除。

故选:B。

本题考查多民族政权的并立,需要结合宋朝和金朝之间斗争的特点来解答。

本题考查多民族政权的并立,考查学生准确解读材料及运用所学知识解决问题的能力。

15.【答案】C

【解析】材料“例如汉人打死蒙古人需要偿命,而蒙古人打死汉人只需‘断罚出征,并全征烧埋银’;汉人如当兵则不许充宿卫,如当官也往往只能做副贰”体现了“四等人制”加剧了民族矛盾,不适应统一多民族国家的发展,故C正确,排除D;

A不符合材料“但这种划分却反映在一些政策和规定中”的描述,排除;

B与材料无关,材料没有强调“四等人制”的内容,排除。

故选:C。

本题主要考查了元朝政治制度,考生可根据材料“例如汉人打死蒙古人需要偿命,而蒙古人打死汉人只需‘断罚出征,并全征烧埋银’;汉人如当兵则不许充宿卫,如当官也往往只能做副贰”分析。

本题主要考查了元朝政治制度,侧重考查考生灵活运用所学知识,准确把握材料主旨的能力。

16.【答案】B

【解析】A.材料中涉及到对抗外来侵略,故排除;

B.根据“杀尽倭奴兮,觅个封侯”可知,这是戚继光抗倭事件,故正确;

C.材料中没有涉及到台湾的收复,故排除;

D.材料中没有涉及到岳飞抗金,故排除。

故选:B。

本题考查的是明朝的抗倭事件,侧重于考查的是戚继光抗倭。

本题考查的是戚继光抗倭,主要考查的是学生的概括能力和知识迁移能力。

17.【答案】C

【解析】根据“但却名垂青史……之所以名垂青史,是因为……依靠的不是坚船和利炮,而是宝船和友谊”可以看出,郑和下西洋通过朝贡贸易加强了中外之间的交流,是友好交往历史的印证,故C正确;

朝贡贸易不以营利为目的,不会增加收入,只会增加支出,排除A;

B项与材料主旨无关,排除;

D项不符合史实,中国社会并没有因此而转型,排除D。

故选:C。

本题主要考查我国的对外贸易,要求学生结合中国古代对外贸易的特征和影响来分析。

解答问题要搞清楚郑和下西洋的特点和影响,学生要有一定的结合所学知识理解材料的能力。

18.【答案】A

【解析】题干显示皇帝设立奏折制度,办事减少了办事环节,有利于决策效率的提高,故A正确。

B与题干无关,排除。

此时已经没有宰相,排除C。

D明显错误,排除。

故选:A。

本题考查清朝君主专制演进情况。关键信息是皇帝亲手批阅后返回,不经过其他中转、收发环节,形成了奏折制度。

本题考查明朝君主专制演进情况,旨在考查学生准确解读材料信息和分析问题的能力。依据材料结合所学知识可用排除法解决问题,难度适中。

19.【答案】D

【解析】

【分析】

本题考查军机处概况,要求运用所学分析解读题干信息。

【解答】

A.从题干中“内阁宰辅名存而已”,可以看出内阁的职权并没有加强,故A错误。

B.军机处的设立加强了君主专制,与削弱中央集权无关,且不符合清朝史实,故B错误。

C.军机处不是法定中央机构,军机大臣没有获得宰相职位,故C错误。

D.从题干中“且朕日理万机,亦问有特召交出之事,仍须就近承办”“将其恢复”,可以看出,皇帝使用军机处最重要的目的是为了加强自己的权力,故D正确。

故选D。

20.【答案】C

【解析】根据材料“天下之人心,其始亦非有异于圣人也,特其间于有我之私,隔于物欲之蔽,大者以小,通者以塞,人各有心,至有视其父子兄弟如仇雠”可知,王阳明认为圣人和常人最初是没有区别的,只是圣人可以用“良知”去除物欲,由此可知,王阳明强调的是“良知”在实践中的作用,故C项正确;

根据材料“天下之人心,其始亦非有异于圣人也“可知,王阳明认为天下人最初都是圣人,因此不是“性本恶”,故A项错误;

“格物致知“是程朱理学的主张,而王阳明是心学的代表,故B项错误;

材料没有体现“知行合一”,故D项错误。

故选:C。

本题考查宋明理学,解题的关键是解读材料“天下之人心,其始亦非有异于圣人也,特其间于有我之私,隔于物欲之蔽,大者以小,通者以塞,人各有心,至有视其父子兄弟如仇雠”的主旨,结合王阳明的思想主张分析。

本题考查心学的内容,侧重考查学生解读分析材料、调用所学知识的能力。

21.【答案】B

【解析】据所学可知,清末洋务运动以“师夷长技以自强”“师夷长技以求富”为口号,掀起了向西方学习先进技术、旨在挽救统治危机的、地主阶级的自救运动,B正确;

太平天国运动是农民阶级的反封建反侵略的群众性运动,故A不符题意;

维新变法运动是资产阶级维新派发动的,主张实行“君主立宪政体”,C不符题意;

辛亥革命是资产阶级革命派发动的推翻清政府统治,建立资产阶级共和国的革命,D不符题意。

故选:B。

本题主要考查洋务运动,考生可根据材料“师夷长技以自强”“师夷长技以求富”分析。

本题主要考查洋务运动,考查考生对基础知识的迁移运用能力,属于一道典型试题。

22.【答案】C

【解析】根据材料“此后英国商民,如有与内地人民交涉案件,应即明定章程,英商归英国自理,内人由内地惩办,避免衅端”可知在涉英案件中,清政府将无权审判英国人,这就破坏了中国的司法主权,说明清政府缺乏近代司法主权观念,C项正确;

根据“应即明定章程”可知清政府尚未授予英国领事裁判权,排除A项;

这一做法是清政府缺乏司法主权观念的表现,是为了处理涉英案件,而非为了防止华夷杂处滋事和迫切处理中英商务矛盾,排除BD项。

故选:C。

本题考查鸦片战争,结合题干进行“此后英国商民,如有与内地人民交涉案件,应即明定章程,英商归英国自理,内人由内地惩办,避免衅端”分析。

本题考查鸦片战争,考查学生根据材料进行分析理解的能力。

23.【答案】B

【解析】详解]由漫画中人物的服饰打扮可知,小个子是日本士兵,倒地的巨人是清朝士兵。由此可知,漫画反映的战争是甲午中日战争,日本打败了中国,刺激了列强瓜分中国的野心,故B正确;

鸦片战争是工业文明必然扩张的产物,故A错误;

第二次鸦片战争刺激中国开启了“自改革”时代,故C错误;

一战期间美日共同支配中国,故D错误。

故选:B。

本题考查甲午中日战争的影响,结合所学知识对题干图文信息的正确解读是解决问题的关键。

本题考查甲午中日战争的相关知识,要求运用所学分析解读题干信息,难度适中。

24.【答案】A

【解析】结合所学知识可知,第二次鸦片战争期间,英法联军火烧圆明园,故A正确;

BCD均不符合题干主旨,排除。

故选:A。

本题考查第二次鸦片战争的相关知识,关键词是“圆明园”“被焚毁于”。

本题考查第二次鸦片战争,旨在考查学生知识再现能力,难度偏低。

25.【答案】D

【解析】1874年以后,多数洋务派主张以日本为假想敌来筹建海防,可见这一时期,民族忧患意识增强,D项正确;

材料没有体现洋务运动领域的扩展,排除A项;

当时日本明治维新刚刚开始,中日民族矛盾尚未尖锐,排除B项;

材料体现的仍是洋务派“中体西用”思想,没有体现其思想的突破,排除C项。

故选:D。

本题考查近代中国思想解放的潮流,考生需要结合近代中国面临的外部形势来回答。

本题主要通过洋务思想来考查考生阅读史料、获取与解读信息、调动与运用知识等能力和史料实证、历史解释等素养。

26.【答案】【小题1】新气象:新作物得到推广;耕作制度进步;经济作物种植范围扩大,农产品商品化趋势明显。影响:提高粮食产量,促进农业发展;缓和人地矛盾;推动商品经济发展。

【小题2】构成:奢侈品、生产资料、日用必需品。服务对象:由主要服务社会上层到满足市民百姓需要。

【小题3】表现:城市格局发生变化,城郭限制打破;城市人口增加。

【解析】(1)本题考查宋朝的商业发展、中国古代小农经济,结合题干“大规模南移和占城稻的引进推广”“在同一块地上不同作物可以接续栽种”“把产品投入市场,转换成货币,再购入粮食、布帛等生活必需品”宋代商业发展的表现及影响进行回答。

(2)本题考查宋朝的商业发展、中国古代小农经济,结合题干“投入流通的大宗商品以奢侈品和土特产为主......日用瓷器、布帛和城郭镇市居民的粮食、茶盐等生活必需品”“投入流通的大宗商品以奢侈品和土特产为主......日用瓷器、布帛和城郭镇市居民的粮食、茶盐等生活必需品”宋代商业发展的历程进行回答。

(3)本题考查宋朝的商业发展,结合题干“城市格局和城郭限制的打破......人口不断涌入城市中”及宋代商业发展的表现进行回答。

本题考查学生根据材料并结合所学进行分析阐述的能力,结合宋代商业发展表现及影响进行分析解答。

27.【答案】【小题1】鸦片战争;虎门销烟。

【小题2】割让香港岛、赔偿英国2100万银元。

【小题3】国家的主权不断丧失。火烧圆明园;被迫签订《北京条约》,中国半殖民地半封建化程度进一步加深。

【解析】(1)本题考查鸦片战争,结合题干“1840年…列强入侵的炮声”及鸦片战争的进程进行分析。

(2)本题考查鸦片战争,结合题干“割我宝地,掠我财富”及《南京条约》的内容及影响进行分析。

(3)本题考查第二次鸦片战争,结合题干“中国的版图在第二次鸦片战争前还像一个大葡萄叶子’,可后来由于东北、西北大片地区的割让,已经变成了一个上半部分被挖去的残叶,好听些说它像‘公鸡’的形状”进行分析。

本题考查学生根据材料并结合所学进行分析阐述的能力,结合两次鸦片的进程及意义进行分析解答。

第1页,共1页

同课章节目录