高中美术人美版(2019)美术鉴赏6.3 初心与使命——时代的美术担当 单元教学设计(表格式)

文档属性

| 名称 | 高中美术人美版(2019)美术鉴赏6.3 初心与使命——时代的美术担当 单元教学设计(表格式) |

|

|

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 3.6MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人美版(2019) | ||

| 科目 | 美术 | ||

| 更新时间 | 2023-01-02 16:05:10 | ||

图片预览

文档简介

课题 《初心与使命——时代的美术担当》 领域 欣赏·评述

教材 单元 人民美术出版社《美术鉴赏》 第六单元时代之境—中国现代美术 课时 3课时

单 元 任 务 作为教材的最后一个单元,承担了教材的收尾工作。本单元主要任务是在前面几个单元的基础上,能进行升华。运用第一单元观看之道的方法综合当代美术的观念和实践,拓展学生视野,学生体会并且学习相应的鉴赏方式,将其经验迁移到日常审美体验和其他领域,更好地解决生活中遇到的实际问题。 主题二“为人生而艺术”,主题三“时代的美术担当”,前者强调艺术的社会责任感,具有现实主义倾向。后者则主张通过艺术创造把生活进行升华,以实现个人的人生美好蓝图以及时代的中国担当。 2、本单元主题三设计3个课时,以中国当代艺术家徐冰的作品展开,了解中国当代美术的独特面貌,从社会环境的变化与中国文化角度出发,从美术表现的主题、内容、技法,价值观念等视角出发,探讨其发生的内涵与意义。体会中国当代艺术家如何做到“时代的担当”,透过徐冰个案赏析,了解中国当代艺术发展的特点。 3、培养学生关注现实的爱国主义情怀与表达当下、助力未来的愿望,使美术学习行为能够更好地在真实情境中产生。培养学生养成从历史与现实的情境看待问题、解决问题的意识,增强学生的文化自信,养成文化建设的意识,同时培养他们关注现实、关爱家园的情怀。

单 元 内 容 本单元分为三个主题:1、东西文化碰撞中的艺术嬗变 2、为人生而艺术 3、时代的美术担当。 选择主题三初心与使命——时代的美术担当设计3个课时深入展开赏析当代艺术家徐冰的作品,深入体会改革开放以来,美术作品包含的时代新气象、新面貌。当代美术创作反映了人们生活翻天覆地的改变,反映了广大人民精神世界的日益丰富多彩,对这一时期中国美术创作状态的探讨能够丰富学生对这个时代的认识,缺少了视觉艺术的探讨是不能全面反应中国改革开放以来的伟大成就的。对这一部分内容的学习有助于学生形成对这个时代发展方向的清晰把握,培养学生的责任意识与担当精神,设置这样的教学主题具有重要的意义。 通过赏析探究徐冰的当代艺术作品,反观中国当代艺术发展的特点。

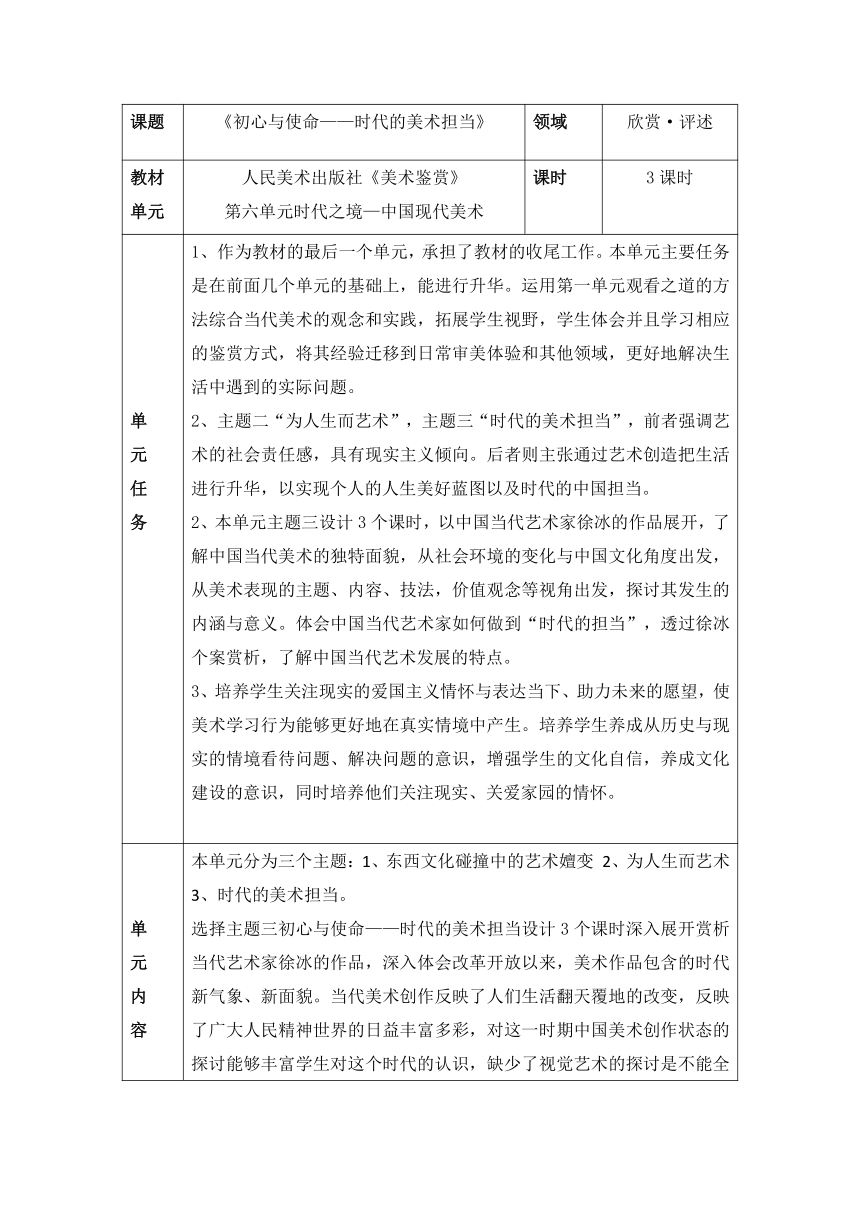

单 元 框 架

单 元 目 标 通过赏析徐冰的当代艺术作品,学生了解改革开放以来艺术家在对艺术的看法、艺术作品的创作方法、材料、技巧等方面的变化,树立一种理性的态度对待当代艺术。 2、通过多个课堂实践活动,培养学生除了图像识读、审美判断、文化理解核心素养之外,注重培养美术表现、创意实践两大核心素养。 3、秉承“三让助学”的教学原则,把课堂“让”给学生,通过第一第二课时对于徐冰作品的识读判断实践,第三课时学生展开拓展分享。

单 元 重 难 点 单元重点: 通过多种鉴赏方式识读判断理解当代艺术家徐冰的文化代表作品“天书”和《地书》,引导学生了解其作品的文化内涵与如何体现时代担当。 学生站在时代环境与文化的角度尝试自主识读徐冰的作品,运用美术鉴赏“四步法”进行赏析分享。 单元难点: 如何引导学生理性看待徐冰的文字艺术。 引导理解当代艺术作品背后的内涵与文化理解。 体会作品所呈现的时代性与艺术家的时代担当。

教 学 组 织 形 式 1、小组讨论 2、自主学习思考 3、合作完成学习单 4、创意实践 5、小组合作制作PPT研讨分享

单 元 评 价 项目合格良好优秀第一课时 识读、判断“天书”初步了解装置艺术基本特点,清楚知道徐冰“天书”的造字规律。了解当代艺术家徐冰“天书”作品所包含的文化内容。除了前面内容之外,能够自如运用“天书”的造字规律书写作品。第二课时 表现、实践《地书》小组合作中能够参与其中,翻译《地书》内容。能够“像艺术家一样创作”,“书”写自己的书。除了前面内容之外,能够对徐冰的“天书”和《地书》进行审美判断和文化理解。第三课时 拓展分享 文化理解在各小组中能够积极参与资料收集,并完成小组分派的任务。小组完成PPT制作精良,能够运用鉴赏“四步法”进行赏析,有自己对作品的理解。除了前面内容之外,能够在总结徐冰的艺术特点和风格时,表达自己对于徐冰作品的看法。透过徐冰的作品了解当代艺术的特点。

单 元 设 计 创 新 点 1、本单元总共三个主题,课堂教学重心放在第三个主题初心与使命——时代的美术担当,前面两个主题分别1个课时完成,第三个主题用3个课时完成。三个主题之间有所取舍,重心放在中国美术的时代担当。 2、为什么选择徐冰的作品作为第三主题的主角展开深入识读赏析,原因在于徐冰的作品除了体现时代性,也体现了作为中国当代艺术家应有的时代担当。他的作品除了具有文化传承的意义,还具有一定的趣味性,对于高中生而言,理解作品中所体现的艺术语言及艺术的当代性相对好接受。 3、“天书”和《地书》两个作品相差数年,同样是以文字为基础,却显现出完全不同的作品。通过两个课时的识读判断,帮助学生站在新中国成立后,不同时代环境的背景中所产生的艺术作品的差异性。感受中国当代艺术家是如何运用自己的艺术方式讲好中国故事的。 4、第三课时完全把课堂“让”给学生,小组合作完成PPT,运用美术鉴赏“四步法”赏析分享徐冰的其他作品,探究艺术家在艺术创作上观念的变化及作品的内涵。 以往的课堂往往会在最开始就了解艺术家生平、背景等方面,这个单元设计把这一点放在最后,采用一种类似倒叙的方式,学生最后通过了解徐冰的人生经历以及对艺术的影响等方面,对其作品所要表达的文化内涵、时代性会更深刻。

课时 第1课时

领域 欣赏●评述

学情简析

学生对西方作品较为熟悉,不少人能够答出若干西方艺术家的名字,对中国艺术家了解得较为有限,特别是对中国当代的艺术家,知之甚少。对于生活阅历、审美素养还有所欠缺的高中生而言,有较大的提升空间。

教学目标

通过“背后的故事”初步感受中国当代艺术家徐冰的艺术作品,了解装置艺术相比较传统绘画、雕塑的区别。 初步探索徐冰的“天书”,掌握“天书”造字规律,并尝试书写。 体会“天书”所传递的文化内涵,引导学生树立一种理性的态度对待当代艺术。

助学要点(重难点)

重点:通过多种鉴赏方式识读判断徐冰的当代装置艺术作品——“天书”。 难点:面对反差极大的文字,如何引导学生理性看待当代艺术。

助学组织:

小组合作、自主学习、探究性学习等

助学准备:

教学课件、视频、课堂学习单、笔、墨、宣纸等

助学过程

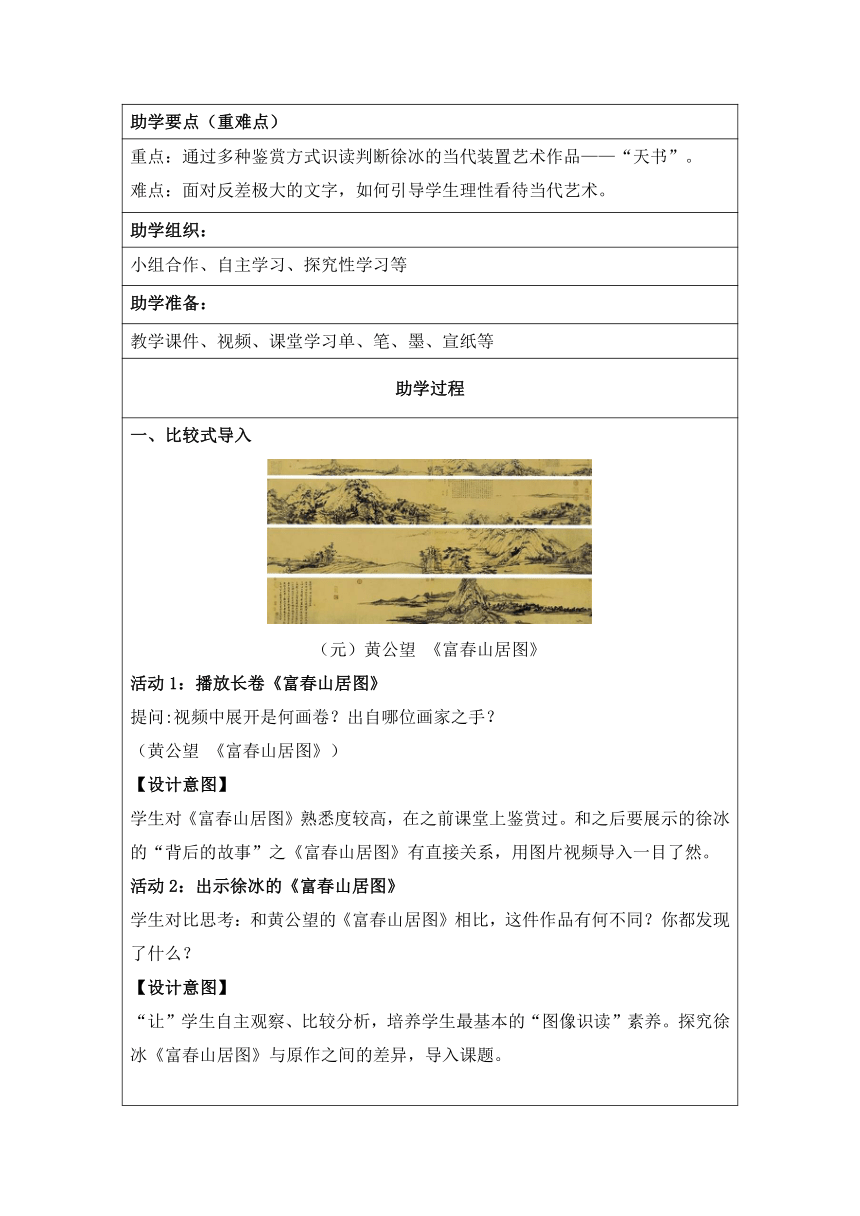

一、比较式导入 (元)黄公望 《富春山居图》 活动1:播放长卷《富春山居图》 提问:视频中展开是何画卷?出自哪位画家之手? (黄公望 《富春山居图》) 【设计意图】 学生对《富春山居图》熟悉度较高,在之前课堂上鉴赏过。和之后要展示的徐冰的“背后的故事”之《富春山居图》有直接关系,用图片视频导入一目了然。 活动2:出示徐冰的《富春山居图》 学生对比思考:和黄公望的《富春山居图》相比,这件作品有何不同?你都发现了什么? 【设计意图】 “让”学生自主观察、比较分析,培养学生最基本的“图像识读”素养。探究徐冰《富春山居图》与原作之间的差异,导入课题。 二、徐冰“背后的故事” 揭秘徐冰2014年《富春山居图》“背后的故事” 艺术家用干枯植物、麻丝、纸张、编织袋及各种废弃物在半透明玻璃后面造型,“复制”出了中国古代山水画。正面雾气氤氲,意境空灵的古典山水与其背后垃圾破烂、杂乱无章的现实场景之间构成了一种极强烈的反差性。 1、揭开《富春山居图》背后的“真面目”。对作品进行解说,介绍徐冰创作“背后的故事”作品的创作过程。 2、提问:这件作品与传统的绘画、雕塑作品的区别在哪里? 3、简单解读装置艺术概念及创作特点。 【设计意图】 1、对于当代艺术家的创作用简单语言概括其创作的过程,学生感受其创作的艰辛,情感上引起共鸣。 2、问题的设计目的在于引出——装置艺术: 装置艺术(Device Art):是指艺术家在特定的时空环境里,将各种材料进行艺术性地有效选择、利用、改造、组合,以令其演绎出新的丰富的精神文化意蕴的艺术形态。简单地讲,装置艺术,就是“场地+材料+情感”的综合展示艺术。 教师提问:如果你在参观时,看到这件大型作品“背后的真面目”,你会有怎样的想法? 【设计意图】 对于当代艺术,没有标准答案,更多地让学生去评述,发表自己的想法。积极对当代艺术作品进行“审美判断”。 教师小结:面对当代艺术作品,没有标准答案。“对同一件作品,不同的人会有不同的想法,艺术家只是完成了艺术作品的一种可能,真正完成艺术作品的是观众”。同学们今天又赋予这件作品新的内涵。 活动3:深入赏析“背后的故事” 提问:“背后的故事”作品中有哪些因素体现了时代与文化的关联 (学生小组讨论) 从现成品运用到对中国画气韵、笔墨的思考。 借鉴西方艺术史上“现成物”的手法。 “背后的故事”模仿的不是绝对的细节,而是气韵,用这些材料平行地表达中国画运笔的感觉。 思考:用这种方法能不能复制西方油画作品?为什么? 教师小结:用这种方法很难复制油画,但却可以复制国画,这就提出一个问题,东西方绘画与自然以及看待自然的方法是一种什么样的关系。古典西画是写实的但不能用现成物来转换,国画是意象的却可以用这些现成物来转换。 【设计意图】 初步让学生体会中国当代艺术家如何在中国传统的文化基础上对当代美术创作主题进行进一步的拓展,感受艺术形式的多样性。 三、徐冰的“天书” 活动4:运用鉴赏“四步法”赏析“天书”完成第一步(自主完成学习单) 描述:创作时间:1987——1991 材料:综合媒材装置、手工刻板、印刷及传统书籍装订。 一个大型的装置艺术作品整体作品由古代卷轴、几百册大书以及被放大的书页组合而成。上面密密麻麻地没有一个是可释读的字。 思考: 1、徐冰的这件装置艺术作品为何叫“天书”?有怎样的文化意义? 2、作品中的字看似像中文却无法阅读,有没有什么规律?破译秘诀? 【设计意图】 在不够了解作品的情况下,学生首先从自身视觉感知出发,通过描述来达到鉴赏的第一步,再由问题引出对作品更深刻的思考。 活动5: 揭秘徐冰的“天书” 以徐冰名字为例,教师示范,为学生展示破译的秘诀:原来,徐冰把英文字母做成汉字的部首的样子,再根据汉字框架把搭建成汉字的形状,组成可识别的英语文字。 【设计意图】 根据高中生的学习能力加上简单的教师示范和图片解读,学生能够快速理解“天书”秘诀所在。为学生尝试体验徐冰的“天书”创作打下基础。 活动6:出示四个英文方块字图片,学生根据掌握的”天书“构字规律快速翻译。 英文方块字“艺术为人民” ART FOR THE PEOPLE 毛主席说:艺术为人民。 【设计意图】 通过翻译四字“天书”,将所了解的构字规律进行简单的运用。为之后的课堂练习提前预热。 活动7:运用徐冰“英文方块字”构字的方式写一写学校名字。 提醒学生注意: 汉字笔顺的一般规律:先横后竖,先撇后捺,从上到下,从左到右;还有从外到内,先中间后两边等。 提问:是不是只有单一的一种造字书写?字的结构在保证汉字的造字规律基础上,能不能调整结构?学生再次尝试。 举例“加油武汉”四个字说明“天书”每个字写法不止一种,凡是符合汉字造字顺序搭建而成的“天书”都可成立。 【设计意图】 活动安排目的在于培养“创意实践”素养。在徐冰“天书”作品的启发下,再从生活出发,创造学校校名的英文方块字。教师示范、学生独立完成、举例说明等多种教学组织方式让学生对徐冰“天书”的造字规律有更深入的解读。 活动8:小组讨论思考,合作完成学习单上“四步法”的其他三步 徐冰耗时4年,雕刻了4000多个伪汉字,然后按照古籍装订的方式严格地制作了天书,每道工序、每个细节都一丝不苟。汉字具有形、音、意三美,但形美却往往被忽略。徐冰的《天书》将汉字拆分、重新整合,形成的新字虽然不具意义但恰恰强调了文字的结构美。以书法为例,作为一种视觉艺术,汉字的音、意二美与其并没有直接联系,而是与形美的关系最为密切。 【设计意图】 传统的艺术作品鉴赏已有定性,而当代艺术作品仍处在艺术的洪流里被淘洗。 对于当代艺术评论并没有标准答案,重在学生参与讨论思考当代艺术作品的内涵价值。 教师小结: 徐冰说:“我们应该对文化保持警惕、审视与反思”。 《天书》以文化自身为工具,解构自身进而拓展自身。即使不去探寻《天书》中文字符号的意义,而只是面对这体量巨大的伪文字的无意义,其荒诞感也会给人以唏嘘思索的空间,复数性的中式美学形式也会给人以纯粹的审美体验。 即使是没有艺术知识储备的普通人,面对《天书》,也会有自己的感受。 课堂拓展 播放2008年北京奥运会开幕式片段,选取其中几件装置艺术作品,学生谈谈感受。 课后任务 运用徐冰“天书”的造字书写方式写祝福语,为中国共产党诞辰100周年献上自己的祝福 【设计意图】 当代艺术着眼于当下,“像艺术家一样创作”,课后任务的布置结合2021年中国共产党诞辰100周年这一历史时刻,将课堂延伸到课后,做到情感的延续。

设计创新点: 从熟悉的中国画《富春山居图》导入课堂,对比不一样的装置艺术作品“背后的故事”中的《富春山居图》,学生既熟悉又新鲜,为课堂赏析打下良好的基调。从简要赏析“背后的故事”作品,让学生初步感受装置艺术和以往赏析的传统绘画、雕塑、建筑等艺术领域的不同。徐冰的装置艺术作品中,让他在国际上名声大噪的作品是“天书”,选择“天书”进行本课的重点赏析内容,主要原因在于它的产生与中国的文化、时代精神有重要的联系,更贴切主题三关于时代的美术担当这一主题。“天书”的造字方法,学生新鲜感较强,课堂实践环节可操作性较强,课后也能够将其做较好的延伸。

学习单:

课时 第2课时

领域 欣赏●评述

学情简析

通过上节课的赏析活动,学生对于徐冰的当代装置艺术作品有了初步的感受体验。大部分学生尝试站在文化的角度去理解徐冰的“天书”所包含的内涵,但是对于徐冰的艺术观念并没有较为全面的了解。

教学目标

赏析徐冰关于文字符号的另一件作品《地书》。 通过多个课堂实践活动,培养学生除了图像识读、审美判断、文化理解核心素养之外,重点培养美术表现、创意实践两大核心素养。

助学要点(重难点)

重点:阅读徐冰的“地书”,创意实践具有学生自己符号的“书”。 难点:引导学生如何站在时代背景下看待徐冰的“文字”作品。

助学组织:

小组合作、自主学习、创意实践等

助学准备:

教学课件、视频、地书彩色打印稿、纸、笔等

助学过程

收集学生上节课课后任务作品,学生谈一谈所写的祝福语。 聊天软件对话导入 活动1:找两个学生进行对话,一个学生用文字问,一个学生在黑板上画下用符号或者用表情进行回答。 【设计意图】 结合学生生活,互动性导入课堂,调动学生课堂气氛。为本节课解读徐冰的“地书”埋下伏笔。 三、徐冰的“地书” 视频实物展示徐冰的《地书》 活动2:运用你的想象力 ,一起翻译徐冰的《地书》。共5个片段,每个小组翻译1个片段。 【设计意图】 学生在面对陌生的艺术形式,体验感受比教师手把手引导进行解读更加重要,在体验中感受艺术家的创作思维。 《地书》标识虽说是全世界各领域的通用符号,但对它的解读能力在于你与现代化相关的程度,所以每个人对于符号识读存在差异性。 小组合作翻译过程中难免会有摩擦,是否接近标准答案与否不重要,重在体会全新阅读形式的趣味性。为之后“像艺术家一样创作”的课堂活动做好引子。 教师提问:相比较徐冰的“天书”,《地书》这一本书最大的特点是什么? 教师小结:从生活中任何领域搜集到的符号编辑成的《地书》,每个人读它都可以读出不同的版本。它和语言的关系就象是翻译的关系,任何语言都可以和它对位。比如中文和英文之间也是翻译的关系,同一个内容,你可以有不同的翻译法。它在概念上做到了超越于地域文化,可以超越知识等级,普天同文。 教师介绍《地书》:《地书》是艺术家徐冰一本用收集整理世界各地的标识符号,写成的一本“普天同文”的书,是一本在任何地方出版都不用翻译的读物。全书12页,讲述了主人公小黒(一个标准白领)一天24小时忙碌风趣的生活。 思考:徐冰继“天书”之后,数年后又创作《地书》的目的和意义是什么? 教师小结:时代的发展,人们对于运用文字的方式在发生变化。徐冰希望作品具有普适性,认为好的作品应该有结实的想法和单纯的制作方法,能够抵达人类生活中的问题,为人们的思考与体验提供新的出口与空间。“其实真正有意思的作品,要在人的心中发生作用,要渗透进社会。”也是出于这样的理念,他做出了与《天书》相对的《地书》——人人都能看得懂的书。 四、我来写我的“书” 课堂实践要求: 1、学习徐冰“地书”的书写方式,运用简单符号描绘一段内容: 可以记录自己的一天;给18岁的自己写一段寄语;或者你想表达些什么。 2、尽可能运用生活中常用的符号或者徐冰《地书》中的符号。 3、同学之间相互分享解读。 展示中央美术学院吕胜中写给友人的新年祝福信件,尝试解读 部分学生作品: 【设计意图】 艺术来源于生活,为了更加深刻感受徐冰“地书”的符号性、趣味性,学生结合自己的生活进行创作,培养学生“创意实践”素养。 教师小结: 无论的是“背后的故事”、还是“天书”、《地书》,徐冰的艺术道路真正遵循了艺术源于生活高于生活和艺术回馈于生活。徐冰认为他的艺术是最具试验性的,是最应该提示一种新的思维方式和体现人类文明水准的一种艺术。 五、《地书》时代性科技性 地书——对话软件 徐冰还制作了“字库”软件。使用者将英文句子(目前还仅限于此,下一步是中文和其它文字),打入键盘,计算机即可转译成这种标识语言。这可起到《字典》的作用,将来也会有实用价值。 六、课后任务 小组合作通过网络、书籍等方式查找关于徐冰更多的作品,制作PPT,下节课进行分享展示。

设计创新点: 高中生在课堂上进行创意实践的机会较少,本课设计亮点在于更多地“让”学生动手参与创作,如果说“天书”是让人看不懂的“书”,那么《地书》就是一本人人都能看得懂的书。而且它不是一个大型的装置艺术作品,而是实实在在存在的印刷出版的书。通过实物展示和视频展示《地书》立体书,学生对于熟悉的文字文化会有全新的认识。动手写一写,画一画,参与到艺术家的创作中,这样的体验有助于学生更加深刻地理解艺术家所要传到的文化内容和作品的意义。

课时 第3课时

领域 欣赏●评述

学情简析

通过前面两个课时对于当代艺术家徐冰作品的识读判断和实践,相信学生对于徐冰作品所包含的文化内涵会有所了解,两个课时的识读判断为第3课时的小组分享打下基础,学生可以学习运用课堂赏析徐冰“天书”和《地书》的方式,拓展赏析徐冰其他当代艺术作品。

教学目标

1、各小组完成分享,运用美术鉴赏“四步法”识读赏析徐冰更多当代艺术作品。 2、师生共同探讨徐冰作品的时代性。 3、了解徐冰的人生经历和背景,以及对其艺术所产生的影响。

助学要点(重难点)

重点:学生课堂运用PPT分享展示本小组解读徐冰其他作品的成果。 难点:对于徐冰作品的时代性的总结以及对中国当代艺术特点的小结。

助学组织:

小组分享展示、观看视频、师生探讨

助学准备:

教学课件、视频

助学过程

每班各小组学生上台分享展示,尝试用美术鉴赏“四步法”解读作品。 (展示部分小组分享瞬间) 分享赏析徐冰作品《蚕书》 分享赏析徐冰作品《文化动物》 分享赏析徐冰作品《鸟飞了》 分享赏析徐冰作品《凤凰》 分享赏析徐冰作品《何处惹尘埃》 二、观看视频,听一听徐冰自己怎么说? 观看优米网徐冰《我对当代艺术的理解》视频,听一听徐冰自己对当代艺术的理解。 三、谈一谈徐冰作品的时代性 在徐冰看来,他认为艺术不应把学院与在野、传统与现代、东方与西方割裂开来,他也强调艺术家与时代之间的关系。他认为时代推进艺术家寻找新的表现语言,而好的艺术都是和它所生活的时代之间的一种对话。 艺术的真正深度不是由材料、风格之间比较出来的。你不能对安迪·沃霍尔与齐白石作品的风格进行对比,看哪个更高哪个更低。而是要看艺术家如何用艺术和生活时代、和生活的周边社会发生关系。因为好的艺术都是和它所生活的时代之间的一种对话。 艺术家真正要做的是什么?就是考虑如何把对时代的灵感转换成有效的艺术语言落实到作品中。 四、了解徐冰的人生经历以及对艺术产生的影响 祖母家浓厚的禅修佛学的文化氛围和质朴、坚毅的生活方式,潜移默化地影响了徐冰的童年时期,这也决定了他严以律己的处事性格,为他的创作之路打下基础。 徐冰的母亲在北大图书馆学系工作,年幼时,徐冰常被母亲关在图书馆学系的书库,那里充斥着关于版式、字体设计、出版史的书籍,虽然读不懂,但对图书的“形制”、文字的“外表”有了深刻的印象。久而久之,徐冰就成为了艺术圈里最能“折腾”文字的人。

由于“文化大革命”,徐冰在少年时期接触到了很多当时大学中的老师和知识分子,在积累知识的同时丰富了眼界。 1975年知识青年下乡形成了与世隔绝的状态,这也为他的专心创作创造了一个贴近当时社会主流且相对稳定的环境。 徐冰在创作第一部作品回城之后经历了1985年的新思潮运动,接触了与从前的谨慎、内敛、低调相比完全不同的一种创作环境。两者的碰撞让徐冰产生了疏离感,同时也激发了徐冰的创作,其艺术作品中的悖论相互转化思维也是从此时开始显现出来。 思考:为什么说徐冰的艺术是中国当代艺术发展的一个缩影?透过徐冰的作品,我们能否总结出几点关于中国当代艺术的特点呢?(小组讨论) 1、中国当代艺术家试图创造属于自己的个性话语。 2、中国当代艺术家尝试获取国际身份和地位,同时又保持自己的民族特色,他们的作品让世界开始关注和了解中国艺术现状。 3、中国当代艺术试图获得民众的认可和理解。 五、课后任务 具有时代担当的中国当代艺术家不仅仅只有徐冰,结合教材作品《九层浪》,课后推荐学生去了解另外一位当代艺术家——蔡国强,他是一个“玩火药”玩到极致的男人,他又如何理解当代艺术呢?如何成为中国当代艺术界的时代担当呢?

设计创新点: 1、完全把课堂“让”给学生,小组合作完成PPT,运用美术鉴赏“四步法”赏析分享徐冰的其他作品,探究艺术家在艺术创作上观念的变化及作品的内涵。 2、通过观看视频,除了课堂上学生对徐冰作品的分析,我们也来听听艺术家自己对当代艺术的理解,更贴近艺术家本身。 3、以往的课堂往往会在最开始就了解艺术家生平、背景等方面,这个单元设计把这一点放在最后,采用一种类似倒叙的方式,学生最后通过了解徐冰的人生经历、背景等方面,对其作品所要表达的文化内涵会更加理解深刻。 4、透过徐冰这样的个案,延伸出对当代艺术特点的初步了解,为生活中赏析更多的中国当代艺术家的作品打下良好的基础。

教材 单元 人民美术出版社《美术鉴赏》 第六单元时代之境—中国现代美术 课时 3课时

单 元 任 务 作为教材的最后一个单元,承担了教材的收尾工作。本单元主要任务是在前面几个单元的基础上,能进行升华。运用第一单元观看之道的方法综合当代美术的观念和实践,拓展学生视野,学生体会并且学习相应的鉴赏方式,将其经验迁移到日常审美体验和其他领域,更好地解决生活中遇到的实际问题。 主题二“为人生而艺术”,主题三“时代的美术担当”,前者强调艺术的社会责任感,具有现实主义倾向。后者则主张通过艺术创造把生活进行升华,以实现个人的人生美好蓝图以及时代的中国担当。 2、本单元主题三设计3个课时,以中国当代艺术家徐冰的作品展开,了解中国当代美术的独特面貌,从社会环境的变化与中国文化角度出发,从美术表现的主题、内容、技法,价值观念等视角出发,探讨其发生的内涵与意义。体会中国当代艺术家如何做到“时代的担当”,透过徐冰个案赏析,了解中国当代艺术发展的特点。 3、培养学生关注现实的爱国主义情怀与表达当下、助力未来的愿望,使美术学习行为能够更好地在真实情境中产生。培养学生养成从历史与现实的情境看待问题、解决问题的意识,增强学生的文化自信,养成文化建设的意识,同时培养他们关注现实、关爱家园的情怀。

单 元 内 容 本单元分为三个主题:1、东西文化碰撞中的艺术嬗变 2、为人生而艺术 3、时代的美术担当。 选择主题三初心与使命——时代的美术担当设计3个课时深入展开赏析当代艺术家徐冰的作品,深入体会改革开放以来,美术作品包含的时代新气象、新面貌。当代美术创作反映了人们生活翻天覆地的改变,反映了广大人民精神世界的日益丰富多彩,对这一时期中国美术创作状态的探讨能够丰富学生对这个时代的认识,缺少了视觉艺术的探讨是不能全面反应中国改革开放以来的伟大成就的。对这一部分内容的学习有助于学生形成对这个时代发展方向的清晰把握,培养学生的责任意识与担当精神,设置这样的教学主题具有重要的意义。 通过赏析探究徐冰的当代艺术作品,反观中国当代艺术发展的特点。

单 元 框 架

单 元 目 标 通过赏析徐冰的当代艺术作品,学生了解改革开放以来艺术家在对艺术的看法、艺术作品的创作方法、材料、技巧等方面的变化,树立一种理性的态度对待当代艺术。 2、通过多个课堂实践活动,培养学生除了图像识读、审美判断、文化理解核心素养之外,注重培养美术表现、创意实践两大核心素养。 3、秉承“三让助学”的教学原则,把课堂“让”给学生,通过第一第二课时对于徐冰作品的识读判断实践,第三课时学生展开拓展分享。

单 元 重 难 点 单元重点: 通过多种鉴赏方式识读判断理解当代艺术家徐冰的文化代表作品“天书”和《地书》,引导学生了解其作品的文化内涵与如何体现时代担当。 学生站在时代环境与文化的角度尝试自主识读徐冰的作品,运用美术鉴赏“四步法”进行赏析分享。 单元难点: 如何引导学生理性看待徐冰的文字艺术。 引导理解当代艺术作品背后的内涵与文化理解。 体会作品所呈现的时代性与艺术家的时代担当。

教 学 组 织 形 式 1、小组讨论 2、自主学习思考 3、合作完成学习单 4、创意实践 5、小组合作制作PPT研讨分享

单 元 评 价 项目合格良好优秀第一课时 识读、判断“天书”初步了解装置艺术基本特点,清楚知道徐冰“天书”的造字规律。了解当代艺术家徐冰“天书”作品所包含的文化内容。除了前面内容之外,能够自如运用“天书”的造字规律书写作品。第二课时 表现、实践《地书》小组合作中能够参与其中,翻译《地书》内容。能够“像艺术家一样创作”,“书”写自己的书。除了前面内容之外,能够对徐冰的“天书”和《地书》进行审美判断和文化理解。第三课时 拓展分享 文化理解在各小组中能够积极参与资料收集,并完成小组分派的任务。小组完成PPT制作精良,能够运用鉴赏“四步法”进行赏析,有自己对作品的理解。除了前面内容之外,能够在总结徐冰的艺术特点和风格时,表达自己对于徐冰作品的看法。透过徐冰的作品了解当代艺术的特点。

单 元 设 计 创 新 点 1、本单元总共三个主题,课堂教学重心放在第三个主题初心与使命——时代的美术担当,前面两个主题分别1个课时完成,第三个主题用3个课时完成。三个主题之间有所取舍,重心放在中国美术的时代担当。 2、为什么选择徐冰的作品作为第三主题的主角展开深入识读赏析,原因在于徐冰的作品除了体现时代性,也体现了作为中国当代艺术家应有的时代担当。他的作品除了具有文化传承的意义,还具有一定的趣味性,对于高中生而言,理解作品中所体现的艺术语言及艺术的当代性相对好接受。 3、“天书”和《地书》两个作品相差数年,同样是以文字为基础,却显现出完全不同的作品。通过两个课时的识读判断,帮助学生站在新中国成立后,不同时代环境的背景中所产生的艺术作品的差异性。感受中国当代艺术家是如何运用自己的艺术方式讲好中国故事的。 4、第三课时完全把课堂“让”给学生,小组合作完成PPT,运用美术鉴赏“四步法”赏析分享徐冰的其他作品,探究艺术家在艺术创作上观念的变化及作品的内涵。 以往的课堂往往会在最开始就了解艺术家生平、背景等方面,这个单元设计把这一点放在最后,采用一种类似倒叙的方式,学生最后通过了解徐冰的人生经历以及对艺术的影响等方面,对其作品所要表达的文化内涵、时代性会更深刻。

课时 第1课时

领域 欣赏●评述

学情简析

学生对西方作品较为熟悉,不少人能够答出若干西方艺术家的名字,对中国艺术家了解得较为有限,特别是对中国当代的艺术家,知之甚少。对于生活阅历、审美素养还有所欠缺的高中生而言,有较大的提升空间。

教学目标

通过“背后的故事”初步感受中国当代艺术家徐冰的艺术作品,了解装置艺术相比较传统绘画、雕塑的区别。 初步探索徐冰的“天书”,掌握“天书”造字规律,并尝试书写。 体会“天书”所传递的文化内涵,引导学生树立一种理性的态度对待当代艺术。

助学要点(重难点)

重点:通过多种鉴赏方式识读判断徐冰的当代装置艺术作品——“天书”。 难点:面对反差极大的文字,如何引导学生理性看待当代艺术。

助学组织:

小组合作、自主学习、探究性学习等

助学准备:

教学课件、视频、课堂学习单、笔、墨、宣纸等

助学过程

一、比较式导入 (元)黄公望 《富春山居图》 活动1:播放长卷《富春山居图》 提问:视频中展开是何画卷?出自哪位画家之手? (黄公望 《富春山居图》) 【设计意图】 学生对《富春山居图》熟悉度较高,在之前课堂上鉴赏过。和之后要展示的徐冰的“背后的故事”之《富春山居图》有直接关系,用图片视频导入一目了然。 活动2:出示徐冰的《富春山居图》 学生对比思考:和黄公望的《富春山居图》相比,这件作品有何不同?你都发现了什么? 【设计意图】 “让”学生自主观察、比较分析,培养学生最基本的“图像识读”素养。探究徐冰《富春山居图》与原作之间的差异,导入课题。 二、徐冰“背后的故事” 揭秘徐冰2014年《富春山居图》“背后的故事” 艺术家用干枯植物、麻丝、纸张、编织袋及各种废弃物在半透明玻璃后面造型,“复制”出了中国古代山水画。正面雾气氤氲,意境空灵的古典山水与其背后垃圾破烂、杂乱无章的现实场景之间构成了一种极强烈的反差性。 1、揭开《富春山居图》背后的“真面目”。对作品进行解说,介绍徐冰创作“背后的故事”作品的创作过程。 2、提问:这件作品与传统的绘画、雕塑作品的区别在哪里? 3、简单解读装置艺术概念及创作特点。 【设计意图】 1、对于当代艺术家的创作用简单语言概括其创作的过程,学生感受其创作的艰辛,情感上引起共鸣。 2、问题的设计目的在于引出——装置艺术: 装置艺术(Device Art):是指艺术家在特定的时空环境里,将各种材料进行艺术性地有效选择、利用、改造、组合,以令其演绎出新的丰富的精神文化意蕴的艺术形态。简单地讲,装置艺术,就是“场地+材料+情感”的综合展示艺术。 教师提问:如果你在参观时,看到这件大型作品“背后的真面目”,你会有怎样的想法? 【设计意图】 对于当代艺术,没有标准答案,更多地让学生去评述,发表自己的想法。积极对当代艺术作品进行“审美判断”。 教师小结:面对当代艺术作品,没有标准答案。“对同一件作品,不同的人会有不同的想法,艺术家只是完成了艺术作品的一种可能,真正完成艺术作品的是观众”。同学们今天又赋予这件作品新的内涵。 活动3:深入赏析“背后的故事” 提问:“背后的故事”作品中有哪些因素体现了时代与文化的关联 (学生小组讨论) 从现成品运用到对中国画气韵、笔墨的思考。 借鉴西方艺术史上“现成物”的手法。 “背后的故事”模仿的不是绝对的细节,而是气韵,用这些材料平行地表达中国画运笔的感觉。 思考:用这种方法能不能复制西方油画作品?为什么? 教师小结:用这种方法很难复制油画,但却可以复制国画,这就提出一个问题,东西方绘画与自然以及看待自然的方法是一种什么样的关系。古典西画是写实的但不能用现成物来转换,国画是意象的却可以用这些现成物来转换。 【设计意图】 初步让学生体会中国当代艺术家如何在中国传统的文化基础上对当代美术创作主题进行进一步的拓展,感受艺术形式的多样性。 三、徐冰的“天书” 活动4:运用鉴赏“四步法”赏析“天书”完成第一步(自主完成学习单) 描述:创作时间:1987——1991 材料:综合媒材装置、手工刻板、印刷及传统书籍装订。 一个大型的装置艺术作品整体作品由古代卷轴、几百册大书以及被放大的书页组合而成。上面密密麻麻地没有一个是可释读的字。 思考: 1、徐冰的这件装置艺术作品为何叫“天书”?有怎样的文化意义? 2、作品中的字看似像中文却无法阅读,有没有什么规律?破译秘诀? 【设计意图】 在不够了解作品的情况下,学生首先从自身视觉感知出发,通过描述来达到鉴赏的第一步,再由问题引出对作品更深刻的思考。 活动5: 揭秘徐冰的“天书” 以徐冰名字为例,教师示范,为学生展示破译的秘诀:原来,徐冰把英文字母做成汉字的部首的样子,再根据汉字框架把搭建成汉字的形状,组成可识别的英语文字。 【设计意图】 根据高中生的学习能力加上简单的教师示范和图片解读,学生能够快速理解“天书”秘诀所在。为学生尝试体验徐冰的“天书”创作打下基础。 活动6:出示四个英文方块字图片,学生根据掌握的”天书“构字规律快速翻译。 英文方块字“艺术为人民” ART FOR THE PEOPLE 毛主席说:艺术为人民。 【设计意图】 通过翻译四字“天书”,将所了解的构字规律进行简单的运用。为之后的课堂练习提前预热。 活动7:运用徐冰“英文方块字”构字的方式写一写学校名字。 提醒学生注意: 汉字笔顺的一般规律:先横后竖,先撇后捺,从上到下,从左到右;还有从外到内,先中间后两边等。 提问:是不是只有单一的一种造字书写?字的结构在保证汉字的造字规律基础上,能不能调整结构?学生再次尝试。 举例“加油武汉”四个字说明“天书”每个字写法不止一种,凡是符合汉字造字顺序搭建而成的“天书”都可成立。 【设计意图】 活动安排目的在于培养“创意实践”素养。在徐冰“天书”作品的启发下,再从生活出发,创造学校校名的英文方块字。教师示范、学生独立完成、举例说明等多种教学组织方式让学生对徐冰“天书”的造字规律有更深入的解读。 活动8:小组讨论思考,合作完成学习单上“四步法”的其他三步 徐冰耗时4年,雕刻了4000多个伪汉字,然后按照古籍装订的方式严格地制作了天书,每道工序、每个细节都一丝不苟。汉字具有形、音、意三美,但形美却往往被忽略。徐冰的《天书》将汉字拆分、重新整合,形成的新字虽然不具意义但恰恰强调了文字的结构美。以书法为例,作为一种视觉艺术,汉字的音、意二美与其并没有直接联系,而是与形美的关系最为密切。 【设计意图】 传统的艺术作品鉴赏已有定性,而当代艺术作品仍处在艺术的洪流里被淘洗。 对于当代艺术评论并没有标准答案,重在学生参与讨论思考当代艺术作品的内涵价值。 教师小结: 徐冰说:“我们应该对文化保持警惕、审视与反思”。 《天书》以文化自身为工具,解构自身进而拓展自身。即使不去探寻《天书》中文字符号的意义,而只是面对这体量巨大的伪文字的无意义,其荒诞感也会给人以唏嘘思索的空间,复数性的中式美学形式也会给人以纯粹的审美体验。 即使是没有艺术知识储备的普通人,面对《天书》,也会有自己的感受。 课堂拓展 播放2008年北京奥运会开幕式片段,选取其中几件装置艺术作品,学生谈谈感受。 课后任务 运用徐冰“天书”的造字书写方式写祝福语,为中国共产党诞辰100周年献上自己的祝福 【设计意图】 当代艺术着眼于当下,“像艺术家一样创作”,课后任务的布置结合2021年中国共产党诞辰100周年这一历史时刻,将课堂延伸到课后,做到情感的延续。

设计创新点: 从熟悉的中国画《富春山居图》导入课堂,对比不一样的装置艺术作品“背后的故事”中的《富春山居图》,学生既熟悉又新鲜,为课堂赏析打下良好的基调。从简要赏析“背后的故事”作品,让学生初步感受装置艺术和以往赏析的传统绘画、雕塑、建筑等艺术领域的不同。徐冰的装置艺术作品中,让他在国际上名声大噪的作品是“天书”,选择“天书”进行本课的重点赏析内容,主要原因在于它的产生与中国的文化、时代精神有重要的联系,更贴切主题三关于时代的美术担当这一主题。“天书”的造字方法,学生新鲜感较强,课堂实践环节可操作性较强,课后也能够将其做较好的延伸。

学习单:

课时 第2课时

领域 欣赏●评述

学情简析

通过上节课的赏析活动,学生对于徐冰的当代装置艺术作品有了初步的感受体验。大部分学生尝试站在文化的角度去理解徐冰的“天书”所包含的内涵,但是对于徐冰的艺术观念并没有较为全面的了解。

教学目标

赏析徐冰关于文字符号的另一件作品《地书》。 通过多个课堂实践活动,培养学生除了图像识读、审美判断、文化理解核心素养之外,重点培养美术表现、创意实践两大核心素养。

助学要点(重难点)

重点:阅读徐冰的“地书”,创意实践具有学生自己符号的“书”。 难点:引导学生如何站在时代背景下看待徐冰的“文字”作品。

助学组织:

小组合作、自主学习、创意实践等

助学准备:

教学课件、视频、地书彩色打印稿、纸、笔等

助学过程

收集学生上节课课后任务作品,学生谈一谈所写的祝福语。 聊天软件对话导入 活动1:找两个学生进行对话,一个学生用文字问,一个学生在黑板上画下用符号或者用表情进行回答。 【设计意图】 结合学生生活,互动性导入课堂,调动学生课堂气氛。为本节课解读徐冰的“地书”埋下伏笔。 三、徐冰的“地书” 视频实物展示徐冰的《地书》 活动2:运用你的想象力 ,一起翻译徐冰的《地书》。共5个片段,每个小组翻译1个片段。 【设计意图】 学生在面对陌生的艺术形式,体验感受比教师手把手引导进行解读更加重要,在体验中感受艺术家的创作思维。 《地书》标识虽说是全世界各领域的通用符号,但对它的解读能力在于你与现代化相关的程度,所以每个人对于符号识读存在差异性。 小组合作翻译过程中难免会有摩擦,是否接近标准答案与否不重要,重在体会全新阅读形式的趣味性。为之后“像艺术家一样创作”的课堂活动做好引子。 教师提问:相比较徐冰的“天书”,《地书》这一本书最大的特点是什么? 教师小结:从生活中任何领域搜集到的符号编辑成的《地书》,每个人读它都可以读出不同的版本。它和语言的关系就象是翻译的关系,任何语言都可以和它对位。比如中文和英文之间也是翻译的关系,同一个内容,你可以有不同的翻译法。它在概念上做到了超越于地域文化,可以超越知识等级,普天同文。 教师介绍《地书》:《地书》是艺术家徐冰一本用收集整理世界各地的标识符号,写成的一本“普天同文”的书,是一本在任何地方出版都不用翻译的读物。全书12页,讲述了主人公小黒(一个标准白领)一天24小时忙碌风趣的生活。 思考:徐冰继“天书”之后,数年后又创作《地书》的目的和意义是什么? 教师小结:时代的发展,人们对于运用文字的方式在发生变化。徐冰希望作品具有普适性,认为好的作品应该有结实的想法和单纯的制作方法,能够抵达人类生活中的问题,为人们的思考与体验提供新的出口与空间。“其实真正有意思的作品,要在人的心中发生作用,要渗透进社会。”也是出于这样的理念,他做出了与《天书》相对的《地书》——人人都能看得懂的书。 四、我来写我的“书” 课堂实践要求: 1、学习徐冰“地书”的书写方式,运用简单符号描绘一段内容: 可以记录自己的一天;给18岁的自己写一段寄语;或者你想表达些什么。 2、尽可能运用生活中常用的符号或者徐冰《地书》中的符号。 3、同学之间相互分享解读。 展示中央美术学院吕胜中写给友人的新年祝福信件,尝试解读 部分学生作品: 【设计意图】 艺术来源于生活,为了更加深刻感受徐冰“地书”的符号性、趣味性,学生结合自己的生活进行创作,培养学生“创意实践”素养。 教师小结: 无论的是“背后的故事”、还是“天书”、《地书》,徐冰的艺术道路真正遵循了艺术源于生活高于生活和艺术回馈于生活。徐冰认为他的艺术是最具试验性的,是最应该提示一种新的思维方式和体现人类文明水准的一种艺术。 五、《地书》时代性科技性 地书——对话软件 徐冰还制作了“字库”软件。使用者将英文句子(目前还仅限于此,下一步是中文和其它文字),打入键盘,计算机即可转译成这种标识语言。这可起到《字典》的作用,将来也会有实用价值。 六、课后任务 小组合作通过网络、书籍等方式查找关于徐冰更多的作品,制作PPT,下节课进行分享展示。

设计创新点: 高中生在课堂上进行创意实践的机会较少,本课设计亮点在于更多地“让”学生动手参与创作,如果说“天书”是让人看不懂的“书”,那么《地书》就是一本人人都能看得懂的书。而且它不是一个大型的装置艺术作品,而是实实在在存在的印刷出版的书。通过实物展示和视频展示《地书》立体书,学生对于熟悉的文字文化会有全新的认识。动手写一写,画一画,参与到艺术家的创作中,这样的体验有助于学生更加深刻地理解艺术家所要传到的文化内容和作品的意义。

课时 第3课时

领域 欣赏●评述

学情简析

通过前面两个课时对于当代艺术家徐冰作品的识读判断和实践,相信学生对于徐冰作品所包含的文化内涵会有所了解,两个课时的识读判断为第3课时的小组分享打下基础,学生可以学习运用课堂赏析徐冰“天书”和《地书》的方式,拓展赏析徐冰其他当代艺术作品。

教学目标

1、各小组完成分享,运用美术鉴赏“四步法”识读赏析徐冰更多当代艺术作品。 2、师生共同探讨徐冰作品的时代性。 3、了解徐冰的人生经历和背景,以及对其艺术所产生的影响。

助学要点(重难点)

重点:学生课堂运用PPT分享展示本小组解读徐冰其他作品的成果。 难点:对于徐冰作品的时代性的总结以及对中国当代艺术特点的小结。

助学组织:

小组分享展示、观看视频、师生探讨

助学准备:

教学课件、视频

助学过程

每班各小组学生上台分享展示,尝试用美术鉴赏“四步法”解读作品。 (展示部分小组分享瞬间) 分享赏析徐冰作品《蚕书》 分享赏析徐冰作品《文化动物》 分享赏析徐冰作品《鸟飞了》 分享赏析徐冰作品《凤凰》 分享赏析徐冰作品《何处惹尘埃》 二、观看视频,听一听徐冰自己怎么说? 观看优米网徐冰《我对当代艺术的理解》视频,听一听徐冰自己对当代艺术的理解。 三、谈一谈徐冰作品的时代性 在徐冰看来,他认为艺术不应把学院与在野、传统与现代、东方与西方割裂开来,他也强调艺术家与时代之间的关系。他认为时代推进艺术家寻找新的表现语言,而好的艺术都是和它所生活的时代之间的一种对话。 艺术的真正深度不是由材料、风格之间比较出来的。你不能对安迪·沃霍尔与齐白石作品的风格进行对比,看哪个更高哪个更低。而是要看艺术家如何用艺术和生活时代、和生活的周边社会发生关系。因为好的艺术都是和它所生活的时代之间的一种对话。 艺术家真正要做的是什么?就是考虑如何把对时代的灵感转换成有效的艺术语言落实到作品中。 四、了解徐冰的人生经历以及对艺术产生的影响 祖母家浓厚的禅修佛学的文化氛围和质朴、坚毅的生活方式,潜移默化地影响了徐冰的童年时期,这也决定了他严以律己的处事性格,为他的创作之路打下基础。 徐冰的母亲在北大图书馆学系工作,年幼时,徐冰常被母亲关在图书馆学系的书库,那里充斥着关于版式、字体设计、出版史的书籍,虽然读不懂,但对图书的“形制”、文字的“外表”有了深刻的印象。久而久之,徐冰就成为了艺术圈里最能“折腾”文字的人。

由于“文化大革命”,徐冰在少年时期接触到了很多当时大学中的老师和知识分子,在积累知识的同时丰富了眼界。 1975年知识青年下乡形成了与世隔绝的状态,这也为他的专心创作创造了一个贴近当时社会主流且相对稳定的环境。 徐冰在创作第一部作品回城之后经历了1985年的新思潮运动,接触了与从前的谨慎、内敛、低调相比完全不同的一种创作环境。两者的碰撞让徐冰产生了疏离感,同时也激发了徐冰的创作,其艺术作品中的悖论相互转化思维也是从此时开始显现出来。 思考:为什么说徐冰的艺术是中国当代艺术发展的一个缩影?透过徐冰的作品,我们能否总结出几点关于中国当代艺术的特点呢?(小组讨论) 1、中国当代艺术家试图创造属于自己的个性话语。 2、中国当代艺术家尝试获取国际身份和地位,同时又保持自己的民族特色,他们的作品让世界开始关注和了解中国艺术现状。 3、中国当代艺术试图获得民众的认可和理解。 五、课后任务 具有时代担当的中国当代艺术家不仅仅只有徐冰,结合教材作品《九层浪》,课后推荐学生去了解另外一位当代艺术家——蔡国强,他是一个“玩火药”玩到极致的男人,他又如何理解当代艺术呢?如何成为中国当代艺术界的时代担当呢?

设计创新点: 1、完全把课堂“让”给学生,小组合作完成PPT,运用美术鉴赏“四步法”赏析分享徐冰的其他作品,探究艺术家在艺术创作上观念的变化及作品的内涵。 2、通过观看视频,除了课堂上学生对徐冰作品的分析,我们也来听听艺术家自己对当代艺术的理解,更贴近艺术家本身。 3、以往的课堂往往会在最开始就了解艺术家生平、背景等方面,这个单元设计把这一点放在最后,采用一种类似倒叙的方式,学生最后通过了解徐冰的人生经历、背景等方面,对其作品所要表达的文化内涵会更加理解深刻。 4、透过徐冰这样的个案,延伸出对当代艺术特点的初步了解,为生活中赏析更多的中国当代艺术家的作品打下良好的基础。

同课章节目录

- 第一单元 观看之道——美术鉴赏基础

- 主题一 素养与情操——美术鉴赏的意义

- 主题二 感知与判断——美术鉴赏的过程与方法

- 第二单元 图像之美——绘画艺术

- 主题一 程式与意蕴——中国传统绘画

- 主题二 抒情与写意——文人画

- 主题三 现实与理想——西方古典绘画

- 主题四 超越与延异——西方现代艺术

- 第三单元 匠心之用——雕塑艺术

- 主题— 纪念与象征——空间中的实体艺术

- 主题二 体量与力量——雕塑的美感

- 主题三 场域与对话——公共空间里的雕塑

- 第四单元 无声之韵——建筑艺术

- 主题一 实体与虚空——凝固的音乐

- 主题二 人作与天开——中国古典园林艺术

- 主题三 人居与环境——诗意的栖居

- 第五单元 淳朴之情——民间美术

- 主题一 文化与习俗——从“泥土”中诞生的美

- 主题二 质朴与率真——浓郁乡情的视觉呈现

- 第六单元 时代之镜——中国现代美术

- 主题一 交流与传承——东西文化碰撞中的艺术嬗变

- 主题二 时代与变革——为人生而艺术

- 主题三 初心与使命——时代的美术担当