部编版历史八年级上册 第24课 人民解放战争的胜利 同步精品练习(含解析)

文档属性

| 名称 | 部编版历史八年级上册 第24课 人民解放战争的胜利 同步精品练习(含解析) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 283.6KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2023-01-03 21:03:30 | ||

图片预览

文档简介

第24课 人民解放战争的胜利

一 、单选题(本大题共20小题,共20分)

1.(1分)小小的西柏坡,毛泽东在此指挥了决定中国前途命运的战略大决战。其中,解放东北全境的是哪一次战役( )

A. 辽沈战役 B. 平津战役 C. 淮海战役 D. 渡江战役

2.(1分)“到1948年秋,双方的力量对比已经完全颠倒过来了。……国内战争中最后一场大规模军事行动是攻占南京——国民党统治中心的战斗……部队渡过长江,取得了最后胜利。”材料中的“战争”指的是( )

A. 鸦片战争 B. 甲午中日战争 C. 抗美援朝 D. 人民解放战争

3.(1分)淮海战役结束后,陈毅感慨地说:“淮海战役的胜利是人民群众用小推车推出来的。”下列所述人民解放战争胜利的原因,与材料相符的是( )

A. 人民群众的大力支持 B. 党中央的正确领导

C. 人民解放军的英勇作战 D. 正确的战略战术

4.(1分)陈毅曾说:“淮海战役是人们用小车推出来的。”他表达的是淮海战役( )

A. 战役的原因 B. 战役的进程 C. 战役的影响 D. 胜利的原因

5.(1分)1946年5月4日毛泽东指出,现在类似大革命时期,农民伸出手来要土地,共产党是否批准,今天必须表明态度。这反映了( )

A. 国民革命运动发展迅猛 B. 革命形势发展要求改变土地政策

C. 地主减租减息土地政策必须实施 D. 土地改革为国家工业化建设准备条件

6.(1分)直接威胁南京、武汉,使人民解放军由战略防御转入战略进攻的军事行动是( )

A. 千里挺进大别山 B. 淮海战役 C. 青化砭战役 D. 平津战役

7.(1分)1947年夏,揭开了人民解放军战略进攻序幕的事件是( )

A. 刘邓大军千里挺进大别山 B. 百团大战

C. 中共中央转战陕北 D. 解放南京

8.(1分)1947年年底,解放区各级党政机关组成工作组深入农村开展工作。此项工作的主要目的是( )

A. 开展农村土地革命 B. 实行减租减息政策

C. 落实《中国土地法大纲》 D. 实施《中华人民共和国土地改革法》

9.(1分)《翻身——中国一个村庄的革命纪实》中写道:通过解放战争时期的土地改革,农民获得了土地等生产资料,破除了迷信,实现了民主和平等。这描述了土地改革的( )

A. 背景 B. 目的 C. 结果 D. 性质

10.(1分)八年级历史学习小组计划在假期开展一次红色主题研学活动,实地了解1949年4月23日国民党在大陆统治结束的史实。他们应该选择去( )

A. 北京 B. 南京 C. 锦州 D. 徐州

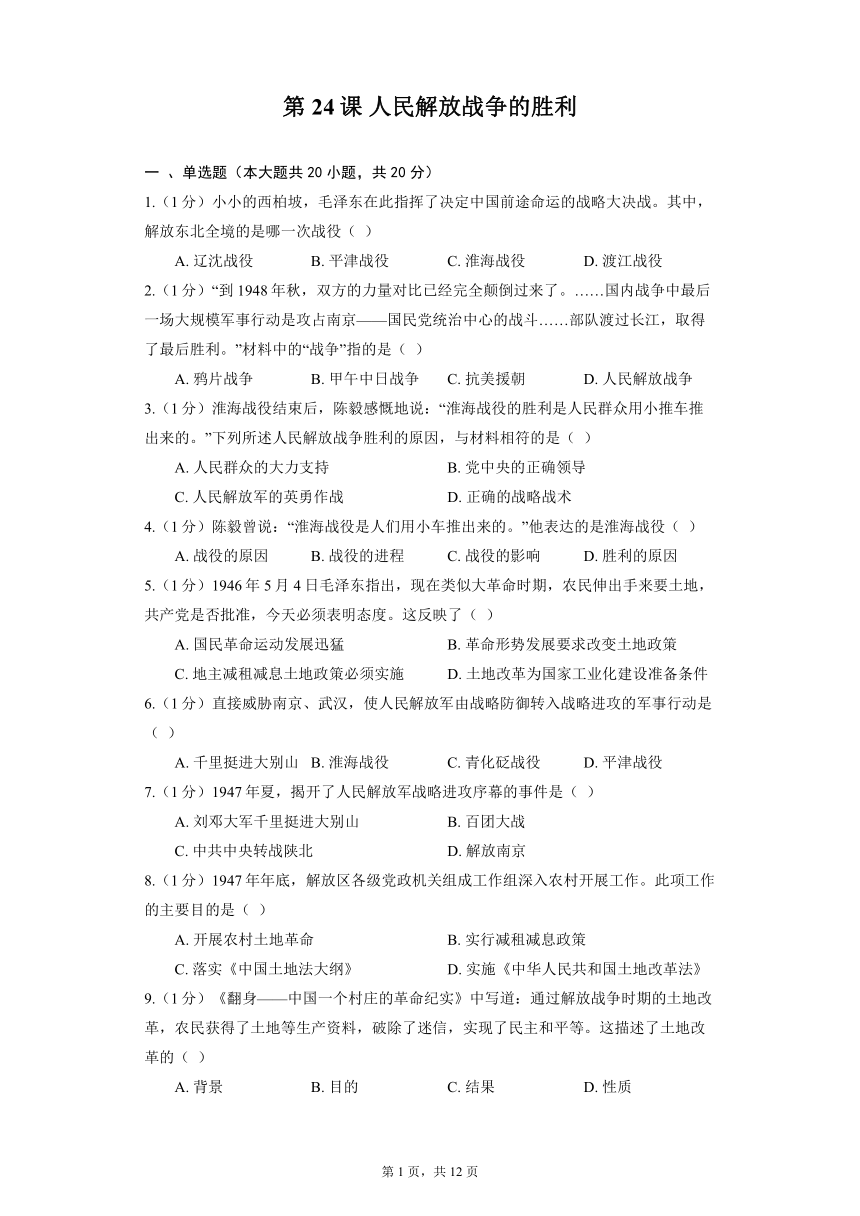

11.(1分)如图是人民解放战争中的一场重要战役,这场战役的胜利使华北全境基本解放。根据如图指出,这场战役是( )

A. 辽沈战役 B. 淮海战役 C. 平津战役 D. 渡江战役

12.(1分)一名老兵在回忆录中写道:“在嘹亮的冲锋号角声中,我们登上总统府的顶楼……我换上了一面红旗。这时正是民国38年4月23日上午8时。”材料中的“总统府”是( )

A. 南京临时政府 B. 北洋军阀政府 C. 广州国民政府 D. 南京国民政府

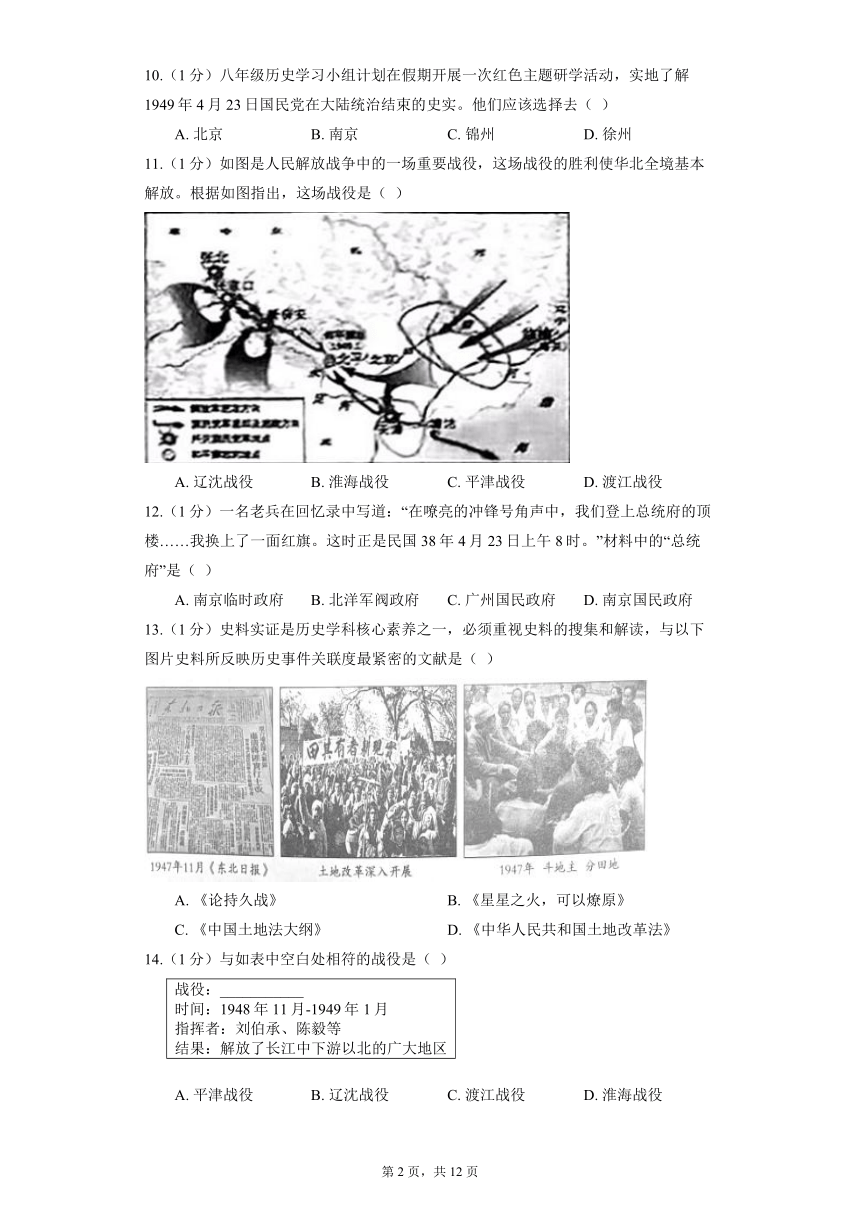

13.(1分)史料实证是历史学科核心素养之一,必须重视史料的搜集和解读,与以下图片史料所反映历史事件关联度最紧密的文献是( )

A. 《论持久战》 B. 《星星之火,可以燎原》

C. 《中国土地法大纲》 D. 《中华人民共和国土地改革法》

14.(1分)与如表中空白处相符的战役是( )

战役:___________

时间:1948年11月-1949年1月

指挥者:刘伯承、陈毅等

结果:解放了长江中下游以北的广大地区

A. 平津战役 B. 辽沈战役 C. 渡江战役 D. 淮海战役

15.(1分)解放战争初期,国共两党军事力量悬殊。但人民解放军却在短短的三年内由弱变强,最终推翻了国民党在大陆的统治,取得了解放战争的胜利。其原因有( )

①中国共产党的正确领导

②人民解放军的英勇作战

③广大人民群众的支持

④国共两党签订“双十协定”

A. ①②③ B. ①③④ C. ②③④ D. ①②③④

16.(1分)以下对中国新民主主义革命时期各段解读错误的有( )

①国共第一次合作,共同抵御侵略

②工农武装割据,寻求新的道路

③北洋军阀统治,政局动荡不安

④两种命运决战,建立联合政府

A. ①②③ B. ①③④ C. ②③④ D. ①②④

17.(1分)解放战争中,这场战役“武力解决的方式打得十分精彩,和平谈判的方式也处理得非常圆满”。这场战役( )

A. 揭开人民解放军战略进攻的序幕 B. 解放了东北全境

C. 解放长江中下游以北的广大地区 D. 使华北全境基本解放

18.(1分)“那是1949年4月的一个夜晚,我在长江上掌舵划桨,子弹如雨点般落下,打伤了我的右臂。当时顾不得痛,就记住了一点,一定要把第一批解放军突击队员安全送到江对岸。”“七一勋章”获得者马毛姐讲述的是( )

A. 辽沈战役 B. 平津战役 C. 淮海战役 D. 渡江战役

19.(1分)刘伯承在给中央的电报中建议:蒋军重点守徐州,其补给线只有青浦线,陈(毅)、邓(小平)主力应首先斩断徐、宿间铁路。刘伯承的建议是针对( )

A. 辽沈战役 B. 淮海战役 C. 平津战役 D. 渡江战役

20.(1分)美国的密勒氏报曾这样评论:“(中国)内战战场的真正分界,是在这样两种不同的地区中间;一种是农民给自己种地,另一种是农民给地主种地”,这“不但决定国共两党的前途,而且将决定这个国家的命运”。上述评论说明了( )

A. 农民和地主阶级矛盾复杂 B. 共产党重视农业农村问题

C. 解放区土地改革的重要意义 D. 土地改革能决定国家命运

二 、综合题(本大题共10小题,共30分)

21.(6分)电影《大决战》共分三部,影片以史诗般宏伟的气魄艺术地再现了中国解放战争中三次决定性的战役。战役以中国人民的伟大胜利和国民党的失败为结局,为新中国的成立奠定了基础,是人民革命战争史上的光辉篇章。创作者对双方统帅部门的战略方针、作战计划、战役指挥完全忠实于历史事实;在细节描写上、战争场面上以及人物形象的塑造上进行适度的渲染、铺垫,因而使银幕形象在巨大的、真实的历史背景下显得更加丰满、生动,具有较强的感染力。影片最大的成功之处在于,它表明决战的胜负并非单纯是军事指挥决定的,而是一种历史的必然趋势。

请回答:

1.依据材料和所学知识,电影《大决战》描绘了解放战争期间哪三次重大战役的恢弘场面?三大战役胜利最重要意义是什么?

2.1949年4月,人民解放军百万雄师兵分三路,横渡长江,占领南京。请你写出这次战役的名称。

22.(12分)阅读下列材料,回答问题。

材料一:“十四年抗战”概念,是把前六年的局部抗战和后八年的全国抗战作为一个整体的两个部分来看待的。……在1931年至1937年的六年时间里……中国共产党积极引导全国抗日救亡运动,并且不断调整政策,从“抗日反蒋”发展为“逼蒋抗日”“联蒋抗日”……西安事变和平解决,为实现国共第二次合作,推动抗日民族统一战线的形成奠定了基础。

——摘编自《为什么是“十四年抗战”》材料二:整个抗日战争,是靠两个战场支持的……国民党军队在正面战场虽然败仗居多,牺牲惨重,但毕竟阻滞了日军迅速灭亡中国的图谋……但是如果离开了敌后战场对日军的牵制,离开了敌后根据地对日本占领者的骚扰和打击,正面战场坚持的时间是极为有限的。

1.根据材料一和所学知识,分别说说“十四年抗战”中局部抗战和全民族抗战开始的标志。

2.根据材料二,概括抗日战争中正面战场和敌后战场各自发挥的作用。

材料三:

3.结合所学知识,指出材料三反映的是何历史事件。并分别写出图1和图2在其中所起到的作用。

4.请你分析从材料一、二到材料三,国共关系发生了怎样的变化?

23.(12分)2021年,中国共产党迎来百年华诞。一百年风雨兼程,道不尽坎坷沧桑;一百年风云巨变,数不尽伟业辉煌。在党史学习教育活动中,某校八年级推出“从内战对决,看民心向背”的党史专题学习活动。请你也参与进来,完成下列各题。

材料一:倭寇投降,世界永久和平局面,可期实现,举凡国际国内各种重要问题,亟待解决,特请先生克日急临陪都,共同商讨,事关国家大计,幸勿吝驾。临电不胜迫切急盼之至。

--蒋介石致毛泽东寒电(1945年8月14日)

1.材料中“倭寇投降”的标志是什么?蒋介石“急盼”毛泽东去陪都的真实意图是什么?

材料二:我军第二年作战的基本任务是:举行全国性的反攻,即以主力打到外线去,将战争引向国民党区域,在外线大量歼敌。

--《解放战争第二年的战略方针》

2.为完成“我军第二年作战的基本任务”,我军举行的重大军事行动是什么?影响如何?

材料三:电视剧《大决战》开篇,曾详细交代了国共双方的军事实力对比,在蒋介石眼中,战争打的是枪炮。而共产党人看来,战争打的不只是枪炮,更是政治,经济,民心。剧中表现了国民党军进入解放区的心虚,连国民党军官面对解放区的民众也忍不住自问:“我们什么时候成了老百姓的敌人?”

3.国共双方的大决战指的是什么?它的意义是什么?

材料四:有一位海外学者说,第二次世界大战结束后,当时南京国民政府库存的黄金、白银、美钞的价值空前未有,并且拥有大批美式装备的军队,配有飞机千驾,舰艇如云,但为时不过三年就被“小米加步枪”的中国共产党打得落花流水。

4.结合材料三、四,依据所学知识从中你能获得什么启示?

答案和解析

1.【答案】A;

【解析】1948年9月,中共中央军委命令林彪、罗荣桓发起辽沈战役。辽沈战役解放了东北全境,选项A符合题意。平津战役基本上解放了华北全境;淮海战役奠定了解放长江以南各省的基础;渡江战役使国民党苦心经营的长江放线,顷刻间土崩瓦解,随后占领南京,结束了国民党在大陆的统治。排除BCD项。

故选:A。

此题主要考查辽沈战役的相关史实。“解放东北全境”是解答本题的关键。

此题主要考查学生的识记能力以及分析问题的能力。理解并识记辽沈战役的相关史实。

2.【答案】D;

【解析】依据题干“1948年秋”“攻占南京”“渡过长江”可知与人民解放战争有关,1948年秋至1949年1月,人民解放军先后发动辽沈、淮海、平津三大战役,与国民党军队进行战略决战,基本消灭国民党军队主力,1949年4月人民解放军发动渡江战役,攻占南京,推翻了国民党在大陆的反动统治,D项正确;1840年英国发动鸦片战争,迫使清政府于1842年签署近代第一个不平等条约《南京条约》,排除A项;1894年日本发动甲午中日战争,迫使清政府于1895年签订《马关条约》,排除B项;1950年10月,新中国派遣中国人民志愿军开赴朝鲜抗美援朝,于1953年取得抗美援朝的伟大胜利,排除C项。

故选:D。

此题主要考查人民解放战争的过程。人民解放战争是1945年8月至1949年9月中国人民解放军在中国共产党的领导和广大人民群众的支援下,为推翻国民党统治、解放全中国而进行的战争。

掌握人民解放战争的过程和意义。

3.【答案】A;

【解析】1948年11月,在刘伯承、陈毅、邓小平、粟裕、谭震林等统一指挥下,中原解放军和华东解放军又发起了以徐州为中心的淮海战役。根据已学知识可知,在淮海战役中调动了民工达500多万人,大小车88万辆等,从粮食弹药的接济、医疗救护等方面为作战的胜利提供了有力的保障。人民群众踊跃参军,支援解放战争,使人民解放军获得深厚的兵源,人民群众组织民兵,保卫了后方,人民群众的大力支前,这就是保证人民解放军打胜仗,夺取解放战争胜利的基础。因而陈毅说“淮海战役是人民群众用小车推出来的”,A符合题意。BCD选项不符合题意。

故选:A。

本题以淮海战役的胜利是人民群众用小车推出来的为依托,考查淮海战役。注意掌握相关基础知识。

此题主要考查学生识记和分析历史知识的能力,识记与灵活掌握三大战役和南京解放的相关知识。

4.【答案】D;

【解析】根据题干结合所学知识可知,在整个淮海战役中,解放区发动群众总计543万人,他们使用小推车这种原始的运输工具,克服千难万险,共向淮海战役前线运送粮食9.6亿斤,大大满足了战争的需要。人民群众踊跃参军,支援解放战争,使人民解放军获得深厚的兵源,人民群众组织民兵,保卫了后方,人民群众的大力支前,这就是保证人民解放军打胜仗,夺取解放战争胜利的基础。因而陈毅说“淮海战役是人民群众用小车推出来的”,这说明淮海战役能够取得胜利原因,D项正确;战役的原因、进程、影响与题干无关,排除ABC项。

故选:D。

此题主要考查了淮海战役以及胜利原因等知识,掌握相关基础知识。

此题主要考查了淮海战役以及胜利原因等知识,注意基础知识的识记与理解。

5.【答案】B;

【解析】据“现在类似大革命时期,农民伸出手来要土地,共产党是否批准,今天必须表明态度”可知,这反映了革命形势发展要求改变土地政策,选项B符合题意;国民革命运动发生在1924——1927年,地主减租减息土地政策是在抗日战争时期实施的,1945年8月抗日战争取得胜利;1950-1952年的土地改革为国家工业化建设准备条件。选项ACD与题干时间不符,排除。

故选:B。

此题主要考查革命形势发展要求改变土地政策的相关史实。识读题干材料是解答本题的关键。

此题主要考查解读题干信息和对历史史实的分析和准确识记能力。理解并识记革命形势发展要求改变土地政策的相关史实。

6.【答案】A;

【解析】1947年夏,刘伯承、邓小平率领晋冀鲁豫解放军主力,在山东西南强渡黄河天险,千里跃进大别山,直接威胁到南京、武汉,揭开了人民解放军战略进攻的序幕。BCD不符合题意,排除。

故选:A。

此题主要考查刘邓大军挺进大别山,掌握相关的基础知识。

此题主要考查刘邓大军挺进大别山,考查学生的理解和分析能力,解题关键是掌握基础知识。

7.【答案】A;

【解析】据题干关键信息“揭开了人民解放军战略进攻序幕”并结合所学,1947年夏,刘伯承、邓小平率领晋冀鲁豫解放军,挺进大别山,刘邓大军从国民党重点进攻的山东和陕甘宁解放区中间发起进攻,“像一把尖刀,插入敌人胸膛”。刘邓大军开辟了大别山根据地,严重地威胁了国民党统治中心南京和湖北重镇武汉,揭开了人民解放军全国性战略进攻的序幕。A符合题意。

故选:A。

此题主要考查刘邓大军挺进大别山。题干关键信息“揭开了人民解放军战略进攻序幕”。

解答本题要把握刘邓大军挺进大别山的相关内容,运用所学,分析题目的要求,即可作答。

8.【答案】A;

【解析】1947年,中国共产党召开全国土地会议,颁布《中国土地法大纲》。大纲规定:没收地主土地,废除封建剥削的土地制度,实行耕者有其田,按照农村人口平均分配土地。根据土地改革总路线和《中国土地法大纲》规定,各个解放区先后开展了土地改革运动。故1947年年底,解放区各级党政机关组成工作组深入农村开展工作。此项工作的主要目的是开展农村土地革命。BCD不符合题意,排除。

故选:A。

此题主要考查解放区的土地改革,掌握相关的基础知识。

此题主要考查解放区的土地改革,考查学生的理解和分析能力,解题关键是掌握基础知识。

9.【答案】C;

【解析】据“通过解放战争时期的土地改革,农民获得了土地等生产资料,破除了迷信,实现了民主和平等”可知,这描述了土地改革的结果,选项C符合题意;选项ABD与题干内容无关,排除。

故选:C。

此题主要考查解放战争时期的土地改革的相关史实。识读题干材料是解答本题的关键。

此题主要考查解读题干信息和对历史史实的分析和准确识记能力。理解并识记解放战争时期的土地改革的相关史实。

10.【答案】B;

【解析】据题干并结合所学知识可知,1949年4月,人民解放军百万雄师兵分三路,横渡长江,占领南京,结束了国民党在大陆的统治。故八年级历史学习小组应该选择去南京。ACD不符合题意,排除。

故选:B。

此题主要考查渡江战役与解放南京,掌握相关的基础知识。

此题主要考查渡江战役与解放南京,考查学生的理解和分析能力,解题关键是掌握基础知识。

11.【答案】C;

【解析】图片反映的是平津战役。1948年11月,东北野战军挥师入关,与聂荣臻指挥的华北人民解放军共同发起平津战役。解放军将国民党军分割包围在北平、天津和张家口等孤城,并武力攻占张家口、天津,威逼北平。北平国民党守军总司令傅作义在中国共产党的争取下,接受和平改编。1949年初,北平和平解放。平津战役的胜利,使华北全境基本解放。ABD不符合题意,排除。

故选:C。

此题主要考查平津战役,掌握相关的基础知识。

此题主要考查平津战役,考查学生的理解和分析能力,解题关键是掌握基础知识。

12.【答案】D;

【解析】据题干“民国38年4月23日”“总统府”并结合所学知识可知,民国38年是1949年。1949年4月,人民解放军百万雄师兵分三路,横渡长江,占领南京,结束了国民党在大陆的统治。故材料中的“总统府”是南京国民政府。ABC不符合题意。

故选:D。

此题主要考查渡江战役与解放南京,掌握相关的基础知识。

此题主要考查渡江战役与解放南京,考查学生的理解和分析能力,解题关键是掌握基础知识。

13.【答案】C;

【解析】根据图片有效信息“1947年、耕者有其田、斗地主,分田地”可知,图片反映了解放战争期间的土地改革。结合所学知识可知,解放区的土地改革,将抗日战争时期的减租减息政策改为实行耕者有其田的土地政策;1947年,中国共产党召开全国土地会议,颁布《中国土地法大纲》,规定:没收地主土地,废除封建剥削的土地制度,实行耕者有其田,按照农村人口平均分配土地。土地改革总路线:依靠贫雇农,团结中农,有步骤地、有分别地消灭封建性剥削的土地制度,发展农业生产。根据土地改革总路线和《中国土地法大纲》规定,各个解放区先后开展了土地改革运动。故C符合题意,A与抗日战争有关,B与土地革命战争有关;D与建国后的土地改革有关,排除ABD。

故选:C。

此题主要考查了解放区的土地改革相关史实,注意题干图片有效信息的正确识读。

此题主要考查了解放区的土地改革相关史实,注意基础知识的识记与理解。

14.【答案】D;

【解析】根据“1948年11月~1949年1月”“解放了长江中下游以北的广大地区”并结合所学知识可知,与淮海战役有关。1948年11月,在刘伯承、陈毅、邓小平、粟裕、谭震林等统一指挥下,中原解放军和华东解放军发起了以徐州为中心的淮海战役,淮海战役中,人民解放军在碾庄、双堆集和陈官庄歼灭了大量敌军。淮海战役的胜利,解放了长江中下游以北广大地区,为解放长江以南各省奠定了基础,D是正确的选项;ABC不符合题意。

故选:D。

此题主要考查淮海战役。淮海战役的胜利,解放了长江中下游以北广大地区。

此题主要考查学生识记和分析历史知识的能力,识记与灵活掌握解放战争的重大事件以及意义。

15.【答案】A;

【解析】人民解放战争胜利的原因包括中共正确的领导、人民的支持、解放军的英勇作战,国共两党签订“双十协定”不是人民解放战争胜利的原因。

故选:A。

此题主要考查解放战争的胜利。结合所学知识点进行思考解答。

此题主要考查解放战争的胜利,考查学生的识记和理解能力,解题关键是知道解放战争开始时国民党的实力远远大于共产党。

16.【答案】B;

【解析】国共第一次合作,进行了北伐战争,①错误;工农武装割据,寻求新的道路,是指1927年开始中共建立农村革命根据地,找到了一条农村包围城市,武装夺取政权的中国特色的革命道路,②正确;1931-1945年是抗日战争时期,③错误;三年解放战争,成立了新中国,④错误,B是正确的选项。

故选:B。

此题主要考查了北伐战争、工农武装割据,内战的爆发、新中国成立,注意掌握相关基础知识。

本题难度适中,考查对中国新民主主义革命过程的了解,要求具备图片信息的准确解读与知识灵活运用的能力。

17.【答案】D;

【解析】据“武力解决的方式打得十分精彩,和平谈判的方式也处理得非常圆满”及所学知识可知,这次战役是平津战役。在解放战争期间,中共领导的人民解放军发动了三大战役:辽沈战役、淮海战役和平津战役。在淮海战役进行的时候,东北解放军又挥师入关,开赴华北战场,同华北解放军合力进行平津战役。解放军以神速动作,把敌军分割包围在北平、天津、张家口等孤立据点,截断敌军难逃和西窜的通路,华北敌军成了“瓮中之鳖”。人民解放军先后攻克张家口、天津等地。由于中国共产党的争取,北平国民党军队在总司令傅作义率领的下接受和平改编,北平和平解放,随后基本解放了华北全境。选项D符合题意。

故选:D。

此题主要考查平津战役的相关史实。掌握相关基础知识。

此题主要考查解读题干信息和对历史史实的分析和准确识记能力。理解与识记平津战役的相关史实。

18.【答案】D;

【解析】由材料“1949年4月”“长江”“一定要把第一批解放军突击队员安全送到江对岸”可知,这描述的是渡江战役。1949年4月21日,毛泽东、朱德向人民解放军发布向全国进军的命令,国民党苦心经营的长江防线,顷刻间土崩瓦解,23日,解放军占领南京,宣告了延续22年的国民党政权垮台,结束了国民党在大陆的统治。

故选:D。

此题主要考查渡江战役的相关知识,关键是对材料的解读。

此题主要考查学生的识记和理解能力,掌握渡江战役的相关知识。

19.【答案】B;

【解析】结合所学知识可知,三大战役中淮海战役的中心是“徐州”,据此依据材料“蒋军重兵守徐州,其补给只有津浦线,陈(毅)、邓(小平)主力似应首先斩断徐、宿间铁路”等结合所学知识可知B正确,排除AC。渡江战役是人民解放军横渡长江,占领南京。与题意不符,排除D。

故选:B。

此题主要考查解放战争的进程。关键信息有:蒋军重兵守徐州,其补给只有津浦线,陈(毅)、邓(小平)主力似应首先斩断徐、宿间铁路。

此题主要考查解放战争的相关知识,旨在考查学生正确解读材料信息和分析问题的能力。依据材料结合所学知识可用排除法解决问题,难度适中。

20.【答案】C;

【解析】根据材料并结合所学可知,美国的密勒氏报评论的是解放战争时期解放区实行土地改革的影响。当时中国共产党在解放区进行土地改革,没收地主土地分给贫苦农民耕种,激发了农民革命和生产的积极性,翻身农民踊跃参军参战,为解放战争的胜利提高了重要的人力、物力保障。材料所述这“不但决定国共两党的前途,而且将决定这个国家的命运”说明了解放区土地改革的重要意义,C项正确;材料强调的是中国共产党采取的土地政策的影响,未体现农民和地主阶级矛盾复杂,排除A项;“共产党重视农业农村问题”与材料主旨不符,排除B项;“土地改革能决定国家命运”的说法过于绝对,排除D项。

故选:C。

此题主要考查了解放区土地改革。注意掌握相关基础知识。

本题要正确理解题意,只有理解题意,才能明确考查的知识点是解放区土地改革,才能做出正确选择。

21.【答案】辽沈战役、淮海战役、平津战役。经过三大战役,国民党军队的主力基本被消灭,大大加速了人民解放战争在全国的胜利。;渡江战役。;

【解析】

此题主要考查三大战役、渡江战役和解放战争胜利。依据课本知识分析材料,依据材料实际组织答案。

此题主要考查学生识记和分析历史知识的能力,识记与灵活掌握三大战役、渡江战役和解放战争胜利以及意义。

22.【答案】九一八事变。七七事变。;作用:正面战场阻滞了日军迅速灭亡中国的图谋;敌后战场对日军进行牵制、骚扰和打击。;解放战争;刘邓大军挺进大别山,揭开了战略进攻的序幕;南京解放结束了国民党在大陆的统治。;国共关系的变化:由合作到分裂。;

【解析】

此题主要考查抗日战争、解放战争的相关史实。中国共产党领导是抗日战争的中流砥柱,领导了解放战争的胜利。

掌握抗日战争、解放战争的相关史实和影响。

23.【答案】标志:1945年9月2日,日本政府正式签署投降书。蒋的意图:一方面是为发动内战争取时间;另一方面是想在政治舆论上获得主动,把不愿和平的罪名强加到共产党身上。;刘邓大军千里跃进大别山;揭开了人民解放军战略进攻的序幕。;辽沈、淮海、平津三大战役;国民党军队的主力基本被消灭,大大加速了人民解放战争在全国的胜利。;启示:得民心者得天下(或民心向背是决定战争胜负的决定性因素;或人民就是江山,江山就是人民等)。;

【解析】

此题主要考查抗日战争的胜利、重庆谈判、刘邓大军挺进大别山、三大战役的相关史实。重点掌握国民党发动内战的相关史实。

此题主要考查学生的识记能力以及分析问题的能力。理解并识记抗日战争的胜利、重庆谈判、刘邓大军挺进大别山、三大战役的相关史实。

第 12 页,共 12 页

一 、单选题(本大题共20小题,共20分)

1.(1分)小小的西柏坡,毛泽东在此指挥了决定中国前途命运的战略大决战。其中,解放东北全境的是哪一次战役( )

A. 辽沈战役 B. 平津战役 C. 淮海战役 D. 渡江战役

2.(1分)“到1948年秋,双方的力量对比已经完全颠倒过来了。……国内战争中最后一场大规模军事行动是攻占南京——国民党统治中心的战斗……部队渡过长江,取得了最后胜利。”材料中的“战争”指的是( )

A. 鸦片战争 B. 甲午中日战争 C. 抗美援朝 D. 人民解放战争

3.(1分)淮海战役结束后,陈毅感慨地说:“淮海战役的胜利是人民群众用小推车推出来的。”下列所述人民解放战争胜利的原因,与材料相符的是( )

A. 人民群众的大力支持 B. 党中央的正确领导

C. 人民解放军的英勇作战 D. 正确的战略战术

4.(1分)陈毅曾说:“淮海战役是人们用小车推出来的。”他表达的是淮海战役( )

A. 战役的原因 B. 战役的进程 C. 战役的影响 D. 胜利的原因

5.(1分)1946年5月4日毛泽东指出,现在类似大革命时期,农民伸出手来要土地,共产党是否批准,今天必须表明态度。这反映了( )

A. 国民革命运动发展迅猛 B. 革命形势发展要求改变土地政策

C. 地主减租减息土地政策必须实施 D. 土地改革为国家工业化建设准备条件

6.(1分)直接威胁南京、武汉,使人民解放军由战略防御转入战略进攻的军事行动是( )

A. 千里挺进大别山 B. 淮海战役 C. 青化砭战役 D. 平津战役

7.(1分)1947年夏,揭开了人民解放军战略进攻序幕的事件是( )

A. 刘邓大军千里挺进大别山 B. 百团大战

C. 中共中央转战陕北 D. 解放南京

8.(1分)1947年年底,解放区各级党政机关组成工作组深入农村开展工作。此项工作的主要目的是( )

A. 开展农村土地革命 B. 实行减租减息政策

C. 落实《中国土地法大纲》 D. 实施《中华人民共和国土地改革法》

9.(1分)《翻身——中国一个村庄的革命纪实》中写道:通过解放战争时期的土地改革,农民获得了土地等生产资料,破除了迷信,实现了民主和平等。这描述了土地改革的( )

A. 背景 B. 目的 C. 结果 D. 性质

10.(1分)八年级历史学习小组计划在假期开展一次红色主题研学活动,实地了解1949年4月23日国民党在大陆统治结束的史实。他们应该选择去( )

A. 北京 B. 南京 C. 锦州 D. 徐州

11.(1分)如图是人民解放战争中的一场重要战役,这场战役的胜利使华北全境基本解放。根据如图指出,这场战役是( )

A. 辽沈战役 B. 淮海战役 C. 平津战役 D. 渡江战役

12.(1分)一名老兵在回忆录中写道:“在嘹亮的冲锋号角声中,我们登上总统府的顶楼……我换上了一面红旗。这时正是民国38年4月23日上午8时。”材料中的“总统府”是( )

A. 南京临时政府 B. 北洋军阀政府 C. 广州国民政府 D. 南京国民政府

13.(1分)史料实证是历史学科核心素养之一,必须重视史料的搜集和解读,与以下图片史料所反映历史事件关联度最紧密的文献是( )

A. 《论持久战》 B. 《星星之火,可以燎原》

C. 《中国土地法大纲》 D. 《中华人民共和国土地改革法》

14.(1分)与如表中空白处相符的战役是( )

战役:___________

时间:1948年11月-1949年1月

指挥者:刘伯承、陈毅等

结果:解放了长江中下游以北的广大地区

A. 平津战役 B. 辽沈战役 C. 渡江战役 D. 淮海战役

15.(1分)解放战争初期,国共两党军事力量悬殊。但人民解放军却在短短的三年内由弱变强,最终推翻了国民党在大陆的统治,取得了解放战争的胜利。其原因有( )

①中国共产党的正确领导

②人民解放军的英勇作战

③广大人民群众的支持

④国共两党签订“双十协定”

A. ①②③ B. ①③④ C. ②③④ D. ①②③④

16.(1分)以下对中国新民主主义革命时期各段解读错误的有( )

①国共第一次合作,共同抵御侵略

②工农武装割据,寻求新的道路

③北洋军阀统治,政局动荡不安

④两种命运决战,建立联合政府

A. ①②③ B. ①③④ C. ②③④ D. ①②④

17.(1分)解放战争中,这场战役“武力解决的方式打得十分精彩,和平谈判的方式也处理得非常圆满”。这场战役( )

A. 揭开人民解放军战略进攻的序幕 B. 解放了东北全境

C. 解放长江中下游以北的广大地区 D. 使华北全境基本解放

18.(1分)“那是1949年4月的一个夜晚,我在长江上掌舵划桨,子弹如雨点般落下,打伤了我的右臂。当时顾不得痛,就记住了一点,一定要把第一批解放军突击队员安全送到江对岸。”“七一勋章”获得者马毛姐讲述的是( )

A. 辽沈战役 B. 平津战役 C. 淮海战役 D. 渡江战役

19.(1分)刘伯承在给中央的电报中建议:蒋军重点守徐州,其补给线只有青浦线,陈(毅)、邓(小平)主力应首先斩断徐、宿间铁路。刘伯承的建议是针对( )

A. 辽沈战役 B. 淮海战役 C. 平津战役 D. 渡江战役

20.(1分)美国的密勒氏报曾这样评论:“(中国)内战战场的真正分界,是在这样两种不同的地区中间;一种是农民给自己种地,另一种是农民给地主种地”,这“不但决定国共两党的前途,而且将决定这个国家的命运”。上述评论说明了( )

A. 农民和地主阶级矛盾复杂 B. 共产党重视农业农村问题

C. 解放区土地改革的重要意义 D. 土地改革能决定国家命运

二 、综合题(本大题共10小题,共30分)

21.(6分)电影《大决战》共分三部,影片以史诗般宏伟的气魄艺术地再现了中国解放战争中三次决定性的战役。战役以中国人民的伟大胜利和国民党的失败为结局,为新中国的成立奠定了基础,是人民革命战争史上的光辉篇章。创作者对双方统帅部门的战略方针、作战计划、战役指挥完全忠实于历史事实;在细节描写上、战争场面上以及人物形象的塑造上进行适度的渲染、铺垫,因而使银幕形象在巨大的、真实的历史背景下显得更加丰满、生动,具有较强的感染力。影片最大的成功之处在于,它表明决战的胜负并非单纯是军事指挥决定的,而是一种历史的必然趋势。

请回答:

1.依据材料和所学知识,电影《大决战》描绘了解放战争期间哪三次重大战役的恢弘场面?三大战役胜利最重要意义是什么?

2.1949年4月,人民解放军百万雄师兵分三路,横渡长江,占领南京。请你写出这次战役的名称。

22.(12分)阅读下列材料,回答问题。

材料一:“十四年抗战”概念,是把前六年的局部抗战和后八年的全国抗战作为一个整体的两个部分来看待的。……在1931年至1937年的六年时间里……中国共产党积极引导全国抗日救亡运动,并且不断调整政策,从“抗日反蒋”发展为“逼蒋抗日”“联蒋抗日”……西安事变和平解决,为实现国共第二次合作,推动抗日民族统一战线的形成奠定了基础。

——摘编自《为什么是“十四年抗战”》材料二:整个抗日战争,是靠两个战场支持的……国民党军队在正面战场虽然败仗居多,牺牲惨重,但毕竟阻滞了日军迅速灭亡中国的图谋……但是如果离开了敌后战场对日军的牵制,离开了敌后根据地对日本占领者的骚扰和打击,正面战场坚持的时间是极为有限的。

1.根据材料一和所学知识,分别说说“十四年抗战”中局部抗战和全民族抗战开始的标志。

2.根据材料二,概括抗日战争中正面战场和敌后战场各自发挥的作用。

材料三:

3.结合所学知识,指出材料三反映的是何历史事件。并分别写出图1和图2在其中所起到的作用。

4.请你分析从材料一、二到材料三,国共关系发生了怎样的变化?

23.(12分)2021年,中国共产党迎来百年华诞。一百年风雨兼程,道不尽坎坷沧桑;一百年风云巨变,数不尽伟业辉煌。在党史学习教育活动中,某校八年级推出“从内战对决,看民心向背”的党史专题学习活动。请你也参与进来,完成下列各题。

材料一:倭寇投降,世界永久和平局面,可期实现,举凡国际国内各种重要问题,亟待解决,特请先生克日急临陪都,共同商讨,事关国家大计,幸勿吝驾。临电不胜迫切急盼之至。

--蒋介石致毛泽东寒电(1945年8月14日)

1.材料中“倭寇投降”的标志是什么?蒋介石“急盼”毛泽东去陪都的真实意图是什么?

材料二:我军第二年作战的基本任务是:举行全国性的反攻,即以主力打到外线去,将战争引向国民党区域,在外线大量歼敌。

--《解放战争第二年的战略方针》

2.为完成“我军第二年作战的基本任务”,我军举行的重大军事行动是什么?影响如何?

材料三:电视剧《大决战》开篇,曾详细交代了国共双方的军事实力对比,在蒋介石眼中,战争打的是枪炮。而共产党人看来,战争打的不只是枪炮,更是政治,经济,民心。剧中表现了国民党军进入解放区的心虚,连国民党军官面对解放区的民众也忍不住自问:“我们什么时候成了老百姓的敌人?”

3.国共双方的大决战指的是什么?它的意义是什么?

材料四:有一位海外学者说,第二次世界大战结束后,当时南京国民政府库存的黄金、白银、美钞的价值空前未有,并且拥有大批美式装备的军队,配有飞机千驾,舰艇如云,但为时不过三年就被“小米加步枪”的中国共产党打得落花流水。

4.结合材料三、四,依据所学知识从中你能获得什么启示?

答案和解析

1.【答案】A;

【解析】1948年9月,中共中央军委命令林彪、罗荣桓发起辽沈战役。辽沈战役解放了东北全境,选项A符合题意。平津战役基本上解放了华北全境;淮海战役奠定了解放长江以南各省的基础;渡江战役使国民党苦心经营的长江放线,顷刻间土崩瓦解,随后占领南京,结束了国民党在大陆的统治。排除BCD项。

故选:A。

此题主要考查辽沈战役的相关史实。“解放东北全境”是解答本题的关键。

此题主要考查学生的识记能力以及分析问题的能力。理解并识记辽沈战役的相关史实。

2.【答案】D;

【解析】依据题干“1948年秋”“攻占南京”“渡过长江”可知与人民解放战争有关,1948年秋至1949年1月,人民解放军先后发动辽沈、淮海、平津三大战役,与国民党军队进行战略决战,基本消灭国民党军队主力,1949年4月人民解放军发动渡江战役,攻占南京,推翻了国民党在大陆的反动统治,D项正确;1840年英国发动鸦片战争,迫使清政府于1842年签署近代第一个不平等条约《南京条约》,排除A项;1894年日本发动甲午中日战争,迫使清政府于1895年签订《马关条约》,排除B项;1950年10月,新中国派遣中国人民志愿军开赴朝鲜抗美援朝,于1953年取得抗美援朝的伟大胜利,排除C项。

故选:D。

此题主要考查人民解放战争的过程。人民解放战争是1945年8月至1949年9月中国人民解放军在中国共产党的领导和广大人民群众的支援下,为推翻国民党统治、解放全中国而进行的战争。

掌握人民解放战争的过程和意义。

3.【答案】A;

【解析】1948年11月,在刘伯承、陈毅、邓小平、粟裕、谭震林等统一指挥下,中原解放军和华东解放军又发起了以徐州为中心的淮海战役。根据已学知识可知,在淮海战役中调动了民工达500多万人,大小车88万辆等,从粮食弹药的接济、医疗救护等方面为作战的胜利提供了有力的保障。人民群众踊跃参军,支援解放战争,使人民解放军获得深厚的兵源,人民群众组织民兵,保卫了后方,人民群众的大力支前,这就是保证人民解放军打胜仗,夺取解放战争胜利的基础。因而陈毅说“淮海战役是人民群众用小车推出来的”,A符合题意。BCD选项不符合题意。

故选:A。

本题以淮海战役的胜利是人民群众用小车推出来的为依托,考查淮海战役。注意掌握相关基础知识。

此题主要考查学生识记和分析历史知识的能力,识记与灵活掌握三大战役和南京解放的相关知识。

4.【答案】D;

【解析】根据题干结合所学知识可知,在整个淮海战役中,解放区发动群众总计543万人,他们使用小推车这种原始的运输工具,克服千难万险,共向淮海战役前线运送粮食9.6亿斤,大大满足了战争的需要。人民群众踊跃参军,支援解放战争,使人民解放军获得深厚的兵源,人民群众组织民兵,保卫了后方,人民群众的大力支前,这就是保证人民解放军打胜仗,夺取解放战争胜利的基础。因而陈毅说“淮海战役是人民群众用小车推出来的”,这说明淮海战役能够取得胜利原因,D项正确;战役的原因、进程、影响与题干无关,排除ABC项。

故选:D。

此题主要考查了淮海战役以及胜利原因等知识,掌握相关基础知识。

此题主要考查了淮海战役以及胜利原因等知识,注意基础知识的识记与理解。

5.【答案】B;

【解析】据“现在类似大革命时期,农民伸出手来要土地,共产党是否批准,今天必须表明态度”可知,这反映了革命形势发展要求改变土地政策,选项B符合题意;国民革命运动发生在1924——1927年,地主减租减息土地政策是在抗日战争时期实施的,1945年8月抗日战争取得胜利;1950-1952年的土地改革为国家工业化建设准备条件。选项ACD与题干时间不符,排除。

故选:B。

此题主要考查革命形势发展要求改变土地政策的相关史实。识读题干材料是解答本题的关键。

此题主要考查解读题干信息和对历史史实的分析和准确识记能力。理解并识记革命形势发展要求改变土地政策的相关史实。

6.【答案】A;

【解析】1947年夏,刘伯承、邓小平率领晋冀鲁豫解放军主力,在山东西南强渡黄河天险,千里跃进大别山,直接威胁到南京、武汉,揭开了人民解放军战略进攻的序幕。BCD不符合题意,排除。

故选:A。

此题主要考查刘邓大军挺进大别山,掌握相关的基础知识。

此题主要考查刘邓大军挺进大别山,考查学生的理解和分析能力,解题关键是掌握基础知识。

7.【答案】A;

【解析】据题干关键信息“揭开了人民解放军战略进攻序幕”并结合所学,1947年夏,刘伯承、邓小平率领晋冀鲁豫解放军,挺进大别山,刘邓大军从国民党重点进攻的山东和陕甘宁解放区中间发起进攻,“像一把尖刀,插入敌人胸膛”。刘邓大军开辟了大别山根据地,严重地威胁了国民党统治中心南京和湖北重镇武汉,揭开了人民解放军全国性战略进攻的序幕。A符合题意。

故选:A。

此题主要考查刘邓大军挺进大别山。题干关键信息“揭开了人民解放军战略进攻序幕”。

解答本题要把握刘邓大军挺进大别山的相关内容,运用所学,分析题目的要求,即可作答。

8.【答案】A;

【解析】1947年,中国共产党召开全国土地会议,颁布《中国土地法大纲》。大纲规定:没收地主土地,废除封建剥削的土地制度,实行耕者有其田,按照农村人口平均分配土地。根据土地改革总路线和《中国土地法大纲》规定,各个解放区先后开展了土地改革运动。故1947年年底,解放区各级党政机关组成工作组深入农村开展工作。此项工作的主要目的是开展农村土地革命。BCD不符合题意,排除。

故选:A。

此题主要考查解放区的土地改革,掌握相关的基础知识。

此题主要考查解放区的土地改革,考查学生的理解和分析能力,解题关键是掌握基础知识。

9.【答案】C;

【解析】据“通过解放战争时期的土地改革,农民获得了土地等生产资料,破除了迷信,实现了民主和平等”可知,这描述了土地改革的结果,选项C符合题意;选项ABD与题干内容无关,排除。

故选:C。

此题主要考查解放战争时期的土地改革的相关史实。识读题干材料是解答本题的关键。

此题主要考查解读题干信息和对历史史实的分析和准确识记能力。理解并识记解放战争时期的土地改革的相关史实。

10.【答案】B;

【解析】据题干并结合所学知识可知,1949年4月,人民解放军百万雄师兵分三路,横渡长江,占领南京,结束了国民党在大陆的统治。故八年级历史学习小组应该选择去南京。ACD不符合题意,排除。

故选:B。

此题主要考查渡江战役与解放南京,掌握相关的基础知识。

此题主要考查渡江战役与解放南京,考查学生的理解和分析能力,解题关键是掌握基础知识。

11.【答案】C;

【解析】图片反映的是平津战役。1948年11月,东北野战军挥师入关,与聂荣臻指挥的华北人民解放军共同发起平津战役。解放军将国民党军分割包围在北平、天津和张家口等孤城,并武力攻占张家口、天津,威逼北平。北平国民党守军总司令傅作义在中国共产党的争取下,接受和平改编。1949年初,北平和平解放。平津战役的胜利,使华北全境基本解放。ABD不符合题意,排除。

故选:C。

此题主要考查平津战役,掌握相关的基础知识。

此题主要考查平津战役,考查学生的理解和分析能力,解题关键是掌握基础知识。

12.【答案】D;

【解析】据题干“民国38年4月23日”“总统府”并结合所学知识可知,民国38年是1949年。1949年4月,人民解放军百万雄师兵分三路,横渡长江,占领南京,结束了国民党在大陆的统治。故材料中的“总统府”是南京国民政府。ABC不符合题意。

故选:D。

此题主要考查渡江战役与解放南京,掌握相关的基础知识。

此题主要考查渡江战役与解放南京,考查学生的理解和分析能力,解题关键是掌握基础知识。

13.【答案】C;

【解析】根据图片有效信息“1947年、耕者有其田、斗地主,分田地”可知,图片反映了解放战争期间的土地改革。结合所学知识可知,解放区的土地改革,将抗日战争时期的减租减息政策改为实行耕者有其田的土地政策;1947年,中国共产党召开全国土地会议,颁布《中国土地法大纲》,规定:没收地主土地,废除封建剥削的土地制度,实行耕者有其田,按照农村人口平均分配土地。土地改革总路线:依靠贫雇农,团结中农,有步骤地、有分别地消灭封建性剥削的土地制度,发展农业生产。根据土地改革总路线和《中国土地法大纲》规定,各个解放区先后开展了土地改革运动。故C符合题意,A与抗日战争有关,B与土地革命战争有关;D与建国后的土地改革有关,排除ABD。

故选:C。

此题主要考查了解放区的土地改革相关史实,注意题干图片有效信息的正确识读。

此题主要考查了解放区的土地改革相关史实,注意基础知识的识记与理解。

14.【答案】D;

【解析】根据“1948年11月~1949年1月”“解放了长江中下游以北的广大地区”并结合所学知识可知,与淮海战役有关。1948年11月,在刘伯承、陈毅、邓小平、粟裕、谭震林等统一指挥下,中原解放军和华东解放军发起了以徐州为中心的淮海战役,淮海战役中,人民解放军在碾庄、双堆集和陈官庄歼灭了大量敌军。淮海战役的胜利,解放了长江中下游以北广大地区,为解放长江以南各省奠定了基础,D是正确的选项;ABC不符合题意。

故选:D。

此题主要考查淮海战役。淮海战役的胜利,解放了长江中下游以北广大地区。

此题主要考查学生识记和分析历史知识的能力,识记与灵活掌握解放战争的重大事件以及意义。

15.【答案】A;

【解析】人民解放战争胜利的原因包括中共正确的领导、人民的支持、解放军的英勇作战,国共两党签订“双十协定”不是人民解放战争胜利的原因。

故选:A。

此题主要考查解放战争的胜利。结合所学知识点进行思考解答。

此题主要考查解放战争的胜利,考查学生的识记和理解能力,解题关键是知道解放战争开始时国民党的实力远远大于共产党。

16.【答案】B;

【解析】国共第一次合作,进行了北伐战争,①错误;工农武装割据,寻求新的道路,是指1927年开始中共建立农村革命根据地,找到了一条农村包围城市,武装夺取政权的中国特色的革命道路,②正确;1931-1945年是抗日战争时期,③错误;三年解放战争,成立了新中国,④错误,B是正确的选项。

故选:B。

此题主要考查了北伐战争、工农武装割据,内战的爆发、新中国成立,注意掌握相关基础知识。

本题难度适中,考查对中国新民主主义革命过程的了解,要求具备图片信息的准确解读与知识灵活运用的能力。

17.【答案】D;

【解析】据“武力解决的方式打得十分精彩,和平谈判的方式也处理得非常圆满”及所学知识可知,这次战役是平津战役。在解放战争期间,中共领导的人民解放军发动了三大战役:辽沈战役、淮海战役和平津战役。在淮海战役进行的时候,东北解放军又挥师入关,开赴华北战场,同华北解放军合力进行平津战役。解放军以神速动作,把敌军分割包围在北平、天津、张家口等孤立据点,截断敌军难逃和西窜的通路,华北敌军成了“瓮中之鳖”。人民解放军先后攻克张家口、天津等地。由于中国共产党的争取,北平国民党军队在总司令傅作义率领的下接受和平改编,北平和平解放,随后基本解放了华北全境。选项D符合题意。

故选:D。

此题主要考查平津战役的相关史实。掌握相关基础知识。

此题主要考查解读题干信息和对历史史实的分析和准确识记能力。理解与识记平津战役的相关史实。

18.【答案】D;

【解析】由材料“1949年4月”“长江”“一定要把第一批解放军突击队员安全送到江对岸”可知,这描述的是渡江战役。1949年4月21日,毛泽东、朱德向人民解放军发布向全国进军的命令,国民党苦心经营的长江防线,顷刻间土崩瓦解,23日,解放军占领南京,宣告了延续22年的国民党政权垮台,结束了国民党在大陆的统治。

故选:D。

此题主要考查渡江战役的相关知识,关键是对材料的解读。

此题主要考查学生的识记和理解能力,掌握渡江战役的相关知识。

19.【答案】B;

【解析】结合所学知识可知,三大战役中淮海战役的中心是“徐州”,据此依据材料“蒋军重兵守徐州,其补给只有津浦线,陈(毅)、邓(小平)主力似应首先斩断徐、宿间铁路”等结合所学知识可知B正确,排除AC。渡江战役是人民解放军横渡长江,占领南京。与题意不符,排除D。

故选:B。

此题主要考查解放战争的进程。关键信息有:蒋军重兵守徐州,其补给只有津浦线,陈(毅)、邓(小平)主力似应首先斩断徐、宿间铁路。

此题主要考查解放战争的相关知识,旨在考查学生正确解读材料信息和分析问题的能力。依据材料结合所学知识可用排除法解决问题,难度适中。

20.【答案】C;

【解析】根据材料并结合所学可知,美国的密勒氏报评论的是解放战争时期解放区实行土地改革的影响。当时中国共产党在解放区进行土地改革,没收地主土地分给贫苦农民耕种,激发了农民革命和生产的积极性,翻身农民踊跃参军参战,为解放战争的胜利提高了重要的人力、物力保障。材料所述这“不但决定国共两党的前途,而且将决定这个国家的命运”说明了解放区土地改革的重要意义,C项正确;材料强调的是中国共产党采取的土地政策的影响,未体现农民和地主阶级矛盾复杂,排除A项;“共产党重视农业农村问题”与材料主旨不符,排除B项;“土地改革能决定国家命运”的说法过于绝对,排除D项。

故选:C。

此题主要考查了解放区土地改革。注意掌握相关基础知识。

本题要正确理解题意,只有理解题意,才能明确考查的知识点是解放区土地改革,才能做出正确选择。

21.【答案】辽沈战役、淮海战役、平津战役。经过三大战役,国民党军队的主力基本被消灭,大大加速了人民解放战争在全国的胜利。;渡江战役。;

【解析】

此题主要考查三大战役、渡江战役和解放战争胜利。依据课本知识分析材料,依据材料实际组织答案。

此题主要考查学生识记和分析历史知识的能力,识记与灵活掌握三大战役、渡江战役和解放战争胜利以及意义。

22.【答案】九一八事变。七七事变。;作用:正面战场阻滞了日军迅速灭亡中国的图谋;敌后战场对日军进行牵制、骚扰和打击。;解放战争;刘邓大军挺进大别山,揭开了战略进攻的序幕;南京解放结束了国民党在大陆的统治。;国共关系的变化:由合作到分裂。;

【解析】

此题主要考查抗日战争、解放战争的相关史实。中国共产党领导是抗日战争的中流砥柱,领导了解放战争的胜利。

掌握抗日战争、解放战争的相关史实和影响。

23.【答案】标志:1945年9月2日,日本政府正式签署投降书。蒋的意图:一方面是为发动内战争取时间;另一方面是想在政治舆论上获得主动,把不愿和平的罪名强加到共产党身上。;刘邓大军千里跃进大别山;揭开了人民解放军战略进攻的序幕。;辽沈、淮海、平津三大战役;国民党军队的主力基本被消灭,大大加速了人民解放战争在全国的胜利。;启示:得民心者得天下(或民心向背是决定战争胜负的决定性因素;或人民就是江山,江山就是人民等)。;

【解析】

此题主要考查抗日战争的胜利、重庆谈判、刘邓大军挺进大别山、三大战役的相关史实。重点掌握国民党发动内战的相关史实。

此题主要考查学生的识记能力以及分析问题的能力。理解并识记抗日战争的胜利、重庆谈判、刘邓大军挺进大别山、三大战役的相关史实。

第 12 页,共 12 页

同课章节目录

- 第一单元 中国开始沦为半殖民地半封建社会

- 第1课 鸦片战争

- 第2课 第二次鸦片战争

- 第3课 太平天国运动

- 第二单元 近代化的早期探索与民族危机的加剧

- 第4课 洋务运动

- 第5课 甲午中日战争与列强瓜分中国狂潮

- 第6课 戊戌变法

- 第7课 八国联军侵华与《辛丑条约》签订

- 第三单元 资产阶级民主革命与中华民国的建立

- 第8课 革命先行者孙中山

- 第9课 辛亥革命

- 第10课 中华民国的创建

- 第11课 北洋政府的统治与军阀割据

- 第四单元 新民主主义革命的开始

- 第12课 新文化运动

- 第13课 五四运动

- 第14课 中国共产党诞生

- 第五单元 从国共合作到国共对立

- 第15课 北伐战争

- 第16课 毛泽东开辟井冈山道路

- 第17课 中国工农红军长征

- 第六单元 中华民族的抗日战争

- 第18课 从九一八事变到西安事变

- 第19课 七七事变与全民族抗战

- 第20课 正面战场的抗战

- 第21课 敌后战场的抗战

- 第22课 抗日战争的胜利

- 第七单元 人民解放战争

- 第23课 内战爆发

- 第24课 人民解放战争的胜利

- 第八单元 近代经济、社会生活与教育文化事业的发展

- 第25课 经济和社会生活的变化

- 第26课 教育文化事业的发展

- 第27课 活动课:考察近代历史遗迹